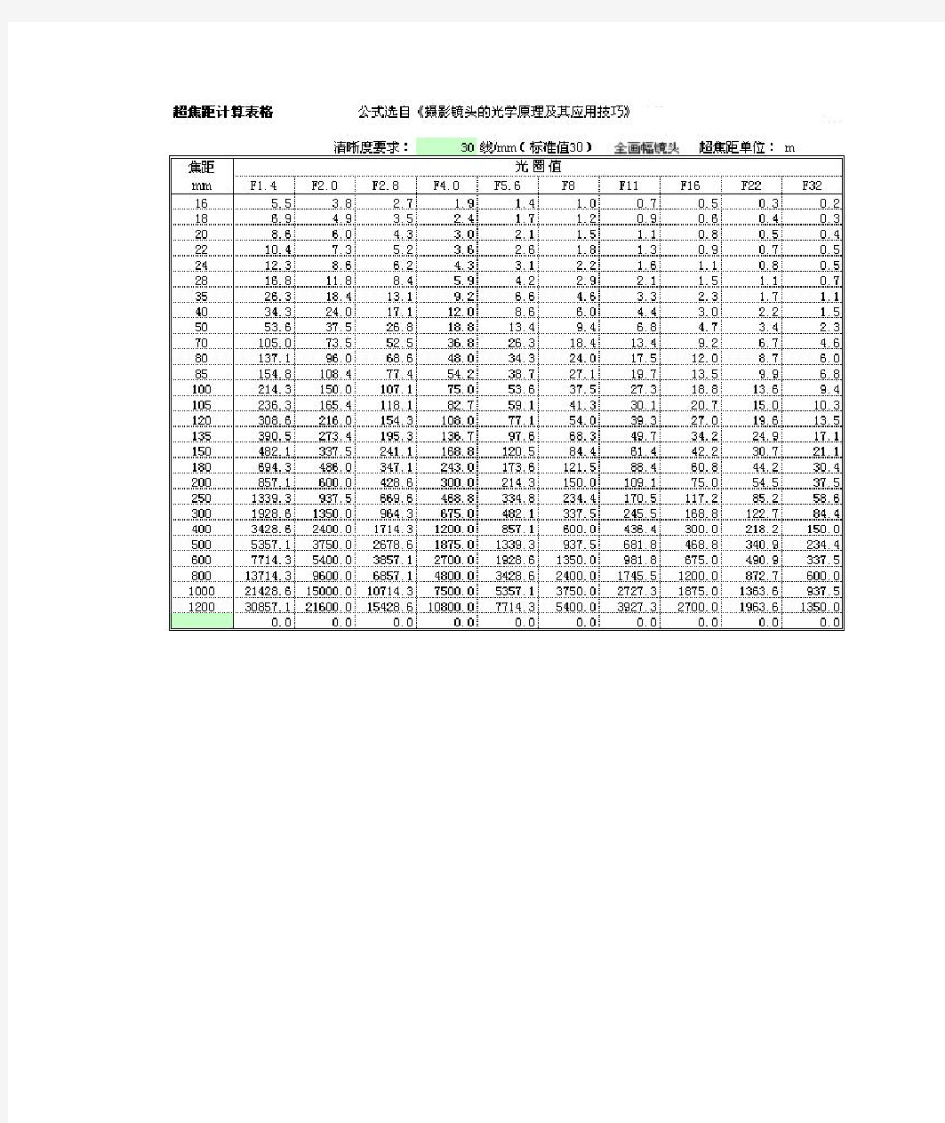

超焦距表

35mm 景深表

Nikon n D7000 Focal Length: 35mm f/1.4f/2f/2.8f/4f/5.6f/8f/11f/16f/22 Near Far Near Far Near Far Near Far Near Far Near Far Near Far Near Far Near Far Distance (meters) 0.250.250.250.250.250.250.250.250.250.250.260.240.260.240.260.240.260.230.27 0.50.490.510.490.510.490.510.490.520.480.520.470.530.460.550.450.570.430.60 0.750.740.760.730.770.730.780.720.790.700.800.690.830.660.860.630.920.591.02 10.981.020.971.030.961.050.941.070.921.100.891.140.851.220.801.340.741.55 1.51.451.551.431.581.401.611.371.661.321.731.261.851.18 2.061.082.430.97 3.27 21.912.101.882.141.832.201.772.291.692.441.592.691.473.141.324.111.167.30 2.52.372.652.312.722.242.822.152.982.04 3.241.893.691.72 4.591.527.021.3128.0 32.813.222.743.322.643.482.513.722.364.132.164.901.946.631.6913.31.43∞ 3.53.243.803.143.953.02 4.172.854.522.65 5.152.41 6.392.139.721.8436.91.54∞ 43.664.403.544.593.384.903.185.402.936.312.648.302.3114.91.96∞1.62∞ 4.54.08 5.023.935.273.735.673.48 6.353.19 7.662.8410.82.4725.72.08∞1.70∞ 54.495.654.305.974.076.493.787.403.439.233.0314.22.61602.18∞1.76∞ 5.54.88 6.294.676.694.39 7.364.05 8.553.6611.13.211 9.22.74∞2.27∞1.82∞ 65.276.965.027.454.708.284.329.833.8713.43.3727.22.85∞2.35∞1.87∞ 86.769.806.3510.85.8512.75.2616.74.6130.33.92∞3.24∞2.60∞2.03∞ 108.1313.07.5414.86.8518.56.0628.65.211264.34∞3.52∞2.78∞2.14∞1511.122.910.129.38.8748.67.596616.30∞5.08∞3.98∞3.06∞2.30∞2013.737.112.15710.42568.68∞7.03∞5.54∞4.27∞3.22∞2.39∞3017.79715.2139212.6∞10.1∞7.96∞6.11∞4.59∞3.40∞2.49∞5023.2∞19.0∞15.1∞11.7∞8.91∞6.64∞4.89∞3.56∞2.57∞∞43.3∞30.7∞21.7∞15.3∞10.9∞7.69∞5.45∞3.86∞2.74∞ 43.330.721.715.310.97.695.453.862.74 Hyperfocal Distance Circle of confusion: 0.02mm Cir

摄影基础课程学习大纲.doc

《摄影基础课程》教学计划 1. 课程教学目标 《摄影基础课程》摄影是一门科学、一门艺术,同时也是信息传播的一种重要手段,现已 摄影在信息传播中的作用越来越重要,广泛应用于人类社会的各个领域。随着计算机技术的发 展和信息时代的到来摄影教学在21世纪的高等教育中也显得越来越重要,。 本课程主要着重介绍照相机(含相机类型、结构、使用及维护)、 黑白感光材料(含种类、性能和选用等)、摄影曝光(含正确认识曝光、曝光量估计等)、景深与超焦距(含影响景深的因素及规律、超焦距含 义的使用价值等)、摄影实践(含人物、风光、静物摄影以及运动、广 告摄影等)、黑白暗房工艺(含黑白胶卷的冲洗、黑白照片印相和放大 的制作)、摄影构图(含构图的原则和要求、影响构图的因素等)、数字摄影系统(数字相机的工作原理、性能和使用)等内容。 2. 课程的性质、目的和任务 摄影是艺术系的一门基础课程,通过本课程的学习,使学生掌握摄影基础理论和实践技能。 掌握传统单反相机和数码相机的使用方法,以及对照片的后期处理技能。讲练结合,以技术为基础,着重与摄影艺术水平的提高。 课程目的是引导学生了解摄影的基本知识,摄影所需要的各种摄影器材,通过理论联系实践的方法,去掌握并创作拍摄全过程和后期暗房操作技能。同时使学生灵活掌握摄影中常用的拍摄方法、技巧,使学生树立良好的创作和拍摄的工作作风,培养学生对社会各方面的观察、想象、思维能力,创造性地运用摄影器材创作出符合时代要求的好作品,为今后的学习、工作打下基础。 通过本课程的理论教学和实际照片的拍摄和制作,要求学生掌握摄影的一些基础知识和基本理论;熟识各种常用镜头、照相机的基本结构;胶卷的类型和成像特点;初步掌握摄影用光、曝光、取景、构图的基本知识和基本方法;基本掌握拍摄照片的技巧和黑白摄影暗房后期制作。

使用超焦距拍摄的具体步骤(比较实用)

使用超焦距拍摄的具体步骤

纽摄中国导师王滢摄 现在,我们已经解决了获得超焦距具体数值的问题,接下来要解决的,就是如何在实际拍摄的过程中进行运用了。你可以用下面的步骤使用超焦距进行拍摄: 1.构图,确定使用的焦段,判断画面中最近景物的距离 2.确定超焦距的位置,并设定光圈 3.对着超焦距的位置进行对焦 4.锁定焦点 5.构图、锁定曝光 6.拍摄 以右图为例: 1.构图。 发现拍摄这样的画面需要使用24mm的焦段,经过目测得知近景中花朵距离相机大约为1米。 2.确定超焦距的距离。 假设此时使用相机的焦距折算系数为1.6,我们需要在表格《APS-C 相机超焦距表(K=1.6)》的24mm这一栏中找到一个数值,这个数值在除以2之后,要比1小,这样才能保证近景中的花卉在景深范围内。 根据表格《APS-C相机超焦距表(K=1.6)》可以查出,F16对应的超

焦距1.84米可以满足要求。此时,可获得景深为0.92米到无穷远,能够满足此时对景深的需要。因此,在光圈优先的模式下将光圈设定为F16。 如果此时使用的是全画幅相机,根据表格《全画幅相机超焦距表(K=1)》可以查出F16和F11对应的超焦距都可以满足要求。考虑到现场有风,所以为了获得更高的快门速度以确保前景中花朵的清晰,此时优先选择F11光圈,超焦距为1.61米,可获得的景深为0.8米到无穷远。3.目测距离,然后对焦。 现在,我们需要目测超焦距的位置——在本例中为1.84米——然后对焦。如果你镜头上的对焦环有标尺,那就再好不过了,你可以把相机的对焦模式改为手动,然后将镜头对焦距离调至1.84米即可。如果你的对焦环上没有标尺,那么只要目测一个距离相机大约1.84米的位置,并使用单点对焦对那个位置自动对焦即可。 4.锁定焦点。 在绝大多数相机的默认设置中,半按快门会完成两件事:一是对焦并锁定焦点,一是锁定曝光。这样的设计当然很方便,但有时也会遇到点小麻烦,比如你用于对焦的画面并不是你最终拍摄的画面,因而锁定的曝光就很可能与之不匹配。而此时,你需要学会把这两件事分开做。分开做的方法很多,你可以锁定焦点,也可以锁定最终拍摄画面

模糊圈、景深、焦深和超焦距

清晰度的标准--模糊圈 “模糊圈”又称“分散圈”、“弥散圆”等,弄懂和掌握模糊圈的概念,其价值并非仅仅在于从理论上认识影像为什么会清晰与虚糊,更重要的是对于十分重要的摄影技术之一--景深的运用有着重 要的实用价值。 一、模糊圈的含义 一幅画面上的影像看上去清晰或不清晰的直观原因,在于眼睛对画面上各部分细节的分辨能力,能分辨则清晰;不能完全分辨则不大清晰;完全不能分辨则虚糊。影像是由无数明暗不同的光点组成的,构成影像的光点越小,影像清晰度也就越高。 镜头聚焦于被摄景物的某一点,该点在胶片上便产生焦点,焦点是构成影像的最小光点。这种最小光点实际上是一种极小的圆圈,可测量其直径。离开聚焦点前、后的其他景物在胶片上就不能产生焦点,它们的焦点或落在焦平面前面(比聚焦点远的景物)或落在焦平面后面(比聚焦点近的景物),而在胶片上成像的圆圈(光点)都比焦点上的圆圈(光点)增大了。离开聚焦点距离越大的景物(包括离镜头比聚焦点更远或更近),在胶片上结像的圆圈(光点)也越大。在一定范围内,聚焦点前后景物在胶片上结像的圆圈(光点)尽管在增大,但在视觉效果上仍能产生较为清晰的影像。当这种构成影像的圆圈(光点)增大到一定程度,便开始构成不清晰的影像了,构成影像的这种圆圈越大,影像也就越虚糊。 在摄影上,把那种能在视觉效果上产生较为清晰影像的最大圆圈称为“模糊圈”。构成影像的圆圈大于模糊圈时,就产生虚糊的影像;反之,构成影像的圆圈只要小于模糊圈,就能产生清晰或较为清晰的影像。 模糊圈的实用要点 在一张照片上,要产生看上去清晰或较为清晰的影像,能允许的模糊圈的最大直径取决于观看者的视力和观看照片的距离。一个明显的事实是:大多数照片是从较小的底片放大,因而,当制作同样大小的照片时,较小底片上的影像就比较大底片要有更小的模糊圈,或者说要有更高的清晰度。 实验证明,视力正常者在光线充足的条件下,距照片25厘米观看时(这是通常的观看照片距离),对于模糊圈直径为0.25mm的影像仍能有较为清晰的感觉;而对模糊圈直径大于0.25mm的影像,看上去就不清晰甚至虚糊了。因此,底片上影像所能允许模糊圈的最大直径,可以用公式“最大模糊圈直径=0.25mm/放大倍率”计算。 例如,用24x36mm的底片要放大8x10英寸照片,放大倍率约为8倍,那么根据上述公式:0.25/8=0.031mm,这0.03lmm就是135底片放大8倍,即放成8x10英寸照片时,底片上影像所能允许模糊圈的最大直径。又如,用4x5英寸底片放大8X1O英寸照片,放大倍率是2,那么,0.25/2=0.125mm,这0.125mm就是4x5英寸底片放大8x10英寸照片时,所能允许的最大模糊圈直径。 根据模糊圈的含义和实用要点,我们就不难理解为什么同一底片当高倍率放大时,影像清晰度会下降。 景深 -1- 灵活运用景深是摄影常用的重要技术之一,从理论与实践的结合上掌握景深的运用,对提高照片质量颇具实用价值。 景深的含义

教你一招:如何计算景深

景深的计算 先介绍几个概念: 1、焦点(focus) 与光轴平行的光线射入凸透镜时,理想的镜头应该是所有的光线聚集在一点后,再以锥状的扩散开来,这个聚集所有光线的一点,就叫做焦点。 2、弥散圆(circle of confusion) 在焦点前后,光线开始聚集和扩散,点的影象变成模糊的,形成一个扩大的圆,这个圆就叫做弥散圆。 在现实当中,观赏拍摄的影象是以某种方式(比如投影、放大成照片等等)来观察的,人的肉眼所感受到的影象与放大倍率、投影距离及观看距离有很大的关系,如果弥散圆的直径小于人眼的鉴别能力,在一定范围内实际影象产生的模糊是不能辨认的。这个不能辨认的弥散圆就称为容许弥散圆(permissible circle of confusion)。

不同的厂家、不同的胶片面积都有不同的容许弥散圆直径的数值定义。一般常用的是: 35mm照相镜头的容许弥散圆,大约是底片对角线长度的1/1000~1/1500左右。前提是画面放大为5x7英寸的照片,观察距离为25~30cm。 3、景深(depth of field) 在焦点前后各有一个容许弥散圆,这两个弥散圆之间的距离就叫景深,即:在被摄主体(对焦点)前后,其影像仍然有一段清晰范围的,就是景深。换言之,被摄体的前后纵深,呈现在底片面的影象模糊度,都在容许弥散圆的限定范围内。

景深随镜头的焦距、光圈值、拍摄距离而变化。对于固定焦距和拍摄距离,使用光圈越小,景深越大。 以持照相机拍摄者为基准,从焦点到近处容许弥散圆的的距离叫前景深,从焦点到远方容许弥散圆的距离叫后景深。 4、景深的计算 下面是景深的计算公式。其中: δ——容许弥散圆直径 f——镜头焦距

基础摄影的知识点

基础摄影知识点--复习题纲 1、摄影术诞生时间;(1839年由巴黎的达盖尔发明) 2、机背取景式照相机;机背取景照相机能够最大限度的发挥作者对风光摄影的理解,充分体现对图片最终效果的控制。从镜头的应用、变形的处理、景深的控制,到胶片的选择,取景控制,以致图片的最终效果 3、直视取景式照相机;它是35mm相机最早的样式,该相机也象旁视相机一样,通过取景窗进行对焦,虽然会产生视差,但是它也能象单反相机那样更换镜头。 4、双镜头反光照相机;它采用双镜头结构,两个镜头上下排列,固定在镜头架上,上面的镜头用于取景,下面的镜头用于拍摄。观察被摄体时,必须竖起遮光罩,俯视照相机。 5、单镜头反光照相机;利用同一个镜头进行取景和拍摄 6、数码照相机;是一种利用电子传感器把光学影像转换成电子数据的照相机。按用途分为:单反相机,卡片相机,长焦相机和家用相机等。 7、镜头;透镜单元组成的整体 8、光圈;光圈是一个用来控制光线透过镜头,进入机身内感光面的光量的装置,它通常是在镜头内 9、光圈系数;光圈系数即"相对孔径"的倒数。控制镜头进光量,需要由镜头所谓"孔径光阑"来控制 10、快门;照相机常见快门速度分别为:1/1000、1/500、1/250、1/125、l/60、/30、1/15、1/8、1/4、1/2和1秒; 11、B门或T门;相机的B门和T门是一种能够进行长时间曝光的功能,利用该功能够获得长达几秒、几分钟甚至几小时的曝光,是天体摄影、烟花夜景拍摄必备的一种快门功能 12、取景器;摄影者可以通过取景器观察影像,对焦和构图。 13、正确的持相机姿势; 14、焦距与影像放大率,镜头焦距与影像放大率成正比关系; 15、焦距与透视的关系; 16、镜头口径;又称有效口径,有效孔径,表示镜头的最大进光量,也就是镜头的最大光圈。 17、定焦镜头;定焦镜头(prime lens)特指只有一个固定焦距的镜头,只有一个焦段,或者说只有一个视野。定焦镜头没有变焦功能。 18、标准镜头;标准镜头通常是指焦距在40至55毫米之间的摄影镜头,标准镜头所表现的景物的透视与目视比较接近。它是所有镜头中最基本的一种摄影镜头。 19、广角和鱼眼镜头;(鱼眼:一种焦距极短并且视角接近或等于180度的镜头;广角镜头是一种焦距短于标准镜头、视角大于标准镜头、焦距长于鱼眼镜头、视角小于鱼眼镜头的摄影镜广角镜头。 20、远摄和超远摄镜头;远摄与超远摄镜头是指焦距长于、视角小于标准镜头的镜头。对于135相机,焦距在200mm左右、视角在12°左右的称为"远摄镜头";焦距在300mm以上、视角在8°以下的称为"超远摄镜头"。 远摄镜头的焦距 21、变焦镜头;(可在一定范围内对焦距进行调节的镜头) 22、微距镜头;(一种非常接近被摄物体进行聚焦的镜头,成像与物体本身大致相似,复制比特率大致为1:1) 23、增距镜;增距镜也称远摄变距镜,它是一个安装在镜头和照相机机身之间的光学附件,

摄影的景深原理及计算方法

景深原理及计算 一、在线景深计算器https://www.360docs.net/doc/9c14101446.html,/tools/dofjs.html 二、景深原理及计算 1、焦点(focus) 平行光线射入凸透镜时,理想镜头将所有的光线聚集在一点,这个点,就叫做焦点,焦点和镜片光学中心的距离叫做焦距。过焦点后光线继续以锥状发散开来。

2、弥散圆(Circle of Cnfusion) 又译为:弥散圈、模糊圈等等 在焦点前后,光线从聚集到扩散,点的影象从圆到点(焦点),继而有扩散到圆,这个焦点前面和后面的圆就叫做弥散圆。

如果此圆形足够小,肉眼依然可被视为点的成像。这个可以被接受的最大直径被称为容许弥散圆直径δ (Permissible circle of confusion)。 观赏拍摄的影象是以某种方式来观察的,人的肉眼所感受到的影象与观看距离有很大的关系,如果弥散圆的直径小于人眼的鉴别能力,人眼将感觉是清晰的。这时的弥散圆的大小就称为容许弥散圆。 人眼在明视距离(眼睛正前方30厘米)能够分辨的最小的物体的尺寸大约为0.125mm。蔡斯公司制定的标准时,选用了常用尺寸7吋照片(175×125mm)为依据计算,要求弥散圆只能在0.125mm以内,按此计算得到是图像对角线长度的1/1730左右。所以蔡斯公司制定的标准就是弥散圆直径δ=1/1730 底片对角线长度。 不同的厂家、不同的底片面积都有不同的容许弥散圆直径的要求。各厂家对于35mm照相镜头的容许弥散圆的取值并不统一(前提是画面放大为5×7吋的大小,观察距离为25~30cm)一般取值范围是底片对角线长度的1/1000~1/1500左右。在这里可以看出:景深是相对的,不是绝对的,和弥散圆直径δ的取值大小有着直接的关系。同时我们也可看出:弥散圆直径δ 的取值的大小和镜头生产厂商的技术能力有关。 一般常用的数值是:

三种技巧完成超焦距景深的拍摄

三种技巧完成超焦距景深的拍摄 来源:蒙妮坦 https://www.360docs.net/doc/9c14101446.html, 我们自己在拍摄的时候是不是会经常遇到这样的问题,即使使用f/22的光圈也无法得到前后都清晰的锐利的照片,当观看摄影大师的风光照片时,为什么这些照片从前景到背景都是清晰锐利的,如果你要获得最大限度的景深,仅仅缩小光圈是不够的,你需要懂得有关超焦距的知识。这种摄影技术广泛应用于运用广泛拍摄风光和海景,甚至还包括影棚拍摄。今天,蒙妮坦摄影学校就为您介绍一些完成超焦距的技巧,让你的照片达到最大的清晰度。

在讲述超焦距之前,我们先要看看光圈、焦距和对焦点是如何影响景深的。控制景深最常用的方法就是光圈,使用大光圈,比如f/4,就可以制造很浅的景深,而使用f/22这样的小光圈,照片中清晰的区域就会加大。在拍摄风光时,常见的方法是把光圈设置在f/11到f/22之间,但是这样的小光圈还不能满足苛刻的风光摄影要求。景深是焦点前后清晰的范围,这就意味着景深有前景深和后景深之分。在光圈缩小时,前后景深都会增加。如果你将焦距设置在无限远,比如拍摄远山,那么后景深无法增加,只有焦点前面的一段距离是清晰的,后景深则被“浪 费”了。 通过手动控制对焦点,我们可以充分利用对焦点前后清晰的范围。换句话说,就是让前后景深都发挥它们的作用。你可能会问,如果改变焦点,那么从取景器里就会发现远景都模糊了。这时候我们要明白,为了方便对焦,镜头的光圈是全开的,在

拍摄时才会收缩到你设定的数值,所以当你对焦时,看到的景象可能是f/4的景深,而实际拍摄时,使用的是f/22。当你拿不定注意的时候,可以使用相机的景深预览功能查看实际景深。 超焦距的技术一般用在广角镜头上,但是这个方法理论上适用于所有镜头。但是焦距越长,景深就越小,对超焦距点的设置精准度要求也越高。如果运用不当,会适得其反。 要设置正确的超焦距有很多方法,不同焦距的镜头,其超焦距点的位置也不同,你可以通过网上的对照表格和一些公式进行计算。在拍摄时,使用实时取景功能和景深预览来查看景深的实际状况,进行微调,选择最佳的焦距。 你不能仅凭借公式来寻找超焦距点,每支镜头都会有细微的差别,不断试验和总结才能让你和镜头成为亲密的战友,创造出更加出色的风光照。 达到超焦距景深的技巧: 1.使用手动对焦 自动对焦只会干扰你寻找超焦距点,你并不需要让取景器里的某个位置清晰,而是要寻找一个景深最大的焦距位置,这时候更需要留意镜头上的对焦距离刻度。 2.设置光圈值

超焦距及超焦距拍摄法

超焦距及超焦距拍摄法 许多摄影爱好者在拍摄时需要获得最大的清晰范围—景深,他们往往知道应当使用尽可能小的光圈,但却不知道如何应用超焦距,特别是在变焦镜头上怎样应用。 当镜头调焦在无限远时,景深靠近相机一侧的最近极限被称为超焦距。当镜头用某一挡光圈凋焦在超焦距上时,景深范围为该距离的1/2至无限远。应用超焦距是获得最大景深或控制影像清晰范围的最快捷方法。 该镜头超焦距为4m 对于有景深表刻度的镜头来说,确定超焦距很简单:只要将焦点对到无限远,这时从镜头的景深表上可以看到所用光圈所指示的从无限远到靠近相机的某一点的景深范围。相机到景深范围前瑞的距离即是超焦距。 不过并不是所有的镜头上都有景深表,而应用超焦距拍摄取得的景深会因所用镜头焦距、光圈值以及你对影像清晰度的设定而发生改变。因此,“模糊圈”作为清晰度的因数被引进了景深与超焦距的运算中。“模糊圈”是人眼无法分辨的真实光点的直径。在实践中,没有人能在25厘米的距离区别照片上直径小于0.l毫米的点。这个0.l毫米直径取其倒数,即1/0.1,等于每毫米10条线,可以作为每毫米所能分辨线条数的出发点。

计算用于某一具体模糊圈的超焦距的公式为: H=F2/Cf,H为超焦距,F为镜头焦距,C为模糊圈,f为所用光圈 在平时使用时一般把模糊圈的直径设定为0.05毫米,因而把上述公式简化成 H=1000F/f,只凭简便的口算就能够准确地知道任何镜头的焦距与光圈组合所用的超焦距是多少。如果我们使用50毫米镜头和f/16光圈,那么将其代入上述公式用毫米计算,结果为50000/16=3125毫米,也就是说它的超焦距刚好是3米过一点。 由于我们掌握了上述计算方法,进而可以通过下面简单公式很容易地求出任何条件下的景深。 超焦距摄影法 超焦距摄影法是摄影技法之一,是指使用景深较大的短焦距镜头(如广角镜头)与小光圈组合所产生的从焦功能出现以前,很多摄影人为了快速抓拍并保证远近景都清楚,几乎都会使用超焦距拍摄时,在取景器里即便没有完全准确对焦,也能基本做到远近景都清楚。 超焦距摄影法也用于大型照相机,前后或倾斜移动大型照相机的,在平面或倾斜缩小光圈拍摄,远近景都清楚,这种方法一般称“斜拍法”,也是超焦距摄影法的一种。实际拍摄时并不限于这组合,为获得稳定而锐利的图像,经常把对焦距离设定在3米,光圈设定在f8甚至更小,这样可获得远近景都十分清晰明快的图像。使用超焦距摄影时最困难的条件是早晚、阴天、室内等时间和场合,在这些条件下使用小光圈会造成快门速度较慢,在上述条件下如果想使用超焦距拍摄,最好使用高感光度胶卷,这样使用小光圈时也可以用较高的快门速度。

关于景深的基础知识

关于景深的基础知识 景深,是摄影艺术中最奇妙的东西之一,也是初学摄影的朋友最难以掌握的。我们曾经发表过多篇介绍景深的文章,本文图文并茂,深入浅出,是初学者的好教材,对于资深影友,也是很好的复习。 一、景深的概念 摄影时,必须对好焦点,景物才能结成清晰的影像。但是,在有些情况下,例如拍摄位于不同距离上的多种景物时,片样选择调焦目标,焦点对在哪,哪才能把全部景物拍清楚,就是一个颇费斟酌的问题。动体摄影,主体的位置不断移动,调整尤为困难。遇到这种情形,片样才能不失时机而又有把握地拍出清晰的照片呢?这些都是需要应用景深的理论与方法来解决的实际问题。 首先让我们做一个小小的实验。把一架装有后部磨砂玻璃调焦设备的照相机,或具有景深预测装置的单镜头反光镜箱放在三角架上,以45°左右的角度对向一排成行的白杨树,从中选择一棵距离适中的作为调焦目标目标然后一边转动光圈环,一边仔细观察。这时就会发现,随着光圈的开大和缩小,景物的清晰范围也在不断地变化。光圈放大时,景物的清晰区就缩小;光圈收小时,景物的清晰区就扩大。这个清晰范围在摄影上就叫做景深。不论我们向任何物体调焦,在该

物体的前后都会形成一个或大或小的清晰区,因此景深又称为区域对光,凡是位于这个区域内的所有景物,皆能结成清晰的实像,其它景物则留下一片模糊的虚影。 根据镜头成像的理论,焦点只有一个,即唯有调焦目标才能在感光片上结成清晰的影像,在调焦目标前后会出现一个清晰区--即景深。 二、制定景深的标准 什么叫清晰,什么叫模糊,这些字眼相当含混,各人的理解也有所不同。因此,必须对景物的清晰度定出一个客观的标准,作为衡量景深的依据。这个标准规定: 第一,物体分散圈的直径在四分之一毫米以内。 第二,观看照片的距离为25厘米(明视距离)。 例如,有一幅照片,在明视距离上观看,影像清晰的部分,说明其分散圈的细度合乎标准,没有超过规定的四分之一毫米时,在眼睛看来几乎是一个“点”,并不感到是一个斑,也就是说其清晰度是符合要求的。照片上影像模糊的部分,就说明分散圈超过了规定的限度。根据这个标准,摄影时凡是位于景深范围以内的景物像的清晰度都能达到要求,看起来不会有模糊的感觉。 分散圈与镜头焦距有关;各种镜头的焦距长短不一,对分散圈直径的要求也有所不同。对长焦距镜头的焦距长短不一,对分散圈直径的要求也有所不同。对长焦距镜头可以放宽一些,对短焦距镜头就严格一些。一般规定,分散圈直径都限制在镜头焦距的千分之一以内。按照这个标准,一只250毫米的镜头,其分散圈直径为250毫米/1000,也就是1/4毫米。用这种镜头拍摄的照片在明视距离上观看,像的清晰度是够标准的。如果镜头焦距为500毫米,分散圈直径则为1/2毫米,比规定的大了一倍,看起来就成为模糊的了。问题不是500毫米镜头的清晰度不够标准,而是观看照片的距离没有相应地拉开。由于焦距增加到原来的两倍,所以观看照片的距离也必须增加到原来的两倍,即放在500毫米处观看,则分散圈就不是一个圈而是与“点”无异,影像仍然是清晰的。观看照片应以焦距作为观看的距离,因此以明视距离作为标准,就只能以250毫米镜头拍的原版照片为限。如果镜头焦距小于250毫米,比如是50毫米,分散圈直径为1/20毫米,把照片放大五倍,观看距离也增加五倍,分散圈直径还是够标准的。

超焦距弥撒圈现象

弥撒圈现象是在镜头开大光圈时,虚化的背景中出现白色的光晕,和光圈的形状相同,且边缘比中间还亮,一般在背景比较杂乱且颜色反差大的时候容易出现,是白色的圈圈。 所谓“超焦距”是指当一个镜头在某一光圈值时,对焦到一定的距离点时,照片的背景清晰度可达“无穷远”。 其原理是,镜头的景深包含被对焦的某个点的前景深和后景深两个部分。所以拍摄“无穷远”的风景时,并不需要一定将对焦点放到“无穷远”上,利用景深的原理,可以得到更大的清晰范围。 超焦距的具体计算较复杂,公式可以简单地计算为:超焦距=镜头焦距的平方/(弥散圈直径x 光圈系数) 从这个计算公式可知,镜头焦距越大,超焦距值也越大;光圈系数越小,超焦距越大。至于弥散圈直径是根据对图片放大的要求而定的。通常为对图片最佳观赏距离时弥散圈直径小于人的肉眼分辨力来定的。 事实上在实践中,风景拍摄中的超焦距应用只用于短焦镜头(标准镜或广角镜)和较小的光圈才有实际应用意义。 手动对焦”一文中提到了一个概念---“超焦距”,蓝七星老师为此特地安排指导我补充一些相关内容。我个人感觉这一概念既简单也复杂,有些抽象,有许多摄影书籍也都提到了这一概念。为此,查阅了一些资料,整理了一篇短文,供大家参考讨论。 许多摄友都会有这样一个问题:“如何拍摄一幅前景和远景都清晰的风光片?”,得到的回答几乎是差不多的,那就是:“用小光圈,焦点选在无穷远”,但事实并非如此,答案是用超焦距的理论,将焦点聚在超焦点上。 超焦距的含义 超焦距是指对无限远调焦后,清晰范围中距离镜头最近的清晰点叫超焦点,而超焦点与镜头 之间的这段不清晰的范围叫超焦距,简单地说,当镜头对焦到无穷远时,从照相机到最近清 晰物面之间的距离H叫超焦距。通过确认与利用超焦距,我们可以在拍摄中加大原有的景深 范围,很简单,只要把镜头焦点对在超焦点上而不是在无限远上,就可以在更大程度上做到。 超焦距对焦是一种比较高端的对焦方法,很多朋友不太清楚所谓的超焦距对 焦到底是什么意思,更不明白其中的原理和使用方法。一些网友虽然对其略微知 晓,不过很难将其清楚的写于纸面上与大家分享。今天我们就为大家翻译了一篇 来自摄影师Andrew S. Gibson的关于超焦距对焦的深度解析文章,其中涉及了超 焦距对焦的原理和使用方法,相信对这个技术感兴趣的朋友在读完之后一定会明 白不少。 特别提示:本文中所有图片均来源于网络。

镜头与景深关系及其计算

照相机镜头与景深关系及其计算 一、关于照相机镜头得常识 1、焦距 无限远处得景物在胶片感光平面上聚成最清晰得影像时,由感光平面到镜头后节点(通常就是镜头中心)得距离,就就是镜头得焦距。 焦距就是照相机镜头最重要得三个光学特性参数(焦距、相对孔径、视场角)之一。它直接影响到镜头得视角大小,镜头得焦距越长,拍到底片上得影像范围越小,景深越短;反之,镜头得焦距越短则在底片上得影像范围越大,景深越长,透视越明显。 照相机镜头按焦距得不同可分为:超广角镜头、广角镜头、标准镜头、中焦镜头、长焦镜头、超长焦镜头。 (1)超广角镜头视角大于直角(90°)得镜头称超广角镜头。这种镜头得视角比人眼得视角大1倍之多,拍摄范围广阔。由于视角大,改变了人眼平常得透视关系,所拍摄得照片会形成明显得夸张,可创造特殊得艺术效果。对于35㎜照相机,镜头得焦距在21㎜以下得便就是超广角镜头。 (2)广角镜头视角小于直角、大于60°得镜头称广角镜头。由于它得透视效果不像超广角那么夸张,被普遍用于拍摄近距离得大场面。对35㎜照相机而言,镜头焦距得范围在21~40㎜之间。 (3)标准镜头这种镜头得视角与人眼得视角相近,在46°左右。由于这种镜头得透视关系真实,就是照相机最基本得镜头。这种镜头得焦距与其所摄底片得对角线基本相等。35㎜照相机得镜头焦呀为40~70㎜。

(4)中焦镜头视角在35°~20°之间得镜头称为中焦镜头。这种镜头视角比人眼得视角略小,变形不大,适用于拍摄人物特写,所以有些人喜欢把这种镜头称为人像镜头。35㎜照相机,其镜头焦距为70~100㎜。 (5)长焦镜头这种镜头得视角介于8°至20°之间,因镜头得焦距比较长,所以被称为长焦镜头。它得视角还不到人眼得一半,所以远处得东西经它拍摄后显得比较大。同等光圈下,镜头焦距越长,景深越小,因此,这种镜头利于突出主体,去除杂乱得背景,很适用于远距离抓拍,如体育活动等。对35㎜照相机而言,其镜头焦距为100~300㎜。 (6)超长焦镜头视角小于8°得镜头称为超长焦镜头。它得视角很小,可把远处得实物拍得很大,专用于望远摄影,如野生动物、朝阳落日特写、体育竞赛、人物特写等。这种镜头往往口径大、镜身长、造价高,多为专业人士使用。对35㎜照相机而言,其镜头焦距在300㎜以上。 2、相对孔径与光圈系数 镜头就是摄影光线得输入口,镜头上用来控制光束大小与形状得装置叫光阑。光阑能使像平面上获得适宜得照度并使成像质量得到改善。光阑按作用分,主要有孔径光阑、现场光阑、消杂光光阑。光圈就是光阑中得一种(孔径光阑),一般由一组光圈叶片组成,这组叶片组成一个光孔,与镜头轴线垂直,光孔中心在轴线上,并可以通过镜头上得光圈调节光孔直径得大小。 当光线通过镜头时,镜筒与光圈都会遮挡光线得通过。不同得镜头结构,即使在相同得光圈直径时,通光能力也并不一样,所以常常用镜头得有效孔径(实际通过镜头得光束直径,用D 表示)更能有效表述镜头得实际通光能力。 为了简明,便于刻制,目前世界各国采用如下经圆整得光圈系数: f1、f1、4、f2、f2、8、f4、f5、6、f8、f11、f16、f22、f32、f45、f64…… 二、景深得概念及其计算 介绍几个概念:

关于超焦距和景深

浅谈几点对“超焦距”的认识 前段时间我在“关于手动对焦”一文中提到了一个概念---“超焦距”,蓝七星老师为此特地安排指导我补充一些相关内容。我个人感觉这一概念既简单也复杂,有些抽象,有许多摄影书籍也都提到了这一概念。为此,查阅了一些资料,整理了一篇短文,供大家参考讨论。 许多摄友都会有这样一个问题:“如何拍摄一幅前景和远景都清晰的风光片?”,得到的回答几乎是差不多的,那就是:“用小光圈,焦点选在无穷远”,但事实并非如此,答案是用超焦距的理论,将焦点聚在超焦点上。 1、超焦距的含义 超焦距是指对无限远调焦后,清晰范围中距离镜头最近的清晰点叫超焦点,而超焦点与镜头之间的这段不清晰的范围叫超焦距,简单地说,当镜头对焦到无穷远时,从照相机到最近清晰物面之间的距离H叫超焦距。通过确认与利用超焦距,我们可以在拍摄中加大原有的景深范围,很简单,只要把镜头焦点对在超焦点上而不是在无限远上,就可以在更大程度上做到。 2、超焦距的认识 许多卡片相机在设计时一般就利用了超焦距,利用短焦镜头在一定距离之后的景物都能比较清晰成像的特点,省去对焦功能,所以,一些低端的自动相机并不是像单反镜头那样自动对焦,只是利用了超焦距而已。“清晰”不是一个绝对的概念,超焦距范围内的景物并非真正的清晰成像,由于不在对焦点上,肯定是模糊的,相对来说只是模糊的程度在能够接受的可视范围内,这就是一些消费类相机拍摄的相片不能放大得太大的原因之一。 超焦距的核心就是确定超焦距后,拍摄时只构图不再对焦,由镜头的焦距与所用的光圈来决定清晰范围,越是广角镜头和小光圈清晰范围越大。每个焦段的镜头都有与各档光圈匹配的超焦距具体数据,全背熟记在心毫无意义,有些镜头上都标有刻度,且用超焦距时一般采取手动对焦模式。

使用超焦距拍摄的步骤

使用超焦距拍摄的步骤 在胶片时代,手动镜头上都带有景深标尺,所以在也就自然而然的就延伸出一种独特的拍摄方式——超焦距摄影。 那个时候,当你想要尝试超焦距摄影的时候要考虑三个问题: 1. 我的镜头能否手动对焦? 2. 我的镜头是否具备景深标尺? 3. 我镜头是否能够产生大景深? 镜头焦距越小,景深范围也就越大。因此如果想要产生足够大的景深就应该尽量选择广角镜头。但是这并不是说只有广角镜头才适合超焦距摄影,而是广角镜头更适合用于超焦距摄影。 超焦距摄影并不能保证景深范围内的所有影像都如焦点处的影像那般清晰,不过除了焦点外,其他影像的清晰度都在可接受的范围内。 到了数码单反时代,镜头基本都具备自动对焦功能,所以也就去掉了过去手动镜头上的景深标尺。很多人无所适从,所以超焦距的使用反而少了起来。 下面,我们就来讨论一下数码单反使用超焦距拍摄的方法: 1.构图。 完成构图后确定需要使用的焦段,譬如拍这样的画面需要使 用24mm的焦段。 目测近景中的物体与相机间的距离,譬如图中近景中的花朵 距离相机大约为1米。 2.确定超焦距的距离。 如果你的相机的焦距折算系数为1.6,那么在表1的24mm这 一栏中找到一个数值,这个数值在除以2之后,要比1小, 这样才能保证近景中的物体(花朵)处于景深范围内。 根据表1可以查出,F16对应的超焦距1.84米可以满足要求。 此时,可获得景深为0.92米到无穷远,能够满足此时对景深 的需要。 因此,在光圈优先的模式下将光圈设定为f16。

如果此时使用的是全画幅相机,根据表2可以查出f16和f11对应的超焦距都可以满足要求。考虑到现场有风,所以为了获得更高的快门速度以确保前景中花朵的清晰,此时优先选择f11光圈,超焦距为1.61米,可获得的景深为0.8米到无穷远。 3.目测超焦距的距离,然后对焦。 现在,我们需要目测超焦距的位置(在本例中为1.84米)然后对焦。 如果镜头上的对焦环有标尺,那就再好不过了,你可以把相机的对焦模式改为手动,然后将镜头对焦距离调至1.84米即可。 如果你的对焦环上没有标尺,那么只要目测一个距离相机大约1.84米的位置,并使用单点对焦对那个位置自动对焦即可。 4.锁定焦点。 在绝大多数相机的默认设置中,半按快门会完成两件事:一是对焦并锁定焦点,一是锁定曝光。这样的设计当然很方便,但有时也会遇到点小麻烦,比如你用于对焦的画面并不是你最终拍摄的画面,因而锁定的曝光就很可能与之不匹配。而此时,你需要学会把这两件事分开做。 分开做的方法有很多,你可以锁定焦点,也可以锁定最终拍摄画面的曝光,这要看你的操作习惯。如果你还没有建立任何操作习惯,而且你的镜头上也没有带标尺的对焦环,不妨试试这个办法:

近景摄影测量复习资料

第一章 1.近景摄影测量(Close-range Photogrammetry):通过摄影手段以确定(地形以外)目标的外形和运动状态。是摄影测量与遥感(Photogrammetry & Remote Sensing)学科的一个分支。 2.与航空摄影测量的异同点 相同点 ⑴.基本原理相同 ⑵.模拟处理方法、解析处理方法、 数字影像处理方法相同 ⑶.某些内业摄影测量仪器的使用 不同点: ⑴.被测量目标物不同 航空摄影测量目标物以地形、地貌为主;近景摄影测量目标物各式各样、千差万别,大到寺庙、飞机、海轮,中到汽车、脚印,小到青蛙、手腕骨、弹壳撞击孔甚至花粉。 ⑵. 测量目的不同 航空摄影测量以测制地形、地貌为主,注重其绝对位置; 近景摄影测量以测定目标物的形状、大小和运动状态为目的,并不注重目标物的绝对位置。⑶. 影像获取设备不同 航空摄影以航摄仪为主; 近景摄影除各种量测摄影机外,还有各类非量测摄影机,如X光机、普通相机、CCD 相机等。 ⑷. 摄影方式不同 航空摄影为近似竖直摄影方式; 近景摄影除正直摄影方式外,还有交向摄影方式(包括多重交向摄影方式) ⑸.目标物纵深尺寸与摄影距离比不同 ⑹. 控制方式不同 航空摄影测量控制以绝对控制点方式为主,且多为明显地物、地貌点; 近景摄影测量除控制点方式外, 还有相对控制方式,常使用人工标志。⑺.近景摄影测量适合动态目标

3.近景摄影测量技术的优缺点 优 ⑴.瞬间获取被测目标的大量几何和物理 信息,适合于测量点数众多的目标; ⑵.非接触测量手段,可在恶劣条件下作 业; ⑶.适合于动态目标测量。 ⑷.可提供相当高的精度与可靠性⑸.可提供基于三维空间坐标的各种产品 缺 ⑴.技术含量高,需较昂贵的设备和高素质人员; ⑵.对所有测量目标并非最佳技术选择;--不能获得质量合格的影像; --待测量点数稀少 4.近景摄影测量的主要应用领域是什么? ?古文物古建筑摄影测量 ?生物医学摄影测量 ?工业摄影测量 ?5.近景摄影测量常用坐标系(R) 1)像平面坐标系:(x,y) 2)像空间坐标系:(x,y,-f) 3)物方空间坐标系:(XP,YP,ZP) 4)辅助空间坐标系:(Xm,Ym,Zm) 1.内方位元素:恢复摄影时光束形状的要素,包括像主点在框标坐标系的坐标(x0,y0)及像片的主距f。 外方位元素 2.外方位元素:确定摄影光束在物方空间坐标系中的位置与朝向的要素,包括三个直线元素(XS,YS,ZS),描述摄影中心在物方空间坐标系中的位置以及三个角元素(ψ, ω, κ),描述摄影光束在物方空间坐标系中的朝向。 共线条件方程式描述了像点、摄影中心、物点位于同一直线上的几何关系。

景深表与景深计算公式

景深表与景深计算公式 The Standardization Office was revised on the afternoon of December 13, 2020

景深表与景深计算公式 在拍摄实践中,当需要了解具体的景深范围时,可以查看相机上或书本上的景深表,也可自行计算出你实际拍摄时的景深范围。 一、相机上的景深表 大部分相机上都有简易的景深表可供查看景深范围。相机上景深表的位置有的在镜头筒上、位于镜头上光圈刻度与距离刻度之间,采用对称的光圈系数如“16、11…11、16”指出每一光圈在某种摄距时的景深。 如用f16拍摄,这种景深表上两个对称的f16标记所指向的距离刻度,一个指景深的远界限,另一个指景深的近界限。相机上的景深表有的位于相机的聚焦钮上,通常采用一组“U”字型的线条,用“U”字的两端在距离刻度上指出景深范围。 相机上的这种景深表只能作为了解景深范围的一种参考,这是因为除了在相机上无法作出精确标度的客观原因外;厂家制定这种景深表的清晰度标准也有一定的随意性;更重要的还在于厂家并不了解你对不同照片的清晰度要求,也不了解你准备放大为多大尺寸的照片。 因此,当你要求高清晰度影像时,或要高倍率放大时,就应该比实际使用的光圈大一、二档来掌握景深范围。如拍摄时用用f11,就按f8或的景深掌握,

反过来,当你需要相机上f11所指示的景深范围时,就用f16或f22拍摄。这样才能在高倍率放大的照片上达到预期的景深效果,或者说能提高你的景深范围内的影像清晰度。 二、表格式的景深表 在摄影书籍上常常可以找到一种表格式的景深表,它们是列出一些镜头焦距与相应光圈、摄距的景深范围。这种书本上的景深表所指示的景深范围比相机上景深表的准确性要高。但是,不如相机上景深表使用方便。而且,在镜头焦距多样化的现代摄影中,这种表格式景深表的局限性就显得更大了。 使用这种表格式景深表时,要注意它也是以某种模糊圈为标准的,当你需要更小的模糊圈时,也应按照比实际使用的光圈大一、二档来掌握景深范围。三、景深计算公式 景深计算公式可以帮助你了解各种镜头焦距、各种光圈、各种摄距的景深范围。这种计算公式又是针对你所要求的模糊圈的,因而计算出的景深范围更准确、更可靠,当然它比相机上的景深表与书本上的景深表麻烦得多。 1.景深计算公式如下: H×D 景深近界限=————— H+D-F H×D

摄影常用全参数分析报告解析汇报

光圈越大,画面越亮。而且光圈的数字越小代表光圈越大。比如2.8的光圈比5.6的光圈大,画面更亮。 室内、室外不能简单的这样区分,只要画面亮度够用就行。还有就是光圈越大,拍出来的照片越扁(没有立体感),光圈越小,画面越有立体感。一般拍人4-5.6就行,拍景5-8就行。 所谓景深,就是当焦距对准某一点时,其前后都仍可清晰的范围。它能决定是把背景模糊化来突出拍摄对象,还是拍出清晰的背景。我们经常能够看到拍摄花、昆虫等的照片中,将背景拍得很模糊(称之为小景深)。但是在拍摄纪念照或集体照,风景等的照片一般会把背景拍摄得和拍摄对象一样清晰(称之为大景深)。 详细解释:当相机的镜头对着某一物体聚焦清晰时,在镜头中心所对的位置垂直镜头轴线的同一平面的点都可以在胶片或者接收器上相当清晰的图像,在这个平面沿着镜头轴线的前面和后面一定范围的点也可以结成眼睛可以接受的较清晰的像点,把这个平面的前面和后面的所有景物的距离叫做相机的景深。 景深相机 光轴平行的光线射入凸透镜时,理想的镜头应该是所有的光线聚集在一点后,再以锥状扩散开来,这个聚集所有光线的一点,就叫做焦点。 在焦点前后,光线开始聚集和扩散,点的影像变成模糊的,形成一个扩大的圆,这个圆就叫做弥散圆。 在现实当中,观赏拍摄的影像是以某种方式(比如投影、放大成照片等等)来观察的,人的肉眼所感受到的影像与放大倍率、投影距离及观看距离有很大的关系,如果弥散圆的直径小于人眼的鉴别能力,在一定范围内实际影象产生的模糊是不能辨认的。这个不能辨认的弥散圆

就称为容许弥散圆(permissible circle of confusion)。在焦点的前、后各有一个容许弥散圆。 以持照相机拍摄者为基准,从焦点到近处容许弥散圆的的距离叫前景深,从焦点到远方容许弥散圆的距离叫后景深。 编辑本段三要素 光圈、镜头、及拍摄物的距离是影响景深的重要因素: 1,光圈越大景深越浅,光圈越小景深越深。 2,镜头焦距越长景深越浅、反之景深越深。 3,主体越近,景深越浅,主体越远,景深越深。 景深的计算公式:见图 从公式可以看出,后景深> 前景深。 由景深计算公式可以看出,景深与镜头使用光圈、镜头焦距、拍摄距离以及对像质的要求(表现为对容许弥散圆的大小)有关。这些主要因素对景深的影响如下(假定其他的条件都不改变): (1)、镜头光圈: 景深的计算公式 光圈越大,景深越浅;光圈越小,景深越深; (2)、镜头焦距