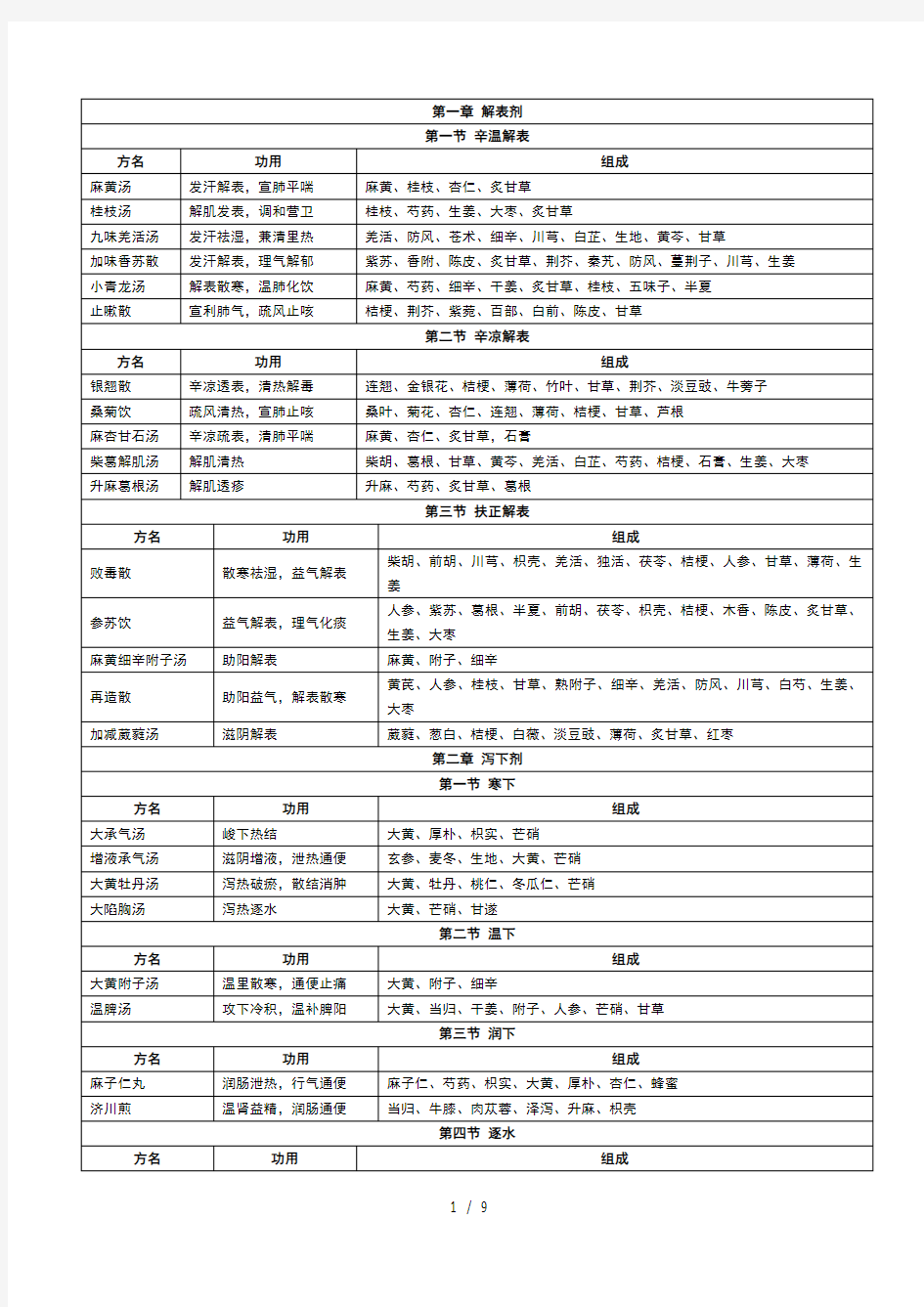

方剂学总结表格

药理学药名整理

一.外周神经系统药理 肾上腺素能神经药 1.拟肾上腺素药: 肾上腺素、去甲肾上腺素、异丙肾上腺素、麻黄碱、多巴胺、多巴酚丁胺、克仑特罗 2.抗肾上腺素药 酚苄胺、酚妥拉明、妥拉唑林、哌唑嗪、育亨宾、麦角碱类、氯丙嗪、氟哌啶醇 (α肾上腺素能阻断剂) 普萘洛尔、纳多洛尔、噻吗洛尔、吲哚洛尔、心得平--非选择性β阻断剂 美多洛尔、阿替洛尔--选择性β1阻断剂 丁氧胺--选择性β2受体阻断剂(β肾上腺素能阻断剂) 胍乙啶、溴苄胺、利血平(肾上腺素能神经元阻断药) 胆碱能神经药 1.拟胆碱药 乙酰胆碱、乙酰甲胆碱、氨甲酰胆碱、氨甲酰甲胆碱、毒蕈碱、槟榔碱、毛果芸香碱、氧化震颤素、甲氧氯普胺(直接作用于副交感神经的拟胆碱药) 腾喜龙、毒扁豆碱、新斯的明、溴吡斯的明、美斯的明、西维因--可逆性抑制剂 蝇毒磷、倍硫磷、马拉硫磷、敌百虫、二嗪农、敌敌畏、沙林、梭曼--不可逆性抑制剂(间接作用于副交感神经的拟胆碱药) 2.抗胆碱药 阿托品、东莨菪碱、溴化甲基东莨菪碱、硝甲阿托品、后马托品和优卡托品、甘罗溴铵、甲胺太林和苯胺太林、托品酰胺 3.肌肉松弛药 筒箭毒碱、阿曲库胺、多杀氯铵、米哇库铵、冠罗宁、维库罗宁--非去极化型神经肌肉阻断剂 琥珀胆碱、奎双胺--去极化型神经肌肉阻断剂 愈创木酚甘油醚、氨基甲酸愈创木酚甘油醚酯、异丙安宁、美他沙酮、胺苯环庚烯、巴氯酚--中枢性骨骼肌松弛剂 硝苯呋海因--外周性骨骼肌松弛剂 局部麻醉药 表2-5常用麻醉药的特点 普鲁卡因、利多卡因、丁卡因 皮肤黏膜用药 1.保护剂 药用炭、白土、滑石粉、淀粉、碳酸钙、二氧化钛、氧化锌、硼酸--吸附药 淀粉、糊精、明胶、阿拉伯胶、甘油、丙二醇、聚乙二醇、羟丙基甲基纤维素、羟乙基纤维素、甲基纤维素、聚乙烯醇--黏浆剂 豆油、花生油、棉子油、麻油、橄榄油、豚脂、羊毛脂、凡士林、液体石蜡、二甲基硅油、聚乙二醇、吐温-80--润滑剂 鞣酸、鞣酸蛋白、明矾、铝,锌,钾,银的无机盐--收敛剂 2.刺激剂 煤焦油、鱼石脂、薄荷醇、水酸甲酯、斑蝥素、辣椒、松节油、氨溶液 二.中枢神经系统药理 镇静药和安定药 1.吩噻嗪类

方剂学最新考试题及答案解析整理

1.使用解表剂应注意的问题 多用辛散轻扬药物,不宜久煎;服解表剂后宜避风寒或增衣被或辅之以粥助汗出,同时禁生冷油腻之品;解表取汗的标准是遍身持续微汗出;若表邪未尽又见里证,宜先解表后治里或表里双解,若病邪全部入里,则不宜再用解表剂。 2.简述麻黄汤中麻黄、桂枝的配伍意义 麻黄汤证为外感风寒。肺气失宣所致,治宜发汗宣肺。方以麻黄为君药,发汗解表,宣肺平喘;臣用桂枝解肌发表,温通血脉,两药相须,既可助麻黄汗解表之力,又能兼治营阴郁滞、经脉不通之疼痛。 3.桂枝汤主治之证已有汗出,为何仍用汗法 桂枝汤证之汗出,是由风寒外袭,卫阳不固,营阴失守,津液外泄所致。故外邪不去,营卫不和,则汗不能止。桂枝汤虽曰“发汗”,实寓解肌发表与调和营卫双重用意,外邪去而肌表固密,营卫和则津不外泄。故如法服用本方,于遍身微汗之后,则原证之汗出自止。 4.简述桂枝汤中桂枝白芍的配伍意义 桂枝汤主治外感风寒,营卫不和证,法当解肌发表,调和营卫,方以桂枝为君,助卫阳,通经络,解肌发表。芍药为臣,益阴敛阳,桂芍等量合用,于本方寓意有三:一为针对强营弱体现营卫同治,邪正兼顾,二为相辅相成,桂枝得芍药,使汗而有源,芍药得桂枝,则滋而能化,三为相制相成,散中有收,汗中寓补,为本方外可解肌发表,内调营卫,阴阳得基本结构 5.九味羌活汤中生地、黄岑的配伍意义 九味羌活汤为发汗祛湿,兼清里热之剂,方中配伍生地,黄芩清泄里热,并防诸辛温燥 烈之品伤津,为佐药。 6.小青龙汤主治外寒里饮之咳喘,何以配伍收敛的五味子、白芍 小青龙汤主治外感里饮证,治当解表化饮,然素有痰饮,纯用辛温发散,恐耗伤肺气,故佐用五味子敛肺止咳,芍药和营养血,二药与辛散之品相配,一散一收,即可增强止咳平喘之功,又可制诸药辛散太过之性,且可防止温燥药物伤津。 7.止咳散有何功用,其组方配伍有何特点 止咳散具有宣利肺气,疏风止咳功用,其组方配伍得特点是温而不燥,润而不腻,散寒 不助热,解表不伤正。正如《医学心悟》卷三所说:“本方温润和平,不寒不热,既无攻击过当之虞,大有启门驱贼之势,是以客邪易散,肺气安宁。” 8银翘散主治温病初起,方中何以配伍幸温的荆芥、豆豉 银翘散所治之温病初起,以邪郁卫表,邪热较重为特点,方中配伍辛温得荆芥,淡豆鼓得意义有二,一是解表散邪,增强辛散透表之力;二是防银花,连翘寒凉太过,冰伏气血,不利祛邪。 9.简述桑菊饮配伍桑叶、菊花的意义 桑菊饮主治风温初起,邪犯肺络,肺失清肃之咳嗽。法当疏风清热,宣肺止咳,方中桑 叶味甘苦性凉,疏散上焦风热,且善走肺络,能清宣肺热而止咳嗽,菊花味辛甘性寒,疏散风热,清利头目而肃肺,二药轻清灵功,直走上焦,协同为用,以疏散肺中风热见长,故共为君药。 10.从功用、组成方面比较银翘散与桑菊饮的异同 银翘散和桑菊饮都是治疗温病初起得辛温解表方剂。组成中都有连翘,薄荷,桔梗,芦根,甘草五位药物,但前方有银花配荆芥,淡豆鼓,牛蒡子,竹叶,则解表清热之力强,后方有桑叶,菊花配伍杏仁,则肃肺止咳之力大。 11.麻杏甘石汤以何药为君,其配伍意义是什么 麻仁甘石汤得君药是麻黄,石膏,方用麻黄宣肺平喘,解表散邪,石膏清泄肺热,解肌

方剂学重点笔记

方剂学笔记知识提纲 方 剂 学 总论 1、方剂学的发展史 2、方剂与治法 3、方剂的分类 4、方剂的组成与变化 5、方剂的剂型 6、方剂的用法 7、方剂的命名 8、方剂学的学习方法 个论 1、解表剂 2、泻下剂 3、和解剂 4、清热剂 5、祛暑剂 6、温里剂 7、补益剂 8、固涩剂 9、安神剂 10、开窍剂 11、理气剂 12、理血剂 13、治风剂 14、治燥剂 15、祛湿剂 16、祛痰剂 17、消食剂 19、驱虫剂 18、涌吐剂 1、方剂与治法的关系 2、常用治法 1、方剂的组成原则 2、方剂的变化形式 1、煎法 2、服法

总论 一、方剂学的发展史 1、什么是方剂? 2、什么是方剂学? 3、学习方剂的重要性 4、发展史: (1)、商代伊尹创制了汤药。 (2)、《五十二病方》,是现存最早的一部方剂著作。 (3)、《黄帝内经》,①确立了君臣佐使组方原则;②奠定了“七方类分法”(最早的方剂分类)的基础。 (4)、《伤寒杂病论》,融理法方药为一体,为“方书之祖”。 (5)、《肘后备急方》,其方药多价廉易得,简便有效。 (6)、《备急千金要方》,最早的一部临床实用百科全书。 (7)、《太平圣惠方》,我国历史上由国家编写的第一部方书。 (8)、《太平惠民各剂局方》,我国历史上第一部成药典。 (9)、成无己的《伤寒药方明理论》,开辟方解之先河。 (10)、明代朱《普济方》,历史上最大的一部方书(古代,载方64739首)。 二、方剂与治法 1、方与法的关系: 治法是方剂的理论指导;方剂是治法的具体体现。法随证立,方从法出,以法统方。2、常用治法: 八法:汗,吐,下,和,温,清,消,补。 汗法:汗法是通过开泄腠理,调畅营卫,宣发肺气,促进发汗等作用,使在表的外感六淫之邪随汗而解的一种治法。 三、方剂的分类 现代各中医院校统编的《方剂学》讲义等,都沿用了综合分类法。 四、方剂的组成与变化 1、方剂的组成原则:君臣佐使 君药:针对主病或主证起主要治疗作用的药物。 臣药:①辅助君药加强治疗主病或主证的药物;②针对兼病或兼证起主要治疗作用的药物。 佐药:①佐助药,配合君臣药以加强治疗作用,或直接治疗次要症状的药物;如麻黄汤中的杏仁等②佐制药,用以消除或减弱君臣药的毒性,或能制约君臣药峻烈之性的药物; 如十枣汤中的大枣等③反佐药,病重邪甚,可能拒药时,配用与君药性味相反而又能在治疗中起相成作用的药物。如左金丸中的吴茱萸等。 使药:①引经药②调和药 2、方剂的变化形式 (1)、药味加减的变化;如麻黄汤和三拗汤。 (2)、药量增减的变化;如四逆汤和通脉四逆汤。 (3)、剂型更换的变化;如抵当汤和抵当丸。 五、方剂的剂型 六、方剂的用法 方剂的用法包括煎法和服法。

方剂学总结(各方面都包括).

各论 第一章解表剂 凡以解表药为主而组成,具有发汗解肌,疏达腠理,透邪外出等作用,主治表证的方剂统称解表剂。属八法中的“汗”法。 解表剂除主要用于解除表证外,还可用于麻疹、疮疡、水肿、痢疾等初起兼有表证者。 解表剂多用辛散轻扬之品,不宜久煎,以免药性耗散,作用减弱。 外邪入侵①皮毛而入:伤寒(主要)伤阳气②口鼻入:温邪,流行性感冒,伤津耗气,神昏 第一节辛温解表 适用于由外感风寒引起的发热、恶风寒,头项强痛、肢体酸痛、口不渴、舌苔薄白, 脉浮等表证。

第二节辛凉解表 适用于外感风热引起的发热,微恶风寒,头痛咳嗽,口渴咽痛,舌尖红,苔薄黄, 脉浮数等。(发病急,传变快。容易搏结气血、蕴而成毒) 第三节扶正解表 适用于体质素虚又感外邪而致的表证。

第二章泻下药 凡以泻下药为主组成,具有通导大便,泻下积滞,攻逐水饮等作用,治疗里实证的方剂。 第一节寒下 适用于里热积滞实证,症见大便秘结、腹部胀满或疼痛拒按,甚或潮热谵语,苔黄脉实等。

第二节温下 适用于里寒积滞实证。症见大便秘结,腹部胀满,腹痛喜温,手足不温,苔白滑,脉沉紧等。(寒邪非温不去,积滞非下不除) 第三节润下 适用于肠燥便秘证。因热邪伤津,或素体火盛,肠胃干燥所致的肠燥便秘,症见大便干燥,坚涩难出,身热口干,舌燥津少等。 第四节逐水

第五节攻补兼施 适用于里实积滞而正虚者。见热结阳明,腹满便秘,同时兼有气血不足或阴津将竭之象。 第三章和解药 凡具有和解少阳、调和肝脾、调和肠胃,截疟等作用,治疗少阳证、肝脾不和证、 肠胃不和证、疟疾的方剂,统称和解剂。属八法中“和”法。 第一节和解少阳 适用于少阳证,症见往来寒热,胸胁满闷,心烦呕吐,不欲饮食,口苦,咽干,目眩,苔薄黄等。 第二节调和肝脾 主治肝脾不和证,症见胸闷胁痛,不思饮食,大便泄泻等。

方剂学重点方剂表格整理.doc

1. 解表剂 辛温解表 麻黄汤★外感风寒发汗解表,宣恶寒发热,无汗而麻黄(君)、甘草、桂枝、杏仁麻黄杏甘桂。甘麻桂杏?《伤寒论》表实证肺平喘喘,脉浮紧麻黄心肝贵。干妈贵姓? 桂枝汤★外感风寒解肌发表,调发热,恶风,汗出,桂枝、芍药、炙甘草、生姜、大桂枝汤,三勺。 《伤寒论》表虚证和营卫脉浮缓枣桂枝汤,三芍。 九味羌活汤★外感风寒发汗祛湿,兼恶寒发热头痛无汗羌活、防风、苍术、细辛、川芎、防芷芩芎草地苍, 《此事难知》湿邪,兼有清里热肢体酸楚疼痛口苦白芷、生地、黄芩、甘草细飲九味羌活汤。 里热证微渴防止秦琼草地藏, 细飲九味羌活汤。 香苏散★外感风寒,疏散风寒,理恶寒发热,头重无香附子、紫苏叶、陈皮、炙甘草 《太平惠民和剂气郁不舒气和中汗,胸闷,苔白腻, 局方》证脉浮 小青龙汤★风寒客表,解表散寒,温恶寒发热,无汗,喘麻黄、桂枝、芍药、细辛、干姜、小青龙麻辛甘味子,干姜芍《伤寒论》水饮内停肺化饮咳,痰多而稀,舌苔炙甘草、半夏、五味子桂夏 ( 求饶 ) 证薄白,脉浮小青龙骂心肝味子,干姜嫂 跪下 ( 求饶 ) 。 止嗽散★风邪犯肺宣肺利气,疏咳嗽咽痒,微有恶风紫苑、百部、桔梗、荆芥、白前、陈梗芥前百菀 ( 买) 止嗽草。《医学心语》证风止咳发热,舌苔薄白甘草、陈皮( 百草苑陈桔芥前 ) 陈更借钱百万 ( 买 ) 止嗽草。辛凉解表 银翘散★温病初起辛凉透表,清发热,微恶风寒,咽金银花、连翘、苦桔梗、薄荷、银翘荷牛,桔豉穗叶草根。《温病条辨》热解毒痛,口渴,脉浮数竹叶、生甘草、荆芥穗、淡豆豉、银翘河牛,急吃穗叶草根。 牛蒡子 桑菊饮★风温初起疏风清热,宣咳嗽,发热不甚,微桑叶、菊花、杏仁、连翘、薄荷、桑菊杏桔连甘草荷芦根( 都《温病条辨》肺止咳渴,脉浮数桔梗、甘草、苇根除掉 ) 。 桑菊杏姐连甘草和芦根( 都 除掉 ) 。 麻黄杏仁甘草石外感风邪,辛凉宣泻,清发热,喘急,苔薄黄,麻黄、石膏、杏仁、甘草、麻杏石甘,清肺平喘。 膏汤邪热壅肺肺平喘脉数麻杏石甘,清肺平喘。 《伤寒论》证 柴葛解肌汤★感冒风寒 , 解肌清热恶寒渐轻,身热增盛柴胡葛根甘草黄芩羌活白柴葛、石芩三桔芍羌芷。《伤寒六书》郁而化热者,头痛无汗,目疼芷芍药桔梗生姜大枣柴哥、石琴三姐烧枪支。 证鼻干,心烦不眠,嗌注: 三指生姜、大枣、甘草。 干耳聋,眼眶痛,舌 苔薄黄,脉微洪 升麻葛根汤★麻疹初起解肌透疹麻疹不出,发而不升麻葛根芍药甘草升麻葛根草药汤。 《闫氏小儿方论》透,身热恶风,头痛升麻葛根草药汤。

方剂学重点(全)

. 编辑doc 方 剂 学 ——重点疑点难点笔记 (后附常考题型) 第一章 绪论 ·方剂与方剂学的概念 ·方剂:是中医在辨证审机,确立治法的基础上,按照组方原则,通过选择合适药物,酌定适当剂量,规定适宜剂型及用法等一系列过程,最后完成防治疾病的药方。 ·一首合格的方剂应是安全有效的。 ·方剂学:研究治法与配伍规律及临床运用的一门基础临床学科。 · 方剂的起源与发展 一、 先秦时期 1、《五十二病方》 战国 记载52病,药物247种 意义:现存最早记载方剂的医书 2、《黄帝内经》 大部分成书战国 略晚于《五十二病方》 意义:现存最早中医理论著作,最早记载治法及组成原则的医书 二、汉代 《伤寒杂病论》 东汉末期 张仲景(机) 载方314首 意义:创造性的融理、法、方、药于一体。被尊为“方书之祖”。 分两部分:《伤寒论》主要是六经辨证 /《金匮要略》讲杂病 三、魏晋南北朝时期 1、《肘后方》晋·葛洪(评价:验 便 廉) 2、《小品方》 继《伤寒杂病论》外,还有论瘟疫 四、唐朝 1、《备急千金要方》与《千金翼方》 孙思邈著 共载方7500余首 2、《外台秘要》 王焘 五、宋代 1、《太平惠民和剂局方》载方788首 意义:我国历史上第一部由政府颁发的成药药典。第一部中成药典 2、《小儿药证直诀》 钱乙 ·六味地黄丸出于此书 六、金元时期 1、《伤寒明理论》 金·成无己 意义:我国第一部详析方剂理论的专著,开创了方论的先河。 2、金元四大家 -- 观点 -- ①刘完素:字守真 创河间学派(后人尊称刘河间) 倡导“火热论” 《素问病机气宜保命集》 “六气皆从火化”“五志过极皆能化火” ②张从正:字子和 号戴人,师从刘完素。 “病由邪生,邪去正安” 《儒门事亲》 以汗、吐、下三法攻邪 ③李 杲:字明之 号东垣老人,后尊称李东垣。 “内伤脾胃,百病由生” 《脾胃论》…… 辨析补益脾胃之法

《药理学》常考大题及答案整理

《药理学》常考大题及答案整理 李沁 写在前面:这份东西是根据一位马师兄(很抱歉我忘记名字了)的题目提纲整理的,里面的 一些对章节学习的提示也是来自于他。大题基本都COVER到了,答案我是尽量按照书上的,可能会有漏的点请大家自己补充,PS,由于我只是一名考试党,只能说尽量帮助大家度过 考试。对于考试中的非主流题目虽然不能担保了,但是背完它大题基本就没问题的。另外,下划线表示我没找到书上的答案。 资料有风险,参考需谨慎!第二章第三章:药效学和药动学 基本上不出大题,但是喜欢出选择题,所以还是要理解一些关键性的概念(比如药效学里头 的神马效能,效价强度,治疗指数,激动药和拮抗药啊,药动学里头的ADME过程中的一 些关键概念等)(还有就是药动学那里的一些公式可以不用理会,考试不考计算)。 总论部分兰姐会讲得比较细,只要大家把她讲的内容掌握就差不多了。 以前考过的大题有: 1效价强度与效能在临床用药上有什么意义? (1)效价强度是达到一定效应(通常采用50%全效应)所需剂量,所需剂量越小作用越强,它反映药物对受体的亲和力。其意义是效价强度越大时临床用量越小。 (2)效能是药物的最大效应,它反映药物的内在活性,其意义一是表明药物在达到一定剂 量时可达到的最大效应,如再增加剂量,效应不会增加;二是效能大的药物能在效能小的药 物无效时仍可起效。 2什么是非竞争性拮抗药? 非竞争性拮抗药是指拮抗药与受体结合是相对不可逆的,它能引起受体够性的改变,从而干 扰激动药与受体的正常结合,同时激动药不能竞争性对抗这种干扰,即使增大激动药的剂量 也不能使量效曲线的最大作用强度达到原有水平。随着此类拮抗药剂量的增加,激动药量效 曲线逐渐下降。 3肝药酶活化剂对合用药物的作用和浓度的影响? 第六章到十一章:传出神经系统药 一般会出简答题,但不会出论述题。 从第七章到十一章的内容都比较重要,但是从历年大题来看以β受体阻断药考得最多,其次 是阿托品。

(完整版)方剂学重点总结,推荐文档

方剂学重点总结 总论部分 1、《五十二病方》:我国现存最古老的一部医方著作 《伤寒杂病论》:“方书之祖” 《太平惠民和剂局方》:我国历史上第一部由政府颁发的成药药典 《伤寒明理论》:我国第一部详析方剂理论的专著,开创了方论的先河 《普济方》:我国最大的一部古方书 2、方剂的基本结构- 君臣佐使药(最早见于《黄帝内经》)的涵义: 君药:即针对主病或主证起主要治疗作用的药物。 臣药:两种意义。①辅助君药加强治疗主病或主证作用的药物; ②针对重要的兼病或兼证起主要治疗作用的药物。 佐药:i.佐助药:即配合君臣药加强以治疗作用,或直接治疗次要兼证的药物。 ii.佐制药:即用以消除或减弱君、臣药的毒性,或能制约君、臣药峻烈之性的药物。 iii.反佐药:即病重邪甚,可能拒药时,配用与君药性味相反而又能在治疗中起相成作用的,以防止药病格拒。 使药:i.引经药,即能引领方中诸药至特定病所的药物。 ii.调和药,即具有调和方中诸药作用的药物。 3、方剂变化形式: i.药味加减的变化------- 肾气丸=六味地黄丸+桂枝+附子 ii.药量加减的变化------ 小承气汤与厚朴三物汤 iii.剂型更换的变化-------理中丸理中汤 4、方剂与治法关系: i.治法是知道遣药组方的原则,方剂是体现和完成治法的主要手段; ii.方从法出,法随证立 5、常用治法:汗法:麻黄汤吐法:瓜蒂散下法:大承气汤和法:逍遥散 温法:理中丸清法:白虎汤消法:保和丸补法:四君子汤 各论部分 1、解表剂(汗法) 分为辛温解表剂—麻黄汤、桂枝汤、小青龙汤辛凉解表剂--桑菊饮、银翘散、麻杏甘石汤扶正解表剂—(人参)败毒散 麻黄汤(发汗解表,宣肺平喘----外感风寒表实证) 方歌:麻黄汤中臣桂枝,杏仁甘草四般施,发汗解表宣肺气,伤寒表实无汗宜。 组成:麻黄桂枝杏仁甘草 临床:恶寒发热,头身疼痛,无汗而喘,舌苔薄白,脉浮紧。 方解:麻黄辛苦性温,归肺、膀胱经,善开腠发汗,祛在表之风寒;宣肺平喘,开闭郁之肺气,故用为君药。因本方证属卫郁营滞,单用麻黄发汗,只能解卫气之闭郁,所以用透营达卫的桂枝为 臣药,解肌发表,温通经脉,既助麻黄解表,使发汗之力倍增;又畅行营阴,使疼痛之症得解。

(完整版)方剂学完整整理

方剂:是在辩证审因确定治法之后,选择合适的药物,酌定用量,按照组方基本结构的要求,妥善配伍而成。 方剂学:研究和阐明治法与方剂的理论及其临床应用的一门学科,是中医学的主要基础学科之一。 先秦时期复方的产生和发展 《五十二病方》:记载五十二种病的症状与治疗方剂(外科、皮肤科为主)、283首方,用药242种、记载丸、汤、饮、散等内服剂型,敷、浴、蒸、熨等外用剂型。标志方剂临床应用已初具规模。 两汉时期方剂学的形成和奠基 《黄帝内经》载方13首、剂型较丰富:汤、饮、膏、丸、丹、酒、醴、提出方剂分类:“七方”说、提出治则:“实则泻之,虚则补之”、提出制方理论:“主病之谓君,佐君之为臣,应臣之为使。” 两汉时期方剂学的形成和奠基 《伤寒杂病论》(方书之祖):辨证论治,方中寓法,融理、法、方、药于一体。“观其脉证,知犯何逆,随证治之”;配伍严密,药变方殊载方323首,使用药物270多味;剂型丰富,煎服有法;疗效卓著,流传千古。 魏晋南北朝时期注重实用,略于理论 《肘后备急方》(简、便、廉、效):单方510首、复方494首;多用于治疗突发急症;论述简要,载录之药方“皆已试而后录。 隋唐时期大部头方书的出现 《千金方》--《备急千金要方》《千金翼方》(孙思邈):载方7500多首;病症类方,首列妇儿;专辑“食治”卷;收录保健、美容方。 《外台秘要》:载方6800多首;保存许多散失方;按科、病分类方剂。 宋(金)元时期方剂学的全面发展 1.官修方书:《太平惠民和剂局方》--第一部由政府编制的成药典 载方确有效验而实用;详列主治、组成外,尚详述药物的炮制和制剂;用药辛温香燥 2.专科方书问世:《小儿药证直诀》(钱乙),最早的儿科专科方书 3.方论专着产生:《伤寒明理论》(成无已)--第一部专门用君臣佐使理论剖析方剂的专著金元四大家:刘完素善用寒凉,为寒凉派,著《宣明论方》;张从正主张攻下,为攻下派,著《濡门事亲》;李东垣专补脾胃,为补土派,著《脾胃论》;朱震亨力倡滋阴,为滋阴派,著《丹溪心法》 明清时期方药共荣、由博返约 1.载方之巨,历史之最:《普济方》载方61739首--我国现存最大的一部方书 2.方论专着,层出不穷:《医方考》、《医方集解》 3.专病专方,病证结合 《医林改错》(王清任)--主要针对瘀血病证 《温病条辨》(吴瑭)--针对温热病证 4、方剂分类,已具模型(1)功效分类方剂《医方集解》 (2)治法分类方剂《景岳全书》(张景岳) 《医学心悟》(程钟龄) 近现代时期继承整理与现代化研究 1、大量古代方书之校刊出版 2、方剂工具书的大量涌现以《中医方剂大辞典》为杰出代表 3、教材建设的不断更新 4、实验方剂学的雏形出现 5、中药新药的研究和生产 治法,是在辨清证候,审明病因、病机之后,有针对性地采取的治疗法则。 治疗大法:针对某一类证候(病机)共性所确立的治法。

方剂学总结

方剂学总结 第一章解表剂 一、辛温解表剂 麻黄汤《伤寒论》:麻子炒杏仁。/干妈贵姓?甘麻桂杏(甘草、麻黄、桂枝、杏仁)桂枝汤《伤寒论》:大芍炒姜汁。(桂枝、芍药、炙甘草、生姜、大枣)桂芍草姜枣 九味羌活汤(《此事难知》引张元素方):秦皇尝百草,细心防枪刺穿胸。(羌活、防风、苍术、细辛、川芎、白芷、生地、黄芩、甘草) 小青龙汤《伤寒论》:麻子将要甘心下跪。/少将为嘛甘心下跪?(麻黄、芍药、细辛、干姜、炙甘草、桂枝、半夏、五味子芍姜味麻甘辛夏桂) 加味香苏散《医学心悟》:臣子穿芳草,福将慢戒酒。 止嗽散《医学心悟》:百草园前臣敬接。 二、辛凉解表剂 桑菊饮《温病条辨》:荷叶杏花,草根更俏。/荷花根,巧接杏桑果 银翘散《温病条辨》:猪吃金,牛喝银,草根更俏。 葱豉桔梗汤《通俗伤寒论》:猪吃草帘脖子更白。 升麻葛根汤《闫氏小儿方论》:麻哥要草。 竹叶柳蒡汤《先醒斋医学广笔记》:母牛早餐河东柳叶,哥姐馋。 柴葛解肌汤《伤寒六书》:钦差高举枪,白要姜枣草根。 麻黄杏仁甘草石膏汤《伤寒论》:干妈姓石。 三、扶正解表剂 败毒散《小儿药证直诀》:独身生活更幸福,何止钱财少。/活熊身伏草埂,二虎只可强攻。 再造散《伤寒六书》:早起穿少干活,缝织人生幸福。 葱白七味饮《外台秘要》:麦地将割,白吃白睡。 加减葳蕤汤《通俗伤寒论》:为何猪吃红草更白。 第二章泻下剂 一、寒下剂 大承气汤《伤寒论》:小黄识谱。/皇后只是笑。 大黄牡丹汤《金匮要略》:二人笑大肚。

大陷胸汤《伤寒论》:大陷胸汤谁大笑。 二、温下剂 大黄附子汤《金匮要略》:皇子细心。 温脾汤《备急千金要方》:黄夫人炒姜。/为姜大人附子干杯。 三物备急丸《金匮要略》:三物备急黄豆浆。 三、润下剂 麻子仁丸《伤寒论》:布什妈要大白杏。/二人要小承气。 济川煎《景岳全书》:智者骑马,从容西归。 四、逐水剂 十枣汤《伤寒论》:甘愿起早。/达古愿找谁。 舟车丸《景岳全书》:请陈将军轻骑花牛,干香槟。 疏凿饮子《济生方》:鞋匠上路吃槟榔,嚼姜皮,拎木桶。 五、攻补兼施 新加黄龙汤《温病条辨》:猿人皇帝卖姜炒小海龟。 增液承气汤《温病条辨》:深冬皇帝忙。 第三章和解剂 一、和解少阳 小柴胡汤《伤寒论》:今夏大人走江湖。/生芹菜炒大虾仁。 大柴胡汤《金匮要略》:人炒大实药。:小柴胡汤减人草加大实药。蒿芩清胆汤《重订通俗伤寒论》:皇陵青竹,半壁植皮。 柴胡达原饮《重订通俗伤寒论》:金桔果皮厚,湖滨织草根。 二、调和肝脾剂 四逆散《伤寒论》:柴草制药。/四逆菜籽是草药。 逍遥散《和剂局方》:龄少才当干,逍遥逐江河。 痛泻要方《景岳全书》:猪皮少缝。/臣痛泻烧住房。 三、调和肠胃 半夏泻心汤《伤寒论》:江大人今夏添草帘。/青莲婶炒枣拌姜。 第四章清热剂

《药理学》总结(表格版)

药理学总结 第一章绪论 药理学是研究药物与机体相互作用及作用规律的学科,既研究药物对机体的作用及作用机制,即药物效应动力学,也研究药物在机体的影响下所发生的变化及其规律,即药物代谢动力学。 第二章药物代谢动力学 药物分子通过细胞膜的方式有滤过(水溶性扩散)、简单扩散(脂溶性扩散)和载体转运(包括主动转运和易化扩散)。绝大多数药物是通过简单扩散的方式通过生物膜。 药物通过细胞膜的速度与可利用的膜面积大小有关。膜表面大的器官,如肺、小肠,药物通过其细胞膜脂层的速度远比膜表面小的器官(如胃)快。 药物的体内过程:吸收、分布、代谢、排泄;统称为ADME系统。 吸收:药物自用药部位进入血液循环的过程称为吸收。药物只有经吸收后才能发挥全身作用。 (一)口服大多数药物在胃肠道内是以简单扩散方式被吸收的。 首过消除:从胃肠道吸收入门静脉系统的药物在到达全身血循环前必先通过肝脏,如果肝脏对其代谢能力很强,或由胆汁排泄的量大,则使进入全身血循环内的有效药物量明显减少,这种作用称为首过消除。 (二)吸入(三)局部用药(四)舌下给药(五)注射给药 分布:药物一旦被吸收进入血循环内,便可能分布到机体的各个部位和组织。药物吸收后从血循环到达机体各个部位和组织的过程称为分布。大多数药物在血浆中均可与血浆蛋白不同程度地结合而形成结合型药物,它与未结合的游离型药物同时存在于血液中,并以一定百分数的结合率而达到平衡。 代谢:体内各种组织对药物的消除,肝是最主要的药物代谢器官 排泄:肾是最重要的排泄器官 一级消除动力学:是体内药物在单位时间内消除的药物百分率不变,也就是单位时间内消除的药物量与血浆药物浓度成正比,血浆药物浓度高,单位时间内消除的药物多,血浆药物浓度降低时,单位时间内消除的药物也相应降低。 零级消除动力学:是药物在体内以恒定的速率消除,即不论血浆药物浓度高低,单位时间内消除的药物量不变。 药物消除半衰期( t1/2):是血浆药物浓度下降一半所需要的时间。其长短可反映体内药物消除速度 半衰期恒定;一次给药5个半衰期消除完毕;多次给药5个半衰期达到稳态。 当血浆和组织内药物分布达到平衡后,体内药物按此时的血浆药物浓度在体内分布时所需体液容积称表观分布容积 经任何给药途径给予一定剂量的药物后到达全身血循环内药物的百分率称生物利用度 第三章药物效应动力学 凡与用药目的无关,并为病人带来不适或痛苦的反应统称为药物不良反应 不良反应: 副反应:由于选择性低,药理效应涉及多个器官,当某一效应用做治疗目的时,其他效应就成为副反应(通常也称副作用)。例如,阿托品用于解除胃肠痉挛时,可引起口干、心悸、便秘等副反应。副反应是在治疗剂量下发生的,是药物本身固有的作用,多数较轻微并可以预料。 毒性反应:毒性反应是指在剂量过大或药物在体内蓄积过多时发生的危害性反应,一般比较严重。毒性反应一般是可以预知的,应该避免发生。急性毒性多损害循环、呼吸及神经系统功能,慢性毒性多损害肝、肾、骨髓、内分泌等功能。致癌、致畸胎和致突变反应也属于慢性毒性范畴。 后遗效应:是指停药后血药浓度已降至阈浓度以下时残存的药理效应。 停药反应:是指突然停药后原有疾病加剧,又称回跃反应。 变态反应:非肽类药物作为半抗原与机体蛋白结合为抗原后,经过接触10天左右的敏感化过程而发生的反应,也称过敏反应。 特异质反应:这是一类先天遗传异常所致的反应,但与药物固有的药理作用基本一致,反应严重程度与剂量成比例,药理性拮抗药救治可能有效。这种反应不是免疫反应,故不需预先敏化过程。 药理效应与剂量在一定范围内成比例,这就是剂量-效应关系,简称量-效关系 药理效应按性质可以分为量反应和质反应两种情况。效应的强弱呈连续增减的变化,可用具体数量或最大反应的百分率表示者称为量反应。从量反应的量效曲线可以看出下列几个特定位点: 最小有效量或最低有效浓度:即刚能引起效应的最小药量或最小药物浓度,亦称阈剂量或阈浓度。 最大效应(E max):随着剂量或浓度的增加,效应也增加,当效应增加到一定程度后,若继续增加药物浓度或剂量而其效应不再继续增强,这一药理效应的极限称为最大效应,也称效能。 半最大效应浓度(EC50):是指能引起50%最大效应的浓度。 效价强度:是指能引起等效反应(一般采用50%效应量)的相对浓度或剂量,其值越小则强度越大。药物的最大效应与效价强度含意完全不同,二者并不平行。 如果药理效应不是随着药物剂量或浓度的增减呈连续性量的变化,而表现为反应性质的变化,则称为质反应。质反应以阳性或阴性、全或无的方式表现,如死亡与生存、惊厥与不惊厥等,其研究对象为一个群体。从质反应的量效曲线可以看出下列特定位点: 半数有效量(ED50):即能引起50%的实验动物出现阳性反应时的药物剂量;如效应为死亡,则称为半数致死量(LD50)。治疗指数:药物的LD50/ED50的比值,用以表示药物的安全性。 药物安全性评价指标:治疗指数大的药物相对较治疗指数小的药物安全。但以治疗指数来评价药物的安全性,并不完全可靠。因为有效剂量与其致死剂量之间有重叠。为此,有人用1%致死量(LD1)与99%有效量(ED99)的比值或5%致死量(LD5)与95%有效量(ED50)之间的距离来衡量药物的安全性。 根据药物与受体结合后所产生效应的不同,习惯上将作用于受体的药物分为激动药、部分激动药和拮抗药(阻断药)3类。 激动药:为既有亲和力又有内在活性的药物,它们能与受体结合并激动受体而产生效应。依其内在活性大小又可分为完全激动药和部分激动药。前者具有较强亲和力和较强内在活性(a=1);后者有较强亲和力,但内在活性不强(a<1),与激动药并用还可拮抗激动药的部分效应。 拮抗药:能与受体结合,具有较强亲和力而无内在活性(a=0)的药物。根据拮抗药与受体结合是否具有可逆性而将其分为竞争性拮抗药和非竞争性拮抗药。竞争性拮抗药能与激动药竞争相同受体,其结合是可逆的。通过增加激动药的剂量与拮抗药竞争结合部位,可使量效曲线平行右移,但最大效能不变。非竞争性拮抗药与激动药并用时,可使亲和力与活性均降低,即不仅使激动药的量效曲线右移,而且也降低其最大效能。与受体结合非常牢固,产生不可逆结合的药物也能产生类似效应。

中医综合方剂学分类总结

方剂分类总结 几本具有代表的著作 《五十二病方》:现存最早记载方剂的医书 《内经》:最早记载治法及组成原则的医书 《伤寒杂病论》:“方书之祖”集理,法,方药于一体的医书 《太平惠民和剂局方》:第一部由政府编制而成的药典,第一部中成药典 《普济方》:载方最多的古代医书 《伤寒明理论。药方论》:第一部剖析组方原则之书 《医学心悟》:首先归纳“八法”之书 所治病证的病机 治咳嗽——杏苏散(风寒燥邪犯肺,肺失宣降) 麻黄汤(风寒束表,肺气不宣) 清燥救肺汤(燥热伤肺,气阴两伤,肺失宣降) 治咳喘(喘)-----小青龙汤(风寒束表,水饮内停) 苏子降气汤(痰涎雍盛,肾气不足,肺失宣降) 定喘汤(风寒外束,痰热内蕴,肺失宣降) 麻黄汤(风寒束表,肺气不宣) 麻杏甘石汤(风热袭肺,或风寒郁而化热,热壅于肺,肺失宣降)治泄泻------参苓白术散(脾胃气虚,湿浊阻滞) 藿香正气丸(风寒束表,湿阻中焦) 四神丸(肾阳虚衰,不温脾土) 真人养脏汤(脾肾虚寒,固摄无权) 理中丸(中焦虚寒,升降失常) 补中益中汤(脾胃气虚,中气下陷,气虚发热) 治痢疾——白头翁汤(热毒壅滞肠中,深陷血分) 芍药汤(湿热疫毒下注大肠,壅滞气机,气血不和) 治呕逆——温胆汤(胆胃不和,痰热内扰) 吴茱萸汤(胃中虚寒,浊阴上逆) 旋覆代赭汤(胃气虚弱,痰浊内阻,气机上逆) 橘皮竹茹汤(胃虚有热,气机上逆) 治月经不调——温经汤(冲任虚寒,瘀血内阻,阴血不足) 归脾汤(思虑过度,劳伤心脾,气血两虚) 四物汤(营血虚滞,血行不畅) 治月经不调——逍遥散(肝气郁结,血虚脾弱) 治便秘——麻子仁丸(肠胃燥热,脾津不足) 黄龙汤(热结阳明,气血不足) 增液承气汤(热结阴亏,无水舟停) 大承气汤(实热积滞壅结肠胃;热盛津伤) 济川煎(肾虚精亏,肠燥便秘) 治“四逆”——四逆散(肝脾不和,阳气内郁) 四逆汤(阴寒内盛,阳气衰微)

《药理学》常考大题及答案整理(1)

第二章第三章:药效学和药动学 基本上不出大题,但是喜欢出选择题,所以还是要理解一些关键性的概念(比如药效学里头的神马效能,效价强度,治疗指数,激动药和拮抗药啊,药动学里头的ADME过程中的一些关键概念等)(还有就是药动学那里的一些公式可以不用理会,考试不考计算)。 总论部分兰姐会讲得比较细,只要大家把她讲的内容掌握就差不多了。 以前考过的大题有: 1效价强度与效能在临床用药上有什么意义? (1)效价强度是达到一定效应(通常采用50%全效应)所需剂量,所需剂量越小作用越强,它反映药物对受体的亲和力。其意义是效价强度越大时临床用量越小。 (2)效能是药物的最大效应,它反映药物的内在活性,其意义一是表明药物在达到一定剂量时可达到的最大效应,如再增加剂量,效应不会增加;二是效能大的药物能在效能小的药物无效时仍可起效。 2什么是非竞争性拮抗药? 非竞争性拮抗药是指拮抗药与受体结合是相对不可逆的,它能引起受体够性的改变,从而干扰激动药与受体的正常结合,同时激动药不能竞争性对抗这种干扰,即使增大激动药的剂量也不能使量效曲线的最大作用强度达到原有水平。随着此类拮抗药剂量的增加,激动药量效曲线逐渐下降。 3 肝药酶活化剂对合用药物的作用和浓度的影响? 第六章到十一章:传出神经系统药 一般会出简答题,但不会出论述题。 从第七章到十一章的内容都比较重要,但是从历年大题来看以β受体阻断药考得最多,其次是阿托品。总结性表格可以参照博济资料(中山医那边的人写的)或者是兰姐的PPT(貌似更好),但是建议在认真看完课本的基础上再去记忆表格,否则效果不佳。 以前考过的大题有: 1普萘洛尔的药理作用,临床用途和不良反应 药理作用:心血管:阻断心肌β1受体,产生负性肌力、负性节律和负性传导,心输出量、耗氧量降低。阻断外周血管β2受体,引起血管收缩和外周阻力增强,但是由于外周血流量减少,长期用药的综合效应还是降低血压。 支气管:阻断β2受体,支气管平滑肌收缩,增加呼吸道阻力,可加重或诱发支气管哮喘的发作。 代谢分泌:抑制脂肪和糖原的分解,出现低血糖。 减少肾血流,增加钠潴留,需要与利尿药联用。 临床应用:心绞痛、心肌梗死、心律失常:减少心肌耗氧量。对室上性心律失常有效,对室性心律失常无效。 高血压:减少心排血量。 青光眼、偏头痛:收缩眼部、脑部血管,减少房水生成,降低压力。 甲亢:控制其心律失常。 不良反应:反跳现象:长期使用时突然停药可引起病情恶化,如高血压病人血压骤升,心绞痛患者频繁发作。 心脏抑制和外周血管痉挛:心功能不全、心动过缓、传导阻滞和外周血管痉挛性疾病禁用。 支气管收缩:加重或诱发支气管哮喘。 代谢紊乱:出现低血糖。 注意事项:药物敏感个体差异大,从小剂量开始,不能突然停药。 2普萘洛尔对心脏有哪些作用,可用于哪些心血管疾病的治疗 3请叙述阿托品的药理作用和临床应用。 药理作用:心脏:兴奋,正性肌力,正性频率,正性传导。 平滑肌:血管平滑肌舒张,皮肤潮红。

方剂学总结

方剂学总结 一、主治病证选方剂二陈汤—湿痰咳嗽 香薷散—阴暑贝母瓜蒌散—燥痰咳嗽 六一散—暑湿保和丸一食积 大黄牡丹汤—肠痈初起乌梅丸—蛔厥 麻子仁丸(脾约丸)—脾约证鳖甲煎丸—疟母 禹功散—阳水仙方活命饮—痈疡肿毒初起(阳证)普济消毒饮—大头瘟阳和汤—阴疽 苇茎汤—肺痈四妙勇安汤—脱疽 黄芪桂枝五物汤—血痹痈疡:肺痈—苇茎汤 阳和汤—阴疽肠痈—大黄牡丹汤 痛泻要方—痛泻 小蓟饮子—下焦瘀热白头翁汤—热毒痢疾 八正散—湿热下注——血淋、尿血小柴胡汤—少阳证 消风散—风疹、湿疹大承气汤—阳明腑实证 玉真散—破伤风大柴胡汤—少阳阳明合病 外燥凉燥—杏苏散四逆汤—少阴(阳需阴寒) 温燥-轻—桑杏汤麻黄汤—外感风寒表实证 温燥-重—清燥救肺汤十枣汤—悬饮 葛根黄芩黄连汤—协热下利黄土汤—阳虚便血 养阴清肺汤—白喉甘麦大枣汤—脏燥 茵陈蒿汤—湿热黄疸四神丸—五更泄泻(肾泄) 半夏厚朴汤—梅核气芍药汤—湿热痢疾 湿温初起湿重于热—三仁汤(邪在气分橘核丸—痫 湿热并重—甘露消毒丹桃核承气汤—下焦蓄血 清气化痰丸—痰热互结五苓散—蓄水证 防己黄芪汤—风水或风湿槐花散—肠风脏毒下血 五皮散—皮水桃花汤—虚寒痢 金铃子散—肝郁化火诸痛的代表方天台乌药散—小肠疝气 加味乌药汤—痛经麦门冬汤—肺痿 玉液汤—消渴琼玉汤—肺痨 中风后遗症—补阳还五汤、镇肝熄风汤、地黄饮子(喑痱) 2、主治病证不只一个 吴茱萸汤—虚寒呕吐,厥阴头痛,少阴吐利 炙甘草汤—脉结代,心动悸(虚劳肺痿) 牡蛎散—自汗,盗汗玉屏风散—自汗 小柴胡汤—少阳证,妇人热入血室 黄龙汤—热结旁流,气血两虚 3、由病机来选方 外寒内饮—小青龙汤 外感风寒湿邪,内有蕴热—九味羌活汤 类中风—镇肝熄风汤(肝肾阴亏、肝阳上亢、气血郁热)

方剂学考点精要(全)汇总

方剂学考点精要 总论 方剂简史 现存最早的方书《五十二病方》;方书之祖:张仲景《伤寒杂病论》;现存最早的外科方书《刘涓子鬼遗方》;我国第一部中成药典《太平惠民和剂局方》;金人成无己《伤寒明理论》首开方论之先河;第一部方论专著,吴昆《医方考》;清初汪昂《医方集解》首开综合分类方剂的先例。 方剂与治法 治疗八法:汗、吐、下、和、温、清、消、补(清.程钟龄《医学心悟》)方剂与治法的关系:方从法出,法随证立。 方剂分类 七方:大、小、缓、急、奇、偶、复(重) 十剂:宣、通、补、泻、轻、重、滑、涩、燥、湿(唐.陈藏器) 八阵:补、和、攻、散、寒、热、固、因(明.张景岳《景岳全书》) 方剂组成: 君药:主治主病或主证。 臣药:①助君药治主病或主证;②主治重要兼病或兼证。 佐药:①佐助药,助君、臣药,主治次要兼证;②佐制药,消除或减弱君、 臣药的毒性或峻烈之性;③反佐药,严重的寒证或热证,为防止药病格拒,配用 与方中大多数药物的药性相反的药物。即内经所谓“甚者从之”。 使药:①引经药,引诸药至特定的脏腑或经络,又名向导药;②调和药,调 和方中诸药。 方剂变化的三种基本形式:药味加减、药量增减、剂型更换 常用剂型: 汤剂:吸收较快,能迅速发挥药效,特别是便于根据病情的变化而随证加减,适用于病证较重或病情不稳定的患者。李东垣“汤者荡也,去大病用之” 丸剂:吸收较慢,药效持久,节省药材,便于携带与服用。李东垣“丸者缓也,舒缓而治之也”,适用于慢性虚弱性疾病。 散剂:制作简便,吸收较快,节省药材,便于服用与携带。李东垣“散者散也,去急病用之” 第一章解表剂 (1)麻黄汤治外感风寒表实证(无汗);桂枝汤治外感风寒表虚证(有汗),又可调和营卫、调和阴阳。 (2)小青龙汤治外寒里饮证;麻杏石甘汤治外寒里热之咳喘证。 (3)九味羌活汤治外感风寒湿兼内有蕴热证,体现“分经论治”思想。 (4)止嗽散治风邪犯肺证,用药“温润和平,不寒不热”。 (5)辛凉平剂银翘散,辛凉轻剂桑菊饮;银翘散用鲜苇根汤煎,香气大出即 取服,体现“治上焦如羽,非轻不举”。 (6)麻黄附子细辛汤治阳虚感寒证,也可治感寒所致的暴喑、暴盲、暴聋等。

(完整版)方剂学考试重点归纳

方剂学讲稿 绪言 1、什么是方剂? 方----治疗方法;剂----剂型、剂量。 通过辨证,决定治法,选用药材,按照一定的组方原则配伍组合,拟定每一药的用量制成一定的剂型,就是方剂。也称处方或汤头。 2、什么是方剂学? 方剂学是研究并阐明治法和方剂的理论及其运用的一门学科。是中医学的主要基础学科之一。 第一章方剂学发展简史 方剂学是中医药学的一个重要组成部分,她具有悠久而长远的历史,其发展轨迹可追溯到2000多年前。学习和了解方剂学的发展过程,对于中医药专业的学生或有志于从事中医研究及临床的工作者有着十分重要的意义。 《五十二病方》,是我国现存的最古老的一部方书,在这本据推断至少是公元前三世纪末秦汉之际的抄本。 明代的《普济方》,是我国历史上最大的方剂巨著。 第二章方剂与治法 第一节治法概述 治法,是在辨清证候,审明病因、病机之后,有针对性地采取的治疗法则。 第二节方剂与治法的关系 方剂组成后,它的功用、主治必须而且一定是与治法相一致的。概括起来说,治法是组方的依据,方剂是治法的体现,即“方从法出”,“法随证立”,“方即是法”。 第二节常用治法 清代程钟龄将诸多治法概括为“八法”,他在《医学心语》中说:“论病之原,以内伤外感四字括之。论病之情,则以寒热虚实表里阴阳八字统之。而论治病之方,则又以汗和下消吐清温补八法尽之”。 1、汗法2.吐法3.下法4.和法5、清法6.温法7.消法8.补法 第三章方剂的分类 清·汪昂著《医方集解》开创了新的功能分类法。

第四章方剂的组成与变化 第一节方剂的配伍目的 1,增强药力2.产生协同作用3.控制多功用单味中药的发挥方向 4.扩大治疗范围,适应复杂病情5.控制药物的毒副作用 第二节方剂的基本结构 方剂的基本结构最早见于《黄帝内经》,在《素问-至真要大论》里说:“主病之谓君,佐君之谓臣,应臣之谓使”。这里的君、臣、佐、使说的就是方剂的基本结构。 因此方剂的基本结构就是指方剂是由君、臣、佐、使这四类具有不同作用的药物配伍组合而成。 君、臣、佐、使的具体涵义及运用特点: 一、君药:是针对主病或主证起主要治疗作用的药物。 君药为一方的核心,其药力居方中之首,一般用量偏大。在每一个方剂中君药是必不可少的,但一般只用一味,病情复杂也可用至二味。若用多则使药力分散,并且相互牵制而影响疗效。如治疗肝肾阴虚证的六味地黄丸,以熟地为君,用至八钱,滋阴补肾,填精益髓。 二、臣药:有二种意义: 1、辅助君药加强治疗主病或主证。 2、针对重要的兼病或兼证起主要治疗作用的药物。 三、佐药:有三种意义: 1、是佐助药:有二方面意义: (1)用于协助君、臣二药加强治疗主病或主证。 (2)直接用于治疗次要的兼病或兼证。 佐药的药力小于臣药,一般用量较少,但用数可多于臣药。 2、是佐制药:用于消除或缓解君、臣二药的毒性与烈性。 3、是反佐药:根据病情的需要,用与君药性味相反而又能在治疗中起相成作用的药物。 四、使药:有二种意义: 1、引经药:能把方剂中的诸药引向病所,而发挥专项治疗作用。 2、调和药:是具有调和诸药的作用。 第三节方剂的变化形式 1、药味增减变化 2.药量增减变化 3.剂型更换变化 第五章剂型 1、汤剂汤剂是中医最广泛使用的一种剂型。特点是吸收快,易发挥疗效,且便于加减使用。特点是吸收快,易发挥疗效,且便于加减使用。 2、丸剂丸剂内服吸收缓慢,药力持久,服用、携带方便,一般适于慢性、虚弱性疾病。 3、散(粉)剂散(粉)剂制作简便,便于携带,节约药物,其吸收亦较快。 第六章方剂的服法

药理学总结表格整理

第六章胆碱受体激动药 M胆碱受体激动药: --烟碱(兴奋N M 胆碱受体) 第七章抗胆碱酯酶药和胆碱酯酶( AChE )复活药 2. 毒扁豆碱:毒扁豆碱作用与新斯的明相似,但无法直接激动受体作用。眼内局部应用时,其作用类似于毛果芸香碱,但较强而持久,表现为瞳孔缩小,眼内压下降。治疗青光眼。调节痉挛。 3. 安贝氯铵:主要用于重症肌无力治疗。 4. 地美溴按:主要用于青光眼治疗。

:1.碘解磷定;2.氯解磷定(减轻N样症状)。 第八章胆碱受体阻断药(Ⅰ)

2. 东莨菪碱:治疗剂量时即可引起中枢神经系统抑制,主用于麻醉前用药。 3. 山莨菪碱:中枢兴奋作用弱。对血管平滑肌和内脏平滑肌的解痉作用选择性较高。主要用于感染性休克,也可用于内脏绞痛。 第十章肾上腺素受体激动药 2. 间羟胺:收缩血管、升高血压,升压作用比 NA 弱、缓慢而持久。可静滴也可肌内注射,临床作为去甲肾上腺素代用品。 a 、β肾上腺素受体激动药

β肾上腺素受体激动药 主要激动β1 受体,用于治疗心肌梗死并发心力衰竭。 第十一章肾上腺素受体阻断药 a 肾上腺素受体阻断药 短效类:酚妥拉明/妥拉唑林 1.非选择性a受体阻断药长效药:酚苄明 分类 2.选择性a1受体阻断药:哌唑嗪 3.选择性a2受体阻断药:育亨宾 哌唑嗪---可用于各种程度的高血压治疗,但对轻、中度疗效明确。主要不良反应为首剂现象(低血压)。

β肾上腺素受体阻断药: 拉贝洛尔 药理作用和临床用途:1.镇静催眠(较少用于镇静催眠,因其安全性小于苯二氮卓类,较易发生依赖性);2.抗惊厥;3.麻醉。过量中毒可致死。 三.非苯二氮卓类: 1.水合氯醛:口服吸收迅速,不缩短快动眼睡眠时间,大剂量有抗惊厥作用。