常规气象资料-铜梁

1.1.1 气象分析

铜梁县除东南部属川东平行岭谷外,大部分地区属低山丘陵,中部区域(县城附近)为平坝、中低丘陵区,地势开阔平坦。

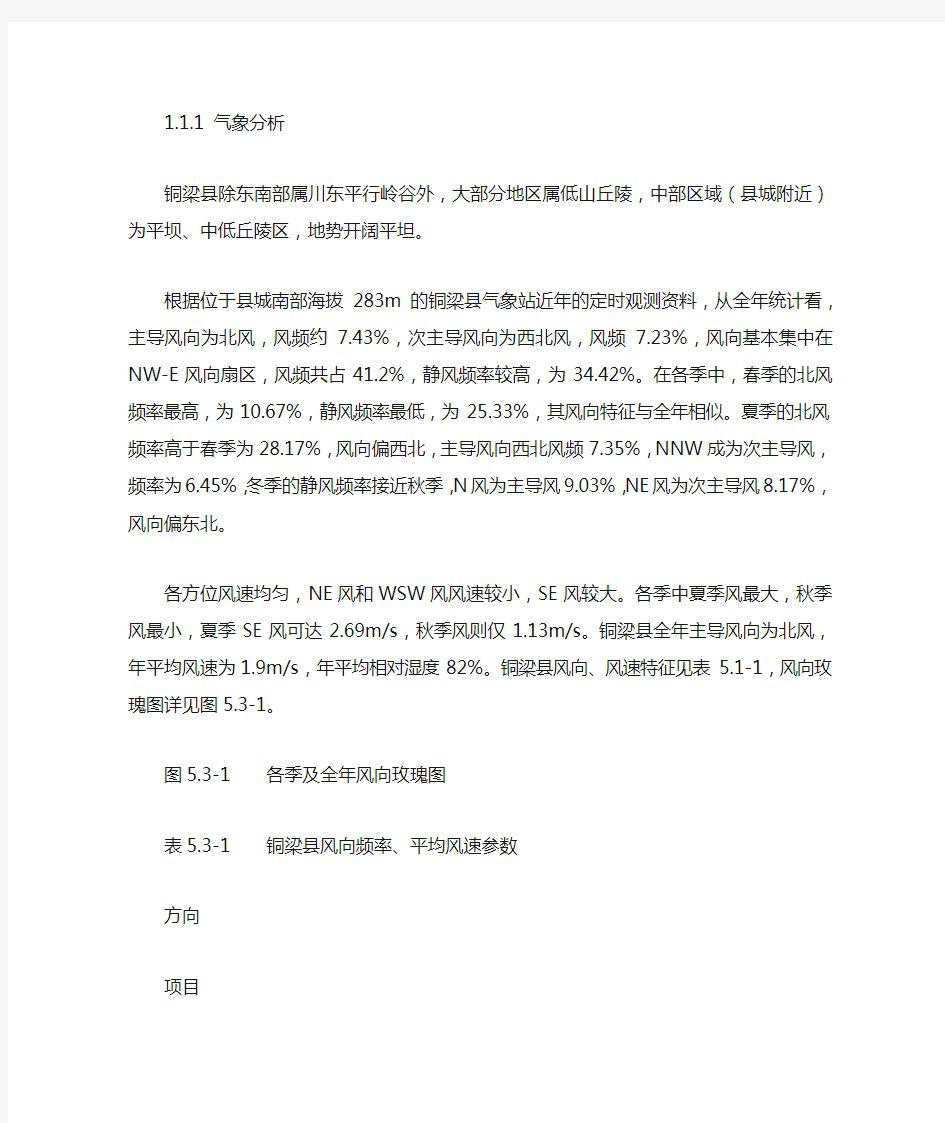

根据位于县城南部海拔283m的铜梁县气象站近年的定时观测资料,从全年统计看,主导风向为北风,风频约7.43%,次主导风向为西北风,风频7.23%,风向基本集中在NW-E 风向扇区,风频共占41.2%,静风频率较高,为34.42%。在各季中,春季的北风频率最高,为10.67%,静风频率最低,为25.33%,其风向特征与全年相似。夏季的北风频率高于春季为28.17%,风向偏西北,主导风向西北风频7.35%,NNW成为次主导风,频率为6.45%,冬季的静风频率接近秋季,N风为主导风9.03%,NE风为次主导风8.17%,风向偏东北。

各方位风速均匀,NE风和WSW风风速较小,SE风较大。各季中夏季风最大,秋季风最小,夏季SE风可达2.69m/s,秋季风则仅1.13m/s。铜梁县全年主导风向为北风,年平均风速为1.9m/s,年平均相对湿度82%。铜梁县风向、风速特征见表5.1-1,风向玫瑰图详见图5.3-1。

图5.3-1 各季及全年风向玫瑰图

表5.3-1 铜梁县风向频率、平均风速参数

方向

项目

N

NNE

NE

ENE

E

ESE

SE

SSE

S

SSW

SW

W

WNW

NW

NNW

C

春

风向频率% 10.67

7.33

5.11

6.00

7.56

3.87

5.33

1.56

2.00

2.44

4.22

0.67

2.44

2.44

8.22

4.89

25.33

平均风速m/s 2.15

1.94

1.48

1.74

1.85

1.82

2.08

1.14

1.89

2.46

1.95

1.33

1.82

2.00

1.92

2.59

风向频率% 4.52

2.37

6.02

6.24

4.52

4.52

6.88

3.87

2.80

4.52

4.09

2.15

2.15

3.01

7.53

6.67

28.17

平均风速m/s 2.14

1.36

1.54

1.66

2.05

2.19

2.69

2.33

2.46

1.76

2.05

1.40

2.30

1.85

2.49

2.55

秋

风向频率% 5.59

3.23

3.87

3.66

1.94

2.80

1.94

2.32

1.94

4.30

1.51

3.01

1.72

8.82

6.45

42.15

平均风速m/s 1.81

1.47

1.33

1.41

1.89

1.57

1.69

1.56

1.13

1.89

1.80

1.71

1.71

1.25

1.63

1.67

冬

风向频率% 9.03

6.02

8.17

3.44

6.45

2.58

3.23

0.86

1.08

3.01

1.08

1.72

1.29

4.73

4.09

41.72

平均风速m/s 1.69

1.39

1.40

1.90

1.67

2.08

2.33

2.50

1.20

1.79

1.71

1.20

1.50

1.33

1.68

1.60

年

风向频率% 7.43

4.72

5.80

4.82

5.58

3.20

4.55

2.06

2.28

2.98

3.52

1.36

2.33

2.11

7.32

5.53

平均风速m/s

1.9

1.6

1.4

1.6

1.8

1.9

2.0

1.9

1.7

1.9

1.9

1.4

1.8

1.6

1.9

2.1

3

中煤科工集团重庆设计研究院

历史地面气象资料一体化业务试运行分析评估总结报告

黄山市实时-历史地面气象资料一体化 业务试运行分析评估总结报告 实时-历史地面气象资料一体化工作是今年中国气象局基础气象资料发展与改革专项工作主要任务之一。按照中国气象局《预报与网络司关于开展实时-历史地面气象资料一体化业务试运行工作的通知》(气预函〔2014〕20号)、《中国气象局实时-历史地面气象资料一体化业务试运行实施方案》、《安徽省实时-历史地面气象资料一体化业务试运行实施方案》要求,我局于4月底开始部署实时-历史地面气象资料一体化试运行业务,实现实时和历史地面气象资料一体化处理与管理,满足现代气象业务对气象资料在完整性、时效性、一致性和高质量方面的要求。现将全市各台站试运行业务工作总结分析评估如下: 一、组织领导 按照《安徽省实时-历史地面气象资料一体化业务试运行实施方案》要求,为了顺利开展实时-历史地面气象资料一体化试运行工作,要求各台站指定专人负责,并组织台站业务人员多次参加培训。 二、准备工作 1、组织做好业务流程制定 制定了《黄山市实时-历史地面气象资料一体化业务试运行实施方案》。 2、组织做好系统软硬件部署 安排好业务用计算机,安装MDOS软件,设置台站业务人员信息等。 3、组织做好人员培训 组织各台站业务人员参加了4月29日、5月5日、5月14日、5月15日中国局及省局举办的动员会、实时-历史地面气象资料一体化业务培训,并要求各台站组织全站业务人员再培训。 三、业务切换实施 切换

5月19日20时前完成长Z文件、日照文件、日数据文件的上传情况测试; 5月19日20时10分前完成长Z文件、日照文件、日数据文件的上传。 2.切换结果检查 5月19日21时前,检查原始观测数据上传、MDOS消息的接收等情况。 四、业务试运行评估工作 按照省局培训的有关规定要求,每天08、20时及接收到手机短信后登陆MDOS 检查数据上传情况,若有疑误、错误、缺测数据信息及时确认和反馈;元数据信息及时录入,实时-历史地面气象资料一体化业务试运行正常开展。 在实时-历史地面气象资料一体化业务试运行后,观测数据的可用性大幅提高;由于元数据信息及时录入,减少了台站预审员的工作量。 在实时-历史地面气象资料一体化业务试运行期间,我们也发现一些问题: 1、元数据信息处理的备注纪要信息登记:a、一般备注分类欠规范b、地面部分与辐射部分混在一起。 2、MDOS制作的A文件备注信息丢失内容较多。 3、在试运行期间,出现信息误报现象,特别是夏季局地雷阵雨天气时,经常出现误报情况。 4、MDOS平台对反馈完成后的之前信息不能查看。如果遇到相同情况时,其他观测员不知道如何处理的时候不能借鉴。 5、MDOS平台对反馈完成后的信息不能修改。有时候反馈错误,不能主动修改,必须等待再次反馈。 另:屯溪国家基准气候站由于辐射加去盖软件问题,造成观测员的工作量大幅增加(至今还未解决)。详见附件1:2014年5月17日的软件问题反映。 意见建议:1、整理一个《实时-历史地面气象资料一体化业务运行技术规定》下发;2、备注纪要信息登记按《地面气象观测数据文件和记录簿表格式》要求分类,地面部分与辐射部分分开。

02.气象资料业务系统(MDOS2.1)用户操作手册

气象资料业务系统(MDOS2.1)用户操作手册 技术组 2018年03月

目录 1 概述 (5) 1.1开发背景 (5) 1.2功能简介 (6) 1.3平台组成 (7) 1.4平台使用环境 (8) 1.5平台基本操作 (8) 1.6数据处理流程 (10) 2 数据接收与上传监控 (13) 2.1功能简介 (13) 2.2监控概况 (13) 2.3国家站监控情况 (17) 2.4区域站监控情况 (18) 2.5辐射站监控情况 (18) 2.6酸雨站监控情况 (19) 2.7土壤水分站监控情况 (19) 2.8高空站监控情况 (20) 2.9快速质控异常文件信息显示 (20) 3 质控信息处理 (22) 3.1功能简介 (22) 3.2省级处理与查询反馈 (23) 3.3统计值质控信息处理 (50) 3.4台站处理与反馈 (51) 3.5系统性偏差检测 (55) 3.6台站更正数据文件人工干预 (59) 3.7黑名单管理 (62) 3.8观测项不一致 (68) 4 数据质量分析与处理 (73) 4.1功能简介 (73) 4.2数据流转痕迹显示 (73) 4.3观测数据人工质控 (74) 5 快捷通道 (75) 5.1功能简介 (75) 5.2日清 (76) 5.3月清 (79) 5.4数据空间分析 (88) 5.5综合一致性分析 (90) 5.6探空曲线显示 (94) 5.7任意数据修改 (95) 5.8数据查询与质疑 (98) 5.9支撑表与服务表数据对比 (102) 6 文件制作与数据显示 (106)

6.1功能简介 (106) 6.2文件制作 (106) 6.3观测数据显示 (117) 6.4统计值显示 (119) 7 元数据基本信息 (121) 7.1功能简介 (121) 7.1.1 模块功能 (121) 7.1.2 模块组成 (121) 7.1.3 用户分类 (122) 7.1.4 页面构成 (123) 7.2台站基本信息 (124) 7.2.1 功能简介 (124) 7.2.2 操作说明 (125) 7.3图像、观测记录和规范信息 (139) 7.3.1 功能简介 (139) 7.3.2 操作说明 (139) 7.4台站变动登记 (144) 7.4.1 功能简介 (144) 7.4.2 操作说明 (144) 7.5台站疑误登记 (147) 7.5.1 功能介绍 (147) 7.5.2 操作说明 (147) 7.6年报附加信息 (149) 7.6.1 功能介绍 (149) 7.6.2 操作说明 (149) 7.7附加信息登记 (155) 7.7.1 功能介绍 (155) 7.7.2 操作说明 (155) 7.8文件管理 (159) 7.8.1 功能简介 (159) 7.8.2 操作说明 (160) 7.9元数据消息管理 (162) 7.9.1 功能简介 (162) 7.9.2 操作说明 (162) 7.10变动信息及附加信息处理 (163) 7.10.1 功能简介 (163) 7.10.2 操作说明 (163) 7.11疑误处理 (166) 7.11.1 功能简介 (166) 7.11.2 操作说明 (166) 7.12土壤水分站信息表格导入 (168) 7.12.1 新增功能简介 (168) 7.12.2 操作说明 (168) 7.13高空站沿革文件导入 (171)

中国气象局第4号令《气象资料共享管理办法》

中国气象局第4号令 《气象资料共享管理办法》 第一章 总则 第二章 共享气象资料的提供 第三章 共享气象资料的使用 第四章 罚则 第五章 附则 附件:我国参加地面气候资料国际交换的站点表 (2001年11月27日中国气象局令第4号公布) 第一章 总则 第一条 为了加强气象资料共享,进一步促进气象资料更好地为经济建设、国防建设、社会发展和人民生活服务,依据《中华人民共和国气象法》有关规定,制定本办法。 第二条 各级气象主管机构组织提供气象资料共享,以及用户使用其提供共享的气象资料,应当遵守本办法。 第三条 本办法所称气象资料,是指各级气象主管机构组织

收集并存档的各种气象观(探)测记录,以及由这些记录加工处理而成的各类气象数据集、各种气候统计值和数值分析资料等。 第四条 国务院气象主管机构负责全国气象资料共享工作的管理。地方各级气象主管机构负责本行政区域内气象资料共享工作的管理。 第五条 提供涉密气象资料共享,以及使用、保管共享的涉密气象资料,应当遵守《中华人民共和国保守国家秘密法》和《气象部门保守国家秘密实施细则》等有关规定。 第二章 共享气象资料的提供 第六条 各级气象主管机构负责共享气象资料提供工作的单位,应当通过网络适时、滚动向社会发布下列基本气象资料,供公众无偿下载: (一)我国参加世界气象组织全球通信系统(GTS)交换的地面气象站的定时(4次)观测报告和高空站的定时(2次)观测报告; (二)我国参加地面气候资料国际交换的气象站(附件)的气温、气压、湿度、风、降水、日照等要素的当年的月、年统计值。 第七条 各级气象主管机构负责共享气象资料提供工作的单位,应当免费向从事气象工作的机构、事业单位开展的公益服务、非营利性科研和教育机构从事的非商业性活动提供所需的气象资

气象资料业务系统(MDOS)操作平台业务流程汇总

气象资料业务系统(MDOS 操作平台业务流程一、地面自动站观测资料上传 按业务规定上传国家级测站实时地面气象分钟数据文件、小时数据文件、日数据文件、日照数据文件、 (辐射数据文件。 每日定时观测后, 登录 MDOS 平台查看本站数据完整性, 对缺测时次及时补传。 二、疑误信息处理与反馈 台站配置应值班手机,用于接收台站疑误信息短信;值班手机要保证 24小时开机,手机号码变动应及时向省级管理部门上报。 台站对疑误信息的反馈包括定时反馈、被动反馈和更正数据反馈。 (1定时反馈:在每日定时观测后,登录 MDOS 操作平台,查询本站国家站和区域站未处理疑误信息并反馈。保证疑误数据在下一次定时观测前完成反馈。 A:国家站数据质控信息处理——台站处理与反馈——台站未处理 B:区域站数据质控信息处理——台站处理与反馈——台站未处理 台站级数据处理:处理并反馈省级提交给台站的疑误查询信息。包括 3种处理流程: 流程 1:确认数据无误→处理完成。 流程 2:确认数据错误→修正(给出修改值→处理完成。流程 3:批量数据为缺测→处理完成。 (2被动反馈:收到疑误信息短信和电话后,实时登录 MDOS 操作平台反馈; 接到显性错误短信后, 先核对显性错误数据值, 检查相应观测仪器, 查明可能引起出现错误数据的原因, 并及时进行相关数据处理和观测仪器维护等工作。对省级转交台站

处理的疑误信息, 及时查明原因, 通过 MDOS 操作平台进行数据处理和反馈。台站在 收到疑误信息 12小时之内完成反馈。守班时段应急响应期间, 接收到疑误短信或电话后 1小时内进行反馈。 (3更正数据反馈:对台站本地更正过的数据要及时向省级进行反馈,更正报时效内的数据既可通过“ MDOS 数据查询与质疑”功能主动填报反馈, 也可发送更正报 进行修改;时效外的数据可通过 MDOS 平台的“数据查询与质疑”进行修改。 三、台站变动登记 包括变动信息登记(名称,台站号,级别,观测时间,机构,位置,要素, 仪器,障碍物,守班,其他 ,图像、观测记录和规范。 四、台站附加信息登记 (1备注信息登记,通过选择记录年月,事件类型,填入具体内容后,点击即可完成登记。 (2若该台站同一时间同一事件类型已经有记录内容,选择记录年月,事件类型后,具体内容文本框会显示已经填写登记的内容,用户可以直接修改后提交。 (3一般备注事件,本月天气气候概况,图像、观测记录和规范操作参照纪要信息登记方法。 五、产品下载与保存 A 、 J 文件在 MDOS 平台“功能菜单”中的“产品制作与数据服务”下的“ A 、 J 、 Y 文件管理”模块中下载。 每月 6号前将下载后的 A 、 J 文件上传至 10.79.3.18/xj/zdzh/目录下,上传后的文件如有变更请及时进行更新。

七年级下册历史资料盛唐气象

盛唐气象 玉壶存冰心,朱笔写师魂。——冰心《冰心》 漂市一中钱少锋 盛唐气象在宋元明清时代是一个文学批评的专门术语,指盛唐时期诗歌的总体风貌特征。宋代严羽的《沧浪诗话》等著作最推崇盛唐诗,指出盛唐诗的特征是“既笔力雄壮,又气象浑厚”(《答出继叔临安吴景仙书》),并对此在其诗话中多有阐述。以后明清诗论家承严羽之说,常把雄壮、浑厚二者(有时合称雄浑)作为盛唐诗歌的风貌特征,并称之为盛唐气象。历史才子 雄壮浑厚确是盛唐诗的风貌特征。南朝以至初唐诗风,大抵绮靡柔弱,雕琢词句,缺乏雄浑之气,它被盛唐诗人扬弃了。盛唐以后的中晚唐诗,有的偏于平易柔弱,如大历十才子、白居易、贾岛、姚合等,缺乏雄壮;有的偏于雄健,如韩愈,但因刻意追求奇险,缺乏浑成自然,所以雄浑确是盛唐诗区别于初唐与中晚唐诗的突出特征。严羽最推崇盛唐诗,于盛唐诗中最推崇李白、杜甫两大家。《沧浪诗话?诗评》称道李杜等盛唐诗人诗“如金鳷〔鳷(zhī)传说中的异鸟、大鸟〕擘海,香象渡河”,是赞美其雄壮。严羽又强调诗歌应写得浑然天成,不露文辞斧凿痕迹,即所谓“如羚羊挂角,无迹可求”(《沧浪诗话?诗辩》),并认为盛唐诗在这方面表现突出。严羽大力推崇提倡盛唐诗风,不但因为盛唐诗的确写得好,还有其时代背景。宋代影响最大的江西诗派,其作品以杜甫晚年一部分刻意锤炼字句的篇章和韩愈、孟郊诗为学习对象,写得瘦硬刚健而缺乏自然浑成之美。南宋后期流行的永嘉四灵诗派,取法贾岛、姚合,气局狭小,缺乏雄壮阔大的气象。严羽竭力主张作诗应取法盛唐,寓有针砭当代诗风、补偏救弊之意。 盛唐诗 说盛唐诗雄壮浑厚,是就其总体风貌特征和主要倾向而言。大致说来,盛唐诗绝大多数是浑厚的,但有一部分诗篇特别是王维、孟浩然等人的山水田园诗篇,风格冲淡闲逸,虽也自然浑成,但并不雄壮。这类诗篇在盛唐诗中毕竟只占少数。盛唐气象是一种宏观性的概括。 盛唐气象形成的原因,大致有二。一是盛唐诗人的豪情壮志。诗人们面对当时国势强大、经济文化繁荣的局面,大抵胸襟开阔,意气昂扬,希冀建功立业。

气象档案有关管理规章制度

气象档案有关管理 规章制度

阿左旗气象局气象记录档案移交管理办法 气象记录档案和原始气象记录资料是气象台站长年积累起来的历史数据,是国家重要的信息资源和宝贵财富,是日常气象业务和科研不可缺少的依据。为进一步做好气象记录档案的汇交工作,确保移交过程中的安全,特制订本办法。 一、气象记录档案的移交管理工作,主要领导亲自抓,分管领导具体抓,任务落实到人,责任落实到人。 二、气象档案移交、各负其责。 三、移交的档案必须按规定进行整理组成案卷并填写《档案移交目录清单》1式3份,移交方案经局长批准后报盟气象局业务科,盟气象局业务科批准后方可移交。

阿左旗气象局气象档案保管环境要求和防护措施 一、档案库周边的基本要求 档案库要远离有易燃、易暴物的场所和有害气体污染源的地方。 应选择地势较高、场地干燥、排水畅通、空气流通的地方。 交通方便,便于档案运送、装卸和消防疏散。 二、档案库安全要求 库房门窗应紧密、牢固、防火、并有防盗门窗等防护措施。 档案库外应设水消防系统,配备3-5个灭火器。给、排水管道不应穿越档案库。 档案库电源开关应设于库外,并有防止漏电的安全保护装置。 档案库应设有防雷设施。 三、档案库防护基本要求 档案库温湿度要求为:温度14-24℃,相对湿度45%-60%。温湿度昼夜波动幅度为:温度±2℃,相对湿度±5%。 “六防”设施 防潮:档案库周围应有通畅的排水系统,防止积水。夏季应控制库内的温度和湿度,可采用空调、机械通风。 防火:档案库内应设有安全防火及消防系统设备,有条件的应设置安全防火自动报警装置。建立严格的安全防火制度,库内严禁明火装置和使用电炉、及存放易燃物品,严禁吸烟,安全使

气象大数据资料

1 引言 在气象行业内部,气象数据的价值已经和正在被深入挖掘着。但是,不能将气象预报产品的社会化推广简单地认为就是“气象大数据的广泛应用”。 大数据实际上是一种混杂数据,气象大数据应该是指气象行业所拥有的以及锁接触到的全体数据,包括传统的气象数据和对外服务提供的影视音频资料、网页资料、预报文本以及地理位置相关数据、社会经济共享数据等等。 传统的”气象数据“,地面观测、气象卫星遥感、天气雷达和数值预报产品四类数据占数据总量的90%以上,基本的气象数据直接用途是气象业务、天气预报、气候预测以及气象服务。“大数据应用”与目前的气象服务有所不同,前者是气象数据的“深度应用”和“增值应用”,后者是既定业务数据加工产品的社会推广应用。 “大数据的核心就是预测”,这是《大数据时代》的作者舍恩伯格的名言。天气和气候系统是典型的非线性系统,无法通过运用简单的统计分析方法来对其进行准确的预报和预测。人们常说的南美丛林里一只蝴蝶扇动几下翅膀,会在几周后引发北美的一场暴风雪这一现象,形象地描绘了气象科学的复杂性。运用统计分析方法进行天气预报在数十年前便已被气象科学界否决了——也就是说,目前经典的大数据应用方法并不适用于天气预报业务。 现在,气象行业的公共服务职能越来越强,面向政府提供决策服务,面向公众提供气象预报预警服务,面向社会发展,应对气候发展节能减排。这些决策信息怎么来依赖于我们对气象数据的处理。

气象大数据应该在跨行业综合应用这一“增值应用”价值挖掘过程中焕发出的新的光芒。 2 大数据平台的基本构成 2.1 概述 “大数据”是需要新处理模式才能具有更强的决策力、洞察发现力和流程优化能力的海量、高增长率和多样化的信息资产。 大数据技术的战略意义不在于掌握庞大的数据信息,而在于对这些含有意义的数据进行专业化处理。换言之,如果把大数据比作一种产业,那么这种产业实现盈利的关键,在于提高对数据的“加工能力”,通过“加工”实现数据的“增值”。 从技术上看,大数据与云计算的关系就像一枚硬币的正反面一样密不可分。大数据必然无法用单台的计算机进行处理,必须采用分布式架构。它的特色在于对海量数据进行分布式数据挖掘(SaaS),但它必须依托云计算的分布式处理、分布式数据库(PaaS)和云存储、虚拟化技术(IaaS)。 大数据可通过许多方式来存储、获取、处理和分析。每个大数据来源都有不同的特征,包括数据的频率、量、速度、类型和真实性。处理并存储大数据时,会涉及到更多维度,比如治理、安全性和策略。选择一种架构并构建合适的大数据解决方案极具挑战,因为需要考虑非常多的因素。 气象行业的数据情况则更为复杂,除了“机器生成”(可以理解为遥测、传感设备产生的观测数据,大量参与气象服务和共享的信息都以文本、图片、视频等多种形式存储,符合“大数据”的4V特点:Volume(大量)、Velocity(高速)、

气象数据处理方法

(1)复杂地形下气温空间化模拟模型 首先考虑海拔高度、经度、纬度对气温空间分布影响,再进一步考虑坡度、坡向这些微观地形因子对气温空间分布的影响。根据地形调节统计模型,即在考虑微观地形(坡度、坡向)情况下,面辐射与地形存在着函数关系,其实际气温可表示为: T T=T H cosi/cosz (1) 式中,T T为地形调节统计模型模拟的气温;T H为常规统计模型模拟的气温;i为地球面法线与太阳光线之间的角度。其中,T H可根据式(2)求得,i可根据式(3)求得 T H=a0+ a1λ+ a2φ+ a3h (2) 式中,λ为经度,φ为纬度,h为海拔高度,a0为常数,a1、a2、a3为偏回归系数。 cosi=cosαcosz+sinαsinzcos(ф-β) (3) 式中,α为坡度,z为太阳天顶角,ф为太阳方位角,β为坡向。 对于中国的地理位置特点和气温模拟方法,可将太阳天顶角z设为45°,太阳方位角ф设为180°(为正午时间),所以公式(1)归纳为: T T=T H(cosα-sinαcosβ) (2) “回归分析计算+残差插值”模型构建用于降水数据处理 以2006年4月为例,得到各气象站点4月降水量与经纬度、海拔高度的线性关系式: P=-66.840+4.518*lat-1.324*long+0.001*ele(r2=0.456) (4) 式中:lat为气象站点的经度,long为气象站点的纬度,ele为气象站点的海拔高度,P为月降水。 由DEM提取经度、纬度、坡度、坡向 1.dem栅格转点 2.把Data frame propoties显示单位设置为度分秒 3投影

4生成经纬度 5点转栅格(生成经度)

民用航空气象管理规定

民用航空气象管理规定文档编制序号:[KK8UY-LL9IO69-TTO6M3-MTOL89-FTT688]

民用航空气象资料管理办法(征求意见稿) 第一章总则 第一条为规范民用航空气象资料的管理,根据《中国民用航空气象工作规则》,结合民用航空气象工作实际情况,制定本办法。 第二条民用航空气象资料的获取、处理、保存、使用、汇交和移交,应当遵守本办法。 第三条本办法所指的民用航空气象资料,是指在有关民用航空气象业务工作中涉及的各种载体形态的资料,包括基本气象资料和专业气象资料。 第四条民用航空气象中心、民用航空地区气象中心、机场气象台和机场气象站(以下简称民用航空气象服务机构)应当配备民用航空气象资料管理所需的设施,指定专人负责资料的集中管理。 第五条民用航空气象服务机构应当制定民用航空气象资料管理实施细则。 第二章资料的获取和处理 第六条民用航空气象服务机构应当根据业务需要,从国务院气象主管机构所属各级气象台站获取常规气象资料、航危报资料、自动气象站资料、天气雷达资料、数值预报产品资料以及其他的基本气象资料。

第七条民用航空气象服务机构应当按职责收集本单位探测的气象资料,从民用航空气象数据库系统、民用航空气象传真广播接收系统、航空固定电信网、世界区域预报接收系统和其它有效方式获取其他专业气象资料。 第八条民用航空气象服务机构应当根据本办法附件一《民航气象服务机构绘制天气图的要求》,对所获得的常规气象资料进行处理,并填绘纸质的标准天气图。 第九条具有五年或五年以上24小时或13小时气象观测资料的机场气象台和机场气象站应当编写《民航机场航空气候志》。 具有五年或五年以上不定时观测资料的机场气象台和机场气象站,应当编写《民航机场航空气候概要》。 第十条迁建机场的例行气象观测资料不足五年时,相应机场气象台和机场气象站应当编写或保留原机场至少最近十年的《民航机场航空气候志》或《民航机场航空气候概要》。 第十一条《民航机场航空气候志》和《民航机场航空气候概要》的统计资料应当采用所在机场的《民航地面气象观测簿》和《民航地面气象观测月总簿》、《民航地面气象观测年总簿》的数据。上述数据不足以表明机场气候特征时,可以采用机场自动气象站资料或参考其它气象部门的有关资料。 第十二条编写《民航机场航空气候志》和《民航机场航空气候概要》所用资料应当自观测起始年份起。 第十三条《民航机场航空气候志》和《民航机场航空气候概要》的气候资料统计和编写应当按照民用航空行业标准《民用航空气象第7部分:航空气候资料整编》(MH/T )的要求进行。

天气预报的发展历史

第三章天气预报发展历程 北京大学钱维宏 引言 天气预报作为一种信息与人们的生产和生活息息相关。天气预报,从定性描述到逐步定量预测, 经历了几千年的发展历史。发展的过程也是对自然认识得到提升和预测方法不断完善与建立的过程。第三章从天气预报要回答的基本问题出发,依次综述了古代天气预报、早期天气预报、近代天气预报和现代天气预报的发展历程,最后提出了未来天气预报中思路更新和方法改进的可能。 3.1 天气预报 天气预报要回答两个基本的问题,即什么是天气和天气要预报什么?什么是天气,事关天气的定义。天气要预报什么,事关天气预报的内容。 3.1.1 天气的定义 天气是多气象要素(温度、气压、湿度、风等)随时间的连续变化及其产生的各种现象(如云、雨雪、雷暴、雾霾、沙尘暴等)。对这些气象要素的变化和出现的现象,人们都是可以感知的,如人们可以感知气温有24小时的日变化(午后热,清晨凉)和不同日之间的变化(寒潮降温和高温热浪)。天气和气象要素变化是与中尺度—天气尺度(200~2000km)系统的生消和移动相联系的。因此,天气系统的移动速度和生命期决定了局地天气变化的时间尺度,或天气过程。图1是气旋天气系统的移动与消亡(锢囚)过程[1],云雨区和冷暖风向变化是随天气系统的移动而变化的。

图1 气旋天气系统的移动与消亡(锢囚)过程。上图为地面图,阴影部分为云雨区,箭头为地面风向,红色箭头为暖风,蓝色为冷风,实线为等压线,带三角和半圆的线分别为冷暖锋。下图为沿A-B的垂直剖面。 天气的一些要素,特别是气温、降水、能见度和风,在量值变率上不超过一定的限度,对人们的生产和生活不构成威胁,这样的天气属于正常的范围,即正常的天气。它们的变化量值超过了一定的限度(阈值)会给人们的生产和生活造成危害,对应的异常天气称为极端天气。不同的极端天气事件要比较它们的持续时间、强度差异和影响的区域范围。持续时间越长、影响范围越大,和越强的极端天气事件形成的危害会越大。3.1.2 天气预报的内容 天气预报的内容基本上就是以上的那些气象要素。有这样的一条天气预报:今天上午有雾,下午多云转阴,夜里阴有中到大雨,明天雨止转多云,偏南风2~3级,夜里转西北风4~5级,今天最高温度25度,明晨最低温度12度,后天晴到少云。这是一条3天的天气预报。第1天的天气现象内容最丰富,按时间顺序从雾(能见度)到多云、阴天和降水。第2天的内容只是雨止转多云。第3天的内容更简单,晴到少云。像这样1~3天的逐日天气预报称为短期天气预报。第1天“上午有雾,下午多云转阴”,这种未来几个小时的预报称为短时天气预报。 这样的一条天气预报中,天气现象、风和气温随时间的变化是遵循确定的变化顺序的,反映的是一个天气尺度气旋系统经过当地的移动过程。在地面气旋的暖湿空气区中(图1中红箭头风的区域),出现了偏南风暖平流下的雾。日近正午,太阳辐射增强,雾消,气温升高。下午气旋冷锋来临,云量增多。夜间,冷锋过境形成较大的降水,风向也随之转变为西北,风力增大。后半夜,冷空气下来后,风吹云散,地面长波辐射增加,第2天早晨气温较低,白天为多云天气。到了第3天,气旋系统远去,当地受高压系统控制,天气晴好(晴到少云)。当地从受气旋影响出现降水,到转受高压系统影响天气晴好,是为一个天气过程。下一个天气过程是否重复这一个天气过程,就看未来新的气旋和高压系统的强度和移动速度了,一般不会完全重复。天气预报员的任务就是在预报天气系统生消和移动的基础上,推断出各地可能出现的各种天气现象。如推断未来第4天后至第9天,当地是否再次受到1次或者2次类似的天气过程影响。因此,未来4~9天的逐日天气预报称为中期天气预报。近年来,人们还想知道10天后的逐日天气预报,

气象资料业务系统MDOS疑误信息分析处理

气象资料业务系统MDOS疑误信息分析处理 发表时间:2018-07-20T12:04:05.020Z 来源:《科技新时代》2018年5期作者:赵建军 [导读] 达拉特旗地处鄂尔多斯高原北端, 总面积8200平方公里,是鄂尔多斯市农业大旗。 (内蒙古自治区达拉特旗气象局,内蒙古达拉特旗 014300) 摘要:气象资料业务系统(MDOS)操作平台是实时和历史资料加工处理与应用的一体化业务系统,业务人员日常主要工作任务是及时反馈疑误信息,对上传数据实时质量控制。本文结合多年基层台站工作,总结了气象资料业务系统(MDOS)疑误信息的分析及处理方法,以帮助业务人员进一步强化处理气象数据的处理能力,增强气象资料的完整性、时效性和准确性水平。 关键词:MDOS平台疑误信息数据质量分析处理 引言 达拉特旗地处鄂尔多斯高原北端, 总面积8200平方公里,是鄂尔多斯市农业大旗。本区域建有一套中心自动站,33套区域自动站,达拉特旗气象局自建站以来,始终以服务地方经济建设为宗旨,及时为种植大户提供有针对性的气象服务,为农业防灾减灾,农民增收做好保障服务。 地面气象资料业务系统(MDOS)操作平台属于资料一体化加工处理与管理业务系统,可以处理和应用实中心站及区域站的数据资料,其主要功能是数据传输监控、质控信息处理和查询反馈、基础信息管理、信息报警、产品制作与数据服务等。自达拉特旗气象局开展实时——历史地面气象资料一体化业务运行工作以来,对气象资料业务系统(MDOS)积累了一些宝贵的经验。 该业务系统的应用使得主要观测要素的时效性提高到小时级,实时气象要素自动质量控制时效达到了15min,历史资料时效达到1- 2d,逐渐消除了实时和历史资料的限制,实现了各级台站之间的资料同步。在上传和实时质量控制气象资料的过程中对业务人员操作水平提出了更高的要求,业务人员应对疑误信息进行认真分析、判断和处理,在确保观测数据完整的情况下,增强气象要素数据的可靠性和有效性水平。 1、MDOS数据质量控制检查内容 对于气象资料业务系统(MDOS)操作平台来说,在对地面气象要素数据文件进行实时质量控制时,主要包括有气候学界限值检查、气候极值检查、数据内部一致性检查和数据时间一致性检查。其中气候学界限值检查主要是查看记录到的气象要素数据是否在规定的测量范围内;范围极值检查,将时间和空间插值进行结合,在广义极值分布理论的基础上,得出任意地点多年日要素极值,并通过数据插值技术,结合气象要素日变化规律,对任意地点逐时阈值进行计算;时变检查,随着时间的变化某些气象要素会发生变化,具有时间一致性特征,将该类数据对比前后观测值,来判断是否出现异常;持续性检查,某些气象要素会随着时间和区域的变化而发生变化,例如某气象要素值长时间没有变化,则可能是观测仪器故障或传输设备异常造成的。 2、常见疑误信息分析处理 2.1数据缺测的分析处理 2.1.1台站单一或多个气象要素数据缺测 首先借助于业务软件查看对应时间段内的气象要素数据是否缺测,如果缺测应重新卸载相应时次的数据信息,检查缺测数据是否恢复正常,若仍旧没有恢复正常,应根据《地面气象观测规范》中的相关要求选择合适的数据替代缺测数据或者选用人工补测,同时在备注栏中详细标明。若在多个时次内气象要素数据均出现缺测,应做好相应气象要素仪器设备与传输线路的日常检修和维护,第一时间排除故障问题,增强观测数据的完整性水平,进一步提升地面测报质量。 2.1.2人工观测数据缺测 若定时时次人工观测到的降水,冻土,日照,雪深,雪压等人工观测项目气象要素数据出现缺测,应检查业务软件对应的相关气象要素数据是否出现缺测,若缺测则可能是因人为粗心大意造成数据未输入或输入数据后没有进行保存,应结合气薄、日照纸记录反馈对应的数据信息。若气象要素出现漏测,应确保在1h内补测完成并将修正值反馈出来,若超过1h应根据缺测情况处理。 2.1.3自动站所有数据缺测 若新型自动站内所有观测数据均出现缺测,则可能是正点长Z文件缺报造成的,应查看在业务软件中是否有长Z文件形成并传输。若没有长Z文件形成,应在业务软件中选择“正点地面观测数据维护”选项,通过人工方式对“正点观测编报”进行调取,对长Z文件进行保存编发操作;若在业务软件中形成了长Z文件却没有正常传输,应使用人工的方式尽快恢复网络,并立刻补发传输长Z文件;若长Z文件在正常编发后还是有自动站气象要素数据缺测的情况,则可能是网络异常导致长Z文件传输丢失,应重新对其进行编发。 2.2数据错误处理 若天气现象与积雪深度、极大风速、最小能见度气象要素数据出现矛盾,可能有两种表现形式:其一是人工观测到的天气现象同自动观测到的能见度数据矛盾。使用人工方式观测到的能见度数据具有较强的主观性水平,且观测空间范围较大,使用前向散射能见度仪器只能实现观测点的采样,直接造成人工和自动观测到的能见度数值存在偏差的情况,环境亮度和天气现象不同,二者之间的偏差也有一定的差异。若人工观测能见度时出现视程障碍类天气现象,而自动观测却没有发现,就会有能见度同天气现象不匹配的疑误信息,此时应以人工观测记录的天气现象为准,而能见度数据应以自动观测数据为准,当视程障碍类天气现象同能见度数据不匹配,可以将其看作是正常数据。 其二是人工观测到的天气现象同气象要素数据值矛盾。例如没有出现积雪、大风天气,但却观测到积雪深度大于0cm和极大风速超过17.0m/s的情况,这种错误数据可能是人工录入天气现象时粗心造成的,应对输入的气象要素数据进行认真检查,并及时进行修改和反馈。 2.3可疑数据的处理 受到观测仪器设备技术性能、各个气象要素之间的联系和单独气象要素数据的变化规律,正常的气象要素数据应满足极限范围值检查、空间、内部和数据时间一致性的要求,否则该气象要素是可疑的疑误数据。结合MDOS气象资料业务系统,包含有数据显示查询功能和空间图查看模块,借助于数据显示查询功能可以对可疑的正点气象要素数据进行查询,同时还能对比分析前后时次的气象要素数据,根

1949年以前我国气象台站创建历史概述

1 辛亥革命前的气象台站多为外国人所建1.1 外国传教士把西方近代气象仪器和观测方法 传入中国 我国近代气象观测起步较早。17—18世纪,温度、气压、湿度、雨量、风速等气象观测仪器在欧洲陆续被发明和应用,气象观测台站应运而生。不久,随着中西文化交流及商贸往来,近代气象观测仪器和观测方法开始传入我国。 明万历年间,中国实行开教,西方传教士开始络绎不绝来到中国。这些传教士大多受过西方近代高等教育,既是传教士,又是科学家,他们将基督教思想传播给中国的同时,也带来了西方近代科学和文化。其中,“观天”、“修历”是西方传教士最重要的活动领域,他们以“钦天监”为活动中心,积极传播西方近代观象理论和方法,对我国的天文、气象科学有着重要的影响。从中国气象科学发展史来看,明清时期正是我国古代气象科学与西方近代气象科学的交融时期,也是我国近代气象观测的开创时期。 最早把西方近代气象仪器和观测方法传入中国的是比利时传教士南怀仁(Ferdinand Verbiest),他于清顺治十五年(公元1658年)来到澳门,次年进入内地传教,1660年奉召进京纂修历法。当年,他在呈献给顺治皇帝的贡品中,就有西方早期的温度计和湿度计。清康熙八年(公元1669年),南怀仁担任钦天监监副,次年受清圣祖之命改建北京古观象台。期间, 1949年以前我国气象台站创建历史概述 吴增祥 (国家气象信息中心,北京 100081) 摘要:由于时代的特殊性,1949年以前我国气象台站的创建背景及发展历程非常复杂、曲折,具有明显的半殖民地半封建的多元化特征。辛亥革命前的气象台站多为外国人所建,清末年间我国开始在一些农林试验场创办测候所。“中华民国”建立后,开创了我国气象台站建设新纪元。由于战争、动乱或经济等多方面原因,气象台站建设艰难曲折,发展很不平衡。20世纪20—30年代中期,在民国“中央观象台”、“中央研究院气象研究所”的积极推动下,气象台站建设曾有过辉煌时期。1937年因抗日战争爆发,许多地方气象台站遭受破坏或被迫停止工作,国家气象台站建设计划严重受挫。为军事气象保障服务的国防、航空气象台站,成为这一时期我国气象台站网的主体。 关键词:气象台站,建设 DOI:10.3969/j.issn.2095-1973.2014.06.008 A Brief Introduction to the Establishment of Meteorological Stations in China Before 1949 Wu Zengxiang National Meteorological Information Centre, China Meteorological Administration, Beijing 100081 Abstract: Due to the peculiarity of the times, before 1949 there were full of ups and downs in the making of meteorological stations of our country in terms of the background of their establishment. Their development progress is very complicated, bearing multi-elementary characteristics of semi-colonialism and semi-feudalism. Before the Revolution of 1911, meteorological stations were mostly set up by foreigners. Towards the end of the Qing Dynasty, weather observatories were run by some agriculture and forest experimental yards.After the founding of “the Republic of China”, meteorological stations in China ushered in a new era in terms of their construction. Owing to wars, social unrest, shaky and unstable economy, the construction course was tortuous and unbalanced. Not until the middle of the 20’s and 30’s of the 20th century did meteorological stations enter into a prosperous period, thanks to the active promotion of “the Central Observatory” and “the Meteorological Institution of the Central Research Institute” at that time.The War of Resistance against Japan broke out in 1937. As a result, many local meteorological stations were destroyed or forced to stop their operation. However, meteorological stations for the purpose of national defense and aviation or in the service of militarily meteorological safeguard became the mainstay of the meteorological station net in that period. Keywords: meteorological stations, establishment 收稿日期:2014年3月17日;修回日期:2014年3月31日 作者:吴增祥(1945—),Email:zll_352@https://www.360docs.net/doc/a115360735.html,

气象观测资料调查

5. 气象观测资料调查 (1)熟悉气象观测资料调查的基本原则 气象观测资料的调查要求与项目的评价等级有关,还与评价范围内地形复杂程度、水平流场是否均匀一致、污染物排放是否连续稳定有关。 常规气象观测资料包括常规地面气象观测资料和常规高空气象探测资料。 对于各级评价项目,均应调查评价范围20年以上的主要气候统计资料。包括年平均风速和风向玫瑰图,最大风速与月平均风速,年平均气温,极端气温与月平均气温,年平均相对湿度,年均降水量,降水量极值,日照等。 对于一、二级评价项目,还应调查逐日、逐次的常规气象观测资料及其他气象观测资料。 (2)熟悉一级评价项目气象观测资料调查要求 1. 两种情况 (1)评价范围小于50km条件下,须调查地面气象观测资料,并按选取的模式要求,补充调查必需的常规高空气象探测资料。 (2)评价范围大于50km条件下,须调查地面气象观测资料和常规高空气象探测资料。 2. 地面气象观测资料调查要求 调查距离项目最近的地面气象观测站,近5年内的至少连续3年的常规地面气象观测资料。如果地面气象观测站与项目的距离超过50km,并且地面站与评价范围的地理特征不一致,还需要进行补充地面气象观测。 3. 常规高空气象探测资料调查要求:调查距离项目最近的高空气象探测站,近5年内的至少连续3年的常规高空气象探测资料。如果高空气象探测站与项目的距离超过50km,高空气象资料可采用中尺度气象模式模拟的50km内的格点气象资料。 (3)掌握二级评价项目气象观测资料调查要求 气象观测资料调查基本要求同一级评价项目。对应的气象观测资料年限要求为近3年内的至少连续1年的常规地面气象观测资料和高空气象探测资料。 (4)熟悉地面气象观测资料和常规高空气象探测资料调查的主要内容 1. 地面气象观测资料 (1)时次:根据所调查地面气象观测站的类别,并遵循先基准站、次基本站、后一般站的原则,收集每日实际逐次观测资料。 (2)常规调查项目:时间(年、月、日、时)、风向(以角度或按16个方位表示)、风速、干球温度、低云量、总云量。

民用航空气象管理办法

民用航空气象资料管理办法(征求意见稿) 第一章总则 第一条为规范民用航空气象资料的管理,根据《中国民用航空气象工作规则》,结合民用航空气象工作实际情况,制定本办法。 第二条民用航空气象资料的获取、处理、保存、使用、汇交和移交,应当遵守本办法。 第三条本办法所指的民用航空气象资料,是指在有关民用航空气象业务工作中涉及的各种载体形态的资料,包括基本气象资料和专业气象资料。 第四条民用航空气象中心、民用航空地区气象中心、机场气象台和机场气象站(以下简称民用航空气象服务机构)应当配备民用航空气象资料管理所需的设施,指定专人负责资料的集中管理。 第五条民用航空气象服务机构应当制定民用航空气象资料管理实施细则。 第二章资料的获取和处理 第六条民用航空气象服务机构应当根据业务需要,从国务院气象主管机构所属各级气象台站获取常规气象资料、航危报资料、自动气象站资料、天气雷达资料、数值预报产品资料以及其他的基本气象资料。 第七条民用航空气象服务机构应当按职责收集本单位探测

的气象资料,从民用航空气象数据库系统、民用航空气象传真广播接收系统、航空固定电信网、世界区域预报接收系统和其它有效方式获取其他专业气象资料。 第八条民用航空气象服务机构应当根据本办法附件一《民航气象服务机构绘制天气图的要求》,对所获得的常规气象资料进行处理,并填绘纸质的标准天气图。 第九条具有五年或五年以上24小时或13小时气象观测资料的机场气象台和机场气象站应当编写《民航机场航空气候志》。 具有五年或五年以上不定时观测资料的机场气象台和机场气象站,应当编写《民航机场航空气候概要》。 第十条迁建机场的例行气象观测资料不足五年时,相应机场气象台和机场气象站应当编写或保留原机场至少最近十年的《民航机场航空气候志》或《民航机场航空气候概要》。 第十一条《民航机场航空气候志》和《民航机场航空气候概要》的统计资料应当采用所在机场的《民航地面气象观测簿》和《民航地面气象观测月总簿》、《民航地面气象观测年总簿》的数据。上述数据不足以表明机场气候特征时,可以采用机场自动气象站资料或参考其它气象部门的有关资料。 第十二条编写《民航机场航空气候志》和《民航机场航空气候概要》所用资料应当自观测起始年份起。 第十三条《民航机场航空气候志》和《民航机场航空气候概要》的气候资料统计和编写应当按照民用航空行业标准《民用航空

气象业务辅助决策系统

气象业务辅助决策系统 2017年12月

第一章系统概述 气象业务辅助决策系统,是以先进的数字地球平台为底层,以行业应用需求为牵引,为用户提供四类服务: 1、信息的管理、查询与检索。该系统在数字地球上,融入天气专题信息图层,直观地展现作业点分布、河流分布、重点增雨区分布、气象观测仪器、气象检测实况等信息。 2、可视化专业信息,辅助业务人员决策。采用科学数据可视化技术直观展现气象雷达数据、云图数据中的强度、速度、谱宽等信息,建立气象数据与空间环境的对应关系,辅助业务人员进行分析判断。 3、模拟业务过程,辅助任务规划。该系统可根据用户输入需求,模拟飞机飞行过程,辅助用户进行航迹规划;可模拟火箭作业过程,评估任务结果。 4、链接传感器,与实际应用业务对接。系统可与飞机增雨地空通讯系统、地面车辆GPS监控系统、北斗定位系统实时对接,实现对增雨飞机和地面作业车辆的三维追踪和显示。

第二章三维地理信息平台 气象业务辅助决策系统依托DreamMap三维地理信息平台开发研制。该平台融合了地理信息技术和虚拟现实技术,可兼容调用多种政府用、军用、商用地理信息数据,逼真展现陆、海、空、天多维空间场景;可针对雨、雪、云、风等天气现象精细化建模,逼真展现天气动态变化;可提供距离、面积、高程、角度、剖面、最短距离等分析量算功能,定量了解空间环境;可标绘兴趣点、气象台站、侦察站等模型符号,并融合管理各模型属性信息。 一、空间环境展现 该平台可以逼真展现陆、海、空、天等多维环境信息,渲染矢量、注记等多种类型数据。 图1 大气环境

图2 地形环境 图3 海洋环境

图4 高精度影像数据 二、气象环境展现