第二章_食品造粒新技术

第二章食品造粒新技术

第一节总论

一、微胶囊造粒的基本概念

1、微胶囊──是指一种具有聚合物壁壳的微型容器或包装物。

2、微胶囊造粒技术──就是将固体、液体或气体物质包埋、封存在一种微型胶囊内,使之成为一种固体微粒产品的技术。

3、心材(囊心物质)──微胶囊内部装载的物料。

4、壁材(包囊材料)──微胶囊外部包囊的壁膜。

二、微胶囊造粒的基本原理

针对不同的心材和用途,选用一种或几种复合的壁材进行包覆。通常,油溶性心材采用水溶性壁材,而水溶性心材必须采用油溶性壁材。

三、微胶囊造粒技术的优点

保护被包裹的物料,使之与外界不宜环境相隔绝,最大限度地保持原有的色香味、性能和生物活性,防止营养物质的破坏和损失;

掩盖物料的异味;

将不易加工贮藏的气体、液体转化成较稳定的固体形式,防止或延缓产品劣变的发生。

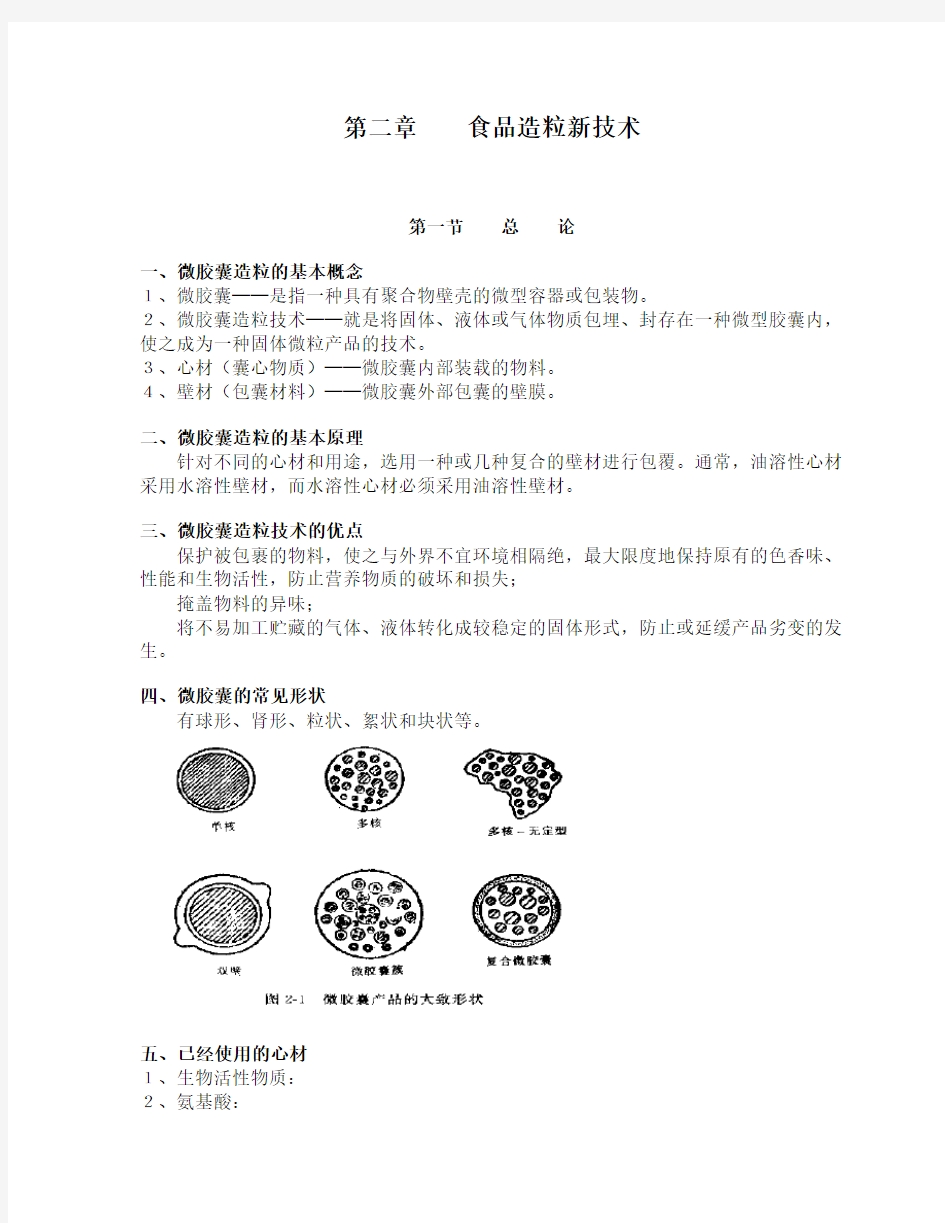

四、微胶囊的常见形状

有球形、肾形、粒状、絮状和块状等。

五、已经使用的心材

1、生物活性物质:

2、氨基酸:

3、微生素:

4、矿物元素:

5、食用油脂:

6、酒类:

7、微生物细胞:

8、甜味剂:

9、酸味剂:

10、防腐剂:

11、酶制剂:

12、香精香油:

13、其它:

六、常见壁材(膜材、包裹材料、成膜材料)

1、选择壁材的原则

能与心材相配伍但不发生化学反应;

能满足安全、卫生要求;

具备适当的渗透性、吸湿性、溶解性和稳定性。

2、食品工业中可使用的壁材举例:

(1)植物胶:阿拉伯胶、琼脂、藻酸盐、瓜儿胶、罗望子胶和卡拉胶等;

(2)多糖:黄原胶、阿拉伯半乳聚糖、半乳糖甘露聚糖、壳聚糖等;

(3)淀粉:玉米淀粉、马铃薯淀粉、交联改性淀粉和接枝共聚淀粉等;

(4)纤维素:羧甲基纤维素、羧乙基纤维素、乙基纤维素、二醋酸纤维素、丁基醋酸纤维素、硝酸纤维素等;

(5)蛋白质:明胶、蛋白、玉米蛋白、大豆蛋白等;

(6)聚合物:聚乙烯醇、聚氯乙烯、聚甲基丙烯酸酯、聚丙烯酰氨、聚苯乙烯等;(7)蜡与类脂物:石蜡、蜂蜡、硬脂酸、甘油酸酯等。

七、微胶囊的功能与局限性

1、改变物料的存在状态、质量与体积

2、隔离物料间的相互作用,保护敏感性物质。

3、掩盖不良风味、降低挥发性。

4、控制释放速度,延长有效时间

5、降低食品添加剂的毒理作用

6、局限性:如要控制心材的释放速度,则要权衡壁材的厚度;

要选择能够同时溶解于水的心材和壁材,难度很大。

八、微胶囊造粒的步骤

1、将心材分散于微胶囊化的介质中;

2、将壁材放入该分散体系中;

3、通过某一种方法将壁材聚集、沉渍,或包敷在已分散的心材周围;

4、用化学或物理方法处理,加强其机械强度。

九、微胶囊造粒方法的分类

(一)分类依据

(二)造粒方法的种类

十、微胶囊的释放

(一)释放方法:

1、缓慢释放:选择合适的壁材种类和厚度来控制释放速度;

2、立即释放:采用机械方法(如加压、揉破、毁形或磨擦)、加热融化、化学处理(酶、溶剂溶解、水的溶解、萃取)、在心材中放入膨胀剂或采用电磁方法等。

(二)释放机理

1、心材通过囊壁膜的扩散作用释放

2、用外压或内压使囊膜破裂释放心材

3、用水、溶剂等浸渍或加热等方法使囊膜降解而释放心材

十一、产品的质量评定

1、溶出速度的测定

片剂药品中微胶囊产品的溶出速度采用美国药典19版中描述的转蓝式释放仪或国产的片剂仪以及改进的烧杯法测定。

2、心材含量测定

对挥发油类的测定,通常采用索氏提取法,其它类型的产品采用溶剂提取法或者水提取法。

3、微胶囊尺寸大小的测定

用显微镜法。

第二节物理法造粒技术

一、喷雾干燥法

(一)优点与缺点

1、优点是:

适于热敏性物料的造粒,因为物料表面的水分蒸发带走热量,使得物料温度始终较低;

工艺简单,可实现连续化操作,生产能力大;

2、缺点是:

包裹率低,心材用可能附于颗粒的表面;

设备造价高,耗能大。

(二)喷雾法造粒原理

将心材分散在已液化的壁材中混合均匀,并将此混合物经雾化器喷雾成小液滴,此小液滴的基本要求是壁材必须将心材包裹住。然后在喷雾干燥室内使之与热空气直接接触,使溶解壁材的溶剂瞬间蒸发除去,促使膜壁的形成与固化,最好形成一种颗粒粉末状的微胶囊产品。

概念1初始溶液──由心材和壁材调制而成的胶囊化溶液。

概念2囊浆型初始溶液──初始溶液有三中类型,即水溶液型、有机溶液型、囊浆型。

概念3水溶性型初始溶液是由水溶性壁材调制而成的初始溶液;

概念4有机溶剂型初始溶液是由有机溶液可溶性壁材调制而成的初始溶液;

概念5囊浆型初始溶液是向已经微胶囊化的絮状分散液中混入少量聚合物粘合剂,所调制而成的初始溶液。用囊浆型初始溶液经过干燥所得的微胶囊产品叫做双壁微胶囊或微胶囊簇。

(三)喷雾法微胶囊造粒的基本装置1、初始溶液调制系统

2、溶液输送雾化系统

3、空气加热输送系统

4、气液接触干燥系统

5、成品分离、气体净化系统

二、喷雾冻凝法

1、喷雾冻凝法造粒原理

将壁材加热至熔融状态,再混合入心材调制而成胶囊化熔融液,使用喷雾器形成熔融状微胶囊细颗粒,于冷凝条件下干燥固化。

2、喷雾冻凝法与喷雾干燥法的异同点

相似之处在于:将心材分散于已经液化的壁材中;

利用喷雾法进行造粒;

利用外界条件使胶囊化壁膜固化。

不同之处在于:一是壁材的液化方法不同:喷雾干燥法是将壁材溶解于溶解中形成溶液,而喷雾冻凝法是将壁材加热成熔融状态;

二是胶囊化微粒壁膜的固化手段不同:喷雾干燥法是利用加热手段是溶解壁材的溶剂蒸发而固化,而喷雾冻凝法是借助冷冻或冷却的方法使熔融状的壁膜固定。

3、工艺举例:VB1 (硝酸盐或盐酸盐)对碱不稳定,且具有明显的异味,这就限制了它在食品中的应用范围。如用微胶囊法进行包裹处理,既可提高其稳定性,又可掩盖其异味。

采用喷雾冻凝法的方法是:将100G微生素B1 硝酸盐分散于200G预先加热熔化(70~75℃)的棕榈酸及硬脂酸甘油酯混合液中搅拌均匀,通过变形的多叶式圆盘在15000r/min转速下进行离心雾化,所形成的细小液滴进入冷却室,在冷气流的作用下冷

却,使壁膜固化,便得到直经为50微米的微胶囊产品。

4、与喷雾干燥法的设备比较

喷雾干燥法喷雾冻凝法

空气加热输送系统──> 冷气发生输送设备

干燥室───────> 冷却室

三、空气悬浮法(Wurster法)

空气悬浮法是将流态化技术与微胶囊技术结合起来的空气悬浮微胶囊造粒法。流态化技术是使固体微粒与气体接触转变成类似流体状态的单元操作。

(一)Wurster法的装置

由柱筒、流化床和喷雾管组成。

(二)工作原理

当空气气流速度U界于临界流态化速度Umf和悬浮速度Ut之间时(Umf<U<Ut ),固体心材颗粒在流化床所产生的湍动空气流中剧烈翻滚运动,这时往这些作悬浮运动的心材颗粒外表面喷射预先调制好的壁材溶液使心材表面湿润(即包裹)。之后,心材表面的成膜溶液逐渐被空气流所干燥,形成了一定厚度的薄膜,从而完成心材的包裹与固化过程。当心材颗粒被吹到柱体顶部时,由于截面面积增大,顶部的空气流速减小,结果空气流不能较久地托住心材颗粒,使它向柱底部降落。在此升起与降落的循环往复期间,心材颗粒均被成膜至规定厚度。至此停止喷涂,回收所生成的胶囊。

(三)Wurster法的过程控制

影响Wurster法造粒质量的因素如下:

心材的相对密度、表面积、熔点、溶解度、脆碎度、挥发性、结晶性及流动性;

壁材的难度(如果不是溶液则是指熔点);

壁材的包裹速度;

承载心材和使之流态化所需要的空气量;

壁材的用量;

进料口与产品出口的温度。

四、其它物理造粒方法

(一)真空蒸发沉降法

图2~12为真空蒸发沉积法微胶囊造粒

装置示意图。原理是在真空室内有一个用

来蒸发金属、形成胶囊壁的电热炉,或者

可用电子束作热源。心材颗粒经冷却后,

自图中左上方输入,滚动落下到喷洒板上

。与此同时,成膜材料的蒸汽凝结于心材

颗粒的表面,制成的微胶囊收集于设置在

右下部的接受器中。

(二)静电结合法

原理是将带有相反电荷的心材颗粒和成膜材料将喷雾器释放到空中,并通过静电吸引而结合在一起。要求心材和壁材颗粒互不相溶且大小相似,而且壁材颗粒可以润湿心材颗粒。如图2~13。

(三)多孔离心法

多孔离心法是利用离心力将心材颗粒投掷穿过用以包裹的薄膜,从而实现微胶囊化的一种物理方法。图2-14为其示意图。

旋转筒内有3条环绕圆筒的沟,在中间的沟中钻有许多小孔,大多数小孔间的距离很近,并环绕着圆筒,上沟和下沟也环绕在圆筒的圆周体上。熔融或溶液状的壁材通过管道进入各沟中,在圆筒旋转的离心力影响下,沿最靠近沟的一侧流至有钻孔的部分,并在小孔上形成一层薄膜。安装在圆筒内的反方向旋转盘将由中心入口进入的心材分散并掷向小孔,心材到达小孔时遇到包裹材料膜,在旋转圆筒产生的冲力和离心力作用下,穿过壁材膜形成湿微胶囊颗粒。之后,用不同的方法加以硬化、冻凝或除去囊膜中溶剂。

第三节物化法微胶囊造粒技术

物化法包括相分离法(水相分离法、油相分离法)、囊心交换法、挤压法、锐孔法、粉末床法、熔化分散法、复相乳液法等。

相分离法概述

1、相分离法的基本概念

(1)相分离法(凝聚──相分离法):在含有心材和壁材的初始溶液中,加入另一种物质或溶剂,或采用其它适宜方法使壁材的溶解度降低,从而从初始溶液中凝聚形成一个新相并分离出来。相分离包括水相分离和油相分离。

(2)水相分离法:在相分离法中,如果心材是非水溶性的固体粉末或液体,壁材是水溶性的聚合物,聚合物的凝聚相是从水溶液中分离出来形成微胶囊壁,这种方法就叫做水相分离法。

(3)油相分离法:如果心材是水溶性的而壁材是水不溶的,凝聚相是从有机溶液中分离出来,这种方法就叫做油相分离法。

2、相分离法的主要步骤:互不相溶的三种化学相的调制、囊壁层的析出、囊壁层的固化。

首先是调制包括液体介质相、心材相和壁材相这三种互不相溶的化学相(即调制),具体方法是将心相分散在含有壁材聚合物的溶液中,聚合物的溶剂即液体介质相。通过

改变聚合物溶液的温度,或往聚合物溶液中加入盐、沉淀溶剂或不相配伍的聚合物,或用诱导聚合物间相互作用的方法,来促使壁材相的形成。

其次,通过对溶液介质中壁材(溶于液体中)和心材(不溶于液体中)进行有效控制的物理混合过程,使液体壁材聚合物包裹沉积在心材颗粒上(即囊壁层的析出)。

第三,囊壁层的固化与稳定。利用壁材的物理和化学性质,通过加热、高分子物质间的交联或去除溶剂等方法,使微胶囊囊壁层固化与干燥稳定。

一、水相分离法

根据凝聚机理,水相分离法又分为单凝聚法和复凝聚法。

(一)单凝聚法

1、概念:

单凝聚法是指以一种高分子聚合物为壁材溶解于水溶液中,加入水不溶性的心材,调制成三种互不相溶的化学相;然后通过凝聚剂使之与大量的水结合,引起三相体系中壁材相的溶解度降低而凝聚出来,完成微胶囊造粒过程。

2、实例:将10G玉米油(心材)均匀分散到1.2KG10%的明胶水溶液中,在45℃的溶液温度下,滴加乙醇并不断搅拌分散。当乙醇的体积浓度达到约50%时,整个体系变得不透明并开始形成凝聚相,该凝聚相包括了玉米油的微滴。用乙醇洗涤,并在减压条件下于25℃干燥,即得到微胶囊化粉末油脂。

(二)复凝聚法

1、概念:

当一种带正电荷的胶体水溶液与一种带负电的胶体水溶液混合时,由于电荷间的相互作用形成一种复合物,导致溶解度降低,并产生相分离现象,结果从水溶液中凝聚析出析出了微胶囊,此法即复凝聚法微胶囊技术。分离出的两相分别为凝聚胶体相和稀释胶体相,凝聚胶体相即可用作微胶囊的壁膜。

2、实例:

二、油相分离法

1、原理

以某种合适的有机溶剂溶解高分子壁材聚合物,加入水溶性心材调制成三种互不相溶的化学相,然后通过絮凝剂货其它方法使三相体系中壁材相的溶解度下降而凝聚分离出来,从而实现微胶囊化。

2、使壁材相凝聚沉析出来的三种情况

(1)加入非溶剂的油相分离法

(2)通过温度变化实现油相分离

将乙基纤维素分散在环己烷中配成2%的溶液,同时加热至沸以使溶液均态化。再边搅拌边将心材分散于壁材溶液中,壁材与心材的配比是1:2,不断搅拌使混合液冷却以产生乙基纤维素的凝聚-相分离反应,实现对心材的微胶囊化。

(3)通过不相配伍聚合物的油相分离法

原理:利用共存于同一溶剂中不同聚合物的互不配伍性来完成用聚合物作壁材的油相分离和微胶囊化。

实例:以乙基纤维素为壁材,先将乙基纤维素溶于甲苯调制成2%的溶液,再将基本上不溶于甲苯的心材分散于该聚合物溶液中,缓慢加入液态聚丁二烯使之与乙基纤维素之比为25:1。聚丁二烯易溶于甲苯中,与乙基纤维素互不配伍,因而使乙基纤维素从聚丁二烯甲苯溶液中析出,沉积于分散的心材外表析出初始微胶囊。囊壁的固化可通过加入乙基纤维素的非溶剂(如己烷)进行,也可用乙烷反复洗涤混合物中溶于己烷的聚丁二烯,最后经过滤和干燥后得微胶囊产品。

三、囊心交换法

1、囊心交换法的概念

就是先通过复凝聚法用明胶和阿拉伯胶将非极性溶剂(如柠檬烯)微胶囊化,然后在囊壁尚保持高渗透性时,用极性溶剂(如柠檬油乙醇溶液)逐步地置换囊中的非极性溶剂,达到实现对极性溶剂(柠檬油)微胶囊化的目的。在完成交换之后,应用明胶的非溶剂(如乙醇、丙酮)来处理微胶囊,再将明胶-阿拉伯胶囊壁变成非渗透性的。2、应用范围

适于对大多数水溶液、高极性液体和低沸点液体的微胶囊化。也适于由结构和比例都非常易变的成分混合而成的心材(如柠檬油)的微胶囊化。

3、实例:柠檬油既含有油溶性成分,也含有水溶性成分,使用复凝聚法只能将油溶性成分胶囊化,而将水溶性成分排斥在外,结果成为一种配比失调的香料。要解决这一问题,可先通过复凝聚法将d-柠檬烯(柠檬油中的油溶性成分)微胶囊化,之后在用柠檬油交换d-柠檬烯。具体操作如下:

4、应用实例

1000mL1%的明胶和1%的阿拉伯胶混合液(pH6.5) +200g柠檬烯

│

┌──────┘

│

调节pH为4.5,并搅拌,促使柠檬烯小液滴形成

│

│

将温度降低至10℃,促使明胶-阿拉伯胶复合凝聚相的形成与固定

│

│

过滤分离出微胶囊(含d-柠檬烯)

│

│

将400g含d-柠檬烯的微胶囊,浸入500mL含20%柠檬油的乙醇溶液中,

并搅拌1h,促使交换的进行

│

│

除去上清液,得到含柠檬油乙醇溶液的微胶囊产品

│

│

收集微胶囊产品,用饱和山梨糖醇乙醇溶液洗涤,保持35_40℃。

│

│

用流化床干燥器干燥,得到干燥的柠檬油微胶囊产品。

四、挤压法与锐孔法

1、挤压法和锐孔法都是通过模头或锐孔在应力作用下使物料挤压成型,但挤压法采用二次成型,即先挤压成细丝,然后在固化液中借助力的作用打断成颗粒,而锐孔法是经挤压一次成型。

2、挤压法实例

下图中心材是香精,壁材是糖-水解淀粉混合物

3、锐孔法实例

实例:

五、粉末床法

1、概念

胶囊化溶液经雾化器或锐孔成型后,生成的湿胶囊颗粒冲击在粉末床上进一步包裹并固化,分离、干燥后便得到产品。

2、粉末床法示意图

3、实例:微生素A+D明胶-糖微胶囊的制备

760g明胶+ 418g葡萄糖+ 1900mL水

│

│

混合均匀,保持65℃

│

│

加入460g微生素A棕榈酸盐、20.8g微生素D、

160g食用牛油、26gBHA,搅拌分散

│

│

喷雾,任其降落到由3份滑石、3份硅酸铝钙

组成的粉末床上,使之不发粘

│

│

分离、干燥,得到微胶囊产品。

六、熔化分散法

1、利用液体介质的熔化分散法

方法一:利用具有非溶剂性、高热稳定性和低反应活性的惰性液体为介质,将作为壁材的蜡状物质和心材一起分散到该惰性液体中(预先将此液体加热到高于蜡状物质的熔点)。在搅拌的条件下将体系冷却到室温,蜡状物质硬化并在心材的周围形成微胶囊。此法的关键是,液体介质、蜡状物质和心材之间必须互不混溶,且对热稳定。

方法二:先将心材分散到液态石蜡中,随后将此心材和蜡混合体系分散到冷却的液体介质中。

2、利用气体介质的熔化分散法

在加热的条件下,将液化了的石蜡或硬化油形成微滴悬浮在空气中,然后任其自然落下,微滴在冷却时被固化成非粘性的球状干燥颗粒。

实例:利用硬化油将5, -核苷酸(食品鲜味剂)进行微胶囊化

将6kg熔点为58-62℃的硬化油在80-85℃液化

│

再将2kg心材粉末(150目)分散在硬化油中,加热混合

│

将分散液用小口径喷枪喷射到20℃的空气中,

冷凝喷射液, 得到微胶囊产品

七、复相乳液法

1、概念:

复相乳液法就是指将含有心材和壁材的胶囊化初始溶液以微滴状态分散于挥发性介质中,调成W/O/W或O/W/O三相乳浊液,然后将挥发行介质从微滴中蒸除,形成囊壁,再通过加热、减压、搅拌、冷却、干燥等手段,除去囊壁中的溶剂,制成微胶囊产品。

2、方法:

(1)W/O/W复相乳液法(适于油溶性壁材对水溶性心材的微胶囊化)步骤:

将心材制成水溶液(W)──>再将壁材溶剂于有机溶剂中(O)──>将二者分散制成W/O型乳化液──>配制胶体保护剂水溶液(O),将此溶液分散在上述溶液中,制成[W/O]/W型乳化液──>加热或减压使有机溶剂蒸除,得到微胶囊产品。

实例:

取3份酶水溶液(W)──>配制15份聚苯乙烯苯溶液(O)──>将二者

分散制成W/O型乳化液──>配制100分胶体保护水溶液(水溶液W),分散于上述溶液中,形成W/O/W乳化液。加热,使苯蒸除。干燥后得到微胶囊产品。

(2)O/W/O复相乳液法(适于水溶性壁材对油溶性心材的微胶囊化)步骤:

将油溶性心材溶液(O)分散在水溶性壁材聚合物中(W),形成O/W型乳化液──>将混合液分散在胶体稳定油溶性材料中(O),形成[O/W]/O型乳化液。──>干燥后得到微胶囊化产品

实例:

制备鱼甘油明胶微胶囊产品:将200G鱼甘油分散在1000G33%的明胶水溶液中,制成O/W乳化液──>在将其加到300mL矿物油中,制成O/W/O型乳化液──>干燥后得到微胶囊产品

第四节化学法微胶囊造粒技术

一、界面聚合法

1、概念

界面聚合法是利用分别溶解在不同溶剂中的两中活性单体,当一种溶液分散在另一种溶液中时,两中活性单体相互间在界面发生聚合,从而形成胶囊壁的一种微胶囊造粒技术。

2、原理及步骤

二、原位聚合法

1、概念

在原位聚合法中,单体及催化剂全部位于心材液滴的内部或外部,单体是可溶的,它仅由分散相或者仅由连续相供给,而聚合物是不可溶的。聚合反应在心材液滴的表面发生,生成的薄膜覆盖住心材液滴的全部表面。

2、酶或细胞的固定化过程

三、分子包裹法

1、概念

分子包裹法,是一种发生在分子水平上的微胶囊化法,它主要是利用β-环糊精作为胶囊化的包覆介质。

2、原理及原理图

3、环状糊精包裹外来分子的主要方法

①把环状糊精与外来分子混合在一起,然后搅拌混合。如果外来分子不溶于水,则应首先用水溶性溶剂溶解它。

②把固体环状糊精与外来分子混合,加水制成糊状,在此过程中不用任何溶剂。

③把气体通入环状糊精溶液中。

四、辐射包裹法

概念与原理

以聚乙烯醇或明胶为壁材,利用γ-射线、x-射线或电子束进行辐照后使壁材在乳浊液状态发生交联,得到球状实体微囊,然后将微囊浸泡于含心材的水溶液中,使其吸收心材,待水分干燥后,即得到含有心材的微胶囊产品。

第五节微胶囊造粒技术在食品工业中的典型应用

一、在酶或细胞固定化方面的应用

(一)固定化酶和固定化细胞的特点

1、固定化酶的优点

①容易与底物和产物分开;

②可以在较长时间内进行反复分批反应;

③可以提高酶的稳定性;

④酶反应过程得到严格控制;

⑤产物溶液中没有酶的残留,因而简化了提纯工艺;

⑥较水溶性酶更适合于多酶反应;

⑦增加产物的得率,提高产物质量;

⑧提高酶的使用效率,降低生产成本。

2、固定化酶的缺点

①固定化过程对酶的活性有所损失;

②增加了固定化成本;

③只能用于水溶性底物,而且对小分子底物较适宜,对大分子底物不太适宜;

④与完整菌株相比,它不适宜于多酶反应,特别是对需要辅助因子的反应。

⑤胞内酶必须经过酶的分离。

3、固定化细胞的优点

①省去酶的分离费用;

②是多酶系统,无需辅酶的再生;

③细胞生长停滞的时间短;

④细胞多,且反应快;

⑤对污染的抵抗力强;