化疗不良反应分度

化疗是恶性肿瘤的主要治疗方法之一,骨髓抑制是其主要的副作用。骨髓抑制不仅延缓化疗的

进行而影响治疗效果,而且可能导致并发症而危及患者生命。一些恶性肿瘤患者或许不会很快死于疾病本身,却可能由于骨髓抑制致命。因此,及时发现骨髓抑制并给予相应处理是化疗的重要环节。

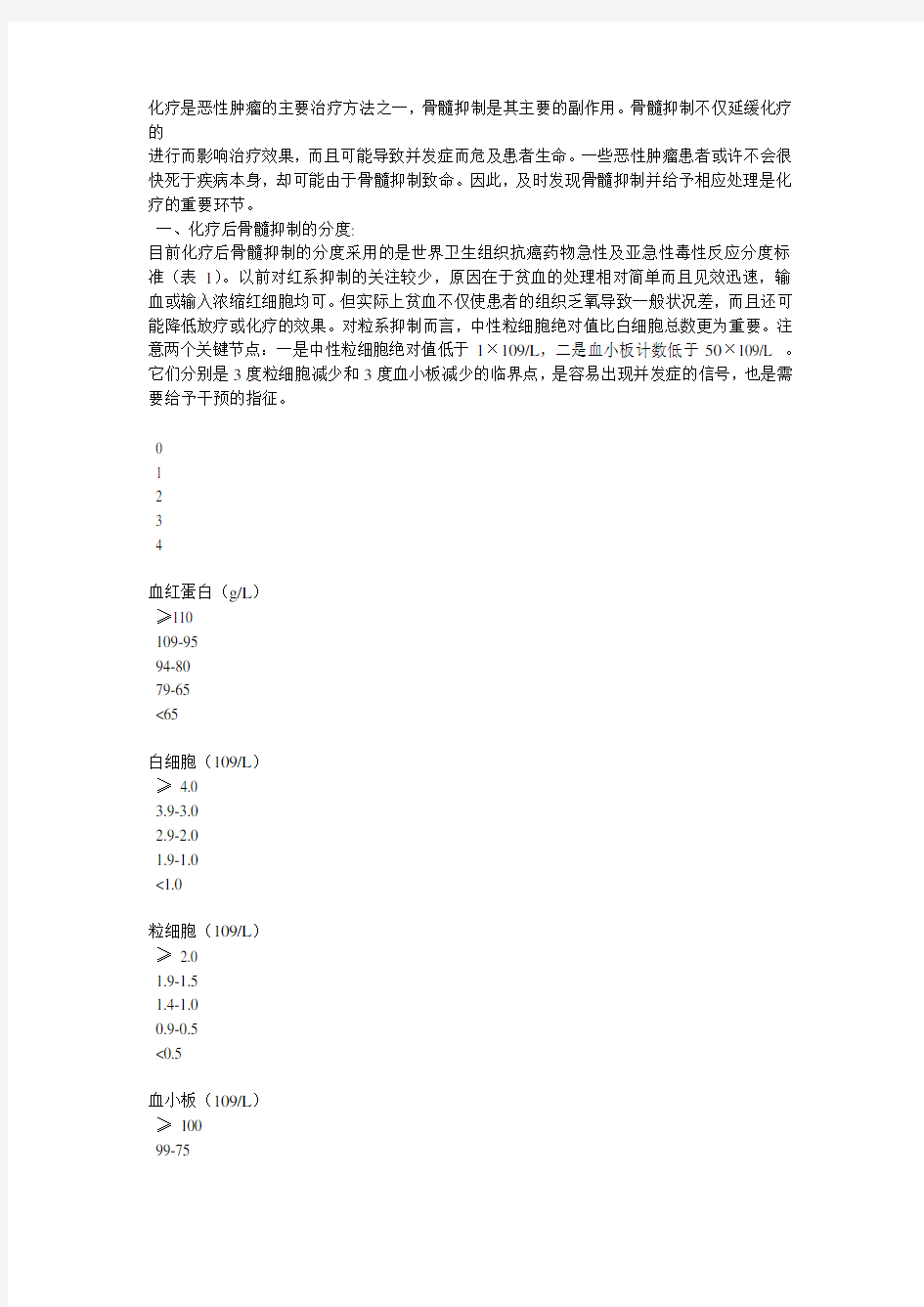

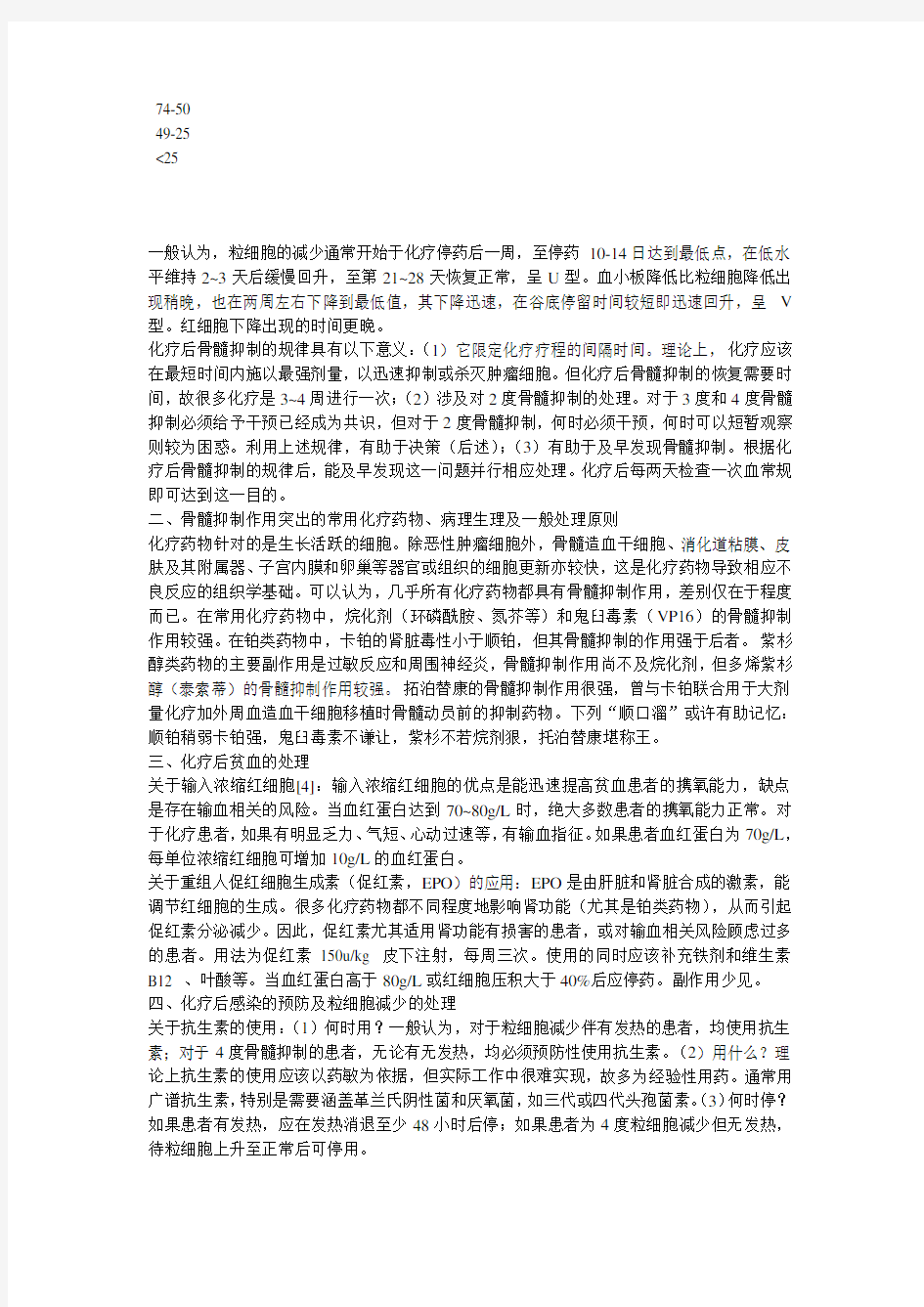

一、化疗后骨髓抑制的分度:

目前化疗后骨髓抑制的分度采用的是世界卫生组织抗癌药物急性及亚急性毒性反应分度标准(表1)。以前对红系抑制的关注较少,原因在于贫血的处理相对简单而且见效迅速,输血或输入浓缩红细胞均可。但实际上贫血不仅使患者的组织乏氧导致一般状况差,而且还可能降低放疗或化疗的效果。对粒系抑制而言,中性粒细胞绝对值比白细胞总数更为重要。注意两个关键节点:一是中性粒细胞绝对值低于1×109/L,二是血小板计数低于50×109/L 。它们分别是3度粒细胞减少和3度血小板减少的临界点,是容易出现并发症的信号,也是需要给予干预的指征。

1

2

3

4

血红蛋白(g/L)

≥110

109-95

94-80

79-65

<65

白细胞(109/L)

≥4.0

3.9-3.0

2.9-2.0

1.9-1.0

<1.0

粒细胞(109/L)

≥2.0

1.9-1.5

1.4-1.0

0.9-0.5

<0.5

血小板(109/L)

≥100

99-75

74-50

49-25

<25

一般认为,粒细胞的减少通常开始于化疗停药后一周,至停药10-14日达到最低点,在低水平维持2~3天后缓慢回升,至第21~28天恢复正常,呈U型。血小板降低比粒细胞降低出现稍晚,也在两周左右下降到最低值,其下降迅速,在谷底停留时间较短即迅速回升,呈V 型。红细胞下降出现的时间更晚。

化疗后骨髓抑制的规律具有以下意义:(1)它限定化疗疗程的间隔时间。理论上,化疗应该在最短时间内施以最强剂量,以迅速抑制或杀灭肿瘤细胞。但化疗后骨髓抑制的恢复需要时间,故很多化疗是3~4周进行一次;(2)涉及对2度骨髓抑制的处理。对于3度和4度骨髓抑制必须给予干预已经成为共识,但对于2度骨髓抑制,何时必须干预,何时可以短暂观察则较为困惑。利用上述规律,有助于决策(后述);(3)有助于及早发现骨髓抑制。根据化疗后骨髓抑制的规律后,能及早发现这一问题并行相应处理。化疗后每两天检查一次血常规即可达到这一目的。

二、骨髓抑制作用突出的常用化疗药物、病理生理及一般处理原则

化疗药物针对的是生长活跃的细胞。除恶性肿瘤细胞外,骨髓造血干细胞、消化道粘膜、皮肤及其附属器、子宫内膜和卵巢等器官或组织的细胞更新亦较快,这是化疗药物导致相应不良反应的组织学基础。可以认为,几乎所有化疗药物都具有骨髓抑制作用,差别仅在于程度而已。在常用化疗药物中,烷化剂(环磷酰胺、氮芥等)和鬼臼毒素(VP16)的骨髓抑制作用较强。在铂类药物中,卡铂的肾脏毒性小于顺铂,但其骨髓抑制的作用强于后者。紫杉醇类药物的主要副作用是过敏反应和周围神经炎,骨髓抑制作用尚不及烷化剂,但多烯紫杉醇(泰索蒂)的骨髓抑制作用较强。拓泊替康的骨髓抑制作用很强,曾与卡铂联合用于大剂量化疗加外周血造血干细胞移植时骨髓动员前的抑制药物。下列“顺口溜”或许有助记忆:顺铂稍弱卡铂强,鬼臼毒素不谦让,紫杉不若烷剂狠,托泊替康堪称王。

三、化疗后贫血的处理

关于输入浓缩红细胞[4]:输入浓缩红细胞的优点是能迅速提高贫血患者的携氧能力,缺点是存在输血相关的风险。当血红蛋白达到70~80g/L时,绝大多数患者的携氧能力正常。对于化疗患者,如果有明显乏力、气短、心动过速等,有输血指征。如果患者血红蛋白为70g/L,每单位浓缩红细胞可增加10g/L的血红蛋白。

关于重组人促红细胞生成素(促红素,EPO)的应用:EPO是由肝脏和肾脏合成的激素,能调节红细胞的生成。很多化疗药物都不同程度地影响肾功能(尤其是铂类药物),从而引起促红素分泌减少。因此,促红素尤其适用肾功能有损害的患者,或对输血相关风险顾虑过多的患者。用法为促红素150u/kg 皮下注射,每周三次。使用的同时应该补充铁剂和维生素B12 、叶酸等。当血红蛋白高于80g/L或红细胞压积大于40%后应停药。副作用少见。四、化疗后感染的预防及粒细胞减少的处理

关于抗生素的使用:(1)何时用?一般认为,对于粒细胞减少伴有发热的患者,均使用抗生素;对于4度骨髓抑制的患者,无论有无发热,均必须预防性使用抗生素。(2)用什么?理论上抗生素的使用应该以药敏为依据,但实际工作中很难实现,故多为经验性用药。通常用广谱抗生素,特别是需要涵盖革兰氏阴性菌和厌氧菌,如三代或四代头孢菌素。(3)何时停?如果患者有发热,应在发热消退至少48小时后停;如果患者为4度粒细胞减少但无发热,待粒细胞上升至正常后可停用。

关于重组人粒细胞集落刺激因子(G-CSF) 的应用:G-CSF的人工合成被认为是恶性肿瘤化疗的重要里程碑,如何使用好这一类药物对于保障化疗的进行非常重要。(1)何时用?对于3和4度粒细胞减少,必须使用。对于I度粒细胞减少,原则上不用;对于2度粒细胞减少,是否应用基于两点:查历史,即检查患者是否有3度以上骨髓抑制的历史。如果有,则需要使用;观现状,即明确患者目前处于化疗后的时间。如果化疗后很快出现2度骨髓抑制(两周以内),尤其是患者有3度以上粒细胞减少历史,最好使用。如果患者是在化疗两周以后出现2度粒细胞减少,而此前又没有3度以上骨髓抑制的历史,则可以密切观察,暂时不用。(2)如何用?A. 治疗性:5~7ug/kg/d,如果按体重平均50kg计算,一般用300ug/d;主要用于3~4度粒细胞减少;B. 预防性:3-5ug/kg/d,一般用150ug/d,主要用于此前有过4度骨髓抑制历史的患者,或者为了保障短疗程高密度化疗(如周疗)的进行。通常自化疗结束后48小时开始使用。C “对付性”:如前所述,对于I度粒细胞减少,原则上不用。但如果患者即将化疗而又顾虑很大,为了安慰患者和规避风险,有时也使用G-CSF 150ug 1~2天。一般不提倡这种用法。(3)何时停?对于治疗性使用,应在中性粒细胞绝对值连续两次大于10*109/L后停药。然而,临床上很多患者由于反复化疗,两次中性粒细胞绝对值大于上述标准比较困难,故当白细胞总数两次超过10×109/L亦可考虑停药。对于预防性使用,应在下次化疗前48小时停用。

五、化疗后血小板减少的处理

关于血小板减少患者的护理:对于血小板减少而言,护理与药物同等重要。应注意以下问题:(1)减少活动,防止受伤,必要时绝对卧床;(2)避免增加腹压的动作,注意通便和镇咳;(3)减少粘膜损伤的机会:进软食,禁止掏鼻挖耳等行为,禁止刷牙,用口腔护理代替。(4)鼻出血的处理:如果是前鼻腔,可采取压迫止血。如果是后鼻腔,则需要请耳鼻喉科会诊,进行填塞;(5)颅内出血的观察:注意患者神志、感觉和运动的变化及呼吸节律的改变。

关于单采血小板的使用:输注单采血小板能迅速提升血小板数量,从而防止在血小板最低阶段出血的发生。如果患者有3度血小板减少而且有出血倾向,则应输注单采血小板;如果患者为4度血小板减少,无论有无出血倾向,均应使用。一般而言,一单位单采血小板可提高血小板计数1~2万左右。然而,外源性血小板的寿命通常仅能维持72小时左右,而且反复输入后患者体内会产生抗体。因此,近年出现了一些新型药物,如重组人促血小板生成素。关于重组人促血小板生成素(TPO)的应用:TPO为特异性的巨核细胞生长因子,作用于血小板生成阶段的多个环节,能减少单采血小板的输入量和够缩短血小板降低持续的时间。用法为300 Iu/kg/d,(15000u/d)皮下注射,7天为一疗程。当血小板计数超过50×109/L可停用。其不足之处是起效较慢,通常需要连续使用5天以后才有效果,故在有4度血小板减少历史的患者中预防性使用,其效果可能更好,有关的临床试验正在进行之中。最后,用如下一段话作为骨髓抑制处理的小结:一度观察二考量,三度四度措施上;纠正贫血抗感染,防止出血心不慌;提升粒系有讲究,抗菌药物谱要广;单采救急一根草,创新药物接力棒。

文章来自:中医血液病网详文参考:https://www.360docs.net/doc/bc14954878.html,/Html/jianjie/zhuanjia/182962.html

化疗药物常见的不良反应

化疗常见的不良反应(一) (一)局部不良反应 部分抗肿瘤药物对血管刺激性较大,作静脉注射时易刺激静脉内壁造成静脉炎,表现为从注射部位沿静脉走向出现发红、疼痛、色素沉着、血管变硬等。如静脉注射时药物不慎漏于皮下,即可引起疼痛、肿胀或局部组织坏死。 护理措施 1、选择好输液部位,避开手腕和肘窝以及施行过广泛切除性外科手术的肢体的末端,乳腺癌根治术后避免患肢注射,避免下肢静脉。合适的部位为前臂,应该避免在同一部位多次穿刺,有计划地调换静脉,选择静脉从小到大,由下到上,由远端到近端。 2、在可能的情况下,应考虑采用中心静脉留置针 3、静脉注射药物时,药液的浓度不宜过高,给药速度不宜过快,减少对静脉的刺激。 4、注射化疗药物前,必须先用0.9%的生理盐水诱导,确保针头在静脉内再注入化疗药。输液过程中加强观察,并询问患者注射部位是否疼痛、肿胀等不适。 5、输入化疗药物后,应该用0.9%的生理盐水充分冲洗管道后再抜针(除奥沙利铂外,奥沙利铂输入前后必须要用5%葡萄糖冲洗静脉管道),使化疗药物完全进入人体内,并减少药液对血管壁的刺激。 6、在用药前详细向患者讲解药物渗出的临床表现,如果出现局部隆起、疼痛或输液不畅时,及时呼叫护士。 7、一旦疑有外漏,应马上停止注射,保留针头,接空针,从原静脉抽吸抽出残留在针头、输液管中的药物,并用硫酸镁冷敷(奥沙利铂外漏一周内禁止冷敷),抬高患肢。 (二)消化系统不良反应 许多药物对胃肠道黏膜有损害作用而引起不同程度的消化道反应,如食欲减退、恶心、呕吐、腹泻等。 护理措施 1、化疗前做好解释工作,化疗时有意识地与患者谈心。 2、保持病房环境清洁、无异味,减少不良刺激。 3、在化疗前及时准确的给予止吐药物,如甲氧氯普胺、阿扎司琼等,必要时可以使用镇静药物辅助治疗。 4、给予清淡易消化的饮食。对已发生呕吐的患者,可在呕吐的间歇期进食,少量多餐,多饮水,并保持口腔的清洁。 (三)骨髓抑制 护理措施 1、给予高蛋白质、高热量、丰富维生素的饮食。 2、按时查血常规,了解血象下降情况遵医嘱给予升血药物,粒细胞集落刺激因子(G-CSF)并观察疗效。必要时输注全血或成分输血。 3、白细胞特别是粒细胞下降时,感染的机会将会增加,当白细胞计数<4.0*109/L,应用紫外线消毒病房,减少探视,严密监测患者的体温.当白细胞计数<1*109/L,容易发生严重感染,需进行保护性隔离。 4、当血小板计数<50*109/L会有出血的危险,当血小板<50*109/L,易发生中枢神经系统、肠道、呼吸道的出血,应严密观察病情变化,防止脑、肺的出血。协助做好生活护理,避免碰撞,拔针后增加按压时间,静脉注射时止血带不宜过紧,时间不宜过长。一旦患者出现头痛等症状应考虑颅内出血,及时通知医生。

化疗不良反应分度

化疗不良反应分度

————————————————————————————————作者: ————————————————————————————————日期:

化疗是恶性肿瘤的主要治疗方法之一,骨髓抑制是其主要的副作用。骨髓抑制不仅延缓化疗的 进行而影响治疗效果,而且可能导致并发症而危及患者生命。一些恶性肿瘤患者或许不会很快死于疾病本身,却可能由于骨髓抑制致命。因此,及时发现骨髓抑制并给予相应处理是化疗的重要环节。 一、化疗后骨髓抑制的分度: 目前化疗后骨髓抑制的分度采用的是世界卫生组织抗癌药物急性及亚急性毒性反应分度标准(表1)。以前对红系抑制的关注较少,原因在于贫血的处理相对简单而且见效迅速,输血或输入浓缩红细胞均可。但实际上贫血不仅使患者的组织乏氧导致一般状况差,而且还可能降低放疗或化疗的效果。对粒系抑制而言,中性粒细胞绝对值比白细胞总数更为重要。注意两个关键节点:一是中性粒细胞绝对值低于1×109/L,二是血小板计数低于50×109/L。它们分别是3度粒细胞减少和3度血小板减少的临界点,是容易出现并发症的信号,也是需要给予干预的指征。 1 2 3 4 血红蛋白(g/L) ≥110 109-95 94-80 79-65 <65 白细胞(109/L) ≥4.0 3.9-3.0 2.9-2.0 1.9-1.0 <1.0 粒细胞(109/L) ≥2.0 1.9-1.5 1.4-1.0 0.9-0.5 <0.5 血小板(109/L) ≥100 99-75

74-50 49-25 <25 一般认为,粒细胞的减少通常开始于化疗停药后一周,至停药10-14日达到最低点,在低水平维持2~3天后缓慢回升,至第21~28天恢复正常,呈U型。血小板降低比粒细胞降低出现稍晚,也在两周左右下降到最低值,其下降迅速,在谷底停留时间较短即迅速回升,呈V型。红细胞下降出现的时间更晚。 化疗后骨髓抑制的规律具有以下意义:(1)它限定化疗疗程的间隔时间。理论上,化疗应该在最短时间内施以最强剂量,以迅速抑制或杀灭肿瘤细胞。但化疗后骨髓抑制的恢复需要时间,故很多化疗是3~4周进行一次;(2)涉及对2度骨髓抑制的处理。对于3度和4度骨髓抑制必须给予干预已经成为共识,但对于2度骨髓抑制,何时必须干预,何时可以短暂观察则较为困惑。利用上述规律,有助于决策(后述);(3)有助于及早发现骨髓抑制。根据化疗后骨髓抑制的规律后,能及早发现这一问题并行相应处理。化疗后每两天检查一次血常规即可达到这一目的。 二、骨髓抑制作用突出的常用化疗药物、病理生理及一般处理原则 化疗药物针对的是生长活跃的细胞。除恶性肿瘤细胞外,骨髓造血干细胞、消化道粘膜、皮肤及其附属器、子宫内膜和卵巢等器官或组织的细胞更新亦较快,这是化疗药物导致相应不良反应的组织学基础。可以认为,几乎所有化疗药物都具有骨髓抑制作用,差别仅在于程度而已。在常用化疗药物中,烷化剂(环磷酰胺、氮芥等)和鬼臼毒素(VP16)的骨髓抑制作用较强。在铂类药物中,卡铂的肾脏毒性小于顺铂,但其骨髓抑制的作用强于后者。紫杉醇类药物的主要副作用是过敏反应和周围神经炎,骨髓抑制作用尚不及烷化剂,但多烯紫杉醇(泰索蒂)的骨髓抑制作用较强。拓泊替康的骨髓抑制作用很强,曾与卡铂联合用于大剂量化疗加外周血造血干细胞移植时骨髓动员前的抑制药物。下列“顺口溜”或许有助记忆:顺铂稍弱卡铂强,鬼臼毒素不谦让,紫杉不若烷剂狠,托泊替康堪称王。 三、化疗后贫血的处理 关于输入浓缩红细胞[4]:输入浓缩红细胞的优点是能迅速提高贫血患者的携氧能力,缺点是存在输血相关的风险。当血红蛋白达到70~80g/L时,绝大多数患者的携氧能力正常。对于化疗患者,如果有明显乏力、气短、心动过速等,有输血指征。如果患者血红蛋白为70g/L,每单位浓缩红细胞可增加10g/L的血红蛋白。 关于重组人促红细胞生成素(促红素,EPO)的应用:EPO是由肝脏和肾脏合成的激素,能调节红细胞的生成。很多化疗药物都不同程度地影响肾功能(尤其是铂类药物),从而引起促红素分泌减少。因此,促红素尤其适用肾功能有损害的患者,或对输血相关风险顾虑过多的患者。用法为促红素150u/kg皮下注射,每周三次。使用的同时应该补充铁剂和维生素B12、叶酸等。当血红蛋白高于80g/L或红细胞压积大于40%后应停药。副作用少见。 四、化疗后感染的预防及粒细胞减少的处理 关于抗生素的使用:(1)何时用?一般认为,对于粒细胞减少伴有发热的患者,均使用抗生素;对于4度骨髓抑制的患者,无论有无发热,均必须预防性使用抗生素。(2)用什么?理论上抗生素的使用应该以药敏为依据,但实际工作中很难实现,故多为经验性用药。通常用广谱抗生素,特别是需要涵盖革兰氏阴性菌和厌氧菌,如三代或四代头孢菌素。(3)何时停?如果患者有发热,应在发热消退至少48小时后停;如果患者为4度粒细胞减少但无发热,待粒细胞上升至正常后可停用。

化疗药物可能发生不良反应应急预案 沈欢

. 肿瘤化学治疗药物常见不良反应 处置预案 化疗药物的不良反应除了影响机体正常的增殖细胞外,还会引起一些特殊的毒性。为了一旦发生化疗药物的不良反应能得到迅速、有序、妥善的处理,最大限度降低损害程度,特制定本处置预案。 一、药物外渗处理预案 1、停止输液; 2、限动肢体; 3、回抽外渗药物; 4、拔针; 5、外渗部位避免施压; 6、有指征时按不同药物,局部使用解毒剂; 7、按不同药物,局部冷敷或热敷; 8、抬高肢体; 9、报告记录;10、局部用中药/硫酸镁; 二、过敏反应处理预案 1、局部过敏反应: ①表现:沿静脉出现的风团、荨麻疹或红斑,常见于多柔比星和表柔比星; ②处置:使用氢化可的松或生理盐水后消退,仍可继续使用,当宜慢速。 2、全身过敏反应:在用药开始后15分钟内出现的症状或体

征应视为全身性过敏反应。 ①表现:颜面发红、荨麻疹、低血压、紫绀等。患者可诉有瘙痒、胸闷、言语困难、恶心、失听、眩晕、寒战、. . 腹痛、排便感及焦虑等。 ②处置:立即停止输注该药,平卧,保暖,吸氧,建立静脉通路,就地抗过敏处理,如:抗组胺、糖皮质激素、肾上腺素等;喉头水肿者行气管插管或气管切开;维持呼吸、血压等生命体征;心跳呼吸骤停者,立即心肺复苏。观察与记录。 三、消化道反应处理预案 1、食欲不振:孕酮类药物有助于改善食欲,如甲地孕酮; 2、恶心、呕吐: ①少食多餐,流食,控制食物温度; ②药物止吐:常用药物有:5-HT3受体拮抗剂,NK-1(P物质)受体拮抗剂(如阿瑞匹坦)、多巴胺受体拮抗剂、皮质 类固醇、苯二氮卓类、大麻类、抗胆碱能药物和抗组胺药物。轻中度可给予单药,中重度应联合给予不同作用方式的药物。 3、黏膜炎: ①合理进食:高营养流食,忌烟酒、刺激性食物; ②口腔护理:进食前漱口:洗必泰或地塞米松10mg、庆大 霉素16万U的生理盐水漱口,10-15ml/次,保留0.5-1min;

肿瘤化疗药不良反应预案处理

肿瘤化学治疗药物不良反应处置预案 化疗药物的不良反应除了影响机体正常的增殖细胞外,还会引起一些特殊的毒性。为了一旦发生化疗药物的不良反应能得到迅速、有序、妥善的处理,最大限度降低损害程度,特制定本处置预案。 一、消化道反应 (一)、消化道反应是化疗药物最常见的毒性反应,分为五级 (二)、处理措施: 1、胃肠道反应0级:不需任何的处理。 2、胃肠道反应Ⅰ级:①胃复安10mg im tid;②爱茂尔2ml im bid③5-HT3受体拮抗剂; (用药前半小时)格拉司琼3mg iv qd/bid或恩丹西酮8mg iv qd/bid; ④地塞米松5mg iv bid;⑤口腔黏膜炎可漱口水漱口、氟康唑外用或青霉素800万u ivdrip qd至口腔炎消失;⑥腹泻可应用PPA0.5 tid或易蒙停1粒 qd或蒙脱石散剂 3 tid至腹泻停止并适当补液及补充电解质。 3、胃肠道反应Ⅱ级:①胃复安10mg tid或者胃复安10mg im tid;②爱茂尔4ml im bid③5-HT3受体拮抗剂;(用药前半小时)格拉司琼3mg iv qd/bid 或恩丹西酮8mg iv qd/bid;④地塞米松5mg iv bid;⑤配合镇静剂:安定10mg qd或非那根25mg im qd;⑥口腔黏膜炎可漱口水漱口、氟康唑外用或青霉素800万u ivdrip qd至口腔炎消失;⑦腹泻可应用PPA0.5 tid或易蒙停1粒 qd或

蒙脱石散剂 3 tid至腹泻停止。同时,纠正水电酸碱平衡,大量输液和补充电解质、维生素,每日液体量保证在2500ml以上,并复查肝功、电解质,必要时停药。 4、胃肠道反应Ⅲ、Ⅳ级:①5-HT3受体拮抗剂;(用药前半小时)格拉司琼3mg iv qd/bid或恩丹西酮8mg iv qd/bid;②地塞米松5mg iv bid;③配合镇静剂:安定10mg qd或非那根25mg im qd;④口腔黏膜炎可漱口水漱口、氟康唑外用或青霉素800万u ivdrip qd至口腔炎消失;⑤腹泻可应用PPA0.5 tid 或易蒙停1粒 qd腹泻停止。同时,纠正水电酸碱平衡,大量输液和补充电解质、维生素,每日液体量保证在2500ml以上,并复查肝功、电解质⑥停药观察。 5、一般情况处理:①口腔护理;②清淡、易消化饮食;③大量饮水;④大剂量水化治疗。 二、骨髓抑制 骨髓抑制是化疗药物最常见、最严重的毒性反应,其外周血白细胞、血小板的明显下降,可引发致死性感染与出血,并限制了化疗的进程,直接影响预后,因此对化疗过程中可能出现的骨髓抑制应予以积极的预防和处理。 (一)、骨髓抑制程序按WHO毒性评定标准确定,根据白细胞、中性粒细胞、血红蛋白、血小板分级如下: (二)、处理措施; 1、骨髓抑制0度:不需任何处理。 2、骨髓抑制Ⅰ度者:①利可君20mg po tid;地榆生白片0.4po tid;复方阿胶20ml po tid;②血小板减少者:氨肽素1.0 tid 3、骨髓抑制Ⅱ度者:①利可君20mg po tid;地榆生白片0.4po tid;复方

肿瘤化疗不良反应处理常规

肿瘤化疗不良反应处理常规 一、局部反应 有些刺激性较强的抗肿瘤药,如长春碱类、葸环类、MMc和HN:等使用不当可引起严重的局部反应,使用时应予重视,预防为主和及时处理十分重要。 1、栓塞性静脉炎:其表现为注入化疗药所用的静脉部位疼痛、皮肤发红,以后沿静脉皮肤色素沉着、脉管呈索条状变硬和导致静脉栓塞。 处理:为预防静脉炎的发生,应避免直接推注药物,而将化疗药物稀释后静注或静滴,然后用采用生理盐水或5%葡萄糖充分冲洗输液血管,以减轻药物对静脉的刺激。如需多次用药或病人静脉过细,均可采用锁骨下静脉穿刺法,将导管插入上腔静脉,则不会引起静脉炎,并可保留导管,使病人减少多次穿刺之痛苦,提高其的生活质量。 2、局部组织坏死:当刺激性强的化疗药漏人皮下时,即可引起局部皮下组织的化学性炎症,表现为漏药局部红肿、疼痛严重,可持续2-3周。如漏药当时未作处理,则可引起局部皮肤坏死、形成溃疡,需待数月溃疡才能愈合。 处理:①及时发现:当化疗药漏于皮下时病人即刻感到局部明显疼痛,此时应立即停注药物,用生理盐水冲洗完输液管道内的化疗药物,拔出针头,重新选择其他血管穿刺输液;②及时处理:用生理盐水作局部皮下注入,以稀释化疗药的浓度,并用2%普鲁卡因局部封闭,然后根据化疗药物的特性予以冷敷或热敷。 3、抗肿瘤药静脉外渗的处理 静脉滴注或推注化疗药物时,如果使用不当,可使药物外渗到皮下组织,轻者引起红肿、疼痛和炎症,严重时可致组织坏死和溃疡,较长时间不愈合,给病人带来痛苦。因此,医务人员应了解药物外渗的原因、预防及处理方法,而后两项十分重要。 ?药物外渗的预防,具体措施如下: ?化疗前应识别是发疱性还是非发疱性药物。 ?输注化疗药的人员应受过专门训练或取得从事化疗的证明,按制定的方 案进行化疗。 ?以适量稀释液稀释药物,以免药物浓度过高。

常见化疗药物的不良反应有

常见化疗药物的不良反应有: (1)骨髓抑制:骨髓抑制通常先出现白细胞减少,然后出现血小板减少,前者多比后者严重;少数可出现严重贫血。 处理:减量或停药;预防和治疗感染;口服各种升白药物;白细胞严重减少时可用粒细胞集落刺激因子(G-CSF)或粒细胞一单核细胞集落刺激因子;成分输血或输新鲜血;白蛋白、血浆输入;短期血小板显著降低,可用小剂量皮质激素治疗,如泼尼松5~10mg,每天2次,并给予止血药以防出血,可注射血小板生成素尽快使血小板恢复。 (2)胃肠道不良反应:常用的止吐药物目前以5-HT3受体拮抗剂止吐疗效最好。用法为:格拉司琼3mg,化疗前O.5~l小时静注;昂丹司琼8mg于化疗前O.5~1小时静注或口服;或用甲氧氯普胺、苯海拉明及地塞米松三联镇吐,对轻到中等强度呕吐也有较好疗效。其他:化疗还可引起食欲减退、腹胀、腹泻和便秘等,可对症处理治疗。 (3)心脏不良反应:蒽环类是最常引起心脏毒性的药物之一,其他药物有抗癌锑、喜树碱、三尖杉生物碱。临床所见轻者可无症状,仅心电图表现为心动过速,非特异性sT改变等;重则出现心肌损伤、心包炎,甚至心力衰竭、心肌梗死等,表现为心悸、气短、心前区疼痛、呼吸困难。心脏毒性与药物积蓄量有密切关系,如阿霉素积蓄量>600mg/m【2】时心肌病发生率可达15%以上。因此,目前推荐阿霉素的累积总剂量不超过550mg/m【2】。 处理措施:限制蒽环类药物总剂量,原有心脏病、纵隔曾经放疗,其用药累积量应降低;应用可降低蒽环类心脏毒性的药物,如维生素E、辅酶Q10、 ATP、乙酰半胱氨酸等;出现心脏毒性时,化疗药物就减量或停用。 (4)肺脏不良反应:包括间质性肺炎、过敏性肺炎、肺水肿、肺纤维化。表现为咳嗽、气短,甚至呼吸困难、胸痛等。 防治措施:限制有关药物总量;肺功能不良,有慢性肺疾患,曾接受过胸部放疗的患者慎用或禁用有关药物;用药期间密切观察肺部症状及x线改变,定期做血气及肺功能测定,一旦出现肺毒性应及时停药,给予皮质类固醇、抗生素、维生素类等药物治疗。 (5)肝脏不良反应:包括血清转氨酶、胆红质升高、肝脂肪变和肝纤维化等,表现为乏力、食欲缺乏、恶心、呕吐,甚至出现黄疸。 处理措施:化疗前后检测肝功能;出现肝损害时应减量或停药;给予保肝药物及能量合剂治疗。 (6)泌尿系统不良反应:包括化疗药物易引起肾毒性和化学性膀胱炎。肾毒性:易引起肾毒性的药物有铂类化合物、普卡霉素、丝裂霉素、链佐星、异环磷酰胺、大剂量甲氨蝶呤等,其中以顺铂最易引起肾毒性。临床上可表现为无症状性血清肌酐升高或轻度蛋白尿,甚至少尿、无尿、急性肾衰竭。

化疗药物不良反应的处理预案

化疗药物不良反应及处置预案 一常见药物得主要毒性 1、长春花碱类:神经毒性 2、异环磷酰胺与环磷酰胺:出血性膀胱炎 3、蒽环类:心肌病 4、博莱霉素:肺纤维化 5、门冬酰胺酶 :过敏反应 6、顺铂:肾毒性,神经毒性 7、异环磷酰胺:中枢神经系统毒性 8、丝裂霉素:溶血性尿毒性综合征 9、紫杉醇:神经毒性,急性高敏反应 HK6JkBB。 易致毒性得化疗药物 肺:博莱酶素,白消安,卡氮芥,甲氨喋呤,丝裂霉素,环磷酰胺 心脏毒性:阿霉素,柔红霉素,盐酸米托蒽醌, 丝裂霉素 出血性膀胱炎:环磷酰胺,异环磷酰胺、 神经病变:长春新碱,长春碱,紫杉醇,顺铂,甲基苄肼 胰脏:L-门冬酰胺酶,链脲酶素 肾脏损害:顺铂,高剂量得甲氨喋呤,丝裂酶素,链脲酶素 肝损害(包括硬化):甲氨喋呤,6-巯嘌呤,L-门冬酰胺酶 致癌作用(包括引起白血病):烷化剂,甲基苄肼,潜在得所有药物不育不孕:烷化剂,潜在得所有药物。 过敏反应:L-门冬酰胺酶,博莱霉素,紫杉醇 发热:博莱霉素,阿霉素,干扰素,白细胞介素2Qhb8e1N。 二可能出现得不良反应得处理预案 1过敏反应 过敏反应程度分级 1级:局部反应,荨麻疹直径小于6厘米 2级:荨麻疹累及范围广,但直径小于6厘米;或

严重得局限性荨麻疹直径大于6厘米 3级:严重支气管痉挛,呼吸困难,胸闷,咳嗽, 寒颤,呕吐,心动过速,躁动不安,血清病 4级:严重低血压,休克,或上述任何症状合并有 低血压与休克(心源性) 1、2级过敏反应为局部过敏反应, 3、4级过敏反应为全身过敏反应 处理办法:1、 2级用激素及抗组胺类药物抗过敏 3 、4级按过敏性休克方案处理 2抗癌药物得外渗及处理 常用得抗癌药物按外渗引起局部组织损害程度得不同分为三类 ⑴腐蚀性药物:外渗后可引起组织发疱甚至坏死。 ⑵刺激性药物:能引起注射部位或静脉径路疼痛,可有局部炎症反应、静脉炎、局部过敏反应等。 ⑶非刺激性药物:外渗后不对组织产生不良反应。 腐蚀性刺激性 Dactinomycin更生霉素 Bleomycin博莱霉素 Daunorubicin柔红霉素Cisplatin顺铂 Doxorubicin阿霉素 Carboplatin卡铂 Epirubicin表柔比星Cyclophosphamide环磷酰胺 Mechlorethamine氮芥Dacarbazine 达卡巴嗪 Mitomycin丝裂霉素 Etoposide 依托泊苷 Vinblastine长春碱Ifosfamide 异环磷酰胺 Vindesine长春酰胺 5-Fluorouracil5-氟尿嘧啶 Vincristine长春新碱 Paclitaxel紫杉醇 Novelbine诺维本S41HInG。 要减少抗癌药物得外渗,关键要加强对使用抗癌药物得医生与护士进行专业培训。使用腐蚀性抗癌药物时,避免外渗得发生重在预防。So5MtvE。 防治措施

化疗常见不良反应

化疗常见不良反应——恶心呕吐,及其护理化疗最常见的不良反应是胃肠道反应,病人出现恶心、呕吐、腹痛、腹泻、便秘等,也可以有口腔粘膜或消化道粘膜溃殇导致的便血等。骨髓抑制也是常见的不良反应,其中以白细胞减少最常见。其次是血小板减少,如果没有明显的消化道出血,贫血一般不会立即出现。标准剂量下的化疗可以出现肝脏功能和肾脏功能的损害。一般来说化疗药物可以对卵巢和辜丸的功能有一定程度的影响。病人也可以出现脱发等情况。化疗药物种类很多,不同化疗药物对身体各脏器的毒性作用是有差别的。(1) 化疗的局部不良反应:主要是静脉炎和药物渗漏所导致的局部组织坏死。化疗药物所导致的静脉炎是药物所经过静脉的血栓性静脉炎,其他部位的静脉炎或深静脉血栓形成非常罕见。这实际上是化疗药物对所经过血管的剌激作用,表现为血管的红、肿、疼痛,可以用局部热敷的方法治疗,一般对病人不会造成很大痛苦;局部组织坏死是因为化疗药物渗漏到静脉以外引起,表现为局部的剧烈疼痛、组织坏死和溃殇形成。出现渗漏以后,应立即进行局部冷敷,可以用局部麻醉药物进行封闭、如意金黄散外敷。对于已经出现的局部大面积组织坏死应该进行植皮,当然这种情况是极其罕见的。(2) 恶心、呕吐:这些是化疗药物最常见的早期毒性反应。严重的呕吐可导致患者脱水、无法进食,剧烈的恶心、呕吐是非常痛苦的,有的患者甚至因不能忍受这种痛苦而拒绝进行化疗。恶心、呕吐的原理除了化疗药物对于胃肠道的直接刺激作用外,一个非常重要的因素是药物通过间接或者直接作用刺激大脑的呕吐中枢。化疗引起的呕吐可以分为急性呕吐和延迟性呕吐。急性呕吐是指在化疗24小时以内发生的呕吐,延迟性呕吐是指化疗后1周内出现的呕吐目前,对呕吐已经有了非常有效的治疗药物,如激素、胃复安和众多的5起色胶受体抑制剂。这些抑制剂包括枢复宁、枢丹、日区必停、康泉等很多种类,各种药物的效果基本相似。如果化疗过程中病人食欲很差,应该适当补充营养,可以进行静脉补液,同时应用保护肝脏、肾脏的药物。(3) 化疗过程中其他的消化道反应:因为消化道粘膜是增殖活跃的组织,因此进行化疗时常见粘膜的损伤,这些损伤主要以炎症的形式表现,如口腔炎、食管炎、口腔溃殇等。用氟尿喀皖类药物出现粘膜炎症和口腔溃殇的机会最多,连续应用比单次应用出现的频率高得多。病人主要的不适是疼痛和不能进食。治疗方法可以口服维生素Bp并且进行对症处理,如局部应用麻醉药,经常漱口保持口腔清洁,使用各种治疗口腔溃殇的散剂、贴剂。不能进食时进行营养支持。腹泻和便秘同样是化疗药物常见的不良反应。其症状往往在大剂量连续应用的情况下容易出现,偶尔可以出现血性腹泻。血性腹泻表示存在消化道的破溃和出血。化疗过程中出现腹泻的病人应该进行粪便常规检查,注意是否合并存在肠道感染,如果存在感染则应该使用抗生素,没有感染的单纯腹泻给予止泻药物。为避免严重腹泻导致的脱水和营养不良,应该进行补液。出现便秘时可以服用缓泻剂,还应增加食物中纤维素的含量以润肠通便。(4) 肺毒性:不常见,通常出现得缓慢和延迟,多数出现在化疗药物应用后数月,表现为干咳和呼吸急促。引起肺脏毒性作用的药物有:博来霉素、马利兰、丝裂低点。化疗药物的肺脏毒性作用目前没有特效的治疗方法。(5) 心脏毒性作用:包括心肌病、心电图改变、心律失常、心肌缺血性改变。引起心脏毒性作用最常见的药物是阿霉素,因此使用阿霉素有严格的剂量限制。现在,已经有很多阿霉素的改进药物,这些药物对于心脏的毒性作用明显降低。心脏毒性的预防措施,包括应用心肌保护剂,慎重选择适应证,密切观察患者反应,在化疗前必须进行心电图检查并了解患者既往的心脏病史等。(6) 肝脏的毒性作用:由药物本身或者药物在体内代谢产物引起。由于绝大多数化疗药物都要经过肝脏代谢或者经血液循环通过肝脏,因此肝脏损害在临床常见。肝功能损害是一个急性过程,表现为转氨酶和血清胆红素升高,大剂量化疗药物可引起肝脏纤维化。对其预防和治疗是在化疗时应用保肝药。(7) 肾脏的毒性作用:大部分化疗药物需要经过肾脏排出体外,所以肾脏是化疗药物的一个重要毒性作用的器官。肾脏损害在实验室检查方面表现为血清肌酣、尿素氮的升高,蛋白尿等,严重病例可以出现肾功能衰竭。引起肾脏毒性作用频率最高的药物是顺销,在应用此药时需要进行大量补液。(8) 膀脱毒性作用:化疗药物通过肾脏经输尿管进入膀脱,在膀脱中存留可以损伤膀脱粘膜引起化学性膀脱炎。常见的药物是环磷眈胶和异环磷眈胶。病人可以出现尿频、尿急和排尿困难等,偶尔有血尿。预防和治疗方法包括应用保护剂一一疏己黄酸锅,并且进行水化和利尿。(9) 对性功能的影响:许多化疗药物可以影响生殖细胞的产生和内分泌功能,对生殖细胞产生致突变作用,对胎儿有致畸作用。化疗药物可以引起男性精子减少导致不育,其药物有瘤可宁、环磷酷胶、氮芥、马利兰和甲基节胁。环磷团先胶、马利兰、氮芥可以引起女性卵巢功能衰竭和闭经。化疗药物对儿童生殖系统的影响则要小得多。(10) 骨髓抑制:在化疗过程中经常出现的不良反应是骨髓抑制。

化疗药物不良反应的处理预案(4234)

化疗药物不良反应处置预案 一常见药物的主要毒性 1、长春花碱类:神经毒性 2、异环磷酰胺和环磷酰胺:出血性膀胱炎 3、蒽环类:心肌病 4、博莱霉素:肺纤维化 5、门冬酰胺酶:过敏反应 6、顺铂:肾毒性,神经毒性 7、异环磷酰胺:中枢神经系统毒性 8、丝裂霉素:溶血性尿毒性综合征 9、紫杉醇:神经毒性,急性高敏反应 易致毒性的化疗药物 肺:博莱酶素,白消安,卡氮芥,甲氨喋呤,丝裂霉素,环磷酰胺 心脏毒性:阿霉素,柔红霉素,盐酸米托蒽醌,丝裂霉素 出血性膀胱炎:环磷酰胺,异环磷酰胺. 神经病变:长春新碱,长春碱,紫杉醇,顺铂,甲基苄肼 胰脏:L-门冬酰胺酶,链脲酶素 肾脏损害:顺铂,高剂量的甲氨喋呤,丝裂酶素,链脲酶素 肝损害(包括硬化):甲氨喋呤,6-巯嘌呤,L-门冬酰胺酶 致癌作用(包括引起白血病):烷化剂,甲基苄肼,潜在的所有药物 不育不孕:烷化剂,潜在的所有药物。 过敏反应:L-门冬酰胺酶,博莱霉素,紫杉醇 发热:博莱霉素,阿霉素,干扰素,白细胞介素2 二可能出现的不良反应的处理预案 1过敏反应 过敏反应程度分级 1级:局部反应,荨麻疹直径小于6厘米 2级:荨麻疹累及范围广,但直径小于6厘米;或 严重的局限性荨麻疹直径大于6厘米 3级:严重支气管痉挛,呼吸困难,胸闷,咳嗽, 寒颤,呕吐,心动过速,躁动不安,血清病 4级:严重低血压,休克,或上述任何症状合并有 低血压和休克(心源性) 1、2级过敏反应为局部过敏反应, 3、4级过敏反应为全身过敏反应 处理办法:1 2级用激素及抗组胺类药物抗过敏 3 4级按过敏性休克方案处理 2抗癌药物的外渗及处理 常用的抗癌药物按外渗引起局部组织损害程度的不同分为三类 ⑴腐蚀性药物:外渗后可引起组织发疱甚至坏死。 ⑵刺激性药物:能引起注射部位或静脉径路疼痛,可有局部炎症反应、静脉炎、局部过敏反应等。

化疗药物常见的不良反应

化疗药物常见的不良反 应 标准化管理处编码[BBX968T-XBB8968-NNJ668-MM9N]

化疗常见的不良反应(一) (一)局部不良反应 部分抗肿瘤药物对血管刺激性较大,作静脉注射时易刺激静脉内壁造成静脉炎,表现为从注射部位沿静脉走向出现发红、疼痛、色素沉着、血管变硬等。如静脉注射时药物不慎漏于皮下,即可引起疼痛、肿胀或局部组织坏死。 护理措施 1、选择好输液部位,避开手腕和肘窝以及施行过广泛切除性外科手术的肢体的末端,乳腺癌根治术后避免患肢注射,避免下肢静脉。合适的部位为前臂,应该避免在同一部位多次穿刺,有计划地调换静脉,选择静脉从小到大,由下到上,由远端到近端。 2、在可能的情况下,应考虑采用中心静脉留置针 3、静脉注射药物时,药液的浓度不宜过高,给药速度不宜过快,减少对静脉的刺激。 4、注射化疗药物前,必须先用%的生理盐水诱导,确保针头在静脉内再注入化疗药。输液过程中加强观察,并询问患者注射部位是否疼痛、肿胀等不适。 5、输入化疗药物后,应该用%的生理盐水充分冲洗管道后再抜针(除奥沙利铂外,奥沙利铂输入前后必须要用5%葡萄糖冲洗静脉管道),使化疗药物完全进入人体内,并减少药液对血管壁的刺激。 6、在用药前详细向患者讲解药物渗出的临床表现,如果出现局部隆起、疼痛或输液不畅时,及时呼叫护士。 7、一旦疑有外漏,应马上停止注射,保留针头,接空针,从原静脉抽吸抽出残留在针头、输液管中的药物,并用硫酸镁冷敷(奥沙利铂外漏一周内禁止冷敷),抬高患肢。 (二)消化系统不良反应 许多药物对胃肠道黏膜有损害作用而引起不同程度的消化道反应,如食欲减退、恶心、呕吐、腹泻等。

化疗药物相关不良反应的处理策略知识讲解

化疗药物相关不良反应的处理策略

化疗药物相关不良反应的处理策略抗癌药物常见毒副反应分级标准(WHO)

N=正常值上限

骨髓抑制 骨髓抑制是化疗最常见的限制性毒副反应。粒细胞半衰期6-8小时,因此最先表现为粒细胞下降。血小板半衰期5-7天,降低出现较晚。红细胞半衰期为120天,通常下降不明显。 骨髓抑制明显的化疗药 ◆紫杉类:紫杉醇、多西紫杉醇; ◆长春碱类:长春地辛、长春瑞滨; ◆蒽环类:阿霉素、表阿霉素。

处理策略 ◆白细胞、粒细胞降低到Ⅱ度时,应给予G-CSF或GM-CSF治疗,一旦达到Ⅳ度可适当应用抗菌药物预防感染,一旦发热应立即做血培养和药敏,并给予广谱抗生素治疗,同时应给予G-CSF或GM-CSF治疗。特别指出,升白细胞治疗只能在一个周期的化疗药物用药完全结束的48小时以后才能应用。

◆血小板达Ⅱ度时可皮下注射白介素-11(IL-11)或血小板生成素(TPO),当达Ⅳ度时属于血小板减少出血危象,应输注血小板。 ◆血红蛋白<100g/L,可皮下注射促红细胞生成素(EPO),同时补充铁剂。 临床经验 骨髓抑制最常见的是白细胞减少。化疗结束48小时后复查血常规,根据血象及患者症状(比如发热、乏力等)来决定是否应该升白细胞。 如果患者白细胞骨髓抑制轻中度,予以瑞白(重组人粒细胞刺激因子注射液)150ug 皮下注射 bid,第二天复查血常规,如果白细胞未能达 10.0×109/L,继续升白细胞,直到到达为止。 如骨髓抑制达Ⅳ度或有发热症状,予以抗生素抗感染治疗,同时对房间紫外线消毒,每天2次、每次30分钟。 消化道反应

重视化疗药物常见及特异性不良反应

重视化疗药物常见及特异性不良反应 临床应该做到正确诊断、即时治疗并合理调整剂量 抗肿瘤化疗药物经过近半个多世纪的发展已取得了举世瞩目的成就,然而,由于化疗药物缺乏细胞毒的特异性,在杀伤肿瘤细胞的同时也会对人体正常细胞产生损伤导致化疗相关毒副反应。随着化疗药物生物分子化学和生产工艺的不断提高,与既往的药物相比,新一代化疗药的血液学及非血液学毒性均明显降低,使得这些药物很快成为近年来抗肿瘤化疗的主角,但随之也出现了新药特有的毒副反应,比较突出的如吉西他滨等药物引起的血小板减少,伊立替康相关的迟发性腹泻,奥沙利铂导致的外周神经毒性,卡培他滨相关的手足综合征等。这些不良反应明显影响了肿瘤患者的生活质量,甚至有部分会威胁患者的生命,应得到临床充分的重视。 临床应用抗肿瘤药物时,除了要熟悉其作用机制、适应证、恰当的剂量外,还要清楚地了解抗肿瘤药物预期可出现的特异性及非特异性的不良反应,做到快速诊断,即时治疗。这样才有利于在不断提高抗肿瘤疗效的同时,最大限度地减少毒副反应的发生并改善患者生活质量。 症状一:骨髓毒性 骨髓功能抑制是非常常见的化疗非特异性毒性,现在使用的化疗药物中无论程度近90% 的药物可出现骨髓抑制情况。骨髓抑制主要表现为化疗药物对特定干细胞动力学的影响,骨髓抑制对骨髓中特定的干细胞损伤将减少周围血液中成熟的、有功能的血细胞数量,其减少的程度与外周血液中血细胞成分的生存期有关。如红细胞的生物半衰期为120 天,血小板为5~7 天,粒细胞为6~8小时,所以化疗后首先表现出血细胞计数减少的是白细胞,然后是血小板、红细胞。 白细胞减少 出现时间化疗药物对白细胞减少的程度、出现的早晚和持续的时间并无完全相同,这与其作用机制有关。除了H N2、MTX 大剂量冲击化疗时,用药3~4 日后出现白细胞下降外,大部分化疗药物在用药后1~2 周出现白细胞下降,2周左右达到最低点,3~4 周时恢复至正常。但值得注意的是,部分临床还在使用的药物(包括卡莫司汀BCNU、洛莫司汀CCNU、丙卡巴肼PCZ、丝裂霉素C 等)存在迟发型毒性,用药3 周后才出现白细胞下降,需要重视。 诊断依据相应剂量药物可能出现白细胞抑制的时间定期复查血常规。 治疗轻度白细胞抑制且无继续降低趋势:密切观察,加强营养,可口服恢复血象药物:如利血生、生白片等。 中度白细胞抑制无感染征象:可皮下注射G-CSF,一般3~5日可恢复正常。G-CSF、G-MCSF 的应用:推荐剂量为G-CSF 5 ug/kg/ 天,GMCSF250 ug/m2/ 天,给药途径:sc or iv,注意:化疗后24~48h,化疗前24 小时给药,存在毒副作用。 重度白细胞抑制且存在感染征象,或粒细胞缺乏性发热:(1)广谱抗生素,血及感染病灶细菌培养+ 敏感试验;(2)G - C S F(NC CN推荐:非格司亭或G - C S F5 ~ 1 0 m g / k g s c q d)直至中性粒细胞低峰计数至少达到正常值;(3)消毒隔离,必要时成分输血;(4)每2 ~ 3 天复查白细胞值。

化疗药物毒副反应与处理规范标准

化疗药物毒副反应及处理规范 1. 化疗药物的特点: 选择性不高,在杀伤肿瘤细胞的同时对正常细胞也具杀伤力。对增殖旺盛的骨髓、胃肠道粘膜细胞、生殖细胞、毛发和肝肾等脏器均有不同程度的损伤。 1.1 按毒副反应出现时间划分 1.1.1 立即反应:用药后一天内出现的反应,如恶心、呕吐等; 1.1.2 早期反应:用药后几天至几周内发生,如口腔炎、白细胞减少 等; 1.1.3 迟发反应:用药后几周至几月内发生,如心、肺毒性; 1.1.4 晚期反应:用药数月至几年后才发生,如第二个肿瘤、不育症 等。 1.2 根据化疗药物外渗后对组织的损伤程度,将化疗药物分为三类:1. 2.1 刺激性化疗药物外渗后可以引起灼伤或轻度炎症而无坏死的 药物。如氮烯咪胺、足叶乙苷等。 1.2.2 发疱性化疗药物外渗后可以引起局部组织坏死的药物。如阿 霉素、表阿霉素、丝裂霉素、长春新碱、长春花碱等。 1.2.3 非发疱性化疗药物无明显发疱或刺激作用的药物。如环磷 酰胺、甲氨蝶呤、氟尿嘧啶、阿糖胞苷、顺铂、米托蒽醌等 2. 局部毒性反应 2.1 静脉炎

静脉炎分级 药物PH 值和渗透压对静脉的影响 PH 值的影响:正常7.35-7.45 低于 4.5 或高于9.0 引起静脉内膜损伤渗透压:正常270-320mOsm/L 文献表明﹥450mOSM/L 会引起中度静脉炎 ﹥600mOSM/L 则必定引起静脉炎 部分常用药物的渗透压 2.1.1 2.1.1.1 药物的刺激性 2.1.1.2 注射针头对血管内皮的损伤 2.1.1.3 血管的粗细及血流速度 2.1.1.4 药物的PH 值

2.1.2 静脉炎防治措施 2.1.2.1 调整药物浓度 2.1.2.2 对血管的选择 2.1.2.3 温度调整 2.1.2.4 避免同时应用其他血管刺激性药物 2.1.2.5 局部应用喜疗妥、护脉膏等 2.1.2.6 血管未遭破坏前选择PICC 、锁穿、静脉留置针等2.2 药物外渗 2.2.1 与药物渗漏发生的有关因素 2.2.1.1 注射血管:细、弹性差 2.2.1.2 注射部位:避免手背、关节处 2.2.1.3 注射技术 2.2.1.4 外界因素 2.2.1.5 病理性因素:上腔静脉综合征、乳腺癌患侧肢体2.2.1.6 放射线影响 2.2.2 药物渗漏后的处理 2.2.2.1 间断冰敷或冷敷: 2.2.2.1.1 血管收缩,降低药物吸收; 2.2.2.1.2 减弱药物对组织细胞破坏能力,限制损伤范围2.2.2.2 局部封闭 2.2.2.3 护脉膏、喜疗妥、地米等 3. 消化道毒性

化疗药物常见的不良反应doc资料

化疗药物常见的不良 反应

化疗常见的不良反应(一) (一)局部不良反应 部分抗肿瘤药物对血管刺激性较大,作静脉注射时易刺激静脉内壁造成静脉炎,表现为从注射部位沿静脉走向出现发红、疼痛、色素沉着、血管变硬等。如静脉注射时药物不慎漏于皮下,即可引起疼痛、肿胀或局部组织坏死。 护理措施 1、选择好输液部位,避开手腕和肘窝以及施行过广泛切除性外科手术的肢体的末端,乳腺癌根治术后避免患肢注射,避免下肢静脉。合适的部位为前臂,应该避免在同一部位多次穿刺,有计划地调换静脉,选择静脉从小到大,由下到上,由远端到近端。 2、在可能的情况下,应考虑采用中心静脉留置针 3、静脉注射药物时,药液的浓度不宜过高,给药速度不宜过快,减少对静脉的刺激。 4、注射化疗药物前,必须先用0.9%的生理盐水诱导,确保针头在静脉内再注入化疗药。输液过程中加强观察,并询问患者注射部位是否疼痛、肿胀等不适。 5、输入化疗药物后,应该用0.9%的生理盐水充分冲洗管道后再抜针(除奥沙利铂外,奥沙利铂输入前后必须要用5%葡萄糖冲洗静脉管道),使化疗药物完全进入人体内,并减少药液对血管壁的刺激。 6、在用药前详细向患者讲解药物渗出的临床表现,如果出现局部隆起、疼痛或输液不畅时,及时呼叫护士。 7、一旦疑有外漏,应马上停止注射,保留针头,接空针,从原静脉抽吸抽出残留在针头、输液管中的药物,并用硫酸镁冷敷(奥沙利铂外漏一周内禁止冷敷),抬高患肢。 (二)消化系统不良反应

许多药物对胃肠道黏膜有损害作用而引起不同程度的消化道反应,如食欲减退、恶心、呕吐、腹泻等。 护理措施 1、化疗前做好解释工作,化疗时有意识地与患者谈心。 2、保持病房环境清洁、无异味,减少不良刺激。 3、在化疗前及时准确的给予止吐药物,如甲氧氯普胺、阿扎司琼等,必要时可以使用镇静药物辅助治疗。 4、给予清淡易消化的饮食。对已发生呕吐的患者,可在呕吐的间歇期进食,少量多餐,多饮水,并保持口腔的清洁。 (三)骨髓抑制 护理措施 1、给予高蛋白质、高热量、丰富维生素的饮食。 2、按时查血常规,了解血象下降情况遵医嘱给予升血药物,粒细胞集落刺激因子(G-CSF)并观察疗效。必要时输注全血或成分输血。 3、白细胞特别是粒细胞下降时,感染的机会将会增加,当白细胞计数<4.0*109/L,应用紫外线消毒病房,减少探视,严密监测患者的体温.当白细胞计数<1*109/L,容易发生严重感染,需进行保护性隔离。 4、当血小板计数<50*109/L会有出血的危险,当血小板<50*109/L,易发生中枢神经系统、肠道、呼吸道的出血,应严密观察病情变化,防止脑、肺的出血。协助做好生活护理,避免碰撞,拔针后增加按压时间,静脉注射时止血带不宜过紧,时间不宜过长。一旦患者出现头痛等症状应考虑颅内出血,及时通知医生。

化疗的不良反应的分类

第一节不良反应分类 任何药物性治疗均会伴有---定程度的不良反应,不同的药物具有不同的毒性谱c对恶性肿瘤化疗的不良反应而言,除了最常见的血液毒性、消化道毒件之外,人体的许多脏器、许多组织均会受到抗癌药物不同程度地损伤而产生多种多样的不良反应。 一、近期反应和远期反应 抗癌药物不良反应的分类方式很多,临床最为常用的是根据不良反应发生的时间分为四类(表1-1),或简化为近期反应和远期反应两类:11。近期反应主要发生于给药后 4 词以内,而远期反应则指在用药4周后发生,有时可长达数十年。常见毒性反应的发生时间如表卜2[2)所示。

表1 一2 抗肿癯药物毒性的发生时间 抗肿瘤药物毒性的发生时间性类 ____________________________________________________________________________________ 发生时间 毒性种类 _____________________________________________________ 用药当日 H 、动过速、心律失常、眩犛、发氣、血^痛:恶 2-3日 倦怠感、食欲不振、恶心、呕吐(迟发性) 7-14 日 口炎、腹泻、食欲不振、血液泰性 14?28日 脏器损害、膀咣炎、皮肤角化、色紊沉著、脱发、神经损害、免疫异常 2?6个月 肺纤維化、允血性心功不全 5-6年 继发性肿瘤

二、急性、亚急性、慢性毐性 通常在进行新药研究时,要求进行急性毒性、亚急性毒件和慢性毒n试验c 1.急性毒性:指用药后1-2周内的#副作用,, 2.急性毐性:指用药后2周至3个月的毒副作用.: 3.慢性毒性:指超过3个月的毒性作坩… 二、世界11生组织(WHO)分类 1.急性和亚急性毐件:用药后3个月以内发牛的毒性… 2.慢性和后期#性:发生fr:用药后3个月至数年。 四、按毐性转W分类 1.可逆性毒性:在停药一段吋间后毒性消失,机体可恢复正常.如恶心、呕吐、骨髓抑制等。 2.不可逆n#怍:#性发牛.后持续存在,机体不能恢复到正常状态,如耳聋、重度脱发等。 五、按毒性所致后采分类 1.致死性毒性:主要发生在重要脏器受损的悄况,发生率低,如阿霉素所致急性充血性心力哀竭。 2.非致死性毒性:包括绝大多数不良反应,如恶心、呕吐、脱发等。

常用化疗药物与副作用

常用化疗药物主要副作用 各种化疗药物均对生长活跃的组织有毒性作用,都有不同程度的骨髓抑制及消化道反应,下表仅指其需要特别注意的副作用 1、丝裂霉素MMC;?骨髓抑制:4-6周最明显 2、博莱霉素BLM;?毒副作用:肺毒性:肺炎样症状、肺纤维化, 皮肤反应:指趾关节皮肤肥厚,色素沉着。 发热:38度左右,可自行消退。 3、新一代铂类,包括:奥沙利铂、络铂、奈达铂 高发生率不良反应有:周围神经毒性、骨髓抑制、腹泻 经对症处理、减量、停药,基本可控制

4、长春瑞宾NVB:从外周静脉给药时,刺激大,静脉炎发生率高,切勿外渗。 周围神经毒性:腱反射消失、指、趾麻木、四肢疼痛、肌肉震颤。 骨髓抑制:主要为中性粒细胞减少,但无剂量累积毒性。 5、依立替康: 1)急性反应: 乙酰胆碱综合征,表现为多汗、多泪、唾液分泌增多、视物模糊、痉挛性腹痛、“早期”腹泻; 在用药24小时内出现,多可自行缓解,严重者给阿托品治疗; 恶心呕吐常见。 2)亚急性反应: 延迟性腹泻,剂量限制毒性,用药24小时后出现,水样便,可带血,发生率80%~90%,严重者占39%; 大剂量易蒙停有效; 骨髓抑制明显,亦为剂量限制毒性。 6、托泊替康:骨髓抑制明显;4度血小板降低发生率达26%,中位持续时间为5天,血小板降低至最低中位发生时间为15天。 7、草酸铂L-OHP: 外周神经毒性:感觉迟钝、异常,遇冷加重,偶见可逆性急性咽喉感觉异常。 与依立替康合用可发生胆碱能综合征(腹痛、唾液分泌过多等)危险,阿托品可以预防。 护理措施:------四禁 ?禁止用N.S稀释 ?禁止用冰水漱口和冷食 ?禁止与碱性药物或溶液配伍输注 ?制备药液及输注时避免接触铝制品、避开离子 8、掌握化疗药物的正确溶酶,保证药物有效性 用N.S稀释的药物:氮芥、CTX、VDS、BLM、喜树碱、VP-16、DDP 用G.S稀释的药物:MTX、CBP、草酸铂、秋水酰碱、THP、光辉霉素、抗癌锑等。 需要避光的常用药物:DTIC MMC 放线菌素D、光辉霉素、秋水仙碱、喜树碱、长春碱类 需冷藏的常用药物:在2-8度以下冰箱内保存:CCNU、ME-CCNU、长春花碱(VLB)、VDS、NVB、紫杉醇、泰索帝、DTIC 低温保存:去甲氧柔红霉素、门冬酰胺酶