中国法制史考试重点

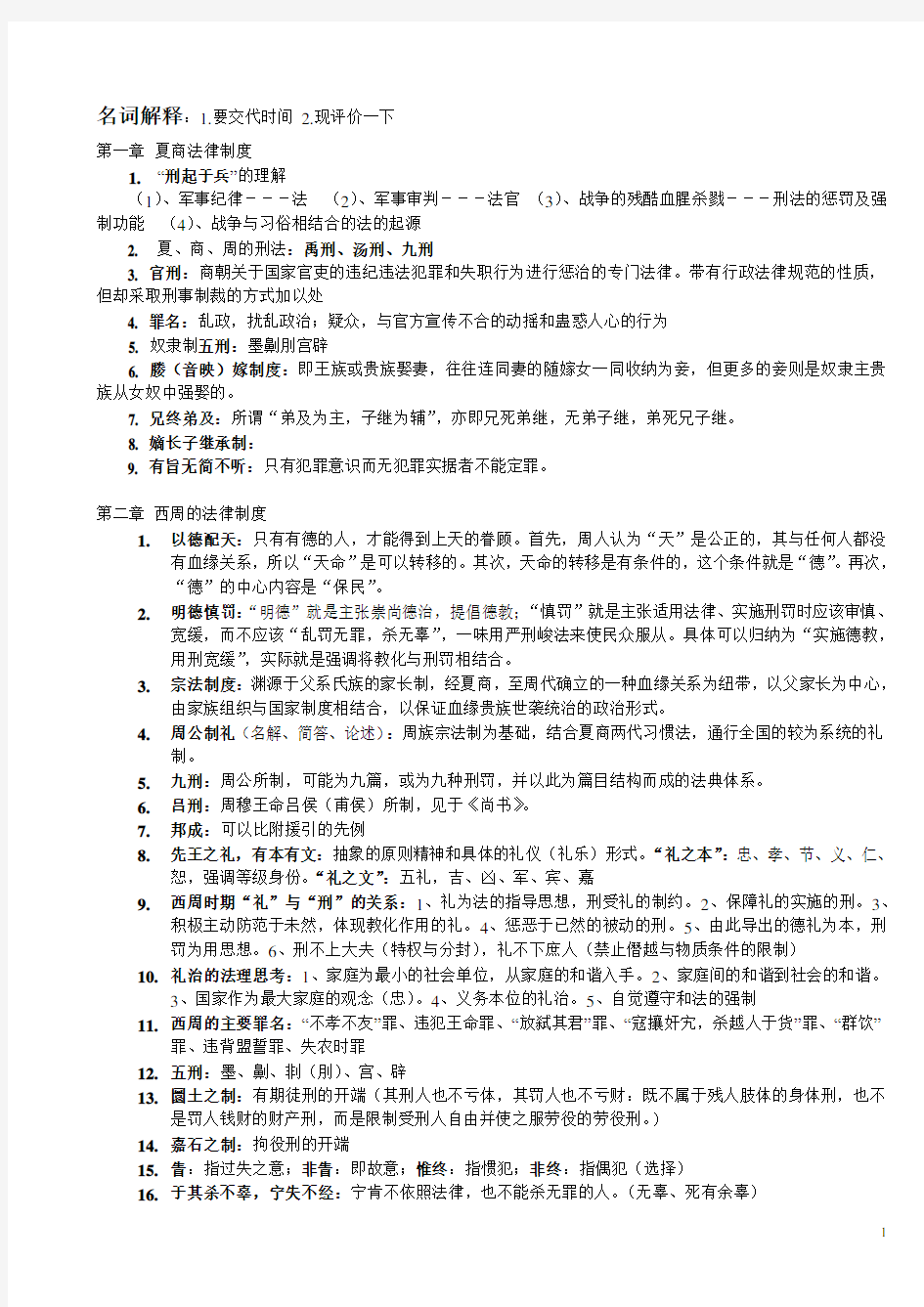

名词解释:1.要交代时间 2.现评价一下

第一章夏商法律制度

1.“刑起于兵”的理解

(1)、军事纪律---法(2)、军事审判---法官(3)、战争的残酷血腥杀戮---刑法的惩罚及强制功能(4)、战争与习俗相结合的法的起源

2. 夏、商、周的刑法:禹刑、汤刑、九刑

3. 官刑:商朝关于国家官吏的违纪违法犯罪和失职行为进行惩治的专门法律。带有行政法律规范的性质,但却采取刑事制裁的方式加以处

4. 罪名:乱政,扰乱政治;疑众,与官方宣传不合的动摇和蛊惑人心的行为

5. 奴隶制五刑:墨劓刖宫辟

6. 媵(音映)嫁制度:即王族或贵族娶妻,往往连同妻的随嫁女一同收纳为妾,但更多的妾则是奴隶主贵族从女奴中强娶的。

7. 兄终弟及:所谓“弟及为主,子继为辅”,亦即兄死弟继,无弟子继,弟死兄子继。

8. 嫡长子继承制:

9. 有旨无简不听:只有犯罪意识而无犯罪实据者不能定罪。

第二章西周的法律制度

1.以德配天:只有有德的人,才能得到上天的眷顾。首先,周人认为“天”是公正的,其与任何人都没

有血缘关系,所以“天命”是可以转移的。其次,天命的转移是有条件的,这个条件就是“德”。再次,“德”的中心内容是“保民”。

2.明德慎罚:“明德”就是主张崇尚德治,提倡德教;“慎罚”就是主张适用法律、实施刑罚时应该审慎、

宽缓,而不应该“乱罚无罪,杀无辜”,一味用严刑峻法来使民众服从。具体可以归纳为“实施德教,用刑宽缓”,实际就是强调将教化与刑罚相结合。

3.宗法制度:渊源于父系氏族的家长制,经夏商,至周代确立的一种血缘关系为纽带,以父家长为中心,

由家族组织与国家制度相结合,以保证血缘贵族世袭统治的政治形式。

4.周公制礼(名解、简答、论述):周族宗法制为基础,结合夏商两代习惯法,通行全国的较为系统的礼

制。

5.九刑:周公所制,可能为九篇,或为九种刑罚,并以此为篇目结构而成的法典体系。

6.吕刑:周穆王命吕侯(甫侯)所制,见于《尚书》。

7.邦成:可以比附援引的先例

8.先王之礼,有本有文:抽象的原则精神和具体的礼仪(礼乐)形式。“礼之本”:忠、孝、节、义、仁、

恕,强调等级身份。“礼之文”:五礼,吉、凶、军、宾、嘉

9.西周时期“礼”与“刑”的关系:1、礼为法的指导思想,刑受礼的制约。2、保障礼的实施的刑。3、

积极主动防范于未然,体现教化作用的礼。4、惩恶于已然的被动的刑。5、由此导出的德礼为本,刑

罚为用思想。6、刑不上大夫(特权与分封),礼不下庶人(禁止僭越与物质条件的限制)

10.礼治的法理思考:1、家庭为最小的社会单位,从家庭的和谐入手。2、家庭间的和谐到社会的和谐。

3、国家作为最大家庭的观念(忠)。

4、义务本位的礼治。

5、自觉遵守和法的强制

11.西周的主要罪名:“不孝不友”罪、违犯王命罪、“放弑其君”罪、“寇攘奸宄,杀越人于货”罪、“群饮”

罪、违背盟誓罪、失农时罪

12.五刑:墨、劓、剕(刖)、宫、辟

13.圜土之制:有期徒刑的开端(其刑人也不亏体,其罚人也不亏财:既不属于残人肢体的身体刑,也不

是罚人钱财的财产刑,而是限制受刑人自由并使之服劳役的劳役刑。)

14.嘉石之制:拘役刑的开端

15.眚:指过失之意;非眚:即故意;惟终:指惯犯;非终:指偶犯(选择)

16.于其杀不辜,宁失不经:宁肯不依照法律,也不能杀无罪的人。(无辜、死有余辜)

17.刑罚世轻世重:“刑新国,用轻典;刑平国,用中典;刑乱国,用重典。”(三国三典)

18.质剂:买卖契约,长券曰质,买卖奴隶、牛马等;短券曰剂,买卖兵器、珍宝等

19.傅别:借贷契约

20.婚姻成立的形式要件:A、父母之命,媒妁之言(媒氏)B、“六礼”:纳采(提亲)、问名(大名及生

辰八字)、纳吉(缔结婚约)、纳征(送彩礼,早期具有买卖婚姻的性质)、请期(约定婚期)、迎亲

21.婚姻制度:1、形式上的一夫一妻制和实际上的一夫一妻多妾制(嫡长子继承制的要求)2、同姓不婚:

“同姓为婚,其生不蕃”,联姻与结盟的要求,“娶于异姓,附远厚别也”。3、姓与氏A、禁止族内婚B、不娶同姓者,重人伦,防淫泆,耻与禽兽同也C、后世的“同姓同宗不婚” D、中华法系的“同姓不婚” :对周边的影响4、沈家本观点:

22.婚姻的解除:七出、三不去。七出:不顺姑舅(公婆)、无子、淫、妒、恶疾、口多言、盗窃。三不去:

有所娶而无所归、与更三年丧、前贫贱而后富贵

23.狱与讼:刑事诉讼与民事诉讼

24.诉讼费用:束失(民事)与均金(刑事)两造:原被告双方

25.五听:审判案件时判断当事人陈述真伪的五种观察方式,具体是指:辞听,是观其出言,不直则烦,

就是观察当事人陈述时的语言表达,如果语无伦次,说明所言非实、色听,是观其颜色不直则赧然,

就是观察当事人陈述时的面色,如果面色耳赤,就说明所述非实、气听,是观其气息,不直则喘,就

是观察当事人陈述时的喘息,如果非言所实,就会气喘吁吁、耳听,是观其听聆,不直则惑,就是观

察当事人的听觉,如果所言非实,就会听觉迟钝、目听,是观其眸子,不直则眊(音冒)然,就是观

察当事人的目光,如果所言非实,就会两目无光。(合理之处、影响后世的糟粕)

26.法律文本与实际1、一夫一妻多妾制2、同姓不婚3、七出4、父为子纲、夫为妻纲5、别籍异财

27.西周时期审理刑事、民事案件,都要将判决内容做成判决书。审判官在作出判决以后,还应该当众宣

读判决,称为“读鞠”;在宣读判决以后,若当事人认为判决不对或有冤屈,可以要求重新审理,称为

“乞鞠”。

第三章春秋战国时期的法律制度

1.公开的成文法代替秘密法:1、(公元前536年)郑国大夫子产“铸刑书于鼎”,这是中国历史上第一次正式公

布成文法。2、(公元前513年)晋国大臣赵鞅铸刑鼎。3、邓析做《竹刑》。(选择)

2.郡县制代替分封制(符玺制)俸禄制代替采邑制

3.李悝《法经》:中国历史上第一部比较系统的封建成文法典。战国时期魏国李悝在总结春秋以来各国公布成

文法经验的基础上制定,在中国立法史上具有重要历史地位,是我国封建社会最早的一部粗具体系的法典,它是适应日益发展的封建经济关系的要求而出现的。

4.《法经》六篇(晋书):《盗法》,惩罚侵犯财产犯罪的法律《贼法》,惩罚侵害人身犯罪的法律《网法》

(囚犯),关于审判和囚禁的法律《捕法》,追捕盗贼《杂法》,盗贼以外其他犯罪和刑罚规定的篇目。《具法》,关于从重、从轻、减免刑罚等定罪量刑通用原则的规定,相当于后世封建法典的《名例律》,类似近代刑法总则部分的内容

5.《杂法》包括:六禁、逾制。六禁:1、淫禁;2、狡禁:惩治盗窃官府符玺及议论国家法令的政治狡诡行为;

3、城禁:惩治违法翻越城池的行为;

4、嬉禁:惩治赌博;

5、徒禁:惩治私自聚众和群居行为;

6、金禁:

惩治官员受贿行为。逾制:惩治官员违制僭越享用不该享用的器物服饰的行为

6、其他改革措施1、奖励农耕2、奖励军功3、重农抑商4、废除世卿世禄制5、废除分封,推行郡县,什伍连坐

第四章、秦代的法律制度

1.(考研)秦朝的法律形式:律:是朝廷就某一专门事类正式颁布的法律。出土的睡虎地秦墓竹简(秦始皇三十年

以前)1、秦律十八种(经济法规和行政法规)2、秦律杂抄(涉及到刑事、刑政、经济、兵制等方面)令:是君主或皇帝针对一时之事而以命令形式发布的法律文件,其效力高于律、式:是朝廷统一颁布的规定官吏审理案件的准则以及书写审讯笔录、现场勘查笔录、查封笔录等法律文书程式的法律文件、程:章程规章等,如《工人程》。

课:按一定标准进行检验、考课,如《牛羊课》。法律答问:(名解)?是朝廷和地方主管法律的官员对律令所作的权威性解释,它们和法律条文一样具有普遍的约束力。国家颁布,具有与律相同的法律效力。廷行事:(名解)?宫廷、县廷、郡廷行事已决的判例法。法律文告:是秦代各级官吏在其职权范围内发布的具有法律效力的文告,但其效力通常仅限于发布者职权所辖的特定地区和范围之内。

2.官吏犯罪:1、废令:法令要求做而不作为2、犯令:法令禁止做而做3、不直罪:故意出入人罪4、纵囚:

故意重罪轻判,或不判

3.死刑:A弃市:杀之于市。B具五刑:(名解)?先黥、劓,斩左右趾,笞(棍子打死)杀之,枭其首,菹

(剁)其骨肉于市。其诽谤詈诅者,又先断舌。

4.肉刑:墨、劓、剕、宫、其他(斩左右趾黥城旦、黥劓城旦、黥为城旦舂)

5.徒刑:城旦舂(男犯筑城,女犯舂米,但实际从事的劳役并不限于筑城、舂米)、隶臣妾(将罪犯及其家属

罚为官奴婢,男为隶臣,女为隶妾)、鬼薪白粲(男犯为祭祀鬼神伐薪,女犯为祭祀择米,但实际劳动也绝不至于为宗庙取薪择米)司寇(即伺寇,以为伺察寇盗,其刑轻与隶臣妾)、候(发往边地充当斥候,徒刑的最轻等级)

6.羞辱刑:耐(有称完,指仅剔去胡须和鬓毛,而保留犯人的头发)、髡(剃光犯人的头发和胡须、鬓毛)

7.经济刑:赀(用经济制裁来惩罚官吏的一般失职和民人的一般违法行为。1、罚金,赀甲、赀盾2、发往边

地作戍卒、赀戍3、赀徭,罚服劳役)

8.名籍制度:四境之内,丈夫女子皆有名于上,生者著,死者削。

9.?(选择)民事行为能力和责任能力的标准:身高

10.婚姻成立的要件:官府登记、身高

11.行政法律1、皇帝制度A、称谓B、改命、令为制、诏C、取消谥号D、起居制度2、中央机构:三公、

九卿。三公:丞相、御史大夫、太尉。九卿:直接为皇帝提供各种服务,及其他行政事务。(奉常,宗庙祭祀;郎中令,宫廷警卫;卫尉,统帅卫队;太仆,掌管皇帝车马;宗正:负责皇帝亲属事物;典客:掌管少受民族事务;少府,掌管全国赋役;廷尉,负责司法审判;治粟内史,掌管全国农业)

12.官吏管理制度:1、任官的标准:五善:忠信敬上;清廉勿谤;举事审当;喜为善行;恭敬多让(明律令

为区分良吏、恶吏的标准)2、任官的限制:禁用废官;年龄限制;禁止结党3、选官的方式:察举、征招、任子(两千石以上的官吏可任一子为郎官)4、考课与奖惩:与职务相联系,厚赏重罚

13.工室:基层及官营手工业官吏机构,每年至少一次对度量衡器具进行检查校正。

14.货币:法定三种,铜钱、黄金、布帛,禁止拒收,并规格和兑换的比价,禁止铸私钱。

15.中央司法机构:皇帝、廷尉。地方司法机构:郡守、郡丞;县令、县丞。基层:乡设啬夫、里设里长,亭长

16.(名解)?诉讼制度:1、官诉与自发(公诉与自诉)。2、公室告:对其家庭以外的人所犯的杀伤人、偷窃

财物等行为所提出的控告,官府予以受理。3、非公室告:贼杀伤,盗他人为公室;子盗父母,主母擅杀、刑、髡子及奴妾,不为公室告。(不予受理)告者罪。(家长特权及家庭内部的和谐考虑)4、州告:控告他人不实,又以他事相告,官府不予受理,并追究责任,目的在于防止诬告。

17.证据:口供、证言、物证。?爰书:勘验笔录。?封守:调查勘验中所需的查封,即查封物品,看守家属,

为法定程序。(刑讯,《封诊式》载:“治狱,能以书从迹其言,毋笞掠而得人情为上;笞掠为下,有恐为败。”)监察制度:专设监察机构御史台、御史大夫,职责为治监、治狱、监督和举劾

18.秦朝法律特点综述:1、以法家为指导2、轻罪重刑,刑罚严酷3、体系庞杂,内容琐碎(成型、简陋)4、

限制奴隶制但保留许多残余5、功与过的评价:A、大一统的传B、张弛的缺失

第五章汉朝的法律制度

1.黄老思想:黄帝、老子。早期黄老之学带有明显的道、法结合的性质。慎到、申不害、韩非等法家都源于黄

老。后期主要是道家思想。

2.(名解)?汉朝的立法活动;(汉初:萧何《九章律》)《法经》六篇,《盗法》、《贼法》、《网法》(囚犯)、

《捕法》、《杂法》、《具法》增加三章《户律》关于户口、婚姻、家庭、财产等方面、《兴律》关于兴建工程和调动军队方面、《厩律》关于兴建工程和调动军队方面,称《九章律》。其他:《傍章律》:汉高祖时叔孙通所制,关于礼仪制度方面《朝律》:汉武帝时赵禹所制,关于朝见皇帝方面《越宫律》:汉武帝时廷尉张汤所制,关于宫庭警卫方面

3.?汉朝的法律形式:律:以刑法为主,兼有民事行政经济行政方面令:皇帝针对特定事件、特定对象发布的

诏令,类似于特殊法,具有最高效力科:律之外关于犯罪与刑罚的单行禁令(科条、科罪)比:比附,决事比,律无正条,可依判例,大体相当于类推(最早见于荀子,“法义”、“法数”、“类”,“有法以法行,无法以类举”)(原理:立法技术的简陋,有罪推定的专制传统)

4.(名解)?《春秋》决狱:1、董仲舒所提倡2、以《春秋》等儒家经典中所提倡的精神原则判案,礼法融

合2、核心是“原心定罪”,看犯罪动机是否符合儒家精神,以定善恶3、任意枉法和轻刑的双刃剑4、经学到律学

5.刑罚体系:死刑(殊死):枭首、腰斩、弃市。徒刑。顾山,又名雇山,秦汉女徒纳300钱代役伐木。禁锢:

对犯人实行终身监禁,后扩展到党争之人禁止为官

6.刑罚原则:(名解)?亲亲相隐(孔子的“父为子隐,子为父隐”。汉宣帝确立,法律允许一定范围内的亲属

之间可以相互藏匿包庇,不负刑事责任,或者减轻。(辈份有差别))

7.独特罪名:阿党罪:诸侯王国的官吏与诸侯王结党,知罪不举。附益罪:朝臣结交诸侯王出界罪:诸侯王擅

自越出封国疆界酎金罪:诸侯王贡献美酒、黄巾纯度成色以次充好,夺爵

8.行政法律1、中央:汉承秦制,三公九卿2、地方:汉初的王国、郡县并行制度,到武帝之后郡县制的3、

东汉末的州、郡、县三级(黄巾起义、军阀割据)4、职官选拔:太学、察举、征辟、军功、父兄任、纳赀,后期州牧自辟僚属。5、职官的考核。?上计律:汉代对官吏进行考核的专门法律。从县开始,至郡国,至中央。内容包括户口、赋税、农桑、选举、盗贼、狱讼、灾害等,每年一次,以定奖惩。(考核以数字为据,较为客观,对吏治有促进。但也容易流于形式,产生弊端。)

9.经济法律1、赋税法:《田律》、《田租税率》、《租挈》,十五税一和三十税一2、贸易管理:市井、市长、

市令。(处商必就市井《管子》)3、货币,武帝将铸币权受归中央,发行五铢钱,私铸者死罪。4、重农抑商:算缗、告缗(商业、财产重税、商人破产),盐铁酒专卖、均输平准(桑弘羊)

10.民事法律1、所有权的保护,官物优于私物,生产资料(马、牛)优于生活资料的传统2、债权的保护与

限制,明定利率。3、婚姻,汉初的早婚政策(15岁)4、继承,诸子均分的析产制与古代中国的小农经济11.司法制度1、皇帝最高司法权的“杂制”:丞相、御史大夫、廷尉到皇帝最终决定2、三月乞鞠制度3、审

判监督的“录囚”制度4、阴阳五行的“春生秋杀”传统

12.监察制度1、中央,西汉御史大夫、东汉御史中丞2、地方,汉初丞相府派出“丞相丞”监察郡县;汉武帝

的13州部3、州部刺史重在监督地方豪门强宗,防范地方割据

13、(名解):录囚制度:

第六章三国两晋南北朝的法律制度

1.(名解)?律学:又称“刑名之学”,中国古代以法典注释为研究方法,以诠释具体法律原则、名词术语、法

条内涵为研究对象的学问,一般认为是古代中国的法学。。发端于商鞅改法为律,《秦简·法律答问》最早,西汉董仲舒的《春秋》决狱,促使以经注律,律学作为经学的分枝得以发展。。魏晋南北朝时期,律学主要研究立法技术、刑名原理、法律原则、法律术语、法典体例,律学逐渐摆脱经学,成为独立的学问。但由于科举取士的社会背景,律学不被传统学者重视,大多是在官员问理刑名中得以延续

2.(简答)?中国古代律典编簒体例的变化?

3.(魏晋南北朝时期)律与令:“律以正罪名,令以存事制”,令的内容为制度,无惩罚,违令者,以律制裁;

令是临时之制,律是基本法典,令是典章制度方面的政令法规。

4.西晋“五服”入律

5.曹魏“八议”入律:源于周代的“八辟”。议亲,即皇帝的亲戚;议故,即皇帝的故旧;议贤,即德行出众人;

议能,即有大才干的人;议功,即对国家有大功劳的人;议贵,即三品以上的官员和有一品爵位的人;议勤,即特别勤于政务的人;议宾,即前朝国君的后裔被尊为国宾的(八议体现封建特权法律化,最高裁判权在皇帝,但重罪除外。)

6.(名解)?官当制度:官当简称为当,又叫以官当徒,是古代官吏享有的特权,在他们犯罪时可以用自己的

官品抵挡徒刑。

7.?九品中正制:魏晋南北朝时期的一种官吏选拔制度。又名九品官人法。魏文帝曹丕篡汉前,采纳吏部尚书

陈群意见而定。1、中正官2、其标准有三:家世(被评者的族望和父祖官爵)、道德、才能。3、共九品4、后来家世成为主要依据5、东晋时发展最腐朽(谱学、士族门阀制度)

8.?(名解)“重罪十条”:始于北齐律。将危及国家根本利益的十条最严重的罪名,集中置于律首, 分别是:反

逆、大逆、叛、降、恶逆、不道、不敬、不孝、不义、内乱。

9.刑制改革1、北齐废止宫刑2、从曹魏到晋、南北朝缩小连坐范围3、确立流刑4、传统五刑逐步确立5、

?存留养亲:北魏首创,犯罪人因其直系血亲尊亲属老迈或重病,而又无其它丁男(通常为十六岁以上)者,应处以流刑,可免发遣,徒刑可缓期,待尊亲属去世后再执行,明清可以赎免。(清末曾引发礼法之争)

10.魏晋南北朝司法机构A、三国将廷尉改称大理B、北周改为秋官大司寇(试图恢复周代制度,取得政权合法

性的依据)C、北齐改为大理寺D、具体司法事务:东汉时期出现三公尚书,掌中央审判(刑部的前身),地方为州郡县三级E、魏明帝(曹睿,曹丕之子)于廷尉中设律博士,培养司法人员

11.诉讼制度:A直诉制度:(名解)?不依诉讼等级直接诉于皇帝或钦差大臣,中国古代独特的上诉程序。中

央集权和对地方防范的表现。。周代,路鼓之制,肺石制度。。西晋,登闻鼓。。沿用到明清B、刑讯方式。

测罚,南朝梁武帝设立(饥饿)。。测立,南朝陈武帝设立(反复体罚)C、?死刑复奏制度(皇帝最终决定死刑),魏晋南北朝确立,发展为明清的三复奏、五复奏

第七章、隋唐五代法律制度

1.(名)?隋朝《开皇律》1、隋文帝杨坚开皇三年颁布2、总结魏晋南北朝的立法成果,多采“后齐之制”3、

篇首《名例律》,体例12篇最终确立,为后世沿用4、笞杖徒流死确立,绞斩代替其他残酷生命刑(五代出现凌迟)5、十恶正式形成6、八议、官当、赎刑制度化7、“例减”确立:八议者、七品以上官犯罪非十恶者8后期刑罚又转向残酷

2.(简)?为什么说唐律是“一准乎礼”?

3.(名)?德主刑辅,“德礼为政教之本,刑罚为政教之用”:唐的立法思想以徳礼为本,刑罚为辅的手段。

4.(名)?永徽律疏,我国历史上迄今保存下来的最完整最具有社会影响力的最早的封建法典,元代定名《唐

律疏议》

5.(名)?《唐六典》1、周礼六官:(一)天官冡宰,(二)地官司徒,(三)春官宗伯,(四)夏官司马,(五)

秋官司寇,(六)冬官司空2、隋代仿周礼六官才定为吏、民、礼、兵、刑、工六部3、开元26年《唐六典》

4、按照官僚体制编排

5、现存第一部最古老的行政法典

6.补充:中国古代的避讳:《春秋》“为尊者讳,为亲者讳,为贤者讳。”

7.(选择)?《清会典》《唐六典》《明会典》

8.唐律主要罪名(一)十恶。1.危害皇帝人身、尊严、权利2、危害社会秩序的恶性犯罪3、危害伦理纲常犯

罪(二)其他主要犯罪。1、六杀(谋、故、斗、劫、戏、误),2、六赃(名)?(强盗、窃盗、枉法、不枉法、受监临财物、坐赃),3、诬告

9.?“ 辜限”定杀(保辜制度):“手足殴伤人限十日,以他物殴伤人者二十日,以刃及汤火伤人者三十日,折

跌肢体及破骨者五十日。”

10.类推出入罪(举轻以明重,举重以明轻)(名)?:即说,类推首先是律文没有明确规定的,且必须是同类

案件;对于应当从轻处理的罪,法律列举重款,轻者通过类推可以自明;对于应当从重处理的罪,法律列举轻款,重者通过类推可以自明。

11.?化外人相犯(属人与属地原则结合):“诸化外人同类自相犯者各依本俗法异类相犯者以法律论”

12.(考)?中华法系:1、法系:日本学者穗积陈重(明治时代)最早提出2、英文:Genealogy of law \ Family

of law系谱, 家系, 宗谱3、按照法的源流关系和形式上的某些特点对法进行分类4、中国最早翻译为“法族”,梁启超最先用“我国法系” 5、中国母法与周边子法6、中华法系的孕育(奴隶制的“礼”)7、形成阶段(汉到南北朝,儒家思想入法)8、对周边影响阶段(隋唐)9、母法解体(清末)10、中华法系的特征(A 多民族智慧的结晶B儒家思想居主导地位C公法多私法少D静止社会的法)

13.唐代职官制度1、科举2、门荫3、官吏的任用:科举--吏部考试--授官(释褐)4、任用标准:

身言书判5、考核:1年小考,4年大考《考课令》(A州县官负责属官B吏部负责四品以下C皇帝负责三品以上)6、年假(旬假、节假、婚丧假)与致仕(退休)70岁;五品以上官需经皇帝批准。《假宁令》14.工商管理制度1、市坊分离2、统一度量衡检验制度(户部中金部)3、市舶使掌对外贸易4、特殊商品贸易

限制5、买卖相合6、工匠(官奴、轮番匠)“工作如法”

15.婚姻的解除:(名)?1、断离(嫁娶违律、义绝)2、和离:协议离婚。(义绝:唐律中首次规定的一种强

制离婚,指夫妻间或夫妻双方亲属间或夫妻一方对他方亲属若有殴、骂、杀、伤、奸等行为,就视为夫妻恩断义绝,不论双方是否同意,均由官府审断,强制离异。)

16.(司法制度)(名)?三司推事(三司使鞠审):在唐一代,中央或地方如发生特别重大的案件,往往由大理

寺卿、刑部尚书、御史中丞在京组成中央临时最高法庭,加以审理,时称三司使鞠审,又称三司推事。到封建后世,三司推事制逐渐演变为“三法司”联合审判制。

17.(名)?众证定罪与限制:1、“三人以上,明证其事始合定罪”。2、“若赃状露验,理不可疑,虽不承引,

即据状断之”,3、三人以上证实、三人以上证虚,为疑罪。4、(证人责任能力与证据效力的关系)统治者认为老少及废疾者,“皆少智力”,所以规定官吏“皆不得令其为证”,违者治罪。

18.(名)?服辨:(徒刑以上)

19.牵连犯的审判管辖:1、后捕之犯送先捕处2、轻犯送重犯处3、移少就多原则4、两地相距百里者,就地审

判

20.?唐中后期刑罚的加重:一、原因:1、社会危机的加重2、统治者抛弃宽简、慎刑的祖训,企图以重典治

国。二、表现:1、轻法改重法,加重惩罚杀人放火及盗贼2、严惩破毁国家财政犯罪,如私盐等(黄巢起义)3、加重官吏失职及枉法。三、酷刑代五刑:滥用杖决、恢复前代酷刑

21.问题“断罪失入者,各减三等;失出者,各减五等。若未决放及放而还获,

若囚自死,各听减一等。”1、“出、入、故出、故入、失出、失入”2、传统五刑20等级:笞10、20、30、40、50、杖60、70、80、90、100、徒1年、1年半、2年、2年半、3年、流2000里、2500里、3000里、绞、斩3、“剩罪”:误判之刑与应得之刑之间的差4、法官责任:法官故出、故入,反坐“剩罪”5、法官“失入” 、“失出”、,反坐剩罪,但分别减三等、五等。(轻罪重判与重罪轻判补救的难易程度不同)若判决尚未执行则可再减一等

22.以唐律疏议为纲,将条件相类的令、格、式、敕附与律文后,后人简称为《刑统》?

第八章宋辽金元时期的法律制度

1.宋刑统:宋初沿用《大周刑统》,宋太祖建隆三年颁布《建隆重详定刑统》(编者窦仪),即《宋刑统》,中

国历史上第一部刊版印行的法典。沿用刑律统类的方式,即以刑律为主,把有关敕、令、格、式等分门别类统编于律目之下。共12篇,并在篇下设门,共213门,将性质相同或相近的律条及有关的敕、令、格、式、起请等条文作为一门。《宋刑统》作为普通常法,对盗贼犯罪的量刑规定,比唐律明显加重。

2.特别法,宋仁宗的京畿地区?(名)《重法地法》、宋神宗《盗贼重法》,范围逐渐达70%以上

3.刑罚制度变化:(名)?1、折杖法(反逆、强盗等死刑除外)。。A除死刑外,其他笞、杖、徒、流四刑均折

换成臀杖或脊杖。。B笞杖刑一律折换成臀杖,杖后释放;徒刑折换成脊杖,杖后释放;流刑折换成脊杖,杖后就地配役一年。其中加役流则脊杖二十,就地配役三年。C(作用)折杖法使“流罪得免远徙,徒罪得免役年,笞杖得减决数。?2、刺配:宋太祖为宽贷杂犯死罪而立刺配之法,刺面、配流且杖脊,是对特予免死人犯的一种代用刑。(弥补折杖法轻重悬殊的缺陷,但断自新之路)。3、决重杖处死。?4、凌迟:南宋将凌迟与斩、绞并列,成为法定刑。

4.官吏选任制度的变化:(1、两宋虽沿用唐朝的科举取士制度,但与唐朝考取进士还须经过吏部考核方可授官

不同,宋朝只要一被录取即可任官。2、为了防止考试作弊,宋朝创立了糊名考校法和誊录之法。3、除科举取士外,宋朝还有恩荫制度,凡贵族官僚子弟亲属,均可通过此法授官任职。这也是造成宋朝冗官冗员的原因之一。)?1、差遣制:官(品级、俸禄高低);职(荣誉虚职)、差遣(实际差使)。官职名实相分离的制度,虽然便于防止官吏擅权,有利于集权中央,但却造成了官僚队伍冗滥臃肿,官僚制度闲杂混乱。2、考核:重年资,轻政绩3、退休:强制退休与提高待遇并重(加薪、荣誉勋衔、子孙恩荫)

5.(司法制度)(名)?鞠谳分司制:审与判分离,大理寺分议司、断司,州县有司理参军、司法参军。?翻

异别推制:移司别推、差官别推

6.?务限法(民事诉讼):每年农历十月初一至正月卅日,为受理田宅、婚姻、债负等民事诉讼案件的时限,

当事人应在此农闲季节递交诉状,官府须于三月卅日以前审理裁定结案。如逾期不能结案者,必须上报未结案的原因。“务限法”实际是根据农务季节需要规定的一种民事诉讼时限方面的法律

7.(考)?泰和元年(1201年)编成以《唐律疏议》篇目为蓝本的《泰和律义》十二篇、三十卷、五百六十三条

和《新定律令敕条格式》五十三卷。是金代最大的一次立法活动。尤其《泰和律义》,对元朝的立法曾产生巨大影响。援唐宋之故典,参辽金之遗志。在法律内容和法律体系上,金代法律的汉化程度较辽代为高。

8.(考、名)?《元典章》:全称《大元圣政国朝典章》,江西行省所修,是由地方官吏抄集的法律文书的分类

汇编,分为两集。对至元以来到英宗至治时期约五十年时间有关政治、经济、军事、法律等方面的圣旨条例的汇编。全书分诏令、圣政、朝纲、台纲、吏部、户部、礼部、兵部、刑部、工部十大卷,共六十卷,其编排仿《唐六典》以六部职掌分列法条的体例,对《大明律》有影响。

9.(选)?断事官:

10.?(名)达鲁花赤:

11.大兴赘婿:即女子不出嫁,而招男子入嫁为婿。行赘婿婚之家,大多是因家中有女无男,也有因钟受女儿不

愿其出嫁,或招女婿奉养,管理产业者。男方一是家贫无力为子娶妻,借此为子成家,一是贪图女方富豪,将子入赘于女家。元代的赘婿:1、养老女婿:无子2、年限女婿:子幼3、出舍女婿:婿与岳父母分居4、归宗女婿:婿回归本族

12.?(选)元代五刑体系的变化:1、笞杖刑尾数为七,笞刑六等(7-57)、杖刑五等(67-107)2、徒刑附

加杖刑(67-107)3、流刑不限里数,南人迁辽阳以北,北人迁湖广4、斩刑、凌迟为常用刑5、恢复黥劓肉刑,允许私刑

第九章、明代法律制度

1.立法活动:《大明律》:“草创于吴元年,更定于洪武六年,整齐于二十二年,至三十年始颁示天下。” A、终世不

变。B、将唐律十二篇体例,改为名例、吏户礼兵刑工(六部)。C、没有官方注释,但私家注释很多。《明大诰》:A明太祖亲审案例汇编B重刑、法外用刑C重典治吏、奸民D大力普及。《明会典》,体例仿《唐六典》、《元典章》。是一部在《唐六典》基础上制定的更加完善的封建行政法典,对封建社会最后一部行政法典《清会典》的制定具有重大影响。

2.刑事法律:1、(与唐律相比)?轻其所轻(清人薛允升:《唐明律合编》):明律对“事关典礼及风俗教化”

一类非直接侵犯君主政权的犯罪,明律量刑轻于唐律。2、重其所重:对“贼盗”及“帑项钱粮”之类直接危及专制统治的重大犯罪量刑则重于唐律。3、首创奸党罪:严禁大臣结党和内外官勾结;4、加重官吏贪赃罪的惩罚:废除自魏晋以来完备于唐律的“官当、减赎及荫法”。对官吏犯罪实行“重罪加重”原则。

3.新增刑罚:A、廷杖:廷杖即依皇帝旨意,对犯颜直谏或忤旨过犯的官员,杖责于殿阶之下,由宦官监刑,

锦衣卫行杖。廷杖隋唐已有,至明则成常制。B、充军:罚犯人到边远地区从事强迫性的屯种或充实军伍,是轻于死刑、重于流刑的一种刑罚,作为死刑代用刑,“刑莫惨于此”。

4.司法制度:1、中央:明代中央司法机关为刑部、大理寺和都察院,合称三法司。刑部为审判机关,大理寺

变为复核机关,都察院由御史台改来,称风宪衙门,监督法律的执行。2、地方:地方司法机关分省、府、县(直隶州直隶于省,与府平行,有属县;散州相当于县)三级。省设提刑按察使,府、县则由知府、知县兼理司法。3、基层:申明亭,朱元璋于洪武五年(1372)创建的读法﹑明理﹑彰善抑恶﹑剖决争讼小事﹑辅弼刑治之所。4、特殊司法机关:厂卫、镇抚司(军人)。(明代司法体制上一大特点即由皇帝亲信宦官和

禁官组成的厂卫特务机关参与司法审判。厂卫享有种种司法特权,几乎凌驾于司法机关之上。厂卫之制的出现,体现了皇帝对司法权的高度控制。)5、诉讼程序:严禁越诉6、管辖原则:原告就被告、轻囚就重囚、少囚就多囚7、(名)?三司会审(唐代三司推事):即刑部、大理寺、都察院共同审理重大案件或疑难案件制度。审理结果必须报皇帝裁决。?A\圆审(九卿圆审):即由刑部、大理寺、都察院会同六部及通政使共同审理特别重大案件制度,包括皇帝指令的案件和已判决但犯人翻供不服的大案。?B\朝审(霜降录囚)每年霜降后,三法司会同公、侯、伯等会审死刑秋后决罪犯,分别不同情况作出判决,奏请皇帝裁决。C\大审(每五年):明宪宗始,命司礼太监一名会同三法司长官于大理寺审录囚犯制度。此后成定制,“至十七年(成化),定在京五年大审。”D、热审:即在暑天审理,减、遣轻罪的制度。始于永乐二年。一般每年小满后十余日,由刑部奉旨同都察院、锦衣卫等审理囚犯。8、监察:都察院和六科、提刑按察司

第十章、清朝法律制度

1.立法思想:1、“详译明律,参以国制”

2.乾隆五年:《大清律例》。清朝颁行全国的一部比较系统完备的成文法典,共有七篇30门47卷436条,附

例1 049条。律文部分直至清末未作改变,而附例则定制为“五年一小修,十年一大修”。条数逐年增加,到同治九年(1870年),增至1 892条。

3.五朝会典:清朝规范国家机关组织和各级官吏活动,提高行政管理效能,加强君主专制统治的行政法律规范

及其相关事例的汇编。康熙会典、雍正会典、乾隆会典、嘉庆会典、光绪会典(体例最严谨内容最完备的封建行政法典)

4.新增罪名:1、江洋大盗罪2、兴贩与吸食鸦片罪3、私习天文

5.审判制度:(名)?1、农忙止讼:四月初一至八月初一(宋代务限法:二月初一到十月初一)2、放告日(诉

讼日):清初每月的三、六、九日,中期以后改为每月的三、八日,每年可以起诉的时间不过几十天3、代书:指定书写,盖官印,词状格式严格4、严禁讼师(讼师密本)(名)?5、自理词讼:州县民事、轻微刑事诉讼,调处与惩戒结合6、秋审(始于顺治、完备于乾隆年间)A、州县做清册,解送囚犯至省城B、按察司审录,提出意见上报督抚C、督抚定期审录,结果为情实、缓决、可矜/留养承嗣D、督抚将结果上报皇帝E、皇帝交三法司(刑部总办秋审处)F、大典(八月举行),重要官员皆参予,皇帝勾决与免决7、胥吏与幕友的司法职能:A、胥吏与主官是僚属关系,是国家机构工作人员,承担具体事物B、幕友(钱谷与刑名)与主官是宾主关系,薪水由官员个人承担,司法实践中,幕友主要任务是拟律和批答案牍,并负责监督胥吏。

第十一章清朝末期的法律制度

1、(考、名、简)?礼法之争:A法理派(沈家本、杨度)、礼教派(张之洞、劳乃宣)B争论焦点:干名犯义C存留养亲D无夫奸和子孙违犯教令E卑幼正当防卫权F法理派的妥协(暂行章程)

2(论述)?清末法律的特点和历史地位:(一)特点1、立法思想:借用西方、结合传统2、内容:专制主义传统与西方近代法学最新成果的奇怪混合3、法典编纂形式:改变了刑事法律为主、民刑不分、诸法合体的传统,形成近代法律体系雏形4、力图保持君主专制政体下被迫改革(二)历史地位1、促使中华法系的解体2、初步奠定法制近代化的基础3、一定程度上引进和传播了西方先进法律制度4、一定程度上抵制了西方列强的侵略5、对法律移植和本土化的借鉴作用

3、龙凤合辉:

4、《钦定宪法大纲》中国第一部宪法性文件。

第十二章、南京临时政府的法律制度

1.法律思想:(一)清末民初社会改良思潮的演进1、洋务运动2、维新运动3、君主立宪4、资产阶级民主共

和。(二)三民主义建国理论。1、民族主义的实质:中华民族的自立理想2、民权主义:民主共和国理想3、民生主义:均平、国有思想

2.(名)?(三)五权宪法理论1、立法、行政、司法、考试、监察权五权分立制衡2、反对照搬西方,主张

结合中国国情吸收西方先进的东西;3、不满足于西方的代议政治,企图避免资本主义制度带来的种种弊端

4、理性主义的色彩与历史的惯性

3.(名)?孙中山“权能分治”思想:···1、权:政权(人民治理国家之权)A选举权B罢免权C创制权:创

(1、制法律、制度D复决权:修改、废止法律制度2、能:治权,即五权分立3、评价:A积极方面B消极方面:····崇尚专家治国的英雄史观(把人分为“先知先觉、后知后觉、不知不觉”三类,人民群众属于“不知不觉”者,只能“把国家大事,托付给有本领的人”,与民主精神相矛盾)2、五院之间的权限配置不科学(非民选机构的监察院可以弹劾民选机构的官员)3、总统的地位不明确(后来蒋介石凌驾于五院之上)4、孙中山认为国民的素质太低,因此,议会的力量应该削弱,而行政的力量要加强,这一思路使他将监察权从议会中分离出来5、为了保证官员的高质素又设置了独立执行考试权的考试院。(不相信国民大会的能力,设置了考试院,以对政府官员的素质做最后的把关)6、五权宪法的理论误区,如国民大会没有立法权,立法权由专门的立法院来行使,议会只能对立法院的立法进行赞成或否决的投票;7、国民大会也没有监察权,监察权由监察院独立实行。(国民大会实际上并没有权利可言))

4.?建国三时期理论:1、建立民主的共和国需经历“军政、训政、和宪政”三个阶段2、“军法之治”、“约法之

治”和“宪法之治”的建国方略3、军法之治:军政时期,以极权的军事化方式来获得和平,彻底消灭守旧的顽固势力4、约法之治:训政时期,人民还不会做主人,必须由革命党人来训导他们,“以党治国” 。蒋介石借训政之名行独裁之实的理论根据5、宪政时期:待人民训练成熟后

5.中华民国临时约法:1、制定背景A“南北议和”的过程中B实现清帝退位、建立共和的迫切要求C明确袁世

凯将成为总统D对袁世凯政治人格的不信任E革命党人既斗争又妥协2、内容:A规定国体为民主共和国、B规定了领土疆界C规定人民的权利和义务、确认保护私有财产D政体为责任内阁制(总统和国务员为中央行政机关)E规定了临时约法的效力和严格的修改程序3、意义:A以根本法的形式废除了中国延续两千年的封建君主专制制度,确立起资产阶级民主共和国的政治体制;B使民主共和的思想深入人心,树立帝制非法、民主共和合法的观念;C确认资本主义关系为合法,有利于民族资本主义的发展D文化上,知识分子利用《临时约法》规定的集会、结社、言论、出版自由,纷纷组织党团和创办报刊,大量介绍西方资本主义国家,为新文化运动创造了条件;E在对外上,强调中国是一个领土完整、主权独立、统一的多民族国家。

第十三章、中华民国北京政府的法律制度

第十四章、中华民国南京国民政府的法律制度

1.(名)?六法体系:1、继承、发展清末与北洋政府的法律制度2、法律体系包括制定法、判例、解释例、

党规党法、蒋氏手谕等3、?六法全书:宪法、民法、民诉、刑法、刑诉、行政法4、另外说法:宪法、民法、商法、刑法、民诉、刑诉;或者宪法、民法、民诉、刑法、刑诉、法院组织法5、基本顺应世界法律潮流,力图保存中国固有法律文化,体现了国际化与本土化的双重目标。6、在中华法系的近代转型过程中,以沈家本、梁启超、孙中山和王宠惠等为代表的中国近代法家,推陈出新,会通中西,功不可没7、最终建成中国法律文明史第二个独具一格,门类齐备的法律体系——六法体系8、糟粕的成分也很多

第十五章、革命根据地新民主主义的法律制度

1.宪法性文件(一)1931年中华苏维埃共和国宪法大纲:1、确定政权性质为工农民主专政(关于富农、僧侣

左倾色彩)2、政权组织形式为工农兵苏维埃代表大会制3、政权的基本任务为反帝反封建4、确认苏维埃共和国公民的基本权利5、承认中国境内少数民族的民族自决权,各弱小民族有同中国脱离,自己成立独立的国家的权利。蒙古、回、藏、苗、黎、高丽人等,凡是居住在中国的地域的,他们有完全自决权:加入或脱离中国苏维埃联邦,或建立自己的自治区域6、共产党人制定的第一部宪法

2.(名)?(1941年陕甘宁边区施政纲领):实行中国共产党与各党派各群众团体实行民主合作的“三三制”政

权政策:(即在政权机关的人员分配上,规定共产党员占三分之一,非党的左派进步分子占三分之一,不左不右的中间派占三分之一。)

3.婚姻继承法规:1、《中华苏维埃共和国婚姻法》:A、废除封建婚姻形式,确立新婚姻制度B、确立婚姻自由、

一夫一妻、保护妇女权益原则C、规定了结婚制度:形式要件(默认事实婚姻)、实质要件(年龄、自愿、非近亲等)D、规定了离婚制度,离婚自由、财产分割、子女等E保护军婚(男方同意)2、抗日根据的婚姻继承法规A、婚姻自由和一夫一妻原则的具体B、结婚规定的变化(婚约的规定)C、夫妻间权利和义务的规定D、离婚规定的变化(规定了离婚提出的条件、受力机构)E、进一步细化保护抗日军人婚姻(婚约保护)3、解放区婚姻继承法规A、重申保障军人婚姻B、规定干部离婚的处理原则

1、(考)?汉初的刑制改革:

1、废除肉刑:背景:文景之治,社会太平,犯罪锐减

2、“夫刑至断支体,该肌肤,终身不息,何其刑之痛而不德也!”

3、笞的长、宽、厚度及其光滑度规定,及行刑不得换人

黥劓斩左趾斩右趾

文帝改革髡钳城旦舂笞300 笞500 弃市

景帝初改革髡钳城旦舂笞200 笞300 弃市

景帝6年髡钳城旦舂笞100 笞200 弃市

一、缺陷

A、废除肉刑后,斩右趾者弃市,生刑入死刑,故被认为是徒有轻刑之名,而有重刑之实

B、笞刑数量足以致死

C、在徒刑与死刑之间没有中间刑,导致刑制本身的不合理。

二、意义:1、废除肉刑,除死刑外,基本上变为徒刑和笞刑,开始向传统五刑过渡。2、北魏在死刑和徒刑中间加了一个过渡的流刑3、北齐、北周形成:杖、鞭、徒、流、死4、隋朝定为:笞、杖、徒、流、死

2、(考)?《大清新刑律》:

《大清新刑律》(冈田朝太郎、通过日本这一渠道继受德国刑法典)

A、分总则和分则,另附有“暂行章程”

B、专门的刑法典,彻底抛弃传统的“诸法合体”

C、刑罚制度上确立新的主刑和从刑的刑罚体系

主刑:死刑(仅绞刑一种);无期徒刑;有期徒刑;拘留;罚金

从刑:褫夺公权(赋予人民基本政治权利)和没收财产

D、确立了西方近代以来的刑法原则、制度。如罪行法定原则,法律面前人人平等原则,缓刑、假释、正当防卫等术语

E、意义:《大清新刑律》是中国历史上第一部近代意义上的专门刑法典,标志着中华法系以律为主、“诸法合体”的法律传统的终结

3、(考)?土地法

土地立法

(一)工农民主政权时期(1927-1937年)

1、前期土地法规:《井冈山土地法》:⑴A没收一切土地归苏维埃政府所有B以人口和劳动力为标准,男女老幼平均分配。⑵极左错误:A没收一切土地,而不是没收地主土地B土地所有权属于政府而不是农民,农民只有使用C 禁止土地买卖

2、1929年《兴国土地法》等法规的改进。A把“没收一切土地”改为“没收公共土地及地主阶级土地” B其后的《土地问题决议案》规定:“没收一切收租的田地山林”,“随即分配于贫农”。“自耕农的田地不没收”。“富农田地自食以外的多余部分,在贫农群众要求没收时应该没收

3、1931年《中华苏维埃共和国土地法》。A没收一切地主、富农、反革命分子及农村公共土地B没收一切地主豪绅、军阀的动产和不动产C以最有利于贫农、中农利益的方法分配没收的土地D原则上承认农民的土地所有权E不禁止农民的土地出租、买卖等F地主不分田,富农分坏田

4、苏区土地法的意义。A获得多数人对革命的支持B积累了正反两反面的经验

5、抗日战争时期土地法的调整。A 保护公有、私有土地所有权B关于减租、交租的规定(25%)C废除高利贷和减息、交息

6、解放战争时期的土地法。A、1946年五四指示:改减租减息为没收地主土地,分配给农民B、1947年《中国

土地法大纲》(1)废除封建半封建的土地剥削制度,实现耕者有其田(2)规定了土地改革的具体方法(3)保护工商业者的财产和合法营业(4)规定土地改革的合法执行机关。

4、(考)?马锡五审判方式(简易审判程序):

㈠马锡五自兼任陕甘宁边区陇东分庭庭长后,采取巡回审判方式,依靠群众,深入进行调查研究,运用审判与调解相结合的方法,纠正了一审判决中的若干错案,及时审结了一些缠诉多年的疑难案件,减轻了人民的讼累,因而被人民群众称作“马青天”,边区政府称之为“马锡五审判方式”。

㈡~~~~的基本特点:⑴实事求是,客观、全面、深入地进行调查研究,反对主观主义的审判作风。。马锡五从事审判工作,是本着一切从实际出发的精神,不带任何框框,经常深入群众,力求客观、全面、细致地进行调查研究,多发面听取各种意见,搜集一切有关的人证物证,然后经过审慎的分析研究,实事求是地找出是非曲直的客观根据,公正合理地处理案件。⑵认真贯彻群众路线,紧紧依靠群众,实行审判与调解相结合。首先调查案情时,要善于依靠群众,以平等的态度,耐心倾听各方面的意见;其次,在处理纠纷时也要依靠知情的群众,向当事人说理说法,力求做好当事人的思想工作。。⑶坚持原则,忠于职守,严格依法执法。⑷实行简便利民的诉讼手续,全心全意为人民服务。马锡五在实行巡回审判时,没有首长和法官架子,从不敷衍,不拖拉,不怕麻烦,随时随地同群众谈话,受理案件,了解案情。同时,马锡五到下层处理案件,从不发号施令,或者粗暴训斥下级干部,而是诚恳谦虚,平易近人。

5、(考)?人民调解制度

(一)~~~的产生。

1、是中国共产党在革命根据地创建的依靠群众解决民间纠纷实行群众自治的一种组织制度。它是在人民司法工作的必要补充和得力助手,是我国民间排难解纷的历史传统的基础上,加以改造而形成的一种具有中国特色的重要制度。

2、最早发端于第一次国内革命战争时期的工农运动中。

(二)~~~~的形成和发展。

1、在第二次国内革命战争时期的革命根据地,就以法律形式规定在政府组织法规中。如:《苏维埃地方政府的暂行组织条例》。

2、抗日战争时期,是人民调解制度形成的重要发展阶段。各地的抗日民主政府发布了许多有关调解工作的组织条例和工作办法。如:《陕甘宁边区民刑事案件调解条例》、《山东省调解委员会暂行组织条例》、《晋西北村调解暂行办法》、《晋察冀边区行政村调解工作条例》等

3、华北政府于1942年2月的《关于调解民间纠纷的决定》,成为革命根据地人民调解制度日趋统一和完善的重要标志。

(三)~~~~的主要内容

1、调解组织形式。基本上有以下三种:⑴民间自行调解。即由双方当事人邀请亲朋好友和民众团体或公正人士进行调解。⑵政府调解。主要是由村政府或村调解委员会主持调解,必要时也可由区调解委员会或县政府进行调解。⑶司法机关调解。已起诉到县司法处的案件,如必要时,也可在法庭进行调解。

2、调解范围。凡因债务、物权、婚姻、继承等而发生的一般民事纠纷和轻微的刑事案件,都可进行调解。但法律另有规定者除外。

3、调解工作的三原则。⑴双方自愿,不许有任何强迫;⑵要遵守政府政策法令,照顾民间善良习惯;⑶任何人不愿调解或不服从调解,有权向县司法处或地方法院起诉。调解不是诉讼的必经程序,不得加以任何组织或留难。(四)~~~~的意义和影响:

A、大量民事纠纷和轻微刑事案件通过调解得到了妥善处理,促进了人民群众的团结和社会秩序的稳定

B、加强了法制教育,提高了基层干部和人民群众的法制观念

C、减少了诉讼,有利于司法机关集中精力处理重大疑难案件

D、积累了丰富的经验,为新中国成立后制定《人民调解制委员会暂行组织通则》,在全国范围内建立和完善人民调解制度奠定了良好的基础。

6、(考)?清朝少数民族地区单行法规:

A、适用于蒙古族地区的《蒙古律例》、《理藩院则例》;

B、新疆地区的《回疆则例》;

C、西藏地区的《钦定西藏章程》;

D、青海地区的《西宁青海番夷成例》;

E、西南地区的《苗疆事宜》;

F、台湾地区的《台湾善后事宜》

G这些单行法规结合各少数民族聚居地区的实际情况,具有很强的针对性,有利于清朝多民族统一国家的巩固和发展。

中国法制史重点知识

中国法制史复习重点 一、夏商法制 (一)夏 1、夏代法律内容:统称为禹刑,泛指夏代所有的法律。 2、奴隶制五刑制度:是通行于中国古代奴隶社会的一种刑罚体系,即墨、劓、刖、宫、大辟五种。其中,前四种为肉刑,即身体刑,大辟为死刑,即生命刑。这种刑罚体系野蛮而又残酷,一直到南北朝时方为封建制五刑所取代。 3、司法制度: (1)夏代中央最高司法官称为“大理”,地方法官称“士”,基层则称“蒙士”。他们分掌夏代中央、地方乃至基层的司法审判工作。 (2)夏代监狱称之为“圜土”,中央监狱称为“夏台”。 4、夏代的法律规范:昏、墨、贼、杀。(也许有案例) (二)商 1、“商有乱政,而作汤刑”:《汤刑》是商代奴隶制法的泛称。《汤刑》是商代的立法思想。 2、商代婚姻继承制度: (1)明确确定一夫一妻制; (2)继承制度:商时为“兄终弟及,父死子继”的继承制度,且“弟及为主,子继为辅”,亦即兄殛弟继,无弟子继,弟死兄子继。直至商王武丁时始立太子制,即商代末年确立嫡长子继承制。 3、司法机构: (1)商代中央最高审判机关为“司寇”,位列六卿;下设正、史等审判官,地方与基层司法审判官则称“士”与“蒙士”。 (2)商代监狱承夏制仍称为“圜土”,另设有专门关押要犯之狱,称为“囹圄”。 二、西周法制 1、法律思想:承夏商“天讨”、“天罚”神权法思想,提出“以德配天”、“明德慎刑”的政治法律主张。在法律形式上主张“礼”、“刑”并用,在这里,德等同于礼。并同时体现民之所欲,天必从之的思想,这是“民本”思想的雏形。其礼的核心是尊尊、亲亲。 2、宗法制度:是中国古代社会中存在的一种以血缘关系为纽带的家庭组织与国家制度相结合,以保证血缘贵族世袭统治的政治形式。宗法制度是西周时期基本政治制度。 3、法律形式: (1)周公制礼——尊尊、亲亲。西周时期的“礼”是法律规范的重要组成部分,具有国家强制性。 (2)“吕刑”、“九刑” 4、刑罚:仍以墨、劓、刖、宫、大辟五刑为主,并形成以“圜土之制”、“嘉石之制”为名的徒刑拘役等刑罚,以及赎刑、流刑等制,作为五刑的补充,这是封建制刑罚的萌芽。 5、刑法原则 (1)三赦之法:老幼犯罪减免刑罚; (2)三宥之法:区分故意与过失、惯犯与偶犯; 6、刑事正策——“刑罚世轻世重” 《尚书?吕刑》:“轻重诸罚有权。刑罚世轻世重”。“权”是权衡、度量。主张“刑罚世轻世重”就是说要根据时势的变化,根据国家的具体政治情况、社会环境等因素来决定用刑的宽

中国法制史(含答案)

对外经济贸易大学远程教育学院 2009-2010学年第一学期 《中国法制史》期末考试 复习大纲 一、本复习大纲适用于本学期期末考试。 二、本次期末考试全部为客观题,包括三种:判断题、单项选择题、 不定项选择题。 三、《中国法制史》是法学的一门基础学科,知识点比较多,这次期 末考试,范围是课件前五讲的内容,也就是说包括从“中国古代法律起源”到“晚清法制改革”共五讲的内容,第六讲“民国法制与革命根据地法制”不作为考试的范围。 四、从考试内容上讲,我们的课件讲义已是《中国法制史》基本内容 的浓缩,因而要求全面学习和掌握。这次复习和考试也主要以课件讲义和指定教材为依据。就本次期末考试而言,以教材每一章后“同步测练”中的知识点为重点,大家可以自己梳理复习。 《中国法制史》期末考试练习题 (请和本学期公布的大纲核对,答案供参考) 一、判断题: 1、西周在王位继承上实行父死子继。× 2、西周适用于买卖关系的契约,称为傅别。× 3、“刑不上大夫”意味着大夫犯罪一律不使用刑罚。× 4、西周“五听”之法的出现,表明了司法制度的发展和进步。√ 5、我国奴隶制社会一直实行嫡长子继承制。×

6、汉武帝时张汤制定的关于宫庭警卫的法律是《朝律》。× 7、中国古代官员退休叫致仕,汉代规定的官员致仕年龄为七十岁。 8、《晋律》的注由张斐、杜预所作,与律文具有同等的法律效力。× 9、“德礼为政教之本,刑罚为政教之用”的法制指导思想是在《开皇律》中提出来的。× 10、科举取士制度创立于唐朝。√ 11、隋朝曾在大理寺设律博士,负责研究法律和协助审判工作。× 12、唐朝的《永徽律疏》是中华法系的代表性法典。√ 13、依《唐律》规定,犯十恶大罪者,一律处以凌迟极刑。× 14、宋代编敕的广泛使用,反映了君主专制的强化。√ 15、宋代的监察官拥有风闻弹奏之权。√ 16、《大明律》共七篇460条。× 17、明代充军刑中“永远”是指本人毕生充军,死后刑罚执行完毕。× 18、明代规定,化外人犯罪,一律按明律审理处断。√ 19、清代为防范臣下结党而创设了奸党罪。√ 20、清朝建立之后,长期实行限制对外贸易的禁海法令,严重桎梏了社会经济的发展。√ 21、清朝宣布修订法律后,西方列强放弃了治外法权。× 22、清末司法改革时,改大理寺为大理院,作为全国最高审判机关。√ 二、单项选择题: 1、据《左传?昭公六年》记载:“周有乱政,而作( B )”。 A、禹刑 B、九刑 C、汤刑 2、西周将故意犯罪与过失犯罪区分为( A )。 A、非眚与眚 B、非终与惟终 C、误与故 3、奴隶制时期近似于后世拘役的刑罚是( B )。 A、圜土之制 B、嘉石之制 C、赎刑 4、《法经》中列在篇首的是( C )。 A、《具法》 B、《杂法》 C、《盗法》 5、秦代把杀伤、盗窃等危害封建统治的犯罪称为( B )。 A、公罪 B、公室告 C、非公室告 6、秦汉时期中央司法机构的长官称作( C )。 A、大理 B、大理寺卿 C、廷尉 7、汉代官吏违反法令私自到诸侯国任职者,构成( C )。 A、阿党罪 B、出界罪 C、左官罪 8、春秋决狱的主要原则是(C )。 A、区分公罪与私罪 B、同居相隐 C、原心定罪 9、中国古代把具法改为刑名并置于律文之首的法典是( B )。 A、汉律 B、曹魏新律 C、北齐律 10、《北齐律》共( C )。 A、十八篇 B、二十篇 C、十二篇 11、八议中有“议宾”一项,“宾”指( C )。 A、皇帝的亲戚 B、皇帝的客人 C、前朝国君的后代 12、唐朝编订的( C ),成为后世《宋刑统》的体例渊源。

中国法制史期末考试试题

中国法制史期末考试试题 一、单项选择题(在每小题的四个备选答案中选出一个正确答案并将正确答 案的序号填在题后的括号。每小题1分共50分) 1.为讨伐有扈氏而发布战争动员令《甘誓》的是( ) A.黄帝 B.启 C.汤 D.周武王 2.赎刑作为一个制度始于( ) A.夏 B.商 C.西周 D.春秋 3.西周在王位继承上实行( ) A.兄弟相宗制 B.嫡庶继承制 C.嫡长子继承制 D.父死子继制 4.中国历史上第一部较系统的并为以后历代法典滥觞的封建法典是( ) A.《大府之宪》 B.《宪令》 C.《法经》 D.竹刑 5.依律发布反对或推翻朝统治的言论则构成( ) A.以古非今罪 B.妄言罪 C.非所宜言罪 D.怨望诽谤政治罪 6.增设加役流作为死罪的减刑的是( ) A.《开皇律》 B.《贞观律》 C.《武德律》 D.《永徽律》 7.北宋末年查检无主田收归国有的法律称为( ) A.屯田制 B.限田制 C.均田法 D.公田法 8.现存关于遗嘱继承的最早的法规是唐代制定宋代沿用的( ) A.《户令·应分条》 B.《户绝法》 C.《丧葬令》 D.《户绝条贯》 9.在元朝建立前后的立法活动中被《新元史·刑法志》称为元朝“一代法制之始”的是( ) A.《大札撒》 B.《条画五章》 C.《至元新格》 D.《大元通制》 10.元代死刑定制为( ) A.绞、斩二等 B.斩、陵迟二等 C.绞、斩、陵迟三等 D.绞、斩、枭首、陵迟四等 11.元代地方官吏自行编制的一部法律汇编是( ) A.《元典章》 B.《至元新格》 C.《大元通制》 D.《经世大典》 12.《大明律》最后完成于( ) A.洪武元年 B.洪武七年 C.洪武二十二年 D.洪武三十年 13.明朝统治者为加重对官吏贪赃受贿罪的处刑在明律中特设“受赃”一卷于 ( ) A.《吏律》 B.《刑律》 C.《礼律》 D.《名例律》

中国法制史重点名词解释

名词解释 1.楔形文字法 指古代西亚两河流域地区各奴隶制国家以楔形文字镌刻而成的法律的总称。它产生于公元前3000年左右,到公元前6世纪,随着新巴比伦王国的灭亡而逐渐走向消亡。 2.《汉穆拉比法典》 公元前19世纪,同一两河流域的古巴比伦王国第六代国王汉穆拉比在吸收原有楔形文字法的基础上制定的一部法典。其原文镌刻在一块黑色玄武岩石柱上,又称“石柱法”。法典分为序言、正文和结语三部分,基本上适应了当时巴比伦国家奴隶制经济的影响,具有较大的历史影响。 3.吠陀 印度最古老神圣的法律渊源,约成于公元前1500-公元前600年,分为《梨俱吠陀》、《赞颂吠陀》、《娑摩吠陀》、《耶柔吠陀》四部,以诗歌体裁写成。它们充满了神话和幻想,反映了当时印度社会的政治经济状况,其中许多涉及当时人们的行为规范和社会习惯。 4.摩奴法典 约成于公元前2世纪-公元2世纪,是古印度第一部较为正式的法律典籍,它较全面地论述了吠陀的精义,规定了以种姓制为核心的基本内容。它对印度法制史产生了深远的影响,并传播至东南亚及远东地区,从而形成了以它为基础的印度法系。 5.印度法系 世界五大法系之一,指随着古代印度法的发展,以《摩奴法典》为基础的古代印度法律制度广泛影响而形成的,包括了当时东南亚各国。至15世纪最后一个印度化王国灭亡,印度法系也成了死法系。 6.解负令 公元前594年雅典梭伦立法的一项改革内容,规定拔除立在债务人份地上的记债碑,作为债务抵押品的土地无偿归还原主,禁止人身奴役和买卖奴隶,因债务抵押为奴者一律恢复自由,因债务而卖身到外国为奴的自由人由国家出金赎回。7.市民法 又称公民法,是古代罗马国家固有的法律,包括民众大会和元老院通过的带有规范性的决议、法律以及习惯法规范,仅适用于罗马市民(公民)。其内容主要是有关罗马共和国的行政管理、国家机关以及一部分诉讼程序的问题,涉及土地等财产方面的不多。其特点是体系不完整、带有保守性、形式主义比较浓厚等。8.万民法 万民法是规范罗马公民和非公民之间以及非罗马公民之间的纠纷的法律体系,是

中国法制史答案

1.质剂:买卖双方各执一半。这种竹简分为长短两种,2、六礼:西周结婚的程序;包括纳采,问名,纳吉,纳币,长(券)叫质,用来买卖奴隶或牛马等;短(券)叫剂请期,亲迎,后来封建社会基本上沿用西周的六礼制度。,用来买卖兵器或珍异物品。 3.五听:审判官在审判活动中观察当事人心理活动的五4.《法经》:我国历史上第一部完整、系统的封建法律。 种方法,一曰辞听;二曰色听;三曰气听;四曰耳听;由战国时期魏国李悝制定了《法经》。《法经》六篇,分别是盗、贼、五曰目听。”囚、捕、杂、具。从《法经》的内”容,总之,《法经》是新兴地主5.以古非今罪:秦朝设立的罪名,就是以过去的事例指阶级意志和利益的集中体现,是封建地主阶级镇压农民反抗的暴力责现实的各项政策和制度工具 五、案例分析1.商纣争太子案 (1)在商代妻和妾区别是什么?(2)嫡长子继承制的含义及意义。 答:妻妾的地位截然不同,二者处于极不平等的地位。答:嫡长子继承制就是王位和爵位由正妻所生的长子继承的制度。 大多数妾是奴隶主贵族从女奴中强娶来的,还有的是此制度始于商朝末期至西周初期正确立。嫡长子继承制决定了通过“嫔嫁”来的,即奴隶主贵族娶妻,往往同妻的隋嫁奴隶社会私有制下的一妻多妾制,如果在多妻的情况下,就会因争夺财女一同收为妾。一妻多妾制是由于奴隶社会私有制决定产和王位产生混乱,乃至战乱。所以妻妾之分也就有了嫡子和庶子之分,嫡长子继承制,如果多妻就会造成王位混乱和争斗财产,就以避免在继承问题上发生争执,进而影响奴隶阶级专政的统治秩序影响奴隶阶级专政的统治秩序嫡长子继承制有利于奴隶主阶级统治秩序。 2.车裂商秧案(1)结合教材,简述商秧改革的主要内容(2)请叙述刑、法、律的概念 答:商鞅在秦国进行两次变法第一次变法(公元前359)。答:从词源看,汉字“法”确有“平”、“正”、“直”和“公正裁判”的含义。 重点是打击奴隶主贵族的政治势力。具体内容是:一是整顿户籍,与“法”字有密切联系的另一个字是“律”。据(说文解字)的解释,设立连坐法,防止隐匿坏人;二是奖励告奸;三是.奖励农业生产;“律,均布也”。可见,“法”总是指一种判断平、正、直的标准四是.奖励军功。第二次变法(公元前350)。重点是废除奴隶制而“律”则主要强调的是人人必须遵守的东西。把“法”与“律”连用,的土地制度。具体内容是:一是.进一步强调分户居住;二是.取消就是说“律”是一种包含有国家确认的判断公、正、直的标准的“律”。 分封制,普遍建立郡县制;三是.废除井田制,确立封建土地私有制“法律”一词在清末民初才被广泛使用,据说是受日本的影响。 四是.统一度量衡制度。商鞅变法意义,在于通过变法改革,促进了 封建生产关系的发展,使得秦国国势日强,在战国“七雄”中跃居六国 之首,为后来秦始皇统一大业奠定了基础。 三、名词解释(每题4分,共20分) 1.亲亲得相首匿:允许一定范围的亲属之间对于一定的犯2.官当:中国封建社会指官员犯罪可用官品或爵位折抵徒刑和流罪可以首谋隐匿刑的刑罚。 2.官当:中国封建社会指官员犯罪可用官品或爵位折抵 徒刑和流刑的刑罚。 3.唐律疏议:《唐律疏义》就是《永徽律疏》,它是我们研4.宋刑统:它是我国历史上第一部刊版印行的封建法典。 究唐律的范本,而且是我国封建法典的典范,成为中华法系的其条文只是《唐律疏议》的翻版,变化之处在于:增加“折杖法”; 代表。《永徽律》以保护封建土地所有制,维护封建宗法制度,收集自唐末至宋初150年间的敕、令、格、式中的刑事规规范加强皇帝的权力,统治和镇压农民为主要内容,是中国现存最209条附于律文之后;篇目仍是12篇、502条但在每篇下设有门,完备的一部封建法典,全文保存在《唐律疏议》中。合计213门 5.秋审:秋审是清朝的一种审判制度,从明朝发展而来。 秋审的对象是复审各省上报的被处以死刑的囚犯。 1

中国法制史期末复习试题包含考试答案

中国法制史期末复习试题一、单项选择题(在每个小题的四个备选答案中,选出一个正确的答案,并将其号码填在题后的括号内。) 1.在商朝参与司法并伪托神意断罪的是( C )。 A.商王 B.廷尉 C.卜者 D.司寇 2.西周王位继承实行( C )。 A.父逝子继 B.兄终弟及 C.嫡长子继承 D.禅让 3.周礼的根本原则是( A )。 A.“亲亲”、“尊尊” B.同姓不婚 B.明德慎罚 D.六礼 4.西周在法制指导思想上的进步是( B ) A.君权神授 B.以德配天 C.法令由一统 D.德礼为政教之本,刑罚为政教之用 5.西周的借贷契约称为( B ) A.质剂 B.傅别 C.合同 D.券书 6.春秋时期各诸侯国公布成文法运动中,最早的是( A ) A.郑国子产铸刑书 B. 邓析私造竹刑 C.晋国范宣子铸刑书于鼎 D.楚庄王作《茆门法》 7.我国历史上第一部较系统的封建法典是( B )。 A.子产的铸刑书 B.《法经》 C.《秦律》 D.《九章律》 8战国时期改法为律的人物是( B )。 A.韩非 B.商鞅 C.吴起 D.李悝 9.秦简中关于审判原则以及对案件进行调查.勘验.审讯.查封等方面和文书程式的规定是( D )。 A.秦律十八种 B.秦律杂抄 C.法律答问 D.封诊式 10.最早将“亲亲得相首匿”入律条的是( B )。

A.秦代 B.汉代 C.晋代 D.唐代 11.把《具律》改为《刑名》,并置于律首的法典是( D )。 A.《法经》 B.《九章律》 C.《晋律》 D.《新律》 12第一次将礼中的“服制”列入律典作为定罪量刑原则的是( A )。 A.《晋律》 B.《北魏律》 C.《开皇律》 D.《永徽律》 13.三国两晋南北朝的官吏选任采取( C )。 A.任子 B.察举 C.九品中正制 D.科举制 14封建五刑和“十恶”最早确立于( D )。 A.《北齐律》 B.《晋律》 C.《唐律疏议》 D.《开皇律》 15.依唐律,二罪以上俱发( A )。 A.以重论 B.各重其事 C.累计处刑 D.自首减免 16.我国历史上第一部刻板印行的法典是( A ) A.《宋刑统》 B.《大明律》 C.《大清律例》 D.《唐律疏议》 17.清雍正年间在全国推广的赋役改革是( C ) A.两税法 B.一条鞭法 C.地丁合一 D.什一而税 18.清末修订的最重要的一部法律是( B )。 A.《公司律》 B.《大清新刑律》 C.《法院编制法》 D.《大清民律草案》 19.中国历史上公布的第一部正式宪法是( D )。 A.《钦定宪法大纲》 B.《临时约法》 C.袁记约法 D.贿选宪法 20.南京国民政府“训政”的核心是(A )。 A.以党治国 B.五权宪法 C.民有、民治、民享 D.三民主义 21.南京国民政府制定民法的原则是( B )。 A.民商法分立 B.民商法合一 C.民刑法分离 D.民刑法合一 22抗日战争时期,各抗日根据地土地立法的中心内容是( B )。 A.没收地主土地 B.减租减息 C.废除封建性土地制度 D.平均地权 23.解放战争时期,揭开土地改革运动序幕的文件是( B )。 A.《中国土地法大纲》 B.《五四指示》 C.《华北人民政府施政方针》 D.《中国人民解放军宣言》 24.中国古代法律的起源( C ) A.法律和国家一起出现 B.原始社会就存在法律 C.在原始社会法律和道德是不可分的 D.先有法律,后有习惯法

中国法制史试题

中国法制史期末复习题 一、判断题(正确的在题后括号内划“√”,错误的划“×”) 1、春秋时期晋国范宣子铸刑书于鼎,这是历史上第二次公布成文法。() 2、“质剂”是适用于买卖关系的一种契约形式。() 3、按唐律规定,官吏犯“公罪”者从重处罚。() 4、汉文景刑制改革,彻底废除了墨、劓、刖、宫四种肉刑,。() 5、“折杖法”颁布于隋朝。() 6、汤刑是商朝法律的总称。() 7、秦汉时的髡、耐等刑罚属于耻辱刑,多作为劳役刑的附加刑使用。() 8、曹魏时“八议”正式入律。() 9、按秦朝法律规定,子盗父母等引起的诉讼不属于“公事告”。() 10、明朝中央司法机关有刑部、大理寺和御史台。() 11、在夏朝,“墨”是罪名,也是刑名。() 12、汉代的法律形式有律、令、格、式四种。() 13、“非眚”是指过失犯罪,要从轻处罚。() 14、郑国执政子产将刑书铸在金属鼎上,公之于众,史称“铸刑鼎”。() 15、秦朝的中央司法官称大司寇。() 16、唐律对“化外人”犯罪实行属地主义原则。() 17、《宋刑统》是我国历史上第一部刊版印行的法典。() 18、“厂卫”虽然只是明朝的特务组织,却拥有监督司法审判的大权。() 19、秋审是一种会审制度,也是一种死刑特别复核制度。() 20、“德主刑辅”是西周立法的指导思想。() 21、赀刑是秦朝的独立刑种。() 22、明朝的刑部是全国最高审判机关()。 23、“傅别”是适用于租赁关系的一种契约形式。() 24、“谋反”是“重罪十条”中的一种罪名。() 25、《晋律》成为唐律的蓝本。() 26、《唐六典》是唐代最重要的刑法典。() 27、汉朝以身高作为判断刑事责任年龄的标准。() 28、宣政院是元朝中央设立的管理少数民族事务的机关。() 29、禹刑是夏朝的刑法典。() 30、“通行饮食”是汉代的一种罪名。() 31、“眚”是指故意犯罪,要从重处罚。() 32、《吕刑》是周穆王时吕候所作。() 33、《晋律》是由律学家张斐、杜预编纂的,所以又称“张杜律”。() 34、汉朝的中央司法官称大理。() 35、唐律对“化外人”犯罪实行属地主义原则。() 36、“折杖法”是明太祖创设的。() 37、“公罪”是指官吏“缘公事致罪而无私曲者”() 38、理藩院是清朝设立的管辖少数民族事务的中央机构。()

中国法制史期末复习纲要

中国法制史期末复习纲要 考试范围:期中之后,即三国两晋南北朝后 考试形式:闭卷 复习方式:首先认真阅读理解分析课堂笔记内容,书本作为参考阅读材料,最后重点记忆本笔记。 第六章三国两晋南北朝的法律制度 第一节立法概况 (一)魏的法律 1、曹操制定“科”这一独立性的临时法典,有“甲子科”和“新科”。 2、魏明帝在太和年间删约旧科,制定新律18篇. (1)较东汉末年以来“律令紊乱,科比冗杂,章句歧义,览者艰难”的汉律,显得“文约而例通”; (2)律从这时正式与令分开,律是确定的刑法典,而令则是行政性的法规; (3)具律改为刑名律,放在第一篇,体现重要性;将具体刑法原则也补充入刑名律中;(4)八议入律:魏明帝制定的新律; (5)刑罚制度作了规范性的改变,此时“五刑”:死刑、髡刑、完刑、作刑、赎刑。(二)晋的法律 1、《晋律》(或称《泰始律》)参考了汉、魏的法律,共二十篇(刑事法典)。经张斐、杜预注释(同注一章,而生杀永殊)。 2、同时颁布的有《晋令》四十篇,内容包括中央、地方、军事等方面的制度(行政性法规)。 3、《晋故事》30篇:常事、品式、章程(中央各部门日常工作规则)。 《晋律》主要特点:(1)体例比较严谨,规定比较宽简周备。 (2)礼的内容纳入法律之中(服制:准五服以治罪) 五服:斩衰、齐衰、大功、小功、缌麻,作为卑幼对尊长的侵犯,是要比平常的人加重,反之减轻 (三)南朝的法律 1、宋、齐沿袭晋律,齐王植将“张杜律”作了统一的解释 2、《梁律》未超越《晋律》,《梁令》比《晋令》少十篇,《梁科》与《晋故事》相仿。 3、《陈律》实质上是晋律的继续 (四)北朝法律 1、北魏由于是少数民族入侵而建立的,强调汉化,增将统治稳定性,故对立法活动较为重视。《北魏律》共二十篇,比《晋律》少了《诸侯律》,多了《斗律》。 ◆东魏以格代科 ◆西魏制定《大统式》 2、北齐取代东魏,以《北魏律》为蓝本,制定了《北齐律》十二篇,以“法令明审,科条简要”著称。上承汉魏律之精神,下启隋唐律之先河。 《北齐律》特点:(1)科条简要,成为隋唐法典的蓝本 (2)规定了“重罪十条”,为后世十恶之条提供了范例 3、北周制定《大律》二十五篇。隋虽承周立国,但在立法上以《北齐律》为本。 第二节法律的主要变化 一、维护贵族官僚特权 (一)“八议”入律和创设“官当”

中国法制史考试知识点(已整理)

夏商 中国法律起源的特点(简答): 1.浓厚的宗法氏族血缘色彩。 2.以家长制的集权统治为基本统治方式。 3.法律与道德相互结合,界限不清。4.刑事法规相对发达,而民事法规相对落后。 选择: 禹刑:所谓“禹刑”,是夏代法律的总称或代称。泛指夏代的法律和刑罚。汤刑:是商代法律的总称,泛指商王朝的所有法律、法规和制度。 圜土:中国奴隶制时代的监狱大多称为“圜土”。 西周 “明德镇罚”的立法指导思想的内容:“明德慎罚”的主张要求统治者首先要用“德教”的办法来治理国家,也就是通过道德教化的手段使天下人民臣服,在制定法律、实施刑罚时应当宽缓、谨慎,而不应一味地用严刑重罚来迫使臣民服从。西周各代统治者把道德教化与刑罚镇压结合起来,形成了西周时期“礼”、“刑”结合的法制特色。“明德慎罚”的具体要求可以归纳为“实施德教,用刑宽缓”。其中“实施德教”是前提,是第一位的。“德教”的具体要求,周初统治者逐渐扩展为内容广博的“礼治”,即要求君臣上下父子兄弟都按既有的“‘礼”的秩序去生活,从而达到一种和谐安定的境界,使天下长治久安。至于“用刑宽缓”则集中体现在西周的各项刑罚适用原则的规定中。礼与刑的关系(论述或简答): (1)西周的礼刑一般关系。西周时期,“刑”是同“礼”相对应的一个范畴,多指刑法和刑罚。“礼”与“刑”是西周法律体系的不可分割的两个组成部分,共同构成了当时完整的法律体系。其中,“礼”是一种积极的规范,即正面地、积极地规范人们,要求人们可以做什么,不可以做什么,应该做什么,不应该做什么。而“刑”则处于消极被动状态,对于一切违背礼的行为进行处 罚。凡是礼所禁止的,亦为刑所不容, 二者相辅相成,即所谓“礼之所去,刑 之所取”,“出礼入于刑”。 (2)“礼不下庶人,刑不上大夫”。“礼 不下庶人,刑不上大夫”是中国古代法 律中一项重要原则,作为一项法律原 则,所强调的是平民百姓与贵族官僚之 间的不平等,强调官僚贵族的法律特 权。所谓“礼不下庶人”,说的是庶人 以下“违于事而不备物”,即忙于生产 劳动,又不具备贵族的身份和礼所要求 的物质条件,因而不可能按各级贵族的 各种礼仪行事,这些礼也不是为他们设 立的。但这绝不意味着庶人可以不受礼 的约束,因为礼所强调的是等级差别, 天子有天子的礼,诸侯有诸侯的礼,不 能僭越,任何越礼的行为都要受到惩 罚,对庶人更是如此。 所谓“刑不上大夫”,原指大夫以 上贵族犯罪,在一定条件下可以获得某 些宽有,在适用刑罚时享有某些特权, 之所以如此,主要是为了在广大被统治 者面前保持贵族作为一个整体的尊严。 但这些礼遇绝不等于大夫以上贵族可 以不受刑罚制裁。在实际生活中,官僚 贵族犯重罪同样要加以惩罚,特别是对 那些“犯上作乱”的贵族,更是严加惩 处。史籍上关于官僚贵族因犯罪被杀、 被刑的记载不胜枚举。 “五过”制度: “五罚不服,正于五过。五过之疵,惟 官、惟反、惟内、惟货、惟来”,即凡 属司法官罚不当罪、询私枉法者,均分 别按“五过”之罪加以处罚。 “惟官”,指秉承上司旨意,官官相护; “惟反”,指利用职权私报仇嫌; “惟内”,指内亲用事,为亲徇私; “惟货”,指贪赃受财,敲诈勒索; “惟来”,指接受请托,枉法徇私。凡 以此五者出入人罪,均按“其罚为钧” 的方法处置,即按枉法受刑者所受到的 具体刑罚,处罚司法官,用以保证法律 的公正性。 婚姻原则: 西周时期,婚姻的缔结有三大原则。 一夫一妻制是西周婚姻制度的基本要 求、“同姓不婚”、“父母之命,媒妁之 言”。 “六礼”: 西周“婚礼六礼” (1)纳彩,即男家请媒人向女方送礼 品提亲; (2)问名,即在女方答应议婚后,由 男方请媒人问女子名字、生辰等,并卜 于宗庙以定吉凶; (3)纳吉,卜得吉兆后,男家携礼物 至女家订婚,确定缔结婚姻; (4)纳征,又称“纳币”,即男方派人 送聘礼至女家,正式缔结婚姻; (5)请期,即男家携礼物女方择定婚 期; (6)亲迎,即婚期之日男方迎娶女子 至家,至此,婚礼始告完成,婚姻也最 终成立。 “七出三不去”: 七出:西周时期,女子有下述七种情形 之一,丈夫即可有正当理由合法休妻。 “不顺父母,去;无子,去;淫,去; 妒,去;有恶疾,去;口多言,去;盗 窃,去。” 不顺父母,去;因为“逆德”。 无子,去;因为绝嗣不孝。 淫,去;因为乱族。 妒,去;因为乱家。 有恶疾,去;因为“不可共粢盛”,既 因女方的疾病而不能共同生活。 口多言,去;因为离间亲属。 盗窃,去。因为反义。 三不去:以下三种情况,不能休妻“有 所娶无所归,不去;与更三年丧,不去; 前贫贱后富贵,不去。” “有所娶无所归”是指女子出嫁时有娘 家可依,但体弃时已无本家亲人可靠, 一若此时休妻则会置女子于无家可归 之境,故不能休妻。 “与更三年丧”是指女子入夫家后与丈 夫一起为公婆守过三年之孝,如此已尽

中国法制史重点

中国法制史重点 1、试论中国法制史的特点(参见书上P5-6原文) 2、宗法制 1) 宗法制的由来及内容:宗法制是由父权家长制演变而来的,以宗族血缘关系 为纽带 的族制系统,与国家制度相结合,家国一体化的宝塔式政治组织世袭制度。 2) 宗法制的原则:嫡长继承制和分封制。 3) 宗法制的目的:通过血缘亲疏远近关系的划分来确定政治权利和财产的再分配,避 免内讧,稳定奴隶主的统治权。 4) 嫡长继承制与宗法制的关系:嫡长继承制是宗法制的基础,宗法制都是以嫡 长继承 制为原则,按照血缘关系决定政治等级的高低,形成父系、父权、父治为特征 的世 袭制度。 5) 宗法制与分封制的关系:宗法制是分封制的原则,促进分封制的巩固与发 展。分封 制是宗法制在国家政权组织上的实施与体现,两者相结合形成等级特权制度。 P39- 40 3、礼于刑的关系: 1) 共同点:礼与刑是西周时期法律制度的组成部分,两者相辅相成,互为表 里。凡是

礼不允许的也是刑不能容忍的。“出礼则入刑”,两者缺一不可。 2) 不同点:a、从作用上,“礼者,禁于将然之前;法者,禁于已然之后” 。b、从关系上,“礼为本,刑为治”、礼为纲,刑为目。C、从适用上,“礼不下庶人, 刑不上大夫”(贵族官吏犯罪后享有一定的特权)。P44 4、成文法公布的实例与意义 实例: 1)公元前536年,郑国大夫子产将刑书铸于鼎,这是中国历史上第一次公布成文法的实例,遭到当时贵族叔向的强烈反对。 2)春秋郑国的邓析,私造刑书,写于竹简之上,故称“竹刑”。具有法律效力。写于竹简的目的是为教材和帮他人打官司。 3)公元前513年,范宣子所著刑书被赵鞅、荀寅铸于鼎,遭到孔子的反对。意义: 1) 成文法的公布结束了“刑不可知,威不可测”的历史,开创了“法治”代替“礼治” 的新局面。 2) 成文法的公布推动了社会经济的发展,促进了封建经济制度的形成。

中国法制史期末复习重点

第一章中国法律的起源和夏商法律制度 早期五刑:墨、劓、膑、宫、大辟。 刑起于兵,兵刑同制。 夏商的神权法思想是法律的思想基础。 王命包括誓(约束)、诰(告诫)、命(君主的命令)等多种形式。 夏有乱政、而作禹刑(禹刑可能是夏朝法律规范的总称)、五刑是其主要内容。 汤刑一般指商朝法律的总称。 夏商五刑:墨、劓、髌、宫、大辟。 大辟即死刑,宫刑即男子去其势、女子幽闭的刑罚,髌是断足或者砍去膝盖骨,劓即割掉鼻子,墨刑在面部或额上刺刻特殊标注之后,再染以墨的刑罚。 刑罚原则:刑不株连、疑罪从轻、不杀无辜、过失从轻 中央司法官,商称司寇。 神判和天罚是夏商司法审判的特点。 夏朝监狱为圜土、夏朝末年称之为夏台、商朝监狱有羑里。 简述原始氏族战争对我国法律起源造成的影响:阶级分化,原来的氏族社会行为规范,后来便成为了法律。氏族首领的职权演变为统治者,建立了权力机关和法律机构。原始社会末期也确立了不少刑罚罪名及处置方法。有法官和审判的存在。频繁的氏族部落战争促进了民族的融合,早就了法律。部落军事首领掌握着军事权利,这就必然对原有的氏族部落首领的继承制造成破坏。 简述中国法律起源的特点:①刑起于兵,兵刑同制。中国法律起源于氏族部落同族之间以及同外族的战争。②原始风俗转变为法律。③血缘纽带关系影响之深。④维护部落首领的政治权利的集中和强化。 简述夏商立法思想以及立法活动的情况:夏商以“恭行天罚”、“天讨”的神拳发思想作为法律的思想基础。立法活动:①王命(誓、诰、命)②禹刑③汤刑④官刑 简述夏商法律制度的基本情况:法律内容出于秘密法状态。已经出现比较完备的刑事法律体系。产生了我国早期的经济法规,反应国家管理和调节社会生产各方面的程度。军权至上,神权法思想渗透至深。 第二章西周法律制度 西周的立法指导思想有:天罚思想、明德慎罚(缓和阶级矛盾,对周初的社会发展进步提供了有益的环境)、礼治思想(维护等级猪肚、预防犯罪、防民) 《吕刑》西周中期的重要刑书,主要内容是规定刑罚的种类及适用刑罚的原则。适用刑罚的总原则为明德慎罚。赎刑是其核心内容,可以用钱财代替或抵消其刑罚。 西周礼制的基本原则是亲亲和尊尊。 西周刑罚区分故意过过失、惯犯与偶犯的原则。(眚、非眚,非终、惟终) 西周刑罚遵循世轻世重的原则。用刑灵活,因时而异。 我国西周时期的法律制度已达到了相当高的水平。 礼与刑的关系:奴隶主阶级专政的两种手段:①出礼入刑,②礼不下庶人、刑不上大夫(西周礼的本质特征) 西周契约制度:大宗买卖用长劵,称为质;小宗买卖用断券,称为剂。“傅别”也是一种书面契约,在借贷活动中使用。

中国法制史试题及答案

一、填充题:(每空0.5分,30空,共15分) 1、周朝总结商朝灭亡的教训,提出了“__以配天,明德慎__”的思想。 2、西周时,司法官员贪赃枉法之类的犯罪,称为“五过之疵”,主要指“惟官、惟反、_______、_______、惟来”等五种行为。 3、周代有所谓“三赦”之法,即赦幼弱、赦老耄、_______。又有“三宥”之法,即宥不识、_______、宥遗忘。 4、中国古代的继承制度,在财产权利方面基本上是诸子平均分配遗产,出嫁女一般没有继承权。在政治特权及宗法权利的继承方面实行的是_______。 5、在秦代,一些判案成例也有法律效力,称之为_______。 6、汉景帝时曾规定,老幼、孕妇、师、侏儒等“当鞫系者,_______之”。意即不戴刑具、不加桎梏。 7、自汉代开始,受阴阳五行说的影响,国家正式确定了按照季节执行赏罚的制度,此即“_______、_______”。 8、曹魏时,受《周礼》“八辟”的影响,在法律上正式确立了“八议”制度,八议分别是议亲、议故、议贤、_______、议功、议贵、_______、议宾。 9、南北朝时,法律首创以_______或_______抵当徒刑的制度,称为“官当”。 10、《唐律》由十二篇组成,即名例、卫禁、职制、_______、厩库、擅兴、盗贼、_______、诈伪、杂律、捕亡、断狱。

11、唐律首次将六种非法攫取公私财物的行为归纳到一起,称为“_______”。即强盗、窃盗、枉法(赃)、不枉法(赃)、受所监临、坐赃。 12、_______是我国古代第一部雕版印行的法典。 13、_______是世界史上的第一部法医学著作,其作者是南宋人宋慈。 14、清代,每年秋天在北京由九卿、詹事、科道、内阁大学士、军机大臣进行两次大的会审,其中对当年各省上报的死刑案件及往年的死刑监候案件进行的会审称为;对京师刑部狱中在押死囚进行的会审称为_______。 15、清代,每年夏天要进行一次集中审录轻罪囚犯的会审活动,旨在“断薄囚、出轻系”,称为_______。 16、明清时代省级专职司法官员是_______,它是由宋元时代的各路专职司法官员_______演变而来的。 17、北洋政府时期,颁布了我国第一部正式宪法文本——《中华民国宪法》。这是贿选总统_______当政时颁布的,人称_______。 18、中国近代第一部民法典草案产生于_______时期,第一部正式民法典颁布于_______时期。 19、中国法律近代化完成的标志是******南京政府时期体系的形成。 二、判断正误并作出更正或简单说明理由:(每题2分,15题,共30分) 1、《周礼》是周朝的礼仪教材,后人把周代的所有礼仪习惯称为“周礼”。 2、“神判”的意思是神的裁判,“天罚”的意思是天的惩罚。

中国法制史期末复习重点详解最终版

中国法制史期末复习重点详解(最终版) 第一章夏商法律制度 夏代 ●法典:“禹刑”,夏代法律的总称,中国最早的奴隶制法。《左传·昭公六年》说:“夏有乱政,而作禹刑”。“禹刑”可能是启及其后继者根据氏族晚期习俗陆续改造、积累的习惯法,以禹为名表示对夏族杰出祖先和开国之君的崇敬。 ●罪名制度:昏、墨、贼,杀: 昏、墨、贼是夏朝的三种罪名,杀是刑名。 “己恶而掠美为昏”;“贪以败官为墨”;“杀人不忌为贼”。 自己有了罪而掠取别人的美名是昏;贪婪而败坏职责是墨;杀人而没有顾忌是贼。 可见,昏、墨、贼是三种罪名。犯此三罪者,依照夏朝法律要处以死刑。 ●监狱(P28) 据《竹书纪年》载:“夏帝芬三十六年作圜土;”。从此夏朝有了正式的监狱。 圜土:夏、商、西周监狱的名称。监牢的形象名称,在地下挖圆形的土牢或在地上围起圆形土墙,以监禁罪犯,防止其逃跑。 《史记·夏本纪》载,夏桀曾将商汤“囚之夏台”,则夏台可以说是夏朝中央监狱的名称。据说夏在都城阳翟“均(钧)台”还设有中央直辖的监狱。 商代 ●法典(P30):《汤刑》是商代成文刑书,也是商代法律的总称。《左传·昭公六年》说:“商有乱政,而作汤刑”。汤刑并非汤所制定,而是后人为纪念先祖以其名命之。它是因乱政而作,主要是关于如何镇压奴隶和平民反抗的规定。 ●刑罚制度(P31) 从《荀子·正名》“刑名从商”的说法来看,商代的刑罚制度似乎已形成体系,并且直接影响到后世。根据文献记载,这一刑罚体系以五刑制度为主,包括墨、劓、刖、宫、大辟等刑名。 (一)大辟: (1)戮 (2)炮烙:强迫人在烧红的铜格上赤足行走。 (3)醢:把犯罪者捣成肉酱。 (4)脯:把犯罪者晒成肉干。 (5)劓殄:把犯罪者本人及其后代都杀掉。 (6)剖心、剔刳 (二)肉刑: (1)墨刑:在犯罪者的面部或额上刺刻后,涂以墨色。 (2)劓刑:割掉鼻子的刑罚。 (3)剕刑:也叫刖刑,就是断足的刑罚。还有说是膑刑,挖去髌骨。 (4)宫刑:割掉男子的生殖器,破坏女子的生殖机能。 (三)徒刑:也叫胥靡,就是把犯人用绳子系在一起,让他们去从事筑路的劳动。 (四)流刑:又叫做“放”,就是把罪犯迁到边远的地方去。 第二章西周时期的法律制度【重点】

最新中国法制史试题及答案

好资料学习-----中国法制史试题及答案 在每小题每小题(本大题共30小题,1分,共30分)一、单项选择题请将正确选项前列出的4个选项中只有1个选项是符合题目要求的,的字母填在题后的括号内。( ) 1.中国古代法制的雏形形成于 A.夏 B.商 C.周 D.秦 2、夏朝中央监狱的名称是() A、圜土 B、夏台 C、畿 内 D、社 ( ) 3.商朝已较通行的古老的五刑是 A.孥戮、劓殄、炮烙、剖心、人殉 B.断手、刖、劓、宫、大辟 C.墨、劓、刖、宫、大辟 D.醢、脯、劓、墨、大辟 、西周时期,法官在审讯中要察言观色,注意当事人的表情,这种4 审讯方法被称为() B、五听 C、五行 D、九刑A、 五刑 、中国历史上第一部较系统的、并为以后历代法典滥觞的封建法典5 是()《宪令》 D、《大府之宪》、A、竹刑 B《法经》 C、《兴律》6.汉《九章律》是在《法经》六篇的基础上增加了《户律》、( ) 和《杂律》 D.《厩律》A.《具律》 B.《盗律》 C. 、凌迟刑作为法定刑始于()7 D、明、宋 B、清 C、唐A 、在汉朝,由秦的“课”发展而来的针对某类事的一个方面制定的8 )

单行法规称为(、比、科 D、令A、律 B C 9、三国时期的法制指导思想是() A、“拨乱之政,以刑为先” B、“拨乱之政,以礼为先” 更多精品文档. 学习-----好资料 C、“拨乱之政,以德为先” D、“拨乱之政,以律为先”( ) 《刑名》篇分为《刑名》与《法例》10.将《新律》之两篇的律典是 A.《九章律》 B. D. C.《北魏律》《北齐律》《晋律》 ( ) 11.隋朝的律有《开皇律》和 A.《大律》 B.《泰始律》 C. D.《武德律》《大业律》 ( ) 12.唐律中大致相当于现今刑法总则篇的是 A.《名例》 B.《刑名》 C.《法例》 D.《具律》 13.封建五刑和“十恶”最早规定于().《开皇 DA.《北齐律》 B.《晋律》 C.《唐律疏议》律》 )14.唐律规定,殴打或谋杀祖父母、父母的行为构成( 大不敬A.不孝 B.恶逆 C. D.不义 )15.充军作为正式刑名,始自( .清朝.宋朝 B.明朗 C D.元朝A )16.明代中央的审判机关是( .刑部 B.都察院 C D.御史台A.大理寺

中国法制史背诵知识点

中国法制史需要背诵知识点 第一章中国法律起源和夏商法律制度 1、禹刑:夏朝法律制度的总称。 2、圜土:夏、商、西周监狱的总称。 3、夏朝法律制度的主要内容: (1)“夏有乱政,而作禹刑”。 4、商朝的主要立法:“商有乱政,而作汤刑”汤刑:商朝法律制度的总称 5、奴隶制五刑:墨、劓、刖、宫、大辟(重点) 6、商朝王位继承制度的发展变化: 商朝末期:嫡长继承制——就是“立嫡以长不以贤,立子以贵不以长。”指的是父亲死后,将王位传给正妻生的长子,是中国古代的主要继承制度。 7、商朝立法指导思想:神权法(重点) 第二章西周的法律制度 1、九刑:西周实行的九种刑罚:墨、劓、刖、宫、大辟、流、赎、鞭、扑 2、田里不鬻:西周初期土地所有权的一种制度,天下土地的所有权归周天子一人所有,诸侯和臣属对分封的土地只有占有、使用权而无处分权,不许买卖。 3、囹圄:西周监狱的名称 4、《九刑》:西周成文刑书的统称。“周有乱政,而作九刑” 5、西周的司法机关: 中央:大司寇——全国最高司法机关 小司寇——中央直辖地区的司法机关 士师——国都之内的司法官吏 地方:乡士、遂士 6、西周定罪量刑的原则 (1)耄悼之年有罪不加刑 (2)区分眚、非眚、非终、惟终(重点) (3)罪疑从赦 (4)刑罚世轻世重:“刑新国用轻典,刑平国用中典,刑乱国用重典”,刑罚手段的运用要以形势而定,要视治安状况的优劣而分别实施。 7.西周时期的“狱”指刑事案件,审理刑事案件称为“断狱”;“讼”指民事案件,审理民事案件称为。“听讼”。 8.西周时期的“五听”指断案时判断当事人陈述真伪的五种方式,即辞听、色听、气听、耳听、目听。说明西周时期已经注意到司法心理问题并将其运用到司法实践中。 一.西周的“以德配天,明德慎罚”思想(重点) ①内容: 1.“上天”只把统治人间的“天命”交给那些有德者;一旦统治者失“德”,也就失去了上天的庇护,新的有德者就会应运而生,取而代之。(2005年63题B项考)2.“德”的要求主要包括三个基本方面:敬天、敬祖、保民,也就是要求统治者恭行天命,尊崇天帝与祖宗的教诲,爱护天下的百姓,做有德有道之君。 3.“明德慎罚”的具体要求可以归纳为“实施德教,用刑宽缓”。其中“实施德教”

中国法制史期末试题及答案

一、单项选择题 1.夏朝的法制观是 A.奉"天"罚罪 B.威侮五行 C.禹刑 D."昏、墨、贼、杀" 2.商朝思想政治范畴的罪名是 A.腹非罪 B."乱政"、"疑众" C."好党" D.妄言罪 3.赎刑作为一个制度始于 A.夏 B.商 C.西周 D.春秋 4.春秋时期,首次公布成文法典的国家是 A.郑 B.晋 C.齐 D.楚 5.战国时期,提出"刑无等级"法治主张的是 A.韩非 B.商秧 C.李俚 D.吴起 6.秦时主张在全国实行郡县制的是 A.李斯 B.韩非 C.商鞅 D.李俚 7.《盐铁论》称之为"论心定罪"的司法审判方式指 A.文字狱 B.春秋决狱 C.秋审 D.三司推事 8.中国古代社会中第一部儒家化的法典是 A.《九章律》 B.《傍章》 C.《泰始律》 D.《唐律疏议》 9.科举制首创于 A.隋 B.唐 C.元 D.清 10.三国两晋南北朝的官史选任采取 A.任子 B.察举 C.九品中正制 D.征召 11.中国古代经济立法最活跃的时期是 A.秦 B.唐 C.宋 D.元 12.封建五刑和"十恶"最早规定于 A.《北齐律》 B.《晋律》 C.《唐律疏议》 D.《开皇律》 13.汉朝提出一套唯心主义"君权神授"理论的思想家是 A.董仲舒 B.班固 C.蔡邕 D.叔孙通 14.唐律规定,殴打或谋杀祖父母、父母的行为构成 A.不孝 B.恶逆 C.大不敬 D.不义 15.首创以程朱理学为程式的经义取士制度的朝代是 A.唐 B.宋 C.元 D.清 16.元朝地方官吏编制的一部法律汇编是 A.《元典章》 B.《大元通制》 C.《经世大典》 D.《至元新格》 17.元朝中央最高行政机关是 A.理藩院 B.宣政院 C.大宗正府 D.中书省 18.充军作为正式刑名,始自 A.宋朝 B.明朝 C.清朝 D.元朝 19.明代中央的审判机关是 A.大理寺 B.都察院 C.刑部 D.御史台 20.首创市舶制度的朝代是

中国法制史_在线作业_5(2017,100分)

中国法制史_在线作业_5 交卷时间:2017-11-08 23:16:04 一、单选题 1. (5分)“顾山”是()朝的刑罚制度。 ? A. 秦 ? B. 汉 ? C. 西周 ? D. 东晋 纠错 得分:5 知识点:中国法制史 展开解析 答案B 解析 2. (5分)我国历史上第一部刊版印刷的封建法典是()。 ? A. 《大清会典》 ? B. 《宋刑统》 ? C. 《元典章》 ? D. 《大明律》 纠错 得分:5 知识点:中国法制史 展开解析 答案B 解析 3. (5分) 《北齐律》继承了《北魏律》确立五刑为:()。 ? A. 死、流、宫、徒、鞭 ? B. 死、流、徒、鞭、杖 ? C. 死、流、徒、杖、笞 ? D. 死、髡、赎、杂抵罪、罚金

纠错 得分:5 知识点:6 三国两晋南北朝的法律制度 展开解析 答案B 解析 4. (5分)唐律规定的“谋大逆”是指()。 ? A. 图谋侵害皇帝的宫殿、宗庙、山陵的行为 ? B. 背国从伪的行为 ? C. 谋危社稷的行为 ? D. 触犯皇帝的至尊地位的行为 纠错 得分:5 知识点:中国法制史 展开解析 答案A 解析 5. (5分) 我国历史上第一部刊版印刷的封建法典是()。 ? A. 《大清会典》 ? B. 《宋刑统》 ? C. 《元典章》 ? D. 《大明律》 纠错 得分:5 知识点:8 两宋辽金的法律制度 展开解析 答案B 解析 6. (5分) 编敕作为一种重要的立法活动和立法形式形成于哪朝:()。 ? A. 唐朝 ? B. 隋朝 ? C. 五代时期

? D. 北宋 纠错 得分:5 知识点:8 两宋辽金的法律制度 展开解析 答案D 解析 7. (5分) 婚姻六礼作为中国古代婚姻成立的形式要件始于哪个朝代?()? A. 西周 ? B. 西汉 ? C. 晋代 ? D. 唐代 纠错 得分:5 知识点:2 西周的法律制度 展开解析 答案A 解析 8. (5分)太平天国分配土地的标准是:()。 ? A. 按人口 ? B. 按丁男数 ? C. 按职位 ? D. 按资产 纠错 得分:5 知识点:中国法制史 展开解析 答案A 解析 9. (5分) 太平天国运动最重要的纲领性文件是:()。 ? A. 《资政新篇》 ? B. 《天朝田亩制度》