三见王小波阅读答案

2021年北京市一六三中学高三语文期末试卷及答案

2021年北京市一六三中学高三语文期末试卷及答案一、现代文阅读(36分)(一)现代文阅读I(9分)阅读下面的文字,完成下面小题。

消失的舌头徐永辉二丙的舌头没有了。

那天,邻居三婶迎头遇到二丙,招呼他。

二丙的嘴张张合合,却没看到他的舌头,也听不到他说的话。

三婶一惊,忙问:“二丙,你咋回事,舌头没有了?”她不肯相信,走到近前往二丙嘴里一看,只有牙齿。

我们晓庄是远近闻名的雄辩村。

大人、孩子,走路、干活,甚至吃饭睡觉的时候,嘴巴都不闲着:“那是谁家的羊,咋不拴起来?”“为啥说是羊,叫它狗不一样吗?”“羊就是羊,怎么能叫狗呢?”“它叫啥,不过是老辈子传下来的,如果当初叫它猪,你现在还说是羊吗?”据村志记载,这个传统已经延续了两千多年。

由于世世代代训练,我们的舌头变异了,厚、长,又特别灵活,伸出来,可以轻而易举到达额头。

用它洗脸,画画,写字的,不乏其人。

据说,以前有个人,舌头比象鼻子还长,不仅能擀面、纺车,还能把棍棒舞得虎虎生风。

为了炫耀,我们都把舌头耷拉在下巴底下。

为了激励后代,先人们还自发组织了辩论会,三年举办一次,年满十八周岁的男子必须参加。

先以家庭为单位选出优胜者参加家族辩论,再选出家族中的第一名参加决赛。

一方把另一方驳得哑口无言,算胜出。

凡是在辩论上不发言,或撒谎骗人者,舌头会自动消失。

凡是没有独立见解,跟着别人学舌的,舌头会失去一半。

二丙是几十年来唯一受到惩罚的人。

他是孤儿,老实,木讷。

平时,你问一句,他哼一声。

只要不问,一年半载也难开金口。

在家族辩论会上,也有人试着引导他,徒劳。

半晌午,我们几个蹲在路口上议论二丙的时候,三婶走走停停,东张西望地过来了,还没到近前就问:“谁看见一只公鸡了吗?”她边说边比画,“这么大,毛通红,闺女给拿的,没舍得吃,你看,一转眼不见了。

”我们都安慰她:“不能少,不定跑哪旮旯里去了,再仔细找找。

”我们村古风犹存,好多年没少过东西了。

被三婶一搅合,我才想起来是去找乌木的。

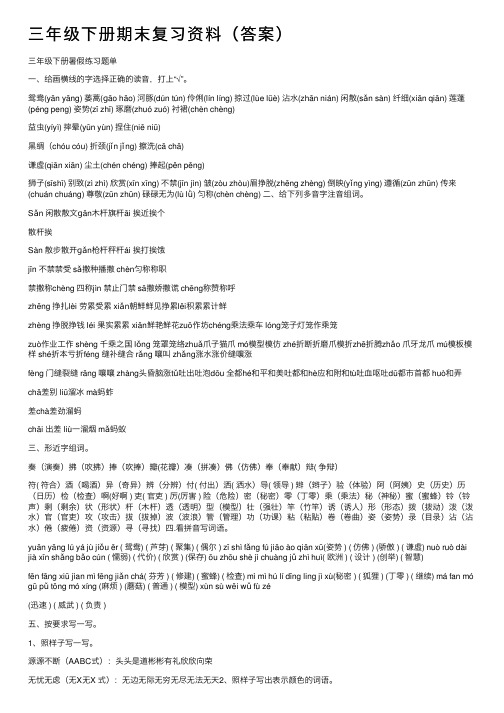

三年级下册期末复习资料(答案)

三年级下册期末复习资料(答案)三年级下册暑假练习题单⼀、给画横线的字选择正确的读⾳,打上“√”。

鸳鸯(yān yāng) 蒌蒿(ɡāo hāo) 河豚(dún tún) 伶俐(lín líng) 掠过(lùe lüè) 沾⽔(zhān nián) 闲散(sǎn sàn) 纤细(xiān qiān) 莲蓬(péng peng) 姿势(zī zhī) 琢磨(zhuó zuó) 衬裙(chèn chèng)益⾍(yíyì) 摔晕(yūn yùn) 捏住(niē niū)⿊绸(chóu cóu) 折颈(jǐn jǐng) 擦洗(cā chā)谦虚(qiān xiān) 尘⼟(chén chéng) 捧起(pěn pěng)狮⼦(sīshī) 别致(zì zhì) 欣赏(xīn xīng) 不禁(jīn jìn) 皱(zòu zhòu)眉挣脱(zhēng zhèng) 倒映(yǐng yìng) 遵循(zūn zhūn) 传来(chuán chuáng) 尊敬(zūn zhūn) 碌碌⽆为(lù lǜ) 匀称(chèn chèng) ⼆、给下列多⾳字注⾳组词。

Sǎn 闲散散⽂ɡān⽊杆旗杆āi 挨近挨个散杆挨Sàn 散步散开ɡǎn枪杆秤杆ái 挨打挨饿jīn 不禁禁受 sǎ撒种播撒 chèn匀称称职禁撒称chèng 四称jìn 禁⽌门禁 sā撒娇撒谎 chēng称赞称呼zhēng 挣扎lèi 劳累受累 xiǎn朝鲜鲜见挣累lěi积累累计鲜zhèng 挣脱挣钱 léi 果实累累 xiān鲜艳鲜花zuō作坊chéng乘法乘车 lóng笼⼦灯笼作乘笼zuò作业⼯作 shèng 千乘之国 lǒng 笼罩笼络zhuǎ⽖⼦猫⽖ mó模型模仿 zhé折断折磨⽖模折zhē折腾zhǎo ⽖⽛龙⽖ mú模板模样 shé折本亏折féng 缝补缝合 rǎng 嚷叫 zhǎng涨⽔涨价缝嚷涨fèng 门缝裂缝 rāng 嚷嚷 zhàng头昏脑涨tǔ吐出吐泡dōu 全都hé和平和美吐都和hè应和附和tù吐⾎呕吐dū都市⾸都 huò和弄chā差别 liū溜冰 mà蚂蚱差chà差劲溜蚂chāi 出差 liù⼀溜烟 mǎ蚂蚁三、形近字组词。

2021年北京市第一五六中学高三语文上学期期末试题及答案解析

2021年北京市第一五六中学高三语文上学期期末试题及答案解析一、现代文阅读(36分)(一)现代文阅读I(9分)阅读下面的文字,完成各题。

中国旧小说的第三人称全知视角,是指叙述人并不进入作品,而是站在统揽全局的位置上,仿佛世间万事万物无所不知晓、无所不能表现。

如此,虽便于展现广阔的生活场景,自由地刻画、剖析人物,但失掉了文学联系生活和读者的最宝贵的东西:真情实感。

鲁迅对全知全能的外视角叙事的突破和改造,运用的是限制叙述原则。

所谓限制叙述,是指叙事者所知道的和书中的人物一样多,这就从根本上破除了作者那种居高临下妄断一切的专制态度,以有限的职能和平等态度建立起作者与读者的新型关系,从而赋予作品以真诚性和逼真感。

第一人称小说在《呐喊》和《彷徨》中超过半数。

第一人称叙事的一种情况是内部第一人称叙述,“我”是故事的主人公或当事人,如《狂人日记》。

鲁迅在必须真实的体裁——日记中去虚构一个“迫害狂”的文学故事。

当狂人成了小说的叙述者后,立刻把读者引入到他自己观察和体验到的世界,他对世俗社会、历史文化的“吃人”本质的认识,他的浓重的“罪感”意识和容不得吃人的人、救救孩子的精神挣扎,在常人看来是语无伦次甚至荒唐的格调中显示出惊人的真实性。

以第一人称叙述所冲淡和消解的文学故事的虚构性也许是《狂人日记》的最大艺术成功。

第一人称叙事的另一种情况是,“我”虽是故事的讲述人,却以旁观者的身份出现。

这可称之为外部第一人称叙述。

如《孔乙己》。

《孔乙己》中的“我”只是咸亨酒店的一个很不起眼的小伙计,他对周围的世界和社会世相没有多少明确的冷暖感受和是非观念,但孔乙己的穷酸、迂腐、落魄、善良和痛苦,以及这个世界对社会“苦人儿”的态度,都在他的带有童真的眼光和心灵中被不动声色甚至朦朦胧胧地折射出来。

读者自然会伴随着叙述人,开始以一种超然的、调侃的态度对待孔乙己,说不定还会“附和着笑”。

最后随着孔乙己的惨死而“我”的叙述口吻反倒越发轻松、平静起来时,表层叙述与真正意义的矛盾冲突也达到了高潮。

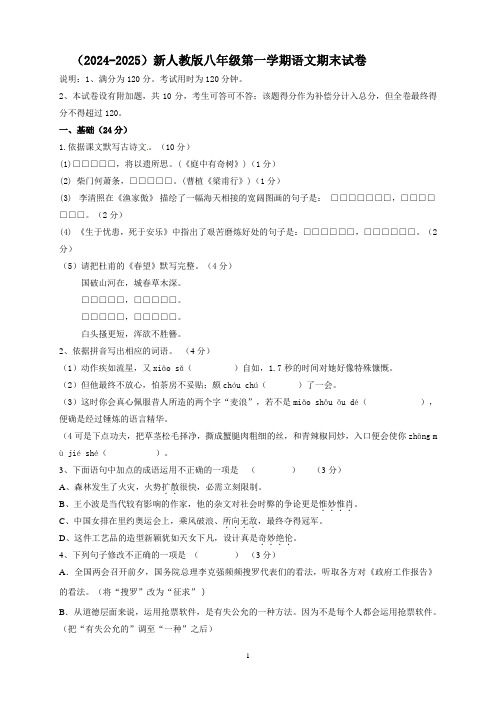

(2024-2025)新人教版八年级上册语文期末测试卷及答案

(2024-2025)新人教版八年级第一学期语文期末试卷说明:1、满分为120分。

考试用时为120分钟。

2、本试卷设有附加题,共10分,考生可答可不答;该题得分作为补偿分计入总分,但全卷最终得分不得超过120。

一、基础(24分)1.依据课文默写古诗文。

(10分)(1)□□□□□,将以遗所思。

(《庭中有奇树》)(1分)(2)柴门何萧条,□□□□□。

(曹植《梁甫行》)(1分)(3)李清照在《渔家傲》描绘了一幅海天相接的宽阔图画的句子是:□□□□□□□,□□□□□□□。

(2分)(4)《生于忧患,死于安乐》中指出了艰苦磨炼好处的句子是:□□□□□□,□□□□□□。

(2分)(5)请把杜甫的《春望》默写完整。

(4分)国破山河在,城春草木深。

□□□□□,□□□□□。

□□□□□,□□□□□。

白头搔更短,浑欲不胜簪。

2、依据拼音写出相应的词语。

(4分)(1)动作疾如流星,又xiāo sǎ()自如,1.7秒的时间对她好像特殊慷慨。

(2)但他最终不放心,怕茶房不妥贴;颇chóu chú()了一会。

(3)这时你会真心佩服昔人所造的两个字“麦浪”,若不是miǎo shǒu ǒu dé(),便确是经过锤炼的语言精华。

(4可是下点功夫,把草茎松毛择净,撕成蟹腿肉粗细的丝,和青辣椒同炒,入口便会使你zhāng m ù jié shé()。

3、下面语句中加点的成语运用不正确的一项是()(3分)A、森林发生了火灾,火势扩散..很快,必需立刻限制。

B、王小波是当代较有影响的作家,他的杂文对社会时弊的争论更是惟妙惟肖....。

C、中国女排在里约奥运会上,乘风破浪、所向无敌....,最终夺得冠军。

D、这件工艺品的造型新颖犹如天女下凡,设计真是奇妙绝伦....。

4、下列句子修改不正确的一项是()(3分)A.全国两会召开前夕,国务院总理李克强频频搜罗代表们的看法,听取各方对《政府工作报告》的看法。

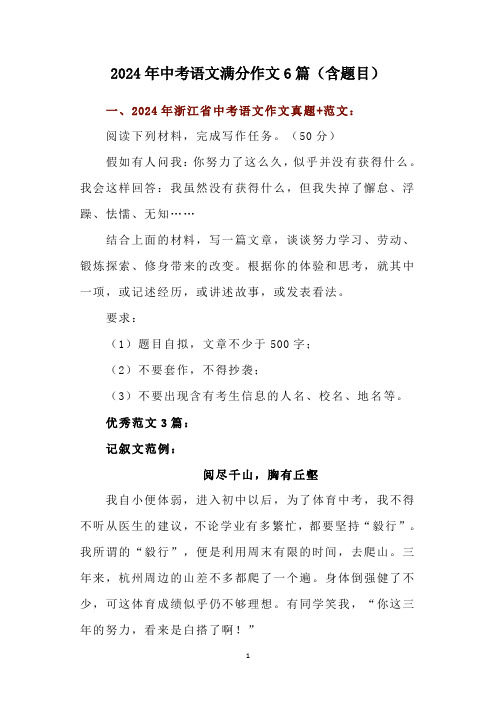

2024年中考语文满分作文6篇(含题目)

2024年中考语文满分作文6篇(含题目)一、2024年浙江省中考语文作文真题+范文:阅读下列材料,完成写作任务。

(50分)假如有人问我:你努力了这么久,似乎并没有获得什么。

我会这样回答:我虽然没有获得什么,但我失掉了懈怠、浮躁、怯懦、无知……结合上面的材料,写一篇文章,谈谈努力学习、劳动、锻炼探索、修身带来的改变。

根据你的体验和思考,就其中一项,或记述经历,或讲述故事,或发表看法。

要求:(1)题目自拟,文章不少于500字;(2)不要套作,不得抄袭;(3)不要出现含有考生信息的人名、校名、地名等。

优秀范文3篇:记叙文范例:阅尽千山,胸有丘壑我自小便体弱,进入初中以后,为了体育中考,我不得不听从医生的建议,不论学业有多繁忙,都要坚持“毅行”。

我所谓的“毅行”,便是利用周末有限的时间,去爬山。

三年来,杭州周边的山差不多都爬了一个遍。

身体倒强健了不少,可这体育成绩似乎仍不够理想。

有同学笑我,“你这三年的努力,看来是白搭了啊!”我不禁默然,真的白费功夫了吗?旋又释然,朗朗笑应道,“也不尽然,至少我已胸有丘壑万千,心有繁花似锦。

”我曾于春日里走进临平山。

在四月璀璨的阳光里与满山的红杜鹃撞了个满怀。

那浩瀚如海的杜鹃花丛,深红浅红无不热辣辣地花枝招展着,毫无保留地燃烧着对春天的熊熊激情。

这激情的火焰噼里啪啦地响彻大地,肆无忌惮地吞噬着周遭一切麻木的情绪。

我一不留神身陷其中,恍如隔世一般醉眼迷离,心智尽失。

我曾于夏日里深入玉皇山。

循着石阶迤逦盘山而上。

举目周视,全是沉沉的绿。

有新绿,有老绿。

新绿嫩黄,老绿苍翠。

层层叠叠,汪洋恣肆。

走在山间,如潜绿海。

头上松涛滚滚,翠浪竞逐。

飞鸟似鱼,翔游碧波。

古木参天,张柯如翼;老藤纵横,蜿蜒似虬。

斑驳日影穿林透叶,箭镞一般射下来,却无嗖嗖声响,扎在地上,更像是一枚枚金色的吻痕。

(获取更多中考满分作文,请搜索关注微信公众号:初中语文)我曾于秋日里去临安攀越龙门石滩。

在我眼里,天石滩的嶙峋怪石,也许都是尚未化龙飞去的鱼。

一只特立独行的猪1

文章以一只猪的境遇为例,揭示出我们大多数人的 生存处境:有一种力量,时时在企图左右我们的生 活,为我们设计生活、安排命运、准备前途、决定 去取;而我们相当多的时候,却于此浑然不觉,安 然处之。觉悟者们也许会鄙夷说,这不是相当于大 多数“猪”的生活吗?而小波,却隆重推出一只猪, 一只敢于狂奔的猪、一只终于长出獠牙的猪。它的 鸣叫,惊醒了我们,它的潇洒,它的冷静,它的警 惕,比照出我们的浑浑噩噩、躁动不宁,却惘然无 知。

一只特立独行的猪

大了易艺可在自运一

赛,的,小霍己的只

”并,终猪吉的奴叫

并深他于小特梦隶贝

在得为成志先想,贝

大霍此为气生。而的

家吉吃一大的猪要小

的特了名,农麦像猪

疑的很“它场与羊来

惑喜多牧拜内很狗到

下爱苦羊牧,多那一

出。头猪羊他其样户

色而,”犬们他生农

请同学用词语形容一下你们非常熟悉的一种动物——猪? 的 且 但 。 大 都 不 活 庄

《一只特立独行的猪》结合个人的生活经历,又融 入了对社会、对人生的深入真切的思考。作者从 “我”的经历谈起,谈“我”的体会,“我”的想 法,但又超越个人经验,体现出理性的力量。全文 严肃而幽默,平实而活泼,犀利而具温情与善意。 作者极善于从人们司空见惯、见怪不怪的地方,刺 上一刀,使麻木的神经因疼痛而恢复知觉,显示作 者在写作中,充满智慧和自信。这种写作态度下产 生的文章,才能在表达个人见解的同时,对他人的 心智有所启发,增强人的自信。

这头特立独行的猪到底特别在哪里呢?我们来看文 章。

二、知识识记

1. 王小波 (1952-1997):北 京人。当代著名作家,有《黄金 时代》、《白银时代》、《青铜 时代》三部中长篇小说集(合称 《时代三部曲》)等。

贵州2024行测真题及答案

贵州2024行测真题及答案(满分100分时间120分钟)第一部分常识判断1.“学贵知疑。

大疑则大进,小疑则小进。

疑者,觉悟之机也。

”体现的哲学道理是()。

A.否定中包含肯定B.只有否定才能发展C.否定是自我否定D.没有否定就没有发展【答案】:D2.下列消费者经济行为属于货币流通手段的是()。

A.采购2斤白菜支付了10元B.购买了一辆小车,标价30万元C.老板支付工人5000块工资D.缴纳增值税500元【答案】:A3.根据《合伙企业法》规定,第三人有理由相信有限合伙人为普通合伙人并与其交易的,该有限合伙人对该笔交易承担与普通合伙人同样的责任。

关于此规定在合伙法原理上的称谓是()。

A.事实合伙B.隐名合伙C.表见普通合伙D.特殊普通合伙【答案】:C4.南京市A区居民刘女士未经规划部门批准,在居住的房屋南侧搭建了一间12. 88平方米的房屋,2011年3月10日,经南京市规划委认定,该处房屋属于违规建筑。

3月16日,A区城市管理监察大队向刘女士下达了《限期拆除通知书》,要求刘女士在3月23日9点前自行拆除,但刘女士并未拆除。

后城市管理监察大队又发出了《拆除决定书》,要强制拆除。

刘女士对A区城市管理监察大队作出的《拆除决定书》不服,申请了行政复议,复议机关作出1/ 13了维持南京市A区城市管理监察大队《拆除决定书》的决定。

刘女士认为,行政复议机关适用法律错误,侵犯了她的合法权益。

于是向人民法院提起行政诉讼,要求撤销A区城市管理监察大队的《拆除决定书》。

下列选项中属于本案行政复议机关的是()。

A.南京市规划委B.A区城市管理监察大队C.南京市司法局D.A区人民政府【答案】:D5.流动性陷阱是指下列哪种情况?A.利率上升使得人们想持有更少的货币B.家庭财富掉入资产陷阱中,不容易被转换成现金C.公众强烈偏好把具有流动性的资产即货币持有在手中D.经济体系中货币发行过多【答案】:C6.早在1279年,著名天文学家郭守敬进行“四海测验”时在南海的测量点是()A.曾母暗沙B.永兴岛C.太平岛D.黄岩岛【答案】:D7.依据《专利法》的有关规定,下列哪一情况可授予专利权?()A.丙发现了某植物新品种B.乙发明了对糖尿病特有的治疗方法C.甲发明了仿真伪钞机D.丁发明了某植物新品种的生产方法【答案】:D8.我们吃米饭咀嚼的时间久了会产生甜味,这是由于咀嚼米饭久了产生了何种物质?()A.淀粉B.蔗糖2/ 13C.葡萄糖D.麦芽糖【答案】:D9.下列成语包含哲理对应错误的是:A.斗转星移——世界上任何事物都是变化发展的B.牵一发而动全身——部分对整体有时起着非常重要的作用C.否极泰来——矛盾双方的相互依存、相互促进D.居安思危——要善于从矛盾的转化方面来看问题【答案】:C10.维生素又名维他命,是维持人体生命活动必需的一类有机物质,也是保持人体健康的重要活性物质。

2020版高考语文名师大一轮复习专项对点练33 着眼理解鉴赏冲击语言题 含解析

专项对点练(33)着眼理解鉴赏,冲击语言题一、(2018·广东广州二模)阅读下面的文字,完成1~3题。

会飞的福字李丰狗娃想起那架纸飞机时,纸飞机正朝着墙头飞去。

狗娃迅速跑到墙根伸手去拦,可还是晚了一步,他眼巴巴地看着纸飞机擦着他的指尖,飘过了半人高的墙头,巧妙地越过一垄柿子架,又快速躲过一只母鸡的飞扑,最终钻进牛棚。

当它一路抵达目的地的当儿,隔壁串秧子家的奶牛毫不客气地上去,用大牛蹄子踩了一脚,之后又转身在上面浇了一泡尿,还把屁股撅得老高,尾巴一甩一甩地向狗娃示威。

随着这泡尿,狗娃的脸色由好看的粉柿子变成了白角瓜,又由白角瓜变成了紫皮茄子,鬓角渗出的豆大汗珠被正午的阳光晃得闪着金星星。

旁边的狗娃媳妇也霎时间明白是咋回事了,她嗷唠一嗓子扑向七岁的儿子豌豆。

“你个养不熟的败家子,看我怎么打你!”豌豆见娘疯了似的扑过来,忙躲到爹的后面:“爹……爹……咋了?咋了?是你让的啊!”豌豆不知道自己咋把娘气成了这样,自己不就用一张福字叠了个小飞机吗?可这又咋了,年早都过完了,这福字留着还有啥用啊?再说,叠飞机是爹同意的,怎么飞机飞到隔壁,娘就疯成了这样了?狗娃一把把媳妇推开,回头瞪了一眼豌豆,又转身抓住媳妇的胳膊把她拽进屋。

豌豆被爹瞪得心里发毛,他想跟进去,可门被爹在里面插上了。

“你咋呼啥,怕隔壁不知道啊?”狗娃连忙捂住媳妇的嘴巴。

“你个葫芦脑袋,你脑子咋不拿事呢?那不是串秧子家给咱打的欠条吗?五千块呀,都让牛尿泡花了,串秧子还能认账吗?”狗娃媳妇急得眼里汪起两团蒙蒙的雾。

“我哪儿知道是那张福字啊,咋这么巧呢?”狗娃背着手在屋里踅着弯弯,他来回走得急,碰倒了椅子,碰翻了米篓,踅了不知多少圈也没能想出个好招儿来。

最后他一跺脚:“唉!该着,没就没了吧,串秧子家也不容易,他得了重病下不了炕,媳妇又是个哑巴。

这两年要不是他媳妇脑筋活,四处借钱买了这奶牛,卖牛奶给串秧子买药维持着,串秧子早就没了,咱就当做善事扶贫了吧!”“放屁!”狗娃媳妇上去给了男人一杵子。

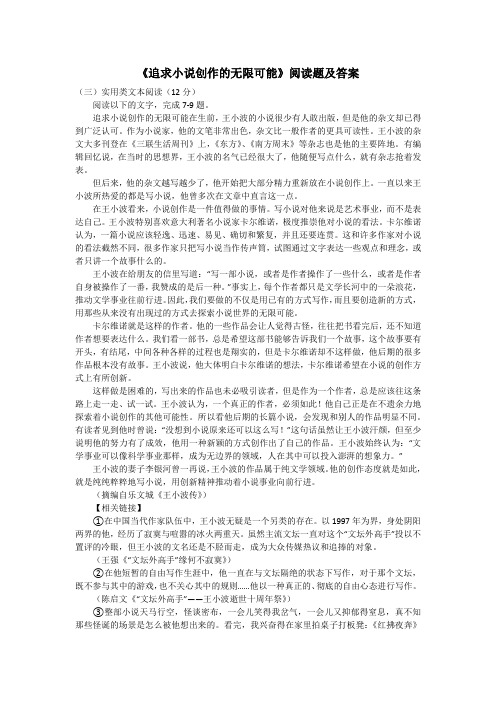

《追求小说创作的无限可能》阅读题及答案

《追求小说创作的无限可能》阅读题及答案(三)实用类文本阅读(12分)阅读以下的文字,完成7-9题。

追求小说创作的无限可能在生前,王小波的小说很少有人敢出版,但是他的杂文却已得到广泛认可。

作为小说家,他的文笔非常出色,杂文比一般作者的更具可读性。

王小波的杂文大多刊登在《三联生活周刊》上,《东方》、《南方周末》等杂志也是他的主要阵地。

有编辑回忆说,在当时的思想界,王小波的名气已经很大了,他随便写点什么,就有杂志抢着发表。

但后来,他的杂文越写越少了,他开始把大部分精力重新放在小说创作上。

一直以来王小波所热爱的都是写小说,他曾多次在文章中直言这一点。

在王小波看来,小说创作是一件值得做的事情。

写小说对他来说是艺术事业,而不是表达自己。

王小波特别喜欢意大利著名小说家卡尔维诺,极度推崇他对小说的看法。

卡尔维诺认为,一篇小说应该轻逸、迅速、易见、确切和繁复,并且还要连贯。

这和许多作家对小说的看法截然不同,很多作家只把写小说当作传声筒,试图通过文字表达一些观点和理念,或者只讲一个故事什么的。

王小波在给朋友的信里写道:“写一部小说,或者是作者操作了一些什么,或者是作者自身被操作了一番,我赞成的是后一种。

”事实上,每个作者都只是文学长河中的一朵浪花,推动文学事业往前行进。

因此,我们要做的不仅是用已有的方式写作,而且要创造新的方式,用那些从来没有出现过的方式去探索小说世界的无限可能。

卡尔维诺就是这样的作者。

他的一些作品会让人觉得古怪,往往把书看完后,还不知道作者想要表达什么。

我们看一部书,总是希望这部书能够告诉我们一个故事,这个故事要有开头,有结尾,中间各种各样的过程也是翔实的,但是卡尔维诺却不这样做,他后期的很多作品根本没有故事。

王小波说,他大体明白卡尔维诺的想法,卡尔维诺希望在小说的创作方式上有所创新。

这样做是困难的,写出来的作品也未必吸引读者,但是作为一个作者,总是应该往这条路上走一走、试一试。

王小波认为,一个真正的作者,必须如此!他自己正是在不遗余力地探索着小说创作的其他可能性。

高三语文一轮总复习(小说阅读+理解)第05课模拟考试(含解析)(2021学年)

2018年高三语文一轮总复习(小说阅读+理解)第05课模拟考试(含解析) 编辑整理:尊敬的读者朋友们:这里是精品文档编辑中心,本文档内容是由我和我的同事精心编辑整理后发布的,发布之前我们对文中内容进行仔细校对,但是难免会有疏漏的地方,但是任然希望(2018年高三语文一轮总复习(小说阅读+理解)第05课模拟考试(含解析))的内容能够给您的工作和学习带来便利。

同时也真诚的希望收到您的建议和反馈,这将是我们进步的源泉,前进的动力。

本文可编辑可修改,如果觉得对您有帮助请收藏以便随时查阅,最后祝您生活愉快业绩进步,以下为2018年高三语文一轮总复习(小说阅读+理解)第05课模拟考试(含解析)的全部内容。

第05课模拟考试1.阅读下面的文字,完成文后各题。

微信综合征刘七平阿辉百无聊赖地挤在地铁人流里,准确地说,是困在隐形的手机网络里.人们都在埋头把玩自己的手机。

玩游戏、刷微信,阿辉的超薄手机没电了,要不然他会像往常一样,埋头关注微信朋友囤里的动态。

阿辉又试着长按了一下开机键,手机还是黑屏。

他长舒了一口气.什么时候开始迷上微信,以至于每天不看微信就心里空落落的?阿辉自己也记不清了。

走在复兴门换乘站的人流中,阿辉忽然决定去附近的大学室友阿鹏家蹭顿晚饭。

阿辉想起微信里的一条段子:因为微信,朋友变成了网友,网友变成了朋友。

阿辉苦笑了一声,细想起来,自己半年多没跟阿鹏见面了,平时两人只在微信上互动交流。

阿辉敲开了阿鹏的房门,却见阿鹏一脸疲惫地开了门,眼眶泛红。

“大哥你这是咋了?”阿辉一边往客厅走,一边关切地问。

“没什么……”阿鹏在阿辉对面的沙发上坐了下来,问道,“你怎么想起来看我了?也不提前打声招呼……”“嘻,我的手机没电了.内人加班,所以我想来蹭嫂子做的美食。

咦,我嫂子呢?”阿辉四周张望着.“她刚出去了……"阿鹏给阿辉倒了一杯水,转移了话题,“你最近咋样?忙不?"“我呀,瞎忙,老样子。

”阿辉也转移了话题,“借你的充电器使使,我的充电器落家里了."阿鹏起身从书房里拿来充电器,递给了阿辉.阿辉打开手机后,登陆了微信,津津有味地浏览着朋友圈里的最新动态,阿辉的手指在手机屏幕上飞舞,一会儿点赞,一会儿分享转发,一会儿留言评论.“大哥你看这条,超搞笑!”说着,阿辉把手机递给了阿鹏.阿鹏探头瞅了一眼,兴致不高地说:“我看过这个,没啥意思。

2020-2021学年北师大厦门海沧附属学校高三语文下学期期末试题及参考答案

2020-2021学年北师大厦门海沧附属学校高三语文下学期期末试题及参考答案一、现代文阅读(36分)(一)现代文阅读I(9分)阅读下面的文章,完成下面小题。

寻找属于自己的句子1942年夏,陈忠实出生在陕西农村,上中学时,陈忠实读赵树理的《三里湾》和柳青的《创业史》,得到滋养,萌发了文学梦。

也许是好事多磨,1962年高中毕业后,他未能如愿上大学读中文系,这个20岁的青年,常常一个人坐在家乡的灞河边,想着文学,想着寻找属于自己的句子。

三年之后,陈忠实的散文《夜过流沙沟》在1965年3月8日的《西安晚报》文艺副刊上发表,他的文学生涯由此正式开始,但直到1979年小说《信任》获得全国优秀短篇小说奖,他才确立了文学上的自信。

他感觉自己不再是一个文学爱好者和业余作者了,是年9月25日,他加入中国作家协会。

又一个三年之后,陈忠实40岁,他的第一个短篇小说集《乡村》出版,赢得“小柳青”的名声,工作单位也换成陕西省作家协会,他终于是一名专业作家了。

随着年岁的增长和时代的变化,陈忠实越来越觉得要从赵树理、柳青的文学中剥离出来。

他将这个愿望写进了小说《蓝袍先生》中。

小说写于1985年,一个认知作者的标志性年份。

这年的最后10天,他随中国作家代表团出访泰国。

第一次走出国门的陈忠实特意置办了一套质地不错的西装。

当他第一次穿上西装打上领带站在穿衣镜前的时候,脑海里浮现出刚完成的小说的主人公蓝袍先生。

蓝袍先生多年以来一直穿着蓝色长袍,受到同学讥笑以后才脱下蓝袍,换上“列宁装”。

陈忠实认为那是摆脱封建残余桎梏、获得精神解放的象征。

脱下了几十年的中山装、换上西装的那一刻,他切实意识到自己就是蓝袍先生。

1985年的泰国之行让陈忠实深受刺激,他联想起家乡人自嘲的称呼。

相比那些见多识广的城市人,他们把自己称作“乡棒”。

游逛在曼谷的超市大楼,看着五颜六色、各式各样的服装,作家觉得眼花缭乱。

那一刻,他觉得不仅自己是“乡棒”。

他痛感自己需要从什么地方剥离出来,将自己彻底打开,不仅要在生活上打开自己,更重要的是要在思想上打开自己。

2020秋高二语文中国古代诗歌散文欣赏训练与检测:第4单元 项羽之死含解析

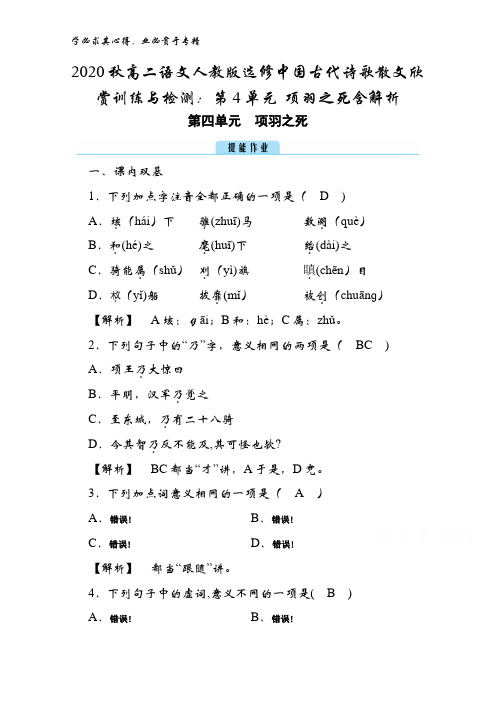

2020秋高二语文人教版选修中国古代诗歌散文欣赏训练与检测:第4单元项羽之死含解析第四单元项羽之死一、课内双基1.下列加点字注音全都正确的一项是(D)A.垓.(hái)下骓.(zhuī)马数阕.(què)B.和.(hé)之麾.(huī)下绐.(dài)之C.骑能属.(shǔ)刈.(yì)旗瞋.(chēn)目D.(yǐ)船披靡.(mǐ)被创.(chuānɡ)【解析】A垓:ɡāi;B和:hè;C属:zhǔ。

2.下列句子中的“乃”字,意义相同的两项是(BC)A.项王乃.大惊曰B.平明,汉军乃.觉之C.至东城,乃.有二十八骑D.今其智乃.反不能及,其可怪也欤?【解析】BC都当“才”讲,A于是,D竟。

3.下列加点词意义相同的一项是(A)A.错误!B.错误!C.错误!D.错误!【解析】都当“跟随”讲。

4.下列句子中的虚词,意义不同的一项是(B)A.错误!B.错误!C.错误!D.错误!【解析】B:①因为,②把;A你;C助词,取独;D在。

5.下列句子中加点的词,用法相同的两项是(AD)A.项王乃复引兵而东.B.项王则夜.起C.纵江东父兄怜而王.我D.江东虽小……亦足王.也【解析】AD名词活用作动词,B名词作状语,C使动用法。

6.下面对“霸王别姬"一段赏析不正确的一项是(D)于是项王乃悲歌慷慨,自为诗曰:“力拔山兮气盖世!时不利兮骓不逝!骓不逝兮可奈何!虞兮虞兮奈若何!”歌数阕,美人和之。

项王泣数行下,左右皆泣,莫能仰视。

A.这一段是著名的“霸王别姬”,通过正面描写和侧面烘托刻画项羽的形象。

B.首先正面描写项羽的悲歌和泪水.项羽是一个勇猛豪爽的大丈夫,在预料到失败命运的时刻,唱出了悲壮哀婉的《垓下歌》,慨叹时运不济,诀别名骓美女,为项羽这个形象增添了一股柔情。

C.男儿有泪不轻弹,这里还写到项羽“泣数行下”,渲染出一个末路英雄的悲凉。

D.然后还写到了“左右"的表现,从侧面衬托当时的气氛.随从的将士都哭了,“莫能仰视”说明项王即使哭时也威势逼人没人敢仰面看他。

高中语文一轮任务突破练8 赏析小说的语言与文体特征(含答案)

任务突破练八赏析小说的语言与文体特征一、阅读下面的文字,完成1~4题。

(16分)小坡被捕①(节选)刘知侠“怎么被捕的?小兄弟!”“在铁路上。

”小坡接着问,“你呢?”“在山里。

”听说山里,小坡就用异常亲热的眼光,望着这个穿农民服装的中年人。

他将身子往前移了一下,把身下的碎草挪一些到对方的受伤的身子下边。

他想到政委每天晚上讲的山里的故事,在那里的起伏的山冈上,密密的树林里,有好多他的穷兄弟“同志”在斗争。

小坡突然有一阵高兴的情绪,他甚至想起了那支《游击队之歌》。

但是他看到这中年人身上的伤,情绪就又低落下来,他抚着对方受伤的浮肿的手,同情而关心地问: “疼吗?”“没有什么!”中年人笑着说。

他锐利的眼睛望了小坡一会,看到小坡除了昨晚两个耳光留在嘴角的血迹而外,强壮的身体还是无损的,就对小坡说:“要咬紧牙呀!”“是的!”小坡点了点头说。

他好像从这中年人身上汲取了不少力量。

他认为这是一个不平凡的山里人。

晚上,铁门哗啦响了,小坡被提去受审,他被带到一个大庭院里,在迎门的一张桌子前,雪亮的台灯下面,一个鬼子军官,把眼瞪得像鸡蛋一样,盯住他。

他旁边是个翻译,两边是四个全副武装的鬼子。

鬼子军官向他叽咕了一下,旁边的翻译官就问:“家住在什么地方?”“老枣庄!”在鬼子没问他以前,小坡早打好谱不说自己是陈庄人,因为他想到陈庄小炭屋里有着老洪、李正和一些队员们,还有枪。

要说住在那里,可能会连累着他们——这些他所敬爱的同志。

所以他一口咬定是老枣庄人。

“你的土八路的!”鬼子叫着。

“你什么时候参加游击队的?”翻译问他。

“我不是游击队,我也不懂什么是游击队。

”鬼子把仁丹胡子一努,显出非常不高兴的凶相来,向翻译叽咕了一阵。

翻译官问他:“不是游击队,你为什么偷货?”“我家里没啥吃,我才偷了点货。

”鬼子叽咕着,翻译问:“谁叫你偷的,你们几个?”“我自己!”还没等小坡的话音落下,鬼子就听懂了,“啪”的一声拍着桌子。

两个鬼子,扑通一下将小坡摔倒在地,架在一条长凳上,用凳子上的两根皮条,套住他的脚脖和喉头。

2022-2023学年黑龙江省龙西北八校联合体高三上学期开学检测语文试题 PDF版

龙西北八校联合体高三开学摸底考试语文试卷一、现代文阅读(36分)(一)现代文阅读Ⅰ(本题共5小题,19分)阅读下面的文字,完成1~5题。

材料一:对于一部小说,我倒以为所谓艺术魅力的后边,真正燃烧着的其实正是那思想的和知识的内核。

如果没了任何知识和思想,其艺术价值和魅力就不过是完人的杂要要了。

一部作品对哲学文化或哲学知识的追求非但没有能使作品生辉,反倒减损了作品的艺术价值,只能是在这样几种情况下:一是如韦勒克和沃伦所说,“采纳的思想太多,没能吸收”;二是思想或概念完全外在于内容与形象,或作家卖弄知识:三是作家虽然想求真达知,但所达到的却非真知。

而这三种情况显然都是同作家的才气与水平有关,跟作家对思想与知识的追求及这思想与知识的本身并无任何必然联系。

早在十九世纪,丹纳就指出:“一个科学家如果没有了哲学思想,便只是个做粗活的工匠;一个艺术家如果没有了哲学思想,便只是个供人玩乐的艺人”十九世纪小说的人物观念、情节观念、表现方法与手段,至今已多有更新,但丹纳在此中对小说应有哲学意识的强调,则显然非但没有遗到抛弃,反倒日渐得到更高的重视。

托尔斯泰的价值和影响在当代相对缩小,而陀思妥耶夫斯基的价值和影响却相对增大,这恐怕还是能够说明点问题的。

哲学被马克思称为“时代精神的精华”,又称为“文明的活的灵魂”。

中国当代小说家们意识到自己的创作对社会主义精神文明建设负有重大使命。

他们密切地注视着生活现实的发展和变化,注视着它的动向和趋向,并以此不断调节着自己的创作与社会生活、与社会实践的适应性,力争将蕴藏在时代生活中“最精致、最精美和看不见的精髓”更多地吸收到自己的创作之中。

这样,他们当然就需要不断地丰富和提高自己的理性能力和水平,并且善于通过自己的创作传达出更多、更丰厚、更深的哲学思想,亦即我们平时所说的,在作为小说家的同时,还应努力使自己成为时代的思想者。

(摘编自纪众《试论哲学小说》)材料二:王小波对所调“哲学小说”曾有过一番打趣,大意是,哲学跨学科统治其它学科的欲望,像灵一样四处游荡。

2022年中考语文全真模拟测试题(有答案解析)

中考仿真模拟测试语文试卷学校________ 班级________ 姓名________ 成绩________(考试时间:120分钟试卷满分:150分)第Ⅰ卷(选择题,共30分)一、(共9分,每小题3分)1.依次填入下面横线处的词语,恰当的一组是()近年来,随着“国学热”的持续升温,整个社会对传统文化的兴趣日增,对经典的关注程度也越来越高.神州大地,处处弦歌之声,诵读经典,蔚然成风.在传统文化逐渐走进人们视野的背景下,国家语言文字工作委员会提出了“把推广普通语和推行规范汉字与弘扬中华优秀文化相结合”的工作思路,向全社会发出倡议,通过经典诵读民族血脉,在诵读中经典,在诵读中中华文化,在诵读中中华文明.A .传承亲近热爱弘扬B .亲近传承弘扬热爱C .热爱弘扬亲近传承D .弘扬热爱传承亲近2.下列语句中有语病的一项是()A .41位“逆行英雄”代表在武汉龟山南麓的洗马长街义务植树点,共同种下一片“希望林”.B .全国人民与我们并肩战斗,抗击新型冠状病毒感染肺炎疫情,同时间赛跑、与病魔较量.C .赤水独竹漂的传承人将民族舞和汉服引入非遗的直播视频,获得了超77万多次的点击量.D .2020年春节期间,电影《囧妈》在网络首映,让院线方切身感受到了危机.3.下列各句标点符号使用不规范的一项是()A .世界大同,人类一家,这是中华民族自古以来所崇尚的理想世界,从理想的阳光照耀进现实世界,是困难的,但也存在历史性机遇.B .食无定味,适口为佳.美好语言的标准必须遵循两条:有效、悦耳.在人人想着创新的年代,自觉认知与坚守语言的底线,才能让我们的母语故乡变得更加美好.C .自然之美是一切艺术美的源头活水,正如古人所说“天地有大美而无言”.天地之美,在风景名胜,也在“溪头荠菜花”.平中见奇,淡里显味,更是一种不事雕琢的天然之美.D .教师要对学生的问题解决提供有效帮助.告诉学生什么是对的,什么是错的,什么是需要修订的,并且告诉学生教师所认为的最好的答案.二、(共9分,每小题3分)阅读下面的文章,完成4-6题.最好的中文是谁创造的连岳王小波先生曾说,最好的中文是翻译家创造的.我深表赞同.有段时间,我曾尝试翻译,试图将之作为写作的调剂,但很快放弃了.信、达、雅的标准,全要完成,翻译极其烧脑.找到一个贴切的动词,可能得花半个小时;为尊重外文的语法结构和句式,不得不写一些长句子,但这些长句子又得让习惯用短句子的中文读者不觉得陌生,不产生排异反应.译一段话的时间,我自己能写一篇文章了,性价比很低,所以浅尝辄止.写作的难度是无中生有,脑子里一点模糊的想法,得把它具体化,就像雾中的靶子,你看不清楚,但开一枪,要击中它,最好打六环以上.有时不停重写,就是你老脱靶,甚至误伤旁边的人,无比沮丧.翻译的难度是一仆二主,两个主人语言不通,性格迵异,但你得同时伺候,两个主子都要觉得开心.谁不开心都可以骂你.大翻译家的译文,好就好在,有一种被迫的精确的成长.有一种日常用语与传统文字里没有的新现象,反而特别实用,特别精致,特别美.日常语言,热烈、随机,充满朝生夕死式的时髦.一个人的写作,脱离日常语言,就失去了交流基础,但被日常牵着走,追逐最新的词汇与段子,明天,下个星期来看,就会变得尴尬.传统有很多好文字,《庄子》好,《红楼梦》好,但你要他们的口吻来写现在的文章,人们就会觉得你脑子有一点问题,说话怪怪的.翻译,刚好给文字的生长一段冷静期.译文是面向当下读者的,肯定选择现在的日常语言,但翻译又需要时间,可以过滤掉日常语言的泡沫,只把最真实的成长保留下来.如果对文字有追求,那需要经常看一看大翻译家的译文.我选中的是汝龙先生译的《契诃夫小说全集》,不时翻一翻,功能类似于洗澡或理发,半小时后,感觉神清气爽.看的时候会不停这么想:这个动词用得好!两句话顺序调整一下,效果竟然好很多!这个词又日常又精致,我却忘了,下次要用起来……最终选中这套书的理由是:契诃夫我很喜欢.他描绘的,就是日常生活,日常人性.这种体裁,语言就必须日常,用日常语言出彩,是极难的挑战.他不讨厌他所写的每一类人,有同情,有悲悯,这种暖基调,看了人不会变坏.他也不喜欢他所写的每一类人,知道他们软弱、虚荣、残忍,这种冷色调,看了人不会变傻.他不开药方,不下决论,他只是人世间一个高明的记录者.我很喜欢汝龙先生,他几乎穷尽一生心力翻译契诃夫,先是从英文译,后再学俄文译,所谓的工匠精神,这是最好的例子.这样打磨出来的中文,结合了契诃夫与汝龙两大高手之力,独一无二,作为一个写作者,非常感谢他们两个人带来的最好的中文,虽然契诃夫可能不识一个中文,这就是文明成长的奇特之处,一个杰出的创造者,令所有人受益.失去他们,我们的生活,我们的语言,将乏味得多.4.对作者放弃翻译尝试的原因,理解不准确的一项是()A .译文要完全达到信、达、雅的标准,是极困难的.B .要找到准确的词语,往往要耗费较长时间.C .为尊重外文的语法结构和句式,不得不写一些会产生排异反应的长句子.D .译一段话的时间与自己写一篇文章相比,显得性价比太低.5.为什么作者认为最好的中文是由翻译家创造的?下列理解不正确的一项是()A .大翻译家的译文,有一种被迫的精确的成长.B .翻译家的语言过滤掉日常语言的泡沫,只把最真实的成长保留下来.C .与日常用语和传统文字相比,翻译家的文字显得特别实用、精致和美.D .大翻译家的译文,能让人感觉神清气爽,功能类似于洗澡或理发.6.对于作者喜欢《契诃夫小说全集》的原因,下列理解不正确的一项是()A .契诃夫描绘的,就是日常生活,日常人性.B .契诃夫的用词又日常又精致,让作者时有收益.C .契诃夫是一个高明的记录者,客观地再现他所写的每一类人.D .《契诃夫小说全集》,结合了契诃夫与汝龙两大高手之力,独一无二.三、(共12分,每小题3分)阅读下面的古诗,完成第7题.村行王禹偁马穿山径菊初黄,信马悠悠野兴长.万壑有声含晚籁,数峰无语立斜阳.棠梨叶落胭脂色,荞麦花开白雪香.何事吟余忽惆怅,村桥原树似吾乡.下列对本诗内容情感的理解,不正确...的一项是()A .首联直接交代了时令、地点、人物、事情,突出了作者悠然的神态、浓厚的游兴.B .颔联分别从听觉与视觉方面下笔,“有声”“无语”显示出山村傍晚的宁静,富有情趣.C .颈联描写了山乡的红叶与荞麦花.“胭脂”与“白雪”对举,令红的更艳,白的更纯,给读者带来极唯美的视觉感受.D .诗人乘兴而游,胜景触目,可是吟完诗句,一丝思乡之情涌上心头 .阅读下面的文言语段,完成8-10题.《精骑集》序秦观予少时读书,一见辄能诵,暗疏①之,亦不甚失.然负此自放,喜从滑稽②饮者游,旬朔之间③,把卷无几日.故虽有强记之力,而常废于不勤.比数年来,颇发愤自惩艾④,悔前所为;而聪明衰耗,殆不如曩⑤时十一二.每阅一事必寻绎数终⑥掩卷茫然辄复不省.故虽有勤劳之苦,而常废于善忘.嗟夫!败吾业者,常此二物也.比读《齐史》,见孙搴⑦答邢词曰:“我精骑三千,足敌君羸卒数万.”心善其说,因取“经”“传”“子”“史”之可为文用者,得若干条,勒⑧为若干卷,题曰《精骑集》云.噫!少而不勤,无知之何矣.长而善忘,庶几以此补之.(注释)①暗疏:默写.②滑稽:诙谐善辩.指行为放荡、玩世不恭的酗酒者.③旬朔之间:指十天一月之内.④惩艾:惩戒.⑤曩:读nǎnɡ,从前.⑥寻绎数终:从头到尾翻寻几次.⑦搴:读qiān.⑧勒:编.8.下列语句中加点词解释不正确的一项是()A .然负此自放.放:放纵B .败吾业.者业:学业C .心善.其说善:善于D .庶几以此补.之补:补救9.为文中划波浪线部分语句断句,正确的一项是()A .每阅/一事必/寻绎数终/掩卷茫然辄复不省B .每/阅一事/必寻绎数终掩卷/茫然辄复不省C .每阅一事/必寻绎数终掩/卷茫然辄/复不省D .每阅一事/必寻绎数终/掩卷茫然/辄复不省10.下列对文本的理解,不正确的一项是()A .作者年轻的时候读书,一看到文章就能够背诵,默写也没有大的差错.B .到了年长一些的时候,作者已经没有从前十一二岁时那么聪明了.C .作者在《齐史》中读到:“我三千精锐的骑兵,就足以抵挡你的数万羸弱士卒.”D .作者从“经”“传”“子”“史”中摘取了在写文章时可以用到的语句,编成《精骑集》.第Ⅱ卷(非选择题,共90分)四、(6分)11.将第三大题文言语段中画横线的句子翻译成现代汉语.(6分)故虽有强记之力,而常废于不勤.五、(26分)阅读《傅雷家书》的节选部分,完成12、13题.亲爱的孩子,你回来了,又走了;许多新的工作,新的忙碌,新的变化等着你,你是不会感到寂寞的;我们却是静下来,慢慢地恢复我们单调的生活,和才过去的欢乐与忙乱对比之下,不免一片空虚——昨儿整整一天若有所失.孩子,你一天天地在进步,在发展:这两年来你对人生和艺术的理解又跨了一大步.我愈来愈爱你了,除了因为你是我们身上的血肉所化出来的而爱你以外,还因为你有如此焕发的才华而爱你;正因为我爱一切的才华,爱一切的艺术品,所以我也把你当作一般的才华(离开骨肉关系),当作一件珍贵的艺术品而爱你.你得千万爱护自己,爱护我们所珍视的艺术品!遇到任何一件出入重大的事,你得想到我们——连你自己在内——对艺术的爱!不是说你应当时时刻刻想到自己了不起,而是说你应当从客观的角度重视自己:你的将来对中国音乐的前途有那么重大的关系,你走每一步,无形中都对整个民族艺术的发展有影响,所以你更应当战战兢兢,郑重其事!随时随地要准备牺牲目前的感情,为了更大的感情——对艺术对祖国的感情.你用在理解乐曲方面的理智,希望能普遍地应用到一切方面,特别是用在个人的感情方面.我的园丁工作已经做了一大半,还有一大半要你自己来做的了.爸爸已经进入人生的秋季,许多地方都要逐渐落在你们年轻人的后面,能够帮你的忙将要越来越少;一切要靠自己的努力,靠你自己的警惕,自己鞭策.你说到技巧要理论与实践结合,但愿你能把这句话用在人生的实践上去;那么你这朵花一定能开得更美,更丰满,更有力,更长久!谈了一个多月的话,好像只谈了一个开场白.我跟你是永远谈不完的,正如一个人对自己的独白是终身不会完的.你跟我两人的思想和感情,不正是我自己的思想和感情吗?清清楚楚的,我跟你的讨论与争辩,常常就是我跟自己的讨论与争辩.父子之间能有这种境界....,也是人生莫大的幸福,除了外界的原因没有能使你把假期过得像个假期以外,连我也给你一些小小的不愉快,破坏了你回家前的对家庭的期望.我心中始终对你抱有歉意.但愿你这次给我的教育(就是说从和你相处而反映我的缺点)能对我今后发生作用,把我自己继续改造.尽管人生那么无情,我们本人还是应当把自己尽量改好,少给人一些痛苦,多给人一些快乐.说来说去,我仍抱着“宁天下人负我,毋我负天下人”的心愿.我相信你也是这样的.12.“这种境界”究竟是一种什么样的境界?请你用直白简洁的语言加以阐释.(要求:不超过12个字.)(2分)13.从傅雷“宁天下人负我,毋我负天下人”的心愿可以看出,傅雷是一个什么样的人.(4分)阅读下面的文章,完成14-17题.若待皆无事,应难更有花①那日,看到一个朋友的微信朋友圈里贴着饮茶的照片:清静的茶室,井栏壶,汝窑盏,瑞香袅袅,荷花含笑,好不自在.她的文字说明却是:一个重要客户跑掉了,一个正在冲刺的项目卡住了,马上又要出国,行李都没时间准备……整个人失去方向,干脆先出来喝一杯茶.②我马上为她点了赞,并且评论了一句:“若待皆无事,应难更有花.”③朋友搁置万难、及时行乐的下午茶,让我想起的是唐代李昌符的诗:“此来风雨后,已觉减年华.若待皆无事,应难更有花.”其中这句“若待皆无事,应难更有花”,可以引起无限的联想:想到一个好去处想和大家聚一次,好不容易等到大家把工作安排妥当,谁都不出差、不旅行,家里老人的血压却高了;再等,进入夏天40℃的高温天气了;再等,谁谁谁感冒了……转眼一年过去了.④想要事事停当再来赏花,忘记了花期易逝;想要万事俱备再求自由自在,忘记了人生苦短.⑤关于赏花这件事,激起我共鸣的还有这首《伤春》:“准拟今春乐事浓,依然枉却一东风.年年不带看花眼,不是愁中即病中.”杨万里说,满以为今年春天可以饱览春花和美景,但结果还是辜负了这场东风.多年来竟然都没有赏花的福气,不是在愁中无心看花,就是在病中无法看花.⑥这不是在说我吗?“年年不带看花眼”,这么多年,南京梅花山的梅花,只看了两次,其中一次还是3月底去的,梅花自然已经“零落成泥碾作尘”,我只好站在树下自己“脑补”出“香如故”;武汉大学的樱花,洛阳的牡丹,甚至就在上海本地的南汇桃花,我一次都没看成过.杨万里的伤感和哀叹,我真是共鸣到“焉能知我至此”的地步.⑦真心实意要赏花,总还是有办法的.公务在身、率队策马而行的辛弃疾都能赏花.“扑面征尘去路遥,香篝渐觉水沉销.山无重数周遭碧,花不知名分外娇.”好一个“花不知名分外娇”!山中野花烂漫,也不知道是什么花——也许是词人无暇下马仔细辨认花的品种,也许是来自北方的词人对南方的花草感到陌生,但是辛弃疾不但在行旅匆匆之际注意到了这些花,而且捕捉到了它们的美和娇俏.能被无法深究的美打动,也是人生在世的一种福气.⑧曾获泉镜花文学奖的日本作家鹭泽萌,写过《连翘是花,樱也是花》,她大概是一个爱花的女子,在35岁时自杀离世,一生也像花一样夺目而短暂,令人惋惜.她曾说过:“每个人都有闪光的瞬间,此后漫长的日子也只是为了追忆那闪光的瞬间而存在.”此话若借来说赏花,似乎也无不可,每一朵花都有闪光的瞬间,“此后漫长的日子也只是为了追忆那闪光的瞬间而存在”,倘若如此,那是否可以看作花仍然在追忆中陪伴着爱花的人?只不过,眼睛看不见而已.⑨说到眼,自然想到了“看花眼”.过往岁月,“年年不带看花眼”,终究错过了太多的美好;漫长一生,若能“年年常带看花眼”,生命则是另外一番景象.如果日常的纠缠是不能止息的风,就需要我们拥有像岩石一样不为所动的定力;守住内心的藩篱,细细品读生命之美;如果尘世的烦恼是下不完的雨,就需要我们拥有像荷叶或者竹叶一样的超脱心境,抖落心头的“雨珠”,静静品味生活之真.只有这样,才能在有限的此生始终保有“看花眼”,让我们的生命和那些闪烁着生命美感、哲学启迪的花桑互相照亮.(文/潘向黎,基于命题需要有删改)14.第①段中,朋友在微信朋友圈里所发的图文描了一种怎样的生活状态?请简要概括.(4分)15.作者在第⑥段中说自己总是想赏花却不得,其原因是什么?(6分)16.⑦⑧两段中,作者借辛弃疾、鹭泽萌的事例告诉我们应该如何赏花?(4分)17.读第⑨段,说说我们如何“才能在有限的此生始终保有‘看花眼’”.(6分)六、(8分)根据要求,完成18、19题.这几年,为“中小学生减负”呼声越来越高了,国家也出台了相关的政策.今年两会中,全国政协委员、民建福建省委会主委吴志明领衔,崔玉英、邢善萍、雷春美、陈义兴、湛如、曹晖等108名全国政协委员共同联名,提交的《关于落实健康第一的教育理念,为中小学生松绑减负的提案》让人眼睛一亮,或许能就如何给中小学学生减轻课业负担得到一些启示.18.作为中学生,请你为减轻学生课业负担提3条合理的具体建议.(3分)(1)(2)(3)19.结合上述你所提的建议中的任何一条,具体谈谈你的理由.请你用简明、连贯、得体的语言表达你的观点.(100——120字)(5分)七、(50分)20.阅读下面的材料,按要求作文.(50分)今天,微博、朋友圈高效刷屏,自拍、小视频充斥网络……很多人借此寻求别人的关注,以为拥有海量的点赞,评论,才能得到他人的认同.然古语有云:“桃李不言,下自成蹊.”一个人做好了要做的事,不用张扬,自然会被人记住;一个人诚实、正直,不用宣传,自然会受人尊重;一个人自信强大,不必宣扬,自然会有人景仰……有时,只要做好自己,不必宣扬,自然能得到真正的认同.要求:依据材料的整体语意立意,自拟标题,不少于600字.文中如果出现真实的姓名或校名,请以化名代替.参考答案第Ⅰ卷(选择题,共30分)一、(共9分,每小题3分)1.依次填入下面横线处的词语,恰当的一组是()近年来,随着“国学热”的持续升温,整个社会对传统文化的兴趣日增,对经典的关注程度也越来越高.神州大地,处处弦歌之声,诵读经典,蔚然成风.在传统文化逐渐走进人们视野的背景下,国家语言文字工作委员会提出了“把推广普通语和推行规范汉字与弘扬中华优秀文化相结合”的工作思路,向全社会发出倡议,通过经典诵读民族血脉,在诵读中经典,在诵读中中华文化,在诵读中中华文明.A .传承亲近热爱弘扬B .亲近传承弘扬热爱C .热爱弘扬亲近传承D .弘扬热爱传承亲近【答案】A【详解】A .“传承”:通过传授和继承的方式使之得以延续、发展;“亲近”:信任接近;“热爱”:形容爱的程度很深;“弘扬”:大力宣扬.根据语境可知,第一空用“传承”,意思是使民族血脉得以延续发展;第二空用“亲近”经典;第三空用“热爱”,表明对中华文化爱的程度很深;第四空用“弘扬”,意思是在诵读中大力宣扬中华文明.故选A .2.下列语句中有语病的一项是()A .41位“逆行英雄”代表在武汉龟山南麓的洗马长街义务植树点,共同种下一片“希望林”.B .全国人民与我们并肩战斗,抗击新型冠状病毒感染肺炎疫情,同时间赛跑、与病魔较量.C .赤水独竹漂的传承人将民族舞和汉服引入非遗的直播视频,获得了超77万多次的点击量.D .2020年春节期间,电影《囧妈》在网络首映,让院线方切身感受到了危机.【答案】C【详解】C .语义重复,去掉“超”或“多”;故选C .3.下列各句标点符号使用不规范的一项是()A .世界大同,人类一家,这是中华民族自古以来所崇尚的理想世界,从理想的阳光照耀进现实世界,是困难的,但也存在历史性机遇.B .食无定味,适口为佳.美好语言的标准必须遵循两条:有效、悦耳.在人人想着创新的年代,自觉认知与坚守语言的底线,才能让我们的母语故乡变得更加美好.C .自然之美是一切艺术美的源头活水,正如古人所说“天地有大美而无言”.天地之美,在风景名胜,也在“溪头荠菜花”.平中见奇,淡里显味,更是一种不事雕琢的天然之美.D .教师要对学生的问题解决提供有效帮助.告诉学生什么是对的,什么是错的,什么是需要修订的,并且告诉学生教师所认为的最好的答案.【答案】A【详解】A .“世界大同,人类一家,这是中华民族自古以来所崇尚的理想世界”语意完整,“理想世界”后面的逗号要改为句号.故选A .二、(共9分,每小题3分)阅读下面的文章,完成4-6题.最好的中文是谁创造的连岳王小波先生曾说,最好的中文是翻译家创造的.我深表赞同.有段时间,我曾尝试翻译,试图将之作为写作的调剂,但很快放弃了.信、达、雅的标准,全要完成,翻译极其烧脑.找到一个贴切的动词,可能得花半个小时;为尊重外文的语法结构和句式,不得不写一些长句子,但这些长句子又得让习惯用短句子的中文读者不觉得陌生,不产生排异反应.译一段话的时间,我自己能写一篇文章了,性价比很低,所以浅尝辄止.写作的难度是无中生有,脑子里一点模糊的想法,得把它具体化,就像雾中的靶子,你看不清楚,但开一枪,要击中它,最好打六环以上.有时不停重写,就是你老脱靶,甚至误伤旁边的人,无比沮丧.翻译的难度是一仆二主,两个主人语言不通,性格迵异,但你得同时伺候,两个主子都要觉得开心.谁不开心都可以骂你.大翻译家的译文,好就好在,有一种被迫的精确的成长.有一种日常用语与传统文字里没有的新现象,反而特别实用,特别精致,特别美.日常语言,热烈、随机,充满朝生夕死式的时髦.一个人的写作,脱离日常语言,就失去了交流基础,但被日常牵着走,追逐最新的词汇与段子,明天,下个星期来看,就会变得尴尬.传统有很多好文字,《庄子》好,《红楼梦》好,但你要他们的口吻来写现在的文章,人们就会觉得你脑子有一点问题,说话怪怪的.翻译,刚好给文字的生长一段冷静期.译文是面向当下读者的,肯定选择现在的日常语言,但翻译又需要时间,可以过滤掉日常语言的泡沫,只把最真实的成长保留下来.如果对文字有追求,那需要经常看一看大翻译家的译文.我选中的是汝龙先生译的《契诃夫小说全集》,不时翻一翻,功能类似于洗澡或理发,半小时后,感觉神清气爽.看的时候会不停这么想:这个动词用得好!两句话顺序调整一下,效果竟然好很多!这个词又日常又精致,我却忘了,下次要用起来……最终选中这套书的理由是:契诃夫我很喜欢.他描绘的,就是日常生活,日常人性.这种体裁,语言就必须日常,用日常语言出彩,是极难的挑战.他不讨厌他所写的每一类人,有同情,有悲悯,这种暖基调,看了人不会变坏.他也不喜欢他所写的每一类人,知道他们软弱、虚荣、残忍,这种冷色调,看了人不会变傻.他不开药方,不下决论,他只是人世间一个高明的记录者.我很喜欢汝龙先生,他几乎穷尽一生心力翻译契诃夫,先是从英文译,后再学俄文译,所谓的工匠精神,这是最好的例子.这样打磨出来的中文,结合了契诃夫与汝龙两大高手之力,独一无二,作为一个写作者,非常感谢他们两个人带来的最好的中文,虽然契诃夫可能不识一个中文,这就是文明成长的奇特之处,一个杰出的创造者,令所有人受益.失去他们,我们的生活,我们的语言,将乏味得多.4.对作者放弃翻译尝试的原因,理解不准确的一项是()A .译文要完全达到信、达、雅的标准,是极困难的.B .要找到准确的词语,往往要耗费较长时间.C .为尊重外文的语法结构和句式,不得不写一些会产生排异反应的长句子.D .译一段话的时间与自己写一篇文章相比,显得性价比太低.5.为什么作者认为最好的中文是由翻译家创造的?下列理解不正确的一项是()A .大翻译家的译文,有一种被迫的精确的成长.B .翻译家的语言过滤掉日常语言的泡沫,只把最真实的成长保留下来.C .与日常用语和传统文字相比,翻译家的文字显得特别实用、精致和美.D .大翻译家的译文,能让人感觉神清气爽,功能类似于洗澡或理发.6.对于作者喜欢《契诃夫小说全集》的原因,下列理解不正确的一项是()A .契诃夫描绘的,就是日常生活,日常人性.B .契诃夫的用词又日常又精致,让作者时有收益.C .契诃夫是一个高明的记录者,客观地再现他所写的每一类人.D .《契诃夫小说全集》,结合了契诃夫与汝龙两大高手之力,独一无二.【答案】4.C5.D6.B。

2021届高考语文二轮现代文专题复习--王小波专题练 含答案

王小波专题练打工经历王小波在美留学时,我打过各种零工。

其中有一回,我和上海来的老曹去给一家中国餐馆装修房子。

这家餐馆的老板是个上海人,尖嘴猴腮,吝啬得不得了;给人家当了半辈子的大厨,攒了点钱,自己要开店,又有点烧得慌——这副嘴脸实在是难看,用老曹的话来说,是一副赤佬像。

上工第一天,他就对我们说∶我请你们俩,就是要省钱,否则不如请老美。

这工程要按我的意思来干。

要用什么工具、材料,向我提出来,我去买。

别想揩我的油……以前,我知道美国的科技发达、商业也发达,但我还不知道,美国还是各种手艺人的国家。

我们打工的那条街上就有一大窝,什么电工、管子工、木工等等,还有包揽装修工程的小包工头儿;一听见我们开了工,就都跑来看。

先看我们抡大锤、打针子,面露微笑,然后就跑到后面去找老板,说∶你请的这两个宝贝要是在本世纪内能把这餐馆装修完,我输你一百块钱。

我脸上着实挂不住,真想扔了钎子不干。

但老曹从牙缝里啐口吐沫说∶不理他!这个世纪干不完,还有下个世纪,反正赤佬要给我们工钱!俗话说,没有金刚钻,别揽瓷器活。

要是不懂怎么装修房子就去揽这个活,那是我们的错。

我虽是不懂,但有一把力气,干个小工还是够格的。

人家老曹原是沪东船厂的,是从铜作工提拔起来的工程师,专门装修船舱的,装修个餐馆还不知道怎么干吗!他总说,现在的当务之急是买具、租工具,但那赤佬老板总说,别想揩油。

与其被人疑为贪小便宜,还不如闷头干活,赚点工钱算了。

等把地面打掉以后,我们在这条街上赢得了一定程度的尊敬。

顺便说一句,打下来的水泥块是我一块块抱出去,扔到垃圾箱里,老板连个手推车都舍不得租。

他觉得已经出了人工钱,再租工具就是吃了亏。

那些美国的工匠路过时,总来聊聊天,对我们的苦干精神深表钦佩。

但是他们说,活可不是你们俩这种干法。

说实在的,他们都想揽这个装修工程,只是价钱谈不拢。

下一步是把旧有的隔断墙拆了。

我觉得这很简单,挥起大锤就砸——才砸了一下,就被老板喝止。

他说这会把墙里的木料砸坏。

2020-2021学年北师大三附中高三语文期末考试试题及答案

2020-2021学年北师大三附中高三语文期末考试试题及答案一、现代文阅读(36分)(一)现代文阅读I(9分)阅读下面的文字,完成下面小题。

花婆原非(1)花婆一生嫁过三个男人,一个教书先生,一个泥水匠,一个长工。

三个男人婚后都不到两年,不是病亡就是祸死。

三次寡遇,无须别人多讲,她就知道自己命不好。

有了这般认识,她就断绝了一切温柔富贵的奢望,干脆拉根打狗棍,老老实实做起叫花子来。

(2)不想这一讨饭,竟在洛河讨出了名堂。

(3)花婆讨饭不做穷相,依旧像过去一样清爽端正。

夏天灰布单衣,冬天黑布棉衣,脚腕那儿常年扎着一副绑腿带,头发一丝不乱地网在发兜里。

竹篮碗筷也干干净净还用一方白布掖紧四角遮了。

也许是开始的不习惯反使她逐渐养成了一种习惯,她不喊叫,只朝敞着的大门前一站,静候着主人出来。

如碰上狗咬,她也仅抡着棍子在地上划拉着抵挡。

主人发现她,舍一块饼或一碗稀饭。

她伸了篮子或碗接过,点头一谢,躲到无人处,蹲下埋头吃了,然后来到正在车水的井台上洗碗。

如果吃饱了,就在井台上略坐一坐,随后无选择地随便走进谁家田里,帮着做些应时的活儿,如果觉得不足,便拿了新洗的碗筷,再去村里讨要。

(4)花婆总是这么一副姿态,安分自爱。

日子一长,人们的意识里就淡漠了她作为叫花子的形象,只把她当作闲人对待。

洛河川多水田,人们四季都忙,亲朋间有什么要紧的口信儿,一时腾不出手来,这便想到了花婆,这就托她十里八里地去传递。

无例外地,隔个一天两天,对方就有了准确的回应。

进而,人们又大胆地让她捎些小东小西,这也毫无差错。

再后来,商人们为逃匪劫,竟把携带银钱的事也委托给她。

这样下来,花婆终日负载累累的,追着洛河上的帆影或伏牛山上的流云,西来复去。

(5)一天清早,花婆为一商贩转送款子,在伏牛山脚下被两个土匪劫了。

她尾随着歹徒来到大山深处,走进一座寺院,见着了土匪头子张秀。

张秀外号旱螃蟹,水陆两路都有他设的卡子。

(6)花婆向张秀讨款子。

张秀从大烟炕上爬起来,双脚点在鞋口里,盯着花婆说:“你上我这儿讨钱,你可知道我是干什么的?(7)花婆说:“你是土匪头子,洛河没有人不知道。

南开大学大学语文测试题答案(1)

南开大学大学语文测试题答案(1)1. 金岳霖说到逻辑学的时候,说,“我觉得他很好玩儿”。

这句话可以表达金岳霖治学的投入。

2. 在《萧红墓畔口占》一诗中,戴望舒吟道:“我等待着,长夜漫漫,你却卧听着海涛闲话。

”在这里,“闲话”包含了这样的意思海涛的声音,似乎萧红地下有伴。

3. 主张“文以载道”、“文道合一”,其散文气势充沛、雄奇奔放,对当时及后世都有重大影响,而被列于唐宋八大家之首的是韩愈。

4. 现代文化人中,被称为“诗僧“的是苏曼殊。

5. “拔一毛利天下而不为”的主张出自战国思想家杨朱。

6.《踏莎行(郴州旅舍)》中有“驿寄梅花”,是指梅花在诗文中是代指寄给朋友的书信。

7. 下面著作里面不属于周作人的是《猛虎集》 8. 张爱玲的《红楼梦魇》属于文学评论。

9. 下面不属于梵・高作品的是麦田里的守望者10. 以下哪些观点与季羡林先生的看法一致我们应该警惕西方人对待自然的观念。

11. 《我的四个假想敌》最主要的一个行文特色是运用了军事术语。

12. 唐代著名诗人白居易生活的具体时期是中唐。

13. 以下选项中不属于《诗经》艺术手法的是颂。

14. 人称“小李杜”,又与温庭筠并称“温李”的李是指李商隐。

15.《诗经》中的“国风”类作品是按照不同地域收集的诗歌。

16. 评论者,《秦腔》乃是以秦腔的方式写秦腔,这其实是说秦腔高亢火爆,《秦腔》行文也是高亢火爆。

17. “鹅湖之晤”发生在辛弃疾和谁之间?陈亮18. 艾青《北方》一诗中在书写了对北方大地的爱与悲伤的同时,也写了作者对民族敌人的仇恨,这种情绪孕育在下面哪一物象之中?沙漠之风 19. 下列诗句中运用典故的是男儿本自重横行 20. 《古诗十九首》的艺术表现特点是委婉含蓄 21.《史记・刺客列传》中,“白衣道行,易水悲歌”一段在全篇中所起的作用是烘托气氛22. “思想不自由,毋宁死耳。

”这句话出自陈寅恪23. 《我学国文的经验》一文,写作上的一个重要特点是迂回、曲折 24.陈省身强调他曾经经常和爱因斯坦见面,其目的可能是暗示中西文化互相融会的价值25. “吃葡萄不吐葡萄皮,不吃葡萄倒吐葡萄皮”,王蒙觉得,这体现了语言可以独立于现实之外,可以不符合真实 26. 《现象七十二变》中,“孙悟空”的七十二变有何象征?时代的多变 27. 李宗盛的《凡人歌》可以看作是中国流行音乐启蒙时代的结束 28. 《金缕曲(赠梁汾)》句中有“青眼”二字,这一典故源于阮籍 29. 马克・吐温说,你们可要非常谨慎地对待说谎;否则十有八九会被揭穿。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

三见王小波阅读答案

我跟王小波见过三面。

无法想象的是,第三次见面的地方,竟然是八宝山殡仪馆的一号大厅——追悼会现场,他躺在那里,与我阴阳相隔。

那一天是1997年4月26日。

4月26日这一天,八宝山一号大厅外,大约来了300多人。

除了少部分是王小波的亲友,大部分是自发的吊唁者。

他们是首都传媒界的年轻人,哲学界、历史学界、社会学界和经济学界的学者,还有相当部分是与王小波从未谋面的读者,有的甚至自千里之外赶来。

奇怪的是,当中没有作家协会人员,没有一个小说家。

要知道,王小波是首先将自己看成是小说家,但是,到他死的时候,他的作品还没有进入主流文学的视野之内,今天仍然没有。

上午10点的光景,追悼会开始,大家排成两行,有序地进入大厅,向王小波遗体告别。

大厅里放着的不是哀乐,而是贝多芬的奏鸣曲,据治丧小组的人说,小波爱听这首曲。

艾晓明提醒我,将《黄金时代》《白银时代》《青铜时代》三本书的封面摆在王小波身上,随他火化,她说:“他惦着这事,让他知道,封面已经做好了。

” 艾晓明是王小波的挚友,中山大学中文系教授,最早关注及评论王小波作品的学者。

于是,我让胡贝将封面摊开,依次摆在覆盖王小波遗体的白色床单上,正好是黄、灰、绿三色,封面图案取自古希腊绘画中人类经历的三个世代,意境悠远古朴。

王小波遗容安祥,只是额头有一块褐色的伤痕。

据说,他是独自于郊外的写作间去世的。

被人发现的时候,他头抵着墙壁,墙上有牙齿刮过的痕迹,地上有墙灰,他是挣扎了一段时间,再孤独地离去的。

王小波没有单位,也没有加入作协,生前他说过:“听说有一个文学圈,我不知道它在哪里。

”他是一个局外人,但却是一个真正的作家,一个为自己的真理观服务的自由撰稿人。

在追悼会上张罗的,我只认得胡贝和线条。

胡贝是王小波从小一块玩大的朋友,某软件公司的总经理,闲时客串过电影,后来,我发现他出现在张扬导演的电影《洗澡》里面。

线条是个秀气高挑的女人,她就是王小波小说《似水流年》里面漂亮而激进的女一号,大家都依小说里的名字叫她“线条”,真名反而不得而知。

追悼会大厅是一个会堂,前方正中的舞台上是湖水蓝的幕布,横匾是黑色的,上面悬挂着几个大字:安息吧,小波。

下面用黑布巾结成了蝴蝶结,围着王小波的遗照。

照片上是青年时代的王小波,小眼睛厚嘴唇,一脸稚拙憨厚。

出发之前,我曾请一位朋友为王小波写了一副挽联,上联是:以独立意志出神入化笑写时代三部曲;下联是:持自由情怀沥血呕心哭说乾坤万年忧;横幅是:小波不死!

我问胡贝,怎么没有用我发来的挽联?胡贝说:我们想让小波平平安安地走。

“平平安安”?我琢磨这四个字。

王小波生前,在《南方周末》等报刊开设专栏,那段时间,他几乎参与了所有的文化论战,引起多方关注,很不平安。

他的随笔机智幽默,文理双修的视野,从容不迫的气度,引来大批年轻读者的追捧。

胡贝说:“他说的都是总结性的东西,特精辟,一锤子砸得你,骨髓都出来了。

”

4月16日前后,王小波的死讯传开,几个城市都有媒体报道此事。

自那天开始,无数电话打到治丧小组和报社。

此时,王小波的兄弟在美国,妻子李银河远在英国,北京只有老迈年高的母亲。

他的好友胡贝说:“小波没单位,也没加入作协,他的事得由我们来办了。

”于是他们就在高教部宿舍(王小波母亲家)大院里面跟人借了一间二楼的房子,拉了两根电话线,接上一部传真机,作为“王小波治丧办公室”。

此后每天24小时热线服务,接收全国各地的吊唁电话和传真。

还记得,第一次见到王小波是在北京西单的一个公共汽车站。

那是1996年8月。

公共汽车站是我们在电话里约好了的碰头地点。

在广州的《岭南文化时报》上,我见过他的照片,并牢牢记住在照片旁附上的一句自白:“我这人老远一看不是好人,走近了还是好人。

”出租车抵达西单时,我坚信我没有看到照片上的王小波,车开过了一段。

等我折回头的时候,已经迟到,仍没发现王小波,我认定是他迟到了。

这时,在一群闲闲散散地站在路边的人里面,走出一个1米90的高个子,他有狂草一样的头发,身上的夹克衫和牛仔裤的皱折

搞纯文学在世界各国都是最穷的。

这点,王小波早有精神准备。

有一次,他对朋友说:“作家就意味着随时有饿死的可能。

”为什么选择了严肃写作——这样一个趋害避利,既冒险又挨穷的反熵过程?他认为,文明的发展也是一个反熵过程。

如果人人都进入趋利避害的熵增过程,随着大流而下,最后准会在一个低洼地汇齐,“挤在一起像粪缸里的蛆”。

因此,王小波认定反熵过程就是他的宿命。

王小波曾经感叹:“出版一本书比写一本书要难得多。

”所以,他说,他若写墓志铭,会在“活过,爱过,写过”后面加上一句,“书都卖掉了”。

从王小波那里,我带走了两只软盘,那是“时代三部曲”的原稿。

1996年11月,我将“时代三部曲”上报。

12月上旬,花城的选题会在湖南张家界召开,讨论到这套书时,有人认为王小波没有知名度,长达99万字的三部曲,存在着发行等方面的风险。

最终社长肖建国拍了板:王小波的作品有鲜明的艺术个性,那怕冒点风险也要试试。

选题会后,12月中旬,我再次到京出差。

第二次见到王小波,是在紫竹园附近的中国企业家协会招待所,我的住处。

晚上匆匆一面,我告诉他“时代三部曲”已经列入1997年度选题。

我看着他,他脸上没有悲喜。

我这才了解到,“时代三部曲”经历了漫长曲折的流浪旅程。

它是在辗转多时,颠簸多地之后,才停泊在花城出版社的。

王小波在1994年已经成功,那一年,《未来世界》获台湾(地区)联合报文学奖,之前《黄金时代》也获过此奖。

面对获奖,王小波说:“我觉得,这个奖不是奖给已经形成的文字,而是奖给对小说这门艺术的理解。

”同年,华夏出版社出版了《黄金时代》,给文坛一次小小的震动。

敏锐的评论家说:没想到文坛之外有如此高手。

但这些成功未能为他铺砌坦途,他的余作在民间经历了漫长的苦旅。

王小波以及他的朋友曾携着书稿,天南地北,在多家出版社奔走。

部分书稿曾一度以打印件的形式,在社会上流传。

打印件是用最老式的24针打印机,打在浅蓝色像一匹布那么长的打印纸上,很多文字有眼睛没鼻子的,奇怪的是,这副样子并未影响它的传播。

在出版社,在研究机构,在大学校园,各种人群传阅着。

嗅觉灵敏的书商还追上门,讲得洋洋洒洒,开口就是几万的印数,然后又音讯全无;出版社往往是今天接纳,明天变卦。

为什么如此反复?皆因艺术与思想上的无视禁忌造成的,用艾晓明的话来解释,就是:“王小波无视禁忌的顽童心,他的幽默反讽才能和想象奇趣,远远超出这个时代的某种文学理解力。

”

对于出书,王小波起初一惊一乍,折腾几次后便宠辱不惊了。

这天晚上,他外衣的颜色我已经遗忘,只记得他嘴唇乌紫,我以为是冷的,现在想来可能是病征的显现。

记得他还说了一句:“作家有两种,一种是解释自己,像海明威式的;一种是到想象中去营造,像卡尔维诺,像尤瑟纳尔。

我觉得真正的作家应该尝试做后一种。

”

第二天我就回广州。

这个冬天,我体验了编辑生涯中永志难忘的一次经历。

窗外是冬日蓝天,明朗的高空气息使人开怀,我正着手编辑“时代三部曲”。

翻开《青铜时代》,有这样的文字:“思维的快乐是人生乐趣中最重要的一种。

本书就是一本关于智慧,更确切的说,关于智慧的遭遇的书。

”

令我一读一惊心的,是作者凌空飞越的想象力。

看看王小波笔下的泥水洛阳吧:唐朝的洛阳,泥水没膝,人们要过街,就要借助一种叫拐的东西。

在比较窄的街段上,有人借助撑杆一跃而过;有人踩在三尺短拐上蹒跚而行;而伟大的发明家李卫公,就驾着二丈高的双拐凌空而过,他身体前倾,构成飞

这些年里,我的“趣味主义”倾向明晰起来。

我觉得,活在世上的理想状态应该是:没有趣的人,不交;没有趣的事,不谈;没有趣的书,不出。

这是王小波教给我的。