中国的现代性、大众传媒与公共性的重构下

大众传媒的公共性和公益性

大众传媒的公共性和公益性大众传媒是现在社会必不可少的信息生产者和信息提供者,它们比其他类型的传播者地位更优越、力量更强大。

它们所拥有的传播能力和权利都远远超过了作为个人的社会成员或其他一般社会群体。

大众传媒的公共性主要指的是它们作为社会公众了解沟通外界的重要信息来源,是为整个社会所共有的,不仅新闻工作者具有使用参与大众传播的权利,社会公众也具有使用大众传媒行使监督、批评、情愿等权利,即大众传媒是一种社会公共资源,同时又因为其强大的影响力对整个社会的政治、经济、文化道德具有广泛而强大的影响力,这种影响力涉及到普遍的社会秩序和社会公共生活。

再则,大众传媒是某些稀有公共传播资源的受托使用者,作为公共财产的使用人,它们必须对社会和公众承担相应的责任和义务,这就是它们的公益性。

随着市场经济的发展,一些大众传媒,为了收视率、点击率、发行量等等,肆意炒作,运用一些低俗的手段来哗众取宠,博眼球。

把大众传媒的重要职责“公益性”、“公共性”丢弃,错误地引导了受众的经济、政治甚至是文化道德观念。

媒体研究人李幸说:“2010年,肯定是中国电视的相亲交友年。

”在2010年年初,江苏卫视一档婚恋交友节目《非诚勿扰》,进入了我们的视线,开启了“全国热恋”的浪潮。

一些年长的女性,更是从周一到周日,坐在电视机前评论1号女嘉宾学历太高、2号男嘉宾收入过低。

把剩女剩男、价值观、金钱观等问题越吹越大。

逼得一些20岁出头的女性,还没真正尝得爱情的滋味,就要用“有房、有车、有钱”的标准来物色对象。

固然,他们展现了婚恋观、价值观的多元化,但电视作为公共平台,不应该放大明显不符合社会主义核心价值观的思想行为。

媒体常常在《有话大家说》等节目,谈论“剩女剩男”、“拜金女”等现象,然而,这些现象不正是你们所引起的吗?大众传媒本来应该是给受众提供正确、有价值的信息,可是现在却成了社会问题的源头。

10年4月20日,网友黑刀发表了一遍日志,关于他参加《非诚勿扰》的经过:23号女嘉宾竟是节目组找来的托。

近代中国政治变迁中的权力聚散

近代中国政治变迁中的权力聚散现代化的变迁与抗拒,是十九世纪中叶到二十世纪中叶百年中国历史的主题,这已成为目下学术界公认的不争事实。

现代化的发展有其阶段性的一般法则,美国比较现代化学者布莱克曾概括为现代性的挑战、现代化领导的稳固、经济和社会的转型和社会整合四个阶段。

更概括地说,我们可以将布氏的四个阶段分为前后相续的两大历史段落,第一,在回应现代化挑战的基础上重建政治共同体,第二,实现以经济起飞为动力的文明结构转型。

近代中国始终处于现代化发展的前期:外部世界的挑战出现了,社会内部的现代化因子和集团也在集聚,面临的关键问题在于实现从传统领袖向现代领袖的权力转移,重新平衡社会资源配置,建立一个具有现代化导向的、高效率的、开放的政治共同体。

这样,政治发展就成为近代中国现代化变迁的核心问题。

一个国家的政治遗产往往决定了其现代化政治变迁的不同道路。

亨廷顿认为:有两种传统的政治体制,即官僚帝国制与封建等级制:“在一个官僚政体中,权力已经集中,而这一政体最重要的问题是如何通过官僚机构来推行现代化的改革。

在封建制或其他权力分散的政体中,革新政策的先决条件是必须集权”。

如果说西欧、日本属于封建等级制的话,那么传统中国就是官僚帝国政体的典型代表。

从表面看来,在历史上继承下来的一整套科层化的官僚制度和中央集权体系,只要实行功能的转换,重建现代化取向,似乎就能现成地用来推进现代化改革。

然而,历史并非那么逻辑地演绎。

相反,当封建化的日本迅速对西方作出反应,建立以天皇为合法象征的明治维新政府时,中国的官僚帝国上层却迟迟不愿走出任何推进现代化,的实际步骤。

“在中国,儒家的价值观和态度阻碍了政治精英转向改革事实,而一旦他们愿意时,权威的集中化又会妨碍和平地同化因现代化而产生的社会集团。

”(亨廷顿)这一事实意味着从传统官僚帝国制到现代中央集权科层制之间没有直接转换的通道,必须经过集权(传统)——分权——集权(现代)的过程,也就是说,必须有一个权力与资源分散的小过渡,才能实现现代化的启动,进而重新整合,建立现代中央政权。

传播学教程论述题简答题(全)

传播学教程论述题简答题(全)•相关推荐传播学教程论述题简答题(全)★★★1什么是传播?它的基本特征是什么?传播是信息的流动过程。

特征:A 社会传播是一种信息共享活动B 它是在一定社会关系中形成的,也是一定社会关系的体现。

C 从传播的社会关系性而言,它又是一种双象的是社会互动行为。

D 传播成立的重要前提之一就是传授双方必须要有共通的意义空间。

E 传播是一种行为,是一种过程,也是一种系统2传播是一种行为一种过程,有两个要素a信息—传播行为的内容。

B流动—传播行为的方式。

因此传播就是信息流动的过程。

3传播的内容就是信息,信息是两次不确定性之差。

即信息就是能够减少或消除不确定性的东西。

客观世界的组成要素为能量,物质,信息。

4传播的类型,传播一非人类传播,人类传播。

人类传播—非社会传播,社会传播。

社会传播(传播基本类型)-自我人际组织大众传播。

5人类传播的演进规律a传播手段与传播媒介随着人类发展不断进步,不断打破时空界限,不断创造人类新的经验类型。

1.加速度发展的趋势2传播方式是叠加的。

b传播与人类社会文化的积累与发展密切相关。

C传播是经济与社会形态的直接产物。

6学习传播学意义:一般意义a传播学的生命力不仅在于它的理论构架的体系化,而且在于它在实际生活中的应用价值。

b我国大众传播事业的发展,迫切要求探索大众媒介的运作规律,指导推进实际工作。

C对建设有中国特色的传播学有相当的理论意义。

7广告学学习传播学的意义A广告传播理论是广告活动全面性的理论指导B有助于广告人面对环境的挑战C为制定广告传播策略提供理论依据★★★符号★★★1、简述符号的定义。

符号是用来指称或代表其他事物的象征物是传播者和接受者的中介物,承载着交流双方向对方发出的信息。

2、象征符具有哪些特征?答:(1)象征符必须是人工符号,是人类社会的创造物;(2)象征符不仅能够表示具体的事物,而且能够表达观念、思想等抽象的事物;(3)象征符不是遗传的,而是通过传统、通过学习来继承的;(4)象征符是可以自由创造的。

公共性视角下的大众传媒与政策论辩——以《南方周末》关于医疗事故处理政策的论辩为例

论辩 、 策过程 公共 性 等 相关 问题 的研 究 开始 引起 政 我 国学者 的关 注。2 j L3 ,

公共 性 的角 色和 职 能倍 受 社会 公 众所 期 待 , 众传 大

分 析 视 角 : 贝马 斯 的 哈 “ 话 的公 共 性 ” 念 对 概

、

媒 能否提供 公共政 策论辩 的机会 和空 问给社会 公众 进 而有效地 履行 其公 共 性 的角 色 和 职能 , 在 成为 正 我 国新 闻传 播学研究 中重要 的学术 议题 。1 l 4

味着 共享性 , 而非排 他性 , 它蕴 含 了现代 民主理 论 所 昭示 的社会 资 源全 民共 享 的 思 想 , 公众 资 源 的 共 而 享 意味着 公众 资 源 必须 向公 众 开放 , 其具 有 可 进 使 人性 。而公 众进 入 本 身 不 是 自足 的 , 众 进 入 是 为 公 了交 流 与对 话 , 交流 对话 才是更 高 目的。其次 , 共 公 性意 味着公 益性 , 有公益 性 的东西 , 是社会 公 共 只 才

基 金 项 目 : 州 市 社 科 规 划 课 题 (0 0 ) 广 1Q 4

作者简介 : 肖生福( 96 ) 男 , 17 一 , 江西信丰人 , 广州大学讲 师 , 士 , 博 从事公共 管理 与公共政策研究。

第8 期

肖生福 : 公共性视角下 的大众传媒与政策论辩

・ 3・ 2

作《 公共 领 域 的 结 构 转 型》等论 著 中 总 结 哈 贝 马

斯 的公共 性思 想 , 共 性 的 概念 在 他 那 里是 作 为 一 公

公共性视野下的大众传媒与公共政策

舆论 渐成 一股政 治力量 。他批判 商业 主义对传媒 的影 响, 认 为当今资本 主义传媒 的“ 沟通理性 ” 已让位于强调 生产与营 销的“ 工具 理性 ” 主编 的光 彩逐 渐被发行 人 的叫卖声 所掩 ,

盖 , 在利用科技力 量和精致 的广告技巧经 营民意 , 传媒 成为

并且是 面向社会公众的特质 , 突出强 调“ 公共性” 。只有承认 并坚 持公共政策 的“ 公共性 ”政 策制定者 才能 明确公共政策 ,

的利益指向, 合理协调各方利益 。

“ 可以想象的实质性少数” 操纵和决定某项公共政策 , 那么该 项公共政策将不具备 “ 公共性” 。 2 . 价值诉求的公共性 公共 利益 的实现是贯穿政策过程始终 的“ 方向盘” 对公 ,

中图分 类号 : 2 G1 文 献标识码 : A 文 章编号 :07 0X(00 0 —0 7 —0 10 —9 5 2 1 )1 16 4

策过 程的团体或个人 , 些团体和个人在 公共 政策制定 、 这 实 施、 执行 、 评估等各个环节 中, 对整个政策运行过程不 同程度 地起着主导作用 , 都有政策所规定的权利义务。 “ 公共 政策 的施行需 要的是公共 治理” 。就是说 , 除了 公共 权威机 构 以外 , 每个公 民都是 公共政策 过程 的参与 主 体, 对社会公共 事务负有不可 推卸的责任 。因此 , 公共政策 的主体既包括 政策制定者 , 也包括 广大社会公众 ; 既包括政 策的受益 者 , 也包括政策的受损者 , 也就是说 , 应该囊括公共 政策所调整的利益关系涉及 的各方。 公共政策主体 的公共性体现在 , 它是 多数人意愿和利益 的产物 , 而不是少数人意志和利益的合成 。 当政治分析家谈 “ 论 纵 向民主时 , 感兴趣 的不是 任何 可以想象 的实质性 少 他

论大众传媒对公共政策制定的影响及对策分析

( ) 三 监督 政 策制 定权 力

大众传媒监督是对政府构成监督的重要因素 . 它运 用群众舆论力量来纠正偏离正常轨道的决策行为 . 是现 代 民主政治 中权力制约体系的重要组成部分 比于行 相 政 监督 和司法监督 .大众传媒 的舆论监督 不具有强 制 性, 它主要表现为道德谴责 、 会劝诫 和舆论制约 , 社 因此 这种监督具有面广公开和迅速高效等特点 大众传媒通 过公开报道 、 公开评论 的形式能够最 大限度 地调动 社会 舆论 的支持 . 不仅在 监督范 围上是全方位 的 . 在参 与监

的民主化 、 科学化也有着重要的意义 本文主要分析 了大众传媒对公共政策制定的双重影响, 并提 出了几点对策建议。

[ 关键词 ] 公共政策 ; 大众传媒 ; 社会公 众

d i1 .9 9ji n 17 o:0 3 6 / s . 6 3—0 9 . 0 0 0 .3 .s 1 4 2 1 .7 0 0

C I A MA AG ME H N N E NTI F R N O MATONZ IN ,6 I IATO 5

[ 收稿 日 ]0 9 0 — 4 期 2 0 — 4 1

21 0 0年 4月

中 国 管 理 信 息 化

Ch n n g me t n o main z t n i aMa a e n fr to iai I o

A r, 0 0 p .2 1 V 11 No7 o论大众传媒对公共政 策制定 的影 响及对 策分析

、

大众 传媒 对公 共政 策制 定 的积极 影响

f )扩 大公 众 参 与 一

公共 政策概念 的核心在于“ 公共性 ”它必须代表公 众利益 . 表达公众 意志 . 因此必 须包含公 众参与决策 的 民主过程 。 在这一过程 中, 众对公共政策享有知情权 、 公 话语权 、 参与权和监 督权 。公众广 泛地参 与社会 政治生 活. 是现代社会 民主科学化进程 的重要特征 在政治生 “ 活中 ,社会公众的政治参 与包括直 接参 与和政党 参与 、 理论参 与及通过大众传媒 的舆论参 与等形 式”[ 可见 2 ] 人们通过大众传媒表达意见 、 形成舆论进而对 国家政治 生活产生影响 的“ 舆论 参与 ” 在现代 社会 中是 一种普遍

大众传媒与公共精神:关联、互动及超越困境

和政治价值层面 ,以全体公民和社会整体 报 纸 )、广播媒体 ( 电视 和电台 )、数 得到教 育。当大众传媒所传递 的 内容能 包括互 联网 、手机 和其他使用 够反 映社会 主流价值观念 的时候 ,现代 的生存和发展为依归 的一种价值取 向, 它 字媒 体 ( 包含 对民主 、平等 、 自由 、秩序 、公共 计 算 机 技术 的媒 介 )和娱 乐 媒体 的总 社会 的民主价值观念 和公共精 神才能在 利益和责任等 一系列最基本 的价值 目 标 和” 。 随着 现代 信息 技术 的发展 ,大 潜移 默化的过程 中转变 为现代 公 民的行

【 关键词 】 大众传媒 ;公共精神;社会生活

随着 现 代信 息技 术 的 发展 ,大 众 的认可与追求 。”

共精神的存在是基 众传媒最大程度 地超越时 间和空 间的限 制 ,掌握着 丰富的信息来源 , 日益 显现

传媒 已经走进 了人 们的社会生 活 ,成为 于人 们对公共利益 和公共价值 的认 同 ,

公 民之独立人 格 、理性精神 、公 胸怀 ,才能发挥 自己的才智”, 才有可 在培 育公 共精神方 面的功能及不 足 ,对 包含 “ 于提 升我 国公 民的公共精神 ,促 进社会 德 意识 、社会责任 、政治认 同、参 与行 能参与 到某 种互惠的辩论 中去 ,并 且加

文 明进步具有 重要 的意义。

公共精神既包括平等也包括参 与 , 反映 础 ,也是实现 国家富强 、民族 振兴 、人 进人物 的精 神 。另一方 面 ,大众传媒通

出人们在公共生活中所具备的 精神品质 ,

体现在公 民参与社会事务的实践 中。袁祖 社认为,公共精神是 “ 孕育于现代市场经

民幸福的重要保障。

过对社会 上不文 明、不公 正的行为进行

“公共领域”视角下的传媒负功能探析

人们可以通过传媒获得影响公共利益的大量相关信 息, 所有讨论的参与者能够在平等的基础上进行公 共 事务 的理性辩论 , 同做 出决 策 , 共 这些 结果 转而成

个方面 , 探讨 当代社会 中, 作为公共领 域 载体 的传媒 性质 所发 生的 负面 变化 : 传媒 原 有 的思辨 性功 能遭 到 削

弱; 传媒受众集体性的公共辩论难以组织; 大众传媒成为社会组织扩展 自身利益的工具, 并提 出传媒公共性

的重构 对策 。

关键词 : 共领域 ; 公 大众传媒 ; 负功 能

公共领域 的概念起源于古代希腊雅典时代的城

邦精 神 , 指的 是公 民每 天 可 以任 意 在集 市 上 自由发

表言论并参与公共事务的讨论。近代的公共领域 ,

【 简 ; 1 女 北石 , 3大公管学社3系教 士 究向 播会。 I 是】 9 ,湖黄人 京业学共理院会作助 , , 方 : 社学 羿肖 一 , 作 介 (一 薯 洁9 ) 者 7 南- 京业 会作 硕 研 传 -

7 9

维普资讯

“ 公共 领域 ” 视角 下的传媒 负功能探 析 作 为公 共领 域 的一个 沟 通 渠道 , 大众 传媒 包 括 广播 电视 、 种印刷 和网络媒介 。在 哈贝马斯 看来 , 各 本指标 , 一味 以“ 而 市场 ” 准则 的价值 取 向 , 为 导致 了 传媒对社会 文化价值 的忽视和严 重 的文化 “ 物化 ” 现 象 , 、 兑 了其应有 的公共性 、 益型 的本 质 。 遮蔽 挤 公

维普资讯

第5 卷

第2 期 20 年 6 O6 月

南京工业大学学报( 社会科学版)

“ 公共 领域 " 角下 的传 媒 负功 能探析 视

肖 洁

论现代性在中国晚清文学的表征

论现代性在中国晚清文学的表征20世纪90年代以来,王德威的论文《被压抑的现代性——没有晚清何来五四》的发表,引起了海内外学者对现代性与晚清文学联系的极大关注,对晚清文学的研究又前所未有地凸到了学术研究的前台。

那么,为什么说晚清是中国文学现代性的发生时段?“晚清现代性”与“五四现代性”有何联系?与“五四”相比,晚清文学现代性有什么不同的表征?这些都是值得我们进一步探讨的问题,笔者拟就这几个问题提出自己的浅见,以就教于方家。

一现代性,在西方,并不是一个单纯的文学命题,而是一个性质复杂的跨学科命题。

从哲学角度来看,是欧洲启蒙者对未来理想社会的哲理设计,反映了一种强悍无比的资本主义文化发展逻辑,充满了新时代的理性精神。

从语言学角度分析,它既是一系列反传统的独特的叙述模式,也是一场表现方法上的剧烈变革。

而在社会学的层面,它包含了一整套艺术机构与生产方式的变革创新、以及社会再造。

而对于中国的艺术创作者和欣赏者而言,现代性,则具有与文学古典性不同的新属性,比如以大众传播媒介为主要传输工具,运用现代汉语的符号系统,表述中国人在全球性格局中的生存体验,创造与古典文学传统截然不同的崭新形象;而面对市民消费群体,则是一种时髦的自我意识、生活方式或生存体验。

如果用英国著名社会学家吉登斯关于社会现代性的新解释来考察晚清和“五四”,在现代社会断裂性、反思、社会再造等突出特征方面,“五四”远比晚清来得更明显、更强烈、更彻底。

“五四”的文学革命与晚清的文学改良相比,规模更大、更有力度、社会影响更深远,现代性的“西风”在“五四”也吹得更强劲。

但据此将“五四”作为中国现代性高潮的时段也许较合适;倘若将“五四”作为中国现代性的发生时段,那么,此前晚清活跃的现代性因子就难以解释了。

二早在明代中叶(1488——1620年),中国就已经出现了早期萌芽的资本主义经济因素,市民意识已开始觉醒,在界出现了与程、朱理学相对抗的“阳明学派”、泰州学派、李贽等反对封建礼教、追求个性解放的异端思想,强烈震动了明代政权的思想理论基础。

大众传媒在公共事务管理中的作用

摘要:公共事务管理的目的是维护公共利益,促进社会协调发展。

在现代社会,大众传媒自身的功能特点所体现出的公共性特征使它与公共事务的管理间存在着内在的关联,这种关联正是传媒因素能够对公共事务管理活动产生影响的根本动因。

把大众传媒建构成社会领域的“公共空间”,是充分发挥我国大众传媒在公共事务管理中的作用的有效途径。

关键词:大众传媒公共事务管理作用大众传媒与公共事务的管理部门在维护公众利益、推动社会发展这一价值取向上的契合之处以及大众传媒的传播活动与公共事务管理部门的管理活动在信息传播机制、社会整合机制方面存在的互补现象,是两者发生内在联系的关节点,而二者之间的内在关联正是传媒因素能够对公共事务的管理活动产生影响的根本动因。

大众传媒自身的功能特点以及它与公共事务管理的内在联系,不仅是传媒因素能够对公共事务的管理活动产生影响的根本动因,也决定和影响着传媒在公共事务管理中作用的发挥。

预警作用对公共事务的管理而言,大众传媒的预警作用通常体现在对社会生活中出现的异常情况,特别是对涉及公众的生命、财产、安危的紧急突发情况,作出快速反应和及时报道,以引起公众的警惕或帮助人们了解突发事件和真实情况,以便采取相应的对策。

2003年SARS危机之后,我国传媒对此次危机中主流媒体长时间的集体失语失真,造成传媒预警作用的彻底失灵,对疫情的扩散蔓延产生了直接影响的后果进行了深刻反思,在突发事件包括危机事件的报道方面进行了重大改革,做到了信息发布的及时、真实和公开。

典型的是2008年春夏之交我国主流媒体对震惊世界的“5?12”汶川地震所作的连续32天的现场直播报道。

事实表明,信息的及时、真实和公开,是任何负有社会责任的大众传媒所应该葆有的信仰与原则,及时、真实和公开地报道新闻,可以成为社会抵御突发性社会恐慌的预前反应,并且,从效率的角度看,这样的预前反应是成本最小的控制措施。

正如一位学者所言:如果一个社会的真实情况,尤其是关涉公众利益,特别是公众的切身利益的负面真实情况被隐瞒住,那么这个社会就会很危险,整个国家就仿佛被放在火山口上。

中国公关传媒的改变

[摘要]关于中国传媒公共领域是否存在的问题争论十分激烈。

“肯定说”与“否定说”虽各执一词,但两者在方法论上有共同之处,即刻板地理解哈贝马斯的公共领域理论,按图索骥寻找中国的传媒公共领域。

本文认为,公共领域理论有其丰富的内涵,以公共领域理论为僵硬模型衡量传媒公共领域存在与否的思路是不可取的。

从历史性、具体性和动态性角度理解公共领域,分析网络传媒作为新型公共领域的基本特征,对处于成长发育中的中国网络传媒公共领域的成熟完善具有启发意义。

[关键词]公共领域;传媒公共领域;网络传媒;批判性近年来,在政治学、传播学等诸多领域,有关公共领域的研究已成为热门话题。

哈贝马斯关于公共领域历史演变的分析及其重建批判性公共领域的思想,对学界的研讨起着重要的影响作用。

哈氏思想进入中国后得到知识界的热捧,也引发了关于中国传媒公共领域的争论。

一、中国传媒公共领域存在与否的争论及根源熊彼特、杜威、布鲁纳、阿伦特诸位思想家曾分别从不同学科视角对公共领域概念及其相关问题进行了探讨研究,哈贝马斯的名著《公共领域的结构转型》则确立了公共领域理论在西方人文社会科学界的重要地位,逐渐成为分析西方社会发展的新范式。

哈贝马斯在该书中对公共领域的特征及其变迁进行了十分深入的论述。

他考察了公共领域在希腊城邦民主中的萌芽,及其在封建社会的异化,并以英国和法国的公共生活实践为样本,详细论述了17世纪末18世纪初英、法国家文学公共领域向政治公共领域的变迁,以及批判性公共领域向操纵性公共领域的转变,进而提出了重建批判性公共领域的思想。

从笔者现掌握的研究文献看,可以说,国内学界对哈贝马斯的公共领域理论基本是认同的,但涉及到对中国传媒公共领域是否可以生成及存在与否的问题,却持有截然不同的观点。

“肯定说”认为,网络是中国建构公共领域的希望与契机,并以此为前提集中研究网络传媒的特点、运行机制、作用、优势等。

例如,有的学者依据哈贝马斯关于公共领域理想状态的机会均等、平等参与和自由讨论三大基本特征,认为网络客观上已具备公共领域最核心的因素——公共性。

当代网络时评与我国公共领域的建构

当代网络时评与我国公共领域的建构席佳【摘要】德国学者尤尔根·哈贝马斯提出的"公共领域"理论一直为各国研究者所青睐和深思.随着我国社会民主的发展和进步,构建"公共领域"越来越体现出一种问题的当下性.大众传媒与公共领域的关系主要有以下几个方面:大众传媒是更广泛意义上的公共领域形态;大众传媒是公共领域不可或缺的载体;公共领域为大众传媒的健康稳定发展保驾护航.网络时评对构建我国公共领域有现实依据,网络时评为公共领域的建构培育主体、提供载体,并促进对公共议题共识的形成.总之,网络时评对构建我国公共领域有突出的优势.【期刊名称】《宜春学院学报》【年(卷),期】2010(032)007【总页数】3页(P103-105)【关键词】网络时评;公共领域;建构;大众传媒【作者】席佳【作者单位】暨南大学,新闻与传播学院,广东,广州,510632【正文语种】中文【中图分类】G206.2Abstract:Theory of Public Sphere advanced by German scholar Jurgen Habermas has always been studied and reflected by researchers all over the world.With the development of social democracy in China,how toestablish Public Sphere is being discussed more and more.The relationship between mass media and Public Sphere can be interpreted asfollowed:mass media can be regarded as forms of Public Sphere in a boarder sense;they are indispensable carriers of Public Sphere.At the same time,Public Sphere will guarantee the sound and stable development of mass media.The reality basis is that,the network news commentary cultivates subjects and provides the carrier for a future PublicSphere.Besides,it promotes consensus on public interet issues.In a word,the network news commentary is clearly advantageous for the establishment of Public Sphere in China.Key words:network news commentary;Public Sphere;establishment;mass media网络时评属于网络新闻评论的一种,其独特之处在于独立成章,针对某个问题进行相对完整、系统的阐述。

论大众传媒对公共政策的影响

论大众传媒对公共政策的影响摘要:随着现代传播技术的发展,大众传媒已成为公共政策制定不可或缺的一个环节。

为推进公共政策制定的民主化、科学化,研究大众传媒对公共政策的影响就显得非常必要和迫切。

在公共政策制定中,大众传媒能够促进公共议题建构、表达社会公众利益、监督政策制定权力,同时它又有公共性匮乏、依附性强烈、客观性缺失等局限性。

在此基础上,提出提高大众传媒的公信力,加强大众传媒的社会责任,加强政策制定网络化建设,健全媒介监督体系四点改进对策。

关键词:大众传媒;公共政策;政策制定;影响一、大众传媒对公共政策制定的影响(一)促进公共议题建构。

狄杰克和利普莱曾认为,“公共政策关心的是解决或改善社会问题。

”[1]大众传媒能及时的将社会所发生的事件向大众及其各个组织传播,通过持续性报道来将社会问题变成大众讨论的话题,引起公众注意,使其进入公众日常议题,影响公众的判断与倾向。

因此,社会问题通过大众传媒的关注而加以突出,在公众和政府机构中的影响也越大,推进了公共政策问题的形成,并给政府造成舆论压力,使其尽早制定出公共政策来解决问题。

面对众多的社会问题,大众传媒充当了“把关人”的角色,大众传媒对于现代社会所起到的舆论引导作用是任何组织和群体都不具备的特性。

(二)表达社会公众意愿。

“在美国,没有任何国会的重大立法,任何国外冒险,任何外交活动,任何大的社会改革能够成功,除非新闻界准备好了公众的思想。

”[2] 大众传媒作为一种利益表达渠道,通过提供各种途径和手段,吸引公众参与政治决策,使分散的潜在的公众意愿转化为明确集中的决策要求,再将政府的决策信息公开透明地传达给公众,同时将公众的意见反馈给决策者,使决策层可以充分了解社会成员的意见,能够不断对决策进行适当调整,从而使公众意愿可以通过大众传媒得到呈现,有利于公共政策制定合法化、民主化及科学化。

同时,利用大众传媒监督和纠正政策制定过程中的偏差,对行政决策进行完善。

(三)监督政策制定权力。

智慧树知到《大众传媒文化》章节测试答案

鏅烘収鏍戠煡鍒般€婂ぇ浼椾紶濯掓枃鍖栥€嬬珷鑺傛祴璇曠瓟妗?绗竴绔?1銆佷互涓嬩笉灞炰簬澶т紬浼犳挱濯掍粙鐨勬槸A:寰崥B:鏃朵唬鍛ㄥ垔C:浼佷笟绠€鎶?D:BBC姝g‘绛旀锛氫紒涓氱畝鎶?2銆佹彁鍑衡€滃湴鐞冩潙鈥濈殑浼犳挱瀛﹁€呰繕鎻愬嚭浠ヤ笅鍝釜瑙傜偣锛?A:浜岀骇浼犳挱B:鎰忚棰嗚C:鎶婂叧浜?D:濯掍粙鍗宠鎭?姝g‘绛旀锛氬獟浠嬪嵆璁伅3銆佸涓嬪叧浜庡ぇ浼椾紶鎾殑璁よ瘑锛屾纭殑鏈?A:鑷粠鏈変簡澶т紬濯掍粙灏辨湁浜嗗ぇ浼椾紶鎾?B:澶т紬浼犳挱鏃㈠彲浠ュ崗璋冪ぞ浼氬叧绯诲張鍙兘瀵艰嚧鏆村姏C:澶т紬濯掍粙闆嗗洟涔熸槸缁忔祹缁勭粐D:澶т紬浼犳挱鍙槸涓€绉嶅獟浠嬬鍙蜂簰鍔ㄥ疄璺垫椿鍔?姝g‘绛旀锛氬ぇ浼椾紶鎾棦鍙互鍗忚皟绀句細鍏崇郴鍙堝彲鑳藉鑷存毚鍔?澶т紬濯掍粙闆嗗洟涔熸槸缁忔祹缁勭粐4銆佷互涓嬩笉灞炰簬澶т紬浼犳挱娲诲姩鐨勬槸A:鏈嬪弸灏卞井鍗氱儹鎼滆瘽棰樼晠鑱?B:鐢佃鐩存挱濂ヨ繍璧涗簨C:骞挎挱鎾斁缇庡浗鎬荤粺灏辫亴婕旇D:鏄庢槦鍥犺鐖嗘枡绉佷汉浜嬪姟閬彈鑸嗚鏆村姏姝g‘绛旀锛氭湅鍙嬪氨寰崥鐑悳璇濋鐣呰亰5銆佷互涓嬪叧浜庡ぇ浼椾紶濯掓枃鍖栫殑璇存硶锛屾纭殑鏄?A:澶т紬浼犳挱濯掍粙鏈韩涓嶅叿鏈夋枃鍖栨€?B:鎵€鏈夋枃鍖栨祦閫氶兘椤荤粡杩囧ぇ浼楀獟浠嬭祴鏉?C:澶т紬浼犳挱鏄撲娇浜轰滑褰㈡垚韬唤璁ゅ悓D:澶т紬濯掍粙鏂囧寲鏄彧褰卞搷鑸嗚鐨勭ぞ浼氬舰鎬?姝g‘绛旀锛氬ぇ浼椾紶鎾槗浣夸汉浠舰鎴愯韩浠借鍚?绗簩绔?1銆佸ぇ浼楃ぞ浼氱殑鐗瑰緛鏈夊涓嬪摢浜?A:绀句細骞虫潈鍖?B:鐢熶骇鏈烘鍖?C:缁撴瀯绉戝眰鍖?D:鏂囧寲鍟嗗搧鍖?姝g‘绛旀锛氱ぞ浼氬钩鏉冨寲,鐢熶骇鏈烘鍖?缁撴瀯绉戝眰鍖?鏂囧寲鍟嗗搧鍖? 2銆佸ぇ浼楁枃鍖栨湁鍝簺鐗圭偣鍜屽姛鑳?A:鍟嗕笟鍖?B:濞变箰鍖?C:鏂囨湰妯″紡鍖?D:鍙鍒舵€?姝g‘绛旀锛氬晢涓氬寲,濞变箰鍖?鏂囨湰妯″紡鍖?鍙鍒舵€?3銆佸叧浜庡ぇ浼楁枃鍖栦笌楂橀泤鏂囧寲鐨勫叧绯婚棶棰橈紝姝g‘鐨勮璇嗘湁A:澶т紬鏂囧寲鐨勫彈浼楁暟閲忓簽澶э紝鑰岄珮闆呮枃鍖栬緝灏?B:楂橀泤鏂囧寲鐨勬爣鍑嗙浉瀵规洿楂?C:楂橀泤鏂囧寲鍏锋湁鏄庢樉鐨勭瓑绾т紭瓒婃劅D:浜岃€呭紓鍚屽苟闈炵粷瀵硅€屾槸鍙互杞寲鐨?姝g‘绛旀锛氶珮闆呮枃鍖栫殑鏍囧噯鐩稿鏇撮珮,楂橀泤鏂囧寲鍏锋湁鏄庢樉鐨勭瓑绾т紭瓒婃劅,浜岃€呭紓鍚屽苟闈炵粷瀵硅€屾槸鍙互杞寲鐨?4銆佸浠婂ぇ浼楀獟浠嬩笉闇€瑕佸姩鑴戠瓔锛屽彧鏄浜轰滑寰楀埌鎯呮劅涓婄殑婊¤冻锛岀瑧澹颁唬鏇夸簡鎬濊€冿紝浜ゆ祦鐨勬槸鍥惧儚鑰屼笉鏄€濊€冣€︹€﹁繖鍗拌瘉浜嗗凹灏旀尝鍏规浖锛? 锛夌殑瑙傜偣A:濞变箰鑷虫B:瀹瑰櫒浜?C:鍐峰獟浠嬩笌鐑獟浠?D:濯掍粙鍗抽殣鍠?姝g‘绛旀锛氬ū涔愯嚦姝?5銆? 鎴樹簤鍦ㄥ獟浠嬪睍绀轰腑鏃ョ泭鎴愪负琚秷璐圭殑濂囪锛岄€犳垚姝ょ幇璞$殑鍘熷洜涓嶅寘鎷紙锛?A:闀滃ご宕囨嫓灏嗘垬浜夊ū涔愬寲B:铏氭嫙鏃朵唬鐜板疄浠跨湡鎶€鏈敮鎸?C:鐢靛瓙灞忓箷鏀瑰彉浜嗕汉浠鎴樹簤鐨勬劅鐭?D:鎴樹簤鏈韩鍗冲獟浠嬩紶鎾殑閲嶈鍐呭姝g‘绛旀锛氭垬浜夋湰韬嵆濯掍粙浼犳挱鐨勯噸瑕佸唴瀹?绗笁绔?1銆侊紙锛変唬琛ㄥ箍娉涘叕浼楋紝鎸夌収涓€濂楀叡浜殑鏅亶浠峰€艰浠ユ爣鍑嗗寲鐨勬柟寮忛€氳繃澶т紬濯掍粙杩涜绗﹀彿鐢熶骇锛屼笌鍙椾紬瀵硅瘽銆?A:鐭ヨ瘑鍒嗗瓙B:鏉冨姏绮捐嫳C:濯掍粙闆嗗洟D:鏀垮厷鍥綋姝g‘绛旀锛欰2銆? 涓洪槻姝㈠獟浠嬪法澶村埄鐢ㄦ潈鍔涙帉鎺ф€濇兂甯傚満锛屽簲褰撳鍏惰繘琛屽湪锛? 锛夋柟闈㈢殑瑙勫埗A:缁忔祹B:娉曞緥C:涓撲笟瀹炶返D:鍏叡棰嗗煙姝g‘绛旀锛欰BCD3銆佷笅鍒楀摢椤瑰洜绱犱笉鏄奖鍝嶅獟浠嬬淮鎸佸叾鐗╄川璧勬簮鐨勫洜绱狅紙锛?A:鏉冨▉鍙婂叕淇″姏B:瀹d紶鎺ㄥ箍鑷韩鐨勮兘鍔?C:鍒╂鼎鐢熶骇D:涓烘斂搴滀唬瑷€姝g‘绛旀锛欴4銆?0涓栫邯锛? 锛夊悗瑗挎柟鍚勫浗绾风悍璧颁笂缇庡浗寮忕殑濯掍粙绉佹湁鍖栭亾璺紝瀵艰嚧濯掍粙闆嗕腑鍖栧拰鍟嗗搧鍖栬秼鍔垮姞鍓с€?A:50骞翠唬B:60骞翠唬C:70骞翠唬D:80骞翠唬姝g‘绛旀锛欱5銆佸叧浜庡獟浠嬪笣鍥戒富涔夛紝璇存硶涓嶆纭殑鏄紙锛?A:鏄枃鍖栧笣鍥戒富涔夌殑涓€閮ㄥ垎B:寮哄寲浜嗘皯鏃忓浗瀹剁殑韬唤璁ゅ悓C:瀹f壃瑗挎柟鍒跺害鍜屼环鍊艰D:鏄法杩囧獟浠嬮泦浣撴敮閰嶇殑缁撴灉姝g‘绛旀锛欱绗洓绔?1銆佸ぇ浼椾紶鎾椂浠o紝鍏充簬濯掍粙涓庡彈浼楀叧绯伙紝姝g‘鐨勮璇嗘湁锛? 锛? A:濯掍粙鍥犱负鍙椾紬鑰岀敓浜у唴瀹?B:濯掍粙鍥犲箍鍛婃敹鍏ヨ€屽缓鏋勫彈浼?C:濯掍粙鍚戝彈浼楀崟鍚戜紶杈撳唴瀹?D:鍙椾紬鍒嗙被鍥犲獟浠嬪唴瀹硅€屼笉鍚?姝g‘绛旀锛欳2銆佹煇绉嶇▼搴︿笂锛屽彈浼楀浜庡獟浣撹€岃█鏄晢鍝併€?A:瀵?B:閿?姝g‘绛旀锛欰3銆佸彈浼楄В璇绘枃鏈殑涓嶅悓绫诲瀷涓嶅寘鎷紙锛?A:鍋忓ソ鍨?B:寤烘瀯鍨?C:瑙h鍨?D:鍗忓晢鍨?姝g‘绛旀锛欱4銆佸浜庡ぇ浼楀獟浠嬫湁闄愭晥鏋滆鐨勬帰璁紝娑夊強鍝簺鏂归潰锛? 锛?A:濯掍粙鏀瑰彉浜嗗彈浼楃殑鎬佸害B:濯掍粙寮哄寲浜嗗彈浼楄涓烘ā寮?C:鏈夐檺鏁堟灉鏄煭鏈熻繕鏄暱鏈熺殑D:鍏朵粬绀句細鍥犵礌浣滀负涓粙褰卞搷姝g‘绛旀锛欰BCD5銆佸垱鏂版墿鏁g悊璁鸿涓轰粠濯掍粙鍒板彈浼楁€佸害鏀瑰彉锛屼腑闂存湁锛? 锛変釜鐜妭A:3B:4C:5D:6姝g‘绛旀锛欳绗簲绔?1銆佷綔涓哄ぇ浼楀獟浠嬬殑涔︾睄锛屽嚭鐜颁簬锛? 锛?A:鍗板埛鏈箣鍓?B:鍗板埛鏈箣鍚?姝g‘绛旀锛欰2銆佷笅鍒楁椿鍔ㄤ笉鑳戒綋鐜扳€滃獟浠嬪嵆璁伅鈥濆惈涔夌殑鏄?A:鐢电伅浣夸汉鍙互鏅氫笂瀛︿範宸ヤ綔B:鐪嬬數瑙嗕娇浜虹ぞ浜ゅ噺灏?C:缃戠粶浣夸汉杩滆窛绂荤淮鎸佷翰瀵?D:浜ら€氬箍鎾敹鍚巼姣斿叾浠栬妭鐩洿楂?姝g‘绛旀锛欴3銆佸叧浜庢棭鏈熸姤绾搁洀褰⑩€滄柊闂讳俊鈥濈殑璇存硶锛屾纭殑鏄紙锛? A:鍑虹幇浜?6涓栫邯鐨勮タ鏂?B:閫氳繃閭斂鏈嶅姟娴侀€?C:鍐呭澶氫笌鍥介檯璐告槗鍜屽晢涓氭湁鍏?D:鏄垚绯诲垪鐨勪复鏃跺嚭鐗堢墿姝g‘绛旀锛欰BC4銆佷笉灞炰簬鐜颁唬鎶ョ焊鐗圭偣鐨勬槸A:瀹氭湡鍑虹増B:鍟嗗搧褰㈠紡C:鍒ゆ柇鎬у唴瀹?D:鍦ㄥ叕鍏遍鍩熼噷鍙戞尌浣滅敤锛岀浉瀵硅嚜鐢?姝g‘绛旀锛欳5銆佸鏂伴椈涓撲笟涓讳箟鐨勬纭悊瑙f槸锛? 锛?A:鏄柊闂绘枃鍖栫殑浜х墿B:鏄柊闂讳笟鑷垜绾︽潫鐨勭粍缁囨枃鍖?C:鎶ラ亾搴旂鎸佸瑙傘€佸叕姝e強骞宠鍘熷垯D:鎰忓懗鐫€鏂伴椈鐢熶骇鏄爣鍑嗗寲琛屼负姝g‘绛旀锛欰BCD绗叚绔?1銆佸叧浜庤瑙夋枃鍖栵紝璇存硶涓嶆纭殑鏄?A:璇ユ蹇靛睘浜庡ぇ浼楁枃鍖栫殑鑼冪暣B:鐮旂┒鍐呭涓鸿瑙傜湅鐨勫璞?C:鐢辩數褰辩悊璁哄宸存媺鍏归娆℃彁鍑?D:鏄ぞ浼氱З搴忕殑绗﹀彿琛ㄦ剰瀹炶返姝g‘绛旀锛欱2銆佺數褰辩殑鍙戞簮鍦版槸锛? 锛?A:鑻卞浗B:娉曞浗C:寰峰浗D:鑽峰叞姝g‘绛旀锛欱3銆佽タ娲嬪奖鎴忓湪锛? 锛夌殑鎾槧鏄數褰遍娆′紶鍏ヤ腑鍥姐€?A:鍖椾含B:澶╂触C:涓婃捣D:骞垮窞姝g‘绛旀锛欳4銆佺數褰辨槸涓€绉嶆剰涔夊拰绀句細鐨勮蹇垫€у疄璺碉紝浣撶幇鍦紙锛?A:渚濇墭澶т紬濯掍粙杩呴€熷箍娉涗紶鎾?B:鏃╂湡鎴愰暱鍥藉鏀垮簻鐨勫浼犳€у唴瀹?C:鍏锋湁杈冨己鐨勬儏鎰熷啿鍑绘€?D:闅愯棌璇稿鎰忚瘑褰㈡€?姝g‘绛旀锛欱CD5銆佹斂娌荤ぞ浼氬寲鍖呭惈浠ヤ笅鍝簺灞傞潰鐨勫唴瀹? A:杩囩▼瀵硅薄鏄綔涓轰富浣撶殑浜?B:鐩殑鏄€傚簲鐗瑰畾鐨勭ぞ浼氭斂娌讳綋绯?C:浜х敓鏌愮鏀挎不鎯呮劅涓庡€惧悜D:鑳藉璁ょ煡骞跺弬涓庢斂娌绘椿鍔?姝g‘绛旀锛欰BCD绗竷绔?1銆佷竾缁寸綉绛夊悓浜庝簰鑱旂綉A:瀵?B:閿?姝g‘绛旀锛欱2銆佷簰鑱旂綉鐨勫熀鏈壒寰佹湁A:浜烘満浜掕仈B:浜轰笌浜轰簰鑱?C:寮哄寲绀句細浜茶繎鎬?D:鏈川鏄紑鏀炬€х殑姝g‘绛旀锛欰BCD3銆佸叧浜庣綉缁滄枃鍖栵紝璇存硶姝g‘鐨勬槸A:鏄綉缁滀笌鏂囧寲鐨勭粺绉?B:鏄綉缁滄椿鍔ㄤ骇鐢熺殑绀句細鎰忎箟C:缃戠粶鏂囧寲鐢熶骇涓讳綋澶氭槸鍖垮悕鐨?D:缃戠粶绀惧尯鍓婂急韬唤璁ゅ悓姝g‘绛旀锛欱C4銆佸反璧噾璁や负锛岋紙锛夋槸鐙傛鐨勯噸瑕佺壒寰? A:澶т紬鎬?B:娓告垙鎬?C:鑷敱鎬?D:寮€鏀炬€?姝g‘绛旀锛欰5銆佷簰鑱旂綉鍦ㄦ仮澶嶅叕鍏辨€ф柟闈㈡湁锛? 锛変紭鍔? A:缃戠粶涓嶉檺浜庢椂绌虹殑鍙繘鍏ユ€?B:鍙戝竷淇℃伅瀛楁暟鍙楅檺C:缃戠粶闃婚殧浜嗛檶鐢熶汉浜ゆ祦D:缃戠粶骞冲彴涓婅鐐逛簨浠舵瀬鏄撳彂閰典績鎴愯璁? 姝g‘绛旀锛欰D绗叓绔?1銆佹祦琛岄煶涔愬氨鏄€氫織闊充箰A:瀵?B:閿?姝g‘绛旀锛欱2銆佹祦琛岄煶涔愭垚涓哄ぇ浼楁枃鍖栫殑鍘熷洜鍖呮嫭A:寰楃泭浜庨煶涔愮敓浜т笌浼犳挱濯掍粙鎶€鏈殑鍙戝睍B:澶т紬绀句細鍏磋捣涓庡煄甯傚寲鎺ㄥ姩C:鍙椾紬濞变箰闇€姹傜殑澧炲姞D:濯掍綋涓汉鍖栫殑淇冭繘闊充箰鏅強姝g‘绛旀锛欰BCD3銆佸叧浜庢祦琛岄煶涔愯瑙夊寲鐨勫舰寮忥紝璇勪环涓嶅噯纭殑鏄? A:鏃㈡湁娑堟瀬褰卞搷鍙堟湁绉瀬鎰忎箟B:鏈夊叾鐙湁鐨勫缇庤壓鏈壒鎬?C:鍙槸涓€绉嶅晢涓氬浼犲舰寮?D:鑳藉淇冭繘浜轰滑鐨勮鍚?姝g‘绛旀锛欳4銆佸彈浼楄兘澶熶粠娴佽闊充箰涓幏寰楃殑浣撻獙鎬т环鍊兼湁A:浜ゆ祦浠峰€?B:鎰忚瘑褰㈡€佷环鍊?C:鎯呮劅浠峰€?D:浠紡浠峰€?姝g‘绛旀锛欰CD5銆佹壒鍒ゅ鑰呴樋澶氳鐨勬祦琛岄煶涔愯涓嶅寘鎷紙锛?A:浼釜鎬у寲B:鏍囧噯鍖?C:鏄竴绉嶆枃鍖栨按娉?D:鍒烘縺涓诲姩娑堣垂姝g‘绛旀锛欴绗節绔?1銆佽┕閲戞柉鍦ㄣ€婃枃鏈洍鐚庤€呪€斺€旂數瑙嗙矇涓濅笌鍙備笌寮忔枃鍖栥€嬩竴涔︿腑瑙i噴绮変笣琛屼负鏃讹紝璁や负鍏舵枃鏈垱浣滄柟寮忔湁瑙h涓庢尓鐢ㄣ€佹墦姒滃強锛? 锛?A:鏂囧寲鎷艰创B:绡℃敼C:棰犺鎬ф敼鍐?姝g‘绛旀锛欰2銆佺矇涓濈殑璇嶆簮鍓嶈韩鈥渇anatic鈥濇渶鍒濊鏀跺綍銆婄墰娲ヨ嫳璇緸鍏搞€嬫寚鐨勬槸锛? 锛?A:鐥磋糠浣撹偛璧涗簨B:鎷ユ姢鏀垮厷C:瀹楁暀鐙傜儹D:瀵规垙鍓х殑杩锋亱姝g‘绛旀锛欳3銆佷娇鑷繁澶勪簬鈥滈殣韬€濈姸鎬侊紝娌℃湁瀵瑰伓鍍忚〃鐜板嚭鐤媯鐑儏锛屼笉鍙備笌绮変笣缇よ鍔ㄧ殑涔熸槸鈥滆糠鈥濈殑涓€绫汇€?A:瀵?B:閿?姝g‘绛旀锛欰4銆佷互涓嬪睘浜庣矇涓濊涓虹壒鐐圭殑鏄?A:琛ㄧ幇鍑虹嫭鐗圭殑鏂囨湰鎺ユ敹妯″紡B:鏄竴缇よ秴甯告秷璐硅€?C:鍏锋湁寮哄ぇ鐨勭敓浜у姏D:鎿呬簬寤烘瀯鐗瑰畾鐨勯槓閲婄ぞ鍖?。

传媒的公共性与中国传媒改革的再起步

传媒的公共性与中国传媒改革的再起步关键词:传媒改革传媒公共性国家与社会民主公共利益[摘要]:本文以反思中国大陆的传媒改革入手,讨论三十年改革中遇到的部分理论问题,尤其是构成改革的目前困境的那些问题,由此引申出对传媒公共性的讨论,提出在此理念基础上,我们要重新确认改革目标,引领改革重新起步;传播研究也必须为改革的重新起步提供理论和思想资源。

本文试图以这些观点构成一个整合专刊的思考框架。

AbstractCritically appraising China’s media reforms, this article discusses several key theoretical issues surfaced in the 30-years of reforms, especially those that constitute the conundrum of the current media reforms. Through this discussion, this article explicates the public nature of the media, arguing that a well-understood publicness of the media must be the basis for setting new goals for the reforms and re-launching the reforms. Media and communication studies in China must offer theoretical resources for rejuvenation of the reforms. With these ideas, this article also offers a framework to integrate various pieces in the special issue.Keywords: media reforms, the public nature of the media, state and society, democracy, public interests本期专刊的稿件、组织、撰写于汶川大地震之前。

历年中传传播学考研真题

历年中传传播学考研真题(感谢凯程罗老师对本文的有益指导.)一、名词解释(30分)1、传播传播是一切交往的实质,是社会存在和发展的基本过程,它直接表现为社会信息的流动和社会信息系统的运行。

它既是人的社会化意义建构行为,又是人际间或组织间发生、发展和维持关系的基本机制。

从普遍意义上讲,分为非人类传播和人类传播,人类传播又分为非社会传播和社会传播,非社会传播指人的自我传播,社会传播则包括人际传播、组织传播和大众传播。

传播学所研究的传播是人类社会的传播,即人的信息流动过程。

2、知情权受众权利的一种,指受众享有获悉与自身利益相关的真实信息的权利。

受众有权要求大众传播媒介提供和通过传播媒介了解作为一个社会成员所应获得的种种事实的消息,有权获知政府、行政机构等的有关公共信息和国内外发生的重大事件。

国家和传播媒介应为公民享有这项权利提供法律和实际业务的保障,以方便信息向受众流动。

参与权:受众享有参与和借助传媒来表达意见、传递信息、展示作品等等权利。

传播机构应公平对待并依法保护受众享有和使用媒介及服务的权利。

讨论权:受众享有通过媒介对社会问题发表意见的权利。

及时、有效地交流意见,是公民参政议政的基本条件,是受众享有社会民主权利的体现,同时自由交流讨论的权利,还可以保证集体行为的一致性,并影响到权威人士和决策机构的决定,对于社会稳定、提高社会政治生活质量具有重要意义。

隐私权:受众享有对个人和公众利益无关的私生活进行保密、不受新闻媒介打扰和干涉的权利。

由于传播媒介的失实报道、不公正报道或评论而使公民名誉、利益受到损害的事件时有发生。

目前,我国已经初步形成了对权利较为完整的成文法保护体系,受众已经有了保护自己免受新闻侵害的法律保障,有了要求损害自己权利的传播机构播发对等等更正、答辩或要求赔偿的权利。

监督权:受众享有对大众传播媒介的运作和传播者的传播行为进行监察和督促的权利。

通常,受众可以根据法律条文、道德规范、行为准则等标准,以写信、打电话、停止订阅、舆论声张灯形式对新闻媒介和新闻传播者进行监督,促使其寻求适合国情、民情的途径,按照受众能够接受的方式行事。

传播学复习资料答案

1.传播的定义:所谓传播,即社会信息的传递或社会信息系统的运行。

传播的特点:(1)社会传播是一种信息共享活动。

(2)社会传播是在一定社会关系中进行、又是一定社会关系的体现。

(3)从传播的社会关系性而言,它又是一种双向的社会互动行为。

(4)传播成立的重要前提之一,是传受双方必要的共通的意义空间。

(5)传播是一种行为,是一种过程,也是一种系统。

2.口语传播特点:口语传播是人类最常用和最灵活的传播手段,受到时间和空间的限制,只适合于较小规模的近距离社会群体的信息传播。

文字传播特点:(1)克服了声音的转瞬即逝,能够把信息长久的保留下来;(2)能使信息传递到远方,打破声音语言的距离限制,扩展人类交流和社会活动空间;(3)使人类传承不再依赖容易变形的神话或传说,而有了确切的资料和文献依据。

印刷传播特点:人们可以复制文字信息,有了对信息进行批量生产的观念,印刷机的出现,标志现代报刊诞生。

印刷媒介在社会变革和社会生活中越来越重要:书籍—使人类知识文化得以传承;报刊—消除了沟通的障碍,使信息在更大范围内传播。

3.传播过程的构成要素:(1)传播者;又称信源,在社会传播中可以是个人,也可以是群体或组织。

(2)受传者;又称信宿,即讯息的接收者和反应者,它并不是完全被动的。

(3)讯息;即传播的内容,由一组相互关联的有意义的符号组成,能表达完整的讯息,是传受双方互动的介质。

传播过程的直线模式:(1)单向传播模式拉斯韦尔最早提出了五W模式:谁(who)—说什么(says what)—通过什么渠道(in what channel)—对谁(to whom)—取得什么效果(with what effects)简化为图像模式:传者→讯息→媒介→受众→效果贡献:第一次明确界定了传播学的研究领域,即控制研究(传者研究)、内容分析、媒介分析、受众分析、效果分析。

不足:是一个单向的直线模式,忽略了反馈,没有揭示出人类社会传播的双向互动性质。

金洋咏跨文化适应与传播整合理论

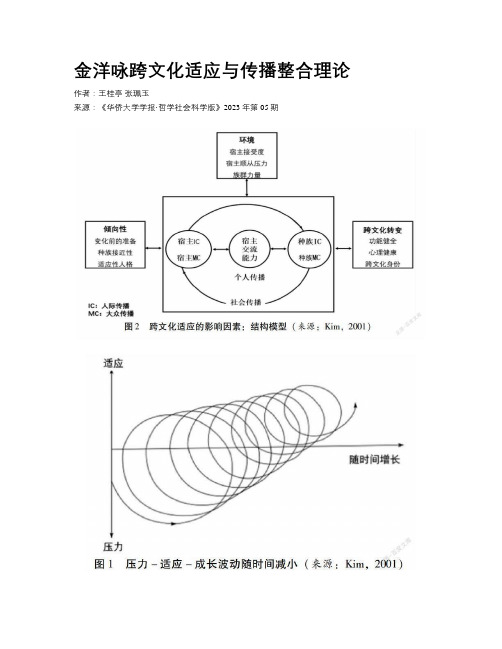

金洋咏跨文化适应与传播整合理论作者:王桂亭张珮玉来源:《华侨大学学报·哲学社会科学版》2023年第05期摘要:在全球化语境下,跨文化适应问题日益凸显。

如何缓解文化冲击和适应异质文化环境,成为跨越文化边界的“陌生人”必须面对的问题。

美籍韩裔学者金洋咏整合了不同学科跨文化适应的研究成果,以“跨文化适应”“传播”以及“陌生人”作为理论核心范畴,从纵横两个维度构建了跨文化适应过程模型和结构模型,呈现大众传播时代陌生人如何通过传播实现文化适应的过程,建构了跨文化适应与传播整合理论,为游走在不同文化环境的个体提供了一幅文化适应“图景”。

但该理论规避了陌生人跨文化适应过程中复杂的社会矛盾,并存在同化主义倾向,同时对新媒体与跨文化适应关联语焉不详,尚待进一步完善。

关键词:金洋咏;跨文化适应;陌生人;传播整合理论作者简介:王桂亭,华侨大学新闻与传播学院副教授,文学博士,主要研究方向:艺术传播、两岸传播等(E-mail:***************;福建厦门 361021)。

张珮玉,华南农业大学珠江学院设计学院助教,主要研究方向:新闻传播。

中图分类号:G206文献标识码:A文章编号:1006-1398(2023)05-0138-10托马斯·弗里德曼曾断言世界正在变平,齐格蒙特·鲍曼则认为当代社会正在变成所谓“流动的时代”。

在全球化语境下国际交往日益密切,人口流动不断加速。

国际人口迁徙日益频繁,国家内部不同族群的人口流动与日俱增,不同群体在交往过程中的文化适应问题日益凸显。

文化适应研究起源于人类学,发展于社会学、心理学,并在传播学领域得以持续讨论。

作为“集大成者”,美籍韩裔学者金洋咏的跨文化适应与传播整合理论尤为值得关注。

金洋咏现为美国俄克拉何马大学诺曼分校传播系教授,国际传播协会院士和“最高学者终身成就奖”获得者,已经出版了《跨文化适应理论》《与陌生人交流》等12部跨文化著作,发表论文100余篇。

媒体与国际关系课程名词解释1媒介权力是媒介通过对信息的占有、选择

媒体与国际关系课程名词解释1 媒介权力是媒介通过对信息的占有、选择、解译,实现对大众的引导和劝服,影响公众议程,乃至政治决策的能力。

“事件”因媒介得以发生意味着媒介制约人们所见所闻;媒介兼具旁观者和参与者双重身份,表明它能参与并影响事件如何发生;媒介为界定问题提供解释框架并决定公共议程,由此塑造公众意见,并实现对社会舆论的引导。

它的来源包括特性赋予、公众赋予、强权化身、政治发展过程的自身结果。

在现代社会媒介权力的重要性越来越突出,对日常生活、政治影响力也在增大。

2 党性原则【定义】党性原则是一定政党的政治主张、思想意识和组织原则在新闻活动中的体现;新闻报道要按党的路线方针,宣传党的思想政策;在人事方面党要对媒体进行领导【基本要求】新闻工作①思想上,要以马克思主义作为新闻工作的指针,宣传党的理论基础和思想体系;②政治上,要宣传党的纲领路线、方针政策,使之成为亿万群众的自觉行动;③组织上,要接受党的领导,遵守党的组织原则和新闻宣传工作的纪律;④原则问题上,旗帜鲜明地宣传党中央的思想和主张,对那些一时难以全面准确地理解党的纲领、路线、方针、政策的群众,要通过耐心细致的解释、说理进行疏导和教育。

3媒体调控指的是国家政府政党社会团体和行业组织等,利用法律政策物质政策等手段对媒体进行硬性和软性的管理和约束。

制约媒体的手段主要包括法律手段、行政手段、非官方干预(自我检查、非政府组织利益和团体)、媒体与公共关系等4 文化帝国主义“文化帝国主义”西方为了重塑非西方的价值、行为、制度和认同,满足自身利益,而对大众文化生活进行的有系统的渗透和支配。

(帕特罗斯Petras)语言地图教育制度政治制度主流价值观等等5媒介帝国主义“媒介帝国主义”一国媒介的所有权、结构、发行和传播内容守制于他国媒介利益的强大压力,而未有相当比例的强大影响力。

(鲍依巴瑞Boyd-Barret)假定一个国家不能自己控制本国传播和媒介的主权、结构、分配和内容,而得处处掣肘于别的国家,对方又无互惠的诚意,这便是被媒介帝国主义控制和支配,对方则是媒介帝国主义。

文化类节目《儿行千里》价值探析

方面,而且通过信息传递和行为方式带给人们直接或 间接的影响。美国学者乔治·格伯纳在“培养理论” 中提到两种观点,一是电视画面内容与社会现实之间 的关系,二是节目内容对人们认识社会现实的影响。 “地位赋予”功能是大众传播在潜移默化中发挥的效 果,即媒体广泛传播的行为或内容通常成为人们模仿 的范本,当认知与传播内容一致时,人们便会效仿认 同的事物。因此,电视媒体传播的内容必须具有正确 的价值导向,对公众负责,能够树立良好的社会风气 和推动社会发展。

一、《儿行千里》节目的传播价值 (一)情感传播价值 弗洛伊德提出的“爱心传播理论”认为,“爱心传 播对人类的生存和繁衍都有着极大的联系,会对传者 以及受者的身心健康产生积极的影响”。可见,贴合 民情民意的情感传播是文化类节目《儿行千里》的根 基,比如,主持人何炅在节目开场时说到,“在我们每 个人离家的行囊里面,都有父母给我们的教养,给我 们的智慧,以及每个家庭独有的家风”;节目嘉宾何江 谈及父母对他的教育时认为,“长者先幼者后”让我们 体会到亲情的温暖;节目嘉宾“治沙人”张立强一家用 数年时间实现了沙漠化土地向绿植覆盖率 80%的转 变,仿佛现实版的“愚公移山”。 总之,“家国情怀”根植于每一个中国人的血脉之 中,家风故事体现出强有力的国风,一字一句表达出 每个人对社会和国家的感情;文化类节目《儿行千里》 的价值就体现 在 弘 扬 文 化 和 传 递 情 怀,传 播 “以 小 见 大”的爱国思想和中华民族的优良传统,展现老百姓 的家国情怀。 (二)社会公益价值 大众传媒的 社 会 效 果 表 现 在 报 刊、广 播、电 视 三 个方面,社会影响力不仅包括事物认知和价值取向等

第 34卷 第 10期 Vol.34 No.10

兰州教育学院学报 JOURNALOFLANZHOUINSTITUTEOFEDUCATION

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

中国的现代性、大众传媒与公共性的重构(下)《传播与社会学刊》第12期“学术对谈”作者:吕新雨赵月枝单位:复旦大学、西门菲莎大学来源:《传播与社会学刊》关键词:中国现代性大众传媒公共性┊阅读:1939次┊(接上)传播政治经济学在中国的使命赵:在当前中国传播学界中,市场自由主义成为主流的话语,传媒经济学成为热点,定量方法受到推崇。

这一现象背后有着怎样的知识——权力结构?你觉得传播政治经济学面临着什么样的挑战,怎么样才能使传播政治经济学重新得到重视?吕:今天中国的新闻传播学有强烈的焦虑。

从事新闻传播实践的人认为新闻无学,做新闻理论的人也觉得没有前途。

党报理论已经过时了,西方的客观性理论、自由主义报刊理论甚至“公共领域”理论,也介绍得差不多了,专业主义也被讨论了一阵,再往下怎么走不知道了,看今天新闻理论方面的论文,翻来覆去就是这么一些词。

今天的新闻教育不教学生如何分析社会和确立自我,由文人办报传统而延伸的人文素质训练和社会理想教育也几乎荡然无存,让位于对传播学“社会科学”方法的崇拜。

而秉承美国实证主义传统的传播学,在八十年代中期通过把“新闻”客观化为“资讯”,已经完成了它的历史使命,就是为中国传媒的市场化铺平了道路。

今天传播学最大的忧虑在于如何成为被认可的“学科”,传播学像个十字路口,不够自治,不能形成自己的道统,无法划地为界,别的学科可以随意进入,而我们却进入不了别人的学科,所以这个学科本身有合法性危机。

但是,中国新闻改革的市场化推进的历史却正是由这样的新闻传播学界提供合法性支援的,回顾一下,就可以看到其互相配套的关系非常清晰。

只不过,新闻传播学界的这个取向并非由它们自己决定的,而是由这个社会主流的意识形态所确定的,那就是对新自由主义和市场原教旨主义的认同。

今天,学界热衷于从市场和技术的角度讨论新媒体、媒介融合等,但其前提恰恰是传统媒体完成了其垄断和再封建化的过程,是传统媒体在政治层面上的失败,才是网路上草根民主得以崛起的原因。

是网民的民主需求促使了技术的发展,而不是相反。

这其中,专业主义是一个特别有意思的话题,我们可以从《南方周末》的变化来看。

《南方周末》在九十年代中后期开始明确以底层关怀来竖立自己品牌。

它成功地建立起弱势群体代言、媒体良心责任与市场的“正相关”的关系,并因此成为中国新闻改革最高扬的旗帜。

他们论证说,正是由于市场化的改革,才为这些寻求正义的声音提供了可能,市场可以抵制专制,使我们走出“国家全能主义”。

但是,这背后的重要因素并不被追究,那就是正是由于激进市场化改革,才使得九十年代中后期社会分化骤然加剧,社会悲情意识崛起,底层成为社会问题爆发的焦点,使《南方周末》的成功得以可能。

但是今天,市场化导致的权力重组大势已定,“专业主义”便开始谈社会秩序,谈社会规则和政治规则的重建。

他们开始自我背叛这种“底层”关怀,他们说这是新闻民粹主义,是迎合弱势群体对社会问题的不满,现在该从这种“社会对峙”中走出来。

所以,要转变成“专业主义”。

他们认为当时的报导都不够客观,太情绪化,太主观主义,现在要写“中性”的符合专业主义的新闻,在这个意义上,新闻不过是一种行当。

[5]今天,的确可以看到中国主流媒体变得很“中性”,更多关注精英的问题,关注资本运作的问题,关注权力的博弈,但是这些资本、权力和博弈,对于中国社会的民主化进程究竟意味着什么,尤其对于社会底层意味着什么?这些问题却逐渐退场,他们即便关注底层问题也愿意更多是用“中性”的眼光。

目前中国最主流的报纸都变成了金融类的报纸,上面充满了各种各样的专业术语。

专业主义本来被认为是对付“专政主义”最有力的工具,但是,在实际的运用中,它成为媒体以市场的方式确立霸权的合法性力量。

我绝不是否认专业主义在具体的新闻生产中的意义,它可以帮助记者在面对复杂的现实问题时,避免个人偏见的过度介入,更多地呈现和揭示现实本身的复杂性和深刻性。

但是,当专业主义开始宣称与理想、激情和民粹主义脱钩的时候,我就无法不怀疑这种“专业主义”在中国的使命了。

今天,资本主义全球化市场的发展,并没有带领我们走出“全能国家主义”,而是更深地陷入对国家角色在世界市场中的依赖,中国是这样,美国也是这样。

专业主义的问题与传播学进入中国的命运很相似。

八十年代,美国主流实证主义传播学迅速接管了新闻学在中国的政治地位,并建立起学术霸权,一时间,新闻被“资讯”所取代,资讯满天飞,恰恰是因为那个时代需要用“去政治化”的资讯概念来抵抗新闻作为宣传的功能,这给国家主导的媒介市场化改革提供了强大的合法性,它直接体现在关于新闻改革的官方档中。

目前传播学界热衷做的事情,不过就是用媒体的钱去生产资料,用政府的钱去生产资料,再卖给他们。

在中国媒介市场化的过程中,并没有足够强大的批评声音出现,这与传播学与美国主流实证主义传播学的成功“接轨”不无关系。

我们过度沉浸在一种想象中,那就是把整个市场化改革看成是中国媒介解放或者自由的过程。

一直到今天,我们突然发现,市场化给媒体带来了这么多严重的问题,已经无法回避,我们却缺乏足够的思想资源来应对,导致整个新闻传播界在现实面前的失语。

我觉得,这与我们缺乏一个传播政治经济学的视野直接相关,这其中,尤其突出的是缺乏一个反思全球资本主义发展的批判视野,无法把中国的问题与更广泛的全球媒体正义与民主问题勾连起来。

但,这正是传播政治经济学今天进入中国的使命。

赵:我在Communication in China[6]一书中有关《南方都市报》等市场化媒体在报导不同新闻事件中对宣导性新闻和特定专业主义准则的不同运用的研究正好与你以上对专业主义的分析相辅相成。

如我与合作者在《维系民主?》[7]一书中所论,作为专业主义核心价值的新闻新客观性不但本身就是一种政治姿态,而且构建了特定的社会传播权力关系与意识形态霸权。

回到学术权力的问题上,以传播政治经济学为基础的批判研究的发展遇到什么样的障碍?吕:有两个层面,一个方面当然是学术权力的资源垄断,已经占据学术资源的人会用各种各样的方式来压制“异端邪说”;另一方面还是有一些学者发自内心地相信资本主义市场和新自由主义的东西是对的,是普世价值,这使得他们本能地不愿把视野打开,不愿意把政治经济学的视野纳入到他们对传媒的反思之中,而只是希望在媒体自律的角度里,从媒体的内部来解决问题。

这当然只能是一厢情愿。

赵:他们之所以不愿意把视野打开,接受批判的思想,是不是蕴涵了对回到“过去”的杯弓蛇影似的担忧?吕:当然有这方面的因素。

中国的新闻学有一个特殊性,就是因为其本身被压制得比较厉害,所以它反弹的程度会比较大、时间比较长。

这就导致了一个后果,我们总是处在一个本能的条件反弹的过程中,从而丧失了思考的深度。

因为过去是那样,所以就要反其道而行之,它是正的,我们就是反的,它是反的,我们就是正的。

我充分理解这种“悲情”,但是如果不能脱离这种二元对立的思维定式,就没办法进入任何另类视野来讨论问题。

这样一来,我们看上去似乎一直为脱离“过去”而努力,但实际上是更深地陷入到被“过去”的控制中。

这样的一个二元对立的关系是亟需打破的。

可以举个例子来说。

我的一个博士生做的毕业论文是以《人民日报》为案例来讨论大众传媒与当代中国农村医疗卫生报导的转变,做得很认真,也很谨慎,查找了大量的资料和文献。

但论文在盲审的时候被一位评审人枪毙了,所有的指标上给出的评判都是不合格。

其主要理由如下,“论文首先在标题上就值得商榷,《人民日报》从创刊到现在都是中国共产党的机关报,不属于一般意义上讨论的大众传媒”,“作为乌托邦经济制度和意识形态国家机器的产物,合作医疗已随着改革开放成为历史,和那个年代所营造的制度神话‘大庆’、‘大寨’一样”,“从大众传播的资讯模式上来说,我们需要通过健康传播的推广来建构新的社会行销模式,而不是把廉价的意识型态幻觉和社会民粹主义当作社会未来的路标。

”党报不是“大众传媒”?那么整个毛泽东时代都不存在“大众传媒”,这是因为他们认为只有依托市场的才是“一般意义”上的“大众”传媒,而“市场”的专制是不被看见的。

毛泽东时代的合作医疗是乌托邦和神话?是“社会民粹主义”?那么我们今天重建的农村合作医疗的制度设想从哪里来的?是从西方的“健康传播”来的吗?其实西方的所谓“健康传播”指的只是健康知识的普及及其行为的研究。

在新闻传播学界既有的叙述里,《人民日报》已经被界定为宣传机器,它必须被当作虚伪的、不可以相信的东西,否则你就是要回到左的过去,回到文革。

这样,任何重新理解的努力都会触碰禁忌。

我终于发现,对《人民日报》的态度是改革开放后新闻传播学界建立自我认同的核心,这个认同的想象正是建立在上述二元对立的基础上的。

该评审书的结论是:“论文把西方左翼学者意在批判西方国家传媒所有制结构的传播政治经济学来分析中国执政党机关报对群众运动的宣传性报导,既缺乏符合逻辑的论证过程,又没有表现出对历史的应有尊重。

”如此“尊重”历史的观念,在新闻传播界并不是个案。

在这个意义上,传播政治经济学在中国的确是任重而道远。

在我的理解里,中国的党报系统是需要重新去理解的,这绝不是否认它们曾经存在虚夸、宣传等问题,而是需要去追究为什么党报会变得虚夸的历史条件。

其实,《人民日报》很多记者对事实的尊重与群众的联系是大大超过今天我们市场化时代的记者素质的。

我曾经建议我的学生去讨论“人民来信”,在传统党报系统里,人民来信是很重要的部分,它是政党和群众建立联系的一个管道。

这样的管道在媒介进入市场化以后萎缩了,变成了对新闻线人有偿奖励这样一种生产关系,这使得我们传统的媒体和读者的关系完全改变。

在这个意义上,我们是不是应该重新思考党报和“人民”的关系?它是怎样被转变为今天媒体和“受众”的关系的?《人民日报》的制度设计,它的上情下达的功能,是与社会主义政治制度及这个政党的自我定位联系在一起的。

当时的制度设计本身有它历史的意义,这个意义是需要重新被挖掘出来讨论的。

它的扭曲和改变,都与这个政党自身的变化联系在一起,而这样的变化又是与热战、“冷战”到资本主义全球化的过程联系在一起的。

我们今天讨论党报体系曾经出现的问题,是要探讨为什么当时制度设计的承诺没有被实现?为什么党报在特定的历史条件下会变得僵化?这种僵化的历史根源在哪里?这些都是需要分析的重大课题。

简单地否定,导致的必然是历史的虚无。

今天,中国社会公共性的重构,既需要打破单纯建立在对“市民社会”想象上的“公共领域”的迷思,也需要重新思考和总结“阶级”(资产阶级、无产阶级)、人民与公共性的关系。

中国社会的公共性并非只有等待“市民社会”来孵化。

跳出这个框架,就可以发现,在任何历史时期,都存在不同的公共性的空间和方式,这些都是需要重新理解的政治遗产。

今天的问题是,如何重申民主原则,重构社会主体,重新思考国家、政党与社会的关系,并在一个传播政治经济学的视野里构建新的公共性理念与实践?这是我们面对的历史任务。