名家笔下的鸟档

关山月笔下的梅竹麻雀辑录欣赏

关山月笔下的梅竹麻雀辑录欣赏

一点书画2021-02-19 18:03:35

梅竹麻雀

麻雀是一种可爱的小鸟,国画中如有几只麻雀作点缀,可顿时灵动起来。

今天我们就欣赏一下大师关山月的梅竹麻雀。

梅香图

清趣图

红梅报春

梅花麻雀

墨竹麻雀

好奇

关山月(1912-2003),原名关泽霈,著名国画家、教育家,岭南画派代表人物。

擅长山水、人物、花鸟,尤以写梅著称,世称“关梅”。

关山月的山水画立意高远,境界恢弘;他的梅花,枝干如铁,

繁花似火,雄浑厚重,清丽秀逸。

梅花麻雀

只留清气满乾坤

梅花麻雀

迎春图

梅迎春讯

梅竹麻雀

梅花麻雀

墨竹麻雀

梅花麻雀

雨后春笋

墨竹麻雀

梅竹麻雀

飞雀图

题识:不关饮啄春江暖,自在飞鸣夏日迟。

萧朗丨写意禽鸟百图精选欣赏

萧朗丨写意禽鸟百图精选欣赏国画讲坛昨天萧朗(1917—2010),中国杰出的美术教育家、当代著名花鸟画家;萧朗自拜著名画家王雪涛为师,同时得到齐白石、陈半丁等人教益;曾先后在北京师范大学、河北艺术师范学院、天津美术学院任教;著有《萧朗画集》《萧朗课徒画稿》《怎样画写意草虫》。

花鸟画是中华民族独有的一个画种,它所包含的题材都是取自人们喜闻乐见的物象。

禽鸟,大自然中的精灵,则不可避免的成为中国花鸟画的重要表现对象。

我国著名花鸟画家萧朗先生笔下的禽鸟,则是达到了形神兼俱、栩栩如生、情趣盎然的境地。

在这里,将萧朗先生的近百件花鸟画作品,经过剪裁,汇集成一百幅禽鸟特写呈献给大家。

1-麻雀2-麻雀3-麻雀4-麻雀5-麻雀6-麻雀7-白头翁8-白头翁9-翠鸟10-翠鸟11-翠鸟12-翠鸟13-翠鸟14-翠鸟15-翠鸟16-燕子18-红练鸟19-红练鸟20-红练鸟21-红练鸟22-鹡鸰23-鹡鸰24-鹡鸰25-石榴小鸟26-小鸟鸣秋27-枝头小鸟28-枝头小鸟29-枝头小鸟30-枝头小鸟31-枝头小鸟32-枝头小鸟33-枝头小鸟34-枝头小鸟35-枝头小鸟36-枝头小鸟37-枝头小鸟38-竹子小鸟39-竹子小鸟40-竹子小鸟41-石头小鸟42-石头小鸟43-比翼双飞44-八哥45-八哥46-八哥48-八哥49-八哥50-八哥51-八哥52-八哥53-八哥54-八哥55-喜鹊56-喜鹊57-喜鹊58-喜鹊59-红嘴蓝鹊60-红嘴蓝鹊61-黄鹂62-鸽63-鸽64-鸽65-鹌鹑66-鹌鹑67-画眉68-太平鸟69-啄木鸟70-戴胜71-斑鸠72-斑鸠73-鹦鹉74-鹦鹉75-鹦鹉76-鹦鹉78-鹰79-鹰80-鹰81-鹰82-鹰83-鹰84-鹰85-鹰86-鸭87-鸭88-鸭89-鸭90-鸭91-鸭92-鸳鸯93-鸳鸯94-鸳鸯95-鱼鹰96-鱼鹰97-鱼鹰98-鸬鹚99-丹顶鹤100-孔雀(来源:玺朗艺术)。

名家画麻雀,栩栩如生,”雀“实精彩!

名家画⿇雀,栩栩如⽣,”雀“实精彩!⿇雀⼜名⽡雀,是最为常见的⼩型鸟,结群在楼宇、村社、⽥野间觅⾷嬉戏。

⾊朴素,⼜有斑纹,可谓⽂质皆备,故展张于图绘,效果极佳。

今天就分享六位现当代名家笔下的⿇雀。

齐⽩⽯齐⽩⽯枇杷⿇雀⽩⽯⽼⼈曾说:“余⼆⼗岁后喜画⼈物,将三⼗喜画美⼈,三⼗后喜画⼭⽔,四⼗后喜画花鸟⾍鱼。

”据统计齐⽩⽯能画各种各样的禽鸟,仅常见所见就有:鸬鹚、鸡、雏鸡、⼋哥、⿇雀、鹌鹑、翠鸟、⽩头翁、芦雁、野鸭、绶带、画眉、孔雀、鹰、雁等。

齐⽩⽯说:“⼆⼗岁后,弃斧⽄,学画像,为万⾍写照,为百鸟传神。

只有鳞⾍中之龙,未曾见过,不能⼤胆敢为也。

”⽩⽯⽼⼈五⼗六(1919)岁定居北京,衰年变法,创红花墨叶新画法,使其绘画风格逐渐形成,且⽇臻成熟,最后达到炉⽕纯青的地步。

并在“似与不似之间”找到不⼆法门,尊重⾃然更超越了⾃然,求“真”的同时,将艺术提升到新的境界。

齐⽩⽯枇杷⿇雀(句部)齐⽩⽯画⿇雀,常以诗与画、题与画结合的⽅式进⾏寄寓——或借以表现某种难忘的⽣活情景,或隐喻某种⼈⽣体悟,或抒情,或讽喻,给观者以联想品味的空间。

但是在更多的情况下,齐⽩⽯的禽鸟还是咏唱⾃然⽣命,寓意吉祥,或者与⾃⼰的农村⽣活记忆相关的。

黄胄黄胄⿇雀黄胄是⼀位杰出的⼈物画⼤家和画驴⼤家,但黄胄曾说:“中国传统笔墨技法在历代的花鸟画作品中体现最为充分,要想认真学习传统笔墨,必须学习花鸟画”。

黄胄还曾在⼀幅作品中题道:“宋⼈画⿇雀传世者很少,如崔⽩、吴琚等作,元明清⼋百年,竟⽆超越者。

清末任伯年之⽡雀为之振兴,笔墨情趣皆有前⼈未到处。

” 从这⾥我们可以了解到,黄胄对中国传统花鸟画为什么那么重视。

黄胄⿇雀(局部)黄胄先⽣画花鸟的另⼀个原因是,想以⾃然界的真善美来医治那些⼼灵受过伤害的⼈,给他们更多对⽣活的美好记忆和畅想,让更多的⼈们感受到⽣活的美好,乐观、积极地享受⽣活。

关⼭⽉关⼭⽉冬柳⿇雀图国画⼤师关⼭⽉先⽣是当代岭南画派的代表⼈物之⼀;在半个多世纪的艺术⽣涯中,关⼭⽉先⽣禀承岭南画派创始⼈⾼剑⽗所倡导的“笔墨当随时代”和“折衷中西,融汇古今”的艺术主张,并始终不渝地贯穿于他的创作实践,⽣活实践和教育实践之中。

江寒汀笔下的飞鸟30幅,不愧当代海派花鸟画第一人

江寒汀笔下的飞鸟30幅,不愧当代海派花鸟画第一人

江寒汀(1903—1963),当代海派花鸟画第一人,名列“海上花鸟四大名旦”之首。

江寒汀擅长描绘各种禽鸟,精于双钩填彩和没骨写生,以老到的笔墨和温雅清丽的色彩自成一格,妙趣迭出的画风更是别开生面,他笔下的百鸟往往形神毕肖、栩栩如生,让人百看不厌。

画家东山魁夷曾说:“风景是人心中所愿。

”

心相影响着,甚至决定了物相。

心若乱,温暖即使就在身边,也常忽略。

若有“大水围住莲花,并没有打湿它的花瓣”一样的超然,安安静静,静到可以倾听风声,内心的空间也许会比宇宙更辽阔。

人世间,最痛苦的,是时光逝去,最珍贵的,是时光逝去,我们感情依旧。

关于鸟的名家散文

关于鸟的名家散文鸟儿,是大自然赋予我们的美丽礼物。

它们以其独特的外貌和优美的歌声,一直以来都吸引着无数文人墨客的赞美和描写。

让我们一起走进名家的散文中,感受那些关于鸟的动人篇章。

1. 鲁迅《鸟语》鲁迅先生在《鸟语》一文中,以独特的视角表达了他对鸟儿的喜爱与尊重。

他写道:“鸟儿是大自然的福音,它们的歌声是那样的美妙动听,让人心生敬意。

它们用鸣唱表达着对自由的追求,让我们感受到了生命的力量和希望。

”鲁迅先生通过对鸟儿的描写,表达了对生命的敬畏和对自由的向往。

2. 郁达夫《鸟的诞生》郁达夫先生在《鸟的诞生》一文中,以细腻的笔触描绘了鸟儿的孕育与诞生过程。

他写道:“鸟儿孵化于蛋中,用自己的温暖孵化出新的生命。

当小鸟破壳而出,展翅高飞时,它们的洁白羽毛和清脆鸣唱,给人一种纯净和欢乐的感觉。

”郁达夫先生通过对鸟儿孕育和诞生的描写,让人们感受到了生命的奇迹和宝贵。

3. 钱钟书《鸟》钱钟书先生在《鸟》一文中,以细腻的笔触写出了鸟儿的优雅与飞行的美妙。

他写道:“鸟儿展翅飞翔,它们的身姿优雅而自由。

它们在蓝天白云之间翱翔,给人一种轻盈和愉悦的感觉。

”钱钟书先生通过对鸟儿飞行的描写,表达了对自由和美的追求。

4. 朱自清《鸟儿的名字》朱自清先生在《鸟儿的名字》一文中,以温情的笔触描绘了鸟儿的名字与人们的情感联系。

他写道:“鸟儿有着各种各样的名字,每个名字都有着特殊的含义。

人们给予鸟儿的名字,是对它们美丽与灵动的赞美,也是对自然和生命的敬畏。

”朱自清先生通过对鸟儿名字的描写,表达了对自然和生命的敬畏与赞美。

5. 韩愈《老鹰》韩愈先生在《老鹰》一文中,以豪迈的笔触描绘了老鹰的形象和气质。

他写道:“老鹰高飞于天空,它们的目光犀利而坚毅。

它们在狭小的空间中展翅翱翔,给人一种勇敢和自信的感觉。

”韩愈先生通过对老鹰的描写,表达了对自由和坚毅的赞美。

以上是关于鸟的名家散文的一些片段,这些名家们以不同的视角和笔触,赋予了鸟儿独特的美感和内涵。

名家笔下的动物片段

名家笔下的动物片段1. 哎呀,老舍笔下的猫那可是一绝!你看他写的“它要是高兴,能比谁都温柔可亲:用身子蹭你的腿,把脖儿伸出来让你给它抓痒,或是在你写东西的时候,跳上桌来,在稿纸上踩印几朵小梅花”,多生动啊!就像小孩子在撒娇一样,多可爱呀!2. 嘿,你知道吗?丰子恺写的白鹅好有趣啊!“鹅的步态,更是傲慢了。

大体上与鸭相似,但鸭的步调急速,有局促不安之相;鹅的步调从容,大模大样的,颇像京剧里的净角出场”,这把鹅走路的样子写得太形象了,不就像个骄傲的将军么!3. 哇塞,沈石溪写的狼王那叫一个霸气!“它嗷地发出一声嗥叫,这叫声与它以往的嗥叫大不一样,没有柔顺的颤音,没有甜蜜的媚态,也没有绝望的叹息,音调低沉而厚重,透露出一种不可抗拒的威严”,就好像一个威严的国王在发布命令,厉害不厉害?4. 天啊,法布尔写的蟋蟀简直神了!“当田野里青蓝色的薰衣草如同散发青烟的香炉,在迎风摇曳时,蟋蟀们便开始鸣唱了,那声音犹如轻快的小提琴”,把蟋蟀的叫声比作小提琴声,多妙啊!难道你不想听听这小提琴声吗?5. 咦,屠格涅夫笔下的麻雀好勇敢啊!“突然,一只老麻雀从一棵树上飞下来,像一块石头似的落在猎狗面前。

它扎煞起全身的羽毛,绝望地尖叫着”,这简直就是母爱的伟大写照嘛,像不像你妈妈保护你的时候?6. 哎呀呀,杰克·伦敦写的狼好凶猛!“它那对绿幽幽的眼睛,在黑暗中闪闪发光,那獠牙在月光下泛着寒光”,感觉就像要扑过来咬你一样,吓人不?7. 哟呵,西顿写的狼王洛波多厉害呀!“它是狼群无可争议的首领,它的智慧和勇气让其他动物都敬畏三分”,这简直就是动物中的传奇呀,你不佩服吗?8. 嘿呀,椋鸠十写的熊多憨厚啊!“那熊扭动着庞大的身子,慢悠悠地走着,还时不时停下来嗅嗅周围”,就跟个大笨熊一样可爱呢!我觉得这些名家真的太厉害了,能把动物写得这么活灵活现,让我们好像真的看到了这些动物一样。

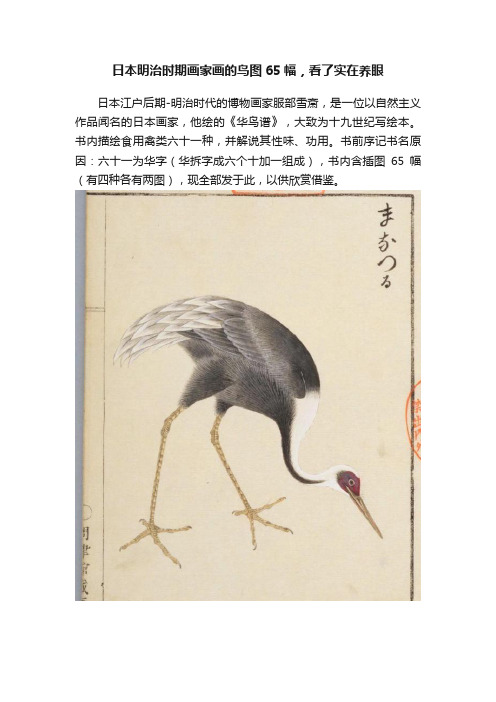

日本明治时期画家画的鸟图65幅,看了实在养眼

日本明治时期画家画的鸟图65幅,看了实在养眼

日本江户后期-明治时代的博物画家服部雪斎,是一位以自然主义作品闻名的日本画家,他绘的《华鸟谱》,大致为十九世纪写绘本。书内描绘食用禽类六十一种,并解说其性味、功用。书前序记书名原因:六十一为华字(华拆字成六个十加一组成),书内含插图65幅(有四种各有两图),现全部发于此,以供欣赏借鉴。

台北故宫藏历代名家画禽鸟赏析

台北故宫藏历代名家画禽鸟赏析古代画家习惯将禽鸟称为“翎毛”,台北故宫博物院典藏有超过两千件以上,以翎毛为描绘对象的古画,形式多样。

历代著名画家,如黄筌、崔白、崔悫、李安忠、马麟、吴炳等,均善画翎毛,并有形神兼备的杰作传世,为禽鸟百态留下了最佳的剪影。

01五代黄筌《苹婆山鸟》纨扇形的画面中,一只粉红鹦嘴跃上枝头,活泼轻盈的身形,衬托着熟透了的苹婆果,营造出无比圆满的意象。

叶片的转折,描绘得极为细腻生动,以赭墨点染的枯蚀小洞,感觉尤其写实逼真。

本幅收在《艺苑藏真》册。

右方籤题,注明作者是北宋初年的黄筌(约903-965),不过依据画风研判,作品时代应该更近于南宋的院体画。

画面构图与北京故宫藏南宋林椿(1174 -1189)的方幅《果熟来禽》酷似,反映出宋代画院经常会出现“一稿多本”的现象。

02宋惠崇《秋浦双鸳》惠崇(约965-1017)是北宋画僧。

擅长画精巧、富有诗情的小景画,尤其长于描写秋天的景色。

本幅选自《历朝画幅集册》,描绘一对小水鸭(原题误为鸳鸯)驻足在河岸边歇息。

画家透过枯萎的荷叶与芦苇,点出初秋的时节,淡雅的设色,更为画面平添萧瑟宁静的气息。

小水鸭的羽毛以细笔点簇,将蓬松感表露无遗。

而墨笔勾勒的芦苇,则和用没骨法表现的荷叶,互成劲拔与秀润的对比。

虽然无法肯定是惠崇真迹,仍不失为一件耐人寻味的宋代小品杰作。

03宋徐崇嗣《枇杷绶带》本幅收在《艺苑藏真》册,画上无款印,题籤订作徐崇嗣(10世纪)。

崇嗣为徐熙(9-10世纪)孙,金陵(南京)人。

《图画见闻志》谓其擅作没骨花,直接以彩色晕染,取代墨线钩廓。

在纨扇形的画面上,一只头呈蓝黑色、身躯雪白的绶带,停歇于结满枇杷果实的枝梢,转头回望,与作抛物线下垂的尾羽,形成了绝妙的S形曲线。

枇杷果、枝叶与鸟羽,采用勾勒填彩的画法,虽极工致写实,但与没骨法无关,据此研判,画者应另有其人。

04宋崔白《枇杷孔雀》崔白(活动于11世纪)字子西,豪梁(今安徽凤阳)人,宋仁宗时(1022-1063)选入画院担任艺学。

近现代几位大师笔下的红叶小鸟,目不暇接,各有千秋

近现代几位大师笔下的红叶小鸟,目不暇接,各有千秋1、俞致贞的红叶小鸟俞致贞红叶小鸟俞致贞(1915—1995),女,我国20世纪涌现出来的一代工笔花鸟画大家、著名美术教育家,她先后从师国画大师于非闇和张大千,擅长工笔花鸟、草虫、蔬果。

俞致贞笔下的作品别具一格,给人以清新典雅、纯净秀美、生机盎然的视觉享受,开创了一代工笔花鸟画的艺术新风。

俞致贞红叶小鸟俞致贞红叶小鸟俞致贞红叶小鸟俞致贞红叶小鸟俞致贞红叶小鸟俞致贞红叶小鸟2、田世光的红叶小鸟田世光红叶小鸟田世光(1916—1999),号公炜,中央美院教授,现当代工笔重彩花鸟画大师,师承张大千、赵梦朱、吴镜汀、齐白石等诸先生。

田世光继承了宋元派双勾重彩工笔花鸟画的优良传统技法,并赋予现代审美意识和情趣,画出了花鸟画的新时空和新境界。

田世光红叶青竹小鸟田世光红叶青竹小鸟田世光红叶小鸟田世光红叶小鸟田世光红叶小鸟田世光红叶小鸟田世光红叶小鸟田世光红叶青竹小鸟田世光红叶青竹小鸟田世光红叶青竹小鸟田世光红叶青竹小鸟田世光红叶青竹小鸟田世光红叶小鸟田世光红叶青竹小鸟田世光红叶青竹小鸟田世光红叶小鸟田世光红叶青竹小鸟田世光红叶青竹小鸟田世光红叶青竹小鸟田世光红叶青竹小鸟田世光红叶青竹小鸟3、谢稚柳的红叶小鸟谢稚柳红叶小鸟谢稚柳(1910-1997),近现代绘画史上成就卓著的艺术与学术大师,擅山水、花鸟、人物、走兽及书画的鉴别,与张大千有"北张南谢"之说。

谢稚柳作品设色明雅,用笔隽秀,曲尽其妙,很是赏心悦目。

谢稚柳红叶小鸟谢稚柳红叶小鸟谢稚柳红叶小鸟谢稚柳红叶小鸟谢稚柳红叶小鸟谢稚柳红叶小鸟谢稚柳红叶小鸟谢稚柳红叶青竹小鸟谢稚柳红叶小鸟4、于非闇的红叶小鸟于非闇红叶小鸟于非闇(1889-1959),20世纪北方“京派”工笔花鸟画的杰出代表,在于非闇的绘画作品中,宋人高古的气韵、精到的笔法与色彩的艳丽相融相合,让人感到的是“艳”带来的美丽,艳带来的蓬勃的生气,而不是俗气,这正是绘画大师于非闇的高明之处。

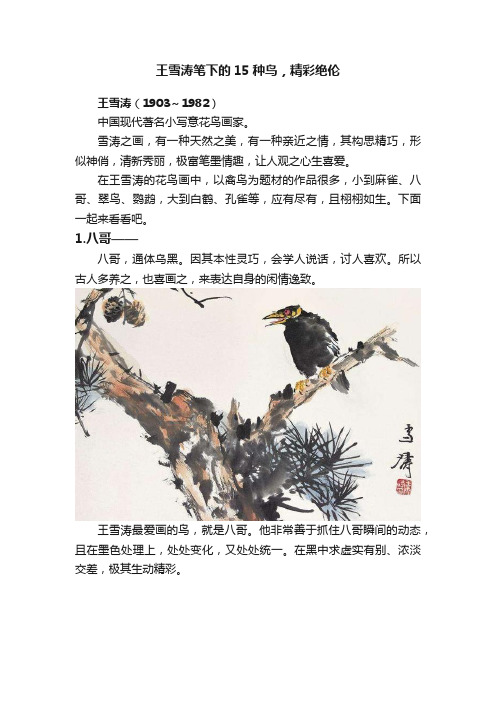

王雪涛笔下的15种鸟,精彩绝伦

王雪涛笔下的15种鸟,精彩绝伦王雪涛(1903~1982)中国现代著名小写意花鸟画家。

雪涛之画,有一种天然之美,有一种亲近之情,其构思精巧,形似神俏,清新秀丽,极富笔墨情趣,让人观之心生喜爱。

在王雪涛的花鸟画中,以禽鸟为题材的作品很多,小到麻雀、八哥、翠鸟、鹦鹉,大到白鹤、孔雀等,应有尽有,且栩栩如生。

下面一起来看看吧。

1.八哥——八哥,通体乌黑。

因其本性灵巧,会学人说话,讨人喜欢。

所以古人多养之,也喜画之,来表达自身的闲情逸致。

王雪涛最爱画的鸟,就是八哥。

他非常善于抓住八哥瞬间的动态,且在墨色处理上,处处变化,又处处统一。

在黑中求虚实有别、浓淡交差,极其生动精彩。

2.喜鹊——喜鹊,是一种吉祥鸟,报喜鸟。

人们一听到喜鹊的叫声,心情就特别舒畅愉悦,感觉有好事要发生。

所以,这么一种幸福感爆棚的鸟,善于描绘大自然的王雪涛怎会错过。

王雪涛画喜鹊,也是非常灵动生气、鲜活多姿。

另外常配以梅花,作喜鹊登梅,有喜上眉梢之意。

3.鹦鹉——鹦鹉是羽毛颜色最多的鸟,五颜六色、鲜艳夺目,看起来非常漂亮。

而且通达人性,善于“人云亦云”,十分逗人喜爱。

王雪涛笔下的鹦鹉,色彩艳而不俗、华丽多姿。

立于枝头之上,分外醒目,加上配景中精熟的花叶点染,颇具韵致情趣。

而在雪涛画中出现最多的是蓝黄金刚鹦鹉,它是色彩最漂亮、体型最大的鹦鹉之一。

王雪涛用墨掺淡红写嘴,淡蓝染背羽,胸部用藤黄涂出。

色彩明丽,给人以纯粹的美感体验4.翠鸟——翠鸟,常独栖在靠近水边的树枝或岩石上,以鱼为食,是个捕鱼高手,因而又有鱼虎、鱼狗之称。

小小时翠鸟在阳光下,羽毛会发出翠绿色的光芒,尤为亮眼。

这也让它成为国画中的常客。

王雪涛的翠鸟通常作为荷花的点缀,不仅活跃了画面气氛,还使景物更加富有情趣,清新灵妙。

7.麻雀——麻雀,是我们生活中最为常见的小鸟,色朴素,又有斑纹,可谓文质皆备。

喜欢结群在楼宇、村社、田野间觅食嬉戏。

王雪涛笔下的麻雀,刻画得比较细致入微,鲜活生动,情趣盎然。

八大山人笔下的禽鸟鱼石

八大山人笔下的禽鸟鱼石

八大山人花鸟承袭陈淳、徐渭写意花鸟画的传统,发展为阔笔大写意画法,其特点是通过象征寓意的手法,并对所画的花鸟、鱼虫进行夸张,以其奇特的形象和简练的造型,使画中形象突出,主题鲜明,甚至将鸟、鱼的眼睛画成“白眼向人”,以此来表现自己孤傲不群、愤世嫉俗的性格,从而创造了一种前所未有的花鸟造型。

他的山水画初师董其昌,后又上窥黄公望、倪瓒,多作水墨山水,笔墨质朴雄健,意境荒凉寂寥。

亦长于书法,擅行、草书,宗法王羲之、王献之、颜真卿、董其昌等,以秃笔作书,风格流畅秀健。

鱼

枯槎鱼鸟图轴

鹤鹿凫雁图180.5×44.5cm 纸本设色中国美术馆藏

花鸟画册之二六月-鹌鹑上海博物馆藏

松石牡丹图旅顺博物馆藏

鹅

鸟石图

水禽

花鸟图

竹、岩石和鸳鸯

芭蕉竹石图故宫博物院

柳条八哥图

枯木寒鸦图故宫博物院藏

芦雁图轴故宫博物院藏

枯木来禽图

双雏图明尼亚波利斯艺术馆

杨柳浴禽图

野塘双雁图

荷石水禽图旅顺博物馆藏

松鹿图91×31 cm。

名家笔下的鸟档

名家笔下的鸟档名家笔下的鸟《中国教育报》2016年06月03日星期五第04版:文化周末四月三日,鹊巢完工了。

以后就看见身躯较小的母鹊经常卧在巢内。

据阿姨说,鸡孵蛋要三个月,喜鹊比鸡小,也许不用三个月之久。

父鹊每日进巢让母鹊出来舒散一下,平时在巢外守望,想必也为母鹊觅食。

它们两个整天守着它们这巢。

巢里肯定有蛋了。

这时已是四月十九日了。

下雨天,母鹊羽毛湿了,显得很瘦。

我发现后面五号楼的屋檐下有四五只喜鹊避雨。

从一号到五号楼的建筑和六号楼以上的楼结构不同,有可供喜鹊避雨的地方,只是很窄。

喜鹊尾巴长,只能横着身子。

避雨的,大概都是邻近的父鹊,母鹊大概都在巢内。

——选自杨绛《记比邻双鹊》风猛烈地摇撼着路旁的梧桐树。

我顺着林荫路望去,看见一只小麻雀呆呆地站在地上,无可奈何地拍打着小翅膀。

它嘴角嫩黄,头上长着绒毛,分明是刚出生不久,从巢里掉下来的。

猎狗慢慢地走近小麻雀,嗅了嗅,张开大嘴,露出锋利的牙齿。

突然,一只老麻雀从一棵树上扑下来,像一块石头似的落在猎狗面前。

它扎煞起全身的羽毛,绝望地尖叫着。

——选自屠格涅夫《麻雀》雨后,院里来了个麻雀,刚长全了羽毛。

它在院里跳,有时飞一下,不过是由地上飞到花盆沿上,或由花盆上飞下来。

看它这么飞了两三次,我看出来:它并不会飞得再高一些,它的左翅的几根长翎拧在一处,有一根特别的长,似乎要脱落下来。

我试着往前凑,它跳一跳,可是又停住,看着我,小黑豆眼带出点要亲近我又不完全信任的神气。

我想到了:这是个熟鸟,也许是自幼便养在笼中的。

所以它不十分怕人。

——选自老舍《小麻雀》麻雀的教诲王妃下班路上看到一只麻雀落在路边停靠的一辆丰田车屁股上。

它身形瘦小,虽喙部已褪去鹅黄,看起来跟成年麻雀没有什么两样,但凭直觉,我还是能判断出这是一只刚刚离开母亲照应的幼鸟。

为了印证我的猜想,我有意靠过去,它果然反应迟钝,等我的手快触到它时,才惊慌地飞起来,有点跌跌撞撞的,不过2米左右,又落到另一辆白色汽车的尾部上。

历代名家画麻雀

历代名家画麻雀清郎世宁稷米麻雀宋人竹树驯雀宋崔白寒雀图宋崔白寒雀图作品描绘隆冬的黄昏,一群麻雀在古木上安栖入寐的景象。

作者在构图上把雀群分为三部分:左侧三雀,已经憩息安眠,处于静态;右侧二雀,乍来迟到,处于动态;而中间四雀,作为本幅重心,呼应上下左右,串联气脉,由动至静,使之浑然一体。

鸟雀的灵动在向背、俯仰、正侧、伸缩、飞栖、宿鸣中被表现得维妙维肖。

树干在形骨轻秀的鸟雀衬托下,显得格外浑穆恬澹,苍寒野逸。

南宋佚名《瓦雀栖枝图》南宋佚名驯禽俯啄图页宋佚名《谷丰安乐图》麻雀常宿于檐瓦之间,故一名“瓦雀”。

图中从左向右伸出海棠一枝,果实散挂枝头,树叶已染秋霜,间杂红、黄、绿色,斑斓可爱,惜叶、果有些已遭虫蚀。

海棠枝头栖息着瓦雀5只,其中4只或缩颈养神,或整理羽毛,姿势各异,神态安适,唯中间一只发现头顶树叶上落有小蜂,故昂首注目,张口欲啄,小蜂似发现险情,翘尾开牙,准备应对。

此画面静中寓动,张弛有致,深合画理。

瓦雀翎毛刻画精细,高度写实。

海棠取轻勾淡染之法,以表现秋叶缺乏水分的轻、薄质感。

瓦雀和果、叶以枝条贯穿,若网在纲,有条不紊。

细观墨笔枝条虽细,然尚以浓淡墨分出阴阳向背,富于立体感,显得刚健有力。

南宋无款雪蓧寒雏图图绘五对麻雀栖止于枯之枯棘上,右侧亲小竹一枝。

图中小乌神态各样,有的静观,有的对语,有的作欲飞状,形象生动逼真。

从画面看,小乌的形象更接近自然情态,说明作者有敏锐的观察力和写生的功力。

此图用笔精工设色优美,是南宋写生花乌画中的妙作。

宋佚名笼雀图宋佚名竹雀图明初边文进三友百禽图吴昌硕竹雀图陈师曾竹鸟寿石徐悲鸿《秋草啾雀》1938年作徐悲鸿作品徐悲鸿作品徐悲鸿作品齐白石稻穗麻雀齐白石曾说:“画麻雀头向左很易,头向右较难。

”齐白石画麻雀,先以两笔淡墨画出麻雀的体形,又以一笔赭墨勾出麻雀的头,用重墨一横折和两个墨点就画出了硬壳嘴和眼睛,在胸部又一道重墨和两笔点,勾出麻雀胸部的特征,再以六笔短线画出麻雀的爪子。

国画大师们的那些鸟儿,特色鲜明,个性十足!

国画大师们的那些鸟儿,特色鲜明,个性十足!

王雪涛的鸟儿黄胄的鸟儿李苦禅的鸟儿北派画家的鸟儿确实题材上都很传统,鸽子、鸡鸭、八哥、翠鸟,喜鹊、麻雀最为常见,南派的题材显然更加丰富。

但表现手法上北派较南派更加新颖多样,写意、工笔都能个性十足,尤其大写意与小写意的表现要比南派温文尔雅的细纹花鸟有很大区别。

王雪涛的鸟儿雪涛的小写意花鸟自成一格。

俊朗、帅气的笔风使得他笔下的鸟儿们更具了几分气质。

黄胄的鸟儿黄胄画鸟同样是为了烘托画面而为,他早年也习过八大一路的花鸟表现,加之他对于写实造型能力的把握,他笔下的鸦儿雀儿们也具了灵气。

李苦禅的鸟儿苦禅的画总是少了些什么,很多画面也都显得有些刻意。

题材的限制把他的笔墨也限制死了,这般好手艺与好修为有点可惜。

他的鸟其实还算不错,或浓妆艳抹或清淡颜色,毛茸茸的羽毛被他的水墨气托得很美,笔墨的浑厚与准确的造型也能使他画中的鸟儿们添了几分精神。

陈半丁的鸟儿金城的鸟儿马晋的鸟儿马晋的鸟基本上走的是郎世宁的路子,结合大量西画手法,具象而写实但同时又能多几分传统的味道。

历代名家画麻雀,生活在我们身边的小精灵!

历代名家画麻雀,生活在我们身边的小精灵!

宋佚名《瓦雀栖枝图》

麻雀是我们生活中常见的鸟类,身形娇小,机敏灵活,却也憨态可掬,更因为打不倒的顽强生命力,在画家们的笔下,散发出了生机勃勃的魅力,一幅花鸟画中,因为麻雀的构成,顿时“活”了起来,因此国画麻雀也相当受画家和收藏者们喜爱。

今日我们来看下,从古至今,名家笔下的麻雀是如何精彩!

宋佚名《驯禽俯啄图》

宋崔白《寒雀图》

宋佚名《雪蓧寒雏图》

宋佚名《雏雀图》

宋佚名《竹雀图》

宋佚名《桃枝栖雀图》

明朱竺《梅茶山雀图》

辽佚名《竹雀双兔图》

宋黄居寀《山鹧棘雀图》

明唐寅《椿树双雀图》

清任伯年《梅雀图》

陈师曾《竹鸟寿石》

齐白石《稻雀图》

黄胄《群雀》

关山月《冬柳麻雀图》

徐悲鸿麻雀

唐云麻雀

邹友蒸《芭蕉麻雀》

王雪涛《寒雀图》

李苦禅《晨雀图》

吴昌硕《竹雀图》

潘天寿《翠石双雀图》。

名家萧朗禽鸟百图,美醉了!

名家萧朗禽鸟百图,美醉了!花鸟画是独有的一个画种,它所包含的题材都是取自人们喜闻乐见的物象。

禽鸟,大自然中的精灵,则不可避免的成为花鸟画的重要表现对象。

著名花鸟画家萧朗先生笔下的禽鸟,则是达到了形神兼俱、栩栩如生、情趣盎然的境地。

萧朗(1917—2010年),中国杰出的美术教育家、当代著名花鸟画家;萧朗自拜著名画家王雪涛为师,同时得到齐白石、陈半丁等人教益;曾先后在北京师范大学、河北艺术师范学院、天津美术学院任教;著有《萧朗画集》、《萧朗课徒画稿》、《怎样画写意草虫》。

萧朗绘画作品欣赏1-麻雀........................................................................2-麻雀3-麻雀........................................................................4-麻雀........................................................................5-麻雀6 -麻雀........................................................................7-白头翁8-白头翁9-翠鸟10-翠鸟11-翠鸟12-翠鸟13-翠鸟14-翠鸟15-翠鸟17-绣眼18-红练鸟19-红练鸟20-红练鸟21-红练鸟22-鹡鸰23-鹡鸰24-鹡鸰25-石榴小鸟26-小鸟鸣秋27-枝头小鸟28-枝头小鸟29-枝头小鸟30-枝头小鸟31-枝头小鸟32-枝头小鸟33-枝头小鸟34-枝头小鸟35-枝头小鸟36-枝头小鸟37-枝头小鸟38-竹子小鸟39-竹子小鸟40-竹子小鸟41-石头小鸟42-石头小鸟43-比翼双飞44-八哥45-八哥47-八哥48-八哥49-八哥50-八哥51-八哥52-八哥53-八哥54- 八哥55-喜鹊56-喜鹊57-喜鹊58-喜鹊59-红嘴蓝鹊60-红嘴蓝鹊61-黄鹂62-鸽63-鸽64-鸽65-鹌鹑66-鹌鹑67-画眉68-太平鸟69-啄木鸟70-戴胜71-斑鸠72-斑鸠73-鹦鹉74-鹦鹉75-鹦鹉77-鹰78-鹰79-鹰80-鹰81-鹰82-鹰83-鹰84-鹰85-鹰86-鸭87-鸭88-鸭89-鸭90-鸭91-鸭92-鸳鸯93-鸳鸯94-鸳鸯95-鱼鹰96-鱼鹰97-鱼鹰98-鸬鹚99-丹顶鹤100-孔雀。

精美绝伦|江寒汀工笔花鸟画合辑(190幅大图)

精美绝伦|江寒汀工笔花鸟画合辑(190幅大图)青年时期的江寒汀(摄于上世纪40年代)江寒汀(1903—1963)擅长花鸟画尤以描绘各类禽鸟著称于世与唐云、张大壮、陆抑非并称“海上四大花旦”江寒汀《百鸟百卉图》之一在“四大花旦”中,江寒汀尤以禽鸟见长。

其笔下的禽鸟鲜活而灵动,这与他种花养鸟的癖好密不可分,其挚友李咏森曾言:“我去他家时,常见他不是对着笼鸟凝视入神,就是持弄着花木盆栽。

”正是这样朝夕相对的观察和呵护,使他对禽鸟的造型动作、生活习性烂熟于心,放笔自然胸有成竹。

月雅艺术图书,交易担保,放心买,大师课堂系列:江寒汀花鸟技法图解——上海书画出版社小程序大师课堂系列江寒汀花鸟技法图解陆俨少山水技法图解吴湖帆山水技法图解有少量签名本江寒汀《百鸟百卉图》之一当然,讨论江寒汀的艺术,不能忽略其师承脉络,正所谓“写生、仿古两不敢忘”。

他自小已展现出对绘画的天赋和兴趣。

然其父觉画师生活清贫,希望他以后从事教育。

故其少时并未接受师徒授课式的系统学习,但江寒汀执意走绘画之路,最终在十六岁时拜同里陶松溪先生为师,学习中国画。

陶氏名鉴,是常熟当地的花鸟画名家,擅画禽鸟,时有“陶鸡”之誉。

陶松溪的画风为典型的晚清花鸟画,出自任伯年一脉,亦兼有华喦风格。

其笔墨温润平和,但规整有余而灵气不足。

这种平淡的风格非常适合学习,不但为学生提供了标准的学习范本,而且提供给学生更广阔的发挥空间。

陶氏对江寒汀赞赏有加,除倾囊相授外,还在1920年带他来上海接触各界人士观摩历代名迹,这一经历对江寒汀之后的创作产生了重要影响。

而另一位“老师”则与中年时的变故有关。

江寒汀《百鸟百卉图》之一1931年,江寒汀的父亲去世,赡养母亲及家庭的重担便落到他的身上。

经好友张石园介绍,江寒汀与大收藏家钱镜塘结交为其作画。

在这过程中,他近距离地接触了大量的古代名家绘画,并对钱镜塘收藏的虚谷画作产生了极大的兴趣。

在临摹虚谷作品的过程中,他全面掌握了虚谷风格的神髓,以至人戏称其“江虚谷”。

齐白石《天竺鹦鹉图》-1948作鹦鹉天竺花鸟作品高清大图赏析

齐白石《天竺鹦鹉图》-1948作鹦鹉天竺花鸟作品高清大图赏

析

《天竺鹦鹉图》,1948年,齐白石,纸本设色,立轴,纵110厘米,横46.3厘米,藏处不详

《天竺鹦鹉图》款识:借山屋后多此种天竺,与北地花圃种者不

同。

戊子,八十八岁白石。

钤印:木人。

藏印:云海阁珍藏印。

“八哥解语偏饶舌,鹦鹉能言惹是非。

”白石既对这两种鸟如此评价,故本幅所题关涉全为天竺在其故乡与北方之异种,主角则未获片言提及。

只见鹦鹉高踞画面中央,立于岩石顶端,但颔首闭嘴不语,莫招是非,这也是白石居京埋首创作,不喜逢迎交际的自我写照!

齐白石写鹦鹉不如八哥、喜鹊或晚年时期鸽子之多,但这能言鸟胖呼呼带点憨直的神态,其羽毛色彩之丰富,都极适合白石写花鸟之传神自然兼设色鲜丽活泼的表现技巧。

本幅自不例外,尤以浓墨重笔写成巨石秃枝相伴,益能反衬出鹦鹉通体色彩之艳丽。

下方缀以两株饰满红果的天竺,令全画更形丰富热闹,讨人欢喜。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

似乎也是从这时起,我常在破晓前被窗外啾啾啾的鸟声唤醒。倘若没轮到早课,我便在枕上听,有时在悦耳的天籁中又睡去。

周末或没课的早上,我独坐书房,一杯杯喝茶。或者读书写字听音乐,或者呆望着被铁条分割后的四方形天空,静听鸟鸣。过了些日子,我发现,早上的鸟鸣是有规律的。它从5点多一直叽喳不休至12点多。每隔十几分钟,声音便几乎一齐歇下来,像孩子们上完一节课后的休息。两分钟左右,又此一声彼一声地群唱起来,啾啾,切切,咕咕,咕咕叽……慢慢地,我自信能辨出哪个声音是二重唱,哪个声音是喜是悲。

结婚后,我分得半间旧教室做家属宿舍。平房的宿舍冬暖夏热,于是同事们晚饭时,纷纷移小桌小凳至户外。宿舍前的空地耸立两排壮美的木麻黄,一横一纵。傍晚,空地上回响着孩子们的嬉闹声,小鸟们归巢的叫唤声,上下呼应,一片欢腾。那时,我忙于生计,连抬头望一眼小鸟在何处的闲情都没有,只是被动地听着头上的鸟声嘁嘁喳喳,偶尔几滴鸟粪“啪嗒”落下来,让人防不胜防。

一次,母亲做农活回家,带来一只麻雀。我乐坏了,用线系住麻雀的一只脚,线的另一头拽在手指上,然后,把它放到窗边,自己躲在窗下,一遍遍叫唤:“母鸟哦,你的小崽在这儿呢。”

只听得小鸟一声声的悲啼,哪来什么母鸟?那时节,在乡村,由于集体性的捕杀,鸟已越来越少。两三天后,小鸟不吃不喝,死了。

从此我对养鸟再无兴趣。

1988年,我上大一。某日,舍友M带回一精致的鸟笼,内有一鹦鹉。他有空就逗鸟玩。我想,中文系的大学生,也不看小说,就晓得玩鸟,实在无聊。宿舍里人多而空间逼仄,连转身都不易,加上个鸟笼更觉拥挤,何况小鹦鹉常冷不丁地就卖弄几声,实在可厌可恶。我暗暗诅咒它早点死掉。不久,辅导员发现了鸟笼,勒令M带离宿舍。

但总有什么在打破平衡。有一天我在厨房忙碌,听到一阵阵扑腾的声音,是从哪里传出来的呢?我把爱人和儿子都喊过来,大家一起边听边研究声音的由来,最后终于确定是麻雀发出来的。我们一楼的住户都在窗户上安装了防盗窗,檐下铁皮和窗户的铝合金之间有一道缝隙,麻雀喜欢钻到里面筑巢,一不小心掉进了两面窗户连接处中空的折角里。这是一件多么糟糕扑腾,它越扑腾我们就越着急,但又无计可施,总不能拆了窗户吧。情急之下,我敲碎窗户底部的瓷砖,掏出一个洞来,再从铝合金上部敲打,寄希望于这只麻雀能配合我们的驱赶从底部钻出来。但显然,我们高估了麻雀的智商。我们越敲打它可能越惊慌,扑腾着往上飞,撞击铝合金发出的砰砰声格外让人揪心。我徒劳地从底部往外掏,掏出的却是一堆陈旧的鸟毛,这情形让我感到惊心!原来,已经不止是这一只鸟儿遭此劫难了,它不过是悲剧的重复。

我曾去先生的家里看望过她两次。走到六号楼,爬上三层,进入客厅兼书房。一张书桌,那是钱钟书先生生前常坐的地方,一边是窗,一边是书橱。窗下有沙发,书桌对面有沙发。我们被让座在沙发上,杨绛先生端着一张折叠凳,放在沙发之间的墙角中。坐定,可以望到内室,那儿也有一张书桌,也有一扇窗。第一次去,是冬天,树叶落尽,满目萧瑟。第二次是暮春,窗外满树葱茏,鸟鸣之声不绝于耳。相隔五年,再一次去看望她,她的精神状态似乎更好了。我坐在沙发上,先生坐在墙角的折叠凳上。她给我的印象,就似我的祖母或外婆,和善却有度,慈爱却有分寸,大方却有点矜持,聊当年读书的往事、趣事,说季玉校长如何一起与她们同桌吃饭……她曾是苏州振华女校的学生,后来又做了一年振华女校的校长。她小孩气地问我们:“承认不承认我这个校长啊?”我左一个“杨校长”,右一个“杨校长”,她便开心地微笑。她还与我们讲当年与费孝通在“振华”读书时的趣事。我们带去了苏州的丝绸围巾,围在她的脖子上,她像个小孩一般让我们“摆弄”。事先,她与我们约定,看望她,不带记者,不拍照,不写文章。我们进门不久,照片拍了,那张丝绸围巾围在她脖子上的优雅而又有点忧郁的照片,就是我给她拍的。拜访毕,送我们出门,告别时说“把我对母校的思念带回去”,深情款款。回来后,我以她的这句话,写了一文,并寄给她。

这短暂的飞翔显然是未经设计的,加上缺少经验和目的性,它不仅完全暴露了自己幼鸟的身份,还有可能因为仓促的飞翔而招致灾祸。不知道它的母亲是怎么想的?我的心里突然冒出这样的念头来。走出几步,又忍不住回头看看幼鸟,它还傻愣愣地呆在车上。我想起早晨喊儿子起床时,他滚到我手臂上打呼噜的样儿,那嘴上冒出来的浅浅胡茬扎着我的手臂,有点痒,也有点疼。

——选自老舍《小麻雀》

麻雀的教诲

王妃

下班路上看到一只麻雀落在路边停靠的一辆丰田车屁股上。它身形瘦小,虽喙部已褪去鹅黄,看起来跟成年麻雀没有什么两样,但凭直觉,我还是能判断出这是一只刚刚离开母亲照应的幼鸟。为了印证我的猜想,我有意靠过去,它果然反应迟钝,等我的手快触到它时,才惊慌地飞起来,有点跌跌撞撞的,不过2米左右,又落到另一辆白色汽车的尾部上。

名家笔下的鸟

《中国教育报》2016年06月03日星期五第04版:文化周末

四月三日,鹊巢完工了。以后就看见身躯较小的母鹊经常卧在巢内。据阿姨说,鸡孵蛋要三个月,喜鹊比鸡小,也许不用三个月之久。父鹊每日进巢让母鹊出来舒散一下,平时在巢外守望,想必也为母鹊觅食。它们两个整天守着它们这巢。巢里肯定有蛋了。这时已是四月十九日了。下雨天,母鹊羽毛湿了,显得很瘦。我发现后面五号楼的屋檐下有四五只喜鹊避雨。从一号到五号楼的建筑和六号楼以上的楼结构不同,有可供喜鹊避雨的地方,只是很窄。喜鹊尾巴长,只能横着身子。避雨的,大概都是邻近的父鹊,母鹊大概都在巢内。

一天早晨,我被卫生间里一种奇怪的声响吵醒,“橐橐,橐橐橐”,轻微、短促而又无所顾忌。我以为蟑螂钻进了卫生间的隔板,用拖把朝隔板敲两下,声音消失了。人一走开,声音又起。几天后,妻说:“问过了,是小鸟在排气扇管道里筑巢。”

瞬间,我的听觉仿佛被打开了:是啊,我的周围有许多鸟声!我惊讶于之前的迟钝与麻木。

此后,窗台上,阳台上,摩托车上,陆续发现鸟粪。几次,小鸟落到书房窗台上,我们在惊诧中,相顾无语,尔后它羞涩地飞离。

也许,它还是一个怀着巨大幸福感的母亲或父亲。

可那又怎么样呢?生活中需要我去应付的麻烦和困顿太多,冲淡了麻雀之死带来的悲伤。每天下班回家,拖着疲惫的身躯,我还得在厨房里精心烹调,用可口的饭菜喂养着一家三口。我淡忘了就在这方寸之间曾经发生的悲剧,更不会想到我的每一个动作和表情都是在一只,哦不,也许是两只甚至多只麻雀的亡灵注视下完成的。我作为一个母亲或妻子的心意,也许就是那只麻雀曾经想着要去尽心尽力完成的心意。

但不管何种鸟声,尤其是早间的鸣啼,永远那么纯粹、清澈,不媚俗。它们一点点滑入我耳朵,仿佛一条小溪漫过身体,一朵白云飘过额前。在这众鸟的交响中,我感受着“飞鸣自在”的轻盈,以及浓郁的人间草木气息。

如今,我住房周围的树,更高更繁茂了。有天早上,某朋友来家喝茶,他看着电视,突然说:“你家附近的鸟太多了,太嘈杂了,有关部门应该捕杀一些。”我微微一惊,但没说什么。

在这个世界上,麻雀是普通到几可忽略的鸟。即使是经历了“除四害”那样的劫难,麻雀依然顽强地在人间繁衍生存。无论是一觉醒来在厨房忙碌,抑或在阳台上闲坐,在我窗前或迎面飞来飞去朝我张望的,总是麻雀。生活是忙碌的也是鲜活的,以至于我几乎忽略了它们的存在,但这又有什么关系呢?它们熟悉我就像我熟悉它们一样,人与鸟之间互不相扰又和谐共生着。

慢慢地,扑腾声渐变成无声无息。鸟儿和我们最终不得不放弃,一场自救和拯救的行动失败了。这顿早餐和寻常一样丰盛,但我们一家三口却食欲全无,匆匆扒拉两口就出门了。等晚上回家掌灯,明亮的厨房和窗外沉沉的夜色看起来与往常没有什么不同,但我们心里却感觉到了有什么不一样——在薄薄的铝合金的两面,我们活着,而有只麻雀死了。

那时,文学热方兴未艾。作为大一学生,心更热得像块红烙铁。年级共有四个小班,各有刊物,从组稿、排版、刻写蜡纸、买纸张,到油印、装订,全由学生自己动手。我参与排版和刻写。由于缺乏经验,刻写到末尾,才发觉空着半页纸。情急生智,写了十几行文字,进行补白,题为《笼中鸟》,大意说一只鹦鹉为了几粒米,自愿被关进金丝笼里,出卖了自由与灵魂。这是我迄今唯一“发表”的“诗”。

“妈妈,它好可怜哦”。当我打扫卫生,从那个瓷砖的缝隙里掏出零碎的羽毛时,儿子看到总会重复这样的一句。一只麻雀,既无漂亮的外表又无婉转的歌喉,散落到田间地头都不会引起人注意的鸟儿,却因为悲情的结局而受到儿子的同情和铭记,也是一个意外。我庆幸,儿子的善心没有因为个头的长高而减少。

诗人们常喜欢用麻雀这个意象去暗喻普通人卑微的生命历程,我也不止一次写过麻雀。无论是写它们抓握着电线在风里停歇,还是写它们在雨里仓皇地奔走,甚至还有误入建筑后的逃跑和惊恐,我都会让笔下的所有麻雀最后带着希望飞向自己温暖的家。麻雀虽小,但它是飞在我们生活里的一面镜子。通过这面镜子,我们可以看到那些普通得几可忽略的人们无处不在的挣扎和艰辛。

周作人真不愧是个有情致的人。

(作者系福建省漳州市东山一中教师)

鹊飞走了,先生永在

柳袁照

这几天心情有点忧闷,杨绛先生的去世,虽然有所准备,但是,临到真成了现实,心里不好受。她的《记比邻双鹊》所描绘的那个六号楼,我去过,三楼那个对着病柏的窗口,我也曾对过。那棵树,以及病柏周边的那些树,我见过,只是我见它们的时候,漫不经心。读了《记比邻双鹊》,竭力回想,回想当年我路过那里的细节。先生在文中写的这双鹊,一只父鹊,另一只母鹊,如今,还安好吗?我一直认为,飞禽走兽是有灵性的,特别是鸟,通人性。先生写双鹊如何筑巢,如何育雏,如何雏殇,如何拆巢……几乎是写的一个家庭,从满怀希望、期待,到历经风雨,直至失落,写出了希望和期待的破灭。

我想起周作人《苦雨》里写的:“有许多耳朵皮嫩的人,很恶喧嚣,如麻雀蛤蟆或蝉的叫声,凡足以妨碍他们的甜睡者,无一不痛恶而深绝之,大有欲灭此而午睡之意,我觉得大可以不必如此,随便听听都是很有趣味的,不但是这些久成诗料的东西,一切鸣声其实都可以听。”他甚至认为那被视为不祥之物的猫头鹰,“叫声也并不错,比任何风声箫声鸟声更为有趣”。

(作者单位:安徽省黄山市黄山学院)

倾听心灵深处的鸟鸣