过士行“闲人三部曲”戏剧美学境界

回归自性的一则公案——评过士行的剧作《鸟人》

收 稿 日期 : 2 0 1 2 — 1 2 — 2 5

作者简介 : 褚云侠 ( 1 9 8 7 一) , 女, 北京人 , 北京师范大学文学 院 2 0 1 1 级 中国现 当代文学专业硕士研究生。

胖子 : 这是 怎 么说 话 。

小霞: 不信 你看 。这 站 着的 架式 , 这脖 子上

的链子 … …【 9 9 )

三爷 曾说 过 , 栓 鸟就 是要 把 性子 栓过 来 。那 么 对 于 这些 异化 为 “ 人鸟” 的养 鸟人 来说 , 他们在“ 痴” 的大 桎梏 下 经历 的也 正是 “ 自性 ” 扭 曲的过 程 ; 鸟类 学 家 陈博 士 醉心 于鸟类 的历 史 和生 态 , 他 的终 极 目标 本 来 是 应该 追 求 一 种 自然 和 谐 的人 类 与 鸟 共 处 的 世 界, 而他 却 杀 死 了活生 生 的褐 马鸡 , 将 它制 作 成 标 本 ,认 为 只有这 样 才能让 这 只 鸟永远 地 留在 中国 。 他不 断地 想去 收集 和 占有 那 些珍 稀 动 物标 本 , 窥见 那些 似乎 不 为人知 的隐藏 的秘 密 。人 们在 找 寻“ 自 性” , 向“ 自性 ” 回归 的过 程 中 , 往往 被那 些 潜藏 在 我

自我 确证 。无 论是 三爷 还是 其他 的养 鸟人 , 他 们 的 整 个生命 都 物化 在一 只 只笼 中鸟 身上 , 他 们 的心 和 “ 自性 ” 也 就被 囚禁 了 , 在剧本中 , 保 姆小 霞 的一 句

话 一语 道破 : 小霞 : 你们 说 三 爷像金 什 么 山。我 没 见过 这 个人 。我 看三 爷倒有 点像 鸟儿 。

度去解读《 鸟人》 , 才是理解这部剧 最为有效的途径。《 鸟人》 是 围绕着“ 自 性” 的回归展开的, 它以一个 日常 生活 中最 常见 的题材 为 载体 , 勾勒 出了众生世 界 “ 自性 ” 的迷 失 与找 寻 , 也 承载 着作 者豁 然 开悟 的

当代文学样卷与答案

23、如何看待“新写实小说”的演变?

24、试述先锋小说家的艺术创新。

25、简述朦胧诗独特的思想内容和艺术特色

26、舒婷诗歌的主要内容和艺术风格有何特色

27、结合具体作品,试述顾城诗歌的主要特点有哪些?

28、简述海子诗歌的主要内容和艺术特色

29、艾青的“宏观抒情诗”具有哪些艺术特色

1、简析《创业史》中粱三老汉这一人物形象。

2、朦胧诗在诗学与诗美上与传统诗歌相比,有什么不同和创新?

3、简析巴金《随想录》的思想内容与艺术特色。

1、寻根小说的“根”指什么,这类小说的特点有哪些?

五、论述题(22分)

在当代文学史中,你对哪位作家最有兴趣,谈谈感兴趣的理由。(要结合作家的具体作品来说明)

A、新写实小说 B、寻根小说 C、新历史小说 D、先锋小说

三、名词解释(20分,每题5分)

1、社会主义现实主义 2、三红一青 3、朦胧诗 4、文化散文

四、简答题(28分,每题7分)

1、 简述老舍《茶馆》的思想和艺术成就。

2、简述寻根小说的寻根指向和寻根意识。

3、《随想录》的作者是 ;《我与地坛》的作者是 ;《回答》的作者是 ;《祖国啊,我亲爱的祖国》的作者是 。

4、谢惠敏是小说《 》中的人物;丙崽是小说《 》中的人物;印家厚是小说《 》中的人物。

5、谢惠敏是小说《 》中的人物;丙崽是小说《 》中的人物;印家厚是小说《 》中的人物。

二、单项选择题(10分,每题2分)

1、创作于“文革”时期,并曾以手抄本形式被秘密传诵的诗作是( )。

A、绿原的《重读<圣经>》 B、郭路生的《相信未来》

过士行研究综述

所》 和 《 茶馆》 的 比较 , 自然是

用 文 化 研 究 的 方 法 , 分

析 现 代 性 悖 论 和 人 类 的 生存 困

境。

过 士 行 研 究 综 述

带 着现代生活观念 出现并且给他

提 出一 个 问题 :人文化 内涵 的 探讨多集中在 “ 闲人 三 部 曲 ” 。

“ 闲人 ”是 一 个群 体 , “ 闲人 ”

行研 究二 十年 的论文为依据 ,对 已有研究成果进行 梳理 ,试 图实 事求是的描绘 出当下过士行研究

的概 况 。

一

.

所 产 生 的尴 尬 与 困惑 。在 《 鸟 中j爷代 表的传统文 化逐渐 衰落 了,代 表现 代文明的精神 医

师丁保罗所 预言的三爷 的绝 唱最 后 却发生 了。 ( ( 棋人》 中 ,何 云 清 下了一辈子棋 ,嗣棋之外什 么 事 都不做 ,可以说是 一个没有脱 离 真实本性 的至人 。游魂和 司慧

接下来几 年这个 问题的研究 日渐深入 .陈力君认 为 “ 闲人们

面对 的是死亡 或者昔 1真理 的消 3

团 圜囝

是 为 了给 它 提 供 更 好 的生 存 空

间 , 而是 将 它 做 成 了 “ 活 的 一 像 样 ” 的 冰 冷 的标 本 。 《 人》, 鱼 二 . 为 巴 赫 金 诗 学 对 过 士 认

所从事 的都是 高雅的怡情养性 之 道 ,有着浓厚 的民族文化底蕴 ” , 境 与悖 论 。 《 以悖 论 的名 义—— 过 士 行 戏 剧 研 究》 着 重 分 析 了 “ 尊严三 部 曲”体 现 出来 的 的现 代性悖 论 。这两 篇评 论文章针 对 过 士行 的相关剧作分 别做 了有 针

中国先锋戏剧

目录内容提要,关键词………………………………………………2-3 正文……………………………………………………………4-11 探索“先锋”的真正面目/4中国当代先锋话剧发展的风雨历程/5简论中国当代先锋话剧之根本/6“中国当代先锋话剧”矛盾中的艺术/10参考文献 (12)矛盾中的艺术——中国当代先锋话剧论略内容提要:中国当代先锋话剧自从80年代在中国戏剧界崭露头角以来,经历了20年的风风雨雨,依然以如火如荼的发展趋势向未来挺进。

本论文通过对中国当代先锋话剧的研究,介绍先锋这一概念和先锋话剧的含义,并简略地叙述了中国当代先锋话剧出现至今的发展历程。

例举出三位当代先锋话剧的代表人物:林兆华、孟京辉、过士行。

从他们的作品中引申出话剧的根本——剧本。

在探索剧本的过程中解读先锋话剧的先锋意识。

其中提到了先锋话剧的剧本结构、语言表达和表现形式。

最后简略论述中国当代先锋话剧现在所处于的尴尬地位。

并提出“中国当代先锋话剧要想蓬勃发展,必须处理好‘大众与小众’的问题。

”的观点。

关键词:先锋先锋话剧剧本China contemporary era pioneer drama brief introductionSummary:This article present the concept of pioneer and pioneer drama by research of China contemporary era pioneer drama , and briefly present the evolution progress of China contemporary era pioneer drama. This article particularize three representative authors of China contemporary era pioneer drama:Lin Zhaohua、Meng Jinghui、Guo Shihang。

咸宁职业技术学院当代文学期末考试A卷

咸宁职业技术学院《中国当代文学史》期末试卷(A)2012—2013学年度第1学期命题教师:王紫星中文系:汉语言文学专业2011级(1—8)一、填空(20分,每空1分)1.所谓“二革”创作方法,又称“两结合”的创作方法,是指“革命现实主义”和“革命的___”的结合。

2.京剧《沙家浜》是从沪剧《___》移植的。

3.1950年以后,赵树理最具“问题小说”特征的作品是()。

4.朦胧诗从“地下”走向“公开”,最初是一家报刊1980年10月以“青春诗会”的名义发表的舒婷、顾城、江河、徐敬亚等人的作品。

这家报刊是()。

5.中华全国文学艺术工作者代表大会(简称“第一次文代会”)于()年7月召开。

6. 《小鲍庄》以淮北一个偏远山村为基点来审视传统文化,成为了______创作风格变化的一个标志性作品。

7. 当代文学在20世纪90年代以后,出现了一大批庞杂驳乱的”读物型”作品.其中包括王朔的“顽主”系列小说,叶永烈的政治人物传记、______的《文化苦旅》等“大文化散文”等。

8. 在“文化热”的影响下,“文化化”倾向成为市井小说和乡土小说的共同特点,主要作品除了汪曾棋的《受戒》、《大淖记事》外,还有的“陈免生系列”等。

9.从1980年到1985年,有三篇为朦胧诗呐喊助威的著名文章,第一篇是的《在新的顺起面前》。

10.《受戒》是一篇极美的小说,讲了一个叫的小和尚和一个叫英子的小姑娘之间清清爽爽、朦朦胧胧的爱情。

11.闻捷的《》是以解放初期新疆东部巴里坤草原叛乱为题材的叙事长诗。

12.王朔较早获得社会认可的作品是1984年的《》,这是个类似言情模式的爱情小说,一个退伍老兵和一个空姐的故事。

13.贺敬之的抒情短章主要以《》和《桂林山水歌》为代表。

14. 阿城的《棋王》描写了一个外号叫“棋呆子”的知青______的故事。

15. 刘锦云的《》表现的是一个痴迷土地的农民独特的心态。

16. 按照主流文学话语的创作规范叙述1919——1949这段历史生活的,具有鲜明的形态特征——革命史诗性和高度同一性的审美形态的小说“三红一青”是()()()和()17.八九十年代文化的一个显著特点就是 _______文化的兴起。

怪诞·荒诞·机智--过士行剧作资源分析

怪诞荒诞机智--过士行剧作资源分析

谷海慧

【期刊名称】《北京社会科学》

【年(卷),期】2004(000)002

【摘要】北京剧作家过士行剧作的独特风格来自于怪诞色彩、荒诞取向和机智手法.通过对其剧作这三种资源的分析,我们看到:怪诞是过士行剧作的艺术手段,他有意无意承继了皮兰德娄怪诞剧的戏剧理念;荒诞是其对生活中无处不在的悖论的感受与体认,这仅仅使他在悖论的两端游移,并没有产生荒诞派戏剧的绝望;机智是过士行为表达意义而采取的喜剧手法,是其对自己剧作进行"润滑"以留住观众的手段.【总页数】6页(P141-146)

【作者】谷海慧

【作者单位】北京师范大学,文学院,北京,100875

【正文语种】中文

【中图分类】I207

【相关文献】

1.单一与多元--过士行剧作论 [J], 高锐

2.回归自性的一则公案——评过士行的剧作《鸟人》 [J], 褚云侠

3.生存困境的寓言——过士行剧作《鸟人》评析 [J], 魏英

4.悖谬世界的怪诞对话——从过士行剧作探讨严肃文学“共享性”的扩展 [J], 李静

5.幻想/真实混杂的反讽世界——过士行二期剧作的艺术思维 [J], 张兰阁

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

疯癫的棋人与忧郁的王子——试论林兆华和过士行的戏剧双簧

疯癫的棋人与忧郁的王子——试论林兆华和过士行的戏剧双簧陈文勇【摘要】《棋人》中的司炎与哈姆莱特都是有着疯狂与忧郁性格的人物.林兆华在1990年执导的解构版《哈姆莱特》以简陋的服饰与布景、随意的人物角色互换和“人人都是哈姆莱特”的导演阐述震惊了剧坛.林兆华还将《棋人》导演成了后现代与行为艺术嫁接的产物.“生命的承诺”使得过士行常常隐藏在导演意识强烈的林兆华的阴影之中,他们犹如双簧似的错位的合作使得过士行的自我仿佛成了镜像之中的幻象.过士行需要召回自我,实现镜像突围.【期刊名称】《浙江艺术职业学院学报》【年(卷),期】2011(009)004【总页数】5页(P14-18)【关键词】《棋人》;《哈姆莱特》;林兆华;过士行;镜像【作者】陈文勇【作者单位】南京大学文学院戏剧影视所南京 210093【正文语种】中文【中图分类】J803话剧《棋人》创作于1994年,这是过士行的“闲人三部曲”系列之第三部。

该剧于1996年由中央实验话剧院在北京人艺小剧场演出,导演林兆华,这也是过士行的第二部被搬上舞台的作品。

剧中“棋人”何云清下了五十年棋,几十年一直没离开过这块棋盘。

最令人不寒而栗的是剧中小“棋人”司炎因在一盘决定命运的对弈中失利而丧命,更让人领略到围棋有着古希腊神话里海妖赛壬般的巨大的诱惑与魔力。

人们往往为何云清五十年来“光低头下棋,没抬头看天”的岁月蹉跎而慨叹,却忽视了生命之花短暂绽放就迅速陨灭的围棋天才司炎。

如果从司炎角度来解读,《棋人》则别有一番风致。

《棋人》①该剧引文均出自过士行:《坏话一条街:过士行剧作集》,中国国际广播出版社1999年版。

与同为林兆华导演的《哈姆莱特》②本文论述的舞台版《哈姆莱特》系1990年林兆华的导演版本。

因引用文献不同,本论文出现哈姆莱特和哈姆雷特两种称谓,不作统一处理。

不论在人物设置、情节安排还是导演处置上都有很多相似之处,通过比较有助于我们分析和理解两剧的人物形象和主题思想,也能使我们更好地理解编剧过士行和导演林兆华的戏剧思想。

中国现当代文学作品导读),自考要点3,综述,简答

鲁迅《狂人日记》是由狂人的哥哥交给小序中的“余”。

正文分为十三则。

简述结构上的反讽效果?以白话写成的日记是小说的主要部分,在日记里,主人公充满怀疑精神和反叛性,现实秩序在主人公疯狂的关照下,显示出全部的荒谬性,而正文之前以文言写成小序,却交代主人公侯补去了,主人公又回到现实生活中了。

这样,她的反抗又被颠覆了。

两种对立的因素并存于小说中,形成强烈的反讽效果。

复仇?《孤独者》《铸剑》《野草》矛盾《子夜》1931-1932,代表作,其模式后来成为左翼文学公认的模式,影响深远。

梗概:吴荪甫,赵伯韬。

1933问世的《子夜》是中国小说大规模的描写都市生活的开山之作。

分析《子夜》讽喻式描写?讽喻式描写是子夜一个重要特征,一种写作原则。

作为小说背景的真实事件是中原大战,这是蒋介石在南京建立南京国民政府之后的最大一次危机,战争以蒋介石胜利告终,政权统治渐趋稳定,经济复苏。

就在这似乎为资产阶级带来无限光明的背景中,展开了吴荪甫作为民族资本家的悲剧,具有明显的政治讽喻色彩。

“子夜”喻“夕阳”,其寓意更为明确。

道出了作者对此时虽才“正午”,但已出现晚景的国民政府的批判意识。

再如小说第一章,吴老太爷受刺激而死,本身也是一个讽喻,象征着封建主义在资本主义面前的溃败。

作者对空间景致的描写也是为讽喻服务。

巴金《潮流三部曲》名解是巴金的成名作,包括《家》《春》《秋》三部,尤以《家》为杰出,作者通过对封建的高氏家族的描写,揭示出封建家族制度的黑暗、丑陋、腐朽、虚伪,以及不可逆转的近于末世。

分析高觉新的形象?他是青年,却没有青春。

觉新清醒的意识到自己的悲剧命运,但却怯于行动,是封建旧礼教毒害下人格分裂的典型。

他接触过新思潮,有过纯真的热恋,也明白旧社会礼教毁了两个他心爱女人。

在封建家庭中履行自己作为长房长孙的职责,委曲求全。

但他的退让却是以牺牲别人为代价的。

他以受难者的身份充当帮凶,又在帮凶的过程中牺牲了自己的青春和幸福。

填空高觉新是作者表明青年“不应该那么做”的典型,高觉慧是作者给青年“应该怎么做”提供的“榜样”《家》在结构上自觉借鉴《红楼梦》的手法。

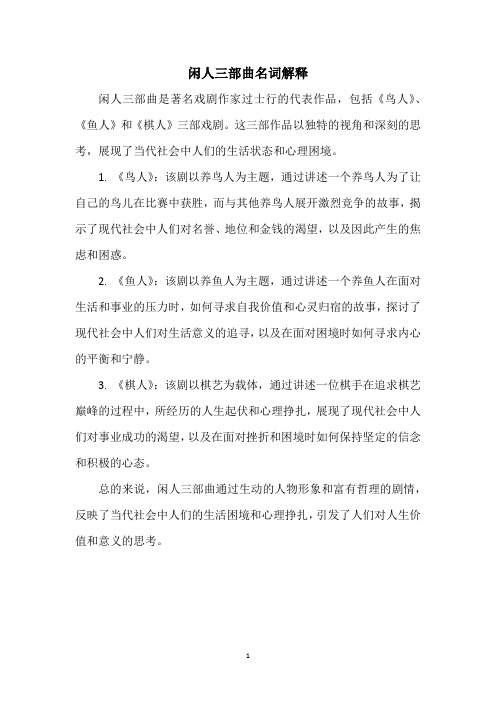

闲人三部曲名词解释

闲人三部曲名词解释

闲人三部曲是著名戏剧作家过士行的代表作品,包括《鸟人》、《鱼人》和《棋人》三部戏剧。

这三部作品以独特的视角和深刻的思考,展现了当代社会中人们的生活状态和心理困境。

1. 《鸟人》:该剧以养鸟人为主题,通过讲述一个养鸟人为了让自己的鸟儿在比赛中获胜,而与其他养鸟人展开激烈竞争的故事,揭示了现代社会中人们对名誉、地位和金钱的渴望,以及因此产生的焦虑和困惑。

2. 《鱼人》:该剧以养鱼人为主题,通过讲述一个养鱼人在面对生活和事业的压力时,如何寻求自我价值和心灵归宿的故事,探讨了现代社会中人们对生活意义的追寻,以及在面对困境时如何寻求内心的平衡和宁静。

3. 《棋人》:该剧以棋艺为载体,通过讲述一位棋手在追求棋艺巅峰的过程中,所经历的人生起伏和心理挣扎,展现了现代社会中人们对事业成功的渴望,以及在面对挫折和困境时如何保持坚定的信念和积极的心态。

总的来说,闲人三部曲通过生动的人物形象和富有哲理的剧情,反映了当代社会中人们的生活困境和心理挣扎,引发了人们对人生价值和意义的思考。

1。

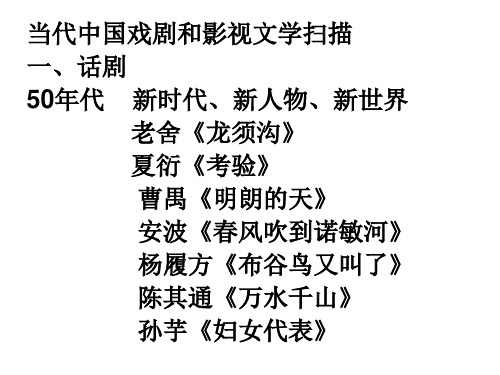

当代中国戏剧

主要人物: 王利发、常四爷、秦仲义贯穿全剧。

王利发:

精明、干练、巧于处事 守本分、胆小怕事 对现实产生不满情绪 以自杀来控诉和反抗暗无天日的时代 从一味请安、作揖到对黑暗的现实 进行讽刺、奚落到被无情的世道逼上绝 路。

常四爷:

一辈子不服软,敢作敢为,专打抱不平。 秦仲义: 年轻时对实业救国充满信心 庞太监、刘麻子、唐铁嘴、二德子、马五 爷、黄胖子 3、讲究结构艺术 (1)打破传统的结构形式,创造性地运 用截取历史横断面的题材处理方式,将 半个世纪的社会变迁浓缩在几个富有代 表性的生活场景中。

3、历史剧新作影响巨大而深远 古代历史: 田汉《文成公主》《关汉卿》 郭沫若《蔡文姬》《武则天》 曹禺《胆剑篇》 吴晗《海瑞罢官》 老舍《义和拳》 李恍《甲午海战》

革命历史剧:

金山《红色风暴》 白刃《兵临城下》 所云平《东进序曲》 马吉星《豹子湾的战斗》 王树元《杜鹃山》 蓝光《最后一幕》 于伶《七月流火》

80年代中后期 创作低谷 现实主义与现代主义融合 《狗儿爷涅槃》 《桑树坪纪事》

90年代 “黄金时代”过后的平庸年代 1、强化 戏剧作品的物质外壳,以舞台 装饰的华丽“奇观”掩盖精神内涵的贫弱 或荒谬。 2、戏剧文学走向枯萎。以“大制作”的 豪华舞美取胜,而其文学性都很差。 3、戏剧“玩”的功能被大大膨胀,其触 人 情思、给人美感的功能大大削弱。

新时期 戏曲很不发达 京剧《徐九经升官记》 莆仙戏《秋风辞》 川剧《巴山秀才》《潘金莲》

四、电影 50年代初 发展较快 《武训传》《白毛女》《中华儿女》 《智取华山》 《上甘岭》 《南征北战》

50年代中期和60年代初期 黄金时代 1、文学名著改编成电影 《祝福》《林家铺子》《青春之歌》 《早春二月》《红旗谱》《英雄儿女》 2、历史题材 《林则徐》 《甲午风云》 《红色娘子军》 《小兵张嘎》

浅谈过士行《闲人三部曲》符号化特征

浅谈过⼠⾏《闲⼈三部曲》符号化特征2019-09-23摘要:⾃从过⼠⾏的《闲⼈三部曲》在⼈艺舞台搬演以来,不断有专家学者对于过⼠⾏的剧作给予解读。

概括这些解读⼤致包括四个⽅⾯:第⼀是对⼈的主体价值的反思。

第⼆,东西⽅⽂化之间的差异,以及对于东⽅⽂化的认同。

第三,对于转型期知识分⼦的困惑。

第四,就是⽣命的悖论问题。

这些解读都各⾃有⾃⼰的道理,对于闲⼈三部曲的解读,必定也不能只是限于⽅隅。

本⽂通过⽂本细读,对过⼠⾏《闲⼈三部曲》中的符号化特征给予细致分析。

关键词:闲⼈三部曲;符号化⼀、符号化的⼈物世界《闲⼈三部曲》——《鱼⼈》,《鸟⼈》,《棋⼈》中的⼈物不乏极强的符号性与⽣命的⽬的性。

从题⽬上就给了观众⼀种符号化的感觉。

为何要在⼈的前⾯加上⼀个限定词?这的确是过⼠⾏有意为之。

正因为加上了限定词,⼈就不只是为⼈了,⼈字之前给了他⽣命的⼀种限定。

《鱼⼈》中,⽆论是保护⼤青鱼的⽼于头还是⼀⼼想要钓上⼤青鱼的钓神,他们的⽣命都被⼤青鱼这个⾮⼈的⽣物限定了,⼀切为了这个,⽽对其余别⽆所求。

剧作中钓神的⼉⼦三⼉有这样⼀句台词“我爸说等他把湖⾥那条最⼤的青鱼钓上来,他就再也不钓鱼了。

”【1】【P5】同样,⽼于头的⼥⼉刘晓燕也说:“只有钓上那条⼤青鱼,才能结束这⼀切。

”【1】【P46】不管是钓者还是保护者,⼆⼈的⽣命都被这条⼤青鱼紧紧联系在了⼀起,为鱼⽽活,⼆⼈的⽣活也更多地成了⼀种符号化的展⽰,成了名副其实的鱼⼈。

《鸟⼈》是我认为《闲⼈三部曲》中⼈物符号化最强的⼀部。

《鸟⼈》看似⼀个⼗⾜的精神病场所,⼀群⽣活在梦中,⽣活在⾃⼰世界⾥的执着⼈,不管是以三爷为代表的真正的养鸟⼈,还是⼀⼼要为鸟治病的精神病医师丁保罗,还是⼀⼼要找珍禽褐马鸡的鸟类学家陈博⼠,或者国际动物保护专家查理,这些⼈貌似⼈⼈都有病,每个⼈都有强烈的他们对于信念的执着。

同样是对鸟,但是他们个个术业有专攻,对于鸟有⾃⼰不同的解读。

在百灵张摔鸟⼀节中,我们就可以清楚得看出这种⼈物的符号性。

中国现代汉语文学史第46章2节 90年代戏剧[精]

![中国现代汉语文学史第46章2节 90年代戏剧[精]](https://img.taocdn.com/s3/m/8836bab7240c844769eaeebd.png)

过士行

其余90年代戏剧家

李龙云、杨立民、过士行、王小鹰、田沁鑫等人的戏剧创作以鲜明的 个性,共同丰富了90年代的话剧格局。

李龙云的《荒原与人》通过沼泽地里北大 荒人的挣扎与煎熬,展示了整个人类生存状 态的真实图景,达成了对历史、人生与社会 的深刻反思。

过士行的《鸟人》、《鱼人》、《棋 人》、《坏话一条街》具有强烈的寓言化、 荒诞意味和虚无色彩,戏剧主题开放多义。

《与艾滋有关》:“没有剧本,没有故事情节,没有编造过的别一种 生活”,食品制作、垒砖砌墙、自由发言,三条动作线在舞台上平行 发展,毫无联系。观众眼看着热气腾腾的食物制作出来,两个真正的 水泥匠砌起了三面墙,演员的言语混杂蜂拥,一个新时代的戏剧景观 赫然呈现。

牟森的话剧实验力图展示真实的生存状态,然而他激进、反叛的艺术 观念和主题模糊的表现形式并未得到观众的普遍认可。

回目录Βιβλιοθήκη 孟京辉的先锋戏剧 在20世纪90年代涌现的大批戏剧家中, 孟京辉、牟森、林兆华以开创性的戏剧 实验而备受瞩目。孟京辉的先锋戏剧 《秃头歌女》、《等待戈多》、 《思 凡》、《阳台》、《我爱×××》、 《一个无政府主义者的意外死亡》、 《恋爱的犀牛》、《盗版浮士德》等在 90年代相继问世,以独特、反叛的注视 世界的眼光,敏感、偏执的精神指向和 时代感悟,真实、微妙的生命体验,拼 贴组合、戏谑调侃、嘲弄反讽的情绪基 调,高高举起“先锋”旗帜,奠定了孟 京辉在中国戏剧史的地位。

孟京辉

林兆华的戏剧

在80年代就硕果累累的林兆华(1936— ),90年代继续着 大胆的探索之路,对《哈姆雷特》、《浮士德》、《三姊 妹·等待戈多》、《北京人》、《茶馆》、《故事新编》、 《理查三世》等经典名著的改编融入了个人的独特感悟和 深邃的思想力量。

闲人的意思及造句

闲人的意思及造句闲人拼音【注音】: xian ren闲人解释【意思】:没有事情要做的人:现在正是农忙季节,村里一个~也没有。

与事无关的人:~免进。

闲人造句:1、我们现在都正忙着,一个闲人也没有。

2、本文的英文版本发表在1988年的“审查索引”的第3期,还有一个略有不同的版本发表在多伦多出版的“闲人”杂志的第18期。

3、闲人经常参与具有破坏性的“忙碌”,城市内部的犯罪或者跨境的冲突。

希波克拉底发现“闲散和无业游民容易堕落到邪恶上去。

”4、很闲人就像有些事发生了,她挠了你。

5、大忙人总比大闲人快乐,不管忙碌是人们自己选择的还是被逼无奈的。

6、他的隐逸彻底得足以让托马斯·品钦显得像个游荡的闲人。

7、闲人是整个君主制度的形象,野孩是整个无政府主义的形象。

8、唯一不受闲人干扰的安全网站是那些在你访问网页直至离开这段时间内采用密码安全传输层协议,或采用在它之前推出的安全套接层协议的网站。

9、而真正担当维护银行职责的实有其人:他们是一群不为外界所知的银行审查员,像经常出差的推销员一样在全国各地出没,在闲人免进的会议室中孤独地检查审阅银行的记录。

10、德科需要往本队腹地后撤或横向移动,以为队友提供更多的支持,要么就向上推进,紧贴前锋后面,但他在场上简直就是一个散步的闲人。

11、敏感的文件数据要锁起来,闲人免进。

12、一个年轻姑娘从窗口探出头来,绝没有办法不让所有的闲人瞧见。

13、在中国,要做到每天说英语似乎很难,除非你有一些外国朋友,而且,他们碰巧都是闲人。

14、我终止了与拉齐奥的合同,但是球队从未与我谈起我担任球队管理人员的事。

离开球队后,现在我成了一个闲人。

15、因为在这个世界上,除了辛勤工作的人,还有太多的闲人。

16、不是因为他的无知,开始有些闲人开始针对他说闲话了。

17、忙人为一个欲望而苦恼,闲人被无数欲望所折磨。

18、相反,政府很大程度上将市长们设想为城市中推动商业发展,协调那些不想别人在他们后院建任何东西的闲人的执行者。

中华书局新书推介

中华书局新书推介作者:来源:《中华活页文选·教师版》2015年第08期邓云乡集邓云乡著全集总定价:700.00元第一批9种邓云乡红学四书:《红楼识小录》《红楼风俗谭》《红楼梦导读》《红楼梦忆》邓云乡杂记五书:《云乡话食》《云乡话书》《云乡琐记》《云乡漫录》《云乡丛稿》第二批8种9册邓云乡旧京风土五书:《燕京乡土记(上下)》《文化古城旧事》《鲁迅与北京风土》《宣南秉烛谭》《北京四合院》其他:《草木虫鱼》《清代八股文》《诗词自话》过士行剧作选:鸟人过士行著定价:65.00元本书为“过士行剧作选”上集,收录《鱼人》《鸟人》《棋人》《大清列传》《杜十娘再沉百宝箱》《青蛙》六部剧作。

《鱼人》《鸟人》《棋人》合称“闲人三部曲”,是中国当代戏剧代表作之一。

《鱼人》讲述的是钓鱼迷的故事,那钓鱼迷为钓上一条巨大无比的大青鱼丢了孩子,老婆也弃他而去。

三十年后,钓神再次邂逅大青鱼,展现了一场人与“鱼”的较量。

《鸟人》讲了一群养鸟成癖的京城市民。

领头人既是鸟痴更是心忧京剧衰落的戏痴三爷。

胖子,一个人到中年的京剧迷,日夜渴望成为三爷的京剧继承人。

华人精神分析学家丁保罗立志治疗中国的心理病患者,他顺利地将三爷与胖子等养鸟人收入“鸟人心理康复中心”进行治疗。

鸟类学家陈博士为追求中国仅有的一只珍禽褐马鸡而混迹于养鸟人中。

《棋人》讲述了一老一少因棋而痴的故事,老少棋痴的言行和心理贯串始终,也是一种近乎病态的自我偏执的展示。

《青蛙》通过发生在海边小城一个发廊里的荒诞故事,表现了全球变暖、工业污染、女权主义和生育等当今人类面临的重大课题。

过士行剧作选:厕所过士行著定价:65.00元本书为“过士行剧作选”下集,收录《坏话一条街》《厕所》《活着还是死去》《回家》《五百克》《遗嘱》六部剧作。

《坏话一条街》讲述了一对青年男女闯入“坏话街”,同时一群白大褂正在搜寻一名精神病人的故事,作品将民谣、绕口令、俏皮话巧妙结合,呈现了一个令人伤心、愤努而又无可奈何的生存环境。

浅析过士行三部话剧的叙事视野

浅析过士行三部话剧的叙事视野作者:周小琴来源:《青年时代》2017年第10期我国当代先锋戏剧诞生于20世纪70年代末,它在90年代以后又有了新的发展,戏剧生存状态有以体现国家意识形态的主旋律话剧、有以商演为特征的通俗戏剧、有以先锋前进的实验戏剧以及对名著重排和改编的戏剧等,呈现多元并存狀态。

与此同时,这个时期也涌现出了一批进行开创性实验的戏剧家,如:孟京辉、牟森、林兆华、杨立民、过士行等,他们的戏剧有的反叛的倾向、敏感的意义、嘲弄反讽等来展现作品,有的致力于形式上的创新,打破戏剧固定的叙述结构,将时空分散描写,赋予作品深邃的含义。

这时期的小剧场成为戏剧的主要表现形式,小剧场的出现是新时期中国戏剧发展里程的重要标志。

20世纪的90年代,我国话剧的发展偏向都市化,一些作家开始摆脱宏大的主题,转向撰写都市人普通人的生活,以此展示都市中生活人们的内心世界。

过士行是当代先锋实验戏剧的创作家,他的文学创作把文学世界的是与非、善与恶、正与邪等二元论层面的事物以一元论的观点看待,通过对都市人的生存困境的关注,揭示了他们处在生存困境而不知的悖论、异化和荒诞意识倾向,过士行以他的作品来展现现实的人们的困境,以达到警醒作用。

一、作家与其三部作品过士行的曾祖父在安徽徽州一边开古玩店,一边和各路棋友下棋,过士行的祖父和叔祖也经常观看他们的父亲与他人对弈,都对围棋有所了解,后来都成为很有名气的围棋高手,过士行的父亲的围棋水平也达到相当程度,过士行小时候受到他祖父和父亲给他的围棋启蒙,他的棋艺有了很大提高,可见这段经历成为他后来创作《棋人》的基础。

过士行也曾喜欢钓鱼、养鸟,在这些活动中感悟了不同的人生,产生了创作的欲望,这就是以“闲人”为创作目标的三部话剧作品:《鸟人》、《鱼人》、《棋人》,他的作品个性鲜明,他本人也因此在中国话剧界具有了一定的地位。

二、寓言化叙事90年代以来,由于话剧都市化方向的发展,过士行、李六乙等剧作家开始了寓言化的写作方式,他们对都市的现实人生困境进行描写和反思。

闲人过古行的闲话

闲人过古行的闲话

于蕾;范永恒

【期刊名称】《英才》

【年(卷),期】2000(000)004

【摘要】从1989年写第一部话刷《鱼人》开始,过土行这些年中只与了四部话剧,即“闲人三部曲”《鱼人》、《鸟人》、《棋人》和《坏话一条街》,但是每部戏都叫得响,在北京话剧界,他是个典型的“贵精不贵多”的奇才。

他说,我写戏慢,因为写一部戏我首先要想,这样的题材有没有人写过,其次是我怎么看这样的事

【总页数】2页(P)

【作者】于蕾;范永恒

【作者单位】

【正文语种】中文

【中图分类】K825.7

【相关文献】

1.闲人闲话茶文化 [J], 苏祖荣

2.闲人闲话手记(16) 传统文化之四:哈哈镜前看“糟粕” [J], 实言

3.闲人闲话手记(13) 传统文化之一:情重于山 [J], 实言

4.闲人闲话之(17) 传统文化之五——冤乎哉,孔夫子! [J], 实言

5.闲人闲话手记(15) 传统文化之三:“一个都不能少” [J], 实言

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

过士行其人其事

作者: 冼济华

出版物刊名: 戏剧之家

页码: 27-30页

主题词: 围棋 林兆华 话剧院 三部曲 下棋 演出市场 舞台艺术 钓鱼 北京人艺 广告牌

摘要: 非等闲的"闲人三部曲"记得是’93年初夏的某日清晨。

首都剧场门口人头攒动,熙熙攘攘,排成了长龙,曲曲弯弯,一直蜿蜒到王府井大街。

这是观众在排队购戏票。

可不是吗?巨大的演出广告牌醒目地写着:北京人民艺术剧院演出话剧《鸟人》,编剧过士行,导演林兆华……这时的话剧市场已开始冷落萧条了,但在这剧场门口,却出现了观众踊跃争相购买戏票的奇观,成了舞台艺术和演出市场一道亮丽的风景线。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

“如来拈花笑,金刚眼睁圆。

妙法听鱼跃,参禅凭钓竿。

”我认为过士行在戏剧美学上的追求,尽在“如来拈花笑”这五个字中。

过士行的作品很有剧场效果,观看过程中常常充满欢笑。

正如童道明所说,“倒也不见得有多深奥或深刻,但总觉得还有点什么不能为我们的直觉、直感一下子捕捉到的意义存在。

”[1]这种似是而非、把握不到的存在意义正是过士行戏剧创作的追求所在——禅宗里所谓“拈花微笑”那种只可意会不可言传的美。

过士行说起曾用珍藏的一本书向人换了一本铃木大拙与弗洛姆合著的《禅与心理分析》。

“铃木虽不得不用语言来解释不可言传的禅,可他非常智慧,用浅显的语言,东西方文化比较方式,……我突然感受到一种前所未有的东西,纷乱的世相有了截然不同的意味,悖论、老庄与禅在智慧的层面上互相辉映,我突然对荒诞戏剧以来的后现代戏剧有了新的感受。

”[2]这本书使他开悟,从此决定写戏。

佛教中的神是“包含各种潜在的精神可能性的神,内容宽泛而不定。

它并不显示出仁爱、慈祥、关怀世间等神情,它所表现出的恰好是对世间一切的完全超脱。

”“它以对世人现实的轻视,以洞察一切的睿智微笑为特征,在惊恐、阴冷、血肉淋漓的悲惨世界中,显示出他的宁静、高超、飘逸和睿智。

”[3]对于过士行的作品,佛教精神首先体现在一系列寓言化的人物身上。

他笔下的人物们提笼架鸟、下棋垂钓、票戏唱曲,皆为现代生活的边缘人物。

然而无论《鱼人》中的钓神、《鸟人》中的三爷、还是《棋人》里的何云清均非等闲之辈,他们是隐匿在普通人中的大师,是某一行当里出类拔萃的人物,专一技者如庖丁解牛,梓庆削木为醵。

三爷、钓神、何云清,他们将自己的生命对象化,投注其中,达成“惊犹鬼神”之境。

在作者笔下,他们是传奇式人物、神秘的半人半仙,他们抽离了性格,是道的体现者。

他们具有共通之处,即对一技以外的任何事都不作一瞥,心如止水,几十年如一日定睛于生命的投注对象,仿佛僧人入定,只为最后一刻的顿悟。

鱼人倾尽一生与大青鱼较量,“他往那儿一坐,风不敢刮,浪不敢起”,垂钓犹如参禅,连失二子,这不啻如同须达孥好善乐施将二子舍予乞者的故事,最终自己也死于这场较量。

佛家的一种说法是:不必出家,也可成佛;成佛也就是不成佛,在日常生活中保持或具有一种超脱的心灵境界也即是成佛。

这些大师混迹于群众闲人中,而根本上又与芸芸众生相隔绝;表面似乎无差别,但精神境界不同;为众人崇敬,却又敬而远之,不被世俗所理解。

何云清居陋室,劈柴薪,以茶待

友,与棋为伴。

达摩老祖面壁方十年,而他三十载未出这间屋子,独对一盏棋局。

生命之于他,仅在于“智慧”二字。

然而当开悟的瞬间终于到来,他竟看到在智慧之光所能映照的黑白天地之外,还有一个需要用心去体验的更广阔世界,还应留一份心去抬首望一望天空。

为什么选择这一群人作切入点?他们是传统文化中由中心到边缘的人群,他们经历了绚烂至极而始归平淡的过程,更能超然于尘世之外,也正是这样的人方能成为道的体现者。

何云清说:“火气未退的人是下不了棋的。

但有高手,对棋以外的事物都能做到古井无波。

这种生活不是常人所能忍受的。

”大师与他们为之献身的东西,如三爷和鸟、何云清与棋、钓神与鱼之间,有一种互为指喻的关系。

过士行深谙此中之味,以一种指喻,无限隽永地表达了无法言语的倾诉。

这些大师们犹带着魏晋之风,潇洒不群、超然自得、无为而无不为,留下的是才情、气质和内在的智慧与精神性。

过士行对禅宗的“悟”并不仅停留于人物的意指,更贯穿于剧作的整体呈现,也贯穿于作者本人对笔下人物以及他们经历的悲剧命运所特有的情感和观照当中。

这些人物的精神历程或许也正是他的生命观,拈花微笑的并未见得是其笔下人物,而恰是作者本人。

如来拈花微笑,他在笑什么?过士行在瑞典作家迪伦马特那里找到了较为明确的答案。

“《天使来到巴比伦》《罗慕路斯大帝》都是无与伦比的。

那种睿智,看待世界的悖论方式恰恰与禅宗可以相互印证,有些很妙的地方甚至可以成为公案。

”悖论(Paradox)又译“是非谈”,两个都是“是”,却又互相抵触、牵制,都要将对方压倒,却又谁都压不倒谁。

这个世界有许多无法理喻的事,或许悖论才更能接近生活的真相与本质。

“老于头和钓神,一个养,一个钓;一个生,一个杀,彼此都豁出老命作辉煌的一掷,生者站在水湾中,杀者坐于断岸上,各自以理想、人格相角力。

”[4]哪一个更接近真相?哪一个更崇高?彼此各执一词,却又都向着悲剧的深渊以死相争,作者本人不作评判,因为本无所谓是非,生命的本相就在于这不可言说的微笑之中。

正如闻一多评张若虚的《春江花月夜》:“在神奇的永恒面前,作者只有错愕,没有憧憬,没有悲伤。

”“他得到的仿佛是一个更神秘、更渊默的微笑,他更迷惑了,然而满足了。

”有着某种神秘的哲理,某种对人生的感伤,但仍是快慰清淡的。

因为他明了,生命的本真既不在于生,也不在于杀,而在于生与杀的并存和角力之中。

这或才是如来拈花一笑的智慧所在。

既然逃不开这人世的大罗网,又何必费尽心力“江海寄余生”?不如淡然一笑,只留给世人对它的无限遐

过士行“闲人三部曲”戏剧美学境界■张媛媛

剧影月报剧评

24

想和揣摩。

因此,在过士行的剧本中,更大范畴地呈现给我们精神潜在的无限可能与宽泛性。

世间本无真相,而真相之有正存在其“无”当中。

何云清舍弃妻子、家庭、世俗亲情,与围棋独对三十载,只为求得一悟,但最终悟道的恰是自己所舍弃的,这是一个玩笑?抑或一个讽喻?悟的结果已不重要,悟的过程与结局相互构成悖论,这才是唯一。

既然如此,我们又何必苦苦执著于追问作者更同情老于头还是偏向于钓神,闲人文化展现的一份幽怨古风是中国文化的残存还是“世俗文化的花朵”?如像作者过士行那样,求超脱而未能,欲排遣反戏谑,出入佛老,颇作玄思,行云流水,皆无定质,嬉笑怒骂,不言皆明,对整体人生虽也有空旷、淡漠,却深藏着对生命强烈的欲求与留念。

止庵在《我的朋友过士行》一文中评论说,《鸟人》整出戏就是一个公案,充满了消解意味,用精神分析消解养鸟,以京剧消解精神分析,而戏拟方式的运用本身又消解了京剧。

在这出戏中可以看到很多迪伦马特的影子,很重要的一点即“悲喜剧”的形式,以喜衬悲,是作者面对一个失落的世界转而以戏谑、调侃的态度,游戏性质的反叛传统,或者说是一种回归,趋向于平和,在表面的漫不经心、满不在乎中消解一切。

这恰恰与后现代精神相一致。

当然过士行未见得会承认自己有王朔那样的后现代勇气,但骨子里却不期然与这个时代暗涌的情绪一致,只不过始料未及的是竟然在最古老的禅宗里获得了启示。

拈花微笑是一个境界,它观照见什么?是天地间有这么一个人举杯邀明月,对影成三人;是一盏寒棋,唯有清辉与游魂的世界。

过士行的作品开拓了一个个诗的意境,它存在于智者静坐参禅无限广阔的思维空间。

过士行话剧的情节如此简单,有一种悟道的感觉,有对棋艺的执著,也有对平凡人生的领悟。

参考文献:

[1]童道明:《趋近精神》,《坏话一条街:过士行剧作集》,中国国际广播出版社,1999年版,P330。

[2]过士行:《我的写作道路》,《坏话一条街:过士行剧作集》,中国国际广播出版社,1999年版,P357。

[3]李泽厚:《美的历程》,三联书店出版发行,2017年版,P116。

[4]何西来、丛小荷:《亦俗亦雅亦庄亦谐:话剧<鱼人>观后》,《坏话一条街——过士行剧作集》,中国国际广播出版社,1999年版,P340。

赖声川的话剧《暗恋桃花源》一经问世便引起了巨大轰动,至今该剧还久演不衰,在赖声川的“表演工作坊”有很多的作品是通过即兴创作的手法创作出来,这也使我们对其作品的艺术特色产生了研究兴趣。

本文通过对话剧《暗恋桃花源》的灵感来源、即兴创作、艺术手法三个方面进行研究,分析它的艺术特色。

一、剧本创作的灵感来源

《暗恋桃花源》讲述的是:在一个剧场里有两个剧团分别在争夺演出场地,在第一幕上演的是悲剧《暗恋》剧组,讲述的是一对恋人云之凡和江滨柳在解放战争后迁徙台湾,分割40年的爱情故事,《桃花源》是讲述的打渔人老陶,和自己老婆春花以及邻居袁老板的三角恋的故事,这看似是是两个不相干的剧组,却给我们带来了不同寻常的演出效果,因为《暗恋桃花源》的戏剧结构的奇特,以及悲剧喜剧交错相织的观演效果,使得一经问世便闻名于世界,至今久演不衰。

话剧《暗恋桃花源》的创作灵感来源是一次观看演出的经历,因为这个剧场在同一天有两个单位需要走台,而且时间接的很紧,排练还没有结束,另外一组毕业典礼的的小朋友都来了,就这样两组人在同一个舞台上展现出了一个混乱的场景,通过这一次的经历,赖声川的脑海里就构想出了两个剧组争夺舞台的事件,形成了舞台上表达悲喜一体两面的思路,于是,有了我们现在看到的《暗恋桃花源》两个不同形式的戏剧出现在了同一个舞台,如果不是赖声川的那一次有趣的经历,我们可能很难看到这么一部剧目的出现。

这部剧在演出开始一直被干扰一直被打断,使得这部剧有着不一样的戏剧张力和演出动力,在这种干扰下形成了空前的艺术观演体验,这部剧的混乱,其实也可以结合当时台湾的背景来看,当时的台湾的秩序太乱了,其实舞台上呈现的混乱每一位台湾的观众都能在生活中得到真实的的写照,在这种混乱下,需要形成一种新的秩序,而《暗恋桃花源》中一些混乱不搭调的元素混杂在一起,形成了新的舞台秩序,其实也是真实的对当时台湾人民生存现状的一个真实的写照。

二、表演工作坊的即兴创作

在《中国百科大辞典》是这样定义“即兴表演”的:无完整

话剧《暗恋桃花源》的艺术特色

■王晓榆

剧评剧影月报

25。