胜任力模型构建方法综述

2007年第9期

科技管理研究Science and T echno l ogy M anage m ent R esearch

2007N o 9

收稿日期:2006-11-08,修回日期:2006-07-30

基金项目:国家自然科学基金项目 制造行业管理胜任力的研究 (70372042)

文章编号:

1000-7695(2007)09-0229-03

胜任力模型构建方法综述

冯 明,尹明鑫

(重庆大学经济与工商管理学院,四川重庆 400044)

摘要:回顾国内外胜任力模型构建方法,一般被划分为五类:行为事件访谈法(行为法)、职能分析法、情景

法、绩效法和多维度法。文章对这五种建模方法进行了介绍,同时对这五种方法进行了简要的对比与分析。关键词:胜任力模型;构建方法;行为事件访谈;多维度法

中图分类号:G311 文献标识码:A

传统的竞争优势来源日益变得易于模仿,人力资源管理可以帮助企业开发具有企业特色的能力而取得竞争优势。如何有效进行人力资源开发与管理,这是研究者与管理者共同关注的课题。近年来,胜任力研究为解决这一问题提供了新的思路和方法,促进了传统的人力资源管理转向战略性人力资源管理。虽然国外众多学者构建了许多不同的胜任力模型,但是他们的构建方法各不相同,本文对各种模型构建方法进行了回顾与分析。

1 胜任力内涵

自从胜任力的概念提出后,胜任力的研究就成为全球的焦点。对于胜任力的定义,现在还没有形成一个统一的认识,但是大多数人形成了一个比较一致的看法:能将某一工作(或组织、文化)中表现优异者与表现平平者区分开来的个人潜在的、深层次特征。它可以是动机、特质、自我形象、态度或价值观、某领域的知识、认知或行为技能,任何可以被可靠测量或计数的,并且能显著区分优秀绩效和一般绩效的个体特征。胜任特征模型,则是指担任某一特定的任务角色所需要具备的胜任特征的总和。

2 国内外胜任力构建方法分析

2 1 行为事件访谈法(行为法)

行为事件访谈是由D av idM cC lell and 提出来的,是美国主要采用的一种方法,也是目前公认最有效的方法。该方法采用开放式的行为回顾式调查技术,要求被访谈者列出他们在管理工作中发生的关键事例,包括成功事件、不成功事件或负面事件各3项,并且让被访者详尽地描述整个事件的起因、过程、结果、时间、相关人物、涉及的范围、影响层面以及自己当时的想法或感想。访谈者在征得被访者同意后应采用录音设备把内容记录下来,对行为事件访谈报告进行内容分析,记录各种胜任特征在报告中出现的频次,然后对优秀组和普通组的要素指标发生频次及相关程度统计指标进行比较,找出两组的差异特征,根据显著性差异特征,建立绩效优秀者胜任特征模型。

这一方法的要点是:研究对象集中在出色的业绩者,主要应用行为事件访谈法、访谈资料的主题分析法,将分析结果提炼为用行为性的专门术语描述的一系列胜任力。该方法最主要的贡献者是几位美国学者Boyatzi s 、Schroeder 、Spencer L M 和Spence r S M 。

Boyatzis 识别了和杰出绩效有因果联系的胜任特征,包括6个类别的12个胜任特征,另外还有7个临界胜任特征。Schrode r 在价值创造和管理胜任力之间架起了一个更加清晰的桥梁,开发出了一个新的管理效率模型;基于该模型,他识别了十一种高绩效管理胜任力。Du l ew i cz 和H erbert 在1988年开始对英国72名一般管理人员的能力进行了有效评价,经过七年研究之后,他们通过因素分析确定了两条划分高低绩效的标准:当前资历和晋升机率。通过分析发现,高低绩效管理者在以下胜任力方面存在显著性差异:风险承担、计划、组织、激励他人、人员管理、果断和成就动机。仲理峰和时勘建立了我国家族企业高层管理者胜任特征模型,包括威权导向、主动性、捕捉机遇、信息寻求、组织意识、指挥、仁慈关爱、自我控制、自信、自主学习、影响他人等11项胜任特征,其中威权导向、仁慈关爱是我国家族企业高层管理者独有的胜任特征。2 2 职能分析法

该方法在英国盛行了近20年,更主要关注最低限度可以接受的绩效。它关注于实际的工作产出,焦点在工作而不是工作中的个人,通过基于分析的过程,识别出一个职能或工作所要求的产出能力。该方法首先调查职位的工作责任、任务、义务、角色和工作环境,同时抽取、分析出职位的工作职责与关键角色(key roles);然后对可接受的标准或绩效进行描述,根据角色和工作职责确定胜任力单元(competency unite);最后确定胜任力。

1986年,英国职业资格委员会建立,其主要的角色是出版国家性质的职业标准胜任力,他们是该方法的推动者。M ansfie l d 和M athe w 开发了一个工作能力模型,和英国的职业标准有着紧密的联系,从该模型可以明显地感受到他们使标准更加动态,包括职业能力四个内部相关的方面:技术期望!完成工作角色的期望;管理权变!在流程和程序中认识和解决潜在的和实际的故障;管理不同的工作活动!完成平衡和协调大量不同的潜在的冲突活动;管理工作环境的接口!响应、管理自然的限制。

王重鸣、陈民科运用基于胜任力的职位分析,编制了管理综合素质评价量表,并运用此量表调查了220名中高层管理者,采用因素分析和结构方程模型检验企业高级管理者胜任特征的结构。结果表明,管理胜任特征结构由管理素质和管理技能等两个维度构成,但在维度要素及其关键度上,职位层次间存在显著差异。

冯 明等:胜任力模型构建方法综述

2 3 情景法

权变理论认为,企业组织是社会大系统中一个开放型的子系统,受环境的影响,因此必须根据企业组织在社会大系统中的处境和作用,采取相应的组织管理措施,从而保持对环境的最佳适应。Boyatzis强调,胜任力导致的杰出工作绩效与工作要求以及组织环境之间存在着相互影响的关系,在不同的组织中,相同或类似的工作岗位上员工的胜任力特征也不尽相同。N o rdhaug认为,公司具体性(公司情景)之所以影响管理胜任特征结构,是因为公司文化的不同或者因为公司各自的特点所造成的。

基于情景的方法是把注意力放在影响职位、工作、团队、专业的未来趋势上,强调人们必须知道即将变化的环境是什么、需要什么胜任力。按照这种思路,Thompson提出了胜任力框架,认为首先分离影响组织、工作、职位或专业的关键变化或趋势;然后针对工作中的变化趋势,结合组织实际情况,确定适应环境变化的组织胜任力;最后根据组织胜任力确定胜任力域(competence do m a i ns)、胜任力和胜任力要素。T ho m pson认为在组织环境当中,组织文化对胜任力起着决定性作用,组织文化赋予了胜任力域、胜任力和胜任力要素的含义与结构;与此同时,组织胜任力反映了组织文化。在T ho m pson的胜任力框架中,胜任力定义为:胜任力是综合的一系列行为,这些行为能够引导管理者在胜任力域内取得好的绩效;胜任力要素定义为:个人胜任力的组成成分。T ho m pson,L i ndsay和S t uart运用该方法开发了一个模型,用于测量中小企业高层管理者的胜任力。

按照这种思路,M o rgan在变化的环境中开发新的胜任能力。M o rgan的方法总共召集了6到10位高层管理者进行结构化的讨论,他们被问到未来组织所面临的挑战;在随后的分析中,M o rgan揭示了满足这些挑战所必需具备的能力。G ay 调查了世界范围内管理者所需要具备的胜任力,5个排名最高的胜任力依次是:国际间谈判、全球战略、文化移情、全球意识和建立国际团队。Chong做了一个对比研究,即英国管理者和新加坡政府部门管理者在胜任力方面的对比研究,发现计划、组织和激励他人等胜任力在管理者的职业发展中尤其重要,而不论他们的国籍或工作部门环境。冯明的研究发现,在选拔国有企业行政中层管理人员时,应特别注重激励指导用人能力、经营能力等指标;在选拔支部书记时,应更加注重乐观自信、人际交往与合作等指标。

2 4 绩效法

这种方法是以P atricia M c lagan公司而著称,它主要集中在工作的目标、专业、团队小组,通过分析绩效来确定胜任力。虽然我们可以根据前面介绍的方法建立有效的胜任力模型,但是有些学者在实证研究胜任力与绩效的关系时发现,胜任力的各个维度不总是与绩效成正相关。事实上,在运营管理文献当中,有一些实证研究表明,一些胜任力维度与绩效成负相关。U pton发现工作经验(w ork f o rce exper i ence)与制造柔性成负相关。组织学习曲线的有关文献表明:能力随着时间慢慢降低,同时回报开始逐渐减少,这样就会产生绩效不会增长的现象。所以我们可以采用绩效法来识别有效的胜任力。

应用绩效法获得胜任力主要采取下列步骤:(1)在组织胜任力模型研究中表述关于可能影响到工作、职位、团队或专业变化的外在因素;(2)遵循工作输出的菜单;(3)发展与工作输出联系的工作品质需求的菜单;(4)设计一系列工作胜任力或联系到每一个胜任力的指标;(5)通过工作输出的分析确定一系列工作角色发展;(6)发展胜任力草图。

根据这种方法,Corbett和V an W assenhove研究发现,如果企业与供应商能够共同承担风险、技术信息共享、共同计划,能够促进买卖关系,在短期内这将会促进企业绩效的提升;但是在长期看来,企业标准会向一供应商进行长期购买,这种情况下买卖关系就会过分紧密,同时会对产品质量和准时交付有不利影响。同时A drian D one、M a rk F rohlich、R am N a rasi m han和Chr i s V oss对采购胜任力实证研究发现,雇员能力(emp l oyee co m petence)维度对购买订单周期时间有不利影响,买卖能力对产品质量和准时交付有不利影响。黄哲鹏和杨宗艳运用灰关联分析理论对胜任特征指标的分析结果表明,工程技术人员胜任特征有四个关键的定量衡量指标,它们是综合面试、学历、项目经验和执业资格。

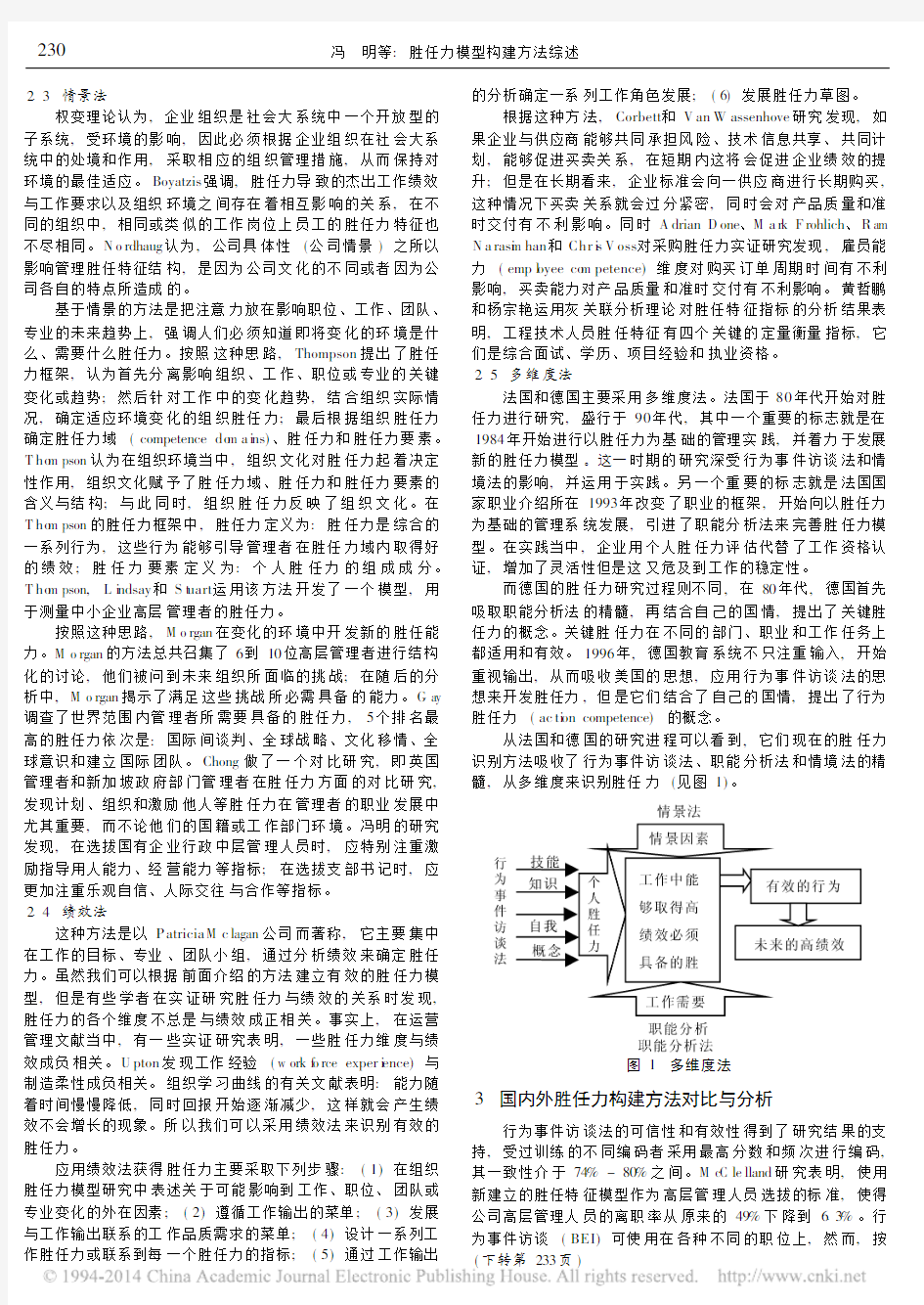

2 5 多维度法

法国和德国主要采用多维度法。法国于80年代开始对胜任力进行研究,盛行于90年代,其中一个重要的标志就是在1984年开始进行以胜任力为基础的管理实践,并着力于发展新的胜任力模型。这一时期的研究深受行为事件访谈法和情境法的影响,并运用于实践。另一个重要的标志就是法国国家职业介绍所在1993年改变了职业的框架,开始向以胜任力为基础的管理系统发展,引进了职能分析法来完善胜任力模型。在实践当中,企业用个人胜任力评估代替了工作资格认证,增加了灵活性但是这又危及到工作的稳定性。

而德国的胜任力研究过程则不同,在80年代,德国首先吸取职能分析法的精髓,再结合自己的国情,提出了关键胜任力的概念。关键胜任力在不同的部门、职业和工作任务上都适用和有效。1996年,德国教育系统不只注重输入,开始重视输出,从而吸收美国的思想,应用行为事件访谈法的思想来开发胜任力,但是它们结合了自己的国情,提出了行为胜任力(ac ti on competence)的概念。

从法国和德国的研究进程可以看到,它们现在的胜任力识别方法吸收了行为事件访谈法、职能分析法和情境法的精髓,从多维度来识别胜任力(见图1)

。

图1 多维度法

3 国内外胜任力构建方法对比与分析

行为事件访谈法的可信性和有效性得到了研究结果的支持,受过训练的不同编码者采用最高分数和频次进行编码,其一致性介于74%-80%之间。M cC le lland研究表明,使用新建立的胜任特征模型作为高层管理人员选拔的标准,使得公司高层管理人员的离职率从原来的49%下降到6 3%。行为事件访谈(BEI)可使用在各种不同的职位上,然而,按(下转第233页)

230

徐永其等:团队凝聚力的分析与评价

参考文献:

[1]马德森,刘一民.体育团队凝聚力及其多维综合评价体系研究

[J].北京体育学报,2005(2):152-154.

[2]李广义.层次分析法的岗位评价模型设计[J].中国流通经济,

2004(4):40-44.

[3]王琼芝.群体行为与团队激励[J].企业改革与管理,2005

(12):32-34.

[4]杨晓莹,连铃丽.国外群体凝聚力研究评价[J].外国经济与

管理,2006(3):45-51.

[5]王赛,刘开第,刘开展.层次分析法AHP简化模型[J].数量

经济技术经济研究,1999(6):50-52.

[6]孙成志.组织行为学[M].北京:北京出版社,2001.

作者简介:徐永其(1963-),男,江苏昆山人,淮海工学院经济管理系副教授,主要研究方向为人力资源管理;胡志健(1975-),男,江苏建湖人,淮海工学院经济管理系讲师,主要研究方向为投资学。

(本文责编:廖政权)

(上接第230页)

照这种方法建立胜任力受到了众多学者的批评。bartlett和ghosha l认为这种方法建立起来的胜任力是静态的、是回顾过去,不能表示过去的胜任力能够促进将来的高绩效;S t uart 和L i ndsay认为,当今的企业处在变幻的内外部环境之中,这要求组织不断地对胜任力进行调整,而按照行为事件访谈建立起来的模型不能够有效地反映这些环境变化。

职能分析法能够识别出一个职能或工作所要求的产出能力,但是它也受到批评,主要在以下几个方面:(1)情景的重要性没有被考虑进去;(2)标准集中在个人的成就上,而忽视了许多管理产出是团队合作的结果;(3)标准假定每一个胜任力单元等同于管理者的成功;(4)标准过于静态;

(5)标准倾向于忽略知识和个人胜任力的重要性;(6)忽视了过程能力。另外,Cheetha m和Chivers断言,模型在职业领域内没有得到广泛的测试,认为模型严重趋向于职能胜任力而忽视了个人能力和知识,还批评职业标准不能包含伦理和价值维度。

在情景法的研究文献中发现,不同任务背景和不同组织背景能够影响胜任力。尽管许多管理工作具有雷同的胜任力,但是研究发现,一些胜任力将因为情景因素而变得有所不同,情景因素和所要求的胜任力之间的关系还不是非常明确。

绩效法可以解决国内外有关胜任力研究存在的不足:一是研究的方法主要依赖于研究人员的外部观察或经验判断,缺乏从企业本身出发,对业已存在的各项人员测评指标进行系统的分析和验证研究;二是对于胜任特征维度只有定性的描述,没有可操作性的定量指标及其权重,无法进行实际的运用。但是胜任特征研究,是员工过去某个时点胜任特征指标值(va l ue of competencies i ndex)和目前员工绩效值的相关性研究,其研究对象是动态的、跨年度的,实际中要获得完整的、跨越几年的研究数据是很困难的,因此胜任特征应用研究的样本也是很少量的,无法对该领域开展有效的、系统的研究。

多维度法吸收了行为事件访谈法、职能分析法和情境法的思想,能够多角度识别出胜任力,这些胜任力不仅包括动机、特质、自我形象、态度或价值观,还可能包括某领域的知识、认知或行为技能。但这些单独的胜任力在现实当中和绩效有什么联系?多种胜任力能不能相互促进来提高绩效?在多种胜任力共同作用下,有没有个别胜任力对绩效有副作用?这些我们都不得而知,需要待进一步探讨。

参考文献:

[1]李明斐,卢小君.胜任力与胜任力模型构建方法研究[J].大连

理工大学学报(社会科学版),2004,25(1):28-32.

[2]M ANSFIELD R.W hat co m pet en ce is reall y abou t[J].C o mp eten cy,

1999,6(4):41-44.

[3]王重鸣,陈民科.管理胜任力特征分析:结构方程模型检验

[J].心理科学,2002,25(5):513-516.

[4]THO M PSON J E,STUART R,L I NDSAY P R.The co m petence of top

tea m m e mb ers:a f ra m e w ork for successfu l perf or m ance[J].Journ al ofM anagerialPsychol ogy,1996,11(3):48-67.

[5]冯明.国有企业中层管理人员选拔、考核和培训体系研究[R].

浙江大学博士后出站报告,2002:109.

[6]UP TON D M.F l ex i b ilit y as processm ob ili ty:them anage m en t ofp lant

capab ilities for qu ick res ponse m anufacturi ng[J].Journ al of Opera ti on sM anage m en t1995,13(3):205-224.

[7]黄哲鹏,杨宗艳.基于灰关联分析的知识员工胜任特征模型指标

研究[J].科技和产业,2005,5(2):25-28.

作者简介:冯明(1967-),男,汉,四川宣汉县人,副教授,硕士研究生导师,博士,主要研究方向为人力资源管理和组织行为学;尹明鑫(1982-),男,汉,重庆人,硕士研究生,主要研究方向为人力资源管理。

(本文责编:陈 夏)

233

胜任力模型的构建流程

胜任力模型的构建流程 一个相对完整的胜任力模型构建过程大致可以划分为三个步骤:职系与序列划分、能力素质要素提炼和能力素质要素评级。 首先是要进行职系与序列的划分。胜任力模型是建立在明确的职系和序列划分基础之上的。 “职系”是指由两个或两个以上的职位组成,是职责繁简难易、轻重大小及所需资格条件不同,但工作性质相似的所有职位集合。简言之,一个职系就是一种专门职业(如管理职系、操作职系等)。“序列”是指将现有组织结构中具有相同或相近专业资质要求的职位归并成一类职位群组。每个序列具有其独特的能力素质结构组合和描述,一个职系包含一个或多个序列,一个序列只能在一个职系当中。划分职系和序列的目的是通过设立不同的职业通道,为员工指明职业发展的方向。 在具体进行职系划分时,可以工作性质相似为原则,通过企业价值链分析来确定职系的划分。例如,通过对某石油炼化企业价值链进行分析,将企业的所有职位划分为管理职系、技术职系和操作服务职系。序列的划分以能力素质要求相近为标准,可以通过业务类别和职责对比归类两种方法确定序列划分。例如,根据岗位说明书在对岗位能力素质初步判断的基础上,将某企业管理职系下面的所有职位划分为中层管理序列、财务管理序列、综合管理序列和生产管理序列等。 职系和序列的划分是公司进行职位管理的基础和重点,也是胜任力模型构建的基础。通过职系分类,可以为员工设立多条职业发展通道,同时,通过序列划分,可以明确不同职位能力素质的差异,实现对员工的区别管理。 第二步是在职系和序列划分的基础上进行能力素质要素的提炼。 一个完整的胜任力模型由核心能力素质、通用能力素质和专业能力素质三部分组成。因此,能力素质要素的提炼也将围绕这三部分能力素质进行。首先是核心能力素质要素的提炼,“核心能力素质”是基于公司核心价值观、企业文化与战略愿景,要求全体员工都应具备的能力素质。核心能力素质要素提炼可以采取行业共性分析、企业资料分析和企业调研等方式进行。例如行业共性分析,可以采取行业共性分析、优秀标杆企业借鉴等方法,通过对行业的共性分析以及标杆企业核心能力素质的分析,获取行业或标杆企业在核心能力素质方面的共性需求,得出可供备选的核心能力素质要素。最终经过分析和研讨确定企业的核心能力素质;接下来是进行序列通用能力素质要素的提炼。“序列通用能力素质”是每个岗位序列所要求的能力素质,但不同岗位对能力素质的要求不同。通用能力素质要素提炼可分为以下三

如何构建胜任力模型

如何构建胜任力模型 作者:严正 麦克里兰等人开创的古典建模法(行为事件访谈法)仍然是最常用也是最精准的建模方法,它最适用于岗位胜任力模型的构建。但是经过将近40年的应用与发展,衍生了多种方法或工具对古典建模法进行补充。 企业的核心胜任力模型是对企业全体人员的胜任力要求,它是企业的战略、愿景与价值观在每个人身上的体现。领导者胜任力模型是对企业高层领导者的胜任力要求,这种要求超越了岗位、专业乃至单个职能,它主要是反映企业宏观运营对高层领导者的胜任力要求。利用古典建模法来构建核心胜任力模型和领导者胜任力模型反而不太精准,因为绩效标准不好定义、样本不好选择(特别是高层领导者的人数相对较少)。所以,在古典建模法之前加入“战略气质分析”,目的是为核心胜任力模型、领导者胜任力模型的构建打下基础,主要是从战略的角度来构建核心胜任力模型和领导者胜任力模型。然后借助其他辅助工具对模型进行验证。 企业战略气质分析 企业战略模式分析 迈克·波特在其著作《竞争战略》中提出了三种通用的竞争战略,即成本领先战略、差别化战略和集中化战略。根据迈克·波特的战略划分,可以衍生出三种比较通俗易懂的价值创造模式。 第一种是产品领先型,这种价值创造模式是以产品的创新以及产品生命周期的缩短为导向,其经营的重要目标在于充当市场的领袖。 第二种是高效运作型,以严格的程序化、供应链管理来提高客户获得产品与服务的效率。 第三种是客户亲密型,这种企业以提高客户服务质量、效率、服务速度等来赢得竞争优势。采取这种价值创造模式的企业,要求员工不仅很好地理解和满足客户提出的需求,而且能帮助客户发现一些他们自己尚未明晰的潜在需求,能创造性地为客户量身定制个性化的产品。这三种价值创造模式,不仅反映在企业的组织流程、组织管理等方面,同时也要反映在人员的胜任力上。因为只有人员的胜任力反映和体现了企业的价值创造模式,才能保障企业战略与员工之间的沟通和传达,这对构建企业的核心胜任模型是非常重要的(见表1)。 表1 产品领先型价值创造模式所需关注的胜任力

撰写文献综述的方法与技巧

撰写文献综述的方法与技巧 会计1155班同学注意:文献综述和读书笔记在6月9日之前写好,6月9日班长收齐交给本导。 撰写文献综述是教学环节之一。一般安排在大三的下学期,目的是为大四撰写本科毕业论文做好前期准备。但是,实际执行的情况不容乐观,常见的问题是大部分学生从网上搜寻一篇应付了事,老师往往也没有对学生严格要求,要求退回去重新撰写,往往打个低分。因此,无论对于学生还是教师来说,都没有引起足够的重视。后果就是撰写本科毕业论文的时候学生不知如何选题、也不知如何搜集相关文献,无论教师还是学生都很被动。针对这一现象,加强对于撰写文献综述的撰写指导就凸现其重要性。 一、什么是文献综述? 顾名思义,文献综述就是对围绕某一主题的相关文献进行先“综合”再“评述”。文献综述也是科学研究的一种,因为它为科学研究提供一个观点综述,有利于在较短的时间内了解以往主要的观点,并在这些观点的基础上,提出自己的观点。有“新”的东西,围绕某一选题提出并回答“为什么”,就属于科学研究的范畴。 何谓“主题”呢?主题就是针对某一社会经济现象给出的理论解释。比如对于“会计改革”、“盈余管理”、“两权分离”这些经济现象提出的理论。先有现象,再有理论,理论要接受实践的检验,有解释力的理论才是科学的理论。文献综述就是对这些理论观点进行总结评述。比如,我们观察到,全世界都存在“会计”这门职业,总有人从事会计工作。那么会计是什么?有什么用处?会计工作中存在什么问题?新技术对会计工作提出了什么挑战?等等,都需要理论进行解释。 对于“会计是什么”,也就是会计的本质问题,国内有三种观点:“信息系统论”、“管理活动论”和“控制系统论”。为什么会存在这三种观点?每种观点的逻辑在哪儿?他们是如何论证这些观点的?围绕这些问题就可以写一篇文献综述,题为“对会计本质的几点认识”。 再比如盈余管理,什么是盈余管理?盈余管理是不是就是利润操纵?盈余管理有那些手法?每一种手法的经济后果是什么?会计准则如何应对盈余管理问题?等等,也可以写一篇文献综述。 再比如,对于“内部控制”问题,无论国内还是国外,都非常关心。那么什么是内部控制?国内外关于内部控制有那些观点?内部控制理论是如何演进的?内部控制理论的哲学基础是什么?等等,围绕这些问题又可以撰写一篇文献综述,题为“内部控制的理论基础与发展历程”。 宏观一点看,目前全球都在关注公司治理问题。那么,何谓公司治理,公司治理的理论基础是什么?目前围绕公司治理的研究有那些进展?影响公司治理的因素有那些?存在最优的公司治理模式吗?公司治理是一个大的题目,在这一范围内,可以进一步细分一些小问题,比如董事会独立性问题、独立董事的效用、管理者薪酬等等都可以进行文献综述。

毕业论文外文翻译-胜任力模型研究:文献综述和实证研究

Research on Competency Model:A Literature Review and Empirical Studies Abstract Western countries have applied competency models to addressing problems existed in their administrative and managerial systems since 1970s,and the findings is positine and promising. However, competency model hasn’t been introduced to China until 1990s and it is still unknown and mysterious to many Chinese managers. This paper aims to uncover the mysterious veil of competency model in order to broaden the horizon of Chinese managers and boost China's human resource development as well as management. Keywords:Competency,Competency Models,Empirical Studies of Competency Models It has been more than 30 years since competency model was utilized to human resource management.In western countries,competency model first displayed its effectiveness in government administration, meanwhile many multinationals and their branch companies applied the competency model to their daily business management and their business was a great success. As the notion of competency is gradually come to light and accepted by people all around the world,more and more enterprises have been trying to build their own competency model under the help of professional consultant firms. As a result,competency model has gradually been a very fashionable phrase in the field of management and quite a few enterprises are thus benefited from it. In recent years, competency model has become a hot spot in the Chinese academia as well as big-,middle- and small-sized enterprises alike,many relevant writings and books have also been translated and published. However, competency and competency model are still mysterious to many Chinese scholars, business managers as well as government administrators. Purpose and Significance of the Study The purpose of the study aims to make a critical literature review of the competency model,clarify some confusion related to it and explore its application. The following questions are employed to guide this study:What is competency? What is competency model? What are the theoretical and empirical findings related to competency model?

胜任力模型快速建立的步骤详解完整版

胜任力模型快速建立的 步骤详解 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

胜任力模型快速建立的步骤详解 1、明确管理职责,找到难点、痛点 想解决工作中的难点、痛点,先要明确我们的工作职责是什么? 首先,明确L2(一线主管)的上下级:从L1到L2是我干事到我们干事,要允许下属犯错,并勇于承担责任;从L2到L3,需关注不要越级管理并制订最佳战术,从L3到L4更应该关注战略的制订。 其次,明确L2的管理职责:4个小组得出了应具备的12条管理职责,根据管理的类型,被划分为三大类:管事、管人、管自己。 有了管理职责,那平时我们都是怎样做的呢?实现这样的职责,都用了哪些方法? 找到实现工作的职责和方法后,新晋管理人员们顿悟,原来平时做了很多无用功,要抓工作中的重点才能创造价值。通过投票,找出公认的难题。 重回难点痛点产生的情境,通过STAR的正反面案例对比,4个小组对认领的话题展开了研讨和情景案例的模拟,提炼知识,共创出问题解决的方法。 L2(一线主管)胜任力建模 接下来就进入关键环节——通过北森GENE Card建立出大家认可的L2层级胜任力模型。 沈莉老师带着新晋管理人员们学习了目前几家企业在用的经典能力模型及北森的GENE Card。几家知名企业的能力模型,分别通过有递进关系的层级法和无递进关系的关键行为法展现。目前常用的建模方法有:在线测评、访谈、情景文件筐、轮岗、项目实践等。建立出的能力模型基本分为三大类:通用型、管理(层级)型、职类(专业)型。 几家企业在用的经典能力模型 北森GENE Card GENE Card通过将管理人员进行五个层级的分类,梳理出不同层级需要的通用能力要求,五个层级分别是:一般员工、一线主管、部门经理/总监、集团职能负责人/事业部总经理、集团高管: GENE Card的建模逻辑是岗位——挑战——胜任力。挖掘每个层级的挑战,根据挑战梳理出其需要具备的能力要求,这些能力要求就是岗位素质模型。

胜任力模型构建三部曲

胜任力模型构建三步曲 2008-3-22 13:53:41 页面功能【字体:大中小】【打印】【关闭】 胜任力模型是现代人力资源管理的一项重要基础工作,通过胜任力模型的分析和建立,可以有效开展人力资源管理的各项工作,如招聘任用、培训、职业发展、薪酬、晋升、绩效评估等等。胜任力模型的建立是一项动态的系统工作,一般来讲,胜任力模型的构建分为构建胜任特征辞典、构建胜任力模型、人力素质测评与胜任力模型的检验修正等几个模块。以下将针对这三大步骤对胜任力模型构建逐一展开介绍。 一、构建胜任特征辞典 胜任特征辞典是提炼出的胜任特征的集合和胜任特征的分级描述记录,这些胜任特征对胜任力模型起到原料供应与测量尺度的作用;它可以看作为搭建胜任力模型的砖瓦以及测量胜任力模型的尺子。有了原材料和尺子,就可以对不同岗位进行胜任特征的提取组合,并对各岗位的胜任特征要求进行级别评价。 举例来说,假如某一个岗位的胜任力模型中要求具备“客户服务导向”胜任特征,那么如何才算具备了“客户服务导向”特征呢?胜任特征辞典会把客户服务导向分为若干级,举例其中的两级:“能够对客户的问题给予基本的答复,但不刻意探究客户的根本需求或问题的原因”:“建立起客户足以信赖的顾问角色,热情、周到、想客户所想,深入了解并为客户提供高质量的服务,发掘客户深层次的需要”。那么我们就很容易理解“客户服务导向”所表述的分级的意义了。有些岗位较低级别的“客户服务导向”就足够满足工作需要了,比如前台;但有些岗位就需要较高级别的“客户服务导向”才能够满足工作要求,比如售后服务。 构建胜任特征辞典就是对胜任特征进行归纳甄选并对胜任特征进行分级的一个过程。 二、构建胜任力模型 有了胜任特征词典,胜任力模型的构建就有了标准化的素材来源。不同的岗位对胜任特征的要求往往是不同的,但大多数特征都包含在了胜任特征词典中。 在这个基础上,针对不同的岗位,通过行为事件访谈法或者通过对熟悉该岗位的专家、人力资源专业人员、绩效突出的员工、外部咨询顾问等的综合研讨和评定,就可以提炼出胜任该岗位最需具备的胜任特征,从而确定该岗位的胜任力模型结构。 确定胜任力模型结构后,需要确定胜任程度。胜任程度一般按照基本满足岗位胜任要求、满足岗位胜任要求、高度满足岗位要求等三个层级确定胜任力模型中各个胜任特征级别的组合。举例来说,假如市场营销岗位的胜任力模型由:成就意愿、主动性、信息获取能力、人力理解力、客户服务导向、团队合作、自信、专业知识技能八项胜任特征组成,那么对于市场营销人员的胜任力模型可能如下表所示:

文献综述写作的理论、方法和技巧

一、综述概述 1.什么是综述:综述,又称文献综述,英文名为literature review。它是利 用已发表的文献资料为原始素材撰写的论文。 综述包括“综”与“述”两个方面。所谓综就是指作者必须对占有的大量素材 进行归纳整理、综合分析,而使材料更加精炼、更加明确、更加层次分明、更 有逻辑性。所谓述就是评述,是对所写专题的比较全面、深人、系统的论述。 因而,综述是对某一专题、某一领域的历史背景、前人工作、争论焦点、研究 现状与发展前景等方面,以作者自己的观点写成的严谨而系统的评论性、资料 性科技论文。 综述反映出某一专题、某一领域在一定时期内的研究工作进展情况。可以把该 专题、该领域及其分支学科的最新进展、新发现、新趋势、新水平、新原理和 新技术比较全面地介绍给读者,使读者尤其从事该专题、该领域研究工作的读 者获益匪浅。因此,综述是教学、科研以及生产的重要参考资料。 2.综述的类型:根据搜集的原始文献资料数量、提炼加工程度、组织写作形式以及学术水平的高低,综述可分为归纳性、普通性和评论性三类。 (1)归纳性综述:归纳性综述是作者将搜集到的文献资料进行整理归纳,并按一定顺序进行分类排列,使它们互相关联,前后连贯,而撰写的具有条理性、系 统性和逻辑性的学术论文。它能在一定程度上反映出某一专题、某一领域的当 前研究进展,但很少有作者自己的见解和观点。 (2)普通性综述:普通性综述系具有一定学术水平的作者,在搜集较多资料的基础上撰写的系统性和逻辑性都较强的学术论文,文中能表达出作者的观点或倾 向性。因而论文对从事该专题、该领域工作的读者有一定的指导意义和参考价值。 (3)评论性综述:评述性综述系有较高学术水平、在该领域有较高造诣的作者。在搜集大量资料的基础上.对原始素材归纳整理、综合分析、撰写的反映当前 该领域研究进展和发展前景的评论性学术论文。因论文的逻辑性强,有较多作 者的见解和评论。故对读者有普遍的指导意义,并对读者的研究工作具有导向 意义。 二、综述的书写格式 综述与一般科技论文不同。科技论文注重研究方法的科学性和结果的可信性, 特别强调阳性结果。而综述要写出主题(某一专题、某一领域)的详细情报资料,不仅要指出发展背景和工作意义,而且还应有作者的评论性意见,指出研究成 败的原因;不仅要指出目前研究的热点和争论焦点,而且还应指出有待于进一 步探索和研究的处女领域:不仅要介绍主题的研究动态与最新进展,而且还应

创业中英文文献

参考文献 中文参考文献: 1.【澳】朗达.拜恩:《秘密》,谢明宪译,北京:中国城市出版社2008年版。 2.【美】安德鲁·杜布林:《心理学与工作(原书第6版)》,王佳艺译,中国人民大学出版社2007年版。 3.【美】阿瑟?S?波雷:《心理学词典》,上海:上海译文出版社1996年版。 4.【美】班杜拉:《自我效能:控制的实施》,华东师范大学出版社2003年版。 5.【美】彼得·德鲁克:《21世纪的管理挑战》,机械工业出版社2007年版。 6.【美】舒尔茨:《工业与组织心理学(心理学与现代社会的工作第8版)》,时勘等译,中国轻工业出版社2004版。 7.樊一阳,叶春明,吴满琳:《大学生创业学导论》,上海财经大学出版社2005年版。 8.林嵩:《创业学:原理与实践》,上海财经大学出版社2008年版。 9.刘穿石:《创业能力心理学》,陕西师范大学出版社2004年版。 10.刘勇:《团体心理辅导与训练》,中山大学出版社2007年版。 11.【美】罗伯特·赫里斯,迈克尔·彼得斯:《创业学》,王玉,王蔷等译,清华大学出版社2004年版。 12.【美】杰弗里·蒂蒙斯:《创业者》,周伟民译,华夏出版社2002年版。 13.【奥】米塞斯:《经济学的认识论问题》,经济科学出版社2001年。 14.【美】莫特玛?阿德勒:《西方思想宝库》,周汉林等译,中国广播电视出版社1991年版。 15.黄希庭:《心理学导论》,人民教育出版社2007年版。 16.儒索等:《决策行为分析》,北京师范大学出版社1998年版。 17.宋克勤:《创业成功学》,经济管理出版社2002年版。 18.王重鸣:《管理心理学》,人民教育出版社2000年版。 19.王英杰,郭晓平:《创业教育与指导》,机械工业出版社2006年版。 20.徐剑明:《自主创业实务》,中国经济出版社2007年版。 21.郁义鸿,李志能等:《创业学》,复旦大学出版社2000年版。 22.张鸿兵,马维娜:《创业教育的目标、课程与评价》,山西高校联合出版社1993年版。 23.张鑫华:《创业第一步—超越北大清华》,中国社会科学出版社2003年版。 24.郑冉冉:《成功创业研究(经济与管理系列研究丛书)》,上海三联书店2005年版。 25.【美】朱利安.泰普林,孙威:《创业其实并不难——创业人员心理和技术辅导》,张祥荣译.科学出版社2008年版。 26.蔡莉,费宇鹏,朱秀梅:《基于流程视角的创业研究框架构建》,《管理科学学报》2007年9月第1期。 27.陈震红,董俊武:《创业决策中创业者风险行为的影响因素——国外研究框架综述》,《国际经贸探索》,2007年第9期。 28.陈震红,董俊武:《风险条件下创业者决策行为的理论与实证研究》,《学术交流》,2007年第8期。 29.陈震红,董俊武:《中国创业者的风险感知与创业决策——以武汉‘中国光谷’的创业者为例》,《当代财经》,2007年第9期。 30.柴华:《农业高职院校大学生创业心理障碍分析》,《教育经济》2011年第8期。 31.陈会昌,胆增寿,陈建绩:《青少年心理适应性量表(APAS)的编制及其初步常模》,

1.胜任力模型的建立步骤

胜任力模型的建立流程 2020-6-30ALEN

主要内容 一、胜任力模型建立的步骤 二、胜任力模型建立流程图 详细内容 一、胜任力模型建立的步骤 1.明确战略目标 企业的发展战略目标是建立胜任能力模型的总指导方针。人力资源管理者应首先分析影响战略目标实现的关键因素,研究企业面临的挑战,然后提炼出企业要求员工应具备的胜任能力,最终建立出符合企业文化及环境的胜任能力模型。 2.确定目标岗位 企业战略规划的实施往往与组织中的关键岗位密切相关。因此,人力资源管理者在建立胜任能力模型时应首先选择那些对企业战略目标的实现起关键作用的核心岗位作为目标岗位,然后分析目标岗位要求员工所应具备的胜任能力特征,最终建立出符合岗位特征的胜任能力模型。 3.界定绩优标准 完善的绩效考核体系是界定绩优标准的基础。通过对目标岗位的各项构成要素进行全面评估,区分员工在目标岗位绩效优秀、一般和较差的行为表现,从而界定绩优标准,然后再将其分解细化到各项具体任务中去,最终识别任职者产生优秀绩效的行为特征。

4.选取样本组 根据目标岗位的胜任特征,在从事该岗位工作的员工中随机抽取绩效优秀员工(3~6名)和绩效一般员工(2~4名)作为样本组。 5.收集、整理数据信息 收集、整理数据信息是建立胜任能力模型的核心工作,一般通过行为事件访谈法、专家数据库、问卷调查法等方式来获取样本组有关胜任特征的数据资料,并将获得的信息与资料进行归类和整理。 6.定义岗位胜任能力 根据归纳整理的目标岗位数据资料,对实际工作中员工的关键行为、特征、思想和感受有显著影响的行为过程或片断进行重点分析,发掘绩效优秀员工与绩效一般员工在处理类似事件时的反应及行为表现之间的差异,识别导致关键行为及其结果的具有显著区分性的能力能力,并对识别出的胜任能力作出规范定义。 7.划分胜任能力等级 定义了目标岗位胜任能力的所有项目后,应对各个能力项目进行等级划分,并对不同的能力等级作出行为描述,初步建立胜任能力模型。 8.建立胜任能力模型 结合企业发展战略、经营环境及目标岗位在企业中的地位,将初步建立的胜任能力模型与企业、岗位、员工三者进行匹配与平衡,建立并不断完善胜任能力模型。

文献综述的主要方法

文献综述的主要方法 文献综述抽取某一个学科领域中的现有文献,总结这个领域研究的现状,从现有文献及过去的工作中,发现需要进一步研究的问题和角度。 文献综述是对某一领域某一方面的课题、问题或研究专题搜集大量情报资料,分析综合当前该课题、问题或研究专题的最新进展、学术见解和建议,从而揭示有关问题的新动态、新趋势、新水平、新原理和新技术等等,为后续研究寻找出发点、立足点和突破口。 文献综述看似简单.其实是一项高难度的工作。在国外,宏观的或者是比较系统的文献综述通常都是由一个领域里的顶级“大牛”来做的。在现有研究方法的著作中,都有有关文献综述的指导,然而无论是教授文献综述课的教师还是学习该课程的学生,大多实际上没有对其给予足够的重视。而到了真正自己来做研究,便发现综述实在是困难。 约翰W.克雷斯威尔(John W. Creswell)曾提出过一个文献综述必须具备的因素的模型。他的这个五步文献综述法倒还真的值得学习和借鉴。 克雷斯威尔认为,文献综述应由五部分组成:即序言、主题1(关于自变量的)、主题2(关于因变量的)、主题3(关于自变量和因变量两方面阐述的研究)、总结。 1. 序言告诉读者文献综述所涉及的几个部分,这一段是关于章节构成的陈述。在我看也就相当于文献综述的总述。 2. 综述主题1提出关于“自变量或多个自变量”的学术文献。在几个自变量中,只考虑几个小部分或只关注几个重要的单一变量。记住仅论述关于自变量的文献。这种模式可以使关于自便量的文献和因变量的文献分开分别综述,读者读起来清晰分明。 3. 综述主题2融合了与“因变量或多个因变量”的学术文献,虽然有多种因变量,但是只写每一个变量的小部分或仅关注单一的、重要的因变量。 4. 综述主题3包含了自变量与因变量的关系的学术文献。这是我们研究方案中最棘手的部分。这部分应该相当短小,并且包括了与计划研究的主题最为接近的研究。或许没有关于研究主题的文献,那就要尽可能找到与主题相近的部分,或者综述在更广泛的层面上提及的与主题相关的研究。 5. 在综述的最后提出一个总结,强调最重要的研究,抓住综述中重要的主题,指出为什么我们要对这个主题做更多的研究。其实这里不仅是要对文献综述进行总结,更重要的是找到你要从事的这个研究的基石(前人的肩膀),也就是你的研究的出发点。 在我看来,约翰.W.克雷斯威尔所提的五步文献综述法,第1、2、3步其实在研究实践中都不难,因为这些主题的研究综述毕竟与你的研究的核心问题有距离。难的是第4步,主题3的综述。难在哪里呢?一是阅读量不够,找不到最相

胜任力模型研究-文献综述和实证研究毕业论文外文文献翻译及原文

毕业设计(论文)外文文献翻译 文献、资料中文题目:胜任力模型研究:文献综述和实证研究文献、资料英文题目: 文献、资料来源: 文献、资料发表(出版)日期: 院(部): 专业: 班级: 姓名: 学号: 指导教师: 翻译日期: 2017.02.14

Research on Competency Model:A Literature Review and Empirical Studies Abstract Western countries have applied competency models to addressing problems existed in their administrative and managerial systems since 1970s,and the findings is positine and p romising. However, competency model hasn’t been introduced to China until 1990s and it is still unknown and mysterious to many Chinese managers. This paper aims to uncover the mysterious veil of competency model in order to broaden the horizon of Chinese managers and boost China's human resource development as well as management. Keywords:Competency,Competency Models,Empirical Studies of Competency Models It has been more than 30 years since competency model was utilized to human resource management.In western countries,competency model first displayed its effectiveness in government administration, meanwhile many multinationals and their branch companies applied the competency model to their daily business management and their business was a great success. As the notion of competency is gradually come to light and accepted by people all around the world,more and more enterprises have been trying to build their own competency model under the help of professional consultant firms. As a result,competency model has gradually been a very fashionable phrase in the field of management and quite a few enterprises are thus benefited from it. In recent years, competency model has become a hot spot in the Chinese academia as well as big-,middle- and small-sized enterprises alike,many relevant writings and books have also been translated and published. However, competency and competency model are still mysterious to many Chinese scholars, business managers as well as government administrators. Purpose and Significance of the Study The purpose of the study aims to make a critical literature review of the competency model,clarify some confusion related to it and explore its application. The following questions are employed to guide this study:What is competency? What is competency model? What are the theoretical and empirical findings related to competency model? The study illustrates how we could take advantage of competency model in our harmonious society building. On one hand,the study will delineate competency and competency model in order to clarify confusions related to it since it is still strange and mysterious to many Chinese managers and administrators;on the other hand,the

胜任力模型55510

一、关于胜任力研究的发展历程 在国内,胜任力的研究是日益流行。但是,胜任力的概念差异很大,国内学者以及应用胜任力的管理者更多的倾向于使用1994年spencer给出的胜任力的概念,即胜任力是指动机、特质、自我概念、态度或价值观、某领域的知识、认知或行为技能———任何可以被可靠测量的,并且能够将表现优秀者和一般者区分开来的个体特征。 由于对胜任力理论的构建不同而出现不同的研究范式。这两种研究范 式的理论构建分别是美国模式和英国模式。 1美国模式(以行为为基础的概念体系)的理论构建美国的hay/mcber 公司是在人力资源管理中应用胜任力理论构建胜任力模型的先驱,它运用的就是典型的美国模式的理论,又被称为卓越模式。我国大多数研究者和实践者多采用卓越模式的理论。这种模式强调,胜任力是个体的潜在特征,它是指胜任力是个体个性中深层和持久的部分,显示了行为和思维方式,能够预测多种情景或工作中的行为。这种潜在特征能够预测在一定工作或情景中的、效标参照的有效或优异绩效,如果某一特征不能预测优异绩效的话,它就不 是胜任力。从另一方面来说,可以通过直接比较一定时期内的个体胜任力表现和工作的胜任要求来评价大多数的工作绩效。实际上这是一种归因方法,即他们是从高绩效者的行为来推断其胜任力。 McKenna(1999)对胜任力雨惰皂力素质之间的关系做了以下描述:“当组织要想将胜任力转化为实际的成果时,它们将不可避免地以一系列生丁.核心价值的能力素质予以整合,从理论上讲,这些胜

任力通过开发最终将带来行为结果。” 表1个体输入——输出模型 2英国模式(以技能为基础的概念体系)的理论构建英国模式的基本假设为:管理确有卓越、一般和不合格之分,但胜任不能以卓越为起点,一般情况即称职就应该算为胜任,胜任力研究就是找出称职所需的基本能力和行为表现。由于这种模式的胜任力以一般表现为基准,所以又可称为职业标准模式。英国模式的理论建构认为,胜任特征是保证一个人胜任工作的、外显的行为的维度,如“努力取得结果”、“深刻理解”和“对他人的观点敏感”等。从行为上来构建胜任力理论模式,可以将胜任力看作是特定情景下对知识、技能、态度、动机等的具体运用,这样就使个体的胜任力与自我概念、动机等深层次的潜在的部分相区分,这就有利于人们对胜任特征准确理解和统一认识 二、胜任力研究方法的探讨 1.胜任力建模方法构建胜任力模型过程被称为胜任力建模。主要的胜任力建模方法有三种。 1)确定与组织核心观念和价值观一致的胜任力。这种研究思路揭

关于文献综述的写作方法、要求及注意事项

文献综述的写作方法、要求及注意事项文献综述在大学生毕业论文工作中占有重要地位,文献综述的好坏对毕业论文能否顺利开题起着关键的作用,并直接影响到毕业论文(设计)的写作质量。文献综述也是我院本科毕业论文工作中最容易出问题的环节之一。本文是我根据自己掌握的部分资料整理出的一篇材料,供各位指导教师参考。 一、文献综述 文献综述指大学生在毕业论文开题前,在全面搜集、阅读大量相关专题的研究文献的基础上,对所研究的问题(学科、专题)在一定时期内已经取得的研究成果、存在问题以及新的发展趋势等进行的系统、全面的叙述和评论。所谓“综”即收集“百家”之言,综合分析整理;“述”即结合作者的观点和实践经验对文献的观点、结论进行叙述和评论。一篇好的文献综述,应该能够以系统的分析评价和有根据的趋势预测,为毕业论文的开题报告提供强有力的支持。 二、毕业生写作文献综述的意义 文献综述的写作是本科学生毕业设计(论文)创作中一次重要的研究实践活动。 要求毕业生撰写文献综述具有以下意义: (1)了解前人关于这一课题研究的基本情况。研究工作最根本的特点就是要有创造性,而不是重复别人走过的路。熟悉前人对本课题的研究情况,可以避免重复研究的无效劳动,可以站在前人的基础上,从事更高层次、更有价值的研究。 (2)掌握与课题相关的基础理论知识。理论基础扎实,研究工作才能有一个坚实的基础,没有理论基础的研究很难深入下去,很难有真正的创造。 (3)提高毕业生的归纳、分析、综合能力,也有利于其独立工作能力和科研能力的提高。 三、文献综述的基本特征 文献综述的基本特征主要表现为以下三个方面: 第一,综合性。文献综述是对某一时期同一课题的所有主要研究成果的综合概括。因此,要尽可能把所有重要研究成果搜集到手,并作认真的加工、整理和分析,使各种流派的观点清楚明晰,不要遗漏重要的流派和观点。

中国民办高校学生干部胜任力模型探析

中国民办高校社团学生干部胜任力模型探析 文献综述 民办高等教育在我国历史久远。从最早的孔家学院,到汉代的“经馆”、宋元明清的“书院”,民办高等教育都曾发挥重要作用。在今日,中国的民办高校作为公办院校的补充,在吸收、培养学生也同样发挥着重要的作用。而民办高校内社团的数量和质量在对学生综合素质的培养上起着至关重要的作用。而作为社团的干部,其素质又对整个社团的发展起到主导的作用。因而对一种科学、客观的高校干部选拔模型的需求就显得日常的迫切。 本论文主要与以下的研究有关:①胜任力内涵的研究②国内外胜任力模型与应用进展研究③国内高校学生干部研究现状④总结 一:胜任力内涵的研究 在现在很多人的观点中,认为胜任力这一概念是由David McClelland提出的。其实胜任力这一概念是由美国学者Robert White在1959年的时候提出的,而在1973年1973年David MeClelland发表的论文“测量胜任力而非智力”提出用测量胜任力的方法代替传统的智力测验。此后,人们在差异心理学、教育与行为学、工业与组织心理学等领域对胜任力进行了大量的理论和实证研究,取得了较为丰富的研究成果。有关胜任力的定义至今尚未统一,目前国外学术界对胜任力内涵主要有两种不同观点:特征观和行为观。 美国学者Boyatzis代表特征观,特征观的持有者倾向于将胜任力定义为个体的潜在特征。Spencer也同意这种观点,他将胜任力分成了5个层次,由低到高分动机、特 质、自我概念、知识和技能,如下图: 特征观的持有者们认为所有的个体特征,不管是生理上的还是心理上的,也不论是内隐的还是外显的,只要能将绩效优异者和绩效一般者区分开来就都可以界定为胜任力。特征观的学者经常把胜任力写作Competence。一些学者认为Competence主要是指“胜任的条件或状态”,指的是人们应该能做的事情,而不是他们做事情的时候是如何表现的。McConnell(2001)也认为,Competence是指个体履行工作职责和取得绩效的能力,Competence囊括了与优异绩效有关的个体特质、技能、知识和动机等,并将这些看作是个体的输入。特征观的观点往往会使胜任力的内容过于庞杂,并在操作性和实用性上存在一定的问题。 英国学者Woodruff代表行为观。行为观的持有者把胜任力看作是人们履行工作职责时的行为表现,是个体的潜在特征满足工作标准时的输出(行为),是特定情境下对知识、技能、

建立胜任力模型包括以下七个步骤

建立胜任力模型包括以下七个步骤: 1、BEI (1)设定绩优标准,选定访谈对象; (2)按照STAR方法,员工讲述典型的正、反面行为事件,并进行详细的记录和技术处理;(3)访谈员工对所在岗位的胜任要求的判断; (4)访谈员工对下级岗位的胜任要求的判断。 2、划分岗位序列,为胜任力建模提供基础框架 (1)树立企业岗位体系,依据岗位的属性类别,划分大的职系; (2)在职系类内部划分岗位序列,依据岗位能力要求的趋同性,将岗位划分为若干个“组”,确保每个组内的岗位对员工的基本素质要求类似,员工在序列内各岗位间的换岗比较容易实现(只要进行岗位特殊的专业技能训练即可); (3)确定每个岗位的序列的内涵和外延,并进行明确的定义。 3、全员通用生胜任力的设计 全员通用胜任力是全体员工都要具备的素质,是组织对员工的最基本要求,通常是从行业特征分析、企业内部特征分析、外部标杆分析,其中以企业内部特征分析为最重要,包括分析组织战略对员工的要求、企业文化对员工的要求、领导人导向对员工的要求等。 4、序列综合胜任力的设计 (1)通过以往案例和资料结合对职位说明书的理解,构建适合企业的基本胜任力库;(2)通过BEI和BEQ技术提炼各序列综合胜任力,并通过专家研讨进行补充、修正,形成序列备选胜任力; (3)最后通过研发小组的讨论,确定各序列综合胜任力的要素。 5、岗位专业胜任力的设计 岗位专业胜任力是指各岗位所需要的各项专业知识、操作技能,需要组织专业知识研发小组,通过各种具体的工作步骤,定义出各岗位的专业胜任要求。 6、对各胜任力素质进行定义、等级描述、行为特征描述 对各项胜任力要素进行定义,并表述出其在不同程度的具备状态下的行为特征,并划分出不同的等级,例如“团队合作精神”的初级、中级、高级分别是什么表现。等级描述旨在为员工的等级评价提供标准。 7、通过专家小组统一评定,确定各岗位的各项胜任力要素的等级要求、权重,从而完成建模。

写文献综述的基本方法与步骤

---------------------------------------------------------------最新资料推荐------------------------------------------------------ 写文献综述的基本方法与步骤 综述的基本方法与步骤文献综述不仅仅是对一系列无联系内容的概括, 而且是对以前的相关研究的思路的综合. 文献综述的基本步骤为: 1. 文献综述的第一步: 概括归纳收集文献的方法主要有两种: 一是通过各种检索工具, 如文献索引, 文摘杂志检索,也可利用光盘或网络进行检索; 二是从综述性文章, 专著, 教科书等的参考文献中,摘录出有关的文献目录. 选择文献时, 应由近及远, 因为最新研究常常包括以前研究的参考资料, 并且可以使人更快地了解知识和认识的现状. 首先要阅读文献资料的摘要和总结, 以确定它与要做的研究有没有关系, 决定是否需要将它包括在文献综述中. 其次要根据有关的科学理论和研究的需要, 对已经搜集到的文献资料做进一步的筛选, 详细,系统地记下所评论的各个文献中研究的问题, 目标, 方法, 结果和结论, 及其存在的问题, 观点的不足与尚未提出的问题. 将相关的, 类似的内容, 分别归类; 对结论不一致的文献, 要对比分析, 按一定的评价原则, 做出是非的判断. 同时, 对每一项资料的来源要注明完整的出处, 不要忽略记录参考文献的次要信息, 如出版时间,页码和出版单位所在城市等. 对要评论的文献先进行概括(不是重复) , 然后进行分析, 比较和对照, 目的不是为了对以前的研究进行详细解释, 而是确保读者能够领会与本研究相关的以前研究的主要方面. 个别地和集中地对以前研究的优点, 不足和贡献进行分析和评论, 这在文献综述中是非常重要 1 / 20