「闯关东」的历史与文化观

「闯关东」的历史与文化观

「闯关东」的历史与文化观

⊙ 池子华

「闯关东」问题历来为学术界所关注,取得不少研究成果。本文转换视角,在理清史实的基础上重在进行文化学考察,或有裨于此问题的深入研究。

一从「闭关」到开放

关东是指吉林、辽宁、黑龙江三省。因东三省位于山海关以东,故称。

闯关的流民,以山东、河北、河南、山西、陕西人为多,而其中又以山东人为最。

关东之要「闯」,说明那是越轨犯禁的行为。其实,在近代自咸丰十年(1860)后,前往关东谋生,不仅不违禁,而且成为合法的了。「闯关东」一语在近代之所以被广泛使用,是因为这一词语早已存在,并已约定俗成。「闯关东」由来已久了。

远在宋辽金元时期,就有汉族流民出关觅事,来去自由,大可不必「闯」。清王朝建立之初,流民出关也不存在「闯」的问题,相反,得到清政府相当的鼓励。关东本来就人烟稀少,加上开国战争的影响,人民走死逃亡,「民人畏出关如虎」。福临入关建都北京,百万满族人随军入关者就

达90万之多,以致关外「荒城废堡,败瓦颓垣,沃野千里,有土无人」1,一片荒凉。关东是「龙兴之地」,为强根固本,清廷屡颁诏令,命地方官「招徕流民」,开垦荒田2。顺治十年(1653)设辽阳府(下辖辽阳、海城二县),颁布《辽东招民开垦条例》,宣布开放辽东,奖励官、民招揽、应招。《条例》规定,「招民开垦至百名者,文授知县,武授守备;六十名以上,文授州同州判,武授千总;五十名以上,文授县丞主薄,武授百总;招民数多者,每百名加一级。所招民每名口给月粮一斗,每地一,给种六升,每百名给牛二十只」3。在这一优惠政策的「激励」下,「燕鲁穷氓闻风踵至」者不少,但规模有限,仍属涓涓细流。尽管如此,清廷却颇感不安,《辽东招民开垦条例》颁布15年后,也即康熙七年(1668),宣布关闭山海关的大门,《条例》作废。清廷所以封禁东三省,当然有许多理由,如关东为人参产地,旗民生计所系,流民入山偷采者成千累万,屡禁不止4,不得已而封关。还有,东北设有围场,供皇室狩猎之用,但围场地面辽阔,无法禁绝「游民借开荒之名,偷越禁地,私猎藏牲」5,干脆封禁。再有,清廷鳃鳃以旗民生计为虑,深恐流民如猬之集,抢了旗民的饭碗,「必致(旗民)生计日蹙」。这些理由固然很充分,但在我看来,保守满族固有的文化才是「闭关(山海关)」的深层的原因。「上谕」说得明明白白:「我满洲人等,因居汉地,不得已日与本习相远,惟赖乌喇、

宁古塔等处兵丁不改易满洲本习耳。今若崇尚文艺,则子弟之稍颖悟者俱专于读书,不留心于武备矣。……将朕所降谕旨……晓谕乌喇、宁古塔等处人等知悉,并行知黑龙江将军,共相勉励,但务守满洲本习,不可稍有疑贰」6;「盛京吉林为本朝龙兴之地,若听流民杂处,殊与满洲风俗攸关」7;「吉林为我朝根本之地,

……流民潜往,……初为佣工,继则渐向旗人佃种田亩;迨佃种既多,旗人咸耽安逸,不知力作,必致生计日蹙,且耳濡目染,习成汉俗,不复知有骑射本艺,积重难反,其害岂可胜言!」8类似上谕,屡有颁行。在清廷看来,满族的尚武之风不能丢,满族的风俗习惯不能杂糅,要想不使满人「习成汉俗」、被中原文化同化,只好把「自我」封闭起来。在满洲贵族的脑海里,「满汉之见」甚深9,对此,恐怕没人提出质疑。或可以说,「闭关」正是「满汉之见」主导意识下的「理智」行为。「满汉之见」的产生,除文化固有的「排他性」之外,主要还是战争的阴霾,「扬州十日」、「嘉定屠城」、「留发不留头,留头不留发」等一系列暴行,造成很深的民族矛盾,汉人屡起抗争以及「反清复明」的不绝于耳,更使「满汉之见」难以消散,因而屡颁禁令,一次比一次严厉,不仅要「永行禁止流民,不许入境」,而且下令「逐客」。干隆五年(1740)上谕命「寄居奉天府流民,设法行遣,……定限十年,令其陆续

回籍。」10干隆十五年(1750),流民归籍期限已满,再颁严令。当然,清廷也清楚,仅「闭关」仍不足以抵制「汉俗」的侵袭,流民泛海可至辽东,经蒙古亦可进入关东腹地。有鉴于此,康熙年间花了几十年时间设置「柳条边」,「有私越者置重典」11。

尽管清廷煞费苦心,但并不能做到令行禁止。相反,北方流民入关谋事呈不断扩大的趋势,康熙五十一年(1712)「上谕」称,仅山东流民入关者就达十多万12。据估计,干隆四十一年(1776)在关东谋生的华北农民(包括已改变流民身份定居关东者)总计达180万人13。所以,「虽然清王下诏禁止华人进入他们帝冑的故乡去,虽然他们设法安下他们自己的旗人使之不离开满洲,他们终于不能遏止那威尔司(H. G. Wells)所谓『中国垦殖文化』的『蔓延与扩充的大力』。满人为种族关系而保守祖乡的举动,只不过是胜利者之失败的滑稽记述而已。」14

二「全部近代史上空前的大举」

咸丰十年(1860),清廷宣布关东向流民开放,流民入关,不再视为非法。

清廷「开关(山海关)」的原因,学术界多有探讨15,均强调:为镇压太平军、捻军,清廷抽调驻防东北的官兵入关,关东空虚,沙俄乘虚而入,割占黑龙江以北、外兴安岭以南、乌苏里江以东100多万平方公里的领土,为遏制沙俄

的入侵,亟须「移民实边」,这样,封闭近二百年之久的山海关大门终于打开了。这显然是「开关」的一大要因。但与其说清廷「开关」,倒不如说是流民「闯」开了山海关的大门。自清代中叶以来,在「盛世滋生人丁,永不加赋」鼓励生育政策的激励下,人口膨胀性发展,人-地比例失调,社会生态严重失衡,流民大量滋生,加上华北自然灾害连绵不断,「闯关东」逐渐汇合成一股波涛汹涌的洪流,「流民出关觅食,势若河决,滔滔不可复止亦」16。由于流民「人数众多,难以驱逐」17,只好默认。内地「实无闲处」安插流民,如果不想激而生变,照康熙的话说,只好「密留」18。关东地方官、旗人对流民的到来,不仅不加拒绝,「反极尽招徕之能事,于是借垫牛粮籽种,白住房屋,能下田的去下田,能伐木的去伐木,能种菜的去种菜,放羊的去放羊,喂猪的去喂猪,铁匠送到铁匠炉,木匠送到木匠铺,念过书的功名人,则留到府里,教少东人念书,伴老东家清谈」19,为流民「闯关」推波助澜。「柳条边」形同虚设,「查办流民」令也成具文,山海关的大门从来就没关紧过,只是虚掩而已。保守满族固有文化的初衷付诸东流,除禁止通婚的下策外20,无法限制民族融合的大趋势。

进入近代后,政治、社会危机并发,民变叠起,内忧外患交煎,清廷焦头烂额。「发捻交乘」之外,咸丰十年「闯关」流民的输出地山东成为抗清的又一大中心,「鲁捻」、幅

军、长枪会军、文贤教军等起义烈火烧得山东「大半糜烂」21。在「兵燹」的冲击下,农民大量逃亡,蜂拥「闯关」,

给清廷造成很大的压力。黑龙江将军特普钦于是奏请「开关」,提出如下理由:一可充实边陲,以御俄人;二可安插流民,以杜私垦;三招垦征租,可裕俸饷。总而言之,既然「封禁」有名无实,还不如打开关门,开放关东,于国计民生均有裨益22。「东三省之开放设治,遂如怒箭在弦,有不得不发之势矣。」23清廷顺水推舟,打开虚掩的大门,正式向流民敞开。

关门敞开,并不等于「闭关」的深层文化原因烟消云散,「满汉之见」依然存在24,太平天国鼓起的「民族主义」激情,也不能不在满洲贵族心中投下阴影,只是这种「满汉之见」随着时光的流逝、政权的巩固而日益淡化而已。维持满族尚武骑射之风以备征调的计划早已落空,八旗兵腐朽无能,不堪一击(这与流民「闯关」进入关东地区有无内在联系,尚有待深究),要维护大清帝国的统治,只有依靠汉族

武装,湘系及稍后崛起的淮系军事政治集团因此成为清朝政治统治的中流砥柱。这些表明,尽管「闭关」的原动因依然留存,但已谈不上理直气壮了。不过,作者还是想强调,保守固有文化的封闭心态并未随关东的开放而豁然敞开,而这种心态,不能不影响关东开放的力度。关东是流民「闯」开的,对清廷来说,是一种被动的「开放」,1860年仅开放呼

兰荒地,此后的开放,实际上仍是在流民浪潮的冲击下步步退守,「屡次经过流民的侵蚀,每侵蚀一部分,即开放一部分」25。这种被动「开放」,从文化学的角度立论,完全可视为一种「文化退却」,难怪有人说,「虽说防止汉人流入满洲的原则是在部分崩溃,但是直到光绪三十年为止,基本上依然在保持着」26。光绪三十年(1904),「日俄交战,外势内侵,经将军达桂、副都统程德全奏准全体开放」27,数百年封禁之地,「遂至荡然无存」28。至此,固守的文化堡垒彻底崩溃。

伴随着关东地区的逐渐开放,流民「出关谋生者,日以众多」29,年增年长,蔚成大观。东北「全体开放」后,山东、直隶流民更是「闻风踵至」,「终年联属于道」30,使东北终于成为一个「移民社会」。据估计,宣统三年(1911)东北人口共1,841万人,其中约1,000万人是由山东、河北、河南省先后自发涌入的流民,「而其中以山东为最,约占百分之七十至八十。由此推断,清代山东移往东北的流民约在七百至八百万人之间」31。规模之巨,可以想见。

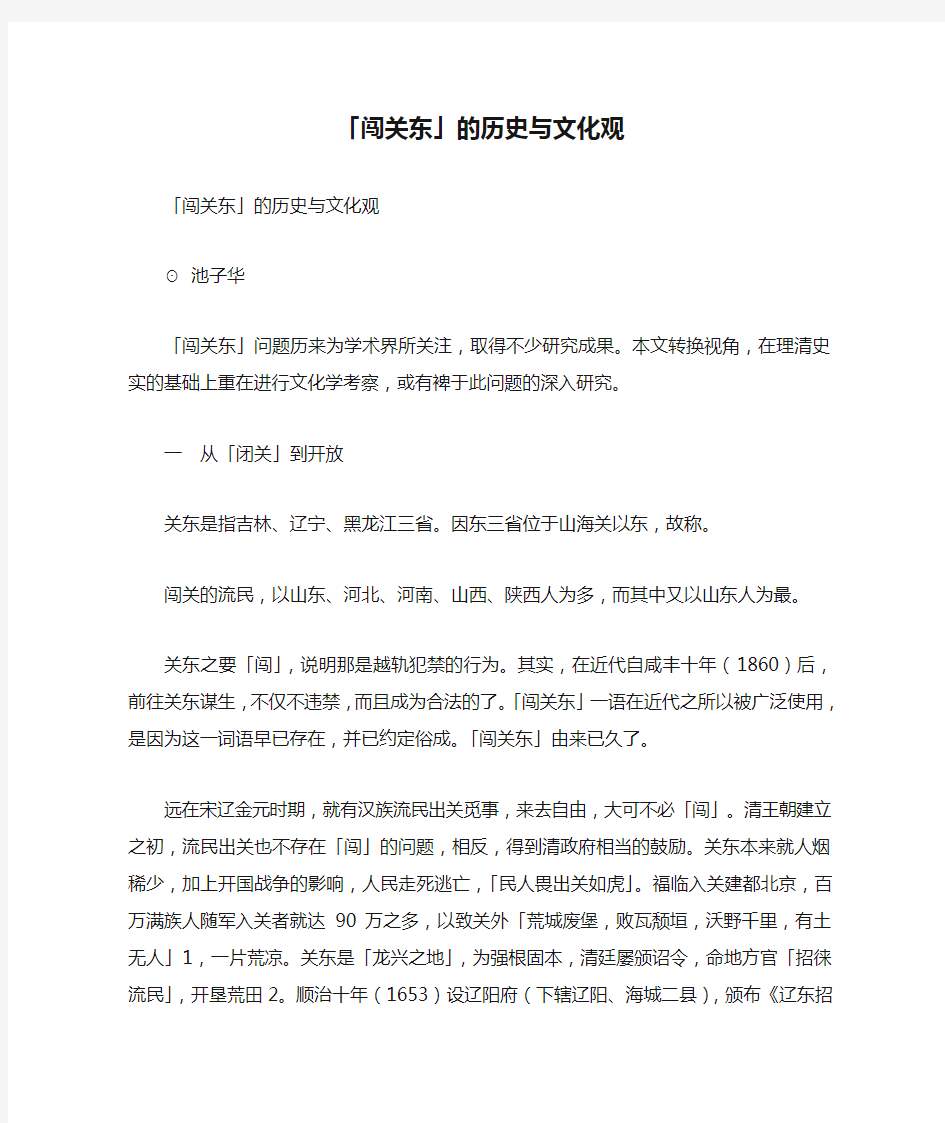

进入民国时期,流民「闯关东」叠起高潮。综合各种统计资料,我们可以制成一个比较详细的「闯关」流民规模量化表。

表1 民国时期「闯关东」流民规模量化表年份

流入人数

回流人数

留住定居人数

1912

252,000 80,000 172,000

1913

260,000 80,000 180,000

1914

272,000 84,000 188,000

1915 280,000 100,000 180,000

1916 259,000 60,000 199,000

1917 304,000 85,000 219,000

1918 272,000 120,000 152,000

1919 330,000 110,000 220,000

1920 336,000 115,000 221,000

1921 362,000 132,000 230,000

1922 368,000

134,000 234,000

1923 341,368 240,565 100,803

1924 384,730 200,046 184,684

1925 472,978 237,746 235,232

1926 566,725 323,694 243,031

1927

1,050,828 341,599 709,229

1928

1,089,000 578,000 511,000

1929

1,046,291 621,897 424,394

1930 748,213 512,793 235,420

1931 467,407 408,000 59,407

1932 414,034 449,000 -34,966

1933 631,957

448,000 183,957

1934 690,925 439,628 251,297

1935 519,552 495,009 24,543

1936 436,739 452,294 -15,555

1937 320,000 250,000 70,000

1938 492,000 192,000 300,000

1939 810,000 312,000 498,000

1940

1,050,000 650,000 400,000

1941 920,000 560,000 360,000

1942 950,000 470,000 480,000

1943 930,000 524,000 406,000

1944 600,000

283,000 317,000

1945 400,000 251,000 149,000

1946 380,000 360,000 20,000

1947 350,000 410,000 -60,000

1948 250,000 350,000

-100,000

1949 240,000 380,000

-140,000

合计

19,847,747 11,840,271 8,007,476

地域文化课程

地域文化课程 期末作业 姓名: 学号: 黑龙江地域文化对大学生人文素质的影响 当前,我国教育在繁荣发展的同时,过分注重其功利性与工具价值,致使人文教育陷入尴尬的境地。从当前的现状看,大学生人文素养的缺失日益严重,比如:伦理道德修养较差;生活目的不明确,价值迷失,缺乏健全的自我意识;人文知识基础薄弱,导致文化素养的缺失;急功近利思想严重,导致自身的工具化;人文精神的缺失,导致人格上的“残疾”;心理承受能力比较差,社会适应性不强等。针对以上问题,在高职院校实施人文素质教育具有重大的意义。技术与技能教育只有融入人文的色彩,才会使其充满生机与活力。呼唤人文教育的回归,强调职业技能与人文教育的融合,是当前高职教育改革与发展的必然,而地域文化在大学生人文素质教育中的作用不容忽视。地域文化是指生活在该地域的成员,在既定的时间、空间,受地理环境、历史传承、社会制度,以及民俗习惯、宗教信仰等多种因素影响而创造的一种文化形态。1地域文化进入校园的可行性地域文化是人文素质教育的一部分,它蕴涵着丰富的人文教育资源,是人文素质课程的重要资源。对于肩负着为国家培养全面发展人才的高职院校,在加强学生专业技能教育的同时,不能忽视对其人文素质的培养,只有这样,才能培养一批专业技能,专业素质和人文素质全面发展的人才。才能保障我国社会主义现代化建设的顺利进行。由于大学生生源大多数来自本地,所以他们对当地文化比较熟悉,并都有所了解,利用地域文化对大学生进行素质教育,他们更能接受,并能更好的获得学习效果,在地方文化视野下大学生人文素质教育更加切实可行。 文化和教育密不可分,黑龙江地域文化是中华文化的重要组成部分,黑龙江地域文化是黑土地上人对自然与社会的认识与积累,是黑龙江教育文化不可多得资源。在地方文化视野下,进行人文素质教育具有很大优势。对提高大学生的人文素养有很大的积极作用。黑龙江地域文化的形成具有多民族,多地域的色彩。形成了包容性和开放性这两个特征,这一特性对大学生人文素质的形成有着借鉴作用。可以拓展大学生的胸怀,黑龙江的开阔性和包容性可以培养学生开阔的眼界和兼收并蓄,博采众长的胸襟和气度。这样才能在今后的生活和工作中面对各种挑战。 党的十八大报告中指出:“文化是民族的血脉,是人民的精神家园。全面建成小康社会,实现中华民族伟大复兴,必须推动社会主义文化大发展大繁荣,兴起社会主义文化建设高潮,提高国家文化软实力,发挥文化引领风尚、教育人民、服务社会、推动发展的作用。”因此,在振兴黑龙江的发展建设过程中,应该分析黑土文化,发扬其积极方面、规避消极方面,使黑龙江在本次文化建设高潮中不落伍,且得到新的突破和跨越,服务于社会、推动经济的快速发展。一、黑土地域文化发展历史及特征黑龙江位于中国东北边陲,与俄罗斯接壤,历史上古肃慎人后裔粟末靺鞨建立的渤海国曾非常繁荣,有“海东盛国”、“小中华”之称。这种开拓性是大学生至关重要的,开拓性是一种才能和见识,可以提高大学生的奋斗意识,是社会生存不可或缺的。 黑龙江地广人稀、土地肥沃、资源丰富,大小兴安岭森林丰茂、东部煤炭储备巨大、大庆

闯关东走西口下南洋

江苏省兴化中学2009级高二语文校本阅读材料“厚积薄发” 主编:高二语文备课组赵永根 近代中国有三次规模较大的人口迁徙:闯关东、走西口和下南洋。 闯关东 清代流民“闯关东”现象解读 一、“闯关东”的由来 关东是指以今天的吉林、辽宁、黑龙江三省为主的东北地区,因这一地区处在山海关以东,故名。清前期设禁,前往关东要“闯”,因为那是越轨犯禁的行为。但自近代1860年(咸丰十年)解禁后,前往关东谋生就已合法,“闯关东”一语之所以仍被沿用,是积习成俗使然。 远在宋辽金元时期,就有关内流民出关觅事,来去自由。清王朝建立之初,流民出关也不必“闯”,相反还得到清政府相当的鼓励。因为关东本来就人烟稀少,加上明末清初战争的影响,人民走死逃亡,导致关外“荒城废堡,败瓦颓垣,沃野千里,有土无人”;但关东又是“龙兴之地”,为强根固本,清廷即屡颁诏令,命地方官“招徕流民”,开垦荒田。1653年(顺治十年)设辽阳府(下辖辽阳、海城二县),颁布《辽东招民开垦条例》,宣布开放辽东,“燕鲁穷氓闻风踵至”者不少,也由此引起清廷的不安。《条例》颁布15年后,也即1668年(康熙七年),清政府宣布关闭山海关的大门,《条例》废止。清廷所以要封禁东三省,当然有许多理由,如关东为人参产地,旗民生计所系,流民入山偷采者成千累万,屡禁不止,成为清廷不得已而封关的原因之一。还有,东北设有围场,供皇室狩猎之用,但围场地面辽阔,无法禁绝“游民借开荒之名,偷越禁地,私猎藏牲”,于是,干脆封禁。再有,清廷深恐流民如猬之集,抢了旗民的饭碗,“必致(旗民)生计日蹙”。这些理由,固然很充分,但保护满族固有的文化则是清廷“闭关(山海关)”尤其不可忽视的根本原因,类似“本朝龙兴之地,若听流民杂处,殊与满洲风俗攸关”的上谕,屡有颁行。在清廷看来,满族的尚武之风不能丢,满族的风俗习惯不能杂糅,要想不使满人“习成汉俗”、被中原文化同化,只好把“自我”封闭起来。加之有清一代“反清复明”之声不绝于耳,更使“满汉之见”难以消散,因而也促使清廷屡颁禁令,一次比一次严厉,不仅要“永行禁止流民,不许入境”,而且下令“逐客”。1740年(乾隆五年)上谕命“寄居奉天府流民,设法行遣……定限十年,令其陆续回籍”。十年后(1750年),流民归籍期限已满,再颁严令,“令奉天沿海地方官多拨官兵稽查,不许内地流民再行偷越出口……令守边旗员沿边州县严行禁阻,庶此后流民出口可以杜绝。”当然,清廷也清楚,仅“闭关”仍不足以抵制“汉俗”的侵袭,流民泛海可至辽东,经蒙古亦可进入关东腹地。有鉴于此,康熙年间清廷又花了几十年时间设置“柳条边”以期禁阻。尽管清廷煞费苦心,但北方流民入关谋事却屡禁不绝,而且呈不断扩大的趋势,1712年(康熙五十一年)“上谕”称,仅山东流民入关者就达10多万。1776年(乾隆四十一年),据估计,在关东谋生的华北农民(包括已改变流民身份定居关东者)总计达180万人。这些流民都是在“闭关”条件下犯禁闯关、私自进入关东的,所谓“闯关东”之说,即由此而来。 1860年,关闭的山海关大门重新向流民敞开,流民入关东谋生,不再视为非法,只因“闯关东”一词已约定俗成,也就成为流民去关外谋生的代名词了。 二、关内之民为什么要去“闯关东” “闯关东”的流民,以山东、河北、河南、山西、陕西人为多,又以山东人为最。1911年东三省人口共1841万人,其中约1000万人是由山东、直隶、河南等省先后自发涌入的,规模之大,举世震惊。进入民国时期,“闯关东”浪潮仍居高不下。从1912—1949年,流入关东的人口共约1984

杨家将的家谱

杨家将的家谱 第一代:金台侯金刀杨会(杨师厚)、杨桂荣(女) 第二代:金刀王杨会之子:火山王杨衮(杨信杨君爱杨弘信)、杨嗣(杨弘远高阳关前阵钤辖保州刺史杨嗣:名将杨信之弟,是杨家将七郎原型也是演义中假杨滚的原型) 第三代:火山王杨滚之子:杨继忠(杨继周杨继康)、杨继孝(杨继凯)、杨继仁、杨继义、杨继康、杨继凯、火山王金刀王都虞侯金刀令公杨继业(杨崇贵后更名杨业杨无敌)、杨继亮(义子:原名高怀亮)、杨继祖、杨崇训(杨重训杨重勋) 第四代: (1)火山王金刀王杨继业之子:忠孝侯杨延平(杨延昭杨泰杨渊平杨延朗)、义勇侯杨延定(杨延浦杨永杨延定杨延广杨延用杨贵)、忠武将杨延光(杨延广杨勋杨延训杨延辉杨延庆杨顺)、杨延辉(杨延玉杨贵杨延环杨延朗杨□ 化名:木易)、杨延德(杨延环杨延贵杨春)、金枪将保灵侯杨延昭(杨延贵杨景)、敏烈侯杨延嗣(杨延彬杨希)、杨延顺(杨顺义子:原名王平化名:王司徒)、杨延兴(原六朗部将自认是杨九郎六郎义弟业继业义子自己号称杨九郎自认义子:原名杨兴)、银枪将假六郎假杨景杨延惠(因其代六朗而死和生前有认六郎为兄后佘太君认其为义子死后追封:原名任堂惠)、杨延琪(杨琪杨八姐杨春花)(女)、杨延瑛(杨瑛杨九妹杨秋菊)(女)、杨延琼(说呼全传中呼延丕显之妻子)(女)、杨延琅(女)、杨排风(小说中最后佘太君认其为义女,演义中没有)(女) (2)杨崇训之子:杨光扆 第五代: (1)忠孝侯大郎杨延平之子:杨宗显(《金枪传》人物)、杨传永、杨德政、杨宗广(杨文广)、杨充广 (2)义勇侯二朗杨延定之子:杨宗魁(刘版杨家将中,最特别的一个人物,长象和其父亲一样十分相识宋皇,最后死因也基本一致)(杨宗孝《金枪传》的名字) (3)忠武将三郎杨延辉之子:杨宗宪(刘版杨家将中,貌似潘安是评书中常见的小生型武将,擅长弓箭有塞李广之称,类似薛丁山一类人物)(杨宗繇《金枪传》的名字) (4)四郎杨延辉之子:杨宗孝(杨宗登《金枪传》的名字)、杨宗峰(杨忠峰)、杨宗原(四郎二妻其耶律金娥之子:原名耶律中原)(杨宗锋《金枪传》的名字) (5)五郎杨延德之子:杨宗槐(杨宗瑶刘版杨家将中,杨家唯一长象不雅的武将,昙花一现,轻功高强,评书里常出的矬子,力大无穷呼延平类人物使用的兵器也是棒槌)

博物馆的电影观后感

博物馆的电影观后感 博物馆观后感(一) 今天下午,学校组织同学们一起坐校车去博物馆参观。 到了博物馆,首先看到的是有一面墙那么大的木版画,画上有两只仙鹤和太阳,有些女人在拿qiāng捕鱼,男人们在骑马。看了这幅画,就有一种进入古代的感觉。 我们上了二楼进了一间屋子,屋子里的展品是介绍旧石器时代的。在展示柜中,有许多磨尖了的石头做的器具、环形石器和许多小石头中有小洞做的项链。可以看出,那时的人们就有对美好生活的向往。 我们又走进了另一间屋子,这间屋子跟以前大有不同。时间由石器时代转到了古代。那里有军印和人死了留下的衣服。能看出以前的齐齐哈尔就是一个军事重地。因为有兵器、枪、军用毯子和抽烟用的烟壶。记得还有一部电视剧《闯关东》里也说了齐齐哈尔是一个军事重地。在当时还相当的有名呢! 看看古人穿的衣服,衣不遮体,又冷又不舒服。可现在我们不仅要穿得暖和,而且还要漂亮好看。以前的古人只要肚子里有东西就行,可现在我们不仅要好吃,口感好、不能咸着也不能淡了。古人住的又小又冷的帐篷,现在住又宽有大的楼房,又暖和,又美观。并且现在有事可以打个电话,很方便,在以前是要骑马和信鸽的。并且我们有面向世界的互联网和电脑。

看看现在的我们,就像是泡在蜜罐里的小蜜蜂,就像是花房里的小花朵,个个幸福得在冒泡。我们是最幸福的一代,所以我们也是能担起社会发展的一代。等我们长大了,中国将无比富强,我们将是前无古人,后无来者的一代。 博物馆观后感(二) 从93年来北京上大学,到现在有13年之多了。13年来,每天生活在这个城市,却有一种“不知庐山真面目”的感觉,除了上学时的历史课本之外,再没有真正立体全方位的去了解过我们的首都。 参观首都博物馆新馆给了我这个机会。首都博物馆新馆坐落于西长安街延长线白云路的西侧,外观雄伟,气势磅礴。进入之后,按照导览图一一参观,不知不觉沉醉于祖国首都的一草一木,一鼎一印之中。通过参观首都博物馆,我对首都的认识在以下四方面得到了提升:一为博。首都地大物博自是早就知道,但仅限于一个模糊的概念。这次系统详细的参观了古代玉器艺术精品展、古代瓷器艺术精品展、古代佛像艺术精品展、燕地青铜艺术精品展、古代书法艺术精品展、馆藏京剧文物展、书房珍玩精品展等各项展览,不禁感慨祖国首都的文化底蕴之博,物产资源之博,艺术内涵之博。首都以她博大的胸怀,包容和养育着生活在这里的2000万人民百姓。二为史。北京是古城,历史悠久。曾有多个朝代以此为都,北京的历史中填充着无数色彩缤纷的故事。 承载着朝廷权威的皇家玉玺,记录着世代变迁的竹简,刻画着沧海桑田的铁器铜器,象征着雍容华贵的玉器古玩,还有留着战争疤痕

历史上有几个八贤王八贤王是怎么死的

历史上有几个八贤王八贤王是怎么死的 提到“八贤王”三个字,我们会很快的想到杨家将、包青天的相关影视或者戏曲,那么八贤王指的是谁呢?历史上有几个八贤王,他最终又是怎么死的呢? 历史上有两个八贤王,一个指的是北宋的八贤王赵德芳,另个一指的是清朝时期,《步步惊心》中所提到的八爷,即爱新觉罗.胤禩。接下里让我们具体的了解一下这两个人。 北宋的八贤王 历史上的八贤王,是一个很有传奇色彩的人物,他手执开国宝剑,上打昏君,下打佞臣,很受后人敬仰。他究竟是谁,始无定论,不过,从后来的南宋高宗赵构重立赵匡胤之后代为皇帝的史实来看,这个八贤王实际上就是赵匡胤要立的太子。 据山东的一些民间老艺人讲,赵光义杀赵匡胤之时,赵匡胤已经预感到了,所以,他事先先作了一系列的重要的安排以备不测。当他在血光之中临咽下最后一口气时,他问了赵光义这样的话,你杀了我不要紧,你把我儿德芳如何。赵光义心里多少还是意识到了一点手足之情,他保证说不会杀掉他的后代。于是,赵光义说,我当皇帝,封你子德芳为贤王。这里的贤王,实际上也就相当于辅政大臣。 可是,赵匡胤知道,赵光义心狠手辣,终究会除掉德芳,为了争取最大的可能,他说,这个王不能同于一般的王。赵光义说,他当然知道,就许诺让这个贤王享受八个王爷的俸禄,一个人领八个王爷的工资并且诏告天下。这实际上就是八贤王的称号来历。不过,赵匡胤还是不放心,就说,百年之后,你把皇帝位子当然是传给你的儿子,那我的儿子,也就是八贤王的位子也得代代相传。也就是说,赵匡胤的理想就是一代一个皇帝,然后跟着是一代一个八贤王,代代相传,不得违背。 宋朝八贤王是怎么死的?因太祖驾崩之时,宋皇后召他入宫,德芳深恐太宗皇帝追究此事,惶惶不可终日,加上唯一的兄长自杀身亡,心理受到了极大压力,终於一病不起。太平兴国六年三月去世,谥康惠,年仅二十三岁。 清朝的八贤王 《步步惊心》中的八爷,爱新觉罗.胤禩,康熙帝第八子,母良妃卫氏。年幼时书法差劲,康熙令书法家何焯为其侍读。四十七年,太子胤礽被废,胤禩部署夺嫡,颇得朝野支持,人称“八贤王”。因争储位被夺贝勒,并受拘禁,胤礽获释,胤禩复为贝勒。雍正即位,为稳定其情绪,命总理事务,进封廉亲王,授理藩院尚书。元年,命办理工部事务。四年,雍正以其结党妄行等罪削其王爵,圈禁,并削宗籍,更名为阿其那。同年,死。

黑龙江地域文化

地域文化课程 期末作业 姓名杨文杰学号1223001457039 学校松林电大成绩

黑龙江地域文化 黑龙江这片神奇的土地上,有连绵起伏的大、小兴安岭;有沃野千里的松嫩平原;有气势磅礴的黑龙江、乌苏里江、松花江、嫩江水域;有风景秀丽的镜泊湖、五大连池;还有绿草如茵的天然牧场,这些无不勾勒出一幅幅绚丽的画卷。黑龙江省是中国位置最北、纬度最高的省份。土地面积45.46万平方千米,居全国第六位。 党的十八大报告中指出:“文化是民族的血脉,是人民的精神家园。全面建成小康社会,实现中华民族伟大复兴,必须推动社会主义文化大发展大繁荣,兴起社会主义文化建设高潮,提高国家文化软实力,发挥文化引领风尚、教育人民、服务社会、推动发展的作用。”因此,在振兴黑龙江的发展建设过程中,应该分析黑土文化,发扬其积极方面、规避消极方面,使黑龙江在本次文化建设高潮中不落伍,且得到新的突破和跨越,服务于社会、推动经济的快速发展。 黑龙江自然生态环境和社会生态环境交互影响的地域文化历史造就了黑龙江人独特的文化性格,即"粗犷豪放的气质,质朴率真的品性,热情大方的特质,包容海涵的气度,幽默机敏的智慧"。但同时,黑龙江人也存在着知足常乐、小富即安、拒斥理性等经验式、人情式的文化特质和文化模式,是与现代经济社会的发展不相适应的。这就要求我们站在以人自身的现代化为核心的总体性文化转型的高度来认识问题,努力建构新世纪黑龙江人新的形象工程,为龙江大地和黑土文化增添新的内涵。 黑土地域文化,我们特指黑龙江地域文化,因为黑龙江省以丰腴的黑土地而著称。黑土地域是东北地域文化----关东文化的组成部分,是具有独特文化精神与鲜明文化风格的地域亚文化。 黑龙江位于中国东北边陲,与俄罗斯接壤,历史上古肃慎人后裔粟末靺鞨建立的渤海国曾非常繁荣,有“海东盛国”、“小中华”之称。黑龙江地广人稀、土地肥沃、资源丰富,大小兴安岭森林丰茂、东部煤炭储备巨大、大庆油田是20世纪60年代至80年代中国最大的油区、农业上有“北大仓”的称号……恶劣的气候条件和丰富的物产使得黑土地域文化具有了强烈的粗犷豪放、不拘小节的气质将黑土地域文化中的彪悍和开拓精神展现得淋漓尽致。中华人民共和国成立以后,开始全面建设东北,东北地区工业化加速发展,仅“一五”期间,156个重点建设的大项目有56个在东北,其中22个在黑龙江,另外,国家基本建设投资黑龙江占了十分之一。上世纪5黑土地域文化发展历史及特征黑龙江位于中国东北边陲,与俄罗斯0年代末,10万官兵和5万山东支边青年挺近三江平原,加入到开发北大荒的队伍中来,后来的知青下乡、知识分子下放又使黑龙江产生了一次人口迁移的高潮。这些来到黑龙江的人不但为黑龙江的建设贡献了力量,同时也给黑土地域文化增添了新的内涵。通过共和国的建设者们的不懈奋斗,“四大精神”(北大荒精神、大庆精神、铁人精神、突破高寒禁区精神)以“闯关东精神”、“大庆精神”、“铁人精神”、“北大荒精神”等为代表的“爱国奋斗、艰苦创业,求实务实、开拓进取,顾全大局、无私奉献”的黑龙江精神,集中体现了黑土文化的精神内涵。1、英勇不屈的抗争精神。一是为拯救中华民族愤然而起抗击日本侵略者的高度自觉性;二是众志成城、一致抗敌的空前广泛性;三是为了民族尊严而绝不苟且偷生的民族气节。2、顽强拼搏的创业精神。一是一往无前,百折不挠。二是自强不息,艰苦奋斗。3、大公无私的奉献精神。一是胸怀全局,为国分忧。二是淡泊名利,忘我工作。三是不计得失,勇于牺牲。4、

闯关东

期末作业论文 题目:人类迁移史上的“长征”——闯关东历史文化漫谈 姓名:杨俊峰 学号:114040035 班级:11历史A班 人类迁移史上的“长征”——闯关东历史文化漫谈

摘要:有清一代,山东人由于人地矛盾的激化、土地兼并以及自然灾害等原因导致他们背井离乡而去“闯关东”。虽历经艰险,但塑造了可歌可泣的闯关东精神和促进了民族经济融合与社会文化之间的相互作用。它是中华民族精神的继承和弘扬,是近代中国移民开发的一次壮举。并且它也孕育了一种具有强大生命力的文化精神,对当代社会依然具有重要的现实意义。 关键词闯关东生存贡献核心价值 一、“闯关东”概述 关,指山海关。山海关城门,一关之隔,界定着关外和中原大地。从清朝到民国数百年间,背井离乡的山东人开始兴起了“闯关东”。所说的关东,具体指吉林、辽宁、黑龙江三省。因东三省位于山海关以东,故得名。“闯关东”的人其数量之多,规模之大,可以算得是人类有史以来最大的人口移动之一。但和洪洞大槐树移民最大的区别,在于洪洞移民是官方行为,闯关东是民间自发。闯关东,一个“闯”字突出了这条路线的艰辛。如日本人小越平隆1899年在《满洲旅行记》记载了当年真实的历史画面:“由奉天入兴京,道上见夫拥独轮车者,妇女坐其上,有小儿哭者眠者,夫从后推,弟自前挽,老媪拄杖,少女相依,踉跄道上,丈夫骂其少妇,老母唤其子女。队伍进通化、怀仁、海龙城、朝阳镇,前后相望也。由奉天至吉林之日,旅途所共寝者皆山东移民...”但真正意义上的“闯关东”是起源于顺治八年(1651年),止于民国三十八年(1949年),经历了299年的历史,其中以山东人居多。它主要经历了以下几个过程:顺治十一年(1654 年)六月,清世祖爱新觉罗·福临颁布了一道命令,允许个体百姓自行赴辽东垦荒。从顺治十一年六月起,有组织地移民与个体自行移民辽东,二者并行。从嘉庆(1796—1820 年)年间起,陆续放垦“边外”土地。到光绪三十三年(1907 年),最后一片“边外”土地放垦,封禁至此结束。五年后的1912 年2 月12日,爱新觉罗·溥仪宣布退位,清朝的统治至此寿终正寝。中国历史进入中华民国时代,“闯关东”进入高峰期。自此以后,“闯关东”形成为一个空前的移民创举。自17世纪中叶开始,三个世纪来,有成千上万的关内流民勇敢地闯入了关东大地。《闯关东——2500 万山东移民的历史与传说》一书作者刘德增认为有2500 万人。到底有多少人闯入关东,有1000万、2000万、2500万、3000万之说,这些尚待学者去论证。已有确切考证的是,从1912 年至1930 年间,“民国时期,大约有400万移民出关谋生。“九·一八”事变后,日本发动侵华战争,到1941 年“太平洋战争”爆发前后,日本为了掠夺东北资源以充实战备,用日军专门设立的掠夺华北劳工的专门机构——满洲劳工协会,在1939 年到1941年的三年中,从山东、河北等地抓捕到东北的劳工达400万人之多。仅1941年一年移民(主要是劳工)总数就达104.4万人。因此,有言曰,“闯关东”是人类有史以来最大的人口移动之一。 二、“闯关东”的原因 作为中国历史上一次轰轰烈烈的人口迁移,它主要有以下几方面的原因: ①人地关系失调 华北地区生齿日增,地狭人稠,就全国人口而言,鸦片战争之后增

杨家将家谱

杨家将的家谱 第一代: 金台侯金刀杨会(杨师厚)、杨桂荣(女) 第二代: 金刀王杨会之子:火山王杨衮(杨信杨君爱杨弘信)、杨嗣(杨弘远高阳关前阵钤辖保州刺史杨嗣:名将杨信之弟,是杨家将七郎原型也是演义中假杨滚的原型) 第三代:火山王杨衮之子:杨继忠(杨继周杨继康)、杨继孝(杨继凯)、杨继仁、杨继义、杨继康、杨继凯、火山王金刀王都虞侯金刀令公杨继业(杨崇贵后更名杨业杨无敌)、杨继亮(义子:原名高怀亮)、杨继祖、杨崇训(杨重训杨重勋) 第四代: (1)火山王金刀王杨继业之子:忠孝侯杨延平(杨延昭杨泰杨渊平杨延朗)、义勇侯杨延定(杨延浦杨永杨延定杨延广杨延用杨贵)、忠武将杨延光(杨延广杨勋杨延训杨延辉杨延庆杨顺)、杨延辉(杨延玉杨贵杨延环杨延朗杨□ 化名:木易)、杨延德(杨延环杨延贵杨春)、金枪将保灵侯杨延昭(杨延贵杨景)、敏烈侯杨延嗣(杨延彬杨希)、杨延顺(杨顺义子:原名王平化名:王司徒)、杨延兴(原六朗部将自认是杨九郎六郎义弟业继业义子自己号称杨九郎自认义子:原名杨

兴)、银枪将假六郎假杨景杨延惠(因其代六朗而死和生前有认六郎为兄后佘太君认其为义子死后追封:原名任堂惠)、杨延琪(杨琪杨八姐杨春花)(女)、杨延瑛(杨瑛杨九妹杨秋菊)(女)、杨延琼(说呼全传中呼延丕显之妻子)(女)、杨延琅(女)、杨排风(小说中最后佘太君认其为义女,演义中没有)(女) (2)杨崇训之子:杨光扆 第五代: (1)忠孝侯大郎杨延平之子:杨宗显(《金枪传》人物)、杨传永、杨德政、杨宗广(杨文广)、杨充广(2)义勇侯二朗杨延定之子:杨宗魁(刘版杨家将中,最特别的一个人物,长象和其父亲一样十分相识宋皇,最后死因也基本一致)(杨宗孝《金枪传》的名字) (3)忠武将三郎杨延辉之子:杨宗宪(刘版杨家将中,貌似潘安是评书中常见的小生型武将,擅长弓箭有塞李广之称,类似薛丁山一类人物)(杨宗繇《金枪传》的名字) (4)四郎杨延辉之子:杨宗孝(杨宗登《金枪传》的名字)、杨宗峰(杨忠峰)、杨宗原(四郎二妻其耶律金娥之子:原名耶律中原)(杨宗锋《金枪传》的名字) (5)五郎杨延德之子:杨宗槐(杨宗瑶刘版杨家将中,杨家唯一长象不雅的武将,昙花一现,轻功高强,评书里常出的矬子,力大无穷呼延平类人物使用的兵器也是棒槌) (6)保灵侯六郎杨延昭之子:定国王平南王杨宗保(杨宗闵)、杨宗勉(杨宗冕杨宗显杨宗闵)、杨宗政、杨宗奎(刘兰芳评书版六郎、大刀王兰英之子)、杨秋菊(女)、杨心茹

读后感的评语大全

读后感的评语大全 篇一:读后感获奖作文及点评 读后感获奖作文及点评 《成功的秘诀》读后感 从前,有一个人问智者:“怎样才能成功?或者说成功的秘诀是什么呢?”智者笑了笑,没说什么。他拿起一颗带壳的花生,说:“捏碎它。”那人将花生壳捏开,从里面取出花生。智者又说:“捏碎它。”那人将花生放在手心里,把红色的皮儿搓碎了。智者说:“再捏一捏、搓一搓它。”那人使出全身力气,也没将花生捏开,他又使劲搓花生,直搓到他的手都热了、红了,也没将花生搓碎。智者告诉他:“干什么事情,有一颗恒心,才是成功的秘诀。” 这是我从一本杂志上看到的一篇文章。读着文中的文字,我的感想很多。人生就好比是一架梯子,只有持之以恒,坚持不懈,才能到达尽头,才能成功。想想自己,做事马马虎虎,根本没有恒心,好多

时候都是浅尝辄止,虎头蛇尾。 比如上星期,我做数学作业时,遇到了一道难题,心里想这么难,我不做了,出去玩会吧。接着,我就出去玩了,回来以后,妈妈问我作业做完了没有,我犹豫再三,不得已向妈妈说了实情,在妈妈的帮助下,才做出了那道题。 读这篇文章之前,我不明白,为什么自己做好多事情都不尽如人意,原来是没有恒心,做事不能坚持到底的缘故呀。只要有恒心,相信我以后一定能成功。 【简评】 本文的作者很会“想”。先简介读到的那篇文章的故事大概,抓住故事的宗旨——恒心的重要,联系自己自己的生活学习实际,进一步阐述了“人生就好比是一架梯子,只有持之以恒,坚持不懈,才能到达尽头,才能成功”的道理。体会深刻,不失为一篇较好的读后感。 成败只差0.5毫米 ------读《电话的发明》有感

假期里,我读了《真好丛书》。对其中的《电话的发明》一文很感兴趣。是谁发明了电话?相信许多人都会不假思索地说出美国发明家贝尔的名字。 可是相信也有很多人可能不明白,其实在贝尔之前,还有人尝试发明过电话,他就是莱斯。 莱斯曾研究过一种装置,可这种装置里的螺丝只能传递音乐,不能传递语音。莱斯失败的原因之一,是因为这个装置里的螺丝,他少拧了二分之一圈——约0.5毫米。莱斯没有发现这一点,他将装置改装了好几次,可仍然没有解决问题,于是他懊丧地放弃了。与莱斯不同的是,贝尔没有向困难妥协,没有泄气,而是坚持不懈,继续实验。他在莱斯的基础上进行了改进。最主要的是,他将那颗螺丝多向里拧了0.5毫米。接着,奇迹发生了,不能通话的装置变成了实用的电话机。 读了这篇文章,我深有感触:假如莱斯没有半途而废,而是持之以恒,发现了这个“漏网之鱼”,电话不就是他发明的吗?但好多事

历史趣谈:历史上的柴郡主并未下嫁杨六郎 柴郡主也不存在!

如对您有帮助,可购买打赏,谢谢历史上的柴郡主并未下嫁杨六郎柴郡主也不存在! 导语:杨六郎杨延昭简介杨延昭(958年-1014年),本名杨延朗,后 改为杨延昭,亦称杨六郎,并州太原(今山西太原)人。北宋抗辽名将杨 业的长子(小 杨六郎杨延昭简介杨延昭(958年-1014年),本名杨延朗,后改为杨 延昭,亦称杨六郎,并州太原(今山西太原)人。北宋抗辽名将杨业的长 子(小说中为杨业六子),辽国人认为北斗七星中的第六颗主镇幽燕北方,是他们的克星,辽国人就把他看做是天上的六郎星宿(将星)下凡,故称 为杨六郎。他自幼随杨业征战,雍熙三年北伐,杨业率军攻应、朔等州,延昭为先锋,时年二十九岁,战朔州城下,流矢穿臂,战斗愈勇,终于攻下朔州。其父死,便担负起河北延边的抗辽重任。雍熙北伐之后,延昭在景州(今河北景县)、保州(今河北安新县)等地抵御辽军侵扰,死后陪葬于永安县(今河南巩义宋英宗永厚陵)。在与辽兵作战中,杨延 昭威震边庭,人们称杨延昭守卫的遂城为“铁遂城”。宋真宗称赞他“治 兵护塞有父风”。 传说中杨六郎还是地位显赫的郡马爷,不过,其郡马身份问题,到 底是真是假,还值得进行一番探讨。 早期的几部杂剧,包括《谢金吾》、《活拿萧天佑》等都提到了杨六 郎的郡马身份,特别是《谢金吾》一剧说得更为明白。 至于杨六郎与柴郡主是如何结缘的,京剧《状元媒》有专门演绎。 该剧又名《铜台阵》、《杨六郎招亲》,1960年改编为《状元媒》,张君秋、马连良、谭富英首演,成为张派代表作。豫剧、汉剧、越剧也有 类似题材,有的称作《八贤王说媒》。 《状元媒》除了原有的八贤王等为人所熟知的人物之外,又增加了 一个新科状元吕蒙正。吕蒙正史上确有其人,曾三次为相,是宋朝的 生活常识分享

闯关东与东北人性格的形成

闯关东与东北人性格的形成 曹保明 历史经过了千百个春夏秋冬,许多事情已经被人淡忘了。认真地想来,一个历史事件就影响到一个地域人的性格这未免有点夸大,但仔细一思考,这种联系又不无道理。闯关东作为中国历史上4次人口大迁移非常重要的一次,其实不是一下子完成的。清顺治(1644年)年间,逐渐强大起来的东北满族入主中原,统一中国,建立大清,从而把东北作为它的发祥地保护起来,这样中国出了“关里”和“关外”这样的概念。为了进一步保护自己的龙兴之地,清政府又加修了柳条边,严格划分“龙兴之地”的界限,防止中原人越“边”跨“关”进入东北。但是,大约经过了200年左右的时间,到了道光和咸丰年间,由于战争紧迫,加之中原连年天灾不断,迫使一些破产农人不顾清政府的条文戒律,纷纷出关过边北上东进地闯入东北从前的“禁地”,而清政府这时也无心或疏于对边关的把守和管理,终于使“封禁”政策变成一纸废文,于是从那时开始数以千万计的中原人来到东北谋生,历史上这被称为“闯关东”。 事实上,在道光和咸丰年之前,早已有中原的流民不顾朝廷的清规戒律纷纷闯进“关东”,相比后来大股,他们是小股,已经同东北一带的土著和先民融合在一起。他们对东北人的性格形成产生了重要的影响。今天,东北流传着这样一条谚语:人帮人,亲上亲。这是东北重要的地域文化的一个总结,而这恰恰是闯关东人留下的性格形态的基础。谋生路上的“帮”来自于求生的一种本能,你帮了我,我就会忘不掉你,一种最初的人性关系便产生了。这是一种地域关系,甚至产生了蔑视血缘的历程。血缘是氏族部落和家庭延续关系的基础条件,但是闯关东者投奔的却往往是“邻居”、“朋友”或“乡亲”。由于双方处于同一境地中,这使得荒寒的北方在需要“人”的时候以最大的热情接纳了他们,而他们——闯关东者也把落脚的希望实现了,这是一种互为的希望和企盼。与此同时,中原文化中的“义”又起到了至关重要的作用,“滴水之恩当涌泉相报”的思想,使得后来者对先期到达东北并开荒占草又接纳了他们的人表示出无比的感恩之心,于是有了“回报”的愿望。这样,一种奇特的理论出现了——有血缘关系的人反而不如“同乡”、“同行”、“老乡”信得过,这种实践观念促使中原人越来越习惯于遵守接触同乡和朋友的观念,“友情”有时候高过了“亲情”,也为东北人性格的最终成型打下了深厚的基础。这是东北独特的文化遗产,别土无有,别土不生。歌颂同乡、同行在危难中接纳对方,彻底展示出迁移者广泛探索东北的生存渴望和生存心理。在北方,在那大荒片子之中,在夏季墨绿的老林子里,在冬季呼啸吼叫的老北风中,人的异地求生的艰辛被充分地放大开来,人不能不去渴望一种真诚的接纳,而这种情感又与东北本土人的一种心理相合,于是一种重要的历史性格产生了。 中原闯关东人对“恩人”的回报,往往是“看行动”,我们今天叫“捞干的”。于是语言成了多余。这个信条在东北人的性格中产生了重要的影响。在东北,曾经有这样一个故事:一对朋友,不是亲哥俩而是邻居。一个在山里打猎,一个在屯里种地。二人平时一见面就是在一起默默地饮酒从来没有过多的言语。一次,屯里种地的得了重病可能要死,山里的送来一口棺材,外型很粗糙。儿女们觉得棺材样子不好看,就弃在草垛边了。后来爹好了,没死,棺材就被压在草垛下了。半年后的一天,山上打猎的回村,二人又是坐下默默地喝酒。提起种地的得病没死,打猎的才说,那棺材是他用长在悬崖上的“风交木”做的,那树300年才长到碗口那么粗。别看棺材样子不好看,可有防腐作用。为了给朋友办丧事,猎人特意杀了两口野猪装在里边,看看坏没坏吧。种地的朋友说,孩子们懂个啥呀?于是二人扒开草垛,拉出棺材,一股凉风升起。虽然半年过去了,里边的两头野猪竟然上着白霜。种地的和山上的朋友两人又坐下,默默地饮起酒来。这是典型的东北人性格的写照,不表白,不张扬。有人认为这是一种迂腐的性格,“三杠子压不出个扁屁来”,但事实上,更多的人所喜爱的正是这种不表白自己却特别能为别人着想的东北人。 以实际行动去回报对自己有恩的人,当这种性格遭到抵触或者挑战时,东北人往往立刻跳起来,以理抗争,同时要争回面子。东北人爱面子,比爱他们的生命还重要,这时,东北人不怕艰苦不怕死亡和威胁的“虎”劲儿就上来了。

杨家将读书笔记

杨家将读后感1000字(一) 杨家将的故事,相信每一个山西人都耳熟能详。 我读了许多遍《杨家将》。每一次读,我都会沉浸在其中的故事情节中,仿佛自己穿越了时空,来到了杨家将生活的年代。 那是一个多么动荡而又战乱的年代啊!唐朝灭亡后的五代十国时期,群雄并起,战祸连年。契丹族建立的辽国常常侵犯中原,中原百姓处在水深火热之中。北汉大将杨继业率领着他的七郎八虎英勇抗辽,他们每战必捷,令辽兵闻风丧胆。杨家军镇守雁门关,犹如一道铜墙铁壁,使辽军始终不能前进半步。 那里曾经有一场多么悲壮的战役啊!杨家将归顺北宋后继续抗辽,立下了许多战功。潘仁美嫉妒杨继业的功劳,就使诡计让宋太宗去边疆看风景。辽国知道后,夹击宋太宗的军队。杨继业率领杨家军为保护宋太宗英勇抗敌、血战金沙滩。这场战役中杨家军损失惨重,杨大郎、二郎、三郎都战死沙场,杨四郎被辽军生擒,杨五郎无奈剃了头发,上五台山当了和尚。 潘仁美,你太狠毒了!你竟然又借机陷害了杨令公和杨七郎。你公报私仇,光想着消除杨家将,却不想杨家将对保卫国家有多么重要! 宋太宗呀宋太宗,你真是一个昏君!你不辨是非、听信潘仁美的谗言,纵容他残害忠良,使北宋折兵损将,给了辽国攻打北宋的好机会! 好在后来寇准计审潘杨案,杨七郎的妻子用二百零六枪刺死了叛国通辽的奸臣潘仁美。真是大快人心!不然的话,北宋灭亡也不就不远了。 忠心为国的杨六郎在喜得三将后又被宋太宗身边的奸臣陷害,若不是八贤王和寇准相救,杨六郎也可能保不住性命。后来,宋真宗兵困魏州,没人能破敌,情况十分危急。如果杨六郎是一个心胸狭窄的人,他可能会认为这是一个报仇的好机会,会袖手旁观,甚至投奔大辽,消灭北宋。但是杨六郎却不计往事,毫不犹豫地出兵相助。我敬佩杨六郎的宽容和忠义! 那里还有一群巾帼英雄。佘太君、八姐、九妹、重阳女、杜金娥、穆桂英等个个武艺超群,巾帼不让须眉。尤其是穆桂英,她不仅武艺高强,而且精通阵法,在为宋朝攻打天门阵时立下汗马功劳。没有穆桂英大破天门阵,宋朝的军队就不可能贸然出兵。最后,宋朝将士在与辽军僵持中不是没有了军粮,就是丧失了斗志,更不可能消灭敌人的锐气。我佩服穆桂英的有勇有谋,她是我心目中的女中豪杰! 我非常敬佩杨家将那种精神,即使受尽冤屈,仍然舍小家,顾大义。而潘仁美却为了私益,不顾国家的安危,满足自己的欲望。我也要像杨家将一样,为祖国献上自己的一份力量。我们不能像那个皇帝,心中充满了猜疑,要信任他人,这样他人也会信任你自己。不能为了满足自己的欲望,而不顾后果。 合上《杨家将》,我重新回到了现实中。但是,杨家将带给我的英雄气概和爱国激情却无法退去。如果生活在那个年代,我相信自己也会像杨家将一样,英勇杀敌、保家卫国。现在虽然没有战乱,但我也要为我们国家的强盛而努力学习,长大为国家发明一些先进的武器,使外国不敢再次贸然侵略中国! 杨家将读后感1000字(二) 看了这本书,我很佩服杨家将那种精忠报国,即使受尽冤屈,仍然舍小家,顾大义的精神。同时,我也非常痛恨象潘仁美那样的奸臣,不顾国家安危,公报私仇,最终被赶出国去,死无葬身之地。 这本书塑造了一大批威风八面的杨门女将形象,她们武艺超群,性格豪放,聪慧灵秀,叱咤疆场,完全摆脱了封建礼教那一套妇德女训、尊卑等级的枷锁,为平民百姓家喻户晓,津津乐道。在民间甚至有了“杨家府里女胜男”的说法。 杨继业,佘太君,杨六郎,杨宗保,穆桂英等一批栩栩如生的人物形象,充满着昂扬的爱国主义激情,成为中国古典文化长廊里一道独特的风景。

读懂中国我和我的祖国主题活动“五老”访谈观后感4篇

读懂中国我和我的祖国主题活动“五老”访谈观后感4篇 《读懂中国》活动以迎接建国70周年为主线,以我和我的祖国为主题,“五老”访 谈过程中,让我们受益匪浅。今天小编在这里给大家带来读懂中国我和我的祖国主题 活动“五老”访谈观后感,接下来我们一起来看看吧! 读懂中国我和我的祖国主题活动“五老”访谈观后感4篇 归来勿忘化雨功 前段时间,叙利亚外交官在联合国大会上抗议美国的侵略,而美国代表却在他的 陈述之中率先离席。叙利亚外交官沉默了,那种无力的沉默让我们心痛。但就是在一 百年前的巴黎和会上,中国外交官顾维钧也曾这样无力的沉默,区区一百年的时间, 有的中国人却遗忘了。 但是,若无大国崛起,焉有小民尊严?曾领导洋务运动的清末名臣迫于压力,与列强签订《辛丑条约》,大呼“弱国无外交”,不久吐血身亡,留下洗不掉的卖国贼的恶名;建国之初我方参加万隆会议,西方记者明里使枪,暗中下绊,中方代表团竭尽心力 才稳住大局……无数鲜活的例子摆在眼前,那些吐血身亡、黯然神伤、唇枪舌剑的先 辈的身影都在真实的告诉我们——幅员辽阔的庞大的中国,若不能自健自强,只能沦 为砧上鱼肉! 但见如今,我们的外交官能够不卑不亢,义正辞严,我们主导的“一带一路”计划 贯通东西,也受到了第一个来自G7国家的认可和融入,我们的公民在境外也能受到 祖国强有力的庇护。我们的国家站起来,富起来,强起来了,我们的民族尊严,个人 尊严才在世界上真正地立了起来。 好在,中国人的家国情怀仍然是主流,放弃国外优厚待遇回国建设的昔有程开甲,今有施一公;那位大言不惭的学者到港大开讲座,问在场学生对大陆的印象,有学生率 先开唱《我和我的祖国》,顷刻台下凝聚成合唱大潮“我的祖国和我,像海和浪花一朵……”——两岸三地,开国至今,我们的国民都知晓:只有祖国发展,我们才能追逐 梦想,实现个人价值。 十年对峙时期,毛主席在《星星之火,可以燎原》中写道:“新的中国,就像依存 于母腹,快要成熟了的一个婴孩。”而新时代的中国,就像一个成长起来载着梦想乘风 破浪的少年,带着无数勇于追梦的我们前行。

写清朝历史的事迹

写清朝历史的事迹 关于写清朝历史的事迹有哪些呢?在人类历史的长河中,曾经涌现出过许许多多贤哲志士、革命先辈、文学大家、科学巨匠……他们以崇高的信念、坚韧的斗志、顽强的毅力和奋勇拼搏的精神,创造出无数的丰功伟绩,他们自然也就成了享誉世界的“名人”。下面是的写清朝历史的事迹,欢迎阅读借鉴! 袁崇焕是皇太极的大敌。宁远一战,努尔哈赤就死在袁崇焕的红衣大炮下,此仇可谓不共戴天。皇太极日思夜想,决定设计除掉袁崇焕。 崇祯二年,皇太极绕过宁远打到北京城下。袁崇焕一听说北京被围了,他就调集部队"勤王",亲率九千骑兵来保卫京师。皇太极一风袁崇焕被调到北京,正好施反间计。于是他几天没有作战,亲自布置了一个反间计。他抓了个明朝太监,关在一个屋子里,然后布置了两个将领:鲍承先和高鸿中,两个都是汉人,到这个屋子的隔壁高声谈论说:"这一次我们必胜了!"另一个则发问说:"为什么呀?袁崇焕可是非常厉害的!""呵呵,现在根本不必担心他了,今天早上,袁军那边过来人了,和大帅交谈了很久,这样里应外合岂不是马上就会取胜?"太监假装睡着,听了个清清楚楚,过了一天,皇太极亲审太监,也没问出什么有价值的消息,就把太监放了。太监回到皇宫,报告了崇祯皇帝,本性多疑的崇祯皇帝顿时信以为真,向群臣宣布袁崇焕通敌!

十二月初一,崇祯皇帝假意召袁崇焕到宫里头议军饷,袁崇焕已经是马无料草、人无粮食,听说议军饷便不假思索领命前去。崇祯皇帝又以怕敌军突袭为借口,不开城门,而是让袁崇焕坐到一个筐子里头,拿绳把筐子吊到城上袁崇焕一进城立刻被逮捕,下锦衣卫狱。第二年八月十六,袁崇焕被处以"凌迟",被刽子手拿刀一片片片他的肉,片得身体和鱼鳞一样,鲜血淋漓。明代计六奇写的《明季北略》中讲了这个事情,片下袁崇焕一片肉,立刻就有人花钱买来,就着酒喝,边喝边骂。可怜一代名将落得如此下场。 清朝入关以后修明史,写到袁崇焕的传记时,翻出当时的满文档案来,此事才大白于天下。 努尔哈赤一生先后娶嫔妃十六人。其中的几个颇有故事。 叶赫纳喇氏孟古姐妹二人,是海西女真叶赫贝勒杨吉的女儿。当年,努尔哈赤在建州起兵时,叶赫贝勒杨吉对努尔哈赤颇有好感,说:"我有个小女儿,等她长大了一定要许配给你。"努尔哈赤问道:"欲结盟好,我可以迎娶您的大女儿呀,何必要等着小的呢?"杨吉说:"我的小女儿仪容端重,举止不凡,他许配你最合适。"努尔哈赤听后满意地点头称是。这个小女儿就是孟古姐姐。后来当其父被辽东总兵李成染所杀,其兄便携其投靠了努尔哈赤。 努尔哈赤欲统一女真时,叶赫部大为反感,亲家之间越发不悦。此时,孟古姐姐病危,思念母亲。努尔哈赤派人去请却遭到拒绝。不久,孟古带着深深的遗憾死去了。她生了一个优秀的儿子,那就是后

2020年电大考试地域文化试题及答案

《地域文化》课程综合练习 一、多选题 1、黑龙江省总体生态环境呈现特殊的多样性和相对的整体性,居全国之首的有()。 A、森林覆盖率 B、木材蓄积量 C、木材产量 D、矿产资源 2、漫长历史传承中,黑龙江流域养育了为数众多的古代民族,这些民族分为三个族系,即()。 A、匈奴、鲜卑、柔然、敕勒 B、东胡族系的乌桓、鲜卑、契丹、蒙古 C、束慎、挹娄、勿吉、靺鞨、女真、满洲 D、濊貊族系的夫馀、高句丽 3、在黑龙江的历史文化中,高峰是()。 A、渤海文化 B、大汶口文化 C、金源文化 D、龙口文化 4、中原文化进入黑龙江主要是通过历代()。 A、移民 B、流民 C、士大夫 D、士兵 5、“闯关东”文化的影响()。 A、“闯关东”铸就了黑龙江人独有的性格特征 B、“闯关东”带来了城市文明和城市文化 C、“闯关东”丰富了黑土文化的内涵 D、“闯关东”促进了东北方言的形成 6、黑土文化的特征是()。 A、黑土文化的厚重性 B、黑土文化的包容性 C、黑土文化的多元性 D、黑土文化的边缘性 7、黑土文化的包容性突出体现在()。

A、北大荒是“流人”、“右派”的安身地 B、北大荒是“知识青年”的第二故乡 C、善待犹太人是人道主义的光辉记录 D、接纳“日本遗孤”是博大胸怀的展现 8、黑土文化的多元性除城市建筑的多元,还表现在()。 A、宗教信仰的多元 B、文化消遣的多元 C、风俗习惯的多元 D、方言词汇的多元 9、黑土文化的边缘性表现在()。 A、黑龙江历史文化的边缘性 B、黑龙江近代文化的边缘性 C、黑龙江当代文化的边缘性 D、黑龙江原住民文化的边缘性 10、黑土文化的精神内涵()。 A、英勇不屈的抗争精神 B、顽强拼搏的创业精神 C、大公无私的奉献精神 D、和谐友爱的团队精神 11、黑土文化对中华文化的贡献()。 A、黑土文化对文明起源的贡献 B、黑土文化对观念制度的贡献 C、黑土文化对精神气质的贡献 D、黑土文化对文化艺术的贡献 12、鲜卑族人的“贵少贱老”的伦理习俗的价值核心是()。 A、“崇武” B、“尚勇” C、“伦理” D、“道德” 13、渤海国教育分为以下几种()。 A、国学 B、地方官学 C、乡学 D、私学 14、目前已发现的渤海国墓葬中,较为典型的有()。 A、三陵坟二号墓 B、茂陵公墓 C、贞惠公主墓 D、贞孝公主墓

“闯关东的故事流淌在我血液里”

“闯关东的故事流淌在我血液里” 电视剧《闯关东》的编剧高满堂祖籍山东平度,他的上一辈人就是“闯关东”到大连的,因此他对“闯关东”有着割舍不断的情愫。谈到创作初衷,高满堂满怀深情地说:“历代人闯关东的故事我从童年一直听到中年,已经流淌在我血液里,与我的生命溶在一起了。” 高满堂说,为了创作这个剧本,他与联合编剧孙建业一起驱车7千公里,横跨辽吉黑齐鲁大地,历时一个半月采访,走遍了4个省的图书馆、档案馆,却没有查阅到一部关于闯关东的资料和书籍,两千万人300年间前赴后继闯关东的史实,竟然是一部口头文学。所幸采访到还健在的几个闯关东的老人,最年少的80多岁,说起当年的苦难和抗争,他们有哀伤的泪水,也有吞天吐地的豪气。高满堂感慨地说,如果我们再晚几年写这个剧本,就彻底没有第一手材料,闯关东只能变成永久的传说了。要是那样,我们就有愧于两千万闯关东的祖先。 在电视剧中,朱开山形象的塑造,也是该剧成功的关键。高满堂说,这个人物是在采访过程中不断感受、感悟、提炼、升华出来的。他讲起采访中的一个小故事。黑龙江省尚志市一面坡镇的隋大爷当年闯关东时才13岁。过年了,别说鱼肉米面,他家连片菜帮子也没有。娘叫他去挑担水装缸里,

也算没空过个年。水挑回来了,可是临进门,他摔倒了,水桶歪倒在地上。他哭了:“娘,水都洒了,还怎么过年啊!”他娘拾起水桶,看了看,说:“桶底不还剩点水吗?娘给它烧热了,喝口热乎水,咱娘俩也得过这个年!”听到这里,高满堂和孙建业也哭了,他们为先人当年的苦难难过,也被先人们刚强的自尊和坚忍的生存意志所感动。朱开山这个人物的原型,就存在于闯关东的老人们讲的许许多多的故事里,他们的精神至今仍然感动着我们。 高满堂说,我们常说,让历史告诉未来。可是历史不会直接去告诉未来,历史需要通过今天的我们去考察、去反映,才能传达给未来。今天,中华民族正在实现一次新的伟大复兴,这是每一个炎黄子孙义不容辞的重大使命。我们一定要从这个角度出发来考察、来看待、来反映闯关东的历史。换句话说,《闯关东》就是要写那个年代闯关东人身上所体现出来的中华民族的伟大精神和高尚情怀。 创作过程中,高满堂一直在提醒自己,不要沉溺于白山黑水神奇风俗的展示,不要沉溺于传奇故事的编织,必须紧紧抓住民族的魂魄,抓住民族的品格,写深它,写透它。就这样,高满堂八易其稿,一部优秀的剧本产生了。