宋人灾害记忆的历史人类学考察_张文

宋朝社会保障的成就与历史地位

The Achievements and Historical Significance of the Social Security in the Song Dynasty 作者: 张文[1]

作者机构: [1]西南大学历史文化学院,重庆400715

出版物刊名: 中国人民大学学报

页码: 21-27页

年卷期: 2014年 第1期

主题词: 宋朝;社会保障;成就;创新;历史地位

摘要:作为中国古代史上的一个重要转型期,宋朝的社会保障思想及实践也发生了有别于前朝的重要转变,由传统的重在救助灾荒转变为较为全面的社会保障。

在宋朝,建立了较为完备

的社会保障法规体系、较为完善的仓储备荒体系和系统的福利设施,将社会保障的对象扩大到

社会的所有阶层,保障手段的市场化与社会化实施丰富了社会保障的项目及经营方式。

宋朝政

府性的社会保障在中国古代史上的地位是空前绝后的,并开创了民间慈善的先河,这一时期的

社会保障思想也对以后各代产生了深远的影响。

舜避丹朱于南河之南的历史真相

“舜避丹朱于南河之南”的历史真相周戊丁2014年第一期的《襄汾文史》载有署名张平义的一篇短文《舜避丹朱在古城》,文章以为山西襄汾的古城镇政府所在地就是历史上舜避丹朱时的都城,作者非常肯定的断言“史书上明明写着舜避丹朱于南河之南,指的就是古城镇”。

对于这一新的考证发现很是让人觉得新颖,在这篇800字的文章中,有多处的考证非常含糊,笔者读后觉得论者行文过于随意,特挑检几处以论之:其一,张文说尧舜时期属于传说历史阶段,既然是传说,那就肯定不是历史的真实,即不是信史,可是张文最后得出的南河之南的古城是舜的都城却是“历史史实”。

那么舜避丹朱是传说还是信史,此其一也;其二,既然先说了尧舜政权的更替有“禅让”和“舜逼尧”,接着又说史学家对于“舜避丹朱于南河之南”的说法没有异议,试想传说已经有了禅让和逼宫的不同说法了,怎么还说没有异议?再者,舜避丹朱是在禅让的前提下才发生的礼让行为,而逼宫囚尧都已经政变成功了,血腥的政治暴动和残酷的犯上兵变后,还会有对被政变者子孙的仁礼避让吗?此其二也。

其三,张文在已经难以自圆其说的时候,仍然指责历史上史学家对于南河地望的误解。

认为把南河认定到晋陕豫交汇处的黄河是说不通的,理由是此处的南河之南已经越出唐国之界,“远离了诸侯朝见的中国”,加上大禹尚未治理九州,交通不便,百姓找舜诉讼距离太远。

先把南河之南是不是在黄河以南放下不说,只说越出唐国之界。

按史记说述,舜避丹朱是不愿意接受尧的禅让,要把部落统帅权礼让给尧的儿子丹朱的,如果真心礼让丹朱舜就应该躲避到很远的地方,最好是离开尧所在的唐国才是真实的可能,怎么越出唐国之界反而说不通了。

舜不离开诸侯朝见的中国又怎能说明自己礼让的真诚?还有大禹治理九州只是一个非常美丽的传说,大禹治水才可能是历史的真实。

舜避让到很远的南河之南之时并未接受尧的禅让,也就是说舜还没有开始执政,即《五帝本纪》“然后之中国践天子之位”一事还没有发生,不在其位不谋其政,老百姓有什么理由去找舜来处理部落大事和诉讼纷争?以上是张文的否定考证,下面说说张文的肯定考证。

一份难得的历史地震记录

一份难得的历史地震记录

震敏

【期刊名称】《山西地震》

【年(卷),期】1990(000)004

【摘要】无

【总页数】1页(P99998)

【作者】震敏

【作者单位】无

【正文语种】中文

【相关文献】

1.一份难得的明郑台湾史料r——从连横《雅堂文集》的两篇文章谈起 [J], 杨彦杰

2.保莱世家|最稀缺一种坚持最难得一份匠心 [J],

3.紫坪铺水库地震台网地震记录仪记录汶川Ms8.0地震震相到时准确性验证 [J], 韩进;谢蓉华

4.基于历史地震记录分析1906年Mw7.1中国台湾梅山地震 [J],

5.一份祭奠一部记录一纸箴言《悲壮的历程——唐山地震30年写给云年》出版发行 [J], 马智

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

两宋时期灾害文学作品论文

两宋时期灾害文学作品的研究摘要:由于两宋时期的地理气候特点,水灾、旱灾接连不断发生,共发生灾害1739次,灾害种类14种。

研究古代自然灾害主要依据文学史料记栽,中国是世界少数灾害多发的国家之一,文学作品中反映出来的灾难与救世观念可以给人们很多启发。

以王禹傅为代表的宋代文学家给后世留下了许多记述灾害的文学作品,开创了灾难文学创作史上的辉煌时代。

关键词:宋代;自然灾害;文学描述;1 引言自公元960年宋太祖赵匡胤建立宋朝起,宋朝历经北宋与南宋共320年。

两宋时期自然灾害计有水灾628次、旱灾259次、蝗灾168次、饥荒153次、地震127次等。

灾害总数量多达1739次。

两宋是自然灾害相当严重的时期,自然灾害不仅对社会经济兴衰产生重要影响,而且对当时的文学思潮产生极大的冲击,从而产生了大量的灾难文学作品。

2 两宋有关灾害的诗歌作品是研究宋代灾害的文学瑰宝两宋时期的王禹傅、梅尧臣、王令、苏轼、范成大、刘宰等写实文学家十分关注自然灾害给贫苦大众所造成的疾苦。

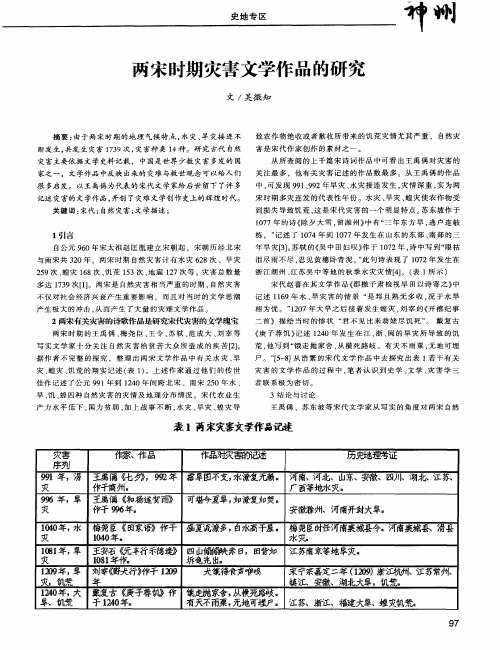

据作者不完整的探究,整理出两宋文学作品中有关水灾、旱灾、蝗灾、饥荒的翔实记述(表1)。

上述作家通过他们的传世佳作记述了公元991年到1240年间跨北宋、南宋250年水、旱、饥、蝗四种自然灾害的灾情及地理分布情况。

宋代农业生产力水平低下,国力贫弱,加上战事不断,水灾、旱灾、蝗灾导致农作物绝收或者歉收所带来的饥荒灾情尤其严重。

自然灾害是宋代作家创作的素材之一。

从所查阅的上千篇宋诗词作品中可看出王禹偶对灾害的关注最多,他有关灾害记述的作品数最多。

从王禹偶的作品中,可发现991、992年旱灾、水灾接连发生,灾情深重,实为两宋时期多灾连发的代表性年份。

水灾、旱灾、蝗灾使农作物受到损失导致饥荒,这是宋代灾害的一个明显特点。

苏东坡作于1077年的诗《除夕大雪,留潍州》中有“三年东方旱,逃户连敲栋。

”记述了1074年到1077年发生在山东的东部、南部的三年旱灾。

苏轼的《吴中田妇叹》作于1072年,诗中写到“眼枯泪尽雨不尽,忍见黄穗卧青泥。

灾难人类学视野下常态文化的断裂与非常态再建应用取向——以羌族非物质释比文化灾后重建为案例

事长 诗《 木 姐珠 》 、 《 羌 戈大 战》 ; ② 钱安 靖发 表羌族 端公 经调 查 , 约4 O余 部端 公经 问世 。 ④ 赵 曦发表岷

江上游 释 比经调查 。 提 出释 比经 与释 比文化 概念 。 ④ 相关 文化馆 与学 术单位 如西 南 民族 大学 加入调 查, 形 成 了羌族 释 比文化 是 羌族 的百 科全 书 的共识 , 极 少 的羌寨 恢复 了释 比活 动 。第二 个 阶段 , 从 2 0 0 0年 到 5 . 1 2汶川 特 大地震 前 , 把 羌族 释 比文化 作 为非物 质文 化 的抢救 , 国家角 色 的全 国少数 民

① 纳 日碧力戈 : 《 灾难的人类学辨析》 , 《 西南民族大学学报( 人文社会科学版) ) ) 2 O O 8 年第 9 期。

② 李绍明 : 《 汶川大地震后羌 区文 化重建 问题 》 , 《 西南民族 大学学报 ( 人文社会科学版 ) ) 2 o 0 8 年第 9 期。

赵 曦: 灾难人类学视野下常态文化的断裂与非常态再建应用取向●●以羌族非物质释比文化灾后重建为案例

灾难人类学视野下常态文化的断裂与 非常态再建应用取 向

— —

地 方 文 化 研 究

以羌 族 非 物 质释 比文 化 灾后 重 建 为 案例 赵 曦

( 中 国非物质 文化 研 究院 , 中国 北京 , 6 2 1 0 0 0 )

Hale Waihona Puke 【 摘要】 从 灾难人 类学的 角度看 , 灾后文化重建是人类传统文化 常态的断裂与非常 态建构前所 未有的重要活动 。

灾难 人 类 学 的研 究 必然 以文 化 为 视 角 , 突 出社 会 与人 文 关怀 。一 方 面调 和 常 态 变与 不 变、 宏 大与 微 观 序 列 过 程 ; 一 方

季节性的济贫恤穷行政:宋朝社会救济的一般特征

作者: 张文

作者机构: 西南师范大学历史系副教授

出版物刊名: 中国史研究

页码: 89-107页

主题词: 季节性;济贫恤穷行政;宋朝;社会救济;表现特征;中国;历史研究

摘要:宋朝社会救济事业发达,救济范围空前广泛。

由于传统农业经济的季节性波动,使得宋朝的济贫恤穷行政往往呈现出季节性特征。

内容主要包括春夏两季的医疗救济、冬季的饥寒救济和春季匮乏的救济。

这些救济事项在中国古代社会救济史上处于较高水平,但仍属于传统的被动性的救济。

这是宋朝以至中国古代社会救济的一般特征,也是与现代社会救济和社会保障的主动性救济相区别的一个重要标志。

尽管与现代社会救济相比,宋朝社会救济仍未脱离传统社会救济的统治者恩赐性质,但在救济属性上已发生了较大的改变,即更为注重救济的实效性,而非救济的象征性。

如果说以先秦时期为代表的社会救济传统更多属于“礼”的范畴的话,则宋朝的社会救济无疑更多地属于制度的范畴。

档案文化探源

档案文化探源

李振华

【期刊名称】《档案管理》

【年(卷),期】2007(000)005

【摘要】今天被我们称作档案的事物,最初却被冠以别的名称,“商代叫‘册’,周代叫‘中’,秦汉叫‘典籍’,汉魏以后叫‘文书’、‘文案’、‘案牍’、

‘案卷’、‘簿书’等”,近代被称作“文件”、“图书”、“照片”等。

对于这一现象,我认为不仅仅是称谓的不同,而档案和以上的称谓是不同概念,不同称谓表示其是不同类别的事物。

【总页数】1页(P28)

【作者】李振华

【作者单位】无

【正文语种】中文

【中图分类】G27

【相关文献】

1.评《中国档案事业发展的社会文化探源》 [J], 何振

2.中美电影《功夫》和《杀死比尔2》中武术元素对比及其文化探源 [J], 陈维文;

徐梓娟

3.鄂西南土司体育文化探源 [J], 王帅;路国华;喻佳文;杨惠兰;薛超宇

4.鄂西南土司体育文化探源 [J], 王帅;路国华;喻佳文;杨惠兰;薛超宇

5.文化与血缘——中国文化探源的一个前提性问题 [J], 梁枢

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

古代文献学对古代灾害与灾难的研究

古代文献学对古代灾害与灾难的研究古代文献学是研究古代文献的学科,它致力于解读古代文献中的历史、文化、社会等方面的信息。

在这些古代文献中,不乏有关古代灾害与灾难的记载。

通过对这些文献的研究,我们可以了解古代灾害的种类、影响以及人们对灾害的应对措施等,从而丰富我们对古代社会的认识。

古代文献学对古代灾害与灾难的研究可以从多个角度进行,比如地震、洪水、瘟疫等。

首先我们可以通过古代文献中的文字描述了解这些灾害的发生和影响。

例如,史书中常常会出现关于地震的描述,比如《史记》中记载了汉武帝时期发生的大地震,以及地震对当时社会的影响。

这些文字描述可以帮助我们还原古代灾害的真实情况。

其次,古代文献中还常常包含人们对灾害的反应和应对措施。

在古代社会,人们常常会通过祭祀、祈福等方式来应对灾害。

比如《尚书·禹贡》中记载了大禹治水的事迹,其中包括大禹祭祀山川河流以保护人民免受洪水侵袭的故事。

这些古代文献的研究可以揭示古代人们对灾害的认识和应对方法,为我们理解古代社会提供重要线索。

古代文献学的研究方法包括文本分析和考古学研究等。

在文本分析方面,研究者可以通过阅读古代文献,分析其中的叙事手法、表达方式以及词句的含义等,从而深入了解古代灾害与灾难的内容。

而考古学研究则是通过对古代遗迹和文物的发掘和分析,探索古代灾害与灾难的实物遗存。

这种综合研究的方法可以使我们对古代灾害与灾难有更全面的认识。

此外,古代文献学对古代灾害与灾难的研究还可以与其他学科相结合,比如历史学、考古学等。

通过多学科的交叉研究,我们可以更加全面地了解古代灾害与灾难的历史背景、社会影响以及人们的反应等。

这种多学科的研究方法可以为我们提供更为丰富的研究视角,使研究结果更有说服力。

综上所述,古代文献学对古代灾害与灾难的研究是一项重要的学术领域。

通过对古代文献的研究,我们可以了解古代灾害的种类、影响以及人们对灾害的应对措施等。

然而,由于古代文献的特殊性,研究者需要借助不同的研究方法和学科交叉研究,才能够更全面地了解古代灾害与灾难的历史与现实。

两宋时期灾害文学作品的研究

到 损 失 导 致饥 荒 , 是 宋 代 灾 害 的一 个 明 显 特 点 。 东 坡 作 于 这 苏 17 0 7年 的诗 《 夕 大 雪 , 潍 州 》 有 “ 年 东 方 旱 , 户 连 被 除 留 中 三 逃

l引 言

自公 元 9 0年 宋太 祖赵 匡胤 建 立 宋 朝 起 ,宋 朝 历 经 北 宋 6 与 南 宋 共 3 0年 。两 宋 时期 自然 灾 害 计 有 水 灾 6 8次 、 旱 灾 2 2 2 9次 、 灾 1 8次 、 荒 1 3次 、 震 1 7次 等 。灾 害 总 数 量 5 蝗 6 饥 5 地 2 多 达 13 7 9次 【 。两 宋 是 自然 灾 害 相 当严 重 的时 期 , 1 】 自然 灾 害 不 仅 对 社 会 经 济兴 衰产 生 重 要 影 响 ,而 且 对 当 时 的 文 学 思 潮

旱 、 、 四种 自然 灾 害 的 灾 情 及 地 理 分 布 情 况 。宋 代 农 业 生 饥 蝗

产力水平低下 . 国力 贫 弱 , 上 战 事 不 断 , 灾 、 灾 、 灾 导 加 水 旱 蝗

麦 l两 束克害文学作品记述

灾害

序列

作家、作 品

作品对灾害的记述

历史地理考证

螂 年,{ ; } 灾 96茸 ,旱 9 灾

灾 害主 要 依 据 文 学 史料 记 载 , 中国是 世 界 少 数 灾害 多发 的 国 家之 一 ,文 学作 品 中反 映 出来 的 灾 难 与救 世 观 念 可 以 给 人 们

很 多启发 。以王 禹傅为代表 的宋代 文学 家给后 世 留下 了许 多 记 述灾害的文学作品 , 开创 了灾难文 学创作 史上的辉煌时代 。

考古材料所见宋代民间公共卫生状况

考古材料所见宋代民间公共卫生状况

陈章龙

【期刊名称】《河北大学学报(哲学社会科学版)》

【年(卷),期】2024(49)1

【摘要】纵观社会整体发展面貌,我国古代各族人民面对各种公共卫生问题,历经从被动到主动的应对过程,宋代正处于这一过程的重要转变时期。

从各类考古材料出发,揭示两宋政府及民间在政治制度、饮食习惯、丧葬习俗和生活环境的构筑等方面所采取的各项措施,对有效应对各种社会公共卫生问题,具有一定的现实意义。

【总页数】9页(P89-97)

【作者】陈章龙

【作者单位】山东大学历史文化学院

【正文语种】中文

【中图分类】K87

【相关文献】

1.文献和考古材料所见五代南汉国的海外贸易

2.考古材料所见宋代女性的活动及社会参与

3.考古材料所见辽代围棋初探

4.考古材料所见宋代女性的活动及社会参与

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

宋代梓州与中江洪水资料的史源学考察

EXAMINING AND CORRECTING HISTORICAL MATERIALS ABOUT FLOODWATER OF ZIZHOU AND ZHONGJIANG DURING THE SONG DYNASTY

作者: 周斌

作者机构: 四川师范学院历史系,四川南充637002

出版物刊名: 四川师范学院学报:哲学社会科学版

页码: 1-6页

主题词: 宋代;史源学;辨误;洪灾;梓州地区;中红地区;洪水资料;地方志;《宋史》;《文献通

考》;涪江流域;《古今图书集成》

摘要:本文从<宋史>、<文献通考>、<古今图书集成>与各级方志中钩稽出宋代梓州与中

江洪水的资料,并按年代顺序编排,对其加以史源学考察;且对其中的方志洪水资料年代记载的讹误进行考辨,以期还历史以本来面目;在此基础上,对宋代梓州与中江洪水的概况和规律作出归纳与概括.。

宋代荒政思想初探

白的学术价值 ,是全面系统地研究此问题 的代表性力

作 。但 由于 问题 铺 设 过 多 ,相 对 淡 化 了对 赈 灾 减 灾 思 想 的关 注 。l 于此 ,本 文 试 图 在 进 一 步 挖 掘 文 献 资 料 1 ] 基

收 稿 日期 :20 — 1 1 0 9 1- 7 基 金 项 目 : 国 家 自然科 学基 金 项 目 “ 策 工具 视 角下 的 宋 代 政 府 治理 思 想研 究 ” (0 70 7 政 7 9 15 ) 作 者 简 介 :张 福运 , 江 西 财 经 大 学教 授 ,历 史 学 博 士 ,主 要从 事 社会 经 济 吏研 究。

堵” ,而 这 种 做 法 优 点 是 “ 中所 费 少 而 民 间 实 受 官

赐” ;如果 在 灾 民形 成 流 徙 潮 之 后 “ 散米 煮 粥 ” 方 ,以

述 ,资料详实 ,叙述平 实 ,但讨论 主题仅 限于政府 的 救 济政策 。1 1 2 大陆学 者张文 的专 著 《 代社会 救 济研 宋 究》 ,对宋代赈灾程序 、措施 、实施状况的实证考察 ,

的基础上 ,全面梳理宋代的减灾赈灾 思想 ,尤其通过

展 示 宋 人 在 动 员 社 会 力 量 、运 用 经济 杠 杆 、注 重 制 度

建设等方面的赈灾新思路 ,揭示其发展性 、创造性 和 先 见性的思想品质 ,并对这些思想未达到预期效果 的

客 观 制约 因素 作 出分 析 。

一

、

及 时与 就 地 赈济 的 减 灾思 想

江 财大 学 J 西 经学 报

江 西财 经 大 学 学报 2 1 第 3期 总 第 6 0 0年 9期

点 。他 指 出 ,对 灾 民 “ 之 于 未 饥 ,则 用 物 约而 所 及 救

记忆·洪水

记忆洪水

《中国减灾》编辑部

【期刊名称】《中国减灾》

【年(卷),期】2016(000)012

【总页数】4页(P12-15)

【作者】《中国减灾》编辑部

【作者单位】

【正文语种】中文

【相关文献】

1.《说文解字》中的“洪水”记忆(一) [J], 张一卉

2.长短期记忆模型在小流域洪水预报上的应用研究 [J], 郭炅;张艳军;王俊勃;袁正颖;吴金津;董文逊;王素描;

3.历史史实还是文本记忆到底有没有一场世界大洪水? [J], 林屋公子;

4.村落生活中灾害记忆的“错置”与隐喻式表达——以1963年洪水记忆为例 [J], 张磊

5.基于长短时记忆(LSTM)神经网络的黄河中游洪水过程模拟及预报 [J], 徐源浩;邬强;李常青;陈游倩;张力;冉广;胡彩虹

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

南宋都城临安为何火灾频发?

南宋都城临安为何火灾频发?火灾是南宋临安最为严重的灾难。

据明代田汝成《西湖游览志余》记载,南宋建都临安后,“城中大火二十一度(次),其尤烈者五度(编者按:指火烧数万家者)”。

而《宋史》等书记载的临安大火更是多达44次。

临安众多火灾中,原因不外乎战争、放火、雷击和用火不慎等四大类。

因战争而火灾的,如前述建炎四年(1130)二月庚辰,金军纵火焚城。

放火情形不一,有为偷盗钱物而故意放火的,这可从绍兴二年二月十一日的诏令中看出:临安府居民多不畏谨火烛,虽已差殿前马步军司人兵救护,缘措置未严,致多攘夺财物,民甚苦之。

可更令本府差定救护人兵,仍令逐司并临安府依东京例,各置新号并救火器具,俟扑灭即时点龊搜捡讫,方得放散。

及仰临安府差缉捕使臣,立赏钱收捉遗火去处作贼之人。

犯人并依前项指挥,其寄赃隐匿之家,许依已立日限陈首,仍与免罪给赏。

也有放火取乐的,更有为放火发泄私愤的,绍定三年(1230)闰二月癸酉,逃卒穆椿窃入皇城纵火,焚御前甲仗库。

甚至惧阴谋败露而企图毁灭罪证的。

雷击等自然因素导致的失火的情况,未见文献记载,但从常理来推测,当不免。

而用火不慎引起的火灾,当是最为突出的。

明代著名学者田汝成对此有一段非常简洁而合情合理的分析,他说:“杭城多火,宋时已然。

其一,民居稠比,灶突连绵。

其二,板壁居多,砖垣特少。

其三,奉佛太盛,家作佛堂,彻夜烧灯,幡幢飘引。

其四,夜饮无禁,童婢酣倦,烛烬乱抛。

其五,妇女娇惰,篝笼失检。

”具体归结起来,大致有以下几个:一是城中的建筑多是用竹木等易火材料建成的茅草房。

△茅草屋临安平民百姓所住的房屋有许多是茅草房,这在南宋初年尤其突出。

这种茅屋的房架由梁、檩、椽组成,顶部用稻草或麦秆、黍秆、芦苇等覆盖。

檐下一般留有较大的空隙,便于通风出烟。

墙身很矮,使人有低矮狭窄之感。

茅草房造价低廉,但使用寿命较短,经不住长时期的风吹雨淋,往往“年深损烂,不堪居住”。

窗子一般以竹窗居多。

时人对这种简陋的贫民建筑多有描述,如薛嵎《茅屋》诗:茅舍竹椽短,不劳朱垩施。

中国慈善事业史研究的新葩——简评《宋朝民间慈善活动研究》

作者: 曾桂林

作者机构: 苏州大学社会学院 江苏苏州215123

出版物刊名: 文化学刊

页码: 68-71页

主题词: 宋朝 慈善事业 书评

摘要: 近十年来,关于中国慈善事业史的研究日益受到中外学者的关注,并且取得了令人瞩目的成绩,而张文先生的新著《宋朝民间慈善活动研究》无疑是该研究领域绽开的一朵新葩。

这部著作值得称道之处甚多,主要体现为:一是研究方法的突破;二是视野开阔,颇多创见;三是宏观与微观研究相结合;四是资料丰富,立论公允;五是考订精确。

总之,该书较为全面展现出宋代慈善活动的面貌,称得上是一部系统的高质量的,断代史性的慈善史专著。

《桯史》失校一则

《桯史》失校一则

刘孔伏

【期刊名称】《古籍整理研究学刊》

【年(卷),期】1987()1

【摘要】岳珂《桯史》,是一部宋代重要的笔记史料.为了便于文史研究者利用,是

书由吴企明同志点校后,于一九八一年十二月由中华书局出版.近因搜集金兵南侵史料,笔者抄录是书“阳山舒城”条时,发现有一处失校.现将全文抄录如下:

【总页数】1页(P65-65)

【关键词】《桯史》;失校;江浙;史料;校记;舒城;文史研究;阳山;岳珂;《宋史·地理志》【作者】刘孔伏

【作者单位】

【正文语种】中文

【中图分类】K204

【相关文献】

1.《桯史》的“桯”考辩 [J], 李晓艳;

2.莫把“程史”当《桯史》 [J], 邓祥;刘善良

3.《桯史》点校小议——与吴企明先生商榷 [J], 梁冬青

4.《桯史》中的“滑稽”形象研究 [J], 郝桐;

5.《桯史》否定副词研究 [J], 顾龙飞

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

宋金“海上之盟”新论

另外,对宋金“海上之盟”的深远影响及其深刻教 大、轻侮金朝的本质错误。一行人走到登州(今山

训,学术界的研究成果虽然比较丰富,但也有再探 东蓬莱),赵有开猝死。“会河北奏得谍者,言契丹已

讨的余地。

割辽东地,封金主为东怀王,且妄言金国常祈契丹

二、过程、细节与历史真相

修好,诈以其表闻。”宋朝不辨虚实,遂“诏马政等勿

对于 1120 年赵良嗣使金交涉谈判一事,赵永春先生 内容,史缺有间,不得详知。《金史》卷二《太祖本纪》

在《北宋联金复燕的活动及其经验教训》中一方面 记载,金朝在这封国书中向宋朝提出:“所请之地,

说“经过反复磋商,双方订立了盟约”;[15](p29)一方面 今当与宋夹攻,得者有之。”[24](p30)但有学者认为,此

后人再深入探讨这段重要历史提供了基石,但在关 留下宋朝使团成员 6 人作为人质,派李善庆等 3 人

键的细节上存有疏失;与此相关的论述,难免存在 携 带“ 国 书 ”、礼 物 ,随 同 马 政 等 人 到 宋 朝“ 还

一些错误和漏洞,相互矛盾,甚至自相矛盾。例如, 礼”。 至于金 [23](p14-15) 朝给北宋的这一“国书”的详细

灾害与中国古代文学研究综述

文_学术探讨344摘要:中国古代灾害文学的整理与研究却仍然处于起步阶段,目前主要的研究成果是论文。

本文在前人相关研究成果基础上,继续搜集文献,以求获得更充分的认识。

关键词:灾害;古代文学;研究综述中国自古以来就是一个自然灾害频发的国家,灾害的影响波及社会的方方面面,文学中表现自然灾害的作品更是不计其数。

中国古代灾害文学的整理与研究却仍然处于起步阶段,目前主要的研究成果是论文。

唐元、张静《古代灾害文学研究现状综述》(《山花》2015.5)梳理了部分相关成果,本文继续搜集文献,以求获得更充分的认识。

有的论文属于概述与理论指导的研究。

全方位地概括灾害与社会的关系的有邹逸麟《“灾害与社会”研究刍议》(《复旦学报》2000.6)一文,文章指出灾难具有自然和社会双重属性,研究我国历史时期灾害的时空变化,灾害对人口、政治、经济、文化的关系,是认识中国国情的重要方面。

黄敏《“灾害与文学”研究范式刍议》(《楚雄师范学院学报》2016.1)认为“灾害与文学”聚焦于自然灾害,也关注天灾与人祸的关系,是强调文学反映功能的文学研究范式,但是我们不仅要关注作品的政治、社会层面及生命、伦理层面,也要关注作品的哲学、美学层面;关注对灾害的本体性书写,强调在灾害面前人类应该具有的现代思想,即哲学层面的思考。

从历史学的角度来研究古代灾害文学,近年来比较显著。

如陈侃理《儒学、数术与政治——中国古代灾异政治文化研究》(北京大学2012年博士学位论文)结合经学与政治,宏观探讨灾异观念,文章指出,灾异作为一种政治文化,对中国古代政治实践影响很深,远不止在思想层面;同时还指出,灾异说对权力的干预和约束缺少强制性,反而常常被权力所驱使。

李军《灾害危机与唐代政治》(首都师范大学2004年博士学位论文)从灾害与政治的角度,讨论国家机构在面临灾害危机时的具体应对政策,包括上至皇帝下至地方官员的对策,同时讨论了灾害与民族战争、藩镇政策与灾民动乱问题;“灾异天谴说”在灾异与政治的互动关系中始终发挥着不可忽视的作用,同时也指出,灾异说对政治的修正效果是十分有限的。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

宋人灾害记忆的历史人类学考察张文[摘要]对宋代灾害问题,以往多从实证角度进行研究。

从文化创伤的角度看,灾害对于社会造成的影响相当广泛,值得从更为广阔的领域进行相关解读。

宋人对灾害的记忆具有明显的阶层性,士大夫一般将责任归结为官吏失范,而民众则将责任归结为富民失德。

两种不同指向,反映出两者对灾害导致的社会紧张与文化创伤采取了不同的宣泄途径,其终极目标也大异其趣,分别指向国家权力重建与地方社会共同体重建。

从文化意义上看,体现了“体制失范”与“阶层违和”、“大传统”与“小传统”的二元分立。

[关键词]灾害记忆;士大夫;民众;文化创伤中图分类号:C912.4文献标识码:A文章编号:1004—3926(2014)10—0015—06基金项目:国家社会科学基金重大招标项目“中国慈善通史”(11&ZD091)子课题、国家社会科学基金重点项目“宋代的贫富差距与收入再分配问题研究”(12AZS005)、教育部人文社科规划课题“宋代乡村社会保障模式研究”(11YJA770068)阶段性成果。

作者简介:张文(1963),男,陕西西安人,西南大学历史文化学院教授、博士生导师,研究方向:中国古代社会史与区域民族史。

重庆北碚400715近年来,受一系列重大灾害事件的影响,人类学界对灾害问题的关注持续发酵,产生了一系列有影响的研究成果,详见李永祥《灾害的人类学研究述评》一文。

[1]不过,迄今为止,中国大陆人类学界对灾害问题的研究主要集中于引用西方灾害人类学(或灾难人类学)理论进行汉语语境下的基本理论建构,或用于分析现实中灾害(或灾难)问题的社会或文化后果。

实际上,中国自古以多灾多难著称,对灾害或灾难自有一套话语体系和独特逻辑,值得加入到人类学关于灾害(或灾难)的讨论中来,或许可为中国大陆人类学界关于灾害人类学(或灾难人类学)的理论建构提供一些本土化的思路。

因此,便有了本文的尝试。

关于灾害问题的历史研究,以往中国史学界主要以实证性研究为主,即关注那些可以证实的事件本身,并寻找所谓规律性的东西,以期直接发挥历史学经世致用的功效。

基于此,关于宋代的灾害研究也基本遵循了这一研究思路,即注重实证性研究并力争总结出相关规律。

例如,对灾害进行分类、比对,对救灾措施进行归类、分析,对历史经验进行提炼、总结,诸如此类,不一而足。

本文作为一种尝试,打算以宋人对灾害的记忆为切入点,来观察灾害作为一种群体性的文化创伤对宋代社会的影响。

如此一来,我们发现,宋人对灾害的记忆至少存在两种不同的类型,即士大夫阶层与普通民众的记忆大不相同,其文化创伤的宣泄途径也有不同指向,反映出灾害对不同社会群体的文化影响是不同的,文化创伤具有显著的阶层性。

一、上天警示与官吏失范:宋代士大夫的灾害记忆对于灾害的认识方面,宋代的士大夫中尽管也有理性的声音,但主流还是传统的天人感应理论。

在他们看来,灾害是上天对人事的警示,以此要求帝王自省,纠正政治错讹。

南宋赵汝愚所编《宋朝诸臣奏议》共搜集北宋历朝大臣所上论灾害的文章,凡9卷86篇,涉及地震、彗星、雨雪、亢旱、火灾、蝗虫等灾害和异象,开篇所论,基本皆言灾害系为上天警示。

如田锡《上太宗论旱灾》:“然自今岁以来,天见星祆,秋深雷震,继以旱暵之沴,可虞馑饥之灾。

此实阴阳失和,调燮倒置,上侵下之职而烛理未尽,下知上之失而规过未能。

所以成兹咎征,彰乎降鉴,或天文示变,或沴气生祆。

”[2](P.365)朱台符《上真宗应诏论彗星旱灾》:“臣闻皇天无亲,王者无私,上下合符,有如影响。

若王政缺于下,则天谴见于上,自然之理也。

”[2](P.366)苏舜钦《上仁宗应诏论地震春雷之异》:“凡朝廷政教昏迷,下受其弊,积郁不和之气,上动于天,天于是为下变异以警戒之,使君人者回心修德,翻然向道,则民安而灾息。

”[3](P.380)蔡襄《上仁宗论飞蝗》:“臣等伏念灾异之来,实由人事政治阙失,感动天地。

”[4](P.395)郑獬《上神宗论水灾地震》:“地震者,阴盛而迫于阳,其发必有所召,而不为虚应。

”[5](P.429)刘挚《上哲宗论亢旱》:“夫人之气与天地阴阳之气,相为出入流通而往来者也。

人情和于下则天道顺于上,人事乖于此则天变效于彼。

是谓天人相与之际也。

”[6](P.447)类似议论除了出现在奏议中,大量出现在青词类文字中。

这类文字总体精神与奏议中所言类似,是将灾害归因于上天警示。

典型者如王安石,当时人称“三不足”,即“天变不足畏,人言不足恤,祖宗之法不足守”,[7](P.573)也不免有“地职持载,静惟其常,今兹震摇,以警不徳”之议。

[8](P.483)此类看法,总源于传统的天人感应学说,即宋人对历史传统的记忆延续。

对于灾害的处置方面,宋代士大夫中尽管也有归因于民间不务储蓄等自身问题,但主流意见还是认为问题在于官吏失范。

程颐曾提到自己一位做郡守的亲戚,“爱恤之心可谓至矣!鸡鸣而起,亲视俵散,官吏后至者,必责怒之。

于是流民歌咏,至者日众。

未几谷尽,殍者满道。

愚常矜其用心而嗤其不善处事。

救饥者,使之免死而已,非欲其丰肥也。

当择宽广之处,宿戒使晨入,至已则阖门不纳,午而后与之食,申而出(给米者午即出)。

日得一食,则不死矣。

其力自能营一食者皆不来矣。

比之不择而与,当活数倍之多也”。

[9](P.111)南宋时人董煟历任州县,根据所见所闻编辑成《救荒活民书》3卷,其中对宋代灾害处置不当问题多有针砭时弊的议论。

如针对官吏在处置报灾时出现的问题,董煟指出:“今之守令,专办财赋,贪丰熟之美名,讳闻荒歉之事,不受灾伤之状,责令里正伏熟,里正者亦虑委官经过,所费不一,故妄行供认,以免目前陪费,不虑他日流离饿莩劫夺之祸,良可叹也。

”[10](P.34)针对官吏在执行劝分政策时出现的问题,董煟援引淳熙年间朝臣言论指出:“所谓劝分者,盖以豪家富室,储积既多,因而劝之赈发,以惠穷民,以济乡里,此亦所当然。

臣访闻去岁州县劝谕赈粜,乃有不问有无,只以五等高下,科定数目,俾之出备赈粜。

于是吏乘为奸,多少任情。

至有人户名系上等,家实贫窘,鬻而籴米者,以应期限。

而豪民得以记免者,其余乘日中之急,济其奸利,缘此多受其害。

”[10](P.31)针对赈济发放中官吏失范造成的后果,董煟指出:“赈济之弊如麻:抄劄之时,里正乞觅,强梁者得之,善弱者不得也;附近者得之,远僻者不得也;胥吏里正之所厚者得之,鳏寡孤独疾病无告者未必得也。

赈或已是深冬,官司疑之,又令覆实,使饥民自备糇粮,数赴点集,空手而归,困踏于风霜凛冽之时,甚非古人视民如伤之意。

”[10](P.29)以上所记,皆不点名道姓,指斥责任人,仅作为一般官吏失范事件提及。

唯一一件揭露责任人的灾害处置事件是熙宁年间浙中大饥,由苏轼首先揭露,后被士大夫每每提及。

此次事件发生于熙宁七八两年,共造成数十万人非正常死亡。

元祐四年,苏轼在《乞赈济浙西七州状》中首次提到这一惨剧:“熙宁中,饥疫,人死大半,至今城市寂寥。

少欠官私逋负,十人而九。

”[11](P.850)元祐五年,苏轼在两首奏疏中进一步揭示了熙宁惨剧的根源在于地方官员的失范。

《论浙西闭籴状》中说:“熙宁七八年,两浙灾伤,人死太半。

当时虽系天时不熟,亦是本路监司、郡守如张靓、沈起之流处置乖方,助成灾变。

既无方略赈济,惟务所在闭籴。

苏、秀等州米斛既不到杭,杭州又禁米不得过浙东,是致人心惊危。

有停塌之家,亦皆深藏固惜,不肯出粜。

民有衣被罗纨、戴佩珠金而米不可得毙于道路,不可胜数。

流殍之变,古今罕闻。

”[12](P.1045)《奏浙西灾伤第一状》中说:“熙宁之灾伤,本缘天旱米贵,而沈起、张靓之流不先事奏闻,但务立赏闭粜,富民皆争藏谷,小民无所得食。

流殍既作,然后朝廷知之,始勅运江西及截本路上供米一百二十三万石济之。

巡门俵米,拦街散粥,终不能救。

饥馑既成,继之以疾疫,本路死者五十余万人。

城郭萧条,田野丘墟,两税课利皆失其旧。

勘会熙宁八年本路放税米一百三十万石,酒课亏减六十七万余贯,略计所失,共计三百二十余万贯石。

其余耗散,不可悉数,至今转运司贫乏不能举手。

此无它,不先事处置之过也。

”[13](P.883)元祐六年,苏轼在《奏淮南闭籴状二首》中再次谈到熙宁惨剧,但死亡人数大幅上升:“臣窃见近年诸路监司,每遇米贵,多是违条立赏闭籴,惊动人户,激成灾伤之势。

熙宁中,张靓、沈起首行此事,致浙中饿死百余万人。

”[14](P.947)苏轼之后,熙宁浙中大饥事件沉寂了一段事件,可能涉及到的官员过多,人们有所顾忌。

至南宋乾道年间,兵部侍郎胡铨再次提起此事,并将苏轼元祐年间处置浙西灾伤事宜与之作了对比:“熙宁间,浙西灾伤,而沈起、张靓不先事奏闻朝廷,是不遵太宗之制也。

元祐间,浙西灾伤,而苏轼先事奏乞处置,是能遵太宗之制也。

61《西南民族大学学报》(人文社会科学版)2014年第10期窃原熙宁旱荒之初,县官立赏闭籴,豪户争相储粟,饥民艰食,方截浙西上供米一百二十三万石散糜,给米家至户到,终不能活垂死之民,道馑者至五十余万人,此不遵太宗豫备之制,故耗费仓实,而无惠民之实。

元祐灾伤之初,犹熙宁也,四年之冬,首发诏书,拨浙西上供斛斗二十万石赈济,又减本路漕计五十余万斛,尽用籴本钱买上供银绢,官既住籴,谷直顿减,遂无一人转沟壑者,此盖能遵太宗豫备之制,故虽不耗费仓实,而惠民之实广矣。

”[15](P.27B)此后,董煟在《救荒活民书》中收入了苏轼《奏浙西灾伤第一状》,将题目改为《苏轼乞预救荒》,从救荒策略角度记录此事。

至此,熙宁大饥事件从记忆转变为历史,此后历代荒政史书多有著录,如清代《荒政丛书》、《钦定康济录》均沿袭董煟说法记录此事。

总体看来,宋代士大夫对于灾害的认识延续了传统的天人感应学说,并锲而不舍地以此向皇帝进言,希望借助灾害发生规劝君主改革政治,践行传统的仁政理想。

这种带有神学色彩的解释体系对于灾害本身的探索起到阻碍作用,但作为一种文化记忆,却体现了宋代文化对儒家文化传统的继承性。

对于灾害处置问题,宋代士大夫的指向比较统一,一般都归因于官吏失范。

但多数情况下都隐去责任人姓名,仅仅作为官吏失范的一般性表现提及。

唯一揭露责任人的记忆是熙宁浙中大饥事件,由苏轼首先揭露,此后被士大夫群体广泛记忆。

相反,对于灾害处置得当的正面记忆却往往伴随着对事件当事人的张扬。

如庆历年间富弼在青州救济流民,处置得当,全活五十余万人;张咏蜀中赈粜,泽惠一方;刘彝于处州施行荒政,收养弃子,全活甚众;腾道达郓州赈济,全活五万人;赵抃越州赈济,分类处置,全活无数。

诸如此类,不一而足。

[16](P.49-79)此种记忆方式从文化创伤的角度看,无疑具有将负面记忆进行正面转化的功能,带有明显的记忆选择倾向。

这种选择性记忆的出现,一方面说明揭露责任人风险极大,士大夫们并不愿意主动揭开这个盖子;另一方面说明将创伤记忆进行正面转化,是一种较为安全的策略,符合宋代政治生态下的官场惯例。