中国古代文人的悲剧命运

中国历史上六位才华横溢的大诗人,结局却是同样的悲剧!

中国历史上六位才华横溢的大诗人,结局却是同样的悲剧!中国历史上六位才华横溢的大诗人,结局却是同样的悲剧!中国历史上有才华的诗人犹如星汉灿烂,留下来千古难以磨灭的经典作品,但是这些创作了经典的人啊,却有一生壮志难酬的悲剧运命。

贾谊西汉初年著名政论家、文学家,世称贾生。

贾谊少有才名,文帝时任博士,迁太中大夫,受大臣周勃、灌婴排挤,谪为长沙王太傅,故后世亦称贾长沙、贾太傅。

三年后被召回长安,为梁怀王太傅。

一次贾谊随梁怀王入朝,梁怀王刘揖坠马而死,贾谊感到自己身为太傅,没有尽到责任,非常自责,经常哭泣,心情十分忧郁,汉文帝十二年,贾谊在忧郁中死去,年仅三十三岁。

曹植曹植是三国时期曹魏著名文学家,建安文学的代表人物。

七步成诗说的就是曹植的捷才文思,南朝宋文学家谢灵运有“天下才有一石,曹子建独占八斗”的评价。

曹丕称帝之后,对曹植严加防范,将其数次徙封。

曹植从一个过着优游宴乐生活的贵族王子,变成处处受限制和打击的对象,生活状况发生了很大的改变。

太和六年十一月,曹植在忧郁中病逝,时年41岁。

王勃唐代诗人,初唐四杰之首。

王勃自幼聪敏好学,六岁能文被誉为"神童"。

王勃十六岁时,应幽素科试及第,授职朝散郎。

王勃的经历简直就是一个天才,有多少举子兀兀穷年而不得入仕,王勃年仅十六岁就踏上了仕途。

可惜天妒英才,王勃因杀死官奴曹达,连累了他的父亲王福畴,王福畴从雍州司功参军被贬为交趾县令,王勃身为孝子内心感到强烈的羞愧和自责,大约在上元三年春夏,王勃到交趾看望他生活窘困的父亲。

回来时正值南海风急浪高,王勃不幸溺水,惊悸而死,当时仅仅27岁。

李煜说起李煜,是被做皇帝耽误的诗人。

南唐国弱,面对强大的宋朝失败是必然的,李煜作为亡国之君,心中有多少的愤懑和忧愁,从他的词作也可以看出来。

李煜去世的时候年仅四十二岁,这样的结局与其长期抑郁的心情分不开。

高启高启是元末明初著名诗人,文学家。

他的结局最为惨烈。

明洪武元年,高启的才学受到朱元璋赏识,应召入朝,授翰林院编修,纂修《元史》。

长沙过贾谊宅道出千古文人的悲惨命运的句子

长沙过贾谊宅道出千古文人的悲惨命运的句子1.长沙过贾谊宅,道出千古文人的悲惨命运。

2.贾谊宅道不禁人悲伤,文人悲命从此开始。

3.千古文人的悲惨命运,贾谊宅道留下深深印记。

4.长沙贾谊宅的悲剧,让人们感叹文人的悲命多不幸。

5.贾谊宅道向人诉说着文人的悲惨遭遇。

6.历史长沙贾谊宅,道出无数文人悲剧的命运。

7.贾谊宅道上的悲伤,凝结成千古文人的悲命。

8.长沙贾谊宅之道,铭刻着文人们的悲苦与无奈。

9.贾谊宅道边的树叶,飘落着文人的悲惨命运。

10.长沙贾谊宅传奇,道出文人的悲剧往事。

11.贾谊宅之道历久弥新,见证了千古文人的悲伤命运。

12.长沙贾谊宅的传说,揭露了文人悲惨的生活遭遇。

13.贾谊宅道旁飘荡的悲凉,深深触动着人们内心的敏感。

14.长沙贾谊宅尘封的往事,道出了文人的悲悯与痛楚。

15.贾谊宅道上回响的悲鸣,仿佛在述说着文人的不幸命运。

16.长沙贾谊宅道深处,沉淀着千古文人的悲伤情感。

17.贾谊宅道的阴霾,映衬出文人悲惨的命运轨迹。

18.长沙贾谊宅道边的寂静,流淌着文人的悲凉泪水。

19.贾谊宅道承载着文人的苦楚,见证着他们的悲惨命运。

20.长沙贾谊宅道,谱写了千古文人的悲壮诗篇。

21.长沙过贾谊宅,道出千古文人的悲惨命运。

22.贾谊宅中遭遇的不幸,成为文人们的警示。

23.贾谊宅的悲惨故事传颂不衰,让人唏嘘不已。

24.文人们常常想起贾谊宅,深感命运无常。

25.在贾谊宅的故事中,人们看到了命运的无情。

26.贾谊宅中的悲惨遭遇,让人感慨万千。

27.贾谊宅成为文人们的警示,提醒他们珍惜当下。

28.长沙贾谊宅旧址,见证了文人命运的悲剧。

29.贾谊宅的故事反映了文人们的苦难历程。

30.贾谊宅道出了文人们的悲惨命运,引人深思。

31.贾谊宅的悲惨故事引起了人们的热议。

32.贾谊宅故事中的悲伤多年不衰,令人心痛。

33.长沙贾谊宅的命运,成为了文人们永恒的话题。

34.贾谊宅的遭遇让人们明白了命运的无常。

35.每每想起贾谊宅,人们都感到悲从中来。

《屈原列传》知识点整理

《屈原列传》知识点整理《屈原列传》是中国古代文学家刘向所写的一篇传记性文章,主要讲述了楚国伟大的爱国诗人屈原的生平事迹。

屈原是中国古代文人中的杰出代表,他既是一位文学家,也是一位政治家,他的作品不仅对后世文学产生了深远影响,还为国家做出了卓越的贡献。

以下是《屈原列传》的知识点整理:一、屈原的生平背景:1.屈原出生于战国时期的楚国,他的家庭背景和荣誉地位都非常突出。

2.屈原天资聪慧,热爱学问,年轻时便游学四方,广泛涉猎各种知识,并深受古代文学作品的影响。

二、屈原的文学成就:1.屈原是楚国的一位杰出诗人,代表作有《离骚》、《天问》等。

2.他的诗歌充满激情和力量,表达了对国家命运的关切和对自身命运的思考。

3.屈原的诗歌风格独特,运用了大量的比喻、夸张等修辞手法,表现出强烈的情感和充沛的想象力。

三、屈原的政治活动:1.屈原曾经担任楚国官员,他积极参与了楚国的政治活动,为国家做出了很大的贡献。

2.屈原主张和平统一的外交政策,提出了“守土有责,攘外有功”的口号,呼吁楚国加强内外交战的准备。

四、屈原的悲剧遭遇:1.屈原的忠诚和才华招致了一些官员的嫉妒和排斥,他被诬陷为奸臣。

2.屈原遭受了楚王的冷落和追杀,最终被迫投江自尽。

五、《屈原列传》的主题和意义:1.《屈原列传》以宣扬爱国主义为主题,传递了伟大的爱国精神。

2.屈原的悲剧遭遇引发了后人的深思,使人们认识到了保护国家独立和尊严的重要性。

3.屈原以其丰富的文学才华和崇高的爱国情怀成为后世文人所敬仰和崇尚的榜样。

六、《屈原列传》与屈原的评价:1.《屈原列传》是中国古代文学史上的经典之作,具有较高的文学价值和历史价值。

2.屈原作为中国古代文学史上的杰出代表,他的诗歌作品被后人广泛传颂,对后世文学产生了重要影响。

3.屈原的忠诚精神和爱国情怀为后人树立了榜样,他被视为中国民族英雄和文化偶像。

综上所述,《屈原列传》通过对楚国爱国诗人屈原的生平和创作的记载,展示了他丰富的文学才华和崇高的爱国情怀。

历史潮流发展中的悲剧性人物的描述

历史潮流发展中的悲剧性人物的描述《历史潮流发展中的悲剧性人物的描述》一、历史上最著名的悲剧人物历史上最著名的悲剧性人物当之无愧的是曹操,也被称为“枭雄”,他深知柔弱无助。

出身平凡,曾经担任过徐州太守,但最终功亏一篑,比起强大的项羽,他没有能力在英雄和灾难中取胜,最终失去了生命追求的机遇。

曹操的悲剧又给世人留下了深刻的印象。

曹操不仅是中国历史文学上最具有号召力的人物,也是中国最具有代表性的悲剧人物。

另外一位历史上最著名的悲剧性人物便是任志强,被称为“磨刀哥”,任志强是抗日战争时期十万军队的实际司令,他勇猛无畏,坚毅不屈,尽管关中英雄刘至,李雪芹、蒋平有助他力抗日本,但他终究难以战胜形势,最终至死仍没有实现自己的理想,最终不可避免地惨遭历史彻底抛弃。

二、历史潮流无情变迁在历史潮流变迁中,大多数人被不可预料的事件完全控制,让他们变得失去信心。

历史经常发生突变,大量悲剧的人物往往被迫攻打他们的袭击者,即使有时这些人会英勇救助他们的爱国者,但他们也有时会受到历史的驱逐和冷漠。

例如,战国时期的精英文人,活动于齐、楚、燕、赵、韩、魏核心之间,他们拔尖的见识,帮助当时政治家政坛蔚大,但这些文人最终都没有能够影响历史的潮流,这也是古代的悲剧人物的情况。

三、从历史人物的悲剧中学习到的教训历史上的悲剧人物给我们带来的教训是多样的。

虽然他们有时无法避免历史的潮流,但他们的悲剧仍然可以令我们更加睿智、更加珍惜光阴。

我们能从历史悲剧人物身上学习到几乎无法抵抗命运的真理,我们可以向他们学习如何自强,坚持自身理想,勇往直前,毫无畏惧地面对未来。

总之,历史潮流变迁中的悲剧性人物,可以令我们彻底理解真实的世界,总结古人的智慧,珍惜我们的人生。

文人的悲剧——柳宗元《黔之驴》寓意新解(通用13篇)

文人的悲剧——柳宗元《黔之驴》寓意新解(通用13篇)文人的悲剧——柳宗元《黔之驴》寓意新解篇1《黔之驴》是唐朝大文学家柳宗元的寓言名篇,其寓意一般理解为:讽刺“统治集团中官高位显、仗势欺人而无才无德、外强中干的某些上层人物”①。

然而,这种理解疑点颇多:柳宗元笔下的驴似乎不像高官显吏,也未“仗势欺人”,谈不上与“上层人物”有多大关系;相反,它看起来是个可怜的动物,其遭遇尤其值得同情。

一句话,这篇寓言的寓意有重新解读的必要。

《黔之驴》是柳宗元寓言《三戒》之一,另两篇分别是《临江之麋》和《咏某氏之鼠》。

这后两篇的故事大致相似:临江之麋,依仗主人宠爱,日与家犬游戏,结果忘己身份,见外犬而“欲与为戏”,被外犬“共杀食之”;某氏之鼠,也是因为主人宠爱,于仓廪府库中恣意为患,“饱食而无祸”,后换了新主人,仍“为态如故”,结果被群猫捕杀殆尽。

柳宗元在《三戒》序言中,是这样说明这组寓言的创作意图的:“吾恒恶世之人不知推己之本,而乘物以逞,或依势以干非其类,,出技以怒强,窃时以肆暴,然卒殆于祸。

有客谈麋、驴、鼠三物,似其事,作《三戒》。

”按序言中的对应关系,麋属于“依势以干非其类”之物,鼠属于“窃时以肆暴”之物,两者正是那种“仗势欺人”、“外强中干”而又“无才无德”的权贵或者爪牙,其下场属罪有应得。

而驴只是“出技以怒强”,显然不与麋、鼠同类:因为它并没有“依势”逞己威势,又没有“窃时”肆己暴虐,也没有招谁惹谁或者得意忘形而忘记自己是谁。

可以说,驴完全是个弱者,它的悲剧正是因为触怒强者而招致迫害致死的结果。

那么,《黔之驴》到底写的是什么人的悲剧?它的寓意又究竟如何?秉着“大胆假设,小心求证”的态度,我提出一个也许是“惊世骇俗”的看法:我认为,《黔之驴》写的是中国文人的悲剧;它的寓意在于告诫文人不要“出技以怒强”,而应锋芒内敛,谨慎处世,以求全身远祸。

这是柳宗元基于历史上许多文人的不幸遭遇和自己的痛苦经历而得出来的人生经验与教训。

中国历史上落魄文人的种种命运

中国历史上落魄文人的种种命运所谓落魄文人,就是指那些宦海无望,政坛无门,人生失意的知识分子。

中国古代文人,一生穷于经书,甚至到白头,目的就是是把自己的一腔才华贷于帝王之家,以期“一举首登龙虎榜,十年身到凤凰池”,享尽人间富贵,施展人生抱负。

但并不是所有的文人都能金榜题名,平步青云。

不少文人由于受时代和个性的影响,往往是官梦难圆,前途黯淡。

一生酸辣苦甜,啼笑皆非,苦中作乐,个中滋味,岂是两个“失意”二字所能了得。

纵观中国落魄文人的命运,不外乎一下几种。

第一,虽能挤进政坛,但一身傲骨,不愿与统治者为伍,于是采取了与统治者不合作的态度:或放野于山林,或泛舟于江湖,或躬耕于陇亩,或为僧为道,享于湖光山色,田园风光之中;抒志向于诗词歌赋,著书立说之间。

这类文人以东晋诗人淘渊明和唐朝诗人李白为代表。

众所周知,淘渊明不愿为五斗米而折腰,挂官而去,在绿色的田野上,锄禾南山下,饮酒赋诗,享尽农家之乐,确实自在。

李白“安能摧眉折腰事权贵,使我不能开心颜。

”毅然离开皇宫,游于名山大川之间,挥豪泼墨,写出一首首壮丽的诗篇,人生确实豪迈奔放。

这类文人比较识时务,明知自己不是宦海中人,又不愿受当权者的窝囊气,做自己爱做的事。

生命倒也潇洒自在。

第二,虽身在官场,但不为统治者所赏识,为有一番作为,又眷恋于政坛。

其结果只能是处处碰壁,有才不能施,有志不能展,人生充满了失意与无奈。

这类文人以屈原和白居易为代表。

战国末期楚国爱国诗人屈原面对楚国的蓑败,主张革除敝政,富国强兵。

其结果却遭到当权者的排挤,被流放,最后投江而死。

唐朝诗人白居易也是一个政治斗争的牺牲品,面对上司的摆布,也只能束手无策,被贬为江州司马。

从屈原“长叹兮以掩涕兮,哀民生之多艰”的哀叹声里;从白居易“同是天涯沦落人,相逢何必曾相识”的自怜声中,可看出这类文人的惆怅、失意和无奈。

他们生活地很累,加上处世欠灵活,心情不能豁达,只落个郁郁寡欢,忧郁成疾,甚至是郁郁而终。

文人的落魄劲头,在这类文人身上表现地最为突出。

儒林外史中的悲剧命运

儒林外史中的悲剧命运儒林外史是清代作家吴敬梓所著的长篇小说,以讽刺和揭示当时中国官场的黑暗和腐败为主题。

作品中塑造了一系列悲剧命运的人物形象,深刻揭示了当时社会的弊端和人性的悲哀。

本文将从不同角度分析儒林外史中的悲剧命运。

一、人物命运的悲剧1. 袁世凯的儒林悲剧袁世凯是儒林外史中一个富有野心的官员,他追求权力、财富和地位。

然而,他的野心导致了他的悲剧命运。

袁世凯为了达到自己的目的不择手段,甚至与当时的清朝朝廷勾结,背叛了自己的文人身份。

最终,他被清廷利用并最终被打倒,他的一生毁于自己的野心和欲望。

2. 王守仁的道德悲剧王守仁是儒林外史中的另一个悲剧命运的代表人物。

他身为一位儒家学者,致力于思想的研究和道德的实践。

然而,王守仁在当时的官场中遇到了各种困境和挫折,他的高尚理想与现实社会的黑暗格格不入。

最终,他在无法实现自己的理想和重获尊严的情况下离世,他的一生也由此变成了一场道德悲剧。

二、社会环境与悲剧命运1. 官场黑暗与命运悲剧儒林外史展示了清代官场的黑暗和腐败,这是造成人物命运悲剧的重要原因之一。

在这个黑暗的官场中,清廷任用贪污腐化的官员,而正直善良的人往往被边缘化或排斥。

这种社会环境使得善良和正直的人最终走向悲剧命运,而那些不择手段的人则能够得到权力和利益。

2. 社会等级与命运悲剧儒林外史中的人物命运悲剧与当时的社会等级制度密切相关。

清代社会的分等级制度使得贫穷的人很难有出人头地的机会,而地位尊贵的人则往往能够获得更多的资源和机会。

因此,贫穷的人往往走向了悲剧命运,而地位高贵的人则能够相对成功。

三、人性的悲哀与悲剧命运儒林外史中的人物命运悲剧还揭示了人性的悲哀。

在面对各种困境和挫折时,人们往往会暴露出自私、虚伪、贪婪等负面人性特征。

这些不良人性最终导致了他们的悲剧命运。

作品中塑造的一系列人物形象是对人性的一种深刻揭示和批判。

结论儒林外史中的悲剧命运是作者吴敬梓对当时社会弊端和人性的深刻反思,也是对官场黑暗和社会等级制度的揭示。

中国古代才女的悲剧命运

中国古代封建制度下才女的悲剧命运大约在青铜器时代和早期铁器时代,父系氏族社会开始确立,男子逐渐在主要生产部门占据重要地位,妇女在生产中退居次要地位。

社会开始实行父系继承制,及女子嫁与男子从夫居的婚居住制度,男尊女卑意识由此萌生。

周代宗法社会形成,男子从属于家族,女子从属于男子。

东周以后,贵族阶级实行多妻的妾媵制,严格分别嫡庶,儒家的礼教对女子的行为作了种种的规定。

在中国古代漫长的封建社会中,女子沦为男子的附庸,处于被侮辱被损害的地位。

她们对婚姻没有自主权,丈夫死后也不能再嫁,未嫁从父、既嫁从夫、夫死从子。

她们不能抛头露面,不能够参加科举考试,才华不受重视,被认为女子无才便是德。

由于礼法的束缚,思想的禁锢,女子的人性受到压抑,心灵受到扭曲。

她们失去了独立人格,失去了自我价值,失去了与男子平等生活、学习、工作、竞争的机会,才智难以得到很好的发展。

而那些才华横溢、感情丰富的古代才女们无法如其他的平凡女子一样,面对现实无动于衷,麻木不仁,听天由命。

越是优秀的女子,越不愿向男尊女卑的制度低头。

从而饱受封建制度与世俗眼观的折磨,注定了她们在封建男尊女卑的制度下的无望痛苦与悲剧命运。

当她们试图与封建势力作斗争,并为之做出努力时,换来的只能是也更大的痛苦,只能是遍体鳞伤。

才女们是不甘寂寞的,她们都非常的有个性,有才情,但世间的事往往是越平凡越平安,在旧时“女子无才便是德”的时代,这些才女们的所作所为更让世俗之人惊诧、非议、打击。

是可悲、可叹者居多。

她们或在“金井梧桐秋叶黄”的深宫里怨悲团扇;或在“暗灯凉簟怨分离”的深闺中怀我良人;或嫁为一个俗不可耐的商人之妇,早早逝去,只留下断肠诗句断肠人。

有的才女“不是爱风尘,似被前缘误”,成为“我是曲江临池柳,这人折了那人攀”的青楼女子,有的才女晚景凄凉,远离故土,有着“今年海角天涯,萧萧两鬓霜华”的憔悴。

有道是“春梦秋云,聚散真容易”,越是美好的事情就越是脆弱。

一、身世沉浮雨打萍蔡文姬十六岁嫁入卫家,丈夫卫仲道是出色的大学子,夫妇两人恩爱非常,可惜好景不长,不到一年,卫仲道便因咯血而死。

历史上十大文臣的悲惨结局

刘伯温饮丹自裁:刘伯温满腹经纶,但人生观模糊,入世不彻底,出世不甘心,能干事,却需要别人把他奉为上宾,遇到挫折就心灰意冷想逃离,而朱元璋却不允许他想走就走。

和珅梁上自缢:和珅是个聪明绝顶却不走正道的鬼才,假如他仅仅只是贪,以他的聪明也许还能对付,可他还不放过对权力的钻营,自己的猫腻那么多,只能是越专权越死的快。

历史上十大文臣的悲惨结局

历史上十大文臣的悲惨结局

商鞅五马分尸:治理国家需要铁血的法令,但为人处世却不能刻薄寡恩。商鞅无法理性地将两者区分,他做事做绝的作风把落后的秦国变成了强大的帝国,却也把自己送上了绞刑架。

李斯梦断咸阳:李斯辅佐君王的治国之才无人能及,但他凡事皆从个人的名利出发,而后才是国家之急,这决定了他在不顺利的时候便会乱来,最后的失败应该在情理之中。

崔浩满门遭诛:崔浩是个聪明人,神机妙算点子多,所以他能成为三朝元老。但崔浩更适合当谋士,而不适宜手握大权,玩权力需要智慧,仅凭聪明就容易顾此失彼把自己给玩进去。

晁错东市腰斩:晁错有大智慧,却不够聪明,别人的问题他看得清清楚楚,自己的问题却稀里糊涂,而且自我保护意识特别差。他只知道必须削藩,却不知道如何去削藩,所以,到头来自己反成了平息藩乱的祭品。

解缙活埋归天:解缙是个才华横溢的文人,但他却偏要往官场去凑热闹,结果把自己搞得像个小丑一样跳来跳去、四处碰壁,到死都没弄明白官场是怎么回事,也没搞清楚自己的问题在哪。

于谦蒙冤千了使英宗的复辟名正言顺,于谦便只有当“乱臣贼子”了。

张居正满则损:明朝的内阁制培养了一批权谋顶尖高手,老谋深算的张居正是其中的佼佼者,不过,由于权术玩的太厉害,以致把皇帝的权力都给拿走了,皇帝一旦有了机会,当然得找他算帐。

中国文人的悲剧被误读的《黔之驴》

中国文人的悲剧被误读的《黔之驴》中国文人的悲剧——被误读的《黔之驴》《黔之驴》是唐宋八大家之一柳宗元的寓言名篇,当今流行的几个版本的初中语文教材中都选有此文。

其寓意按照教参上大众化理解为:讽刺“统治集团中官高位显、仗势欺人而无才无德、外强中干的某些上层人物”。

然而,这种理解疑点颇多:柳宗元笔下的驴似乎不像高官显吏,也未“仗势欺人”,谈不上与“上层人物”有多大关系;相反,它看起来是个可怜的动物,其遭遇尤其值得同情。

一句话,柳宗元创作此文的本意或者说这篇寓言的真正寓意有重新解读的必要。

一、不可谈“驴”而不顾“麋”“鼠”——从《三戒》说起很多人在研究我国古代寓言时疏忽了一点,我国古代寓言不同于独立成篇的西方寓言,而往往是长文的一个有机组成部分,仅仅是说理的一种手段,所以不可以割裂后单独分析寓言的寓义,而应该还原在长文中理解作者所赋予的意义。

《黔之驴》是柳宗元一组寓言《三戒》的第二篇(第一篇为《临江之麋》,第三篇为《永某氏之鼠》),既是一组就有共同的背景、创作意图,都是为了让人有所戒鉴,相互间必有联系,因此理解《黔之驴》必须从《三戒》谈起,不可谈“驴”而不顾“麋”“鼠”。

我反复阅读《临江之麋》、《黔之驴》、《永某氏之鼠》,发现小鹿、驴、鼠都不象是敌人、恶人或罪恶事物、人物形象的《黔之驴》结束的评论是这样的:噫,形之庞也类有德,声之宏也类有能,向不出其技,虎虽猛,疑畏卒不敢取。

今若是焉,悲夫!(唉!体形庞大也好像有修养,声音洪亮也好像有本领,当初不显示它的本领,老虎即使凶猛,也始终不敢攫取。

现在竟成了这个样子,悲哀啊!)但令人遗憾和百思不得其解的是,对理解作品主题这么关键的一段话却被每一个版本教材的编写“高人”给删除了(而且在注释里也未作任何说明,只在“教参”里提了提)!难道这一段话太艰涩难懂了?但和前文相比,我看不出来任何艰涩难懂之处!我向来对对这种随意删改大家作品的做法,持有反感!我认为,这是一种非常不道德的行径!因为这删除的不仅仅是一段话,而是关闭了一扇我们理解作者和作品的门,会造成我们对作品的误读和误解!从结尾这一段的议论中,我们不难发现,柳宗元分明是同情驴的,因为他是受害者,而且是被“好事者”用船把它装到它不熟悉的地方后发生的悲剧!言下之意,如果驴不被好事者弄到黔,它可能就不会遇到虎,也就不会被吃掉!而要读懂《黔之驴》另一个关键点是《三戒》的小序。

杜甫人生悲剧的成因是什么

杜甫人生悲剧的成因是什么杜甫人生悲剧的成因是什么杜甫的一生是个悲剧,造成杜甫人生悲剧的原因是复杂的,下面一起来看看!杜甫和封建时代的大多数文人一样,他的最大的理想不是当一个诗人,而是要入世做官,达而兼济天下,杜甫为了实现这个理想倾注了满腔的心血,付出了毕生的精力,然而却既未能封侯拜相,功成名就,也未能知天乐命,独善其身,而是栖栖惶惶,一生处于郁郁不得志之中,既没有找到安身立命之所,也没有找到安顿灵魂的精神家园。

本文试图对杜甫的人生悲剧从各个角度作一个分析,从而建构出杜甫人生悲剧的因果系统模式。

一、造成杜甫人生悲剧的社会原因社会基础的制约与规定,以其客观的力量把杜甫陷入到了历代文人共有的规律性悲剧中来,也即在于杜甫兼济天下的理想人格模式和封建制度下人才引进机制,封建制度下的政治文化之间的矛盾。

这种矛盾是不可调和的,它是由社会的根本矛盾决定的。

杜甫深受儒家思想的影响,他一生贯彻实行儒家“仁政”的政治标准,犯颜直谏,廷争忤旨,勇批朝廷的失道违仁。

然而,封建社会君主高度集权,做臣子的要绝对尊重君主的权威。

杜甫真挚,执着地追求他的“真性真情”,不懂得变通,不会逢迎,便显得与这个社会格格不入。

因此,杜甫与时代,与统治阶级的多种矛盾都是无法消解的。

二、杜甫自身的个性品格与其人生悲剧的相关性杜甫具有心怀天下的品格和诗人气质,他在读书壮游之后便参加了科举考试,科举不中,便开始了他的旅食京华的生活,历尽十年艰辛。

后被唐肃宗任命为左拾遗。

杜甫追求已久的理想就要实现了,然而此时的现实环境已今非昔比。

当时正值安史之乱,朝廷内部的政治斗争也异常残酷,皇族之间、朝臣之间、宦官与朝官之间、藩镇之间,明争暗斗不能停止。

这种君不仁、臣不贤的生活环境已经预示了杜甫仕途的艰难性。

杜甫一心想“致君尧舜”,希望实现他的政治理想,世易时移而未能审时度势,依然我行我素,必然要遭受随之而来的后果。

乾元元年(758),房琯以四条罪状被贬外任,杜甫“见时危急”,仗义执言而“违忤圣心”,被肃宗出为华州司功参军。

中国古典十大悲剧十大喜剧作品分析

作品分析中国古典十大悲剧一、《窦娥冤》作者题材:《窦娥冤》全称《感天动地窦娥冤》,是元朝关汉卿的杂剧代表作,悲剧剧情取材自“东海孝妇”的民间故事。

故事梗概:窦天章因为欠蔡婆婆高利贷,无钱归还,将小女端云给蔡家当童养媳。

蔡婆婆给窦天章盘缠赴京赶考并把瑞云改名为窦娥。

窦娥与丈夫生活不久后,丈夫暴病去世,窦娥与婆婆二人守寡在家。

一日,蔡婆婆向赛卢医讨债时,险被无钱归还的赛卢医杀害,巧被路过的张驴儿与其父撞破此事。

张驴儿借口救命之恩,在蔡婆婆家住,贪图窦娥美貌,要求与其父一同入赘蔡家。

窦娥守节不肯,张驴儿就下毒计,从赛卢医处买得砒霜,下到窦娥为蔡婆婆做的羊肚汤中,欲要毒死蔡婆婆,胁迫窦娥改嫁。

正巧蔡婆婆作呕,吃不下,反毒死了自家老子。

张驴儿要挟不成,诬告窦娥。

贪官欲屈打成招,窦娥不招。

而后要挟要打蔡婆婆,窦娥只好招认。

处死前,窦娥许下三桩誓愿——血溅白绫,六月飘雪,大旱三年以证明其冤屈。

皆应验。

窦天章科举得中,三年后任廉访使至楚州,见窦娥鬼魂出现,于是重审此案,为窦娥申冤。

舞台上常演的有《斩娥》一折。

主题思想:《窦娥冤》是关汉卿的代表作,也是我国古代悲剧的代表作,被王国维誉为“即列之于世界大悲剧中,亦无愧色”。

它的故事渊源于《列女传》中的《东海孝妇》。

但关汉卿并没有局限在这个传统故事里,去歌颂为东海孝妇平反冤狱的于公的阴德;而是紧紧扣住当时的社会现实,用这段故事,真实而深刻地反映了元蒙统治下中国社会极端黑暗、极端残酷、极端混乱的悲剧时代,表现了中国人民坚强不屈的斗争精神和争取独立生存的强烈要求。

它成功地塑造了“窦娥”这个悲剧主人公形象,使其成为元代被压迫、被剥削、被损害的妇女的代表,成为元代社会底层善良、坚强而走向反抗的妇女的典型。

艺术特色:艺术特色(1)剧作结构:一人一事,主干突出,详略得当。

(2)戏剧冲突:在正反面人物的尖锐冲突中塑造鲜明的正面人物形象。

(3)想象、夸张的艺术手法。

作品运用丰富的想象和大胆的夸张,设计了三桩誓愿的超现实情节,运用了浪漫主义手法,显示正义抗争的强大力量,寄托了作者鲜明的爱憎,反映了人民伸张正义、惩治邪恶的愿望也反衬出社会的黑暗。

长沙过贾谊宅千古文人的悲剧命运的句子

长沙过贾谊宅千古文人的悲剧命运的句子

嘿,你知道长沙的贾谊宅吗?那可是个充满故事的地方啊!想当年,贾谊,那可是才华横溢的大才子呀!(就像夜空中最亮的星一样闪耀。

)他满怀壮志,一心想要为国家做出大贡献。

我来到贾谊宅,仿佛能看到他在这里徘徊的身影。

他有着那么多的

理想和抱负,可命运却对他开了一个又一个玩笑。

(这不就像我们努

力追求梦想,却总是遇到各种阻碍一样吗?)

在那个时代,贾谊的才华被嫉妒,他的直言被误解。

(这不就是现

实版的千里马常有,而伯乐不常有吗?)他就像一颗被尘埃掩盖的明珠,明明光芒四射,却无法被真正赏识。

和贾谊一样,历史上多少文人都有着类似的悲剧命运啊!比如李白,那可是诗仙啊,可他的一生也是起起伏伏,充满了坎坷。

(就好像在

波涛汹涌的大海中艰难前行的船只。

)他们有着非凡的才华,却在现

实中屡屡碰壁。

站在贾谊宅里,我感慨万千。

为什么这些优秀的文人总是遭遇这样

的命运呢?是时代的局限,还是人性的复杂?(这难道不是一个值得

我们深思的问题吗?)

想想我们现在,虽然时代不同了,但依然有很多有才华的人可能会

被忽视。

我们不能让这样的悲剧一再重演。

我们应该尊重每一个有才

华的人,给他们施展才华的机会。

我觉得,我们要珍惜现在的环境,努力让自己的才华得以展现,不要让自己成为下一个“贾谊”。

同时,我们也要对那些有才华的人多一些包容和理解,让他们能够在我们这个时代绽放光芒!。

历史趣谈:嵇康是一个什么样的人?嵇康命运为何如此悲惨

如对您有帮助,可购买打赏,谢谢嵇康是一个什么样的人?嵇康命运为何如此悲惨导语:嵇康是中国文人的一个情结,他的风骨成为中国文人推崇的精神,他的为人成为后世贤者效法的榜样。

他性格外露,愤世嫉俗,宁为玉碎,不为瓦全嵇康是中国文人的一个情结,他的风骨成为中国文人推崇的精神,他的为人成为后世贤者效法的榜样。

他性格外露,愤世嫉俗,宁为玉碎,不为瓦全;他面对屠刀,神情自若,抚琴而歌,使从容赴死成为一种境界。

一、广陵音绝,浩气长存公元262年的一个夏日,在都城洛阳的东市刑场上,嵇康悠然地席地而坐,刽子手持刀肃穆侧立,监斩官则在不远处的凉棚下于桌后端坐。

刑场周围,是把守的兵士,再远一点,则黑压压的围聚着三千太学生和众多的民众。

天上无风,也无鸟叫蝉鸣;刑场上无声,大家呆呆侍立。

天地间一片静寂。

嵇康抬头看了看天,离行刑的时间还早,说:“与其大家陪我干耗时间,不如我来弹一曲吧,拿琴来。

”监斩官点了点头表示同意,于是,一张古雅的七弦琴被搬了过来。

这是嵇康的琴,是他卖了田产购得的一把古琴,是曾陪他度过了无数岁月的知音。

嵇康接过琴来,凝视良久,想起伯牙子期的故事,这琴也终要离我而去了,再弹最后一曲吧。

放在膝间,调和琴弦,弹奏起自己平生最喜欢的《广陵散》。

嵇康左手微扬,右手徘徊,清越的琴音,顿时刺空而起。

时而迅疾,如黄河波涛,汹涌向前,千言万语、多少愤懑与不平,化做滚滚杀气,冲向云霄;时而舒缓,如春日田园,平和秀丽,人生儿多无奈,尽随雨打风吹去。

守场的兵丁,被悠扬的琴音吸引,三千太学生,更是闻声而泣涕。

曲终之后,余韵久久不散。

嵇康抬起头来,对人世已再无生活常识分享。

中国古代文人的悲剧命运

中国古代文人的悲剧命运“中国古代,一为文人,便无足观”。

我国历史自有年鉴可考的共和元年(公元前841年)至今已经有两千八百四十余年,提到文人正可谓星罗棋布,不可计数。

这之中既不乏流芳百世者,亦不乏遗臭万年者,再加上庸碌无为者就更是无法计量。

再观他们的地位,中国文人多处于社会上层的士大夫阶层,受过系统的教育,他们作为中国社会的精英集团,受到极高的礼遇。

然而他们当中却鲜能仕途得意且名垂青史;更多的还是大才难展,壮志难酬,屡遭小人构陷,权臣排挤,现实打击之人。

浩如烟海的二十五史留给文人的却是一页页悲歌式的戏剧人生,而这样的悲剧命运又因他们本身被受世人推崇的“喜剧性”地位地嘲弄而更显悲凉。

中国的传统文化并非出自孔子的儒学,而是在春秋末期的这个大的文化氛围下,整个社会需要从动乱中走出并按照一定的秩序来运行。

恰在这一时期,孔子通过借鉴和整合当时中国的传统文化(尤其是齐鲁文化)提出了一整套治国规范与社会伦理道德体系,以期实现社会的稳定。

也就在这个时候,儒学的创始者意识到要真正实现自己的理想必须出来做官,辅佐君王并实践自己的政治理想。

于是,“学而优则仕”的观点便渗入到了文人们的基本信条中。

同时也表现出了中国文人对国家、对社会责任的自觉。

虽然孔子及其弟子的言论在动乱中国并无任何实际上的意义,也并不为各国诸侯、大夫所欣赏,但他们毕竟代表传统的礼制,这在天生具有保守性质的中国士大夫的形而上领域里有着一股无法割舍的情节,并在此情节的作用下使得孔子无论在何时何地都能够受到极高的尊重。

可惜的是,孔子所希望的其个人抱负的施展与自我的实现并没有因为诸侯、大夫的礼遇而得以实现。

在周游列国处处碰壁之后,圣人还是亮明一个正统文人在遭遇挫折之后的一个可以立为万世典范的态度―—“知其不可而为之”;“穷则独善其身,达则兼济天下”。

中国文化的源头并不能单纯地归结于儒学(齐鲁文化),应该说,它是由齐鲁文化与楚文化为主导,其他多个文化支派共同汇集起的一个巨大的华夏文明。

屈原的故事

屈原的故事屈原(约公元前340年-约公元前278年),战国时期楚国的政治家、军事家、文学家,被誉为中国古代文学史上的伟大诗人之一。

他的一生经历了辉煌与悲剧,他的故事也成为了后世传颂的经典。

一、屈原的背景与成就屈原出生在楚国,他的家族世代为楚国的贵族,屈原自幼聪明好学,才华出众。

他曾在楚国的宫廷中担任过重要职务,为楚国的政治和军事事务做出了重要贡献。

他还是一位杰出的文学家,他的作品《离骚》被誉为中国古代文学的瑰宝,对后世文人产生了深远的影响。

二、屈原的悲剧然而,屈原的一生并不如意。

由于他的政治观点与楚国的当权派不合,他遭到了排挤和迫害。

最终,他被迫离开楚国,流亡到了他的故乡。

在流亡期间,他深感国家的衰败和社会的黑暗,他的心情变得愈发沉重。

三、屈原的离世在流亡期间,屈原写下了《离骚》这首脍炙人口的诗篇。

然而,他的心情并没有因此得到宣泄,他感到自己的才华被埋没,国家的命运被扭曲。

最终,屈原选择了自杀,他投江而死,结束了自己的生命。

四、屈原的影响屈原的离世引起了广泛的关注和悼念,他的故事被后人传颂,并成为了中国文学史上的经典之一。

他的作品《离骚》被后人奉为经典,对后世文人产生了深远的影响。

他的悲剧也成为了后世文人的思考对象,引发了对人生意义和社会现实的深刻思考。

五、屈原的故事的启示屈原的故事给我们带来了许多启示。

首先,他的故事告诉我们,才华和努力并不一定能够换来成功和幸福,社会的不公和命运的无常常常让人感到无奈。

其次,他的故事也告诉我们,文学和艺术是人类精神的寄托和宣泄,它们能够帮助我们面对困境和痛苦,找到内心的平静和力量。

最后,他的故事也提醒我们,作为一个个体,我们应该思考自己的价值和意义,不要被外界的评价和境遇所左右,要坚持自己的信念和追求。

总结:屈原的故事是一个充满悲剧色彩的故事,他的一生经历了辉煌与悲剧,他的作品《离骚》成为了中国古代文学的瑰宝。

他的故事给我们带来了许多启示,让我们思考人生的意义和价值。

第三单元课外古诗词诵读 长沙过贾谊宅-2024-2025学年人教部编版语文九年级上册

沙三年。

诗意:贾谊被贬长沙停留了三年,千秋万代只留下他的 悲哀。

赏析:首联就贾谊宅从总体落笔,写贾谊被贬长沙三年, 落得“万古”留悲,一个“悲”字,奠定了全诗凄怆忧愤的 基调。明写贾谊的不幸,暗寓自身迁谪之悲。

秋草独寻人去后,寒林空见日斜时。

诗意:我踏着秋草独自寻觅贾谊离去后的足迹, 寒冷的树林里只见夕阳缓缓倾斜。

抑郁 悲凉

指汉文帝刘恒。

凭吊。贾谊在长沙曾 写《吊屈原赋》凭吊屈原。

汉文有道恩犹薄,湘水无情吊岂知?

诗意:汉文帝重才,恩德尚且淡薄,湘江水无情,凭吊 又有谁知道?

赏析:颈联从贾谊的被贬和不被重用,隐隐联系到自己。 诗人将暗讽的笔触曲折地指向当今皇上,以“汉文有道”反 衬贾谊被贬的凄凉,以“湘水无情”烘托贾谊的痴心,道出 了千古文人的悲剧命运。

拓展延伸

贾生 李商隐

宣室求贤访逐臣,贾生才调更无伦。 可怜夜半虚前席,不问苍生问鬼神。

1.理解性默写。 (1)《长沙过贾谊宅》中渲染出贾谊故宅萧条冷落 之景,抒写寂寞、怅惘、无奈之情的两句诗是: ____秋__草__独__寻__人__去__后_____,____寒__林__空__见__日__斜__时____。 (2)《长沙过贾谊宅》中诗人借汉文帝对贾谊的恩 德淡薄,联系到自己被贬,道出千古文人的悲剧命 运的两句诗是:_汉__文__有__道__恩__犹__薄_,湘__水__无__情__吊__岂__知__?

2.颔联中的“独”“空”二字用得十分传神,请简要赏析。

“独”意为“孤独”,表现了诗人对贾谊的景仰之情和落寞之感; “空”字渲染了物是人非的黯然气氛,表现了诗人的惆怅之情。二者共 同营造出了一种悲凉伤感的意境氛围。

3.结合《长沙过贾谊宅》全诗,请分析诗中所蕴含的情感。

忠奸视野下的闺阁文人命运——明清文人寄喻“冯小青事”中的悲剧情怀

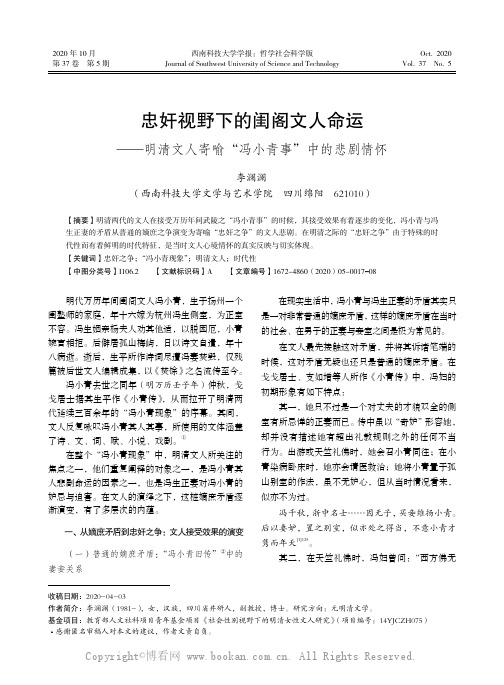

2020年10月 第37卷 第5期西南科技大学学报:哲学社会科学版Journal of Southwest University of Science and TechnologyOct. 2020Vol. 37 No. 5忠奸视野下的闺阁文人命运——明清文人寄喻“冯小青事”中的悲剧情怀李澜澜(西南科技大学文学与艺术学院 四川绵阳 621010)【摘要】明清两代的文人在接受万历年间武陵之“冯小青事”的时候,其接受效果有着逐步的变化,冯小青与冯生正妻的矛盾从普通的嫡庶之争演变为寄喻“忠奸之争”的文人悲剧。

在明清之际的“忠奸之争”由于特殊的时代性而有着鲜明的时代特征,是当时文人心境情怀的真实反映与切实体现。

【关键词】忠奸之争;“冯小青现象”;明清文人;时代性【中图分类号】I106.2 【文献标识码】A 【文章编号】1672-4860(2020)05-0017–08收稿日期:2020-04-03作者简介:李澜澜(1981-),女,汉族,四川省井研人,副教授,博士。

研究方向:元明清文学。

基金项目:教育部人文社科项目青年基金项目《社会性别视野下的明清女性文人研究》(项目编号:14YJCZH075) ·感谢匿名审稿人对本文的建议,作者文责自负。

明代万历年间闺阁文人冯小青,生于扬州一个闺塾师的家庭,年十六嫁为杭州冯生侧室,为正室不容。

冯生姻亲杨夫人劝其他适,以脱困厄,小青婉言相拒。

后僻居孤山梅屿,日以诗文自遣,年十八病逝。

逝后,生平所作诗词尽遭冯妻焚毁,仅残篇被后世文人编辑成集,以《焚馀》之名流传至今。

冯小青去世之同年(明万历壬子年)仲秋,戋戋居士据其生平作《小青传》,从而拉开了明清两代延续三百余年的“冯小青现象”的序幕。

其间,文人反复咏叹冯小青其人其事,所使用的文体涵盖了诗、文、词、赋、小说、戏剧。

①在整个“冯小青现象”中,明清文人所关注的焦点之一,他们重复阐释的对象之一,是冯小青其人悲剧命运的因素之一,也是冯生正妻对冯小青的妒忌与迫害。

周进人物形象赏析

周进人物形象赏析周进是中国著名作家吴敬梓的长篇小说《儒林外史》中的重要人物之一。

周进的故事出现在该书第二回“周学道校士拔真才,胡屠户行凶闹捷报”中,是这部经典小说中最为引人注目的角色之一。

周进是一个深受科举制度毒害的封建文人,他醉心于科举考试,毕生追求的是通过科举考试获得名利和地位。

周进在小说中一出场时就已经是六十多岁的老秀才了,但因为从未考中过秀才,被人们耻笑为“废物”。

然而,周进并不在意这些嘲笑和讥讽,他始终坚信只要继续考试,总有一天会成功。

在周进的科举之路上,他遭遇了无数的挫折和打击。

然而,这些失败并没有让他灰心丧气,反而更加坚定了他的信念。

在小说中,周进甚至因为科举考试的失败而发疯,但最终在薛家集观音庵私塾中坐馆糊口,这也暗示了他最终的命运。

周进的人物形象具有深刻的社会历史背景和文化内涵。

他是封建社会中一类深受科举制度毒害的文人的代表,他们追求的是功名利禄,而忽视了自身的价值和人性。

周进的悲剧命运反映了封建社会的黑暗和腐朽,同时也揭示了科举制度的虚伪和荒谬。

周进的形象还具有强烈的讽刺意味。

他的悲剧命运不仅来自于自身的不懈追求,也来自于社会的种种不公和偏见。

周进的经历让人们看到了封建社会的虚伪和荒谬,也让人们反思了科举制度的本质和影响。

此外,周进的人物形象还具有一定的哲学意味。

他的追求虽然最终导致了自身的悲剧命运,但他的坚持和执着却让人们看到了人性的光辉。

周进的形象让人们明白,人生的追求应该是自我价值的实现和人格的完善,而不应该是功名利禄的追求。

在《儒林外史》这部小说中,周进的人物形象具有重要的意义和价值。

他是一个复杂而矛盾的角色,既具有深刻的社会历史背景和文化内涵,又具有强烈的讽刺意味和哲学意味。

周进的形象不仅让人们看到了封建社会的黑暗和腐朽,也让人们反思了科举制度的本质和影响,更让人们明白人生的追求应该是自我价值的实现和人格的完善。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

中国古代文人的悲剧命运中国的传统文化并非出自孔子的儒学,而是在春秋末期的这个大的文化氛围下,整个社会需要从动乱中走出并按照一定的秩序来运行。

恰在这一时期,孔子通过借鉴和整合当时中国的传统文化(尤其是齐鲁文化)提出了一整套治国规范与社会伦理道德体系,以期实现社会的稳定。

也就在这个时候,儒学的创始者意识到要真正实现自己的理想必须出来做官,辅佐君王并实践自己的政治理想。

于是,“学而优则仕”的观点便渗入到了文人们的基本信条中。

同时也表现出了中国文人对国家、对社会责任的自觉。

虽然孔子及其弟子的言论在动乱中国并无任何实际上的意义,也并不为各国诸侯、大夫所欣赏,但他们毕竟代表传统的礼制,这在天生具有保守性质的中国士大夫的形而上领域里有着一股无法割舍的情节,并在此情节的作用下使得孔子无论在何时何地都能够受到极高的尊重。

可惜的是,孔子所希望的其个人抱负的施展与自我的实现并没有因为诸侯、大夫的礼遇而得以实现。

在周游列国处处碰壁之后,圣人还是亮明一个正统文人在遭遇挫折之后的一个可以立为万世典范的态度——“知其不可而为之”;“穷则独善其身,达则兼济天下”。

中国文化的源头并不能单纯地归结于儒学(齐鲁文化),应该说,它是由齐鲁文化与楚文化为主导,其他多个文化支派共同汇集起的一个巨大的华夏文明。

“刑不上大夫,礼不下庶人”的刚性规定既保证了中国文人的特殊利益,同时也为他们的言论自由提供了一定的保障。

然而又正是将文人的地位捧得过高,在他们遭受一系列打击之后又难免不在精神上沉沦,走向另一个极端。

屈原是楚国王室的旁支,在楚国享受着一人之下万人之上的地位,并深得楚怀王的信赖。

从对楚国的热情程度上来说,屈原不亚于任何楚国的九卿大夫。

从《史记》中我们不能窥测到他针对当时楚国制定了一些变法的措施。

令人遗憾的是,屈原终究是一个文人,同样犯了中国古代文人所特有的通病,即专心政务而不攻君主的性情、心计。

因为在君权的社会里,只有控制了最高的统治者的意志才能真正施展自身的才干。

“明明德,亲民,止于至善。

”是中国文人生命价值的所在,一旦他们丧失了这样一个权利,也就等于失去生存下去的意义。

这也正是屈原在遭到冷遇,流放,继而接连听到君王、国家的噩耗后走向极端的一个原因所在。

战国晚期,荀子所代表的儒家思想可以说已经开始意识到经纶与实际之间的差距,尤其是荀子的两个学生韩非与李斯更成为法家思想的集大成者。

但韩非或因为口讷,或因为他毕竟脱胎于儒家门庭,总还是多少带有对政治天真的理解。

虽然在他的著述中显现出了一个政治老手的权术和谋略,但他仅将其停留在了理论的层面上,最终不免为李斯所害。

而李斯也终因没能很好地学习他这位同窗好友的理论,重“法”,重“术”,却在二世即位后逐渐失“势”,被赵高陷害。

李斯的失“势”或可归咎于秦始皇的雄才大略和秦代较完善的行政体制,致使自身发展受到很大钳制。

但这也多少反映出了文人永远都无法摆脱掉自身的奴性,最终只是帝王打理天下的工具而已。

与荀子不同的是,另一支儒家学派依旧尊奉圣人教条,本着大无畏的卫道精神,希求在中国一统后仍能够恢复西周分封的制度。

以博士淳于越为代表的儒生终于在一次秦始皇的宴会上就分封制与郡县制的选择上与李斯进行了公开辩论,并最终因为这一事件使儒生遭到了几近毁灭性的打击。

从焚书坑儒中我们不难看出,被坑杀的儒生实际上是四百六十多名方士;至于焚书,虽则保留了种植、医药、卜筮、法家著作、秦国历史的书籍(诸子著述在秦宫廷内仍有保存),但毕竟是一种文化高压政策,无论是对中国传统文化还是中国文人来说都是一次极为惨重的损失。

总的来说,以秦始皇、李斯为代表的法家士子也因此事为后代史官所不容,同时也反映出了淳于越之流的不识时务,穷究教条的形而上一面。

并且这一点也是中国文人两千余年中始终无法根除的痼疾。

汉初的叔孙通表现了儒士与皇权的充分合作,这也多少为后来儒学在中国树立正统地位提供了前提。

但自那时起,所谓犬儒哲学也就处于滥觞时期了。

关于贾谊,与其说他是屈原的继承者,倒不如说他是新一代文人的代表。

一则他出身寒门,缺少政治根基;二则年纪轻轻,文章大气磅礴,又深得皇帝赏识,难免不有所轻狂任性。

但是文章锦绣毕竟不能做出对国家具体事务的处理。

在治国的总方针确立之后,最琐碎的事情还是落在实施过程中的一些与实际操作程序有关的具体问题上。

而这又只能靠有多年从政经验的人去办理。

加之贾谊对政治天真的理解和缺乏一个强有力的集团为其做后盾,他就像温室中的花草,在纷繁芜杂、各种关系极其复杂政局中根本无法保护自己。

只可惜他并没有认识到汉文帝对他的良苦用心,整日郁郁寡欢,英年早逝。

由于西汉初期对先秦文献的整理与宽松的文化政策,使诸子思想在汉初得到充分发展,但它不利的一面也暴露出来——各执己见,让人不知所循。

董仲舒以儒家思想为主导对当时各家思想进行了一次较为全面的整合。

既强调了皇帝的绝对的权威,又将道家、方士中的天人合一,气数的观念引入其理论体系。

可以说,董仲舒的思想无不有着当时社会文化背景的因素在里面,甚至从某种意义上讲,他也是对叔孙通的继承和发展,从而为以后中国文化的传承发展定下了一个主基调。

所说的中华文明也在此时正式定型。

讲求实际的汉武帝意识到董仲舒理论重要性的同时,也深知文人眼高手低的弊病,到底没有重用董仲舒,并对其思想中于汉代统治不利的“气数观”避而不谈。

这也表明了中国文人对于理论的过分虔诚与政治手段先天不足之间矛盾。

也正是自武帝始,外儒内法成为帝国统治者的治国之术。

一面重用酷吏,鞭笞天下;一面尊崇儒学,敦化民众。

前者在宣帝时得到进一步发挥;后者则在元帝时发挥到了极致。

在此之后的两千年中,唯一的一个叛逆者又恰是先秦儒家的纯粹信徒——王莽。

他出于对当时社会危机和民众苦难的自觉,天真地希望靠恢复古制来缓和社会矛盾,最终一世而亡,也为后世企图恢复古制者做了一个反面榜样。

任何一种思想一旦被订为一国的指导思想,上升到国家意识形态的地位,也便开始了它的蜕变过程。

“白虎观”以降,中国文人多崇尚空谈和对章句的考究,尸位素餐,毫无建树,不足称道。

但对后世文人穷酸、迂腐风气的形成起到了很大作用。

以“党锢”事件为先导,至东汉末,在曹操的倡导下,中国文人终于敢走出书斋,勇于面对现实,处理政治。

再加上蜀汉的诸葛亮,东吴君臣,无不表现出了中国文人在政治上少有的活力。

也恰在此期间,中国文人也经受了一场极为激烈动荡的矛盾的心理考验。

以建安七子为代表的北方文人,面对要么庸碌无为一生,使自幼所学化于尘土,埋没掉自己的人生理想和人生价值;要么起而出山,辅佐曹家父子篡汉的现实。

自身所学只为忠君报国,但要实现所学又只能是协助“奸臣”篡位。

中国文人的悲哀也就在这手中只有笔秆子,没有枪杆子的尴尬境地中越加涂上了一层凄凉、酸楚的色彩。

同样,在面临政治高压,文化专制的环境下,文人的选择要么苟且偷生;要么宁为玉碎、不为瓦全,舍生取义。

嵇康死了,也许只是因为他和曹魏皇室是儿女亲家才如此忠君的。

但在司马昭的统治下,所谓的耿介之臣也只能通过崇尚玄谈来明哲保身,求得自身一点小小的心理安慰。

中国文人的软弱性也可由此窥见一斑。

西晋以后,文人士子们或隐遁山林河川,或寄生于王侯将相身旁,得过且过。

偶有不服管束的如谢灵运也很快被惩处掉。

遭遇挫折后的软骨病如此纠缠了文人们数千年。

以至于“知其不可而为之”变成了受到挫折后消极遁世,梅妻鹤子。

徘徊在儒与道,出世与入世之间,中间多少无奈自在不言中。

中国政治制度和文化思想发展到隋唐便作为一个分界点与东汉、六朝相区别开了。

文人们从此避开章句的考究,转而通过体制的不断创新来寻求国家的长治久安之道。

陇西的贵族们为显示自己是汉族正统,大兴儒教。

但其骨子里终究摆脱不掉军事贵族的背景和习气。

贞观君臣摆出了中国历史上少有的务实作风。

然而承平日久,儒家士大夫不切实际的积习很快便使盛唐时期官员的整体素质呈江河日下的趋势。

当然,我并不是说盛唐时期官员大多昏聩无能,而是中国文人的特点是:处处以儒家教条为办事准则,缺乏灵活务实的办事作风。

为成就一己之名节而不顾全整体利益。

甚至因意气之争而互相攻击,乃至不惜颠倒是非黑白曲直,全然不顾国家的真正需要。

贪图近利,缺乏高屋建瓴的眼光和对待提出反对意见者的恢弘气度。

如果说张九龄适合做一个道学家的话,那么李林甫才算得上是一个名副其实的宰相。

中国历史上,继韩非之后真正集法家之大成者绝无出李林甫之右。

当时,中国官场上文人气过重,所谓饱学之士,在书斋中做学问行,但真正处理起实际政务来却毫无用处。

他们往往动辄搬出圣人教诲,所作所为却不切实际,一切只问是否合情合理,却不管是否有违法度。

正因为如此,唐玄宗才用李林甫为相,以期开元盛世能够以法制的形式将其制度化并最终得到巩固。

李林甫也果然不负厚望,他亲自主持修订的《开元新格》和《唐六典》,使国家政策有法可依,案件处理有法可据。

官吏任免都要经过李林甫谨慎的考核之后才能通过。

然而李林甫又是崇尚“术”和“势”的,他在位期间,为了保住自身的相位,一来牢牢抓住京师附近的三镇兵权。

二来不惜罗织冤狱,诱惑他人犯错,继而打击一批对他构成威胁的人物。

同时他有能够利用手中的权势成功地驾御了手下包括安禄山、杨国忠在内的群臣,成为当时政坛上不可撼动的巨石。

而其消极意义就是,从此破坏了中国官员层级选拔的机制和中央各部门相互分权、制衡的体系。

唐王朝从此转向衰败。

在盛唐另一个值得提及的人物便是李白。

白寿彝先生在《中国通史》中评价他:诗歌盖世,文章也有可以流传千古者,但缺乏政治才干。

可以说,这样的评价对于李白来说还算是公允的。

毕竟,治国不像作诗,来不得半点浪漫和浮夸。

至于像李白那样终日生活在激情中的人又如何受得了政府里循规蹈矩似的生活?须知,治理国家光靠激情是远远不够的。

再加上他蔑视权贵又追求功名,期求立军功又不清楚高层政治内幕。

终至于先被外放,后又追随永王李磷,遭到发配。

李白的一生是浪漫的一生,寻求仙山,求取丹药。

同时也是悲剧的一生,政治追求的无处施展又屡遭命运的游戏。

同时也给历代向往仕途的文人们狠狠地泼了一盆冷水。

文人的喜剧地位往往是其悲剧人生的开始。

尤其是从一介布衣突然升任中央的决策位置就更成为铸成他悲惨结局的重要因素。

王叔文的“永贞革新”就是因这样一个原因而导致失败的。

更具典型代表的还是北宋中叶以宋神宗和王安石共同主持的“熙丰新法”。

确切说,中国的文人一旦从平民身份中走出并快速地升任至显要位置,往往会出于嫉妒心理对朝中元老,士大夫阶层有所嫌忌。

他们一般思考时清醒,办事时糊涂;观别人清楚,看自己迷糊。

所谓中庸之道只会在其思考问题时注意,真正临到处理实际事务时便全然抛在脑后。

其实王安石与司马光之间的争论本为政策性分歧,但出于中国文人“文人相轻”的积弊和动辄感情用事,缺乏理智的原因,他们都习惯性地将这种技术层面的政策分歧上升为道德伦理上的对立。