亚太国际关系

亚太地区国际关系格局分析

亚太地区国际关系格局分析随着全球化的不断推进,亚太地区的国际关系格局也在发生着深刻的变化。

本文将从政治、经济、安全三个方面对亚太地区的国际关系格局进行分析。

一、政治格局亚太地区的政治格局呈现出多元化和复杂化的特点。

首先,区域内存在着多个政治实体,包括多个国家、地区组织以及各种非政府组织等。

这些政治实体之间的互动和合作对于地区政治稳定和安全具有重要意义。

其次,随着亚太地区经济地位的提升,地区政治格局也在不断受到国际政治力量的影响。

在传统的权力格局中,美国、中国、日本等大国在亚太地区的影响力仍然不可忽视。

同时,一些新兴大国如印度、韩国等也在积极拓展自己的影响力。

这些大国之间的互动和博弈,对亚太地区的政治格局产生了深远的影响。

二、经济格局亚太地区的经济格局正在经历着深刻的变化。

首先,区域内贸易和投资的增长速度非常快,这为地区经济合作提供了强大的动力。

其次,亚太地区已经成为全球经济增长的重要引擎,对全球经济格局产生了深远的影响。

在传统的大国之间,中国和日本的经济地位尤为突出。

中国已经成为全球最大的贸易国和制造业大国,而日本则凭借其技术和品牌优势在亚太地区占据着重要的地位。

同时,一些新兴经济体如印度、韩国等也在迅速崛起,对亚太地区的经济格局产生了深远的影响。

三、安全格局亚太地区的安全格局也面临着许多挑战和机遇。

首先,区域内存在着许多地缘政治问题,如领土争端、海洋权益纠纷等,这些问题可能会引发地区冲突和紧张局势。

其次,随着亚太地区经济地位的提升,安全问题也变得越来越复杂。

一些非传统安全问题如恐怖主义、网络攻击等也对地区安全构成了威胁。

此外,一些大国之间的军事合作和军备竞赛也可能会加剧地区紧张局势。

然而,在机遇方面,亚太地区的经济合作和一体化进程也为地区安全提供了新的机遇。

通过加强区域内的合作和协调,可以更好地应对各种安全挑战,维护地区稳定和安全。

结论综上所述,亚太地区的国际关系格局正在经历着深刻的变化。

政治、经济、安全三个方面都面临着许多挑战和机遇。

产业经济学专业(020205)

专业方向介绍产业经济学专业(020205)1.产业系统理论方向培养学生掌握马克思主义的基本原理,熟悉党和国家的基本路线、方针、政策和法规;具有宽厚的专业基础知识,牢固掌握产业系统的理论和方法。

产业经济系统分析是我国开拓的产业经济学的一个新的研究方向。

本研究方向利用产业经济系统分析方法,探讨产业经济系统的形成和演化规律。

运用系统经济学的理论和方法,对产业经济系统进行层次划分,分析不同产业之间的合作竞争关系,并进行不同层次产业经济系统之间的相互观控分析和博弈分析,特别以传媒产业为例,建立产业政策决策支持系统的数学模型,同时利用管理信息系统与计算机信息技术,开发产业经济系统计算机辅助管理软件。

本方向研究生适合从事各种产业系统的分析和政策设计。

2.产业组织理论与产业政策方向产业结构是指产业间的相互联系与联系方式。

产业结构研究领域既包括狭义的产业概念出发的产业间的关系,诸如三次产业之间的关系,又包括广义的产业概念出发的研究产业间的关系,如制造业内部各产业之间的关系。

传媒产业结构研究主要从经济发展的角度研究传媒产业的资源占有关系,即产业结构的演化规律,了解传媒产业演化发展,从而为经济发展和产业发展的政策制订提供理论依据。

本专业的主要通过大量的实证研究和规范性研究向学生介绍产业发展和升级的一般规律;利用产业经济理论,站在国家传媒发展战略的高度探讨传媒产业结构,认真分析和总结我国关于传媒产业政策发展的历史轨迹、经验教训及其政策启示:深入研究我国传媒产业结构以及政策所存在的核心问题和解决对策;并进一步深入探究我国传媒产业结构和政策的演化规律及发展趋势。

通过本专业的学习,培养学生掌握马克思主义的基本原理,熟悉党和国家的基本路线、方针、政策和法规;具有宽厚的专业基础知识,牢固掌握传媒产业结构与政策方向。

专注于传媒产业结构与政策是本研究方向一个最为明显的特点。

本方向研究生适合从事传媒产业结构分析和政策设计。

国际关系专业(030207)1.国际关系理论方向国际关系理论是国际关系学科的基础。

中山大学培养方案之亚太研究院-国际政治专业

2

形势与政策 Current Situation and Policy

2

就业指导 Employment Guidance

1

公 核 模块一:中国文明

2

心

共 通 模块二:人文基础与经典阅读

4

选

修 识 模块三:全球视野

2

课

课 程 模块四:科技、经济、社会

2

总学 时

开课学期/周 学时

课程 负责

人

4周

1/

古添雄

2

初级韩语 Elementary Korean

2

大洋洲区域研究导论 Guide to Oceania Studies

2

国际战略学 International Strategies

2

管理学 Management

2

社会实践

专

Social Practice

2

国际公法案例

业

Case Studies of Public International Law

2-12/

36

2-12/

1 包含政治理论社会实践活动 2 个学分。

—3—

课程 类别

课程名称/英文名称

总学 分

一

般

通 由学生按该规定的学分要求并结合自身兴趣和

识 学习规划选读

10

课

程

政治学原理 Principles of Political Science

3

中华人民共和国对外关系 Foreign Relations of People’s Republic of China

4

思想道德修养与法律基础 Moral Character Cultivation and Basis of Law

关于东亚国际问题名词解释

关于东亚国际问题名词解释1、大亚太“大亚太”可以包括西亚以外的整个亚洲部分、大洋洲和北美洲和中南美洲西部地区,甚至包括亦可包括西亚地区。

这种“大亚太”更多运用于亚太国际关系特别是911以后的亚太安全和美俄中等大国亚太战略2、小亚太“小亚太”指东亚,即大、中亚太的核心部分。

“小亚太”往往与“东亚”同时使用。

它一般包括东北亚和东南亚两部分区域,其中包括日本、中国、印度支那和东盟各国,其人口约占世界人口的1/3、面积约占世界陆地面积的1/10弱,经济总产值约占世界经济产值的1/5。

3、中亚太“中亚太”可以包括东北亚(含俄罗斯远东地区),东南亚,大洋洲(主要指澳大利亚和新西兰)和北美洲西部(美国、加拿大、墨西哥)。

这种“中亚太”更多从经济合作组织上特别是APEC意义上或一般意义上使用。

“小亚太”指东亚,即大、中亚太的核心部分。

4、钓鱼岛钓鱼岛及其附属岛屿位于我国台湾省基隆市东北约92海里的东海海域,主要由钓鱼岛、黄尾屿、赤尾屿、南小岛和北小岛及一些礁石组成。

钓鱼岛及其附属岛屿自古以来就是中国的神圣领土。

钓鱼岛等岛屿是中国人最早发现、命名和利用的,中国渔民历来在这些岛屿及其附近海域从事生产活动。

早在明朝,钓鱼岛等岛屿就已经纳入中国海防管辖范围,是中国台湾的附属岛屿。

钓鱼岛从来就不是什么“无主地”,中国是钓鱼岛等岛屿无可争辩的主人。

5、南海问题南海是位于西太平洋的一个边缘海,连接太平洋和印度洋,面积大约350多万平方公里。

中国对南海诸岛的主权是在长期的历史发展过程中形成的。

70年代以来,有关国家对南沙群岛主权和相关海域管辖权提出争议,并侵占我岛礁,形成所谓南海问题。

6、仁爱礁在西方文献中被称为“第二托马斯礁”,是中国南沙群岛的一处环礁,位于美济礁东南约14海里处,南北长约15公里,东西宽约5.63公里。

传统上该礁被中国渔民称为“断节”,一直作为重要的捕鱼场所和避风地。

目前,仁爱礁在行政上隶属于海南省三沙市,受中国实际控制。

亚太安全中的四大国关系

亚太安全中的四大国关系苏格外交学院2012-8-13 15:31:30 来源:《世界经济与政治》(京)1996年10期内容提要:亚太经济发展令人瞩目。

然而,亚太地区安全环境中,存在着相对日益明显的美、日、中、俄四大国之间错综复杂的关系。

其发展和演变可能会对亚太乃至世界产生深远的历史影响。

本文旨在对该问题作一客观的分析。

文章包括下列四部分:1.冷战后亚太安全环境的机遇与挑战;2.四大国安全战略及其利益的融会与冲突;3.双重“三角关系”的平衡与制约;4.建立面向21世纪的区域安全机制。

在过去的半个世纪里,亚太地区发生了若干震撼世界的重大变化:以美国为首的北美强国地位的确立;日本经济的崛起;亚洲“四小龙”等的出现;中国经济的腾飞。

其中,尤以亚洲特别是东北亚的变化最为令人瞩目。

亚太地区具有四个“相对”:相对稳定的政治局面,相对良好的投资环境,相对高速增长的经济和相对蓬勃发展的贸易。

然而,亚太地区还有自己独特的另一个“相对”,这就是该地区的安全环境中,存在着相对日益明显的美、日、中、俄四大国之间错综复杂的关系。

这种关系的发展,可能会对亚太地区的未来产生深远的历史影响。

一、冷战后亚太安全环境的机遇与挑战(一)经济相互依存20世纪80年代末,世界上发生了若干重大的变化。

概括起来,就是:东欧剧变、苏联解体、华约失效、两德统一。

两极世界剑拔弩张的对峙状况的结束,给国际关系带来不可估量的影响。

世界和亚洲各国一般均对本身的内外政策进行了调整,使之更加注重国民经济的发展。

和平的外部环境和高效的现代信息手段等诸多因素,使得国际经济一体化的趋势增强,国与国之间经济的相互依存成分增多。

(二)战略安全均衡在分析“区域国际关系”时,有两个问题需说明:一是由于国际间各国综合国力的不平衡,一些本身并非本区域的国家过去、现在、甚至将来都在该地区起着重要的作用。

例如美国和俄国在“亚洲国际关系”中的作用。

二是由于历史的原因,亚太地区曾经存在多种盟友或敌对的关系:中美、中日、中苏、日美、日俄、美俄之间都发生过历史的纠葛。

美国重返亚太战略主要动机分析(国际关系分析期末论文)

美国重返亚太战略主要动机分析奥巴马执政后不久,就提出了重返亚太的战略。

2009年7月,美国国务卿希拉里·克林顿访问亚洲时在泰国机场高调宣称“美国回来了”,1吹响了美国重返亚太的号角。

而从2009年开始,美国也从政治、经济、军事三个方面加快重返亚太的步伐,政治上全面参与东亚现有的国际合作机制,包括东亚峰会、东盟地区论坛等,通过参加来主导议题,经济上加入TPP,即跨太平洋经济合作协议,并积极推动其扩大,军事上是提升老盟友关系,建立新伙伴关系,强化亚太地区的安全联盟。

对于美国提出重返亚太战略的动机,也有着不同的看法。

有评论认为美国企图以“重返亚太”遏制中国崛起,2也有人认为美国希望借此“重振美国”,因为亚洲是当今世界经济最活跃、发展最强劲的地区,为美国的重振提供了支点。

3我认为美国重返亚太为了遏制中国崛起的观点是不全面的,美国遏制中国崛起并非从09年开始,小布什执政时期中国崛起的趋势就已经很明显,当时美国的战略也是遏制中国崛起的,但并没有提出重返亚太。

而且就算美国想全面遏制中国的崛起,按照现在的趋势看来也是做不到的。

第二种观点即经济吸引美国重返亚太我认为也并不是其主要目的。

首先承认美国重返亚太战略的提出是多因素的作用,但其中的主要原因是什么呢?我的观点是它主要还是出于国家利益和美国全球战略的考虑,亚太地区国际地位的上升和成为世界中心的前景吸引了美国乃至全世界的目光,美国不会允许自己的利益受损,全球领导地位受到挑战,因此提出重返亚太。

2010 年美国发布奥巴马上台后第一个《四年防务评估报告》和《国家安全战略报告》,明确指出国家利益由安全、繁荣、价值和国际秩序4方面组成,美国通过对这些利益的追求实现“国家复兴和全球领导地位”。

4美国卡内基国际和平基金会副总裁包道格说: “( 重返亚洲这一战略) 有平衡中国的考虑,但美国重返亚洲主要出于自身利益。

当然过去10 年来,中国在东南亚地区不断扩大其利益取得了有效成果,这是美国没有做到的。

亚太地区合作与发展趋势

亚太地区合作与发展趋势亚太地区是全球最具活力的地区之一,其国家的复杂性、多样性和互动性为该地区带来了独特的挑战和机遇。

探讨亚太地区的合作与发展趋势,将有助于更全面地了解该地区的发展现状与未来的发展方向。

首先,亚太地区的合作趋势不断加强。

亚太地区拥有多个重要的区域性组织,如亚太经合组织、东盟、上海合作组织等。

这些组织不仅促进了成员国之间的政治和经济合作,也加强了整个亚太地区的合作与稳定性。

特别是在全球化进程中,亚太地区国家的经济相互依存程度不断加深,区域内的贸易、投资和人员流动日渐频繁,这些都推动了亚太地区各国之间的合作和协调。

其次,亚太地区的经济发展呈现多元化和高速化的趋势。

从1978年中国改革开放开始,亚太地区的经济发展进入快速增长阶段,成为全球经济的重要引擎之一。

亚太地区的经济增长主要依赖于出口贸易和投资,同时也在全球能源、基础设施建设和金融等领域发挥着越来越重要的作用。

目前,亚太地区的国家正致力于构建更加开放、包容、互利的经济格局,推进区域全面经济伙伴关系协定等自由贸易协定的签署和实施,促进经济一体化和区域互联互通。

第三,亚太地区面临的安全挑战日益复杂和严峻。

亚太地区是全球经济复苏的重要引擎,但也是整个地缘政治格局变化的重要战略空间。

区域内存在着较多的历史遗留问题、民族矛盾和主权争端,同时也存在着恐怖主义、网络安全、环境安全和非传统安全等威胁。

应对这些安全挑战需要亚太地区国家开展更多的安全对话和合作,共同应对挑战和风险,并推动全球安全治理进程。

第四,亚太地区的人文交流与互联互通亦呈发展趋势。

亚太地区的各国在语言、文化、教育、旅游等领域拥有广泛的联系和交流。

开展文化、人才和学术交流,促进文明交流互鉴,不仅有助于推动亚太地区国家的相互理解和友谊,也可以为区域发展提供更多动能和素质支撑。

在这方面,发挥新技术和数字化网络的作用,打造区域互联网交流平台,可以更好地搭建起国家间的桥梁,促进联系和互信。

2020年中国社会科学院大学产业经济学考博上岸笔记及参考苏、考博真题

2020年中国社会科学院大学产业经济学考博上岸笔记及参考苏、考博真题育明教育506大印老师整理2020年6月24日星期三目录一、2021年考博复习技巧及院校选择二、2021年中国社会科学院大学考博导师推荐参考书三、2020年中国社会科学院大学考博招生简章四、2010-2020年中国社会科学院大学考博真题(育明一对一学员回忆)五、2020年中国社会科学院大学考博第一名笔记六、中国社会科学院大学考博专业课前五名总结答题技巧育明考研考博12年专注人大考博辅导,今年有6名学员考入中国社会科学院大学经济系。

一、2021年考博复习技巧及院校选择每个院校的考博时间是不一样的,加之每个院校博士招生人数有限,所以育明教育大印老师建议大家一定要多选择几个院校进行备考,一般而言,选择4-5个院校比较合适,这几个院校选择应该注意具有一定的层次性,比如可以选择北大、南开,首师大、中财,矿大、地大等三个档次的院校。

因为只要是211或者双一流的院校的博士,对于你以后进入高校任教或者从事相关的工作是太大影响的。

切记孤注一掷的之报考一个院校。

此外,很多考生问考博辅导的意义是什么,其实对于考博而言,最重要的是三点:第一,考博信息,即考博院校和考博侧重点的选择问题,这点一般的考生很难完全了解,因为很多院校考博信息并不对外公开,但是咱们经过12年的辅导经验,很多内容是比较了解的;第二,个人陈述和研究计划,这点一般的考生可能很难独立完成,尤其是研究计划,因为研究计划既需要和所报考导师相关,也需要和自己本硕专业相关,这点都在咱们的辅导之内;第三,专业课考试范围和考试侧重点,这点也很重要。

二、2021年中国社会科学院大学考博参考书文学系:中国文学史综合知识:袁行霈主编,《中国文学史》,高等教育出版社袁行霈主编,《中国文学史》,高等教育出版社文艺理论与评论写作:童庆炳主编,《文学理论教程》,高等教育出版社张少康,《中国文学理论批评史教程》,北京大学出版社少数民族文学系:民间文学概论:钟敬文主编,《民间文学概论》,上海文艺出版社1980年中国少数民族文学史:马学良、梁庭望、张公瑾主编,《中国少数民族文学史》(上、中、下)民俗学概论:乌丙安著,《民俗学原理》,辽宁教育出版社2001年考古系:考古学基础:中国大百科全书考古卷编委会,《中国大百科全书.考古卷》,中国大百科全书出版社1986年中国社会科学院考古研究所编著,《中国考古学.夏商卷》,中国社会科学出版社2003年中国社会科学院考古研究所编著,《中国考古学.两周卷》,中国社会科学出版社2004年中国社会科学院考古研究所编著,《中国考古学.新石器卷》,中国社会科学出版社2010年中国社会科学院考古研究所编著,《中国考古学.秦汉卷》,中国社会科学出版社2010年《考古、<考古学报>》马克思主义研究系:马克思主义基本原理:孙伯鍨、侯惠勤,《马克思主义哲学的历史与现状》,南京大学出版社2004年程恩富,《现代政治经济学创新》,上海人民出版社2007年中国特色社会主义理论体系:侯惠勤等,《马克思主义中国化理论创新30年》,中国社会科学出版社2008年赵智奎,《改革开放三十年思想史》,人民出版社2008年哲学系:哲学综合:李秀林等主编,《辩证唯物主义和历史唯物主义原理》(第5版),中国人民大学出版社2004年北京大学哲学系主编,《中国哲学史》(第2版),北京大学出版社2003年赵敦华,《西方哲学简史》,北京大学出版社2001年马克思主义哲学:李秀林等主编,《辩证唯物主义和历史唯物主义原理》(第5版),中国人民大学出版社2004年黄楠森主编,《马克思主义哲学史》,高等教育出版社1998年中国哲学史:李存山著,《中国传统哲学纲要》,中国社会科学出版社2008年北京大学哲学系主编,《中国哲学史》(第2版),北京大学出版社2003年西方哲学史:赵敦华,《西方哲学简史》,北京大学出版社2001年逻辑基础:张清宇、刘新文、夏素敏等编,《数理逻辑》,中国社会科学出版社2010年世界宗教研究系:宗教通史:牟钟鉴、张践,《中国宗教通史》,社会科学文献出版社黄心川,《世界十大宗教》,东方出版社宗教学原理:吕大吉,《宗教学纲要》,高等教育出版社政治学系:政治学理论:王浦劬主编,《政治学基础》,北京大学出版社1995年阿尔蒙德、鲍威尔著,《比较政治学》,上海译文出版社1987年政治制度与政治思想:白钢主编,《中国政治制度史》(上、下),天津人民出版社2002年徐大同主编,《西方政治思想史》,天津教育出版社2000年公共行政管理:张国庆主编,《行政管理学概论》,北京大学出版社1990年尼古拉斯·亨利,《公共行政与公共事务》,华夏出版社2002年人口与劳动经济系:人口学专业:郑杭生主编,《社会学概论新编》,中国人民大学出版社2003年第3版贾春增主编,《外国社会学史》,中国人民大学出版社2000年田雪原,《人口学》,浙江人民出版社2004.4张羚广、蒋正华著,《人口分析与信息处理技术》(内部教材)新闻学与传播学系:各专业:21世纪新闻传播学系列教材,中国人民大学出版社出版俄罗斯东欧中亚研究系:国际政治理论:李景治著,《当代世界经济与政治》,中国人民大学出版社2002年俄罗斯东欧中亚概况:李静杰主编,《十年巨变》(丛书)(四册),中共党史出版社2004年8月亚洲太平洋研究系:国际政治理论(亚太系):王逸舟,《西方国际政治学:历史与理论》,上海人民出版社2007年李少军,《国际政治概论》,上海人民出版社2002年亚太政治:李文,《东亚社会变革》,世界知识出版社2003年李文,《亚洲政治概论》,中国社会科学出版社2008年国际关系理论(亚太系):李少军,《国际政治概论》,上海人民出版社2002年倪世雄等著,《当代西方国际关系理论》,复旦大学出版社2001年亚太国际关系:袁明,《国际关系史》,北京大学出版社2005年社会工作硕士:社会工作原理:王思斌主编,《社会工作概论》,高等教育出版社2006年佩恩著,何雪松等译,《现代社会工作理论》,华东理工大学出版社2005年社会工作实务:许莉娅主编,《个案工作》,高等教育出版社2004年刘梦主编,《小组工作》,高等教育出版社2004年徐永祥主编,《社区工作》,高等教育出版社2004年王思斌主编,《社会行政》,高等教育出版社2004年关信平主编,《社会政策》,高等教育出版社2004年三、2021年中国社会科学院大学考博招生简章中国社会科学院大学直属于我国人文社会科学研究最高学术机构和综合研究中心——中国社会科学院,中国社会科学院大学的前身中国社会科学院研究生院是我国设立最早的研究生院,也是我国人文和社会科学学科设置最完整的研究生培养机构。

亚太地区国际关系的现状与趋势

亚太地区国际关系的现状与趋势亚太地区是世界最为重要的地缘区域之一,对于国际关系的发展和稳定有着关键的影响。

在近年来,亚太地区国际关系的发展受到多种因素的影响,这些因素包括地缘政治格局的变化、经济全球化的发展、多元文化的交流等等。

本文将从政治、经济、文化、安全等方面探讨亚太地区国际关系的现状与趋势。

政治方面在地缘政治格局的变化方面,亚太地区出现了一些突破性的事件。

其中,特朗普政府的上台对整个地区的国际政治形势产生了影响。

美国政府的“重返亚太”战略与中国的崛起、朝鲜核危机等问题不断抵触,引发了地区的紧张和不稳定。

同时,随着中国的崛起,中国与邻国的地缘政治对抗也在增加,例如南海争端、钓鱼岛问题等。

另外,亚洲国家的发展也受到了美国与中国之间的对抗影响,例如日本、印度、菲律宾等国的加强对美国的依赖,以及某些东南亚国家的选择在美国与中国之间寻找平衡等。

经济方面在亚太地区经济方面,经济全球化的发展也对国际关系产生了深远的影响。

由于地理位置的重要性和经济增长的速度,亚太地区已成为全球最重要的经济增长点之一。

但是,随着经济增长的放缓和全球贸易保护主义的抬头,亚太地区的经济发展也受到了挑战。

例如,美国与中国之间的关税战引发了不少贸易争端,对亚太地区的国际经济秩序带来了巨大的不稳定因素。

同时,亚太地区的经济特别是中国和印度的增长,对全球经济发展产生了积极的推动作用,而亚洲的自贸区建设、区域经济整合对于推动区域和全球经济也起着至关重要的作用。

文化方面在亚太地区的文化方面,多元文化的交流对于国际关系产生了极大的影响。

亚太地区的文化多样性很大,其主要文化有中华文化、佛教文化、印度教文化、伊斯兰文化、非洲文化等等。

这些文化的混合和交流,不仅为地区文化的互鉴、发展、创新带来了巨大推动力,而且也为地区的和平与稳定起到重要作用。

此外,互联网技术的发展,也给文化交流提供了便利和保障。

安全方面在安全方面,亚太地区也受到了多方面的挑战。

冷战后亚太地区中日关系与美国因素的影响

冷战后亚太地区中日关系与美国因素的影响【摘要】:冷战后,国际关系调整不断加快。

其中大国关系的互动变化,对全球和地区经济、政治、军事安全形势的变化,影响日益突出。

中日关系之间互动过程中,除了中日自身关系互动外,是否受到美国因素的影响,值得探讨。

中、日、美作为亚太地区大国,其相互之间关系的互动,对地区经济、政治、军事安全的影响十分重要。

本文从亚太地区经济、政治、军事安全背景,探讨中日关系与美国因素的影响,以了解大国关系互动的一些特点。

本文主要从经济、政治、军事安全三个方面,探讨中日关系与美国因素的影响。

论文结构分为:导论、第一章、第二章、第三章、第四章、结束语。

导论,主要阐述国家利益与地区利益及其环境的互动关系,对国际关系的影响。

由此提出本文论题及其研究思路、方法。

第一章分析了冷战后亚太地区国际关系特点。

论文从亚太地区经济、政治、军事安全现状,分析亚太国际关系形成的特点。

强调了中、日、美相互关系互动,对地区稳定的影响。

第二章分析了冷战后亚太地区中日经济关系与美国因素的影响。

论文从产业结构调整和贸易平衡关系的角度,探讨中日产业结构互补关系,对中日经济关系发展的影响。

论文同时分析了美国亚太地区经济战略,对中日经济关系发展的关注。

探讨了中日产业结构与中美、美日产业结构及其贸易关系特点。

说明中日经济关系发展中,因美国因素的影响,从而形成一定的互动关系。

第三章分析了冷战后亚太地区中日政治关系与美国因素的影响。

探讨了中日政治关系现状及其原因。

分别以几个突出事例,阐述了中日政治关系中,合作与摩擦并存的特点及原因。

论文分析了美国亚太政治战略调整的意图及其特点。

并探讨了中、日、美相互间国家利益与共同利益协调发展,及其与地区利益协调的意义。

论文分别分析中日共同利益、中美共同利益、美日共同利益,及其相互影响,强调中日政治关系中,存在的合作与摩擦,美国因素对中日政治关系的影响特点,以及中日应对待美国因素的立场。

冷战后亚太地区中日关系与美国因素的影响内容提要第四章分析了冷战后亚太地区中日军事关系与美国因素的影响。

亚太地区国际关系及其走向

中俄关系

• 1.1989年苏联解体之前中国与苏联同为社会 主义国家,苏联对中国的社会主义建设有 指导,但中国坚持走自己的道路。 • 2.1989年苏联解体后,原领土建立俄罗斯 联邦,延续了中苏关系,但是经济关系落 后于政治关系。 • 3.中俄在军事问题上有合作,但在边境问题 上有分歧。 • 2012中俄联合军演.flv

小弟之 朝鲜

• 1.中朝关系是一种复杂的盟国关系,朝鲜是一个 不规矩的小弟。 • 2.朝鲜之所以暂时还维护与中国的盟友关系,其 一是他与中国同为社会主义国家,其二是需要中 国的大量援助。 • 3.朝鲜对中国本质上非常防范:一为70年代中苏 关系破裂,朝鲜采取观望态度;二为中国79年的 社会主义改革;三为90年代中国从“一个朝鲜” 的观点转变为“两个朝鲜”的观念引发朝鲜不满。 • 4.朝鲜未来的走向要观察新上任的领导人金正恩。

亚太地区国际关系及其 走向

亚太地区

• 亚洲太平洋地区简称亚太地区,其范围泛 指北由日本、朝鲜半岛而下,南至澳大利 亚、新西兰,西起印度、斯里兰卡向东横 跨孟加拉、中南半岛 、菲律宾、印尼以及 南太平洋诸岛,东至美洲之范围。 • 本课题以亚太地区各国与中国的关系为基 础进行讲述。

亚太地区的派系(分类)

• 3.东南亚各国自古以来为中国属国,二战之 后依附欧美,对中国大陆不信任,成为美 国在南亚抗衡中国的工具。 • 案例:中菲南海对峙

低调派 澳、加、南美诸国

中美关系

• 1.1979年之前美国只承认中华民国政权,直 至1979年与中华人民共和国建交,才开始 与大陆建立全面关系。 • 2.中美关系比较复杂,有过蜜月也有过冰期。 • 3.中美关系的走向离不开两个问题:一为霸 主守成与大国崛起的矛盾;二为意识形态 和社会制度不同的矛盾。

1、导论

第二,中美关系是大局是根本是宏观, 第二,中美关系是大局是根本是宏观,带有全球 中日关系是中观、 性;中日关系是中观、具有显著的区域性 (1)日本国家利益的特殊性。依附美国, )日本国家利益的特殊性。依附美国, 不甘心于美国;离心与聚合;附强与自尊; 不甘心于美国;离心与聚合;附强与自尊; (2)经济实力带来政治的诉求。外交自主、 )经济实力带来政治的诉求。外交自主、 政治大国、军事大国之梦。防卫自主、 政治大国、军事大国之梦。防卫自主、外交独 立。 (3)日本地处三国地缘之中。大博奕中的 )日本地处三国地缘之中。 特殊价值。 特殊价值。在亚洲的孤立必然导致与美国的亲 密。

分岐焦点: 分岐焦点:

美、俄、印、 中东、 中东、南美 ?

(四)亚太概念的界定原则: 亚太概念的界定原则:

发展观 全面观 国际权威 利于亚洲 区别对待

五、结论: 结论:

大亚太=亚洲 东太平洋沿岸 北美、 大亚太 亚洲+东太平洋沿岸(北美、 亚洲 东太平洋沿岸( 中美、南美) 大洋洲 太平洋岛国) 大洋洲+太平洋岛国 中美、南美)+大洋洲 太平洋岛国) 中亚太=APEC——广为接受 中亚太 广为接受 小亚太=东亚(东北亚 东南亚 东南亚) 小亚太 东亚(东北亚+东南亚)— 东亚

煤 61% 铝钒土 54% 铁 26% 棕榈油

亚太地区局势

亚太地区局势论述亚太地区一直就是全球军事、政治、经济、外交博弈的核心区域,其间任何地域、任何性质的风吹草动都会吸引整个世界的全面关注----亚太“态势指数”已经成为整个世界经济、军事、政治变动的风向标,同时自然更会牵动各个大国的敏感神经----亚太已经成为大国战略争夺与利益角逐最为激烈的地区。

一、当前亚太大国关系的基本特点冷战后亚太四大国的关系发生了深刻的变化。

1994年美俄宣称两国关系进入以平等互利和相互承认国家利益为基础的“成熟的战略伙伴关系的新阶段”。

2001年中俄两国在1996年建立的“面向21世纪的战略协作伙伴关系”基础上,又签署了“世代友好、永不为敌”的《中俄睦邻友好合作条约》,进一步发展了两国的战略协作伙伴关系。

中美在1997年决定“共同致力于建立面向21世纪的建设性战略伙伴关系”后,美国对中美关系的认识虽有过变化,但目前两国政府仍表示双方是“合作伙伴”。

1998年11月江泽民主席访日时,双方领导人共同表示,两国将致力于建立“和平与发展的友好合作伙伴关系”。

1996年4月美日两国首脑签署安全保障联合宣言,次年9月两国出台新的防卫合作指针,建立针对冷战后亚太局势变化的相互协同和联合行动的两国安全体制。

当前亚太大国关系不同于冷战时期亚太大国彼此对抗的关系。

在目前亚太大国框架内,四国之间相互关系密切,彼此依存又相互竞争,形成了错综复杂、相互制约的网状关系。

第一,双边关系是建立在共同利益基础上进行协调和合作,而同时又是非针对第三国的排他性国际关系。

四国在建立这种相互关系时都宣称,尊重对方的国家主权和领土完整,不搞互相敌对和对抗;双方通过平等对话和协调磋商,进行利益合作;在合作中既要谋取本国利益,同时又要尊重对方的利益,最终实现共同利益;不针对和不伤害第三国。

第二,各对大国关系的建立与发展对其他大国关系都具有互动性。

尽管任何大国关系建立时都声称不针对第三国,但事实上在当前各国联系日益密切的“地球村”内,任何一对大国关系的建立和发展,都会对其他大国外交政策有不同程度的影响,以致在国际关系中产生不同方向和不同力的互动效应。

亚太地区国际关系动态

亚太地区国际关系动态随着全球化的不断推进,亚太地区在国际事务中的地位日益重要。

近年来,该地区的国际关系动态也在不断变化,本文将就这一地区的国际关系动态进行简要分析。

首先,从经济角度来看,亚太地区的经济一体化进程正在加速。

区域内各国之间的贸易往来日益频繁,经济合作也在不断深化。

例如,中国与东盟之间的经济合作不断加强,双方在贸易、投资、基础设施建设等领域展开了广泛的合作。

同时,亚太地区还面临着如何应对全球性经济挑战的问题,如气候变化、能源安全等。

各国需要加强合作,共同应对这些挑战。

其次,安全问题也是亚太地区国际关系的重要方面。

近年来,该地区的军事冲突和领土争端时有发生,这给地区安全带来了很大的威胁。

为了维护地区稳定,各国需要加强对话和协商,通过和平方式解决争端。

同时,各国还应加强反恐、打击跨国犯罪等方面的合作,共同应对安全挑战。

再次,政治格局的变化也对亚太地区的国际关系产生了影响。

近年来,亚太地区的政治格局呈现出多元化和复杂化的趋势。

一方面,一些国家在国际事务中发挥着越来越重要的作用,如中国、印度等新兴经济体国家;另一方面,一些传统的强国如美国、日本等也在不断调整其在亚太地区的战略布局。

各国之间的互动和博弈也更加复杂,这给地区稳定带来了很大的不确定性。

最后,文化交流也是亚太地区国际关系的重要组成部分。

随着全球化进程的推进,各国之间的文化交流日益频繁。

亚太地区拥有丰富多彩的文化传统和历史遗产,各国之间的文化交流有助于增进相互理解和友谊。

同时,各国还应加强在文化、教育、科技等领域的合作,共同推动地区文化多样性的保护和发展。

综上所述,亚太地区的国际关系动态呈现出多元化、复杂化的特点。

各国需要加强合作,共同应对经济、安全、政治和文化等方面的挑战。

为了实现这一目标,各国需要加强对话和协商,增进相互理解和信任。

同时,各国还应积极推动经济一体化进程,加强基础设施建设,促进贸易和投资往来,以实现共同发展。

总之,亚太地区的国际关系动态是复杂而多变的,各国需要不断适应和应对各种挑战。

论中国和平崛起对亚太地区格局演变的影响_二_中国和平崛起对亚太格局演变的影响_1

二、中国和平崛起对亚太地区格局演变的影响,任何一个国家的发展都离不开地缘因素的影响和制约,因为对 “地理是战略的核心”“地 一个国家而言永恒不变的就是它所处的地理环境。

正如美国学者罗伯特·帕斯特所言:理上的客观事实是最强大的因素。

一国可以更换其领导人或政治制度或经济政策,但无法 改变自己的地理位置。

因此地理或者地缘政治长期以来一直是研究外交政策或世界政治的 出发点。

” [21] 中国作为亚太地区地缘大国,亚太的地缘环境和国际格局的演变影响着中国 的发展。

同时,随着冷战后世界经济中心向亚太地区的偏移,亚太地缘政治格局发生了重 大的变化,中国的主导地位和作用加强,在政治、军事、安全、经济、文化各层面都会对 亚太格局演变产生了积极的影响。

(一)冷战后亚太地区格局的演变及其特点“亚太”是一个动态性的概念,它的地域范围随时势变化而变动,且呈现持续扩张的 态势。

传统的亚太概念与远东、东亚可以代指,指的是太平洋沿岸的亚洲,主要包括中、 日、韩、朝及东南亚等西太平洋沿岸的亚洲国家。

第二次世界大战后,尤其是冷战后,因 为区域经济整合加快、加深及政治和安全辐射面增大,联系面拓宽,其地域范围已扩及俄 罗斯的远东部分,南亚和大洋洲。

[22] 现在的“亚太”概念由于已经融入了相当程度的地缘 政治和地缘经济概念,所以不单纯是一个地理名词。

各类国家,尤其是大国为谋求其国家 利益,往往在亚太概念上作有利于自己的解释。

所谓的亚太格局是指亚太国际舞台上主要 国际关系主体力量对比,在一定时期内形成的相对稳定的、相互作用的表现形态。

亚太格 局的演变与亚太地域范围的变动有着不可解脱的密切关系,随着亚太范围的不断拓展,亚 太政治格局变迁的内容更丰富、更复杂。

冷战后亚太地区发生质的变化,以苏联解体为起 点,亚太地区政治结构重新分化组合。

全球化、区域化的新进展导致亚太各国政治、经济、 安全联系普遍加强。

政治家、战略家和地缘政治家开始把南亚、中亚纳入亚太范围,使亚 太的地域范围再一次扩大,亚太的地区格局发生演变,进入了多极化时代。

暨南大学国际关系专业博士研究生培养方案

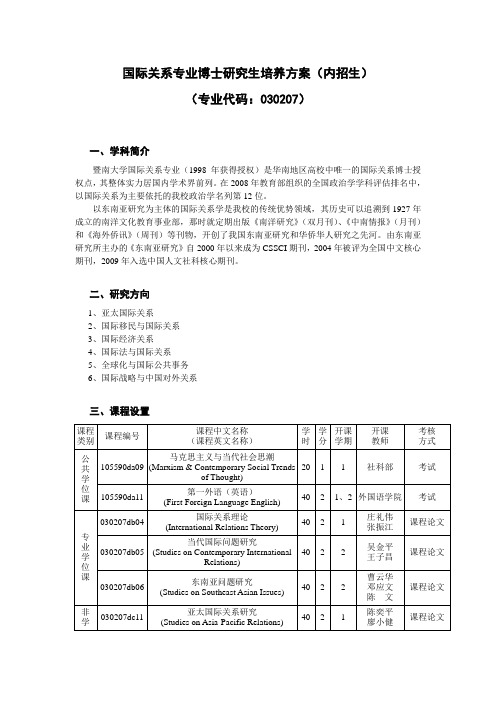

国际关系专业博士研究生培养方案(内招生)(专业代码:030207)一、学科简介暨南大学国际关系专业(1998年获得授权)是华南地区高校中唯一的国际关系博士授权点,其整体实力居国内学术界前列。

在2008年教育部组织的全国政治学学科评估排名中,以国际关系为主要依托的我校政治学名列第12位。

以东南亚研究为主体的国际关系学是我校的传统优势领域,其历史可以追溯到1927年成立的南洋文化教育事业部,那时就定期出版《南洋研究》(双月刊)、《中南情报》(月刊)和《海外侨讯》(周刊)等刊物,开创了我国东南亚研究和华侨华人研究之先河。

由东南亚研究所主办的《东南亚研究》自2000年以来成为CSSCI期刊,2004年被评为全国中文核心期刊,2009年入选中国人文社科核心期刊。

二、研究方向1、亚太国际关系2、国际移民与国际关系3、国际经济关系4、国际法与国际关系5、全球化与国际公共事务6、国际战略与中国对外关系三、课程设置课程类别课程编号课程中文名称(课程英文名称)学时学分开课学期开课教师考核方式公共学位课105590da09马克思主义与当代社会思潮(Marxism & Contemporary Social Trendsof Thought)20 1 1 社科部考试105590da11第一外语(英语)(First Foreign Language English)40 2 1、2 外国语学院考试专业学位课030207db04国际关系理论(International Relations Theory)40 2 1庄礼伟张振江课程论文030207db05当代国际问题研究(Studies on Contemporary InternationalRelations)40 2 2吴金平王子昌课程论文030207db06东南亚问题研究(Studies on Southeast Asian Issues)40 2 2曹云华邓应文陈文课程论文非学030207dc11亚太国际关系研究(Studies on Asia-Pacific Relations)40 2 1陈奕平廖小健课程论文课程类别课程编号课程中文名称(课程英文名称)学时学分开课学期开课教师考核方式位课程030207dc12国际移民与国际关系研究(Studies on International Immigration andInternational Relations)40 2 1周聿峨贾海涛吴金平课程论文030207dc13国际战略与中国对外关系研究(Studies on International Strategy andChina’s Foreign Relations)40 2 1鞠海龙陶季邑张明亮课程论文030207dc14国际法与国际关系研究(Studies on International Law andInternational Relations)40 2 2刘颖朱义坤课程论文030207dc15国际经济关系研究(Studies on International EconomicRelations)40 2 2邱丹阳李皖南课程论文030207dc17全球化与国际公共事务研究(Studies on Globalization andInternational Public Affairs)40 2 2庄礼伟张振江龚泽宣课程论文030207dd01学科前沿讲座(Lectures on Frontier Discipline)50 1 考查四、必读和选读书目1.陈峰君主编,《冷战后亚太国际关系》,北京:新华出版社,1999;2.喻常森[等] 编著,《当代亚太国际关系与地区合作》,广州:中山大学出版社,2008;3.(英)佩克著; 卢明华等译,《国际经济关系: 1850年以来国际经济体系的演变》,贵阳: 贵州人民出版社, 1990;4.陈高翔:《对冲基金投机冲击对国际经济关系影响研究》,北京: 经济科学出版社, 2008;5.郭丁主编:《国际经济关系学》,北京: 中国人民大学出版社, 1992;6.韦正翔:《国际政治的全球化与国际道德危机》,北京: 中国社会科学出版社, 2006;7.仪名海主编:《信息全球化与国际关系》,北京: 中国传媒大学出版社, 2006;8.于沛主编:《全球化和全球史》,北京: 社会科学文献出版社, 2007;9.哈佛燕京学社主编; (美) 雅克·布道编著; 万俊人, 姜玲译:《全球化与共同善》,南京: 江苏教育出版社, 2006;10.程光泉:《全球化与价值冲突》,长沙: 湖南人民出版社, 2003;11.(德) 赫尔穆特・施密特著; 柴方国译:《全球化与道德重建》,北京: 社会科学文献出版社, 2001;12.刘芳雄:《国际法院咨询管辖权研究》,杭州: 浙江大学出版社, 2008;13.邵沙平主编:《国际法院新近案例研究》,北京: 商务印书馆, 2006;14.丘宏达:《关于中国领土的国际法问题论集》,台北:台湾商务印书股份有限公司,2004;15.王家福, 徐萍:《国际战略学》,北京:高等教育出版社,2005;16.康绍邦, 宫力等:《国际战略新论》,北京: 解放军出版社, 2006;17.卢晓衡主编:《中国对外关系中的台湾问题》,北京: 经济管理出版社, 2002;18.王逸舟主编:《中国对外关系转型30年》,北京: 社会科学文献出版社, 2008;19.G eorge J. Borjas, Issues in the Economics of Immigration, The University of ChicagoPress, 2000;20.H arrald Kleinschmidt ed., Migration, Regional Integration and Human Security, University of Tsukuba, Japan, 2006;21.R obert E.B. Lucas, International Migration and Economic Development, Edward Elgar Publishing Inc., 2005.22.胡宗山:《国际关系理论方法论研究》,世界知识出版社,2007年。

亚太地区的国际关系与安全

亚太地区的国际关系与安全亚太地区是全球人口、经济、能源等方面最为重要的地区之一,也是世界各国争夺战略地位的重要区域。

同时,亚太地区也是涉及半岛核问题、南海争端等多重安全挑战的焦点。

因此,探讨亚太地区的国际关系与安全问题十分重要。

首先值得注意的是,亚太地区的国际关系不断发生着变化。

随着中国等国家的崛起,美国等西方大国对于亚太地区的影响力正在逐渐降低,而一些地区性大国的地位则逐渐上升。

例如,韩国、印度、日本等国家正在逐渐扩大自己在地区内的影响力,成为地区的领导者之一。

然而,由于各国之间存在的历史、文化、政治等方面的差异,导致这些国家之间的关系复杂而且敏感。

其中,中日关系和中韩关系尤其值得关注。

由于历史原因,中国与日本、中国与韩国之间存在着很多争议和矛盾,这些问题在国际舞台上也经常引发亚太地区的一些紧张局势。

其次,亚太地区的安全形势也备受关注。

除了朝鲜半岛的核问题、南海争端等问题外,还存在着一系列恐怖主义、贩毒、海盗等安全威胁。

这些问题的出现不仅严重威胁到亚太地区的和平与安宁,也对全球范围内的安全产生了影响。

因此,在应对这些问题时,亚太各国需要进一步加强合作,在国际舞台上共同保护自己的利益和安全。

对于中国而言,亚太地区的安全形势与其自身国家安全息息相关。

近年来,中国在亚太地区积极参与多边合作和国际维和行动,同时也在防卫和军备方面加大了投入和建设。

中国外交部还多次表达了要推动亚太地区建设“安全共同体”的呼吁。

这一点,得到了不少国家的共鸣和支持,这也是亚太国际关系与安全发展的一个重要趋势。

总之,亚太地区的国际关系与安全问题需要被高度重视。

各国之间应当以和平、合作、共赢为基础,在互相尊重和理解的基础上,建设更加稳定和繁荣的亚太地区。

同时,国际社会应当加强合作,共同解决亚太地区的一系列安全问题,促进全球安全和稳定的发展。

华盛顿会议

华盛顿会议ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ

2023/5/17

华盛顿会议

一、华盛顿会议的背景

思考:一战前参与亚太地区争夺的列强主要有哪些?其中的主要矛

盾美是日什矛么盾?成英为国亚为太了地在区争的夺最中主获要取矛优盾势地位采取了什么政治举措? 英日由一盟战友后到,列开强始在对亚抗太地区的势力发生什么新变化?其中的主要矛 盾英是美什既么是?争列夺强远争东夺地的区主的要对是手哪,个又国成家为?了遏止日本扩张的伙伴

结合材料一、二、三,分析华盛顿体系 的形成所带来的影响(评价)?

华盛顿会议

列强角逐亚太

华盛顿会议

《

《

五

《

四

国

九

国

海

国

条

军

公

》

条

》

约

》

华盛顿体系建立

本课 小结

角逐亚太群魔舞 美日竞相争霸主 苍天终有云开日 还我主权与疆土 阴霾散尽红日出 华夏儿女齐欢呼 笑看亚太繁荣时 和平发展是主流

亚太国际关系新秩序

4.华盛顿体系的实质:

在宰割中国、抑制英日的基础上,确立了美国 主导的在亚太地区的国际关系新秩序

携手构建亚太命运共同体高分作文【七篇】

携手构建亚太命运共同体高分作文【七篇】携手构建亚太命运共同体作文【篇1】从前,有两个饥饿的人得到长者的恩赐,一个要了一篓鱼,另一个则要了一根鱼竿,然后他们就分道扬镳。

得到鱼的人在吃完鱼后倒在了鱼篓旁,另一个人则还未走到海边就带着无尽的遗憾撒手人寰。

试想,如果他们能相互合作,结果也许会完全相反——他们都能成功地活下来。

所以,我相信:合作共赢。

假设这两个人合作,将鱼当作他们共同蓄积精力和体力的基础,将鱼竿作为他们未来填饱肚子的工具,他们也许能永久的生活在海边直至老死。

可是,他们却选择分道扬镳,将鱼和鱼竿——对他们都同等重要的东西硬生生地拆开,结果也只有死亡。

可见,合作是多么重要啊!当年伯牙和子期弹奏高山流水是何等的潇洒!一个抚琴,一个吹萧,琴瑟和鸣,他们都完全陶醉在这天籁之音中。

因为合作,他们将音乐的律动展现得完美无遗;因为合作,也增进了他们之间深厚的友谊。

在子期死后,伯牙闻此噩耗,痛苦不堪,毅然将这琴向地上砸去,这一砸,更见证了他们因为合作而产生的浓厚的友情,这一砸,也让世人永远地记住了这段佳话,更记住了他们合作的结晶——高山流水!还有注重理论研究的马克思,和倾向实践的恩格斯,他们的合作,铸就了社会主义伟大理论,指引了新的社会阶级走向光明之路。

他们的名字也都一起留在人类历史发展的文明史上。

他们合作的结晶本身就雄辩地论证了“合作共赢”这句真理!合作在过去发挥了重大的作用,在当今社会,更是重要。

随着经济全球化推进,随着世界市场的紧密联系,改革开放,合作共赢,共谋发展已经成为时代的要求。

资本与技术的融合,体制和理论的共同运用,思想和文化的交流,让中外合资的企业越来越多,让世界基因排序在全世界科学家的共同努力下进展迅速,也让我们感受着文化差异的绚烂多彩。

国与国之间需要合作,人与人之间更需要合作!合作,可以取人之长,补己之短,分享交流,完善自我;合作,可以拉近你我,增进友谊。

“三个臭皮匠顶个诸葛亮”!我们绝不能学那两个不知道合作的愚人,遭到死亡的结局。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

全研究领域的“第二轨道”特指政府官员、政策研究人员和学者、其它有关民间人士等在各自政府的许可和支持下以非官方的身份建立起的有着明确政策兴趣和相对固定组织的有关国际安全问题的社交网络和对话渠道。

以东盟战略与国际问题研究所(ASEAN—ISIS)和亚太安全合作理事会(CSCAP)为主线的亚太地区安全的“第二轨道”,是在冷战后亚太各国在寻求新的地区安全保障体制的过程中,随着亚太多边安全对话的展开而蓬勃发展起来的亚太国际关系中的新事物。

其发生和发展与近代以来,尤其是冷战时代亚洲国际关系发展演变中所出现的经济合作领域的“第二轨道”、东南亚次区域范围内政府间安全合作及各国安全战略研究机构之间相互交流而形成的国际性政策协调网络的发展有着密切的联系,也是亚洲独特的文化价值观念和历史传统在国家战略方面的反应。

“第二轨道”弥补了以东盟区域论坛(ARF)为主线的“第一轨道”在功能方面的缺陷,适应了冷战后国际关系发展的大趋势,在冷战后亚太地区安全面临诸多不确定因素、安全合作成为各国基本共识的后冷战时代亚太国际关系中扮演着“第一轨道”的“智囊团”的角色,为各国以彼此均可接受的方式共同探讨“第一轨道”难以直接有效介入的地区安全问题、促进各国间的相互信任与对话、推动“第一轨道”层面的安全合作做出了无可替代的积极贡献。

一、亚太多边安全合作机制发展现状在亚太多边安全合作发展进程中,机制建设已经初步形成了以下三个方面的特征:1. 亚太多边安全合作的层次日益丰富,已经出现了一轨、二轨和所谓一轨半等多个安全合作层次空间上并存、互动的局面。

亚太区域内由不同层次的多种安全合作对话机制构成的网络已经初步形成。

且在一些领域内,形成了从非正式、非官方的层次,即所谓的第二轨道(Track II)逐渐向官方层次的第一轨道(Track I)迈进的态势。

目前,在亚太地区形成了三种主要的安全合作对话机制。

首先是以东盟地区论坛(ARF)为主的第一轨道。

论坛的核心机制是每年7月召开的年度外交部长会议和每年5月召开的高官会议(SOM),在没有常设机构,如秘书处的情况下,由东盟地区论坛的轮值主席国来组织年度论坛会议,主席国在其一年任内协调所有第一轨道外交活动。

而时间上先于外长会议的高官会议则通过先期讨论为外长会议提供主要的议题和议程。

自1995年决定在高官会议和外长会议间设立工作组和会间会以来,第一轨道机制建设得到了进一步的完善。

鲜明的官方色彩是第一轨道机制的重要特征;其次是以1993年在吉隆坡正式成立的亚太安全合作理事会 (CSCAP)为主的第二轨道机制。

亚太安全合作理事会的主要功能是为亚太国家和地区提供一个建立信任及安全合作的架构。

为学者、官员(以私人名义参加)讨论共同关心的政治安全问题创设平台。

基于所涉及内容的广泛性,CSCAP坚持包容性原则,鼓励区域内不同的国家和地区的个人参与,并组织了不同的工作小组[3]来讨论如何应对区域所面临的安全挑战。

围绕着广泛的政治和安全议题,向不同的政府间组织提供政策性建议,召开一系列区域性国际性会议以及开展其他合作活动,交流与政治安全合作相关信息,交流经验,发行并分发理事单位的出版物品。

此外,东盟战略与国际问题研究所作为该地区另一个主要的第二轨道机制,在讨论地区安全相关事务进程中也发挥了积极的作用。

近年来,第一轨道和第二轨道之间互动日益频繁,两者之间的界限也因为政府官员同时参与两个轨道外交的进程而不再分明。

[4]两个轨道之间的交流互动经由ARF主席国的活动而逐渐机制化。

[5]在第一和第二轨道互动进程中,还逐渐形成了一轨半机制。

主要包括香格里拉对话和东北亚安全合作对话。

这类机制参与者众多,身份复杂。

包括来自防务和情治系统的政府高官、官方智库和民间研究机构的专家学者。

所讨论的议题内容广泛,涉及地区安全合作中的诸多重大现实问题。

为官方和学者开展有效的交流,提供了重要的平台。

一轨半机制的存在,既有助于克服第一轨道不便于涉及敏感性问题的缺陷,又有助于避免流于第二轨道的缺乏实效。

[6]此外,部分过去主要涉及经济合作的亚太多边合作机制,如APEC和“10+3”等,在继续关注经济问题的同时,也开始关注安全领域的问题。

在一定程度上发挥了过去仅有安全机制才能发挥的职能。

2.多种安全合作对话机制的并存互动和功能上的相互补充,在丰富亚太多边安全合作形式的同时,也在一定程度上加速了亚太安全合作机制化进程。

多边安全合作的内容更加深入务实,功能性合作领域大为增加。

近年来,各国已经不再满足于安全对话,而是更为强调具体的可操作的合作。

例如在反恐问题上,通过多边合作,增强了既有的10+3机制打击跨国犯罪的功能,东盟地区论坛还召开了预防性外交会间会,成立了小组,设立了专项基金。

ARF 各个工作组已经开始了富有成效的工作。

在ARF框架内,亚太国家间在军事领域的交流合作已经开始推进,已经先后在北京和老挝首都万象举办了军事安全政策对话,在安全合作的机制化方面迈出了重要的一步。

部分东盟国家甚至还提出:在成功召开东盟国防部长会议的基础上,可以扩大规模,召开正式的ARF国防部长会议。

冷战终结后相当长的时间里,亚太地区的多边安全合作主要是由各国的外交部门来完成。

但在近年来,由于各国所面临的非传统安全挑战日益严峻,安全所涉及的领域也日益拓展。

各国的国防部门和越来越多的其他职能部门也相继参与到安全合作进程中来。

安全合作的内容越来越务实,专业性越来越强。

目前,亚太地区最大的安全合作对话机制东盟地区论坛即涉及了包括反恐,禁毒、救灾、防止大规模杀伤性武器扩散、警务和刑侦,防止疾病扩散等诸项议程在内的广泛的合作领域。

在2004和2005年的第三次和第四次香格里拉对话中,非传统安全合作中的海上安全合作也成为各方普遍关注的问题。

特别是马六甲海峡沿岸国围绕此问题进行了广泛、深入的探讨并已经开展了富有成效的合作。

3.以东盟方式为核心的多边安全合作的指导原则和规范及信任建立措施(CBMs)等概念得到各方初步认可,为进一步推进亚太多边安全合作机制的构建打下了初步的基础历史上和现实中,亚太地区都是一个充满了差异性和多样性的地区。

各国在对安全的认知和安全利益的界定方面存在着诸多分歧。

这些差异和分歧成为导致亚太安全形势中存在诸多不确定性和脆弱性,同时长期以来一直缺乏有效的机制化合作的重要原因。

亚太国际关系实践中,恪守传统现实主义思维,迷信大国均势、结盟和集体安全手段,只会造成国家间广泛的敌意与猜忌。

在博弈理论看来,建立在共同规范和认同基础上的合作,其交易成本远低于固定的制度化的合作。

在此进程中,不需要签订代价高昂的正式条约,只需在社会的层面上即可协调合作,简单但却富有实效。

因此,能否确立一种为各方所普遍接受的合作原则和规范,开展善意的互动,从深层次上决定了整个亚太区域内安全合作机制能否建立。

东盟的实践为亚太多边安全合作机制的构建提供了积极的、有益的启示。

在《东南亚友好合作条约》中,指导各方合作的规范大致可归结为三项原则:不干预内政,禁止使用武力及协商合作。

这三项原则在“东盟方式”中得到充分的显现。

“东盟方式”的一个突出特征就在于其着眼于未来,将共识建立在长期关系的基础上而不是靠签订暂时性的协定来形成共识。

[7]在重大问题上遵循协商和一致同意原则。

同时,给予参加多边安全合作的各方足够的舒适度。

在东亚地区,注重含蓄交涉的文化特质也有助于此种规范的强化。

1994年,亚太安全合作第一轨道中的ARF第一次会议的主席声明即建立在“东盟方式”的基础之上。

《东南亚友好合作条约》中的多项内容在1995年第二次东盟地区论坛概念性文件所提到的信任建立措施中得到体现;在ARF第二阶段目标即预防性外交相关问题中,强调非强制性,即任何军事行动或使用武力不属于预防性外交范畴;强调预防性外交必须在中立、公正和无偏见的基础上进行。

通过ARF成员国间仔细的广泛的磋商达成共识来付诸实现;在ARF第三步骤即冲突的解决方面,ARF发表官方声明,重申论坛将继续向预防性外交和冲突解决方向迈进,但是并没有就此提出明确的时间表。

ARF所致力于的所有机制化的工作都在自愿的基础上进行,并没有制度化的约束机制,对不合作行为也不做出官方制裁。

这些都与《东南亚友好合作条约》基本原则和“东盟方式”的要旨相吻合。

近年来,亚太安全合作理事会和香格里拉对话等亚太地区多边安全合作机制的运做,均没有简单化的袭用欧美的多边安全合作模式。

这充分表明,“东盟方式”作为维系东盟存续发展的重要原则,在亚太地区安全合作中逐步得到各方的接受和认可,并初步成为形成中的亚太多边安全合作指导原则和规范的核心,这是冷战终结后亚太多边安全合作进程中取得的一大进展。

二亚太地区大国和东盟参与亚太多边安全合作和机制建设的动机、构想及其实践迄今为止,尽管尚没有出现一种能为亚太地区国家所广泛认可和接受的安全合作机制构想,地区内大国和东盟还是围绕着如何建立稳定的地区安全秩序,特别是建立一个稳定的,有效的安全合作机制进行了探索和实践。

1.美国的双边—-多边合作机制构想及其实践二战后相当长的历史时期里,美国对于在亚太地区建立多边安全机制一直采取排斥的态度。

冷战终结特别是9.11事件后,美国对其在冷战后的亚太安全战略进行了反思,对参与多边安全对话和安全机制建设的态度有所改变。

既保留了对其二战以来亚太安全战略承袭的一面,又在此基础上有了新的发展。

首先,仍然是维持亚太地区既有的以美国为中心的地区安全体系,从安全体系的架构来看,仍然是坚持第二次世界大战后美国在亚太地区构筑的轮觳模式( hub and stuke)的安全架构。

具体而言,即在东北亚和东南亚地区进一步巩固和强化美日、美韩、美国与东盟国家的一系列既有的双边军事同盟关系。

同时,通过强化美澳新同盟,美日澳同盟以及与印度改善和发展双边关系,分别在南太平洋和亚太地区的侧翼寻求战略支持(参见表一)。

通过这一系列安全安排,在亚太地区形成一个由推行民主制度的海洋国家对推行“专制”的欧亚陆权国家的战略包围。

表一美国与亚太国家(地区)的防务合作法律文件日本美、日安保条约韩国美、韩共同防御协定台湾1979年与台湾关系法菲律宾美、菲共同防御条约澳大利亚新西美澳新公约(ANZUS)兰泰国1951年美国共同安全法新加坡1990年美、新后勤设施使用谅解备忘录文莱1994年美、文莱防御合作谅解备忘录其次,在此基础上,审慎地,有所选择地参与亚太多边安全合作特别是多边安全合作机制建设的的进程。

在西方国家未能掌控主导权的地区多边安全合作进程,诸如ARF进程中,美国不愿轻易地作出安全承诺,并承担新的安全义务。

当美国清楚地认识到ARF的存在不会影响其与韩国和日本的紧密盟友关系的情况下,美国愿意参加ARF[8]。

同时,将美日联盟和美韩联盟这两个于美国而言至关重要的联盟纳入一个共同的安全合作框架也成为美国支持ARF继续运转的主要动机[9];对一些由西方国家主导的,可以为宣扬欧美价值观、安全观提供平台的多边安全合作进程(诸如香格里拉对话),美国一直保持积极的参与态度。