红外辐射基本知识

第一章红外辐射基本知识

第一节光的本质

关于光的本质,许多世纪以来同时存在互相矛盾的论点,但都在相互补充,不断进步。

一、光的本质

1.光微粒说:早在17世纪牛顿(Newton)就提出光的微粒学说。他认为光是由有弹性的球形微粒所组成,称为“光微粒”。据此牛顿说明了光的直线传播、反射和折射定律。

2.光波动说:与牛顿同时代人惠更斯(Wheegense)提出了光的波动学说。他认为光是以球面波的形式传播的。如果光在传播过程中遇到障碍物的小孔,则在小孔后面形成新的球面波,根据这一理论可以解释光的干涉和衍射现象。

3.电磁波说:19世纪麦克斯(Maxis)提出光的电磁波理论。他认为光是一种在空间传播的电磁波。该理论涉及光的电磁本质,指出光和电磁性质的一致性。证明了X线、紫外线、可见光、红外线和无线电波等在本质上是相同的,所不同的只是波长上的差别而已。

4.量子论说:20世纪初普朗克(Planck)提出光的量子论学说。他认为:发光体的原子在发射光波时,是一份一份地发射的,光源好象射出一个一个“能量颗粒”,每个能量颗粒大小是固定的,称为这种光的一个量子。量子的大小只与这种光的频率有关。据此学说,光除了波动性外,还具有用量子表示的微粒性。量子的大小决定于频率,所以紫外线的量子比较大,可见光的量子次之,红外线的量子更小。该学说能解释光的热效应、化学效应、荧光现象及光压等。

二、光的分类

根椐光的波长分为可见光和不可见光。

1.可见光:占全部电磁波谱的极小部分。当阳光通过棱镜后,由于不同波长的光线穿透介质产生的折射角度不同,因而在棱镜后面的白屏上阳光分散成红、橙、黄、绿、青、蓝、紫七色光。可见光的波长为400~760nm(纳米)。1μm =1000nm(纳米)。

2.紫外线:在紫色光之外端谓紫外线,肉眼不可见光,波长约为4-399nm.在紫外线之外端还有x射线、r射线、宇宙射线。

3.红外线:在红色光之外端谓红外线,亦为不可见光,波长0.76~1000μm。红外线之外端还有微波,无线电波。

第二节红外辐射的特性

一、红外辐射与红外光谱

一切高于绝对零度(OK,-273.16℃)的物体都有自身的辐射热,只是常温物体的辐射峰值不处在人类视觉范围内,而处于红外波段,因而人眼不能看到常温物体的自身辐射(在自然界事实不存在绝对零度的物体)。

1800年,美国天文学家威.赫谢尔(V.Hershel)在研究太阳光谱各部位的效应时,使一支涂黑了的水银温度计受太阳连续光谱照射,发现在红色那一端外水银柱指示出较高的温度,从而确定了不可见的红外线的存在。此后又发现热效应从紫光到红光逐渐增强,而最大值是在红光边界以外。由此表明在太阳光谱红光边界之外,还存在着人眼看不见的辐射能量,当时称这种辐射能量为“看不见的光线”,后称之为“红外线”,或“红外辐射”。其频率范围为3×1011~4×1014Hz之间。人体是天然辐射体,辐射率高达0.98,辐射峰值波长为9.3482μm.人体各部位温度的差别,峰值在9 ~10.

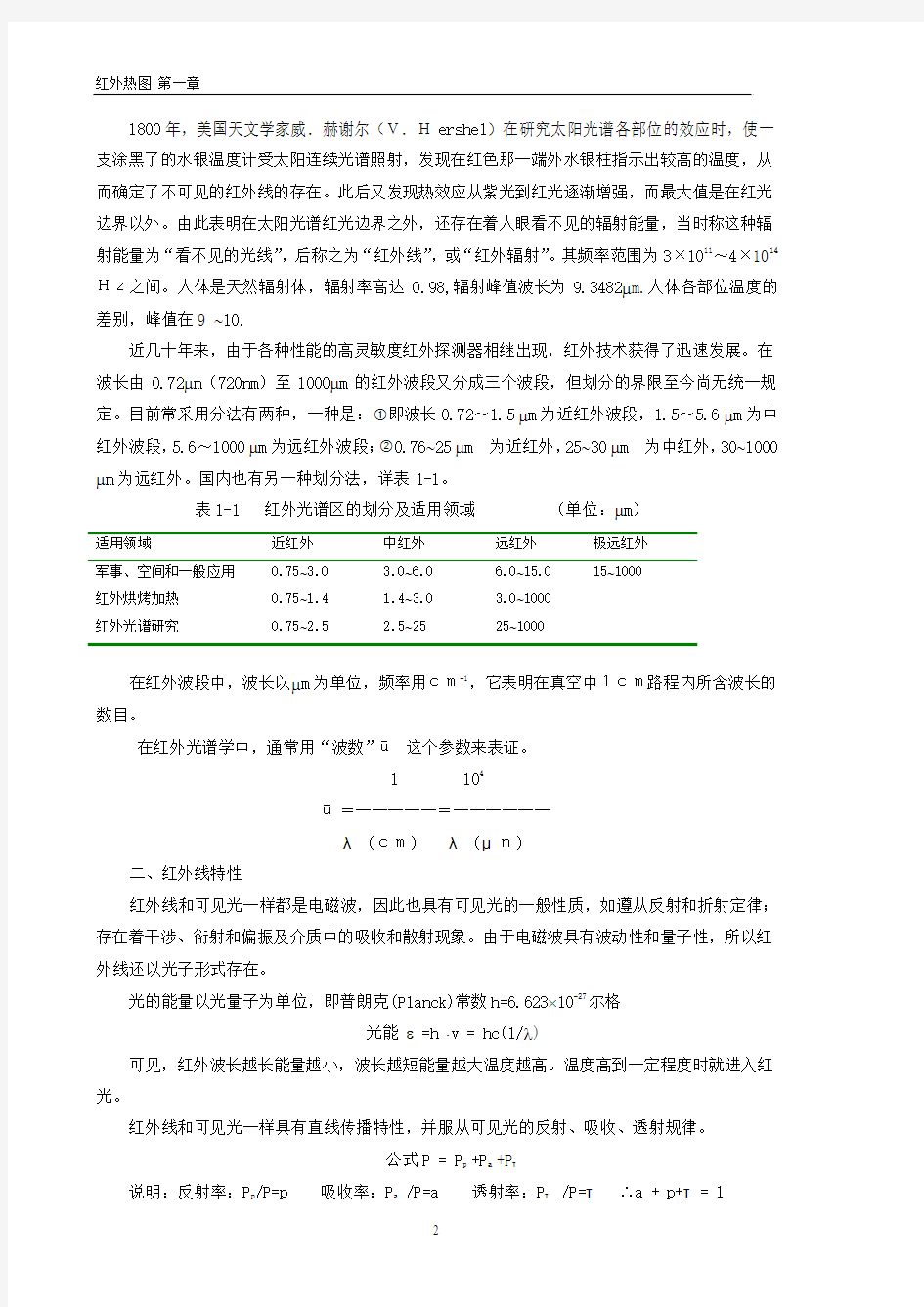

近几十年来,由于各种性能的高灵敏度红外探测器相继出现,红外技术获得了迅速发展。在波长由0.72μm(720nm)至1000μm的红外波段又分成三个波段,但划分的界限至今尚无统一规定。目前常采用分法有两种,一种是:①即波长0.72~1.5 μm为近红外波段,1.5~5.6 μm为中红外波段,5.6~1000 μm为远红外波段;②0.76~25 μm 为近红外,25~30 μm 为中红外,30~1000 μm为远红外。国内也有另一种划分法,详表1-1。

表1-1 红外光谱区的划分及适用领域(单位:μm)

适用领域近红外中红外远红外极远红外

军事、空间和一般应用0.75~3.0 3.0~6.0 6.0~15.0 15~1000

红外烘烤加热0.75~1.4 1.4~3.0 3.0~1000

红外光谱研究0.75~2.5 2.5~25 25~1000

在红外波段中,波长以μm为单位,频率用cm-1,它表明在真空中1cm路程内所含波长的数目。

在红外光谱学中,通常用“波数”ū这个参数来表证。

1 104

ū=─────=──────

λ(cm)λ(μm)

二、红外线特性

红外线和可见光一样都是电磁波,因此也具有可见光的一般性质,如遵从反射和折射定律;存在着干涉、衍射和偏振及介质中的吸收和散射现象。由于电磁波具有波动性和量子性,所以红外线还以光子形式存在。

光的能量以光量子为单位,即普朗克(Planck)常数h=6.623?10-27尔格

光能ε =h ?v = hc(1/λ)

可见,红外波长越长能量越小,波长越短能量越大温度越高。温度高到一定程度时就进入红光。

红外线和可见光一样具有直线传播特性,并服从可见光的反射、吸收、透射规律。

公式P = P p +P a +Pτ

说明:反射率:P p/P=p 吸收率:P a /P=a 透射率:Pτ /P=τ∴a + p+τ= 1

红外线与其它电磁波不同,具有其特殊性:

1.需要红外探测器才能显示:由于人眼见不到红外线,所以在研究与应用时,就必须要有对红外线敏感的探测器,如利用其敏感效应而制造的各类热敏感探测器,利用其电效应而制成的各类光电探测器等。

2.光化学作用较差:红外线光子能量小,例如波长为100μm的红外光子,其能量仅为可见光光子能量的1 /200。由于其光化学作用比可见光差,不能使普通相底上的溴化银分子分解,所以普通照相胶片不易感光。红外摄影底片是在感光乳剂中加入一定的特种材料,才能使红外线感光。

3.热效应显著:与可见光相比热效应显著,如当手靠近白炽电灯时,皮肤有强烈的灼热感,因白灼电灯光线中有大量红外线;当手靠近日光灯时,则几乎感觉不到热的刺激,因其不含有红外线。太阳光中约70%是红外线,故太阳光温暖。

4.红外线易被一般物质所吸收,穿透力也较弱。

5.产生红外线的机理与其它波长的电磁波也不相同。

三、热辐射定律

红外线是一种热辐射,对于一个热辐射体其波长λ与温度T、辐射量密度W三者间的关系服从如下几个物理学定律。

1.普朗克(Planck)公式:在单位时间内,从黑体表面的单位面积在半球内所辐射的能量对波长的分布关系为:辐射体的辐射能量是量子化的,随着温度升高,辐射能量功率增大。

2.司蒂芬-玻尔兹曼(Stefan-Boltzmann)定律:从1cm2黑体表面辐射到半球面空间的总辐射通量为波长0~∞范围内普朗克公式的积分。即黑体的总辐射通量仅与表面温度有关,并且与温度的4次方成正比。即当温度升高时,物体的总辐射量迅速增加。若测量出物体的辐出度,则可推算出它的温度,这就是红外测温及红外热成像的基本原理。

3.维恩(Wieng)位移定律:辐射通量密度的峰值波长与绝对温度成反比。表明随着温主的升高,最大辐射能的波长λm(辐射通量的峰值波长)要向短波方向移动。

4.朗伯(Lumbo)定律

W?=WnCOS?[千卡/米2时 度

式中,Wn(与辐射源成法向的辐射通量密度),W?(与辐射源成?角的辐射通量密度)

5.基尔霍夫(Kirchhoff)定律:好的吸收体必然是好的辐射体。所谓“黑体”是一个理想的辐射体,它能全部吸引或全部发散辐射能量。但自然界并不存在真正的绝对黑体。任何物体在任何温度下,对某一波长的辐出度和吸收率的比值皆相等,并且等于该温度下黑体对该波长的辐出度。

第三节红外诊断发展史

早在两千年前,古希腊医生西波克拉底发现人体发出的热能,可用作诊断疾病。他在患者身上涂上一层泥,泥土干裂部分的人体内部就有炎症,这是最早将体表皮温用于诊断疾病的记载。

自1880年发现红外线之后,人们就研究将其应用于各个科技领域,因技术上的问题尚未解决,故未广泛应用。红外热像仪,军事上谓之红外夜视仪,在20世纪三十、四十年代因军事应用而发展,它可在黑夜或浓厚的烟雾、云雾、高空中探测对方的目标,包括已伪装的目标和高速运动的目标,可观察1公里或更远距离的目标。1956年美国国防部才允许将其应用于民用。其后用于冶金、电子、电力、气象、石化、建筑、陶瓷、印刷、邮电等行业和科研中,通过热分布图进行故障和隐患检测、质量控制、节约能源等方面。美国1955 年Lawson始应用于乳腺癌的诊断,1961年英国医生Williams拍摄了世界上第一张乳腺癌热图,开创了红外热像诊断的新纪元。1957年以来先后美国、英国、瑞典、德国、法国、荷兰等国开展了研究。经过广泛、深入的发展,医用热像技术广泛用于临床诊断,成为影像诊断的八大技术之一。

我国六十年代由国外引进的红外乳腺扫描仪、医用热像诊断仪用于临床诊断,先后有瑞典、日本、美国、德国的仪器进入中国市场,终因这些产品价格昂贵不能推广。我国自制的医用热像诊断仪1976年在上海完成,最初为TY-1型,其后有IR-100B型。首先在上海应用于显微外科、烧伤科、乳腺癌,以后又有HWX-1型。此后由于种种原因发展较慢。从90年代初开始的HR-2型,到1997年的WP-95型,最近重庆兴华赛英斯医用外热像仪技术研所的DH-2000型标志着我国医用红外热像仪技术又有了新的发展。最近中华医学会召开全国热图诊断学术交流会议,经过通过各方面的努力,在临床方面已取得了丰硕成果,较为成熟的有40多种疾病。已发表或涉及的论文近300篇。

我国自1974年起,每两年一届的全国红外科学技术交流会已召开了十四次,足见该门学科在我国已引起高度重视。90年代初起我国已建立医用红外热像仪从科研、试制、生产、临床应用、推广攻关体系。已建立了博士生教学点。

第四节红外传感器

一、传感器

又称换能器或探测器,是把待检各种信号(力、热、声、电磁、光及化学、生化等)迅速变换为电信号的器件。工程师们依椐不同用途而设计不同的传感器。

医学传感器即是一种用来拾取、捕捉生物各种生理活动的信息,并将其转换为容易处理、显示电信号的装置。目前医用传感器的种类繁多,诸如心内导管微压器、脉压传感器、超声探头、电磁血流计、X线探测器、光纤传感器等等。对医学传感器的基本要求:响应被测体的能量;不破坏活体的原有性质;有足够的灵敏度且安全可靠;最好具有多功能,且微型化。

二、红外传感器分类

红外传感器是把入射的红外线能量转变成其它形式能量的一种传感器。根据红外线与物质相互作用时产生的各种效应,目前已研制出结构新颖、灵敏度高、响应快和种类繁多的红外传感器。

根据工作温度不同可分为低温传感器(需用液氮、氖、氮致冷)、中温传感器(195-200k)和室温传感器;根据响应波长范围,可分为近红外、中红外和远红外传感器;根据结构和用途,可分为元型(单元)传感器、多元阵列(镶嵌)传感器和成像传感器;根据探测过程的机理,可分为热敏传感器和量子传感器。

二、量子型红外传感器

其机理为敏感材料吸收红外线的光量子能量,材料被激励而释放电子,使材料电阻骤然减少,载流子而形成载有信号的电子流。该类传感器具响应快,灵敏度高等特点,但对红外线波长有一定选择性,对大于载流子的光不敏感,且在较宽波长范围内灵敏度不均匀。按其特性不同又可分为光导型、光电动动势型和金属-绝缘体-半导体型三型。

三、热型红外传感器

利用被测物体热辐射引起的敏感元件温度变化,从而导致电阻或电动势、表面电荷密度等变化进行测量的器件。该型具敏感度高,使用方便,可在常温下工作,其灵敏度与被测波长无关,对于一切波长皆具有平坦的光波响应。缺点是灵敏较低,响应速度较慢。按其特性又可分为热敏电子式、热电偶式、热释电式等。

参考文献

1.Jatteau M. Techniques of infrared thermography. Bibl Radiol 1975;(6):9-24 2.Ahle NW, Buroni JR, Sharp MW, Hamlet MP. Infrared thermographic measurement of circulatory compromise in trenchfoot-injured Argentine soldiers. Aviat Space Environ Med 1990 Mar;61(3):247-50

移动通信基站电磁辐射基础知识

1、GSM基站频率900MHz、1800 MHz、cdma2000分配的频率是1920~1935 MHz(上行) 2、什么是基站? 基站子系统主要包括两类:基站发射台(BTS)和基站控制器(BSC)3、基站监测 2007年7月《移动通信基站电磁辐射环境监测方法》 移动通信监测依据的标准: (1)移动通信。。。 2G发射天线的特点:(1)发射源全向定向;(2)标称发射功率2~60W;(3)频率800~1000MHz;(4)固定方式屋顶重力支架,地面铁塔,屋面拉线塔,窗户,阳台或屋顶悬挂 全向天线县城及乡镇:水平瓣宽360°,垂直瓣宽20°以内。 定向天线城区:(1)板状定向天线俯角在3°~15°不等;(2)水平瓣宽分为90°和65°两种; 对于基站的监测现在主要以《移动通信基站电磁辐射环境监测方法》作为我们监测的规范要求。 (1)适用范围:适用于超过GB8702(电磁辐射防护规定)规定豁免水平,工作频率范围在110 MHz~40GH内的移动通信基站的。。。可豁免的电磁辐射体的等效辐射功率 频率范围MHz 等效辐射功率,W 0.1~3 300 >3~300000

P有效=P标称×G G:天线增益。 监测范围:监测点位一般布设在以发射天线为中心半径50m的范围内可能受到影响的保护目标,根据现场环境情况可对点位进行适当调整。 探头(天线)尖端与操作人员之间距离不少于0.5m。 在室内监测,一般选取房间中央位置,点位与家用电器等设备之间距离不小于1m。 每个测点连续测5次,每次监测时间不小于15s,并读取稳定状态下的最大值。 测量仪器探头(天线)尖端距地面(或立足点)1.7m。

辐射及其防护基本知识

辐射及其防护基本知识集团企业公司编码:(LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-

辐射及其防护基本知识一、什么是原子和原子核? 世界上物质有千千万万,结构各不相同,但都是由基本元素组成的。 目前己发现了118种元素,其中92种是天然的,26种是人造的。构成元素的最小单元是原子,各元素都有各自的原子。原子是由更小的粒子组成的,它们是质子、中子和电子,而原子核是原子中带正电的核心,它是由质子 和中子组成的,而电子在不同轨道上围绕原子核不停地运动。 二、什么是同位素? 同位素是指一种元素的所有原子,包含有相同的质子数,但中子数可 能不同,即那些原子序数相同而原子质量数不同,也就是核里质子数相同 而中子数不同,在元素周期表内占据着同一位置的那些物质。 三、什么是放射性同位素? 同位素又分为稳定同位素和放射性同位素。稳定同位素原子核的质 子数、中子数以及核结构都是稳定不变的,多数原子核属于这一类;原子 核不稳定,能自发地放出射线而变成另一种核素(即改变了原子核中质子 数和中子数)的同位素叫放射性同位素。有些元素的同位素虽然原子核的质子数和中子数都不会改变,但其核结构能自发地发生改变,例如核外电 子能级的改变而放出电磁辐射,它们也属于放射性同位素。放射性同位素有天然的和人工制造的两种,天然的也要经过人工提纯后才能使用。 四、什么是衰变和射线?

原子核放出射线而变成另一种核素的现象叫衰变。在这种现象中,最初那个原子核叫母体,放出射线后生成的新核素称为子体。 不稳定的同位素的原子核能自发地发生变化而放出某种粒子(α、 β-、β+)或射线(γ射线)的现象称为核衰变。核衰变不受外界因素影响,而是由放射性元素核内部能量状态决定的。 放射性核素有三个重要特点,它们是: ㈠、能自发的放出射线,与此同时衰变成别的核素。射线一般有α、β、γ三种,有时又依此称为甲种射线、乙种射线、丙种射线。一种核素衰变时,不一定都能放出这三种射线。质量较轻的同位素一般只放出β、γ射线,质量较重的放射性同位素,多数能放出α射线。 α射线穿透能力很弱,一张纸便可挡住。但其能量容易传递给物质,所以要特别注意防止放出这类射线的放射性物质进入体内。 β射线就是高速运动的电子,穿透能力比α射线强,但不太厚的铝片便可以把它挡住。 γ射线是不带电的中性粒子,静止质量等于零,习惯上也称光子。γ射线与物质相互作用时,同带电粒子与物质的相互作用情况不大相同。γ射线不能使物质直接电离和激发,也没有射程的慨念。它与物质作用有三种主要的形式,即:较低能量的γ射线,在物质中主要产生光电效应;中等能量时,主要产生康普顿效应;能量较高时,主要是电子对效应。 γ射线与物质相互作用时发生的任何一种效应,都会产生次级电子,次级电子从γ射线中获取能量的多少,取决于相互作用的形式和γ射线

辐射防护基础知识

辐射防护基础知识 第一章放射源 §1-1 物质、原子和同位素 自然界中存在的各种各样的物体,大的如宇宙中的星球,小的如肌体的细胞。都是由各种不同的物质组成的。 物质又是由无数的小颗粒所组成的。这种小颗粒叫做“原子”由几个原子还可以组成较复杂的粒子叫分子。如水,就是由二个氢原子和一个氧原子化合成一个水分子。无穷多的水分子聚在一起。就是宏观的水。 原子虽然很小,它仍有着复杂的结构。原子由原子核和一定数量的电子组成。原子核在中心,带正电。电子绕着原子核在特定的轨道上运动,带负电。整个原子的正负电荷相等,是中性的。原子核内部的情况又是怎样的呢?简单地讲,原子核是由一定数量的质子和中子组成。中子数比质子数稍多一些。两者数目具有一定的比例。 一个原子所包含的质子数目与中子数目之和,称为该原子的质量数。它也就是原子核的质量数。简单归纳一下: 质子(带正电,数目与电子相等) 原子核 原子中子(不带电,数目=质量数-原子序数)电子(质量小,带负电,数目与质子相等,称为原子序 数) 原子的化学性质仅仅取决于核外电子数目,也就是仅仅取决于

它的原子序数。我们把原子序数相同的原子称作元素。 有些原子,尽管它们的原子序数相同,可是中子数目不相同,这些原子的化学性质完全相同。而原子核有着不同的特性。例如:11H、 2 1H、3 1H,它们就是元素氢的三种同位素。又如: 59CO和60CO是元素钴的两种同位素。 235U和238U是元素铀的两种同位素 自然界中已发现107种元素,而同位素有4千余种。 原子核里的中子比质子稍多,确切地说,质子数与中子数应有 一个合适的比例(如轻核约为1:1,重核约为1:15)。只有这样的原子核才是稳定的,这种同位素就叫做稳定同位素。如果质子的数目过多或过少,也即中子数目过少或过多。原子核往往是不稳定的,它能够自发地发生变化,同时放出射线和能量。这种原子核就叫做放射性原子核。它组成的原子就叫做放射性同位素,如59CO是稳定同位素,60CO是放射性同位素。 放射性同位素分为天然和人工两种。天然的就是自然界中容观存在的。如铀、钍、镭及其子体;以及钾、钙等等。人工的就是通过人为的方法制造的。如利用反应堆或加速器产生的粒子打在原子核上,发生核反应,使原子核内的质子(或中子)数目发生变化。生成放射性同位素,60CO就是把59CO放在反应堆里照射。吸收一个中子后变成的,所以60CO就是人工放射性同位素。 §1-2放射性衰变和三种射线 放射性原子核通过自发地变化,放出射线和能量,同时自己变成一个新的原子核。这个过程叫做放射性衰变。

1 电磁波基础知识

1 电磁波基础知识 1.1电磁场基本定义 交变电磁场的性质 在某空间内,任何电荷由于它本身的存在,受有一种与电荷成比例的力,则这空间内所存在的物质,也就是给电荷以作用力的物质称为电场。如果电场的存在是由于电荷的存在,则这种电场是符合库仑定律的,称为库仑电场。静止电荷周围所存在的电场,则称为静电场,它是库仑电场的一种特殊情形。运动电荷受到作用力的空间称为有磁场存在的空间。而且将这种了称为磁力。 此外,一个变动的磁场产生一个电场,此电场不但存在于变动磁场的范围里,并且还存在于邻近的范围里。同样,一个变动的电场在发生变动的范围和变动附近的范围里产生一磁场。 可见,不仅电荷可以产生电场,变化的磁场也能产生电场,不仅传导电流可以产生磁场,变化的电场(位移电流)也能产生磁场。 电磁波的性质 在空间的一定范围里无论是电或磁的情况有了一个扰动,那么这个扰动就不能被限制在该范围之内。在该范围里变动的场也在它附近的范围里产生场,这些场又在更外围的空间产生场,于是能量便被传播开来。当这种现象连续进行时,即有一含有电磁能量的波向外传播电磁波。 电磁发射:从源向外发射电磁能的现象。 电磁环境:存在于给定场所(空间)的所有电磁现象(包括全部时间和全部频谱)的总和。 电磁兼容:设备或系统在其中电磁环境中能正常工作且不对该环境中任何事务构成不能承受的电磁骚扰的能力。 电磁干扰:电磁骚扰引起的设备、传输通道或系统性能的下降。 近场和远场: 我们知道,静电场、静磁场等静态场中是没有近场和远场之分,有场源就有场。静电荷周围的静电场,是随着与场源距离的增大而成平方反比的关系衰减的;而恒定电流产生的静磁场,则随着与场源距离的增大而成立方反比的关系衰减。当电磁场由静态场过渡到时变场时,电荷、电流周围依然存在电磁场,称为感应场或近场;此外,还出现一种新的电磁场成分,称为辐射场或远场,它是脱离电荷、电流并以电磁波的形式向外传播的电磁场。它一旦从电荷、电流等场源辐射出去,就按自身的规律运动,与场源后来的状态没有关系。感应场或近场是随着与场源距离的增大而成平方反比关系衰减的,而辐射场或远场仅与距离成反比关系衰减。 由于近场离场源较近,其场强要比远场大得多。随着离天线距离的增加,电场强度和磁场强度迅速减少。所以,近场的空间不均匀度较大,是一个复杂的非均匀场。场中包括储存的能量和辐射的能量,有驻波也有行波,等相位面很不规则,电磁波极化不易确定,场强变化梯度大等。 无论场源是电场源还是磁场源,当离场源距离大于λ/2π以后就变成了远场,这里λ为波长。这时电场和磁场方向垂直并且都和传播方向垂直成为平面电磁波。电场和磁场的比值为固定值,即波阻抗为120π,等于377欧姆。 由于远场距离场源远,场强一般较弱。由于电场和磁场随场源的距离成反比衰减,所以比近场的衰减慢的多,因此空间变化梯度小,比较均匀。 总之,近场的电场和磁场之间存在π/2的相位差,由它们构成的平均坡印亭矢量为零,大部分能量在电场和磁场之间,以及场和源之间交换而不辐射,很小一部分能量向外辐射,并在λ/2π距离以

辐射防护基础知识试题

科目:辐射防护基础知识 考试用时:本次考试时间为90分钟 题号 一 二 三 四 总分 得分 阅卷人 一、单项选择题(共20题,每题1分,错选不得分) 1. 以下哪个标记是为“电离辐射”或“放射性”的标识:( ) A. B. C. D. 2. 原子核半径尺度为:( ) A. 10-15 m B. 10-12 m C. 10-10 m D. 10-6 m 3. β衰变一共有多少种模式:( ) A. 一种 B. 两种 C. 三种 D. 四种 4. 在下列给出的屏蔽材料中,屏蔽γ射线宜选用以下哪种:( ) A. 聚乙烯塑料 B. 混凝土 C. 有机玻璃 D. 铝合金 5. 原子核所带电性为:( ) A. 电中性 B. 负电 C. 不带电 D. 正电 6. 以下不属于γ射线与物质作用机制的有:( ) 姓名:_ _ _______ 单位/部门:_ __________ 岗位:___ __ ___ - -- - - -- - - - -密 - - - - - - - - 封 - - -- - -- - 线 - - - - - - - - 内 - - - - - - - - 不 - - - - - - - - 得 ____ 岗位:___ __ ___ -- - 内 - -- - - -- - 不 - - - - - - - -得

A. 光电效应 B. 碰撞散射 C. 康普顿散射 D. 电子对效应 7. 放射性活度的国际单位是:( ) A. 居里 B. 毫克镭当量 C. 贝克勒尔 D. 伦琴 8. 下列数字中,有可能是组织权重因子W T 的是:( ) A. B. C. 20 D. 9. 有效剂量的单位是:( ) A. 戈瑞 B. 伦琴 C. 希伏 D. 拉德 10. 以下哪一个是放射性货包的标识:( ) 下列属于职业照射的情况是:( ) A. 客机飞行员所受的来自宇宙射线的照射 B. 乘坐头等舱的商务精英所受的来自宇宙射线的照射 C. 核电厂职员工体检时所受的照射 D. 普通公众所受的来自土壤、建筑物的放射性照射 12. GB 18871-2002《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》中规定 姓名:_ _ _______ 单位/部门:_ _ _________ 岗位:___ __ ___ -- - - - - - -- - -密 - - - - - - - - 封- - - - - - - - 线 - - - - - - - - 内 - - - -- - - - 不- - - - - - - - 得

放射卫生基础知识

放射卫生基础知识 自古以来,人类就受到环境中电离辐射不同程度的影响,宇宙射线和各种天然放射性核素的天然辐射源的照射,人均年当量剂量约为2.4mSv。随着核能开发,核反应堆、核电站的兴建,以及放射性核素和各种射线装置等人工辐射源在各个领域日益广泛的应用,人类得益,但也可能受到直接或潜在的辐射危害,如医疗照射、事故照射和环境污染等。因此,在发展和应用核能、放射性核素和各种射线装置为人类造福的同时,应研究如何免受或少受电离辐射的危害,保障放射工作人员、公众及其后代的健康和安全,制定有效的防护措施,切实做好放射卫生防护工作。 一、放射防护的任务 放射防护的任务是:既要积极进行有益于人类的伴有电离辐射的实践活动,促进核能利用及其新技术的迅速发展;又要最大限度地预防和缩小电离辐射对人类的危害。放射防护的研究范围非常广泛,而研究和制定放射防护标准是极其重要的内容。 二、放射防护的目的 放射防护的目的是:防止确定性效应的发生;限制随机性效应的发生率,使之达到被认为可以接受水平。确保放射工作人员、公众及其后代的健康和安全。 (一)防止确定性效应的发生 确定性效应是一种具有剂量阈值的效应,从理论上讲,只要将受照射剂量控制在阈值以下,就不会发生确定性效应。因此,必须确保人员在其一生中或全部工龄期间,任何一个组织,器官所受到的电离辐射的累积当量剂量,均应低于发生确定性效应的剂量阈值。

各类确定性效应的剂量阈值,可以根据所积累的放射生物学资料来确定。对于肺、肝、肾、小肠、骨、皮肤等大多数器官的慢性长期照射,其阈值剂量均在20~30Gy以上。而对电离辐射敏感性腺、骨髓和眼晶状体的阈值剂量很低,1984年ICRP给出了它们的剂量阈值(表1)。 表1 某些确定性效应的剂量阈值(Sv) 注:NA表示不适用,因阈剂量取决于剂量率而非总剂量 (二)将辐射随机效应的发生几率降低到可以接受的水平 1.什么是随机性效应(stochastic effect):指效应的发生率(不是严重程度)与照射剂量的大小有关,这种效应在个别细胞损伤(主要是突变)时即可出现。不存在阈剂量。遗传效应和辐射诱发癌变等属于随机性效应。 2.什么是可以接受的水平:众所周知,人类在生活、工作和改造环境的一切活动中,都伴有一定几率的危险性,例如工伤事故,交通事故、自然灾害、各种疾病等。辐射随机性效应带来的危险,只要不超过其他被公认为安全职业可能

辐射防护基础知识.

辐射防护 7.1 辐射量的定义、单位和标准 描述X和丫射线的辐射量分为电离辐射常用辐射量和辐射防护常用辐射量两类。前者包括照射量、比释动能、吸收剂量等。后者包括当量剂量、有效剂量等。 所谓“剂量”是指某一对象接收或“吸收”的辐射的一种度量。 7.1.1 描述电离辐射的常用辐射量和单位 1、照射量 (1)照射量的定义和单位 照射量是用来表征X射线或丫射线对空气电离本领大小的物理量。 定义:所谓照射量是指X射线或丫射线的光子在单位质量的空气中释放出来的所有电次级电子(负电子或正电子),当它们被空气完全阻止时,在空气中形成的任何一 种符号的(带正电或负电的)离子的总电荷的绝对值。其定义为dQ除以dm的所得 的商,即:P=dQ dm 式中dQ ――当光子产生的全部电子被阻止于空气中时,在空气中所形成的任何一种符号的离子总电荷量的绝对值。 dm ――体积球的空气质量 用图表示1立方厘米的干燥空气,其质量为0.001293克,这些次级电子是光子从0.001293克空气中打出来的,它们在0.001293克空气中的里面和外面都形成离子,所有这些离子都计算在内,而在0.001293克外产生的次级电子发射形成的离子则不计算在内。 照射量(P)的SI单位为库仑/千克,用称号CKg '表示,沿用的专用单位为伦琴,用字母R 表示。1伦的照射量相当于在标准的状况下(即0C, 1大气压)1立方厘米的干燥空气产生1静电位(或2.083 X 109对离子)的照射量叫1伦琴。 =1静电单位=3.33 X 10-10库伦 3 6 1 cm 干燥空气质量为0.001293克=1.293 X 10-千克 1 伦=3.33 10=2.58 X 10-4库伦/ 千克 1.293 10 一个正(负)离子所带的电量为4.8 X 10-10静电单位,1伦是在干燥空气中产生1静电单位的电量,所以产生的电子对数为1/4.8 X 10-10=2.083 X 109对离子。照射量只适用于 X、丫射线对空气的效应,而只适用于能量大约在几千伏到3MV之间。 (2)照射量率的定义和单位 dp 照射量率的定义是单位时间的照射量也就是dp除以dt所得的商即:P = & 照射量率(P)的SI单位为库伦/千克时,用符号CKg h 或伦/时(Rh )、伦/ 秒(RS_1)

电磁辐射的测量基础知识

电磁辐射的测量基础知识 1、电磁场的远场和近场划分 电磁辐射源产生的交变电磁场可分为性质不同的两个部分,其中一部分电磁场能量在辐射源周围空间及辐射源之间周期性地来回流动,不向外发射,称为感应场;另一部分电磁场能量脱离辐射体,以电磁波的形式向外发射,称为辐射场。 一般情况下,电磁辐射场根据感应场和辐射场的不同而区分为近区场(感应场)和远区场(辐射场)。由于远场和近场的划分相对复杂,要具体根据不同的工作环境和测量目的进行划分,一般而言,以场源为中心,在三个波长范围内的区域,通常称为近区场,也可称为感应场;在以场源为中心,半径为三个波长之外的空间范围称为远区场,也可称为辐射场。 近区场通常具有如下特点: l 近区场内,电场强度与磁场强度的大小没有确定的比例关系。即:E1377H。一般情况下,对于电压高电流小的场源(如发射天线、馈线等),电场要比磁场强得多,对于电压低电流大的场源(如某些感应加热设备的模具),磁场要比电场大得多。 l 近区场的电磁场强度比远区场大得多。从这个角度上说,电磁防护的重点应该在近区场。 l 近区场的电磁场强度随距离的变化比较快,在此空间内的不均匀度较大。 远区场的主要特点如下: l 在远区场中,所有的电磁能量基本上均以电磁波形式辐射传播,这种场辐射强度的衰减要比感应场慢得多。 l 在远区场,电场强度与磁场强度有如下关系:在国际单位制中,E=377H,电场与磁场的运行方向互相垂直,并都垂直于电磁波的传播方向。l 远区场为弱场,其电磁场强度均较小 近区场与远区场划分的意义: 通常,对于一个固定的可以产生一定强度的电磁辐射源来说,近区场辐射的电磁场强度较大,所以,应该格外注意对电磁辐射近区场的防护。对电磁辐射近区场的防护,首先是对作业人员及处在近区场环境内的人员的防护,其次是对位于近区场内的各种电子、电气设备的防护。而对于远区场,由于电磁场强较小,通常对人的危害较小。 对我们最经常接触的从短波段30MHz到微波段的3000MHz的频段范围,其波长范围从10米到0.1米。 例:具体辐射源的近场(感应场区)与远场(辐射场区)(l = c / f) 频率 (f) 波长(l) 界限(3l) 50 / 60 Hz 电力 6000 / 5000 km 18000 / 15000 km

三基三严-辐射安全与防护基础知识考试题

辐射安全与防护基础知识考试题 一、名词解释(每题2分,总共10 分)1.核素和同位素。 2.韧致辐射。 3.外照射和内照射。 4.吸收剂量: 5.平均电离能: 二、选择题(每题2分,总共20 分) 1.1896 年,法国科学家()发现天然放射现象,成为人类第一次观察到核变化的情况,通常人们把这一重大发现看成是核物理的开端。 A ?卢瑟福 B ?贝克勒尔C.汤姆逊D ?居里夫人 2.下列人体组织和器官中哪一种的辐射敏感性最低:() A ?心脏 B ?淋巴组织 C ?肌肉组织 D ?骨髓 3.下面哪种粒子的穿透力最弱() A . 丫光子 B . B粒子C. a粒子D .中子 4. 丫光子把全部能量转移给某个束缚电子,使之发射出去,而光子本身消失的过程叫做()A .电子对效应B .康普顿效应C.光电效应D .穆斯堡尔效应5.世界人口受到的人工辐射源的照射中,居于首位的是() A .大气层核实验 B .医疗照射C.地下核试验D .核能生产 6.在相同能量的下列射线中,哪种射线的穿透力最强?() A. a射线 B. B射线 C. 丫射线 D.质子7.在下述医疗照射中,每次检查的有效剂量最大的是哪种?() A . CT B.血管造影C.介入治疗D.胸部X射线透视 8.在医学上X射线可用于透射的机制是() A .穿透能力强 B .电离能力强C.射线能量大D .不同组织的吸收不同 9.辐射致癌属于那种效应:() A .急性B.遗传C.确定性D.随机性 10.剂量率与点源距离的关系:() A .正比B.反比C.平方正比D.平方反比 三、填空题(每空1分,总共20 分)

1. X 射线在医学上的用途较广,目前主要有两种诊断方式:__________ 和 ______ 。 2. _____________________________ X 射线机主要包括:和。 3. _________________________________ 天然辐射源按起因分为: _____ 、和三类。 4. _________________________________________ 人体受到的照射的辐射源有两类,即:和________________________________________________ ,其中主要的人工辐射源是: ________ ,_________ 和_______ 。 5. _______________________________ 辐射防护检测的对象是: ______________________ 和_____________________________________ 。具体检测有四个领域: ______________________ 6. 丫射线与物质发生的相互作用主要有光电效应、___________ 和_________ < 四、判断题(每题2分,总共20 分) 1. 地球上的天然辐射源都是来自宇宙射线。 () 2. 原子核的质量等于组成原子核的中子和质子质量之和。() 3. 放射性衰变符合指数衰减规律。() 4. B粒子的能谱是连续的。() 5. B衰变不仅放出B粒子,还要放出一个中微子。() 6. 大多数气体探测器都工作于有限正比区。() 7. 闪烁体都很容易潮解。() 8. 吸能核反应的发生有一定的阈能。() 9. 发生自发裂变的条件是自发裂变能Qf,s< 0。() 10. 一种粒子与某种原子核的核反应反应道只有一个。() 五、简答题(每题10 分,总共30分) 1. 什么是密封源和非密封源? 2. 在放射性同位素和射线装置应用中,必须遵循辐射防护的哪三原则? 3. 辐射防护的四个标准是什么?

辐射基本知识

1、什么是辐射 辐射是指以波或粒子的形式向周围空间或物质发射并在其中传播的能量(如声辐射、热辐射、电磁辐射、粒子辐射等)的统称。例如物体受热向周围发射热量叫做热辐射;受激原子退激时发射的紫外线或X射线叫做原子辐射;不稳定的原子核衰变时发射出的粒子或γ射线叫做原子核辐射,简称核辐射。 辐射可分为非电离辐射和电离辐射两大类。非电离辐射又称电磁辐射,如无线电波、红外辐射、可见光、微波、紫外线等。波的频率和能量较低,不足以使原子中的电子游离而产生带电的离子;电离辐射通常又称放射性,如α、β、γ射线有足够的能量使受照射物质的原子电离,会对生物体构成损伤,而有效控制的辐照则可达到治疗疾病的目的。 2、什么是放射性 放射性是自然界存在的一种自然现象。世界上一切物质都是由原子构成的,每个原子的中心有一个原子核。大多数物质的原子核是稳定不变的,但有些物质的原子核不稳定,会自发地发生某些变化,这些不稳定的原子核在发生变化的同时会发射出特有的射线,这种物质就是人们常说的放射性。 有的放射性物质在地球诞生时就存在了,如铀、钍、镭等,它们叫做天然放射性物质。另一方面,人类出于不同的目的

制造了一些具有放射性的物质,这些物质叫人工放射性物质。 3、什么是同位素和核素 在中子和质子组成的原子核内,质子数相同,中子数不同的这一类原子称为同位素。会发生放射性衰变的同位素称为放射性同位素。其核内具有一定数目的中子和质子以及特定能态的原子称为核素。例如氢同位素有三种核素,1H、2H、3H,元素符号的左上角标出原子质量数,它们分别被取名为氢、氘(音刀)、氚(音川),其中,3H具有放射性,称为放射性同位素。在自然界里,1H、2H、3H天然含量的原子数百分比分别为99.9852%、0.0148%、3H几乎为零。 4、放射线有哪些种类?它们有什么特点? 放射线包括α、β、γ及中子。 α射线由高速运行的氦原子核(2个质子和2个中子)组成的,通常也称α粒子,α衰变时大多数粒子能量在4-9MeV 范围。因α粒子质量重,电离本领大,射程短,一般用普通纸张即可屏蔽住。 β射线是高速运行的电子流,有正负电子之分。负电子是够

核辐射科普知识

核辐射科普知识 核辐射 目录 一、辐射定义 二、辐射单位 三、天然辐射 四、人工辐射 五、辐射防护 六、核辐射效应 七、辐射环境 八、核辐射对人体的危害 九、核电站事故一览 十、预防核辐射 一、辐射定义 放射性物质以波或微粒形式发射出的一种能量就叫核辐射,核爆炸和核事故都有核辐射。核辐射主要是α、β、γ三种射线: α射线是氦核,只要用一张纸就能挡住,但吸入体内危害大; β射线是电子流,照射皮肤后烧伤明显。这两种射线由于穿透力小,影响距离比较近,只要辐射源不进入体内,影响不会太大; γ射线的穿透力很强,是一种波长很短的电磁波。γ辐射和X射线相似,能穿透人体和建筑物,危害距离远。宇宙、自然界能产生放射性的物质不少,但危害都不太大,只有核爆炸或核电站事故泄漏的放射性物质才能大范围地对人员造成伤亡。电磁波是很常见的辐射,对人体的影响主要由功率(与场强有关)和频率决定。通讯用的无线电波是频率较低的电磁波,如果按照频率从低到高(波长从长到短)按次序排列,电磁波可以分为:长波、中波、短波、超短波、微波、远红外线、红外线、可见光、紫外线、X射线、γ射线、宇宙射线。以可见光为界,频率低于(波长长于)可

见光的电磁波对人体产生的主要是热效应,频率高于可见光的射线对人体主要产生化学效应。 二、辐射单位 常用辐射单位: 核电站 物理量老单位新单位换算关系 活度居里(Ci) 贝可[勒尔](Bq) 1Ci=3.7× 1010Bq 照射量伦琴(R) 库仑/千克(C/kg) 1R=2.58×10-4C/kg 吸收剂量拉德(rad) 戈[瑞](Gy) 1Gy=100rad 剂量当量雷姆(rem) 希[沃特](Sv) 1Sv=100rem 三、天然辐射 天然辐射主要有三种来源:宇宙射线、陆地辐射源和体内放射性物质。据有关资料统计,天然辐射造成的公众平均年剂量值如下表所列。照射成分年有效剂量(毫希) 正常本底地区照射量升高的地区宇宙射线0.38 2.0 宇生放射性核素0.01 0.01 天然辐射 陆地辐射:外照射0.46 4.3 陆地辐射:内照射(氡除外) 0.23 0.6 陆地辐射:氡及其衰变物的内照射

辐射防护知识.

辐射防护知识 1、四种常见的射线: 在我们的周围到处存在着射线—太阳光、无线电波、微波、红外线、宇宙射线,这些射线都是电磁波。由于光子的能量较低,强度较小,它们大多是没有危害的。核射线就和它们有很大的不同。 1)它们由α、β和中子组成同γ射线一样具有很短的波长。 2)它们的能量高到足以使分子离子化导致生物组织遭到破坏。 核射线有时也叫做“离子射线”。受到射线照射的生物体可能使机体遭到不同程度的破坏。这取决于射线源的强度和广度以及采取的防护措施。通常情况下穿透力较强的射线是γ射线和中子射线,它们破坏性较小,但是防护困难。α、β射线穿透力较弱,破坏性较大,但是防护比较简单。所有这些放射源都是向四周空间时刻放射射线。 2γ射线和X射线 X和γ射线都是电磁波(光子)。唯一的区别是来源:γ射线是属于原子核发射出来的辐射;X射线指的是在原子核外部产生的辐射。 它们和光速一样快,能穿透大多数物体,在介质中穿过波长不会发生变化但强度会逐渐减弱。Gamma射线在空气中传播几乎不受影响,它可以被几英尺的水,数英尺的混凝土,几英寸的钢或铅完全阻挡。由于它不容易被减弱,所以能轻易的检测到它的存在,同时人体也容易被它照射到。多数放射源在释放Gamma射线时都伴随着释放出α、β射线或中子射线。X射线能量比γ射线能量稍低。 3、辐射危害 1、职业照射 2、公众照射 3、医疗照射 4、潜在照射 4.吸收剂量 对X射线、γ射线,吸收剂量在0.25戈瑞以下时,人体一般不会有明显效应;但是,剂量再增加,就可能出现损伤。当达到几个戈瑞时,就可能使部分人死亡。接受同样数量的“吸收剂量”,受照射时间越短,损伤越大;反之,则轻。吸收同样数量剂量,分几次照射,比一次照射损伤要轻。 表1、常用放射线单位及换算关系

辐射防护基础知识精彩试题

科目:辐射防护基础知识 考试用时:本次考试时间为90分钟 题号 一 二 三 四 总分 得分 阅卷人 一、单项选择题(共20题,每题1分,错选不得分) 1. 以下哪个标记是为“电离辐射”或“放射性”的标识:( ) A. B. C. D. 2. 原子核半径尺度为:( ) 姓名:_________ 单位/部门:___________ 岗位:________ -----------密--------封--------线--------内--------不--------得--------答--------题-----------

A. 10-15 m B. 10-12 m C. 10-10 m D. 10-6 m 3. β衰变一共有多少种模式:( ) A. 一种 B. 两种 C. 三种 D. 四种 4. 在下列给出的屏蔽材料中,屏蔽γ射线宜选用以下哪种:( ) A. 聚乙烯塑料 B. 混凝土 C. 有机玻璃 D. 铝合金 5. 原子核所带电性为:( ) A. 电中性 B. 负电 C. 不带电 D. 正电 6. 以下不属于γ射线与物质作用机制的有:( ) A. 光电效应 B. 碰撞散射 C. 康普顿散射 D. 电子对效应 7. 放射性活度的国际单位是:( ) 单位/部门:___________ 岗位:________ 线--------内--------不--------得--------答--------题-----------

A. 居里 B. 毫克镭当量 C. 贝克勒尔 D. 伦琴 8. 下列数字中,有可能是组织权重因子W T的是:() A. 0.12 B. 1.0 C. 20 D. 0.5 9. 有效剂量的单位是:() A. 戈瑞 B. 伦琴 C. 希伏 D. 拉德 10. 以下哪一个是放射性货包的标识:() A. B. C. D.

电磁辐射基础知识

电磁的基本概念 电磁场(electromagnetic field)是物质的一种形式。为了说明电磁的基本概念,现对一些常用名词、术语等做一简略介绍[1]。 一、交流电 1.交流电(alternating current) 交流电是交替地即周期性地改变流动方向和数值的电流。如果我们将电源的两个极,即正极与负极迅速而有规律地变换位置,那么电子就会随着这种变换的节奏而改变自己的流动方向。开始时电子向一个方向流动,以后又改向与开始流动方向相反的方向流动,如此交替地依次重复进行,这种电流就是交流电。 在交流电中,电子在导线内不断地振动,从电子开始向一个方向运动起,然后又回到原点的平行位置时,这一运动过程,称为电流的一次完全振动,发生一次完全振动所需要的时间称为一个周期。半个振动所需要的时间,称为二分之一周期或半周期。 2.频率(frequency) 频率是电流在导体内每秒钟所振动的次数。交流电频率的单位为赫(Hz)。例如我国的民用电频率为50Hz,意思是说民用电这种交流电,在一秒钟内振动50次。美国等一些国家为60Hz。 二、电场与磁场 所有的物体都是由大量的和分立的微小粒子所组成,这些粒子有的带正电,有的带负电,也有的不带电。所有的粒子都在不断地运动,并被它们以一定的速度传播的电磁场所包围着,所以

带电粒子及其电磁场,不是别的,而是物质的一种特殊形态。1.电场(electric field) 我们知道,物体相互作用的力一般分为两大类,一类是物体的.直接接触发生的力,叫接触力,例如碰撞力、摩擦力等均属于这一类。另一类是不需要接触就可以发生的力,称为场力,例如电场力、磁场力、重力等。 电荷的周围存在着一种特殊的物质叫做电场。两个电荷之间的相互作用并不是电荷之间的直接作用,而是一个电荷的电场对另一个电荷所发生的作用,也就是说在电荷周围的空间里,总是有电场力在作用着。因此,我们将有电场力作用存在的空间称为电场。电场是物质的一种特殊形态。 电荷和电场是同时存在的两个方面,只要有电荷,那么它的周围就必然有电场,它们永远是不可分割的整体。当电荷静止不动时,电场也静止不变,这种现象叫做静电场(static field)。当电荷运动时,电场也在变化运动,这种电场称做动电场(dynamlcfield),起电的过程,也是电场建立的过程。起电后,当我们分离正负电荷时,须用外力做功。 那么,电场是怎样显示出来的呢?举个简单的例子,如用一块绒或绸子去摩擦梳子,梳子就会带电,也就是说梳子上面产生了电荷,这种带电的梳子在一定的距离内,就可以吸起小纸屑。这个现象告诉我们,在带电的梳子附近形成了电场,也就是说有电场在起作用。如果将其所带电荷做交变运动,那么它的电场也是

辐射及其防护基本知识

辐射及其防护基本知识一、什么是原子和原子核? 世界上物质有千千万万,结构各不相同,但都是由基本元素组成的。目前己发现了118种元素,其中92种是天然的,26种是人造的。构成元素的最小单元是原子,各元素都有各自的原子。原子是由更小的粒子组成的,它们是质子、中子和电子,而原子核是原子中带正电的核心,它是由质子和中子组成的,而电子在不同轨道上围绕原子核不停地运动。 二、什么是同位素? 同位素是指一种元素的所有原子,包含有相同的质子数,但中子数可能不同,即那些原子序数相同而原子质量数不同,也就是核里质子数相同而中子数不同,在元素周期表内占据着同一位置的那些物质。 三、什么是放射性同位素? 同位素又分为稳定同位素和放射性同位素。稳定同位素原子核的质子数、中子数以及核结构都是稳定不变的,多数原子核属于这一类;原子核不稳定,能自发地放出射线而变成另一种核素(即改变了原子核中质子数和中子数)的同位素叫放射性同位素。有些元素的同位素虽然原子核的质子数和中子数都不会改变,但其核结构能自发地发生改变,例如核外电子能级的改变而放出电磁辐射,它们也属于放射

性同位素。放射性同位素有天然的和人工制造的两种,天然的也要经 过人工提纯后才能使用。 四、什么是衰变和射线? 原子核放出射线而变成另一种核素的现象叫衰变。在这种现象中,最初那个原子核叫母体,放出射线后生成的新核素称为子体。 不稳定的同位素的原子核能自发地发生变化而放出某种粒子(α、β-、β+)或射线(γ射线)的现象称为核衰变。核衰变不受外界因 素影响,而是由放射性元素核内部能量状态决定的。 放射性核素有三个重要特点,它们是: ㈠、能自发的放出射线,与此同时衰变成别的核素。射线一般有α、β、γ三种,有时又依此称为甲种射线、乙种射线、丙种射线。一种核素衰变时,不一定都能放出这三种射线。质量较轻的同位素一 般只放出β、γ射线,质量较重的放射性同位素,多数能放出α射线。 α射线穿透能力很弱,一张纸便可挡住。但其能量容易传递给物质,所以要特别注意防止放出这类射线的放射性物质进入体内。 β射线就是高速运动的电子,穿透能力比α射线强,但不太厚的铝片便可以把它挡住。 γ射线是不带电的中性粒子,静止质量等于零,习惯上也称光子。γ射线与物质相互作用时,同带电粒子与物质的相互作用情况不大相

电离辐射基本知识

第二章电离辐射基本知识一、基本概念 ?1. 原子结构 ?(1)原子核:质子、中子?(2)核外电子 2. 放射性 ?某些物质的原子核不稳定,会自发地发生变化,同时发射出各种射线的现象。 ?不受温度、压力、电磁场等外界条件的影响,只和时间相关。3. 同位素 ?(1)核素:某种原子具有一定特征的名称。质子数、中子数、能态可不同,如1H(氕)、2H (氘)、3H(氚);Te m ?(2)同位素:不同中子数或不同能态的核素。(3)同质异能素:是同位素的一种特殊类型 4. 放射性核素和核衰变 ?(1)稳定性同位素和放射性同位素: ?能自发地转变为别的原子核或自发地发生核能态变化,变化时伴有射线的发射——放射性同位素?(2)核衰变方式: ? a.α 衰变:α 射线为氦(He) ? b.?-衰变: ?-射线为电子(e-) ? c.?+衰变: ?+射线为正电子(e+) ? c.γ 衰变:γ 射线为光子(3)半衰期(half-life) ?某种放射性核因发生自发性核衰变而减少到原来核数的一半所需的时间。 ?是放射性核素的一个特征常数 ?T1/2 = 0.693/λ(λ:衰变常数) ?N = N0e-λT1/2

(4)放射性活度(radioactivity) ?指单位时间内放射性核的衰变数,即衰变率,单位 Bq ? 1 Bq = 1dps ? 1 Ci = 3.7×1010Bq = 2.22 ×1012 dpm 二、电离辐射的种类 1. X 线 ?(1)X 线的特征 ? a. 基本特征 ?X 射线在电磁辐射中的特点属于频率高、波长短、能量大的射线 ?X 射线的频率约在 3×1016~3×1020 Hz之间,波长约在10~10-3 nm之间 ?X 线诊断常用的 X 线波长范围为 0.008~0.031 nm(40~150 kV)b. X 射线的波粒二象性 ?X 射线同时具有波动性和微粒性,统称为波粒二象性。?X 射线在传播时,它的波动性占主导地位,具有频率和波长,且有干涉、衍射等现象发生。 ?X 射线在与物质相互作用时,它的粒子特性占主导地位,具有质量、能量和动量。 (2)X 射线产生的基本条件 a. 有电子源(阴极); b. 有高速运动的电子流(管电压); c. 有阻碍带电粒子流运动的障碍物(靶),用来阻止电子的运动,可以将电子的动能转变为 X 射线光子的能量。 靶的原子序数低→产生 X 线的能量小、波长长; 靶的原子序数高→产生 X 线的能量大、波长短。 (3)X 射线发射的形式 ? a. 连续辐射(韧致辐射,bremsstrahlung):高速带电粒子(电子)撞击靶面,与靶原子核相互作用后损失的能量各不相同,由此产生一束波长不等、连续的混合 X 射线。 ?与管电压相关,管电压越高,波长越短,但有极限。 ? b. 特征辐射(标识辐射,characteristic radiation):高速电子与原子内层电子相互作用,将内层电子击出至外层,外层电子跃迁时将多余的能量以光子形式放射出来,由于不同靶物质的原子结构不同,放射出的 X 线的波长也各不相同。 ?这种由电子跃迁产生的辐射与管电压无关,而与靶物质的原子序数相关。 ?原子序数越高,击出所需的能量就越大,所需的管电压越高,波长越短 ?。

电离辐射的点滴知识教学内容

电离辐射 一、基本概念 电离辐辐是指一切能引起物质电离的辐射总称。包括α射线、β射线、γ射线、X射线、中子射线等,如生产上测料位用的料位仪、X射线探伤及测厚仪、测水份用的中子射线、医学上用的X射线诊断机、γ射线治疗机、核医学用的放射性同位素试剂。电离辐射又分直接致电离辐射和间接致电离辐射。α射线、β射线、质子等带电荷,可以直接引起物质电离;X 射线、γ光子和中子等不带电荷,但是在与物质作用时产生"次级粒子"从而使物质电离。红外线、紫外线、微波、激光等也称辐射,但不是"电离辐射"。 1、射线的性能 所有致电离粒子都具有穿透、荧光、干涉、衍射、折射和反射性能,其中工业探伤应用的是射线的穿透、感光性能;医院透视用的是射线的穿透、荧光性能;同位素仪表用的是射线的穿透、电离性能;化学成分分析则应用的是其衍射性能等。 2、电离辐射剂量和单位 电离辐射作用于人体,会引起人体的某些变化。人们为了研究这种影响,借用了医药中"剂量"一词,称电离辐射剂量,用以度量电离辐射的程度。随着辐射防护科学的发展,"剂量"一词的含义语来愈丰富。这里介绍几种常用的概念。 1)、照射(剂)量,指X射线、γ射线在空气中产生电离作用的能力大小。以前的或者说人们习惯的专用单位是伦琴,简称伦,符号为R 。 2)、照射(剂)量率,是指单位时间里的照射(剂)量,常常以伦/小时、微伦/秒表示,符号分别为R/h 与μR/S,或者写作Rh-1 与μRS-1 。 现在现场使用的测量"照射量率"的仪表,其单位是μGy h-1 读作"微戈瑞每小时"。 照射(剂)量率通常是指场所X射线、γ射线的辐射强度,而不是人体受照射剂量。 3)、吸收剂量,这可以指人体受到电离辐射后吸收了多少能量。其专用单位是"戈瑞",简称戈,符号为Gy;或毫戈瑞、微戈瑞。 4)、当量剂量。人体吸收剂量产生的效应,除了与剂量多少有关外,还与其它因素(比如辐射类型、射线能量大小和照射条件)有关,因此要根据其它因素进行修正,修正后的吸收剂量叫"当量剂量"。 5)、有效剂量。人体受到照射时,常常是多个器官受到照射。器官不同,产生的效应也不同,所以,要进一步细化为"有效剂量"。当量剂量和有效剂量的单位都叫"希沃特",简称希,符号为Sv,常常用毫希:mSv。 6)、待积当量剂量和待积有效剂量。这是为了计算放射性物质进入人体内后长时间(一般地说,成人取50年,儿童取70年)对人体组织和器官造成的当量剂量和有效剂量。 新旧辐射量单位对照表 辐射量 SI单位 SI单位专名 专用单位 照射量 库伦·千克-1(C·kg-1) 未定 伦琴(R) 1伦=2.58×10-4库伦·千克-1(1R=2.58×10-4C·kg-1)

电磁测量测量基本知识

电磁辐射的测量基础知识 电磁辐射的测量基础知识 电磁辐射的测量方法通常与测量点位和辐射源的距离有关,即,所进行的测量是远场测量还是近场测量。由于远场和近场的情况下,电磁场的性质有所不同,因此,要对远场和近场测量有明确的了解。 1、电磁场的远场和近场划分 电磁辐射源产生的交变电磁场可分为性质不同的两个部分,其中一部分电磁场能量在辐射源周围空间及辐射源之间周期性地来回流动,不向外发射,称为感应场;另一部分电磁场能量脱离辐射体,以电磁波的形式向外发射,称为辐射场。 一般情况下,电磁辐射场根据感应场和辐射场的不同而区分为近区场(感应场)和远区场(辐射场)。由于远场和近场的划分相对复杂,要具体根据不同的工作环境和测量目的进行划分,一般而言,以场源为中心,在三个波长范围内的区域,通常称为近区场,也可称为感应场;在以场源为中心,半径为三个波长之外的空间范围称为远区场,也可称为辐射场。 近区场通常具有如下特点: l 近区场内,电场强度与磁场强度的大小没有确定的比例关系。即:E1377H。一般情况下,对于电压高电流小的场源(如发射天线、馈线等),电场要比磁场强得多,对于电压低电流大的场源(如某些感应加热设备的模具),磁场要比电场大得多。 l近区场的电磁场强度比远区场大得多。从这个角度上说,电磁防护的重点应该在近区场。 l近区场的电磁场强度随距离的变化比较快,在此空间内的不均匀度较大。 远区场的主要特点如下: l在远区场中,所有的电磁能量基本上均以电磁波形式辐射传播,这种场辐射强度的衰减要比感应场慢得多。 l在远区场,电场强度与磁场强度有如下关系:在国际单位制中,E=377H,电场与磁场的运行方向互相垂直,并都垂直于电磁波的传播方向。 l远区场为弱场,其电磁场强度均较小 近区场与远区场划分的意义: 通常,对于一个固定的可以产生一定强度的电磁辐射源来说,近区场辐射的电磁场强度较大,所以,应该格外注意对电磁辐射近区场的防护。对电磁辐射近区场的防护,首先是对作业人员及处在近区场环境内的人员的防护,其次是对位于近区场内的各种电子、电气设备的防护。而对于远区场,由于电磁场强较小,通常对人的危害较小。 对我们最经常接触的从短波段30MHz到微波段的3000MHz的频段范围,其波长范围从10米到0.1米。 例:具体辐射源的近场(感应场区)与远场(辐射场区)(l = c / f) 频率(f)波长(l)界限(3l) 50 / 60 Hz电力6000 / 5000 km18000 / 15000 km 50 kHz电焊 6 km18km 27 MHz CB 广播, 透热疗法11.1 m33.3 m 100 MHz FM 广播 3 m9 m 433 MHz 工业应用0.7 m 2.1 m