《晚灯》中篇小说

职高第一册巴金灯

3,傍山建筑的几处平房里射出来几点 灯光,它们给我扫淡了黑暗的颜色。

作者写灯光从“平房里射出来”有何用 意?“扫淡”一词可否换成“照淡”、 “减淡”?

4,这些深夜还燃着的灯,它们(似乎只有它们)默默地在 散布一点点的光和热,不仅给我,而且还给那些寒夜里不能 睡眠的人,和那些这时候还在黑暗中摸索的行路人。

人物 “灯”的 “灯”的

作用

性质

1-4 半 夜 5 许多年前 6 现在

平房 路上 山脚

“我” 照明,温暖 眼前(灯) “我” 指 路 回忆(灯) “我” 安慰、鼓舞 眼前(灯)

9 传说 哈里希岛海上 “姐弟” 指引 (正) 联想(灯)

10 远古 海上 12 二三十年前 江南 13 半夜 人间

希洛.利 安得尔

驱散黑暗 促成发育

在心灵中摇晃 “微笑”

二、再探思路:

作者的思想感情经历了怎样的变化?

“噩梦惊醒”— 眼前的灯光 — 夜行的灯光

“窒闷”

明亮、温暖 安定、畅快

— 两则传说 — 一盏油灯 — 对着山那边

驱散黑暗 促成发育

在心灵中摇晃 “微笑”

线索

眼前— 回忆—眼前—联想— 眼前— ( 灯)

行 文 思 路

讨论

作者是依照什么思路来安排材料的?

灯的含义作用及作者的思想感情经历 了怎样的变化?

行 文 思 路

窒闷

眼 前 的 灯安慰鼓舞 联ຫໍສະໝຸດ 回眼想忆前

的

的的

灯

灯灯

1哈里希岛 2希洛火炬

微笑

3友人遇救

眼 前 的 灯

含 义 作 用

照

指

带 来

指 引

明

路

勇 气

渔 人

三 巴金 灯

象征了光明﹑信念﹑希望

言志

感情(抽象)

抗战胜利的信 念,赞扬了中 国共产党及其 领导的抗日民 众的力量

第六段,作者在“廊上”看到的灯光 和“在雨中摸夜路”看到的灯光,感 觉为什么没有一点分别?

析:迷途人需要灯光“指路”,迷途的“灵 魂”更需要灯光的指引,才能从迷阵中找到 归路,文意从灯的物质作用升华互精神的作 用。

第十一段“我们不是单靠吃米活着”言外之意是什 么?

信念和理想

“永沉海底”是什么意思? 析:比喻没有灯光的指引,会迷失人生航向, 绝望毁灭。 第十二段,“那一点灯光居然鼓舞一个出门 求死的人多活了这许多年,而且使他成了一 个热爱生命的积极的人。”有什么样的深层 含义? 突出灯的巨大的精神鼓舞作用。

天暮了,

在这渺渺的河中,

我们的小舟究竟归向何处? 远远的红灯啊, 请挨近一些吧!

——— 巴金

教学板书

灯

巴金

背景: 民族的危亡时刻———黑暗 方法: 象征 (借物寓情,托物言志) 形象——抽象 灯: 温暖 ——光明 思路: 眼前 回忆 联想 眼前 感情变化: 窒闷 微笑 受惠 施惠

从作用上看,文中的灯有三种:

老舍:《茶馆》《骆驼祥子》 三毛:《撒哈拉沙漠》 海明威:《老人与海》 川端康成:《雪国》《伊豆的舞女》 芥川龙之介:《罗生门》

这些作家都功成名就,有的在本国和世界文坛 上具有崇高威望,有的还获得了诺贝尔文学奖, 可是他们最后都是以人为的方法结束了自己的 生命,这正应了课文中的哪一句话?为什么?

托物言志

托物 具体(实物) 白杨树

言志

感情(抽象)

歌颂了人民顽 强的斗争精神

巴金《灯》 -周

巴金 《灯》

本文的结构:

全文共13节,可分为四个部分 第一部分:1-3段。

写作者从噩梦中惊醒,看到寒夜中的几点灯光; 第二部分:4-8段。

巴金(1904-2005):我国现代著 名作家,原名李尧棠 ,字芾 (fú)甘,又名李芾甘,生于四 川成都。

主要作品: 流三部曲” 《家》《春》《秋》 长篇小说——“爱情三部曲”:

《雾》《雨》《电》 中篇小说:《憩园》《寒夜》

巴金的爱人萧珊

写作背景

那时,抗日战争进入了相持阶段,日本侵略者连续扫荡 我抗日根据地,气焰嚣张。国内的妥协势力重新抬头,悲观 消沉的情绪日渐蔓延;再加上日本法西斯政府铤而走险触发 了太平洋战争,更使一些人迷惘、恐慌。

把黑夜比作大海除了加深黑暗背景的浓重之外,还有营造 大的黑暗强化灯光作用的目的;浮起来的马路也巧妙地暗 写了灯光。

• 3、读读第4段,设疑:在这一段中,灯光使哪几种人 受益?灯光起了什么作用?用课文中的语言回答。

三种人受益:“我”,“寒夜里不能睡眠的人” 和“黑暗中摸索的行路人”。

作用: 照明、指路,心里更温暖

8、如何理解11段里“我们不是单靠吃米活着的”这句话? 简单理解这句话就是,我们活着就要吃米,但米并不是我 们惟一的需要。

那我们还需要什么呢?那就是精神,是人们孜孜以求的理想, 是光明,是超越生物、生理需求的社会的、哲学的需求。 朴素的语言,深刻的哲理,鞭策人们奋进。

提示: 米——物质条件 光明、希望 ——精神之灯

使我的信念变得执著,帮我战胜黑暗。

• 10、“友人的故事”写得很细,二、三十年前的情景 与最近的晤面一一交代清楚,为什么要这样写?

到灯塔去沈念阅读理解

到灯塔去沈念阅读理解《到灯塔去》:沈念的阅读理解《到灯塔去》是现代著名作家沈念的一部重要作品,以其独特的叙事手法和深刻的思想内涵,吸引了众多读者。

本文将通过对该作品的阅读理解,探讨其主题思想和艺术魅力。

一、作品背景《到灯塔去》是沈念在21世纪初发表的一部中篇小说,作品以我国南方一座小岛为背景,讲述了主人公林海音与灯塔守护人之间的感人故事。

这部作品反映了现代社会中人们对信仰、理想和亲情的渴望,展现了人性的光辉。

二、主题思想1.对信仰的坚守:在作品中,灯塔守护人陈阿公一生坚守在灯塔旁,无论风霜雨雪,他始终坚持为过往船只指引方向。

这种信仰般的坚守,体现了作者对信仰的赞美。

2.人性的光辉:作品中,林海音与陈阿公之间建立了深厚的感情,她们在相互关爱中展现出人性的光辉。

这种光辉不仅照亮了彼此的人生,也感染了身边的人。

3.亲情的力量:作品中的林海音,为了寻找失踪的父亲,不远千里来到灯塔。

在陈阿公的关爱下,她逐渐理解了父亲,也体会到了亲情的伟大。

三、艺术魅力1.人物塑造:沈念通过细腻的笔触,塑造了个性鲜明的人物形象。

主人公林海音勇敢、善良、执着,陈阿公则是一位坚守信仰、充满智慧的老人。

2.情节安排:作品情节紧凑,悬念迭起。

从林海音寻找父亲,到与陈阿公相识,再到最后找到父亲,情节层层递进,引人入胜。

3.环境描写:沈念运用丰富的环境描写,展现了小岛的美丽风光,为作品增色添彩。

4.语言风格:作品语言优美、朴实,充满诗意。

沈念善于运用象征、暗示等手法,使作品具有丰富的内涵。

四、阅读感悟阅读《到灯塔去》,我们不仅能感受到信仰、亲情和人性光辉的力量,还能体会到作者对美好生活的向往。

这部作品启发我们,在面对困境时,要勇敢追求信仰,坚守人性,关爱他人。

通过阅读理解,《到灯塔去》展现了沈念深厚的文学功底和独特的人文关怀。

高中语文语文小说类文本阅读专项训练试题及答案

高中语文语文小说类文本阅读专项训练试题及答案一、小说类文本阅读1.阅读下面的文字,完成下面小题。

曹石匠三石曹石匠,说是石匠,其实是个小包工头。

至少曾经是。

也就几年前,在村里也算是先富起来的那部分,如今却沧落为贫困户,着实让人唏嘘。

其实当初贫困户识别的时候,曾石匠并没有主动申请。

村民代表商议时,有人就提出曹石匠应该算一个,引起大家的附和。

也有人担心,说曹石匠那人,你要将他评为贫困户,人家还不一定乐意呢。

果不其然,上门征求意见时,曹石匠还真不答应。

可再商议时,村民代表们仍坚持,只得再次上门,还找了几个跟曹石匠关系好的一起去做工作。

好说歹说几个来回,曾石匠这才勉强点了头。

不肯当贫困户的,不是说没有,但至少,我是第一次遇见。

也许是因为这,我对曹石匠有了兴趣。

驻村那阵子,便经常去曹石匠家,不只是上户调查宣传政策,还聊天。

聊得多了,发现与村里其他人相比,曹石匠还真有些不一样,虽然文化程度不高。

却有些见地,属于聊得来那种。

傍晚时分,两个人坐在曹石匠家的小院,泡一壶茶,天南海北的。

也聊些村里的事,村里的风土人情,或是家长里短。

也聊起过曹石匠的人生经历。

别以为曹石匠仅仅会做石匠,种水果也是相当在行的。

屋前屋后种了各式水果柑桔、黄桃、葡萄,还有柚子,时常能就着新鲜水果品茶,那滋味相当的惬意。

当然,茶叶是我带去的,不然他家那迎风飘扬的茶叶沫子,还真对不住屋后那汪清泉。

曹石匠没读多少书,初中没毕业就跟着长辈学石匠手艺。

曹石匠有天赋,没几年长辈们就甘拜下风了。

成年后,曹石匠不满足于做些小工赚几个工钱,便外出打工去了。

仗着精湛的手艺,在上海、杭州等地扑腾了好些年,带着几十万块钱回了家乡,注册了一家建筑公司,做些修桥铺路的小工程,过得也算逍遥自在。

然而好日子却在镇完小学生寝室建设项目中,突然坍塌。

项目总额不大,不过一百来万,眼看房子封顶,却发现建筑材料有问题,水泥钢筋不符合标准。

材料采办是小舅子负责的,细一追问,却是小舅子吃了回扣,坑了姐夫。

高考语文——小小说《寒夜灯光》赏析

小小说《寒夜灯光》赏析马唯然这篇小小说运用对比手法撑起骨架,把匡校长匡四和老板“他”放在天平的两端,称量时代在人的灵魂深处做的加减法。

故事情节展开过程中不断通过人物对话和回忆插叙前后三十年中的关键事件:他去沿海一座城市打工、拥有两家公司资产过亿获得世俗意义上的成功、他给家乡修了路建了小学、县里乡里的领导在他回老家时常请他吃饭或看项目、四年前他将爹娘接去一起住、接爹娘时打算把匡四一起接去被拒绝,匡四为了村里的孩子留了下来、老爹脑梗死落下半身不遂、他托付匡四看管老宅院、前天老爹打发他回老家、他有意避开乡里县里的领导特意选择在夜里回来。

这些插叙的内容使当晚和匡四的会面有了更广阔的时代背景和更深沉的感情基础,情节更加完整,人物内心的冲突更加激烈,从而逼出结尾的三鞠躬。

匡四和“他”是时代浪潮奔涌过程中产生的两个极端典型,“他”像暴发户,匡四像贫困户。

作者试图努力缝合二者之间的鸿沟,调和双方的观念。

在此过程中,匡四被塑造成坚守乡村教育事业,心系山区学童的感动中国式的小人物形象。

“他”被塑造成发家致富不忘本,为家乡发展贡献了巨大力量的优秀企业家形象。

二者的区别在文中有两处直接表述,但作者仅仅点到为止而未展开,一处是:“这不是钱的事,是心里的事。

”另一处是:“不是钱的事,是让孩子知道这东西来之不易——有时好东西也会变成垃圾,垃圾也会变成宝贝!”他打了个寒战,小时候的那种寒意袭上身来。

两处匡四都提到“不是钱的事”,为匡四能坚守山村、甘于淡泊、以实际行动教育孩子“东西来之不易”提供理论依据。

而“有时好东西也会变成垃圾,垃圾也会变成宝贝”这句话让“他打了个寒战”,似乎有更深的用意。

“他”为什么打寒战?显然是“好东西也会变成垃圾”这句话刺到了他的痛处。

由此不难推断,“他”的成功是付出了代价的,这代价是一定程度的“变质”。

那么结尾的鞠躬,就是“他”对匡四无意的一句话点醒了他、挽救了他的感谢,这从他说的“我也是想把垃圾变成宝贝”这句话中也能得到印证。

微小说《晚唱》文学典型性

微小说《晚唱》文学典型性晚唱,是一种深夜的独奏。

夜,深沉而静谧,只有几盏街灯将夜色染成一片暗淡的黄色。

一个人,匆匆行走在这样的街道上,倦意袭来,心灵渐趋安宁。

而这时,耳边传来淡远的琴声,紧接着漫步到眼前的是一位小姑娘,她白皙的手指在月色下轻弹琴弦,发出纯净的音符。

那小姑娘,穿着一身素雅的白裙,配上一顶小巧的斜肩毛线帽,颀长的身材间,流露出一股飘逸的动人韵味。

她,弹奏着悠扬的歌曲,眼帘微微垂下,轻轻闭上,似乎在沉醉自己的音乐世界,而她的唇角,泛起了一抹令人难以忘怀的微笑。

她的音乐,是这个城市的一道美丽风景线。

对于许多夜晚独自行走的人,她的音乐是一个引领他们快乐心灵的导航。

每当她响起琴声,就能让那些疲惫的人们,得到内心的安宁与力量。

那天晚上,我也仿佛是这样一个人,被她的琴声所吸引。

她弹出的旋律,让我扬起了一丝微笑,也让我想起了过去的一段往事。

那时候,我还是一名音乐爱好者,自认为弹得还不错。

但真正遇见她的琴声后,我才知道,音乐的本质原来是如此纯净而充满魔力。

在那个晚上之后,每当我的心中不安,或是遭遇不如意时,我便全身心地投入到音乐之中,静心弹奏。

仿佛是她的音乐传递了一种奇妙的精神力量,令我从迷茫与沉重中解放出来,从而自我振作。

那位小姑娘后来远走他乡,我也早已不知所终。

但那段美好的回忆却一直留存,如同她温柔的音乐一样,长存于我心。

或许这就是晚唱的意义,是一种让人们从生活与疲惫中解放出来的方式,让我们在这个喧嚣的城市中重拾内心的宁静与美好。

这种方式虽然微小,但却是凝结了这座城市夜晚灵魂的缩影。

它通过奇妙的音乐,将我们的生命与城市联系起来,营造出一种独特的氛围与韵味。

在这个充满烟火气息的世界里,我们总是会有那么多的焦虑与不安。

当我们快乐或是痛苦时,都能够表达出来,可是当我们沉默不语时,晚唱的音乐,却可以代替我们表达,它是一种语言,无需言语,仅靠美妙的旋律,便能汇聚起整个城市夜晚的灵魂。

晚唱,是我们城市的一种文化符号,也是我们城市的一种文学典型性。

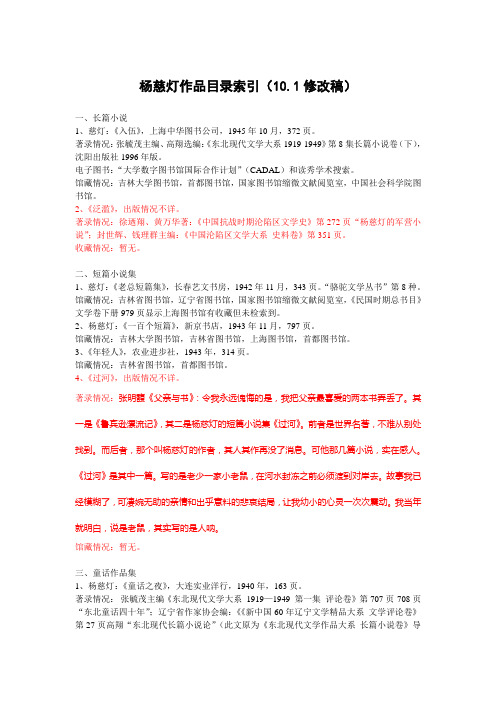

杨慈灯作品目录索引(最新修正)

杨慈灯作品目录索引(10.1修改稿)一、长篇小说1、慈灯:《入伍》,上海中华图书公司,1945年10月,372页。

著录情况:张毓茂主编、高翔选编:《东北现代文学大系1919-1949》第8集长篇小说卷(下),沈阳出版社1996年版。

电子图书:“大学数字图书馆国际合作计划”(CADAL)和读秀学术搜索。

馆藏情况:吉林大学图书馆,首都图书馆,国家图书馆缩微文献阅览室,中国社会科学院图书馆。

2、《泛滥》,出版情况不详。

著录情况:徐迺翔、黄万华著:《中国抗战时期沦陷区文学史》第272页“杨慈灯的军营小说”;封世辉、钱理群主编:《中国沦陷区文学大系史料卷》第351页。

收藏情况:暂无。

二、短篇小说集1、慈灯:《老总短篇集》,长春艺文书房,1942年11月,343页。

“骆驼文学丛书”第8种。

馆藏情况:吉林省图书馆,辽宁省图书馆,国家图书馆缩微文献阅览室,《民国时期总书目》文学卷下册979页显示上海图书馆有收藏但未检索到。

2、杨慈灯:《一百个短篇》,新京书店,1943年11月,797页。

馆藏情况:吉林大学图书馆,吉林省图书馆,上海图书馆,首都图书馆。

3、《年轻人》,农业进步社,1943年,314页。

馆藏情况:吉林省图书馆,首都图书馆。

4、《过河》,出版情况不详。

著录情况:张明馥《父亲与书》:令我永远愧悔的是,我把父亲最喜爱的两本书弄丢了。

其一是《鲁宾逊漂流记》,其二是杨慈灯的短篇小说集《过河》。

前者是世界名著,不难从别处找到。

而后者,那个叫杨慈灯的作者,其人其作再没了消息。

可他那几篇小说,实在感人。

《过河》是其中一篇。

写的是老少一家小老鼠,在河水封冻之前必须渡到对岸去。

故事我已经模糊了,可凄婉无助的亲情和出乎意料的悲哀结局,让我幼小的心灵一次次震动。

我当年就明白,说是老鼠,其实写的是人呐。

馆藏情况:暂无。

三、童话作品集1、杨慈灯:《童话之夜》,大连实业洋行,1940年,163页。

著录情况:-张毓茂主编《东北现代文学大系1919—1949 第一集评论卷》第707页-708页“东北童话四十年”;辽宁省作家协会编:《《新中国60年辽宁文学精品大系文学评论卷》第27页高翔“东北现代长篇小说论”(此文原为《东北现代文学作品大系长篇小说卷》导言);封世辉、钱理群主编:《中国沦陷区文学大系史料卷》第351页。

《灯》--巴金

巴金写《灯》的时候,正 是抗日战争进入极端困难的 相持阶段,当时日军对我抗 日革命根据地发动了接二连 三的“扫荡”,实行了灭绝 人性的“三光”政策;而国 民党反动派阴谋制造了震惊 中外的皖南事变。中国的抗 战前途在许多人看来,都是 一片渺茫。但在作者的内心 深处,他坚信正义必将战胜 邪恶,光明必将替代黑暗。

▪ 四、“我们不是单靠米活着的。”

▪ 人活着,除了必要的物质条件外,还要靠崇高的 精神力量。

▪ 五、“我的心渐渐地安定了,呼吸也畅快了许 多。”

▪ 强调灯光使“心灵”得到安慰。

▪ 六、“在这人间,灯光是不会灭的——我想着, 想着,不觉对着山那边微笑了。”

▪ 这句是全文的点睛之笔,表达了对抗战胜利的信 心和乐观主义精神,相信希望之灯永照人间,光 明终将驱散黑暗,正义必将胜利。 “对着山那边笑了”表现了作者坚定的信念和对 光明未来的憧憬。

▪ 四、点明灯光是不知姓名的人家的用意是 什么?

▪ 表明灯光来自民间,光明在人民心中。 ▪ 五、几盏灯,甚或一盏灯的微光……一点

温暖。

▪ 有一线光明,就有一点希望。

▪ 课文中难句理解:

▪ 二、8节几盏灯甚或一 盏灯的微光……一点 勇气,一点温暖。

▪ 这小小的光明和微弱 的希望虽然暂时不能 战胜黑暗,可是只要 有一线光明,一点希 望,它就可以鼓舞在 黑暗中的人物,给他 们勇气和力量。

▪ 三、11节“我的心 常常在黑暗的海上 飘浮……它有一天 会永沉海底”

▪ “我”在黑暗的日 子里十分苦闷,挣 扎沉浮,如果没有 光明和希望在前头 对“我”的指引和 鼓舞,“我”可能 就会消沉下去。

▪ 手法: ▪ 托物言志、象征。 ▪ 灯象征什么? ▪ 光明、温暖、理想、 ▪ 希望、力量、胜利。 ▪ 线索: ▪灯

迷乱的“傍晚”和清冷的“黎明”——序《任传斗小说选》

”

,

“

”

。

单 就 小 说创

,

高 高举 起

、

血腥 的毛 驴 屠 宰 场 和

,

天上

作 为 一个 过 来 人 和 一 个 老 乡

, ,

我还有

,

龙 肉 地 川 驴 肉 的 驴 肉 宴 在 屠锤 下 木然 不 觉 仍 然 引 颧长 鸣 的 银 灰 毛 驴 这 些 个 细 节 都 具

,

“

’,

一 句 话是 要说 的 当 然

伤和 土地苍凉 的 黎 明

,

‘

”

。

这样 子 的 傍 晚好像 是梵 高 的 油 画 又 好

。

,

这 样子 的 黎 明是 清冷

像 是 郑 板 桥 的狂 草 爆 炸 文 学 的 影子

,

‘

很 明 显 他 的 这 些个

,

,

“

傍

的 你看 定的

“

,

初学时髦的乡

”

村 姑娘 穿 着 短 裙 骑 在

,

晚 具有 着 法 国 新 小 说 派 的 元 素 又 有 着 拉 美

。 。

涂 抹着 一些 个充 满 了 世纪 末情 绪 的 傍 晚 古 老 的 黄河 灰 白 的 乡 村 血 红 的 驴 肉 屠 宰场 一 只 只 能 飞 向 消 亡和 失踪 的 红鸟

的 老娘

,

“

”

,

“

”

,

黄河 边上 风 雨

可 是 官场上 的 任传 斗与 文坛 上 的 任 传

,

,

飘 摇 的 茅 草屋 和 躺在 病 榻 上 正 在 向 死 亡靠 近 等等 等等

, 。

小说家 的任传斗在文坛上 的道路还十分 漫 长 就像 政 治人 的 任 传斗 所拥 有 的 仕 途 一

微小说《晚唱》文学典型性

微小说《晚唱》文学典型性这是一个晚上,街上人们寥寥无几,寂静的夜空只有一星半点的星光点缀着。

一名老者静静地坐在一家茶馆里,他手中拿着一支二胡,轻柔地拨弄着。

旁边的人们在安静地喝茶,有些人在抽雪茄,偶尔有人发出一声轻轻的叹息。

突然,老者开始演奏起了一首古老而悠扬的背景音乐,如丝绸般的音符在夜空中缓缓流淌。

一名穿着白色长裙的女子走进了茶馆,她深深地吸了一口气,眼角流下细细的泪水。

随着音乐的流淌,她的心情也变得慢慢地平静了起来。

那时,其他的人也都静静地看着老者,听着他的音乐。

他们觉得这个老汉,用他的音乐带给了他们许多孤独的安慰。

这也是晚上,散步的人们能听到的最妙的音乐,也是文学中典型的状况。

那女子慢慢地走向了老者,她拿出了纸和笔,轻轻对老者说:“请您为我写一首歌吧。

”老者点了点头,开始弹奏这首歌,并为女子配上了一段动人的词曲。

女子听着,慢慢地闭上了眼睛,那样的快乐让她觉得时间停住了。

只有音乐和她自己。

当音乐结束时,老者慢慢地放下二胡,感叹道:“这是一首悲伤却美丽的歌,但是它也代表了生命中的许多美好。

”那女子默默地离开了,留下了老者和茶馆里的另外几个人,他们还在讨论这首歌。

老者非常感慨地说,“今晚的歌曲是我几十年来的一生,它不仅代表了我的生活,也代表了那个时代。

音乐是无处不在的,它细心地温暖着我们的心。

”那么,这首歌叫做《晚唱》,它让我们看到了音乐在文学中的典型性。

它描绘了一个寂静的夜晚,在音乐的温暖中我们找到了一些安慰,而这安慰或许可以抚平我们心中的孤独与疲惫。

无论是在夜晚还是在白天,音乐都是我们生命中最精彩的一部分,温暖着我们悲伤的心灵,抚慰着我们心中的创伤。

微小说《晚唱》文学典型性

微小说《晚唱》文学典型性每天黄昏时分,食堂门前总会聚集一群五六十岁的老人,他们时而乐呵呵地聊天,时而陷入对往事的回忆。

他们带着满脸的皱纹和雪白的头发,给人一种沧桑而又温暖的感觉。

老人们总是很有规律地点点头,示意一个老者陈文华开口说话。

陈文华是这个小区的开发商,也是大家尊敬的长者。

他通常回忆往事时,语气庄重,慢条斯理,给人以一种安详和稳重的感觉。

陈文华一字一顿地说:“我们那时候可是穷啊!十年文化大革命,一直到上个世纪七十年代末才停止。

我们这一代人因为那段遗憾的历史而少了很多机会,也少了很多经历。

”陈文华长叹了一口气,继续讲述他的故事。

那时的陈文华是一名普通的国有企业职工,大学毕业后被分配到了一家偏远的农村工作。

他和一群有志青年一起在这个原始的山村里插上了希望的翅膀。

“记得有一年的冬天,我们为了避免领导过于拘束,就想出了一个办法。

每到周末,我们就会找个地方吹起了自己的小号。

那个山区没有什么娱乐设施,大家把形成了一个唱歌团队,晚上在田间地头唱歌抒发自己的情感。

”陈文华饶有兴致地道。

赵敏老先生插话道:“那时候,大家对生活充满了向往,也有很多的梦想。

虽然水远了,电不足,但我们心中的激情远远超过了困难。

我们就在那些草地上合唱《我爱你中国》、《春天的故事》等民歌。

大家在美好的音乐中感受到了无限的快乐和自信。

”“是啊,那时候我们很穷,但我们很快乐。

”陈文华笑着说。

“没有电视、没有手机,我们的娱乐就是唱歌,大家互相学习,互相提高。

我们每个人都有自己的梦想,我们一起努力,一起实现。

”赵敏老先生突然凑近了陈文华,悄悄地说:“陈老,我知道你的秘密,你是这个小区唯一的女低音声部。

”周围一群老人闻言脱口而笑,笑声传遍整个食堂。

陈文华做了个鬼脸,“那时候是真的穷啊!为了能有深厚的阵容,我们找过各种办法。

男声、女声都齐全了,就是缺少一个女低音。

大家因此嚷嚷着要我出马,好在我年轻有力气,唱得还行,就随着大家的提议,勉为其难地加入了。

秉灯人作品时间排序

秉灯人作品时间排序

(最新版)

目录

1.秉灯人的作品概述

2.秉灯人作品的时间排序

3.秉灯人作品的时间排序对其创作的影响

正文

秉灯人是我国当代著名的作家,以其独特的文风和深刻的思考广受读者喜爱。

他的作品涵盖了多个领域,包括小说、散文、随笔等,其主题也丰富多样,涉及历史、文化、社会等诸多方面。

在秉灯人的众多作品中,时间排序是一个不可忽视的元素。

他的作品往往以时间的推移为线索,展现出人物的成长、社会的变革以及历史的流转。

这种时间排序的方式,使得他的作品在阅读过程中,具有了更强烈的代入感和连续性。

具体来看,秉灯人的作品时间排序,大致可以分为以下三个阶段:早期、中期和近期。

早期的作品,如《红楼梦补遗》、《夜宴》等,主要以历史题材为主,通过描绘历史事件,展现了人物的命运和社会的变迁。

中期的作品,如《废都》、《平凡的世界》等,则更多地关注社会现实,以现实的时间排序,描绘了社会的发展变化。

近期的作品,如《活着》、《许三观卖血记》等,则以个人的生活经历为线索,以时间的推移,展现了人物的成长和变化。

秉灯人作品的时间排序,不仅使其作品在阅读过程中更加连贯,也深刻地影响了其创作。

通过时间的推移,秉灯人成功地将人物的成长、社会的变革以及历史的流转融为一体,使得他的作品在深度和广度上都有了极大的提升。

同时,时间排序的方式,也使得秉灯人有了更大的创作空间,可以更自由地展现自己的思考和见解。

总的来说,秉灯人的作品时间排序,既是其作品的一种特色,也是其创作的一种重要方式。

《晚唱》的阅读答案

《晚唱》的阅读答案《晚唱》的阅读答案晚唱杨虎五叔家三代使牛。

这一带颇多匠人:铁匠、木匠、改匠……五叔虽然是在田里磨手板皮,却因牛使得好,村人们都亲切地喊他使牛匠。

别人使牛不过混口饭吃。

五叔家每年立春,都要郑重地在牛栏里上香,贴春牛图,献刀头。

祖父在时,还要领着一家大小,恭恭敬敬地对着栏里的牛磕头。

别人使水牛,也使黄牛。

黄牛不能骑,力也不大,还爱捞嘴。

因为这,五叔一向使水牛。

水牛犄角弯弯。

这一天,天上像悬着两个太阳。

五叔和牛累得吭哧吭哧。

主人家催得紧,歇午的时候,牛刚下河,见五叔坐立不安的样子,就站起来,朝五叔叫了两声,又回到了田里。

也活该出事,耙完田,五叔累得一屁股跌坐在田埂上,忘了解下耙具。

牛热得遭不住,拖着耙具,就往河边赶。

水牛跑得风快。

一坝田里的人都惊呆了。

耙具露出尖尖的牙齿,紧紧追赶着水牛的后蹄。

五叔刚“哎呀”一声,就见耙子跳起来,狠狠往水牛的后腿上咬了一下。

水牛一吃痛,四处乱奔,耙具更加疯狂起来,张开嘴,露出森森白齿,一下一下往水牛的臀、后腿、背上……狠狠扎去。

又奔出数十米远,水牛忽然矮了下去。

五叔再也喊不出声来,泪水涟涟,一下子萎在了地上。

傍晚,村里飘起水牛的肉香。

五叔从墙上取下祖父传下来的那只牛角,一个人徘徊在空荡荡的牛栏里,半天,却吹不出声……牛贩子们交易时都不说话,手缩在袖笼里,指头忽长忽短地叫价。

五叔不忙讨价,只把目光缓缓地在每头牛身上移动。

牛群黑黄高低,远远近近地立着,叫着。

月光在天上流动,洗得牛市上时而白,时而黑。

经过一头大水牛时,水牛响亮地叫了一声。

这牛贩子是个年轻人,两眼笑眯眯地招呼五叔。

五叔熟练地将水牛的嘴唇翻开,瞄了瞄牙口,眼里一热,问:咋卖?牛贩子袖笼里动了一下。

五叔伸出手去,捉住那几根指头,犹豫着,还了一个价。

牛贩子嘲笑地摇摇头,目光转向别处。

天快亮了,一声忧伤的牛哞突然叫得牛市上空荡荡地。

五叔一无所获,在地上捡了半截牛绳,正低头怏怏地走。

牛哞声一声比一声凄凉,五叔抬起头来,看见一头苍老的黄牛拼命往一个妇人身后藏。

贾平凹《晚唱》读书笔记

贾平凹《晚唱》读书笔记贾平凹的《晚唱》不仅是其文学创作中的一部重要作品,更是中国当代文学中的一部杰作。

这部小说于1987年由百花文艺出版社出版,不仅标志着贾平凹文学创作的一个里程碑,也代表了中国当代文学对于乡土与人性探索的深入。

在《晚唱》中,贾平凹以其独特的笔触,展现了黄土高原上人们的生活状态与情感纠葛,同时也描绘了那片土地上所特有的文化与历史。

首先,对于那些尚未读过《晚唱》的读者,这部小说其实是以一个小镇为背景,讲述了那里的人们在时代变迁中所经历的种种故事。

在贾平凹的笔下,小镇成为了黄土高原上人们的缩影,而那些生活在其中的人们则是这片土地上的代表。

他们与土地有着深厚的情感纽带,同时也在不断地与外部世界进行交流与碰撞。

小说中的主要人物们都具有鲜明的个性与情感特征。

例如,有的角色在面对家族荣誉与个人爱情之间做出了艰难的选择;有的角色则在努力追求自己的理想与信仰时,不得不面对现实的种种困境。

这些人物在小说中的命运与选择,都成为了贾平凹笔下探讨人性与社会伦理的重要素材。

此外,《晚唱》还展现了一个时代的变迁与历史的沉淀。

贾平凹通过描绘小镇上的种种事件与变革,让读者看到了中国在改革开放时期所经历的巨大变化。

这些变化不仅仅是经济上的发展,更是人们思想观念的转变。

在这个过程中,一些传统的文化与价值观念受到了挑战,而一些新的思想与生活方式也开始逐渐深入人心。

这种时代变迁的背景下,小镇上的人们也开始面临种种新的机遇与挑战。

在贾平凹的笔下,乡土不仅仅是一个地理概念,更是一种情感的归属。

这种情感不仅仅是对土地的依赖,更是对那片土地上所特有的文化与历史的认同。

《晚唱》中的黄土高原不仅仅是一个自然景观,更是贾平凹对于中国西部地区历史与文化的探索与思考。

在这片土地上,有着悠久的历史与传统,而这些传统与历史也成为了贾平凹文学创作中不可或缺的元素。

在阅读《晚唱》的过程中,我深深地被贾平凹对于乡土情结的描绘所打动。

在他的笔下,乡土不仅是一种情感的归属,更是一种文化传承的载体。

巴金散文:灯名家美文欣赏

巴金散文:灯名家美文欣赏

导语:巴金原名李尧棠,另有笔名有佩竿、极乐、黑浪、春风等,字芾甘。

汉族,四川成都人,祖籍浙江嘉兴。

中国作家、翻译家、社会活动家、无党派爱国民主人士。

巴金1904年11月生在四川成都一个封建官僚家庭里,五四运动后,巴金深受新潮思想的影响,并在这种思想的影响下开始了他个人的反封建斗争。

1923年巴金离家赴上海、南京等地求学,从此开始了他长达半个世纪的文学创作生涯。

巴金在“”后撰写的《随想录》,内容朴实、感情真挚,充满着作者的忏悔和自省,巴金因此被誉为“二十世纪中国文学的良心”。

我半夜从噩梦中惊醒,感觉到窒闷,便起来到廊上去呼吸寒夜的空气。

夜是漆黑的一片,在我的脚下仿佛横着沉睡的大海,但是渐渐地像浪花似地浮起来灰白色的马路。

然后夜的黑色逐渐减淡。

哪里是山,哪里是房屋,哪里是菜园,我终于分辨出来了。

在右边,傍山建筑的几处平房里射出来几点灯光,它们给我扫淡了黑暗的颜色。

我望着这些灯,灯山带着昏黄色,似乎还在寒气的袭击中微微颤抖。

有一两次我以为灯会灭了。

但是一转眼昏黄色的光又在前面亮起来。

这些深夜还燃着的灯,它们(似乎只有它们)默默地在散布一点点的光和热,不仅给我,而且还给那些寒夜里不能睡眠的人,和那些这时候还在黑暗中摸索的行路人。

是的,那边不是起了一阵急促的脚步声吗?谁从城里走回乡下来了?过了一会儿,一个黑暗在我眼前晃一下。

影子走得极快,好像在跑,又像在溜,我了解这个人急忙赶回家去的心情。

那么,我想,在这个人的眼里、心上,前面那些灯光会显得是更明亮、更温暖吧。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

《晚灯》第一章自打我的哥哥出车祸走了之后,我就极少出门了。

之前,我尚要到哥哥家附近的博物馆看一下旧书的,但是随着老龄的逼近,那点仅剩的,年轻特有的耐心也消磨殆尽了。

有时候在那里坐一天,翻书的页数总是踯躅在第一页跟第二页之间,我想我只是作为一个陌路人,坐在这里看一回清晨熹微的日光跟薄暮时分酽茶般的暮色在梨花木书桌上泼画出一幅艺术的创作。

除了每周到高凉客运站坐跨海大巴到西海对面的德尔福医院看望我那白发如帚的妻子,我实在是不知道我还可以到何处去了。

但是祸不单行,上个月,由于乳腺癌的折磨,我的妻子也抛下我,一个人走了。

在半年前,我就隐隐约约察觉到了不妥,我抓她的手时,她手臂上的肉如同瓜瓤一般软垮垮,不沁一点的生气。

有时候,我也感叹岁月流逝之快,日月交叠,星霜荏苒,匆遽晃眼之间,七十年就这样走到了尽头。

黄小波说,人生唯一的不幸就是自己的无能。

看着身边的亲人一个一个的被死神唤走,我却无能为力。

那种令人窒息的无力感,也许你们不会懂。

死亡之所以让人感到恐惧,无非是你丝毫察觉不到它的脚步,但是有可能的是,它此刻就站在我们每一个人身边,向着我们,举着那把血迹斑斑的镰刀。

“人生就像西苑路上的毛絮,看似自由,却随风荡漾,身不由己。

”这句话我已经忘记是从何处看到的了,但是现在再念起之时,却愈发的唏嘘。

阿泽携着一家子都到西班牙的福斯特拉去了,为了糊日所能做的,也不过是在租金便宜的暗巷里面经营一家小式中式餐馆,靠血汗撑着一家五口。

对于我们两夫妻而言,我们的血液里还是流淌着传统那种落叶归根的思想,我习惯的,还是东方人那种独特的,棱角分明的脸孔和邻里之间那种暖融融的相处。

偷闲中,他们打电话回家,发发牢骚,抱怨说当地人说他们不要命了,一家人从早忙到晚,从来不打烊休息,也不去参加家庭旅行。

起的比鸡早,睡的比狗晚。

这样下去早晚得出事情。

“明明他们就是一群懒猪,日上三竿了,屁股都快要被烫熟了,还窝在床上不开店门赚钱……”我多少从里面嗅到一丝揶揄的味道。

我总是觉得,生活所赋予我们的,不过是小丑般的闹剧。

妻子走了之后,只要不是特别恶劣的天气,我就坐车到郊外,内心一片虚无,呆滞的在妻子的墓前坐一天,跟雕刻着她名字的石碑说一天见不得人的闺话。

她走了之后,我整日无所事事,那间窄仄的屋子里面,弥漫的全是她的气息,她说过的话语,她的哭闹声,欢笑声,彷徨的声音,和叹息的声音。

人老机器坏,我也懒的动了,我习惯在周一的早上,拖着残体,到高凉市里面的大超市买回一周的食材。

纵使是溽夏,食物容易变质,我也不在乎。

然后抱着牛皮纸裹着的东西,徒步穿过那条狭长的街衢,到东凉大街去,坐337公交车回家。

在等车的时隙间,静静的享受浴在我头上,和肩上的,温煦的日暖。

候车亭外围上不久前工人刚刚漆上的白色腻子还没有干,但是像竹叶般的小鸟脚印已经刻在上面了。

车先沿着榕叶婆娑的德康大街一路缓慢的蠕动,一只渡鸦在街头的垃圾桶里面翻着。

每次,我总能在街口那里看到一些戴着墨镜的家伙。

我讨厌那些戴墨镜的家伙,说实话,我这样做并不是什么所谓的歧视,单纯的原因只是这让别人无法透过那层暗茶色的眼镜片洞悉他们的内心,听说很多政客也是这般做的。

我尤其喜欢看婴儿的眼睛,黑白分明。

眼眸闪着如同清冽的清水洗濯过一般的粹白色。

乏味单一的旅程总是容易诱人入眠。

我最近一连几天一直在做同一个梦,我梦到自己坠入云雾之中,我迷迷糊糊的,睁着朦胧的睡眼,却看到我的父母从邈远的天际驾着一叶尖头小船,从云翳里面晃晃悠悠的,一棹一棹的划出来,空气都泛起了皱纹,涟漪一圈一圈的荡漾着。

他们轻声的唤着我小时候的乳名。

“生儿”“生儿”有好几次,就在我就要抓稳他们阔硕的手掌,跳入那叶扁舟里面时,一个趔趄,从天上跌落,如堕崖般落下,我就惊醒过来了,出一身的虚汗。

每个月靠那点微薄的退休金撑着。

加上恶病缠身,也曾被医生诊断为神经衰弱症。

医生也叮嘱我谨记,人要豁亮一点,别胡思乱想。

车子沿着坑坑洼洼的马路悄无声息的走着。

越到人生的尽头,我愈加喜欢这种奇妙莫测的感觉,你不需要做任何努力,却可以到达你想去的任何地方。

临近郊外的地方,在湫仄的尼古拉大街上,像山羊拉屎一般,柏油路的两边依稀的点缀着几间杂货店、邮局。

在尼古拉大街的尽头,有一间精神病院。

每次路过的时候,我总要向院子里面,抻目望去,大抵今天阴天,天气怕是不好吧,负责人不给精神病人出来活动。

平时的话,你一般都可以看到他们,有的站在枇杷树下,有的穿着洗的发白的斑马线般的病服,嘴角垂着一尺长的哈喇子,有的趴在粉墙那里,向着外面的世界,透出孩童般好奇的目光。

在城市建筑遒尽的地方再向前五公里,在梨花雨站站下车之后,沿着鸢尾花,桫椤树夹道,还有树腰处有一个大树瘤的木棉花的小径走着。

我的家就在这条蚰蜒小路的尽头,那棵树巅高到快要戳穿天穹的南洋楹的树伞下。

这个季节,一群黄眉柳莺在树上啁啁啾啾的吵闹着,黑黢黢的眼珠子咕噜咕噜的左顾右盼,在寻着虫子果腹。

推开竹篱围成的篱笆,是一座水竹跟木材搭建的房子,右手边的角落里,是我的菜园。

但是菜园已经荒芜了,之前妻子还要在上面种一些应季的蔬菜的,青椒,水瓜,豌豆,西兰花之类的,还有常年都可以收集的,如米椒,油麦菜,四季豆等等。

到了年末的时候,妻子还要拿一只竹簟箩,摘那些枝头结满了葱籽的水葱和油麦菜种籽回来,脱籽,晒干,储好,等到来年立春翻地的时候,重新种一次。

不幸的是,自从她被查出患有乳腺癌之后,院子就彻底的荒废了,我手笨,干不来这些话,再说,也没时间。

所以,只能眼睁睁的看着那些漂荡过栏栅的野草种子,在这里落地生根,直到完全的侵占这片黑油油的腐殖质土地。

每次妻子向我问起关于菜园的近况,我总要背过身去,神色慌张,绰着水果刀,手忙脚乱的削一只苹果,我只能用谎言来诓骗她,好得很呢,青瓜啊,青椒啊,豆角啊,今年结果特别多,等着你回去摘了给我烹饪出米其林餐厅般的佳肴呢。

只有这时,她的脸上才会浮现出久违的淡淡笑意。

但是事实是,现在那个用水竹搭的竹棚上,还抹着一丝暗淡的黛绿色,几根褐紫色的丝瓜藤蔓病怏怏的垂着,末端还吊着一条瓜肉已经成丝的丝瓜。

由于神经衰弱,夤夜里面一丝不大不小的声响,譬如家鼠在厨房里面撞了一下碗碟,如筷子板粗大的柞木虫在橡胶木材房门里面钻孔,或者那种类似于在安宓的夜里,小石子落在天窗上的声响,我都要醒来,醒来还是习惯性的探探邻床的温热。

翻醒过来之后,即便我再怎么辗转反侧,也难以再次睡去了,只能干瞪着眼盯着淡清色的天窗到天明,看灰压压的黑夜换上如雪般的大衣。

而且,我经常都听到一些奇怪的声响,即便是死寂的黑夜里也不例外,有时候我都快分不清真假了,就是那种火车压轨,急厉驶过的声音,一直在我的耳朵里面轰轰作响。

第二章第二天中午,我吃完午饭之后,就到二楼寝室,枕着那个结婚时的大红花布枕头躺下了,我实在是无处可逃了。

睡的迷迷糊糊的时候,我隐隐约约听到楼下有敲门声,像啄木鸟用它那尖棱棱的喙凿开有粉蠹的树躯一样的钝重有力的声音。

“外公,你在家吗?”我爬起来,趿拉着拖鞋,推开落地窗,走到阳台上面,毒辣的阳光让我一下子闭紧了眼睛,只留下一条缝,我探头往下面看了一下。

“小岑,你来了?”“是我,外公,快开门吧,可热死我了!”她的鼻翼上全是汗滴,汗涔涔的一片,脸颊殷红,洇了一层淡淡的红色,穿着一条天蓝色的帆布工装裤。

“没打搅到你享受午觉吧?”“没有。

”进门之后,她从门角那里拉过一张马扎椅子,一屁股坐下。

她的手臂被炎日晒的通红,如同深夏的桂味荔枝一般,我笑她,“看来你又要黑一圈咯!”“不管它”,她喘均了气,我转身到厨房给她端了一杯温水。

她接过来,用力的抿了一口,不怀好意的说,“外公,你之前不是大学老师么?来翻译一下这句英语。

”“算了吧”,我无辜的说,“我脑子现在可严重退化了。

”“Is he of us?你说一下这是什么意思?”,但是还没等我说出口,她就说了一句,还挑衅般的挑起柳眉,骨嘟着嘴巴。

“小岑,你吃过饭了吗?”,我欹靠着墙壁,扭头看了一眼挂在墙壁上的挂钟,时针已经指到十二点半的位置了。

“先别管这个,你先回答我这个问题嘛!”“好吧,我不知道”,我蹙着眉头说。

“猜不到吧”,她得意的左右晃动脑袋,一字一顿的说,“正确的翻译是,彼乃我辈中人否?”我白了她一眼,“别闹了,垠小岑同学。

这句话本来就有语法错误。

”“这是我从梁实秋先生的散文集《我在小学》那里看来的,”她坐在马扎上瞪大眼睛说。

“我讨厌这些运动鞋的鞋舌,总是很容易歪斜斜的”,我给她拿来拖鞋换下,她翘起二郎腿,忿忿的说道。

“竟然你考了我,我也要考你一题”,我拍拍手,拂掉站在手背的尘埃说。

“放马过来吧”,她咬着嘴唇说,“我不怕。

”“听题,猜一事物。

”“看不见,也摸不到,听不见,也闻不到。

躲在星辰后,藏于山丘下,把空洞装满”,我猛烈的干咳了几声,拍了拍胸膛。

“外公,你没事吧!?”,她吓坏似的说。

“它先来一点,再全部赶到。

它终止生命,扼杀欢笑。

猜一个事物”,我扬了扬手,接着说了下去。

“这个是《霍比特人》电影里面的”,小岑吃吃吃的笑着说,“谜底是黑夜。

”“唔?!”“我斗胆说,这个不算作弊吧。

”“当然不算”,我说,“就好比如达芬奇的《蒙娜丽莎》一样,很多不知道的人会以为真的有这样的一个名字,但是事实就是蒙娜在意大利语里面为Madonna,简称即是Monna,这是夫人的意思,所以蒙娜丽莎,实际上就是丽莎夫人的意思。

但是,如果你没有看过这些知识的话,你会知道吗?”“哈哈哈,在理。

”“今天是夏至吗?”,小岑越过右肩,问了我一句。

我戴上老花镜,转身翻了翻日历本,把眼镜推上鼻梁,“对,今天是农历夏至节气了。

”“外婆是上个月这个时候走的”,她说,“对于外婆离世的事我很遗憾。

”她眼睛酸涩,红了眼眶,我哽咽着,心酸的晃了晃头,用那满是老人斑的右手拭去她脸上冰凉的泪。

“你吃过饭了吧?”,半响,她才慢慢的平复下来心情,我说,“我已经吃过了,你呢?”她敛手把细长的鬈发拢在耳畔两侧,“外公,你坐着吧,我自己来煮饭就行了。

”她从储物柜里面用手掌心抔出一抔黄豆,放在菜盆里面洗着,拣出那些已经被虫子蚀坏的,“外婆生前就说你手笨,还经常担忧,如果她先你而去了,谁来照料打理你的生活……我那时说她这是杞人忧天呢。

”我尴尬的笑着,看她用豆浆机打了一玻璃杯豆浆,加了一大勺白糖。

“你外婆经常说我们都是一个模子里面印出来的,都是糖啊祖,没糖就活不了”,我坐在客厅里面,看着她的身影在厨房里面晃着。

她打开冰箱门,“外公,你怎么生活这么不检点啊,这些蔬菜冻太久了,都不新鲜了。

你什么时候囤的?”“有一些是昨天买的,有一些是上周的……”“这包太妃糖都烊掉了……”“这个鳜鱼再不吃,鱼肉就要坏馁了……”“这些挂面都快要虬成一团了……”…………“这些之前都是你外婆处理的”,我缓缓的说。

不一会儿,厨房里面砧板砰砰的响,她抓起一条大鳜鱼,捏一把肉刀,把刀镡往砧板下掼一掼。