古代小说戏剧通论人鬼型小说分析

浅论魏晋六朝志怪中的人鬼恋

浅论魏晋六朝志怪中的人鬼恋作者:雷斌武志龙来源:《青年文学家》2009年第13期摘要:魏晋六朝志怪中的人鬼恋可以分为四种模式,四种模式的故事情节具有共同的特点,这些特点的形成有其深刻的社会原因并对后世创作产生了深远影响。

关键词:人鬼恋;模式;产生原因;影响【中图分类号】I206【文献标识码】A【文章编号】1002-2139(2009)-13-0000-01魏晋六朝志怪中的人鬼恋作品,均为女鬼和人相恋,其结局多数情况下以悲剧告终,可以分为途中遇鬼、女鬼上、还魂结合、姻缘宿定四种模式。

一、途中遇鬼。

通常情况下,这种模式多为男子独行至深山野林中得遇女鬼,经过一段时间夫妻生活,后迫于外界原因,不得不分手。

出自干宝《搜神记》的《辛道度》讲述了书生辛道度游学途中到一家大宅求食,主人小姐以礼相迎,并坦直地说出了自己身份并提出“愿为夫妇”的要求。

“君是生人,我鬼也。

共君宿契,此会可三宵,不可久居,当有祸矣”。

临别赠金枕一枚。

辛道度后来卖这金枕被秦妃发现,查之情实,遂封辛道度为驸马都尉。

同种模式的作品还有出自《搜神记》的《卢充》,出自《甄异传》的《秦树》等。

二、女鬼上门。

在这种模式中,女主人公均主动求婚,夜来昼去,但举止或多或少异于常人,最具代表性的当推《谈生》。

出自曹丕《列异传》的《谈生》讲述了谈生“年四十,尚未娶妻,常感激读《诗经》。

夜半,有女子年可十五六,姿颜服饰,天下无双,来就生,为夫妇。

”并告诫他说:“我与人不同,勿以火照我也,三年之后,方可照耳。

”二人恩爱相处,生下一儿子已两岁了。

好奇心促使谈生在妻子熟睡后亮灯去照,见“其腰上已生肉如人,腰下但有枯骨”;其妻醒来,具以实情,人鬼不得不分离,后来谈生出售鬼妻临别前赠给他的珠袍,给鬼娘家发现,这才知道鬼妻是睢阳王之亡女。

出自《异林》的《钟繇》也是这一模式的作品。

三、还魂结合。

这种模式的作品写男主人公对所爱女子倾注了不可遏止的热情,使女子死而复生。

出自《搜神记》的《王道平》描述了王道平“少时与同村人唐叔偕女,小名父喻,容色俱美,誓为夫妇。

论《聊斋志异》人化异类问题

论《聊斋志异》人化异类问题《聊斋志异》是一部著名的古代奇幻小说,其中涉及了众多的人化异类问题。

在这部小说中,人与妖、鬼、神之间的互动关系被淋漓尽致地展现了出来。

首先,从人化妖的角度来看,《聊斋志异》中的妖往往是具有人性的,它们在外貌和行为上与人类互相模仿,甚至附着于人类身上。

如《续牡丹亭》中,丽华总结舞女的表演,发现其中有一位舞女表演得羞涩纤细,手脚不便,但眸子耀闪,温柔可人,实际上就是一个附身在女孩身上的海蛇精,而当她被逼到绝境时,她的真实形态也被揭示了出来。

这种类型的人化妖一方面暴露出妖的原形,一方面也展示出妖的善良和对人类的适应能力。

其次,人化鬼的形象在小说中也经常出现。

在民间信仰中,鬼魂是无法体现为真正的人形的,但在《聊斋志异》中,却揭示出了鬼魂具有人形和人情之类的特征。

比如在《牡丹亭》中,李娘子因为无法完成心愿而成为了鬼魂,她在人间寻找真爱的故事,就表现出了她在形态和情感上的人性化。

为了能够赢得阴间的法王庇佑,小施在《卖马》中甘愿将自己的魂魄“卖”给了阴王府,成为了人类和鬼魂之间的桥梁。

这种人化鬼将鬼魂的形象抽象为有情感、有思考能力和有交往行为的人形。

最后,神祇的人化也是《聊斋志异》中值得一提的问题。

神祇与妖精、鬼魂一样,基于古代宗教和信仰体系出现。

在小说中,神祇有时可以以各种形式呈现出来,它们往往具有特定的属性和力量,但同时其形态也是人形化的。

在《鸩酒》中,铁拐李和莫愁女被人类尊为神仙,他们的提取和蝉联的方式是基于中国古代的神仙文化传统,而在故事故事中,他们的形态同样以人形出现,与人类互动。

这种人化神祇,反映了人类将神灵塑造成人形形象的文化习惯和信仰手段。

综上所述,《聊斋志异》中的人化异类现象,不仅向我们展现了中国古代人类征服和利用妖魔鬼神的能力,同时也展现了妖魔鬼神对人类的依赖和关注,因此,以人类身份出现的妖魔鬼神和神仙人形形象,更是一种大胆尝试和生动的展示方式。

唐人小说人鬼情恋故事范型及其文化心理观照

文 章 编 号 :64— 2 5 2 1 )3— 0 2— 6 17 9 3 ( 00 0 0 3 0

唐 入 小 说 人鬼 情 恋 故 事 范 型 及其 文化 心 理 观照

熊 明

( 宁大学 文学院 , 宁 沈 阳 10 3 ) 辽 辽 10 6 摘 要: 在唐人 的情恋题材小说中 , 人鬼情恋故事十 分引人瞩 目, 不仅数 量多 , 较之六 朝时期 的同类小说 , 在情 节模式上

中 国古代 小说 中人 鬼情 恋 故 事 , 在六 朝 志 怪 小

式大 致为 : 鬼女行 步 人 间 , 间男 子 见 而 悦之 , 鬼 人 携

说 中就 已有 出 现 , 列 异 传 》中的 《 生 》 《 氏 异 《 谈 、陆

女而归 , 于是 发 生 一 段 人 鬼 情 恋 。如 《 异 记 ・ 广 王 玄之 》 王玄 之 “日晚徙 倚 门外 , 一 妇 人 从西 来 ” , 见 ,

崔 女母 不敢 违兄 之命 , 崔女 愿嫁 柳 生 。其 母 冷女 , 而

遂嫁 女 于柳 生 。崔 女 母 乃 言 于 其 舅 , 女 被强 窃 而 称 去 。执 金吾 王 氏 乃 密令 捕 访 。后 崔女 母 卒 , 生 携 柳 妻往 吊 , 为执 金 吾所 获 。 闻于官 。柳 生辩解 无果 , 公 断 王家 先下 财 礼 , 女 归 王 家 。金 吾 子 王 生悦 崔 女 崔

一

“ 如此数四” “ , 王试挑之 , 女遂欣然, 因留宿” 情恋 ,

发生。又如《 广异记 ・ 李元平》 李元平“ , 客于东 阳

精舍读 书 , 岁余 暮 际 , 有 一 美女 服 红 罗裙 襦 , 色 忽 容

甚丽 , 有青 衣婢 随来 , 元 平 所 居 院他 僧 房 中 , 悦 入 平 而趋 之 ” 虽 先 有 青 衣 怒 斥 , “ 从 中 出 , 见 忻 , 而 女 相 悦, 有如 旧识 ” 有 了人 鬼一 夜 情恋 。故 事 中鬼 女 自 ,

论唐传奇中人鬼恋小说的母题演变及发展动因

相比. 唐 代传 奇 的笔法 更 为细 腻精妙 , 故 事情 节更 加

丰 富离奇 。 人 物情 感亦 更加 浓烈 奔放 。 是 中国古典 小 说走 向成 熟 的标 志 。

唐代 中期 是 唐传 奇 的繁荣 时期 。从 作 品内容 上

看, 大致 可分 为神 怪 、 爱情 、 历史 、 侠 义等 题材 。其 中 有些 作 品 内容相 互交 叉 ,如神 怪兼 爱情 类 的题材 就 很 多 。人鬼 恋故 事 即属其 中 。这类 题材 并非 始 于唐 代 .早 在汉 魏晋 南北 朝 时期 它就 以清 晰 的面貌 和鲜 明的 个性完 整地 出现 在 的志怪 小说 中。而作 为 前朝 志怪 小 说 的继承 和 发展 ,唐传 奇 中人鬼 恋小 说 的着 眼点 已从 鬼 神之 “ 怪” 转 向人 事 之 “ 奇” , 通 过 描写 人 与 鬼 的婚恋 来反 映世 俗爱 情 。

赵 妍, 杨 雪

( 吉林 师范 大学 国际 文 化 交 流 学 院 , 吉 林 四平 1 3 6 0 0 0 )

中 国古典 小说 发 展到 了唐代 ,传奇 可谓 大放 异

彩 。它前 承六 朝 志怪 , 后启 宋元 话本 , 而 与前 朝小 说

如《 广异 记》 中 的《 张果 女》 、 《 王玄 举女 殇 , 男可 知也 。 ” 但 因冥 婚耗

在这 些作 品之 中 , 《 郑德 桥》 对故 事结 局 的处 理 则有 别 于其 它 小 说 以男 女 永诀 抑 或 复 活 团 圆收 场 ,

那 就是 在 艳遇 过后 ,男 女主 人公 的关 系未 因为 种 种 外界 因素而 断 绝 , 相反 , 跟 女 鬼 约定 的时 限一 到 , 郑

o

论唐 传 奇 中人 鬼 恋小说 的母 题 演变及 发展 动 因

人鬼绝恋,因梦成戏——《牡丹亭》的叙事特点分析

而且在情节构架中体现 出了作者别具 匠心的才思,但其叙事结构历来颇受争议 。本文通过对 牡丹亭》文本的研 究,从叙事的主题 、情节、时空、模式等方面来客观分析这部作品的叙事特点,从 而全 面把握该剧的叙 事结构和

艺术特 色,这对研究明清传奇也有重要 的启发意义。

关键词: 牡丹 亭》 母题

【 1 】 霍松林.“ 六一风神 ”垂典 范一一说欧阳修 Ⅸ 伶官传序 》 E J ] . 中

史》 的主要 目的是 “ 重劝 戒 ,示世 也 ”。由于他 是立足 于 华 活 页 文选 ( 教 师 版 ), 2 0 0 8 ,( 0 7 ).

[ 2 】【 宋] 罗大经. 鹤林玉露 [ M ] . 北京:中华书局 ,1 9 8 3 .

情 贯注在文章 的始终 ,使全 文具有气势 充畅 ,感慨淋 漓的

清 人刘 熙 载在 《 艺概 ・ 文 概 》 中说 : “ 欧阳公 《 五 鲜 明特 点 。

参考文献:

亦可悲 矣。公他文亦 多侧隐之意 。”欧阳修 重编 《 新五 代

现 实 来 总 结 历 史 的经 验 教 训 ,所 以 笔 端 常 带 激 情 。 诵 读 本 文 , 我 们 不 难 感 受 到 充 溢 于 字 里 行 间 的 饱 满 感 情和 通 贯 于

以情反理 、高歌男女情 爱的旷世之作 ,看似独立 ,然 而在

这些虚 词不仅给文章 平添 了浓烈 的感情色彩 ,而且使人 读 饱含 着作者对 现实的 隐忧和对 北宋王朝 的企冀 。可 以说, 来更觉 韵味悠长 。宋 人罗大经 说: “ 欧苏惟 用平常虚字 ,

而 妙丽 古雅 , 自不 可及 。 ” ( 《 鹤林 玉 露 》 )

法 ” 。n 1 ( 。 汤显 祖 曾言 : “ 传杜太 守事者,仿佛晋武 的极致表 达。而醒后现 实的巨大落差 ,使她萌生 了反 抗意

《聊斋志异》中的“人鬼恋”研究

《聊斋志异》中的“人鬼恋”研究

《聊斋志异》是中国清代著名小说家蒲松龄创作的文言短篇小说集。

书中的优秀作品,反映了广阔的现实生活,提出许多重要的社会问题,表现了作者鲜明的态度。

在全书中篇幅最多,是描写爱情主题的作品。

本文结合当前人鬼恋研究现状以及存在的不足,从《聊斋志异》“人鬼恋”故事的类型分类入手,对“人鬼恋”故事的基本类型加以划分,归纳出“人鬼恋”故事的特点,在此基础上总结出“人鬼恋”故事的文化价值和其所蕴含的审美意识,从而得出相应的研究结论。

对《聊斋志异》中“人鬼恋”这一母题下的众多故事依据其故事情节进行分类,以期能够对纷繁复杂的故事抽丝剥茧,对其作出简单而清晰的判断。

从叙事特质和与“人狐恋”、“人妖恋”的区别角度进行归纳、总结“人鬼恋”故事的特点。

全文研究综合运用叙事学理论对“人鬼恋”故事结构具体分析,从《聊斋志异》中抽出6个典型的故事,对其故事背后的文化内涵进行深入分析,并了解其背后的文化因子。

笔者结合作者所处的时空背景,通过对《聊斋志异》中“人鬼恋”故事情节设计、人物形象塑造进行分析,客观的总结作者的婚恋观、女性观以及反抗精神的进步意义和不足。

“人鬼恋”故事的主题是描述人鬼相恋,但其背后再现的是作家的独到体验,同时更蕴含着作家丰富的审美意识。

笔者从诗意美、爱情美、悲剧美的三个角度来分析《聊斋志异》中“人鬼恋”所蕴含的审美意识。

《聊斋志异》用谈狐论鬼的形式抒发了作者怀才不遇、坎坷一生的悲愤之情,表达了作者对现实社会各种丑恶现象的讽刺与批判。

众女鬼那美艳外表、善良内心代表

了作者对理想生活的热爱和对完美女性的颂扬,因此《聊斋志异》作为中国古代文言文短篇小说集大成者当之无愧。

高中二年级语文古代戏剧与小说的创作与评析

高中二年级语文古代戏剧与小说的创作与评析古代戏剧和小说是中国古代文学的两个重要组成部分,它们在古代文化发展中起到了重要的推动作用。

本文将从创作背景、创作特点以及评析等方面,对古代戏剧和小说进行深入探讨。

一、古代戏剧的创作与评析古代戏剧作为古代文学的瑰宝之一,以其独特的韵味和多样的表现形式吸引着人们的目光。

古代戏剧的创作主要有以下几个特点:首先,古代戏剧的创作具有深厚的历史积淀。

中国古代文明悠久,历史上的戏剧作品广泛流传,不同朝代的戏剧作品代表着各自时代的特点和表达方式。

其次,古代戏剧的创作具有丰富的艺术形式。

古代戏剧包括传统的京剧、昆曲等,每种戏剧都有独特的表演形式和技巧,表达了不同的情感和思想。

古代戏剧的创作与评析需要从多个角度进行分析。

首先,要考察古代戏剧在历史背景下的社会影响力。

其次,要关注戏剧作品的主题和表达手法,探索其中的思想内涵。

最后,要对古代戏剧的文学价值做出准确的评价。

二、古代小说的创作与评析古代小说是中国文学史上的又一重要组成部分,它以其独特的叙事方式和精彩的情节吸引了一代又一代的读者。

古代小说的创作具有以下几个特点:首先,古代小说的创作展现了深厚的人文关怀。

古代小说在叙事的同时,特别注重对人物的刻画和情感描写,通过丰富的形象语言,展现了作者对人性的思考和关怀。

其次,古代小说的创作紧密结合了当时的社会背景和文化特点。

由于历史的进程和社会的变迁,古代小说作品在时代特征和文化风格上有所不同,这也为我们评析古代小说提供了广阔的研究空间。

对古代小说的创作与评析,我们可以从多个方面进行考察。

首先,要分析小说作品的结构和叙事技巧,探究作者在叙事过程中的表达意图。

其次,要对小说作品中的人物形象和情节进行剖析,寻找其中蕴含的哲理和价值观。

三、古代戏剧与小说的联系与互补古代戏剧和小说在形式和表现手法上有所差异,但二者在创作主题和文学价值上存在相似之处。

戏剧可以通过演员的表演和舞台的布景来展示故事情节和人物形象,而小说则通过文字的叙述和描写来构建故事情节和人物形象。

中国古代文言人鬼婚恋小说研究

其次,古代文言人鬼婚恋小说中所运用的文学手法和表现形式,对当代文学 创作产生了深远影响。

参考内容

在中国文言小说中,狐意象是一种富有神秘色彩和艺术魅力的主题。它以幽 雅、机智、狡黠的形象出现在作品中,给读者留下深刻的印象。本次演示将通过 分析狐意象的关键词、情节展开以及高潮部分,来阐述其在文言小说中的独特魅 力。

在结尾总结中,我们可以看到狐意象在中国文言小说中的重要性。它不仅为 故事情节增添了色彩,还赋予了故事深刻的内涵。狐意象的神秘、魅力和智慧特 征,引发了读者对超自然力量的想象和思考。狐意象也成为了表达人性、爱情和 命运等主题的载体。通过狐意象的表现,故事传达出人们对善良、勇敢、正义等 价值观的认同,给读者留下深刻的印象。

总之,狐意象在中国文言小说中扮演着重要的角色。它以其独特的魅力和表 现形式,为故事情节增色不少,同时也引发了读者对诸多主题的思考。这种神秘 而富有魅力的意象为中国文言小说注入了持久的生命力,成为了中华文化宝库中 一颗璀璨的明珠。

诗化特征研究:从关键词到内容 的全方位解析

自古以来,文言小说以其独特的诗化特征,吸引了无数读者的心。本篇文章 将通过关键词分析和内容解读,深入探讨文言小说的诗化特征,以期增进大家对 这一文学现象的理解。

在意境上,《聊斋》中的象征表达使其具有浓厚的诗化色彩。《画皮》中的 “皮”作为一种象征,暗示了人性的复杂和现实的虚幻;《聂小倩》中的“鬼” 则反映了人们对超自然力量的恐惧和敬畏。这些象征性的表达方式使《聊斋》的 故事具有了更深的寓意和内涵。

三、结论:文言小说诗化特征的 影响与价值

ห้องสมุดไป่ตู้

文言小说的诗化特征不仅表现在其优美的语言、严谨的结构和深远的意境上, 更体现在其作为文人的精神寄托和文化传承上。这些诗化特征使得文言小说具有 了极高的文学价值和艺术魅力,影响了一代又一代的读者。

关汉卿鬼魂梦魇

关汉卿戏剧中的“鬼魂”与“梦境”情节分析关汉卿是我国古代戏剧家中的巨擘,被称为中国的“莎士比亚”。

他一生创作杂剧67种,现存18种,而在这不少作品中,作者善用“鬼魂”与“梦境”来丰富情节,推动故事发展。

正是由于他作品中的的“鬼魂”与“梦境”极具表现力地将带有迷幻色彩,不少人还将他的作品中的“鬼魂“与莎士比亚的《哈姆莱特》中的“鬼魂”进行比较,可见作者在这极具迷幻色彩的“鬼魂“与”梦境“的成熟驾驭。

其实在中国古代小说等叙事性文学作品中, “鬼魂与梦境”之类的情节描写由来已久, 但在戏剧中大量安排这样的情节, 却是自关汉卿开始的。

关氏戏剧创作中所运用的“鬼魂与梦境”有着独到的内蕴, 形式成了具有关式特色的“鬼魂戏”或者“梦境戏”,对后来的戏剧创作产生了深远的影响。

可以说, 关汉卿作为元杂剧创作的“第一人”, 大量将鬼魂梦兆引入戏剧当中, 大大增强了戏剧扑朔迷离的特性, 开拓了戏剧创作的新的法门, 创建了元杂剧“鬼魂”戏和“梦兆”戏的范式, 为后来这类戏的创作有着明显的示范作用。

在关汉卿之后, 我们看到了大量安排鬼魂梦兆情节的戏剧的剧作出现, 公案戏如《范张鸡黍》、《昊天塔》、《陈州粜米》、《灰阑记》;爱情戏如《倩女离魂》、《扬州梦》、《汉宫秋》、《梧桐雨》、《西厢记》等,可以说关汉卿的《窦娥冤》和《西蜀梦》两部杂剧是现存最早最完整的元代“鬼魂戏”。

关氏把鬼魂引进了戏剧创作中, 上演了由人变鬼的故事, 并运用“以实证虚”的艺术技巧, 将演员化装成鬼魂生前的模样, 运用种种表演和有关描绘魂气的曲辞来演述魂气的形态, 以此唤起受众的情感和关注。

实际上,鬼神的观念在上古初民的意识里就已经萌生,人们认为人死后灵魂不会散去, 有的是为了却心愿, 有的是为保护家人平安, 尤其是冤魂, 更是驱赶不走, 直到报仇昭雪之后, 才返回阴间。

可以说, 鬼神迷信在古人的思想深层埋下了层层烙印。

所以说,关汉卿是一个将作品建立在广大民众心理之上的成功剧作家, 他会在自己的作品中渗透天变与战争饥荒相联, 与冤狱相联的鬼神观念以及盛行于世的祭祀风俗。

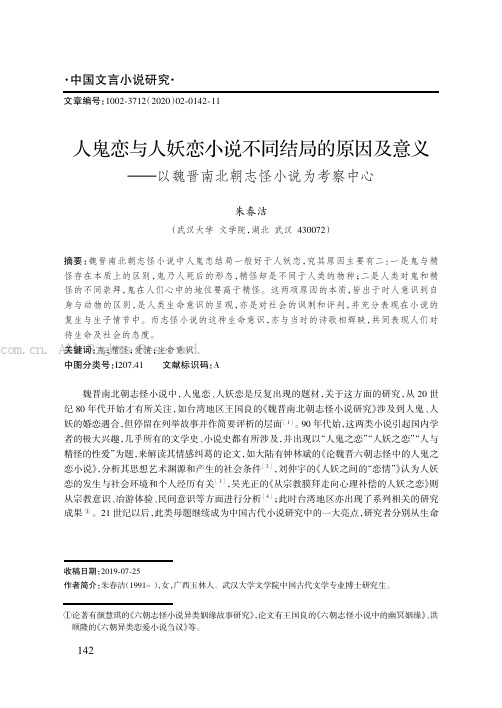

人鬼恋与人妖恋小说不同结局的原因及意义———以魏晋南北朝志怪小说为考察中心

人鬼恋与人妖恋小说不同结局的原因及意义———以魏晋南北朝志怪小说为考察中心朱春洁(武汉大学文学院,湖北武汉430072)摘要:魏晋南北朝志怪小说中人鬼恋结局一般好于人妖恋,究其原因主要有二:一是鬼与精怪存在本质上的区别,鬼乃人死后的形态,精怪却是不同于人类的物种;二是人类对鬼和精怪的不同崇拜,鬼在人们心中的地位要高于精怪。

这两项原因的本质,皆出于时人意识到自身与动物的区别,是人类生命意识的呈现,亦是对社会的讽刺和评判,并充分表现在小说的复生与生子情节中。

而志怪小说的这种生命意识,亦与当时的诗歌相辉映,共同表现人们对待生命及社会的态度。

关键词:鬼;精怪;爱情;生命意识中图分类号:I207.41文献标识码:A魏晋南北朝志怪小说中,人鬼恋、人妖恋是反复出现的题材,关于这方面的研究,从20世纪80年代开始才有所关注,如台湾地区王国良的《魏晋南北朝志怪小说研究》涉及到人鬼、人妖的婚恋遇合,但停留在列举故事并作简要评析的层面[1]。

90年代始,这两类小说引起国内学者的极大兴趣,几乎所有的文学史、小说史都有所涉及,并出现以“人鬼之恋”“人妖之恋”“人与精怪的性爱”为题,来解读其情感纠葛的论文,如大陆有钟林斌的《论魏晋六朝志怪中的人鬼之恋小说》,分析其思想艺术渊源和产生的社会条件[2],刘仲宇的《人妖之间的“恋情”》认为人妖恋的发生与社会环境和个人经历有关[3],吴光正的《从宗教膜拜走向心理补偿的人妖之恋》则从宗教意识、冶游体验、民间意识等方面进行分析[4];此时台湾地区亦出现了系列相关的研究成果①。

21世纪以后,此类母题继续成为中国古代小说研究中的一大亮点,研究者分别从生命收稿日期:2019⁃07⁃25作者简介:朱春洁(1991-),女,广西玉林人。

武汉大学文学院中国古代文学专业博士研究生。

·中国文言小说研究·文章编号:1002⁃3712(2020)02⁃0142⁃11①论著有颜慧琪的《六朝志怪小说异类姻缘故事研究》,论文有王国良的《六朝志怪小说中的幽冥姻缘》、洪顺隆的《六朝异类恋爱小说刍议》等。

古代文学的戏剧性特点

古代文学的戏剧性特点古代文学是中华民族传统文化的重要组成部分,其中戏剧作品是古代文学的重要形式之一。

古代文学的戏剧性特点体现在其独特的叙事方式、生动的人物形象和丰富的情节设置上。

首先,古代文学的戏剧性特点体现在其独特的叙事方式上。

古代文学作品往往采用对白的形式来展现故事情节,而非现代小说中常见的旁白式叙述。

这种对白的叙事方式使得作品更具有戏剧性,读者可以更加直观地感受到人物之间的互动和情感的碰撞。

例如《红楼梦》中的贾宝玉和林黛玉之间的对话,通过对话的形式展现了两个人物之间的情感纠葛和内心世界的变化。

其次,古代文学的戏剧性特点体现在其生动的人物形象上。

古代文学作品中的人物形象往往具有鲜明的个性和丰富的情感,他们的言行举止往往能够引起读者的共鸣。

例如《西游记》中的孙悟空,他机智勇敢、机灵活泼,与其他人物之间的冲突和互动使得整个故事更加生动有趣。

古代文学作品中的人物形象往往具有一定的象征意义,他们代表着不同的价值观和人生观,通过他们的言行来传递作者的思想和观点。

古代文学的戏剧性特点还体现在其丰富的情节设置上。

古代文学作品往往包含多个情节线索,通过这些情节线索的交织和发展展示了故事的发展和人物的成长。

情节的设置往往紧凑而扣人心弦,读者很难预测下一步的发展,这种悬念和紧张感使得古代文学作品更具有戏剧性。

例如《水浒传》中的108位好汉,每个人物都有自己的故事和遭遇,通过他们的冲突和合作展现了一个庞大而复杂的情节体系。

古代文学的戏剧性特点不仅体现在作品本身的形式上,也体现在其与观众的互动中。

在古代,文学作品往往通过戏曲演出的形式与观众进行互动,观众可以通过演员的表演来感受故事的情节和人物的形象。

这种互动的形式使得古代文学作品更加具有戏剧性,观众可以在欣赏戏曲的同时参与到故事中去,与人物共同经历和感受故事的发展。

总之,古代文学的戏剧性特点体现在其独特的叙事方式、生动的人物形象和丰富的情节设置上。

这些特点使得古代文学作品更具有戏剧性,能够引起读者的共鸣和情感上的共鸣。

论鲁迅创作中“人鬼交融”的艺术设置

论鲁迅创作中“人鬼交融”的艺术设置鲁迅是中国文学史上一位杰出的作家,他的作品深入研究了中国社会的历史和现实问题,描绘了社会阶层与人性的矛盾和斗争,在其创作中,鲁迅经常采用“人鬼交融”的艺术设置,表达了深刻的思想和良好的文学水平。

首先,鲁迅在他的小说中经常使用人与鬼这两个形象来揭示中国社会的黑暗和腐朽。

在《阿Q正传》中,阿Q被描绘为“鬼”,因为他在中国传统文化中属于“败类”,并且是一个追求权力和地位的道德沦陷的人。

鲁迅利用“鬼”这个形象将阿Q与中国传统文化中的“鬼神”联系在一起,突出了社会的黑暗面和阴险。

同样,在《药》中,鲁迅也用“鬼”来形容古代中国士兵在受命毒打几十年后被迫成为冷酷、无情的杀戮机器,失去了人性,成为了鬼。

其次,鲁迅通过“人鬼交融”的艺术设置,表达了自己的思想。

在他的小说中,鬼往往被描绘为在社会中被迫无奈的人,因为社会的腐败和黑暗的控制,他们被迫追求个人生存的权利,并不再关心自己是不是受到了普遍的尊重和爱护。

人世间的正常社会与文化价值体系已经被肆意践踏,导致了人鬼交融这样的情况出现。

这代表了鲁迅对中国文化、文化碎片化的看法。

最后,鲁迅通过使用“人鬼交融”的艺术设置,展现了他对中国文化、社会和人文主义价值的深刻关注。

通过展示不同文化和信仰系的差异,他强调了人类共通价值的重要性。

他旨在呼吁中国的社会和文化必须在全球化的时代尊重和尽可能地传承其历史和传统。

总之,鲁迅的创作中“人鬼交融”的艺术设置,反映了他与中国社会和历史的深入联系,并强调了个人、社会、文化的决定性问题。

这种艺术手法的使用具有深刻的意义,也反映了鲁迅作为一个思想家和文学家的独特特质。

古代文学中的戏剧分析

古代文学中的戏剧分析戏剧作为一种古老而受人喜爱的艺术形式,一直以来都在文学创作中占据着重要的地位。

从古代到现代,戏剧作品不仅是人们娱乐、表达情感的方式,更是对社会现象和人性的深刻思考。

在古代文学中,戏剧扮演着重要的角色,既是文学的一种形式,也是对当时社会生活的一种反映。

本文将从古代文学中的戏剧作品进行分析,探讨其特点和意义。

首先,古代文学中的戏剧作品多样丰富,涵盖了各个时期和地域的特点。

从中国古代文学来看,戏剧作为一种重要的文学形式,有着悠久的历史。

早在唐代,就有了《长恨歌》这样的戏剧作品,它以其独特的艺术形式和丰富的内容,成为了当时文学的瑰宝。

而到了元代,戏剧的形式更加多样化,如《西华山》、《汉宫秋》等,它们不仅在形式上进行了创新,更在内容上展现了不同的主题和思想。

在古代西方文学中,希腊戏剧是一个非常重要的组成部分。

从古希腊的悲剧到喜剧,希腊戏剧以其独特的艺术表现形式和深刻的思想内涵,对后世的文学创作产生了重要的影响。

其次,古代文学中的戏剧作品具有独特的艺术特点。

戏剧作为一种舞台艺术,注重表演和表达方式的多样性。

在中国古代戏剧中,舞台表演和音乐是不可或缺的元素。

比如在元代的戏剧作品中,舞台表演不仅包括角色的表演,还有舞蹈、杂技等形式的表演,使整个戏剧更加生动有趣。

而在希腊戏剧中,演员的表演方式也非常独特,他们通过面具和特殊的服饰来展现角色的特点和情感。

此外,古代戏剧作品还注重对语言的运用,通过对话和独白来展现角色的内心世界和情感变化。

这些独特的艺术特点使得古代戏剧作品在文学史上独树一帜,成为了人们欣赏和研究的对象。

最后,古代文学中的戏剧作品具有深刻的思想和意义。

戏剧作为一种艺术形式,不仅是娱乐和表演的方式,更是对社会现象和人性的深刻思考。

在中国古代戏剧中,许多作品都涉及到社会问题和人性的探讨。

比如元代的《汉宫秋》,它以汉宫的故事为背景,通过对权力和爱情的描绘,探讨了人性的复杂性和社会的不公平现象。

古代文学中的恐怖题材与心理描写

古代文学中的恐怖题材与心理描写恐怖题材在古代文学中占有重要位置,它通过独特的方式描绘恐怖、诡异的场景和人物,引发读者内心的惊悚与不安。

与此同时,古代文学也善于运用心理描写,通过刻画人物内心的恐惧、焦虑和痛苦,进一步加深作品的恐怖效果。

本文将通过分析古代文学作品中的恐怖题材和心理描写,探讨其对读者的影响与作用。

一、恐怖题材的描绘方式古代文学中的恐怖题材常常以神魔、妖魔鬼怪等超自然力量为主题,通过形容细腻的恐怖场景来营造氛围。

例如,在《聊斋志异》中,蒲松龄以生动的笔法描绘了各种灵异事件,如女鬼、妖怪、厉鬼等,使读者沉浸其中,体验到一种强烈的惊悚感。

此外,恐怖题材还可以通过对人物的描写来展现。

古代文学中的人物形象常常饱含恐怖元素,如鬼魂出没、残缺面容、狰狞面目等等。

这些生动的描写方式不仅能够传达出恐怖的气氛,同时也能够凸显人物内心的痛苦和煎熬,让读者深入感受到作品中恐怖题材所传达的恐惧感。

二、心理描写的作用与效果心理描写是古代文学中常用的一种技巧,通过刻画人物的内心活动,使读者更深入地了解人物的思想和情感。

在恐怖题材的作品中,心理描写可以进一步加强作品的恐怖效果。

首先,心理描写可以增加读者的想象空间。

通过描写人物的内心恐惧和不安,读者可以更加直观地感受到故事中的恐怖氛围,并加深对作品的投入感。

例如,在《红楼梦》中,曹雪芹通过对贾宝玉的心理描写,展示了他对灵异事件的恐惧与好奇,使读者能够更加身临其境地感受到作品中的恐怖元素。

其次,心理描写可以引发读者的共鸣。

恐怖题材常常涉及到人性的黑暗面和对未知力量的恐惧,通过对人物内心的描写,读者可以产生共鸣,进一步引发自身的恐惧情绪。

这种共鸣的作用可以增强读者对作品的情感投入,使其更加容易被恐怖题材所吸引和感染。

最后,心理描写还可以加深作品的可信度。

通过描写人物的内心矛盾和挣扎,读者可以更加真实地感受到人物的痛苦和恐惧。

这种真实感受不仅能够增强读者对作品的信任,同时也能够使作品中的恐怖题材更加接近读者的内心体验,进而提升作品的艺术感染力。

古典戏曲:人鬼幻化所激发的悲剧力量

古典戏曲:人鬼幻化所激发的悲剧力量

许祥麟

【期刊名称】《廊坊师范学院学报:社会科学版》

【年(卷),期】1996(000)004

【摘要】有人说中国古典戏曲没有悲剧,有人说有.其实剧本就摆在那里,之所以产生不同的看法,还是评论者对悲剧概念的理解不同所致.人们对同一部剧作的类型作出截然相反的判断,这种情况是常有的.《中国大百科全书·戏剧卷》“悲剧”条目,对《等待戈多》一剧的类型是这样理解的:“贝克特的《等待戈多》再现了现代西方人的一种悲剧意绪”.很显然,论者认为该剧是一出悲剧.而同书的“喜剧”条目却认为“贝克特的《等待戈多》,可以看作是荒诞喜剧的代表作.”两个条目在谈同一部剧作,而且对剧情的描述几乎使用了同样的语句,可是对该剧体裁类型的判断却全然不同.所谓中国古代戏曲没有悲剧的说法,大概也是由于人们对于戏剧类型的理解有所不同而产生的吧

【总页数】3页(P1-3)

【作者】许祥麟

【作者单位】

【正文语种】中文

【中图分类】I207.3

【相关文献】

1.“悲者德之邪”——道家与悲剧,中国古典戏曲悲剧观探源之三 [J], 杨建文

2.中国古典戏曲悲剧精神的审美形态——由古典戏曲电影引发的思索 [J], 郑泽红

3.中国古典戏曲悲剧美学品格的蜕变——对《桃花扇》的悲剧美学的考察 [J], 杨明贵

4.“哀而不伤”——儒学与悲剧、中国古典戏曲悲剧观探源之一 [J], 杨建文

5.古典戏曲的精华现代眼光的评点——读《中国十大古典悲剧集》和《中国十大古典喜剧集》 [J], 羊春秋

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

二、文学作品最具”个性”,最珍视特殊,把文学作品作类型区分,只是一种研究方法的体现,创作家决不会按照”类型”来撰写作品,因此,本文所说的“离魂型”、”还魂型”和纯粹人鬼相恋型也只是大致区分,如果胶柱拘泥,生硬套搬,却会离开文学创作的通例。如明代汤显祖的著名作品((牡丹亭》就几乎融合了上述三种类型的故事特征。它既有男女主人公柳梦梅和杜丽娘梦中的幽会(即双方离魂相会)情节,又有杜丽娘死后,其鬼魂和柳梦梅幽会情节(即人鬼幽会),最后还有杜丽娘返魂复活,与柳梦梅正式成婚的情节。其中又穿插了杜丽娘死前描容作画,柳梦梅拾画相思等描写,这种描写又是从上述”画中女”故事汲取、生发而得。实际上,汤显祖在《牡丹亭》中把上述”离魂型”、”还魂型”和人鬼相恋这三种爱情类型结合在一起,是一种集大成式的主干情节。

与离魂、还魂型故事相比较,人鬼相恋型故事数量更多,也自有变化和迁异过程。与最早的人鬼相恋文本《谈生》相距不远,同是写人鬼恋的晋干宝《搜神记》中的《紫玉》篇就见出新意,其间描写吴王夫差之女紫玉与韩重相爱,吴王不允婚配,紫玉郁郁而亡。韩重前往墓前途中,紫玉显魂,说是死生异路,永无后期,愿做人鬼夫妻。三天后却行分别,已遂生平之愿。社会悲剧色彩更见浓厚,珍惜情爱之意也更显深重。

以上三种类型故事最初当是民间传说,后来被写成文本。但在这以后,此类故事还会不断在民间传说中出现,并且产生各种衍变和演异。譬如较早的南北朝时代的《庞阿》篇中的离魂故事的主人公,仅仅是因为爱上男主人公美貌,于是灵魂离开身躯,私奔前往。到了唐代传奇小说《离魂记》中,女主人公离魂私奔,就含有反抗封建家长制,争取婚姻自由的思想意蕴。但这并非只是作者陈玄的创造或”加工”,因为它原来也是一个民间流传的故事。陈玄祐在这篇小说的末尾曾有说明:”玄祐少常闻此说,而多异同,或谓其虚。大历末,遇莱芜县令张仲规,因备述其本末,镒则仲规堂叔祖,而说极备细,故记之。”可见,这类”离魂”故事本来就是民间传说,所以在口头上”多有异同”。这就说明,同一类型的民间传说故事,在不同的时代,它会不断的产生,而且总会发生程度不同的这样那样的变异。这里未必有作者的文本功能在内。也就是说,像《庞阿》与《离魂记》未必是作者一空依傍,虚构创造的,它们之间也未必有直接的传承关系。但另一种情况却也同时存在,就是历代的作者也常常有意识地”改造”前代故事,把它们作种种变化的描写,显得丰富多彩,这就属文本功能了。例如,明初瞿佑《剪灯新话》中的《金凤钗记》所写离魂故事更加显得新奇。吴兴娘因思念远出不归的未婚夫崔兴哥,郁郁死去。后来崔兴哥回到扬州,吴兴娘的鬼魂附在妹妹庆娘的身躯上前去相会,并且双双私奔,这时吴庆娘实是病卧在床。一年后,崔兴哥夫妇又回到扬州吴家,这时兴娘说明真情,鬼魂离去,妹妹庆娘立时病愈,却不知情。最后,兴哥与庆娘成婚。明末凌濛初把这篇文言小说《金凤钗记》改写成白话短篇,题目就叫做《大姐魂游完宿愿,小妹病起续前缘》,收入《拍案惊奇》小说集中。这个故事很明显既汲取了离魂型故事,又汲取了《太平广记》选录的唐人温畲《续定命录》的《李行脩》篇的情节。《李行脩》这篇小说描写一位东台御史李行脩的故事,李和妻子王氏十分恩爱,王氏死后,李在稠桑驿遇见一位”善录命书”(犹善于星命之学)的王姓老人,在他的帮助下,与妻子冥间相见,妻子嘱他与妻妹成婚。

与此相类的还有元人郑光祖《倩女离魂》杂剧,郑光祖是”元曲四大家”之一,他的这个杂剧作品被文学史家誉为”元代四大爱情剧”之一。由于这个剧本的主干情节来自《离魂记》,却又反过来使((离魂记》在元代以后更是广为人知。”母本”靠改编本扬名,这在文学史上并不罕见。

作为”离魂型”故事的”姐妹题材”的”还魂型”爱情、婚姻故事则常常与人鬼相恋交织在一起。这类作品出现得也较早,东晋干宝《搜神记》中的《河间郡男女》以及据此增润而成的《王道平》就已经出现了还魂复生的爱情、婚姻故事。秦始皇时,长安少年王道平与同村少女唐文榆”誓为夫妇”,后来王道平”被差征伐”,羁留南方,九年不归。唐文榆在父母强迫下嫁给了刘祥,三年后”悒悒而死”。她死后三年,王道平得以还家,邻居告诉他唐女的悲惨经过。王道平在唐女墓前”悲号硬咽”,”绕墓悲苦,不能自止”。后来他打开墓门,唐女尸身未损,并复活还生,二人结为夫妇,而且长寿百岁。

自上个世纪50年代以来,人们评论以这类故事为内容的文学作品时,通常用浪漫主义创作手法来作解释。读者和观众则由于具有现代的认识水准和科学态度,不可能去相信离魂幽会、人鬼相恋与还魂复活这些情节的”真实”,所以也就往往认同浪漫主义或积极浪漫卞义一类的解释。

作出这类解释的评论者一般并不认定中国的古典作家具有上述”主义”的自觉态度。事实上,无论就这些作家主体来说,还是就当初民间传说的传播者的主体来说,他们对这类故事的”真实”实在是深信不疑的。《离魂记》的作者陈玄祐就曾言之凿凿地说是实有其人;陶宗仪也说,《鬼室》故事属实”有之”,”此事余童子时闻之甚熟,惜不能记两监郡之名”。至于宋人郭所撰《睽车志》,取义《易·睽卦》所谓”载鬼一车之语也”。清代的四库馆臣当然知道”睽车”之意,但还是说此书所载”为当时耳目所闻者”。对古代大多数读者和观众来说,他们对这类故事、传说以及具有这种内容的文学作品,也并不会去求证它们是否纯是事实。当然,像汤显祖这样的作家并非是有鬼论者,所以他在《牡丹亭·题词》中说,他只是借生生死死故事来写”情”。至于清初那位写鬼描狐圣手蒲松龄,也不是鬼狐迷信论者,那篇《公孙九娘》实际上是通过人鬼恋来写一群被清政府镇压杀戮的冤鬼,所谓”香草沉罗,血满胸臆”。但对于古代大多数读者和观众来说,像《牡丹亭》和《聊斋志异》这类作品非凡的艺术力量,使他们在审美过程中见怪不怪.津津乐道,也不会追究真耶假耶!所以”浪漫主义”云云,评论者只是在作一种”现代”阐释。但是,对于今天的读者和观众来说,仅仅将还魂、离魂一类情节解释为浪漫主义手法或积极浪漫主义方法,则可能会遭遇一种可能出现的误区,难以进人古代作家所设置的语境中去获取审美认同。而审美鉴赏的规律昭示我们,如果忽略乃至忘记去再现出一定的语言文化环境,易于导致人们对古典作品作出概念式的图解。所以,人们越来越不满足那种并非全错的浪漫主义手法之类的说法,更多地转换其他视角,作出这样那样的阐释。

唐人传奇《独孤穆传》(见《太平广记》引《异闻录》,作者不明,或谓陈翰作,或谓李玫撰)中描写的人鬼恋故事既具政治色彩,又有文情凄婉的特点。作品主人公独孤穆遇见的女鬼竟是二百年前即已死去的隋炀帝的孙女杨氏。隋末,宇文化及在江都诛杀炀帝同时,杀死不少隋室皇裔亲臣,其中有车骑将军独孤盛和炀帝的孙女。独孤穆是唐代贞元年间人,是独孤盛的八代孙。小说作者匪夷所思,描写时空距离如此遥远的人与鬼之间互通款曲,成就婚姻,所谓情通幽显,永以为好。作品中描写炀帝孙女杨氏自述身世时,充满凄婉之情,它的政治色彩则表现为隋室之亡唱挽歌。更有特色的是,这对人鬼夫妻最后”永以为好”的结局并不表现为女鬼还魂,却是男人”暴亡”,合葬杨氏墓中,去做”长久”的鬼夫妻了。

《南村辍耕录》的撰者陶宗仪在《鬼室》篇后议论说,唐人杜荀鹤《松窗杂记》中也有画中女子走出画面,与画幅藏主赵颜成婚生子故事。陶氏所说《松窗杂记》所记画中女故事实即《太平广记》中的《画工》篇,不属还魂型,那女子不是鬼,而是所谓“神画”上的”地仙”。但于此却可见出《鬼室》故事挫笼参会,自成一格,它把”还魂型”和”画中女”故事糅合在一起了。

中国特色的“人鬼之恋”小说与戏剧

——元明清戏剧漫议之二十三

魏晋南北朝“志怪”小说中就已经出现的女主人公”离魂”、”还魂”故事,大多与爱情、婚姻问题联系在一起。细加区分,大致可分三种类型:离魂型、还魂型和纯一的人鬼相恋型。这三种类型故事在发展过程中多有演变,也有交叉。以民间深层文化背景作观照,从各种视角来研究它们的演变和交叉,人们将会进入一个丰富的文化世界。这些“志怪小说”多数成为了后世杂剧创作和传奇创作的“母题”,梳理一下“志怪小说”的人鬼之恋故事类型及其与后世戏剧创作的渊源关系,对于深层次解读“人鬼之恋”模式的各种戏剧文本会大有裨益。

一、我国的古代文学作品特别是小说戏曲作品中,常有”离魂型”和”还魂型”爱情、婚姻故事,它们往往与人鬼相恋故事交缠在一起,但如作严格区分,应该分作三类:离魂型、还魂型和纯一的人鬼相恋型故事。

我们今天可知离魂型爱情故事的最早文本是南朝宋代刘义庆所撰《幽明录》中的《庞阿》篇,它描写一位石姓女子,爱上一位”美容仪”的男子,名叫庞阿,于是私去庞宅,庞阿的妻子妒怒,指使婢女缚住石女,送还石家,途中石女”化为烟气而灭”,婢女径自到石家,说明此事,石女的父亲吃惊发愣,说他的女儿一直在家,”都不出门”。后来才知道,原来是石女的”魂神”去了庞家。一年后,庞妻得病去世,于是庞阿娶石女为妻。

Байду номын сангаас

还魂型爱情、婚姻故事也有不断地变异、丰富的发展过程。例如宋人郭《睽车志》中的《绚娘再生》篇,描写一位官家女儿绚娘死后旅殡佛寺,其亡灵却与寄寓寺中的一位文士相爱,终于复活,双双私奔他乡。情节构思较之《王道平》固然更见奇巧,思想内容也见出新意,人鬼殊途可以暗中相恋,但一旦亡灵复活,成了人间夫妻,却要遁走异方,呈现出比较深刻的社会批判意义。

博主认为《独孤穆传》对宋人钱易的《越娘记》和清人蒲松龄的《公孙九娘》都有影响。只是后两篇文言小说中的人鬼恋都以短暂相聚,即行分离作结,悲剧色彩较浓,也就不再向还魂或鬼夫妻转化了。倒是宋元白话短篇小说中的《碾玉观音》(见《京本通俗小说》)出现了由人鬼夫妻到鬼夫妻的情节,区别在于男主人公崔宁并不像《独孤穆传》和《越娘记》中的男主人公那样分明知道对方是女鬼,却衷心相爱,他其实并不爱鬼,也并不知道他的妻子秀秀已成为鬼,当得知真相后,没情没绪,恐惧害怕,却被秀秀双手揪住,叫得一声,四肢倒地,命归黄泉。这就是所谓”秀娘舍不得生眷属,崔待诏撇不脱鬼冤家”,足显市民小说特点。

元明之际陶宗仪的《南村辍耕录》中的《鬼室》篇所写人鬼婚姻更见奇特:温州监司之女未待婚配,即因病去世。监司请人画写女儿之像,每年年初张设哭奠,平常日子则收藏起来。监司任满离去时,忘了将画像带走。后任监司之子发现此像,把它悬于卧室,有一天,那位像主忽从画中而出,自此两人夜夜相会。后来监司之子强求女子吞食饼饵,女子忽然由鬼变人,只是不能言语而已,于是结为正式夫妻。