周 涛 散 文 中 的 边 地 风 情(1)

浙江省宁波市第七中学2024-2025学年九年级上学期期中语文试题(含答案)

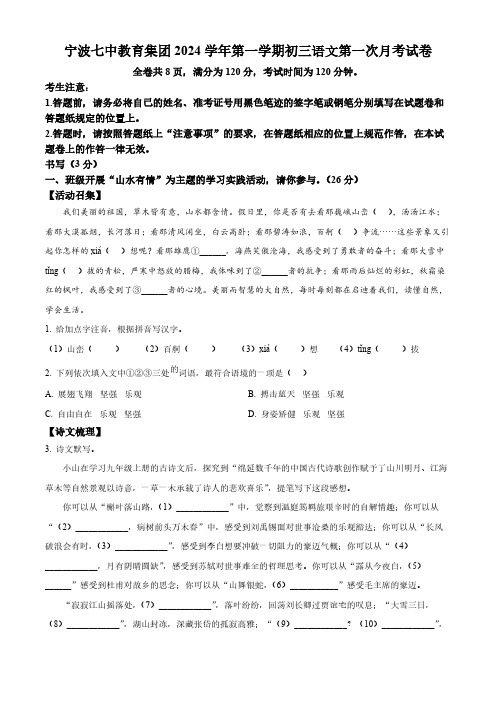

宁波七中教育集团2024学年第一学期初三语文第一次月考试卷全卷共8页,满分为120分,考试时间为120分钟。

考生注意:1.答题前,请务必将自己的姓名、准考证号用黑色笔迹的签字笔或钢笔分别填写在试题卷和答题纸规定的位置上。

2.答题时,请按照答题纸上“注意事项”的要求,在答题纸相应的位置上规范作答,在本试题卷上的作答一律无效。

书写(3分)一、班级开展“山水有情”为主题的学习实践活动,请你参与。

(26分)【活动召集】我们美丽的祖国,草木皆有意,山水都含情。

假日里,你是否有去看那巍峨山峦(),汤汤江水;看那大漠孤烟,长河落日;看那清风闲坐,白云高卧;看那碧涛如浪,百舸()争流……这些景象又引起你怎样的xiá()想呢?看那雄鹰①______,海燕笑傲沧海,我感受到了勇敢者的奋斗;看那大雪中tǐng()拔的青松,严寒中怒放的腊梅,我体味到了②______者的抗争;看那雨后灿烂的彩虹,秋霜染红的枫叶,我感受到了③______者的心境。

美丽而智慧的大自然,每时每刻都在启迪着我们,读懂自然,学会生活。

1. 给加点字注音,根据拼音写汉字。

(1)山峦()(2)百舸()(3)xiá()想(4)tǐng()拔的2. 下列依次填入文中①②③三处词语,最符合语境的一项是()A. 展翅飞翔坚强乐观B. 搏击蓝天坚强乐观C. 自由自在乐观坚强D. 身姿矫健乐观坚强【诗文梳理】3. 诗文默写。

小山在学习九年级上册的古诗文后,探究到“绵延数千年的中国古代诗歌创作赋予了山川明月、江海草木等自然景观以诗意,一草一木承载了诗人的悲欢喜乐”,提笔写下这段感想。

你可以从“槲叶落山路,(1)____________”中,觉察到温庭筠羁旅艰辛时的自解情趣;你可以从“(2)____________,病树前头万木春”中,感受到刘禹锡面对世事沧桑的乐观豁达;你可以从“长风破浪会有时,(3)____________”,感受到李白想要冲破一切阻力的豪迈气概;你可以从“(4)____________,月有阴晴圆缺”,感受到苏轼对世事难全的哲理思考。

2020届高三语文文学性阅读之区域文化“大漠”主题专练

2020届高三语文文学性阅读之区域文化“大漠”主题专练一、阅读下面文本,完成下列各题。

大漠里的旗帜刘建超她来看他,是为了离开他。

他不知道,兴奋紧张搓着一双皲裂粗壮的手,这么远,天啊,你怎么来了?她看着他,看着相恋10年、那个曾经帅气、充满诗意的小哥,如今粗犷得像工地上的装卸工。

她还是没有忍住泪水,晶莹的泪珠在白嫩的脸颊冰冷地滑落。

她下了火车乘汽车,走了三天三夜,又搭乘过往的大货车颠簸了一天,才在一望无际的荒漠中看到了他居住的那个小屋。

西部边陲的一个养路站,只有一个人的养路站,养护着近百公里的国道。

她和他在大学相识,他们都是学校野草诗社的。

他俩相恋了,就因为都喜欢泰戈尔的诗,生如夏花,死如秋叶,还在乎拥有什么?在校园的雁鸣湖边,他轻轻地牵着她,说过不了几年,我将成为中国诗坛的一面旗帜。

浪漫似乎只在校园里才蓬勃疯狂地蔓延。

当毕业走上社会,才知道校园的美好都被现实的无情的铁锤砸得粉碎。

为了寻找工作,他和她早把诗意冲进了马桶。

他的父亲是养路工,在西北。

父亲生病期间,他去了父亲生活的城市照顾父亲,父亲去世后,他竟然接过了父亲手中的工具成为了一名养路工。

大漠荒烟,千里戈壁,他给她写信,描绘着他眼前的风景,天空虽不曾留下痕迹,但我已飞过。

我真的感受到泰戈尔这句话的含义了。

她感受不到那些诗意,没有他在身边的日子寂寞无聊。

家里人给她介绍男朋友,她都拒绝了。

可是,她也不确定自己究竟能等到个什么样的结果。

一年一年的春花秋月,把他们推向了大龄的边缘。

经不住妈妈的哭闹哀求,她妥协了,去见了妈妈公司领导的儿子,小伙子很精干,谈吐也很睿智。

她就模棱两可地处着,心中还是牵挂着远方的他。

她要了断同他的情缘,这样下去对谁都不公平。

她给他带了大包的物品。

他笑着说,我这啥都不缺,啥都不缺。

她环顾四周,煤气炉,木板床,米面油,咸菜。

他笑了,似乎恢复了校园里的神气,笑着说,孟子曰:天将降大任于斯人也,必先苦其心志,劳其筋骨,饿其体肤,空乏其身。

2025届高考语文一轮总复习6古代诗歌鉴赏练案61赏析表达技巧一

练案61 赏析表达技巧(一)一、(2023·浙江高三联考)阅读下面两首宋诗,完成1~2题。

(9分)梅花绝句①陆游其一闻道梅花坼晓风,雪堆遍满四山中。

何方可化身千亿?一树梅前一放翁。

其二幽谷那堪更北枝,年年自分②著花迟。

高标逸韵君知否?正在层冰积雪时。

,这里所选二首,都是诗人老年赋闲于家乡山阴之作。

②自分:甘愿。

1.下列对这两首诗的赏析,不正确的一项是( )(3分)A.其一开篇由“闻道”领起,说明诗人得知梅花已经盛开,但并未亲眼见到,引出后文的内容。

B.其一次句,诗人通过对漫山遍野的大雪情形的描绘,从侧面烘托出梅花生长环境的恶劣。

C.其二首句写梅花的处境艰难:梅生幽谷,本已是不顺之境,更何况花枝又朝向背阴的北面。

D.其二后两句使用设问手法,对梅的赞美由隐到显,“层冰积雪”为“高标逸韵”作了映衬。

2.“何方可化身千亿?一树梅前一放翁”与柳宗元“若为化得身千亿,散上峰头望故乡”所用手法相似而表达的情感不同,请简要分析。

(6分)二、(2023·吉林高三联考)阅读下面这首宋词,完成3~4题。

(9分)湘春夜月黄孝迈近清明,翠禽枝上消魂。

可惜一片清歌,都付与黄昏。

欲共柳花低诉,怕柳花轻薄,不解伤春。

念楚乡旅宿,柔情别绪,谁与温存! 空樽夜泣,青山不语,残照当门。

翠玉楼前,惟是有、一波湘水,摇荡湘云。

天长梦短,问甚时、重见桃根?这次第,算人间没个并刀①,剪断心上愁痕。

:指并州的剪刀,以锋利著称。

3.下列对这首词的理解和赏析,不正确的一项是( )(3分)A.“湘春夜月”是这首词的词牌名,“近清明”交代了时间,词人描述的是清明前在湘江边月下的所见所闻所感。

B.翠禽鸣声仿佛一首美妙的清歌,本应让人愉悦,但最终“都付与黄昏”,这让词人忧伤之感更显深重。

C.词人想要将自己的心事诉诸柳花,却又担心柳花轻薄,无法理解“伤春”之意,突出了词人愁思之深。

D.下片写景虚实相生,既虚写青山不语、残照当门,又实写了翠玉楼前水波隐隐、水天摇荡,突出整个画面的静寂。

2024年湖北省武汉市汉阳(青山)区中考五月调考语文试卷(含答案)

2023-2024学年度下学期九年级五调语文试卷第I卷阅读(共55分)一、阅读下面的实用类文本,完成1-3题。

(10分)热搜榜该降温了①“热搜”是热门搜索的简称,热搜榜是在某个时间段内热门搜索关键词的顺序榜单,汇集的是最热门、最受关注的话题。

当下的热搜榜通常由平台自动生成、实时更新、分类呈现,本质上是基于大数据和算法,在平台前台整理呈现后台信息热度数据的一种方式。

热搜榜在推出后迅速成为各平台的重要功能。

它是一个不知疲倦的编辑,持续从海量信息中整理选择最“热门”的内容,精致摆盘后送到用户眼前,成为很多年轻人浏览新闻、关注社会的重要渠道。

榜单中用来标记信息的“热”“新”“沸”,也成了用户衡量信息重要性的关键标准。

②近段时间以来,各大社交媒体和搜索引擎热搜榜不时引发争议,很多人对“热搜榜”发出了批评声。

③首先,热搜榜不是绝对客观的。

对于热搜榜,用户往往只关注大数据,而忽视算法。

不同平台的不同算法,是一个个算法“黑箱”,以不同方式把“它们”认为重要的信息呈现在读者面前。

同一条信息,在不同平台热搜榜单的排序可能相差甚多。

此外,近年来屡次“买榜”的曝光也说明了商业利益在算法“黑箱”的作用。

④其次,有些时候部分热搜信息的社会价值也经不起推敲。

热搜榜的顺序不等于新闻价值的排序,但经常被当作判断新闻价值的依据。

娱乐乃至八卦新闻屡屡登上热搜高位,很多时候占据公共注意力,不遗余力汇集“吃瓜群众”,无形之中助推了“娱乐至死”的氛围,让严肃新闻榜上无名。

更极端的情况下,热搜的爆发可能会在短时间内聚集网民的强烈情绪,而事实核查的缺位容易导致极端情绪错位或失控,使热搜成为培养网络暴力的“温床”。

热搜榜本来是搜索引擎或者社交媒体“大浪淘沙”后得到的“热门”新闻,但如今一件事或者一个人“登上热搜”本身就可能成为一则新闻的标题或者价值点,影响信息在互联网甚至传统媒体上的二次报道,进一步增加该信息在舆论场中的权重。

⑤因此,我认为热搜榜虽好用,但也不要忘记给它降降温。

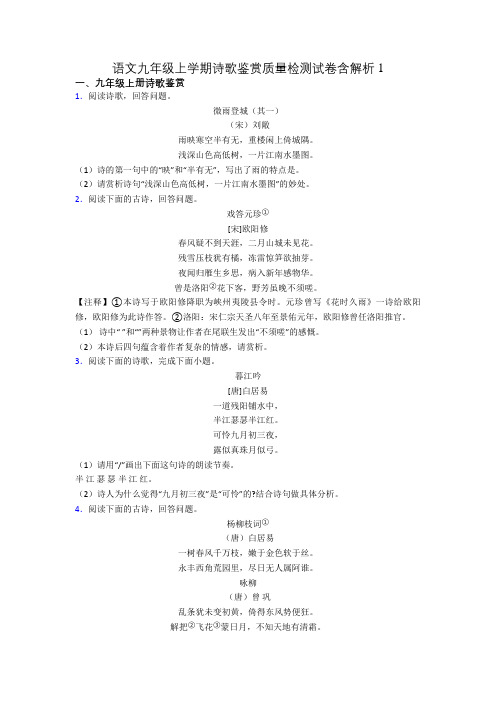

语文九年级上学期诗歌鉴赏质量检测试卷含解析1

语文九年级上学期诗歌鉴赏质量检测试卷含解析1一、九年级上册诗歌鉴赏1.阅读诗歌,回答问题。

微雨登城(其一)(宋)刘敞雨映寒空半有无,重楼闲上倚城隅。

浅深山色高低树,一片江南水墨图。

(1)诗的第一句中的“映”和“半有无”,写出了雨的特点是。

(2)请赏析诗句“浅深山色高低树,一片江南水墨图”的妙处。

2.阅读下面的古诗,回答问题。

戏答元珍①[宋]欧阳修春风疑不到天涯,二月山城未见花。

残雪压枝犹有橘,冻雷惊笋欲抽芽。

夜闻归雁生乡思,病入新年感物华。

曾是洛阳②花下客,野芳虽晚不须嗟。

【注释】①本诗写于欧阳修降职为峡州夷陵县令时。

元珍曾写《花时久雨》一诗给欧阳修,欧阳修为此诗作答。

②洛阳:宋仁宗天圣八年至景佑元年,欧阳修曾任洛阳推官。

(1)诗中“ ”和“”两种景物让作者在尾联生发出“不须嗟”的感慨。

(2)本诗后四句蕴含着作者复杂的情感,请赏析。

3.阅读下面的诗歌,完成下面小题。

暮江吟[唐]白居易一道残阳铺水中,半江瑟瑟半江红。

可怜九月初三夜,露似真珠月似弓。

(1)请用“/”画出下面这句诗的朗读节奏。

半江瑟瑟半江红。

(2)诗人为什么觉得“九月初三夜”是“可怜”的?结合诗句做具体分析。

4.阅读下面的古诗,回答问题。

杨柳枝词①(唐)白居易一树春风千万枝,嫩于金色软于丝。

永丰西角荒园里,尽日无人属阿谁。

咏柳(唐)曾巩乱条犹未变初黄,倚得东风势便狂。

解把②飞花③蒙日月,不知天地有清霜。

【注释】①此诗约做于会昌三年至五年之间,世人为避朋党倾轧,自请外放,长期远离京城。

②解把:解得,懂得。

③飞花:柳絮。

(1)《杨柳枝词》中描绘的柳枝具有________、________的特点;《咏柳》中的“狂”则突出了柳枝________的特点。

(2)两首诗中,世人借“柳”表达了不同的思想情感,请作具体分析。

5.阅读下面的文段,回答问题。

(甲)绝句漫兴九首(其一)杜甫隔户杨柳弱袅袅恰似十五女儿腰谓谁朝来不作意狂风挽断最长条(乙)绝句漫兴九首(其三)杜甫熟知茅斋绝低小,江上燕子故来频。

部编版四年级语文精选课外阅读训练附答案(可下载打印)

部编版四年级语文精选课外阅读训练附答案(可下载打印)课外阅读一橡树花园里生长着一棵橡树。

它一年比一年粗壮髙大,一年比一年挺拔威武。

它那亭亭如盖的树冠遮天蔽日,浓密的树荫挡住了周围所有树木的阳光。

随着一天天的强壮,橡树变得越来越骄傲。

有一天,它用轻蔑的语气对周用的树木大声喊:“快把这棵11陋的榛子树给我收拾掉!”于是那棵可怜的榛子树被砍倒在它的脚下。

“我再也不愿意与这棵讨厌的无花果树为邻!看见它那副蠢样子我就恶心!”脾气越来越大的橡树又命令道。

无花果树于是也遭受到了同样的命运。

妄自尊大的橡树并没有就此罢休,它不可一世地摇晃着漂亮的树叶,傲慢地说: “把这些树木统统从我身边淸除掉!”于是周羽的树木都被斩尽了。

橡树成了花园里独一无二的主人。

有一天,刮起了狂风,骄傲的橡树用强壮的根紧抓住土地,迎着狂风挺立着。

然而狂风没有遇到一棵树的阻拦,径直朝橡树扑来。

狂风无情地撕扯着橡树的树叶,吹弯了它的躯干。

终于,被折磨得死去活来的橡树禁不住巨大的风力,在一阵劈裂声中,倒在了地上。

(1)从短文中摘抄出三个成语。

(2) ________ 用“”画出短文中橡树所说的话,通过比较说说橡树前后的变化。

(3)短文主要写了什么内容?你从中体会到什么?(4)“被折磨得死去活来的橡树禁不住巨大的风力,在一阵劈裂声中,倒在了地上。

”此时,橡树会说什么呢?答案(1)从短文中摘抄出三个成语。

遮天蔽日与日俱增独一无二(2)_________ 用" ”画出短文中橡树所说的话,通过比较说说橡树前后的变化。

①快把这棵11附的榛子树给我收拾掉!②我再也不愿意与这棵讨厌的无花果树为邻!③看见它那副窘样子我就恶心!把这些树木统统从我身边涓除掉!通过比较可知,橡树的骄傲情绪也与曰俱增。

(3)短文主要写了什么内容?你从中体会到什么?文段写了一颗骄傲的橡树,砍掉所有的同伴,它失去了周囤朋友们的保护和帮助,最终被狂风吹倒。

我从中体会到团结协作的重要。

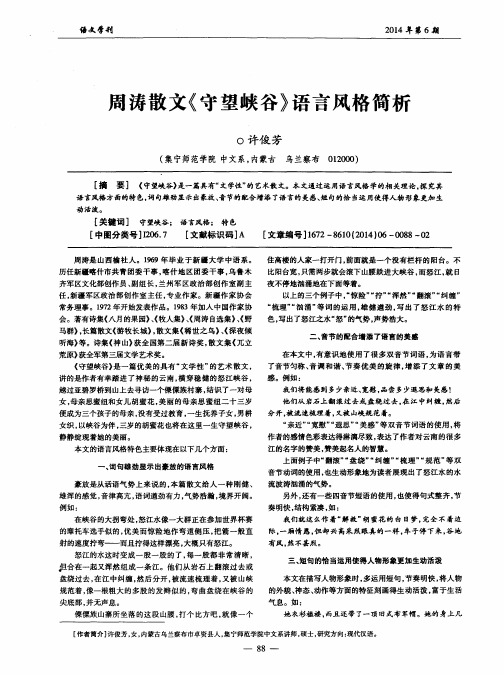

周涛散文《守望峡谷》语言风格筒析

我 们 将 能 感 到 多 少 亲近 、 宽慰 , 品尝多少退思和美感 !

他们从岩石上 翻滚 过去或 盘绕 过去 , 在 江 中纠 缠 , 然后

分开 , 被 流速梳理着 , 又被 山峡规 范着。 “ 亲近” “ 宽慰 ” “ 遐思 ” “ 美感” 等双音 节词语 的使用 , 将

气 息 。如 :

怒江的水这时变成 一股 一股 的了 , 每一股 都 非常 清晰 ,

但合在一起又浑然组成一条江。他们从岩石上翻滚过去或

盘绕 过去 , 在江 中纠缠 , 然后 分开 , 被 流速梳理 着 , 又被 山峡

规范着 , 像一根粗 大 的多股 的发辫 似 的, 弯 曲盘绕 在峡谷 的 尖底 部 , 并无声息 。

作者 的感情色彩表达得 淋漓尽致 , 表达 了作者对 云南 的很 多

江 的名字 的赞 美 , 赞美起名人的智慧 。

上面例子 中“ 翻滚” 。 盘 绕 ~ 纠缠 ” “ 梳理 ” “ 规 范” 等 双

、

词句雄劲显示 出豪放的语言风格

音节 动词 的使 用 , 也生动形象地 为读 者展现 出了怒江水 的水 流波涛汹涌的气势。 另外 , 还有一 些四音节短语 的使用 , 也使得 句式整齐 , 节 奏明快 , 结构 紧凑 , 如: 我们就这 么作 着“ 解 救” 胡 蜜花 的 白 日梦 , 完全 不 着边

任, 新疆军 区政 治部创 作室 主任 , 专业作 家 。新疆 作 家协会

常务理事 。1 9 7 2年开始发表作 品。1 9 8 3 年 加入 中国作家 协 会。著有诗集《 八月 的果 园》 、 《 牧人集》 、 《 周涛 自 选 集》 、 《 野 马群》 , 长篇散文< 游牧 长城》 , 散 文集 < 稀世 之 鸟》 、 < 深夜倾 听海》 等 。诗集 < 神 山》 获全 国第 二届 新诗 奖 , 散文 集 < 兀 立

散文阅读题型及答题技巧课件

题型一:“词语或 句子的含意是什么? 或有什么意蕴?

15.解释下列两句话在文中的含意。 (4分)

一.那情景仿佛护着累世的家产。

二.喃喃自语的我在无边的夜里迷失在灯与 灯之间。(10年全国卷1 《灯火》)

17

1. 煤油灯的火焰很容易将墙壁、屋梁熏黑,因此悬挂的地方一直是固定一处,不随便改换, 以免房子到处留下乌黑的油烟。

名词、动词、形容词

单击此处添加大标题内容

三. 解题基本方法: 1. 据语境确定语句基本内容或含义。 ① 明确位置——注意段首、段尾、过渡句; ② 理清行文思路层 2. 联系主旨,揣摩并揭示语句的深层内涵。 ① 考虑局部与整体的联系。 ② 表达出与中心相关的某一情感态度。 ③ 写景句一般要考虑所抒发的感情。

故答案:①开门见山,点出文章的主题;②挑明写作缘由,激发读者的阅 读兴趣;③奠定文章的抒情基调,展现思想深沉、情感饱满的特点;④总领 下文,预示行文的内在机构,当下的感念与往昔的情景相互交织。

31

结构作用(专用术语):

1. 文首: ① 开篇点题、总领全文。 ② 渲染气氛,营造氛围,烘托情感; ③ 设置悬念,为下文作铺垫。

2. 文中: ① 承上启下;总领下文;总结上文;呼应前文、照应后文。

3. 文末: ① 点明中心、升华感情;深化主题; ② 收缩全文(总结全文)、照应开头,结构严谨;画龙点睛;言 有尽而意无穷。

3.从分析表达技巧的作用入手来理清思路。

“思路”体现在文章的结构及照应、穿插、虚实

结合欲扬先抑等写作技巧的运用中。

11

中心句 抒情句 议论句 过渡句 修辞句

借助“关键句”

文中的关键句具有极 大的概括力,我们对 这些语句要给以足够 的重视。

12

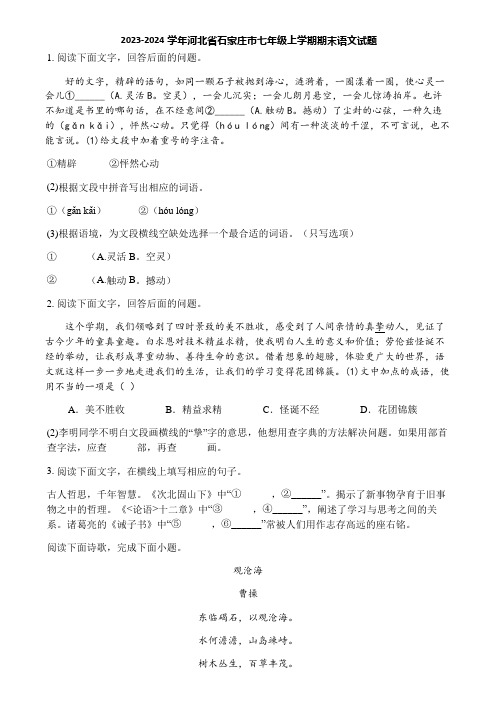

2023-2024学年河北省石家庄市七年级上学期期末语文试题

2023-2024学年河北省石家庄市七年级上学期期末语文试题1. 阅读下面文字,回答后面的问题。

好的文字,精辟的语句,如同一颗石子被抛到海心,涟漪着,一圈漾着一圈,使心灵一会儿①______(A.灵活B。

空灵),一会儿沉实;一会儿朗月悬空,一会儿惊涛拍岸。

也许不知道是书里的哪句话,在不经意间②______(A.触动B。

撼动)了尘封的心弦,一种久违的(gǎn kǎi),怦然心动。

只觉得(hóu lóng)间有一种淡淡的干涩,不可言说,也不能言说。

(1)给文段中加着重号的字注音。

①精辟______ ②怦然心动______(2)根据文段中拼音写出相应的词语。

①(gǎn kǎi)______ ②(hóu lóng)______(3)根据语境,为文段横线空缺处选择一个最合适的词语。

(只写选项)①______(A.灵活B。

空灵)②______(A.触动B。

撼动)2. 阅读下面文字,回答后面的问题。

这个学期,我们领略到了四时景致的美不胜收,感受到了人间亲情的真挚动人,见证了古今少年的童真童趣。

白求恩对技术精益求精,使我明白人生的意义和价值;劳伦兹怪诞不经的举动,让我形成尊重动物、善待生命的意识。

借着想象的翅膀,体验更广大的世界,语文就这样一步一步地走进我们的生活,让我们的学习变得花团锦簇。

(1)文中加点的成语,使用不当的一项是()A.美不胜收B.精益求精C.怪诞不经D.花团锦簇(2)李明同学不明白文段画横线的“挚”字的意思,他想用查字典的方法解决问题。

如果用部首查字法,应查______部,再查______画。

3. 阅读下面文字,在横线上填写相应的句子。

古人哲思,千年智慧。

《次北固山下》中“①______,②______”。

揭示了新事物孕育于旧事物之中的哲理。

《<论语>十二章》中“③______,④______”,阐述了学习与思考之间的关系。

诸葛亮的《诫子书》中“⑤______,⑥______”常被人们用作志存高远的座右铭。

2024年4月山东曲阜市九年级语文中考一模试卷附答案解析

2024年4月山东曲阜市九年级语文中考一模试卷一、基础积累:共8分。

阅读下面的文段,完成小题。

我家老屋后面有一棵巨大的银杏树,树枝峥嵘....,..,层层叠叠的枝叶从三抱粗的树干上横斜逸出,冠盖如云摭天蔽日..了一方天地。

春日的银杏仍(沉湎/沉浸)在冬日的睡梦中,只待和煦的春风,甘柔的春....,荫庇雨将它唤醒。

春雨过后,①。

它不在乎穿什么新衣,它总是(随遇而安/随波逐流)。

夏天,银杏恣意喷薄....地展现出来。

冬天的..出生命的本色,②。

入秋,③。

将秋天最具有代表性的美淋漓尽致银杏最为安祥....和不可侵犯..,也最为悲壮。

即便是只剩下一副孤零零的骨架,它也依然显出一股凛然之气的庄严。

④。

无论刮风和下雪,它都只是坚定地屹立着,迎风对雪。

1. 下列字形和加点字的注音,全都正确的一项是()A. 峥嵘冠.(guàn)盖如云B.喷薄.(bó)摭天蔽日C. 荫.(yìn)庇淋漓尽致D.安祥凛.(lǐn)然之气2. 依次选用文中括号里的词语,最恰当的一项是()A. 沉湎随遇而安B.沉浸随遇而安C. 沉湎随波逐流D.沉浸随波逐流3. 在文中四处横线上依次填入语句,衔接最恰当的一项是()A. ①它开出绿色的花,如同一攒攒未成熟的葡萄,掩藏在茂密的枝叶间②银杏伸个长长的懒腰,抖落一身的疲惫③银杏换上暖色的新装,枝叶掩映间,白果色泽晶莹,如珍珠般成群排列④它的躯干高耸入云,它的四肢顶天立地B. ①银杏伸个长长的懒腰,抖落一身的疲惫②它开出绿色的花,如同一攒攒未成熟的葡萄,掩藏在茂密的枝叶间③银杏换上暖色的新装,枝叶掩映间,白果色泽晶莹,如珍珠般成群排列④它的躯干高耸入云,它的四肢顶天立地C. ①它的躯干高耸入云,它的四肢顶天立地②银杏换上暖色的新装,枝叶掩映间,白果色泽晶莹,如珍珠般成群排列③它开出绿色的花,如同一攒攒未成熟的葡萄,掩藏在茂密的枝叶间④银杏伸个长长的懒腰,抖落一身的疲惫D. ①它开出绿色的花,如同一攒攒未成熟的葡萄,掩藏在茂密的枝叶间②它的躯干高耸入云,它的四肢顶天立地③银杏换上暖色的新装,枝叶掩映间,白果色泽晶莹,如珍珠般成群排列④银杏伸个长长的懒腰,抖落一身的疲惫4. 文中画线的句子有语病,下列修改最恰当的一项是()A. 无论刮风和下雪,它都只有坚定地屹立着,迎风对雪。

简述周作人小品散文的艺术风格。

周作人(1898-1973),原名周景涛,号迳庵。

我国现代文学史上的杰出散文家、文学评论家、教育家。

周作人的散文作品以《故都的秋》、《散纸癖》等闻名,其作品具有独特的艺术风格,被誉为“散文大家”。

一、婉约清丽、温润典雅周作人的散文风格清丽温润,富有诗意。

他善于运用婉约的笔调,通过对细微之处的观察和描写,展现出生活的细腻之美。

他的散文笔触轻柔温润,充满着文人的风雅情怀,给人以清新淡雅之感。

二、隽永含蓄、情感真挚周作人的散文作品隽永含蓄,情感真挚。

在作品中,他常常通过对生活中细微、平凡之事的刻画来表现自己的情感。

在情感表达上,周作人的散文作品常常富有深情之笔,通过对自然、人生、历史的思考与感悟,展现出一种宁静深沉的品格。

三、用典传神,富有比兴周作人的散文作品中,出现了大量的典故和比兴手法。

他擅长通过典故和比兴来传神,为作品增添了丰富的文化内涵和历史韵味。

通过对古人的才情风采的赞颂和传承,周作人不但为自己的作品增添了一份文化底蕴,也使作品更加具有时代意义。

四、语言流畅优美,情感饱满周作人的散文语言流畅优美,情感饱满。

他擅长用简洁清新的句式,清丽澄澈的文字,流畅优美的篇章,展现出大家风范。

在情感表达上,周作人的作品往往富有真挚、深情的情感,读来让人感受到内心的共鸣和触动。

五、独特的叙述手法,情感真挚周作人的散文作品中,他往往能够巧妙地运用独特的叙述手法。

他善于通过纯熟的写作技巧和独特的叙述方式,使散文作品展现出深厚的内涵和丰富的情感。

通过对日常琐事的深度观察和细致描绘,周作人以其独特的叙述手法,塑造了许多富有生活气息和情感韵味的人物形象。

六、文学批评眼光独到除了自己的散文作品外,周作人还在文学批评方面有着独到的眼光。

他曾撰写了大量的文学批评文章,对我国古代文学及近代文学有着深刻的研究,为我国文学的发展做出了重要贡献。

周作人的散文作品以其独特的艺术风格和深厚的情感内涵,成为我国现代散文的瑰宝,对于我国现代散文的发展产生了深远的影响。

北京市通州区高一上学期语文40诗歌鉴赏题狂刷集锦word含答案

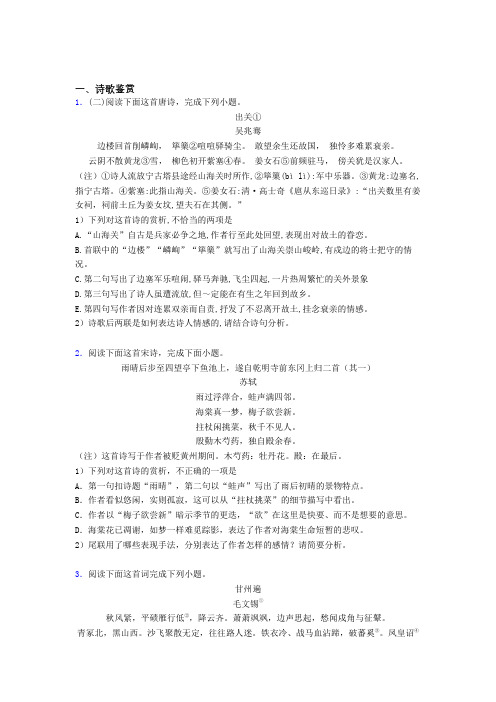

一、诗歌鉴赏1.(二)阅读下面这首唐诗,完成下列小题。

出关①吴兆骞边楼回首削嶙峋,筚篥②喧喧驿骑尘。

敢望余生还故国,独怜多难累衰亲。

云阴不散黄龙③雪,柳色初开紫塞④春。

姜女石⑤前频驻马,傍关犹是汉家人。

(注)①诗人流放宁古塔县途经山海关时所作,②筚篥(bì lì):军中乐器。

③黄龙:边塞名,指宁古塔。

④紫塞:此指山海关。

⑤姜女石:清·高士奇《扈从东巡日录》:“出关数里有姜女祠,祠前土丘为姜女坟,望夫石在其侧。

”1)下列对这首诗的赏析,不恰当的两项是A.“山海关”自古是兵家必争之地,作者行至此处回望,表现出对故土的眷恋。

B.首联中的“边楼”“嶙峋”“筚篥”就写出了山海关崇山峻岭,有戍边的将士把守的情况。

C.第二句写出了边塞军乐喧闹,驿马奔驰,飞尘四起,一片热周繁忙的关外景象D.第三句写出了诗人虽遭流放,但~定能在有生之年回到故乡。

E.第四句写作者因对连累双亲而自责,抒发了不忍离开故土,挂念衰亲的情感。

2)诗歌后两联是如何表达诗人情感的,请结合诗句分析。

2.阅读下面这首宋诗,完成下面小题。

雨晴后步至四望亭下鱼池上,遂自乾明寺前东冈上归二首(其一)苏轼雨过浮萍合,蛙声满四邻。

海棠真一梦,梅子欲尝新。

拄杖闲挑菜,秋千不见人。

殷勤木芍药,独自殿余春。

(注)这首诗写于作者被贬黄州期间。

木芍药:牡丹花。

殿:在最后。

1)下列对这首诗的赏析,不正确的一项是A.第一句扣诗题“雨晴”,第二句以“蛙声”写出了雨后初晴的景物特点。

B.作者看似悠闲,实则孤寂,这可以从“拄杖挑菜”的细节描写中看出。

C.作者以“梅子欲尝新”暗示季节的更迭,“欲”在这里是快要、而不是想要的意思。

D.海棠花已凋谢,如梦一样难觅踪影,表达了作者对海棠生命短暂的悲叹。

2)尾联用了哪些表现手法,分别表达了作者怎样的感情?请简要分析。

3.阅读下面这首词完成下列小题。

甘州遍毛文锡①秋风紧,平碛雁行低②,降云齐。

萧萧飒飒,边声思起,愁闻戍角与征鼙。

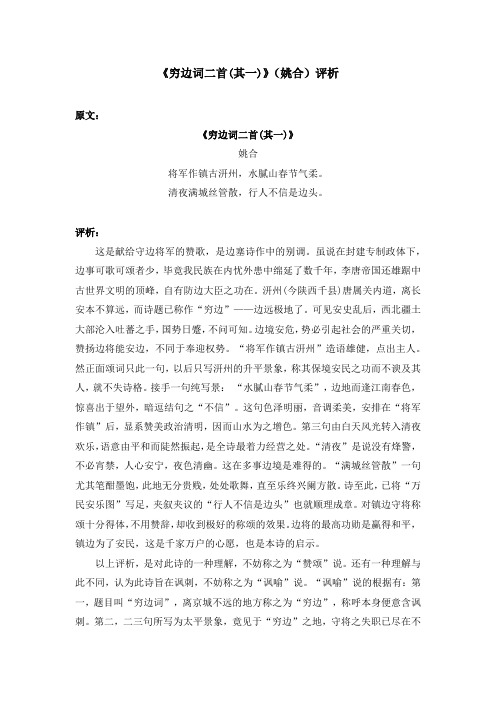

《穷边词二首(其一)》(姚合)评析

《穷边词二首(其一)》(姚合)评析原文:《穷边词二首(其一)》姚合将军作镇古汧州,水腻山春节气柔。

清夜满城丝管散,行人不信是边头。

评析:这是献给守边将军的赞歌,是边塞诗作中的别调。

虽说在封建专制政体下,边事可歌可颂者少,毕竟我民族在内忧外患中绵延了数千年,李唐帝国还雄踞中古世界文明的顶峰,自有防边大臣之功在。

汧州(今陕西千县)唐属关内道,离长安本不算远,而诗题已称作“穷边”——边远极地了。

可见安史乱后,西北疆土大部沦入吐蕃之手,国势日蹙,不问可知。

边境安危,势必引起社会的严重关切,赞扬边将能安边,不同于奉迎权势。

“将军作镇古汧州”造语雄健,点出主人。

然正面颂词只此一句,以后只写汧州的升平景象,称其保境安民之功而不谀及其人,就不失诗格。

接手一句纯写景:“水腻山春节气柔”,边地而逢江南春色,惊喜出于望外,暗逗结句之“不信”。

这句色泽明丽,音调柔美,安排在“将军作镇”后,显系赞美政治清明,因而山水为之增色。

第三句由白天风光转入清夜欢乐,语意由平和而陡然振起,是全诗最着力经营之处。

“清夜”是说没有烽警,不必宵禁,人心安宁,夜色清幽。

这在多事边境是难得的。

“满城丝管散”一句尤其笔酣墨饱,此地无分贵贱,处处歌舞,直至乐终兴阑方散。

诗至此,已将“万民安乐图”写足,夹叙夹议的“行人不信是边头”也就顺理成章。

对镇边守将称颂十分得体,不用赞辞,却收到极好的称颂的效果。

边将的最高功勋是赢得和平,镇边为了安民,这是千家万户的心愿,也是本诗的启示。

以上评析,是对此诗的一种理解,不妨称之为“赞颂”说。

还有一种理解与此不同,认为此诗旨在讽刺,不妨称之为“讽喻”说。

“讽喻”说的根据有:第一,题目叫“穷边词”,离京城不远的地方称之为“穷边”,称呼本身便意含讽刺。

第二,二三句所写为太平景象,竟见于“穷边”之地,守将之失职已尽在不言之中。

又,对第三句的理解,与赞颂说的解释也不一样。

所写丝管纷纷,应是从将军府第中传出,而与寻常百姓无关。

2024年冀教版五年级上册语文课外阅读理解考前专项练习

2024年冀教版五年级上册语文课外阅读理解考前专项练习班级:_____________ 姓名:_____________课外阅读理解1. 课外阅读提升。

串白杨串白杨虽然跟白杨树一样挺拔笔直,但仔细看,却是有区别的。

串白杨的叶子是绿中泛银,树皮也是绿中泛银;白杨树的叶子和树皮则是纯绿色的。

更重要的是,串白杨有着与白杨树截然不同的性格:白杨树栽在哪里长在哪里,栽一棵活一棵;而串白杨则不同,栽一处,长几处,栽一棵,长一片。

五叔在院子里栽的是一棵串白杨,等到成材时却成了一片。

后来五叔拆旧房盖新房时,尽数砍去那些串白杨,将它们雪白、笔直的身子做了屋椽。

盖了新房,五叔在院子里种上了牡丹、月季,但那些花卉总是蔫巴巴的,缺颜少色,那花园隔三差五就冒出棵串白杨的嫩芽。

五叔把种不活牡丹、月季的原因归罪于那些冒出地面的串白杨幼芽,于是就将那些幼芽一概拔去。

没想到,那串白杨的幼芽拔不胜拔,今天拔了明天长,明天拔了后天长。

于是五叔拿了铁锹在院子里掘地三尺,将地下那些纵横交错任意伸展的串白杨的根一根根斩断。

五叔院子里的牡丹、月季终于开了花,十分引人注目。

没想到院子里串白杨的根却在屋后冒出了幼苗。

五叔已是深恨串白杨了,觉得串白杨不听话、太任性,这里砍了那里长,那里掘了根,这里又冒出芽。

于是五叔也将屋后那些串白杨拔了苗挖了根。

五叔想彻底根绝那些在地下无拘无束伸展,在地上无忧无虑冒芽的串白杨。

可是数年过去了,五叔无可奈何地发现,那串白杨已长到周围邻居家的房前屋后。

不知不觉五叔院子里的那些牡丹、月季又蔫巴巴的,半死不活,因为那些花丛中又冒出了串白杨的幼苗,五叔又气又没办法,他知道是邻居家的那些串白杨从地下把根伸了过来。

于是五叔毁掉花园,拔掉串白杨的芽,栽上几棵白杨树,五叔觉得白杨树栽在哪里长在哪里,绝不违人心愿,不惹人生气。

我几次劝固执的五叔死了心,放手让串白杨去发芽、去成材。

串白杨不用他去栽苗、去浇水,只要给它一个生存的权利就够了,而他却偏偏不允许。

统编版六年级上册语文第一单元测试卷及答案

25.“黑云翻墨”和“白雨跳珠”两个形象的比喻,既写出了天气骤然变化时的________气氛,也烘托了诗人舟中赏雨的______心情。

26.简述诗人是按照怎样的顺序描写乍雨还晴、风云变幻的西湖景象的。

________________

27.小敏将《六月二十七日望湖楼醉书》这首诗的每一句都看成一幅画,并为它们各拟写了一个标题,请你选一选。

43.给下面的多音字选择正确的读音。

差:①chā②chà③chāi④cī

参差不齐_______鬼使神差________差强人意________隔三差五________

参考答案

1.B

【详解】

考查对句子的理解能力。

这个句子出自课文《花之歌》,通过“仰望高空’“对光明心驰神往”“不顾影自怜,不孤芳自赏”可看出:花的积极和乐观。告诉人们要追求光明,对生活要抱有积极乐观的态度。

9.用“”在括号里选择恰当的词语。

10.作者运用丰富的想象,把______比作“无边的绿毯”,把_______比作“白色的大花”,生动形象地描绘出了草原上鲜明的颜色,给人以视觉上的美感。

11.请用“”画出[ ]中直接描写草原景色的句子;用“﹏﹏﹏”画出描写作者感受的句子。这种在写景中融入感受的写法的好处是( )

39.根据课文内容填空。

在本课中,作者老舍按照从_____到_____的顺序,抓住草原上_______、_________、_______等景物来写看到的草原。课文主要描写了三幅图画:________、喜迎远客图、______。我们能从中感受到草原的_____美、______美、习俗美。

40.补充词语,并选合适的词语填空。

①大雨倾盆图 ②乌云密布图 ③水天一色图 ④风起云涌图

山东省烟台招远市(五四制)2022年-有答案-八年级上学期期末语文试题

山东省烟台招远市(五四制)2022学年八年级上学期期末语文试题一、选择题1. 下列加点字的读音和字形都⋅正⋅确⋅的一项是( ) A.狼藉⋅(jí) 踌躇⋅(chú) 蹒⋅跚(mán ) 坦荡如砥⋅(dī) B.濒⋅临(pín ) 遒劲⋅(jìn ) 婆娑⋅(suō) 潜⋅滋暗长(qián ) C.悄⋅然(qiǎo ) 俯瞰⋅(gàn ) 轩榭⋅(xiè) 惟妙惟肖⋅(xiào ) D.罅⋅隙(xià) 喧嚣⋅(xiāo ) 秀颀⋅(qí) 络绎⋅不绝(yì) 二、句子默写默写。

(1)问君何能尔?________。

(《饮酒》)(2)________ ,铜雀春深锁二乔。

(《赤壁》)(3)________ ,家书抵万金。

(《春望》)(4)常记溪亭日暮,________。

(《如梦令》)(5)________,隐隐笙歌处处随。

(《采桑子》)(6)中原乱,簪缨散,几时收?_________。

(《相见欢》)(7)无可奈何花落去,________。

(《浣溪沙》)(8)以君之力,________,如太行、王屋何?(《愚公移山》)(9)故天将降大任于是人也,必先________,劳其筋骨,饿其体肤,空乏其身,行拂乱其所为。

(《生于忧患,死于安乐》)(10)域民不以封疆之界,________,威天下不以兵革之利。

(《得道多助,失道寡助》)(11)它没有婆娑的姿态,________。

(《白杨礼赞》)(12)________,母氏劬劳。

(《诗经》)(13)《雁门太守行》中渲染敌军兵临城下的紧张气氛和危急形势,守军将士处境艰难的诗句是________,________。

(14)李清照《渔家傲》中意境壮阔、想象丰富、充满浓厚的浪漫主义色彩的句子是:________。

________ ,________ !三、选择题下列说法有误的一项是()A.如果你同意,二、三十棵树可以成为林,那么这里要说的,正是这样一个桃林。

盐都区第二共同体六年级上学期11月期中语文试题(PDF版,有答案)

盐都区第二共同体六年级上学期11月期中语文试题(PDF版,有答案)六年级语文学科课堂练习参考答案及评分建议二、1.每字0.5分,共5分忧虑柔美日寇爆发颓然2.一碧千里3.黑云翻墨未遮山4.不可以尺寸与人5.绿树村边合过故人庄(2~5小题共5分。

每空1分,错一个字扣0.5分,扣完为止。

)三、共2分,每题1分。

6.A 7.D四、共2分,每题1分。

8.B 9.C五、共4分,每题2分。

10.C 11.D六、共12分,每题2分。

12.D 13.C 14.B 15.D 16.D 17.A七、根据课外阅读完成下列试题。

(10分)(一)每题1分,计10分18.B 19.B 20.D 21.A 22.A 23.B 24. C(二)25.坚强、勇敢、正直和充满爱心。

因为他在黑暗浑浊的环境中仍保持着生活的勇气和信心。

(意对即可)(3分)八、阅读提供的文章,完成练习。

(27分)(一)冷血动物的热血生活(10分)26.A 27.D 28.B(各2分)29.不能。

“至少"表示最小的限度,用在句子中表示凤凰蛾飞行肌温度的最小限度为35°C。

去掉后则表示凤凰蛾飞行肌温度正好35°C,与实际情况不符。

“至少”一词体现了说明文语言的准确性和严谨性。

(4分)(二)当樱草花盛开的时候(17分)30.B 31.B 32.B 33.D 34.C(各2分)35.这样写使文章情节跌宕起伏,引发读者的好奇心和阅读兴趣;同时更能突出女孩乐观、坚强的品质,给读者留下深刻的印象。

(3分)36.女孩是一个美丽、乐观、坚强的人。

她模样甜美清秀,声音柔曼,像樱草花一样楚楚动人;她虽然左腿瘸了,但能坦然面对自己的缺陷,努力生活,还能微笑着安慰别人,不让别人为她难过。

(4分)九、习作(30分)40.习作切入分为26分,请依据以下要求评分:A类文27分以上,围绕中心,补全题目。

选择的事例完整,过程具体详细,语句通顺,描写生动,有真情实感,不少于400字,书写工整。

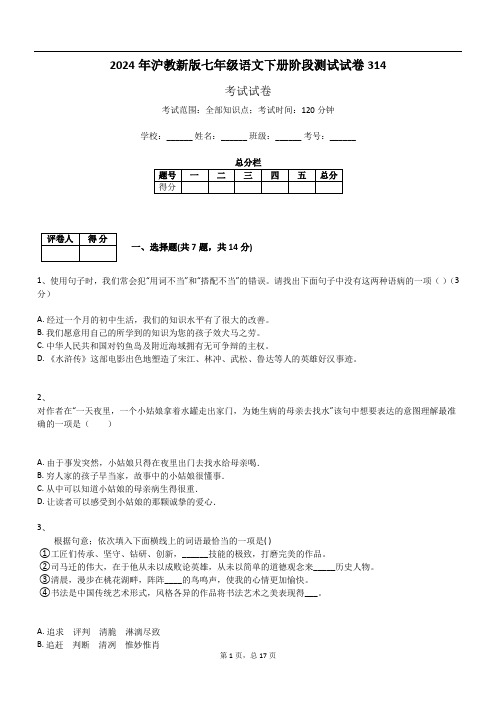

2024年沪教新版七年级语文下册阶段测试试卷314

2024年沪教新版七年级语文下册阶段测试试卷314考试试卷考试范围:全部知识点;考试时间:120分钟学校:______ 姓名:______ 班级:______ 考号:______总分栏一、选择题(共7题,共14分)1、使用句子时,我们常会犯“用词不当”和“搭配不当”的错误。

请找出下面句子中没有这两种语病的一项()(3分)A. 经过一个月的初中生活,我们的知识水平有了很大的改善。

B. 我们愿意用自己的所学到的知识为您的孩子效犬马之劳。

C. 中华人民共和国对钓鱼岛及附近海域拥有无可争辩的主权。

D. 《水浒传》这部电影出色地塑造了宋江、林冲、武松、鲁达等人的英雄好汉事迹。

2、对作者在“一天夜里,一个小姑娘拿着水罐走出家门,为她生病的母亲去找水”该句中想要表达的意图理解最准确的一项是()A. 由于事发突然,小姑娘只得在夜里出门去找水给母亲喝.B. 穷人家的孩子早当家,故事中的小姑娘很懂事.C. 从中可以知道小姑娘的母亲病生得很重.D. 让读者可以感受到小姑娘的那颗诚挚的爱心.3、根据句意;依次填入下面横线上的词语最恰当的一项是( )①工匠们传承、坚守、钻研、创新,______技能的极致,打磨完美的作品。

②司马迁的伟大,在于他从未以成败论英雄,从未以简单的道德观念来_____历史人物。

③清晨,漫步在桃花湖畔,阵阵____的鸟鸣声,使我的心情更加愉快。

④书法是中国传统艺术形式,风格各异的作品将书法艺术之美表现得___。

A. 追求评判清脆淋漓尽致B. 追赶判断清冽惟妙惟肖C. 追赶评判清脆惟妙惟肖D. 追求判断清冽淋漓尽致4、下列标点符号使用有误的一项是()A. 什么地方我曾经看见这样一棵苍老的枸杞树呢?是在某处的山里吗?B. 当一个十七;八岁的健美青年向你走来;他给你的印象是爽直、纯洁、豪华、富丽。

C. 英国当代诗人西格夫里•萨松写过一行不朽的警句:“我的心里有猛虎在细嗅蔷薇。

”可以说这行诗是象征诗派的代表。

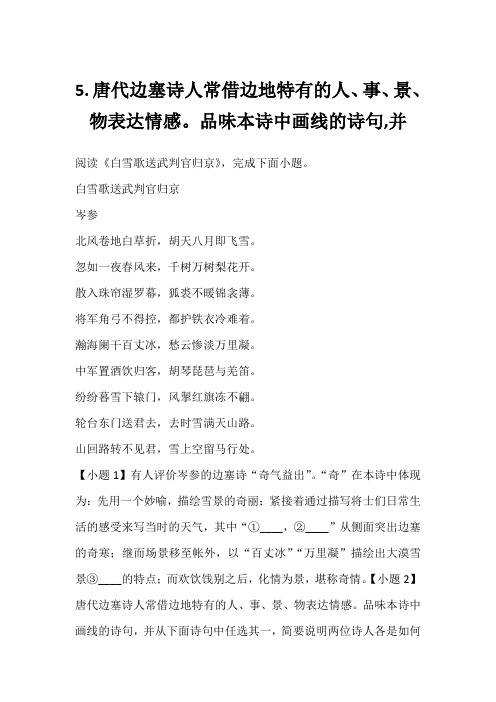

5.唐代边塞诗人常借边地特有的人、事、景、物表达情感。品味本诗中画线的诗句,并

5.唐代边塞诗人常借边地特有的人、事、景、物表达情感。

品味本诗中画线的诗句,并阅读《白雪歌送武判官归京》,完成下面小题。

白雪歌送武判官归京岑参北风卷地白草折,胡天八月即飞雪。

忽如一夜春风来,千树万树梨花开。

散入珠帘湿罗幕,狐裘不暖锦衾薄。

将军角弓不得控,都护铁衣冷难着。

瀚海阑干百丈冰,愁云惨淡万里凝。

中军置酒饮归客,胡琴琵琶与羌笛。

纷纷暮雪下辕门,风掣红旗冻不翩。

轮台东门送君去,去时雪满天山路。

山回路转不见君,雪上空留马行处。

【小题1】有人评价岑参的边塞诗“奇气益出”。

“奇”在本诗中体现为:先用一个妙喻,描绘雪景的奇丽;紧接着通过描写将士们日常生活的感受来写当时的天气,其中“①____,②____”从侧面突出边塞的奇寒;继而场景移至帐外,以“百丈冰”“万里凝”描绘出大漠雪景③____的特点;而欢饮饯别之后,化情为景,堪称奇情。

【小题2】唐代边塞诗人常借边地特有的人、事、景、物表达情感。

品味本诗中画线的诗句,并从下面诗句中任选其一,简要说明两位诗人各是如何表达情感的。

(1)角声满天秋色里,塞上燕脂凝夜紫。

(李贺《雁门太守行》)(2)但使龙城飞将在,不教胡马度阴山。

(王昌龄《出塞》)答案:[小题1]将军角弓不得控都护铁衣冷难着奇伟(或壮阔、壮美)【小题2】示例1:选(1)。

岑参的山回路转不见君,雪上空留马行处"描写目送曲折山路上离去的友人、凝视雪地上的马蹄印,心中怅然若失,表达了对友人的依依不舍之情。

李贺的·角声满天秋色里,塞上燕脂凝夜紫"描写了边塞的角声,血染的战场,从听觉、视觉角度表现战争的残酷,渲染了悲壮的气氛,表达了诗人对将士誓死报国、不畏牺牲的赞叹之情。

示例2:选(2)。

岑参的诗句写诗人送别友人的情景,山回路转,友人已消失在远方,但诗人凝视香地上的马蹄印,不愿离去,表现了诗人难舍友人的无限惆怅。

王昌龄的诗句借汉代名将李广纵横驰骋的英武气概,表达了希望朝廷启用良将早日平息边塞战事,使人民过上安定生活的愿望。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

高等教育自学考试毕业论文周涛散文中的边地风情专业:汉语言文学主考学校:兰州大学准考证号:指导教师姓名职称:甘肃省高等教育自学考试办公室印制2009年10月6日汉语言文学专业本科论文周涛散文中的边地风情目录内容摘要:………………………………………( 4)正文目录:………………………………………(4—16)注释:………………………………………( 17)参考文献:………………………………………( 17)后记(致谢)………………………………………( 18)周涛散文中的边地风情内容摘要:广袤辽阔、荒寒粗砺的大西北是周涛创作的故乡。

西部壮丽、广阔、大美的边陲孕育了周涛雄浑大气、气吞山河、金戈铁马的文风,读来使人血管暴凸,肝胆俱张,为当代散文界注入了一剂刚劲强烈的风。

而周涛本人也成为了新疆文化的代表,对西部风景,风情,风俗画卷进行了描摹,演绎着“来自大西北的歌唱”,并凸现出了西部边陲不同的文化气质:博大,灵性,深厚,神圣,悲怆和粗砺旷达,字里行间,让人感受到了与众不同的西部。

关键词:周涛散文边地风情作为中国新边塞诗的代表人物和诗歌创作“三剑客”之一的周涛自上个世纪八十年代中期由诗歌创作转入散文写作以来,写出了一大批优秀的散文篇章如《巩乃斯的马》、《过河》、《猛禽》等,并结集出版了周涛第一本散文集《稀世之鸟》。

本着对大西北的无限热爱,并携“粗犷、雄奇、刚健、深沉悲壮”的诗风融入散文写作中,使他的散文汪洋恣肆,纵横开合,充满了激情和哲思,这也将散文带入了一个全新境界。

一、周涛的生平及创作概述周涛,1946年3月15日出生,中国著名诗人、散文家。

祖籍山西,在京启蒙,少年随父迁徙新疆。

1969年毕业于新疆大学中语系。

1971年赴伊犁新源县部队农场接受再教育,1972年在喀什市、喀什地区工作。

1979年到原乌鲁木齐军区文化部创作组从事专业文学创作。

历任创作员、创作组副组长、创作室主任。

中国作协第五、六、七届全委会委员。

新疆文联、作协副主席,自治区政协委员。

1983年加入中国作家协会。

文学创作一级。

著有诗集《神山》、《野马群》、《周涛诗年编》,散文集《稀世之鸟》、《中华散文珍藏本· 周涛卷》、《游牧长城》、《周涛散文》(3卷)等40余种。

1986年获全国第二届新诗(诗集)奖,1996年获首届鲁迅文学奖、散文集奖,3次获解放军全军文艺奖。

目前出版诗集、散文集20多种,深得读喜爱,是新边塞诗的代表人物,同时也是当代中国最具个性魅力和文学气质的优秀作家。

周涛的散文在当代散文界自成一家,其“重建精神家园”、“自由是散文的生命”和“没有大地就没有大文章”等有关散文创作的言论,道出了他对当代散文生态环境、散文家的责任、散文的文体改革等方面的深刻认识和理解,这对当代散文的发展变革有一定的积极影响,也丰富了当代散文理论。

二、周涛散文创作的几个阶段及散文作品的风格周涛以一首长诗《八月的果园》的出版而崭露头角,从此一发不可收拾。

《牧人集》、《神山》、《鹰笛》、《野马群》《云游》等诗集一本接着一本,特别是诗集《神山》的出版广受好评,并一举获得第二届全国新诗奖和第二届全军文艺奖。

之后,周涛开始转入散文创作,主要散文集《稀世之鸟》、《游牧长城》、《兀立荒原》、《西部的纹脉》、《天似穹炉》等20多部散文集,散文让周涛从一个高峰迈向了另一个高峰。

周涛在开始散文创作时已兼备军人、诗人、西部人三种身份,这三种先天就具有浪漫而传奇色彩的身份以及其背后所对应的三种拒绝庸常的人生经历扭结到他一人身上,使周涛散文从一开始就具有了一种特别的精神内核与异样的美学风采。

周涛散文的独特性首先在于传达出了一种真正的西部精神。

新疆的博大和广袤给了周涛一种眼光和气度,使他的作品中蕴含着夺人的气势和犷悍而劲健的风骨。

“西部风骨”是一种自觉的地域情怀和由此生发的文化反省。

这种美并不取决于作者在文本中所呈示的大量的西部风光,而是取决于其在现代文明的参照之下由衷地敬畏、肯定并认同的一种游牧式的、劲气四射而精气内敛、既奔放热烈又坚韧沉默的生存方式,以及由这种生存方式所坦示的那种生命哲学:生命的价值与尊严就在于生命的野性、狼性与生命的自在、独立与静寂的完美结合。

在对整个西部精神有着深刻体悟和把握的前提下,作者以北方和西部游牧者的心情随心所欲地驱使那些洋溢着浓郁西部风情的客观表象。

长年的边地生活,身处汉文化中心的边缘地带,对边疆文化资源特别是多民族杂居这样一种生存格局的耳濡目染,使他在文化观念、自我身份和思维方式等方面游移不定,具有相对的多重性和自由度。

三、周涛散文中的边地风情1.边地自然景观周涛自童年起就开始了异域的生命体验,可以说,是新疆这块神奇广袤的大地养育了周涛,成就了周涛。

高山、河流、戈壁、大漠、草原以及生活在这片土地上的鲜活的生命无不印刻在了周涛脑海中,这块清爽而刚烈的高地哺育了一个优秀而骄傲的半个胡儿周涛。

他爱这片神奇的土地犹如珍爱自己的生命一样,爱得深沉,爱得狂热。

“她把冰峰的绝顶的崇高,火洲盆地的彻底塌陷,草原的妩媚秀丽,戈壁的粗砺坦荡,沙漠的难以接近的神秘和绿洲自然亲近的田园风光,河流的充沛和消失,果园的丰饶和废垒的凄清,湖泊的澄碧柔和与山岩的铁硬,古典的喀什与浪漫的伊犁……的对立、矛盾、极端,全都包养在自己身下,形成一种独特而健康的美。

这美,只在新疆。

”【1】这里的山,这里的雪峰,这里的草原,这里的胡杨,这里的天空,都同自己一样有着共同的呼吸。

“阳光从清冽、蔚蓝的天空中泼洒下来的时候,仿佛是被一个透彻的、空明而又高贵的容器过滤了。

它看起来还是那样炽烈,那样明晃晃的,和所有正午的阳光一样炫目,但它其实已经不再灼烫闷人了。

它从高空垂落下来,光芒四溅,游动跳跃,从这朵花转瞬蹿到那朵花,从这片草丛倏忽掠向那片草丛,依然可人和煦,但带着清新可爱的滋味,像一团充盈在天地之间的光芒的水流。

”【2】阳光像雨水一样,并且是像暴雨一样“泼洒”下来。

并把清冽蔚蓝的天空比喻成一个高贵的容器,寓含着作者对这片天空的赞美和热爱。

“(阳光)游动跳跃,从这朵花转瞬蹿到那朵花,从这片草丛倏忽掠向那片草丛......像一团充盈在天地之间的光芒的流水”,在这一句里,阳光一会儿像游动的鱼,一会儿像跳跃的鹿,一会儿像迅疾的隼,一会儿又像充盈天地之间的流水。

“草原不管有多么的辽阔和健康,它的河流都是郁郁的,有一种无法说清的忧愁。

”【3】“在这种安详的满足中,有一丝颤动着的空旷寂寞在暗中游走......辉光下的草原开满了罂粟花,仿佛深碧的海里长满了红珊瑚。

草原扑向天边的远方......西极的天空宛如蛋青被殷红的血涂抹过了那样,丝丝缕缕的云霞被随意扔在空中,像是刚刚诞生过婴儿的产床上撂下的母亲沾血的衣裙。

”【4】“拖拉机牵引着的二十四片犁铧宛如一组编钟,远远行进的时候看上去却像一只多脚的黑蜈蚣。

它来到了处女地上,它的任务是把游牧者世世代代牧放畜群的草原犁为田亩,耕耘播种上铺到天边的麦子。

”【5】在这段文字里,周涛把二十四片犁铧比作一组编钟,又比做一只多脚的黑蜈蚣。

想象奇特,寓意深刻,“编钟”是历史文化遗物,“犁铧”和“编钟”的组合代表了农耕文化,前文写二十四片犁铧翻飞意味着农耕文化对草原对游牧文化的迅速而严重的破坏,但这里,“黑蜈蚣”行动的缓慢告诉我们,放到历史长河里看,农耕文化是一种落后的文明。

无论是对诗歌、散文、绘画还是摄影来说,麦子都是一种既真实又饱含着深刻寓意的物质,甚至可以说它已经不仅仅是可以果腹的主食,更是人类对物质丰盛的幸福图景所做的不屈向往和由衷赞美。

从狂奔在麦田上的梵高画下的《穿过麦田的葬礼队伍》,到塞林格的《麦田里的守望者》,到“神的信使”海子写下的无数关于麦子的诗篇……麦子被赋予的内涵被一次次丰富和扩大,早已经超越了作为真实的物质存在上升到诗人对生存、受难、坚忍和幸福等等精神层面的观照。

周涛祖籍山西,生长在河北、北京,从军从文皆在大西北,与麦子建立了一种与生俱来的亲密关系,就像人无法选择自己的出身一样,养育了他血液的上游也造就了他血肉之躯的麦子让他无法割离也无意割离。

麦子,在周涛的心里,同时代表了父母、兄妹、爱人、自己和一切他所赖以存在的血缘关系和存活于世的物质基础,因此他在写麦子的时候不做任何的铺垫:我想说:“亲爱的麦子。

”…………这就是我们的麦子,一粒一粒的,从田亩中收集回来的养命之物。

颗粒很小,每一粒都不够塞牙缝儿的;但是我们就是靠着这样一些小颗粒,维持生命,支撑地球上庞大众多的人群发明、创造、争斗、屠杀、繁衍、爱憎………………我就是麦子……我将一代代地生长,被割掉;成熟;被粉化;被制成各种精美的食品,被吃掉;然后再生长。

【6】这是物质的麦子,同时也成为周涛自身,麦子不仅仅如阳光、空气雨水一样赋予我们生存所必须的养分,同时也是我们从出生、成长、成熟、被上帝收获、下一代的新生这个短暂的人生历程和生生不息的人类繁衍之真实写照。

因此,麦子虽然不是周涛散文中使用最频繁的词语,但却为他找到了一个存在基点和身份认同,只有确立了这个出发基点,有了这个物质上的“故乡”,他才能在西北广袤的大地上纵横驰骋,进行一次又一次的精神游牧。

对于许多仍然继续坚持传统的精英意识的作家来说,“激情”在20世纪90年代是一个非常重要的关键词。

正如张承志说:“没有激情,就没有生命!”【7】周涛也认为“吵架骂仗是需要激情的。

”【8】周涛散文主要是通过对生命的信仰礼赞和对边陲珍奇物种的颂扬来突出其强烈的激情,【9】而实现这种对激情的想象和寄托的,便是巩乃斯的马。

马就是这样,它奔放有力却不让人畏惧,毫无凶暴之相;它优美柔顺却不任人欺凌,并不懦弱;我说它是进取精神的象征,是崇高感情的化身,是力与美的巧妙结合恐怕也并不过分。

仿佛分散到所有山谷里的马群都被赶到这儿来了,被暴雨的长鞭抽打着,被低沉的怒雷恐吓着,被刺进大地倏忽消逝的闪电激奋着,马,这不肯安分的牲灵从无数谷口、山坡涌出来,山洪奔泄似地在这原野上汇聚了,小群汇成大群,大群在运动中扩展,成为一片喧叫、纷乱、快速移动的集团冲锋!……雄浑的马蹄声在大地奏出的鼓点,......和雷声雨声交织成惊心动魄的大舞台。

(10)在这里,作者以诗一般的语言赞美了马的优美形象、崇高品性,揭示了马作为人类朋友的特殊品格:奔放雄健而不凶暴,优美柔顺而不懦弱,它是进取精神和崇高感情的象征,是力与美的美妙结合,并揭示了马与人类的艺术和历史生活的密切关联,认为骑兵和马车虽被淘汰,马却不会被取代,它有它的价值,而历代名马的筋骨、血脉、气韵、精神,那种“龙马精神”,也会永远传下去不会消失。

马不仅仅是温顺优美的天地生灵,更是充满了激情、狂放、雄浑、悲怆、苍劲和壮美的狂飙突进式的冲击者,是大西北民族的自由、骠悍和无所畏惧的化身。

文章中,作者将马与牛、骆驼和驴子等动物进行比较,从形象、品性和与人类的关系等方面,揭示马与众不同的特点:它在广阔的草原上“是茫茫天地之间的一种尤物”,虽然接受了文明的洗礼,却仍然保持了自由的生命力,与人类是朋友而非奴隶,兼得文明与自然之长:“它奔放有力却不让人畏惧,毫无凶暴之相;它优美柔顺却不让人随意欺凌,并不懦弱”,故而认为“它是进取精神的象征,是崇高的化身,是力与美的巧妙结合”。