搬 家 作者:青海循化韩庆功

重难点08 文学类文本阅读散文主观试题-2023年高考语文二轮复习专项讲练(全国通用附答案和解析)

(3)大多数考生做此类试题一般使用直接摘录法,这种方法用在某些试题的某个点上是合适的,但大多数试题的很多要点是不能用这种方法的。解答此类试题需要对某些关键词语进行组合,换个角度转述,用一个更“上位”(上一个层次)的词加以概括;有的则需要用自己的话概括。

D.短褐穿结:见东晋陶潜《五柳先生传》“短褐穿结,箪瓢屡空,晏如也”。陶潜,自号“五柳先生”,世称“靖节先生”,是中国第一位山水诗人。

【答案】 D

【解析】“安贫乐道”错,“短褐穿结”形容衣衫褴褛。

3.作者在素材的组织和剪裁方面别具匠心,请结合文本简要分析(4分)

【答案】①以行踪为线索移步换景。从劝业场、六必居、内联升、瑞蚨祥、张一元一直到小吃摊,脉络消晰。 ②点面结合。文中作者选取六必居、内联升和瑞蚨祥具有代表性的三处老字号,以点带面,展现了大栅栏以至整个古老北京的历史文化底蕴。 ③详略得当。作者详写六必居、内联升、瑞蚨祥,而对劝业场、张一元等一带而过。

【解析】这道试题考查的是文章的布局谋篇,可以看出作者匠心独运,以行踪为线索来介绍,思路清晰。

4. 文章开头说逛大栅栏“是我一生中清晰而快乐的记忆”,结合文章内容,分析这句话的作用。(6分)

【答案】①内容上,概括了老北京的传统陈设、历史文化故事和美味食品等给作者留下了深刻的印象。②主旨上,突出这些经历给作者带来美好的享受。作者感受到老北京厚重的文化韵味和魅力。(或表达了作者对老北京厚重的文化韵味和魅力的喜爱。)③结构上,总领全文。④阅读效果上,增强了读者的阅读兴趣。

重难点08文学类文本阅读之散文主观试题

1.确定区间,整合答案:

首先,根据题干寻找答题区间,确定答案存在于哪些段落,再根据题干中要求概括的方向性词语锁定具体的“信息块”,甚至是“信息句”“信息词”。其次,在整合信息时应注意,信息要点不能遗漏、交叉、重复,更不能无Leabharlann 生有。2.掌握要领,准确呈现

为国家让路:一个河南移民家庭的搬迁史

为国家让路:⼀个河南移民家庭的搬迁史2019-04-19对于何肇胜⽽⾔,离开祖辈⽣活的故乡好像并不是多么悲伤的事情。

2011年6⽉,当他⼜⼀次坐上汽车,迁离河南省淅川县丹江畔的⽼家时,这位75岁的⽼⼈没有流泪,甚⾄没有流露出⼀点不舍的表情――⾄少,在他⾃⼰的记忆⾥是这样的。

如今,这个瘦弱的⽼⼈平静地坐在新家的院⼦⾥,他希望这是⾃⼰最后⼀次搬迁,希望能在这⽚陌⽣的⼟地上安稳地⾛完这辈⼦最后的路程――哪怕再也没有机会落叶归根。

不是⽀援边疆吗,怎么变成移民了很难⽤什么办法抹去半个世纪的岁⽉,把何肇胜重新想象成⼀个20出头的年轻⼈。

那个时候,在他的记忆⾥,丹江并不像现在的⽔库那样,有着⼀望⽆际的清澈⽔⾯。

它只是汉江⼀条普通的⽀流,奔腾着从家门⼝流过。

何家这个⼩伙⼦并没有意识到,这条河会给⾃⼰的⼈⽣增添那么多的波折。

1959年3⽉,何肇胜所在的下寺公社召开了⼀次全社⼤会。

会上宣布,县⾥将选拔⼀批年轻⼈去青海省,⽀援西部边疆建设。

何肇胜和⼤部分村民都觉得这是个好机会。

“”中,持续的⼤炼钢铁之后,饥荒已经初露端倪。

相⽐之下,通知中描述的青海⽣活更加令⼈向往:去的⼈每个⽉都能吃“国家供的粮⾷”,还能拿⼯资。

当何肇胜回忆起⾃⼰当年写在志愿书上的豪⾔壮语时,他下意识地挺直了腰杆,嗓门也⼤了起来:“我志愿到边疆去建设祖国……”52年前,他还是个⽑头⼩伙⼦,浑⾝有着使不完的劲头,准备在⼀个“新天地”⾥⼤显⾝⼿。

那年4⽉,他和⽼婆郭富琴因为“⾝体好、劳动⼒强、各⽅⾯条件都不错”获得批准,和500名年轻⼈⼀起,带着对“吃公粮”的憧憬,踏上了离家的路。

到达⽬的地青海省循化撒拉族⾃治县后,他们被安置在⼀间饭店暂时居住下来时,念过5年⼩学的何肇胜突然发现了不对劲的地⽅:路边横幅的标语内容,写的不是“欢迎⽀边青年”,⽽是“欢迎河南移民”。

“我们不是来⽀援边疆吗?咋变成移民了呢?”何肇胜急了,赶忙向管理他们的负责⼈打听。

很久之后,他才得到回复:“河南⼈多,青海⼈少,我们要搬到这边来帮他们搞建设。

孟祥英翻身

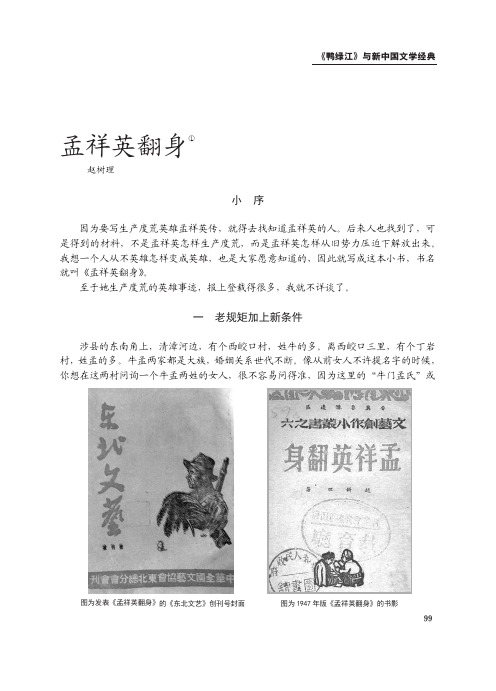

99孟祥英翻身①小 序因为要写生产度荒英雄孟祥英传,就得去找知道孟祥英的人。

后来人也找到了,可是得到的材料,不是孟祥英怎样生产度荒,而是孟祥英怎样从旧势力压迫下解放出来。

我想一个人从不英雄怎样变成英雄,也是大家愿意知道的,因此就写成这本小书,书名就叫《孟祥英翻身》。

至于她生产度荒的英雄事迹,报上登载得很多,我就不详谈了。

一 老规矩加上新条件涉县的东南角上,清漳河边,有个西峧口村,姓牛的多。

离西峧口三里,有个丁岩村,姓孟的多。

牛孟两家都是大族,婚姻关系世代不断。

像从前女人不许提名字的时候,你想在这两村问询一个牛孟两姓的女人,很不容易问得准,因为这里的“牛门孟氏”或赵树理图为1947年版《孟祥英翻身》的书影图为发表《孟祥英翻身》的《东北文艺》创刊号封面“孟门牛氏”太多了。

孟祥英的娘家在丁岩,婆家在西峧口,也是个牛门孟氏。

不过你却不要以为他们既是世代婚姻,对对夫妻一定是很美满的,其实糟糕的也非常多。

这地方是个山野地方,从前人们说:“山高皇帝远”,现在也可以说是“山高政府远”吧,离区公所还有四五十里。

为这个原因,这里的风俗还和前清光绪年间差不多:婆媳们的老规矩是当媳妇时候挨打受骂,一当了婆婆就得会打骂媳妇,不然的话,就不像个婆婆派头;男人对付女人的老规矩是“娶到的媳妇买到的马,由人骑来由人打”,谁没有打过老婆就证明谁怕老婆。

孟祥英的婆婆,除了遵照那套老规矩外,还有个特别出色的地方,就是个好嘴。

年轻时候外边朋友们多一点,老汉虽然不赞成,可是也惹不起她——说也说不过她,骂更骂不过她。

老汉还惹不起,媳妇如何惹得起她呢?有村里的老规矩,再加上婆婆的好嘴,本来就够孟祥英倒霉了,可是孟祥英本身还有些倒霉的条件:第一是娘家没有人做主。

孟祥英九岁时候就死了爹娘,那时只有十三岁一个姐姐和怀抱里一个小弟弟。

后来姐姐也嫁到西峧口。

因为姐姐的婆家跟自己的婆家不对劲,自己出嫁的时候,姐姐也没得来,结果还是自己打发自己上的轿。

像这样的娘家,自己挨了打谁能给争口气呢?第二是娘家穷,买不起嫁妆。

学说东北话

史上最全的《官方“东北话”大辞典》【东北话是最能反应人精神状态的语言,也是最幽默生动的一种语言。

】我个葛高网上转的来源:荣演的日志东北话:使用人口超过1.4亿。

指辽宁、吉林、黑龙江及内蒙古东部的呼伦贝尔市,兴安盟,通辽市,赤峰市及河北北部承德,秦皇岛等地区的通用语言,亦可特指东北地区的某些特定汉语,如常用于小品演出的“东北话”,本条目主要讨论第一种指代方式。

尽管东北绝大多数地区的汉语都可归类于东北官话的范围内,但是“东北话”和“东北官话”是两个不同的概念。

东北话铿锵有力!!!现在在东北的好多城市里,已经听不到真正的东北话了,就连赵本山大叔的东北话也逐渐变味儿。

为什么会这样?就是因为很多人觉得东北话很土。

我觉得,如果是一个外地人觉得东北话土也就算了,可是,咱们东北老乡不应该觉得自己的家乡话是土话啊,这是一种自卑的心理。

为什么没有人觉得广东话土,上海话土呢?无非就是因为那里是经济发达的地方。

所以,等到了咱们东北发达了,也让全国人民学习咱东北话,这是我的毕生志愿! 可是,我怕等不到那个时候东北话就已经消亡了!!至此,我发表这篇文章,希望东北的老乡们在家乡的话一定要讲东北话,家乡话,不要让这个最贴近生活,最生动真实,最能反应人心理状态的方言从地球上消失! 东北话是最能反应人精神状态的语言,也是最幽默生动的一种语言。

有好多特色词汇几乎是只能意会不能言传的。

比如说:“得(四声)瑟”这个词。

我想了好久,也没有找到普通话的什么词汇能替代,正确解释是:得瑟是这样一个动作或状态,在别人看来一个人做这个动作或状态是希望引起别人的注意,但实际上那个人做动作的时候多数情况下并不是真想引起别人的注意!(有点绕嘴,但仔细想一下这个解释还是挺精确的)。

正是因为它没有普通话能对应的词汇,所以在不同的场合和环境也就拥有了许多不同的含意,比如说:显摆,臭美,作秀,大喜,大悲,非常高兴,非常兴奋,发抖,哆嗦……等等。

例句:外面这么冷,你穿这么少出去得瑟啥啊! 此外还有许多东北方言的特色词汇,请继续关注本贴,我将在稍后为大家奉上。

《家里的灶头》

整体感知:

1、看完全文,对灶头有哪些了解?主要 由哪几部分构成?

灶头:

灶台 (大铁锅 小铁锅 汤罐等等) 灶壁 (格子 灶画 壁龛) 灶塘

2、文中哪句话最能概括了江南灶 头的总体特点?

特点:江南的灶既讲究实用、又讲究 美观。

• 实用:灶台部排“疏密有致”,灶壁使厨房整 洁有序。

• 美观:具有怎样的美感? 既端庄又秀气,像一位穿着蓝印花布的农家

看看,火烛小心哉”浪声漫调的提醒 • 我、姐姐、妹妹:灶台——姐姐学做饭手忙脚乱发号

施令;灶膛——我们在煨山芋、填 脚炉、爆黄豆、孵灶堂。

在分别介绍灶头的各个组成部分的同时, 还穿插了大量的与“灶头”相关的童年往事、 民风民俗,以及富有地方特色的物产和饮食 的描写。这些往事都是由_____“__家_里__的勾灶起的?

课后习作

• 以“家里的________”为题,写一篇短 文。

• 1、对所写事物要有细致的观察描写 • 2、描写中穿插适当的人和事 • 3、800字

本文艺术特色

1.江南地方特色的语言 2.清晰的状物线索 3.状物与写人的结合。

头”

这里浓缩了作者 童年生活的点点滴 滴。家里灶头上的 每一样东西,都能 牵扯出了作者许多 难忘的回忆。

作者怀着怎样的心情回忆童年往 事的?回忆起童年往事,你认为作 者从中感受到了什么?

作者是怀着深深的眷念回忆这些童 年往事的。这些往事读来富有情趣,又 充满温馨。

满怀深情的作者为我们具体描写了 哪几个童年的生活场景?

家 里 的 灶 头

作家简介

金曾豪,江苏常熟人,中国作协会 员,苏州作协副主席。其作品长篇 小说《狼的故事》《青春口哨》获 中宣部第五届全国“五个一工程奖” 和第九届中国图书奖;《苍狼》获 第十一届中国图书奖,《鹤唳》获 第五届国家图书奖提名奖,《迷人 的追捕》获全国新时期优秀少儿文 艺读物一等奖:《书香门第》和 《绝招》分别获得陈伯吹儿童文学 奖和冰心儿童图书奖。《蓝调江南》 为其首部散文作品集。

“喜鹊窝”的报喜者

夏子街油田在和布克赛尔蒙古自治县境内,西南距克拉玛依市区120公里,是准噶尔盆地西部隆起乌夏断裂带东端的一个油田。

夏子街,是根据蒙古语“夏孜盖”的语音演绎而来的,意思就是“喜鹊窝”。

这是个吉祥的名字,也是石油勘探人寄予希望的地方。

由于油层发育破碎,相邻油水井之间注采关系非常复杂,夏子街油田是一个多层系、非均质严重、特低渗、具有边底水的带气顶的断块油藏。

夏子街油田开创了复杂难采油气藏开发前期评价的新方法和新的工作方式,曾被中国石油天然气总公司命名为“整装油田开发的样板”。

石油勘探寄予希望的地方人们一直期待着“喜鹊窝”里真的能飞出一只报春的“喜鹊”。

1979年7月19日凌晨4时半,近百辆车从百口泉指挥部向夏9井进发。

先是两部大型平板车被路上的沙丘陷住,后是历经几处被洪水冲坏的路段,有的地方路面只有三米宽,很容易出危险,一路上险象丛生,经过4个小时20分钟的跋涉,这支部队终于在上午8时50分抵达目的地。

这次钻机搬迁规模大、距离远,而且是多工种的联合作战,创造了新疆石油管理局钻机长途搬迁的最好水平。

32836钻井队来自江汉油田,在刚刚结束的百口泉勘探中,他们取心收获率最高。

发糕、自制的咸辣子、铝合金饭盒、行军水壶……这些食物和物品对于上世纪70年代末的人来说是再熟悉不过了。

在物质生活相对匮乏的改革开放初期,只要一打起背包上井,这些都是夏明生的必备物品。

1979年,夏明生任勘探开发研究院勘探室副主任、西北缘勘探研究大队现场组负责人。

这一年,他的任务是搞清夏子街的含油气情况。

1970年代末,大规模地震勘探在夏子街地区展开,现代物探技术的应用让人们在夏子街发现了一个大型背斜构造。

夏明生利用地震解释资料,提“喜鹊窝”的报喜者它每一次箭头向上的过程中,无一不是科技的力量在起着决定性的作用选题策划 王小梅 文蔡晓青Copyright©博看网 . All Rights Reserved.。

做家务的七绝诗

做家务的七绝诗以下是十条做家务的七绝诗:1. 《扫地》扫帚轻挥尘屑去,为何家务总无穷?弯腰清扫忙前后,地面如新心也融。

例子:哎呀,就像那扫帚是我的魔法棒一样,一挥就把灰尘都变没啦!2. 《擦窗》窗明几净阳光透,这般辛苦为谁忙?抹布轻擦汗如雨,明亮世界眼前放。

例子:看那窗户干净得像透明了似的,这可都是我的功劳呀!3. 《洗碗》碗筷叮当盆中响,天天洗涮真累呀!泡沫飞舞心情畅,洁净餐具闪光芒。

例子:听着那碗筷的声音,感觉自己像个音乐家在演奏呢!4. 《洗衣》脏衣入水搓又揉,难道不累手发酸?洗净晾晒随风舞,清新气息满衣衫。

例子:哇,那些洗好的衣服好像在欢快地跳舞呢!5. 《拖地》拖把舞动如画画,这般费力图个啥?地板锃亮映人影,劳动成果美如画。

例子:嘿,我这拖地的技术,简直可以去参加比赛啦!6. 《整理》杂物整理各归类,怎么这么多东西?房间整洁心欢喜,井井有条真舒适。

例子:哎呀呀,整理完后这房间看着多舒服呀!7. 《做饭》锅碗瓢盆齐奏鸣,做饭也是大工程!美味佳肴端上桌,家人夸赞乐无穷。

例子:哇,这饭菜一做好,感觉自己像个大厨呢!8. 《掸尘》鸡毛掸子轻轻舞,灰尘哪里逃得掉?掸去浮尘迎清新,家宅安宁心静好。

例子:看那灰尘被我赶得四处逃窜,哈哈!9. 《浇花》水壶轻洒润花朵,花儿为何恁可爱?绿叶葱葱花娇艳,美丽风景家中在。

例子:哇,这些花在我的照顾下变得好漂亮啊!10. 《清洁》辛勤劳动为家园,家务虽累也甘愿!整洁环境人人爱,美好生活在眼前。

例子:看看这干净整洁的家,一切付出都值啦!我的观点结论:做家务虽然辛苦,但看到家里变得整洁干净,一切都很值得,也能从中获得满足感和成就感呀!。

大河家阅读答案及解析

大河家阅读答案及解析大河家阅读答案及解析阅读《大河家》,完成14~17题。

大河家张承志大河家是一处黄河渡口。

年年放浪在大西北的黄土高原之家,大河家便渐渐地成了自己的必经之地。

它恰像那种地理老师不懂得、暗中的地理枢纽;虽然偏书贫穷,不为人知,却比交通干线的名声更自然更原始。

不露痕迹地沟通着中国。

这些地点,一旦了解多了,去熟了,就使人开始依恋。

像我此次离开祖国两年之久.从归国那一瞬起便觉得它们在一声声呼唤。

真是呼唤,听不见却感觉得到,在尚未立稳脚跟放下行李前,在尚不能马上去看望它们之前,该先在纸上与它们神交。

大河家是甘肃南缘边界上的一个回民小镇。

密集的、土夯的农家参差不齐地排成几条街巷,街头处有一块尘土飞扬的空场,那就是著名的大河家集。

店铺簇堆,人马拥挤.集上半数以上都是头成白帽的回民。

清真寺的塔尖高出青杨树的梢头,远近能看见十几座之多。

出集百步.便是咆哮黄河。

在这里等摆渡,一眼可以看见甘青两省,又能同时见识回藏两族。

傍大河家集一侧是甘肃.黄土绿树,戴白帽的回民们终日在坡地里忙碌。

大河彼岸是青海.红石嶙峋.服色尚黑的藏人们隐约在山道里出没。

大河家,它把青海的柴禾和药材,把平特角的藏羊和甘肃的大葱白莱.把味浓叶大的茶——在轰鸣滚翻的黄河水上传递。

河上悬空吊着一条胳膊般粗的大铁索。

一条大木船挽在这悬索上.借黄河水的冲力.用一支舵往返两岸。

船入中流时,那景色十分壮观。

在颤篮如叶的渡船上,船客子扳牢大舵,把黄河的千钧水力,分成了横渡的巧劲。

此地指行业为客。

割麦人称走客子,船把式称船客予,淘金人称金客子。

船撞入漩涡时。

水溅起来,岸上船上的人都怔怔地看。

使船时的吆声是听不见的,在大河家.永远地充斥着河谷的,只有黄河跌撞而下的轰轰涛声。

清晨时分,因为黄河走得太急.过水太多吧,整个河谷白摹津地罩着浓雾.听得水响,不见河流。

渐渐天热了.阳光照透了雾,才看见平素黄河的雄姿。

那黄河太漂亮了.衬着一面被它在古时劈开的红石头山,衬着被它滋润得冲天的茂盛青扬林.一川狂怒狂欢的黄河水,不顾性命地尽管奔流。

走基层,捧一把泥土芬芳

在路上心里才有时代在,,在基层心里才有群众在基层心里才有群众,,在现在现场才有感动。

近日,,青海《《党的生活》》杂志社编采人员集体来到循化撒拉族自治员集体来到循化撒拉族自治县县,,沉下去走基层、、转作风风、、改文风……在行走中感受基层的变化受基层的变化,,在观察中寻在观察中寻找文化的脉动找文化的脉动。

走基层捧一把泥土芬芳本刊记者/于生妍唱响脱贫富民曲循化县位于青海黄河谷地,6月的循化气候温润,生机盎然。

27日一早,党刊全体编辑记者抵达循化县境内。

循着山路,大家首先来到了省委宣传部联点扶贫地——尕楞乡。

尕楞乡位于循化县城西南角,是循化县最边缘、最贫困的半农半牧乡镇。

地形山峦起伏,沟壑纵横,全乡贫困人口485人,群众经济收入的来源主要依靠种植农作物以及部分劳务输出。

一到乡政府,杂志社编采人员就与尕楞乡有关领导召开座谈会,认真听取了尕楞乡扶贫工作进展以及生态旅游情况。

去年尕楞乡牙尕村遭遇了特大洪灾,受灾后,省委省政府和海东市、循化县高度重视,迅速组织抗洪抢险,妥善安置受灾群众。

省委常委、宣传部长张西明代表省委亲赴现场看望慰问当地干部群众,指导开展灾后重建工作。

目前灾后重建已取得阶段性成效。

走在河道边的马路上,看到新修建的河道治理一期工程已基本完成,修建桥梁3座,河道周围路面干净宽阔,村里环境清新整洁。

乡长才旦感慨地说,在省市县的高度重视、合力帮扶下,尕楞乡扶贫攻坚取得了明显成效,群众住房、产业、乡村公路等正发生着巨大变化,但要想彻底改善乡里群众的生活面貌,让群众过上好日子,我感到肩上的责任还很重,需要走的路还很远。

四面环绕的青山,山上郁郁葱葱的树林……尕楞乡犹如一幅美丽的画卷。

依托秀美的自然风光,尕楞乡充分发掘生态旅游资源,清新洁净、宜居宜游的人居环境是发展乡村旅游最好的天然条件,“扶贫,就是要让群众过上好日子”,山坡上一座座白色的旅游帐篷成了这万绿之中的美丽点缀。

随后大家来到牙尕村部分贫困户家中。

走进任青杰家,大家热情地将带来的米面油、书包及慰问金交到他们手上。

小说阅读阅读训练《韩老大》详细解读

文学类文本阅读(本题3小题,15分)阅读下面的文字,完成下面小题。

韩老大亚华1多么井井有条的火车站广场啊!吉祥立在出站口,心里感叹着。

2往大街方向直走,到街头竖着路牌的位置往右转,找一块绿底黄字的招牌:韩老大摊饼。

3吉祥远远看见招牌。

上方贴着一张红纸,上面写着:欢迎吉祥博士!他挠挠头,笑了。

走到小摊前,吉祥喊了一声,大伯!4韩老大听见叫他,顺口应了一声,可那张胖脸却扬着,望向广场,眼角都没扫一眼吉祥。

5吉祥咽咽口水又喊,大伯,我是吉祥!6胖脸愣了一下,垂眼盯着吉祥,“啊呀”一声,随即伸出右手,接着又缩回,捞起腰间的围布,两只手在围布上揉来搓去,然后蹭蹭蹭绕到摊前,拍拍吉祥的手臂说,好小子,一看就是老吉家的瓜儿!7吉祥笑着,嘴咧得大大的。

8韩老大还想说什么,但喉头忽然哽住了,左手抓起右手的袖套擦擦双眼,旋即转身回到摊位,打开小煤气炉,再从面盆里舀了一大勺黏稠的面糊,摊在硕大的平底锅里,接着左右开弓把这一大片面饼翻来覆去地捣腾,最后往饼上撒一层肉末,放上一个煎好的荷包蛋和一段大葱,再把面饼卷成小包袱,塞进一个白纸袋里,递向吉祥。

“饼”是韩老大对吉祥亲情的寄托,久别重逢,他不善言辞,便用饼来表达对吉祥的真挚深情;】9看得眼花缭乱的吉祥好像还没反应过来,他接过面饼,一口咬下去,心里叹道,哇,真好吃哈!10坐在韩老大的三轮车后座上,吉祥感觉自己像身旁的面盆、煤气灶、平底锅、折叠椅那样,是亲切的。

六月的晨风凉爽清劲,把吉祥从南方带来的黏糊糊的汗湿吹得无影无踪,也把韩老大的絮叨吹得一阵一阵的。

他不时“哎哎”应着大伯的话,一边左右打量渐渐热闹起来的街道。

11韩老大是吉祥祖父的徒弟。

那一年,在合作社当木匠的祖父发现一个小男孩蹲靠在工坊门口,眼巴巴地看他忙活。

对这样的眼神,祖父太熟悉了。

他放下手里的活儿,走到隔间的厨房,从锅里拿了一个吃剩下的杂面饼,走到门口递给男孩说,吃完回家去。

【“饼”上有祖父对饥饿孩子的悲悯之心】12男孩接过面饼却不吃,眼巴巴地摇两下头。

搬家蚂蚁(中篇小说)

26▲小说广场▲搬家蚂蚁蔡 挺2017年第11期27搬家蚂蚁一张仁开着微型车到劳务市场外,从车的后尾门拿出块“T”字型木牌走进市场大厅。

立即有不少人,大都清水寡面、焦眉渴眼,看他手里的木牌。

上面写的是:“搬运工。

月薪一千起。

”看的人就很失望。

有人很内行地说:“搬运工,就是‘蚂蚁搬家’。

”有几个搬家公司,都叫“蚂蚁搬家公司”,“蚂蚁搬家”就成了搬家公司的代称。

张仁拎着木牌在人堆里走一圈。

他还把T 字牌的尾部握手里,做了个耍龙灯队列里舞绣球者“滚动”绣球的动作。

仍没有人上前搭讪,张仁就扯起了嗓子:“先混个温饱,再找机会跳槽。

亏我也不会亏投奔我的兄弟!”似有人被说动了。

他是乌蒙山区的人口大县南峡来的周坤。

周坤五短身材,圆脸,下颏蔟生着短茎一样的胡碴子;有一双蒲扇一样的手。

别说,看样子还真是干扛活的料子。

他小心翼翼,脚步与他的体型耳眼都不相称地轻盈,走到张仁面前。

“欠工资不?”周坤说。

“一场活完,一场活结。

要是你揣身上不放心,存我手里也可以。

想取就取,要用就用。

”张仁说。

周坤便决定跟张仁干。

他提着只有一垫一盖的行李,跟着张仁上了微型车。

二真是搬家公司,叫宏运搬家公司。

真干搬运,不只是搬家,还帮商栈搬货,帮厂子搬数吨重的“铁疙瘩”。

地址在东席子营,张仁租了一幢小楼房挂牌成立。

楼下张仁一家住,与他同属百公斤级的大胖子老婆还在灶间做炊,按每餐五块,提供员工。

楼上两间:一间办公室,一间是员工寝室。

员工寝室除了“寝”,真不能有别的功能。

二十来平米,四张两层床,连打个转身,都要碰着床栏;连夜里做梦都撞着别人的梦。

几个月后,周坤在螺蛳湾商贸市场逢着个女老乡,闲摆了一阵龙门阵;分手时女老乡说:“你不邀我去你处耍下?”“怕你不敢。

我住那地,一进门就上床。

”周坤说的是实话,倒把女老乡吓着了。

员工寝室住进周坤后,也才六人,空着两个顶床。

虽是不上十人的小公司,在正式场合,员工叫张仁“张总”。

在公司,没外人,张仁乱叫员工外号,员工也给他呼个外号,叫“脏球”。

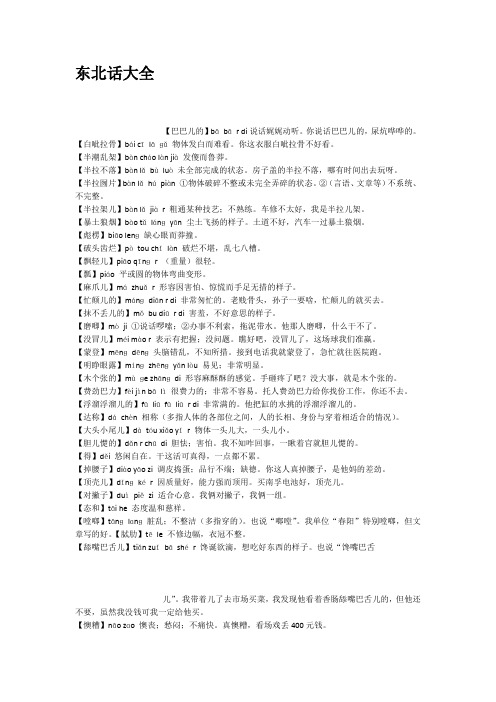

东北话大全

东北话大全【巴巴儿的】bābār di说话娓娓动听。

你说话巴巴儿的,尿炕哗哗的。

【白呲拉骨】bái cīlāɡǔ物体发白而难看。

你这衣服白呲拉骨不好看。

【半潮乱架】bàn cháo làn jià发傻而鲁莽。

【半拉不落】bàn lǎbùluî未全部完成的状态。

房子盖的半拉不落,哪有时间出去玩呀。

【半拉囫片】bàn lǎhúpiàn ①物体破碎不整或未完全弄碎的状态。

②(言语、文章等)不系统、不完整。

【半拉架儿】bàn lǎjiàr 粗通某种技艺;不熟练。

车修不太好,我是半拉儿架。

【暴土狼烟】bào tǔlánɡyān 尘土飞扬的样子。

土道不好,汽车一过暴土狼烟。

【彪楞】biāo lenɡ缺心眼而莽撞。

【破头齿烂】pîtou chǐlàn 破烂不堪,乱七八槽。

【飘轻儿】piāo qīnɡr (重量)很轻。

【瓢】piáo 平或圆的物体弯曲变形。

【麻爪儿】mázhuǎr 形容因害怕、惊慌而手足无措的样子。

【忙颠儿的】mánɡdiān r di 非常匆忙的。

老贱骨头,孙子一要啥,忙颠儿的就买去。

【抹不丢儿的】mǒbu diūr di 害羞,不好意思的样子。

【磨唧】mîji ①说话啰嗦;②办事不利索,拖泥带水。

他那人磨唧,什么干不了。

【没冒儿】mãi mào r 表示有把握;没问题。

瞧好吧,没冒儿了,这场球我们准赢。

【蒙登】mēnɡdēnɡ头脑错乱,不知所措。

接到电话我就蒙登了,急忙就往医院跑。

【明睁眼露】mínɡzhēnɡyǎn lîu 易见;非常明显。

【木个张的】mùɡe zhānɡdi 形容麻酥酥的感觉。

手砸疼了吧?没大事,就是木个张的。

【费劲巴力】fâi jìn bālì很费力的;非常不容易。

《搬家》阅读练习及答案

阅读下面的作品,完成19-24题。

搬家李城给我打电话,希望我能去一趟他的家乡。

那时我正在青海参加一个笔会,向主办方请了假便奔向火车站。

电话里李城的声音还挺风和日丽的,不像一个肺癌晚期又严重肾衰的患者。

挂了电话他又往我手机里发来地址以及坐车线路——其实是多余的,即使没有这些,我也能准确无误地找到小官庄。

李城无数次向我进行描述,好像小官庄也是我曾生活过的地方,那里的每一棵树,每一缕炊烟,以及头顶或缺或圆的月亮,都是我熟悉的。

认识李城时,我刚开始写小说,妻子去世不久,而我也刚刚退休,为了排遣悲伤和寂寞,我几乎把所有的时间都用在了写作上。

对于小说中的人物,我总是给他们一个最朴素确切的名字,比如,小说中的女性,大多叫做王彩虹,她们内向而腼腆,追求像彩虹一样的绚烂美好;至于小说中的男主人公,大多沉默木讷,隐忍顽强,无一例外都叫做李城。

所以,当见到一个瘦精精的他时,我忍不住吃了一惊,而后又笑起来。

我说,你叫李城?!你确定你叫李城?李城也愣了一下,然后也像我那样笑起来,他说,确定,我确定就叫李城。

他正在我的小屋里,和一个工人要将一摞书抬出去,清晨通透而明亮的阳光照在他的半边脸上。

这个画面很多年后我都历历在目,好像是刚刚发生的一样。

他们是搬家公司的,爱心搬家公司。

这之后,又让他帮我做过一些鸡零狗碎的事,比如移动一下柜子,比如换一个灯泡,甚至是一颗螺丝松了,我都会给他打电话。

李城很乐意,有时晚上来,有时第二天清早。

自行车的铃铛在楼下先摁出两声,便噌噌跑上来。

每次我会塞给他一些酬劳,他拒绝,只有我说“不收下次就不找你了”,他才会无奈收下,并总以老家的粮食蔬菜作为感谢。

有一个傍晚,我去厨房倒水,转身时突然发现角落里有个金黄色的点,打开灯,原来是一朵菜花。

那是李城一个礼拜前送来的,我没有吃完,蔫了,一棵已经没有根的青菜居然开出了一串花。

我蹲在墙角很长一段时间,这些生命的顽强绽放使我泪水潸然。

李城很喜欢在干完活后倚在门框上问我小说的事。

《搬家》中学生课外现代文阅读强化专项训练试题及答案

《搬家》中学生课外现代文阅读强化专项训练试题及答案(二)现代文阅读Ⅱ(本题共4小题,16分)阅读下面的文字,完成6~9题。

文本一:搬家凌淑华自从买到船票,家里谁都忙起来。

廊子底下捆缚好的大箱子小匣子堆叠成几个高高低低的山,堂屋里的硬木条案、茶几、贵妃床,统统用麻布袋包裹着,都靠了墙,小的架着大的摆着,长长的一排直像一只运货船。

这倒怪好玩的,为什么平常不这样摆,却把这许多东西分开来呢?“喂,谁来坐船?”婉儿爬上靠墙放的家具,一边喊。

“谁要坐船,来我这里买票!”英儿坐在低一级的贵妃床上叫道。

静儿携着伯娘家的小妹笑嘻嘻地去打票,随后跳上船。

“我们不坐船,爬山去!”青儿拉着小玉爬到廊下堆的箱子堆上。

“枝儿,来坐船吧。

你可以买半票。

”“坐船不好玩,来跟我们爬山吧。

”枝儿正坐在门槛上,手里拿着浅浅的破碟子给她的大花鸡装水喝。

阿乙姐跳出来嚷,“这一群小猴儿,简直要拆房子了!出去玩。

”她张了两臂像赶小鸡一样催促着。

“太太,她还有只大花鸡呢,也带着走吗?”阿乙姐忽然想起一件大事似的问道。

“不带走了。

”妈淡淡地答。

“妈,我带大花鸡走。

”枝儿决定地说,“把它放在我的小竹篮里,我自己提着。

”“竹篮子盛不下你的大花鸡,傻孩子。

”“轮船上带不了活东西,若是带猫狗还要买票呢。

”阿乙姐插嘴道。

“给它也买一张票。

”枝儿说。

“他们把你的鸡拿去,把你关起来。

”阿乙姐鼻孔好像冲进了蚊子样的哼了两声。

“她还有一匣子鸡蛋吧。

”妈在收拾东西忽然想到了。

“趁早拿出来吃了吧,那东西带起来可麻烦死了。

”阿乙姐又出坏主意。

“不,还要留着孵小鸡儿呢。

”枝儿睁大眼。

“好孩子要听话,大花鸡和鸡蛋都不能带,船上人查出来是要拿走的。

”妈正容说。

“我不给他们。

”枝儿急得脸红了。

“不给,哼,他们把你也带走,把你做猪仔卖了,那你就永远回不得家,你不怕吗?”阿乙姐说。

这回可把枝儿吓着了,“卖去做猪仔”那倒是真可怕,永远回不得家,见不了妈、婉儿、青儿、小妹、小玉许许多多人,还有,四婆也不能见,唉,那更难过了。

搬来搬去读后感

搬来搬去读后感首先,这本小说给人留下最深刻的印象就是作者独特的写作风格和生动的描写。

张嘉佳的文风非常幽默,他用夸张有趣的方式刻画了主人公石汉的形象,让读者忍俊不禁。

比如,他通过描述石汉与邻居之间的关系,展示出都市中人们的冷漠和疏离感;他用幽默的语言描绘了石汉的搬家经历,让读者感受到了现代人频繁搬家的无奈和困惑。

这种幽默而又真实的描写方式,让整个故事更加生动有趣,让人忍不住想一口气读完全书。

其次,这本小说在描绘主人公石汉的成长过程中,折射出了现代都市中普通人面临的困境和挑战。

石汉是一个刚刚从农村来到都市的年轻人,他怀揣着对都市生活的期待和幻想,但很快就遭遇到了现实的残酷。

他面对的第一个问题就是住房问题,搬家成了他的常态。

尽管石汉会经常搬家,但他却并没有真正融入大都市中,他始终感到孤单和迷茫。

除了住房问题,石汉还面临着就业、人际关系、成长等一系列问题。

小说中对都市生活的描绘非常真实,让读者深刻感受到了现代人生活的压力和困境。

然而,尽管主人公石汉经历了许多挫折和困境,他却依然充满了希望和憧憬。

他永远不放弃寻找自己的梦想和追求,不管是否成功,他都坚持着。

这种积极向上的态度给了读者很大的鼓舞和启发。

无论生活中遇到多少困难和挫折,只要我们保持着积极的态度和努力奋斗,就终将迎来自己的成功和幸福。

此外,这本小说还对现代都市中的一些社会问题进行了深刻的揭露和反思。

例如,小说中反映了都市中人们的冷漠和疏离感,每个人都在追求自己的利益和快乐,却忽略了周围他人的需要和关怀。

小说还揭示了生活在大都市中的人们对物质的过度追求和迷恋,忽略了精神上的追求和满足。

作者通过描写主人公石汉与邻居之间的互动,让读者对这些问题进行了深思和反思。

综上所述,读完《搬来搬去》这本小说,我深感震撼和启发。

作者独特的写作风格和生动的描写,让整个故事充满了趣味和魅力,让人忍不住想读下去。

小说通过主人公石汉的成长故事,揭示了现代都市中普通人面临的困境和挑战,让读者深刻感受到了现代生活的压力和困境。

搬家铁事阅读题

搬家铁事阅读题读书读出黄金屋,知识在心路不愁;读书读出万丈志,前路漫漫畏惧休;读书读出感动事,心怀爱心意义重!那么接下来给大家分享一些关于搬家的阅读题答案,希望对大家有所帮助。

搬家孙金鹏亮子是一个非常优秀的士兵。

当兵的第三年,首长把亮子留下了,不过是在一个偏僻的地方。

和战友分别时,大家都大哭了,战友们大哭是因为必须返回军营了。

亮子也大哭了,大哭着大哭着,就想到了父亲,就想到那个存有风的黄昏。

那个有风的黄昏,亮子才十八岁,风吹着亮子黑黑的胡子。

父亲听到征兵的消息下来了,就到河边找到了正在捉鱼的亮子。

父亲对亮子说:“孩子,在家你也没事,去当兵吧,当兵锻炼人!”那天晚上,父亲去了支书家,带去了一瓶珍藏多年的药酒——那是用蛇和中药泡出来的,平时父亲都舍不得喝。

亮子终于得到了一个名额,体验和政审后,亮子顺利进了部队。

亮子虽然文化程度不高,但能吃苦,表现得很突出。

到复员时,亮子竟然当了士官,并留了下来。

亮子回家探亲的时间太少了,见到父亲的时间也太少了。

母亲去世得晚,父亲年龄小了,家里没有人照料,亮子已经开始害怕父亲,想要父亲。

于是亮子就想著把工作调回去,可是哪存有那么难啊!又过了五年,亮子结了婚,有了孩子,亮子终于发现自己离不开这个地方了,可能永远回不了老家——不是不愿意回,是没法回。

这时候,亮子就想著把父亲接过去。

父亲头发黑了,七十多了,再不不孝,何时不孝呢?亮子给父亲打电话,使父亲弄过来居住。

父亲不愿意去,他说:“太远了,我都一把老骨头了,现在去外地住,不习惯。

”父亲年龄大了,家里没人照顾,不愿意到这里来,亮子开始恨起自己。

一有时间,就打电话给父亲,了解家里的情况,了解父亲的身体状况。

终于有一天,父亲竟然说道必须搬进和儿子一起居住。

亮子高兴得可怕,立马恳请了骗人,驾车回去直奔父亲。

乡里乡亲都去送行,父亲喝了很多酒。

父亲说道:“以后就不回去了,旧了,必须乐享几天的福了......”父亲至了儿子工作的地方,并不像是电话里说道的那样不习惯,恰好相反,父亲天天都不安分,一个人经常至后山上走来走去。

搬出来干起来赶上来

搬出来干起来赶上来——青海省互助县扶贫开发工作纪实《农民日报》( 2012年03月22日 03 版)本报记者郜晋亮走进青海省互助县西山乡异地搬迁点和平新村,就像走进了一座安静的小城。

这里居住着58户人家200多口人,是从西山乡最高的尕庙岭上搬迁下来的。

“原先在山上住的时候,下山得走四五个小时,又难走又危险。

孩子上学难,出门打工也难。

”45岁的朱世吉告诉记者,“现在好了,从山顶搬了下来,政府还出钱帮我们盖起了房子,通了水电路,日子越来越好了。

”近年来,互助县不断加大扶贫开发工作力度。

“优化脱贫致富环境,拓宽脱贫致富渠道,提高脱贫致富能力,增强扶贫开发合力”,看似简单的四句话背后,隐藏着互助扶贫“扶”出来的新路子。

优化脱贫致富环境“互助县扶贫开发工作做到了‘三个结合’,即与基础设施建设相结合、与民生建设相结合、与新农村建设相结合。

这是互助县在探索扶贫开发工作中总结出来的,是符合互助县发展实际的。

”互助县委书记师存武说,“通过‘三个结合’,我们要力争使85%的村社面貌从根本上得到改善,实现一个村有一个主导产业、一个小广场、一片新住房、一批新农民,全面塑造互助农村新形象。

对于环境恶劣、灾害频发、交通不便的村庄,采取异地搬迁方式,逐步搬迁到交通、教育和医疗便利的乡镇或中心,实现‘搬一批人,富一方民’的目标。

”积极争取项目和资金,切实加大农田水利、生态环境等基础设施建设力度,优化贫困地区发展环境;加快教育、文化、卫生、社会保障等事业发展,努力实现城乡公共服务均等化;大力实施扶贫开发整村推进和农村困难群众危房改造项目,加大村容村貌整治力度。

这是互助县扶贫开发“三个结合”的生动体现。

“今年,我们将重点抓好500户农户进城集中安置项目和8个小型异地扶贫搬迁项目,鼓励有条件的贫困农民到县城和中心城镇,加快城镇化进程,实现脱贫致富。

”互助县扶贫开发局局长杨占川介绍说。

拓宽脱贫致富渠道2010年,互助县经过省、地、县三级扶贫部门共同研究论证后认为,獭兔养殖产业符合互助乃至青海省特色产业发展思路,适宜互助冷凉气候特点,优势明显。

光棍的春天————读韩庆先长篇小说《高台子》

光棍的春天————读韩庆先长篇⼩说《⾼台⼦》(作者:张元栋)《⾼台⼦》是⼀部⾔情⼩说。

作者在写作之初,向我讲述了他写作的内容,我惊讶地发现,他是在创作新版《⾦瓶梅》。

他笑了笑说:“我在写⽼家曾经发⽣的事。

”是的,上世纪七⼗年代末,苏北农村经济较为落后,⾼台⼦是个缩影,全村百余户⼈家,光棍就有⼏⼗⼈。

婚姻是社会的镜⼦,光棍是贫穷的产物。

书中呼吁:只有把农村建设好,让它开出最美的花,结出丰硕的果,才能实现让⼼爱的⼈永远拥有幸福的梦想。

⾃古以来,光棍是性饥渴的⼈群。

怎样才能圆满春梦?⾼台⼦的光棍群中,有的是转亲,有的是骗亲,有的是抢亲,有的是强亲……悲剧丛⽣。

主⼈公韩德,是已过⽽⽴之年的⽼光棍,⽼实本份,死守着祖上留下的慈善阴德,他能圆爱情的美梦吗?在⾼台⼦最喜欢韩德的⼈,是外省嫁到⾼台⼦的许喜莲。

她说韩德忠厚⽼实,勤劳能⼲,有头脑,⼈品好,主动登门把⼆妹许喜花介绍给韩德。

两⼈在交谈中,韩德发现许喜花爱的是钱,就对许莲花说:“我的笼⼩蒸不下⼤馒头,你还是另寻⾼门吧。

”就这样告吹了。

韩德是个有⾎性的男⼦汉,对爱情有强烈的追求。

他与刘雅丽青梅⽵马,成年后,情书如雪。

可是刘雅丽的⽗亲,⼀⼿包办,把她嫁到了外村。

刘雅丽的妹妹嘉丽,从她姐姐的情书“打劫”到韩德。

有⼀天,她偷偷地跑到韩德的⾯前,强求韩德“带我跑吧”?韩德说:“我就是你的保护伞,你就放⼼吧。

”孰料,⾼台⼦的传统势⼒将刘嘉丽吞噬了。

韩德悔恨莫及。

刘雅丽的厄运再次降到韩德的⾯前。

刘雅丽婚后不仅没有得到幸福,还经常遭受毒打的折磨。

有⼀天她跳河寻死,正巧碰上卖冬⽠的韩德,韩德将她打捞上来。

刘雅丽哭着乞求韩德:“如果不嫌弃,我嫁给你。

”韩德没有乘⼈之危“夺爱”,⽽是把刘雅丽送到家中,狠狠地教训了她的丈夫。

许喜莲与韩德的爱,是兄嫂之爱,当许喜莲丈夫外出后,⾼台⼦的光棍不断地向许喜莲袭来,韩德看不下去,在社员会上⼤声斥责:“她嫁到⾼台⼦,就是咱⾃⼰的姐妹,咱⾼台⼦是周围少有的光棍村,什么原因呢?还不是因为咱们穷。

浩然短篇小说之《搬家》(1)

浩然短篇小说之《搬家》(1)扳着手指头算一算,整整七八个年头没有到东山口来了。

今年修水库,东山口村边是拦河大坝,村庄将要变成湖底。

为了协助当地政府搞动员移民工作,我又来到这个久别的村庄。

我到村那天晚上开干部会,传达完上级的指示之后,就问大伙,开展这项工作有什么困难。

坐在我身边的生产队长连科,用手拍着大腿说:“老梁,要我说呀,根本就不用讨论。

修水库是我们千年万年盼不来的事情,都快把人乐坏啦!东山口这百十户人家,还不是手心上的事?什么时候搬家,一句话,拉着大队就走!”他的话刚一停,坐在对面的王玉合就表示反对。

这老头子欠起身,用烟袋锅子指着连科的鼻梁子说:“你这话说的可没根儿,天下哪有这么容易的事儿?常言说故土难离,我们的祖祖辈辈都在东山口滚过来的,解放前大旱三年地冒烟,十丈深的井底干裂缝,人们跑十里外去背水吃,也要回到东山口这老窝来。

修水库的好处谁也有数儿,可是你让他拔锅卷席离开这儿,万万办不到。

别人不提,就说你西邻董三奶奶,你若能让她搬走,我把眼睛剜给你!”连科这愣小伙子不听这一套,把脖子一梗说:“她呀,走也得走,不走也得走;到时候放水了,难道她宁愿淹死不成?”他这一句不要紧,引起一屋子人反对,好几个人站起来跟他分辩。

王玉合老头复又坐在凳子上,气愤地说:“你呀,越说越没边了。

没听老梁说,迁移工作是个社会问题,要说服动员,不能强迫嘛!”大伙儿你一言我一语争论不休。

估计群众对搬家有顾虑,这是一致的;所不同的,是用什么办法动员。

最后,支部书记开口了:“要我看,这件工作不象连科说的那么简单,可也不象玉合大伯说的那么难办。

如今老百姓的社会主义觉悟都高了,修水库是大伙的愿望;再说,眼下跟旧社会单干农民不一样,咱们搬到长园村去,长园村也是咱们社,跟一家人差多少?下午咱们就开社员会讨论,只要我们把话说到家,牺牲点眼前的小利益,是为了今后的大利益,社员是能闹明白的。

”他又转过脸来对我说:“老梁,咱俩包干动员董三奶奶。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

一我们家从祖辈上就扎下了穷根,从爷爷那辈起,一家人没白没黑地忙碌,只能勉强度日,家境始终不见好转。

父亲早逝,母亲改嫁,在我孑然无助时,表哥伸出援手,把我揽在了怀里,咬紧牙关硬是让我上完了中专。

那一年我十五岁,正逢包产到户,生产队给我单分了一亩水浇地和几棵杂树。

表哥送我去畜牧学校那天,邻居曼苏日大爷说了句意味深长的话:“你这个娃娃命里有造化,是咱土巷道里出来的公家干部,许是你家祖上积了德哩。

”对于命运的转机,我由衷感激的还是敬爱的表哥阿布都?韩德祥。

因此我心里早已删除了“表”字,视他如亲哥。

我哥在柴达木盆地的一个山沟里挖煤,终年猫在几百米深的矿井里,不是在斜井里放炮,就是在平洞里除瓦斯,提着脑袋挣钱。

1984年冬天,他押着一车黑黝黝的焦煤和几百斤骆驼肉赶来,速速办了我的婚事。

次年初夏,我哥捎来一封信,大意是要我赶在秋收前分家。

我不愿,他却一再催促。

信里说单另起灶是迟早的事,不如早分早起家。

他说我屋里的东西都归我,把爷爷留下来的那口黑得发光的面柜和一亩责任田及几棵树木划给我。

村里有几处长年锁门的闲房,都是断了嗣的人家留下的遗房,几个旁亲都占着份儿,素常不是当草房就是圈牲畜。

我很快物色到一个闲院,里面有厢房、厨房、畜棚和茅厕。

看上去厢房有些年份了,房顶的木头被烟气熏得像涂了一层黑漆。

用草泥抹就的土墙歪歪斜斜、凹凸不平,依稀可见用手指抹泥的印痕。

我找来旧报纸细致地裱糊了墙壁,墙的正中贴了两幅风景画;花格窗上糊了艳丽的花纸;屋梁下端从这头到那头拉了几道铁丝,铁丝上先用报纸打了顶棚,待报纸上的浆糊干透了,再裱一层白纸。

如此拾掇一番,屋内立时亮堂一新,有了一股暖烘烘的气息。

爷爷传下来的那口面柜是中间隔开的小柜子,里径小,总共装不下三五百斤东西。

这对于我,也是件稀罕家什,花十五块钱漆成米黄色。

我把一张小饭桌和装青油的塑料桶立起来,摆在面柜上,试图在空间布局上造成一种丰富感。

用几根木条做成一个四方形架子,把稍大的一张炕桌套在上面,形似八仙桌,搁在对门的墙中央,两把靠背椅放在桌两边。

桌上摆了两个暖瓶、几口盖碗和两面镜子。

靠近炕沿处安放一台圆筒火炉。

这些是我起家时的全部家当。

难忘分灶后的第一顿饭。

因为没有居家过日子的经验,那顿饭做得有点不成样,不是缺了盐就是少了醋,直到把碗端在手里才想起忘了买筷子,情急之下折断了油菜秆当筷子。

别人都说小锅里的饭香,而我的首顿饭却没吃出香喷喷的味道,记忆中多了一些苦涩和酸楚。

金秋时节,我那金灿灿的麦地可以开镰了,丰收的喜悦涌满心间。

妻子在农活上是一把好手,手持镰刀的架势、弯腰割麦和打捆的娴熟动作跟中年妇女毫无二致。

她虽有身孕,但干起活来总不见累,顶着烈日,挥汗扬镰,到晌午就能割下二分地。

地边简单吃过午饭后,她又去收拾散乱的麦地。

她用两只手各提起一捆麦秸,把两扎麦捆的穗头向上挨紧,岔开麦捆屁股,朝地上使劲一蹾,就稳稳的立起一排人字形麦捆来。

干完这些,她又把洒落在麦茬里的穗头一枚枚拣拾,随手打结成拳头大的穗团,放到背篼里,等歇工时拿回家。

生产队分给我的都是犄角旮旯地,屁股大的地儿分散在几处,送肥料运麦捆都得马驮人扛。

妻子到娘家牵了骡子来,我把麦捆驮上骡背,一次次运到打碾场。

妻子说咱家麦捆少,不够摞起一堆麦垛,用脱粒机碾场也不划算,不如用链架收拾便当。

于是妻子操起链枷,噼噼啪啪地闹腾了三五天,当人们还在地里忙活时,我家的粮食已经安然入仓了。

黄澄澄的麦粒让人产生一种实实在在的成就感,盛在木斗里计量,总共一石八,大概是三百六十斤。

那年冬天,我尚未从成家的磕磕绊绊中走过来,儿子呱呱坠地了。

一个生命的来临,意味着另一个生命的延续。

分不清是喜悦还是烦忧,我的右肩挑起家务,左肩压着一份父亲的责任。

身单力薄的我,未能隆重地迎接儿子的临世,甚至把乡间惯有的喜庆仪式也省去了。

我们村地贫人穷,唯一长脸的是满沟满坡的树儿。

树叶挨了霜之后,几天间发黄枯萎,秋风一过,便纷纷落下来,在渠边、地头、路上都铺满厚厚的叶片。

这是大自然的馈赠,只要勤快点,就能安顿好一冬的炕料,使烂衣薄裳的老幼从容无忧地送走难熬的寒冬。

为了多扫叶子,妻子天不亮就到村外的树林里,静谧的月夜里发出沙沙沙的扫叶声。

第三个年头,我用自家四分承包地就近换了一份宅基地,开春时借来墙板,挨门请了帮忙的人丁,选了吉日就放线动土。

打墙的场面真是热烈欢畅,五六十号男子有放线的、领喊号子的、运土抛土的,人声鼎沸。

那些站在墙头上光着脚丫、倒背双手、喊着号子、有节奏地使劲踩土的汉子抖擞着、蹦跶着、喊叫着。

那节律性的姿势随便采撷一段,就是一支蹁跹的舞蹈;那抑扬整齐的喊声收集起来,就是一首动人的歌谣。

一层层墙板上下替换,院墙越筑越高。

傍晚时,从两头打墙的人马正好碰在一起,一份湿漉漉的四围合拢的院墙呈现在人们面前,意味着村里又添了一户人家。

圈了庄廓后,最大的心愿就是盖几间房子。

我和妻子商量,每月从工资中挤出三十块钱置备木料。

犹如树枝上筑巢的鸟儿衔来的枝条,我把一根根木料月月扛回家,码在墙角边。

两年后,修建三间堂屋的檩子椽子基本凑齐。

准备木料的同时,我借来一把土胚模具和石杵,自己动手夯土胚。

整个一个夏季,在后院菜地里摞上了八排齐头高的山墙,少说也有五六千块土胚。

二在农村,家境殷实的人家总要张罗着修几间大房。

所谓大房就是有廊檐的结构略微繁复的房屋,廊前雕刻几道造型各异的花槽。

大部分人家盖的是半土半木的简易平房,所需木料取自杨柳杂木,截曲除弯后将就着用。

处于保暖的考虑,房基陷进院子好多,看上去又矮又窄,与其说是房屋,不如称其为“窝”更为贴切。

我为盖房的事早晚盘算,颇费心思。

有一天舅舅叫我过去,关切地说:“盖房是件大事,舅帮不上什么忙。

20年前你母亲在咱核桃园边栽下了几棵杨树,没成想都活了,都长成大树了。

现今你要修房,正好可以派上用场了。

过两天我带你去认一下。

”这真是意外的收获。

三棵高拔的钻天白杨成了整个树林的骄傲,要不是急用,真舍不得下手。

我叫了几个帮手,把高大的树木一一放倒,按尺寸拦腰锯断。

几根大梁、几根檩子和做门窗的料子全都解决了。

雨季之前,请来本村一位老木匠放线动工,大约半个月就把房子立了起来。

苫房那天,亲朋邻居都来帮工,一大早就摆开了干活的阵势。

老汉们在房顶上铺板,小伙子擩草铡草、担水调泥,腰圆臂粗的年轻人狠狠地往房顶抛掷草泥,手上有点功夫的匠人放线砌墙。

赶在一场大雨前,苫好了屋顶,堵实了四墙。

我站在还在滴水的房间里,心里有了一种真正的人生从此开局的庄严感。

北方的房屋须要盘一面土炕,火炕几乎是家的半壁生活。

想盘个热烘烘的炕也不易。

我的一位远房表哥是石匠,他说盘炕用的石头他想办法。

他把我领到几里外的河滩,我俩挽起裤管,赤脚趟过湍急的河水,用钢钳划开几大片石板,稍加修理后背到家里,和着泥土,盘了个结实的大炕。

看到我如此起劲地创业,我哥也捎过话来,叫我在自家树滩挑一棵大白杨树,锯成木板,做一扇大门。

我的印象中,弯弯绕绕的土巷内,挺立着的是一扇扇老旧笨重的单扇门,我做出来一扇双开的上了油漆的大门,有点鹤立鸡群的气派,着实争足了面子。

1992年我又得一女,变成四口之家了。

靠工资打发的日子,像是总也舀不满的半缸水,黯然无色。

妻子说等孩子们长大一点、没有拖累了她就找一些碎活干,添补家用。

她做针线活手指灵巧,自裁自缝,做出的活儿深得旁邻喜爱,来求她裁剪缝补的家妇偶尔留下一些辛苦钱。

等到女儿会走路时,妻子从镇上买来十几只鸡仔,一直喂养到秋后。

除留下几只蛋鸡外,其余都卖了,猛赚了二百多块。

初尝了额外贴补的甜头,妻子心劲更足,决意来年多抓些雏鸡娃。

然而,妻子始终放不下创业的念想,想在服装裁剪方面探摸一下,兴许能掘开一条找钱的路子。

几番苦求,镇上一家裁缝店愿意让她打下手。

但裁缝店老板疑心太重,生怕妻子学上了手就会抢去他的生意,只让妻子做钉纽扣之类的下脚活,还抵押了两个月工资,试图把她栓牢。

妻子起早贪黑不知钉了多少纽扣,总也不见工钱,便掐灭了在针线上追梦的念想,安心操持家务。

三我在雨雪泥粪里摸爬了十年后,在行业内小有所成,由此调任县畜牧兽医站副站长。

初到县城时,四周陌生得一片漆黑,叫人发慌。

好在组织上垂顾我,在沿街的兽医门诊部腾出一间宿舍,又让我去商店提一辆凤凰牌自行车。

为了弥补薄如餐纸的家境,妻子承包了离村很远的四亩弃耕地。

犁地浇水、搬运肥料、播种除草、收割打碾,一年到头苦累得胼手胝足,面容身段都走了形。

纵使如此拼劲,除去种地的各样成本,了无所获。

1994年,一位退休的河南籍老职工返回老家,单位就把他的住房安顿给我。

那是上世纪七十年代修建的老式瓦房,屋内有三间套房,大门旁加盖了一间简易厨房。

房前两侧与左右邻居用两道墙隔开,构成了一个独立的小院子。

院内有一棵杏树和花椒树。

我用六百元从原房主手中买下沙发、床桌等必要的家具,足够一个小家庭过像样的日子。

那一年是我婚后的第八个年头,几番劝说后,妻子终于答应放弃老家搬到县城居住,从此厮守多年的老屋门上挂了一把久未打开的铁锁。

当初我最大的愿望是盖几间大厢房,我的人生规划中再也找不出比盖房更大的宏愿。

移居县城后,我的大房梦也就随之搁浅了。

那是一个残缺的梦想,我只能在夜夜的怀梦中重温着旧日的乡情。

离开老家后,我回去的次数越来越少,听说房子好几处因漏雨而坍塌了。

妻子知道了很着急,还有点伤感,我心里也隐隐地有些惋惜,毕竟那里浸透着我们创业初期的几多汗水,寄托着青涩的梦想。

城市对他乡陌客永远板着一副生冷的面孔,习惯于匆匆打发那些夜半投宿者,不让来历不明者轻易地占据它的一角屋檐。

相比之下,我们是幸运的一代,不经意的抬腿,竟毫不费劲地跨进了城市的门槛。

四安住公房的我,原以为今生的窝儿已成定局,再也无需挪动,不想耳边又飘来一个挠人的热词--集资建房。

报名要房的多半是跟我一样的单职工,这就像黑夜赶路的一群人相互壮胆,在建房协议上不知深浅地签下名字。

不到两年,几乎所有单位蜂拥而动,忙着建楼分房,在此起彼伏的爆竹声中喜迁新居。

大规模建房的群体行动对我是一种鼓励,我把栓牢的胆儿放出来,毫不迟疑地向四周张了嘴,向银行递了申请,加上单位补贴那一块,不经意间拿到了楼房钥匙。

不过,最后一批房款凑齐时,我已是连黄水都挤不出一滴的贫病之体,想一想装修和家具的事,像霜打的蔫叶,耷拉下精神头。

毛坯房可以裸住,但没有家具怎么过活?妻子说马都有了,配不起鞍子就不是个事。

孩子们也都嚷嚷着要住新房。

无奈之下,我又去老家的树滩砍了一棵大树,按家具尺寸锯成木板,骄阳下曝晒了一整夏。

入秋时节,把晒干的木板运到楼房,请一名浙江木匠制作了满屋的家具,床、桌椅、茶几、饭桌、案板,甚至端菜的盘子都一应俱全了。

摆置上这些家什,房间里增添了非凡的气息,与城里人家不相上下。

亲戚们给我贺喜的那天,表姐说住上这样的房子就像在天堂里,她决意要让儿子上大学,将来一定要成为像我一样吃公家饭的人。