全国地质勘查成果通报

2017年全国地质勘查成果通报

一、地质勘查投入

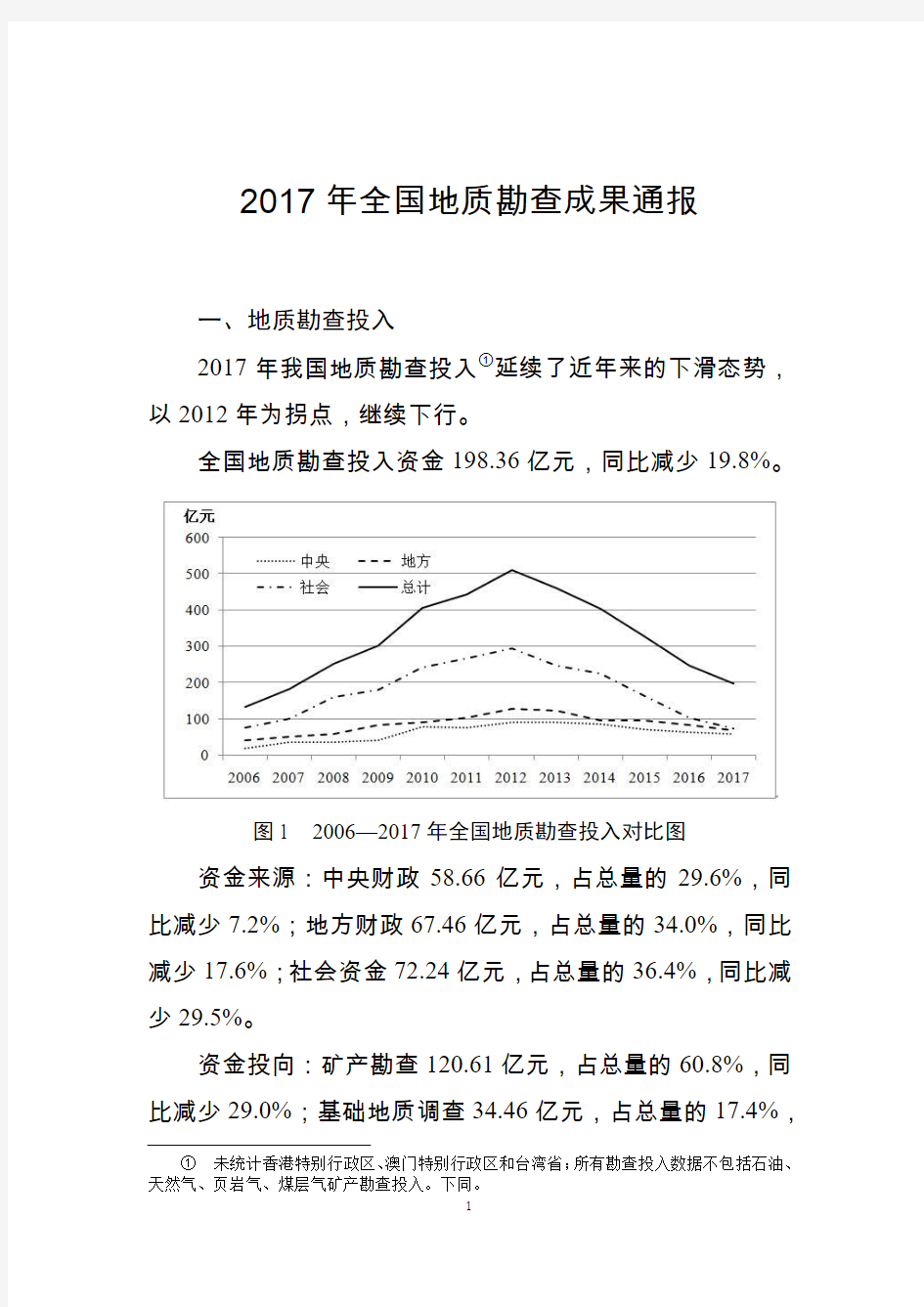

2017年我国地质勘查投入①延续了近年来的下滑态势,以2012年为拐点,继续下行。

全国地质勘查投入资金198.36亿元,同比减少19.8%。

图1 2006—2017年全国地质勘查投入对比图

资金来源:中央财政58.66亿元,占总量的29.6%,同比减少7.2%;地方财政67.46亿元,占总量的34.0%,同比减少17.6%;社会资金72.24亿元,占总量的36.4%,同比减少29.5%。

资金投向:矿产勘查120.61亿元,占总量的60.8%,同比减少29.0%;基础地质调查34.46亿元,占总量的17.4%,

①未统计香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省;所有勘查投入数据不包括石油、天然气、页岩气、煤层气矿产勘查投入。下同。

同比减少1.2%;水文地质、环境地质与地质灾害调查评价24.63亿元,占总量的12.4%,同比减少2.1%;地质科技15.47亿元,占总量的7.8%,同比增加9.0%;资料服务与信息化3.19亿元,占总量的1.6%,同比减少0.9%。

资金投入排名前5位的省份分别是新疆(36.05亿元)、内蒙古(15.43亿元)、云南(11.33亿元)、黑龙江(8.69亿元)、青海(8.49亿元)。

图2 2017年各省(区、市)地质勘查投入示意图(一)矿产勘查。

投入资金120.61亿元,同比减少29.0%。

资金来源:中央财政19.65亿元,占16.3%,同比减少11.0%;地方财政36.56亿元,占30.3%,同比减少30.9%;社会资金64.40亿元,占53.4%,同比减少32.1%。

资金投向:以金(21.74亿元)、铜(16.23亿元)、煤炭(16.21亿元)、铅锌(13.55亿元)、铀(7.08亿元)为主,占总投入的62.0%。与2016年相比,铀矿投入同比增加

4.0%,稀土、钼、铁、磷、铜、锰、石墨、金、银等矿种投资降幅较大。

表1 2017年主要矿种勘查资金投入和钻探工作量完成情况

矿种资金投入

(亿元)

同比增长

(%)

钻探工作量

(万米)

同比增长

(%)

煤炭16.21 -7.2 96 -3.1

铀7.08 4.0 61 13.8

铁 4.51 -56.1 30 -49.2

锰 1.41 -47.2 7 -30.0

铜16.23 -48.1 81 -46.0

铅锌13.55 -22.5 93 -16.2

铝土矿 2.74 -14.4 29 -12.1%

镍0.64 -19.0 3 50.0

钨 1.16 -9.4 8 -11.1

锡0.78 -21.2 3 -57.1

钼0.94 -56.5 6 -40.0

金21.74 -35.9 139 -32.9

银 2.48 -34.4 23 43.8

磷0.99 -54.6 10 -23.1

石墨 2.09 -36.7 15 36.4

钾盐 1.2 -4.0 2 -33.3

稀土0.39 -68.5 2 -33.3

资金投入排名前5位的省份分别是:新疆(28.38亿元)、内蒙古(11.52亿元)、云南(7.36亿元)、黑龙江(7.00

亿元)、青海(6.41亿元)。

图3 2017年各省(区、市)矿产勘查投入示意图实施项目6428项次,同比减少19.1%,其中,新开2474项次,续作3954项次。完成钻探工作量694万米,同比减少32.7%。完成钻探工作量排名前5位的省份分别是:新疆(105.12万米)、内蒙古(84万米)、云南(54.02万米)、山东(39.40万米)、贵州(36.06万米)。

图4 2017年各省(区、市)钻探工作量示意图(二)基础地质调查。

投入资金34.46亿元,同比减少1.2%。

资金来源:中央财政23.28亿元,占67.6%,同比减少1.2%;地方财政11.03亿元,占32.0%,同比增加13.0%;社会资金0.15亿元,占0.4%,同比减少11.8%。

资金投向:区域地质调查9.86亿元,区域地球物理调查2.61亿元,区域地球化学调查5.07亿元,遥感地质调查1.33亿元,矿产远景调查10.54亿元,海洋地质调查2.43亿元,其他2.62亿元。

资金投入排名前5位的省份分别是:新疆(5.55亿元)、内蒙古(3.06亿元)、西藏(2.48亿元)、云南(2.32亿元)、广西(1.95亿元)。

实施项目1109项次,同比减少3.1%,其中,新开510项次,续作599项次。

(三)水文地质、环境地质与地质灾害调查评价。

投入资金24.63亿元,同比减少2.1%。

资金来源:中央财政9.41亿元,占38.2%,同比减少3.8%;地方财政13.65亿元,占55.4%,同比增加1.3%;社会资金1.57亿元,占6.4%,同比减少16.9%。

资金投向:水文地质调查8.05亿元,环境地质调查9.19亿元,地质灾害调查与监测4.56亿元,地热资源调查等其他工作2.84亿元。

资金投入排名前5位的省份分别是:河北(2.85亿元)、山东(1.73亿元)、新疆(1.70亿元)、江苏(1.49亿元)、

湖南(1.48亿元)。

实施项目1138项次,同比增加6.7%,其中,新开873项次,续作265项次。

(四)地质科技。

投入资金15.47亿元,同比增加9.0%。

资金来源:中央财政3.13亿元,占20.2%,同比减少1.3%;地方财政6.22亿元,占40.2%,同比增加10.1%;社会资金6.12亿元,占39.6%,同比增加14.0%。

资金投向:地质科学研究6.11亿元,技术方法创新1.92亿元,各类报告编写7.44亿元。

实施项目2379项次,同比增加10.9%,其中,新开1898项次,续作481项次。

(五)地质资料服务及信息化。

投入资金3.19亿元,主要是中央财政投入,同比减少

0.9%。

二、主要工作进展

(一)探矿权设置情况。

截至2017年底,全国有效期内非油气探矿权共计21235个,较2016年末减少17.0%;登记勘查面积36.33万平方千米,较2016年末减少20.8%。

——从地区分布看:主要分布在西部地区,探矿权数量最多的5个省份分别是:新疆(3342个)、内蒙古(2971个)、云南(1351个)、江西(1797个)和四川(1282个),

5省(区)探矿权总数占全国的50.6%。

——从矿种分布看:主要集中在34个重要矿种,其探矿权共计17656个,占总数的83.2%。探矿权数量最多的5个矿种分别是:金矿(4895个)、铜矿(3841个)、铅锌矿(2246个)、铁矿(1842个)和煤炭(1302个),5个矿种探矿权数量占全国的66.6%。

——从矿类分布看:主要集中在金属矿,其中有色金属探矿权数量8445个,占全国总数的39.8%;贵金属探矿权5514个,占全国总数的26.0%;黑色金属探矿权2389个,占全国总数的11.3%;能源矿产探矿权2114个,占全国总数的10.0%;非金属矿产探矿权2597个,占全国总数的12.3%。

2017年全国共出让非油气探矿权737个,同比下降36.7%;出让面积17411.44平方千米,同比下降36.6%;出让合同金额20.06亿元,同比下降81.7%。招拍挂217个,招拍挂出让合同金额10.64亿元。财政全额出资勘查的探矿权数415个。

表2 全国勘查许可证个数统计表(截至2017年底)

省份

矿类

合计

能源

矿产

黑色

金属

矿产

有色

金属

矿产

铂族

金属

矿产

贵金

属矿

产

稀有

稀散

稀土

矿产

冶金

原料

非金

属矿

产

化工

原料

非金

属矿

产

特种

非金

属

建材

及其

它非

金属

水气

矿产个数个数个数个数个数个数个数个数个数个数个数个数

总计

21235 2114 2389 8445 16 5498 176 471 545 111 1332 138 北京

14 12 1 1 天津

83 83

河北

497 39 140 115 168 12 3 2 14 4 山西

146 47 25 44 17 1 2 1 9

内蒙古

2971 247 342 1367 1 707 10 46 14 2 223 12 辽宁

662 37 134 176 179 4 14 8 39 71

吉林

651 53 87 92 260 3 9 4 96 47 黑龙江

608 111 19 176 201 2 4 3 5 76 11 上海

江苏

125 67 9 13 4 1 16 3 6 6 浙江

368 43 4 87 55 4 145 1 4 25

安徽

831 58 114 348 181 1 20 7 15 81 6 福建

329 32 52 54 96 5 23 2 62 3 江西

1797 135 96 704 2 468 44 134 10 4 192 8 山东

736 55 109 41 445 1 7 12 6 60

河南

377 22 62 125 110 2 16 9 1 28 2 湖北

223 27 45 57 39 3 38 14

湖南

386 6 43 150 146 3 5 7 10 8 8 广东

499 19 38 314 96 18 5 1 1 4 3 广西

615 12 63 288 1 196 3 12 2 36 2 海南

29 5 19 3 1 1

重庆

78 44 11 5 1 3 2 4 1 7

四川

1282 86 115 567 5 355 19 10 78 43 4 贵州

585 154 76 217 1 83 1 39 1 6 7 云南

1351 83 230 781 4 193 2 1 42 15

西藏

532 5 53 388 72 7 1 2 2 1 1 陕西

617 72 95 183 220 6 2 16 16 7 甘肃

677 17 73 195 2 369 6 4 4 6 1 青海

757 32 69 368 237 2 10 38 1

(二)矿产勘查。

全国新发现矿产地109处,其中,大型37处,中型29处,小型43处。新发现矿产地数量排名前列的矿种分别是:金(17处)、石墨(11处)、煤(8处)、铅锌(5处)、铁(4处)、银(4处)、磷矿(4处)。

全国完成阶段性勘查的矿产地485处,其中预查39处,普查127处、详查207处、勘探112处。完成阶段性勘查矿产地数量排名前5位的矿种分别是:铅锌(64处)、金(56处)、煤(38处)、银(27处)、铁(25处)。

主要矿种新增资源(333及以上)②煤186亿吨,铁矿石0.6亿吨,铜104万吨,锰矿石982万吨,铝土矿石0.67亿吨,铅锌287万吨,镍28万吨,金112吨,银1741吨,磷矿石4496万吨,石墨5725万吨。

1.煤炭

新发现矿产地8处(大型7处、小型1处)。完成阶段性勘查的矿产地38处(预查5处、普查8处、详查9处、勘探16处)。

新疆哈密市三道岭南勘查区新增101亿吨,巴里坤县三塘湖库木苏四号井田新增15亿吨;内蒙古东胜煤田纳林河矿区嘎鲁图井田新增13亿吨;陕西渭北石炭二叠纪煤田防虏寨勘查区新增8亿吨。

2.铁矿

②2017年勘查新增资源,未经过储量评审机构评审。下同。

新发现矿产地4处(均为小型)。完成阶段性勘查的矿产地25处(预查1处、普查10处、详查9处、勘探5处)。

青海格尔木市茫崖河东地区新增0.6亿吨。

3.铜矿

新发现矿产地1处(小型)。完成阶段性勘查的矿产地22处(预查1处、普查3处、详查10处、勘探8处)。

江西九江市柴桑区铁路坎矿区新增铜61万吨,同时伴生银1166吨、锌40万吨、铅8万吨。

4.铅锌矿

新发现矿产地5处(中型1处、小型4处)。完成阶段性勘查的矿产地64处(预查2处、普查15处、详查23处、勘探24处)。

云南马关县万龙山矿区新增锌115万吨;陕西省旬阳县郭家岭-焦山寨矿区新增锌46万吨,铅11万吨;四川甘洛县高丰矿区新增锌9.53万吨、铅3.93万吨;内蒙古西乌珠穆沁旗布金黑矿区新增锌17万吨、铅9万吨、银448吨;新疆和田县赤谷一带新增铅9.34万吨、锌3.38万吨。

5.铝土矿

新发现矿产地3处(大型2处、中型1处)。完成阶段性勘查的矿产地6处(普查2处、详查3处、勘探1处)。

贵州务川县大竹园南段铝土矿新增2606万吨;山西乡宁县东庄-郭元一带新增1997万吨,汾西县下反里矿区新增679万吨;河南渑池县雁岭矿区新增1187万吨。

6.钨矿

新发现矿产地1处(小型)。完成阶段性勘查的矿产地12处(预查1处、普查3处、详查7处、勘探1处)。

江西武宁县东坪矿区新增21万吨。

7.锡矿

新发现矿产地2处(均为小型)。完成阶段性勘查的矿产地4处(预查1、普查1处、详查2处)。

四川巴塘县措莫隆锡矿新增1.6万吨。

8.锰矿

新发现矿产地1处(小型)。完成阶段性勘查的矿产地6处(普查3处、详查2处、勘探1处)。

广西忻城县马泗矿区新增484万吨。

9.镍矿

完成阶段性勘查的矿产地1处(勘探)。

新疆若羌县北山地区坡北新增镍28万吨。

10.锑矿

新发现矿产地1处(小型)。完成阶段性勘查的矿产地6处(预查处、普查4处、详查1处、勘探1处)。

云南广南县木利矿区新增锑13万吨。

11.金矿

新发现矿产地17处(中型6处、小型11处)。完成阶段性勘查的矿产地56处(预查2处、普查18处、详查26处、勘探10处)。

云南鹤庆县北衙金矿新增14吨;贵州贞丰县者相二金矿新增13吨;山东烟台市牟平区邓格庄矿区深部及外围新增10吨;陕西潼关县麻峪口—蒿岔峪柿树园地区新增7吨。

12.银矿

新发现矿产地4处(大型1处、中型2处、小型1处)。完成阶段性勘查的矿产地27处(预查2处、普查2处、详查12处、勘探11处)。

河南灵宝市董家埝一带新增1027吨。

13.稀有、稀土、稀散矿产

新发现矿产地4处(大型3处、中型1处)。完成阶段性勘查的矿产地21处(预查3处、普查4处、详查12处、勘探2处)。

湖南临武县杉木溪矿区新增铷(Rb2O)1.65万吨;广西平南县大洲矿区新增钇族氧化物98万吨,累计查明144万吨;四川康定县甲基卡海子北勘查区新增锂(Li2O)5.8万吨;江西九江县铁路坎矿区新增碲1021吨、铊996吨、锗475吨、镉3164吨、镓1189吨、铟11吨。

14.磷矿

新发现矿产地4处(大型2处、中型2处)。完成阶段性勘查的矿产地19处(预查2处、普查7处、详查3处、勘探7处)。

四川洪雅县海子河矿区新增磷矿3644万吨。

15.石墨

新发现矿产地11处(大型6处、中型3处、小型2处)。完成阶段性勘查的矿产地14处(预查5处、普查2处、详查5处、勘探2处)。

黑龙江林口县西北楞勘查区新增1757万吨;内蒙古乌拉特后旗上石门地区新增914万吨;辽宁辽阳县马沟区新增674万吨;四川攀枝花市仁和区大田镇三大湾勘查区新增261万吨。

16.其他矿产

河北宁晋县段家庄勘查区新增石盐29亿吨;辽宁海城市老光山矿区新增菱镁矿8000万吨;云南盈江县大石坡地区新增红柱石6152万吨;江西于都县坳脑勘查区新增萤石矿359万吨。

(三)基础地质调查。

区域地质调查。完成1:5万区域地质调查15.9万平方千米,工作程度提高到41.6%;1:25万区域地质调查0.5万平方千米。

区域地球物理调查。完成1:5万重力测量0.4万平方千米,1:5万航空物探39万测线千米。

区域地球化学调查。完成1:5万地球化学调查0.5万平方千米,1:5万土地质量地球化学调查1.1万平方千米,1:25万土地质量地球化学调查18.5万平方千米。在集中连片特困区,圈定绿色富硒土地1084万亩,指导建立农业科技示范园7个,支撑调整富硒农产品种植面积800万亩,使1500

万贫苦群众受益,助力支撑150万人脱贫。

矿产地质调查。完成1:5万矿产地质调查16.8万平方千米,圈定找矿靶区450处。

海洋基础地质调查。全面完成我国管辖海域1:100万海洋区域地质调查。编制了中国海岸带地质调查报告和资源环境图集,完成锦西、乐东等7个图幅1:25万海洋区域地质调查,开展海岸带综合地质调查,编制海岸带专题调查成果报告,完成海岸带重大工程地质调查报告,为重大工程建设、海洋经济发展、海洋地学理论创新等提供了重要基础数据支撑。

(四)水文地质、环境地质与地质灾害调查评价。

水文地质调查。完成1:5万水文地质调查3.9万平方千米。基本建成由2万个监测点组成的全国地下水监测工程。在乌蒙山区、沂蒙山区、陕甘宁、滇黔桂地区以及江西赣南革命老区实施探采结合井170余眼,解决当地近20万人饮水困难。在江西赣南革命老区找到富锂、富锶天然矿泉水,为当地政府打造特色矿泉水产业提供支撑。在乌蒙山绥江钻获地热水,6项指标达到医疗热矿水水质要求,为当地发展特色旅游业提供有力保障。

环境地质调查。完成1:5万环境地质调查4.3万平方千米。开展雄安新区地质调查,支撑服务雄安新区规划建设。编制《粤港澳大湾区自然资源与环境图集》、《大西安城市地质调查与应用服务总体实施方案》等。《关于加强城市地

质工作的指导意见》和《城市地质调查规范》出台,全国城市地质调查总体方案发布,城市地质调查工作驶入快车道。

地质灾害调查。完成1:5万地质灾害调查1.6万平方千米。支撑31个省(市、区)基本建成地质灾害综合防治体系。形成陕北镇安地质灾害防治“五化”模式。编制全国及14个集中连片扶贫区地质灾害易发程度分区图。全年共成功预报地质灾害1016起,避免人员伤亡39869人,避免直接经济损失12.5亿元。开展四川茂县特大滑坡、贵州纳雍大型崩塌等突出事件应急处置。

(五)地质科技。

我国首次海域天然气水合物试采成功。首次实现资源量占全球90%以上、开发难度最大的泥质粉砂型天然气水合物安全可控开采,创造持续产气60天、产气总量30.9万立方米两项世界纪录,取得天然气水合物勘查开发理论、技术、工程、装备的自主创新,实现历史性突破。创立天然气水合物系统成藏理论和“三相控制”开采理论,提出“地层流体抽取法”小幅降压技术,成功研发储层改造增产、天然气水合物二次生成预防、防砂排砂等三项关键开采测试技术;构建大气、海水、海底、井下“四位一体”的立体环境监测体系。

《全国危机矿山接替资源勘查理论创新与找矿重大突破》项目获得国家科技进步奖二等奖。该项目创建了勘查区找矿预测理论方法体系,填补了国内外深部找矿预测理论的空白,首次提出成矿地质体、成矿结构面、成矿作用特征标

志等概念,构建了我国25种找矿预测地质模型,研发了4项深部找矿关键技术,创建了适合矿区复杂条件下深部找矿的技术体系,突破2000米找矿技术瓶颈,探获大中型矿床125个,实现深部找矿重大突破。

华北克拉通早前寒武纪地壳形成和演化研究取得重要进展。确定鞍山存在长期连续(38—29亿年)太古宙地壳演化,在全球独一无二。首次确定华北克拉通存在太古宙多期次构造岩浆热事件;在华北克拉通首次划分出三个古陆块(>26亿年);确定华北克拉通广泛分布、具有重要构造指示意义的孔兹岩系主体形成于古元古代晚期。系统揭示华北克拉通条带状铁矿(BIF)的形成时代和发育规律。提出陆壳巨量增生与大量BIF形成之间存在密切联系的新认识,并据此提供了铁矿勘查远景区。

松辽盆地资源与环境深部钻探工程(松科2井)三项技术破世界纪录。克服了井底超高温、沉积岩地层超长时间裸眼等难题,钻深超越设计的6400米目标。松科2井钻进过程中突破了311毫米口径同径取芯技术在深部地层连续取芯1650.51米(深度2863.23—4513.74米)、311毫米口径同径取芯单回次取芯长度超30米、216毫米口径长钻程取芯技术在井深超4900米时单回次取芯长度超40米等三项世界纪录。

“海洋六号”南极科考取得多项突破性创新成果。首次获取南极调查区17000平方千米的海底高精度地形地貌实测数据,精细刻画了调查区海底地形变化;首次获取规则测网高

分辨率多道地震探测数据和沉积物岩心样品;利用自主研发的地温梯度测量系统首次获取南极海域地热流数据;积累大量的风浪流等南大洋气象资料和航海资料;开启多船联合、多站联合、海陆联合的南极科考新模式。

基于智能互联的地质灾害监测预警技术创新及应用。研发基于信息化的基层地质灾害监测预警技术方法体系,解决群测群防监测手段少、监测精度低、预警分析难、信息动态更新难等问题。构建定量化、低成本的地质灾害群测群防监测技术方法体系,实现数据智能采集、分析、管理、服务和联动更新一体化,研究成果为基层地质灾害防灾减灾提供系统的解决方案。

(六)地质资料服务与信息化。

地质资料社会化服务成效显著。全国各级地质资料馆藏机构共提供地质资料到馆服务3.86万人次,提供资料利用服务437.72万件次;地质资料网络服务量快速增长,地质资料网站服务浏览达607万人次,是2016年网站服务浏览量的3倍。全国地质资料馆及四川、甘肃等省地质资料馆藏机构在抗震救灾、地质灾害防治方面积极响应,主动服务;河北省地质资料馆积极为雄安新区建设提供地质资料专题服务;上海、山东等省(市)地质资料馆藏机构主动为重大工程建设及城市规划提供地质资料专题服务。

地质资料馆藏资源持续增长。全国各级地质资料馆藏机构全年共接收成果地质资料1.52万种,共接收原始地质资料

7545种。截至2017年底,部、省两级地质资料馆藏机构成果地质资料馆藏总量共50.45万种,较去年增长2.4%。实物中心和北京、天津、河北、内蒙古、辽宁等26个省馆开展实物地质资料接收工作,共接收岩心35.18万米,标本8333块,岩屑1.12万袋,光薄片5万片,样品12.55万袋(瓶)。

首次建成国家地质大数据共享服务平台——“地质云1.0”。“地质云1.0”正式发布并上线服务,解决了“数据孤岛”与“信息烟囱”等老大难问题,实现国家层面十大类75个地质调查数据库、八大类2382个地学信息产品、部分软件系统及计算资源的互联互通与共享,实现分布式数据集成共享技术创新、地质调查业务系统整合协同应用创新、地质调查数据安全有序开放和分级共享机制创新,探索了云环境下智能地质调查工作新模式。

附表2016与2017年分省地质勘查投入

2016年(万元)2017年(万元)变化区域

(%)总投入中央财政地方财政社会资金总投入中央财政地方财政社会资金

合计2472939.6 631973.2 818215.0 1022751.5 1983563.2 586533.1 674585.4 722444.8 -19.8 北京17605.5 4331.0 7377.9 5896.6 17253.9 1835.0 13637.9 1781.0 -2.0 天津13785.5 2415.3 10890.1 480.1 11206.2 5157.1 4794.4 1254.7 -18.7 河北76412.1 16740.1 42474.2 17197.8 66862.7 19527.7 31077.8 16257.1 -12.5 山西72205.0 7620.0 43053.0 21532.0 60670.2 5803.5 34586.3 20280.3 -16.0 内蒙古269888.3 62775.2 63577.7 143535.5 154279.0 55367.0 30000.0 68912.0 -42.8 辽宁49002.9 14127.8 24691.6 10183.5 36447.9 8986.9 20046.6 7414.4 -25.6 吉林40704.2 5221.0 10452.4 25030.8 30323.9 3733.5 15340.1 11250.3 -25.5 黑龙江70247.7 16513.0 45058.3 8676.4 86949.7 37625.4 43711.7 5612.6 23.8 上海2049.0 580.0 1469.0 0.0 4108.2 1266.0 2842.2 0.0 100.5 江苏26660.2 6950.0 11435.3 8274.9 35354.4 5610.0 22718.5 7025.8 32.6 浙江25663.6 5865.0 10361.1 9437.5 30243.9 6266.5 16643.6 7333.8 17.8 安徽46113.2 8639.9 20658.8 16814.5 44883.7 10596.1 17002.3 17285.3 -2.7 福建31551.7 7853.8 13099.7 10598.3 22578.5 3678.0 10925.3 7975.2 -28.4 江西67891.6 16557.0 28527.0 22807.6 57530.3 20983.0 20770.0 15777.3 -15.3 山东80783.1 5090.6 39436.1 36256.5 63172.8 5020.0 35225.9 22927.0 -21.8 河南48590.3 8037.0 34434.3 6118.9 34464.3 5030.0 16900.8 12533.4 -29.1 湖北53656.7 20362.0 19543.3 13751.4 45143.5 23222.5 13445.2 8475.8 -15.9 湖南48387.1 17478.0 13364.8 17544.3 52968.1 12981.3 22681.3 17305.5 9.5 广东40431.8 11371.5 8279.8 20780.5 42515.0 10188.7 7274.1 25052.1 5.2 广西38463.0 14203.4 12997.3 11262.3 50301.9 12754.8 26516.8 11030.3 30.8 海南13122.0 2770.4 6897.2 3454.4 7351.8 1566.0 3729.4 2056.4 -44.0 重庆31786.4 6757.1 21053.2 3976.1 26871.4 6802.0 18428.1 1641.3 -15.5 四川94473.2 30258.0 15528.6 48686.6 57999.6 23817.4 7808.7 26373.5 -38.6 贵州61046.1 13880.0 3551.0 43615.1 61294.9 12349.1 3833.6 45112.2 0.4 云南103021.4 23540.0 17920.1 61561.3 113259.5 25041.1 13591.6 74626.8 9.9 西藏75390.9 53898.0 7198.4 14294.5 64474.3 45996.0 4503.1 13975.2 -14.5 陕西80217.3 14266.6 34193.2 31757.4 66375.6 11829.1 26100.4 28446.1 -17.3 甘肃101368.9 23633.5 51704.9 26030.5 71229.3 16260.1 32517.2 22452.0 -29.7 青海93435.4 25585.0 44192.9 23657.5 84893.8 16602.0 35783.5 32508.4 -9.1 宁夏15358.5 4876.0 7646.7 2835.8 12520.4 4035.5 4830.5 3654.4 -18.5 新疆568032.4 64182.2 147147.1 356703.0 360453.0 57020.0 117318.5 186114.6 -36.5 其他115594.8 115594.8 0.0 0.0 109581.9 109581.9 0.0 0.0 -5.2

全国地质环境信息化建设方案

全国地质环境信息化建设方案

目录 一、建设背景 (1) 二、目标任务 (2) (一)总体目标 (2) (二)总体任务 (2) 三、总体架构 (3) (一)建设框架 (3) (二)应用体系 (3) (三)服务对象与内容 (4) 四、主要建设内容 (6) (一)地质环境数据分中心建设 (6) (二)地质环境政务管理信息系统建设 (6) (三)地质环境网络环境建设 (7) (四)地质环境信息平台建设 (7) (五)地质环境业务支撑系统建设 (7) (六)地质环境决策支持分析系统建设 (9) (七)地质灾害应急技术支撑平台建设 (9) 五、实施计划 (9) (一)第一阶段 (10) (二)第二阶段 (10) (三)第三阶段 (11) 六、保障措施 (11) (一)组织保障 (11) (二)制度保障 (11) (三)经费保障 (12) (四)队伍保障 (12)

一、建设背景 信息化已成为当今世界经济和社会发展的大趋势。党的“十八大报告”中提出工业化、信息化、城镇化、农业现代化“四化”同步发展,标志着信息化已被提升至国家发展战略的高度。同时,破解市场经济、新技术革命、经济全球化条件下的国土资源管理难题,以信息化为支撑,加强国土资源监督和管理工作,推动生态文明与美丽中国建设,以资源可持续利用促进经济社会可持续发展,也需要大力开展信息化建设工作。 地质环境管理、开发利用和保护,是国土资源主管部门的重要职能之一。按照国土资源信息化的总体要求,结合《国土资源信息化“十二五”规划》,今后一段时期的地质环境信息建设的重要任务是:依托国土资源信息化建设成果,研究建立涵盖全国地质灾害防治、地质环境监测及保护的信息化体系,推动信息化成果的深化应用,提高地质环境管理和服务水平,为地质环境保护提供信息支撑及决策支持服务。 我国地质环境信息化工作近年来取得了较大进展。国家级信息网络框架基本形成,数据标准及规范初步建立,全国尺度的基础数据库建设取得进展,研发了多种地质环境专业应用软件,国家级地质环境信息平台初具规模。但是,全国地质环境信息化建设发展不平衡,信息化的统筹整合还需进一步加强。地质环境数据管理和存储分散,存在数据孤岛问题,导致数据共享难度较大,海量数据集成度较低,综合分析能力较弱,地质环境信息的多目标服务能力较低,难以适应当前经济社会快速发展、防灾减灾等对地质环境信息越来越高的需求。地质环境政务管理信息系统建设相对滞后,没有形成完整的政务管理信息系统体系。因此,迫切需要大力推进科技创新,加强地质环境信息化建设,建立业务支撑、决策支持和综合服务体系,全面提升地质环境管理和服务水平。 本方案以国家级地质环境信息节点建设为基础,分阶段进行。2013年完善系统和平台建设,加大推广力度;至2017年,基本完成国家级、省级地质环境数据中心及条件具备的地州级、县市级数据节点的建设和信息平台部署,基本实现全国地质环境信息化四级体系的互联互通和全国地质环境管理工作信息化。

2016年度全国地质勘查成效结果通报

2016年全国地质勘查成果通报 一、地质勘查投入 2016年我国地质勘查投入①延续了近年来的下滑态势,以2012年为拐点,继续下行。 全国地质勘查投入资金247.29亿元,同比减少24.6%。 图1 2006-2016年全国地质勘查投入对比图 资金来源:中央财政63.20亿元,占总量的25.6%,同比减少10.6%;地方财政81.82亿元,占总量的33.1%,同比减少14.1%;社会资金102.27亿元,占总量的41.3%,同比减少36.8%。 资金投向:矿产勘查169.84亿元,占总量的68.7%, ①未统计香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省;所有勘查投入数据不包括石油、天然气、页岩气、煤层气矿产勘查投入。下同。

同比减少29.3%;基础地质调查34.89亿元,占总量的14.1%,同比减少13.7%;水文地质、环境地质与地质灾害调查评价25.15亿元,占总量的10.2%,同比减少6.2%;地质科技14.19亿元,占总量的5.7%,同比减少15.8%;资料服务与信息化3.22亿元,占总量的1.3%,同比减少10.1%。 资金投入排名前5位的省份依次是:新疆(56.80亿元)、内蒙古(26.99亿元)、云南(10.30亿元)、甘肃(10.14亿元)、四川(9.45亿元)。 图2 2016年各省(区、市)地质勘查投入示意图 (一)矿产勘查。 2016年矿产勘查投入资金169.84亿元,同比减少29.3%。 资金来源:中央财政22.07亿元,占13.0%,同比减少20.5%;地方财政52.93亿元,占31.2%,同比减少12.2%;

社会资金94.84亿元,占55.8%,同比减少37.7%。 资金投向:以金(33.55亿元)、铜(31.29亿元)、铅锌(17.48亿元)、煤(17.47亿元)、铁(10.28亿元)为主,占总投入的64.8%。与2015年相比,钼、磷、钨、煤、铁、镍、铜等矿种投资降幅较大;铝土矿投资明显增加;稀有、稀土、稀散、石墨、金刚石等战略新兴矿种投资同比大幅增加71.4%。 资金投入排名前5位的省份依次是:新疆(48.62亿元)、内蒙古(22.03亿元)、云南(7.28亿元)、甘肃(7.17亿元)、陕西(6.57亿元)。 图3 2016年各省(区、市)矿产勘查投入示意图 实施项目7944项次,同比减少21.6%,其中,新开2775项次,续作5169项次。完成钻探工作量913万米,同比减少31.0%。完成钻探工作量排名前5位的省份依次是:新疆(162.26万米)、内蒙古(130.29万米)、山东(80.95万

下载国内期刊稿费版面费及不收费得期刊一览表

国内期刊稿费+版面费一览表 包括不收费得哦 希望以下信息对广大研究生论文投稿有帮助, ------------------------------------------------------------------------------------- 征收审稿费+版面费的国内期刊: 1.《岩土工程学报》月刊审稿费:100(录用后收) 版面费:200/页 2.《建筑结构学报》 3.《土木工程学报》月刊审稿费:0 版面费:300/页 4.《岩石力学与工程学报》月刊审稿费:100 5.《建筑结构》 6.《工业建筑》 7.《哈尔滨工业大学学报》审稿费:100(录用后收取)版面费:150/页(审稿周期3个月,EI收录率高,主要收本校文章,选择地发表校外及海外作者省部级以上基金课题的优秀论文) 稿酬:100 8.《中国给水排水》

9.《岩土力学》月刊审稿费:100,版面费:220/版(审稿一般3个月) 10.《给水排水》 11.《施工技术》 12.《建筑技术》 13.《世界建筑》 14.《建筑科学》 15.《世界地震工程》 16.《建筑学报》 17.《混凝土》 18.《工程勘察》月刊版面费:800/篇审稿周期:岩土工程约3个月,测绘工程约4个月,水文地质约4个月,工程物探约4个月。 19.《城市规划》 20.《暖通空调》 21.《西安建筑科技大学学报.自然科学版》

22.《水文地质工程地质》(核心)版面费前4页200/页,后30 0/页,稿费80元/页,审稿费100元 23.《建筑机械》 24.《四川建筑科学研究》审稿费:100 25.《土木建筑及环境工程学报(重庆建筑大学学报)审稿费:10 0 26.《新型建筑材料》 27.《空间结构》 28.《城市规划汇刊》 29.《中国公路学报》审稿费:0,版面费:300/页 30.《水利学报》审稿费:100,版面费:6页以下150/页,以上2 00/页 31.《建筑材料学报》版面费:0 32.《四川大学学报》审稿费:100(校内稿件免论文评审费)感谢:geosdu007 33.《中南大学学报》审稿费:0

5)科技成果转化

五、科技成果转化 1.概念 科技成果转化,是指为提高生产力水平而对科学研究与技术开发所产生的 具有实用价值的科技成果所进行的后续试验、开发、应用、推广直至形成新产品、新工艺、新材料,发展新产业等活动。 科技成果转化的概念可分为广义和狭义两种。广义的科技成果转化应当包 括各类成果的应用,劳动者素质的提高,技能的加强,效率的增加等等。因为 科学技术是第一生产力,而生产力包括人、生产工具和劳动对象。因此科学技 术这种潜在的生产力要转化为直接的生产力,最终是通过提高人的素质、改善 生产工具和劳动对象来实现的。从这种意义上讲,广义的科技成果转化是指将 科技成果从创造地转移到使用地,使使用地劳动者的素质、技能或知识得到增加,劳动工具得到改善,劳动效率得到提高,经济得到发展。狭义的科技成果 转化实际上仅指技术成果的转化,即将具有创新性的技术成果从科研单位转移 到生产部门,使新产品增加,工艺改进,效益提高,最终经济得到进步。我们 通常所说的科技成果转化大多指这种类型的转化,所讲的科技成果转化率就是 指技术成果的应用数与技术成果总数的比。 2.转化途径 科技是经济增长的发动机,是提高综合国力的主要驱动力。促进科技成果转化、加速科技成果产业化,已经成为世界各国科技政策的新趋势。科技成果转 化的途径,主要有直接和间接两种转化方式,并且这两种方式也并非泾渭分明,经常是相互包含的。 2016年1月,媒体报道,我国科技成果转化率不足30%,先进国家这一指标 为60%至70%。 全国政协委员、长江学者创新团队带头人祝连庆表示:“提高科技成果转化率,需要政府、高校和研发机构,以及企业三方同时发力,唯有如此才能研发 出更适合实体经济发展的高科技成果,并进一步转化成高附加值的产品。”[1] 科技成果的直接转化 1.科技人员自己创办企业 2.高校、科研机构与企业开展合作或合同研究 3.高校、研究机构与企业开展人才交流 4.高校、科研院所与企业沟通交流的网络平台 科技成果的间接转化 科技成果的间接转化主要是通过各类中介机构来开展的。机构类型和活动方 式多种多样。在体制上,有官办的、民办的,也有官民合办的;在功能上,有 大型多功能的机构(如既充当科技中介机构,又从事具体项目的开发等),也 有小型单一功能的组织。 1.通过专门机构实施科技成果转化 2.通过高校设立的科技成果转化机构实施转化 3.通过科技咨询公司开展科技成果转化活动

广东地区地质勘查成效结果通报

广东省地质勘查成果通报 (2018年度)

广东省自然资源厅二〇一九年一月

目录 概述 (1) 一、地质勘查投入 (2) (一)矿产资源勘查资金投入 (3) (二)基础地质调查资金投入 (5) (三)地质环境与地质灾害调查评价资金投入 (6) (四)地质科技与其他资金投入 (7) 二、基础地质调查 (7) (一)区域地质调查 (7) (二)区域地球物理调查 (8) (三)区域地球化学调查 (8) (四)区域遥感地质调查 (8) (五)区域海洋地质调查 (8) (六)1:5万区域地质矿产调查 (8) (七)其他 (9) (八)矿产远景调查 (9) 三、矿产资源勘查 (9) (一)完成主要实物工作量 (9) (二)新发现矿产地 (10) (三)新增查明矿产资源储量 (10) (四)矿产资源勘查重大成果 (11) 四、地质环境与地质灾害调查评价 (11) (一)水文地质调查评价 (11) (二)环境地质调查评价 (12) (三)地质灾害调查 (12) (四)地热资源调查评价 (12) 五、地质科学研究与技术方法创新 (12)

六、地质资料社会化服务 (13) 七、勘查形势简要分析 (13) 八、附件........................................................................... 错误!未定义书签。 九、附表(按项目申报地汇总统计)......................... 错误!未定义书签。

概述 2018年,我省地质勘查系统严格落实生态文明建设要求,努力提高地勘工作水平,积极开展绿色勘查试点工作,不断完善地质找矿新机制,扎实推进找矿突破战略行动,全省地质勘查工作稳中有进。 ?矿产勘查取得一定进展 ?基础地质工作程度进一步提高 ?地质环境与地质灾害调查评价成效显著 ?地质科技成果不断创新 ?地质资料社会化服务能力日趋完善

中国地质灾害

中国地质灾害 1. 第一章中国地质灾害分布概况 我国地质灾害种类齐全,按致灾地质作用的性质和发生处所进行划分,常见地质灾害共有12类、48种(国土资源部地质环境管理司等,1998)。它们是: 1.地壳活动灾害,如地震、火山喷发、断层错动等; 2.斜坡岩土体运动灾害,如崩塌、滑坡、泥石流等; 3.地面变形灾害,如地面塌陷、地面沉降、地面开裂(地裂缝)等; 4.矿山与地下工程灾害,如煤层自燃、洞井塌方、冒顶、偏帮、鼓底、岩爆、高温、突水、瓦斯爆炸等; 5.城市地质灾害,如建筑地基与基坑变形、垃圾堆积等; 6.河、湖、水库灾害,如塌岸、淤积、渗漏、浸没、溃决等; 7.海岸带灾害,如海平面升降、海水入侵,海岸侵蚀、海港淤积、风暴潮等; 8.海洋地质灾害,如水下滑坡、潮流沙坝、浅层气害等; 9.特殊岩土灾害,如黄土湿陷、膨胀土胀缩、冻土冻融、沙土液化、淤泥触变等; 10.土地退化灾害,如水土流失、土地沙漠化、盐碱化、潜育化、沼泽化等; 11.水土污染与地球化学异常灾害,如地下水质污染、农田土地污染、地方病等; 12.水源枯竭灾害,如河水漏失、泉水干涸、地下含水层疏干(地下水位超常下降)等。 全国共发育有较大型崩塌3000多处、滑坡2000多处、泥石流2000多处,中小规模的崩塌、滑坡、泥石流则多达数十万处。全国有350多个县的上万个村庄、100余座大型工厂、55座大型矿山、3000多公里铁路线受崩塌、滑坡、泥石流的严重危害。除北京、天津、上海、河南、甘肃、宁夏、新疆以外的24省、区、市都发现岩溶塌陷灾害。全国岩溶塌陷总数近3000处,塌陷坑3万多个,塌陷面积300多平方公里。 据不完全统计,在全国20个省、区内,共发生采空塌陷180处以上,塌陷面积大于1000多平方公里。全国共有上海、天津、江苏、浙江、陕西等16个省(区、市)的46个城市出现了地面沉降问题。地裂缝出现在陕西、河北、山东、广东、河南等17个省(区、市),共400多处、1000多条。据统计,八十年代末至九十年代初,每年因地质灾害造成300—400人死亡,经济损失100多亿元,九十年代中期以来,每年造成1000人死亡,经济损失高达200多亿元。一些地区和县(市)的地质灾害已成为制约地方社会经济发展的重要因素,全国经济的可持续发展受到了严重影响。 地质灾害的发育分布及其危害程度与地质环境背景条件(包括地形地貌、地质构造格局和新构造运动的强度与方式,岩土体工程地质类型、水文地质条件等)、气象水文及植被条件,人类经济工程活动及其强度等有着极为密切关系。 中国地处环太平洋构造带和喜玛拉雅构造带聚汇部位,太平洋板块的俯冲和印度板块向北对亚洲板块的碰撞使中国大陆承受着最主要的地球动力作用。在印度板块与亚洲板块的碰撞边界上产生了世界上最高的喜玛拉雅山脉,并使青藏高原受压隆起,东部因太平洋板块俯冲造成了华北、东北地壳向东拉张,形成华北和松辽沉降大平原。这两种活动构造带汇聚和西升东降的地势反差,不仅形成了中国大地构造和地形的基本轮廓,同时也是形成我国地质灾害种类繁多的根本原因。 东西向构造与北北东向构造的交叉,使中国在大地构造和地形(主要表现在山脉和盆地的走向上)上形成近东西向和近南北向的分区特点,从而使我国地质灾害的区域空间分布同样具有东西分区、南北分带、亚带成网的特点。

全国地质灾害通报(2006—2008)

2006年地质灾害通报(1月~12月) 发表日期:2007年1月31日 1、地质灾害灾情 2006年,除北京、上海和宁夏外,全国28个省(区、市)都发生了地质灾害,共发生102804起。其中,滑坡88523起、崩塌13160起、泥石流417起、地面塌陷398起、地裂缝271处、地面沉降35处,95.2%是自然因素引起、4.8%是人为因素诱发的(图1),共造成663人死亡、111人失踪,453人受伤,直接经济损失43.16亿元。与2005年相比因地质灾害造成的死亡人数增加了14.7%,造成的直接经济损失增加了18.4%(2005年共发生地质灾害17751起,造成578人死亡、104人失踪,339人受伤,直接经济损失36.5亿元)。 图1 2006年不同地质灾害类型发生情况 2006年,地质灾害造成人员死亡和失踪40人及以上的有7个省(区),死亡和失踪人数分别为广东171人;湖南145人;福建103人;广西73人;四川73人;云南60人;浙江43人。 2006年,地质灾害造成直接经济损失1亿及以上的有6个省,直接经济损失分别为福建16.66亿元、广东7.07亿元、湖南4.73亿元、甘肃1.39亿元、广西1.29亿元、四川1.06亿元(图2)。

2、重大地质灾害 根据《地质灾害防治条例》对地质灾害灾情等级的划分,2006年,因灾死亡30人以上或者直接经济损失1000万元以上的特大型地质灾害有22起,死亡10人以上30人以下或者直接经济损失500万元以上1000万元以下的大型地质灾害有27起。死亡和失踪10人以上的地质灾害有10起(表1)。

3、重要地质灾害隐患 通过巡查,2006年1月至9月存在威胁人口超过500人或1000万元以上潜在经济损失的重要地质灾害隐患点329处(包括新发现37处),主要分布在四川、福建、云南、甘肃、湖北、湖南等省,总计威胁人口91.13人,潜在经济损失263.69万元。 4、地质灾害的分布和成因 2006年地质灾害主要分布在我国东南部的广东、福建、浙江,中西部的湖南、广西、四川、贵州、重庆、甘肃等省(区、市)(图3)。

Altaxwa_a2010年度四川省地质勘查成果通报

、| !_ 一个人总要走陌生的路,看陌生的风景,听陌生的歌,然后在某个不经意的瞬间,你会发现,原本费尽心机想要忘记的事情真的就这么忘记了.. 附件: 2010年度 四川省地质勘查成果通报 四川省国土资源厅

2011年3月

概述 四川省2010年共实施省内各类基础地质、矿产勘查、地环地灾、科研等项目共计1980项,实现各种地勘经费投入182589万元;同比2009年(108730万)增加67.93%。其中: 1、实施基础地质调查项目19项,投入经费共计6540万元;同比2009年(2609万)增加150.67%。 2、承担省内各类矿产勘查项目760项,实施勘查的各类矿种43个,共投入各类地勘经费126057万元;同比2009年(77778万)增加62.07%。 3、实施各类地环地灾项目1170项;共投入经费48610万元,同比2009年(26438万)增加83.86%。 4、地质勘查科技研究与技术方法创新项目31项,投入经费1382万元,同比2009年(1905万)减少27.45%。 此外,2010年境外实施项目5项,各类矿产勘查投入302万元。 基础地质调查占3.58% 矿产勘查占69.04% 水工环调查占26.62% 地质科学研究占0.76% 四川省2010地质勘查投入资金方向结构图 新增查明主要矿种资源/储量:煤—(333及以上)6.28亿吨;铁—矿石量(333及以上)2.34亿吨;铜—(333及以上)20.93万吨;铅—(333及以上)16.66万吨;锌—(333及以上)11.38万吨;金—(333及以上)11.44吨;磷矿—矿石量(333及以上)2.10亿吨。 完成评价阶段性勘查的矿产地54处,新发现矿产地14处;提高规模级别的矿产地9处。6个矿产资源勘查项目取得了重要成果。

中国地质灾害

中国的地质灾害 【学习目标】 1.了解我国主要的地质灾害类型。 2.理解我国主要地质灾害的分布、成因和危害。 3.掌握我国地质灾害多发区形成的原因和灾情。 【自主学习】 一、地震 1.我国地震分布特点——西多东少 四个地震多发区:青藏、新疆、华北和台湾 2.我国灾情总体特征——东重西轻 原因: 总结唐山地震灾情严重的影响因素。(自然、人文) 唐山灾情严重,有其自然因素和人为因素: 自然因素主要有:①地震的强度大;②与震中距有关,唐山位于华北地震带,此次地震震中位于市区;③与震发的时间有关,凌晨震发,逃生的机会少。 人为因素主要有:④与人口密度有关,唐山是百万以上人口的大城市;⑤与建筑物的抗震系数有关,房屋抗震系数小;⑥与人的防震意识弱有关。 3.我国地震造成的人口死亡数下降,但经济损失上升? ①地震预测,建筑物搞震性加强,民众的防震意识加强;②经济飞速发展,单位面积上的资产密度加大,灾害损失上升。 4.地震灾害的防御措施: 非工程性措施:①积极开展防灾、减灾的宣传教育,提高公众的环保和减灾意识;②建立灾害监测预报体系;③加强地质灾害的管理,建立健全减灾工作的政策法规体系;④加强国际合作等。 工程性措施:①提高建筑物的抗震性能;②实施岩土体改造加固工程,防止诱发次生灾害。 二、滑坡、泥石流 1.我国滑坡、泥石流灾害的成因:(教材P33) 2.我国滑坡、泥石流分布特点(时间和空间)。 三、地质灾害多发区 1.我国西南地区地质灾害多发的原因: 自然原因:①地质构造:复杂(不稳定),地震多发区(地壳运动强烈)(山体中断层发育);②地形:地势起伏大(崎岖);③岩性:破碎,有不稳定的土体,风化碎屑物多,土质松散;④降水:降水多且集中,多暴雨(降水强度大);⑤植被:覆盖率低。 人为原因:①破坏植被(毁林开荒、过度樵采、开矿等);②工程建设开挖陡坡,破坏山体的稳定性。 2.地质灾害的防御措施 非工程性措施:①积极开展防灾、减灾的宣传教育,提高公众的环保和减灾意识;②建立灾害监测预报体系;③加强地质灾害的管理,建立健全减灾工作的政策法规体系;④

全国地质灾害通报

全国地质灾害通报 (2018年) 自然资源部地质灾害技术指导中心

目录 一、灾情概况 (1) 二、分布情况 (2) 三、历史对比 (5) 四、成功避让情况 .................................................................... .6

全国地质灾害通报 (2018年) 一、灾情概况 2018年全国共发生地质灾害2966起,其中滑坡1631起、崩塌858起、泥石流339起、地面塌陷122起、地裂缝9起和地面沉降7起,分别占地质灾害总数的55.0%、28.9%、11.4%、4.1%、0.3%和0.2%(图1),共造成105人死亡、7人失踪、73人受伤,直接经济损失14.7亿元。与去年同期相比,地质灾害发生数量、造成死亡失踪人数和造成直接经济损失分别减少60.6%、68.4%和59.1%(表1)。 全国2966起地质灾害中,自然因素引发的有2738起,占总数的92.3%;人为因素引发的有228起,占总数的7.7%。自然因素主要为降雨等;人为因素主要为采矿和切坡等。 图1 2018年地质灾害类型构成

表1 2018年与去年同期地质灾害基本情况对比表 根据《地质灾害防治条例》第四条对地质灾害灾情分级的规定,其中特大型地质灾害有21起,造成1人死亡,直接经济损失2.6亿元;大型地质灾害有36起,造成1人受伤,直接经济损失2.3亿元;中型地质灾害有259起,造成53人死亡、5人失踪、18人受伤,直接经济损失5.8亿元;小型地质灾害有2650起,造成51人死亡、2人失踪、54人受伤,直接经济损失4.0亿元。 二、分布情况 2018年发生的地质灾害主要分布在全国29个省(自治州、直辖市)(图2)。按发生数量多少,四川、甘肃和湖南等省(自治州、直辖市)排在前列(图3);按造成的死亡失踪人数多少,重庆、云南和甘肃等省(自治州、直辖市)排在前列(图4);按造成的直接经济损失多少,甘肃、四川和云南等省(自治州、直辖市)排在前列(图5)。

科技成果转化 百科

科技成果转化 科技成果转化,是指为提高生产力水平而对科学研究与技术开发所产生的具有实用价值的科技成果所进行的后续试验、开发、应用、推广直至形成新产品、新工艺、新材料,发展新产业等活动。 一、概念 科技成果转化,是指为提高生产力水平而对科学研究与技术开发所产生的具有实用价值的科技成果所进行的后续试验、开发、应用、推广直至形成新产品、新工艺、新材料,发展新产业等活动。 科技成果转化的概念可分为广义和狭义两种。广义的科技成果转化应当包括各类成果的应用,劳动者素质的提高,技能的加强,效率的增加等等。因为科学技术是第一生产力,而生产力包括人、生产工具和劳动对象。因此科学技术这种潜在的生产力要转化为直接的生产力,最终是通过提高人的素质、改善生产工具和劳动对象来实现的。从这种意义上讲,广义的科技成果转化是指将科技成果从创造地转移到使用地,使使用地劳动者的素质、技能或知识得到增加,劳动工具得到改善,劳动效率得到提高,经济得到发展。狭义的科技成果转化实际上仅指技术成果的转化,即将具有创新性的技术成果从科研单位转移到生产部门,使新产品增加,工艺改进,效益提高,最终经济得到进步。我们通常所说的科技

成果转化大多指这种类型的转化,所讲的科技成果转化率就是指技术成果的应用数与技术成果总数的比。 二、转化途径 科技是经济增长的发动机,是提高综合国力的主要驱动力。促进科技成果转化、加速科技成果产业化,已经成为世界各国科技政策的新趋势。科技成果转化的途径,主要有直接和间接两种转化方式,并且这两种方式也并非泾渭分明,经常是相互包含的。 2016年1月,媒体报道,我国科技成果转化率不足30%,先进国家这一指标为60%至70%。 全国政协委员、长江学者创新团队带头人祝连庆表示:“提高科技成果转化率,需要政府、高校和研发机构,以及企业三方同时发力,唯有如此才能研发出更适合实体经济发展的高科技成果,并进一步转化成高附加值的产品。”[1](一)直接转化

中国的地质灾害

第二节中国的地质灾害 【教学目标】 1.基于地图分析,说明中国地震、滑坡、泥石流的地理分布。 2.从地震、滑坡、泥石流灾害生成关联上,理解西南区地质灾害链发性和灾情严重的原因。 3.结合中国人口分布特点,分析地震灾情和特点。 【教学重、难点】 重点:各种地质灾害的成因、分布及危害 难点:西南地区地质灾害多发的原因 【基本知识】 一、我国地质灾害形成原因和多发区 多发区主要分布于西南地区地区,特别是青藏高原、云贵高原以及四川盆地的过渡地带,是地震、滑坡、泥石流等地质灾害的主要分布区。 二、地震灾害 1、我国地震分布特点:西多东少 (1)四个地震多发区:青藏、新疆、华北和台湾。地震带的分布基本上遵循活动性断裂带的分布。[来源:学&科&网Z&X&X&K] 思考:从板块构造角度分析青藏、新疆、华北和台湾四个多发区地质灾害的成因。 华北区、台湾地区地震多发的成因是该区处在亚欧板块和太平洋板块的交界带。地壳活动强烈。西南地区地震、滑坡、泥石流多发的成因是由于印度洋板块和亚欧板块的挤压碰撞。 (2)一个地震带:南北地震带 2、我国地震灾情特点:东重西轻 (1)灾情总体特征——东重西轻 思考:唐山灾情严重的原因。 自然因素主要有:a与震中距有关,唐山位于华北地震带,此次地震震中位于市区; b与震发的时间有关,凌晨震发,逃生的机会少。 人为因素主要有:c与人口密度有关,唐山是百万以上人口的大城市; d与建筑物的抗震系数有关,房屋抗震系数小 e与人的防震意识弱有关。 (2)灾情变化趋势——因地震死亡人数减少,经济损失却有加重趋势 思考:我国近年来死亡人口下降与经济损失上升的原因。[来源:学。科。网] (中国经济飞速发展,单位面积上的资产密度加大了,灾害的经济损失呈上升趋势;地震的预测、建筑物的加固、人的防震意识加强,使人员的伤亡减少。)。 3、地震灾情隐患严重 我国地震的震源浅、烈度高。 思考:为什么我国地震西多东少,地震灾情却东重西轻? 以东经105°为界,我国西部地区主要是亚欧板块与印度洋板块的相互作用区,不仅地质构造复杂,而且地壳运动特别活跃,是世界大陆地震最强烈、多发和密集的地区。而东部地区除了沿海以及华北外,大部分地区相对稳定,故地震较少。

地质资料 管理

1服务化管理期 随着市场的进一步开放,人们对地质资料的需求不断加大,地质资料服务工作逐步展开。2002年国务院发布《地质资料管理条例》,2006年要求加强地质工作,推进地质资料开发利用已经成为我国新时期重要工作任务。国土资源部要求建立健全地质资料网络服务体系,明确服务信息维护更新和网络技术支撑工作责任,强化网络服务体系建设的培训与监督检查,这是地质工作适应信息化时代的新特征。该时期成果地质资料服务主要体现在借阅、复制和网络目录查询等项目上,实物地质资料服务侧重于展览、科教,网络服务正在建设中,原始地质资料的汇交与监督已经得到重视,新规定将原始地质资料汇交列为发放“地质资料汇交凭证”的必要条件。 2地质资料管理发展趋势 当前地质资料按属性可分为原始地质资料、实物地质资料和成果地质资料三类;按服务部门可以分为地质调查资料管理系统、省级地质资料管理系统、武警黄金部队地质资料管理系统、油气地质资料委托管理系统、核工业地质资料管理系统等五大系统。地质资料管理是一项基础性地质服务工作,管理好地质资料,能为基础地质调查提供基础支撑,能推动矿产资源开发与环境保护,能优化地质科研工作水平和提高国土资源管理质量。经过60年的发展,地质资料工作不断完善管理体制机制,深入推进信息服务集群化、产业化,着重强化地质资料汇交监管,形成一套地质资料管理体系。全国地质资料馆通过接收、保管和服务利用由中央财政出资的地质调查、矿产勘查、物化遥、水工环等工作中产生的地质资料,向国土资源部汇报并对各省级馆藏机构进行业务指导。各省(区、市)均建立了独立或合署办公的地质资料馆藏机构,负责本行政区的地质资料管理工作。油气资源、放射性矿产、海洋地质等资料实行了委托保管机制,地质资料的开放使用与服务工作将逐步展开。在新形势、新机制、新政策引导下,地质资料管理迎来了新的变化,地质资料馆藏机构建设各地纷起,实物地质资料和原始地质资料得到重视,地质资料监管系统逐渐成熟,信息服务程度开始加大,三大类地质资料间建立有效关联是地质资料的核心发展方向。 2.1馆藏机构建设逐步加强 地质资料馆是专门存放与管理地质资料的机构,其职能就是规范化收集地质资料,对地质资料系统梳理、分类、归档,公开地质资料目录,向社会提供有偿服务。除全国地质资料馆和国土资源实物地质资料中心实施成果地质资料和实物地质资料分开管理外,全国31个省(市、区)均建立或正在建立综合型地质资料馆,独立馆的主管单位多为各省(区、市)

国内期刊稿费+版面费一览表

国内期刊稿费+版面费一览表【积累好久,需要的拿去!】 希望以下信息对广大研究生论文投稿有帮助,同时欢迎网友补充。 不收审稿费+版面费的国内期刊: 1.《水运工程》(中文核心刊)无版面费出版速度快,主要面向港口航道类的 2.《城市环境与城市生态》(中文核心)无版面费 3.《强度与环境》统计源期刊无版面费 4.《洁净与空调技术》(有稿费)无版面费 5.《砖瓦》建材核心有稿费无版面费 6.《水利发展研究》无版面费 7.《中国水利》给200左右的稿费无版面费 8.《钢结构》无版面费 9.《交通企业管理》有少量稿费无版面费 10.《中国建筑防水》有稿费无版面费 11.《城市交通》无版面费 12.《新型建筑材料》无版面费 13.《公路》(中文核心)无版面费

14.《施工技术》无版面费(如果是高校作者,要交800元版面费) 15.《建筑材料学报》EI收录,收100元审稿费,无版面费 16.《建筑技术》(中文核心)无版面费 17.《力学学报》(英文版无版面费)SCI收录(中文刊收版面费) 18.《科学通报》(英文版无版面费)SCI收录(中文刊收版面费) 19. 《建筑科学与工程学报》(中文核心)无版面费 *另大部分国外期刊都无审稿费+版面费 ------------------------------------------------------------------------------------- 不收审稿费的国内期刊: 1.《中国公路学报》(EI 期刊) 2.《中国铁道科学》(EI 期刊) 3.《中南大学学报》(EI 期刊) 4.《土木工程学报》(EI 期刊) 5.《水利水电科技进展》(核心) 6.《工程勘察》(核心) 7.《河海大学学报(自然科学版)》(核心)

2017年全国地质勘查进展与成果通报

2017年全国地质勘查成果通报 一、地质勘查投入 2017年我国地质勘查投入①延续了近年来的下滑态势,以2012年为拐点,继续下行。 全国地质勘查投入资金198.36亿元,同比减少19.8%。 图1 2006—2017年全国地质勘查投入对比图 资金来源:中央财政58.66亿元,占总量的29.6%,同比减少7.2%;地方财政67.46亿元,占总量的34.0%,同比减少17.6%;社会资金72.24亿元,占总量的36.4%,同比减少29.5%。 资金投向:矿产勘查120.61亿元,占总量的60.8%,同比减少29.0%;基础地质调查34.46亿元,占总量的17.4%, ①未统计香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省;所有勘查投入数据不包括石油、天然气、页岩气、煤层气矿产勘查投入。下同。

同比减少1.2%;水文地质、环境地质与地质灾害调查评价24.63亿元,占总量的12.4%,同比减少2.1%;地质科技15.47亿元,占总量的7.8%,同比增加9.0%;资料服务与信息化3.19亿元,占总量的1.6%,同比减少0.9%。 资金投入排名前5位的省份分别是新疆(36.05亿元)、内蒙古(15.43亿元)、云南(11.33亿元)、黑龙江(8.69亿元)、青海(8.49亿元)。 图2 2017年各省(区、市)地质勘查投入示意图(一)矿产勘查。 投入资金120.61亿元,同比减少29.0%。 资金来源:中央财政19.65亿元,占16.3%,同比减少11.0%;地方财政36.56亿元,占30.3%,同比减少30.9%;社会资金64.40亿元,占53.4%,同比减少32.1%。 资金投向:以金(21.74亿元)、铜(16.23亿元)、煤炭(16.21亿元)、铅锌(13.55亿元)、铀(7.08亿元)为主,占总投入的62.0%。与2016年相比,铀矿投入同比增加

(完整word版)中国地质灾害分布概况

第一章中国地质灾害分布概况 我国地质灾害种类齐全,按致灾地质作用的性质和发生处所进行划分,常见地质灾害共有12类、48种(国土资源部地质环境管理司等,1998)。它们是:1.地壳活动灾害,如地震、火山喷发、断层错动等; 2.斜坡岩土体运动灾害,如崩塌、滑坡、泥石流等; 3.地面变形灾害,如地面塌陷、地面沉降、地面开裂(地裂缝)等; 4.矿山与地下工程灾害,如煤层自燃、洞井塌方、冒顶、偏帮、鼓底、岩爆、高温、突水、瓦斯爆炸等; 5.城市地质灾害,如建筑地基与基坑变形、垃圾堆积等; 6.河、湖、水库灾害,如塌岸、淤积、渗漏、浸没、溃决等; 7.海岸带灾害,如海平面升降、海水入侵,海岸侵蚀、海港淤积、风暴潮等; 8.海洋地质灾害,如水下滑坡、潮流沙坝、浅层气害等; 9.特殊岩土灾害,如黄土湿陷、膨胀土胀缩、冻土冻融、沙土液化、淤泥触变等; 10.土地退化灾害,如水土流失、土地沙漠化、盐碱化、潜育化、沼泽化等; 11.水土污染与地球化学异常灾害,如地下水质污染、农田土地污染、地方病等; 12.水源枯竭灾害,如河水漏失、泉水干涸、地下含水层疏干(地下水位超常下降)等。 全国共发育有较大型崩塌3000多处、滑坡2000多处、泥石流2000多处,中小规模的崩塌、滑坡、泥石流则多达数十万处。全国有350多个县的上万个村庄、100余座大型工厂、55座大型矿山、3000多公里铁路线受崩塌、滑坡、泥石流的严重危害。除北京、天津、上海、河南、甘肃、宁夏、新疆以外的24省、区、市都发现岩溶塌陷灾害。全国岩溶塌陷总数近3000处,塌陷坑3万多个,塌陷面积300多平方公里。 据不完全统计,在全国20个省、区内,共发生采空塌陷180处以上,塌陷面积大于1000多平方公里。全国共有上海、天津、江苏、浙江、陕西等16个省(区、市)的46个城市出现了地面沉降问题。地裂缝出现在陕西、河北、山东、广东、河南等17个省(区、市),共400多处、1000多条。据统计,八十年代末至九十

中国页岩气勘探开发进展(6-9)

中国页岩气勘探开发进展(6-9) 胡经国 四、贵州页岩气勘探开发进展 1、跟踪贵州页岩气勘查开发进展 据报道(20140904),中国地质调查局油气资源调查中心页岩气调查室所属工作项目《页岩气招标区块勘查跟踪评价》项目组人员,近日跟踪调研了贵州省页岩气招标区块勘查开发进展。 据了解,第二轮页岩气招标中,贵州省共出让了贵州凤冈一、凤冈二、凤冈三、绥阳和岑巩5个区块。自取得探矿权以来,5个区块相继开展了不同程度的页岩气勘查开发工作。 其中,贵州岑巩区块勘查开发进展最快。在二维地震解释基础上,已完成天星1井的压裂。目前,正在返排中,返排率已将近60%。返排过程中,气体点火火焰高达5~7米,进一步证实了牛蹄塘组页岩的含气性。天马1井也正在钻井过程中;但在钻井过程中钻遇溶洞,造成钻井泥浆的大量漏失现象。贵州凤冈二区块,通过二维地震解释和2口调查井的钻探,也发现大约100多米的大段含气性较好的牛蹄塘组页岩层段,正在着手下一步的探井井位论证。贵州凤冈三区块,目前也开钻1口探井——凤参1井,设计井深2515米;主要钻探目的是取全取准各类地质参数,落实目的层含气性,评价勘查区页岩气资源潜力,力争取得牛蹄塘组勘探突破,并与相关研究单位建立了合作研究平台,共同解剖牛蹄塘组页岩的含气特征和储层地质特征。贵州绥阳区块和凤冈一区块的勘探进展稍缓,目前正在部署二维地震的采集、处理、解释工作。 本次调研结果显示,总体来说,通过中标企业对区块内主要页岩气目的层牛蹄塘组的勘探和认识,初步确定了牛蹄塘组的含气性具有良好的开发前景。但由于底部灯影组灰岩含水层和顶部溶洞的发育及后期构造运动的破坏,为下一步的钻探和压裂改造带来了更多的挑战。 五、江苏页岩气勘探开发进展 1、黄海机械公司页岩气项目获补助 据报道(20140917),黄海机械公司17日午间公告,根据有关通知,公司申报的“深井页岩气高效顶驱勘探与开采技术及成套装备研发与产业化”项目,获得江苏省2014年省级科技成果转化专项资金扶持,专项扶持资金总计1200万元。其中,省级拨款资助600万元,贴息300万元,地方匹配拨款300万元。项目实施期为2014年7月至2017年6月。按照相关规定要求,上述经费采取分年度拨款。公司对该经费实行专账管理,独立核算,专款专用。 公司表示,本次获得江苏省科技成果转化专项引导资金项目立项和资金资助,有利于进一步提升公司页岩气勘探装备的研发能力,加快产业化步伐。

科技成果转化激励制度

江苏华峰超纤材料有限公司 科技成果转化奖励制度 第一条目的 为提高科研人员的积极性,激发科研潜能,促进科技成果转化,根据公司技术中心的工作实际,特制定本公司科技成果转化奖励制度。 第二条基本原则 2.1 公司建立创新创业平台,提供一定的科技成果转化资源予以支持,鼓励组织实施科技成果转化。 2.2 本制度涉及的科技成果是指我公司承担国家、地方,或与其他企事业单位等共同承担科研项目,或利用公司的技术、人力以及其他资源完成的技术成果,我公司对其拥有完全的或者部分的知识产权。 2.3 本制度所指的科技成果转化是指为提高技术、生产力,面对科学研究与技术开发,所产生的具有实用价值和市场前景的科技成果进行的后续试验、开发、应用、推广直至形成新产品、新工艺、新材料,发展新产业等活动。 2.4 本制度所指的“收益”是指科技成果转化所产生的一切收益,包括转让费、许可费、技术入股的股权与该成果相关的所有权益。 2.5 公司鼓励科技成果完成人(项目组)进行科技成果转化,对科技成果转化工作实施科学和规范管理。对于参与产品开发的各个项目小组,根据承担科研任务的币种及对科技成果的贡献程度,合理分配科技成果收益,奖励在科技成果转化中作出突出贡献的组织和个人。 第三条组织实施和管理 3.1 技术中心负责公司科技信息的收集、整理,以及科技成果的发布和需求信息的收集和沟通,负责组织公司相关部门或者成果完成人(项目组)开展成果转化活动,协助财务部做好科技成果转化获得效益或者收益的管理相关工作。 3.2 相关部门应积极采取措施,对科技成果转化中的队伍组织、技术支撑等方面加强协调并给予必要的支持,推进科技成果转化工作。 3.3 建立创新创业平台,根据科技成果情况,针对企业人员通过自主组织团队,以及根据实际情况确定科技成果转化方式,进行实施成果转化。企业提供一定的场地、设备等资源进行支持,转化成果所获得的收益按照一定的比例折股或

国土资源部关于表扬2011年全国地质灾害防治优秀群测群防监测员的(精)

国土资源部关于表扬2011年全国地质灾害防治优秀群测群防监测员的 各省、自治区、直辖市国土资源主管部门:今年以来,在党中央、国务院的正确领导下,地方党委、政府高度重视,相关部门密切配合,国土资源系统积极努力,全国地质灾害防治工作取得显著成效。各地通过加强群测群防体系建设,做到早期预警,提前避让,避免了大量的生命和财产损失,涌现出一大批在成功预报地质灾害、避免人民群众生命财产损失方面表现出色的群测群防监测员。他们不畏艰险、不分昼夜、用心监测、及时预报,在最困难、最危险的环境中执行着最崇高的生命任务。为进一步鼓励群测群防监测员继续做好地质灾害防治工作,特通报表扬李淑华等100名全国优秀地质灾害群测群防监测员(名单见附件)。 希望各位优秀群测群防监测员以 荣誉为动力,再接再厉、努力工作,以对人民群众生命财产安全高度负责的态度,扎扎实实做好地质灾害防治的各项工作,努力开创地质灾害防治工作新局面,为实现全面建设小康社会目标和经济社会发展作出新的更大的贡献。 附件:2011年度全国地质灾害防治优秀群测群防监测员名单国土资源部2011年12月31日国土资源部关于表扬2011年全国地质灾害防治优秀群测群防监测员的通报国土资发〔2011〕244号附件:2011年度全国地质灾害防治优秀群测群防监测员名单北京李淑华(女)市国土资源局延庆分局副局长天津徐爱国蓟县下营镇副镇长河北马晓斌邯郸市武安市管陶乡书记刘晓宝承德市兴隆县国土资源局股长山西李明长治县国土资源局股长续建军祁家河国土资源所所长内蒙古李德斌土左旗国土资源局副局长辽宁周春山阜新市国土资源局环境科科长王权营口盖州市国土资源局地环科副科长吉林陈雪松梅河口市国土资源局科长陈伟临江市国土资源局科长黑龙江于德明海林市国土资源局地环股股长季国静伊春市国土资源局南岔分局浩良河所科员江苏徐建君仪征市国土资源局副局长浙江曾美辉泰顺县九峰乡九峰村主任周广炉庆元县淤上乡塘根村监测组长安徽许建伟祁门县国土资源局股长陈招和石台县莲花村书记王新发祁门县红旗村书记邱光明池州市贵池区牌楼镇竹溪村委会文书福建陈祖顺三明市泰宁县国土资源局副局长叶勤政和县熊山街道办国土资源所所长林金发泉州市永春县国土资源局股长王雪芬(女)漳州南靖县国土资源局股长江西卢守宝九江市修水县黄龙乡卢庄村村主任周兆武九江市武宁县罗溪国土资源所所长范教根宜春市丰城市洛市镇东安村村主任陈光金(女)抚州市宜黄县凤岗镇南门路社区居委会主任山东徐利济南市国土资源局历城分局柳埠国土资源管理所所长工作部署35·2012年第2期河南周红钦伊川县国土资源局副局长樊革民灵宝市国土资源局局长湖北文理恩施市国土资源局地质灾害防治中心主任王小俊秭归县沙镇溪镇国土资源所所长石德红南漳县九集镇石门集村书记何邦贵竹山县国土资源局得胜国土中心所所长湖南陈孟东长沙市浏阳市高坪镇国土资源所所长张霞妹(女)株洲市炎陵县三河镇天平村书记兼主任刘东山衡阳市衡山县萱洲镇监测员陈代亮益阳市安化县平口镇完小校长贾延辉湘西土家族苗族自治州保靖县米坡镇