青海湟水流域历史文化追忆之八——乐都篇(下)

四年级我的家乡作文400字(精选10篇)

四年级我的家乡作文400字(精选10篇)1.四年级我的家乡作文400字篇一我的家乡虽然没有泰山那么雄伟壮观,没有西湖那么秀丽,没有峨眉山那么引人注目,但它在我的心中,依然很美。

春天,树木发芽了。

小花、小草们都从地上探出脑袋,好奇地打量着这个美丽的世界,播种的播种,拉土的拉土,耕地的耕地……好一派繁忙的春耕景象!夏天,蝉热得不知怎么办才好,一声又一声地叫着“知了,知了”。

一些家畜们也受不了这么热的气温,都对此表示无奈。

乡亲们有的在田里除草,累得汗流满面;有的在家呆着,大口大口地喝水;还有的……秋天,果树上结满了果子,苹果树上挂满了大“灯笼”,梨树上挂满了大大小小的“黄太阳”,石榴裂开一条缝,露出了它那晶莹剔透般的“牙齿”,一个劲地冲乡亲们傻笑。

乡亲们收的收,割的割……全然是一幅美丽的图画。

冬天,天上飘下鹅毛大雪。

四周一片白茫茫的,成了孩子们玩耍的小天地。

孩子们在雪地里堆雪人,打雪仗……处处回荡着孩子们的欢笑声。

我爱我的家乡,更爱家乡的美丽的景色。

2.四年级我的家乡作文400字篇二我的家乡在武义,那里有一个地方叫牛头山,海拔1560米。

这里树木长得葱葱茏茏,密密层层的枝叶把森林封得严严实实的,挡住了人们的视线,遮住了蓝蓝的天空。

早晨雾从山谷里升起来,整个森林浸在乳白色的浓雾里。

太阳出来了,千万缕像利剑一样的金光,穿过树梢,照射在游客身上,给人带来如丝的惬意。

这里不仅由山而名,更因水而灵。

山内溪谷环绕,外外有瀑潭,众多的溪谷瀑潭与四周群山刚柔相济,充满诗情画意。

有忽隐忽现的流云瀑,有形影不离的鸳鸯瀑,险峻异常的潜龙涧等。

你一定想不到形成各种瀑布的水竟然绝大数是山体中渗出的山泉水,喝一口,甘甜的味道真沁人心脾。

让人如在仙境当中。

最有趣的当然是那跨峰索桥,长长的索桥摇摇晃晃,横跨两座主峰,底下万丈深渊,让人看了就心慌,当我胆战心惊地走过去,发现波澜壮阔的牛头山就在我脚下,心想我终于征服了它,回头在看索桥,你就会觉得索桥变好玩了!这就是美丽的牛头山,也是我可爱的家乡。

湟水流域水系组成及分布特征

比重 , 垦 轻微 , 广人 稀 , E密 度 2 耕 地 人 l 0~3 0人/ m ; k ②

浅 山 区 在 海 拔 28 0H以 下 , 表 黄 土 覆 盖 , 陵 起 伏 , 0 I 地 丘 植

为界与黄 河干 流水系 相邻 , 东连 甘肃 省黄河 支流庄 浪河

水系 。大地构造属祁连 山褶皱带 , 质条件 复杂 , 系分 地 水 布独 特 , 由西北 向东 南走 向的祁连 山 、 坂山和拉脊 山 3 达 条平行 的山脉和其 间的两条谷地 组成 了湟水 干流 和支流 大通河水 系。湟水 干流位于 流域的南部 , 谷宽 阔, 河 流域 宽6 0~10k 属于西北黄土高原 区; 0 m, 最大支流大 通河在 流域 的北部 , 穿于祁 连 山和达 坂 山之 间, 势 高亢 , 贯 地 流 域呈条状 , 属祁连山山地地貌 , 成 了两 种截然不 同的 自 形 然景 观共 处于一个 流域 的独 特格 局。 湟水发源 于青海省 海北藏族 自治州 海晏县包 忽 图山

—

湟 水流 域 地 处 青 海 东 北 部 。介 于 N 4 4 ~N 7 3。0 3。

2 E 8 3 l3 1 间 。海 拔 在 1 6 . l 兰 州 市 8 ,9 。0 ~E 0 。5之 5 0n( 5

西固区达川)一 5 . 门源 县冷龙岭 ) 524 5m( 间。行 政 区划 属甘肃 、 青海 2省 3市 1地 3州 2区 1 5县。湟水 流域面 积3 6 m , 中湟水干流 区流域面积1 3 m , 280k 。其 77 0k 支流 大通河流域面积1 3 m 。 5 10k 湟水 民和水 文站控 制流域 面 积1 4 m , 53 2k 。 占青海 省境 内湟水 流域 面积 1 2 m 的 6 10k

44. × 1 。m 5 0

关于描写我的家乡作文500字11篇

关于描写我的家乡作文500字11篇描写我的家乡作文500字篇一我的家乡在河南省舞钢市,这里风景优美,山清水秀,这里有秀丽的龙泉湖,有挺拔的二郎山,有陡峭的灯台架……就让我当一个小导游,带大家游览一番龙泉湖吧!清晨,漫步在湖边,谁都会被龙泉湖的景色陶醉,远远望去,龙泉湖在白雾的衬托下,如梦如幻,如同仙境一般。

在微风吹拂下,白雾像一个个穿着洁白天衣的仙女,在湖面上翩翩起舞……走近细看,龙泉湖波光鳞麟,那一层接一层的浪花,像一个个调皮的小男孩,在湖面上奔跑。

中午,太阳升起,带给人们温暖,同时,龙泉湖在太阳的照耀下,闪着金灿灿的光,像夜晚一闪一闪的星星,又像晶莹剔透的宝石,散发出诱人的色彩,使人们留恋忘返。

傍晚,夕阳西下,火红的晚霞映照在湖水中,龙泉湖就像害羞的小姑娘,披上了红艳艳的轻纱等待着晚上的到来。

到了晚上,龙泉湖的喷泉、水灯都在展示着自己的风采,一盏盏水灯像五彩缤纷的花一样,争奇斗艳,好象在比赛哪一盏水灯更美丽。

喷泉看到水灯那么漂亮,自己也不甘示弱,你看,喷泉有的直入云霄,有的像孔雀开屏,有的像荷花开放,还有的像滚滚波浪……它们把龙泉湖装点的美丽动人。

人们在音乐的伴奏下,载歌载舞,享受着生活。

小朋友们在玩耍,有的骑自行车,有的滑冰,还有的打羽毛球……开心极了。

那白发苍苍的老翁,在杨柳依依的湖畔垂钓,杨柳在微风的吹拂下,像一位位青年少女梳洗着长长的头发,美丽极了!家乡的龙泉湖,真是一个美丽可爱的地方,欢迎远方客人的到来!描写我的家乡作文500字篇二在我的心目中,繁华的都市,穿流不息的车辆,和绚烂夺目的霓虹灯,都抵不过我的家乡——美丽寂静的锡林郭勒大草原。

在草原上,一碧千里,湛蓝的天空在远处和草原融为一体,显得沉浑而魔幻。

站在碧绿的小丘上,俯视着洁白的羊群和星星点点的野花,闭上眼睛,深吸一口气,草原的清新与野花的芳香浑为一体,沁人心脾,使人既想站立眺望,又想闭上眼睛感受草原的清香。

清晨,微风轻拂草地,山边露出的半个太阳发出金色的光芒,撒在迂回的锡林河上,波光闪烁,像给河面镀了一层金。

湟水与大通河干支流辨析

1 5 5 8 2 k m , 大通 河集水 面积为 】 5 1 5 0 k m , 湟水的集水 面积略 大于大通河的 。若按确定干流 的“ 面积唯大” 原则 , 则 湟水 是湟 水 流域的干流 , 大通 河是 湟水的支流 。③ 按水量 比较 。湟水流 域 多年平均降水量为 4 8 9 mm, 折合水量为 7 6 . 2 0亿 m , 大通河 区域多年平均降水量为 4 9 5 m m, 折合水量为 7 4 . 9 7亿 m , 两区 域 降水 总量接近 , 但 两 区域 下 垫面汇 流特性 不一样 , 水资 源利

来确定一条作 为干流 的延伸 : ①以最长 的一 条为干流 或者 以集

水 面积最 大的一条 为干 流 ; ②各支流 的长度 、 面积接近 时 , 以水

量 明显大 的一 条为千流 ; ③ 各支 流的长 度 、 面积 、 水量 接 近时 ,

取河 道宽广 、 河 谷平 缓 顺直 、 上下 段 自然 延伸 的一 条 为 干流 ; ④要 充分尊重 历史上具有 人文 传承 意义 的传统称 呼 … 。可 以

o u t c o me s s h o w t h a t t h e Hu a n g s h u i Ri v e r i s s t i l l t h e ma i n s t r e a m o f t h e b a s i n a n d t h e Da t o n g Ri v e r i s a s p e e i l a t r i b u t a r y o f t h e l f u a n g s h u i Ri v e r .I t h i g h l i g h t s t h e g e o g r a p h i c a l p a r t i c u l a i r t y o f t h e Hu a n g s h u i Ri v e r a n d Da t o n g Ri v e r .i n h e r i t s t h e s p l e n d i d h i s t o r y a n d c u l t u r e o f t h e Hu a n g s h u i b a s i n

湟水流域川水区、浅山区、脑山区和石山林区划分及特点

5左 右 , 。 多垦 为耕地 。 广 大 低 山 丘 陵 ( 山 区 ) , 拔 22 0—28 0m, 浅 区 海 0 0 相 对高差 30~ 0 是现代侵蚀作 用最强 的地段 , 0 5 0m, 沟谷极 为发育 , 沟道短 促 , 坡度大 , 沟脑 常溯源侵蚀 至峁顶 , 断 横 面呈 “ ” V 字形 , 多悬谷 、 滑坡 、 崩塌等地貌形态 及物理地 质 现象 。沟 问分水岭 呈脊 状 , 地形遭受强烈刻 切 , 起伏很 大 , 支离破碎 , 水土流失严重 。 河谷平原 ( 川水 区) 海拔 1 6 22 0m, 5~ 0 依附于水 系 5 呈 树 枝 状 分 布 于 黄 土 低 山 丘 陵 之 间 。湟 水 干 流 及 较 大 支 流的河谷 平原 , 一般 宽 2~5k 有 些小 支谷 , 仅 20~ m, 宽 0 30 m。 原大都 由Ⅲ、 0 平 Ⅳ级 阶地构 成 , V级 以上的高 阶地 , 则 多 分 布 在 现 代 河 谷 平 原 边 缘 , 低 山 丘 陵 的 前 缘 , 受 或 遭 强烈 侵蚀 切割 , 已不具平 原形 态。 在 不 同 河 段 上 的 阶 地 , 成 因上 分 析 , 可 归 人 由 堆 从 均 积作用 形成 的 内迭或 上迭式 阶地 , 以及 有 侵蚀堆 积作 用 形成 的基座阶地 。盆地边缘 以相对 沉 降的 内迭式 阶地为 主, 中部 以上 升式 基 座 阶地 为 主。阶 地一般 都 具 二元 结 构, 上部为漫滩 相 细粒碎 屑物 质 ( 粉砂 、 黏质 砂 土 ) 下 层 ; 为河 床相粗碎 屑 ( 砾 、 沙 卵石 ) 物质 。基 座 阶地可 见 到 出

级 支 流庄 浪 河 水 系 。 湟 水 干 流 位 于 流 域 的 南 部 , 谷 宽 河 阔, 域宽 6 流 0—10k 属 于 西 北 黄 土 高 原 区 。 0 m, 流域 内 行 政 区 划 属 两 省 一 地 3市 3州 2区 1 5县 , 即 青 海 省海 东 地 区 的 民 和 回族 土 族 自 治 县 、 都 县 、 安 乐 平

青海湟水流域历史文化追忆之四:大通篇(下)

葬的 , 人死后 , 一般在三至七天 内送葬 , 举行丧礼要请

喇嘛念经 , 请本村老人念嘛呢。在此期 间, 亲朋前往

请媒后定亲 、

大通 旧 时礼 盒

吊唁 、 烧纸 、 献馒头等。

.

送 礼均 由媒人 联

人殓时 , 先脱去死者衣服 , 使成蹲状 , 双手合掌 ,

2 7

群文天地・0 年第 5期 21 1

东 方 文 化

两 拇指 撑 于下颌 骨 , 用五 寸宽 的长

访和登门投止的客人都竭诚招待 , 十分热情 。土族人 常说 :客来 了, “ 福来了 ! 以高茶贵饭招待客人 , ” 并 请客人喝酒 , 主人先 向客人敬酒三 杯, 叫做“ 吉祥如意三杯酒” 。客人

起程 时 , 人在 大 门 口向客人 又 敬 主

鸡 ,-遍时 , q 开始给新娘改变发式 , 即请新郎亲

手将系在新娘辫子上的红头绳解下来 。接着在堂屋 举行出阁仪式 , 整个仪式是在唱歌 、 跳舞中进行 , 一直

唱到新 娘上 马 。

高竖麻尼旗杆 。大部分人家在伙房里都有连锅 台的

烧炕 , 每次做饭 , 饭熟 了炕也热了。冬天常在烧炕上 煨一堆火 , 用以取暖。土族人 民还喜欢把庄廓墙用 白 土泥抹光 , 给人以整洁 、 美观之感 , 至于房舍布局结构

条 白布捆住 。上穿蓬式 “ 日拉” 布 ( 丧服 )下围布裙( , 老年人用黄布 、

青年 人用 白布 ) ,人 殓在 木制 的灵

轿内,然后送灵轿至火化现场 , 将 死者面向西方进行火化。第二天 , 将骨灰装入一尺长的木匣或瓷罐 ; 暂时埋到临时选定的地方 , 待来年

清 明节再 转入 坟地 。 子孙服 丧一 般 为 四十九 天 。土族 无特 定丧 服 , 只

青海省乐都地区水文特性

1 7 1 7 1 8 1 8 1 9 1 9 2 0 2 0 90 95 90 9 5 90 95 0 0 05

图2 乐 都站 ( 大峡站) 发量趋势线 图 含 蒸

沟, 南岸 有 高 店 沟 、 吓拉 沟 和 峰堆 沟 , 次 马 本 的特 征 值 分析 为 了资 料 的系 列 长度 的考 虑 , 将 两 断 面 的 资 料 先 合 并 采 用 , 即从 15 ~ 97 20 04年 的各 项 特 征 值 一 并作 为乐 都 水 文 站

1 流域概 况

1 . 1自然地 理 及河 流水 系 乐都 水 文 站是 湟 水 下游 干 流 控 制 站 , 也 是 国家重要 水 文站 。地 处青 海省 乐都 县 岗沟 镇下 教场 村 , 理位 置位 于 122 北 纬 3 。 地 0。5, 6

2 集 水 面积 10 5m , 河 口 18 m, 9, 32 k 2距 2k 所用

床 由沙 卵石 组成 , 水期 有 冲淤变 化 , 岸 均 洪 两 有 4 5 的防洪堤 。主流靠 左岸 , ~m 基本 断 面以 下河 段较顺 直 , 水流方 向与断 面垂直 。 洪水 主要 发生 在夏 、 两季 , 源 由地面 秋 来 径 流 和暴 雨 而 引起 , 雨 、 暴 山洪 引起 水 位 、 流

40 m之 间变 化 。趋 势 图如 图 1 0m 所示 。 编写 了《 海 省水 资 源评 价 报 告》 本 次 的 分 青 ,

3 降水 量 的多年 变化

31 .年降水 量 的变化 趋势 年 降水 量 的变化 ,表 现 在本 站近 年有 逐

3 年 降水量 最大 值与 最小值 的统 计 . 2 多 年平 均 降水 量 为 3 3 m 3 . m,最 大 年 降 4

06 .6。

青海文化遗产作文

青海文化遗产作文青海古迹篇1老爷山,又叫元朔山、北武当山,距西宁市30公里,因山峰顶部建有太元宫(即关公庙),庙内雕塑有关公像而得名老爷山。

位于西宁市北35公里大通县桥头镇苏木莲河畔(北川河),山顶部海拔2928米,相对高差近500米,是西宁附近山势雄伟,风景最优美的山峰。

老爷山自古以“苍松蓊翳,石磴盘梯,川流萦带,风景佳丽”而闻名遐迩。

当你途经时,翘首仰望,只见丹崖翠壁,腾云走雾;苍松杂树,负势竞上;山道盘旋,宛如羊肠。

景色四时不同而终年常新:春则山岚缭绕,夏日佳木葱笼,金秋红叶似火,寒冬银装素裹。

老爷山岩体主要有石灰岩构成,长期流水侵蚀、风化等外力作用,多形成奇峰岩洞和峡谷,尤其是南坡,山势陡峭,危崖耸立,从南坡登山峰顶端确有“华山之险”。

老爷山植被生长茂盛,计有百余种植物,以云杉、柳树、白杨、红柳及多种灌木为主。

每到盛夏季节,漫山遍野郁郁葱葱,遮天蔽日,丛林中玫瑰、牡丹、芍药、金露梅、银露梅及各种野花竟相开放,芬芳扑鼻。

深秋季节的景色可与北京香山景色相媲美。

林间草丛中栖息有20多种野生动物,有野猫、赤狐、松鼠、旱獭、猞猁、黄鼠、毛眼、沙鸡、野雉、雪鸡、蓝马鸡、岩鸽等,以鸟类为主。

老爷山之美,在于山青庙秀,林荫花香。

老爷山原建有药王庙、玉皇宫、百字宫、柴家殿、无量殿、斗母宫、太元宫等古建筑,还有老虎洞、石柱、火烧台等,五十年代末均遭破坏。

如今,重新修建了亭台楼阁、庙宇,一部分古建筑正在恢复。

山上药王庙,入庙凭窗远眺,石光山色,平林远峰,寒翠苍绿,深青浅碧,各具形态。

出药王庙南行十数步,即至玉皇宫,内塑玉皇大帝像,院落甚为宽敝,庙门走廊旁各塑黑虎一只,张牙舞爪,神气活现。

上坡即为百子宫,中塑子孙娘娘,壁崖间遍置泥人,前燃巨蜡,粗若茶杯。

往游妇女,争先焚香,或讨神签,或拴泥人,煞是虔诚。

出百子宫北行数十步,爬过巉岩,即至菩萨殿。

殿址虽小,处地却高,游人在此小憩者甚多。

再前行穿过丛林,即至柴家大殿,该殿为元塑山西北第一胜地,殿宇巍峨,门内厅壁间绘塑半立体形佛图,腾云驾雾,栩栩如生。

我家乡的特色青海乐都作文

我家乡的特色青海乐都作文篇1我的家乡在乐都,那里天空湛蓝深远,空气清新甜润,是个美丽的地方。

春天,小草从冬眠中醒了过来,它推推身边的小野花让它醒来,它推了一会儿没动静,回头一看,小野花早就回到春妈妈的怀抱里了。

夏天,树木长得郁郁葱葱,一棵棵像战士一样看着前方,小草小花早就长大了,亲亲热热的挨在一起。

秋天,小青蛙在挖洞,准备舒舒服服睡大觉;柳树的孩子飘到了柳树妈妈的脚下,它们也在准备过冬呢!冬天,大地披上了银装,小朋友们在雪地里打雪仗,堆雪人,玩得可开心了。

我的家乡不但风景美丽,还有许多名胜古迹呢!比如,俗有“小故宫”之称的瞿昙寺,还有反映古代先民智慧和才能的柳湾彩陶博物馆等。

除此之外,让我们小朋友们最喜欢的地方还是体育场和同乐公园,那里有许多健身器材,每逢星期六、星期日和放寒暑假的时候,我和小伙伴们经常去那里玩,留下了我们无数的欢歌笑语。

我的家乡真美,好客的朋友们一定来这里玩呀,我们会真诚地欢迎你们。

篇2家乡的云是最洁白的,天是最为蓝的,家乡的饭菜是最可口的;家乡的人是最亲切的。

一提到家乡,有的人就热泪盈眶;有的人则心潮澎湃。

我的故乡就在美丽的`青海省东部湟水流域著名农业县-乐都!我生在乐都,长在乐都,可以说是一个土生土长的乐都人。

我可以从父亲那布满皱纹的脸上和他那悠远的目光中,隐约地读到这里就是我的根!乐都历史悠久,文化渊源深厚。

乐都区位优势独特,地理位置优越,介于兰州,西宁两大省会城市之间。

身为乐都人使我骄傲的远不止这些。

在近几年来,乐都发生了翻天覆地的变化;一幢幢高楼大厦拔地而起,一座座立交桥横跨城区,街道更加宽敞了,道路更加干净了,现代化的气息越来越浓。

对了!忘记介绍我们乐都的土特产了!在乐都您如果进到某个餐厅您必会在菜谱上看到“狗浇尿”三个大字的!初来青海之人,一听“狗浇尿”还真弄不明白在到底是在指什么,它其实是一种薄饼。

还有乐都紫皮大蒜,乐都大樱桃,乐都洋芋,乐都长辣椒,乐都绿萝卜,乐都沙果。

黄河文明中的河湟史前文化

黄河文明中的河湟史前文化青海省河湟地区地处黄河上游及其支流湟水河及大通河三河流域的广阔区域,是中华文明的发祥地之一,有丰富的史前文明遗址。

据考古发现,河湟地区是黄河流域人类活动最早的地区之一,早在新石器时代,河湟地区就出现了马家窑文化、宗日文化、齐家文化、辛店文化、卡约文化等较为发达的原始文明。

据第三次全国不可移动文物普查数据,青海省共登录文物6411处,其中河湟地区旧石器18处、新石器1035处、青铜时代3108处。

从青海古代文化遗存的大量实物及史籍记载可以证明,随着人类的生息活动,早在先秦时期,青海与东西毗邻地区就有了原始道路。

通过对分布于甘肃和青海河湟地区的马家窑文化、齐家文化、卡约文化、辛店文化与黄河中游地区的仰韶文化、龙山文化、商周文化的对比研究,青海境内的马家窑文化类型是承继了仰韶文化晚期的石岭下类型。

青海河湟地区随后又相继出现了马家窑文化的半山类型、马厂类型以及齐家文化、卡约文化、辛店文化。

马家窑文化既有仰韶文化的特征,又有其自身的特点,是仰韶文化逐渐向西延伸、发展的一支地域性文化遗存。

大量的实物资料证明,它们向西延伸的路线,大致是溯渭水流域而上,进入洮河、大夏河流域,然后延伸到湟水流域,覆盖了整个河湟地区。

以黄河、湟水河流域为中心的青海东部,自古以来称为河湟地区。

繁衍生息于这个地区的远古居民是羌人。

史籍记载其种落达百余种,以牧为主,逐水草而居。

在商代,羌人与中原王朝就不断联系、接触。

公元前11世纪,周兴于我国西北地区,羌人参与周的各种活动。

秦厉公(前476~前443)时,羌人无弋爰剑被秦执为奴隶,后爰剑伺机逃回湟中(今青海中部)。

爰剑的后裔“研”,还作为诸羌的首领,随秦孝公(前361~前338)太子驷到中原会见周显王。

羌人与中原地区的交往,不仅促进了河湟地区羌人的社会生活的发展,也大大地促进了由湟水流域东去大夏河、洮河、渭河流域古代道路的开通。

河湟地区新石器时代文化主要是马家窑文化。

简谈多姿多彩的三江源历史文化.doc

简谈多姿多彩的三江源历史文化导读:本论文是一篇关于地区和文化方面的优秀论文大纲格式模板,对正在写有关于多姿多彩的三江源历史文化论文的写有一定的参考和指导作用,免费供学生们阅读下载。

祖国的西北边陲,有这样一个地方,神奇而美丽,纯朴而多情,粗犷而豪迈,有湛蓝宽广的青海湖,生机盎然的鸟岛,金碧辉煌的塔寺,这是青藏高原上那颗璀璨的明珠青海省.这个地区,古称羌戎地,建省很晚,(1928年,国民政府决定建立青海省,以西为省会.1929年,青海省政府正式成立.)境内有青海湖而得名日青海省.东、北部与甘肃接壤,东南部与四川毗邻,南连西藏,西通新疆.位居黄河、长江、澜沧江源头,雪山耸立,草原辽阔,自古以来是农耕文明和游牧文明的交汇地带,历史源远流长,民族众多,宗教多元,文化兼容蓄,民风淳朴厚道,此,这块地区又称三江源、江河源地区.青海省地处三江源,这里曾经是炎黄文化的发祥地一,拥有丰富的古代文化遗存、灿烂的历史文化和伟大的民族文化精神.地域的、民族的以及其他的种种素,决定了三江源文化是中华民族文化的重要组成部分.与祖国文化具有共性的一面外,又具有着十分鲜明的地域文化特色.据大量的出土文物证明,距今3万年前,青海境内有人类活动着:1980年青海贵南县拉乙亥(今龙羊峡水库淹没区)出土了1489件文物.后经专家们认定为中石器文化遗存,距今约6800年,这批文物中,不仅有加工谷物的磨器,还有精致的骨锥骨针:而新石器时代的马家窑文化遗存,则更是遍布青海东、西部.尤以出土的彩陶而著称于世,仅乐都柳湾基地一处有1300余件精美绝伦的陶器被发现:大通县孙家寨出土的舞蹈纹彩盆.内壁绘有15人3组舞蹈场面的图案.和德县宗日遗址出土的绘有24人分组集体舞蹈画面的舞蹈纹彩陶.则雄辩地说明了青海这块广袤的土地上文化艺术的起源是很早的.青海境内的考古发现中,属青铜器时代的文化尚有齐家文化、辛店文化、卡约文化、诺木洪文化。

齐家文化除精细的磨制石器和精美的烧制陶器外,还出现了冶铜业.贵南县尕马台遗址出土的七角星几何纹铜镜.和西市沈那遗址出土的巨型铜矛,标志着三江源地区的历史文化进入了新的时期,即青铜器时代.辛店、卡约、诺木洪文化类型三江源广布.这些遗存表明农业有了发展,畜牧业和狩猎业是经济生活的重要组成部分,手工业有制陶、纺织、冶铜等,特别是经过染色的毛纺品和牛皮做成的革履的出现.说明当时青海这块地方有较高的工业技术水平.从书面记载我们得知,从先史至近世的青海是古羌人活动的场,殷、周时期,青海为羌戎地,而齐家文化、卡约文化、辛店文化、诺木洪文化,至马家窑文化,以时代和地域而论.亦应该是羌人文化的遗存,至少也当属先羌文化的范畴.当中原历经夏商周三代步入文明时代后,生活青海地区的古羌人也新石器时代的基础上迈入青铜时代,创造了独具地方特色的民族文化.值得一提的是,三江源这块地方,千百年一直传唱着有关西王母的神话故事.更为青海古老的文化披上了一层神秘的色彩.据《山海经·西次三经》说:又西三百五十里,日玉山,是西王母居也.西王母其状人,豹尾虎齿而善啸,蓬发戴胜,司天厉及五残.又,《穆天子传》说:吉日甲子,天子宾于西王母,执玄圭白璧以见西王母,献锦组百纯,口组三百纯,西王母再拜受.乙酉,天子觞西王母于瑶池上,西王母为天子谣日:‘白云天天,山隳自出.道里悠远,山川间.将子无死,尚能复来.’天子答日:‘于归东土,和治诸夏.万氏平均,吾顾见汝.比及三年,将复而野.’……又《汉书·地理志》记载说:金城郡临羌县西北至塞外,有西王母石室、倦海(应作澪海)、盐池.北则湟水出,东至允吾入河.西有须抵池,有弱水、昆仑山祠.莽日盐池.则知西王母神话于昆仑丘.而这昆仑丘.其地今青海地区.《山海经》、《穆天子传》我的西王母虽是神话传说,尚谈不上信史.然亦有当时的历史影子.谓西王母司天厉及五残.则说明了是世俗兼领神权的羌人部落联盟的首领,而蓬发戴胜、善啸,与穆天子相会瑶池上,能赋很雅正的诗.更说明羌人文化艺术的繁盛情况.三江源地区.是古氐羌生息活动地的主要.至秦厉公时.羌人无弋爰剑被秦俘去为奴,逃回湟中地区后把秦人的农耕、畜牧技术带回了湟中,教民以田、畜,湟中羌由此便得以发展壮大.西汉时,河湟故地设置河西郡,不仅汉文化从此远播河湟.而且更为重要的是青海地区与中原王朝政治、经济、文化诸方面渐次趋向统一.尤其是赵充国受命河湟地区屯田.不仅西起临羌、东至浩门的2000余顷土地得到了有效开垦.而且由于大兴水利,缮乡亭、浚沟渠、治湟眍以西道桥七十,更是促进了青海经济文化的发展.而来自淮阳、汝南等地的士兵,更是把中原文化通过军屯的形式传到青海,推进了青海地区羌、汉等民族间的友关系和文化大交流.到了东汉时代,由于河湟羌人更进一步强大,东汉王朝出于安边的愿望,把一部分羌人内迁入秦陇地区,旨分散河湟羌人的势力,但东西环境迥异,而游牧与农耕生活习俗又一时难于调和,致使酿成东汉的‘羌祸’.为了控制和发展湟水流域,马援平定陇西、金城羌乱后,于是奏请朝廷悉还金城客民3000余口,开导水田,劝以耕牧,兴修水利,发展农业生产.羌人内、外迁徙移动的过程中,不仅促进了汉、羌民族的大融合,而且也促进了文化上的大融汇.魏晋十六国时期,中原地区战乱迭起,生产力遭到严重破坏,经济发展严重受挫,而地处边陲的青海,虽先后为魏、晋、前凉、前秦、后凉、西秦、北凉等政权统辖,但社会相对稳定,经济、文化亦得到了相当程度的发展.尤其是立国于三江源地区18年的南凉政权和享国363年的吐谷浑政权.青海历史文化上产生了相当深远的影响.南凉政权.是鲜卑秃发氏建立.据《晋书·载记》云:其八世匹孤率其部自塞北迁于河西,其地东至麦田牵屯(今甘肃靖远县东北部),西至湿罗(今青海大通县以西),南至浇河(今青海贵德县镜),北接大漠(今夏阿拉善腾格里沙漠).公元397年,乌孤自称大都督、大将军、大单于、西平王,年号太初,是为南凉建国始.至太初三年(公元399年)正月,乌孤迁都于乐都,广纳族方人:金石生、时连珍,四夷豪俊阴顺、郭倬,西川德望扬统、杨贞、卫殷、麴丞明、郭黄、史嵩、鹿嵩,文武秀杰,梁昶、韩疋、张昶、郭韶,中州令金树、薛翘、赵振、王忠、赵晃、苏霸,秦雍世门.皆内居显位,外宰郡县,官方授,成得其.乌孤广罗俊,为南凉建国奠定了基础,自不待言.而上述人中尚有青海当地的豪强麴丞明等,有秦雍一带的世族赵晃等,有中原知名人士郭韶等:既有少数民族人,更有包括今四川、河南、陕西、甘肃等地的汉族士人,他们共参与南凉政权,而鸟孤纳苻浑策.治兵以讨不宾鹿孤从史嵩言,建学以延胄子,遂能开拓河右,抗衡强国.则说明他们戎马倥偬际.能课农桑以发展生产,劝吏治以安定地方,兴学校以培养子弟,重人以加强争衡,这不仅为傉檀的恢复祖业奠定了基础,建立了规模,而且为当时的青海的东部地区引进中原文化.特别具有历史贡献.而南凉文化,也和前燕、后燕、前秦、后秦、前赵、后赵一样,受中国文化的涵蕴熏陶,思想信仰,既渐称,民情风俗,亦趋一,汉文化与鲜卑文化交融汇合,形成了具有青海地方特色的三江源文化,而民族关系上,终于完成了中国历史上第二次民族大融合,将青海文化大大地向前推进了一步.此后,今青、川、甘、新立国的吐谷浑族.享国长达363年,历时五代22王.吐谷浑原为辽西鲜卑的一支,西晋末西迁至黄河上游,东晋时曾以沙州(今青海责南穆格滩)为根据地,一度以浇河城(今青海贵德)为首都,到了北周时期又定都于伏俟城(今共和县石亥乡铁卜加古城),其最盛时的疆域东起今甘肃南部、四川西北,南抵今青海南部,西至今新疆若羌且未,北隔祁连山与河西走廊相接.由于吐谷浑族是一个游牧民族,从事畜牧业,尤擅长养马,《魏书·吐谷浑传》云:青海周回千余里,海内有山,每冬冰合后,以良牝马置此山,至来春收,马皆有孕,生得驹,号为龙种,必多骏异.吐谷浑尝得波斯草(母)马,放入海,生骢驹,能日行千里,世传青海骢者也.又,《南史·夷貊传》(下)说:有青海方数百里,放牝马其侧,辄生驹,土人谓龙种,故其国多善马.吐谷浑不仅养马业发达,兵器制造、采矿冶炼亦较为先进,史栽控弦士二十万,兵器有弓、马、甲,则说明了吐谷浑拥有着强大的军事力量.更为值得一提的是吐谷浑国交通的发达和商业的繁荣.当青海发展史上占有重要的一页.《北史·吐谷浑传》说,公元553年,是岁,夸吕又通使于齐.凉州刺史史觇知其还,袭于州西赤泉,获其仆射乞伏触板、将军翟潘密,商胡二百四十人,驼骡六百头,杂彩丝绢以万计.又,《梁书·诸夷传河南王传》云:其使或岁再三至,或再岁一至.其地与益州邻,常通商贾,民慕其利,多往从.教其书记,为辞译,稍桀黠矣.这说明吐谷浑不仅与南朝汉族政权进行朝贡贸易.而且双方边境进行互市和民间贸易,开展民族文化交流.且商团庞大,备有翻译、向导.距令人的研究表明,吐谷浑商业的繁荣.是与吐谷浑处丝绸路的要冲青海道分不开的.自汉以来.河西走廊为丝绸路必经地.魏晋以还,战事纷争,丝路阻断,西域诸国需丝绸等物,不得不改行祁连山南的青海道(羌中道).青海道沿湟水西行,越过日月山,经过青海湖,跋涉浩瀚的柴达木盆地,向西抵达新疆.正是由于联系中西交通的青海路的兴盛,使占有此路的吐谷浑的地位日趋重要.国内商业的迅速发展,使得吐谷浑治下的青海族人民担负起中、西方政治、经济、文化交流的历史重任,树立了游牧民族商业化的典型.北魏、西魏和北周历史上曾次第统治过青海东部地区,特别是公元607年,隋朝吐谷浑故地设置河源、西海、浇河三郡.公元609年四月,隋炀帝西巡河右,陈兵西,宴群臣于金山上.进而把青海大部分地区正式纳入王朝版图内.这对于促进经济文化发展和祖国大家庭形成.又具有特别重要的历史意义.唐代时,改西平郡为鄯州,辖有湟水(今乐都)、尤支(今民和古鄯)和鄯城(今西)三县改塞郡为廓州,辖有化城(今化隆)、达化(今尖扎)和米川(今循化)三县.青海历史上,唐、番间二度联姻,结为甥舅国,意义尤为重大.文成公主进藏时带佛像、经书、工艺品、绸缎、农作物种子及乐器、工匠等,和随派留学生来长安学习,不仅有利于青藏地区经济的发展.而且促进了藏族和汉族间的兄弟情谊和藏族与祖国大家庭的关系,此,文成公主和金城公主进藏走的唐蕃古道,亦被人们称为连接汉、藏两族人民的黄金桥.历史上的唐、蕃关系的主流是和平友的,但其间亦有一定的曲折.唐太宗贞观以后,随着吐蕃势力的壮大,唐便陇右和西域方面受到威胁.这样唐王朝与吐蕃处于对峙和联盟的局势,尤其是安史乱后,唐军东撤,青海没于吐蕃.吐蕃于公元7世纪初崛起于青藏高原.逐渐占领了包括今青海东部地区内的广大河陇地区,吐蕃统治者推行民族化政策,羌族、吐谷浑及汉族等大量融入吐蕃民族中,谓一自萧关战尘起,河乡割断异乡春.汉儿作胡儿语,却向城头骂汉人.正是当时历史文化和民族关系的真实写照.9世纪时,吐蕃赞普朗达玛即位,实行尊苯灭佛的政策,西藏名僧藏饶赛、约格琼、玛·释迦牟尼来到青海,今化隆的丹斗寺剃度喇钦贡饶赛为徒,传授佛法.贡饶赛遂成为藏传佛教后弘期下路传法始祖,今尖扎的阿琼南宗寺、智合寺,化隆的丹斗寺,互助的白马寺,平安的东寺和西寺,乐都的红岩洞窟以及西北禅寺和部分洞窟.当是此一时期的文化遗存,说明了青海藏传佛教传播史上曾发挥了主要作用.11世纪初,响厮哆政权兴起于青海东部,以青唐城(今西)为国都,政权强盛一时,幅员3000余里,人口多达100余万户.青唐城规模更是宏大,周回20里,分东、西两城,西城为哟厮哆统治者和部分汉族居住地,东城则为族人民和来自西城的商人居住区.嘣厮哆政权重视和支持佛教,李远著《青唐录》云:城西有青唐水(今西南川河)注宗河,水西平远,建佛祠,广五六里,缭以周垣,屋至千余楹……,是显例.公元1103年,宋兵进入湟水流域,改鄯州为西州.自此,西地名延用到了今天.公元1227年,成吉思汗进军洮州,青海东部地区遂被纳入蒙古汗国的版图.蒙古帝国占领西后.曾设立西州,为元代甘肃行省辖七路十二州一.有元一代,青海境内不仅有汉族、藏族、蒙古族、土族等族人民活动着,回族此时亦大量入居青海,有元时回回遍天下,及是居甘肃者尚多称,时,还有从中亚撒马罕迁居今循化的撒拉人,后来成为撒拉族.自元代以来,藏传佛教和伊斯兰教青海地区盛行,对族人民的思想、文化及思维方式、经济生活都产生了重要的影响.民族多元一体的格局至此开始形成.且传承至今.明初,改西州为西卫,下辖西、镇海、北川、南川、碾伯、古鄯六个千户:黄河河曲地带设置了石、归德千户和必力卫.属河州管辖:今柴达木地区及海北一带设安定、曲先、阿端、军东四卫,属西卫管辖青南地区又属甘朵卫都司属下答思麻卫户府管辖.到了清初,又改西卫为西府,青海东部设西、碾伯两县和丹葛、贵德、循化、燕戎格4厅.牧业区由设于西的钦差大臣青海蒙古番事事务大臣(简称西办事大臣)管理,又划蒙古族为29旗:对藏族居住区设置千、百户,进行有效的管理.明清时期,由于统治者采取了俗施政、发展经济等措施,青海民族文化的空前繁荣,宗教文化的空前普及,儒学教育的规模弘大,谓超迈前古:而寺院教育与经堂教育,更成为青海文化教育中的最有特色和最重要的组成部分.此一时期,出现了汉藏建筑风格的塔寺及其艺术三绝酥油花、绘画、堆绣,产生了兼有汉、藏、回风格的伊斯兰建筑西东关清真大寺:具有民族文化特色的花儿、拉伊、安昭、三川热贡艺术和藏族长篇史诗《格萨王传》,将古老的三江源文化推向了高峰.纵览三江源历史文化发展的轨迹,我们以看到,青海文化不仅源远流长,而且积淀深厚,意蕴绵长,特色独具:首先,中国自古是一个统一的多民族国家,青藏高原地区,由于民族众多,民族间不仅形成了你中有我,我中有你.谁也离不开谁的民族友关系,而且文化上形成了相互学习、取长补短、交融汇通的局面,体现文化特质上便呈现出多元性、宗教性、包容性和稳定性,故而与今人盛称的渭、汾、洛中原地区为中心的黄河中游文化圈,以泰山为中心的黄河下游文化圈.以太湖平原为中心的长江下游文化圈,以汉江平原为中心的长江中游文化圈,包括辽东、辽西燕山地区的燕辽文化圈.鄱阳湖珠江三角洲的华南文化圈,以及蜀文化圈、云贵文化圈、岭南文化圈等不的是,这里地居江河源头,为炎黄文化的渊源,且随着历史的演进,逐渐形成了以藏传佛教、伊斯兰、儒家文化为中心的独特风格的青藏高原文化圈.其次,青藏高原文化圈内,宗教文化又占据了相当重要的地位.徜徉于三江源地区.几乎处处都能感受到宗教文化的巨大影响:无论服饰、建筑、言语、文学,还是人们的思维方式、生活习惯、日常行为,无不染上了浓厚的宗教色彩.时,不论是土生土长的宗教,还是外来宗教,的发展过程中,都能与三江源固有文化融为一体,呈现出本土化、地方化的特点,而藏传佛教、伊斯兰教、道教、基督教等种宗教三江源地区存着,时亦受到三江源地区族人民的尊重.藏族、蒙古族、土族和民族杂居地区的汉族共信仰藏传佛教.而青海藏族又时多信仰关圣帝君和和文昌帝君,宗教上的互渗透、互相影响的特点十分明显.再次,青海不仅有旧、中新石器的文化遗存,众多的文物古迹与色彩斑斓的宗教岩画.而且民族人民创造了丰富的歌舞、音乐、绘画、雕塑、建筑、表演、服饰、文学等艺术形式,多民族共参与的六月花儿会,玉树藏族会,海西蒙古族那达慕会,以及回族歌舞、土族婚礼曲、撒拉民居建筑与刺绣等,三江源这片土地上传承至今,不仅成为人们日常生活、精神生活的主要内容,而且亦成为三江源文化的典型代表.次.青海文化的地域性、包容性、宗教性以及与中华民族的内倾性.长期以来便形成了统一的文化精神:即三江源地区.民族人民政治上共戴一个天,共维护祖国的统一.特别是当八国联军入侵北京时,青海董福祥部和满、蒙古、汉等民族组成的部队,共御外侮抗日战争时期,为了抵制英帝国主义分裂西藏的阴谋,西藏热振活佛和九世班禅大师与广大僧俗群众一道,宣传抗日,表现了崇高的民族气节和伟大的爱国主义精神.周虽旧邦,其命维新.面对古老而悠久的三江源文化,面对新的世纪.作为青海儿女,何将祖先们创造的优秀文化传承下来,发扬光大,使代代相传,灯灯不息,是摆每一位有识士面前的迫切而紧要的课题.一、西表里山河,为得形势.而历代得失,每五郡先(一)灿烂的中华文明源头一考古材料证明,至少3万年前,三江源地区有人类活动着,柴达木盆地便是他们的家园.上世纪50年代至90年代间,考古工先后格木河上游、沱沱河沿岸、西里采集到了一批石器,随即又柴旦湖东南岸的湖滨沙砾层中发现了与石器共存的原生层位及百余件打制石器.经碳14测定,们距今约30000年.格木南300公里的东昆仑山中,考古工找到了古人类烧过的土、炭屑以及贝壳装饰品、石器等,们距今经有1万年.这些石器大部分经石锤直接打击而成,系旧石器时代遗存.自3万年前始,三江源地区的人类文明一直绵延不绝,石器时代的遗址不断地被发掘出来:中石器时代的代表拉乙亥遗址龙羊峡水库淹没区被发现新石器时代的代表马家窑文化民和、乐都、贵德、贵南有集中的呈现.马家窑文化以精美的彩陶著称于世,三江源地区有大批彩陶出土(仅乐都柳湾墓地一次出土陶器13000余件),而且其中有不少富有文化意义和考古意义的精品,大通县卜孙家和德县宗日出土的舞蹈纹彩陶盆,是我国最早的成型舞蹈图案:柳湾的彩塑裸体人像壶.大概是迄今知此篇原创shuoshilunargin:0 auto;font-size: 12px;color: #666666;">地区和文化论文大纲格式模板化(尖扎县康扬西)、浇河(贵德)等地.4、唐蕃古道:该道东起长安,渡渭水,跨黄河,越通天河、澜沧江、怒江,翻越颜喀拉山山口,至吐蕃首府逻些(今拉萨).是连接内地至西藏的一条重要的交通枢纽.此道贯穿陕西、甘肃、青海、西藏四省区,全长约3000公里,青海省境内有1630公里,占全程的一半多.唐蕃古道将内地与西北、西南边陲地区紧密联系一起,金玉绮绣,问遣往来,道路相望,欢不绝.先秦时我国通往中亚、欧洲、印度北部等地的陆路通道主要有三条:一是居延路(关中北上阴山居延海天山西域)一是河西路(关中陇山河西走廊西域)一是青海路(祁连山南青海湖柴达木盆地新疆若羌).这三条道路中,有学者认为湟水两旁地广肥沃,宜于人类居住,况湟河河谷文化发达,由史前至汉,皆为人类活动甚盛的地方,史前遗物,到处皆是,与渭河及洮河流域相类似,以认为汉以前的东西交通是以青海道作为最主要的道路的.故著名史学家裴文中教授《史前时期东西交通》一文云:汉以前东西文化交通的道路,似湟水流域,不河西走廊.西夏占据河西走廊后,由于劫掠商人,使国际商路衰败,而由喃厮哕政权控制下的河湟地区成为西域诸国与宋朝往来的主要通道.明清时期,唐蕃古道更是充当了内地与西北少数民族联系的交通主干道.交通不发达的古代,上述道路中华大地上形成了一个不规则的巨大十字,是中原与西域联系的主要纽带,也是西北、西南民族的交通要道,维系着内地进入新疆、西藏、四川至中亚等地的交通生命线,对内地和三江源地区以及西部地区间族人民的政治、经济、文化都起了很的系统整合功能.(三)军事意义:大一统国家稳定的门户自三代以来,中国患,恒西北夷.三江源地区由河湟谷地、河曲草原、环湖草原、噶斯草原、青南高原、祁连山地和柴达木盆地等几个区域组成,地域开阔,地形复杂,历史上基本是游牧民族聚居区.按照钱穆的分类法,人类文化精神主要有三类:农耕、游牧、商业.游牧、商业起于内不足,内不足则需向外寻求……草原与滨海地带,其凭以为滋生地者,不仅感其不足,亦且深苦其内部有阻害,于是而遂有强烈‘战胜与克服欲’……此种文化特性常见为‘征伐的’、‘侵略的’.三江源地区游牧民族本身的内不足及文化性格尚勇武,易生变和反抗等,决定了游牧民族聚居地区的政局很难长期稳定,东汉时的谓羌祸,唐时的唐蕃争,是显例.从《西府新志》地理门载古迹,临羌故城,汉置,……隋大业四年,吐谷浑为铁勒破,走人西平界求救,诏宇文述出西平迎.术至临羌,吐谷浑遁.安夷县故城,……汉置是县,……即今平戎城,……,倚郭县故城,……宋崇三年置.即今南川伏羌城地也.石堡城,县治西南.……唐开元三年,吐蕃陷此城,……,神威城,县西,唐天宝七年哥舒翰筑于青海上,吐蕃攻陷,……古骨龙城,石堡城.宋政和中熙和经略刘法大破夏人于此.后赐名震武城.……,知建筑确是凝固的文化,从一个侧面形象地展现了当日三江源地区中原王朝与边陲少数民族战事不、狼烟四起的情景.安边境,制四夷,国家大业不废也,从三江源地区的历史看,三江源长期处于封建王朝统治的边缘,政府的政治力量有时鞭长莫及.而一旦有事,派兵征讨又显得十分困难,此往往出现了驰骋东西,奔救首尾,摇动数州境,日耗千金资.至于假人增赋,借奉。

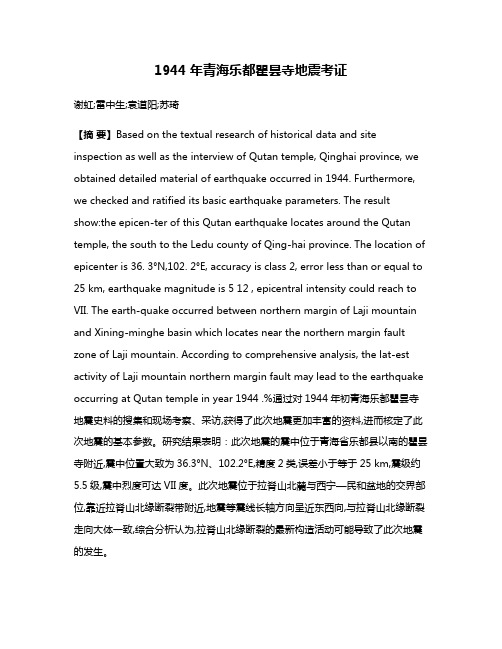

1944年青海乐都瞿昙寺地震考证

1944年青海乐都瞿昙寺地震考证谢虹;雷中生;袁道阳;苏琦【摘要】Based on the textual research of historical data and site inspection as well as the interview of Qutan temple, Qinghai province, we obtained detailed material of earthquake occurred in 1944. Furthermore, we checked and ratified its basic earthquake parameters. The result show:the epicen-ter of this Qutan earthquake locates around the Qutan temple, the south to the Ledu county of Qing-hai province. The location of epicenter is 36. 3°N,102. 2°E, accuracy is class 2, error less than or equal to 25 km, earthquake magnitude is 5 12 , epicentral intensity could reach to VII. The earth-quake occurred between northern margin of Laji mountain and Xining-minghe basin which locates near the northern margin fault zone of Laji mountain. According to comprehensive analysis, the lat-est activity of Laji mountain northern margin fault may lead to the earthquake occurring at Qutan temple in year 1944 .%通过对1944年初青海乐都瞿昙寺地震史料的搜集和现场考察、采访,获得了此次地震更加丰富的资料,进而核定了此次地震的基本参数。

青海乐都_精品文档

青海乐都青海乐都(Qinghai Ledu)是位于中国青海省海东市的一个县级市。

其地理坐标为东经101度58分至102度25分,北纬36度9分至36度45分。

乐都位于青海高原中部,是一个拥有丰富资源和壮丽自然景观的地方。

以下将从历史、地理、人文和旅游四个方面介绍青海乐都。

一、历史沿革乐都的历史可以追溯到公元前121年。

在西汉时期,这里是羌族和藏族的聚居地。

公元7世纪,随着藏传佛教的传播,乐都成为一个重要的佛教中心。

在明清时期,乐都为往来藏区与内地之间的必经之地,成为汉藏文化交流的重要节点。

二、地理环境乐都市地处青海高原中部,整个地区地势起伏,以高山草甸和山地林区为主。

境内有清江、乌江和龙家河三大河流纵贯而过,并形成了以金沟河为中心的湿地群落。

乐都气候寒冷干燥,年平均气温为3.4摄氏度,年降水量为300毫米。

由于得天独厚的地理环境,乐都生态资源丰富,是青海省珍稀野生动物和自然景观的重要保护区。

三、人文风情乐都县是典型的藏族聚居地,约占总人口的90%。

藏族文化是乐都的主要文化风格,其传统的服饰、建筑和习俗体现了浓厚的藏族特点。

乐都还有许多古老的藏传佛教寺庙,如达赖寺、宗山寺、八角寺等,是藏族信仰文化的重要场所。

此外,乐都还有良好的牧民文化传统,特有的牧歌、舞蹈和手工艺品是乐都独特的文化元素。

四、旅游资源乐都拥有丰富而多样化的自然景点和人文景观,吸引了越来越多的游客前来观光和休闲度假。

其中最受欢迎的景点之一是清江大峡谷,这里有险峻的悬崖峭壁、清澈见底的江水和壮美的瀑布,给游客带来了一场视觉盛宴。

另一个著名的景点是乐都湿地,这里是众多珍稀鸟类和野生动物的栖息地,游客可以在湿地上观鸟、游船和徒步旅行。

此外,乐都还有宗山净土,这是一个融合了佛教文化和自然风光的胜地,能够为游客提供一个静心放松的场所。

总结:青海乐都是一个拥有丰富资源和壮丽自然景观的地方。

其悠久的历史沿革、独特的地理环境、浓厚的人文风情和多样化的旅游资源使其成为青海省值得一游的目的地。

青海乐都

青海省乐都县古属西羌地,明代设碾伯卫。 青海省乐都县古属西羌地,明代设碾伯卫。位 于湟水中游,河流纵横,土地肥沃,环境优美, 于湟水中游,河流纵横,土地肥沃,环境优美,为 古代人们劳动、生息的好地方, 古代人们劳动、生息的好地方,孕育了丰富的古代 文化。乐都素以明代佛刹霍昙寺而驰名, 文化。乐都素以明代佛刹霍昙寺而驰名,1974年 年 发掘的柳湾原始社会氏族公共墓地,更加引人注目, 发掘的柳湾原始社会氏族公共墓地,更加引人注目, 使大批游人、学者前往揽胜考稽。 使大批游人、学者前往揽胜考稽。 瞿昙寺位于乐 公里处的南山脚下。 都县城南21公里处的南山脚下 都县城南21公里处的南山脚下。它是我国西北保 存最完整、规模宏阔的明代建筑群。这里清泉流水, 存最完整、规模宏阔的明代建筑群。这里清泉流水, 林木葱郁,寺院依山而建,层层叠叠,红墙青瓦, 林木葱郁,寺院依山而建,层层叠叠,红墙青瓦, 幽雅古朴,风景宜人, 幽雅古朴,风景宜人,寺南十余里就是连绵数百里 的莽莽雪山。 的莽莽雪山。

十一五时期经济社会发展定 位是:全省主要的特色农业示 范区和农畜产品生产加工基地; 全省最大的煤焦化工业园区, 全省重要的建材工业基地、机 械零配件加工基地和高载能工 业区;青海东部次中心城市和 历史文化名城;全省特色鲜明、 结构合理、基础坚实的教育强 县;全省地域气息浓厚、文化 特色鲜明的集历史文化、自然 景观、河湟民俗、现代观光农 业为一体的旅游胜地。

乐都县有丰富的矿产资源,已探明的矿产资源达30余种, 非金属中,石英石地质储量达10多亿吨,白云石储量4900万 吨,石膏储量8000余万吨,大理石工业储量5000余万吨。其 外,中坝玉、滑石、蛇纹石、陶粒粘土、石墨、红柱石等也有 相当储量。金属矿中,黄金(砂金)、铁、铜、铬、铅、锌也 有较好的开发前景。境内水资源充沛,水能蕴藏量达2万kw, 开发潜力很大。

从乐都水文站水沙变化看湟水流域生态建设成效

[ 中图分类10 0 4 (0 2 0 0 2 0 0 0— 9 1 2 1 )8— 0 6— 3

行统计分析 , 探讨 乐都 水 文站 在退 耕还 林 还草 前后 的年径 流 量 、 降水量 、 输 沙模 数等 的 变化 , 析 退耕 还林 还 草 的效 年 年 分 益 。乐都水文站历年平 均水 沙量与 退耕还 林后 水沙 量对 比见 表 1 。青海省 自 2 0 0 0年开始 实施 退耕 还林 还草 工程 。从表 1 可 以看 出:0 0年后平均与历年平均 比较 , 20 年降水量 基本持平 , 但年径流量减少 00 .9亿 m , 年输沙量 减少 2 6万 t年 输沙 模 2 ,

时段 , 统计计算各个水文要素 , 年降水量增 加 了 1. m, 其 0 3 m 年 径流量增加 了0 4 . 7亿 m ,年输沙量却减少 了 4 7万 t年输 沙 6 ,

模数减少了 39tk 5 i 。 /n 表 1 乐都水文站历年平均与退耕还林后 水沙量对比

乐都水文 站于 18 98年 1月 1日建 立 , 湟水干 流控制 站 , 属 位 于乐都 县岗沟镇 下教场村 , 控制流域面积 1 2 m , 30 5k 距河源 25k 距河 口 18k 4 m, 2 m。该 站建 站 以 来实 测 最 大 流量 为 57 9 m / ( 97年 8月 5日) 实 测最 大含 沙量 为 5 8k / 18 s 19 , 5 gm ( 98 年 3月 3日) 最大年降水量为 4 17m 年均降水量 为 3 32 , 2 . m, 3 . mm。洪水主要 由暴雨形成 , 多发生在夏秋两季 , 暴雨 、 山洪引起 水位 、 流量暴涨暴落 , 沟 冲刷 和 面上水 土流失 带来 大量 的 泥 河

tk / m 。如果以退耕 还林 还草 的 2 0 0 0年作 为界 限 , 其前后 平 取

我的家乡作文400字左右四年级(必备11篇)

我的家乡作文400字左右四年级(必备11篇)(经典版)编制人:__________________审核人:__________________审批人:__________________编制单位:__________________编制时间:____年____月____日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。

文档下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用,谢谢!并且,本店铺为大家提供各种类型的经典范文,如工作总结、工作计划、合同协议、条据书信、讲话致辞、规章制度、策划方案、句子大全、教学资料、其他范文等等,想了解不同范文格式和写法,敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!Moreover, our store provides various types of classic sample texts for everyone, such as work summaries, work plans, contract agreements, document letters, speeches, rules and regulations, planning plans, sentence summaries, teaching materials, other sample texts, etc. If you want to learn about different sample formats and writing methods, please pay attention!我的家乡作文400字左右四年级(必备11篇) 我的家乡作文400字左右四年级第1篇当你走近我的家乡时,你一定会闻到一股淡淡的土壤气味,从田野里飘来。

湟中历史悠久

湟中历史悠久,距今四千多年前,就有人类活动。

李家山乡卡约村古文化遗存的发掘,证明早在青铜器时期,古代先民就已经在这里繁衍生息了。

我国西部古老民族之一的羌人是迄今为止最早活动在湟中地区的民族。

据古籍记载,战国初期羌人首领即与中原接触、联系,吸取中原地区先进的农耕畜牧技术,农牧有一定的发展。

秦汉以前,湟中属"羌戒之地"。

汉武帝时,汉军进据湟水流域,在今西宁设西宁亭,湟中从此列入中央政权版图。

此后,汉在今湟源县设临羌县,归金城郡辖,湟中属临羌县地。

汉宣帝神爵二年,后将军赵充国在湟水流域兴修水渠,修筑道路,架设桥梁,实施较大规模的军事屯田,带来了先进的生产技术,为湟水流域的开发作出了重大贡献。

东汉末年,在青海东北部设置西平郡,改西平亭产西都县以炒郡治,湟中大部分地区归西都县辖。

大约在魏晋时期,临羌县移治今湟中多巴,此后很长时期,湟中地区西部,临羌两县辖地。

东晋和南北朝时期,湟中和青海东北部地区一样,先后在前凉、后凉、南凉、西北秦和北凉等地方割据政权的统治下。

隋时,湟中属今乐都县地的湟水县辖。

唐代在今西宁设置鄯城县,湟中归鄯州鄯城县辖。

故临县治多巴改称"临蕃城"。

唐朝末年,湟水流域被吐蕃占领。

宋初,为吐蕃角厮罗政权管辖,后为宋西宁州地,在总寨乡一带设置倚郭县。

不久,湟水流域先后被金、夏占领,湟中地区归金和西夏西宁州辖,元时湟中县地属西宁州,为蒙古吉驸马封地。

明时地属西宁卫,清时地属西宁县。

明以后,汉族回族大量移居境内,逐步形成了以汉族为主,汉、回、藏等民族共居的地区。

1943年西宁县治迁至鲁沙尔,1946年始称湟中县,并沿用至今。

历史文献中,"湟中"一词泛指湟水流域,自此才有了特定含义。

新中国建立后,湟中一直是省直属县,1960年1月至1961年7月属西宁市,1961年8月复为省直属县,1979年划属海东地区。

1999年底湟中属西宁管辖。

湟中县海拔2225-4488米,面积2700平方公里。

青海省全国重点文物保护单位--海东篇篇(3)

青海省全国重点文物保护单位--海东篇篇(3)海东地区(包括海东市)拥有总多的旅游景点,国家重点文物保护单位有:瞿昙寺 | 马厂塬遗址 | 喇家遗址 | 柳湾遗址 | 却藏寺 | 循化西路红军革命旧址 | 街子拱北 | 夏琼寺 | 文都寺及班禅大师故居 | 旦斗寺 | 佑宁寺 |洪水泉清真寺 | 阿河滩清真寺 | 撒拉族清真寺古建筑群 | 天佑德酒作坊等保护单位。

简单介绍如下:瞿坛寺:瞿昙寺位于青海省海东市乐都县城(区)南21公里处的马圈沟口,面朝瞿昙河,背靠罗汉山。

瞿昙寺藏语称“卓仓拉康果丹代”,又称“卓仓多杰羌”,意为“卓仓持金刚佛寺”,由噶玛噶举派高僧桑杰扎西创建于明洪二十五年(公元1392年),现为藏传佛教格鲁派寺院。

瞿昙寺呈现长方型城堡式建筑,总体布局为前、中、后三进院落,整个寺院高低错落,殿宇雄伟壮观,是典型的汉式宫殿建筑群。

该寺建成后明太祖朱元璋赦赐“瞿坛寺”匾额,在青海历史上颇有影响。

瞿昙寺因藏有珍贵文物以及巨幅彩色壁画而闻名遐迩,该寺是典型的明代早期的宫廷式建筑群,历史上曾领属十三寺。

瞿昙寺是第二批全国重点文物保护单位,是我国西北地区保存最为完整、规模宏大的明代寺院建筑。

门票:50元开放时间:09:00-17:00药草台寺,藏语称“卓仓贡扎西伦布”,位于乐都县曲坛镇药草台村,距离省会西宁90多公里,车程近2小时!药草台寺作为瞿昙寺下院,是国家级重点文物保护单位。

而且药草台寺以风景秀丽著称,附近有被誉为乐都十二景之一的“药台清泉”和“南山积雪”。

药草台寺的建筑历史可以上溯到明初。

明万历九年(1581年),三世达赖喇嘛到瞿昙寺释法布经时,看到寺院与村庄相邻,不利僧人习法。

因此建议瞿昙寺另辟习法场所,寺院欣然接受。

经过三十多年的筹备,终于在明万历四十七年(1619年)建成习修佛法之地——扎西当噶。

寺内建有主体工程四柱大殿、弥勒殿、祈愿殿、吉洼殿、印经院等建筑,还建有佛塔五座,活佛昂欠三院,僧舍百余户。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

青海湟水流域历史文化追忆之八——乐都篇(下)没有文化,历史上不会有永存的事物。

历史和文化是地域的灵魂,是一个族群集体的记忆,是无形的根,无价的宝。

当下,正当中国的现代化进程的关键时刻,却遭遇了现代精神的缺失,这已经是尽人皆知与不容回避的事实。

而文化作为人类文明的最精致也是最重要的精神现象,正在商品大潮的冲击中溃不成军,处于坚难的境地。

尽管如此,有良知的知识精英们仍然在坚守着。

每个地域有此不同的文化环境和文化传统。

乐都处在黄土高原和青藏高原的过渡带,在几千年的历史长河中,行政区划中的县制一直延续至今,这在青海是一个独特现象,而且发生的许多重大历史事件都被世人淡忘了。

乐都值得关注。

认识乐都的第一站应该是5000年前的彩陶文化。

在柳湾挖掘的1500多座墓葬中,出土的陶盆、陶罐等生活用具约30000余件,其中彩陶17000件,其数量之多,形式之丰富,造型之考究,堪称中国彩陶之最。

谁要把这一伟大的历史事实说成是先民们的一种偶然选择,一定是不负责任的。

这一历史事件至少说明,在距今3000至5000间,乐都是河湟流域甚至在整个青海最适宜人类居住的地方,时下也是如此。

认识乐都的第二站应该是西汉。

西汉初年,汉军进入河湟地区,在湟水流域设置护羌校尉,是护羌校尉驻军屯粮的军事重镇。

汉代以后,随着河湟地区政治、军事形势的发展变化,乐都一度成为河湟地区乃至西北的政治文化中心和军事中枢。

认识乐都的第三站应该是东晋“十六国”时期。

公元392年,后凉进据湟水流域,凉主吕光设乐都郡。

公元399年,河西鲜卑秃发部在河右崛起,进入河湟,建立地跨河湟、河西的凉国(史称南凉),即以乐都郡城为都城,并开馆设立儒学。

随后,南凉又大兴土木,大规模扩建城垣,修建宫苑街区,使乐都成为河湟第一重镇。

认识乐都的第四站应该是唐朝。

唐初,在乐都设陇右道,监察陇右、河西、河湟地区21州府。

后又设鄯州都督府,督领兰、河、廓、鄯等4州军政事务。

开元二年(公元714年),设置陇右节度使于鄯州,领秦、河、渭、兰、临、洮、成、岷、叠、宕、廓、鄯等12州军政,鄯州一跃成为西北地区的军事政治中心和商贸城市。

让我们走进乐都。

乐都篇(下)诗经遗风山川不同,风俗有别。

俗话说,一方水土养一方人,一方人造一方文化。

在青海这块土地上,就传统文化形式来说,有“花儿”、社火、秦腔、眉户之类,但社火、秦腔、眉胡的根在秦晋中原,唯独“花儿”才是青海土生土长的艺术。

对于“花儿”,爱者爱得要命,恶者恶得要死。

常有人说:曲儿好听,就是不知阿哥的肉儿能吃不?还有人毫不客气地说:扯着嗓门大喊大叫,让人怪痒的。

于是,便有女人在“花儿”会上,见而不视,听而不闻;也有老人骂那些唱“花儿”和“少年”的把式们不正经。

所以别的歌唱艺术可以走向世界,唱红五大洲、四大洋,唯“花儿”则如西北人一样,厚厚道道,恋山恋水,恪守泥土。

多么顽固的乡土观念啊!“花儿”几经变腔走调,让朱仲录、苏平、马俊们精心经营,也有过打出国门的辉煌,但毕竟是小打小闹。

她的市场在西北,确切地说,应该在青海。

几百年来,“花儿”没有被淘汰,而且越唱越红,这使多少人疑惑。

其实,只要你了解了这里的人文景观,就不难理解。

先不说南方北方之别,只要你乘陇海铁路线走一趟,西行的列车过了宝鸡,自然景观就会突变。

辽阔的地平线,褐黄的山梁,在这大背景下,远远横着黄泥土庄廓,古老的像长城;冲天而起的白杨,粗而壮,骨中有肉,肉中见骨,而它的绿叶却小似铜钱,在西风中翻翻覆覆,张扬着生命。

这时候或许你在想:生命,在这里是多么艰难;活下来,又是多么辉煌。

并且能细细地体验出生存与生活的准确概念。

你甚至在这一瞬间明白了这里的地理景观与“花儿”粗犷的音律是多么和谐统一。

先去接触这一方人吧,活脱脱一群龙的传人:个高眉浓,膀大腰圆,粗大的手脚,完全是一幅力的造型。

由于受自然条件的制约,最大的艰苦连接着最低的消费,他们无法想象除了反复折腾脚下的泥土又能有什么过高的要求呢?直到今天,物质文明日新月异,中西方文化相互渗透的大环境下,我们谁都没有资格轻薄这些天底下的老实人,更没有资格嘲笑这些老实人用劳动创造的“粗野”的“花儿”艺术。

黄昏,残阳如血;芨芨草在山梁上化成了孤独的惆怅。

你听,山梁上“花儿”传递着一种古朴而悠远的情思,蕴含着对生命的啸吼、对命运对爱情的挑战,这山与那山的拖腔互相交织、冲撞。

这心上的“花儿”,原来是青海的天籁地鸣啊。

在干旱时或许就是汩汩流动的雨水;在阴雨连日不开时,或许就是一轮沙沙的黎明声和一轮嫩嫩的骄阳。

就这样,老老少少唱,男男女女唱,唱生活唱爱情。

生活在这里的乡下人,要显示一下自己的能力和聪明才华,除了正月的社火,不唱“花儿”还有什么呢?尤其是青海浅脑山地区,屋前是山,屋后是山,生是黄土炕,死是黄土堆,“花儿”成了唯一能充分发泄情感的艺术。

天无限遥远,地无限空旷。

就这样,“花儿”便成了大苦中的大乐。

当太阳西斜,田野累得精疲力尽,人跟老牛软绵柔和地躺倒在夕阳下,卷一支老黄烟,对着青天厚土喊一首“花儿”,那满身的皮肉之困、心头之乏,便烟消雾散。

此时此刻,“花儿”便成了他们心目中的一方青草地,就那样在他们的意念中疯长着。

“花儿”与他们,要和五谷杂粮、互助青稞酒、乐都沙果,以至循化花椒一样,成为生命的能量和调味品。

席无酒不热,生活没了“花儿”,便少了情趣。

他们高兴时喊破天,嗓门像烈性炸药爆响一样,一腔一音,要把整个身心空荡荡粉碎在空中,洋溢着一种震憾人心的生命强音;痛苦了,唱“惆怅”,拖腔悠悠长长,一头山南,一头地北,让你意会到一种揪心裂肺的生离死别。

但拖腔末时,往往让你看见一朵“牡丹”,说透了,是一种对美的向往。

在“四月八”、“端午节”、“六月六”,那种难以想象的狂喜、激动和雄壮,如黄河解冻,如雪山崩裂,那力度,那气势,胜过任何歌唱场面。

1980年,十六岁的我第一次去赶瞿昙寺的六月十五“花儿会”。

一进岗沟峡,男男女女的人们打着伞赶会场,从沟口到罗汉山下,人们把“花儿”唱成了一条彩河。

在瞿昙寺会场,从黎明到子夜,直唱得流云含情,云雀唱秋,以至瞿昙寺的雄伟只成了“花儿会”的陪衬。

树林间、草丛中,一头是男,一头是女,冗长的拖腔叩击着对方的胸膛。

此时此地,我猛然觉得自己心中一股强硬的气魄随同着“花儿”的节奏,在胳膊上暴起了肌肉疙瘩。

“花儿”啊,你是如此激动着人们的心!我始终捉摸不透那次胳膊上暴起的肌肉疙瘩,直到一九八六年“花儿”皇后苏平来乐都进行首次“花儿”专场演唱,说她将一个六十多岁的老汉唱得泣不成声,还说有人曾请教“阿哥的肉儿”如何理解才对时,她寻思了好一会儿找不出合适的答案,只好用了“深不可测,只能意会”来解释。

其实苏平的回答是有道理的。

三十岁以前我对“花儿”只处在感性认识的阶段,三十岁后我对“花儿”和十六岁那年莫名其妙的肌肉疙瘩,才有了一点理性的认识。

“花儿”,不仅仅是表现一些男男女女之事,她以无限广阔的背景包容了这片土地上的人们,对生活、对美的一种永恒的追求和向往,是这片荒凉的土地上对生命历程的一种浓缩,是青海这片土地上孕育的《诗经》。

《诗经》是殷、商、周五百年间的“花儿”和“少年”。

随便拣几首瞿昙寺庙会上的“花儿”和“少年”,在《诗经》里就可以找到类似的《风》,比如:高山上拉雾(者)下雨哩,四山上响雷着哩。

早期晚夕(者)想你哩,你心里想谁(者)哩。

(《诗经·卫风·伯兮》)曰:……其雨,其雨,杲杲日出。

愿言思伯,甘心首疾。

说成“少年”则是:盼望(之)雨点儿不下了,又出了红红的太阳。

一心把我(之)阿哥想,甘心头昏儿脑胀。

又如:白绸子染成宝蓝了,蓝绸子擦了(个)汗了。

尕手里抓住(者)哭憨了,终久是我俩儿见了。

(《诗经》·郑风·野有蔓草)曰:野有蔓草,零露溥兮。

有美一人,清扬婉兮;邂遁相遇,适我愿兮。

说成“花儿”则是:地上(之)草儿青又青,露珠儿滚圆着哩。

尕妹儿生就(者)大眼睛,今儿碰上(之)巧,我(之)想心上到了。

我甚至认为,青海的“花儿”和“少年”如此绝妙的比兴艺术是明朝官方诗人们的创作流传到青海来的,至少进行过艺术加工,那种炉火纯青的比兴,那种精巧别致的押韵,无不闪耀着艺术的光芒。

有一次,我去瞿昙寺六月十五“花儿”会采风,一对妇女在聊天,居然没有一句是口语化的散文,所有的对话都是押韵的。

我惊奇这一对妇女的语言天赋了,问及这一对妇女都没有进过一天学堂。

然而,让我更加吃惊的是在一个娘娘庙里一个女人求子的祷告,她郑重地跪在王母娘娘的神像前,不是叙说求子的心愿,而是唱出来的,你听:去年我来了,你就给我答应着哪,今年我来了,我是跟你老要着哪,明年我来了,我是手里抱着哪,咯咯嘎嘎地笑着哪!这是我听到的最美的祷告词。

我甚至认为,一个乡土作家不读民歌,成不了一个好的乡土作家的。

欣慰的是,“瞿昙寺花儿会”被列入国家非物质文化遗产名录,受到了保护。

在青海这片土地、这片环境、这片气氛中,面对着这天底下最忠厚老实的人,“花儿”是最逞能的,她的艺术和魅力是同生活和生命并存的,客居的文人无论如何是创作不了的。

人老珠黄,没有盼头了,生命终止了,“花儿”也便枯了。

“花儿”,人们心目中的“花儿”啊!惊世名片早在5000年前,乐都,就孕育了灿烂的古代文明,而叩开这湟水谷地千年文明之门的现场,就是一个叫柳湾的村子。

柳湾啊柳湾,你是点燃文明的火炬,在美丽的疤痕上还在闪烁灿烂的火焰。

这些在地下沉睡了5000多年的绚丽多姿的彩陶,把一个史前农耕文明高度成熟的高原古都呈现在世人面前。

在挖掘的1500多座墓葬中,出土的陶盆、陶罐等生活用具约30000余件,其中彩陶17000件,其数量之多,形式之丰富,造型之考究,堪称中国彩陶之最。

尽管这种远古文明在历史进程的某个时期发生了断裂,许多社会学家和历史学家还在艰难地寻找这个链条,但这个文明的存在和曾经的辉煌是不可置疑的。

这正好引证了人类社会进程中,人们傍水而居、缘水而兴的必然选择。

古代两河流域、古希腊、古印度都无一例外。

日月天华,天籁中的先族们,用一双农耕的茧手,摸捏出一个灿烂辉煌的彩陶世界,留下一串无法破译的千年之谜,让后人望而生叹,以致在著名作家张承志的笔下,将湟水破译成一条彩陶流成的河。

款款地,款款地步入柳湾彩陶博物馆的展厅,这里充满了庄严肃穆和让人猜测、探究的气氛,喧嚣的尘世对这里来说是一个不太和谐的音符。

轻轻地,轻轻地步入展馆,生怕踩痛了历史,冲撞了祖宗,因为就在我们脚踩的黄土深处,还有我们许多沉睡的宗亲。

这里很静,静得就像中华民族的沉毅性格,静得也一如智者多思,倩女凝神。

以其精巧的布局、翔实的图文、逼真的模型、精选那些能够重塑昨日的原料,向世人诚实地展示了从马家窑文化马家窑类型、半山类型、马厂类型,齐家文化,辛店文化等新石器时代至青铜器时代,距今约五千年的漫长历史时光里先祖们稼穑的文化果实;揭开了我国黄河上游最大的一处氏族社会公共墓地的神秘面纱;重现了已经成为典故的古代先民丰富的物质生活和多彩的精神世界的原版,同时也隐透着人类在沸腾起的一种原始冲动里所蕴含着的伟大的渴望与追求。