《缅甸高地诸政治体系》读书报告

缅甸政局中的地缘政治因素[1]

![缅甸政局中的地缘政治因素[1]](https://img.taocdn.com/s3/m/f6423561caaedd3383c4d3cd.png)

※云南师范大学历史与行政学院院长、教授、历史学博士、硕士生导师①〔美〕布热津斯基:《大棋局:美国的首要地位及其地缘战略》,上海人民出版社,1998年版,第55页。

②林锡星:《揭开缅甸神秘的面纱》,广东人民出版社,2006年版,第166页。

缅甸政局中的地缘政治因素何跃※一个国家或地区的地缘政治地位和地缘安全地位与作用在很大程度上是由该国家或地区的地缘要素决定的。

不同时期的政治学家和学者基于不同的世界经济与政治条件以及不同的历史视角,形成了各自不同的地缘政治理论。

虽然这些地缘政治理论大多来自于大国,也大多成为大国谋求世界霸权的理论依据与参考,但是,无论大国还是小国,地缘政治都是国家战略制定时必须考虑的重要因素:地缘政治在相当大程度上影响了大国全球战略的制定,同样,在一定程度上决定了小国战略的选择。

正如布热津斯基所认为的,地缘政治支轴国家的重要性不是来自它们的力量和动机,而是来自它们所处的敏感地理位置以及它们潜在的脆弱状态对地缘战略棋手行为造成的影响①。

缅甸的地理位置决定了其地缘政治走向和在中立的条件下选择交往的国家。

一、缅甸的地缘政治地位缅甸位于中南半岛西部,北部多为山地和高原(掸邦高原)。

众多山脉自南向北呈扇状延伸,形成掸邦高原和南部山、谷相间分布的地形格局。

主要山脉自西向东依次为那加山脉和若开山脉、巴盖山脉、钦山山脉,三大山序之间的伊洛瓦底江、萨尔温江自北向南汹涌奔腾,源远流长。

南部多为冲积平原。

北面与东面与中国西藏自治区和云南省接壤,东部与老挝和泰国毗邻,西部与印度和孟加拉相连,南临安达曼海,西南濒临孟加拉湾。

缅甸位于南亚、东南亚和中国的三岔口交汇处,其地理位置在经济上和战略上十分重要。

从经济上来说,缅甸是中国内陆省份云南、四川通向印度洋的贸易通道。

从战略上来说,缅甸对中国实现两洋长期战略具有潜在的重要性②。

东南亚纵横AROUND SOUTHEAST ASIA 2008.11Geographical and Political Factors in Myanmar's SituationHe Yue[Abstract]The position and role of a country or region in both geographical politics and geographical security is decided in great extend by its geographical factor.Based on different situation of world economy and politics ,as well as different historic perspective ,politicians and scholors in different periods form their different theories of geograghical politics.Although most of the theories of geograghical politics come from large countries ,and most of them became the foundation and reference of large countries to try for their hegemony ,no matter large countries or small ,geograghical politics is the most important factor to be considered when setting down their national strategies.Myanmar's geograghical position determins its trend of geograghical politics and chooseing the communicating countries on condition of neutrality.①③陆俊元:《地缘政治的本质与规律》,时事出版社,2005年版,第81页,第129页。

缅甸封建社会政权与教权(上座部佛

说 “: 国王把 40 名奴隶捐献给一座寺院 。”λ{贡榜 步意义 。统治者主要还是利用宗教来加强对人

王朝时期到过缅甸的英国人克劳福德也提到 ,当 民的精神控制 。上座部佛教宣扬人生一切皆

时缅人俘获了敌人之后 “, 缅王有首先挑选之权 , “苦”, 主张因果报应 、生死“轮回”。宣称个人的

用以献以浮屠或遣戍各村 。” λ|就是极力遏制寺 救赎主要靠他的“业”,只有在今生积累了足够的

东 南 亚 经贸信息

84

据泰国外交部发言人透露 ,泰国已与朝鲜达成出售 30 万吨大米的协议 。根据协定 ,从今年年中开 始 , 泰将分批向朝出口大米 , 第一批总量 10 万吨 , 离岸价格 189 美元/ 吨 , 第二批为 20 万吨 , 离岸价格 172 美元/ 吨 。与此同时 ,朝同意从今年 4 月开始支付以前从泰购买大米所欠的 1. 3 亿美元债务 。

开悟的人”) 的新的运动从佛教内部崛起 , 他们 心 。十一世纪至十三世纪 ,上座部佛教在缅甸确

把传统的各派贬称为希那衍那 ———小乘 , 意即 立 ,成为一种全民性的宗教 。蒲甘时期 ,孟人高僧

“劣等乘物”或“微小的 、卑贱的乘物”, 只能使少 阿罗汉 、般他求 、乌多罗耆婆先后担任国师 (宗教

数人达到彼岸 。而把他们自己的部派称为摩诃 领袖) 。般他求 、乌多耆婆还分别去锡兰求法 ,将

部由一位君主统治 , 他即是 32 部之一部的代 会 ,于国家而言 ,真是莫大的不幸 。此外 ,以缅王 表 。 ⑨这种观念最早为缅甸南部的孟人所接受 , 为首的封建统治阶级为 “积功德”, 广建佛塔寺

并成为他们心目中理想国的模式 , 后来发展为 院 , 恣意勒索盘剥 , 必然引起国内阶级矛盾尖锐

37 部神众 。37 这个数字产生于 32 加 1(代表因陀 化 ,最终危及到封建主阶级的统治 。

缅甸高地诸政治体系

Hale Waihona Puke 世 系2 姆尤世系群,他本人所属世系群中有男性近年来从这 些世系族中娶了妻子。

群 3 达玛世系族:本人所属世系群中有女性近年来嫁人这

些世系群。

4 拉乌拉塔世系群:这些被认为关系较远或是不确定的 亲戚,是朋友不是敌人。

14

的帕 社朗 区:

不 稳 定

嫩诗莱:

1 婚姻:姆尤—达玛制

孙莱卡:

2 贡萨制:

3 世仇故事

仪式及诠释:利奇认为,仪式是用以表达个体在自己当时所处的结

构体系中作为一个社会人的地位。涂尔干社会行为:宗教礼仪和技

术性活动。诠释巫术:马—神圣类别,人们的基本需要。莫斯—世

俗。克钦的社会行为——象征性的表达形式,功能性活动,地方性

习俗,审美装饰。

12

生态环境:

山地人和平地人之间的差异首先在于生态上。在 季风带的原始森林的山地中。 山地人采取游耕轮作制度。且有三种不同的山地 农业:

2 胡康河谷的掸邦:特别是迈宽、宁匾、德若

的掸邦。这些掸邦今天依附于邻近的克钦人。

坎 底 掸

3 辛加林坎底:位于亲墩江上游的小掸邦。大部 分人口是克钦人和那加人。

人 4 阿萨姆的坎底:位于萨地亚得东部和靠近利

多的迪兴河边。一直于阿萨姆人、米什米人、

那加人和克钦人混居

从上面可以看出:坎底这一术语是比较混乱。一 表示拥有共同族群起源的特定群体; 二是当作一 个政治实体的名称。

3

第一部分 问题及其背景 第一章 导言 第二章 克钦社会的生态环境 第三章 掸人、克钦人及其分支 第四章 帕朗——一个不稳定的克钦贡

萨社区

附录一 案例

附录二 附录三 附录四

见于记载的一些语言变迁的

单一社会_的难题及其解决——再评《上缅甸诸政治体制》

郑少雄・。

单一社会”的难题及其解决——再评《上缅甸诸政治体制》●郑少雄‘‘单一社会"的难题及其解决——再评《上缅甸诸政治体制》[文章编号]1001--5558(2009)03--0186--05[中图分类号]C912.4[文献标识码]E二U世纪50年代的少数民族社会历史调查人员认为,大约一千五百至两千年前,景颇人从其老家康藏高原南迁至今天上缅甸江心坡一带,后又逐渐向西、向南等方向迁移,他们迁徙的原因主要是经济的(为了逃离寒冷的气候条件,到南方寻找更好的生存环境),军事的(早期是为买了躲避秦始皇的兼并战争,后期则可能是替清王朝征战出力,留居到达的地方)、政治的(摆脱本族群内部的“拉事”仇杀活动,或是想成为山官而不得的部分贵族阶级成员啸聚人马,另立山头)等等。

由于所至之处汉、傣特别是傣族势力的强大(这里主要指的是在云南德宏地区),他们只好作为被统治民族居住在生态条件较差的山头。

他们实行的是一套被称为“古姆萨”的世袭山官统治制度,社会被划分为官种(贵族)、百姓、奴隶三个阶级。

由于山官(贵族)阶级的剥削和压迫,19世纪上半页,江心坡一带(后波及云南德宏地区)的百姓联合一部分奴隶发起了推翻山官统治的“古姆朗”起义,从而建立起了无等级、无特权、无剥削的“古姆朗”制度。

①几乎与中国少数民族社会历史调查的时间相同,英国人类学家利奇(E.R.Leach)出版了他的成名作《上缅甸诸政治体制》。

②利奇指出,克钦人③上古以来即居住在上缅甸克钦山地(或至少没有晚近时期从其他地区迁来的证据),从20世纪50年代向前推的近一百五十年时间里,上缅甸克钦山地的政治制度经历了钟摆式(oscillation)的变化过程:由于有声望的山官的追求及模仿,克钦人的政治制度从贡扎制(古姆萨)向专制的掸人封建制逐步靠拢,在即将成功的一瞬间.导致贵族阶级的其他成员发动叛乱,社会一下子摆荡到平权主义、无政府主义的贡龙制(古姆朗)。

但与上述社会历史调查组的看法不同的是,利奇认为,由于“木育一达玛”等级性婚姻制度的内在规定,贡龙制无法维持自身的存在,很快又恢复到贡扎制,如此往复循环。

缅甸高地诸政治体系

• 动态分析——结构性变迁的分析——必须基于观察人们在日 常生活的实际行为而获得的经验材料 • 利奇动态理论的特殊性。特殊的民族志现象,“成为另一种 社会存在”;对某些概念有其特殊的界定。包括深神话、仪 式以及最重要的,个体在实际生活中面临不断的行为方式方 面的选择,而追求权力是社会选择的基础。

重印版导言

• 利奇强调社会的动力性特征, 自然就会使他的研究主题落在了 社会的连续性与社会变迁的问题上, 利奇要回答的问题就是, 在什么样的情景下我们能够说两个比邻的社会A和B有着根本 不同的社会结构, 而另外两个社会C和D实质上就是一样的呢? 这里, 利奇选择了用语言范畴来作解释。 • 本书在结构安排上没有采用前人的那种田野调查形式。本书 三分之一的内容是第5章“克钦贡萨社会的结构性范畴”, 而前部分则是对特定的克钦社区相对简短的叙述, 后面的第6、 7、8章是二手的民族志材料和大量的历史资料。 • 因为,社会系统并非一个自然的实体(a natural reallity)。 民族志和史籍上的事实只有在我们的思想虚构物加诸其上之 后,才可能以一种系统的方式显得井然有序。——言语范畴 正是发挥了这个功效。

• 但有两点特殊性。第一,扩展了分析的时间跨度。第二,试 图明示均衡预设的虚构性质。 • 引入帕累托的动态平衡观点, 该模型假设在总体现象上处于均 衡状态的社会体系,实际认为处在平衡态当中的整体现象, 是 一种在时间和空间上扩展的维度。帕累托所提出的有关从狮 子型到狐狸型的统治形式的转换, 对利奇论述有关贡劳制和贡 萨制的相互转换有深刻的影响。 • 贡萨/贡劳发展周期假设与福蒂斯“动态均衡”发展周期假设 不同。

缅甸高地诸政治体系

埃蒙德 R . 利奇

作者简介

• 埃德蒙· 利奇(Edmund Leach,1910-1989),英国人类学 家,1932年毕业于剑桥大学机械系,后在上海经商数年, 1937年从贸易公司辞职前往台湾研究雅美人,从此走上人类 学之路。同年进入伦敦经济学院师从马林诺夫斯基。 • 1939年他来到缅甸克钦地区,但二战蔓延到缅甸。战后他重 返伦敦经济学院,并根据自己亲身经历与二手资料完成了他 的博士论文《缅甸高地的政治制度》,毕业后他留校任教。 • 1953年开始到剑桥大学任教。1975年他被授予爵士爵位。 • 利奇被认为是列维斯特劳斯结构主义在英国的代言人,他因 此也被称为新结构主义者,但是他的结构主义更具有经验主 义的根据,而且,他后来转向了象征体系的研究。 • 他的主要作品包括:《缅甸高地的政治制度》(1954)、 《重新思考人类学》(1963)、《列维斯特劳斯》(1970) 等。

缅甸高地诸政治体系

• 克钦人内部亦有差异,但是多数研究均强调克钦文化均质论。 但是据此就能说整个克钦地区只有一种单一的社会结构?或 者说克钦这个相当含混的范畴其实包括多种不同形式的社会 组织?那么社会系统是如何延续和变迁的呢?社会结构这一 范畴应该如何认识和运用?

• 布朗及其追随者运用社会结构这一范畴进行社会比较时,是 将社会置于稳定的均衡状态,而实际社会永远不可能处于均 衡状态。原因就是:当社会结构在文化形式中被表达时,这 种再现与社会学家所使用的确切范畴相比是不精确的。

• 考察结构变迁现象的另一种方法是关注一个给定体系中政治 权力中心的变化。

• 有关社会系统的结构性描述获得的理念化模型说明了群体之 间以及构成特定群体的社会人之间“恰当的”地位关系,这 一模型中每个社会人的位置必然是固定的,也即是说虽然说 人一生中会经历许多地位的改变, 但在一个理想的社会系统当 中, 相对来说还是较为稳定的, 因而单单考察个人因为“ 需 求” 、“ 目标” 的原因而导致的社会变迁是不全面的。更 重要的是考察结构权力的改变所带来社会结构本身的改变。 一句话, 变迁是权力结构的变迁。

• 但实际的克钦社区的类型既不是贡劳制的也不是掸制的, 而是介于它们之 间的一种所谓贡萨,这是贡劳制与掸邦制之间的一种折中。但是在现实社 会中,贡萨制的政治结构在本质上是不稳定的。有时可能会由于经济方面 的考虑会使克钦人更倾向于采纳掸的模式, 当社会快要变成真的掸制时,便 会有一些社区, 朝相反的贡劳制方向转变。只有依据这种不稳定的关系才 能真正领会克钦社会变迁的实质

缅甸克钦地区政治体系变迁研究——利奇《缅甸高地诸政治体系》述评

第30卷 第1期 牡丹江大学学报 Vol.30 No.1 2021年1月 Journal of Mudanjiang University Jan. 2021 文章编号:1008-8717(2021)01-0007-05缅甸克钦地区政治体系变迁研究——利奇《缅甸高地诸政治体系》述评康 逸(青海民族大学,青海 西宁 810007)摘 要:《缅甸高地诸政治体系》一书是利奇根据自己对缅甸境内的克钦人社会制度的田野调查资料而写成的。

本文力图对此书的主要内容、相关理论、创新性等方面展开述评。

关键词:缅甸高地;政治体系;社会变迁中图分类号:D633 文献标识码:AStudy on Political System Changes in KachinRegion of Myanmar Leach on Political Systemsin the Highlands of MyanmarKANG Yi(Qinghai University for Nationalities,Xining,Qinghai 810007)Abstract: The Political System in The Highlands of Myanmar is written by Leach based on his own fieldwork data on the Social system of the Kachin people in Myanmar. This paper tries to review the main content of the book in terms of theoretical innovation and other aspects.Key words: Myanmar highland;the political system;social change收稿日期:作者简介:2020-09-01康逸(1987-),女,四川内江人,青海民族大学民族学博士研究生,硕士学位,研究方向:民族社会与文化研究。

人类学视野下无国家社会的权力研究——以利奇的《缅甸高地诸政治体系》为例

第32卷第2期贵州师范学院学报Vol.32.No.2 2016年2月Journal of Guizhou Education University Feb.2016人类学视野下“无国家社会”的权力研究———以利奇的《缅甸高地诸政治体系》为例邢稞(贵州大学人文学院,贵州贵阳550025)摘要:人类学视野下对权力的研究是经验性研究,而非传统的思辨性研究。

它是借助人类学常用的研究方法,对在习惯法背景下社会及人群中存在的自然权力进行的研究。

从静态的角度来看,研究权力形成的结构和组成部分,探索自然权力的本质问题;从动态的角度来看,研究权力在组织动态伸缩的过程中,运用动态平衡的模式达到维系社会稳定的作用。

关键词:权力;无国家社会;人类学研究方法;静态研究;动态平衡中图分类号:C912.4文献标识码:A文章编号:1674-7798(2016)02-0028-05Research on the Power of“Denationalized Society”fromthe Perspective of Anthropology———A Case Study of Leach's Political Systems Of Highland BurmaXING Ke(School of Humanities,Guizhou University,Guiyang,Guizhou,550025)Abstract:The research on power from the perspective of anthropology is empirical rather than traditionally theo-retical.By utilizing popular anthropological methods,it studies the natural power within the society and populationin the context of customary laws.From the static angle,we study the structure and ingredients of power and explorethe essence of natural power.From the dynamic angle,we study how power maintains the stability of the societywithin the model of dynamic balance during the organization's movement.Key words:Power;Denationalized Society;AnthropologicalResearch Method;StaticResearch;Dynamic Balance政治人类学作为人类学的分支学科在20世纪中期才被确立。

第二次读书会:《逃避统治的艺术》

第二次读书会:《逃避统治的艺术》中心国家与山地区域(赞米亚)山地文化未来的发展怎样?“主动蛮夷化”的问题又该如何对待?口述史与文字史的优劣?山地居民只是非国家居民,而不是野蛮人。

作者带有“我们的进化论是否是合理的观点?”国家空间的构建国家是人口的一个集合器国家机器化众合一;国家:一种剥削机器?逃离的农业&逃避的文化;体现了一种当地人的主观能动性《百鸟朝凤》:传统与现代斯科特:国家与山地之间的摆动关系国家与非国家的辩证关系;山地文明与谷地文明之间的辩证关系山地居民的个体能动性?还是山地居民的群体能动性?山地与谷地:对抗与共生的双重关系蛮夷:国家作用的结果(核心观点)山地的位置是一种国家政治体系之下的政治位置文献材料的主观性问题?斯科特眼里的国家是什么样的国家?现代化背景下的族群互相渗透问题值得思考《缅甸高地诸政治体系》与本书可以对比来看“赞米亚”的概念本身的提出就是一个方法论层面上的重要突破全世界最大的“无国家”地区(赞米亚)既不是国家史与区域史的统合;斯科特主要运用了其他学者的二手材料大量运用了利奇的调查资料;政治选择与生态条件选择的分野政治的解释忽略了其他重要的因素斯科特的“国家”:对人口的控制,通过灌溉水稻的推广,提高税收,提高经济整体价值,固定人口。

斯科特所讲的是一个政治秩序的中层理论;要跳出分族写民族志的思维定势剥削:外来人和农民本身对于“剥削”的解释是不同的—《农民的道义经济学》国家的特点:对人口和税收的控制;对于政权的完全掌控斯科特在缅甸做的田野很少;我们要从当地人自我认知的视角来建构与分析本书打破了我们日常所说的国家的边界;宏观上确实很有学术上的启发意义;微观上的问题:书中引证的材料缺乏说服力和信服力。

赞米亚应该更大?斯科特不应该把其划分标准强加到本书的分析与讨论之中山地人群的主体性与主观性;核心放在了人本身野蛮与文明,国家与无政府主义;国家作为政权,怎样转变职能?政权与经济、文化之间的关系到底是什么?无政府主义在国家内部的渗透作用如何?国家的中心人群与边缘人群是一个历时性的流动过程。

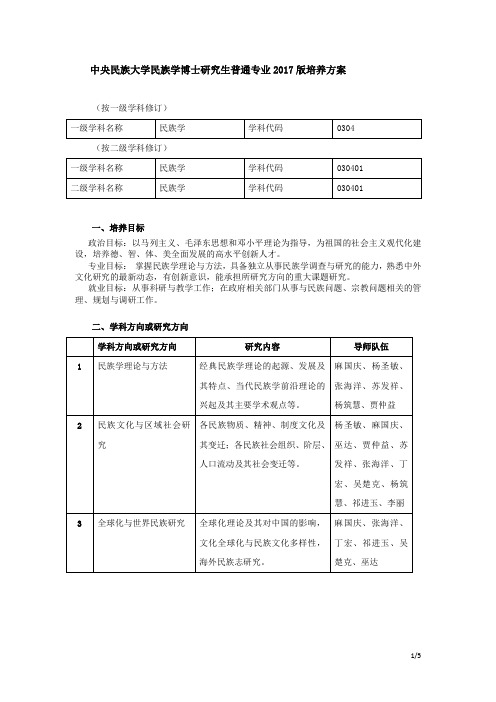

中央民族大学民族学博士研究生培养方案2017版

中央民族大学民族学博士研究生普通专业2017版培养方案(按一级学科修订)(按二级学科修订)一、培养目标政治目标:以马列主义、毛泽东思想和邓小平理论为指导,为祖国的社会主义观代化建设,培养德、智、体、美全面发展的高水平创新人才。

专业目标:掌握民族学理论与方法,具备独立从事民族学调查与研究的能力,熟悉中外文化研究的最新动态,有创新意识,能承担所研究方向的重大课题研究。

就业目标:从事科研与教学工作;在政府相关部门从事与民族问题、宗教问题相关的管理、规划与调研工作。

二、学科方向或研究方向三、修业年限3年,最长6年。

四、培养方式本专业博士研究生的培养,采取导师负责指导和专业导师组集体培养相结合,统一要求与因材施教相结合,系统理论学习和科学研究相结合,课堂讲授与自学、讨论相结合,校内学习与校外实践相结合等灵活多样的培养方式。

在培养过程中,导师要注重教书育人,充分发挥研究生学习和科研的主动性和自觉性,充分发挥学生的主体作用,注重教学相长。

要创造条件并明确规定让研究生参加必要的课题研究、学术讲座、学术报告、学术研讨及社会实践活动,努力加强博士生的科研能力的培养和训练。

五、课程设置与学分要求博士研究生总学分21学分,其中课程19学分,科研与学术交流环节2学分。

填写说明:1.开设专业外语的学科专业可直接将公共外语替换为专业外语,并编写课程编号。

2.专业必修课按一级学科设置,由学科主体建设单位牵头组织设置。

专业选修课可按学科方向设置六、其他培养环节1.中期考核:论文2篇(1篇学科,1篇研究方向,包括未发表论文),20篇读书报告(导师签字认定),学院组织答辩考核,考核时间为第三学期初。

2.开题报告:中期考核合格后,进行统一开题,开题时间为第三学期期末。

3.预答辩:学院组织统一进行,第6学期开学第一周。

七、学位论文答辩1.发表论文要求在核心期刊发表相关学术论文2篇,或在中央民族大学认定C类期刊以上(包括C类)发表学术论文1篇,除与导师合作外,需为第一作者。

缅甸

有感于--缅甸高地诸政治体系作者:埃德蒙-罗纳德-利奇(英)(Edmund Ronald Leach,1910-1983)1932毕业于剑桥大学机械系,后在上海经商。

1937年辞去工作并前往台湾研究雅美人,从此走向人类学之路,同年进入伦敦经济学院成为马林诺夫斯基的学生。

二战后,完成了博士论文《缅甸高地的政治制度》,于1947年获得博士学位。

利奇虽师承马林若夫斯基,但被公认为为是一个结构主义者,但他的结构主义是建立在经验主义的基础之上的,因此也被称为新结构主义。

在本书中他一直秉持着这样的观点:所有社会任何时期都只是维持一种动态的平衡,事实上,社会是处于一种不断变迁和可能改变的状态中。

文化变迁和动荡的原因在于,个人的行为不可能永远符合文化规范,文化规范只是一社会理想化的结果,而个人对经济利益和政治兴趣的反应时动态的、因人而异的。

这些观点在书中结合实例处处可见。

利奇研究的是缅甸卡钦山地区,主要描写掸人、卡钦人这两个范畴。

在掸人生活的地区里他发现他发现一种封建的中央集权式制度—掸邦(勐),各掸邦都有其世袭的国王(召帕)。

这些勐有时候自成一体,有时候联合成为更大规模的勐。

每个掸邦可发展到何种规模、相对的社会成熟度、掸族社会的地理位置及经济组织的主要特征,在很大程度上取决于环境。

在克钦社会系统中发现有两种共存的制度即:贡劳制和贡萨制。

贡劳的极端形势是无政府的共和主义,每个人都与他的邻人一样优秀没有等级之分,其政治实体是单个的村寨,不存在贵族和贫民的阶层差异;贡萨意识形态把社会表述为大规模的封建邦国(模仿掸邦制度建立起来的),是一种“贵族制”政治组织,其政治实体成为孟(可比较掸族的勐)的领地。

首领是具有贵族血统的君王,被称为督瓦,袭用早[Zau]这个头衔(可比较掸族的召[Sao])政治类型没有掸邦制相对稳定。

这个体系意味着社会世界中有阶级的等级制,也意味着大规模的政治整合(注:这里所指的克钦不是指语言上、地域上的区分,而几乎都是政治上的区分,尤其是克钦人自己用贡萨和贡劳来表示的政治区分)。

缅甸高地诸政治体系

克钦人

傈僳语

傈僳人

11

社会结构:连接系统组成部分的组织原则 形式的模型 形式的模型。 社会结构:连接系统组成部分的组织原则—形式的模型。它产生的 变迁两类: 与现存秩序形式的延续相一致。 变迁两类:一,与现存秩序形式的延续相一致。 二,的确反应了 社会形式变化的变迁。 社会形式变化的变迁。 单元社会结构:布朗把“社会” 任一合适的地区” 纳德尔: 单元社会结构:布朗把“社会”—“任一合适的地区”,纳德尔: 任一合适的地区 任何一个独立自主的政治单元。克钦存在的极端: 任何一个独立自主的政治单元。克钦存在的极端:一个村寨有四家 坚持自己有权利是一个完全独立的单元。 住,坚持自己有权利是一个完全独立的单元。另一极端是兴威掸邦 个小掸邦, (49个小掸邦,一个小掸邦有一百个村寨,各村寨社会规模不一) 个小掸邦 一个小掸邦有一百个村寨,各村寨社会规模不一) 小单元并成大单元,大单元分裂成小单元的变迁机制。 。小单元并成大单元,大单元分裂成小单元的变迁机制。 模型体系:克钦面临两种互相矛盾的生活方式。 模型体系:克钦面临两种互相矛盾的生活方式。一种掸邦政府体制 类似封建等级制。一种贡劳组织,无政府,平等主义的特征。 ,类似封建等级制。一种贡劳组织,无政府,平等主义的特征。 随着权力结构的变化, 克钦人在这两种极端类型之间来回摆动。 随着权力结构的变化, 克钦人在这两种极端类型之间来回摆动。 仪式及诠释:利奇认为, 仪式及诠释:利奇认为,仪式是用以表达个体在自己当时所处的结 构体系中作为一个社会人的地位。涂尔干社会行为:宗教礼仪和技 构体系中作为一个社会人的地位。涂尔干社会行为: 术性活动。诠释巫术: 神圣类别, 术性活动。诠释巫术:马—神圣类别,人们的基本需要。莫斯 世 神圣类别 人们的基本需要。莫斯—世 克钦的社会行为——象征性的表达形式,功能性活动,地方性 象征性的表达形式, 俗。克钦的社会行为 象征性的表达形式 功能性活动, 12 习俗,审美装饰。 习俗,审美装饰。

缅甸政府与政治

缅甸政府与政治第一篇:缅甸政府与政治缅甸政府与政治缅甸军事政变的特殊原因:军队精英不认同议会民主制,认为议会民主制政府不能解决国家统一、政治稳定、经济社会发展等问题。

独立后缅甸议会民主制政府的有效性:政府不能有效镇压共产党的武装叛乱(武装斗争)政府未能有效控制少数民族的分离运动(尽管实行联邦制,赋予少数民族在民族院的代表权、少数民族聚居的邦的自治权,但少数民族仍有强烈的分离运动)政府未能有效避免执政党“自由联盟”的派系斗争和分裂政府未能有效处理佛教和其他宗教的冲突政府未能有效发展经济文官政权:文官掌握国家最高权力,国家最高权力组织是选举的国家机构;军队服从文官政府的领导和控制军政权的含义:军队掌握国家最高权力,军事组织是国家最高权力组织军政权的统治方式分为直接统治和间接统治。

前者由军事组织(非军队)替代政府,后者由军队退居政府幕后。

军政权为什么要举行大选?原因一:国内外要求民主和改革的压力,促使军政府必须做出回应。

原因二:军政府有信心控制大选后权力移交的风险。

大选后缅甸政权的走向?第一种走向:迅速的民主转型。

“曼德拉效应” :极短的时间内带来翻天覆地的政局变化第二种走向:印度尼西亚模式。

“可控的民主”:一方面是民主的程序要件:多党选举;另一方面是民主的价值要件:缅甸式价值观:四个国家目标,以及威权的制度性控制:军队发挥政治领导作用。

第三种走向:后印度尼西亚模式。

“渐进民主转型模式”:人们设想“军政府将自身视为一个要求逐步向民主转型的过渡或看守政府”,如苏哈托政权后的民主化。

要件:合法性危机,民众不满增强;反对党势力崛起,缺乏强人,军队精英分裂;外部促变压力增强。

缅甸式社会主义属于一种民族社会主义。

民族社会主义是二战后亚非拉的民族独立国家执政的民族主义政党奉行的社会主义。

它不仅是一种政治思潮,也是一种发展道路和社会模式。

理论特征:(1)核心价值观:认同社会主义的目标,追求社会公正;认同社会主义实现人类解放的宗旨,提倡人道主义。

从婚姻制度看克钦社会的“摆动”——读利奇《缅甸高地诸政治体系》

从婚姻制度看克钦社会的 摆动读利奇‘缅甸高地诸政治体系“卢德玉摘要:婚姻家庭制度是克钦社会制度的基础,缅甸的克钦社会中盛行的 姆尤 达玛 婚姻制度是克钦社会制度的基础,这种婚姻制度带来的等级性使得克钦社会内部充满矛盾㊂克钦地区存在着 掸邦 贡萨 贡劳 三种社会政治制度,其中 贡萨 和 贡劳 是克钦人所特有的,两者间充满矛盾,导致克钦人在两种制度间来回摆动,克钦社会亦处于一种动态平衡状态㊂对于贡萨社会来说,理想的秩序是由相关的世系群组成一个等级制的社会,而贡萨制的弱点在于山官总想否认与百姓间的亲属关系,而把他们当作奴隶来看待,这也就成为了非山官贵族及百姓叛乱的理由;对于贡劳制而言,他们可以通过婚姻维持彼此间的平等,但贡劳社会的世系群的根基很浅,彼此间没有可连接的纽带,内部较为松散,社会结构也就相对的不牢固,难以长期地保持稳定,又使得克钦社会回到贡萨制度㊂因而造成克钦社会在 贡萨 和 贡劳 间的来回摆动㊂关键词:婚姻制度;社会制度;贡萨;贡劳中图分类号:D73/77㊀㊀㊀㊀文献标识码:A㊀㊀㊀㊀文章编号:2095-6916(2021)12-0129-03㊀㊀利奇先后跟着马林诺夫斯基和弗思学习人类学,但并没有一味遵从他们的学术思想,而是提出了独具特色的新结构主义人类学的理论,也被称为是列维斯特劳斯在英国的代言人㊂利奇于1939年到缅甸的克钦地区进行调查,后因二战留在克钦地区直到1945年,在此期间利奇对克钦地区进行了详细的调查,后又因第一手资料在战争中丢失,利奇只得根据自身经历和二手资料撰写博士论文‘缅甸高地的政治制度“,此书后经整理出版,成为学科的经典之作㊂利奇在书中主要描写克钦人的社会结构,提出 钟摆模式 和 动态平衡 两种理论,他认为在克钦地区存在着 掸邦 贡萨 贡劳 三种社会政治制度,其中 贡萨 和 贡劳 是克钦人所特有的,它们两者间充满矛盾导致克钦人在两种制度间来回摆动,使克钦社会处于一种动态平衡的状态㊂ 贡萨 贡劳 制度与克钦的姻亲关系有莫大关联,因此本文出婚姻家庭制度的角度出发,探讨其与社会制度的联系㊂一㊁克钦婚姻家庭制度婚姻指男女两性的结合,是获得法律和社会规范认可的夫妻关系㊂夫妻关系确立后,夫妻彼此间负有责任和义务,两者原来所属家庭的社交网络扩大化㊂随着社会的发展婚姻制度也在不断变化,从伙婚制到血缘婚制(普那路亚群婚㊁级别婚㊁环状婚)再到对偶婚最后发展为专偶婚(一夫一妻制)㊂一般而言,家庭由不同种类的亲属构成,这里的亲属主要包括具有血缘关系㊁夫妻关系㊁合法收养关系等社会关系的个体㊂家庭具有养育㊁教育孩子,赡养老人等传统功能及其他经济功能㊂家庭有核心家庭㊁扩大家庭㊁联合家庭㊁单身家庭等结构类型,家庭的结构总是和社会经济情况相适应㊂婚姻和家庭相结合,组成婚姻家庭,两者间总是互相对应的,都是社会发展的产物,都受社会经济发展的影响㊂此外,婚姻家庭制度还对亲属制度产生影响,可以说是婚姻家庭制度决定亲属制度,不同的婚姻关系构成不同的亲属关系,婚姻与家庭直接限定亲属的范围,并根据婚姻和家庭的类型决定亲属间的称谓和继嗣类型,婚姻家庭制度与亲属制度㊁继嗣制度等有莫大联系㊂根据进化论的观点,婚姻形式决定家庭形式,家庭形式决定亲属制度,同属古典进化论学派的摩尔根开创亲属制度研究的先河,并认为 每一种亲属制度表达了该制度建立时所存在的家族(家庭)的实际亲属关系,因此,它也就反映了当时所流行的婚姻形态和家族形态 [1]㊂婚姻家庭制度和亲属制度都包括亲属称谓㊁两性居住形式㊁婚姻规则㊁亲属继嗣等内容,两者密不可分,所以在本文把两者结合起来从克钦的婚姻家庭㊁亲属关系㊁继嗣形式等方面看克钦的社会关系和结构㊂在克钦社会中,女子与男子婚姻的缔结,需要通过 嫩诗莱 仪式,只有通过这个仪式,才是合法的婚姻,子女才会被社会承认㊂克钦人对婚姻意识很淡薄,因为在921克钦社会中男女间的性关系并没有明显的限制,之所以要成为合法的夫妻,只是为了使女子所生子女在付聘礼的男人所属世系中获得合法地位,尽管该男子可能不是这些子女的生父,子女仍然受到 嫩诗莱 的保护㊂虽然克钦人对婚姻的态度比较随性,但在这也是在一定范围内的随性,克钦人的通婚范围是被限制了的,实行环状的外婚制㊂克钦人称姻亲关系为 姆尤 达玛 ,其中 姆尤尼指姆尤世系群,他本人所属世系群中有男性近年来从这些世系群中娶妻子;达玛尼即达玛世系群,他本人所属世系群中有女性近年来嫁入了这些世系群 ,即当一对男女缔结婚姻关系后,妻子原属的世系群是丈夫世系群的姆尤,丈夫所属世系群就是妻子世系群的达玛,这种姻亲关系涉及男女双方属世系群而不仅仅是他们所属的个体家庭,这也就扩大了通婚圈内男女双方选择的范围㊂ 男子不可以与他的达玛联姻,女子不可以与她的姆尤通婚 这个制度属于母系交表婚 如果一个克钦人从他姆尤尼那里娶了一个女子,并不一定就是娶了个真正的母系交表姐妹,而只是一个分类上的交表姐妹 ,从中可以看出,克钦人的实行单行交表婚,并且通婚的范围从表姐妹扩大到表姐妹所在的群体,从而就结成了两个世系群的姻亲关系㊂克钦社会的 姆尤 达玛 姻亲关系类似于中国景颇族的 丈人种 和 姑爷种 间的关系,可以借助景颇的婚制加深对克钦婚姻制度的了解㊂ 丈人种 和 姑爷种 的涵义就是姑母家中的儿子必须优先娶舅舅家的女儿,但舅舅家的儿子却不能娶姑姑家的女儿,意味 血不能倒流 ㊂这样舅舅家就属于 丈人种 姓氏而姑姑家属于 姑爷种 姓氏, 丈人种 姓氏的女子必须嫁给 姑爷种 姓氏的男子,而 丈人种 姓氏的男子不能娶 姑爷种 姓氏的女子㊂对于 姆尤 达玛 姻亲关系,利奇强调 姆尤 达玛关系是世系群间而非个人间的关系;它被认为是一个持久性的制度㊂双方有一桩婚姻结成之后,达玛世系群就有资格再一次提亲,而且人们也希望他们这么做,实际上如果他们不这样是要受罚的;在任何一个村寨内,如果姆尤和达玛分属不同的社会阶层,那么姆尤差不多总是更高等级的世系群㊂ 此外利奇指出克钦社会中的世系群间组成封闭式的 表亲循环路径 ,在加强同一社会阶层世系群之间联系的同时进行群体捆绑,形成利益共同体,缔结婚姻实质就是两个利益阶层的对话,并企图通过婚姻关系维护阶层间的友好关系㊂以上就是利奇对克钦社会姻亲关系的总结,利奇把婚姻关系与克钦社会的等级联系起来,在克钦社会中男子娶妻是 高攀 ,女子则是 下嫁 ,这样就可以明显看出男女双方等级高低,女方一般都要高于男方,以此类推,整个克钦社会都处于这种婚姻的等级制度中㊂克钦社会中存在的 姆尤 达玛 婚姻关系,导致克钦社会以扩展家庭为主要的家庭类型,利奇所说的扩展家庭指 属于同一父系世系群,居住在同一个村寨的所有男性和未婚女性,再加上前者的妻子 [2],克钦社会实行父系世系下的幼子继承制,一般都是以从夫居为主要的居住类型㊂二㊁克钦社会制度的摆动在社会结构方面,利奇主张的结构主义和列维斯特劳斯的结构主义不一样,尽管他被称为列维斯特劳斯在英国的的代言人,利奇说: 我本人曾是马利诺夫斯基的学生,尽管我看到了马林诺夫斯基理论的局限性,但在我的心目中,我仍是一个功能主义者㊂虽然我已经偶尔地使用列维斯特劳斯的结构主义方法去解释特殊文化㊁制度的面貌㊂但是,我和列维斯特劳斯在基本观点之间的裂缝还是很宽的, [3]利奇的新结构主义既不同于功能主义也不同于法国结构主义㊂列维斯特劳斯的结构主义主张用模式的帮助去解释社会关系,并认为社会结构是一种适用于任何社会研究的方法㊂而利奇则认为 当人类学家试图叙述一个社会制度时,他只需描述社会实体的模式 人类学家描述的结构仅是存在于他心中逻辑构造的模式 ㊂利奇把克钦地区的社会结构分成掸邦㊁贡萨㊁贡劳三种结构类型,也就是三种政治制度㊂掸邦是一种封建的中央集权式的制度,贡萨是一种贵族统治的制度,贡劳是一种民主㊁近乎无政府主义的制度㊂利奇认为克钦社会的政治制度在贡萨和贡劳间来回摆动,是克钦人社会主要的社会制度㊂在贡萨和贡劳制度下还有等级制度㊁婚姻制度㊁继嗣制度等社会制度,这些社会制度也会对克钦社会的政治制度产生影响,导致克钦社会在贡萨和贡劳间摆动,寻求动态的平衡㊂在克钦贡萨制社会中存在着官种(山官)㊁百姓㊁奴隶三个等级,而且这种等级制度是与他们婚姻制度联系在一起的㊂ 姆尤 达玛 婚姻制度本身就具有等级性,姆尤世系群地位要高于达玛世系群,也就是上文中提到的男 高攀 ,女 下嫁 ㊂此外等级制度还体现在亲属制度上, 幼子继承山官职位,幼子相对于自己的诸兄长,在世俗和神圣两方面都具有优先性和高阶性;在婚姻方面,实行 姆尤 达玛 母方单向交表婚,嫁出去女人的 姆尤 世系高于接受女人的 达玛 世系,且 姆尤 和 达玛 的关系世代维持不可颠倒㊂ [4]因为地理的缘故,克钦人深受掸人掸邦制度的影响,克钦人羡慕并向往掸邦制,因此,他们摹仿掸邦制,逐渐地克钦社会成为了拥有官种㊁百姓㊁奴隶三个等级的等级031制社会,也就形成了由山官统治的贡萨政治制度㊂在贡萨制度下,每一位山官都拥有自己的臣民和领地,各山官间独立存在,互不从属,在克钦地区,山官之上没有更高的统治阶级㊂克钦贡萨制度的形成是受社会影响的而不是自发形成的,在贡萨制度下,克钦社会并不稳定,因为山官是具有象征性的职位,虽然山官可以主持天神祭祀,拥有大屋子,收取下属的供奉,但山官也必须付出一定的东西去拢络下属,并参加生产劳动,同下属吃同样的食物㊂此外,山官还要与下属联姻,山官把自己的女儿下嫁给下属,加强与下属的联系,巩固统治㊂这也就形成了克钦人特有的 姆尤 达玛 姻亲关系,这样,山官和百姓同属于同一个通婚圈子,彼此之间都是亲戚,这样,山官的下属也是他的亲戚,山官的权利被削弱,下属对山官的义务并没有山官对下属的义务重,山官和下属间属于一种互惠关系而不是统治关系,所以山官想要摆脱这种关系,倾向于否定和下属间的亲属关系,想要形成像掸邦那样的国王与百姓的关系,于是山官开始进行各种转换角色的尝试,这些尝试遭到了非山官贵族的反对,甚至是发动叛乱推翻山官的统治,也就形成了民主型的贡劳制度㊂尽管在贡劳制下似乎克钦社会中的所有世系都是平等的,但由于克钦人仍然实行 姆尤 达玛 的婚姻制度,由婚姻关系造成的等级制仍然存在,且克钦人的乱伦禁忌要求他们不能放弃 姆尤 达玛 ,这样克钦社会仍然属于等级社会的范畴,因等级制的婚姻关系,造成社会内部关系的紧张使得克钦社会由回到了原来的贡萨制度㊂三㊁总结婚姻家庭制度是克钦社会制度的基础,克钦社会的贡萨和贡劳制度就是建立在此之上㊂婚姻关系造成社会内部的矛盾和紧张使得克钦社会来贡萨和贡劳间来回摆动㊂因为 姆尤 达玛 的婚姻制度,克钦社会存在山官 百姓等级制和姆尤世系群 达玛世系群之间的对立,对于贡萨社会来说,理想的秩序是由相关的世系群组成一个等级制的社会,而贡萨制的弱点在于山官总想否认与百姓间的亲属关系,而把他们当作奴隶来看待,这也就成为了非山官贵族及百姓叛乱的理由㊂对于贡劳制而言,他们可以通过婚姻维持彼此间的平等,但因为不能长期地保持这种稳定使得克钦社会又回到贡萨制度㊂克钦社会的不稳定有内部的原因也有外部的原因,在外部原因的影响下山官学习掸邦制,渴望拥有独裁的权利,但这最主要的还是因为个人欲望的膨胀,对权利的追求㊂继嗣制度也会对社会制度造成影响,在贡萨制度下,实行幼子继承制,兄长们在成家之后可以寻找另外的山头 自立为王 ,兄长们的山官权利是向幼弟 购买 ,通过举行特定的仪式,继承山官的幼子同意兄长成为其下属的地域性山官,所以在克钦地区山官有大中小之分㊂尽管如此,克钦人还是幼子山官为尊,幼子山官世系才是正统,为了表示自己正统的身份,山官们通常会采用家谱的形式把世系群中的每一代人都记录下来,有追溯父系世系的传统,并且,他们还通过这种方式加强了世系群内部的联系,增强认同感,当世系群发生裂变时也还能找到自己祖先,确定自己所属的等级㊂这种世系群把世系群内部的从属关系传承下来,限制了地域性山官的权利,维持了社会的稳定㊂在贡劳制社会中兄弟姐妹间是平等的,且贡劳世系分裂得很快,因为彼此间没有等级的区别,也就没有必要特意记录谱系,导致贡劳社会的世系群的根基很浅,彼此间没有可连接的纽带,内部较为松散,社会结构也就相对的不牢固㊂利奇通过克钦社会的政治活动来阐释社会结构的变迁,并探求社会发展的动力,认为 具有不同文化特征的社会可能拥有相同的社会体系人,具有相同文化特征的人也可能拥有不同的社会体系 ,也就是说文化并不是社会体系形成的决定性因素,人们对社会体系的选择并不一定遵从其文化特征,这是利奇的贡献㊂此外,他的 钟摆模式 和 动态平衡 的概念是对当时盛行的社会结构主义的挑战,且 他所关心的是实际克钦人的行为与理想的克钦人行为之间的关系,并把克钦社会的多样性大略可归诸到两类冲突的伦理制度上 [5],这些都奠定了利奇在人类学界的地位㊂利奇也有一些不足,他对克钦地区的历史文献资料掌握得不够充分,并且他主张的 钟摆模式 只是在结构内有限的两极之间摆动,没有跳出结构功能主义的圈子,他的 动态平衡 也只是在结构理论的框架内进行分析和表述㊂参考文献:[1]路易㊃斯亨㊃利摩尔根.古代社会[M].杨东纯,马雍,马巨,译.北京:商务印出版社,1977.[2]埃德蒙㊃R.利奇.缅甸高地诸政治体系:对克钦社会结构的一项研究[M].杨春宇,周钦红,译.北京:商务印出版社,2010.[3]王庆仁.利奇及其新结构主义学说[J].国外社会科学, 1981(4).[4]郑少雄. 单一社会 的难题及其解决 再评 上缅甸诸政治体制 [J].西北民族研究,2009(3).[5]赵旭东.动态平衡中的社会变迁 利奇著‘上缅甸高原的政治制度“评述[J].民俗研究,1998(4).作者简介:卢德玉(1993 ),女,布依族,贵州都匀人,黔南民族师范学院讲师,研究方向为西南民族文化㊂(责任编辑:董惠安)131。

政治结构变迁:缅甸比邻地区克钦钟摆模式考究——《缅甸高地诸政治体系》检视

政治结构变迁:缅甸比邻地区克钦钟摆模式考究——《缅甸高地诸政治体系》检视祁志伟【摘要】从一般意义上来讲,政治结构的变迁是经济社会发展到一定阶段的产物.而埃蒙德·利奇认为,政治结构变迁是历史的偶然,其本质上无法重复.人类学家通过田野调查方法试图阐释的政治结构变迁也有其自身学科的局限性,若能从公共管理学视角加以辅助解释,其更具逻辑性与说服力.研究发现,社会人类学者关于政治结构的观点基于社会是一个平衡系统的假定之上,利奇以时间跨度与平衡视角提出了钟摆模式的新论,但从公共管理学的角度来检视利奇的《缅甸高地诸政治体系》①一书,或许"权变"函数的思维依旧不足.研究拟尝试将"权变理论"作为一种介质,从传统与行为两个逻辑系统对利奇关于政治结构变迁观点进行补充与修正,并进一步指出环境的开放性程度、权威的集中与否、非政治组织形成及其影响皆是促进克钦社区"钟摆模式"持续存在的缘由.【期刊名称】《北华大学学报(社会科学版)》【年(卷),期】2018(019)005【总页数】6页(P94-99)【关键词】政治结构变迁;钟摆模式;逻辑范式;权变理论【作者】祁志伟【作者单位】中央民族大学管理学院北京100081【正文语种】中文【中图分类】D089一、研究缘起以社会人类学家田野调查或观察的方法,通过族群、村落以及文化仪式等生活现象的描述,进而深入勾勒出“现象——本质”类型的社会结构与政治制度的变迁过程,此类方法的优势比较明显。

在《体系》一书中,利奇以“时间”和“空间”作为逻辑维度进行考察,一定程度上开启了理论与实践有效结合的研究思维模式,从研究背景、研究范式来看,属于超前的认知和判断。

尽管这些方面的研究取得了国内外人类学科界的认同,但以跨学科的角度来研究和分析,尚有进一步商榷或深入探究的空间。

(一)社会背景《体系》一书完成于1949年,这个时期恰是以拉得克里夫一布郎为代表的平衡论的社会人类学占上风的时代,也是影响英国人类学主流思想的时代。

《缅甸高地诸政治体系》读书报告

《缅甸高地诸政治体系》读书报告2016年11月11日社会变迁是人类学长久以来的探索领域,在人类学的学术重镇英国更是如此。

自马林诺夫斯基和拉德克里夫·布朗奠定功能主义之后,英国的人类学长期采用的一种静态的社会功能论来分析他们的田野民族志发现。

但是也有许多学者不满足于功能主义的简单的一元分析,而试图在马林诺夫斯基的理论基础之上更进一步。

这些学者很容易的发现了功能主义理论中对于历时性取向的匮乏,同时也发现了在现实的社会之中矛盾和冲突仍然是存在的,社会并不是像功能主义原本假定和在民族志中所呈现出来的那样均衡和不变。

在这方面做出探索的人类学家也有很多,比如格拉克曼(Gluckman)在他的理论中就承认了在社会之中,矛盾和冲突仍然是存在的,但是这些矛盾和冲突并非不可调和的,也不会导致社会结构的大变迁,他认为这些矛盾和冲突可以在仪式中被象征性地解决,甚至反过来又加强了社会的连续性和团结性。

与格拉克曼持有类似观点的人类学家还有一些,比如福蒂斯。

总的来说,这些人的理论多少是对于功能主义的一种修正,他们代表了当时人类学者们对于功能主义中的一些缺陷已经察觉,同时试图做出弥补的努力。

但是他们的研究并没有像利奇这本书一样给人类学界带来如此巨大的影响,正如莱曼在译序中对于《缅甸高地诸政治体系》的评价:“这肯定是库恩意义上的一场真正的范式转换。

”在这里谈到对于《缅甸高地诸政治体系》的评价不是为了证明这本书有多么经典——实际上这一点也无需多言,而是为了更加清晰的表述清楚在利奇做出这本研究的时候,英国人类学界的状况,从而让我们理解利奇到底是在提出一个什么样的问题,他又做出了怎样的回答,这才是理解他的观点的价值所在。

这本书是作者依据从1939到1945在缅甸生活、服役、调查写成的民族志报告。

正是建立在对缅甸克钦人的长期、深入的田野调查基础上,同时又包含着对于英国人类学界强烈的反思,这本书才酝酿而出。

该书的创新性和贡献主要包括以下方面。

缅甸高地政治读后感

《缅甸高地诸政治体系》读书报告本书的作者是埃德蒙•R.利奇(Edmund Leach,1910-1989),英国人类学家。

1937年利奇从贸易公司辞职前往台湾研究雅美人,从此走上人类学之路。

同年进入伦敦经济学院师从马林诺夫斯基。

1939年他来到缅甸克钦地区调查研究,战后他重返伦敦经济学院,并根据自己亲身经历与二手资料完成了他的博士论文《缅甸高地的政治制度》,毕业后他留校任教。

曾任英国皇家人类学研究所所长和剑桥大学社会人类学系教授。

利奇被认为是列维斯特劳斯结构主义在英国的代言人,但他的观点与列维—斯特劳斯有一定的不同,是在功能主义和结构主义的基础上发展自己的理论,他的结构主义更具有经验主义的根据,因此也被称为新结构主义。

后来他转向了象征体系的研究,利奇的象征人类学思想主要集中在他对神话、巫术、仪式、宗教等方面的研究。

他的主要作品包括:《缅甸高地的政治制度》(1954)、《重新思考人类学》(1963)、《列维斯特劳斯》(1970)、《文化与交流》(1975)等。

《缅甸高地诸政治体系—对克钦社会结构的一项研究》这本书作为利奇的成名之作写于1949年,是利奇根据自己对缅甸境内的克钦人社会制度的田野调查资料而写成的。

当时正是布朗和马林诺夫斯基的结构功能论在学术界占上风的时代,倡导平衡论,主张在预设一个平衡的社会系统的前提上,研究出此平衡系统中的社会事实。

当然, 利奇也承认自己的描述就是在这样的前提下写就的, 但他自认为他的这项研究不同于前人的地方至少有两点, 首先是限定了时间跨度, 他认为在这样一个时间跨度中, 稳定的结构大约可以保持一百五十年左右的光景, 其次, 是在于想搞清楚平衡论假设的理想的模式是什么。

这样他便引人帕累托(Pareto) 的动态平衡(moving equilibrium)的观点, 认为处在平衡态当中的整体现象, 是一种在时间和空间上都有延展的社会系统。

另外,帕累托所提出的有关从狮子型到狐狸型的统治形式的转换, 也对利奇有很深的影响, 这在后面所论及的有关贡劳制和贡萨制的相互转换中可以看到这种影响。

《公民文化——五个国家的政治态度和民主制度》读书报告

《公民文化——五个国家的政治态度和民主制度》读书报告本书在比较政治领域的口碑类似于《论语》在中国传统文学的地位,它所开创的政治文化实证研究的学科领域、以及提出的理论视角和方法途径深深地影响和启发了几代从事政治文化研究的学人。

可以说,这是一本西方比较政治文化研究方面划时代的巨著,而且,也是一本对该领域研究具有引导指向性的学术成果。

一般来说这种学科的经典著作都是十分艰涩难懂的,这本书也没有例外。

全书共十三章,开篇笼统介绍了关于政治文化大方向的一些知识和研究政治文化的方法,为后文的展开打好基础。

作者再三强调这本书中会存在不足,本书只是一个了解比较政治的参考性工具,所述不能适用一切政治学条件,并没有把所有的事例和可能性都说死。

作者在开宗明义的时候就强调了公民文化这一特殊的政治文化分支对于一个国家的政治民主化过程的重要性,并对此做出了自己的解释:公民文化是“非传统亦非现代而是二者兼有的、以沟通和说服为基础的多元文化主义,是一致性与多样性相结合的文化,是允许变革但要渐进性变革的文化”。

这个拗口的概念可以分为三部分来理解:认知取向、情感取向和评价取向。

其中细化为纯粹形式的政治文化则有村民型政治文化、臣民型政治文化和参与型政治文化这三种类型,当然也有这三种混合起来的类型。

书中拿了美国、英国、联邦德国、意大利和墨西哥来作为相应政治文化类型的例子。

第二章是政治认知模式,第一节用三个表格数据反映了五个国家的公民关于政府对其生活的影响度认识,大部分美国、英国和西德人在认知上取向政府行为,而意大利和墨西哥的人民意识到政府影响的比例较低。

加上第二节政治意识的比较,会得到一个更为有趣的分流现象:美英人在政府的输出方面是“忠诚者”,能较积极地参与政治生活;而西德人则更倾向于政治输入过程,即进入相关的政党和利益集团,制定政策等。

而持疏离态度的意大利和墨西哥也各有其特点:前者在政府输出的认知方面表现较好,而后者则对于政治事务和政治性竞选活动等政治输入更为关心。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

《缅甸高地诸政治体系》读书报告2016年11月11日社会变迁是人类学长久以来的探索领域,在人类学的学术重镇英国更是如此。

自马林诺夫斯基和拉德克里夫·布朗奠定功能主义之后,英国的人类学长期采用的一种静态的社会功能论来分析他们的田野民族志发现。

但是也有许多学者不满足于功能主义的简单的一元分析,而试图在马林诺夫斯基的理论基础之上更进一步。

这些学者很容易的发现了功能主义理论中对于历时性取向的匮乏,同时也发现了在现实的社会之中矛盾和冲突仍然是存在的,社会并不是像功能主义原本假定和在民族志中所呈现出来的那样均衡和不变。

在这方面做出探索的人类学家也有很多,比如格拉克曼(Gluckman)在他的理论中就承认了在社会之中,矛盾和冲突仍然是存在的,但是这些矛盾和冲突并非不可调和的,也不会导致社会结构的大变迁,他认为这些矛盾和冲突可以在仪式中被象征性地解决,甚至反过来又加强了社会的连续性和团结性。

与格拉克曼持有类似观点的人类学家还有一些,比如福蒂斯。

总的来说,这些人的理论多少是对于功能主义的一种修正,他们代表了当时人类学者们对于功能主义中的一些缺陷已经察觉,同时试图做出弥补的努力。

但是他们的研究并没有像利奇这本书一样给人类学界带来如此巨大的影响,正如莱曼在译序中对于《缅甸高地诸政治体系》的评价:“这肯定是库恩意义上的一场真正的范式转换。

”在这里谈到对于《缅甸高地诸政治体系》的评价不是为了证明这本书有多么经典——实际上这一点也无需多言,而是为了更加清晰的表述清楚在利奇做出这本研究的时候,英国人类学界的状况,从而让我们理解利奇到底是在提出一个什么样的问题,他又做出了怎样的回答,这才是理解他的观点的价值所在。

这本书是作者依据从1939到1945在缅甸生活、服役、调查写成的民族志报告。

正是建立在对缅甸克钦人的长期、深入的田野调查基础上,同时又包含着对于英国人类学界强烈的反思,这本书才酝酿而出。

该书的创新性和贡献主要包括以下方面。

F.K.莱曼和张文义在《利奇克钦模式的得与失》(代译序)中总结了《缅甸》的三大贡献:1、颠覆了人类学原本对于族群范畴的认知。

在《缅甸》之前,人类学家一直习惯于将族别范畴(被命名的并自我认同的社会体系及其文化)在原则上认作原生的实体——认作本质主义的身份,一个社群“真正是谁”。

《缅甸》之后,我们被迫开始重新思考族性,并非将其想象为社群中社会政治关系的函数,因此是相对的而非绝对的、固定的或单一的。

2、利奇的研究促使我们从之前将文化仅仅只作为“上层建筑”而已的陷阱中走出来,而迫使我们从新思考,我们所认为的“一个民族的文化”到底有多少是一个民族自身所有的?又有多少是被附加在这个民族的身上的。

尤其是,作为文化承载者的个人往往将文化视为是客观的、固有的,但是赋予该民族这种文化的人或者人类学家往往要认为,这种文化是被建构、被赋予的。

以中国的民族识别为例,实质上就是国家政权将族群范畴的一次蓄意分配。

而中国今天所构建的一种“中华民族”实际上也是一种族群构造运动。

利奇的理论有助于我们认识这个困境。

3、《缅甸》将东南亚与北部的纽带及其与中国的关系放入了现代人类学发展的中心来审视。

中国西南是东南亚与中国的缓冲地带,或母宁说是一个交叠地带。

许多云南的族群在中国与东南亚之间扮演了“文化中间商”的角色。

因此,要充分理解中国的族群建构,我们不但应该将云南的各族人群放入现代中国族群类别建构以及总括性的中华民族这一范畴的的背景下来看,还应该放在东南亚与中国的背景下来看。

(这种看法,实际上是让我们关注不同人群之间的互动关系,放在相互联系的背景之中去看待,而不是孤立的去看待某一个人群,二是要求我们关注族群与国家间的互动,国家政策对于少数民族的影响以及国家对于少数民族的操纵中来看该人群的反应。

)在同一篇文章中,也通过征引一本文集的导论(Chit Hlaing 2007a)指出了对于《缅甸》的批评和不足。

Chit在文中指出:利奇误会了景颇名词中的几个关键词,这导致利奇的分析出现了错误,实际上的缅甸社会结构并非是利奇所刻画的那样,利奇的理论具有一种相当的局限性。

同时,他也指出,利奇的分析仍然没有超出功能主义的局限,他的结构分析是一种“动态均衡”,在利奇的“结构”分析中,克钦社会在贡萨和贡劳来回摆动,但是却是一种内在的没有方向的过程。

弗思在为《缅甸》所写的序中,强烈的褒扬了利奇这本书所做出的贡献。

他指出,利奇的动态理论高度抽象,已经超越了前人所为,同时利奇的论证方式也引发了弗思的激赏。

但是比较有意思的是在弗思的序中,隐晦的批评了利奇在《缅甸》一书中关于人和群体行为过于狭隘,即将人和群体的行为动机限定为对于权力的攫取。

弗思的这点批评实际上回应了在读这本书的一个疑惑,即作者是在一个什么样的角度来理解社会结构的,他在书中这样写道“我认为,实际情景中的社会结构(与社会学家的抽象模型相比),是由一套关于个人和群体之间权力分配的理念组成。

”如果我们能够和一个已经被广泛批评的概念“经济人”相对照的话(驱动人行动的基本动力是经济理性),那么我们或许可以将利奇笔下的克钦人用“政治人”来描述。

(人的行为出于对于权力的攫取)利奇本人在1964年《缅甸》重印的版本中写了非常具有战斗精神的导言(1964年重印版序)。

在这篇文章中,他广泛的回应了各种对于这本书的批评,实际上构成了利奇和他的反对者之间的一种对话,同时又重申了利奇的观点,这是比较有价值的。

他直言不讳的指出了自己的研究和福蒂斯等英国当时人类学家研究之间的差别,自己的动态理论已经超越了之前的研究者。

他认为自己的动态理论是依据言语范畴的动态解释,其结论是想象性的,而福蒂斯的研究则是根植于植物学的,结论是经验性的。

他成功的指出了系统性秩序是想象的,而在他之前的人类学研究者则从未做到,关于经验材料的看法也不相同,福蒂斯通过对经验材料的分析而进行的仍然是一种静态的分析,仍然是一种综合的、均衡的框架。

在这篇序言中,利奇重新表述了关于“仪式”的看法,他认为,事件只有通过加诸其上的言语范畴而被赋予秩序时,才具有结构性。

利奇认为,仪式更有用处的处理是把它看做是视为所有行为都有的一个层面,即沟通层面。

这一论点是将语言的特点语言的特点赋予受文化规范的行为。

即事件(具体的行为)只有借助语言范畴的有序组合才可被看作是结构性的。

(我不知道利奇的意思是指“仪式”是一种被设计用来交流的语言,还是说我们应该从沟通功能来理解仪式。

)就是说,同样一种仪式,其实是一种用来表述社会规范的语言,可以被人们加以理解。

(那么我们的为什么一定要用实践行为来表达呢?为什么不用语言直截了当的讲呢?一个原因会不会是因为人们有意识的来强化自己的社会规范,将它在各个不同的场合,用不同的方式表达和强化,仪式或者神话其实都是社会力量展演的场景和平台。

)以社会结构的变迁为中心,利奇聚焦了其中的关键层面,首次立体而富有深度地建构了该研究的系统框架,全面鲜活的呈现了缅甸克钦人/景颇人政治生活的真实样态。

从社会结构的动态变迁视角出发,利奇以极为细腻而敏锐的、层层深入的追问方式,提炼出与克钦人社会形态变迁相关的几乎所有层面和因素——从克钦人和掸人生存的自然环境,到克钦人和掸人生产方式,从克钦人当时条件下的政治状况到历史上克钦人与周围其它族群之间的互动关系和社会结构变化情况的宏大背景,从克钦人关于各个本土概念的自我认知,到克钦人在现实生活中的行动逻辑和灵活化的解释。

虽然依据的主要是从交代问题及背景——阐释关键概念和社会规范——分析问题,提炼观点的方法来写的这本书,但利奇并没有满足于接受一种狭隘的共时性研究,和一种简单的从某一个人群范畴来理解克钦人。

利奇首先批评了传统的民族志报告中的静态的社会观,然后他表明了自己所要建立的分析框架,解释了自己是在哪一种意义上来使用关于分析的几个关键概念,比如社会结构与文化、诠释、单元社会、模型体系、仪式。

然后介绍了当地的自然环境,并分析了在这种自然环境基础之上建立起来的各种人群的生产方式和生产力水平。

在此之后,利奇批评了英国政府和各种前人所做的研究中,以一种语言上的分类标准来区分和划分各个人群范畴的方法,他指出,在实际的克钦人的现实生活中,人的身份往往具有一种多元性,即一个人可能同时具有多重的身份角色,根据在不同的场合之中选择使用那一种身份,而且当地人还存在一种变动的趋势,一个人能够“变成另外一个人”。

作者还针对性的提出,为什么在有些社区里,人们能够使用同一种语言,而在另外一些社区之中,人们却能够保存多种语言而不被同化?在简单的交代了传统研究应该关注的重点之后,利奇终于回过头来正式进入研究的场景。

像一般的人类学研究一样,他选择了一个具体的社区来考察社会变迁的问题,这个具体的社区就是帕朗。

也像所有的克钦人社会一样,帕朗也充斥着不稳定的因素。

利奇首先介绍了帕朗具体的地理位置和自然环境,然后从达玛母尤制度和氏族复仇的神话两方面来介绍了帕朗的不稳定性。

但是这种不稳定性还没有得到比较好的阐发,如果我们没有关于对帕朗这个地区的地方知识有一定基础的了解,那么我们是不可能真正理解帕朗社会的。

比如,当克钦人在使用“喀”这个词时,他是在使用与他整个社会生活范围相关联的概念。

如果我们要想深入的了解克钦社会,那么我们必须要了解克钦社会的基本的关键概念。

利奇说明了这样一个问题,在当地不同的人群,他们对于一些具体的声望、权力等级这些具体的问题上有着非常不同的看法,但是,他们关于如何去分辨一个人群拥有较高声望和权威地位的标准却是一致的。

因此,利奇实际上提请我们应该加以关注的是这些人群分类的规则和标准,在克钦人社会的规范中如何判定一个人群是应该享有较高声望地位的,如何区分一个社会之中人群的结构化关系的。

因此,利奇紧接着为读者展示了克钦贡萨社会中的结构性范畴。

(在后面利奇也简单介绍了贡劳社会和掸人社会的结构性范畴的不同。

)尽管在理想的社会规范上,克钦人的社会秩序应该是井然有序的,但是还是存在一些社会地位更加低下的人谋求更高社会地位的途径,他们能够灵活的利用同样的社会规范,来提高自己的社会地位。

比如在不同的氏族之中,会将同样一个故事讲述成不同的版本,每一个版本都有助于提高讲故事者的身份地位。

而在克钦人社会中,面临外在的外在政治环境和经济的变迁,克钦社会的结构总是处于变迁之中。

利奇在自然环境上的分析并没有得出什么结论。

但是在对于政治环境的分析上,他猜测说只有当外来因素导致掸人权力败落时,困境才会出现。

这时克钦山官就有机会攫取接近召帕的那种权力,也只有在这个时候,才有可能随之发生起义。

在对于人的因素的分析上,他得出结论说真正的贡劳反抗者并不是背弃了传统的克钦人规范,而是在向山官学习(就像山官在模仿掸人国王一样),他们的动机都是为了攫取权力。