【赏析】《记波外翁》台静农 文学考研

201810真题00531《中国当代文学作品选》(含解析)

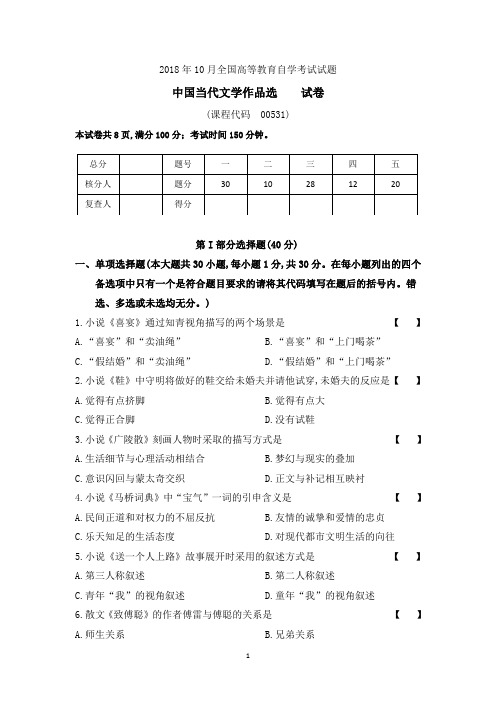

2018年10月全国高等教育自学考试试题中国当代文学作品选试卷(课程代码 00531)本试卷共8页,满分100分;考试时间150分钟。

第I部分选择题(40分)一、单项选择题(本大题共30小题,每小题1分,共30分。

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的请将其代码填写在题后的括号内。

错选、多选或未选均无分。

)1.小说《喜宴》通过知青视角描写的两个场景是【】A.“喜宴”和“卖油绳”B.“喜宴”和“上门喝茶”C.“假结婚”和“卖油绳”D.“假结婚”和“上门喝茶”2.小说《鞋》中守明将做好的鞋交给未婚夫并请他试穿,未婚夫的反应是【】A.觉得有点挤脚B.觉得有点大C.觉得正合脚D.没有试鞋3.小说《广陵散》刻画人物时采取的描写方式是【】A.生活细节与心理活动相结合B.梦幻与现实的叠加C.意识闪回与蒙太奇交织D.正文与补记相互映衬4.小说《马桥词典》中“宝气”一词的引申含义是【】A.民间正道和对权力的不屈反抗B.友情的诚挚和爱情的忠贞C.乐天知足的生活态度D.对现代都市文明生活的向往5.小说《送一个人上路》故事展开时采用的叙述方式是【】A.第三人称叙述B.第二人称叙述C.青年“我”的视角叙述D.童年“我”的视角叙述6.散文《致傅聪》的作者傅雷与傅聪的关系是【】A.师生关系B.兄弟关系C父子关系 D.朋友关系7.“荷花淀深”的代表作家是【】A.汪曾祺B.孙犁C.丰子恺D.阿城8.“文革”后,表达了当代中国知识分子良知觉醒的代表作是【】A.《随想录》B.《回看血泪相和流》C.《哭小弟》D.《干校六记》9.散文《母亲的羽衣》一文的主题是【】A.对女性婚后不幸命运的同情 B对母亲少女时代美好生活的回忆C.对母爱的真诚讴歌D.对母女情深的赞颂10.下列选项中,属于张洁的一组作品是【】A.《方舟》《拣麦穗》B.《白雪乌鸦》《亲亲土豆》C.《与往事干杯》《私人生活》D.《小姨多鹅》《少女小渔》11.散文《学圃记闲》记叙了杨绛与丈夫钱钟书的生活故事,其时代背景是【】A.抗日战争时期B.“文革”时期C.解放战争时期D.改革开放时期12.下列诗人中,属于“七月诗派”的是【】A.北岛B.曾卓C.西川D.王家新13.散文《秦腔》中呈现出的秦腔艺术特点是【】A.秀而无骨B.细腻婉转C.大喊大叫D.清脆流丽14.散文《巩乃斯的马》用来与巩乃斯的马进行对比,借此表现其特性的动物【】A.牛、羊和骆驼B.牛、骆驼和驴子C.狗、骆驼和驴子D.羊、狗和牛15.散文《我与地坛》中的“我”指的是【】A.郭路生B.张承志C.高晓声D.史铁生16.散文《髻》中“髻”象征着女子的青春美丽,寄寓着母亲和姨娘的喜怒哀愁,文中“我”更喜欢的是【】A.母亲的“飽鱼头” B.姨娘的“横爱司髻”C.母亲的“风凰髻”D.姨娘的“螺丝髻”17.悼亡散文《记波外翁》中,“波外翁”乔大壮去世的原因是【】A.被杀B.重病C.自杀D.醉酒18.散文《致西绪福斯》中,作者重新解读的西绪福斯神话来自【】A.古希腊神话B.古罗马神话C.古印度神话D.古埃及神话19.诗歌《望星空》中所抒发的情感变化轨迹是【】A.由惆怅到自豪B.由豪迈到惆怅C.由惆怅到苦闷D.由痛苦到绝望20.诗歌《麦坚利堡》的语言特点是【】A.简洁明快B.含蓄隽永C.风趣幽默D.凝练沉重21.“她有拨开历史风尘的睫毛她有看透岁月篇章的瞳孔”,这些诗句表达的意蕴是【】A.对未来抱有坚定的信心 B.迫切需要人们的赞美C.希望获得美好的爱情D.希望社会快速地发展22.诗歌《乡愁》的形式特点是【】A.诗节匀称,句式整齐B.诗节均衡对称,又有长短句变化C.句式整饬,节奏铿锵D.诗行整齐,节与节之间转韵23.诗歌《双桅船》中诗人展开抒情的视角是【】A.双桅船B.灯C.岸D.风暴24.诗歌《就是那一只蟋蟀》中意象运用上呈现出来的特点是【】A.简练B.繁多C.深邃D.直白25.诗歌《智慧之歌》中,诗句“那是遥远天边的灿烂的流星”形容的是【】A.青春的爱情B.喧腾的友谊C.迷人的理想D.宏伟的事业26.诗歌《红玉米》的开头和结尾以“宣统那年的风吹着”和“一九五八年的风吹着”寄寓的是【】A.历史文化与现代精神 B.童年记忆与现实体验C.童年记忆与未来憧憬D.未来愿景与当下现实27.诗歌《重读<圣经〉——“牛棚”诗抄第n篇》将《圣经》故事当成背景和比照的对象,由此凸显的是【】A.革命先烈的奋斗精神 B.建国初期的政治运动C.“文革”时期的社会现实D.日常生活的所见所闻28.“一株镜子里的蔷薇”“华清池中/等待双手捧起的/泡沫”“一朵菊花在她嘴边/一口黑井在她眼中”,这些诗句描绘的人物形象是【】A.蓝田玉 B.马丽娅C.杨贵妃D.花木兰29.诗歌《哎,大森林——刻在烈士饮恨的洼地上》运用的主要艺术手法是【】A.象征B.隐喻C.对比D.夸张30.话剧《关汉卿》剧情展开的中心线索是【】A.关汉卿一生的经历B.关汉卿和朱帘秀的爱情纠葛C.关汉卿的抗元活动D.《窦娥冤》的创作和演出二、多项选择题(本大题共5小题,每小题2分,共10分。

专题06 古代诗歌阅读-2023年高考真题和模拟题语文分项汇编(解析卷)

专题06:古代诗歌阅读(2023·全国·统考新高考I真题)阅读下面这首宋诗,完成下面小题。

答友人论学林希逸逐字笺来学转难①,逢人个个说曾颜②。

那知剥落皮毛处,不在流传口耳间。

禅要自参求印可,仙须亲炼待丹还。

卖花担上看桃李,此语吾今忆鹤山③。

【注】①笺:注释。

这里指研读经典。

②曾颜:孔子的弟子曾参和颜回。

③鹤山:南宋学者魏了翁,号鹤山。

1.下列对这首诗的理解和赏析,不正确的一项是()A.诗的首联描述了当时人们不畏艰难、努力学习圣人之道的学术风气。

B.诗人认为,“皮毛”之下精要思想的获得,不能简单依靠口耳相传。

C.颈联中使用“自”“亲”二字,以强调要获得真正学识必须亲自钻研。

D.诗人采用类比等方法阐明他的治学主张,使其浅近明白、通俗易懂。

2.诗的尾联提到魏了翁的名言:“不欲于卖花担上看桃李,须树头枝底方见活精神也。

”结合本诗主题,谈谈你对这句话的理解。

【答案】1.A 2.①卖花担上的桃李,虽然也缤纷绚烂,但活力已经不再。

②唯有回归本原,方能获得学问真谛,就如同在树头枝底欣赏桃李,方能体会到其活泼的精神。

【解析】1.本题考查学生理解诗歌内容,赏析诗歌语言、手法的能力。

A.“不畏艰难、努力学习圣人之道的学术风气”错误,“学转难”表明用“逐字笺”的学习方法难以理解经典真谛,且“逢人个个说曾颜”也并非指努力学习圣人之道,而是讽刺当下人们对圣人之道的学习流于表面。

故选A。

2.本题考查学生理解诗句内涵,把握诗歌主题的能力。

由题干可知,首先要把握魏了翁名言的意思。

“不欲于卖花担上看桃李,须树头枝底方见活精神也”是说在树头枝底观赏桃李才能体会到其活泼泼的精神状态。

接着把握本诗尾联的内容并结合诗歌的主题来谈自己的理解。

“卖花担上看桃李,此语吾今忆鹤山”是说大家在肩挑的担子上观看鲜花,在喧闹的酒楼上欣赏音乐,根本想象不到桃李绽放的盛况,也不可能体会到丝竹管弦的精妙。

结合诗歌的标题“答友人论学”可知,此处用“看桃李”来喻指做学问,以“树头枝底”来喻指学问的本源,诗人以此说明要想获得学问的真谛需要回归本源,这就如同观赏桃李,卖花担上的桃李虽美,但离开“树头枝底”,没有了活力,唯有到树头枝底才能体会到其活泼的精神状态。

00531中国当代文学作品选历年真题及答案 考试频率

考期作者类型作品问202210我与地坛202210没压中关汉卿202210送一个人上路202210有的人--纪念鲁迅有感202210麦坚利堡202210202210202210202204陈染精说空的窗简析陈染小说《空的窗》的叙事特点。

202204老舍精戏茶馆简析老舍话剧《茶馆》的主题思想。

202204台静农泛散记波外翁简析台静农散文《记波外翁》刻画波外翁性格的艺术方法。

202204西川诗歌泛诗一个人老了简析西川诗歌《一个人老了》的主题意蕴。

202204孙犁精散黄鹂病期琐事分析孙犁散文《黄鹂——病期琐事》怎样通过叙述和描绘有关黄鹏的日常生活画面以揭示美的含义。

202110海子诗歌精诗麦地简析海子诗歌《麦地》中重要意象所蕴含的意义。

202110田汉精戏关汉卿简析田汉话剧《关汉卿》的主题意蕴。

202110张承志泛说残月简析张承志小说《残月》中杨三老汉这一艺术形象。

202110柯灵散文泛散回看血泪相和流简析柯灵散文《回看血泪相和流》的艺术特点。

202110阿城精说棋王论述阿城小说《棋王》中对“吃”和“棋”的描写内容以及由此揭示的主题意蕴。

202110 202110202104王蒙精说组织部来了个年轻人 这个简析王蒙小说《组织部来了个年轻人》的主题意蕴。

202104老舍精戏茶馆简析老舍戏剧《茶馆》的结构特征。

202104王小波泛散一只特立独行的猪结合历史背景,简析王小波散文《一只特立独行的猪》中“猪”的形象及其意义。

202104绿原泛诗重读(圣经)——“牛棚”诗抄第n篇简析绿原诗歌《重读(圣经)——“牛棚”诗抄第n篇》的表现手法。

202104茹志鹃精说百合花论述茹志鹃小说《百合花》的主题意蕴及艺术特色。

202104 202104 202104202010严歌苓精说少女小渔简析严歌苓小说《少女小渔》的艺术特色。

202010琦君散文泛散髻简析琦君散文《髻》的主题意蕴。

202010北岛诗歌泛诗回答简析北岛诗歌《回答》的语言特色。

2025届高三语文一轮复习常考知识点训练21古代诗歌阅读含解析

古代诗歌阅读1、阅读下面呢这首诗,完成问题。

寄外舅郭大夫①陈师道巴蜀通归使,妻孥且旧居。

深知报消息,不忍问何如。

身健何妨远,情亲未肯疏。

功名欺老病,泪尽数行书。

【注】①元丰七年五月,陈师道的岳父郭概赴蜀任职,陈因家贫,无力赡养家室,所以妻子和三子女都随郭赴蜀。

陈则留长安。

此诗是分别后作。

外舅:古代媳妇称公婆为“舅姑”,女婿称呼岳父为“外舅”。

1.下列对这首诗的赏析,不恰当的一项是( )A.首句说从遥远的四川,回来一个带信的使者。

一个“通”字,把“巴蜀”和“归使”串联起来,说明获知“巴蜀”之地妻子儿女消息的艰难。

B.“妻孥且旧居”一句写妻子儿女仍在外家居住,这既是信使带来的消息,又是作者内心独白。

C.颔联中“深知”与“不忍”写作者明知道信使是报消息的,但又不忍心问,将作者想知道家人的消息但又胆怯是坏消息的冲突心理体现得淋漓尽致。

D.颈联运用设问的修辞手法,写出了距离遥远不算什么,亲情不会因此而生疏,关键是家人的身体要健康,这既是作者对妻儿的劝慰,也是自我安慰。

2.这首诗表达了诗人哪些思想感情?结合诗句简要分析。

2、阅读下面这首宋诗,完成问题。

再泛吴江①[宋]王禹偁二年为吏住江滨,重到江头照病身。

满眼碧波输野鸟,一蓑疏雨属渔人。

随船晓月孤轮白,入座晴山数点春。

张翰②精灵还笑我,绿袍③照旧惹埃尘。

注:①本诗写于诗人其次次遭贬之时。

②张翰,吴郡人,西晋文学家,齐王司马囧执政时,任大司马东曹掾。

后知司马囧将败,又因秋风起,思念家乡鲈鱼脍,遂辞官归吴。

③绿袍,古代低级官员的官服。

1.下列对这首宋诗的赏析,不恰当的一项是( )A.首联既交代了被贬吴地、疾病缠身的写作背景,也照应了“再泛吴江”的诗题,还与尾联的“绿袍”呼应。

B.颔联以“碧波”“疏雨”设喻,并恰到好处地运用“输”“属”二字,表达了诗人对仕途坎坷的无奈与不满。

C.颈联以移动的视角写景,照应了题目“泛吴江”;再以晓月孤轮、春山数点,表达了诗人泛舟时的心境。

高三语文百所名校好题速递分项解析汇编:(第02期)专题05诗歌鉴赏(含解析)

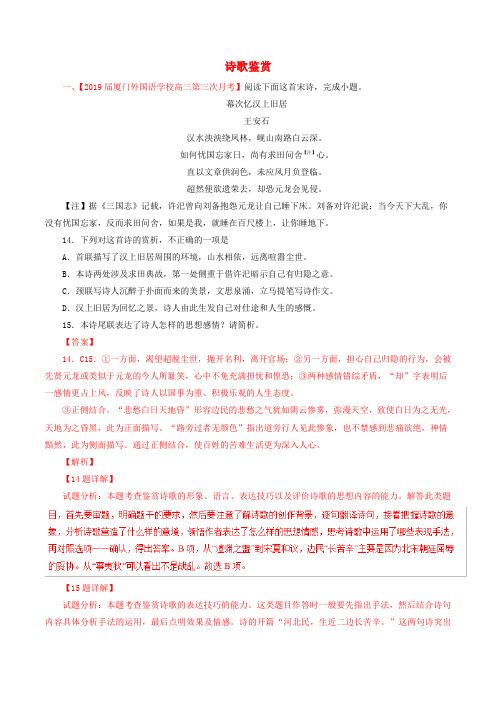

诗歌鉴赏一、【2019届厦门外国语学校高三第三次月考】阅读下面这首宋诗,完成小题。

幕次忆汉上旧居王安石汉水泱泱绕凤林,岘山南路白云深。

如何忧国忘家日,尚有求田问舍【注】心。

直以文章供润色,未应风月负登临。

超然便欲遗荣去,却恐元龙会见侵。

【注】据《三国志》记载,许汜曾向刘备抱怨元龙让自己睡下床。

刘备对许汜说:当今天下大乱,你没有忧国忘家,反而求田问舍,如果是我,就睡在百尺楼上,让你睡地下。

14.下列对这首诗的赏析,不正确的一项是A.首联描写了汉上旧居周围的环境,山水相依,远离喧嚣尘世。

B.本诗两处涉及求田典故,第一处侧重于借许汜暗示自己有归隐之意。

C.颈联写诗人沉醉于扑面而来的美景,文思泉涌,立马提笔写诗作文。

D.汉上旧居为回忆之景,诗人由此生发自己对仕途和人生的感慨。

15.本诗尾联表达了诗人怎样的思想感情?请简析。

【答案】14.C15.①一方面,渴望超脱尘世,抛开名利,离开官场;②另一方面,担心自己归隐的行为,会被先贤元龙或类似于元龙的今人所耻笑,心中不免充满担忧和惶恐;③两种感情错综矛盾,“却”字表明后一感情更占上风,反映了诗人以国事为重、积极乐观的人生态度。

③正侧结合。

“悲愁白日天地昏”形容边民的悲愁之气犹如阴云惨雾,弥漫天空,致使白日为之无光,天地为之昏黑,此为正面描写。

“路旁过者无颜色”指出道旁行人见此惨象,也不禁感到悲痛欲绝,神情黯然,此为侧面描写。

通过正侧结合,使百姓的苦难生活更为深入人心。

【解析】【14题详解】试题分析:本题考查鉴赏诗歌的形象、语言、表达技巧以及评价诗歌的思想内容的能力。

解答此类题【15题详解】试题分析:本题考查鉴赏诗歌的表达技巧的能力。

这类题目作答时一般要先指出手法,然后结合诗句内容具体分析手法的运用,最后点明效果及情感。

诗的开篇“河北民,生近二边长苦辛。

”这两句诗突出“近”与“长”二字,黄河以北边地的人民因“生近二边”而长期饱尝辽和西夏的侵扰之苦,接下去,诗人选取了一组典型材料,具体描写“河北民”的“长苦辛”。

2023年全国高等教育自学考试试题《中国当代文学作品选》模拟试卷一

2023年全国高等教育自学考试试题《中国当代文学作品选》模拟试卷一1. 【单项选择题】《组织部来了(江南博哥)个年轻人》中,林震到区委组织部之前的身份是()A. 小学教师B. 工厂干部C. 复员荣军D. 待业青年正确答案:A参考解析:《组织部来了个年轻人》中,林震到区委组织部之前的身份是小学教师。

2. 【单项选择题】《组织部来了个年轻人》中的刘世吾是一个()A. 一心向上爬的官僚主义者B. 饱食终日、无所事事的官僚主义者C. 性格复杂、充满矛盾的官僚主义者D. 搞形式主义、“面子工程”的官僚主义者正确答案:C参考解析:《组织部来了个年轻人》中的刘世吾是一个性格复杂、充满矛盾的官僚主义者。

3. 【单项选择题】《组织部来了个年轻人》中,自称“哑嗓子的歌手”的人物是()A. 林震B. 王清泉C. 刘世吾D. 赵慧文正确答案:D参考解析:《组织部来了个年轻人》中,自称“哑嗓子的歌手”的人物是赵慧文。

4. 【单项选择题】小说《百合花》的时代背景是()A. 抗日战争期间B. 解放战争期间C. 抗美援朝期间D. 鸦片战争期间正确答案:B参考解析:《百合花》的故事发生在解放战争时期一个前沿包扎所里。

5. 【单项选择题】《游园惊梦》中的故事发生在()A. 南京B. 纽约C. 上海D. 台湾正确答案:D参考解析:《游园惊梦》写的是1949年从大陆,撒高到台湾的国民党上流社会人士的生活际遇、心理反应及五六十年代的台湾现实。

6. 【单项选择题】以一对身高成反常比例的知识分子夫妇的命运来反映“文革”对人性摧残的小说是()A. 《喜宴》B. 《高女人和她的矮丈夫》C. 《将军族》D. 《百合花》正确答案:B参考解析:《高女人和她的矮丈夫》描写了一对身高成反常比例的知识分子夫妇在“文革”中的悲惨遭遇,谴責了“文革”时期残酷的政治斗争对人性的严重摧残。

7. 【单项选择题】下列作品中,诗化生活场景和自然景物,创造空灵蕴藉的艺术境界的是()A. 《哦,香雪》B. 《少女小渔》C. 《陈奂生上城》D. 《棋王》正确答案:A参考解析:在《哦,香雪》中,作者以清新婉丽的语言,将生活场景与自然景物诗化,创造了空灵蕴藉的艺术境界。

中国当代文学作品选自考题-4_真题-无答案

中国当代文学作品选自考题-4(总分100,考试时间90分钟)一、单项选择题(在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的。

)1. 《致傅聪》一文中,傅聪的职业是______。

A.钢琴家 B.作家C.翻译家 D.外交家2. 《黄鹂》选自孙犁的______。

A.《秀露集》 B.《风云初记》C.《铁木前传》 D.《晚华集》3. 巴金的《怀念萧珊》是一篇______。

A.描绘爱妻容貌的思念之作 B.忆苦思甜的抒怀之作C.控诉“文革”罪恶的悼亡之作 D.悲观厌世的沉沦之作4. 《母亲的羽衣》的主题是______。

A.赞美童心 B.讴歌母爱C.宣扬真理 D.追求梦想5. 《拣麦穗》中对“我”特别疼爱的老人是______。

A.看瓜园的 B.卖灶糖的C.卖针线的 D.卖米酒的6. 《学圃记闲》出自下列哪部作品______。

A.《洗澡》 B.《将饮茶》C.《方舟》 D.《干校六记》7. 《和尚之喻》的作者是______。

A.杨绛 B.贾平凹C.周涛 D.邵燕祥8. 贾平凹在《秦腔》中说,八百里秦川农民视为生命“五大要素”的,除秦腔外,还有______。

A.“西凤”白酒、长线辣子、大叶卷烟、羊肉泡馍B.西河大鼓、长线辣子、大叶卷烟、羊肉泡馍C.黄土高原、“西凤”白酒、大叶卷烟、羊肉泡馍D.西河大鼓、“西凤”白酒、大叶卷烟、牛肉泡馍9. 下列作家属于“新边塞诗派”的是______。

A.周涛 B.史铁生C.张洁 D.邵燕祥10. 创作小说《我的遥远的清平湾》和《务虚笔记》的作家是______。

A.张炜 B.丰子恺C.史铁生 D.邵燕祥11. 下列作品属于琦君创作的是______。

A.《巩乃斯的马》 B.《拣麦穗》C.《髻》 D.《怀念萧珊》12. 《缘缘堂续笔》的作者是______。

A.西西 B.张晓风C.丰子恺 D.张炜13. 《记波外翁》是一篇______。

A.悼念同学之作 B.悼念长辈之作C.悼念亡友之作 D.悼念兄长之作14. 《拾婴记》中,卢杏仙不收留遗弃在自己羊圈中的女婴的主要原因是______。

中国当代文学作品选,测试题 (6)

泛读部分《散文》练习题一、单项选择题1.对王小波的思想随笔的语言风格,表述错误的是()A、犀利幽默,妙趣横生B、既令人捧腹,又令人掩卷沉思C、诙谐中谈论沉重的主题D、语言严肃,思想沉重【解析】(P365):D 语言是幽默诙谐的。

2.对《一只特立独行的猪》的主题表述错误的是()A、对听任权势和命运摆布的否定与批判B、对理想主义理想和独立自由精神的赞赏C、对“文革”时代的荒诞现实的凸显和批判D、对猪的特立独行的怜悯和痛恨【解析】(P365):D 考查文章主题,全篇蕴含着的令人警醒的主题,即对听任权势和命运摆布的否定与批判,对理性主义理想和独立自由精神的赞赏。

作者就是一个特立独行的人,这只猪其实是作者自己理想的化身。

在这只猪身上,体现了作者自嘲中的自许,又寓讽刺和批判于幽默诙谐之中。

3.《一只特立独行的猪》中,猪学会了()给它招致了麻烦。

A、汽车响B、汽笛叫C、拖拉机响D、人说话【解析】(P364):B考查内容情节,猪学会了汽笛叫给它招致了麻烦。

4.下列作家是“七月”派成员的是()。

A、牛汉B、周涛C、台静农D、丰子恺【解析】(P353):A 考查作家作品,牛汉(1923—),原名史成汉,生于山西定襄,“七月诗派”诗人。

代表作有诗集《温泉》、《沉默的悬崖》等,代表诗作有诗歌《华南虎》、《悼念一棵枫树》等。

5.《下列不属于张炜长篇小说的是()A、《古船》B、《九月寓言》C、《秋天的愤怒》D、《丑行或浪漫》【解析】(P355):C 《秋天的愤怒》是中篇小说。

6.《早熟的枣子》是对作者在()的同题诗歌的一个生动诠释。

A、20世纪60年代B、20世纪70年代C、20世纪80年代D、20世纪90年代【解析】(P353):C 考查【提示】内容。

《早熟的枣子》是对作者写于20世纪80年代初的同题诗歌的一个生动诠释。

7.下列对《父亲,树林和鸟》一文的主题及艺术特色表述错误的是()A、这是一首含蓄的散文诗,具有浓郁的诗意。

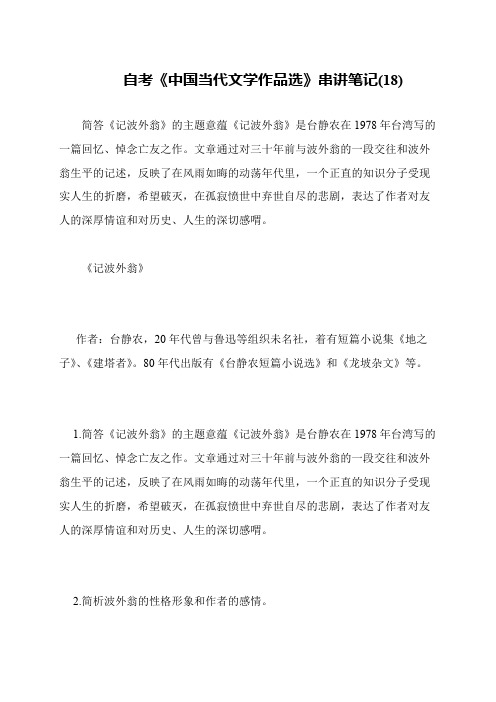

自考《中国当代文学作品选》串讲笔记(18)

自考《中国当代文学作品选》串讲笔记(18)

简答《记波外翁》的主题意蕴《记波外翁》是台静农在1978年台湾写的一篇回忆、悼念亡友之作。

文章通过对三十年前与波外翁的一段交往和波外翁生平的记述,反映了在风雨如晦的动荡年代里,一个正直的知识分子受现实人生的折磨,希望破灭,在孤寂愤世中弃世自尽的悲剧,表达了作者对友人的深厚情谊和对历史、人生的深切感喟。

《记波外翁》

作者:台静农,20年代曾与鲁迅等组织未名社,着有短篇小说集《地之子》、《建塔者》。

80年代出版有《台静农短篇小说选》和《龙坡杂文》等。

1.简答《记波外翁》的主题意蕴《记波外翁》是台静农在1978年台湾写的一篇回忆、悼念亡友之作。

文章通过对三十年前与波外翁的一段交往和波外翁生平的记述,反映了在风雨如晦的动荡年代里,一个正直的知识分子受现实人生的折磨,希望破灭,在孤寂愤世中弃世自尽的悲剧,表达了作者对友人的深厚情谊和对历史、人生的深切感喟。

2.简析波外翁的性格形象和作者的感情。

全国自考(中国当代文学作品选)模拟试卷7(题后含答案及解析)

全国自考(中国当代文学作品选)模拟试卷7(题后含答案及解析)题型有:1. 单项选择题 2. 多项选择题 4. 简答题 5. 论述题 6. 阅读分析题单项选择题1.摆脱终生残疾所带来的阴影,勇敢地向命运挑战并成为新时期文坛上的一个重要而独特的作家的是【】A.海子B.史铁生C.穆旦D.郭路生正确答案:B2.下列作品中,讴歌人民群众与子弟兵的鱼水深情的名篇是【】A.《空的窗》B.《少女小渔》C.《百合花》D.《组织部来了个年轻人》正确答案:C解析:本题考查作品的主题意蕴。

《百合花》围绕一个战士向老乡“借被子”的事件,从特定角度表现了军民团结、生死与共的主题:3.《组织部来了个年轻人》中,自称“哑嗓子的歌手”的人物是【】A.林震B.王清泉C.刘世吾D.赵慧文正确答案:D4.下列作品中,诗化生活场景和自然景物,创造空灵蕴藉的艺术境界的是【】A.《哦,香雪》B.《少女小渔》C.《陈奂生上城》D.《棋王》正确答案:A解析:本题考查作品的艺术特色。

在《哦,香雪》中,作者以清新婉丽的语言,将生活场景与自然景物诗化,创造了空灵蕴藉的艺术境界。

5.下列哪一项是臧克家的作品【】A.《风云初记》B.《父亲,树林和鸟》C.《有的人》D.《相信未来》正确答案:C解析:本题考查臧克家的作品。

ABD三项分别是孙犁、牛汉、郭路生的作品。

6.《邢老汉和狗的故事》一文具有浓厚的【】A.喜剧色彩B.幽默气息C.悲剧色彩D.指导意义正确答案:C解析:本题考查《邢老汉和狗的故事》的叙事特点。

《邢老汉和狗的故事》把邢老汉的精神痛苦和孤寂写到了令人战栗的地步,给人很大的情感冲击。

平缓的叙述中夹杂简洁的议论,笔墨沉郁、凝重,具有浓厚的悲剧色彩。

7.《空的窗》采用的叙事方式是【】A.全知叙事B.第一人称叙事C.第三人称叙事D.第一人称和第三人称交叉进行正确答案:B解析:本题考查《空的窗》的叙事方式。

《空的窗》以第一人称叙事的方式展开,“我”一直潜伏在故事中,是这个故事的叙述者。

中国当代文学作品选,自考真题 (1)

全国2010年10月高等教育自学考试中国当代文学作品选试题课程代码:00531一、单项选择题(本大题共30小题,每小题1分,共30分)在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的,请将其代码填写在题后的括号内。

错选、多选或未选均无分。

1.《组织部来了个年轻人》中刘世吾的口头禅“就那么回事”,主要说明他( )A.怀疑一切,看不惯社会上的许多现象B.单纯质朴C.看透一切,极端冷漠,不思进取D.自私狂妄【解析】:C 对于一切不再操心,不再爱憎,“就那么回事”成为他的处世哲学。

2.《下放记别》中的默存是指( )A.巴金B.钱钟书C.沈从文D.台静农【解析】:B 钱钟书(1910年-1998年),1910年11月21日出生于江苏无锡,原名仰先,字哲良,后改名钟书,字默存,号槐聚,曾用笔名中书君,中国现代作家、文学研究家。

3.写于90年代初,但在诗的开头仍可品味出诗人青春历劫、中年归来之后苦涩心情的作品是( )A.艾青的《慕尼黑》B.冀汸的《我》C.海子的《麦地》D.余光中的《春天,遂想起》【解析】:B 《我》是冀汸90年代初的作品,诗的开头仍可听出诗人青春历劫中年归来后心情的苦涩。

这不是个人的痛苦,而是历史上一代人心上留下的创伤,具有典型性所必须的普遍性。

4.“我爱咱们的国家,可是谁爱我呢?”在《茶馆》中说出这句台词的人物是( )A.松二爷B.秦仲义C.常四爷D.王利发【解析】:C “我在咱们国家,可是谁爱我呢”这是他对自己的一生发出凄凉的哀嚎!5.在小说《“锻炼锻炼”》中,“小腿疼”的主要性格特征是( )A.懒惰B.狠毒C.狡猾D.伶俐【解析】:A “小腿疼“年轻时得过连疮,丈夫死后几年没有痛,儿子娶了媳妇儿之后开始痛。

高兴时候不疼,不高兴就疼。

看戏、逛会、游门、客串时就不疼,一做活儿就疼。

6.《记波外翁》一文结尾处引用一首题为《生查子》的悼亡诗,有“君去骨成尘,我住头如雪”两句。

此诗是( )A.台静农悼波外翁之作B.乔大壮悼亡妻之作C.台静农悼许季茀之作D.波外翁悼许季茀之作【解析】:B 波外翁有四子三女,都已成立,而夫人去世了,使他更为寂寞,尤其是一个心情沮丧的人。

专题17 古代诗歌阅读之赏析艺术技巧-2023年高考语文真题题源解密(原卷版)

专题十七古代诗歌阅读之赏析艺术技巧目录:2023年真题展现真题考查解读近年真题对比命题规律解密名校模拟探源高考必备知识(2023·全国乙卷)阅读下面这首宋词,完成下面小题。

破阵子陆游看破空花尘世,放轻昨梦浮名,蜡屐登山真率饮,筇杖穿林自在行,身闲心太平。

料峭余寒犹力,廉纤细雨初晴。

苔纸闲题溪上句,菱唱遥闻烟外声。

与君同醉醒。

1. 下列对这首词的理解和赏析,不正确的一项是()A. 词人以“空花”“昨梦”喻指过往的虚无,“看破”“放轻”宣示自己告别过去。

B. 词人着屐拄杖、登山穿林,一个远离尘世、悠游自在的山野隐逸形象跃然纸上。

C. 细雨初晴的春日,依然会使人感觉到寒冷,但这并没有影响词人的轻松自得。

D. 词人在最后表示,希望远方友人能与自己同饮共醉,表达了真挚的思念之情。

2. 这首词是如何表现人闲适心情的?请结合作品简要分析。

【命题意图】本题考查学生读懂诗歌,赏析诗歌艺术手法的能力,要求学生根据题目要求鉴赏诗歌。

学生应注意平时的积累,形成知识体系,结合各方面因素读懂诗歌,规范准确作答。

【得分要点】鉴赏诗歌的表达技巧1. 鉴赏诗歌中常见的修辞手法(1)必须了解常见的几种修辞手法在形式上的特点。

有学者将修辞手法分为三大类:描绘组,如比喻,比拟,夸张。

句式组:如排比,对偶,顶真。

表达组:如反问,双关,反语等。

这些修辞手法在语法形式和内容等方面都各有特点。

因此必须具备这方面的相关知识。

(2)了解各种修辞手法的一般作用。

在具体的诗句中,修辞手法的独特作用,是指该修辞手法一般作用的某一方面。

(3)鉴赏修辞手法的应用,必须联系诗歌的具体内容来分析,不能仅仅只指出“是什么修辞手法”。

2. “鉴赏诗歌的表现手法”方法指导(1)在宏观把握全诗思想内容的前提下,明确所考诗句所运用的表现手法。

表现手法一定与抒发的主要情感、凸显的诗作主旨密切相关。

(2)即使命题者从局部设题,也应与诗歌主旨、诗歌所抒发的情感的主调联系起来考虑。

高考语文专题冲刺 专题12.2 古代诗歌阅读二(含解析)(2021年最新整理)

2017年高考语文专题冲刺专题12.2 古代诗歌阅读二(含解析)编辑整理:尊敬的读者朋友们:这里是精品文档编辑中心,本文档内容是由我和我的同事精心编辑整理后发布的,发布之前我们对文中内容进行仔细校对,但是难免会有疏漏的地方,但是任然希望(2017年高考语文专题冲刺专题12.2 古代诗歌阅读二(含解析))的内容能够给您的工作和学习带来便利。

同时也真诚的希望收到您的建议和反馈,这将是我们进步的源泉,前进的动力。

本文可编辑可修改,如果觉得对您有帮助请收藏以便随时查阅,最后祝您生活愉快业绩进步,以下为2017年高考语文专题冲刺专题12.2 古代诗歌阅读二(含解析)的全部内容。

专题12 古代诗歌阅读二一、阅读下面这首宋词,完成各题.行香子赵鼎草色芊绵,雨点阑斑.糁飞花、还是春残.天涯万里,海上三年.试倚危楼,将远恨,卷帘看.举头见日,不见长安.谩凝眸、老泪凄然。

山禽飞去,榕叶生寒。

到黄昏也,独自个,尚凭阑。

【注】1138年,面对金国的进攻,南宋大臣多主张割地求和;赵鼎坚决反对,遭到秦桧忌恨。

秦桧做宰相后,将他一贬再贬,最后流放到吉阳军(今海南三亚).赵鼎最终绝食而死.1.下列对这首词的理解,不正确的两项是( )A.“草色芊绵。

雨点阑斑"描写了草木繁密茂盛、小雨淅沥的景色,作者借景抒情,以乐景衬哀情。

B.“天涯万里,海上三年”概括了作者被贬谪到海南的三年生活,万里之遥,三年之久,语甚沉痛.C.“举头见日,不见长安"中的“长安”实际上是指南宋的都城临安,这是作者的一种委婉的说法。

D.“谩凝眸”是说枉自定睛远望,不能慰己老怀,所以紧跟着的就是“老泪凄然”,表现了被贬谪的愁绪。

E.“山禽飞去,榕叶生寒”描写了作者凭栏远眺所见的景色,山鸟飞去,榕叶生在寒冷的环境之中。

2.这首词表达了作者怎样的思想情感?请简要分析。

答:【答案】1.AE2.作者运用“雨点"“天涯”“山禽”“黄昏"等多种意象,写出了长期贬谪海上的内心孤独和落寞,表达了诗人无比凄凉,以及去国怀乡的复杂情感。

02 中国现代文学·名词解释(修订版)讲解

[NJU]文学考研资料[中国现代文学·名词解释]*注:1、[xxxx]为历年真题名词解释;【xxxx】为历年真题论述题(涉及)2、【Z】直通车;【Y】阳光版;【S】三十年;【X】新文学史;【B】修订一、基本名词术语1、小说界革命“小说界革命”是1902年梁启超发起的,《新小说》杂志在日本横滨创刊。

梁启超在《论小说与群治之关系》中,提出了"今日欲改良群治,必自小说界革命始,欲新民,必自新小说始"的口号,这是"小说界革命"的开始。

首先,梁启超强调了小说对于社会改革和社会进步的积极作用,将其地位提高到经史、语录、律例之上,打破了千百年来鄙薄小说的传统偏见。

其次,提倡小说界革命,将小说创作纳入资本主义社会改革的轨道,并为小说作出新的分类,为新小说的创作题材揭示了广泛而现实的内容范围第三,揭示了小说具有"浅而易解"、"乐而多趣"的艺术特点,分析了小说具有"支配人道"的"熏"、"浸"、"刺"、"提"四种艺术感染力量。

由此发起的“新小说”创作,成绩虽然不大,却对进一步提高小说在民众心目中的位置,起到推波助澜的作用。

【Z】2、“八事”1917年1月,胡适在《新青年》上发表了《文学改良刍议》,这是文学革命正式发难的标志。

他倡导语体革新,废文言而倡白话。

他提出文学改良应从“八事”着手,即:须言之有物、不模仿古人、须讲求文法、不作无病之呻吟、务去滥调套语、不用典、不讲对仗、不避俗字俗语。

此“八事”从不同角度针砭了旧文坛的复古主义和形式主义流弊,并粗浅地触及了文学内容与形式的关系、文学的时代性与社会性以及语言变革等重要问题,初步阐明了新文学的要求与推行白话语体文的立场。

【Z】3、“三大主义”1917年2月,陈独秀在《新青年》上发表了《文学革命论》,他勇敢地擎起“文学革命军”之大旗,表明了更加坚定的文学革命立场,明确提出“三大主义”作为文学革命的征战目标:曰推到雕琢的阿谀的贵族文学,建设平易的抒情的国民文学;曰推到陈腐的铺张的古典文学,建设新鲜的立诚的写实文学;曰推到迂晦的艰涩的山林文学,建设明了的通俗的社会文学。

(全新整理)10月全国自考中国当代文学作品选试题及答案解析

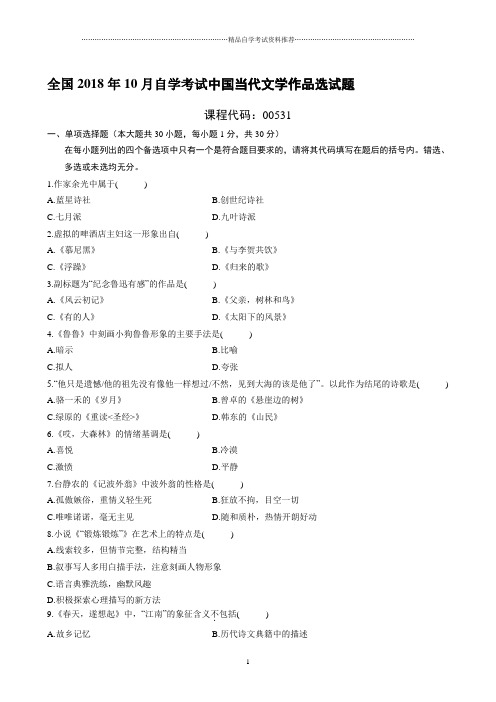

全国2018年10月自学考试中国当代文学作品选试题课程代码:00531一、单项选择题(本大题共30小题,每小题1分,共30分)在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的,请将其代码填写在题后的括号内。

错选、多选或未选均无分。

1.作家余光中属于( )A.蓝星诗社B.创世纪诗社C.七月派D.九叶诗派2.虚拟的啤酒店主妇这一形象出自( )A.《慕尼黑》B.《与李贺共饮》C.《浮躁》D.《归来的歌》3.副标题为“纪念鲁迅有感”的作品是( )A.《风云初记》B.《父亲,树林和鸟》C.《有的人》D.《太阳下的风景》4.《鲁鲁》中刻画小狗鲁鲁形象的主要手法是( )A.暗示B.比喻C.拟人D.夸张5.“他只是遗憾/他的祖先没有像他一样想过/不然,见到大海的该是他了”。

以此作为结尾的诗歌是( )A.骆一禾的《岁月》B.曾卓的《悬崖边的树》C.绿原的《重读<圣经>》D.韩东的《山民》6.《哎,大森林》的情绪基调是( )A.喜悦B.冷漠C.激愤D.平静7.台静农的《记波外翁》中波外翁的性格是( )A.孤傲嫉俗,重情义轻生死B.狂放不拘,目空一切C.唯唯诺诺,毫无主见D.随和质朴,热情开朗好动8.小说《“锻炼锻炼”》在艺术上的特点是( )A.线索较多,但情节完整,结构精当B.叙事写人多用白描手法,注意刻画人物形象C.语言典雅洗练,幽默风趣D.积极探索心理描写的新方法9.《春天,遂想起》中,“江南”的象征含义不.包括( )A.故乡记忆B.历代诗文典籍中的描述C.早年的刻骨铭心的爱情D.祖国大陆和传统文化10.巴金的《怀念萧珊》一文,出自他的散文集( )A.《英雄的故事》B.《再思录》C.《随想录》D.《新声集》11.《中国,我的钥匙丢了》主要采用象征手法表达主题意蕴,诗中构成象征系列的意象是( )A.钥匙、家、画片、三叶草、《海涅歌谣》B.钥匙、门、抽屉、三叶草、书藉C.钥匙、桅杆、画片、三叶草、《海涅歌谣》D.钥匙、书橱、抽屉、画片、三叶草12.《夜航船》从一位明代文人所著的同名著作引发联想,这位明代文人是( )A.郑板桥B.孔尚任C.纪晓岚D.张岱13.《拣麦穗》中对“我”特别疼爱的老人是( )A.看瓜园的B.卖灶糖的C.卖针线的D.卖米酒的14.琦君的《髻》是一篇( )A.优美精致的忆旧抒情散文B.质朴平实的悼亡散文C.情节曲折的记事散文D.富于童心的游记散文15.不从正面展示主人公的内心心理,而是用周围邻居的外在视角展开叙述,以白描为主,间以客观性的议论,通篇显示了客观、内敛的叙述风度的小说是( )A.《高女人和她的矮丈夫》B.《我的第一个上级》C.《活动变人形》D.《女房东》16.“我要用手指那天边的排浪,我要用手撑那托住太阳的大海”一句出自( )A.冀汸的《我》B.穆旦的《冬》C.郭路生的《相信未来》D.舒婷的《双桅船》17.下列均属“七月派”诗人的是( )A.流沙河、曾卓、绿原B.穆旦、流沙河、绿原C.绿原、曾卓、冀汸D.穆旦、冀汸、流沙河18.《将军族》中“三角脸”与“小瘦丫头”的关系是( )A.兄妹关系B.父女关系C.夫妻关系D.恋人关系19.小说《游园惊梦》反映的是台湾20世纪( )A.五、六十年代的现实B.七十年代的现实C.八十年代的现实D.九十年代的现实20.作品大多以塞外大漠为背景,语言雄浑俊迈、奔放洒脱,情感浓烈饱满,意境阔大深远。

历年当代文学作品选读自考单项选择多项选择试题和答案

全国2011年1月高等教育自学考试中国当代文学作品选试题课程代码:00531一、单项选择题(本大题共30小题,每小题1分,共30分)在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的,请将其代码填写在题后的括号内。

错选、多选或未选均无分。

1.属于王蒙创作的小说是( C )A.《静静的产院》B.《长恨歌》C.《活动变人形》D.《没有纽扣的红衬衫》2.最具民族化特色的小说是(A )A.《红旗谱》B.《透明的红萝卜》C.《女房东》D.《将军族》3.《百合花》的故事发生于( B )A.1942年的中秋B.1946年的中秋C.1950年的中秋D.1958年的中秋4.以“文革”为背景的小说是( C )A.《陈奂生上城》B.《鲁鲁》C.《高女人和她的矮丈夫》D.《哦,香雪》5.小说《我的第一个上级》的作者所属的流派是(A )A.山药蛋派B.现代派C.新写实派D.七月派6.秦牧的散文《社稷坛抒情》的写作时间是( B )A.1948年B.1956年C.1978年D.1985年7.属于台湾作家写作的散文是( A )A.《听听那冷雨》B.《法门寺》C.《黄鹂—病期琐事》D.《巩乃斯的马》8.下列散文内容不具有...追悼意味的是( D )A.《记波外翁》B.《怀念萧珊》C.《太阳下的风景—从文与我》D.《熊十力二三事》9.下列作品与“文革”没有..相关性的是( D )A.杨绛的《下放记别》B.绿原的《重读<圣经>》C.公刘的《哎,大森林》D.曾卓的《有赠》10.下列意象没有..在诗歌《中国,我的钥匙丢了》中出现的是( B )A.三叶草B.海浪C.书橱D.抽屉11.创作于1980年之后的诗歌是( A )A.穆旦的《冬》B.舒婷的《双桅船》C.艾青的《慕尼黑》D.海子的《麦地》12.属于杂文的是( A )A.邵燕祥的《和尚之喻》B.贾平凹的《秦腔》C.丰子恺的《庐山面目》D.琦君的《髻》13.下列作品在文体上属于散文的是( A )A.《茶花赋》B.《与李贺共饮》C.《陶渊明写挽歌》D.《山民》14.《有的人》在表达诗人的爱憎褒贬方面,主要使用了( A )A.对比手法B.讽刺手法C.拟人手法D.衬托手法15.《草木篇》是一首托物言志的诗,它在表现手法上主要采用了( B )A.比喻手法B.拟人手法C.直抒胸臆D.欲扬先抑16.与小说《陈奂生上城》中的陈奂生最具相似性的人物形象是( C )A.孔乙己B.老通宝C.阿Q D.二诸葛17.诗句“岁月是无情的/然而很难说它残暴/生命是无限的/虽然也略有不同”的作者是( A )A.骆一禾B.闻捷C.洛夫D.韩东18.郭路生的诗歌《相信未来》的写作年代是( B )A.“文革”发生之前B.“文革”处于狂热的巅峰时期C.“文革”结束之后不久D.21世纪初期19.诗歌《春天,遂想起》抒发的主要情感是( D )A.对“表妹”们的思念之情B.对江南美景的思念之情C.对逝去的母情的怀念之情D.以古文化为精神背景的文化乡愁20.《鲁鲁》中的鲁鲁是( C )A.一个小男孩B.一个小女孩C.一只小狗D.作者的小名21.小说《青春之歌》讲述的一批进步青年成长的历史时期是( D )A.从“五四”至“三·一八”B.从“三·一八”至“一二·九”C.从“四·一二”至“九·一八”D.从“九·一八”至“一二·九”22.赵树理塑造“小腿疼”这个人物形象的小说是( B )A.《登记》B.《“锻炼锻炼”》C.《李有才板话》D.《三里湾》23.小说《在山区收购站》的作者是( A )A.骆宾基B.陈翔鹤C.陈映真D.张贤亮24.小说《春天》的作者张承志所属的民族是( C )A.维吾尔族B.满族C.回族D.藏族25.小说《透明的红萝卜》的作者是( A )A.莫言B.余华C.汪曾祺D.马原26.田汉的话剧《关汉卿》一共有( C )A.5场B.8场C.11场D.13场27.与话剧《同船过渡》有关的谚语是( B )A.“船到桥头自然直”B.“百年修得同船渡,千年修得共枕眠”C.“人在福中不知福,船在水中不知流”D.“走路不怕上高山,撑船不怕过险滩。

【精编版】高考语文古代诗词曲常见考点:鉴赏古诗中事物形象

高考语文古代诗词曲常见考点:鉴赏古诗中事物形象1.阅读下面这首宋词,完成后面的题目。

水调歌头①叶梦得秋色渐将晚,霜信报黄花。

小窗低户深映,微路绕欹斜。

为问山翁何事,坐看流年轻度,拼却鬓双华。

徙倚望沧海,天净水明霞。

念平昔,空飘荡,遍天涯。

归来三径重扫,松竹本吾家。

却恨悲风时起,冉冉云间新雁,边马怨胡笳。

谁似东山老②,谈笑静胡沙③!【注】①此词为作者退居太湖边的卞山时所作。

①东山老:东晋名臣谢安,曾隐居东山,故名。

他是历史上著名的以弱胜强战例——淝水之战的总指挥。

①胡沙:“胡尘”,指代北方各民族发动的战争。

下列对这首词的赏析,不正确的一项是()A.“小窗”两句,写花木掩映的山屋、倾仄的小路,幽雅的景物衬托主人公的品格。

B.“拼却鬓双华”句,意为毕生奋斗,终于赢得光华似锦的晚年。

C.上片三层,先写一景,再设一问一答,一波三折,如三叠之瀑,曲尽回荡之美。

D.论者以为,叶梦得词风格颇似苏轼,而这首词从风格看也确实应属于“豪放词”。

2.下面选项中对诗句的修辞判断有误的一项是()A.岑夫子,丹丘生,将进酒,杯莫停。

(李白《将进酒》)——用典B.兔丝附蓬麻,引蔓故不长。

嫁女与征夫,不如弃路旁。

(杜甫《新婚别》)——比兴C.谁家今夜扁舟子,何处相思明月楼。

(张若虚《春江花月夜》)——互文D.碧云天,黄花地,西风紧。

北雁南飞。

晓来谁染霜林醉?总是离人泪。

(王实甫《长亭送别》)——点染3.下列对《登高》的赏析,不恰当的一项是()A.首联用“风急”二字带动全联,其中风、渚、天、沙、猿啸、鸟飞,对仗工整。

B.颔联“萧萧”“滚滚”使“无边落木”“不尽长江”更加形象,景象萧瑟、阔远。

C.“常”极言诗人客居他乡之久,抒写思乡情切;“独”突出孤独无依,处境艰难。

D.颈联表现感情,“万里”“百年”分别从纵(时间)、横(空间)二方面着笔。

4.对《登高》一诗的赏析,不恰当的一项是()A.诗人开篇用十分凝练的语言,描写了富有特征的风、天、猿啸、渚、沙、鸟飞等六种景物,使形态、声音、色彩一一得到了表现。

2020届高三语文一轮复习知识点总动员11古代诗歌阅读诗含解析

2020届高三语文一轮复习知识点总动员古代诗歌阅读诗1、阅读下面这首宋诗,完成各题。

六月二十日夜渡海①苏轼参横斗转欲三更,苦雨终风也解晴。

云散月明谁点缀?天容海色本澄清。

空余鲁叟乘桴②意,粗识轩辕奏乐声。

九死南荒吾不恨,兹游奇绝冠平生。

【注】①此诗为苏轼被贬海南岛后,遇赦北还渡海时所作。

②孔子曾说:“道不行,乘桴浮于海。

”1.下列对这首诗的赏析,不正确的一项是( )A.“参横斗转”,指时近深夜,点出渡海的时间,又照应诗歌题目。

B.遇赦北归,诗人回想自身遭际,发出了空有乘桴渡海之意的感慨。

C.诗人被贬海南蛮荒之地,九死不恨,表达了对朝廷的忠贞之情。

D.诗歌融写景、抒情、议论于一体,自然贴切,格调明朗,意蕴深远。

2.诗的颔联有何含义?请简要分析。

2、阅读下面这首宋诗,完成各题。

干戈王中①干戈未定欲何之,一事无成两鬓丝。

踪迹大纲王粲传,情怀小样杜陵诗。

鹡鸰②音断云千里,乌鹊巢寒月一枝。

安得中山千日酒③,酩然直到太平时。

注:①王中南宋末诗人。

②鸰:一种嘴细、尾、翅都很长的小鸟,只要一只离群,其余的就都呜叫起来,寻找同类。

语出《诗•小雅•棠棣》。

③中山千日酒:传说中山有人造的酒,饮后能醉千日。

泛指美酒。

1.下列对这首诗的赏析,不正确的一项是( )A.“干戈”是古代的两种兵器,一般泛指战争,暗示了诗歌表现的环境特点。

B.首联点题,“欲何之”暗示了战乱波及范围之广,而诗人自己也一事无成。

C.颔联以王粲和杜甫自比,表明其颠沛的行踪和忧伤的情怀与他们完全一样。

D.全诗充满着满腔的悲愤之情,但文字读来较为轻淡,情感表达比较委婉。

2.诗的最后两联是如何表情达意的?请简要分析。

3、阅读下面这首唐诗,完成问题。

醉后赠张九旭①高适世上谩相识,此翁殊不然。

兴来书自圣,醉后语尤颠。

白发老闲事,青云在目前。

床头一壶酒,能更几回眠②?【注】①张九旭:张旭,因张旭排行第九,故称张九旭;盛唐时期杰出的书法家,以草书著称,人称“草圣”;又喜饮酒,与李白等合称“饮中八仙”。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

《记波外翁》台静农主题思想《记波外翁》是台静农写于晚年的一篇回忆、悼念亡友之作。

文章通过对三十年前与波外翁的一段交往和波外翁生平的记述,刻画了一位谦恭谨慎于外,放达不羁于内,孤傲嫉俗,重情义节气而轻生死的旧时代文人的形象,反映了在风雨如晦的动荡年代里,一个知识分子饱受人生现实的折磨,希望终于破灭后,在孤寂愤世中弃世自尽的悲剧,表达了作者对友人的浓厚情谊和对历史人生的深切感喟。

本文先从与波外翁的第一次交往起始,依次记述了他的两次厌世酗酒绝食,中间插入许寿棠被害的心理打击,终至在“潇潇暮雨”中自尽的具体经过,然后追述波外翁的生平,概括其一生的来路去处,最后以“居府椽非其志……亦可悲矣”作结。

行文如流水一般,娓娓道来,随意挥洒,文辞朴绌而又传神,间以引用波外马的诗词自述,使人物的性格气质跃然纸上。

作者简介台静农,20年代曾与鲁迅等组织未名社,著有短篇小说集《地之子》、《建塔者》。

80年代出版有《台静农短篇小说选》和《龙坡杂文》等。

原文阅读一九四七年八月某日,波外翁乔大壮先生一到台北,魏建功兄即遇之于南昌街。

他是受台大中文系教授聘来的,渡海由儿子护送,船到基隆,学校有人将他们接到台北厦门招待所。

时过中午,父子两人,又乏又饿,便出门打算午餐,以为想在内地一样,随处可找到小吃馆。

那知附近并没有卖吃的,走出厦门街到了南昌街,也是如此。

当时两条街,荒凉得很,偶有小吃摊子,也不过是鱼丸肉羹之类,并无一饭之处。

当他们父子在秋阳下徘徊街头时,遇到建功,建功的夫人是波外翁老友之女,故他们早就相识的。

于是建功招待他们父子到家,草草一饭。

波外翁之来台,本为避开中大方面的是非,没想到来到台北,竟有异域之感。

波外翁给我的印象,身短、头大,疏疏的长须,言语举止,一派老辈风貌。

虽是第一次见面,我即早读过他与徐炳旭先生合译的波兰显克微支的《你往何处去》,这书是当时青年们喜读的,书中安东尼割手腕血管,从容死去,我至今还有模糊的印象。

那是我从几位前辈口中,知道他不是专门翻译家,而是以诗词篆刻知名于旧京的名士。

初与波外翁相处,使人有不易亲近之感,不因他的严肃,而是过分的客气,你说什么,他总是“是的,是的”,语气虽然诚恳,却不易深谈下去。

我的研究室与系主任许季茀先生的办公室隔壁,而有一门相通,有次他同季茀先生谈天,短暂时彼此都没话了,还会听到一两句“是的,是的”。

后来建功夫人说,这是他的口头语,在家里同女儿说话,也免不了要说声“是的,是的”。

这年阴历刚过两三天,波外翁同建功及一女生到我家来,他轻快的走上“玄关”(此处借指居室的外门),直入我的书房,这样飘然而来,同他平时谦恭揖让的态度颇不相同。

他一眼看到玻璃窗上贴着李义山的一首小诗,诗的意境很凄凉的。

我招待他坐,还是站在窗前,茶端上来,他才坐下,他又变为平常的态度了,同我寒暄了几句后,又“是的,是的”。

渐渐地倒向沙发睡了,才知他是醉了。

不久醒来,我们请他多休息一回,他坚持要回去,可是刚走两三步,便摇摇的几乎倒下去,我们赶紧将他扶住,默默地让他躺下,他什么都不知了。

傍晚,我同建功将他送回宿舍,从侍奉他的工友中,知道他从除夕起,就喝高粱酒,什么菜都不吃。

灯前他将家人的相片摊在桌上,向工友说:“这都是我的儿女,我也有家呀。

”第二天我同建功去看他,依然只喝酒不吃东西,醉醺醺的,更加颓唐了,他说话也多了,不再“是的,是的”了。

建功同我都感到情形严重,只得天天来陪他,但又不能露骨地说些安慰话,惟有相机的劝他吃点东西,可是毫无用处。

或邀他一同出来小吃,他不推辞,却坚持由他做东。

既然做东,又不吃菜,只喝酒,这倒令我们技穷了。

于是改变主意,先陪他在街上散步,再将他引到家里,就便留饭,这样以为他也许可以吃点什么了,却又不来,他先是逊谢,然后说“还是和点酒罢”。

许季茀先生遭窃贼戕害又不幸于这时候发生,前一天我还同建功看季茀先生,告以波外翁的情形,惊异之余,不胜焦虑,因想一两日内将波外翁接到他家同住。

谁知一夜之间,一个具有无穷生命力的老人,竟不能活下去,另一不算老的波外翁,反要毁掉他自以为多余的生命。

因季茀先生的横祸,大学的同学们都被莫名的恐怖笼罩着,然对待死心情的波外翁,又不能不装着极平静的样子。

当季茀先生卧在血渍中的时候,我同建功还陪波外翁应许恪士、先生之邀去草山看杜鹃花,许是他中大同事,已经知道他纵酒的事,特在草山旅舍备了酒菜,边饮边谈,波外翁总算吃了些东西,酒却喝了不少。

次日,我们先和台大外文系教授马宗融兄约好,傍晚陪波外翁到他家,有他留饭。

宗融以翻译出名的,与他四川同乡,又是通法文的同道,平日还谈得来。

可是去宗融处,必得经过季茀先生家,只好借故绕道而往。

宗融本善于说话,请他吃菜,他看着胡萝卜道:“颜色真好呀。

”慢慢地用筷子夹了一片,这天晚上,总算吃了几片胡萝卜。

第二天或是第三天的早晨,居然自动的要粥吃,饭桌上看了日报,也是他纵酒以来第一次看报,季茀先生的事,他也知道了。

当建功与我见到他时,虽然高兴他已自动的吃了东西,却怕季茀先生的横祸刺激了他。

但他的感情并没有很大的震动,几天来我们不敢想象他的反应,现在放心了。

于是陪他到季茀遗体前致吊,他一时流泪不止。

再陪他到宿舍,直到夜半才让我们辞去,他站在大门前,用手电灯照着院中大石头说:“这后面也许就有人埋伏着”,说这话时,他的神情异常,我们都不禁为之悚然。

尤其是我回家的路,必须经过一天仅能容身的巷子,巷中有一座小庙,静夜里走过,也有些异常的感觉。

季茀先生追悼日,波外翁写了两首挽诗,有两句非常沉痛:“门生搔白首,旦夕骨成灰。

”他是季茀先生在京师任教时的学生,故自称门生。

关于“旦夕骨成灰”一语,也不是偶然说的,他在台北古玩铺买了一个琉球烧的陶罐子,颇精美,曾经指着告诉朋友:“这是装我的骨灰的。

”这本是一时的戏言,后来才知道他心中早有了死的阴影。

波外翁既经平静下来,学校请他主持中文系,他觉得人事单纯,也就接受了。

换了宿舍,与我家衡宇相望,我几乎每天都去看他,他对我也好像共过患难的朋友,放言无所忌讳了。

因他久住京朝,轶闻旧事,不雅不洁的知道颇多,谈起来也不免愤慨。

像他这样将一切都郁结在心中的人,只有痛苦。

果然,他又再度纵酒不吃东西了。

所幸他有一学生彭军自南京来了,彭军四川人,他约来任助教的,与他住在同一宿舍,随时照顾他,不久感情也就平复了。

五月间,他忽然表示想回上海看看,当时系中学生少,他只任一门课,暂时离校,无大影响。

我总觉得他精神迄不稳定,不如会去看看儿女,散散心,因而也怂恿他作渡海之行。

决定由彭军送他到上海,走的前夕,彭军为他收集行装,我发现一卷他写的字,原来是自勉联,匆匆一读,只记得一句:“他生再定定盦诗。

”这句行像是借用别人的,我曾在那里见过,记不得了。

我将此联放进衣箱后,觉得有些冒昧,看他脸色也没什么。

可是当时是我难过的,今生获得如此痛苦,还望他生?彭军私下告诉我,在角落处发现一瓶“来索水”之类的药物,这令我比看见他的挽联,还要难受。

走的一天,我送她到基隆马头,白西服,黑领带,彭军扶着她,蹒跚的背影走过船桥上了船。

六月六日波外翁来信说:到了上海已经十日,住在僻左,宜于摄养,学期试题,己交给彭军带回,校中如有近闻,希望告诉他他自己呢?“贱疾略可,第喘疾迄今不愈,颇有四方靡骋之叹耳。

”一周后,又有来信,除告我友人某君事外,并说:“徒缘衰废,未克有终,渐疚之私,殆难言喻。

”所谓“四方靡聘”,即《小雅》“我瞻四方,蹙蹙靡所骋”,在动荡的年代,这原是一般人的心情,尤其是知识分子的感受,最为深切。

至于第二封信所表示的惭疚,初未想到有言外之意,正如看他蹒跚登船,我没想到他从此一去不返。

波外翁去苏州是七月二日,是日上午还由儿妇陪同访他的好友许森玉先生,晤言甚欢。

返寓后,乘家人不备即搭车到苏州太安旅馆,写了遗书,再写一诗寄其弟子蒋崧君。

诗云:白刘往往敌曹刘,邺下江东各献酬。

为此题诗真绝命,萧萧暮雨在苏州。

后记云:在都蒙命作书,事冗稽报,兹以了缘过此,留一炊许,勉成上报,亦了一缘。

尊纸则不及缴还。

时值子夜,大风雨,故诗云“萧萧暮雨”。

次日发现遗体,还悬一名片,书名“责任自负”。

生死安排,如此从容,真如陶公自祭问所云:“余今斯化,可以无恨。

”尤以去苏州之前,犹访老友,言笑自如,森玉先生怎样也不会想到这是老友来诀别.波外翁死年五十七岁,成都人,生长北京,满清末年读书译学馆,这是当时政府培养外交人员的学校,为京师大学堂的前身,他的法文就是在译学馆学的。

民国初年毕业,入教育部,法文用不着了,总算与友人译了一部名著,可是这部《你往何处去》,已经绝版了。

久居冷衙门,不知波外翁有无冷冻之感?不过当时教育部确有不少名士,艺术文学,皆有高手,想波外翁会乐此穷官的。

可是后来京拂袖而去,翁之《赴告》云:“于时潜于郎曹亦几十载,属有长官来自关外,遇僚寀不以礼,府君与同官高丈阆仙皆不为下,遂辞官去。

”我们只知道章士钊作教育部长时,有人不屑与为伍而辞官,原来还有类似的事情。

高阆仙即高步瀛先生,于唐宋诗文都有极渊博的注释,至今大学里尚流行他的撰著。

若波外翁这样的人,穷并不怕,几个月不给薪俸,他受得了,但不能伤害他的尊严。

他曾同我说过一事,在重庆时,与他有知遇之交的某君,想推荐他升官,可至卿贰之列,但要他将胡须剃掉,他一笑谢绝了。

波外翁对人处世,总是谦恭谨慎的。

有次我们谈到饮酒,我说:“先生是有酒名的。

”他接着说:“我在南京时,人家都不知道我会喝酒,我每日下班后,才倒一杯酒,一面陪家母谈话,一面喝酒。

”我又问他:“难道不同朋友会饮么?”他说:“给人家当秘书,知道你好喝酒,谁敢要你。

”大概在重庆任中央大学教授后,他喝酒已全无忌讳了。

词人吴白匋从百余里外的水道去看他,一进门,就闻着酒气,而翁于酩酊中与之周旋,并写了一首近作给他:画帘钩重,惊起孤衾梦,二月初头桐花冻,人似绿毛么凤。

日日苦雾巴山,岁岁江波路长,楼上薰衣对镜,楼外芳草斜阳。

这首颇传于同道之中,个人的寂寞,时事的悲观,感情极为沉重,尤以末两句明显的指责当时局势。

酒人何尝麻木,也许还要敏感些。

波外翁到上海住在女儿家,他不许为之具精膳肉食,并慨然说:“斯世杀劫,殆其极矣,吴持杀戒,愿汝曹戒之也”(《赴告》)。

在台时,他也表示过持杀戒。

有一女生拿来一只家里饲养的鸡,要工友做给波外翁吃,翁说:“我是不杀生的,拿回去,寄养你家,给他个名字,就叫乔大壮吧。

”此生看老师不是故说风趣话,默然携着鸡回去了。

波外翁有四子三女,都已成立,而夫人去世了,使他更为寂寞,尤其是一个心情颓丧的人,会感到孑然一身无所依靠。

他有一首《生查子》悼亡词云:舫楼东逝波,鷁首西沉月,何似一心人,自此无期别。

犯雾翦江来,打鼓凌晨发,君去骨成灰,我住头如雪。

战后,儿女分散各地,剩下波外翁一个人,栖栖遑遑,既无家园,连安身之地也没有,渡海来台,又为什么?真如堕弥天大雾中,是他窒zhi息于无边的空虚,生命于他成了不胜负荷的包袱,而死的念头时时刻刻侵袭他,可是死又不是轻而易举的事,这更使他痛苦。