民间文学调查的理论与方法

非遗传统民间文学传承现状调查

非遗传统民间文学传承现状调查一、调查背景非遗传统民间文学是我国丰富多样的文化遗产之一,承载着丰富的历史、文化和人文内涵。

然而,随着现代社会的快速发展和信息时代的来临,传统民间文学的传承面临许多挑战。

因此,本文对非遗传统民间文学传承现状进行调查,旨在了解当前形势,寻找解决方案,促进传统文化的传承与发展。

二、调查对象及方法本次调查主要对象是非遗传统民间文学传承者、学者研究者以及民众。

采用面对面访谈、问卷调查和文献研究的方法,获取相关数据和意见。

三、传承者调查结果分析1. 传承者数量调查结果显示,目前非遗传统民间文学的传承者数量有所下降。

部分年长的传承者已经离世,新一代的年轻人对传统文化的兴趣不高。

这导致传承人数减少,传承链出现断裂的情况。

2. 传承经验传递大部分传承者表示他们有意愿将自己的非遗传统民间文学经验传递给后代,但由于各种原因,如人口老龄化、技艺难学等,无法有效进行传递。

一些无形技艺更是面临失传的风险。

3. 传承者待遇调查发现,大部分传承者在传非遗传统民间文学的同时,还要承担其他工作和生活责任。

传承者的待遇较低,缺乏社会认可和支持,这使得他们积极性下降,很难全身心地投入到传承工作中。

四、学者研究者调查结果分析1. 研究热度调查显示,非遗传统民间文学在学术研究领域的热度逐渐上升。

学者们对于非遗传统民间文学的传承和保护提出了各种新的观点和建议,推动了相关研究的深入发展。

2. 保护与传承学者研究者普遍认为,应加强对非遗传统民间文学的保护和传承工作,注重传统知识的记录、整理和传播,开展相关活动,激发人们对传统文化的兴趣。

五、民众调查结果分析1. 非遗民间文学的关注度调查显示,虽然现代社会中存在着许多流行文化和娱乐方式,但是非遗传统民间文学对于一部分民众来说依然具有较高的关注度。

尤其在一些文化传统节日和庆典活动中,非遗传统民间文学得到了广泛的参与和重视。

2. 传统文化的认同与传承大多数受访者表示,非遗传统民间文学是中华文化的重要组成部分,应该加强对传统文化的认同和传承。

民间文学田野调查

四、田野调查step by step

1、计划 组建调查团队 A、基础:能抱团、志趣相投、求同存异 B、人数:根据调研方向确定人数。 C、组成:男女生比例,调查地同学。 D、分工:合作的前提是分工明确。 E、鄙视:非调查分裂、不参与、最后要求署 名。

确定调查大方向 理论上,与民间文学课程相关的方向都可 成为我们的调查方向。 民间文学:神话、传说、故事、史诗、歌 谣、谚语、歇后语、谜语、说唱、小戏。 民间文化folk culture :民间文学、民 间表演艺术、民间美术和民俗文化。

收集调查资料(课题相关种种资料) 确定调查对象 准备调查工具 确定调查时间与地点 做出调查提纲(一份为时间地点计划书,一 份为调查问题)

2、执行 团队出行

灵活运用各种调查方法 随机调查 座谈调查 问卷调查 嵌入调查 历时调查等

态度: 亲和力的态度,要打消受访者的 紧张心情,使受访者乐于提供相 关资料。

五、田野调查报告会 需要三个文件 A田野调查报告 B田野调查日志 C报告会ppt

3、广度研究:尽可能多的收集民间文学作品— —失去鲜活作品的研究,是化石的研究。而没 有自己收集的民间文学作品以资研究,绝大程 度上是隔靴搔痒的研究。

4、深度观点:课堂学术观点的批判——观点的 认同(从教学立场分析,所学理论从教室走进 田野,这种联系也许能够让书本知识转化为自 己的观点。)、批评甚至生发出新的观点。

记录的方法:采集者即便有疑惑,也要让受访 者一气呵成地完成其讲述,之后,采集者再就 其疑惑问题与受访者对话,以保持采集者讲述 时候饱满的情感与表演的连贯性。最好两三个 采访者同时记录受访者的讲述,以便事后互相 补充完善收集的资料。虽然有录音设备,但是 很多语音文字上的疑惑,建议最好在当地当时 解决,否则要浪费时间。录像资料在现代民间 文学田野调查中,亦不可或缺。受访者表演时 候的在场感,需要结合音像资料。

民间文学田野调查报告

民间文学田野调查报告民间文学田野调查报告一、引言民间文学是指由普通民众创作的文学作品,它承载着民间的智慧和情感,是一座连接过去与现在的桥梁。

为了深入了解民间文学的现状和发展趋势,我们进行了一次田野调查。

本报告旨在呈现调查结果,并探讨民间文学的价值和未来发展。

二、调查方法我们选择了不同地区的农村和城市作为调查对象,采用了问卷调查和访谈的方法。

通过问卷调查,我们了解到民众对于民间文学的认知程度和阅读习惯。

而通过访谈,我们深入了解了一些民间文学作家的创作动机和经验分享。

三、调查结果1. 认知程度调查结果显示,大部分受访者对民间文学有一定的认知,但对于其具体的定义和范围仍存在一定的模糊。

这可能是因为民间文学的概念相对宽泛,包含了许多不同形式的作品,如民间故事、谜语、歌谣等。

2. 阅读习惯调查显示,尽管现代媒体的兴起使得人们对于传统文学的关注度下降,但仍有相当一部分人保持着阅读民间文学的习惯。

他们认为民间文学能够传承历史文化,让人们更好地了解自己的根源。

3. 创作动机在访谈中,我们了解到一些民间文学作家的创作动机。

他们表示,创作民间文学是为了记录和传承民间智慧,同时也是表达自己情感和思考的一种方式。

他们认为民间文学是一种纯粹的艺术形式,能够触动人心,引起共鸣。

四、民间文学的价值1. 传承历史文化民间文学作为一种口头传统,承载着历史的记忆和文化的瑰宝。

通过民间故事、歌谣等作品,人们可以了解到当地的风土人情和传统价值观。

这些作品不仅是一种娱乐方式,更是一种历史的见证和传承。

2. 丰富人们的精神生活在现代社会中,人们的精神生活越来越单一和浅薄。

而民间文学作为一种传统艺术形式,能够给人们带来独特的审美体验和情感共鸣。

它能够激发人们的想象力和创造力,丰富人们的精神世界。

3. 传递智慧和道德民间文学作为一种智慧的结晶,包含了许多道德故事和寓言。

通过这些作品,人们可以学习到做人的道理和处世的智慧。

它不仅是一种文学形式,更是一种道德教育的载体。

第二章 民间文学的搜集、记录与整理[10页] (2)

![第二章 民间文学的搜集、记录与整理[10页] (2)](https://img.taocdn.com/s3/m/bf658d29d15abe23492f4dd3.png)

第二节 搜集、记录和整理民间文学 的原则与方法

一、全面搜集

(一)全面搜集的含义 首先,搜集的品种要全面 其次,全面搜集的含义还在于,调查采集的 对象不仅是语言形式的作品本身

(二)搜集调查民间文学的方式与方法

(1)个体搜集。 (2)团队式搜集。

二、忠实记录

忠实记录是保证搜集工作质量的一个 重要原则。所谓忠实记录,就是以忠实的 态度尽可能多地记录下民间文学发生的原 貌。

三、慎重整理

所谓整理,就是将原始记录稿加以适当 的调整、梳理,使之成为可以利用的作品。 慎重整理,就是指在整理时,要严格遵守 忠实原作的原则,除了若干必要的修订, 不随意变动原作。

(一)资料性整理

资料性整理,指搜集整理的目的是为 了获得学术研究或有其他参考价值的文化 资料。

(二)普及性整理

普及性整理,就是将记录稿整理成文 学读物,在发表、出版后供社会上广大读 者阅读。

思考题

1.简述中国古代搜集记录民间文学的主要成 绩。

2.简述中国现代民俗学史上搜集整理民间文 学的主要成绩。

3.怎样进行民间文学的田野调查工作? 4.怎样才的整理工作?

(一)先秦时期 (二)两汉时期 (三)魏晋南北朝时期 (四)唐宋时期 (五)元明清时期

二、中国现代民间文艺学的历史与搜集记录 民间文学的概况

(一)发源、开创时期(1918—1925) (二)奠基时期(1927—1930) (三)扩布时期(1930—1936) (四)调整时期(1937—1949) (五)探索与发展时期(1950—)

第二章 民间文学的搜集、记录与整理

由于民间文学的存活方式主要是民众 的口头流传,作品来去如风,所以要使之 长久保存、便于查询,就必须重视民间文 学的搜集、记录和整理工作。这也是民间 文学研究的一项极重要的内容。

5民间文学的采录和研究

三、材料的搜集与参考书的利用

ห้องสมุดไป่ตู้

第四节 民间文学的比较研究 一、比较研究的意义 二、比较方法的运用

第五章 民间文学的采录和研究 第一节 民间文学的搜集与记录 一、全面搜集的要求

1、各种体裁均收 2、优劣兼收 3、新旧俱收 4、异文尽收 5、口头、书面均收 6、相关材料也要搜集。

二、搜集的方式和方法 1、个体随机搜集 2、个体定居搜集 3、组织采风队

三、记录的基要求——忠实记录 四、记录的方法 1、充分利用设备 2、耳听笔录

第二节 民间文学的整理与翻译 一、整理的基本原则和方法——慎重整理 二、翻译的基本原则和方法——准确翻译 1、直译 2、意译 3、等值翻译

第三节 从事民间文学研究的基本要求 一、研究的准备 二、研究论文的选题

1、作品与传承人的研究 2、基本理论的研究和实际问题的探讨 3、民间文学史的研究 4、同其他学科相结合进行的研究

民间文学搜集方法

民间文学搜集方法民间文学作品由于长期在群众中流传、加工,很有感染力,很有群众基础,很有生命力,因此,民间文学的搜集和整理很重要.一般来说,民间文学的搜集整理主要是民间传说和民间故事的收集和整理。

收集工作一般称为“采录”。

采,就是采访;录,就是记录。

在采录时,首先要选择民间传说及民间故事的“富矿”去采录。

一般地,古时文化发达之地、交通便利之地的附近往往是民间文学的富矿所在。

其次要选择好恰当的讲述环境,调整好讲述者的情绪和讲述现场的氛围(可使听众多些),使讲述者能讲得活灵活现,以保持好民间文学的鲜活姿态。

三要做忠实的记录,尽量使用录音等方法.四要注意多收集同一故事的不同讲法,以充实自己的资料库和便于加工整理.五要注意对与故事有关的生活、民俗、方言及讲述者的职业、经历、文化教养等进行深入细致的调查研究,并给予注释说明,以便提高收集人的民间文学水平,便利于作品的整理及创作.对采录好的民间文学必须进行整理方可定稿。

如果收集品很完整、很精彩,就可以对原始记录直接加工,单一整理—-即修改口头语中的病句和赘句,适当修饰文辞即可,但要注意不得破坏群众语言的特色。

如果收集品中,没有很完整、很精彩的,只有一例较完整、较精彩,就得进行有一定程度加工的整理.同样,在加工中不得破坏群众语言的特色,增加的语言也必须符合群众性这个标准。

这种加工,也可以参考不同讲述者的不同讲法来综合整理。

民间文学的加工包括思想内容的适当增删、情节结构的适当调整、细节的提炼修饰、语言的加工润色.如果收集来的材料极不完整、极不精彩,就得进行改编、改写或再创作。

在这种情况下,更要注意口语化和群众语言,防止搞成“作家”的“写作”。

就单一整理的民间文学作品,一般应注明讲述人和流传地区;就综合整理或加工、创作的民间文学作品,一般不注明讲述人,但要注明流传地区。

但是,内容有明显地域特征的民间文学作品则不应注明流传地区。

民间文学的搜集整理中最应该注意的问题是要查明讲述人的“作品来源”,必须是从古辈先人那儿传来的方可进行采录收集,以免是从别处听来或从书上看来—-那就使采录整理者成了“变相抄袭”者.采录时一定要防止这种“二度民间文学”。

第二章 民间文学的搜集、记录与整理

《西洲曲》

忆梅下②西洲,折梅寄江北。 单衫杏子红,双鬓鸦雏色③。 西洲在何处?两桨桥头渡。 日暮伯劳④飞,风吹乌臼树。 树下即门前,门中露翠钿⑤。 开门郎不至,出门采红莲。 采莲南塘秋,莲花过人头。 采莲南塘秋,莲花过人头。 低头弄莲子⑥ 莲子清如水。 低头弄莲子⑥,莲子清如水。 置莲怀袖中,莲心⑦彻底红⑧。 忆郎郎不至,仰首望飞鸿。 鸿飞满西洲,望郎上青楼。 楼高望不见,尽日栏杆头。 栏杆十二曲,垂手明如玉。 卷帘天自高,海水摇空绿。 海水梦悠悠⑩,君愁我亦愁。 南风知我意,吹梦到西洲。

§1

原始社会时期的民间文学

1、民间文学的起源

中国传播媒介发展年表: 中国传播媒介发展年表: 180万年前 云南元谋猿人(白寿彝《中国通史》 180万年前 云南元谋猿人(白寿彝《中国通史》V2) 50万年前 语言存在(利基《人类的起源》 98) 50万年前 语言存在(利基《人类的起源》P98) 4500年前 文字出现( 大汶口文化晚期, 白寿彝《 4500 年前 文字出现 ( 大汶口文化晚期 , 白寿彝 《 中国 通史》 通史》V2) 公元2 造纸术( 李约瑟《 中国科学技术史》 98) 公元 2 世纪 造纸术 ( 李约瑟 《 中国科学技术史 》 V1P98) 11世纪 北宋) 世纪( 11世纪(北宋) 活字印刷 1949年以来 1949年以来 文化普及 20世纪80年代来 世纪80 20世纪80年代来 大众传媒

南朝乐府民歌名,最早著录 于徐陵所编《玉台新咏》。 西洲曲是南朝乐府民歌中最 长的抒情诗篇,历来被视为 南朝乐府民歌的代表作。沈 德潜称其“续续相生,连跗 接萼,摇曳无穷,情味愈出” (《古诗源》卷十二),陈 祚明则谓之“言情之绝唱” (《采菽堂古诗选》)。诗 中描写了一位少女从初春到 深秋,从现实到梦境,对钟 爱之人的苦苦思念,洋溢着 浓厚的生活气息和鲜明的感 情色彩,表现出鲜明的民族 特色和纯熟的表现技巧。

研究民间文学的方法

研究民间文学的方法说实话研究民间文学这事,我一开始也是瞎摸索。

我就瞅着那些民间故事、传说呀,感觉可有意思了,就想深入了解一下,可这一开始真不知道从哪儿下手。

我试过最开始就直接看各种民间文学的作品,像什么《山海经》啊,那些故事神神怪怪的,看得我是一头雾水。

这就好比你一脚踏进一个大大的迷宫,根本找不到方向。

看了半天就只知道故事有意思,但是关于怎么研究,啥也没弄明白,这就是我的失败教训啊,光看作品不思考里头的门道不行。

后来我就想呀,我得找找这些故事的来源。

我跑到一些乡村去,跟村里的老人们聊天。

我就发现这是个特别棒的方法,就像挖矿挖到宝藏一样。

老人们知道好多祖传的故事,这些东西可能在书上都没有记载。

不过这也有困难,有些老人讲话带方言,我听得不是很明白,还得慢慢猜慢慢理解。

我还参加过一些民俗文化的活动呢,那种集会上面有各种各样的表演、展示。

在那儿我看到好多手工艺品啊,它们很多都跟民间文学相关。

比如说有些剪纸上面的图案,就有民间传说的影子。

这就像是找到了一把钥匙,从这些相关的艺术形式里可以找到民间文学的一些线索。

再后来我就开始收集各种版本的同一类故事。

比如说关于孟姜女哭长城的故事,各地讲法都不一样。

我把这些不同版本的故事摆在一起研究,这就好像拼拼图一样,一点点把整个民间文学这个大拼图凑完整。

从里面能看到故事怎么流传到各地,在流传过程里发生了哪些改变,这个可有趣了。

我发现研究民间文学呀,一定要多比较。

不仅仅是比较不同版本的故事,还得比较不同地区的文化特色。

有时候两个相邻的村子,讲的故事都可能有很大差别,这背后就是不同的地域文化在起作用。

这研究方法也不是一成不变的,像历史研究也是一个角度。

看看某一个民间文学在不同的历史时期是什么样的表现。

就好比一个人在成长的不同阶段有不同模样,民间文学在不同的历史时段也有着不一样的特色。

在研究的过程里,记录也是相当重要的。

我以前就经常忘记把一些有趣的想法或者听到的故事立刻记下来,结果回头就只记得个大概,很多小细节就搞不清楚了。

研究民间文学的主要方法

研究民间文学的主要方法一、民间文学研究的基础认识民间文学就像是一座宝藏,藏着无数老百姓的智慧结晶。

它涵盖了神话、传说、民间故事、歌谣、谚语等等。

这些民间文学作品可不是随随便便就存在的,它们反映了各个地区、各个民族的文化、风俗、信仰等多方面的内容。

比如说,一个地区的神话可能讲述了这个地方的起源,像咱们华夏的盘古开天辟地的神话,就给我们描绘了天地最初的模样。

二、实地调查法1. 这可是民间文学研究的一个超重要的方法。

你得走到民间去,到那些故事、歌谣的发源地去。

比如说,你想研究某个少数民族的歌谣,那就得深入到他们居住的山寨或者村落里。

你可以跟当地的老乡聊天,听他们唱歌谣,讲传说。

在这个过程中,你能直接感受到这些民间文学作品的原汁原味。

而且,你还能观察到当地的民俗风情,这对理解民间文学有着很大的帮助呢。

你要是只坐在办公室里看资料,那可就像隔靴搔痒,抓不到精髓。

2. 实地调查的时候,你要做好记录。

可不能光靠脑子记,现在有很多方便的工具,像录音笔啊,小本子啊。

把老乡讲的故事、唱的歌原原本本地记录下来。

如果遇到一些不懂的方言或者习俗,一定要虚心请教,可别不懂装懂。

三、文献研究法1. 虽然实地调查很重要,但是文献研究也不能少。

很多民间文学作品都有相关的文献记载。

这些文献可能是古代的典籍,也可能是近代学者的研究成果。

比如说,你想研究古代神话,像山海经这样的古籍就是非常重要的文献。

它里面记载了大量稀奇古怪的神话故事,像精卫填海、夸父逐日等等。

通过研究这些文献,我们可以了解民间文学在历史上的发展脉络。

2. 在查阅文献的时候,要学会甄别。

不是所有的文献都是准确可靠的。

有些文献可能因为作者的主观因素或者时代的局限性,存在一些错误或者偏差。

所以,我们要多参考不同的文献,进行对比分析,这样才能得出比较准确的结论。

四、比较研究法1. 民间文学在不同的地区、不同的民族之间既有相似之处,又有差异。

比较研究法就是要找出这些相同点和不同点。

民间文学研究方法

民间文学研究方法说实话民间文学研究这事,我一开始也是瞎摸索。

我就觉得民间文学嘛,不就是老祖宗留下来的那些故事啊、歌谣之类的,能有多难研究。

但真正开始做的时候,我才发现这里面的学问可大了。

我试过直接去图书馆找那些古老的民间文学书籍来看。

这就像是在一个巨大的仓库里找东西,各种版本,各个年代的都有,眼花缭乱的。

我发现有些书特别古板,光是文言文的叙述就把我整懵了。

而且每个地区民间文学的版本还不一样。

我研究一个民间传说的时候,发现有的版本说主人公是个英雄,可另一个版本里主人公却有很多性格上的瑕疵。

这算是我上过的第一课,民间文学的多样性和变体。

然后我还尝试过田野调查。

这个过程啊,真像是寻宝。

我去到一些小村子里,找那些老人们聊天,听他们讲故事。

但是这里面就有个问题,我发现有时候老人们讲得很起劲,但这故事可能是他们添油加醋后的版本,也许不是最原始的民间故事。

我当时傻乎乎地一股脑儿全记下来,后来分析的时候才发现对不上其他经典版本的逻辑。

我才明白田野调查得有选择性有甄别的记录。

我也研究民俗节日里隐藏的民间文学。

像春节啊,元宵啊。

就说元宵节吧,这里边的歌谣、灯谜,都是民间文学的一部分。

我开始就只关注这其中民间故事的表面,没深入去想这故事背后的文化传承和社会意义。

我失败过好多次在这里。

就好比只看到水果的表皮,没尝到果肉的味道,更没发现果核里面的种子蕴含的生命力。

在这里我想给想做民间文学研究的朋友一个建议,研究民间文学,要看版本也要了解背后的文化和社会土壤,在做田野调查时要学会甄别资料的准确性和原始性,而且一定得从不同角度去解读每个文学作品,多角度思考故事背后的逻辑与意义,这样才有望接近民间文学的真相。

后来我又开始从不同的学科角度入手。

比如从人类学的角度看民间文学,这就像从另一个山头眺望这个领域。

能看到很多从文学本身看不到的东西。

我们可以分析故事里人物关系、传承方式和在族群中的作用等。

从社会学角度呢,我们可以理解为什么这个故事在某个阶层或者群体中特别流传,这一过程就像是拿着放大镜看现实社会在故事中的投影。

民间文学田野调查报告

民间文学田野调查报告一、前言民间文学是我国传统文化的重要组成部分,通过对民间文学的田野调查,可以更好地了解和保护我国的非物质文化遗产。

本报告主要介绍我所在地区的民间文学调查结果,并分析其现状及未来发展趋势等问题。

二、田野调查的方法和步骤为了深入了解当地的民间文学情况,我们在调查中采用了多种方法:1.问卷调查。

我们通过散发问卷的方式,收集了200份居民对当地民间文学的认知和态度。

2.访谈调查。

我们走遍了当地的各个乡镇和村庄,采访了许多民间文学的传承人、鼓励者和研究者,了解了他们的经验和见解。

3.实地观察调查。

我们出现场考察了当地的各种传统节目、舞蹈和歌曲,并做了详细记录和研究。

三、民间文学的现状通过对民间文学的调查和分析,我们发现以下几个问题:1.民间文学的传承有严重的断层。

尤其是年轻一代对传统文化缺乏兴趣,缺乏传承的意识和能力。

2.民间文学的生存环境逐渐恶化。

市场的商业化、文化的单一化等因素,使得民间文学在现代文化浪潮中越来越难以生存。

3.民间文学的创新受到限制。

缺乏原创能力、缺乏创新精神、缺乏现代化的表现形式等因素,制约着民间文学的发展。

四、民间文学的未来发展趋势从调查结果中,我们可以看到民间文学传承的现状比较堪忧,但是我们也看到了民间文学在未来发展中的机遇和希望:1.传承问题。

应该加强对年轻一代的宣传和教育,增强他们对传统文化和民间文学的认识,并通过教育培养他们的传承意识和技能。

2.市场营销。

应该开发创新的营销方式,使得民间文学能够进入市场化运作,同时也确保了民间文学的生存和发展。

3.创新问题。

应该积极研发现代化的民间文学表现形式,使得民间文学更好地适应现代文化的需求。

五、结论民间文学是我国传统文化的瑰宝,应该加以保护和传承。

通过对民间文学的田野调查,我们可以更好地了解民间文学的现状和发展趋势,为保护和传承民间文学提供有益的参考。

希望我们的调查报告能够得到更多人的关注和重视。

民间文学

名词解释1、民间文学:是一种由广大民众集体创作、口头流传、现场展演的文学作品艺术形式,是一种有特色的文艺现象;是民族集体持有可享用的一种具有民族传统特色的生活文化。

2、谚语:是民众口头流传的具有一定的认识和教育作用的通俗而精辟的定型化语句,它是熟语的一种,多反映劳动人民的生活实践经验。

2、快板:指篇幅较短的快板书,不注重故事、人物,而以叙事、抒情或议论见长,语言一般通俗易懂,刚健明快,风趣活泼,朗朗上口,节奏感强,以北京数来宝为代表。

4、非物质文化遗产:根据联合国教科文组织通过的《保护非物质文化遗产公约》中的定义,“非物质文化遗产”指被各群体、团体、有时为个人所视为其文化遗产的各种实践、表演、表现形式、知识体系和技能及其有关的工具、实物、工艺品和文化场所。

各个群体和团体随着其所处环境、与自然界的相互关系和历史条件的变化不断使这种代代相传的非物质文化遗产得到创新,同时使他们自己具有一种认同感和历史感,从而促进了文化多样性和激发人类的创造力。

(包括几个方面:口头传统和表述,即主要指民间文学;社会风俗、礼仪、节庆;表演艺术等)5、相声:是以具有显著谐谑效果的“说学逗唱”等语言技艺来描绘、讽刺社会生活、世俗百态的一种说唱艺术。

6、AT分类法:是国际上通用的故事情节类型分析法。

1910年,芬兰的阿尔奈发表《故事类型索引》一书,分析比较了芬兰和北欧其他一些国家以及某些其他欧洲国家的民间故事,将这些故事的同一情节的不同异文归为一个类型,并写出简洁的提要,然后分类编排,统一编号。

该索引发表后,影响很大。

1928年,美国印第安纳州立大学的汤普森(Thompson,Smith)出版了《民间故事类型索引》,根据更大范围的民间故事资料对阿尔奈的体系进行了补充和修订。

这二人的分类体系被合称作“阿尔奈-汤普森体系”,简称“AT分类法”。

该分类体系将故事类型编为1至2499号,分为五大部分:动物故事、普通民间故事、笑话、程式故事、未分类的故事。

民间文学的搜集、记录与整理

h

17

第一节 搜集、记录与保存民间文学的历史概况

h

18

第一节 搜集、记录与保存民间文学的历史概况

(四) 唐宋时期

1、歌谣

唐宋时期的民谣流传 下来较多。大部分是 时政民谣,也有一些 谶谣,这些民谣主要 见于一些史书和谣谚 集

2、民间词

唐五代的民间词。这 一时期的词开始都是 无名氏的作品。民间 艺人出于在娱乐场合 配乐器演唱的需要, 创作出句式长短相错、 形式自由但合辙押韵、 能用乐器伴奏的韵文 作品,就是词

二、中国现代民间文艺学的历史与搜集、 记录民间文学的概 况

(二) 奠基时期(1927-1930) 1927年到1930年,民俗学运动的中心转移到广州的

中山大学。 1927年11月,顾颉刚、容肇祖、董作宾、钟敬文等发

起成立了中山大学民俗学会,从属于中山大学语言历 史学研究所,1928年,民俗学会推举容肇祖担任主席。 同年11月创办了《民间文艺》周刊,由董作宾、钟敬 文任编辑,出了12期后,于1928年3月改为《民俗》 周刊,由钟敬文、容肇祖、刘万章相继担任编辑

h

14

第一节 搜集、记录与保存民间文学的历史概况

h

15

第一节 搜集、记录与保存民间文学的历史概况

(三)魏晋南北朝时期 1、传说与民间故事

魏晋时期被冠以“小说”之名而实为小说雏 形的作品具有较大的规模,有逸事小说与志 怪小说两种

逸事小说记载文人、贵族等上层社会里的趣 闻逸事

志怪小说记载下层民间社会里流传的奇闻怪 事

概》,江盈科的《雪涛谑史》,

徐渭的《谐史》,浮白斋主人 的《笑林》、 《雅谑》等

谚》、华广生的《白

雪遗音》、范寅的 《越谚》等

清代的笑话集有程世爵的《笑

第八讲 民间文学的搜集、整理与研究

第二节 搜集整理民间文学的目的

1、为党政部门决策和各学科研究提供第一 手材料。 2、推动优秀民间文学作品的传播。 3、推动民间文学的健康发展。 4、加强文艺工作者向民间文学学习,使文 艺大众化、民族化。 5、丰富世界文学宝库,加强国际文化交 流。

第三节 民间文学搜集整理的基本原则

中文系历次民间文学田野调查回顾

2005年5月20日寿县田野调查

2006年5月20日毛坦厂、东河口田野调查

2006年12月31日诸佛庵田野调查

2007年8月暑期“三下乡”田野调查

第八讲附录

一、参考文献: 1、江帆著《民俗学田野作业研 究》,山东大学出版社1995年 第1版。

3、慎重整理:如何对搜集到的 材料进行整方法。 4、立体描写:异文、综合性、 即兴创作、实用性、六维。

第四节 民间文学调查搜集的具体办法

1、作好准备工作。 2、注意相关问题。 3、资料的记录与保存。 4、资料的整理。

5、资料的描述与研究。 6、资料的编选与出版。 7、研究论文和专著的撰写。 (多角度多学科研究、描写 研究、历史研究、比较研究 等)

5丰富世界文学宝库加强国际文化交1全面搜集尤其是当前的新作品著名的传统民间文学作品濒危的口头与非物质文化遗产请同学们看从中央电视台民俗网站下载的相关材料

第八讲 民间文学的搜集、整理与 研究(略讲)

第一节 历史上的民间文学搜集 与整理概况 1、古代:《诗经》、《楚辞》、诸子著 作、历史著作、文人笔记等。 2、解放前:国统区、解放区、大都市。 3、解放后:经历了曲折变化,十七年、 文革、改革开放后。

1、全面搜集,尤其是当前的新作品、著名 的传统民间文学作品、濒危的口头与非物质 文化遗产(请同学们看从中央电视台民俗网 站下载的相关材料)。 2、忠实记录:文字记录有很大的局限性, 因此要求达到最低标准,要保持原有艺术风 格。最好利用现代高科技手段来进行民间文 学的调查与记录,整理与研究,如数码相机、 摄像机、录音机等,可以利用电脑进行资料 的处理、保存、分析和研究。

民间文学调查报告

民间文学调查报告民间文学调查报告一、引言民间文学是指广大民众创作的、表达民间智慧和情感的文学作品。

它以口头传承和民间艺术形式为特点,代表了人民群众的创造力和想象力。

为了了解民间文学的现状和发展趋势,我们进行了一次全面的调查研究。

二、调查方法我们采用了多种调查方法,包括实地走访、问卷调查和网络调研。

通过与文学爱好者、艺术家和民间艺术团体的交流,我们深入了解了他们对民间文学的理解和创作方式。

三、调查结果1. 文学爱好者的创作动力在调查中,我们发现文学爱好者创作的动力主要来自于对生活的感悟和对社会问题的关注。

他们通过文学作品表达自己的情感,传递自己的思想,希望能够引起读者的共鸣和思考。

2. 创作主题的多样性民间文学的创作主题非常丰富多样,涵盖了生活的方方面面。

其中,家庭、友情、爱情、社会问题等是最常见的主题。

同时,一些作品还涉及到历史事件、传统文化和民间传说等。

3. 创作形式的多样性在调查中,我们发现民间文学的创作形式非常多样化。

有的人喜欢写诗歌,表达内心的情感;有的人喜欢写小说,刻画生动的人物形象;还有一些人喜欢创作歌曲、绘画、舞蹈等艺术形式。

4. 传承与创新的关系民间文学的传承与创新是一个不断变化的过程。

在调查中,我们发现一些人注重传统文化的传承,将古老的艺术形式与现代生活相结合;而另一些人则更加注重创新,尝试新的表达方式和创作手法。

5. 民间文学的影响力尽管民间文学在传统媒体上的曝光度相对较低,但通过互联网和社交媒体的传播,民间文学的影响力逐渐扩大。

越来越多的人通过网络分享自己的作品,与其他文学爱好者交流,形成了一个庞大的文学社区。

四、结论与建议通过这次调查,我们对民间文学有了更深入的了解。

我们认为,民间文学是传统文化的重要组成部分,具有独特的魅力和价值。

为了促进民间文学的发展,我们提出以下建议:1. 加强传统文化的传承和保护,为民间文学提供更多的发展空间。

2. 增加对民间文学的宣传和推广,提高公众对民间文学的认知度和欣赏水平。

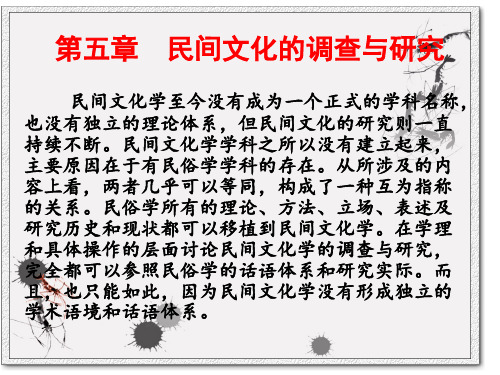

第五章 民间文化的调查与研究

• ③民间文化学没有方法论,其主要方法就 说社会调查。 • 研究者只有在民间文化的展示情境中才能感悟到其

艺术魅力,进而理解这种演述对当地民众生活的意义。运 用笔、录音机和摄象机等将演述的过程记录下来,并从不 同的角度加以解释,这便是田野作业的主要任务。

第二节 进入田野的程序

一、进入田野的方式

• (一)进入方式

• 二、民间文化学的学术指向

• • 民间文化学的学术指向是努力理解当地人的民间生活, 发现他们民间生活的真谛。在一个村落,民间文化学学者的 任务不是去评介、改造和纠正当地人的民间生活,而是对他 们的民间生活进行感受、了解和解释。这样定位民间文化学 的学术指向,是不是降低了民间文化学的理论水平和学科价 值呢?民间文化学与其他学科不同之处就在于:民间文化学 的学术实践是“听和看”,而不是“思和想”。尽量抛弃娱 乐、信仰、宗教、饮食、神灵、民众等抽象的学术概念,而 进入当地人的语言系统(那是一个与我们所谓的学术话语完 全不同的语言系统),理解当地人的知识体系和情感态度, 把握当地人的民俗生活逻辑,在学术写作中使用当地人的具 象语言,这就是真正的有意义的民间文化学。这一学术取向 ,体现了民间文化学学者具有其他学科学者所没有的“民间 立场”。如果大家这样努力,就能建立中国民间文化学学派 。

人类学者采用此种进入方式能够比较容易得到研究对象的信任和合作建立起亲密的人际关系有利于田野工作的顺利进行??二进入角色二进入角色当进入田野点后研究者要尽快向当地人说明此行的目的和自己的身份否则会因为误解而导致当地人对你敬而远之在介绍自己的身份和目的时应尽可能用通俗的或当地人可以理解的言语和词汇来说明而不是用深奥的学术语言高谈人类学研究的重要性人类学者依照调查对象的社会交往方式展开社交并取得一种当地人认可的合适身份角色可以使调查工作进入新的天地

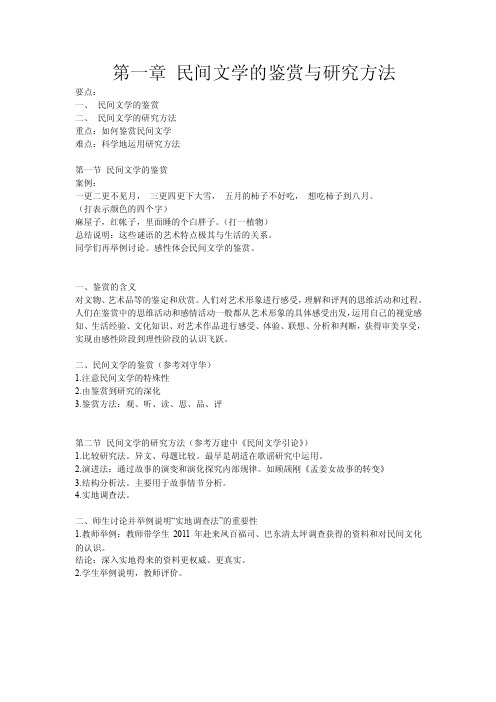

第一章民间文学的鉴赏与研究方法(精品)

第一章民间文学的鉴赏与研究方法

要点:

一、民间文学的鉴赏

二、民间文学的研究方法

重点:如何鉴赏民间文学

难点:科学地运用研究方法

第一节民间文学的鉴赏

案例:

一更二更不见月,三更四更下大雪,五月的柿子不好吃,想吃柿子到八月。

(打表示颜色的四个字)

麻屋子,红帐子,里面睡的个白胖子。

(打一植物)

总结说明:这些谜语的艺术特点极其与生活的关系。

同学们再举例讨论。

感性体会民间文学的鉴赏。

一、鉴赏的含义

对文物、艺术品等的鉴定和欣赏。

人们对艺术形象进行感受,理解和评判的思维活动和过程。

人们在鉴赏中的思维活动和感情活动一般都从艺术形象的具体感受出发,运用自己的视觉感知、生活经验、文化知识、对艺术作品进行感受、体验、联想、分析和判断,获得审美享受,实现由感性阶段到理性阶段的认识飞跃。

二、民间文学的鉴赏(参考刘守华)

1.注意民间文学的特殊性

2.由鉴赏到研究的深化

3.鉴赏方法:观、听、读、思、品、评

第二节民间文学的研究方法(参考万建中《民间文学引论》)

1.比较研究法。

异文、母题比较。

最早是胡适在歌谣研究中运用。

2.演进法:通过故事的演变和演化探究内部规律。

如顾颉刚《孟姜女故事的转变》

3.结构分析法。

主要用于故事情节分析。

4.实地调查法。

二、师生讨论并举例说明“实地调查法”的重要性

1.教师举例:教师带学生2011年赴来凤百福司、巴东清太坪调查获得的资料和对民间文化的认识。

结论:深入实地得来的资料更权威、更真实。

2.学生举例说明,教师评价。

运城民间文学调查报告范文

运城民间文学调查报告范文一、引言运城是山西省的一个地级市,位于晋南地区。

这个古老的城市拥有悠久的历史和丰富的文化遗产,其中民间文学是其重要组成部分。

本次调查旨在深入了解运城的民间文学传统和特点,以便更好地保护和传承这一宝贵的文化遗产。

二、调查方法本次调查采用了多种方法,包括实地走访、访谈和书面调查。

我们到访了运城市的各个乡镇和村落,与当地居民进行面对面的交流和访谈,并请他们填写有关民间文学的问卷调查表。

三、调查结果1. 民间故事和传说通过走访和与居民的深入交流,我们了解到运城地区有许多精彩的民间故事和传说。

这些故事多以历史人物、山川河流和动植物为背景,以讲述英雄事迹、传承智慧或神怪传说为主要内容。

这些故事反映了当地人民的勇敢、聪明和对自然的崇敬之情,让人们铭记历史,传承文化。

2. 口头传统运城地区的居民具有淳朴而热情的性格,他们乐于与人交流和分享自己的经历。

在我们的调查中,我们发现口头传统在当地有着非常重要的地位。

居民通过吟咏诗歌、讲述笑话、传唱民谣等方式来传递文化和知识。

这种口头传统不仅丰富了人们的生活,也为后人提供了宝贵的学习和研究材料。

3. 曲艺和民间音乐在运城地区,曲艺和民间音乐也是民间文学的重要组成部分。

当地有许多受欢迎的曲艺表演形式,如快板、评书和相声等。

这些形式生动有趣,深受居民喜爱。

而民间音乐则以民歌、山歌和节日音乐为主,歌词流传着丰富的民间文化知识和情感。

4. 笑话和谚语运城地区的居民喜欢讲笑话,同时也有许多流传已久的谚语。

这些笑话和谚语大多体现着当地人民的智慧和幽默感,反映了他们在生活中的智慧和乐观。

5. 红白喜事和节日传统运城地区的居民有着独特的红白喜事和节日传统,这些传统同样也是民间文学的重要组成部分。

例如结婚、出嫁、丧葬等重大事件都有特定的仪式和歌谣,丰富了当地民俗文化的内涵。

当地的节日传统如春节、中秋节等,也有丰富多彩的民间文学活动,使节日更加欢乐和有意义。

四、现状和问题通过本次调查,我们了解到运城地区的民间文学传统十分丰富,但也面临一些问题:1. 传统的口头传承方式逐渐衰退,新一代对民间文学的了解和兴趣不足;2. 一些民间文学作品和传统正在逐渐失传,亟需保护和整理;3. 缺乏专门机构和人才来研究、保护和推广民间文学;五、建议和措施为了保护和传承运城的民间文学,我们提出以下建议和措施:1. 加强民间文学知识的传播和教育,鼓励学校开设相关课程和活动,提高青少年对民间文学的认识和兴趣;2. 成立专门机构,承担保护、整理和研究民间文学的责任,并为民间文学爱好者提供学习和交流的平台;3. 利用现代科技手段,将民间文学作品进行数字化整理和存档,以便长期保存和传播;4. 加大对民间艺术家的扶持力度,鼓励他们创作和演出,激发新的创作活力。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

刘锡诚新世纪之初在全国开展的这次非物质文化遗产普查工作,进展是不平衡的。

有的地方很认真,那里的领导者和主管者,有历史感和责任感。

也与些地方进展的情况很不理想,只是从面上大家都知道的抓到几个项目,申报名录而已,并没有按照田野调查的要求去做认真的调查,大有走过场的可能。

对于大多数参加调查工作的朋友来讲,方法问题是重要的一环,颇有探讨的必要。

关于民间文学调查的理念和方法,我想谈四个问题。

第一,民间文学普查的理念和方法。

21世纪之初在全国开展的这次非物质文化遗产普查,是一次文化普查,对文化部来说,应该说是一个很大的进步。

回想20年前,在中国民间文艺研究会制定《中国民间文学三套集成》方案的时候,我去请文化部部长签字,批的是“文化部不管民间文学”。

那时候的文化部,只管专业艺术和群众文化,民间文学是文学,不在文化部的视阈之内。

我国的文化被分割成了一些小块块。

所以我们工作起来是非常困难的。

为了发布一个由文化部、国家民委和中国民间文艺研究会联合签署的文件,我们只好钻领导们的空子,当部长出差的时候,请主管少数民族文化工作的丁乔副部长签署的。

今天的情况完全不同了。

重要的是“文化”的理念变了。

政府的“文化”理念变了。

我国政府于2004年8月接受了联合国教科文组织2003年10月17日通过的《保护非物质文化遗产公约》,接受了“非物质文化遗产”这一术语和理念。

在“非物质文化遗产”这一概念下面,无论是联合国教科文组织的文件、还是我国国务院及其文化主管部门的文件中,“民间文学”(oral traditions)都被列为第一项,在世界各国的非物质文化遗产中也都是最基本的一项。

但在《中国民族民间文化普查手册》(修订版改为《中国非物质文化遗产普查手册》)中规定的16类非物质文化遗产中,民间文学有其特殊性,在20世纪80年代进行的那次普查中,做得是比较认真而彻底的,深入民间“田野”收集记录了数量很大的民间文学作品,全国2000多个县(旗)以上的单位编印到资料本中去的约有635,704,666字。

这是我国有史以来没有过的事情。

应该讲,在搜集记录作品上,与其它的七套集成(志书)不一样,因为其它的集成(志书)多数都是“志”,如戏曲志、曲艺志,而不是民间作品的调查、记录与编选,只有民间文学是作品的调查和编选。

时间刚刚过去了20年。

现在我们正在进行的这次新世纪文化普查,对于民间文学来说,过去搞的不彻底的省区,还应认真进行一次普查,力求在这次普查中取得21世纪初在民众中流传与存活的口述文本,而对一些过去搞得比较认真、比较彻底的省区来说,更多地应当是一次“跟踪式的调查”。

民间文学是靠口头传承的,它会随着时代的变迁而发生嬗变。

时代变了,民众对事物的认识、甚至他们的世界观,也随之发生着或快或慢的变化。

20世纪80年代调查采录的文本,其所反映的,无疑是20世纪80年代前后民众的世界观和生存现状。

我们今天再作民间文学的调查,不可能再回到20世纪80年代的情景当中,“跟踪式的调查”就是对过去的调查再做一次调查,找到过去被调查过的人,请他们讲述过去讲述的故事(作品),通过我们今天的调查和搜集记录来的材料,来看民间文学发生了什么样的变化,从而分析判断我国社会和民众的世界观20多年来发生了怎样的巨大变化。

最近,我应邀到贵州黔东南的千户苗寨去考察那里民间文化的传承状况。

文化学者张晓和张寒梅两姐妹在福特基金会的支持下作的一个项目,它们做得很认真,也有成效。

我在村里看到,千户大寨里的适龄男青年,大多数(约有70—80%?)出外打工了,留守在寨子里的主要是妇女、老人、儿童。

过去我们总是讲民间文化是农耕文明下的精神文化,但我们忽略了宗法家族制度和观念对民间文化、民间文学的深刻影响。

过去,“礼俗”主要是靠男家、夫家及其当家人传承下来,现在不同了,则主要靠妇女来传承了,现在妇女所执行和传承的礼俗,主要是夫家家族的礼俗。

过去男家的一些仪式是不许女子参加的,现在变了,因为妇女成了夫家传家和传礼的主体,所以妇女也不能不参与夫家礼俗的执行与传承了。

礼俗和风俗、以至民间文学的这些变化,是社会结构巨变引起的,是谁也无法阻挡得了的。

2005年我应邀参与了《中国民族民间文化普查手册》中“民间文学”这一章的起草。

我在起草文件的时候,就强调了这次民间文学的要注意“跟踪式的调查”这一思想。

这个思想借鉴了世界、主要是芬兰学者们的经验和理念,得到了其他参加讨论的学者们的赞同。

我们从事民间文学搜集和研究的人,大都是喜爱写作的文艺爱好者,具有两个共同性的特点:一个是不同程度地受到儒家思想的熏染,把民间文学看作是“不登大雅之堂”的东西,要使它“登”上大雅之堂,就得改动;二是喜欢按自己的观念修改(实际上是篡改)老百姓的口述作品,总觉得不识字或少识字的老百姓的观念和见识不高,文辞不雅,要经过他的改动使老百姓口述的东西与他心目中的想法一致起来。

我们看到,经过他们改过的,都像是小文人给旅游景点的解说员们写的解说词,没有新鲜思想,没有思想个性和讲述个性,即没有讲述者个人的风格。

这是两个“中国特色”的顽疾。

通过“跟踪式调查”,对前后不同时间搜集记录的口述作品作比较,就可以看出中国老百姓的思想和作品在怎样变,在什么情况下变,世道发生了怎样的变化。

这多有意思呀,多有文化史价值呀!还可以说一点我个人的最近的经历,也算是“跟踪调查”的个例吧。

最近我在北京市参加了“北京童谣”的申报和评审工作,北京童谣的变迁不仅使我非常感兴趣,而且对学术方法有了新的体会。

北京童谣在中国民间历史上来说,是非常有名的。

我在研究“20世纪中国民间文学学术史”的过程中就发现,20世纪20年代,中国的一代大学者们,多少人都曾收集过北京的童谣呀,鲁迅就是其中的一位,著名的童谣“风来了,雨来了,和尚背着鼓来了。

这里藏?庙里藏。

一藏藏了个小儿郎。

儿郎儿郎你看家,锅台后头有一个大西瓜。

”就是他搜集的。

我在梳理材料时发现,凡是时政类的歌谣,如今基本上不再传承了,例如八国联军进北京的没有了,反对军阀的没有了,特别是描写社会生活方面的,例如反映童养媳的,女孩子出嫁要财礼的,婚姻问题的等等,这些极富时代特点又极富情趣的童谣,如今都不再传承和传唱了。

现在还在口头上传承、传唱着的,不再是那些涉及时政的、有鲜明政治内容和强烈阶级仇民族恨的,而是那些知识性的、诙谐的、游戏的童谣了。

例如“袁世凯,瞎胡闹,一街的和尚没有庙,不使铜子使钞票。

”不再有人吟唱了,而《打巴掌儿的》现在则收入了北京市的小学音乐课本,小学生们唱彻大街小巷。

这后一首北京童谣,林庚先生曾写文章说当年有12段,可是现在北京出版的一些集子里面、包括小学课本里面选的,却只有10段,有2段已经找不到了。

这种“跟踪式的调查”在国际学术界比较普遍,我们通过这种方法调查所得的结论,也是非常有趣的。

我们从北京童谣这一窗口,看到的是百年来北京从一个帝都城市到一个现代化都市的巨大变迁,不光是四合院改成了摩天大楼、小胡同变成了宽广的大街,也包括从世界观到审美观的变迁。

第二个问题,民间文学的“第二生命”问题。

把民间文学的自然生命认定为民间文学的“第一生命”,而把记录下来成为文本称做民间文学的“第二生命”,这个观点不是我的发明,而是已故芬兰学者劳里•航柯的理念。

在世时,他是世界知名学者,又是联合国教科文组织政府专家委员会的负责人。

1986年,经过文化部的批准,我们请他来,他在中国着力推行的就是这一理念。

当时我们与芬兰文学协会以及土尔库大学等进行了一次民间文学的联合调查,所选的地区是当时尚未开放的广西三江地区的六个村寨。

那次我们选调了很多中国老中青学者来参加调查。

五四时代从事民间文学搜集和研究的,都是修养有素的学者,包括周作人、顾颉刚、刘半农、董作宾、常惠、台静农、罗香林等先生。

顾颉刚的《吴歌杂录》、台静农的《淮南歌谣》、罗香林的《粤东之风》、刘兆吉的《西南采风录》等,都是非常严格的科学记录。

但20世纪50年代以后搜集出版的一些重要的民间作品,除了何其芳编辑的《陕北民歌选》等少数选集外,多数没有学者参与,用今天的话说,学者都缺席了,大多出自从事创作的文化人或文化馆的干部之手。

劳里•航柯提出要保护民间文学,要用科学的方法记录民间文学,而用科学的方法记录下来的民间文学是民间文学的第二生命,民间文学以其第二生命在流传中得到“循环”,为更多的人(读者)所阅读和欣赏,从而使其生命获得永恒。

“第二生命”的观念作为民间文学保护的一途,其提出是有学理根据的。

民间文学浩如烟海,因系口头传播,如风一样飘忽不定,如流水一样变动不居,随时代的转换和变化而变化,与社会相适应者当继续流传变异,与社会不适应者则慢慢衰微甚至消亡。

这是铁的规律。

笼统地说把民间文学整体性地保护下来,那是不可能的事,而且甚至要想把民间文学固定在某一个时间(时代)的状况不变,也无异于异想天开。

一件作品,即使同一个讲故事者,也往往是今天这样讲,明天那样讲,不同时间的讲述,会出现差异,甚至很大的差异。

所以对于民间故事来说,我们在口头上听到的只有“现代时”,在文本(书本)上看到的总是“过去时”。

即使那些传承了几千年的传说故事,如孟姜女的故事、梁山伯祝英台的故事,至今已传承了2000多年了,我们读到的文本,是不同时代记录下来的,是“过去时”,而我们在“田野”中听到的,主要是过去流传的“元素”或情节,但它却是渗入了当代观念的“现在时”。

所以,我认为,民间文学与非物质文化遗产的其它门类不同,把民间文学原原本本地记录下来也是一种保护,而且是一种延续它的生命的重要手段和最好的保护。

设若没有《诗经》,试想我们怎么能知道周代的民歌是什么样子呢?设如没有《九歌》,我们怎么能知道战国时期的南方民歌是什么样子呢?所以,我们今天要做民间文学的调查,必须记录文本,必须原原本本地忠实地记录口述的文本。

劳里•航柯强调记录下来的民间文学文本是民间文学的“第二生命”,民间文学会以“第二生命”保留下去、传播下去、延续下去。

这个理念也是联合国教科文组织当年推行的理念。

那些政府专家们都比较认同的一个观点。

我们中国学者也认同这一理念。

记录下来以后可以出版,可以放在博物馆里头,可以供其它更多的人来阅读、研究,可以使民间文学的文本、相片、录象等得到妥善的保存、保管、借阅、流传,从使它的“第二生命”得到循环。

这就是民间文学的传承与其它非物质传承的保护不一样的地方,完完全全套用“整体性保护”是不可能完全奏效的。

有了“第二生命”这样的理念,采取什么样的具体调查方法,又是一个问题。

劳里•航科在与我国学者交流时,推行的主要是“参与观察”的方法。

“参与”法,是文化人类学的主要方法。

他将其运用于民间文学的调查采录中,而且行之有效。

五四时代,受时代局限,我国学者主要是采用征集法,托亲戚朋友、老师同学,向家人、邻居、朋友搜集记录来,交给我、由我来编辑发表。