秋瑾

著名诗人秋瑾人物简介

• 秋瑾善于运用象征、隐喻等手法,表达自己的思想感情 • 秋瑾的诗歌注重音韵的和谐,具有很强的节奏感

秋瑾诗歌的影响和地位

秋瑾诗歌的影响

• 秋瑾的诗歌对后世产生了深远的影响,成为辛亥革命时 期的重要文学遗产 • 秋瑾的诗歌激励了无数革命志士,为推翻清朝统治做出 了巨大贡献

秋瑾诗歌的地位

秋瑾在辛亥革命中的活动与贡献

秋瑾在辛亥革命中的活动

• 1911年,武昌起义爆发后,秋瑾积极参与革命活动,组 织浙江光复军 • 秋瑾带领浙江光复军攻克绍兴,为推翻清朝统治做出了 巨大贡献

秋瑾在辛亥革命中的贡献

• 秋瑾的英勇斗争,为辛亥革命的胜利奠定了基础 • 秋瑾的诗歌、文章等作品,为辛亥革命的发展提供了理 论支持

秋瑾的诗歌遗产

• 秋瑾的诗歌作品被后人传颂,成为了永恒的经典 • 秋瑾的诗歌精神,激励着后人为国家和民族的解放而奋 斗

秋瑾的书法遗产

• 秋瑾的书法作品具有很高的艺术价值,被誉为“诗书双 绝” • 秋瑾的书法精神,成为了后人学习、传承的重要财富

秋瑾对后世女性解放与革命事业的影响

秋瑾对后世女性解放的影响

秋瑾与女性解放运动的关系

秋瑾积极参与女性解放运动

• 秋瑾回国后,积极参加女性解放运动,为女性的平等权利而奋斗 • 秋瑾创办女子学校,提倡女性教育,提高女性的社会地位

秋瑾在女性解放运动中的贡献

• 秋瑾的诗歌、文章等作品,为女性解放运动的发展提供了理论支持 • 秋瑾的组织、领导才能,为女性解放运动的开展提供了有力的保障

• 秋瑾被誉为“诗界女杰”,在中国文学史上占有重要地 位 • 秋瑾的诗歌作品被后人传颂,成为永恒的经典

03

秋瑾的思想观念与女性解放运动

秋瑾的女性观念及其时代意义

秋瑾的家庭与个人生活

秋瑾的家庭与个人生活秋瑾,中国近代史上杰出的女性革命家之一,她的家庭与个人生活是我们探究她事业背后支撑力量的重要组成部分。

本文将从家庭背景、婚姻和子女、对家庭的影响等方面展开论述。

1. 家庭背景秋瑾出生于一个封建家庭,她的父亲是湖南长沙人,母亲则是来自福建。

尽管秋瑾的家庭并不富裕,但她在家庭中接受到了良好的教育。

父亲秉承着先进的思想,鼓励女儿接受教育,并努力培养她的才智和独立思考的能力。

这种家庭教育为秋瑾后来的革命事业奠定了坚实的基础。

2. 婚姻和子女秋瑾在18岁时与郭嵩焘结婚,他们有两个孩子,一个儿子和一个女儿。

婚后不久,秋瑾就积极投身到民主革命运动中,对她的家庭生活产生了不可忽视的影响。

由于秋瑾经常外出参与革命活动,她的丈夫郭嵩焘负担起了家庭的重担,他支持妻子的事业并尽力维系家庭的稳定和支持。

3. 对家庭的影响秋瑾的革命事业给家庭带来了一定的冲击,但同时也使得她的家庭成为了革命的坚实后方。

秋瑾在政治活动中取得了显著的成就,通过她的努力,她开始了解并关注妇女权益,积极参与和倡导妇女教育和解放。

她对于家庭的牵挂并没有阻碍她为妇女事业奋斗的步伐,相反地,她的家庭成为了她坚持事业的精神支柱。

4. 个人生活尽管秋瑾在事业上取得了巨大的进展,但她的个人生活却并不顺遂。

她所热爱的事业带给她忧愁和痛苦,她屡屡被捕入狱,经历了数次困境。

这些挫折和磨难使得她的个人生活备受打击,但她从未放弃。

她的坚持和牺牲精神为后来的革命家树立了榜样。

综上所述,秋瑾的家庭和个人生活在她的革命事业中发挥了重要的作用。

她的家庭背景为她的成长和培养提供了有力的支持,婚姻和子女的存在使得她对革命事业有了更深的思考和责任感。

虽然她的事业给她的家庭生活带来了冲击,但家庭也成为了她持之以恒的动力。

秋瑾的个人生活也经历了艰辛和打击,但她从未屈服,一直坚持战斗,为中国的革命事业做出了杰出的贡献。

秋瑾的家庭背景与早年经历

秋瑾的家庭背景与早年经历秋瑾,是中国历史上杰出的女性革命家之一,她的家庭背景与早年经历为她的革命事业奠定了坚实的基础。

本文将以简洁美观、通顺流畅的语句,逐一展开秋瑾的家庭背景和早年经历。

一、家庭背景秋瑾出生于清朝末年的福建省福州市一个书香门第之家。

她的父亲秋鸿翊是一位受过良好教育的进士出身的知识分子,曾任官府要职,他的儿子秋震亦是秋瑾的同父異母弟弟。

秋瑾的父亲对教育非常重视,给予了她很好的启蒙教育,使她具备了扎实的知识储备和对国家社会的深刻认识。

二、早年经历在家庭的影响下,秋瑾从小就接受了良好的教育。

她从幼年时期就展现出了非凡的才华和思想,自小尝试着写诗作文,展示了对文学艺术的兴趣与天赋。

然而,秋瑾的早年生活并不是一帆风顺的。

在她年幼时,她的母亲因病去世,这使得父亲对于女儿的教育更加用心良苦。

秋瑾坚强的性格和对知识的渴望使她在逆境中迅速成长。

秋瑾的家庭背景和早年经历给了她独立思考和勇敢追求自由的精神。

这样的精神使她在成年之后选择了投身革命事业,并成为了中国近代革命史上不可磨灭的一笔。

总结秋瑾的家庭背景与早年经历奠定了她成为革命家的根基。

她的父亲为她提供了优质的教育环境,培养了她卓越的才情。

而早年的逆境锻炼了她坚韧不拔的意志和勇于面对困难的勇气。

秋瑾所展现出来的不畏艰辛、顽强拼搏的精神,对中国女性解放和革命事业产生了深远的影响。

她的故事激励着无数后来者,也让人们对于女性力量和妇女解放有了更为深刻的认识和理解。

通过了解秋瑾的家庭背景与早年经历,我们更能够理解她为什么选择了革命道路,并且对她在历史上的影响和地位有更为全面的认识。

秋瑾的故事告诉我们,扎根于家庭的培养和早年的经历是一个人成长的重要基石,也是塑造个性与事业的关键因素。

秋瑾的形象在满江红中的表现与意义

秋瑾的形象在满江红中的表现与意义秋瑾的形象在《满江红》中的表现与意义秋瑾是中国近代史上一位杰出的女性革命家,她在历史上扮演了重要的角色。

而《满江红》是一首歌曲,通过歌词的描绘,展现了秋瑾飒爽英姿,坚定的革命信念以及对民族解放的执着追求。

本文将探讨秋瑾在《满江红》中的形象表现与意义。

一、秋瑾的形象表现1. 刚毅坚定:秋瑾作为一位女性革命家,具备勇毅的品质。

歌词中的“她握紧了拳头”、“她砸碎了镜子”等片段,展示了秋瑾拥有坚定的意志和与时代抗争的决心。

2. 细腻温婉:秋瑾不仅有着坚毅的一面,还具备温婉细腻的特点。

歌词中的“她握满了花朵”、“她眼中有我,眼中有国”等描述,透露出秋瑾对人民的爱与关怀。

3. 推动社会变革:秋瑾不满于封建社会的压迫和剥削,积极参与了辛亥革命,为推翻满清统治做出了巨大贡献。

歌词中的“她只手撕破了长城”、“她梦爬上巅峰,梦到了蓝天”等描绘,展现了秋瑾的奋发图强和对社会变革的追求。

二、秋瑾形象在《满江红》中的意义1. 唤醒历史记忆:秋瑾在历史上的地位非常重要,她是中国近代史上女性解放运动的代表之一。

通过歌曲《满江红》中对秋瑾形象的描绘,可以唤起人们对这位杰出女性的记忆,让她的事迹得以重现和传承。

2. 塑造革命典范:秋瑾作为一位积极参与革命运动的革命家,她的形象成为人们追求革命精神的楷模。

《满江红》通过突出秋瑾的形象,使她成为人们崇拜和追随的对象,进一步激发了人们的爱国情感和民族自豪感。

3. 引发思考与反思:通过对秋瑾形象的描绘,《满江红》将人们的思维引向历史与现实的结合点。

秋瑾代表了中国近代史上众多为国家独立和民族解放而英勇奋斗的女性,她的形象激励着人们对历史的深思与反思,进而思考今日的社会环境与发展。

四、结语通过对秋瑾的形象在《满江红》中的表现与意义的探讨,我们可以看到她作为一位女性革命家,不仅以坚定不移的意志和勇气赢得了人们的敬佩,同时也为中国近代史上的革命事业做出了巨大贡献。

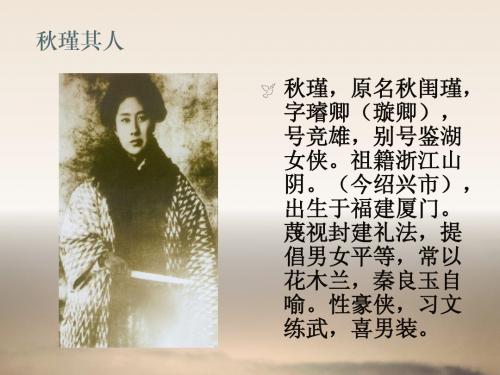

秋瑾

求助编辑百科名片鉴湖女侠、革命党人——秋瑾秋瑾(1875-1907),近代民主革命志士,原名秋闺瑾,字璇卿,号旦吾,乳名玉姑,东渡后改名瑾,字(或作别号)竞雄,自称“鉴湖女侠”,笔名秋千、汉侠女儿,曾用笔名白萍,祖籍浙江山阴(今绍兴),生于福建闽县(今福州)。

秋瑾蔑视封建礼法,提倡男女平等,常以花木兰、秦良玉自喻,性豪侠,习文练武,曾自费东渡日本留学。

她积极投身革命,先后参加过三合会、光复会、同盟会等革命组织,联络会党计划响应萍浏醴起义未果。

1907年,她与徐锡麟等组织光复军,拟于7月6日在浙江、安徽同时起义,事泄被捕。

7月15日,从容就义于绍兴轩亭口。

中文名:秋瑾别名:秋闺瑾(原名),鉴湖女侠国籍:中国民族:汉族出生地:福建闽县(今福建福州)出生日期:1875年11月8日逝世日期:1907年7月15日职业:革命家毕业院校:青山实践女校主要成就:创办《中国女报》策划皖浙起义祖籍:浙江绍兴就义之地:浙江绍兴轩亭口参加组织:三合会、光复会、同盟会丈夫:王廷钧子女:儿子王沅德,女儿王灿芝目录人物概述人物介绍投身革命从容就义后人评价生平年表生年新考秋瑾诗选月梅(其一)梅(其二)读书口号望乡黄海舟中日人索句并见日俄战争地图日人石井君索和即用原韵鹧鸪天赤壁怀古去常德州中感赋秋海棠杜鹃花残菊红毛刀歌满江红(小住京华)如此江山翠楼怨剑歌泛东海歌对酒宝刀歌(1907)题芝龛记满江红(肮脏尘寰)菊秋瑾精神纪念舞剧《秋瑾》基本信息剧情介绍编创演职人员影视剧《秋瑾》1、1984年版电视剧《秋瑾》2、1983年版电影《秋瑾》3、1953年版电影《秋瑾》2011年电影《竞雄女侠·秋瑾》越剧《秋瑾》1959年越剧《秋瑾》1995年越剧电视剧《秋瑾》秋瑾与婆家双峰秋瑾故居秋瑾墓在线观看人物概述人物介绍投身革命从容就义后人评价生平年表生年新考秋瑾诗选月梅(其一)梅(其二)读书口号望乡黄海舟中日人索句并见日俄战争地图日人石井君索和即用原韵鹧鸪天赤壁怀古去常德州中感赋秋海棠赋柳杜鹃花残菊红毛刀歌满江红(小住京华)如此江山翠楼怨剑歌泛东海歌对酒宝刀歌(1907)题芝龛记满江红(肮脏尘寰)菊秋瑾精神纪念舞剧《秋瑾》基本信息剧情介绍编创演职人员影视剧《秋瑾》1、1984年版电视剧《秋瑾》2、1983年版电影《秋瑾》3、1953年版电影《秋瑾》2011年电影《竞雄女侠·秋瑾》越剧《秋瑾》1959年越剧《秋瑾》1995年越剧电视剧《秋瑾》秋瑾与婆家双峰秋瑾故居秋瑾墓在线观看展开编辑本段人物概述秋家自曾祖起世代为官。

秋瑾朗诵稿件原文

秋瑾朗诵稿件原文

(实用版)

目录

一、秋瑾简介

二、秋瑾的朗诵稿件

三、秋瑾朗诵稿件的意义

正文

一、秋瑾简介

秋瑾,原名秋闺瑾,字璇卿,号鉴湖女侠,是我国近代民主革命志士,杰出的妇女解放运动领袖,中华民族优秀儿女的代表,伟大的爱国主义者。

她为我国民主革命事业献出了自己的生命,被誉为“中国女权运动的先驱”。

二、秋瑾的朗诵稿件

秋瑾的朗诵稿件原文如下:

“风雨巴山遗恨远,

至今人念鉴湖侠。

鉴湖女侠秋瑾,

千秋万代名永传。

”

这篇稿件既表达了对秋瑾的敬仰和怀念,也展现了她坚贞不屈的革命精神和崇高的爱国情操。

三、秋瑾朗诵稿件的意义

秋瑾的朗诵稿件,不仅仅是对她个人的赞美和怀念,更重要的是,它传达了一种革命精神和爱国情操。

它激励着人们勇往直前,不畏艰难险阻,为民族独立和人民解放而奋斗。

同时,它也表达了对秋瑾等革命先烈的敬仰和感激之情,他们是我们学习的榜样,他们的精神将永远活在我们心中。

秋瑾的朗诵稿件,是对革命先烈的一种纪念,也是对后人的一种激励。

秋瑾

秋瑾(1875-1907),近代民主革命志士,原名秋闺瑾,字璿卿(璇卿),号竞雄,华夏杰出女先烈,别署鉴湖女侠。

祖籍浙江山阴(今绍兴),蔑视封建礼法,提倡男女平等,积极投身革命。

常以花木兰,秦良玉自喻。

性豪侠,习文练武,喜男装。

生平主要事迹:1、光绪三十年五月在上海创办《白话报》,倡导妇女解放,提倡男女平等,揭露清政府的腐败。

2、三十一年冬,创办《中国女报》,宣传革命。

3、三十三年初,接任大通学堂督办,以大通学堂为立足点,往返沪杭,运动军学两界,同时又到金华、处州等地,联络龙华会、双龙会、平阳党等会党组织。

研究整顿光复会组织办法,草拟光复会军制,撰写了《普告同胞檄》、《光复军起义檄》等文告;对聚集在大通学堂的革命志士和会党头目进行军事训练。

是年夏,将浙江光复会员与会党群众组成光复军,以“光复汉族,大振国权”八字为序,编为八军,推徐锡麟为统领,自任协领,约定安徽、浙江同时举义。

六月初四在绍兴大通学堂被捕。

面对敌人的威逼利诱和严刑拷打,仅写了“秋风秋雨愁煞人”7个大字以对。

7月15日凌晨,秋瑾就义于绍兴城内古轩亭口。

遗骸几经迁葬,后建墓于杭州西泠桥侧。

秋瑾诗选:秋瑾一生留下许多著作,包括120多首诗,38首词。

她以天下为己任,大义凛然,气势豪迈,文词朗丽高亢,音节嘹亮。

1、《杞人忧》:“幽燕烽火几时收,闻道中洋战未休;膝室空怀忧国恨,谁将巾帼易兜鍪”,以表忧民忧国之心。

2、《梅》:冰姿不怕雪霜侵,羞傍琼楼傍古岑。

标格原因独立好,肯教福贵负初心。

3、鹧鸪天祖国沉沦感不禁,闲来海外寻知音。

金瓯已缺终须补,为国牺牲敢惜身?嗟险阻,叹飘零。

关山万里作雄行。

休言女子非英物,夜夜龙泉壁上鸣。

4、如此江山萧斋谢女吟《秋赋》,潇潇滴檐剩雨。

知己难逢,年光似瞬,双鬓飘零如许。

愁情怕诉,算日暮穷途,此身独苦。

世界凄凉,可怜生个凄凉女。

曰:“归也”,归何处?猛回头,祖国鼾眠如故。

外侮侵陵,内容腐败,没个英雄作主。

天乎太毒!看如此江山,忍归胡虏?豆剖瓜分,都为吾故土。

秋谨

日本之旅

PS:瑾逃情往日本留学,金(金逸之)

遽失瑾,始顿悟爱瑾已深,乃抛却 一切,赴日寻瑾,两人共堕爱河。 及后,瑾发现金乃满州贵族后裔, 内心痛苦万分,后终毅然舍弃,回 国革命。

场进 故 主 秋 士 塔 故 所行 居 持 瑾 朱 山 居 。反 成 绍 留 赓 , 坐 清为兴学故原北 革她大日宅系朝 命联通本之明南 的络学归一代, 主会堂国部大背 要党时后分学依 , 。

日本之旅

1904年,秋瑾丈夫 与另一女子闹出不 寻常关系,瑾忍无 可忍,婚姻破裂。 于是她抛家离子, “束轻便之行装, 出幽密之闺房,乘 快乐之汽船,吸自 由之空气”东渡日 本留学。

日本之旅

7月冲破封建家庭束缚,自费留学日本。在东京入 中国留学生会馆所设日语讲习所补习日文,常参加 留学生大会和浙江、湖南同乡会集会,登台演说革 命救国和男女平权道理。在此期间,曾与陈撷芬发 起共爱会,作为开展妇女运动的团体;和刘道一、 王时泽等十人结为秘密会,以秋瑾最终打破了桎梏 在身上的封建枷锁反抗清廷、恢复中原为宗旨。并 创办《白话报》,“鉴湖女侠秋瑾”署名,发表 《致告中国二万万女同胞》、《警告我同胞》等文 章,宣传反清革命,提倡男女平权。

秋瑾英雄事迹

1904年秋瑾参加冯自由在横滨组织的三合会, 受封为“白纸扇”。1905年归国后,由徐锡 麟介绍参加光复会。1907年1月14日,在上 海创刊《中国女报》。号召女界为“醒狮之 前驱”,“文明之先导”。7月6日,徐锡麟 在安庆起义失败,其弟徐伟的供词中牵连秋 瑾。7月10日,她拒绝了要她离开绍兴的一 切劝告,表示“革命要流血才会成功”,毅 然留守大通学堂。14日下午,秋瑾被捕。7 月15日凌晨,秋瑾从容就义于绍兴轩亭口。

秋瑾的生平与事迹

秋瑾的生平与事迹秋瑾(1875年-1907年),字叔微,江苏无锡人,是中国近现代史上一位杰出的女性革命家。

她勇敢地参与了中国晚清时期的革命运动,为争取民主与平等做出了卓越贡献。

本文将以时间线的方式,介绍秋瑾的生平及其重要事迹。

1. 秋瑾的早年生活(1875年-1896年)秋瑾出生在一个贫困的官宦家庭,她的父亲是一位官员,家境并不富裕。

她从小聪慧好学,对社会的不公与贫困问题有着深刻的认识。

尤其是在她上学的时候,她亲眼目睹了中国农民在封建制度下的苦难生活,这使得她对社会现象产生了浓厚的兴趣。

2. 秋瑾的革命启蒙(1896年-1898年)1896年,秋瑾从无锡教会学校毕业后,她被派往日本留学。

在东京,她接触了许多进步思想,受到了思想启蒙。

她开始关注国家的政治状况,了解到中国正处于国家衰落和西方列强侵略的危机之中。

这让她意识到,为了挽救国家,必须进行彻底的改革。

3. 秋瑾的反清起义(1898年-1900年)1898年,秋瑾回到中国后,积极参与了康有为领导的戊戌变法运动。

她组织并参与了许多示威游行,呼吁政府进行改革。

然而,由于清政府的反动和封建势力的阻挠,戊戌变法最终以失败告终。

秋瑾的家人也因参与运动被清政府逮捕,并遭受压迫。

4. 秋瑾的崛起与逝世(1901年-1907年)尽管戊戌变法失败,但秋瑾没有放弃她的信念。

她积极投身于革命组织,成为中国同盟会的核心成员。

她利用自己的人脉和知识,为革命运动筹款,组织和宣传。

她也连续出版了许多揭示清政府罪行的文章,引起了不少人民的关注。

1907年,秋瑾因被叛徒出卖,遭到清政府的逮捕。

她经受了长时间的拷打和折磨,最终不幸牺牲,壮烈成为中国民主革命史上的烈士。

5. 秋瑾的遗志与影响秋瑾在中国革命历史上留下了深远的影响。

她的意志和勇气激励着后来的革命者,成为中国近现代民主革命的先驱。

她的牺牲与付出也使人们对民主和平等的追求更加坚定。

总结:秋瑾是中国近现代史上一位杰出的女性革命家,她不畏艰险,为了争取中国的民主与平等,不惜牺牲自己的生命。

秋瑾百年前的女权先驱

秋瑾百年前的女权先驱秋瑾,她是中国历史上一位杰出的女性,也是百年前的女权运动的先驱者。

她的故事被广为人知,她勇敢的精神和为妇女权益而奋斗的事迹永远激励着后人。

本文将以秋瑾百年前的女权先驱为话题,向读者深入介绍秋瑾的背景、她为女权运动所做的贡献以及她对当代女性的影响。

一、秋瑾的背景秋瑾生于19世纪末,出生于一个传统的官宦家庭。

然而,秋瑾在年幼的时候就表现出了与众不同的思想。

她极其渴望获得教育的机会,但是当时的社会对女性的教育非常有限。

正是这种不公平对待激发了她对女权运动的兴趣和支持。

二、秋瑾与女权运动秋瑾进入北洋女师范学校后,与其他女学生一起开始了对女性地位的思考。

她们组织了一系列活动,旨在争取女性的平等权益。

秋瑾本人也积极参与示威活动,呼吁废除妇女不平等的传统观念和法律制度。

秋瑾的勇敢行为很快引起了国内外的关注。

她通过出版物和演讲等方式,将女权主张传播给更多人。

她不仅呼吁政府改变对妇女的歧视政策,还鼓励其他女性加入到这场运动中。

秋瑾的努力和她对平等的坚持为女性争取了更多的机会和尊重。

三、秋瑾对当代女性的影响秋瑾的奋斗为中国的妇女运动奠定了坚实的基础,也对当代女性的斗争产生了深远的影响。

她的精神鼓舞了无数勇敢的女性,激励她们为自己的权益而奋斗。

在当代社会,女性的地位和权益得到了较大的提升。

这部分归功于百年前秋瑾等先驱者的努力。

她们为女性争取了平等的教育和工作机会,推动了女性在社会和职场中的地位。

女性意识的觉醒和对自我的认同,都与秋瑾的努力息息相关。

四、结语秋瑾百年前的女权先驱,她的奋斗和牺牲为妇女争取了应有的权益。

正是由于她的努力,现代女性才能享有更多的自由和平等。

回顾历史,我们应该对秋瑾这位出类拔萃的女性时代先驱表示敬意,并借鉴她的精神,继续为妇女权益的提升而努力。

毫无疑问,秋瑾的故事将永远激励着我们,引领我们继续追求平等、正义和自由的价值观。

秋瑾简介_秋瑾的诗文集

秋瑾简介_秋瑾的诗文集秋瑾(1875-1907),近代民主革命志士,原名秋闺瑾,字璇卿,号旦吾,乳名玉姑,东渡后改名瑾,字(或作别号)竞雄,自称鉴湖女侠,笔名秋千、汉侠女儿,曾用笔名白萍,祖籍浙江山阴(今绍兴),生于福建厦门。

秋瑾蔑视封建礼法,提倡男女平等,常以花木兰、秦良玉自喻,性豪侠,习文练武,曾自费东渡日本留学。

她积极投身革命,先后参加过三合会、光复会、同盟会等革命组织,联络会党计划响应萍浏醴起义未果。

1907年,她与徐锡麟等组织光复军,拟于7月6日在浙江、安徽同时起义,事泄被捕。

同年7月15日,秋瑾从容就义于绍兴轩亭口。

秋瑾的诗文集代表作品:《对酒》作者是清代文学家秋瑾。

其古诗全文如下:不惜千金买宝刀,貂裘换酒也堪豪。

一腔热血勤珍重,洒去犹能化碧涛。

【翻译】毫不吝惜千金为了买一把宝刀,用珍贵的貂皮大衣去换酒喝也能引以为豪。

满腔热血应该珍惜重视,让它洒出去后还能化作碧血波涛。

《读书口号》作者是清代文学家秋瑾。

其古诗全文如下:东风吹绿上阶除,花院箫疏夜月虚。

侬也痴心成脉望,画楼长蠹等身书。

《望乡》作者是清代文学家秋瑾。

其古诗全文如下:白云斜挂蔚蓝天,独自登临一怅然。

欲望家乡何处似?乱峰深里翠如烟。

《赤壁怀古》作者是清代文学家秋瑾。

其古诗全文如下:潼潼水势向江东,此地曾闻用火攻。

怪道侬来凭吊日,岸花焦灼尚余红。

《去常德州中感赋》作者是清代文学家秋瑾。

其古诗全文如下:一出江城百感生,论交谁可并汪伦?多情不若堤边柳,犹是依依远送人。

《秋海棠》作者是清代文学家秋瑾。

其古诗全文如下:栽植恩深雨露同,一丛浅淡一丛浓。

平生不借春光力,几度开来斗晚风。

《赋柳》作者是清代文学家秋瑾。

其古诗全文如下:独向东风舞楚腰,为谁颦恨为谁娇。

灞陵桥畔销魂处,临水傍堤万万条。

《杜鹃花》作者是清代文学家秋瑾。

其古诗全文如下:杜鹃花发杜鹃啼,似血如朱一抹齐。

应是留春留不住,夜深风露也寒凄。

《残菊》作者是清代文学家秋瑾。

其古诗全文如下:岭梅开候晓风寒,几度添衣怕倚栏。

秋瑾

秋瑾图片

秋瑾手迹

经典名句

• • • • • • • • 芸芸众生,谁不爱生?爱生之极,进而爱群。 金瓯已缺总须补,为国牺牲敢惜身。 浊酒难销忧国泪, 救时应仗出群才。 粉身碎骨寻常事,但愿牺牲报国家。 一腔热血勤珍重,死去犹能化碧涛 。 休言女子非英物, 夜夜龙泉壁上鸣。 无限伤心家国恨, 长歌慷慨莫徘徊。 死生一事付鸿毛,人生到世方英杰。

纪念场所

• 绍兴大通学堂

纪念场所

• 绍兴风雨亭

秋瑾绝命书

痛同胞之醉梦犹昏,悲祖国 之陆沉谁挽? 日暮穷途,徒下新亭之泪; 残山剩水,谁招志士之魂? 不须三尺孤坟,中国已无干 净土; 好持一杯鲁酒,他年共唱摆 仑歌。 虽死犹生,牺牲尽我责任; 即此永别,风潮取彼头颅。 壮志犹虚,雄心未渝,中原 回首肠堪断!

活动年谱

• 1906年 因抗议日本政府颁布取缔留学生规则,愤而回国。先在绍 1906年 兴女学堂代课。萍浏醴起义发生后,她与同盟会会员杨卓林、胡瑛、 宁调元等谋在长江流域各省响应,并担任浙江方面的发动工作,即浙 皖起义。 • 1907年 1月14日,在上海创刊《中国女报》。 1907年 以大通学堂为据点,继续派人到浙省各处联络会党,自己则 往来杭、沪间,运动军学两界,准备起义。 7月6日,徐锡麟在安庆起义失败,其弟徐伟的供词中牵连秋 瑾。 7月10日,她已知徐失败的消息,但拒绝了要她离开绍兴的 一切劝告,毅然留守大通学堂。14日下午,清军包围大通学堂,秋瑾 被捕。她坚不吐供,仅书“秋风秋雨愁煞人”以对。 7月15日凌晨,秋瑾从容就义于绍兴轩亭口,时年仅32岁。

鉴湖女侠秋瑾

莫言女子非英物 始信英雄亦有雌

生平简介

秋瑾(1875—1907 1907) 秋瑾(1875 1907) 1875年生于绍兴,原名闺 谨,字璿卿,自号竞雄,别号 鉴湖女侠,汉侠女儿。浙江山 阴(今绍兴)人。是我国近代 杰出的革命家、妇女解放运动 的先驱。

秋瑾的牺牲与对革命的影响

秋瑾的牺牲与对革命的影响秋瑾(1875年-1907年),清末革命烈士,她用自己的生命为中国的民主革命事业做出了巨大贡献。

秋瑾的牺牲不仅在于她个人的生命,更在于她对革命事业的坚定信念以及影响力,为中国的民主革命带来了巨大的推动力。

一、秋瑾的背景与早年经历秋瑾出生在一个书香门第的家庭,她的父亲是一位知名学者,培养了她对知识和社会弱势群体的关注。

早年间,秋瑾观察到清朝政府的腐败和国家的衰落,决定投身于革命运动。

二、秋瑾与女学堂为了教育女性和唤醒女性的觉醒意识,秋瑾创办了女学堂。

这是中国近代教育史上的一大创举,为中国女性的解放奠定了基础。

女学堂不仅教授基础的文化知识,更重要的是培养女性的独立思考能力和意识形态。

三、秋瑾的受难与牺牲秋瑾积极参与了中国同盟会的革命活动,她参加了护国战争,并担任了重要的职务。

然而,秋瑾最终被清朝政府逮捕,遭受着非人的酷刑。

尽管面临死刑的威胁,秋瑾依然坚守信念,不屈不挠,最终壮烈牺牲。

四、秋瑾牺牲的意义秋瑾的牺牲对革命事业产生了巨大的影响。

首先,她的牺牲激励了更多的人加入到革命运动中,壮大了革命的力量。

同时,秋瑾的牺牲也成为了革命者的榜样,鼓舞了一代又一代的革命者,坚定了他们的信心和意志。

五、秋瑾对革命的影响秋瑾不仅在她的生命中起到了重要作用,她的影响力也延续到了她牺牲后。

她的事迹被广泛传颂,激励了更多的人投身于民主革命的事业。

秋瑾的牺牲与她的理念相互交织,使她成为中国近代革命历史上的一颗明星。

六、秋瑾的遗产秋瑾的遗产不仅体现在她的事迹和影响力上,她的牺牲也促进了中国民主革命的发展。

在她的鼓舞下,革命者们更加团结起来,积极推动着中国社会的变革。

秋瑾对于中国现代历史的影响无可磨灭,她注定成为一位永不熄灭的革命先驱。

总结:秋瑾的牺牲与对革命的影响在中国的近代历史中具有特殊的意义。

她通过坚定的信念、积极的革命活动和对女性教育的重视,在中国民主革命蓬勃发展的历程中永远占据着一席之地。

秋瑾的事迹和精神将继续激励着一代又一代的中国人,为实现民主、自由的中国梦而不懈奋斗。

秋瑾 诗词

秋瑾诗词一、秋瑾简介1.1 秋瑾的背景1.2 秋瑾的生平1.3 秋瑾的诗词创作二、秋瑾的诗词风格2.1 继承传统,弘扬民族精神2.2 爱国情怀与社会现实相结合2.3 表达女性独立、坚强的意蕴三、秋瑾的代表作品赏析3.1 《武装起义》3.2 《劝妻》3.3 《秋思》3.4 《代儿女们》四、秋瑾的诗词影响力4.1 为近代中国革命做出的贡献4.2 影响后人的诗词创作4.3 秋瑾诗词在当代社会的意义五、总结5.1 秋瑾诗词的独特价值5.2 秋瑾对中国文化艺术的影响5.3 秋瑾诗词的当代价值一、秋瑾简介1.1 秋瑾的背景秋瑾,清末民初女革命家,字青娥,号秋瑾。

1877年出生于浙江宁波,是宁波士绅家庭的千金。

秋瑾的父亲秋庆章是当地的知名商人,家境富裕。

由于家庭背景,秋瑾受到了较好的教育,具备了扎实的文化素养和良好的社交能力。

1.2 秋瑾的生平秋瑾自幼聪明机智,对社会不平等和女性地位的不公感到愤慨。

她参与了中国历史上第一次女学堂的创办,并积极倡导女子教育。

秋瑾意识到改变社会需要推翻封建统治,她积极参与了辛亥革命,成为了革命党的重要组织者和骨干成员。

1.3 秋瑾的诗词创作秋瑾除了在革命事业上的杰出贡献外,她还以其出色的诗词才华闻名。

秋瑾的诗承袭了中国古代文化的精髓,同时也反映了她对民族独立和女性解放的思考和表达。

秋瑾的诗词风格独特,表达了她对国家、社会和个人命运的关怀和追求。

二、秋瑾的诗词风格2.1 继承传统,弘扬民族精神秋瑾的诗承袭了中国古代文人的优良传统,她深情描绘大自然的美丽景色,表达对国家的热爱和对家园的思念。

秋瑾的诗词中常常出现山水、花鸟等自然元素,通过对美景的描绘,她表达了对国家的美好祝愿和对民族的自豪感。

2.2 爱国情怀与社会现实相结合秋瑾的诗词中融入了她对社会现实的深刻观察和对不公平现象的愤慨。

她以诗词的形式表达了对民族独立和社会进步的追求,表达了对国家苦难和人民疾苦的关怀。

秋瑾的诗词中常常出现民族精神的表达和社会现实的批判,具有很强的现实主义色彩。

秋瑾

苦 八 将 年 侬 风 强 味 派 徒 作 思 蛾 眉 , 浙 。 楚 , 破 终 拭 。 残 如 花 开 遍 , 秋 佳 节 。 华 , 歌 容 黄 中 京 面 秋 下 是 住 满 江 红 篱 又 小 四 为 早

洒 去 日本为我国学士荟萃之场, 日本为我国学士荟萃之场,其中 必多豪杰,吾意欲往该处一游。 必多豪杰,吾意欲往该处一游。 觅 知 音 不 秋瑾决心步章太炎、邹容、陈天华等志 秋瑾决心步章太炎、邹容、 士的后尘,忍痛抛下一双子女, 士的后尘,忍痛抛下一双子女,东渡日 本留学。 本留学。 碧 涛 犹 能 化

东 风 吹 绿 上 阶 除

欲望家乡何处似 乱峰深里翠如烟

光绪二十六年(1900) 光绪二十六年(1900),王廷钧纳 (1900), 资为户部主事,秋瑾随王赴京 ,随 资为户部主事, 即因八国联军入京之战乱, 即因八国联军入京之战乱,又回到 家乡荷叶。 家乡荷叶。 光绪二十九年, 光绪二十九年,王廷钧再次去京 复职,秋瑾携儿女一同前往。 复职,秋瑾携儿女一同前往。 此时,秋瑾目睹侵略者之野蛮暴 此时, 义愤难已, 行,义愤难已,置身北京城之断壁 残垣,忧心填膺, 残垣,忧心填膺,决心投身革命事 业。 不过,在此期间,秋瑾同一位颇负文名且思想进步的 不过,在此期间,

并义结金兰,通过吴芝瑛, 妇女吴芝瑛为邻 ,并义结金兰,通过吴芝瑛,秋瑾经 常看到当时出版的一些新书新报,接触到一些新思想, 常看到当时出版的一些新书新报,接触到一些新思想, 眼界不断扩大,思想境界不断提高。 眼界不断扩大,思想境界不断提高。

莽 英 红 雄 尘 青 何 衫 处 湿 ! 当 觅 磨 知 音 折 。 我 识 谁 热 。 路 襟 人 肝 胆 , 末 胸 因 生 , 男 儿 烈 ! , 男 儿 列 未 屑 ! 子 不 平 比 得 殊 算 却 不 俗 心 身

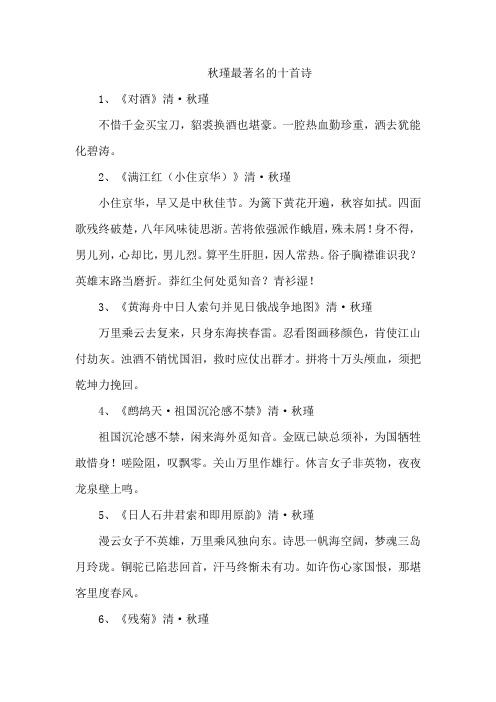

秋瑾最著名的十首诗

秋瑾最著名的十首诗1、《对酒》清·秋瑾不惜千金买宝刀,貂裘换酒也堪豪。

一腔热血勤珍重,洒去犹能化碧涛。

2、《满江红(小住京华)》清·秋瑾小住京华,早又是中秋佳节。

为篱下黄花开遍,秋容如拭。

四面歌残终破楚,八年风味徒思浙。

苦将侬强派作蛾眉,殊未屑!身不得,男儿列,心却比,男儿烈。

算平生肝胆,因人常热。

俗子胸襟谁识我?英雄末路当磨折。

莽红尘何处觅知音?青衫湿!3、《黄海舟中日人索句并见日俄战争地图》清·秋瑾万里乘云去复来,只身东海挟春雷。

忍看图画移颜色,肯使江山付劫灰。

浊酒不销忧国泪,救时应仗出群才。

拼将十万头颅血,须把乾坤力挽回。

4、《鹧鸪天·祖国沉沦感不禁》清·秋瑾祖国沉沦感不禁,闲来海外觅知音。

金瓯已缺总须补,为国牺牲敢惜身!嗟险阻,叹飘零。

关山万里作雄行。

休言女子非英物,夜夜龙泉壁上鸣。

5、《日人石井君索和即用原韵》清·秋瑾漫云女子不英雄,万里乘风独向东。

诗思一帆海空阔,梦魂三岛月玲珑。

铜驼已陷悲回首,汗马终惭未有功。

如许伤心家国恨,那堪客里度春风。

6、《残菊》清·秋瑾岭梅开后晓风寒,几度添衣怕倚栏。

残菊犹能傲霜雪,休将白眼向人看。

7、《秋海棠》清·秋瑾栽植恩深雨露同,一丛浅淡一丛浓。

平生不借春光力,几度开来斗晚风?8、《赤壁怀古·潼潼水势向》清·秋瑾潼潼水势向江东,此地曾闻用火攻。

怪道侬来凭吊日,岸花焦灼尚余红。

9、《赋柳》清·秋瑾独向东风舞楚腰,为谁颦恨为谁娇?灞陵桥畔销魂处,临水傍堤万万条。

10、《杜鹃花·杜鹃花发杜》清·秋瑾杜鹃花发杜鹃啼,似血如朱一抹齐。

应是留春留不住,夜深风露也寒凄。

秋瑾生平简介

秋瑾生平简介想知道鉴湖女侠的故事吗?下面是我为您整理的“秋瑾生平简介”,仅供参考,希望您喜欢!。

秋瑾生平简介秋瑾(1875年11月8日-1907年7月15日),卯时生于福建厦门,初名闺瑾,乳名玉姑,字璇卿,号旦吾,东渡后改名瑾,字(或作别号)竞雄,自称鉴湖女侠,笔名秋千、汉侠女儿,曾用笔名白萍,浙江山阴(今绍兴)人。

人物生平秋瑾出1875年生于绍兴的一个小官僚地主家庭。

秋瑾兄妹四人,秋瑾稍大即入家塾,念的是《三字经》、《百家姓》、《神童诗》等,但她爱读的却是诗词、明清小说和笔记传奇。

在很小的时候就写下这样的诗句:“今古争传女状头,红颜谁说不封侯?”、“莫重男儿薄女儿,始信英雄亦有雌。

”她从小不仅仰慕英雄豪杰,而且还立志要做巾帼英雄那样的人。

1904年,她只身东渡日本求学。

在日本,秋瑾积极地投入了中国留学生的革命斗争。

1905年8月同盟会成立后,她被推为同盟会评议部评议员和浙江省主盟人。

秋瑾还联络当时留日的女同学,组织“共爱会”,自己任会长。

清政府勾结日本政府,颁布取缔中国留学生规则,压迫留日学生,秋瑾愤然回国,在上海创办中国公学。

1906年,她由徐锡麟介绍,加入了光复会。

她和一些同志在上海设立革命机关,并主持《中国女报》,第一个提出创建“妇人协会”的主张,为近代妇女解放吹响了第一声号角。

1906年,秋瑾返回绍兴,主持大通学堂。

大通学堂原为徐锡麟、陶成章等创办,是光复会训练干部、组织群众的革命据点。

在大通学堂,秋瑾为了进一步训练革命力量,成立了“体育会”,招纳会党群众和革命青年,进行军事操练,并积极联络浙江各地会党,组成“光复军”,推举徐锡麟为首领,秋瑾任协领,积极地进行起义的筹备工作。

1907年5月,徐锡麟准备在安庆起义,秋瑾在浙江等地响应。

但徐锡麟起义计划泄露。

7月6日,徐锡麟仓促刺杀安徽巡抚恩铭,在安庆发动起义,由于准备不足,起义很快失败,徐锡麟也被捕牺牲了。

安庆起义的失败,使秋瑾主持的浙江地区起义计划完全泄露,形势十分危急,同志们劝她暂避一时,她决心做中国妇女界为革命牺牲的第一人,坚决留在大通学堂与前来包围的清军作殊死战斗。

秋瑾

人轻视、不得施展抱负的忿忿不平,表现她狭 义满胸怀、肝胆过于男子的气概。

二、忧心祖国危亡

表现反对帝国主义侵略,忧心国家民族前途, 渴望戎装杀敌与难酬报国壮志的爱国情怀,是 秋瑾前期诗歌的又一重要内容,它是整个前期 诗歌中思想性最强的部分。

杞人忧

幽燕烽火几时收, 闻道中洋战未休。 漆室空怀忧国恨, 难将巾帼易兜鍪(dōu móu)。

历朝历代修史,女性名人都是被记载

到列女传里,而秦良玉是历史上唯一一 位作为王朝名将被记载到史书将相列传

十葬秋瑾

光绪三十三年正月(1907年2

月),秋瑾接任大通学堂督办。 不久与徐锡麟分头准备在浙江、 安徽两省同时举事。联络浙江、 上海军队和会党,组织光复军, 推徐锡麟为首领,自任协领, 拟于7月6日在浙江、安徽同时 起义。因事泄,于7月13日在大 通学堂被捕。7月15日,从容就 义于浙江绍兴轩亭口。被捕后 没有一句供词,只留下一纸, 上书“秋风秋雨愁煞人”七个 字。

后期创作

“责任上肩头”的女 国民意识,国破山河 在的民族忧患感,使 秋瑾的人格气质中喷 射出英风豪气。于是, 在她的后期诗文中, 表现的是刀光剑影、 金戈铁马等杀敌雪耻、 复兴中华、力挽乾坤、 气贯长虹的悲壮诗篇。

她这一时期的诗词大致可分为三个方面: 一是鼓吹革命,号召人们起来抗敌救国; 二是宣传用武力推翻清朝统治; 三是继续宣扬妇女解放,鼓吹男女平权。 而对祖国的无限热爱和奋力拯救祖国危亡的革 命英雄主义,是她后期作品中响遏行云的最强音。 《对酒》 不惜千金买宝刀, 貂裘换酒也堪豪。 一腔热血勤珍重, 洒去犹能化碧涛。

宣扬妇女解放,主张男女平权。

秋瑾在去日前就对男尊女卑的封建礼教不满。她从来不甘心 做低人一等的女子,不甘心居于男子之后,认为女子一样能 掌管国家大事。因此对于封建的礼教,她藐视,她憎恨,从 不屈服。她希望妇女能和男子平等,为此她多次在诗歌中表 示女子有着超男子的智慧与勇力,英雄中也有女子。从事革 命后,她更加努力宣传妇女解放,而且把争取妇女解放和革 命救国事业联系起来,号召妇女起来,肩负起救国的重任。

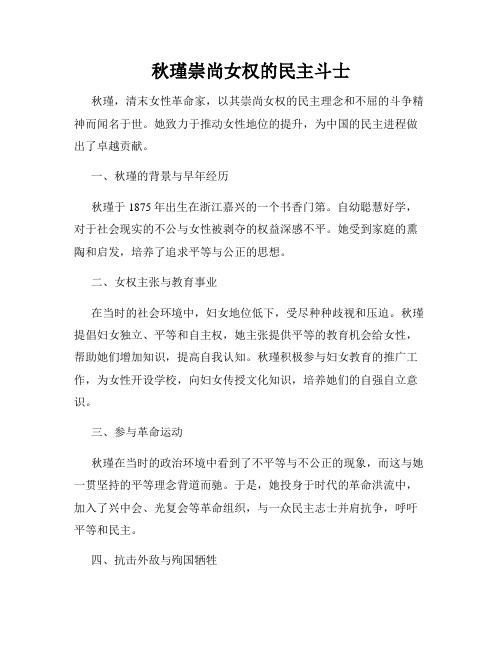

秋瑾崇尚女权的民主斗士

秋瑾崇尚女权的民主斗士秋瑾,清末女性革命家,以其崇尚女权的民主理念和不屈的斗争精神而闻名于世。

她致力于推动女性地位的提升,为中国的民主进程做出了卓越贡献。

一、秋瑾的背景与早年经历秋瑾于1875年出生在浙江嘉兴的一个书香门第。

自幼聪慧好学,对于社会现实的不公与女性被剥夺的权益深感不平。

她受到家庭的熏陶和启发,培养了追求平等与公正的思想。

二、女权主张与教育事业在当时的社会环境中,妇女地位低下,受尽种种歧视和压迫。

秋瑾提倡妇女独立、平等和自主权,她主张提供平等的教育机会给女性,帮助她们增加知识,提高自我认知。

秋瑾积极参与妇女教育的推广工作,为女性开设学校,向妇女传授文化知识,培养她们的自强自立意识。

三、参与革命运动秋瑾在当时的政治环境中看到了不平等与不公正的现象,而这与她一贯坚持的平等理念背道而驰。

于是,她投身于时代的革命洪流中,加入了兴中会、光复会等革命组织,与一众民主志士并肩抗争,呼吁平等和民主。

四、抗击外敌与殉国牺牲1895年,中日甲午战争爆发,国家危难之际,秋瑾义无反顾地投身到抗击外敌的斗争中。

她积极组织募捐、宣传抗敌,成为抗战中的旗帜人物。

然而,不幸的是,她遭到清朝当局的监视与迫害,最终被捕入狱。

1907年,她在狱中不屈不挠,被处以极刑,并壮烈牺牲。

秋瑾的去世引起了社会的广泛哀悼,她的壮举给后世留下了崇高的精神遗产。

五、对后世的影响秋瑾的思想影响深远,她通过教育和思想的启蒙,提高了妇女的地位,唤起了女性们的自尊和自信。

她对革命事业和女性解放的无私奉献,为后人树立了一面鲜明的旗帜。

她的事迹被后人广泛传颂,激励着妇女们奋发向上,为争取平等和自由做出贡献。

六、结语秋瑾是中国女权运动史上的重要人物,她以自己的实际行动诠释了崇尚女权和民主的理念。

她的精神将永远激励着我们,引领我们继续为平等和公正的社会而努力。

回顾秋瑾的一生,她是中国历史中一位令人钦佩的民主斗士。

秋瑾

秋瑾(1875年11月8日-1907年7月15日),华夏杰出女先烈,民族英雄。

浙江省绍兴府山阴县(今绍兴市)人,生于福建省云霄县。

初名闺瑾,乳名玉姑,字璇卿,号旦吾,留学日本后改名瑾,字(或作别号)竞雄,自称“鉴湖女侠”,笔名秋千、汉侠女儿,曾用笔名白萍。

近代女民主革命志士,提倡女权。

蔑视封建礼法,提倡男女平等,常以花木兰,秦良玉自喻。

性豪侠,习文练武,喜男装。

代表作品《秋瑾诗词》、《秋女士遗稿》、《秋女烈士遗稿》、《秋瑾集》。

清光绪二十年(1894年),其父秋信候任湘乡县督销总办时,将秋瑾许配给今双峰县荷叶镇神冲王廷钧为妻。

1896年,秋与王结婚。

王廷钧在湘潭开设“义源当铺”,秋瑾大部分时间住在湘潭,也常回到婆家。

这年秋天,秋瑾第一次回到神冲,当着许多道喜的亲友朗诵自作的《杞人忧》:“幽燕烽火几时收,闻道中洋战未休;膝室空怀忧国恨,谁将巾帼易兜鍪”,以表忧民忧国之心,受到当地人们的敬重。

1897年6月生下儿子王沅yu án德。

光绪二十六年(1900年),王廷钧纳资为户部主事,秋瑾随王赴京。

不久,因为八国联军入京之战乱,又回到家乡荷叶。

次年生下第二个孩子王灿芝(女)。

光绪二十九年,王廷钧再次去京复职,秋瑾携女儿一同前往。

1904年夏,她在丈夫王廷钧的支持下,冲破封建束缚,自费东渡日本留学,先入日语讲习所,继入青山实践女校。

并在横滨加入了冯自由等组织的三合会。

在日本期间,秋瑾积极参加留日学生的革命活动,与陈撷芬发起共爱会,和刘道一等组织十人会,创办《白话报》,参加洪门天地会,受封为“白纸扇”(军师)。

光绪三十一年,秋瑾归国。

春夏间,经徐锡麟介绍加入光复会。

徐锡麟、秋瑾先后加入光复会后,国内革命形势有了迅速的发展。

光绪三十一年七月,秋瑾再赴日本,加入同盟会,被推为评议部评议员和浙江主盟人,翌年归国,在上海创办中国公学。

不久,任教于浔溪女校。

同年秋冬间,为筹措创办《中国女报》经费,回到荷叶婆家,在夫家取得一笔经费,并和家人诀别,声明脱离家庭关系。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

光绪二十六年(1900),王廷钧纳资为户部主事,秋瑾随王赴京。

不久,因为八国联军入京之战乱,又回到家乡荷叶。

次年在这里生下第二个孩子王灿芝(女)。

光绪二十九年,王廷钧再次去京复职,秋瑾携女儿一同前往。

1904年夏,她毅然冲破封建家庭的束缚,自费东渡日本留学,先入日语讲习所,继入青山实践女校。

并在横滨加入了冯自由等组织的三合会。

在日本期间,秋瑾积极参加留日学生的革命活动,与陈撷芬发起共爱会,和刘道一等组织十人会,创办《白话报》,参加洪门天地会,受封为“白纸扇”(军师)。

光绪三十一年,秋瑾归国。

春夏间,经徐锡麟介绍加入光复会。

徐锡麟、秋瑾先后加入光复会后,国内革命形势有了迅速的发展。

[1]光绪三十一年七月,秋瑾再赴日本,加入同盟会,被推为评议部评议员和浙江主盟人,翌年归国,在上海创办中国公学。

不久,任教于浔溪女校。

同年秋冬间,为筹措创办《中国女报》经费,回到荷叶婆家,在夫家取得一笔经费,并和家人诀别,声明脱离家庭关系。

其实是秋瑾“自立志革命后,恐株连家庭,故有脱离家庭之举,乃借以掩人耳目。

”是年十二月(1907年1月14日),《中国女报》创刊。

秋瑾撰文宣传女解放主张提倡女权,宣传革命。

旋至诸暨、义乌、金华、兰溪等地联络会党,计划响应萍浏醴起义,未果从容就义1905年秋,陶成章和徐锡麟在绍兴创办大通师范学堂,借以召集江南各府会党成员到校,进行军事训练。

后来,秋瑾在该校发展了600多名会员。

[1]光绪三十三年正月(1907年2月),秋瑾接任大通学堂督办。

不久与徐锡麟分头准备在浙江、安徽两省同时举事。

联络浙江、上海军队和会党,组织光复军,推徐锡麟为首领,自任协领,拟于7月6日在浙江、安徽同时起义。

因事泄,于7月13日在大通学堂被捕。

7月15日,从容就义于浙江绍兴轩亭口。

光绪三十四年,生前好友将其遗骨迁葬杭州西湖西泠桥畔,因清廷逼令迁移,其子王源德于宣统元年(1909年)秋将墓迁葬湘潭昭山。

1912年,湘人在长沙建秋瑾烈士祠,又经湘、浙两省商定,迎送其遗骨至浙,复葬西湖原墓地。

后人辑有《秋瑾■ 弃家·留学1903年10月5日,正是传统的中秋佳节,秋瑾从北京的家出走。

这可视作她在个人层面上对自己女性身份的抛弃。

此时,她已是两个子女的母亲。

从此,她只身留学日本,仅探视过一次子女,其主要目的还是为了向公公索款办学。

朋友问起她的家庭,她说“如隔世矣”。

天伦情淡,母性转薄,这不等同于一般意义上的缺乏情义。

无论从理性上还是事实上,她此后的言行代表了全中国女性的觉醒,“处文明之世,吸文明之空气,当不甘为人之奴隶也。

”秋瑾的出走,不仅属于个人,也属于她所生活的时代。

她20岁奉父命嫁到湖南的富豪之家,却“琴瑟异趣,伉俪不甚相得”。

丈夫王廷钧虽为翩翩佳公子,却是地道的纨绔子弟,到1903年,两人已是北辙南辕。

如果她是旧式的才女,面临这样的人生悲剧,慑于伦常约束,大概只能郁郁而终。

庆幸的是,这已是20世纪初年。

从19世纪末开始,中国的改良家、革命者和外国传教士将女性缺乏教育和裹脚这两点提出来,作出传统中国落后的象征。

1890年代,这些批评家更认为开展女子教育、反对女子缠足,作为中华民族走向强盛的一个先决条件。

1898年中国女学堂(后更名“中国女学会书塾”)在上海创立。

女子社会化教育兴起,传统三从四德被冲开了一道缺口,而且愈来愈大。

正是在北京生活的这段时期,秋瑾结识了书法家吴芝瑛。

吴发起了“上层妇女谈话会”和“妇人不缠足会”,两位才女成为金兰之契。

离家出走后,秋瑾便住在吴家,阅读了大量新书报。

幼弟秋宗章在《六六私乘》里回忆,秋瑾当时阅读新书报,目睹国家危亡,“思以改革为己任”。

这样一个眼界渐开的女性,当丈夫出去吃“花酒”,她便女扮男装,带上仆人出去看京戏,遭到丈夫暴力相向后,终至夫妻反目。

秋瑾生于江南的知识官僚家庭。

后来出于宣讲女权的目的,她说中国女子“沉沦在十八层地狱”,成为“一世的囚徒,半生的牛马”。

我们在今天可以质疑:过去的女子都是祥林嫂吗?在国族危机之下,受害女性成了中华民族本身的象征。

女性被赋予了强烈的民族主义情绪,最终演变成了一种无可置疑的历史真理。

陈东原写《中国古代妇女生活史》,其前提便是:“我们妇女生活的历史,只是一部被摧残的女性底历史!”事实上,在秋瑾所生活的江南地区,明清以来,一直有一个拥有文学和传统教育的闺秀群体。

秋宗章曾忆及父女之间的温情场面,父亲公余或饭后,为秋瑾讲授旧籍。

那正是数个世纪以来江南家庭传统场景。

在女性没有法律人格和独立的社会身份的时代,这样的教育里,蕴含着饱满个性的可能性。

17岁,她便写下“红颜谁说不封侯”这样的诗句。

这样的野心,终于发展为一种强烈的使命感:“人生在世,当匡济艰危,以吐抱负,宁能米盐琐屑终其身乎?”她的方式,就是她对日本人服部繁子所言,“这并不是我个人的事,是为天下女子,我要让男子屈服。

我要做男人也做不到的事情。

”从1903年2月23日起,秋瑾正式改穿男装,曾令初次见面的服部繁子不辨雄雌。

“高高的个头,蓬松的黑发梳成西洋式发型,蓝色的鸭舌帽盖住了半只耳朵,蓝色的旧西服穿在身上很不合体,袖头长得几乎全部盖住了她那白嫩的手”。

(服部繁子:《回忆秋瑾女士》)1904年至1905年,秋瑾至少参加了天地会、三合会、光复会、同盟会等六个会党、革命组织,其热情和精力,为大部分男子所不及。

本文来自《看历史》2011年6月刊:民国女性进化史_六个婚礼和一个葬礼■ 赴死·拷问1907年1月,就在秋瑾死难前半年,她在上海创办了《中国女报》。

秋瑾集总务、印刷、发行、编辑、撰稿于一身,在北京、杭州、绍兴设立了特约代销处,每期售价洋二角。

这份只出了两期的报纸(第三期未印刷),志向非凡,在发刊词里,秋瑾比喻《中国女报》为“脱身黑暗世界,放大光明”的“一盏神灯”。

她对好友吴芝瑛剖白自己的想法:“女子当有学问,求自立,不当事事仰给男子。

今新少年动曰‘革命,革命’,吾谓革命当自家庭始,所谓男女平权事也。

”但日渐扩散的暴力氛围,个人建功立业的野心,又让秋瑾选择了暴力的革命行动。

她和表兄徐锡麟成为光复会领导浙江起义的合适人选。

秋瑾往来于杭州和上海,“运动军学两界,复以军学界之名义,歆动会党”。

(陶成章:《秋瑾传》)秋瑾人生的最后一幕,是在绍兴大通学堂。

1907年7月6日,徐锡麟刺杀安徽巡抚恩铭身亡,一周后,官府包围了大通学堂。

严刑拷问,毫无结果,秋瑾两日后被处决。

秋瑾的死给当地人留下了难以湮灭的印象。

多年后,有位种菜老人回忆说,当年他十二三岁,行刑队伍就打他家门前经过,他亲眼看见临刑前的秋瑾,神态自若;那时候,人们对革命党普遍觉得神秘,而且是一个女犯,但见到秋瑾的英雄气概,都为之感动。

(姚瑾:《访秋瑾遗迹》)公众舆论则不断抨击浙省官员对秋案的处理。

在此过程中,各界人士不拘是出于开脱、同情或怜惜,秋瑾的女性身份被有意无意凸显、放大。

一心一意要像男人一样参与社会变革,甚至做得比男人还要好,若地下有知,鉴湖女侠不晓得会作何感想?秋瑾甫被捕,媒体迅疾把对徐锡麟一案的关注转移到秋案上,前因后果,细枝末节,追踪报道,秋瑾之死很快扩散到社会上。

就在清廷刚刚宣布预备立宪之后,以如此残酷的方式杀死一位新学界的女性,这最为当时社会舆论所诟病。

据范文澜回忆,当时他所接触的大都是守旧派,不同情革命,可是他们也不同情清政府的凶暴行为。

他们议论纷纷,大致是:秋瑾没有口供,按律例不应该杀没有口供的人;轩亭口是杀强盗的地方,秋瑾不是强盗,不应该到那里去杀;妇女只有剐刑和绞刑,对秋瑾不应该用斩刑……留日浙江学生等民间社团,《申报》等媒体,都以1905年光绪帝的上谕据理力争。

“嗣后凡死罪至斩决而止,凌迟及枭首、戮尸三项,著即永远删除”。

地方官吏如此杀害一位学界中人,堪称横行不法。

而在媒体的连续报道中,秋瑾被描述成一位弱质女流,面对官府的残暴无能为力,更激发了人们同情弱者的心理。

“仅一弱女子,藏一手枪,遂足以扰一郡之治安,岂真如吾国社会所崇拜之九天玄女、骊山老母,有撒豆成兵之神术耶?”(《时报》,1907年7月27日)浙江巡抚张曾敭和绍兴知府贵福不得不尽快搜获证据,刊出安民告示。

此后秋瑾的革命诗文、军队编制均被披露,她的革命党身份确证无疑,但舆论仍以为,在预备立宪时期,依照法律办案最为重要。

这一切超出了张曾敭的料想,不过杀一乱党而已,哪想到竟有赔上仕途性命之虞!吴芝瑛在《祭秋女士瑾文》里,公开表达对张的嘲讽:“反常移性者欲也,触情纵欲者禽兽也。

以浙帅之贤,岂嗜欲之流、禽兽之类与?”(《申报》,1907年8月11日)如此压力之下,张曾敭无奈托病请假二十天。

8月5日,他被调补江苏巡抚。

江苏士绅立即集体行动,由写《孽海花》的曾朴领衔,致电都察院,拒绝接受这位民愤极大的“父母官”。

已经宣布要开启新政治的清廷不得不对民意让步,调补张曾敭为山西巡抚,次年月初即以病免职。

绍兴知府贵福,也为之付出巨大代价。

他和张曾敭一样,调任安徽被当地士民所拒,无奈蹉跎余生,进入民国后,不得不改易姓名,苟活于世。

而此案的具体执行者、山阴县令李钟岳,则一开始便承受着良心的拷问。

据秋宗章在《六六私乘》里回忆,李钟岳对秋瑾家人颇为回护,查抄其家时,也亲自监督,保证没有损失,并屡屡安慰秋家人。

对秋瑾一案,他消极办案,多方维护,最终仍不得不听命于贵福,把秋瑾送上刑场。

8月份他因在秋案中和上司意见不合,被撤职。

10月29日,饱受内心折磨的李钟岳第三次自杀成功,自缢身亡。

藉着为秋瑾鸣冤、平反,江浙的民间力量迅速增长,联合行动,30年后,秋宗章回首当日,慨叹“民权之膨胀,亦有以肇其端矣”。

说到底,一个女子被斩首这个事实,才真正激发了人们的义愤。

而秋瑾的慷慨赴死,又增加了悲壮的底子。

她的死,成为革命正当性的思想来源和激进女性们参与革命绵延不断的动力源泉。

本文来自《看历史》2011年6月刊:民国女性进化史_六个婚礼和一个葬礼■ 营葬·洗羞女性,鲜血,这些在任何时代均是传奇的基因。

秋瑾死时年仅31岁。

如果以成败论,这是一个短暂不幸而无所成就的生涯,然而,这样一个以身殉国的女性榜样,却鼓动了天下之气。

她的生前好友吴芝瑛和徐自华,不顾自身安危,决心为好友下葬。

慷慨悲壮,舍生取义,无不可为,此种肝胆相照的侠风激扬,遂成就一部留名青史的传奇。

据秋宗章回忆,秋瑾处决当日,里保即来通知秋家收尸。

秋家人事先已经到乡间避难,听闻秋瑾死难事后,害怕被株连,逃到深山。

无人领尸,遗骸便由善堂施棺,暂时存放在卧龙山上。

两个月后,风声渐缓,方由秋瑾之兄雇人移梓在严家潭丙舍。

秋瑾罹难半月,便有一位“慕秋”女士致信吴芝瑛,认为秋瑾之死,“此可为吾女界第一最惨之记念也”,吴芝瑛义心侠骨,应发起开会追悼秋瑾。

(《时报》,1907年8月4日)11月10日,徐自华写信给吴芝瑛,约吴联名登报,以葬秋瑾。