“绝对音乐”与“标题音乐”间的美学纷争-文档资料

“绝对音乐”词义辨析

星海音乐学院学报2020年第4期・170・JOURNAL OF XINGHAI CONSERVATORY OF MUSIC“绝对音乐”词义辨析王学佳摘要:“绝对音乐”是19世纪以降西方艺术音乐的核心概念,它包括三个层面的含义:器乐形态,创作原则,美学观念。

三个层面的含义均生成于西方音乐历史文化之中。

厘清“绝对音乐”概念,对于更加准确、深入地理解西方艺术音乐及其文化背景具有重要意义。

关键词:绝对音乐;器乐形态;创作原则;美学观念DOI:10.3969/j.issn.1008-7389.2020.04.013中图分类号:J601文献标识码:A文章编号:1008-7389(2020)04-0170-081846年,瓦格纳为贝多芬《第九交响曲》第四乐章而作的“乐曲解说”首次提及“绝对音乐”概念:“这里的音乐已几近冲破绝对音乐的界限,以刚健的雄辩之声遏制住其他乐器的喧嚣骚动,强势走向果断的决定,最终形成一个歌曲般的主题。

”①此处“绝对音乐”主要指18-19世纪器乐音乐类型。

"绝对音乐"(absolute music),又称纯音乐(pure music)、纯器乐、独立音乐②。

“绝对音乐”包括三个层面的含义:一是器乐形态;二是创作原则;三是美学观念。

一、“绝对音乐”之器乐形态作为器乐音乐形态的“绝对音乐”,是一个历史中生成的、约定俗成的概念,它指向一种音乐纯粹性的理想。

首先,它不是其他艺术的附属:不从属于戏剧和舞蹈(歌剧、舞剧),不从属于歌词(歌曲),不从属于描写性意义(标题音乐)。

其次,它不是达成音乐之外目的的手段:不是为了礼拜功能的宗教音乐,不是为了社交目的的宫廷音乐,不是为了舞蹈、叙事、表达情爱的世收稿日期:2020-09-04基金项目:广东省教育科学规划课题“分析美学之纯音乐理解专题研究”(2017GXJK082)。

作者简介:王学佳(1982-),女,博士,星海音乐学院音乐学系讲师。

音乐美学绪论

音乐美学绪论绪论1、音乐美学:音乐美学―艺术哲学的一个分支,同时又是音乐学的一个部门,是一研究音乐艺术的美学规律为宗旨的一门基础性的理论。

它特别把音乐的本质与特性,音乐的形式与内容,音乐的创作、表演与欣赏、音乐功能,音乐的美与审美作为自己的研究对象。

2、音乐美学作为美学―艺术哲学的一个分支,需要运用美学―艺术哲学的原理与方法来研究音乐中的美学问题,使自己具有美学―艺术哲学的品格。

另一方面,音乐美学的建设和发展又会使美学―艺术哲学更加充实和完善。

3、音乐美学又是音乐学的一个部门。

西方一般把它划分为三个大的门类:即系统的音乐学:或称体系的或分类的音乐学,它是从不同的角度对音乐艺术进行系统性的研究;历史的音乐学:是按时间的顺序,研究音乐历史的发展过程及其规律;民族音乐学:或称比较音乐学,主要是对不同的民主音乐进行系统的河比较性的研究。

4、音乐美学的研究的主要课题:(1)、关于音乐本质的研究;2、关于音乐本体的研究(把音乐的感性材料,音乐的形式和内容以及它们之间的关系作为中心来展开的。

);3、关于音乐实践的研究;4、关于音乐功能的研究;5、关于音乐的美与审美的研究;6、关于音乐美学史的研究。

5、音乐美学的研究方法:1、哲学的方法:无论从认识论或方法论的角度来看,音乐美学都是对音乐所进行的哲学的思考,从这个意义上也可以说音乐美学就是音乐哲学,要以马克思主义哲学即辩证唯物主义和历史唯物主义为指导。

2、心理学的方法:音乐行为的心理过程与特征的研究,与音乐美学的关系极为密切,可以说是音乐美学与音乐心理学的结合,既可以把这些研究看作是音乐心理学的组成部分,也可以看作是音乐美学的一个方面。

3、社会学的方法。

从方法论上讲,音乐美学主要运用的也还是哲学的思辨的方法,对音乐艺术的美学规律的判断分析和逻辑论证。

4、20世纪现代音乐美学在研究方法上的新扩展:符号学、现代语义学、现象学、接受美学,此外,还出现了用系统论、控制论和信息论来研究音乐美学的新动向。

浅谈音乐美学中音乐存在“三要素”

浅谈音乐美学中音乐存在“三要素”音乐是人类文化的重要组成部分,它以其独特的语言形式传达着情感、思想和美学体验。

音乐美学是研究音乐艺术的美的规律和美的本质的学科,它探讨了音乐的产生、表现、鉴赏等方面。

在音乐美学中,音乐的存在具有三个基本要素,它们分别是旋律、节奏和和声。

这三个要素在音乐中起着至关重要的作用,它们共同构成了音乐的形式和结构,影响着人们的音乐体验和审美感受。

本文将对这三个音乐要素进行深入探讨,探寻其在音乐美学中的作用和意义。

我们来谈谈音乐要素中的第一个要素——旋律。

旋律是音乐中最基本也是最直接的元素,它是一系列音符的有机组织,可以被唱出或演奏出来。

旋律是音乐中最容易被人们记忆和接受的部分,它贯穿于整个乐曲,是乐曲中最为突出和重要的内容。

旋律的美学特征在于它的音高、音程、音符的运动方向和节奏的安排等方面。

旋律能够通过它的起伏、变化和表现力,引起人们内心深处的情感共鸣,传达出乐曲所想要表达的情感和意义。

在音乐美学中,旋律被视为音乐创作的灵魂,它决定了乐曲的情感色彩和表现形式,同时也影响着乐曲的结构和整体效果。

旋律是音乐中不可或缺的要素,它直接影响着人们对音乐的感受和审美体验。

我们来探讨音乐要素中的第二个要素——节奏。

节奏是音乐中最基本的时间元素,它由不同长度和强度的音符和间隔所组成,构成了音乐的时间结构和节奏规律。

节奏在音乐中扮演着至关重要的角色,它决定了音乐的节奏感和韵律感,影响着人们对音乐的跳动和律动的感知。

节奏可以通过它的快慢、轻重、连续间断等特点,表现出不同的情感和表现力,使得音乐更加富有动感和生命力。

在音乐美学中,节奏被视为音乐的骨架和基础,它构成了乐曲的基本脉络和韵律格局,使得音乐在时间上具有了明确的结构和规律。

对于音乐的创作、演奏和鉴赏而言,节奏都是一个至关重要的方面,它决定了音乐的表现形式和整体效果,使得音乐具有了生动的节奏感和丰富的音韵风采。

课题研究论文:德彪西钢琴作品的艺术特点

122423 艺术理论论文德彪西钢琴作品的艺术特点法国作曲家克劳德?德彪西是19 世纪末20世纪初最伟大、最富于创造性的法国作曲家, 人们将他比喻为两个世纪浪漫派和现代派之间的桥梁。

德彪西作为印象主义的开拓者, 其创造性的音乐思维及音乐语言开启了人们对音乐的无限遐想。

他以音乐来捕捉事物的印象,用音乐激发人们对某一事物的联想, 尤其是他的钢琴音乐, 更具有多重角度的尝试和创新。

他独特的作曲技法,在音乐史上占有重要地位,被誉为“色彩大师”。

一、德彪西与印象派德彪西的目标是把音乐从过去的习俗和传统中解放出来,他提出了音乐中光和色彩的新理论,发明了六全音阶、六和弦以及从前被认为“不协和和弦”的和弦联合在一起的新方法,并利用它们来产生精美的和声。

德彪西打破了大部分传统的规则,制定了一些旨在表现转瞬即逝的感觉和微妙,漂浮不定的情绪的新规则,尝试以音乐捕捉事物的印象或情绪,就像莫奈的绘画,我们可以看到色彩的点描和光的变化,音响和音色的变化。

有人这样描述他的音乐: “音乐先于其他一切,为了获得音乐效果,选择不对称而不是对称的,是奇数的而不是偶数,更模糊,更短暂,更无负担的永不休止。

”“印象派”音乐是德彪西首创,像其他法国作曲家的作品一样,德彪西的音乐是标题音乐而不是绝对音乐,受到当时印象派画家的启发,德彪西力图用音乐来达到“印象主义者”用绘画所达到的同样效果。

“印象派”音乐的形式、织体、表现手法、基本美学观点以及所追求的艺术目的和艺术效果都与古典和浪漫主义有着很大的分歧与差别。

古典主义音乐的创作原则与风格是严谨、规整的,浪漫主义音乐是注重情感的表现与激情的发挥,与之相比较,印象派利用作曲手法的创新,侧重于渲染出神秘朦胧、若隐若现的气氛和色调,一种含蓄的暗示多于热情直率表达的音乐风格,形成了独具特征的音乐语汇,其旋律常以短小的动机缀合而成,避免浪漫主义音乐中常见的重复,扩充发展等手段,重视调式的表现力,如运用五声音阶,中古调式及全音阶。

谈谈交响音乐的标题及标题音乐与无标题音乐如何欣赏

.谈谈交响音乐的标题及标题音乐与无标题音乐如何欣赏1.无标题音乐的简介无标题音乐(absolute music)指不借助任何文字性的手段,只是以音乐自身来抒发情感的“纯”音乐形式。

相对于标题音乐来说,无标题音乐最大的特征就是没有明确的标题性文字,如《第几交响曲》、《第几奏鸣曲》、《第几弦乐四重奏》等,这些曲名与容并无直接的联系,因此,人们称这些音乐作品为无标题音乐。

另外,在标题音乐与无标题音乐的界定上也不能以点盖面,有明确标题的并非全部是标题音乐,如海顿的《惊愕》交响曲、贝多芬的《命运》交响曲等,虽然有明确的标题,但它只是依据作品中的某一动机或作曲家的主题思想而命名的,并不能称之为真正的标题音乐。

无标题音乐所采用的题材更多的是作曲家对人生或某一事物概括的想法,它不以表达某一特定的人物、事件为题材和容,音乐不具有描绘性的情节。

如贝多芬的《第九合唱交响曲》,它取材于席勒的诗作《欢乐颂》,但它更多的是表达贝多芬对人生的感悟,是一种希望人类和谐存在的世界观和人生观的表达。

此类作品与标题音乐不同的情感体验就在于此,听赏者始终被这一核心主题所打动,使他们的情感在最后一刻完全被释放出来。

无标题音乐的表达形式通常严格遵循音乐形式美的规律,以纯粹的心情感表达,形成情感和形式的完美统一体,不像标题音乐那样需要根据题材容来构思作品的结构。

如巴赫的《创意曲》,鲜明、生动的主题是全曲的核心,它随着不断变化的乐曲形式发展变化着,无论是答题还是对题,它都将全曲紧密地统一起来,形成了一种严密的形式美感。

再如古典主义时期确立的奏鸣曲式原则,它由主部、连接部、副部、结束部组成,主副部之间的调性对比、音乐速度对.比、织体对比、和声的进行等都有一定的原则,这种对比使乐曲达到了一种平衡的形式美感。

无标题音乐本身这种独特的形式美也同样能给听赏者带来美的享受。

无标题音乐在创作时,没有用音乐来反映客观现实的意图,而只求通过音乐艺术来抒发某种主观情绪,表现某种精神意境,甚至主要着重音乐艺术本身的音响美和形式美的追求与体裁风格特征的体现。

音乐术语2

乐谱上的音乐术语一:速度1.慢速类:Lento 约=52 慢板Adagio约=56 柔板多用于奏鸣曲中段乐章和浪漫派乐曲抒情乐章2.中速类:Andante 约=66行板Moderato 约=88 中速多用于奏鸣曲中段乐章和浪漫派乐曲抒情乐章3.快速类:Allegretto约=108小快板Allegro 约=132快板Presto 约=184 急板多用于奏鸣曲1.3乐章和练习曲等4.速度变化类:rit 渐慢tempo rubato自由速度,但总时值符合基本速度(这就是肖邦作品中最难的东西)a tempo回原速piu mosso稍快meno mosso稍慢二.力度1.强和弱:pp很弱p弱mp中弱mf中强f强ff很强sf 突强(贝多芬的典型标记)2.力度变化:dim渐弱morendo逐渐消失cresc.渐强sempre始终,一直保持三.表情dolce 柔和地espress. 有表情地cantabile 歌唱地grazioso 优美典雅地mesto忧郁地.悲伤地dolendobrillante 辉煌地,炫耀地leggiero轻巧地appass. 热情地,激情地scerzando 诙谐,风趣地奏法,legato连奏non legato非连奏stace. 断奏,跳音gliss 刮奏踏板ped 踏板senza ped 不用踏板u.c. 左踏板trec. 中踏板(只有三角钢琴的中踏板在演奏中才有用处)其他major大调minor小调tema 主题m.d. 右手m.s.左手tr.颤音tremolo震音solo独奏cadenza华彩D.C.从头反复(李查德的比较多)accelerando (accel.) 渐快的a cappella 无伴奏合唱absolute music 纯音乐,非标题音乐absolute pitch 绝对音高(听觉)abstract music 抽象音乐accent 重音accidental(s) 变音记号accordion 手风琴acoustics 声学action 弦高,即弦距离指板的高度adagietto 小柔板(66拍/分钟)adagio 柔板(56拍/分钟)Added-sixth chord 加六度和弦allegretto 小快板(108拍/分钟)allegro 快板(132拍/分钟)allemande 阿勒曼德altered chord 变和弦Andalusia 安达露西亚(西班牙地名)andante 行板(72拍/分钟)andantino 小行板(80拍/分钟)animato 活泼的快板(120拍/分钟)Anti- impressionism 反印象主义anticipation 先现音anvil 乐砧Aranjuez 阿兰胡埃斯(吉他协奏曲)aria 咏叹调arpeggio 琶音artist 艺术家ascending 上行assai 非常快的快板(144拍/分钟),很Asturias 阿斯图里亚斯(西班牙地名)atonality 无调性augmentation 展开augmented sixth chord 增六和弦augmented triad 增三和弦augmented 增(音程)authentic cadence 正格终止Bach, Johann Sebastian 约翰•塞巴斯第安•巴赫[德国] back 背板ballata 叙事曲ballet 芭蕾band music 军乐band 军乐队bar 小节(bar line小节线,measure)bariton 男中音Baroque 巴洛克Barrueco, Manuel 马努埃•巴鲁埃科[古巴]bass 低音bass clarinet 低音单簧管bass clef 低音谱号bass drum 大鼓bass tuba 低音大号bass 低音号bass 男低音bassoon 大管(巴松)bel canto 美声binary form 二段式,二部曲式(AB)bitonality 双重调性blues 布鲁斯bongo 邦戈鼓bourree 布列brass wind instruments 铜管乐器Brazilian 巴西的Bream, Julian 朱里安•布里姆[英国] breve 二全音符broken chord 分解和弦Brouwer, Leo 里奥•布劳威尔[古巴] cadanza 华彩乐段musical form 体裁cadence 终止canon 卡农cantata 康塔塔capriccio 随想曲caprice 随想曲castanets 响板cedar 雪松cello 大提琴chaconne 恰空舞曲chaconne 恰空chimes 排钟choir 合唱团choral music 合唱音乐choral 众赞歌chord 和弦,和声chord 和弦chorus 合唱chromatic half-tone 变化半音chromatic interval 变化(音程)chromatic scale 半音阶chromatic tone 变化全音chromatic 半音的clarinet 单簧管(黑管)classical 古典的Classicism 古典主义clavier (18世纪)键盘乐器clef 谱号(G clef, F clef, C clef)climax 高潮coda 尾声coloratura soprano 花腔女高音common meter 普通拍子(4/4)comparison 对比complex tone 复音(composite tone)compound duple meter(s) 复二拍子(6/2,6/4,6/8) compound interval 复音程compound meter(s) 复拍子compound quadruple meter(s) 复四拍子(12/4,12/8,12/16) compound triple meter(s) 复三拍子(9/4,9/8)concert master 首席concerto 协奏曲concerto, concierto 协奏曲Concrete Music 具体音乐Accidentalism 偶然主义conductor 指挥consonant 协和(音程、和弦)contra C 大字二组Ccontrabassoon 低音大管Córdoba 科尔多巴(西班牙地名)cornet 短号Coste, Napoléon 拿破仑•科斯特[法国]counterpoint 对位courante 库朗特crotchet 四分音符(quarter note,美)cutaway 被切去的部分cymbal 钹deceptive cadence 伪终止demisemiquaver 三十二分音符descending 下行development 发展development 展开部diatonic interval 自然(音程)diatonic scale 自然音阶passing tone 经过音diminished seventh chord 减七和弦diminished triad 减三和弦diminished 减(音程)disc 唱片,唱碟disco 迪斯科suite 组曲dissonant 不协和(音程、和弦)dominant seventh chord 属七和弦dominant(V) 属音,属和弦dot 附点dotted note 附点音符dotted rest 附点休止符double bass tuba 倍低音大号double bass 低音提琴guitar 吉他double dot 复附点double mordent 复波音double-augmented 倍增(音程)double-diminished 倍减(音程)double-flat 重降号double-sharp 重升号dramatic soprano 戏剧女高音dramatic tenor 戏剧男高音duet 二重奏duet 二重奏duoduple meter(s) 二拍子(2/2,2/4,2/8) duplet 二连音duration 时值dynamic mark(s) 力度标记dynamics 力度ebony 乌木,乌檀echo 回音,回声eleventh 十一度English horn 英国管enharmonic intervals 等音程enharmonic notes 等音ensemble 合奏(团体)equalizer 均衡器estudio, etude 练习曲etude 练习曲euphonium 尤风宁号exposition 呈示部Expressionism 表现主义false chord 假和弦resolution 解决fantasia 幻想曲fifth 五度fingerboard 指板first inversion 第一转位five-part form 五段式fixed-do 固定唱名法movable-do 音调唱名法flat 降调flat 降号flute 长笛four-line octave 小字四组(four-line)four-part form 四段式fourth chord 四度和弦fourth 四度fox trot 狐步舞French horn 圆号,法国号frequency 频率fret 品格fugue 赋格functional harmony 功能和声fundamental(tone) 基音(first partial)Gallagher, Kevin R. 凯文•盖拉格[美国]gigue 吉格glissando 滑音glockenspiel 钟琴gong 锣Goni, Antigoni 安提戈尼•戈尼[希腊]govotte 加沃特Granada 格拉纳达(西班牙地名)grave 极慢板(40拍/分钟)great C 大字组Cguitar 吉他guitarist 吉他演奏家,吉他手guitarra 吉他,吉他拉habanera 哈巴涅拉half cadence 半终止half-tone 半音harmonic analysis 和声分析harmonic interval 和声音程harmonic sequence 和声模进harmonic 和声的harmony 和声学harp 竖琴harpsichord 拨弦古钢琴head 符头head,headstock 琴头hemidemisemi quaver 六十四分音符(sixty-fourth note,美) homophonic music 主调音乐homophony 主调hook 符尾(tail)imperfect cadence 不完全终止Impressionism 印象主义instrumental music 器乐instrumentation 乐器法intensity 强度inter mezzo 间奏曲interlude 间奏(曲)interrupted cadence 阻碍终止interval 音程invention 创意曲inversion 转位(complement)inverted mordent 逆波音(lower mordent;inverted turn 回音irregular meter (不规则)混合拍子(7/4,11/7) jazz 爵士乐just intonation 纯律kettle drum 定音鼓key signature 调号key 调keyboard 键盘(乐)lacquer 硝基漆,日本漆larghetto 小广板(60拍/分钟)largo 广板(46拍/分钟)leading tone(VII) 导音,导和弦(subtonic) legato 连音,连奏leger line(s) 加线(ledger line(s))lento 慢板(52拍/分钟)line 线loudness 响度lullaby 摇篮曲lute 疏特琴lyra 乐徽lyric soprano 抒情女高音madrigal 牧歌maestoso 庄板(88拍/分钟)magic flute 魔笛mahogany 桃花心木,红木major 大调major triad 大三和弦major 大(音程)major 大调march 进行曲marimba 玛林巴mass 弥撒mazurka 玛祖卡McFadden, Jeffrey 杰夫瑞•麦克法登[加拿大] mediant (III) 中音,中音和弦melodic contour 旋律轮廓melodic interval 旋律音程melodic progression 旋律进行melodic sequence 旋律模进melodic 旋律的melody 旋律meter 拍子(time)metronome 节拍器Metronome 节拍机(M.M.=Malzel';s ~) mezzo soprano 次女高音,女中音Microtonalism 微分音主义minim 二分音符(half note,美) Minimalism 省略(简约)主义minor 小调minor triad 小三和弦minor 小(音程)minor 小调minuet 小步舞曲mode 调式(狭指教会调式;广指调式)moderato 中板(96拍/分钟)modulation 转调monophonic music 单声部音乐mordent 波音(upper mordent)motive 动机movement 乐章movement 乐章multi-meter 变化拍子musical form 曲式musical instrument 乐器musical tone 乐音Nationalism in music 民族乐派natural half-tone 自然半音natural tone 自然全音natural 自然的nature 还原号intonation 音准neck 琴颈neighboring tone 辅助音(auxiliary tone,upper or lower)Neoclassicism 新古典主义ninth chord 九和弦ninth 九度nocturn 夜曲noise 噪音notation 记谱法note(s) 音符nut 琴马oboe 双簧管octave 八度octave 八度one-lined octave 小字一组(one-line)one-part form 一段式,一部曲式opera 歌剧opus (Op.) 作品oratorio 清唱剧orchestra 管弦乐队orchestra 管弦乐队orchestration 配器法organ 风琴ornament(s)装饰音overtone series 泛音列overtone(s) 泛音overture 序曲Paganini, Niccolo 尼古罗•帕格尼尼[意大利] Papandreou, Elena 艾琳娜•帕潘德里欧[希腊] parallel keys 同主音调Parkening, Christopher 克里斯托弗•帕肯宁[美国] partial(s) 分音(partial tone)passacaglia 帕萨卡利亚passion 受难曲pause 延长号(hold, fermata)pedal 踏板peg 弦轴pentatonic 五声的percussion(s)打击乐perfect cadence 完全终止perfect 完全,纯(音程)period 乐段phrase 乐句phrasing 分句piano 钢琴piccolo 短笛pick 拾音器pipe organ 管风琴pitch name 音名pitch 音高plagal cadence 变格终止Platino, Franco 富兰科•普拉提诺[意大利] podium 指挥台Pointillism 点描派polka 波尔卡polonaise 波洛涅兹polyphonic music 复调音乐polyphony 复调polytonality 多调性Ponce, Manuel 马努埃•庞塞[墨西哥]prelude 前奏曲prelude 前奏(曲)presto 急板(184拍/分钟)Primitivism 原始主义program music 标题音乐psychoacoustics 心理声学pure tone 纯音purfling 镶边,环饰quadruple meter(s) 四拍子(4/2,4/4,4/8) quadruplet 四连音quarter-sawn 将(原木)纵向锯成四块再锯成木板的quartet 四重奏quaver 八分音符(eighth note,美)quintet 五重奏quintuple meter 五拍子quintuplet 五连音range 音域(compass)rattle 摇响器Realism 现实主义recapitulation 再现部recitative 宣叙调Recuerdos de la Alhambra 《阿尔罕布拉宫的回忆》reduction 改编(缩编)register 音区reguiem 安魂曲relative keys 关系大小调relative pitch 相对音高(听觉)Renaissance 文艺复兴repertoire 保留曲目,全部曲目repetition 重复rest(s) 休止符rhapsody 狂想曲rhythm 节奏rhythmic pattern 节奏型Rococo 洛可可Rodrigo, Joaquin 胡埃金•罗德里戈[西班牙] Romanticism 浪漫主义Romero, Angel 安杰尔•罗梅罗[西班牙] Romero, Celedonio 塞拉多尼奥•罗梅罗[西班牙] Romero, Celin 塞林•罗梅罗[西班牙] Romero, Pepe 佩佩•罗梅罗[西班牙]rondo form 回旋曲式(ABACA)rondo sonata form 回旋奏鸣曲式root position 原位root 根音(fundamental)rosette 音孔环饰,玫瑰花饰rosewood 玫瑰木,青龙木,黑黄檀rounded binary form (有再现的)二段式rumba 伦巴Russel, David 大卫•罗素[英国]sarabande 萨拉班德saxophone 萨克斯管scale degree (调式)音级scale step 音级(音级数:number of scale step)scale 音阶scherzo 谐谑曲score 乐谱score 总谱second inversion 第二转位second 二度Segovia, Andrés 安德列斯•塞戈维亚[西班牙] semibreve 全音符(whole note,美) semiquaver 十六分音符(sixteenth note,美) septuplet 七连音sequence 模进serenade 小夜曲,月下情歌serenade 小夜曲Serialism 序列主义seventh chord 七和弦seventh 七度Seville 塞维利亚(西班牙地名)sextuplet 六连音sharp 升调sharp 升号side 侧板side drum 小鼓sight-singing 视唱simple interval 单音程simple meter(s) 单拍子sixth chord 六和弦sixth 六度sixth-four chord 四六和弦small c 小字组cS?llscher, G?ran 戈兰•索舍尔[瑞典]solo 独奏solo 独奏(唱)sonata form 奏鸣曲式sonata 奏鸣曲sonatina 小奏鸣曲songs without word 无词歌soprano 女高音Sor, Fernando 费尔南多•索尔[西班牙]sostenuto 持音sound 音space 间Spanish 西班牙的spruce 云杉staccato 断音,断奏staff 五线谱staff 乐谱stage 舞台stem 符干step 音级(scale step, degree)string 琴弦stringed instruments 弦乐器Structuralism 结构主义subdominant(IV) 下属音,下属和弦submediant(VI) 下中音,下中音和弦(super-dominant) suite 组曲supertonic(II) 上主音,上主和弦suspension 延留音symphonic poem 交响诗symphony 交响曲syncopation 切分音tabor 塔波鼓Takemitsu, Toru 武满彻[日本]tambourine 铃鼓tango 探戈tarantella 塔兰台拉temperament 乐律tempered scale 平均律(equal temperament) temple block 木鱼tempo mark(s) 速度标记tempo 速度tenor drum 中鼓tenor tuba 次中音大号tenor 男高音tenth 十度ternary form 三段式,三部曲式(ABA)theater 剧场,戏剧thematic material 主题材料theme 主题theme with variation 主题与变奏third inversion 第三转位third 三度three -lined octave 小字三组(three-line) tie 延音线timbre 音色(tone color or quality) time signature 拍号time 时间toccata 托卡塔tonality 调性tone 音(乐音)tone-cluster 音簇tonic(I) 主音,主和弦top 面板transposition 移调treble clef 高音谱号trembolo 震音triad 三和弦triangle 三角铁trill 颤音trio 三声中部trio 三重奏triple meter(s) 三拍子(3/2,3/4,3/8) triplet 三连音tri-tone 三全音trombone 长号trumpet 小号tuba 大号tubular bells 管钟tuning fork 音叉twelfth 十二度two-lined octave 小字二组(two-line)unaccented octave 小字组unison 齐奏(唱)unison 同度,一度(prime)unity 统一variation 变奏variation form 变奏曲式(A,A1,A2,A3…)strophic form 分节歌(a,a,a,a …)variation 变奏variety 变化vibraphone 颤音琴vibration 振动viola 中提琴violin 小提琴vivace 有生气的快板(160拍/分钟)vivo 活泼的,有生气的vocal music 声乐voice 人声,声部waltz 圆舞曲,华尔兹wave form 波形whip 鞭响器whole tone 全音whole-tone 全音的Williams, John 约翰•威廉斯[澳大利亚]wood block 南梆子,盒梆wood wind instruments 木管乐器xylophone 木琴Yepes, Narciso 纳西索•耶佩斯[西班牙]音乐术语常识一、基本术语调: Modal 调式:Modes modality 调性:Tonality大调:Natural major 小调:Natural minor 转调: Modulation和弦:Chords 和声:Harmony 音阶:Scale音高:Pitch 音程:Interval 音色:Tone-color 音名:Pitch name 音域:Compass 旋律:Melody降号:Flat 升号:Sharp 乐句:Phrase声部:Part 节奏:Rhythm 节拍:Metre小节:Bar 小节线:Bar-line 拍子:Beat二拍子:Duple time 三拍子:Triple time 四拍子:Quadruple time切分音:Syncopation 三连音:Triplet 力度: dynamics附点:Dot 附点音符:Dotted note 附点二分音符:Dotted half note固定唱名法:Fixed-do system 首调唱名法:Movable-do system三和弦:Triad 主和弦:Tonic chord 休止符:Rest 旋律形态:Melodic form二、演奏技巧琶音(Arpeggio) 吐音(staccato) 连奏(legato)(缩写Leg)断奏(Spiccato) 装饰音(Ornament)颤音(trill) 震音(Tremolo)柔弦(vibrato) 拨弦(pizzcato) 变格定弦(Scordatura)三、常见曲体名词二段体(Binary) 三段体(Ternary) 奏鸣曲式(Sonata)呈示部(Exposition) 展开部(Development) 再现部(Reacpitulation)回旋曲式(Rondo) 进行曲式(March) 赋格(Fugue)四、其他进行曲风格(Alla marcia) 柔情地(Amoroso) 活泼地(Animato)热情地(Appassionato) 诙谐地(Giocoso) 有表情地(Con espressione) 华彩乐段(Cadenza)行板(Andante) 中板(Moderato) 快板(Allegro) 急板(Presto) 原速(A Tempo)弱(Piano/p) 强(Forte/f) 渐弱(Diminuendo/dim) 渐强(Crescendo/cresc)。

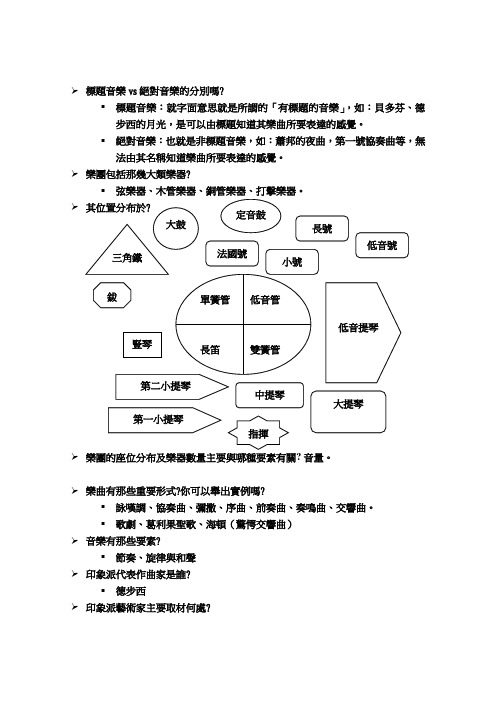

标题音乐vs绝对音乐的分别吗标题音乐就字面意思就是所谓的‘有

標題音樂vs絕對音樂的分別嗎?▪標題音樂:就字面意思就是所謂的「有標題的音樂」,如:貝多芬、德步西的月光,是可以由標題知道其樂曲所要表達的感覺。

▪絕對音樂:也就是非標題音樂,如:蕭邦的夜曲,第一號協奏曲等,無法由其名稱知道樂曲所要表達的感覺。

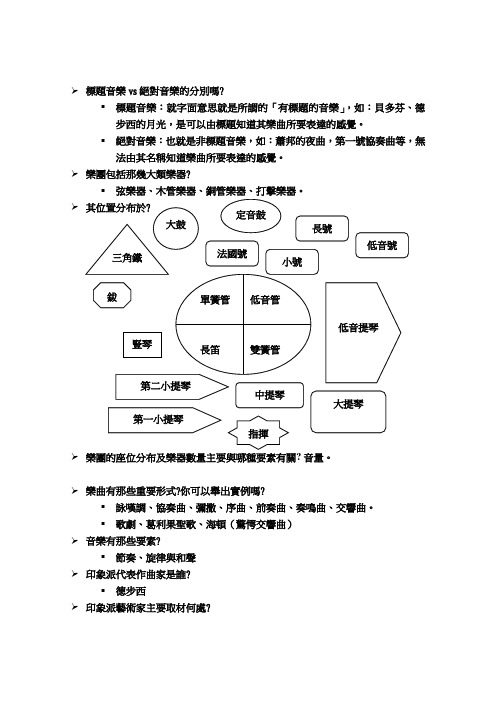

樂團包括那幾大類樂器?▪弦樂器、木管樂器、銅管樂器、打擊樂器。

樂團的座位分布及樂器數量主要與哪種要素有關? 音量。

樂曲有那些重要形式?你可以舉出實例嗎?▪詠嘆調、協奏曲、彌撒、序曲、前奏曲、奏鳴曲、交響曲。

▪歌劇、葛利果聖歌、海頓(驚愕交響曲)音樂有那些要素?▪節奏、旋律與和聲印象派代表作曲家是誰?▪德步西印象派藝術家主要取材何處?▪大自然音樂分那幾個時期?中世紀、文藝復興、巴洛克、古典、浪漫、近代其特色為? 有那些重要的作曲家?及作品?1. 中世紀 (Medieval era, 約 1000-1490):葛利果聖歌 (Gregorian Chant)聲樂為主,但不注重歌詞教會權力2. 文藝復興 (Renaissance, 1490-1620):對比與變化甚少歌詞與音樂關係較密切教會及貴族音樂家享有較高的地位3. 巴洛克 (Baroque period, 1620-1760):●交響樂、協奏曲、奏鳴曲、歌劇開始形成●輕的音響●獨立聲部●大鍵琴為重要樂器重要作曲家:巴哈 (J.S. Bach: 1685-1750):重要作品:布蘭登堡協奏曲、郭德堡變奏曲、四首管弦樂組曲、鋼琴十二平均律、馬太受難曲、賦格的藝術、 B小調彌撒等作品特色: 音樂之父, 吸取了百年來巴洛克音樂的精華韓德爾 (Handel: 1685-1759):重要作品: 水上音樂、皇家煙火音樂、神劇「彌賽亞」特色: 義大利、德國與英國風味的混血兒韋瓦第 (Vivaldi: 1687-1741):重要作品: 四季 (小提琴協奏曲)特色: 協奏曲之父、作品活潑且富有想像力4. 古典 (Classical era, 1760-1830):•理性時代•古典主義方向: 形式的明晰、線條的力量、秩序、穩定、控制力、冷靜、安詳、自制、及和諧•客觀•古典主義依賴「意識心靈」,浪漫主義則靠「非意識」•貴族支助•維也納三位大師: 海頓、莫札特 & 貝多芬重要作曲家:海頓 (Haydn: 1732-1809):重要作品: 交響曲「驚愕」、「軍隊」、「時鐘」、神劇「創世紀」、弦樂四重奏「皇帝」特色: 交響曲之父、結構緊密、色彩與和聲豐富而有活力莫札特 (Mozart: 1756-1791):重要作品: 晚年三大交響曲、安魂曲、鋼琴奏鳴曲 (土耳其) 、G大調弦樂小夜曲、23號鋼琴協奏曲、歌劇等特色: 困苦中寫出快樂、從作品中反映社會思潮的音樂貝多芬 (Beethoven: 1770-1827):重要作品: 九大交響曲、第五號鋼琴協奏曲「皇帝」、32首鋼琴奏鳴曲、小提琴協奏曲特色: 勇於創新突破的音樂巨人舒伯特 (Schubert: 1797-1828):重要作品: 藝術歌曲「魔王」、「野玫瑰」、「紡車旁的葛麗卿」、聯篇歌曲集「美麗的磨坊少女」、「冬之旅」、「天鵝之歌」、「鳟魚」、「聖母頌」特色: 歌曲之王、浪漫的詩、歌與旋律5. 浪漫 (Romantic period, 1830-1900):主題: 大自然、情慾、超自然、命運、宿命1. 個人化風格: 浪漫時期的音樂非常強調在風格上個人自我表達的獨特性2. 內在的深情: 所有自然界的一切都吸引著浪漫時期的音樂家3. 民族主義和異國風格 (國民樂派): 使用民謠、土風舞、民間傳奇和祖國的歷史4. 豐富的音色5. 多采多姿的和聲: 配器法更豐富6. 力度、音域和速度範圍的擴大 (樂器的改良)7. 小品和巨作的兩極形式8. 音樂與自然9. 藝術家與其作品的結合重要作曲家:蕭邦 (Chopin: 1810-1849):重要作品: 圓舞曲、波蘭舞曲、鋼琴協奏曲、練習曲、夜曲等特色: 鋼琴詩人、音樂柔美而浪漫李斯特 (Liszt: 1811-1886):愛之夢。

音乐美学复习资料

音乐美学复习资料一、选这题。

1、“和”范畴的出处是《国语》2、“自由美”的范畴的提出者是康德3、“诉心中之不平”命题的提出者是李贽4、“感于物而动,故形于声”命题的出处是《乐记》5、汉代最具有代表性的音乐美学著作是《乐记》6、“以道制欲”命题的提出者是荀子7、“绝对音乐’的提出者是霍夫曼8、“法天贵真”命题的出处是《庄子》9、“乐者,德之华也”命题的出处是《乐记》10、“三张床”理论的创建者是柏拉图11、“有是格便有是调”命题的提出者是李贽12、“音乐的内容就是乐音的运动形式”命题的提出这是汉斯里克13、古希腊音乐美学思想的集大成者是亚里士多德14、黑格尔提出的最具有代表性的美学命题是美是理念的感性显现15、中国音乐的美学史学科的开创者是蔡仲德16、老子提出的音乐美学命题是大音希声17现象学音乐美学的代表人物是茵格尔顿18释义学音乐美学的代表人物是伽达默尔二、名字解释1、自由美出十八世纪德国哲学家康德的《判断力批判》。

他对“美”进行细致的分析后,提出“自由美”和“附庸美”两个范畴。

“自由美”即纯粹的美,不需要依赖任何外在条件的美。

次范畴成为霍夫曼提出“绝对音乐”的美学依据。

2、和出于《国语、郑语》。

意为和谐。

“和”的美学意义由于两个层次:一为和谐,即异物相杂,矛盾双方既有主次之分,又相辅相成、相反相济、对立统一;二为平和,既无过无不及,各种因素都不过分突出自己,处于“和乐如一”的理想状态,“和”在中国音乐美学中具有多方面的意义,是核心范畴。

3、感于物而动,故形于声出于汉代音乐美学专著《乐记、乐本》。

意为人的内心被外物感动、激发起来做出的反应,就是通过声音表现出来成为音乐。

提出物至——心动——情现——乐生的作乐过程说,既肯定外物对音乐创作的作用,又极大地强调了人心在音乐创作中的重要地位。

4、纯意向性对象二十世纪波兰现象学音乐美学家茵格尔顿提出。

强调音乐艺术由于其自身的特殊性使得音乐的表现对象由音乐流程中每一个环节的不同主体的意向性活动所决定,因此音乐表现的是纯意向性的对象,而不是具体可感的客观形象。

(完整)19.音乐美学基本问题复习题答案

《音乐美学基本问题》复习题一、选择题1.音乐美学是以研究音乐艺术的( B )规律为宗旨的基础性的理论学科?A.哲学B.美学C.心理学D.社会学2.西方一般把音乐学划分为三大类:即体系音乐学、历史音乐学和(B )。

A.音乐美学B.音乐生理学C.民族音乐学D.分类音乐学3.下列( B )项属于对音乐实践问题的研究。

A.音乐形式与内容的关系B.音乐感性材料的特点C.音乐与社会的关系D.作曲家的创作过程是怎样的4.下列哲学家与著作对应关系中哪项是错误的:( D )A.黑格尔《美学》B.叔本华《作为意志和表象的世界》C.尼采《悲剧的诞生》1D.康德《艺术哲学》5.下列哲学家和主要思想对应关系中错误的是:( C )A。

黑格尔:美是理念的感性显现。

B。

汉斯立克:音乐的内容就是乐音的运动形式。

C.尼采:判断力为人的审美活动,并要求人的审美判断能够提升到先天的综合判断的标准。

D。

霍夫曼:它(音乐)是所有艺术形式中最浪漫主义的,实际上我们可以把它称作是惟一真正的浪漫主义艺术形式,因为它惟一的主题内容就是无限。

6.下列代表人物与学派的对应关系正确的是:( B )A。

罗曼·茵伽尔顿:释义学的音乐美学B. 伦纳德·迈尔:心理学的音乐美学C。

克莱茨施玛尔:现象学的音乐美学D。

苏珊·朗格:社会学的音乐美学7.艺术的感性材料与一般物质材料相比,最重要的特征在于其:( B )A.非自然性B.非实用性C。

非语义性D。

非对应性8.以下哪一项不属于音乐表现的方式:( D )A。

模仿B.暗示C。

象征D。

拟人9.以下关于音乐与语言之共通点的论述,哪一项不正确:( C )2A。

音乐与语言都是一种符号B。

音乐与语言都具有表情音调C。

音乐与语言都具有非自然性D。

音乐与语言都具有明确的意义10.以下各陈述中,哪一项正确:( A )A.音乐感性材料的非对应性特征指音乐的声音与语言的声音之间不存在对应关系B.唢呐曲《百鸟朝凤》主要运用了暗示的方式来表现鸟鸣的声音。

王文卓论“绝对音乐”聆听范式

王文卓论“绝对音乐”聆听范式摘要:探讨“绝对音乐”审美范式可以从多方面开展,聆听范式是其中的一个层面。

“绝对音乐”聆听范式的形成与器乐的独立紧密相关,但其成因还需从18-19 世纪欧洲贵族阶层与中产阶级之间的权利博弈中寻找。

从社会学而言,作为一种典范性的赏乐方式,“绝对音乐”聆听范式具有历史建构性,它不仅是一种稳定的作品释义模式,还作为隐性的社会权利形式来维护特定阶层的社会身份。

关键词:绝对音乐审美范式聆听范式历史建构在西方音乐史上,18世纪是一个重要历史阶段,器乐独立促使音乐审美范式转换主要发生在这一时期。

德国音乐学家卡尔·达尔豪斯(CarlDahlhaus)对此有着鞭辟入里的分析与探讨,他提出的“绝对音乐”审美范式有重要的理论意义。

探讨“绝对音乐”审美范式可以从多方面开展。

从达尔豪斯的探讨看,他很明显地把聆听经验问题放在了重要位置,这一理论倾向表现于他的多部著作中。

根据此理论倾向,本文从“绝对音乐”审美范式中析出了聆听范式一层,在阐释其基本内涵及历史形成的基础上,尝试将它引入社会学视域。

从社会文化状况的宏观视野出发,有哪些外在因素促使了“绝对音乐”聆听范式的形成?回答这一问题,将有助于从社会学视角揭示“绝对音乐”审美范式的文化实质与历史意义。

一“绝对音乐”聆听范式释义(一)“绝对音乐”审美范式经过了18世纪中叶至世纪末的古典主义器乐实践,“绝对音乐”观念于18世纪成为德意志音乐文化中的主导审美范式1。

这里的审美范式到底有着怎样的内涵?这是我们首先需明确的问题。

其实达尔豪斯也未做出明确的界定,他只是说:“范式,在此是指引导音乐感知和音乐思维的多种基本概念,构成了一种音乐美学的中心议题之一。

”2这个表述不算透彻。

中国学界关于“绝对音乐”的探讨已有不少。

从新近文论看,将“绝对音乐”的内涵划为器乐形态、创作原则及美学观念三个层面是合理而清晰的。

3当把“绝对音乐”这个约定俗成的概念放置在历史性的音乐实践中予以审视时,我们会发现,达尔豪斯所说的“音乐感知和音乐思维的多种基本概念”大致与上述的三个层面相契合。

普通高校音乐美学教学的新探索——评冯长春主编的《音乐美学基础》一书读后

分别进行 美学 意义上 的论述 。在此 基础上 ,

论 域 ;另一方面,每章采用一对关系范畴作为

很 自然 地进入 到音乐 形式 的特点 与音乐形 式 标题 的体例设计本身 ,还凸显 出鲜明的问题意 美 、音 乐形式 与音乐 内容 的关 系诸 问题 的讨 识 ,这对于音乐美学问题的深 入 探讨,推动音乐 论 中 ,使学生更 易于 将音乐美 学 的知识 与其 美学学科进一步发展 ,无疑具有重要意义。 它音乐 理论学 科 的知 识联 系起 来对 其进行 自

二 、音乐语 言与音 乐形 式 ;三 、音乐 内容 与 音 乐表 现 ;四 、音 乐创 作 与音乐 立美 ;五 、 音乐表演 与音乐一 行为 ;六 、音乐欣赏与音乐 批 评 ;七 、音乐 功能 与音乐 价值 ;八 、音 乐

审 美与 音乐 美育 。这 样 的体 例设 计 既能够 充 国中小学 音乐 教育 、社会 音乐 教育 中发 挥主 分 照顾 音乐 美学基 础 概念 、基础 知识 的教 授 导作 用 ,对我 国未来 的音 乐文 化建设 乃 至精 与 学生 的理 解 ,又能 够达 到提纲 挈领 、简 洁 神 文 明建 设 ,产 生 重 要 而 深 远 的 影 响 。因 新 颖 的效果 ,这 种匠 心独运 ,给人 以耳 目一

此 ,如何 有效提 高普 通 高校音 乐教 育水平 , 新 的印象 。 培养 适应 未来社 会 发展 的高素 质音 乐人 才 , 第 一 章所 探讨 的音乐 存在 方式 问题 是 一 是摆 在普 通高 校音 乐教 育工作 者 面前 的一项 个 典 型的音 乐美 学论 题 。该论 题本 身具 有一 重 大而 紧迫 的任务 。 由南 京 师范大 学 出版社 定 理论 性 。作者 先从 普通 高校 学生 比较 容易 策 划的普 通高 校音 乐学专 业 系列教 材之 一 、 理 解 的音乐 现象 、音 乐观 念 问题人手 ,层 层 冯 长春教 授 主编 的 《 音乐 美学 基础 》一 书 , 深 入 ,逐渐 引 出音乐 存在 方式 问题 的讨论 , 正是在这一形势下做 出的宝贵探 索。 从 而使 学生 对音 乐观 念 与音乐 存在方 式 互为 本 书是 集体 智 慧 的结 晶 。集 体 写作 ,一 因果 的双 向互 动关 系有 了更为 深入 的理解 。 方 面能提 高工 作效 率 ,有 效 发挥各 自研 究专 长 ,另 一方 面也 能充分 体现 学术 观点 的多样 第 二章 在探 讨音 乐语 言 与音乐 形式 问题 时 ,

“绝对音乐”与“标题音乐”间的美学纷争-文档资料

“绝对音乐”与“标题音乐”间的美学纷争在曼海姆乐派巴黎凯旋之前,甚至最有教养的人也贬低器乐作为“绝对音乐”的审美价值,将其斥为无生命的噪音和空洞的音响。

卢梭随意的称器乐为“垃圾”。

除非附上易懂的节目单说明,否则,器乐绝没有雄辩诉说的能力,“实际上简直就是无话可说”。

所以,在18世纪约翰?马特松的《完美的乐正》论著中,宣称器乐是乐音的语言、声响的修辞,这就是一种辩护。

在马特松看来,器乐与声乐在目的上是没有区别的,“令心灵激荡澎湃,如此美妙的听觉快意”,只是在手段上存在差异。

马特松为绝对音乐投入了更多的热情。

没有语词的帮助,这需要更多的艺术和更强大的想象力才能企及这样的生就。

关键的问题在于,如何在无词的情形下让音乐同样具有雄辩有力的效应。

不论是马泰松的修辞说,还是巴托的模仿论,都旨在为“器乐作品有雄辩的力量”这一观点提供帮助,为“绝对音乐没有(明晰的)意义”辩护。

面对18世纪冯特奈尔“奏呜曲,你究竟要我怎样?”提法的挑衅,赫尔德说,“那些斥责音乐艺术本身,觉得音乐百无一用的人,最好不用对音乐妄加评论,最好离开音乐”。

他对于康德的回应同样激烈,认为任何人如果将脱离于语词和身体姿态的独立音乐看作是空洞的游戏,那么,他要么是耳聋,那么就迟钝。

但是听众往往还是依赖熟悉的美学观念,在贝多芬的交响曲中寻找含糊的文学性的内容。

达尔豪斯敏锐的指出了绝对音乐与其所处学术环境之间的关系――音乐理论与实践的脱节:19世纪的哲学家是音乐的门外汉,在接触这个专业时怀着复杂的情感。

他一方面尊敬音乐家的艰深的专业知识,另一方面又怀疑音乐家在文化方面太受局限。

于是对器乐持怀疑态度。

业余分子因觉得掌握了艺术精神而感到洋洋得意,因对技术和低级手艺的贬低而感到自命不凡。

黑格尔体系认为,器乐是不完全的,需要语词方能达致完整。

因为“心灵就其本性和本能而言,就疏远模糊和混乱,趋向明确和清晰”。

依据黑格尔体系的美学家认为,“只有指向明确无疑的客体时,感情所有的丰富宝藏才会绽开展现”。

标题音乐vs绝对音乐的分别吗标题音乐就字面意思就是所谓的‘有

標題音樂vs絕對音樂的分別嗎?▪標題音樂:就字面意思就是所謂的「有標題的音樂」,如:貝多芬、德步西的月光,是可以由標題知道其樂曲所要表達的感覺。

▪絕對音樂:也就是非標題音樂,如:蕭邦的夜曲,第一號協奏曲等,無法由其名稱知道樂曲所要表達的感覺。

樂團包括那幾大類樂器?▪弦樂器、木管樂器、銅管樂器、打擊樂器。

樂團的座位分布及樂器數量主要與哪種要素有關? 音量。

樂曲有那些重要形式?你可以舉出實例嗎?▪詠嘆調、協奏曲、彌撒、序曲、前奏曲、奏鳴曲、交響曲。

▪歌劇、葛利果聖歌、海頓(驚愕交響曲)音樂有那些要素?▪節奏、旋律與和聲印象派代表作曲家是誰?▪德步西印象派藝術家主要取材何處?▪大自然音樂分那幾個時期?中世紀、文藝復興、巴洛克、古典、浪漫、近代其特色為? 有那些重要的作曲家?及作品?1. 中世紀 (Medieval era, 約 1000-1490):葛利果聖歌 (Gregorian Chant)聲樂為主,但不注重歌詞教會權力2. 文藝復興 (Renaissance, 1490-1620):對比與變化甚少歌詞與音樂關係較密切教會及貴族音樂家享有較高的地位3. 巴洛克 (Baroque period, 1620-1760):●交響樂、協奏曲、奏鳴曲、歌劇開始形成●輕的音響●獨立聲部●大鍵琴為重要樂器重要作曲家:巴哈 (J.S. Bach: 1685-1750):重要作品:布蘭登堡協奏曲、郭德堡變奏曲、四首管弦樂組曲、鋼琴十二平均律、馬太受難曲、賦格的藝術、 B小調彌撒等作品特色: 音樂之父, 吸取了百年來巴洛克音樂的精華韓德爾 (Handel: 1685-1759):重要作品: 水上音樂、皇家煙火音樂、神劇「彌賽亞」特色: 義大利、德國與英國風味的混血兒韋瓦第 (Vivaldi: 1687-1741):重要作品: 四季 (小提琴協奏曲)特色: 協奏曲之父、作品活潑且富有想像力4. 古典 (Classical era, 1760-1830):•理性時代•古典主義方向: 形式的明晰、線條的力量、秩序、穩定、控制力、冷靜、安詳、自制、及和諧•客觀•古典主義依賴「意識心靈」,浪漫主義則靠「非意識」•貴族支助•維也納三位大師: 海頓、莫札特 & 貝多芬重要作曲家:海頓 (Haydn: 1732-1809):重要作品: 交響曲「驚愕」、「軍隊」、「時鐘」、神劇「創世紀」、弦樂四重奏「皇帝」特色: 交響曲之父、結構緊密、色彩與和聲豐富而有活力莫札特 (Mozart: 1756-1791):重要作品: 晚年三大交響曲、安魂曲、鋼琴奏鳴曲 (土耳其) 、G大調弦樂小夜曲、23號鋼琴協奏曲、歌劇等特色: 困苦中寫出快樂、從作品中反映社會思潮的音樂貝多芬 (Beethoven: 1770-1827):重要作品: 九大交響曲、第五號鋼琴協奏曲「皇帝」、32首鋼琴奏鳴曲、小提琴協奏曲特色: 勇於創新突破的音樂巨人舒伯特 (Schubert: 1797-1828):重要作品: 藝術歌曲「魔王」、「野玫瑰」、「紡車旁的葛麗卿」、聯篇歌曲集「美麗的磨坊少女」、「冬之旅」、「天鵝之歌」、「鳟魚」、「聖母頌」特色: 歌曲之王、浪漫的詩、歌與旋律5. 浪漫 (Romantic period, 1830-1900):主題: 大自然、情慾、超自然、命運、宿命1. 個人化風格: 浪漫時期的音樂非常強調在風格上個人自我表達的獨特性2. 內在的深情: 所有自然界的一切都吸引著浪漫時期的音樂家3. 民族主義和異國風格 (國民樂派): 使用民謠、土風舞、民間傳奇和祖國的歷史4. 豐富的音色5. 多采多姿的和聲: 配器法更豐富6. 力度、音域和速度範圍的擴大 (樂器的改良)7. 小品和巨作的兩極形式8. 音樂與自然9. 藝術家與其作品的結合重要作曲家:蕭邦 (Chopin: 1810-1849):重要作品: 圓舞曲、波蘭舞曲、鋼琴協奏曲、練習曲、夜曲等特色: 鋼琴詩人、音樂柔美而浪漫李斯特 (Liszt: 1811-1886):愛之夢。

乐曲标题的美学价值

乐曲标题的美学价值音乐与文学,有着特殊的亲缘关系。

我国古代重要的音乐论著《乐记·师乙篇》说:“故歌之为言者,长言之也。

”认为歌声对于要表达的内容,只是把说话的声音拖长些罢了。

汉代《毛诗序》也有类似论述:“情动于中而形于言,言之不足故磋叹之,嗟叹之不足故永歌之……”可见,音乐艺术自诞生之日起便与文学结下了不解之缘。

音乐和文学都是“时间艺术”,它们表情达意、塑造形象直至实现其审美功能,都是随时间的推移而铺陈、展开的。

它们被欣赏时,都是从局部到整体。

这些特性使其迥异于绘画、书法、雕塑、建筑等“造型艺术”。

故音乐术语中,除少数如“音色”、“音乐形象”、音响的“厚度”、“透明度”以及和声的“立体感”等直接借自造型艺术外,更多的是借用或套用了文学中相应的概念,于是才有了众所周知的诸如“音乐语汇”、“音乐主题”、“乐节”、“乐句”、“乐段”、“乐章”、“音乐素材”等等命名。

在以歌曲为主体的声乐作品中,歌词是一个不可或缺的重要元素。

随着音乐事业的发展,对歌词、歌剧剧本的研究,已经成为一个新的“边缘学科”即“音乐文学”。

这一学科的研究成果,必将推动我国歌词、歌剧剧本的理论和创作水平日益提高,也必将为探明歌曲(歌剧)中音乐与文学两种艺术的深层关系开创新的纪元。

器乐与文学的联系则不如声乐那样大量与明显。

但稍微留心考察即不难发现,无论在其创作之始,还是在其审美功能的最终实现,都无不与文学息息相通。

本文拟对标题音乐的几种典型情形作一初步探讨。

乐曲的标题,如同诗歌、小说、剧本及抒情散文的标题一样,讲究集中、凝炼、常常只有寥寥数字。

除少数还有段落性的小标题外,大多在曲谱上再无其他文字说明(表示乐曲的速度、力度及某些特殊演奏技法的文字例外)。

优秀的乐曲何以能给人以各种美感如优美、崇高、悲剧、滑稽等,从而令人陶醉、神往、感奋、愤慨、欢悦呢?诚然,音响本身及其烘托的气氛、渲染的意境、塑造的形象,起了根本的作用。

同时,那些恰如其份的具有诗情画意的标题,对于启迪作者的乐思、便利演奏者的理解与发挥、引发欣赏者的联想和想象,激起情感的共鸣,无疑也有着重要的作用。

标题音乐和无标题音乐[终稿]

![标题音乐和无标题音乐[终稿]](https://img.taocdn.com/s3/m/37de44f2541810a6f524ccbff121dd36a32dc4b9.png)

首先, 這兩个概念是专门针对器乐曲的.声乐作品有标题是很自然的事情, 无论是歌曲还是歌剧, 都有一个"名字", 哪怕這个名字叫作《无题》, 也和无标题音乐不是一回事情.但是, 這个标题实际上是诗歌或戏剧脚本的名字, 与音乐没有多少关系, 换句话來說, 這个标题是针对歌词的, 如果歌词改变了, 标题也会随之改变.其次, 标题音乐是一个专门的术语, 而不是說有名字的作品都叫作标题音乐.它指的是讲述故事、表现文学概念或描绘画面、场景的器乐作品.這种类型的音乐可以說自古就有, 比如中国古代乐曲中的《十面埋伏》、《春江花月夜》和欧洲古代乐曲中常见的《战争》、《狩猎》之类的标题, 但這个词是李斯特首先使用的, 他給"标题"下的定义是: "作曲家写在纯器乐曲前面的一段通俗易解的话, 作曲家這样做是为了防止听音乐的人任意解释自己的曲子, 事先指出全曲的诗意, 指出其中最主要的东西."可见, 标题不仅是一个名字, 它应当是一段文字, 說明乐曲的"情节"或作曲家的意图, 例如贝多芬的《田园交响曲》、柏辽兹的《幻想交响曲》都是典型的标题作品.李斯特本人在他的交响诗《塔索》前面是這样写的: "在费拉拉, 塔索的心中交织着爱情与苦恼; 在罗马, 他得到了报偿; 而在威尼斯传唱不衰的歌曲映射着他的荣耀.這三个阶段难解难分, 不可磨灭地存在於他的记忆中.音乐奏响之后, 让我們想象主人公心头的愁绪浓云般弥漫在威尼斯的湖面上, 就像這幅景象呈现在我們眼前; 接着, 我們看到了他的骄傲而忧郁的面孔, 他正在费拉拉节日的人群中悄悄地穿过, 他的不朽之作正是在這里初见天日的; 最后, 我們随着他來到不朽的城市罗马, 人們为他戴上了桂冠, 奉为殉道者和诗人".這段话不仅指明了音乐的基本情绪, 还绘出了具体的画面, 使听众直接进入规定的氛围.不过, 由於作曲家写作标题音乐时经常取材於人們熟知的故事、事件或景象, 就不必再用許多文字來說明了; 比如里夏德·施特劳斯的《唐璜》、《唐吉诃德》, 何占豪、陈钢的《梁山伯与祝英台》等就是這种情况.标题音乐是浪漫乐派作曲家喜爱的体裁, 在19世纪产生了大批脍炙人口的作品, 对今天的音乐创作有极其深刻的影响.与此相对的无标题音乐又叫作纯音乐、绝对音乐.它不依赖(或者說很少依赖) 描述性的标题來引导理解, 但也需要有一个名字.它命名的依据通常是作品的调性、调式、曲式和作品编号.比如肖邦的《c 小调钢琴奏鸣曲》, c 是调性, 小调是调式, 奏鸣曲则說明了曲式.还有一些作品, 虽然有一个名字, 但這个名字只表明作品的情绪、气氛, 而不是具体的形象, 因此仍然是无标题音乐, 像柴科夫斯基的《悲怆交响曲》、《忧伤小夜曲》就属於這种情况.标题音乐与无标题音乐音乐创作经历海顿、莫扎特、贝多芬古典主义时期,到十九世纪浪漫主义时期。

研究音乐鉴赏中的标题音乐

研究音乐鉴赏中的标题音乐无论在中国,还是在西方,音乐与文学的关系都十分密切,它们都是艺术形式的一种,都互相蕴含着对方的东西。

音乐是“通过有组织的乐音所形成的艺术形式,表达人们的思想感情,反映社会现实生活的艺术。

”1文学是“用语言塑造形象以反应社会生活表达作者思想感情的艺术。

”2从概念上我们可以看出音乐与文学都是表达思想感情,反映社会现实生活的艺术形式,因此这两种艺术形式有很多共通之处。

音乐作品一旦进入音乐体验的过程中,则就闪现出文学的抒情内容,因此人们常用如诗如画来形容音乐,也常用如音乐一样美妙来形容诗歌、散文。

音乐与文学在情感表达方面都是作者生活感受的集中体现,在所有艺术当中,恐怕也只有音乐与文学的结合才会有这么完美的结合。

因此,在标题音乐中,有很多标题音乐作品都直接取材于文学,都与文学作品很好地联系在一起,向我们展现出音乐与文学的内在联系。

一、标题音乐的特征所谓的标题音乐就是“讲述故事,表现文学概念或描绘画面场景的器乐作品”.3它起源于十六世纪末的巴洛克时期,最早的标题音乐作品是维瓦尔第的“四季”, 而它发展和完善时期则是在十九世纪中叶的浪漫主义时期。

它在内容上主要是以写景、描绘情感为主,是一种与纯音乐相对而言的音乐形式,但与纯音乐相比它的表现手法更加具体、生动,它的标题往往就是作品思想内容的提示。

在这里我们需要注意的是,并不是所有有文字标题的作品都是标题音乐,海顿的很多交响乐都有标题,但它们并不属于标题音乐范畴,如《“巴黎”交响乐》、《“牛津”交响乐》这些以地名命名的,《“惊愕”交响乐》、《“定音鼓”交响乐》这些以偶发的一、两处音乐造型特点命名的,贝多芬的《月光奏鸣曲》其标题是出版商加上去的,这些都不属于标题音乐范畴,因为这些标题与作品的思想内容没有必然的联系,对理解这部作品起不到任何提示和借鉴的作用。

因此,真正的标题音乐应该具备最基本的两个条件,一是文字标题与音乐作品的思想内容要始终一致,二是文字标题应该是作者自己加的,任何人、无论出于何种目的加上去的标题都不一定如作者所想。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

“绝对音乐”与“标题音乐”间的美学纷争

在曼海姆乐派巴黎凯旋之前,甚至最有教养的人也贬低器乐作为“绝对音乐”的审美价值,将其斥为无生命的噪音和空洞的音响。

卢梭随意的称器乐为“垃圾”。

除非附上易懂的节目单说明,否则,器乐绝没有雄辩诉说的能力,

“实际上简直就是无话可说”。

所以,在18世纪约翰?马特松的《完美的乐正》论著中,宣称器乐是乐音的语言、声响的修辞,这就是一种辩护。

在马特松看来,器乐与声乐在目的上是没有区别的,“令心灵激荡澎湃,如此美妙的听觉快意”,只是在手段上存在差异。

马特松为绝对音乐投入了更多的热情。

没有语词的帮助,这需要更多的艺术和更强大的想象力才能企及这样的生就。

关键的问题在于,如何在无词的情形下让音乐同样具有雄辩有力的效应。

不论是马泰松的修辞说,还是巴托的模仿论,都旨在为“器乐作品有雄辩的力量”这一观点提供帮助,为“绝对音乐没有(明晰的)意义”辩护。

面对18世纪冯特奈尔“奏呜曲,你究竟要我怎样?”提法的挑衅,赫尔德说,“那些斥责音乐艺术本身,觉得音乐百无一用的人,最好不用对音乐妄加评论,最好离开音乐”。

他对于康德的回应同样激烈,认为任何人如果将脱离于语词和身体姿态的独立音乐看作是空洞的游戏,那么,他要么是耳聋,那么就迟钝。

但是听众往往还是依赖熟悉的美学观念,在贝多芬的交响曲中寻找含糊的文学性的内容。

达尔豪斯敏锐的指出了绝对音乐与其所处学术环境之间的

关系――音乐理论与实践的脱节:19世纪的哲学家是音乐的门外汉,在接触这个专业时怀着复杂的情感。

他一方面尊敬音乐家的艰深的专业知识,另一方面又怀疑音乐家在文化方面太受局限。

于是对器乐持怀疑态度。

业余分子因觉得掌握了艺术精神而感到洋洋得意,因对技术和低级手艺的贬低而感到自命不凡。

黑格尔体系认为,器乐是不完全的,需要语词方能达致完整。

因为“心灵就其本性和本能而言,就疏远模糊和混乱,趋向明确和清晰”。

依据黑格尔体系的美学家认为,“只有指向明确无疑的客体时,感情所有的丰富宝藏才会绽开展现”。

同时,达尔豪斯也指出了黑格尔美学观在“绝对音乐”这一问题上的辩证价值。

“当音乐成为音乐时,作为艺术便趋于丧失――当音乐成为音乐时,作为艺术便趋于丧失”。

可以说,在音乐性与艺术性这个问题上,黑格尔是留有余地的,绝不是僵化凝结的教条。

同样,康德也因为音乐是空洞的声响和缺乏实质而怀疑其作为艺术品而存在的价值。

但是他也认为只有无词的器乐才代表了真正的、纯粹的、自足的音乐。

在此书的第五章――艺术判断和趣味判断中,康德就指出:一旦音乐加入语词,它就丧失了自己的特征,从享乐升华为了文化,而音乐在其则沦为了配角。

在黑格尔看来,艺术的历史发展是一个体系,在音乐的本质中,存在着一种超越其自身的驱动力。

这也成为后来卡尔?弗朗茨?布伦德尔对标题音乐进行辩护的理论基础,认为“交响诗是交响曲的必然结果,是交响曲的更高的阶段”。

在“进步派”看来,标题音乐从历史逻辑上说,是“必然的”。

达尔豪斯也从审美动因和社会动因两方面分析这种看似“必然”的音乐现象。

整个19世纪,黑格尔所谓的“纯粹音响”总是普遍的被认为是一种困难的语言。

人们当然能够感到,它具有强大的雄辩力,但它始终难以被人理解,始终难以保证音乐的确当内容。

在安布罗斯评价贝多芬交响曲是,他说,每个人多少都会感到,面对这种音响作品时,内心中就唤醒了那种如海涅所说的“声响一画画”的才能。

人们极力想要搞清楚,音乐的这种雄辩有力的能量的根源所在,而作曲家也在探寻,从“诗意”种去寻找,这为标题音乐的创作和欣赏提供了审美动因。

在鄙视音乐的文化人看来,音乐,特别是器乐(绝对音乐),是一种没有传统的艺术,是一种地位低下的艺术,它还没有企及诗的境界。

但对于李斯特来说,这种看法是一种挑衅,他认为,音乐本身是不完整的,它的内在倾向就是转入诗歌,为诗歌作准备,“音乐在大师的杰作中已经越来越多地将文学杰作融会其中”。

在李斯特的观念中,标题内容是一种树立器乐尊严的手段,器乐应该是文化而不仅仅是享乐,如康德曾以轻蔑的口吻指出的

那样,器乐,或者说,音乐,仅仅就是享乐而不是文化。

这便是标题音乐产生的社会动因。

与此同时,19世纪早期诗化的音乐批评和诠释也为这种清高的态度做好了准备。

音乐经验几乎总是须臾不离对文字阅读的记忆追溯。

音乐在其第二性的文字存在方式中所积累的意义,也会影响到音乐的首要存在方式一作品领域。

总的来看,在如何对待“标题音乐”这一问题上,达尔豪斯的态度是积极的。

他以李斯特的交响诗为例,指出李斯特的目的就是“想在音乐和较为靠近文学和哲学的文化传统之间进行斡旋调解”,旨在消除公众在聆听时的“开放无知的状态”,取而代之的是一种具有反思的聆听方式。

同时说明了“文学题材”与“音乐内容”之间的关系,不能错误的以为“交响诗就是用另一种语言说出原本文本中的同样的东西”。

这仅仅是一种诗化精神的吸收,而绝不是全盘的“摹仿”。

如果说题材使音乐主题和动机的内容具体化了,那么反过来说也是有效的;题材的深刻意义和内涵被音乐主题和动力赋予了新的色泽。

同时,达尔豪斯对标题音乐的进步性与倒退性也有深刻的认识。

他指出,标题音乐发展到交响诗阶段,在技法上的突破可以看作是进步的,但在美学上却是退步的;音乐的自律性越来越受到重视,李斯特却要在外部世界中寻找音乐中意义的关联性,这不得不说是一种倒退。

达尔豪斯在“绝对音乐向标题音乐”过渡

传承这个问题上的认识是建立在历史性维度中的,充分看清了其中存在的审美动因和社会动因,而不是经验性的将绝对音乐的模糊性和非语音性看成是一种缺陷。