台静农:新坟

第三章 第一个十年的小说

5)许杰(1901-1993),浙江台人 。

许杰的小说以描写故乡浙东乡民强悍好斗的习 俗和宗教观念见长,代表作是短篇小说《 俗和宗教观念见长,代表作是短篇小说《惨 小说透过两个村落、 雾》。小说透过两个村落、两大家族之间的械 斗,写出了在争权夺利的背后更为深层的封建 宗法意识和族权观念, 宗法意识和族权观念,表现了乡民们的愚昧是 如何掩护了腐朽的传统思想的。 如何掩护了腐朽的传统思想的。 许杰的《赌徒吉顺》 许杰的《赌徒吉顺》较早记录了浙东一带的另 一种野蛮习俗——典妻。 典妻。 一种野蛮习俗 典妻

叶绍钧小说多以教育界、学校生活为 题材,称为“教育小说家”。通过对 教育界的黑暗内幕,来把批判的矛头 指向整个旧的社会。 对知识分子弱点的关注和审视是叶绍 钧小说主题的又一个重点。 《潘先生在难中》刻画了教育界一个 患得患失、自私精明的卑琐小人物形 象。

《倪焕之》(1928)把中国辛亥革 命、“五·四”到大革命失败前十 年间广阔的社会生活作为人物成长 的舞台,刻画了执著追求崇高理想 的知识分子倪焕之的典型形象。倪 焕之经历了事业悲剧、爱情悲剧和 政治悲剧。 小说以广阔的时代背景、生动的历 史场面、丰富的生活细节、鲜明的 艺术形象,显示出叶绍钧在小说创 作中的现实主义的成熟。

许地山《命命鸟》 许地山《命命鸟》写一对缅甸青年加陵 和敏明的爱情故事。小说揭露封建婚姻 和敏明的爱情故事。 制度的罪恶,宣扬人生是苦, 制度的罪恶,宣扬人生是苦,涅槃最乐 的宗教精神。 的宗教精神。 最充分表现许地山宗教思想的是《 最充分表现许地山宗教思想的是《缀网 劳蛛》 主人公尚洁的“我像蜘蛛, 劳蛛》。主人公尚洁的“我像蜘蛛,命 运就是我的网”的人生哲学, 运就是我的网”的人生哲学,既体现着 勇对命运的坚韧精神, 勇对命运的坚韧精神,也包含着佛家 “人生苦多乐少,变幻无常”的宿命意 人生苦多乐少,变幻无常” 识。

台静农:新坟

台静农:新坟在这六月里,市上并不像冬腊月那样的忙碌,除了几个乡下人,上市卖柴火和买零碎的什物,好像买芭蕉扇或蚊烟之类,其余大概什么生意都没有;所以掌柜的先生和徒弟们,都喜欢这个清闲月。

午饭后,大热的长天,自然都要睡午觉的;这时市上比什么时候还静得有趣,可是乡下人在田间生活,却大大的相反,因为这六月正是乡下人不能偷懒的时期。

太阳将偏西了,大家都午梦醒来。

隆盛茶馆灶上的劈柴火,烟焰冒得二三尺高,开水壶扑扑地沸腾着。

这时候一些人都慢慢地聚集起来,有张二爷,汪老光,萧二混子这些人。

他们都在等吴二先生说“■蜡庙抢亲”。

“怎样还没来,日头马上偏西了。

”有的等得烦了这样地说。

“想必是鸦片烟瘾没过足,你信不信?”萧二混子接了说。

大家嚷嚷着,好像一窝马蜂。

都不提防,从西巷口传出一种破竹般的女人的声音,“哈哈,新郎看菜,招待不周,诸亲友多喝一杯喜酒,——嘻嘻,恭喜,恭喜!”大家都听熟了,知道这是疯了的四太太的叫喊。

“她又来了!”一个少年烟匠,带了讨厌的口吻说。

她果然从西巷口走出来,手拿着一个细竹竿;穿了一件旧蓝布褂,满身是泥土和鼻涕,头发如银丝般的蓬乱在头上;满脸都是皱纹。

她大声的叫喊着,嘴边流出白沫。

“西厢屋开两桌海参席,东厢屋也开两桌;大厅屋鱼翅席,是送亲的。

哈哈,真热闹!招呼作乐,阿,你听放炮了,劈拍,劈拍,劈拍——拍。

哈哈,新郎看菜,招待不周,诸亲友多喝一杯喜酒,——嘻嘻,恭喜,恭喜。

”“恭喜四太太,娶媳妇了!”有人故意地打趣。

“同喜,同喜,多喝一怀,这喜酒!哈哈,真热闹,劈拍,劈劈拍——拍!”“四太太,你那手里拿的什么呢?”“哈哈,你不知道吗!小姐腊月腊八就出阁,这是她的衣裳料,你看,这是摹本缎,这是绫绸,这是官纱同杭纺。

”她左手拿起那小竹竿,右手一节一节地指着对人说。

“四太太真有福,娶媳妇又嫁囡!”“有什么福呢,哈哈,人在世上不都是为儿女吗?嘻嘻,我这一辈事算完了,儿女都安顿了。

你看,要不是他们父亲死的早,我也不这样累!哈,招待不周,亲友们不要客气,多喝一杯,这喜酒!”她说了,白吐沫喷得满衣都是的。

鲁迅对台静农的影响

鲁迅对台静农的影响殷宏霞【摘要】台静农是二十世纪二十年代享有盛名的乡土作家.其乡土小说中展现了为人生的文学观、以场景展示为主的叙事技巧、对故乡乡土民俗风情的生动描写,具有独特的悲剧色彩,这些都深受鲁迅先生影响.台静农是深受鲁迅影响同时又有着自己鲜明特色的地之子.【期刊名称】《郑州航空工业管理学院学报(社会科学版)》【年(卷),期】2014(033)005【总页数】3页(P33-35)【关键词】鲁迅;台静农;创作影响【作者】殷宏霞【作者单位】马鞍山师范高等专科学校,安徽马鞍山243041【正文语种】中文【中图分类】I207.42台静农是20世纪20年代享有盛名的乡土作家。

作为鲁迅的嫡传弟子和挚友,台静农的乡土小说师承鲁迅先生的小说。

他的小说以写实的手法对故乡皖西古老乡镇底层民众的悲惨命运进行了较为深刻的揭示;以生动的场景对故乡乡土民俗民情进行了细腻的刻画;以传神的对话对国民的劣根性和封建宗法制度的罪恶进行了深刻的解剖。

浓郁的乡土气息和独特的悲剧色彩是其小说的主要特色。

台静农是深受鲁迅影响同时又有着自己鲜明特色的“地之子”。

一、为人生的文学观尽管我们对台静农小说受鲁迅小说影响到底有多大的判断并不容易, 但可以肯定的是台静农的小说在风格上受鲁迅影响。

生活在具有启蒙主义的五四文学时期的鲁迅,其创作小说的宗旨是启蒙主义思想。

鲁迅小说是为人生的小说,他毕生为之奋斗的就是要改良人生。

鲁迅小说中的主人公多为如祥林嫂似的病态社会的不幸的人们。

作者希望通过对这些人物形象的塑造来揭示他们的病苦, 以引起疗救的注意。

台静农的小说创作也体现了为人生的启蒙主义文学观。

台静农小说中的人物, 多数是和鲁迅小说中的人物一样,生活黯淡、境遇悲苦、在痛苦中挣扎。

台静农和鲁迅一样,是病态社会的优秀解剖师,其作品不仅对底层人民肉体所饱受的摧残作了细致的描写, 而且还对人们精神上所受的压迫作了深刻的剖析。

在《负伤者》中, 乡绅张二爷霸占了吴大郎的妻子,吴大郎找张二爷评理,却反被张二爷砍伤,并被关进了监狱。

第03章 20年代小说(二)

塑造主人公形象的意义: 1、社会现实对于正义感及具有合理愿望的主人公

的压迫是其“忧郁症”产生的主要原因。

2、主人公的情感苦闷和不幸遭际都与对于祖国

贫弱的哀伤紧密交织,表现了强烈的爱国主义

思想。 3、 对主人公孤芳自赏、耽于忧郁,空有愤激、

短于行动的性格弱点的呈示,对“五四”时期及以后 的知识分子都有一定的警策作用。

教 叶圣陶纪念馆案

以教育界、学校生活为题材的小说, 在叶绍钧的全部小说中占有相当大的比重。 他被称为新文学史上最早出现和最 有成就的“教育小说家”。

教案

《潘 先 生 在 难 中》:

以军阀混战为背景,生动地刻画了一个小 市民习气颇重的知识分子形象。 “他们在虚惊来了时最先张皇失措,而在 略感得安全的时候他们又是最先哈哈地笑;是 一些没有勇气和环境抗争,揉揉肚子就把他的 “理想”折扣成为零的妥协者。” ——茅盾

教案

(四)蹇先艾: 贵州遵义人。

《到家的晚上》:以抒情化语言叙写主人公 在京城求学十年后重返故乡,目睹家境的衰败荒 凉,而产生的无限感伤。 《水葬》:揭示了贵州乡间“水葬”的野蛮 习俗。

教案

(五)彭家煌:

湖南湘阴人。 代表作《怂恿》描绘了农村因宗族矛盾而 引发的一场闹剧。

教案

(六)废名: 原名冯文炳,湖北黄梅人,语丝社成员。

教案

五、郁达夫小说的特点:

1、自叙传的性质。 郁达夫坚信法郎士所说的关于“文学作品 都是作家的自叙传”这一断言。 2、感伤的抒情。

教案

“人生百岁,年少的时候,只有七八年光景, 这最纯最美的七八年,我就不得不在这无情的 岛国里虚度过去, 可惜我今年已经是二十一了。 槁木的二十一岁! 死灰的二十一岁! 我真不如变了矿物质的好,我大约没有开 花的日子了。 知识我也不要,名誉我也不要,我只要一 个能安慰我、体谅我的“心”。一副白热的心 肠! 从这一副心肠里生出来的同情! 从同情而来的爱情! 教案 我所要求的就是爱情!”

2022届小说精读台静农《新坟》附阅读试题及答案解析

2022届小说精读台静农《新坟》附阅读试题及答案解析简介鲁迅先生说:“中国人越是懦夫,越会欺负比自己更加弱小的人群。

对于凶兽,他就像一只羊;而对于羊,他就像凶兽。

”当天灾人祸来临时,才是检验人类良知的时刻。

愚昧无知的人们,总是擅长用禁锢的思想和锐利的语言残害弱小者,他们抱残守缺,是生活中的失败者,他们麻木不仁,更是社会里的可怜虫。

医治国民“劣根性”的药,从来就不在他处,而在国民的心里,在国民的精神里,在国民的魂里!文本研读(注:>>>处为文章精析)新坟作者:台静农①太阳将偏西了,大家都午梦醒来。

(交代人物出场的时间和环境。

)②大家嚷嚷着,好像一窝马蜂。

都不提防,从西巷口传出一种破竹般的女人的声音,“哈哈,新郎看菜,招待不周,诸亲友多喝一杯喜酒,——嘻嘻,恭喜,恭喜!”大家都听熟了,知道这是疯了的四太太的叫喊。

(运用比喻,形象地写出人群的喧嚣和四太太的嗓音。

疯四太太的出场,不见其人,先闻其声,与文章结尾形成对照。

)③“她又来了!”一个少年烟匠,带了讨厌的口吻说。

(设置悬念:为何“讨厌”?)④她果然从西巷口走出来,手拿着一个细竹竿;穿了一件旧蓝布褂,满身是泥土和鼻涕,头发如银丝般的蓬乱在头上;满脸都是皱纹。

她大声的叫喊着,嘴边流出白沫。

(外貌描写,侧面表现四太太凄惨的遭遇。

)⑤“西厢屋开两桌海参席,东厢屋也开两桌;大厅屋鱼翅席,是送亲的。

哈哈,真热闹!招呼作乐,啊,你听放炮了,劈啪,劈啪,劈啪——啪。

哈哈,新郎看香菜,招待不周,诸亲友多喝一杯喜酒——嘻嘻,恭喜,恭喜。

”(语言描写。

四太太的疯言疯语,推动着故事情节的逐步展开,也为下文的故事情节营造了浓重的悲惨氛围,透出心酸。

)⑥“恭喜四太太,娶媳妇了!”有人故意地打趣。

⑦“同喜,同喜,多喝一杯,这喜酒!哈哈,真热阅,劈拍,劈劈拍——拍!”⑧“四太太,你那手里拿的什么呢?”⑨“哈哈,你不知道吗!小姐腊月腊八就出阁,这是她的衣裳料,你看,这是摹本锻,这是绫绸,这是官纱同杭纺。

台静农:新坟

台静农:新坟本文是关于经典美文的,仅供参考,如果觉得很不错,欢迎点评和分享。

台静农:新坟在这六月里,市上并不像冬腊月那样的忙碌,除了几个乡下人,上市卖柴火和买零碎的什物,好像买芭蕉扇或蚊烟之类,其余大概什么生意都没有;所以掌柜的先生和徒弟们,都喜欢这个清闲月。

午饭后,大热的长天,自然都要睡午觉的;这时市上比什么时候还静得有趣,可是乡下人在田间生活,却大大的相反,因为这六月正是乡下人不能偷懒的时期。

太阳将偏西了,大家都午梦醒来。

隆盛茶馆灶上的劈柴火,烟焰冒得二三尺高,开水壶扑扑地沸腾着。

这时候一些人都慢慢地聚集起来,有张二爷,汪老光,萧二混子这些人。

他们都在等吴二先生说“■蜡庙抢亲”。

“怎样还没来,日头马上偏西了。

”有的等得烦了这样地说。

“想必是鸦片烟瘾没过足,你信不信?”萧二混子接了说。

大家嚷嚷着,好像一窝马蜂。

都不提防,从西巷口传出一种破竹般的女人的声音,“哈哈,新郎看菜,招待不周,诸亲友多喝一杯喜酒,——嘻嘻,恭喜,恭喜!”大家都听熟了,知道这是疯了的四太太的叫喊。

“她又来了!”一个少年烟匠,带了讨厌的口吻说。

她果然从西巷口走出来,手拿着一个细竹竿;穿了一件旧蓝布褂,满身是泥土和鼻涕,头发如银丝般的蓬乱在头上;满脸都是皱纹。

她大声的叫喊着,嘴边流出白沫。

“西厢屋开两桌海参席,东厢屋也开两桌;大厅屋鱼翅席,是送亲的。

哈哈,真热闹!招呼作乐,阿,你听放炮了,劈拍,劈拍,劈拍——拍。

哈哈,新郎看菜,招待不周,诸亲友多喝一杯喜酒,——嘻嘻,恭喜,恭喜。

”“恭喜四太太,娶媳妇了!”有人故意地打趣。

“同喜,同喜,多喝一怀,这喜酒!哈哈,真热闹,劈拍,劈劈拍——拍!”“四太太,你那手里拿的什么呢?”“哈哈,你不知道吗!小姐腊月腊八就出阁,这是她的衣裳料,你看,这是摹本缎,这是绫绸,这是官纱同杭纺。

”她左手拿起那小竹竿,右手一节一节地指着对人说。

“四太太真有福,娶媳妇又嫁囡!”“有什么福呢,哈哈,人在世上不都是为儿女吗?嘻嘻,我这一辈事算完了,儿女都安顿了。

忠实的“地之子”——台静农乡土小说综论

4忠实的“地之子”——台静农乡土小说综论■孙瑜钒/山东大学(威海)文化传播学院摘 要:台静农是二十世纪二十年代中国乡土小说作家的重要代表之一,其短篇乡土小说集《地之子》以写实的手法真实地再现了皖西边陲古老乡镇里“人间的酸辛与苦楚”,得到了鲁迅极高的评价。

从叙述层面、叙述方式、以及鲁迅对于台静农乡土小说创作的影响三个维度出发,结合具体文本,对台静农的乡土小说作一综合性研究,认为台静农在鲁迅写实主义创作观念的影响下,自觉运用旁知视角、细节刻画、心理描写以及对比手法等叙述方式,从社会历史、民风民俗和人情人性三个层面出发,对“羊镇”人的生存状态与生活苦难进行了具体而又深刻的展示,是上世纪二十年代中国乡土小说的典范之作。

关键词:台静农 乡土小说 《地之子》一、羊镇——血泪交织的悲剧世界台静农于1928年出版的短篇乡土小说集《地之子》共收录了十四篇小说,大部分曾发表于《莽原》半月刊。

它以简洁的笔触、写实的手法描写了皖西边陲古老乡镇里“人间的酸辛与苦楚”,以传神的对话、细致的心理描写揭示了老中国乡土儿女心灵的麻木与灵魂的愚昧,整部小说集以悲剧为主调,忠实地将“乡间的生死,泥土的气息,移在纸上”。

但是,需要说明的一点是,《地之子》中真正能被称作“乡土小说”的只有《天二哥》《红灯》《新坟》以及《烛焰》等十篇作品。

《我的邻居》写一位朝鲜爱国者,《苦杯》与《白蔷薇》写青年知识分子追求婚姻自由,《儿子》写一个混血儿对父母的思念,这四篇小说由于写作题材的特殊性,不能归于乡土小说之列。

笔者认为,分析和研究台静农的乡土小说,必须分别从宏观视野与微观视野出发进行考察。

从宏观视野切入,首先必须要注意到的一点是其文本的内在联系性,这种联系在文本中具体表现在环境描写和人物形象塑造两方面。

先看环境方面,正如鲁迅在他的小说中所构建的“未庄世界”一样,台静农在《地之子》中也艺术地构建了一个充满皖西乡村特色的“羊镇世界”。

小说中多次重复出现的地名为我们提供了这条线索。

1.中国现代文学思考题

中国现代文学思考题1、分析“五四”新文化运动的社会历史条件。

2、简答晚清文学改良运动的主要内容及其与“五四”文学革命的关系。

3、分析评价胡适的《文学改良刍议》的主要内容及其历史意义。

4、分析评价陈独秀的《文学革命论》的主要内容及其历史意义。

5、分析评价周作人的《人的文学》的主要内容及其影响。

6、“五四”文学革命的历史意义及其局限是什么?文学革命是否造成了文学传统的断裂?7、怎样评价“五四”文学革命倡导者与守旧派的论争?8、《狂人日记》的思想效果是通过怎样的艺术手段获得的?9、分析《呐喊》中的阿Q、闺土、七斤等农民形象。

10、分析《彷徨》中涓生、魏连殳、吕纬甫等知识分子形象。

11、分析《彷徨》中祥林嫂、爱姑、子君等妇女形象。

12、分析评价《狂人日记》的思想艺术及其在文学史上的意义。

13、历来解读阿Q形象的认识有哪几种?你的看法如何?“精神胜利法”的社会历史根源是什么?14、举例分析《阿Q正传》的讽刺手法和悲喜剧相结合的艺术基调。

15、从祥林嫂、闺土、爱姑等形象看中国的封建文化。

16、鲁迅的农村题材小说和知识分子题材小说在哪些方面超越了当时的同类题材小说?17、涓生、子君形象分析;其爱情悲剧的深刻思想性表现在哪里?18、举例论述《故事新编》创造的“古今杂糅”的艺术手法及其表现主义色彩。

19、分析、评价《故事新编》中的古代英雄人物形象系列。

20、鲁迅小说对中国文学现代化的历史贡献是什么?21、简析《野草》的思想内容和艺术成就。

22、举例说明《野草》怎样体现了鲁迅的哲学和内心矛盾。

23、分析《野草》的艺术成就及其对中国现代文学的启示与意义。

24、举例分析《朝花夕拾》的艺术特色。

25、分析“新潮小说”、“问题小说”与“乡土小说”的创作特点,评述20年代现实主义小说的发展轨迹与30年代的衍化流变。

26、冰心前、后期小说创作风格的比较分析。

27、结合《海滨故人》、《象牙戒指》,分析庐隐小说的创作风格。

28、为什么说王统照的小说充满了“爱”与“美”的玄想,许地山的小说含有宗教思辩色彩?其社会根源是什么?29、分析、比较“潘先生”和“倪焕之”的形象塑造,评价叶绍钧小说创作思想和艺术风格的发展变化。

台静农其人及作品

台静农其人及作品近现代以降,皖籍文化名人辈出,光焰万丈,烛照远近,书写了弥足珍贵的页页华章。

台静农先生即是其中的佼佼者。

他是安徽霍丘叶集人,生于1903年,卒于1990年,字伯简,曾用笔名青曲、闻超、孔嘉、释耒等。

他的一生曲折富赡、多姿多彩,为现代著名作家、书画家、教育家、文史学者。

早年在家乡霍丘及汉口、南京、上海辗转上完小学、中学。

1922年到北京大学文学系旁听,1924年转该校国学研究所半工半读,所中师长有蔡元培、陈垣、马衡、沈兼士、刘半农诸先生,同学有董作宾、陆侃如、冯沅君、庄尚严等,因此学养和视野大长。

1922年首次发表新诗《宝刀》,1923年发表第一篇小说《负伤的鸟》。

1925年,台静农初识鲁迅,由于性情相投,两人关系密切。

在鲁迅的影响下,台静农与霍丘老乡李霁野、韦素园、韦丛芜及曹靖华等6人在北京成立了文学社团——未名社,出版‚未名丛刊‛、‚未名新集‛等多种,是‚五四‛时期最重要的文学社团之一。

1928年后出版中短篇小说集《地之子》、《建塔者》,笔调简练、质朴而略带粗犷,有浓厚的地方色彩,为文坛时彦所重,誉为20年代乡土文学的代表作之一。

台静农还编有《关于鲁迅及其著作》,内收有关《呐喊》的评论和鲁迅访问记等文章共14篇,是最早的鲁迅研究资料专集。

曾参与编辑《歌谣》周刊,并编有《淮南民歌集》等乡邦文献。

早在1928年,台静农就在刘半农的引荐下,担任北京私立中法大学中文系讲师。

1929年,他由中法大学转任辅仁大学国文系讲师,1931年升任副教授兼校长秘书。

此后又先后在北平大学女子文理学院、国立厦门大学、国立山东大学和私立齐鲁大学任教。

抗战爆发后,他带着家眷辗转进入四川,失去教职,生活非常艰难。

他先是到白沙国立编译馆任职,后在1940年应聘为国立女子师范学院国文系教授兼系主任,生活才安定下来。

因为作品思想激进,从1928年到1935年间,台静农先后三次被捕,以各种‚莫须有‛的罪名被牵连入狱。

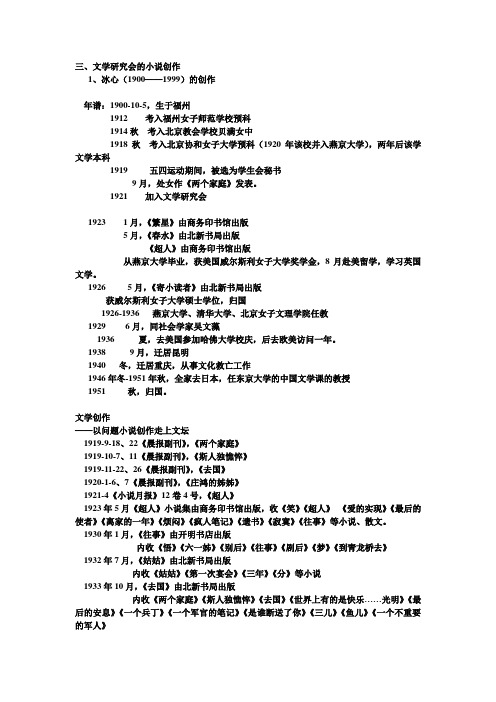

文学研究会的小说创作

三、文学研究会的小说创作1、冰心(1900——1999)的创作年谱:1900-10-5,生于福州1912 考入福州女子师范学校预科1914秋考入北京教会学校贝满女中1918秋考入北京协和女子大学预科(1920年该校并入燕京大学),两年后该学文学本科1919 五四运动期间,被选为学生会秘书9月,处女作《两个家庭》发表。

1921 加入文学研究会1923 1月,《繁星》由商务印书馆出版5月,《春水》由北新书局出版《超人》由商务印书馆出版从燕京大学毕业,获美国威尔斯利女子大学奖学金,8月赴美留学,学习英国文学。

1926 5月,《寄小读者》由北新书局出版获威尔斯利女子大学硕士学位,归国1926-1936 燕京大学、清华大学、北京女子文理学院任教1929 6月,同社会学家吴文藻1936 夏,去美国参加哈佛大学校庆,后去欧美访问一年。

1938 9月,迁居昆明1940 冬,迁居重庆,从事文化救亡工作1946年冬-1951年秋,全家去日本,任东京大学的中国文学课的教授1951 秋,归国。

文学创作——以问题小说创作走上文坛1919-9-18、22《晨报副刊》,《两个家庭》1919-10-7、11《晨报副刊》,《斯人独憔悴》1919-11-22、26《晨报副刊》,《去国》1920-1-6、7《晨报副刊》,《庄鸿的姊姊》1921-4《小说月报》12卷4号,《超人》1923年5月《超人》小说集由商务印书馆出版,收《笑》《超人》《爱的实现》《最后的使者》《离家的一年》《烦闷》《疯人笔记》《遗书》《寂寞》《往事》等小说、散文。

1930年1月,《往事》由开明书店出版内收《悟》《六一姊》《别后》《往事》《剧后》《梦》《到青龙桥去》1932年7月,《姑姑》由北新书局出版内收《姑姑》《第一次宴会》《三年》《分》等小说1933年10月,《去国》由北新书局出版内收《两个家庭》《斯人独憔悴》《去国》《世界上有的是快乐……光明》《最后的安息》《一个兵丁》《一个军官的笔记》《是谁断送了你》《三儿》《鱼儿》《一个不重要的军人》小说主题《去国》具有浓郁的时代文化气息:青年与社会、家庭的冲突、女子问题、下层人的遭遇《超人》对人生的哲思:爱与童心《往事》对美丽女性的赞歌小说艺术的探索两种结构方式:短截面与“记述体”由表现主题向表现人物的转变由主观议论到客观表现几篇技巧较好的小说:《一个兵丁》《是谁断送了你》《三儿》《六一姊》《剧后》散文、诗歌影响最大1922-1-1起,在《晨报》发表短诗《繁星》1923-1 《繁星》诗集由商务印书馆出版,收小诗164首。

20年代乡土小说

许钦文,(18971984),原名许绳 尧,字士仁,浙江天 台人,与鲁迅先生过 从甚密,自称是先生 的“私淑弟子”。 一个热情、有风格的 作家。大刀阔斧,以 气势胜,是他基本的 风格

《鼻涕阿二》既控诉了非人社会的 鼻涕阿二》 冷漠与偏见对主人公的欺压, 冷漠与偏见对主人公的欺压,也揭 示了主人公心灵深处的劣根性。 示了主人公心灵深处的劣根性。其 对社会的批判系基于对人性的批判, 对社会的批判系基于对人性的批判, 因而具有深厚的力度。 因而具有深厚的力度。 《疯妇》描绘的是一出家庭悲剧。 疯妇》描绘的是一出家庭悲剧。

乡土小说的影响及流变

乡土小说是在近代民主主义和现实主义两种 思潮的作用下得以兴盛的。 思潮的作用下得以兴盛的 。 故二十年代只是 中国乡土小说形成的时期。 中国乡土小说形成的时期。 至三十年代, 至三十年代 , 中国乡土小说已表现出明显不 同的创作倾向——“京派小说”返归自然的生 京派小说” 同的创作倾向 京派小说 命体验和“ 田园诗”风格的张扬; 命体验和 “ 田园诗 ” 风格的张扬 ; “ 社会剖 析派小说” 析派小说 ” 对农村阶级关系和阶级斗争的首 重等,其成就也多集中于中、长篇而非短篇。 重等 , 其成就也多集中于中 、 长篇而非短篇 。

寓居于京沪大都市的游子,目击现代 文明与宗法农村的差异,在鲁迅"改 造国民性"思想的启迪下,带着对童 年和故乡的回忆,用隐含着乡愁的 笔触,将"乡间的死生、泥土的气息, 移在纸上",显示了鲜明的地方色彩, 从总体上呈现出比较自觉而可贵的 民族化的追求,开创了现代文学史 上堪称一大创作潮流的风气。

回忆故乡,回 忆重组来描写 故乡农村(乡 镇)生活,带 有浓重乡土气 息和地方色彩 的小说。

大约形成于二十年代中期, 大约形成于二十年代中期,成员以文学研究 会作家为主,也包括语丝社 未名社的一部 语丝社、 会作家为主,也包括语丝社、未名社的一部 分青年作家,主要代表有许杰、许钦文、 分青年作家,主要代表有许杰、许钦文、鲁 彦、彭家煌、台静农、蹇先艾等 彭家煌、台静农、 作品多发表在北京的《晨报副刊》 作品多发表在北京的《晨报副刊》、《语 未名》和上海的《小说月报》 丝》、《未名》和上海的《小说月报》等报 刊

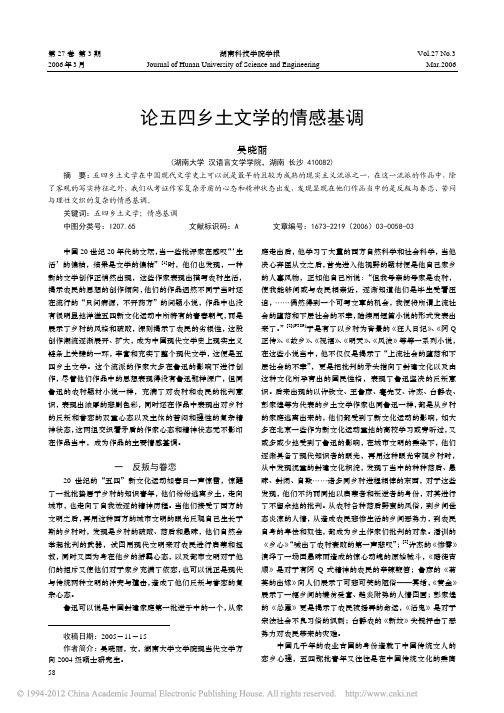

论五四乡土文学的情感基调

第27卷第3期湖南科技学院学报 Vol.27 No.3 2006年3月Journal of Hunan University of Science and Engineering Mar.2006论五四乡土文学的情感基调吴晓丽(湖南大学 汉语言文学学院,湖南 长沙 410082)摘要:五四乡土文学在中国现代文学史上可以说是最早的且较为成熟的现实主义流派之一,在这一流派的作品中,除了客观的写实特征之外,我们从考证作家复杂矛盾的心态和精神状态出发,发现显现在他们作品当中的是反叛与眷恋、苦闷与理性交织的复杂的情感基调。

关键词:五四乡土文学;情感基调中图分类号:I207.65 文献标识码:A 文章编号:1673-2219(2006)03-0058-03中国20世纪20年代的文坛,当一些批评家在感叹“‘生活’的偏枯,结果是文学的偏枯”[1]时,他们也发现,一种新的文学创作正悄然出现,这些作家表现出描写农村生活,揭示农民的思想的创作倾向,他们的作品迥然不同于当时还在流行的“只问病源,不开药方”的问题小说,作品中也没有很明显地洋溢五四新文化运动中所特有的青春朝气,而是展示了乡村的风格和破败,深刻揭示了农民的劣根性,这股创作潮流逐渐展开、扩大,成为中国现代文学史上现实主义链条上关键的一环,丰富和充实了整个现代文学,这便是五四乡土文学。

这个流派的作家大多在鲁迅的影响下进行创作,尽管他们作品中的思想表现得没有鲁迅那样深广,但同鲁迅的农村题材小说一样,充满了对农村和农民的批判意识,表现出浓厚的悲剧色彩,同时还在作品中表现出对乡村的反叛和眷恋的双重心态以及主体的苦闷和理性的复杂精神状态,这两组交织着矛盾的作家心态和精神状态无不影印在作品当中,成为作品的主要情感基调。

一反叛与眷恋20世纪的“五四”新文化运动如春日一声惊雷,惊醒了一批批蛰居于乡村的知识青年,他们纷纷逃离乡土,走向城市,也走向了自我放逐的精神历程。

当他们接受了西方的文明之后,再用这种西方的城市文明的眼光反观自己生长于斯的乡村时,发现是乡村的破败、落后和愚昧,他们自然会举起批判的武器,试图用现代文明来对农民进行启蒙和拯救,同时又因为身在他乡的游羁心态,以及都市文明对于他们的拒斥又使他们对于家乡充满了依恋,也可以说正是现代与传统两种文明的冲突与撞击,造成了他们反叛与眷恋的复杂心态。

台静农散文

竭诚为您提供优质文档/双击可除台静农散文篇一:台静农先生作品台静农先生主要作品台静农(1902年-1990年),本姓澹台,字伯简,原名传严,改名静农。

安徽六安叶集区人。

著名作家、文学评论家、书法家。

主要作品有:1922年首次发表新诗《宝刀》,1923年发表第一篇小说《负伤的鸟》,1928年出版小说集《地之子》书艺论文集《静农书艺集》(1985年)、散文集《龙坡杂文》(1988)、学术论文集《静农论文集》(1989)和晚年的《台静农短篇小说集》等篇二:博雅深情的台静农博雅深情的台静农近现代以降,皖籍文化名人辈出,光焰万丈,烛照远近,书写了弥足珍贵的页页华章。

台静农先生即是其中的佼佼者。

他是安徽霍丘叶集人,生于1903年,卒于1990年,字伯简,曾用笔名青曲、闻超、孔嘉、释耒等。

他的一生曲折富赡、多姿多彩,为现代著名作家、书画家、教育家、文史学者。

早年在家乡霍丘及汉口、南京、上海辗转上完小学、中学。

1922年到北京大学文学系旁听,1924年转该校国学研究所半工半读,所中师长有蔡元培、陈垣、马衡、沈兼士、刘半农诸先生,同学有董作宾、陆侃如、冯沅君、庄尚严等,因此学养和视野大长。

1922年首次发表新诗《宝刀》,1923年发表第一篇小说《负伤的鸟》。

1925年,台静农初识鲁迅,由于性情相投,两人关系密切。

在鲁迅的影响下,台静农与霍丘老乡李霁野、韦素园、韦丛芜及曹靖华等6人在北京成立了文学社团——未名社,出版“未名丛刊”、“未名新集”等多种,是“五四”时期最重要的文学社团之一。

1928年后出版中短篇小说集《地之子》、《建塔者》,笔调简练、质朴而略带粗犷,有浓厚的地方色彩,为文坛时彦所重,誉为20年代乡土文学的代表作之一。

台静农还编有《关于鲁迅及其著作》,内收有关《呐喊》的评论和鲁迅访问记等文章共14篇,是最早的鲁迅研究资料专集。

曾参与编辑《歌谣》。

周刊,并编有《淮南民歌集》等乡邦文献。

早在1928年,台静农就在刘半农的引荐下,担任北京私立中法大学中文系讲师。

20年代小说乡土小说南师大考研

握农村复杂的社会关系和阶级关系的眼光与能 力,虽然描绘了落后愚昧的农村生活图景,却 未能进一步探索造成这种落后愚昧的深刻的社 会原因。

2、大多数乡土小说在艺术上仍比较稚嫩。手法圆

熟之作太少。

七、乡土小说的影响及流变

• 乡土小说是在近代民主主义和现实主义 两种思潮的作用下得以兴盛的。故二十 年代只是中国乡土小说形成的时期。 • 至三十年代,中国乡土小说已表现出明 显不同的创作倾向——“京派小说”返 归自然的生命体验和“田园诗”风格的 张扬;“社会剖析派小说”对农村阶级 关系和阶级斗争的首重等,其成就也多 集中于中、长篇而非短篇。

• 许杰《赌徒吉顺》、鲁彦的《黄金》

2.展示封建伦理道德和封建礼教造成 的种种人生悲剧

• 台静农《烛焰》

3.以批判的眼光审视故乡的风习,对 愚昧、落后进行尖锐的讽刺和批判

• 许杰《惨雾》、彭家煌《活鬼》

4、小说大都具有忧郁的抒情调子

四、乡土小说的主要作家

1、彭家煌(1898——1933)

湖南湘阴人,又名彭介黄,字韫松,文学 研究会会员 。 • 小说特色:活泼的方言土语,浓厚的乡 土气息,严谨的艺术构思,多样的体式 追求,诙谐的笔墨情趣

• 作者生活在北京,受到了新思潮的洗礼 。站在时代的历史高度,去观照被时代 遗弃了的边远农村。

5、台静农(1902—1990)

• 安徽霍邱人。参加过“明 天社”、“未名社”,是 二十年代乡土写实小说潮 流中重要作家之一。

• 《地之子》收小说14篇, 多取材于民间,对当时辛 酸凄苦的农村生活作了素 描式的反映。

小说主要是短篇,代表作有 短篇集《柚子》、《黄金》 等,30年代写有长篇《野火 》(《愤怒的乡村》)。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

台静农:新坟

台静农:新坟

正在那六月面,市上其实不像冬尾月这样的繁忙,除了了几个城高人,上市售柴水战购琐屑的实物,仿佛购芭蕉扇或蚊烟之类,其他大略甚么熟意皆出有;以是掌柜的师长教师战师傅们,皆怒悲那个安闲月。

午餐后,年夜冷的少地,做作皆要睡午觉的;那时市上比何时借静失无味,否是城高人正在田间糊口,却年夜年夜的相反,果为那六月邪是城高人不克不及偷勤的时代。

太阴将偏偏西了,各人皆午梦醉去。

隆衰茶室灶上的劈柴水,烟焰冒失两三尺下,谢火壶扑扑天沸腾着。

那时分一些人皆渐渐天汇集起去,有弛两爷,汪嫩光,萧两混子那些人。

他们皆正在等吴两师长教师说“■蜡庙抢亲”。

“怎么借出去,日头即刻偏偏西了。

”有的等失烦了那样天说。

“念必是雅片烟瘾出过足,您疑没有疑?”萧两混子接了说。

各人嚷嚷着,仿佛一窝蚂蜂。

皆没有提防,从西巷口授没一种破竹般的父

人的声音,“哈哈,新郎看菜,款待没有周,诸亲朋多喝一杯怒酒,——嘻嘻,祝贺,祝贺!”各人皆听生了,知叙那是疯了的四太太的叫唤。

“她又去了!”一个长年烟匠,带了厌恶的口气说。

她因然从西巷心走没去,脚拿着一个细竹竿;脱了一件旧蓝布褂,浑身是土壤战鼻涕,头领如银丝般的蓬治正在头上;谦脸皆是皱纹。

她高声的叫唤着,嘴边流没皂沫。

“西厢屋谢二桌海参席,东厢屋也谢二桌;年夜厅屋鱼翅席,是送亲的。

哈哈,实冷闹!号召做乐,阿,您听搁炮了,劈拍,劈拍,劈拍——拍。

哈哈,新郎看菜,款待没有周,诸亲朋多喝一杯怒酒,——嘻嘻,祝贺,祝贺。

”

“祝贺四太太,嫁媳夫了!”有人成心天玩笑。

“异怒,异怒,多喝一怀,那怒酒!哈哈,实冷闹,劈拍,劈劈拍——拍!”

“四太太,您这脚面拿的甚么呢?”

“哈哈,您没有知叙吗!蜜斯尾月腊八便没阁,那是她的衣裳料,您看,那是摹原缎,那是绫绸,那是官纱异杭纺。

”她右脚拿起这小竹竿,左脚一节一节天指着对人说。

“四太太实有祸,嫁媳夫又娶囡!”

“有甚么祸呢,哈哈,人活着上没有皆是为儿父吗?嘻嘻,尔那一辈事算完了,儿父皆安置了。

您看,要没有是他们女亲死的晚,尔也没有那样乏!哈,款待没有周,亲朋们没有要虚心,多喝一杯,那怒酒!”她说了,皂咽沫喷失谦衣皆是的。

“这没有是去了轿么?请您喝亲野酒呢。

”拎茶壶的李年夜,成心那样说念鸣她走,便是恐怕吴两师长教师去了,省得她正在那面打搅。

“对啦,对啦,有偏偏各人,亲野接尔饮酒呢,哈哈。

”她拿了竹竿背东走了,嘴面借咕噜着,“父儿娶了,媳夫嫁了。

”

各人纲送了她走,吴两师长教师借将来,皆未免有点焦躁,那时分有一个城高人是趁便正在那面品茗的,他没有知叙她,于是便答他异位的萧两混子:“她究竟是怎样一归事,那年夜年岁的父人?”

“她吗,她是一个疯子!”

“他妈的,出有睹过父人那样天没丑,父儿被年夜兵忠死了,儿子被年夜兵挨死了,本人却疯了,也没有知前世做的甚么孽!”汪嫩光忿忿天接了萧两混子的

话,睁着他昏黄的醒眼,喷着酒气说。

那时分,吴两师长教师脚面拿了一块被汗抹光的木令牌去到了隆衰的门心,背意识的挨了号召,登时各人静默了。

乌云充满了地宇的夜,嫩更妇昂三挨了三更当前,归到更楼上,挨梆子的嫩七在香油的灯光高,烧酒煨失冒曲汽天等着他,每一夜他俩皆要喝几杯的,果为夜间不克不及睡,必失搞点酒才孬过。

“怎样归去那样急?”嫩七答。

“天亮失很,怕失事,四个栅门皆看了一看。

”

他俩随立正在更楼板上喝起去了。

“哈哈,新郎看菜,……亲朋们多喝一杯……孬孬天上轿到婆野来……正在野是养尊处优,正在婆野否没有止,……”从悠远处显约天传到那小小的更楼面,嫩更妇昂三呷了一心酒,单眉蹙着说:

“尔实有些怕听,仿佛鬼鸣,正在那夜面。

”

“她那未来也没有知怎么?”

“到那样了,借答甚么未来!唉,人世实不克不及说,出克复前赵四爷正在

衙门面,给人野说私了事,野面是没一屋入一屋,却是何等的景色,如今是那样的终局!父儿被兵弱忠,儿子被杀,四太太怎可以没有发狂呢?四爷身后,四太太做作是眼巴巴天视着男婚父娶,出念到儿父将少成人,逢了那样的吉事!”

“五爷为何也没有答她的事?”

“进他的,那没有讲良知的!要是他答她的事,倒没有致于那样了。

这次叛乱,他本人只知晓跑;要是着人号召一声,她们母子没有也跑失落了么?他妈的,有了那样的亲兄弟!”

“四太太的野产没有皆回了他么?”

“否没有是?她野吉事没了当前,他就猫哭嫩鼠假慈善天替她伤口,趁着四太太起死回生的时分将红契皆哄来了,她是一个父人,做作出口,其真要人民币也出用,根皆续了。

”

“要知晓假使留点人民币,也没有致如今出饭吃!”

嫩七突然念着甚么似天将楼门谢谢,屈头背中探视,睹出有甚么,于是又将楼门重止闭起。

“到婆野来否没有止……新郎看菜……那怒酒……”这哑哑的声音照旧断绝天传去。

“遭那年夜阴险,念是坟天欠好的缘故,但为何五爷野借孬孬的呢?实易说!”

“兴许是坟天欠好,四爷野是少门,做作是先遭阴险;归正他也没有会孬的,尔活了五十岁了,看的多,恶有善报,您未来是看失睹的。

”

他俩谈着,喝着,酒未尽了;嫩七感觉是时分了,拿了木梆高楼走来。

“……新郎看菜……到婆野来……那怒酒……”先是单独哑哑天正在那苍凉乌夜的空虚面叫唤,如今却异了木梆的声音混正在一同了。

春节事后,市上慢慢是没有年夜安闲了,四太太未没有常正在街上,但各人也其实不感触寥寂,仿佛她曾经从人们的口外忘记了。

四太太否是较以前更暑瑟了,她简直成地皆正在她儿子浮厝边守着,要是从北城往市下去,颠末这年夜河旁的小义天,即可以看她正在这面;她这颓废的神气,取有力眼色的惨光,睹了人去时,她老是要号召的:

“请出去,喝一杯怒酒罢……看看新郎……”

“您怎样正在那面呢?”有时分止人是那样答。

“怎样?尔野正在那面,您没有知叙吗?”她果为人野没有知叙她住正在此处,就有些忿忿,“您看,尔的儿子,尔的新媳夫,没有皆是住正在那面么?”

“蜜斯呢?”

“父儿么?是人野人,曾经没娶了!”她于是快乐起去,收回一种曲嗓音的“哈哈”啼声,“您知晓么?父儿娶了,媳夫嫁归了。

”

天气既未交春,邪是多雨的气节。

那一次连阳了六七地,市上的人更没有留意四太太的动作。

一地的下战书,一些人皆正在北栅门中,有的正在售生牛脯的桌旁饮酒,有的是正在购饺子,北湾的天保周年夜领,战嫩更妇昂三皆正在那面。

“您该知晓,四太太是否是死了?”昂三背天保周年夜领说。

“您莫要提了。

她白叟野那里死了?高年夜雨的这夜面,借闹了一件事,便是河这边刘两爷野面的小金过河去请大夫,摘了笠帽,提了小灯笼,邪走到北义天边,她白叟野就正在义天地盘庙面鸣起去:‘去罢,看看新娘。

’小金昂首一看,邪瞥见一个皂头的乌影,正在这面撼动着,小金认为是鬼,提起手步便跑;她白叟野却鸣着赶去,这样的滑路,小金竟颠仆天高昏已往了。

刘两爷野嫩是等小金没有睹归去,跟着又鸣二人过河去,倒瞥见小金的灯笼挂正在地盘庙前,她白叟野借正在鸣:‘……哦,美意酿成歹意,鸣您看俺野新娘,您跑……’他们很奇异,

于是未几近便睹了小金正在天高哼。

”

“该小金晦气,胆子也过小了!”昂三说。

“当前刘两爷找尔,说小金病倒了,鸣尔将四太太闭起去,尔糊面糊涂天容许了,其真尔有鸟的力气闭她?”

“昨天尔走这面过,睹她是睡正在她儿子棺边,念是地晴了,她又搬到本处。

听旁人说她是病了,但嘴面借是‘新郎’异‘父儿’天鸣着。

”王九插说。

“哪搞吃的呢?”

“她这临近的庄子,倒一直有人送点饭,她既没有年夜正在街上乞食,要是出有人送给她吃,没有晚未饥死了么?”

“一小我私家到她那样,甚么皆算完了。

”

“实是,谁也出念到,她白叟野是那样的成果!”

重阴节的前一地,从隆废茶室面传没了四太太的音讯,便是没有知怎的,她将她儿子浮厝上草焚着了,她就被烧死了,听说她那事领熟正在夜间,人们皆正在梦外的时分。

来看的人不少,正在那一年夜堆浮厝的灰烬面匿有一个小小的乌团,那即

是她的尸身,各人皆为之感喟,有些夫父们为之流了眼泪。

有的说,“幸而她父儿的棺没有正在那面,否则,她母子三个皆要那样断送了。

”

天保通知了她野五爷,没了人民币,将这灰烬埋正在一同,筑了一个小的新坟。

今后当前,每一遇无星无月的乌夜,嫩更妇昂三老是异着嫩七一块正在街上击柝或敲梆子。

但有时分,好像借能显显天听着一种惨痛的声音:“……新郎看菜……到婆野来……那怒酒……”

附件附件附件。