山野中,那蓬苇草

江苏省无锡市宜兴市2021-2021学年八年级第一学期第二次阶段测试语文试卷(无答案)

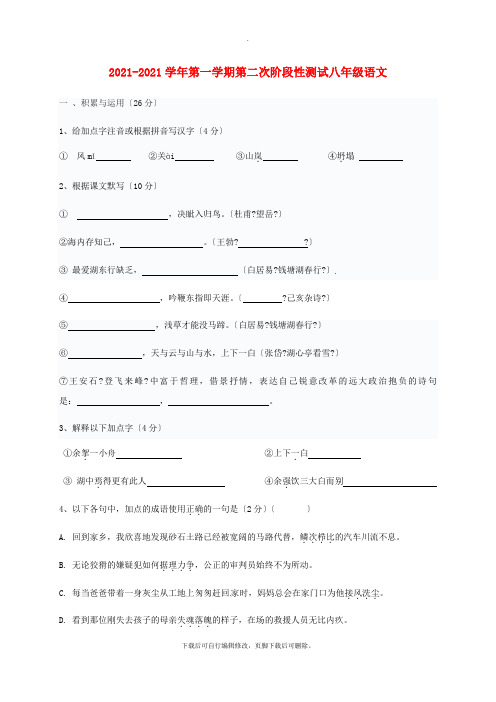

2021-2021学年第一学期第二次阶段性测试八年级语文一、积累与运用〔26分〕1、给加点字注音或根据拼音写汉字〔4分〕①风mǐ②关ài ③山岚.④坍.塌2、根据课文默写〔10分〕①,决眦入归鸟。

〔杜甫?望岳?〕②海内存知己,。

〔王勃? ?〕③最爱湖东行缺乏,〔白居易?钱塘湖春行?〕④,吟鞭东指即天涯。

〔 ?己亥杂诗?〕⑤,浅草才能没马蹄。

〔白居易?钱塘湖春行?〕⑥,天与云与山与水,上下一白〔张岱?湖心亭看雪?〕⑦王安石?登飞来峰?中富于哲理,借景抒情,表达自己锐意改革的远大政治抱负的诗句是:,。

3、解释以下加点字〔4分〕①余挐.一小舟②上下一.白③湖中焉.得更有此人④余强.饮三大白而别4、以下各句中,加点的成语使用正确..的一句是〔2分〕〔〕A. 回到家乡,我欣喜地发现砂石土路已经被宽阔的马路代替,鳞次栉比....的汽车川流不息。

B. 无论狡猾的嫌疑犯如何据理力争....,公正的审判员始终不为所动。

C. 每当爸爸带着一身灰尘从工地上匆匆赶回家时,妈妈总会在家门口为他接风洗尘....。

D. 看到那位刚失去孩子的母亲失魂落魄....的样子,在场的救援人员无比内疚。

5、以下各句中,没有语病....的一项为哪一项〔2分〕〔〕A. 伊朗外长表示,伊朗不但要和法国谈核燃料合作,还要与中国就此进展磋商。

B. 为了降低各种噪音对射击场馆的影响,我国科研人员制定了总平面防噪音方案。

C. 说起饺子,中国人都不感到陌生,中国的饺子对外国人也充满了难以抗拒的诱惑。

D. 为了提高效劳质量,我们坚持以人为本,最大限度地为旅客创造舒适的候车环境、和谐的人性化效劳。

6、以下是对名著?钢铁是怎样炼成的?的表述,其中不正确的....一项为哪一项(2分)〔〕年,奥斯特洛夫斯基在双目失明、脊椎硬化的极度困难条件下,开场了长篇小说?钢铁是怎样炼成的?的写作。

B. 保尔由于出言不逊,顶撞神父,而被逐出了学校。

C.在铁路就要修完时,无情的伤寒和大叶性肺炎最终夺去了保尔的战斗力。

2019学年江苏无锡阳山中学八年级下学期第一次月考语文试卷【含答案及解析】

2019学年江苏无锡阳山中学八年级下学期第一次月考语文试卷【含答案及解析】姓名___________ 班级____________ 分数__________一、选择题1. 下列词语的字形注音全部正确的一项(_________ )A .倦怠dài 翡fěi翠______________ 恹恹yàn_________ 坦荡如坻B .婆挲suō________ 骨gū朵_________________ 迸bìng溅________ 见异思迁C .虬qiú枝_________ 秀颀qí_________________ 伫zhù立________ 心无旁骛D .胸襟(jīng )嫉(jí)妒___________ 锤chuí练_________ 旁逸斜出2. 下列语段中加横线字解释有错误的是(___________ )策之不以其道,食之不能尽其材,鸣之而不能通其意,执策而临之,曰:“天下无马。

”呜呼!其真无马邪?其真不知马也!A .策:竹制的马鞭B .材:同“才”,才能C .通:通晓D .其:难道,表反问语气3. 下列加横线词语运用正确的一项是(_________ )A.马航失联事件牵动亿万民众的心,人们在心中为失联人员默默祈祷。

B.众目睽睽的世界杯足球赛在人们的期盼中拉开帷幕。

C.在新的形势下,我们更应该不断学习,见异思迁,积极进取。

D.听了他的话,大家不仅忍俊不禁笑出声来。

4. 下面句子没有语病的一项是(________ )A .开展“无烟日”活动,可以增强人们的自我健康保护。

B .学习成绩的提高,主要取决于学生自身是否努力。

C .人们常常在意自己失去了什么,却往往忽略自己拥有了什么。

D .我们在心里由衷地感谢老师多年来的默默付出。

5. 下列各句中加横线的成语使用不恰当的一句是(_________ )A .今年凭《琅琊榜》和《伪装者》等热播剧成功“霸屏”的胡歌,成了炙手可热的明星人物。

《中国散文精选300篇》终选名单

《中国散文精选300篇》终选名单《中国散文精选300篇》终选名单张奉宝《中国散文精选300篇》终选名单(总计300篇)在编辑人员的共同努力下,《中国散文精选300篇》终选名单终于尘埃落定,共遴选了300位的300篇散文,绝大部分选自编委会初选大名单,个别选自编委会初选大名单之外的投稿作品,兑现了编委会最初的承诺:“重名家,不薄新人,以质取稿,决不让一篇佳作落选!”一李安平《风在语》二明然《岁月,是一条浅浅的河流》三程勰《老树》四张金厚《读山》五梁文权《千里长堤的遐想》六赵福君《心香一瓣祭先萱》八杨林明《爸,天堂也有飘雪吗》九段方智《走过时间的印痕》十一刘维嘉《造访寒山寺》十二边琼《祭祖》十三高林瑜《生命里的云朵》十四王黎冰《月下看川戏记》十五董明辉《远离尘嚣》十七雪菲《我家的古董》十八杨春贤《怀念父亲》十九凡烟以散尽《麦收时节飘麦香》二十胡焕亮《倾听春的心跳》二十一林汉筠《风雨亭里想起错位的婚姻》二十二荫丽娟《月光下的怀想》二十三烟雨《春风依旧忆巴邱》二十四安永强《柿子情缘》二十五汪云飞《乡间听雨》二十六康伟明《家乡如梦》二十七张向前《风雨千年卢舍那》二十八丁竹鸣《夜登泰山》二十九王艳秋《夜访芙蓉邨》三十一余普查《村庄周围》三十二向善华《抽空去乡村庄稼地走走》三十三郑能新《醉哉,杏花村》三十四天疆《月湖之夜》三十五邱海滨《梦中的苦竹》三十六聂宜军《悼念我的父亲》三十七孙效增《活出一朵花》三十八谭斌康《塬畔的野枣》三十九胡庆军《大理独自行走也快乐的地方》四十张贵彬《乡间唢呐》四十一李朝晖《一生只为一斤棉花》四十二王选《三寸光阴》四十三谢体碧《童年趣事》四十四石凌《清风穿过午夜大街》四十七王秀芳《秋之韵》四十八雨晓荷《像栽插秧苗一样生活》四十九赵明生《孔子祭拜感怀》五十华芳国《丑草》五十二邓世太《生命中那几个不能碰触的琴键》五十三潘新日《山野中,那蓬苇草》五十四汪应泽《夜读》五十五刘素平《白金婚》五十六何玉忠《兄弟情深》五十八李凌《坎土曼隐藏在大野的光芒》五十九若荷《在昨天的岁月里穿行》六十袁有江《看电影》六十二曹矞《温一壶佐酒的月光》六十三南星《小城的雨夜》六十四欧阳克俭《清水江如梦家园》六十七陈烁《陶然亭祭事》六十八秦华《烛光的微笑》六十九赵红丽《持卷吟香—游走在幸福的彼岸》七十一叶子《又见炊烟》七十二姚源清《走客》七十三尚子熠《青春在铁轨之上远行》七十四叶静《走出冬蛰》七十六辛贵强《悠悠黄土情》七十八刘向民《我想知道树在说什么》七十九胡祥《列车上邂逅的皖西南》八十梁星钧《母鸡下蛋》八十一苏周堂《怀念马社火》八十二冰川《与北京有关的一些小事小情》(需删节)八十三吴礼鑫《青年与禅师》八十四运涛《亭立于红色印迹之驿》八十五曹洁《落花人独立,微雨燕双飞》八十六凌代琼《悟道茅山》八十七一梅《枫岭踏雪》八十八王小燕《殇之草坪》八十九王道萍《父亲做辣汤》九十聂中民《陇中高原的冬天》九十一冉令香《冬天,就下雪吧》九十二汪爱中《写在初冬》九十三曹立新《咀磨书杂》九十四李明富《剁椒的滋味》九十五贾兰芳《追忆雨中少年时》九十六朱瑾洁《我在古运河畔学会了做梦》九十七林永英《美哉,美哉呀》九十八王学军《一个名词的温度》九十九侯世明《古树》一百徐泽《田野落霞》一百零一李广义《租房的日子也开心》一百零三周步《雨中人生》一百零四田建国《秦岭,金色的诱惑》一百零五李愫生《灵魂的外衣》一百零七吴耘《桃园》一百零八梅纾《梦里梦外》一百零九王宗伦《城市边缘的一棵树》一百一十马晓忠《年是一个动词(组章)》一百一十一张钰《对视》一百一十二关振海《满山红叶时》一百一十三焦玉莹《钢城又飘槐花香》一百一十四白尚礼《乡村记事(组章)》一百一十五泾芮《小城有雨》一百一十六李强玲《老杜走天中》一百一十七和贵群《蘸着核桃油的盐巴》一百一十八曹云旭《飞霞亭》一百一十九陈树照《夕光里的七星河湿地》一百二十许秀芹《品味人生》一百二十二阳村《那年十七岁》一百二十三马军《〈世说新语〉里的左思》一百二十四陈志文《乡土建筑文化的历史记忆》一百二十八一尘《遥远的村庄》一百二十九文贰《那样的月光,在心中荡漾!》一百三十一范宇《把文字种在月光里》一百三十二章昕颖《家树》一百三十三艾璞《死亡的恐惧》一百三十四蔡雨艳《开在母亲手里的花》一百三十六王丽《悠悠古巷情》一百三十八刘巍《秋夜听雨敲瓦声》一百四十王进明《游明斯克航母世界之思》一百四十一徐海明《济南的味道》一百四十二龙玉纯《莫笑农家腊酒浑》一百四十四于娟《栀子花开》一百四十六美空《羽化》一百四十八风林秀《茶与爱情》一百四十九梁俊英《缱绻于淡淡的墨香任时光老去》(三合一)一百五十曹建军《不曾有过的日子》一百五十一马红红《青石台阶》一百五十二毛家勇《外公的微笑》一百五十三木叶《爱情四季》一百五十四胡芳艳《行走在自己的世界里》一百五十五老修《芒花如雪》一百五十六段锡民《活在村子里的树》一百五十七嫣儿《简单活着》一百五十八史荣东《烟雨黄山魂》一百五十九蕙兰于心《梦里的枫红》一百六十杨平《风情西昌》一百六十二刘向忠《瓦房》一百六十三董坤山《草原上那些事儿》一百六十四谢英《棉》一百六十六王冀英《云水绕禅心》一百六十八曾必荣《听埙》一百七十马浩《姜也有灵魂》一百七十一朱晓云《走进苏州》一百七十三张海峰《一朵阳光》一百七十四杨凯《寻访文化飘香的琼台书院》一百七十五蓝雁《浭阳老酒》一百七十七林铁英《我与《钢铁是怎样炼成的》》一百七十八王松凡《看瓜》一百七十九王保国《敝鞋自珍记》一百八十董军《上海,上海的男人和女人》一百八十一席杰坤《疏广的财富观》一百八十三孙大敬《走近三月樱花林》一百八十四付学智《苏东坡的入世与出世》一百八十六姚国禄《乡村记忆》一百八十七赵目珍《另类风流王安丰》一百八十八赵雅丽《外婆的小脚》一百九十胡济卫《悲剧的妲己》一百九十一银河望《窗口那一片土地》一百九十二陈忠武《苞谷甜》一百九十三庞良君《抔湖探幽记》一百九十四田鑫《变老的村庄》一百九十七谢耀西《永远的二胡》一百九十八荷衣蕙带《平生最爱烟水闲》二百曹淑风《那条流过我童年的小河》二百零二王志华《青藏高原的科学家们》二百零三刘丹影《父亲与牛》二百零四刘兴华《兔子远去的兔子》二百零六唐雪飞《红楼梦中人》二百零七陈奕娟《等待春天》二百零九孙振明《崇明岛西沙湿地的芦苇》二百一十李萍《大野之美》二百一十一臧运来《“小脚”母亲,我的娘》二百一十二徐祯霞《村口的那棵老皂角树》二百一十三雪薇《情系云杉坪》(节选)二百一十四任泽健《树摇窗前》(三合一)二百一十五叶晓霏《盛夏之约》二百一十六李喜恩《给心灵留一块后花园》二百一十八秦不渝《马家槽里一眼井》二百一十九岳静华《麦子熟了》二百二十一张茂《对一座村庄的解剖》二百二十二葛云彩《飘逸的水乡》二百二十三石志藏《渗透古今历史的那份咸》二百二十四赵峰旻《纸上的故乡》二百二十五尹振贤《从“罐罐墙”到长安都市》二百二十六耿志洁《人间烟火》二百二十七王明章《过年杂谈》二百二十八周跃刚《影子花》二百三十张明朗《我家冰箱冻了一箱草》二百三十一孙贵颂《狼的另一面》二百三十三张昱煜《坐火车的土鸡蛋》二百三十四小暇《冬日,行走在沂山林场》二百三十五张友福《一爱斋记》二百三十八黄翠红《人在旅途》二百三十九侯秀红《母校是我永远的河流》二百四十杨慧东《老弯》二百四十一蔡青江《有一抹记忆飘过我的窗前》二百四十四李海岭《生命的守护神》二百四十五王晓琴《摘出你的童心来》二百四十六麦浪《城市边缘》二百四十七周厚东《嫂子,接你回家》二百四十八张成元《财富》二百四十九何剑胜《临湖荷塘今何在》二百五十一赵丰《孤独的散步者》二百五十二郑海英《坐拥词的表达》二百五十三秋荷《深秋的喜悦》二百五十四王晓鹏《早春》二百五十五许秀杰《天国里的外祖母,您好吗?》二百五十六王照科《一半明亮一半清凉》二百五十七兵点《花间一壶酒》二百五十八曾训骐《永恒的悲怆》二百五十九雨兰《安静的大地之子》二百六十梅雨墨《飞雪千年心依旧》二百六十一鸽子《雨中访荷》二百六十二衷九兰《姿势》二百六十三燕杰《黄河口的早晨》二百六十四彭升超《恬静时光》二百六十五胡明桥《咏蝉》二百六十八李晓光《忧伤的雨事》二百七十三王亚林《母亲菜》二百七十五李道英《走进“鱼山”》二百七十六张春海《苦爱》二百七十七胡明理《失忆者之歌》二百七十八李开红《常家寺里念佛经的善人们》二百七十九马永宣《河口、河口》二百八十一李祥林《走失的泥土》二百八十二许强《漫步汉江边二百八十四胡庆成《故乡旅思》二百八十五吴春萍《水磨汤圆》二百八十六蓉儿《棕榈情》二百八十九李阳阳《漫步驼城》二百九十王剑《乡村二题》二百九十二尹传利《梨事芬芳》二百九十六张西洪《积霖谷的百合花》二百九十七谭国文《洒满阳光的土地》二百九十九田小雨《记忆中陕北的夏冬》三百张灵均《落入黑夜的睡袍》三零一韩玉松《今夜——月朦胧》三百零二刘清华《艺术的感觉》三百零四毛娟《父亲的寿服》三百零五马晓鸣《母亲的“三宝”》三百零六马忠《故乡的板栗》三百零七李艳辉《莲花池散记》三百零八商家选《枣之恋》三百零九陈峻峰《在春天里观察两只鸟》三百一十一江岸《闹钟》三百一十二张煌新《客家娘亲情悠悠》三百一十四周红微《牧春》三百一十五寇洵《锄》三百一十七张奉宝《你独自一人怎能温暖》三百一十八龚道国《美在生命》三百二十沈靖《名》三百二十一李龙年《伫于一座名人故居前遥想林徽因》三百二十二董丽馨《龙山五章》三百二十五张剑波《雨后宜阳》三百二十六李丽娟《亚布力雪趣》三百二十七王新华《抓苗》三百二十八杨林《红薯的记忆》三百三十夏启平《敞开你人生那心窗》三百三十一马瑞平《你的烟火如此的温暖》三百三十二倪希莲《脊背上的“山峰”》三百三十三王菁菁《沉静》三百三十四曹智轶《故乡胭脂湖》三百三十八成松华《捕鱼记》三百三十九胡文革《清水看葵》三百四十孙文胜《迎接麦子》三百四十一綦胜宝《崂山北九水素描》三百四十二陆秀红《午后河下藏静谧》三百四十三周明金《远去的二娘》三百四十四周文波《回望故乡》三百四十七姚武飞《下辈子我还做你的儿子》三百四十九杨暖《醉里挑灯看剑,醒着挑灯看书》三百五十一云夏《懂与不懂她都在这里》三百五十三水含月《旗袍,我美丽的梦》三百五十四林平《我的河流》三百五十五陆朋红《远方》三百五十六李响《脚步》三百五十七邵火焰《我的老师我的妻》三百六十熊西平《追踪一株梅的芬芳记忆》三百六十二卢恩俊《像树一样诗意地站立》三百六十四陈严进《芝麻花开》三百六十七张柳杨《逃不出太阳的眼睛》三百六十八周海龙《北国之春》三百六十九邱绪胜《中岩桐子花又开》三百七十刘淼《生活之风采》三百七十一何铱涵《明年春天,我们再见》三百七十三郭宏文《一滴水的声音》三百七十四杨先《父亲的房子》三百七十五孙本召《白发芦苇》三百七十六东方煜晓《老子的真义》三百七十七武梅《攀登春天》三百七十八姚展雄《文人之哭》三百七十九宋红军《麦子黄了》三百八十林锋《木离的春》三百八十三紫影《做一个淡然的女人》三百八十四云岗《家乡的柿子树》三百八十五刘爱玲《抚摸远去的时光》三百八十六高树伟《故乡三题》三百八十七齐占海《观雨》三百九十张涵《寻找你的方向》三百九十二李灿南《碧塔海,一个迷人的地方》三百九十三许立强《黄河在咆哮》三百九十四郭桂杰《婚礼上的泪水》三百九十五肖志远《母土书(组章)》。

能思想的苇草

能思想的苇草

张霞

【期刊名称】《新作文:小学4-6年级》

【年(卷),期】2003(0)9

【摘要】法国思想家帕斯卡尔说:人只不过是一根苇草,是自然界最脆弱的东西,但他是一根能思想的苇草。

你可以没有美丽的容颜,可以没有眩目的身姿,但人的全部尊严在于思想。

【总页数】1页(P63-63)

【关键词】苇草;思想家;帕斯卡尔;自然界;尊严;身姿;眩目;空间;东西;脆弱

【作者】张霞

【作者单位】

【正文语种】中文

【中图分类】G624.24

【相关文献】

1.如何做一名有思想的高中语文老师——读帕斯卡尔《人是一根能思想的苇草》有感 [J], 黎新明;

2.思想的鲜花与毒刺——品读《人是能思想的苇草》 [J], 伍齐慈

3.关于"苇草"的对话——《人是一根能思想的苇草》教学设想 [J], 夏坚;蒋银坤

4.纤纤苇草硕硕之心——《人是能思想的苇草》“课眼”案例探讨 [J], 潘春艳

5.应该让伸生都成为有思想的苇草——《人是一根能思想的苇草》课后思考 [J], 牛红梅

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

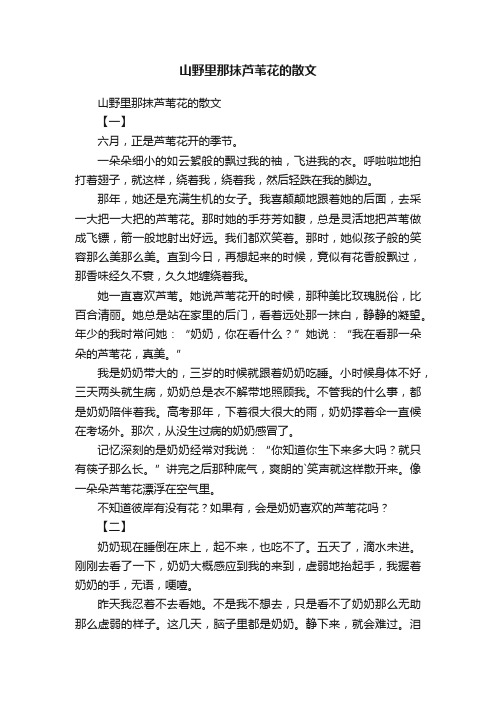

山野里那抹芦苇花的散文

山野里那抹芦苇花的散文山野里那抹芦苇花的散文【一】六月,正是芦苇花开的季节。

一朵朵细小的如云絮般的飘过我的袖,飞进我的衣。

呼啦啦地拍打着翅子,就这样,绕着我,绕着我,然后轻跌在我的脚边。

那年,她还是充满生机的女子。

我喜颠颠地跟着她的后面,去采一大把一大把的芦苇花。

那时她的手芬芳如馥,总是灵活地把芦苇做成飞镖,箭一般地射出好远。

我们都欢笑着。

那时,她似孩子般的笑容那么美那么美。

直到今日,再想起来的时候,竟似有花香般飘过,那香味经久不衰,久久地缠绕着我。

她一直喜欢芦苇。

她说芦苇花开的时候,那种美比玫瑰脱俗,比百合清丽。

她总是站在家里的后门,看着远处那一抹白,静静的凝望。

年少的我时常问她:“奶奶,你在看什么?”她说:“我在看那一朵朵的芦苇花,真美。

”我是奶奶带大的,三岁的时候就跟着奶奶吃睡。

小时候身体不好,三天两头就生病,奶奶总是衣不解带地照顾我。

不管我的什么事,都是奶奶陪伴着我。

高考那年,下着很大很大的雨,奶奶撑着伞一直候在考场外。

那次,从没生过病的奶奶感冒了。

记忆深刻的是奶奶经常对我说:“你知道你生下来多大吗?就只有筷子那么长。

”讲完之后那种底气,爽朗的`笑声就这样散开来。

像一朵朵芦苇花漂浮在空气里。

不知道彼岸有没有花?如果有,会是奶奶喜欢的芦苇花吗?【二】奶奶现在睡倒在床上,起不来,也吃不了。

五天了,滴水未进。

刚刚去看了一下,奶奶大概感应到我的来到,虚弱地抬起手,我握着奶奶的手,无语,哽噎。

昨天我忍着不去看她。

不是我不想去,只是看不了奶奶那么无助那么虚弱的样子。

这几天,脑子里都是奶奶。

静下来,就会难过。

泪无声地流,我无能为力啊,奶奶。

我只能眼睁睁地看着,看着你远离生命。

奶奶的嘴唇都干裂了,发着烧。

我却不能给她喂水。

就像我小时候你那样喂我一样。

可是,不能,我不能。

奶奶,在你还有意识的时候,会想到今日这种结局吗?我一直以为你会静静地靠在摇椅上,就这样睡去。

会有一朵朵的芦苇飘进你的梦里,陪伴着你。

可是,我们都没有料到你的归期是如此的。

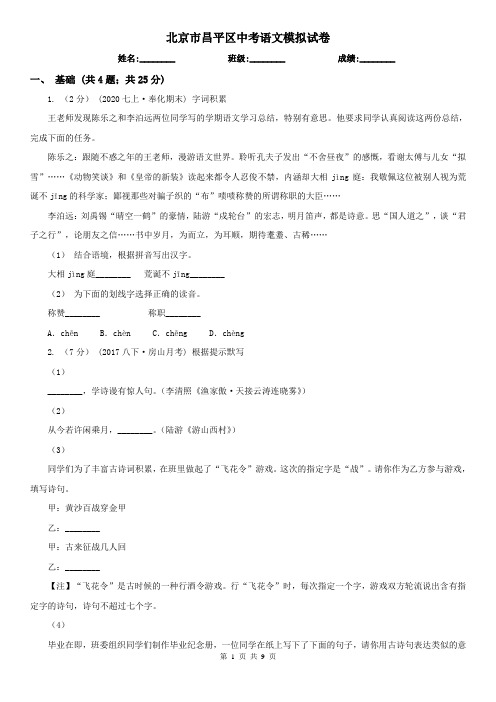

北京市昌平区中考语文模拟试卷

北京市昌平区中考语文模拟试卷姓名:________ 班级:________ 成绩:________一、基础 (共4题;共25分)1. (2分) (2020七上·奉化期末) 字词积累王老师发现陈乐之和李泊远两位同学写的学期语文学习总结,特别有意思。

他要求同学认真阅读这两份总结,完成下面的任务。

陈乐之:跟随不惑之年的王老师,漫游语文世界。

聆听孔夫子发出“不舍昼夜”的感慨,看谢太傅与儿女“拟雪”……《动物笑谈》和《皇帝的新装》读起来都令人忍俊不禁,内涵却大相jìng庭:我敬佩这位被别人视为荒诞不jīng的科学家;鄙视那些对骗子织的“布”啧啧称赞的所谓称职的大臣……李泊远:刘禹锡“晴空一鹤”的豪情,陆游“戍轮台”的宏志,明月笛声,都是诗意。

思“国人道之”,谈“君子之行”,论朋友之信……书中岁月,为而立,为耳顺,期待耄耋、古稀……(1)结合语境,根据拼音写出汉字。

大相jìng庭________ 荒诞不jīng________(2)为下面的划线字选择正确的读音。

称赞________ 称职________A.chēn B.chèn C.chēng D.chèng2. (7分) (2017八下·房山月考) 根据提示默写(1)________,学诗谩有惊人句。

(李清照《渔家傲·天接云涛连晓雾》)(2)从今若许闲乘月,________。

(陆游《游山西村》)(3)同学们为了丰富古诗词积累,在班里做起了“飞花令”游戏。

这次的指定字是“战”。

请你作为乙方参与游戏,填写诗句。

甲:黄沙百战穿金甲乙:________甲:古来征战几人回乙:________【注】“飞花令”是古时候的一种行酒令游戏。

行“飞花令”时,每次指定一个字,游戏双方轮流说出含有指定字的诗句,诗句不超过七个字。

(4)毕业在即,班委组织同学们制作毕业纪念册,一位同学在纸上写下了下面的句子,请你用古诗句表达类似的意思,并说说你的理由。

苇草 野火 夕光

苇草我站在微微晚风的水岸,朝西边的天空和山峦遥望。

我望见黄昏里连天的苇草从我的脚下向着远方的山峦和云彩铺开,像是万千折戟的士兵,苍茫悲壮地静立。

那些枯萎的苇草或折或斜,或立或仆,却都清一律地向着高天间的浮云站立成不屈的姿态。

折断了的,留下了半截笔直的躯干;被朔风吹斜了的,还依稀留有残存的伫望;纵使那些倒下的苇草,也跌仆成一种悲壮的姿态,向着风行走的方向。

冬日的风吹着。

我知道这无边的萧瑟与凋零里,所有的葱茏与葳蕤已经不再属于苇草了。

留给苇草的只有等待。

那些连接着天的渐黄渐枯的色调,一直地向着落日的山峦和云彩枯萎开去,一点一点地侵占了我整个的视野,又一点一点地沉进博大无垠的夜色里。

野火我在连天的枯萎里回望。

草木萧萧,我的身后镀满了落日温暖的霞辉。

身后的枯萎还在继续着悲壮,而眼前的景象却令我无言的陷入更深的沉默。

这是一片野火刚刚行走过的堤坝。

我曾经在春天里见过堤坝上嫩绿的勃发,在夏日里望见青草铺展的葳蕤。

而现在,我是站在了这一片曾经勃发和葳蕤的岸边,看见野火行走过的地表上,无数苍黑沉默的冷石。

倏然的野火几乎荡尽了所有,只留下无数苍黑的石头和浅浅的一簇簇灰烬。

那些曾经在草叶中流连和嬉戏的萤虫的光,那些一直没有名字的微笑的花,那些在细细的草叶间追逐和留连的风,那些孤独的虫鸣和鸟啾已经随着季节悄悄的走远,甚至没来得及留下一丝怅然的背影。

满目的黝黑,苍黑,墨黑。

死一般的宁静。

几处稀落的荒草残留着风吹过的语言,朝同一个方向齐刷刷的凝望。

在这样的荡涤和行走里,我不知道这些苇草在沉思着什么,又在等待着什么。

是肆虐的风的席卷?抑或是野火重回的收割?还是来年里轮回的萌发和葱茏的守望?而眼前的野火却仿佛一刹那间就荡涤了所有的悲壮和腐朽,只留下片刻燃烧的记忆。

我仿佛听见席卷山野的苇草的歌唱,看见噼叭叭的火焰悲壮的行走。

那残留的记忆是火与风的舞蹈吗?是光芒与烈焰拥抱快意的战栗吗?还是决然迎接的自我的涅磐?夕光我是无言的。

一如现在正映照着漫天夕光的湖水。

山野中,那蓬苇草

抹 去 的今 日, 企求 淡远何 偿不 是一 经 世 间苍 桑 的脸庞上 闪 动 ; 婆倚 外

种 另外的人生 。

叶茎 撕 开两条 小 口, 然后 夹在拇 指

在 床 头 , 边 吧 嗒着 叶子 烟 , 边 和食 指之 间 , 一 一 右手 用力拉 开茎 两边

空 。玩 苇 叶是 我 幼 年 最感 快 意 的

每 当我 在 现 实 生 活 中 为柴 米 向我讲神 仙鬼 怪 , 我就在 外婆 娓娓 的 叶 脉 , 便 象 箭 矢 般 射 向 了 天 茎

外 婆是 一个 充满 爱心 的老 人 ,

故乡 , 似乎距 我 的生 活越来 越 实 的 田产 和 商号 。外 婆从 小 就 受 很 忘 我 。

对 晚 辈 严谨 而宽 容 。外 婆 常说 没

内心 的 悲 哀 和 孤 独 , 只 能 依 靠 可 谓 足 不 出户 。很 小 的 时侯 我 就 能 在 年 轻 时代 走 出 闺 门是 最 大 的 也 对 淡 远 往 事 的再 造 和 回忆来 稀 释 知 道 , 不是 外公生 性 嗜赌和 吸服 遗 憾 。所 以外 婆 对 她 的儿 孙 们 倾 要 了。譬 如故 乡 的秋 天 山野 。 山野 鸦 片 , 年轻 时履历 表上 就不 是贫 注 了 自由的理 想 , 管 由于生 活艰 我 尽 中 , 茂 密 的 树林 、 澈 的小 溪 和 农 了 。 有 清 难 , 的理想 在儿女 身 上也没 能实 她

程 的苇 草 。 就 长 在 池塘 四周 的 塘 坎 上 。池 塘

营养 , 她 却 从 来 就 舍 不 得 自己 但

山野中那蓬苇草阅读答案

《山野中那蓬苇草》阅读答案阅读理解关键是掌握解题的正确的方法。

下面给大家带来《山野中,那蓬苇草》阅读答案。

希望能够帮到大家。

山野中,那蓬苇草江兆云①苇草在深秋的原野上,悠然而淡泊。

②第一次看到苇草是到乡下去看外婆。

外婆作为我人生理想的启蒙者,就像山间的茅舍和青石板小路一样,使我感到持久的宁静和亲切。

③很小的时侯,我就依偎在外婆的臂膀里,听她讲述《聊斋》和许多关于仙女侠客的故事。

那是山间静寂的夜晚,一盏煤油灯在外婆饱经世间沧桑的脸庞上闪动; 外婆倚在床头,一边吧嗒着叶子烟,一边向我讲神仙鬼怪,我就在外婆娓娓动听的叙述中进入了童年的甜梦。

④我是和外婆一起去田野中采摘名叫侧耳根的野菜时见到苇草的,不过当时是燠热的夏天。

苇草就长在池塘四周的塘坎上。

池塘背后便是一座长满了青杠和灌木的小山丘,里间有甲虫、蜗牛、蟋蟀等让我极感兴趣的昆虫,每年春夏长满了各类野生菌,当然树林里也有毒蛇出入,所以那山丘于我一直是一个大神秘。

外婆是小脚,属于严格意义的三寸金莲。

苇草在夏天油绿而蓬勃,其叶刚劲如矢。

外婆放下菜篮,拆下一根苇叶,沿苇叶茎撕开两条小口,然后夹在拇指和食指之间,右手用力拉开茎两边的叶脉,茎便像箭矢般射向了天空。

玩苇叶是我幼年最感快意的游戏。

较之于外婆为我捕捉的蟋蟀和蚱蜢,更富于刺激因在拉开叶脉时稍不留意就会划伤手指。

记得外婆第一次向我示范射苇叶时,脸上漾起了年轻的笑容,很慈祥亦很忘我。

⑤外婆是一个充满爱心的老人,对晚辈严谨而宽容。

外婆所养老母鸡下的蛋除了换取家里必备的油盐,基本上全属于我了。

尽管外婆的肺气肿极需营养,但她却从来就不舍不得自己吃。

那时侯,农民难足温饱,日子很紧巴。

打谷子季节我便跟在拌桶后面拾稻穗。

黄昏,外婆便在低矮的屋檐下为我磨米做煎饼。

外婆的煎饼只须少许几滴茶油,但总是香喷喷的。

每当我和邻家小伙伴从高梁地汗涔涔回家时,外婆的煎饼已晾放在桌上了。

⑥外婆的纺车响在乡村宁静的长夜里。

那单调绵长的纺线声几乎陪伴了我整个童年时期的梦境。

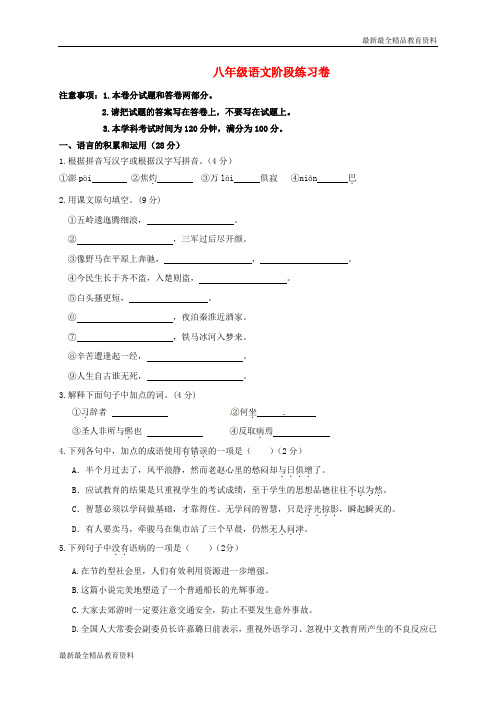

【K12教育学习资料】八年级语文上学期10月阶段练习试题 苏教版

八年级语文阶段练习卷注意事项:1.本卷分试题和答卷两部分。

2.请把试题的答案写在答卷上,不要写在试题上。

3.本学科考试时间为120分钟,满分为100分。

一、语言的积累和运用(28分)1.根据拼音写汉字或根据汉字写拼音。

(4分)①澎pài ②焦灼.③万lài 俱寂④niān 巴.2.用课文原句填空。

(9分)①五岭逶迤腾细浪,。

②,三军过后尽开颜。

③像野马在平原上奔驰,,。

④今民生长于齐不盗,入楚则盗,。

⑤白头搔更短,。

⑥,夜泊秦淮近酒家。

⑦,铁马冰河入梦来。

⑧辛苦遭逢起一经,。

⑨人生自古谁无死,。

3.解释下面句子中加点的词。

(4分)①习.辞者②何坐.③圣人非所与熙.也④反取病.焉4.下列各句中,加点的成语使用有错误...的一项是()(2分)A.半个月过去了,风平浪静,然而老赵心里的愁闷却与日俱增....了。

B.应试教育的结果是只重视学生的考试成绩,至于学生的思想品德往往不以为然....。

C.智慧必须以学问做基础,才靠得住。

无学问的智慧,只是浮光掠影....,瞬起瞬灭的。

D.有人要卖马,牵骏马在集市站了三个早晨,仍然无人问津....。

5.下列句子中没有..语病的一项是()(2分)A.在节约型社会里,人们有效利用资源进一步增强。

B.这篇小说完美地塑造了一个普通船长的光辉事迹。

C.大家去郊游时一定要注意交通安全,防止不要发生意外事故。

D.全国人大常委会副委员长许嘉璐日前表示,重视外语学习、忽视中文教育所产生的不良反应已经逐渐显现出来。

6.依次填人下面句子中横线处的词语,正确的一项是( ) (2分)抱怨恰如一股阴冷潮湿的黑雾,足以他的双眼,足以他的心智,足以他的成长,最终让他在怨天尤人的泥潭里越陷越深。

A.遮蔽迷惑阻碍B.迷惑阻碍遮蔽C.遮蔽阻碍迷惑D.阻碍遮蔽迷惑7.将①——④句填在横线上,顺序最恰当的一项是()(2分)时间也真是不可捉摸:,诸如此类,都显示时间的印痕。

①例如撕去的日历,飘落的秋叶,老人的白发,美女眼角的鱼尾纹②然而,时间却又无处不在,无往而不在③随手掇拾几个生活细节④无形无影,无声无息,无光无色A.④③②① B.④②①③ C.①②④③ D.④②③①8 、名著阅读。

2025版高考语文一轮复习课时作业12

课时作业12.3一、题型对点练阅读下面的文字,完成1~2题。

那时虫鸣刘长春冬夜。

灯下。

偶翻《诗经》,读到“五月斯螽动股,六月莎鸡振羽。

七月在野,八月在宇,九月在户,十月蟋蟀入我床下”,不禁触动脑外的另一种记忆,久违的家乡夏夜的昆虫吟唱突然又在耳边响起。

“瞿瞿——瞿瞿”“知了——知了”“轧织——轧织”,交替错杂,疾徐作歇,交织在记忆曾经消逝的角落,不依不饶地活跃起来。

我想起了孩提时代的快乐的夏夜。

燥热的太阳收尽了最终一道亮光,大地褪入夜色,未消的暑气把我和伙伴们赶出蒸笼一样的木屋,寻向满天星斗之下的院落。

整个夏天,我们都爱端一把竹椅,摇一柄蕉扇,坐在树阴下纳凉。

这时,拂到脸上、身上的夜风还带着明显的热气,要命的知了还是不停“热啊——热啊”地鼓噪。

那鸣声似乎是一段捆绑得异样牢固的绳子,让人不得动弹汗流不止;总是到了送来凉风的时候,它才渐渐宁静下来,那鸣声也如已经松开捆绑的绳子渐渐松弛了。

蚱蜢到处飞扑蹦跳,有时还会飞到我的身上,跳到我的脚边,它没有给我留下好印象,因为它是“害虫”,蚕食稻叶的声音“沙——沙——沙”地令人不悦。

而蟋蟀的歌颂,就像一种乐器的演奏,要比鸣蝉好听得多,在田野的远处,在屋檐的砖石下,在门户的角落里,反复弹唱一首同样欢快的曲子。

那琴音撩拨得我们再也坐不住了,我和同伴们便会蹑手蹑脚地包抄过去,然后冷不防掀开砖瓦,在它来不及逃跑的时候将它逮住放于匣中。

不知为什么,它却没有了声音,不再弹唱了。

假如它身上真的携着一把琴,“若言琴上有琴声,放在匣中何不鸣?”——让人纳闷。

天上除了星光、月光,还有提着小灯盏的萤火虫之光,飞来枝叶间,热忱地为我们照明。

斜刺里还有几只黑蝴蝶、白蝴蝶,绽开薄翼,飞过蔷薇,飞过竹篱,在树叶上抖动着触须引诱着我们……纺织娘即《诗经》里说的“莎鸡”,它除了发出“轧织——轧织”的叫声以外,还会振翅翱翔。

它通体绿色,触角瘦长,又有一对特别有力的腿,呈镰刀状。

它从这个枝头飞向那个枝头的姿态很轻快,很美。

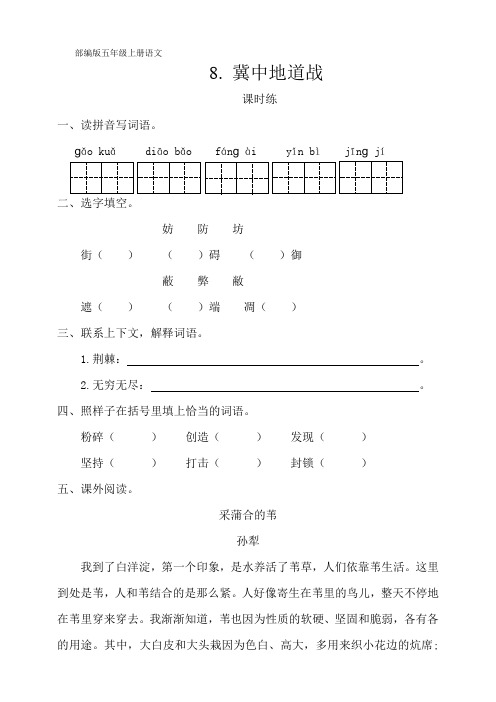

人教部编版五年级上册语文第8课《冀中地道战》课时练(含答案)

部编版五年级上册语文8.冀中地道战课时练一、读拼音写词语。

gǎo kuǎ diāo bǎo fán gài yǐn bì jīn g jí二、选字填空。

妨防坊街()()碍()御 蔽弊敝遮()()端凋() 三、联系上下文,解释词语。

1.荆棘:。

2.无穷无尽:。

四、照样子在括号里填上恰当的词语。

粉碎()创造()发现()坚持()打击()封锁()五、课外阅读。

采蒲合的苇孙犁我到了白洋淀,第一个印象,是水养活了苇草,人们依靠苇生活。

这里到处是苇,人和苇结合的是那么紧。

人好像寄生在苇里的鸟儿,整天不停地在苇里穿来穿去。

我渐渐知道,苇也因为性质的软硬、坚固和脆弱,各有各的用途。

其中,大白皮和大头栽因为色白、高大,多用来织小花边的炕席;正草因为有骨性,则多用来铺房;白毛子只有漂亮的外形,却只能当柴烧;假皮可以织成篮子捉鱼用。

我来得早,淀里的凌还没有完全融化。

苇子的根还埋在冰冷的泥里,看不见大苇形成的海。

我走在淀边上,想象假如是五月,那会是苇的世界。

在村里是一垛垛打下来的苇,它们柔顺地在妇女们的手里翻动。

远处的炮声还不断传来,人民的创伤并没有完全平复。

关于苇塘,就不只是一种风景,它充满火药的气息和无数英雄的血液的记忆。

如果单纯是苇,如果单纯是好看,那就不会成为冀中的名胜。

这里的英雄事迹很多,不能一一记述。

每一片苇塘,都有英雄的传说。

敌人的炮火,曾经(摧残摧毁)它们,它们无数次被火烧光,人民的血液保持了它们的清白。

最好的苇出在采蒲台。

一次,在采蒲台,十几个干部和全村男女被敌人包围。

那是冬天,人们被围在冰上,面对着等待收割的大苇塘。

敌人要搜。

干部们有的带着枪,认为是最后战斗流血的时候到来了。

妇女们却偷偷地把怀里的孩子递过去,告诉他们把枪支插在孩子的裤裆里。

搜查的时候,干部又顺手把孩子递给女人…十二个女人不约而同....地这样做了。

仇恨是一个,爱是一个,智慧是一个枪掩护过去了,闯过了一关。

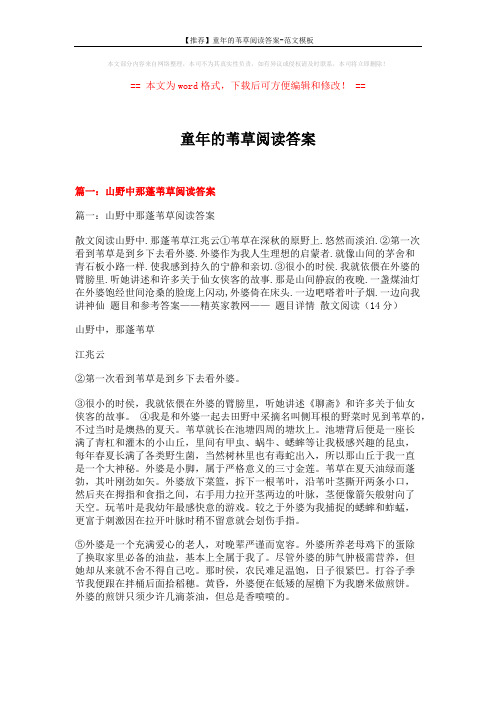

童年的苇草阅读答案 (17页)

本文部分内容来自网络整理,本司不为其真实性负责,如有异议或侵权请及时联系,本司将立即删除!== 本文为word格式,下载后可方便编辑和修改! ==童年的苇草阅读答案篇一:山野中那蓬苇草阅读答案篇一:山野中那蓬苇草阅读答案散文阅读山野中.那蓬苇草江兆云①苇草在深秋的原野上.悠然而淡泊.②第一次看到苇草是到乡下去看外婆.外婆作为我人生理想的启蒙者.就像山间的茅舍和青石板小路一样.使我感到持久的宁静和亲切.③很小的时侯.我就依偎在外婆的臂膀里.听她讲述和许多关于仙女侠客的故事.那是山间静寂的夜晚.一盏煤油灯在外婆饱经世间沧桑的脸庞上闪动,外婆倚在床头.一边吧嗒着叶子烟.一边向我讲神仙题目和参考答案——精英家教网——题目详情散文阅读(14分)山野中,那蓬苇草江兆云②第一次看到苇草是到乡下去看外婆。

③很小的时侯,我就依偎在外婆的臂膀里,听她讲述《聊斋》和许多关于仙女侠客的故事。

④我是和外婆一起去田野中采摘名叫侧耳根的野菜时见到苇草的,不过当时是燠热的夏天。

苇草就长在池塘四周的塘坎上。

池塘背后便是一座长满了青杠和灌木的小山丘,里间有甲虫、蜗牛、蟋蟀等让我极感兴趣的昆虫,每年春夏长满了各类野生菌,当然树林里也有毒蛇出入,所以那山丘于我一直是一个大神秘。

外婆是小脚,属于严格意义的三寸金莲。

苇草在夏天油绿而蓬勃,其叶刚劲如矢。

外婆放下菜篮,拆下一根苇叶,沿苇叶茎撕开两条小口,然后夹在拇指和食指之间,右手用力拉开茎两边的叶脉,茎便像箭矢般射向了天空。

玩苇叶是我幼年最感快意的游戏。

较之于外婆为我捕捉的蟋蟀和蚱蜢,更富于刺激因在拉开叶脉时稍不留意就会划伤手指。

⑤外婆是一个充满爱心的老人,对晚辈严谨而宽容。

外婆所养老母鸡下的蛋除了换取家里必备的油盐,基本上全属于我了。

尽管外婆的肺气肿极需营养,但她却从来就不舍不得自己吃。

那时侯,农民难足温饱,日子很紧巴。

打谷子季节我便跟在拌桶后面拾稻穗。

黄昏,外婆便在低矮的屋檐下为我磨米做煎饼。

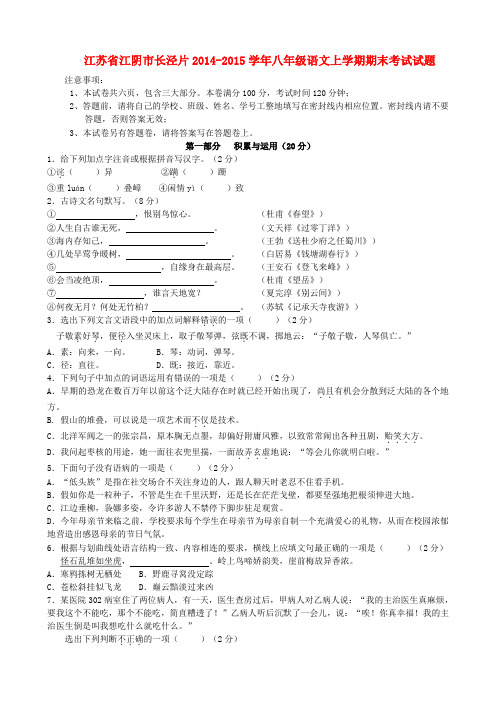

江苏省江阴市长泾片八年级语文上学期期末考试试题

江苏省江阴市长泾片2014-2015学年八年级语文上学期期末考试试题注意事项:1、本试卷共六页,包含三大部分。

本卷满分100分,考试时间120分钟;2、答题前,请将自己的学校、班级、姓名、学号工整地填写在密封线内相应位置。

密封线内请不要答题,否则答案无效;3、本试卷另有答题卷,请将答案写在答题卷上。

第一部分积累与运用(20分)1.给下列加点字注音或根据拼音写汉字。

(2分)①诧.()异②蹒.()跚③重luán()叠嶂④闲情yì()致2.古诗文名句默写。

(8分)①,恨别鸟惊心。

(杜甫《春望》)②人生自古谁无死,。

(文天祥《过零丁洋》)③海内存知己,。

(王勃《送杜少府之任蜀川》)④几处早莺争暖树,。

(白居易《钱塘湖春行》)⑤,自缘身在最高层。

(王安石《登飞来峰》)⑥会当凌绝顶,。

(杜甫《望岳》)⑦,谁言天地宽?(夏完淳《别云间》)(苏轼《记承天寺夜游》)3)(2分)子敬素.好琴.,便径.入坐灵床上,取子敬琴弹,弦既.不调,掷地云:“子敬子敬,人琴俱亡。

”A.素:向来,一向。

B.琴:动词,弹琴。

C.径:直往。

D.既:接近,靠近。

4.下列句子中加点的词语运用有错误的一项是()(2分)A.早期的恐龙在数百万年以前这个泛大陆存在时就已经开始出现了,尚且..有机会分散到泛大陆的各个地方。

B. 假山的堆叠,可以说是一项艺术而不仅..是技术。

C.北洋军阀之一的张宗昌,原本胸无点墨,却偏好附庸风雅,以致常常闹出各种丑剧,贻笑大方....。

D.我问起枣核的用途,她一面往衣兜里揣,一面故弄玄虚....地说:“等会儿你就明白啦。

”5.下面句子没有语病的一项是()(2分)A.“低头族”是指在社交场合不关注身边的人,跟人聊天时老忍不住看手机。

B.假如你是一粒种子,不管是生在千里沃野,还是长在茫茫戈壁,都要坚强地把根须伸进大地。

C.江边垂柳,袅娜多姿,令许多游人不禁停下脚步驻足观赏。

D.今年母亲节来临之前,学校要求每个学生在母亲节为母亲自制一个充满爱心的礼物,从而在校园浓郁地营造出感恩母亲的节日气氛。

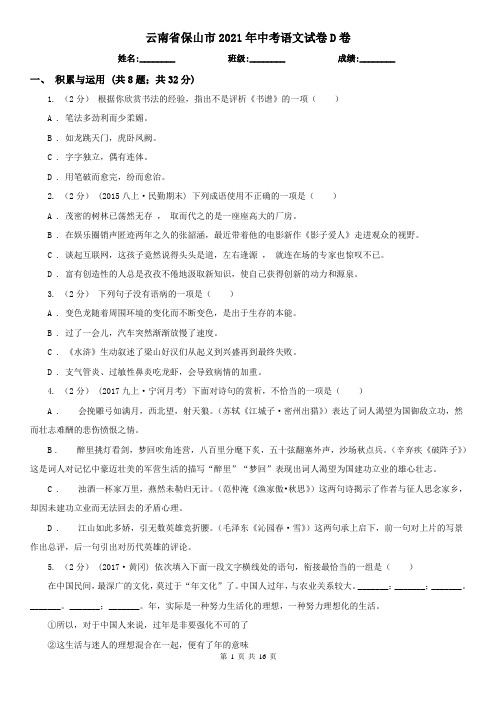

云南省保山市2021年中考语文试卷D卷

云南省保山市2021年中考语文试卷D卷姓名:________ 班级:________ 成绩:________一、积累与运用 (共8题;共32分)1. (2分)根据你欣赏书法的经验,指出不是评析《书谱》的一项()A . 笔法多劲利而少柔媚。

B . 如龙跳天门,虎卧凤阙。

C . 字字独立,偶有连体。

D . 用笔破而愈完,纷而愈治。

2. (2分) (2015八上·民勤期末) 下列成语使用不正确的一项是()A . 茂密的树林已荡然无存,取而代之的是一座座高大的厂房。

B . 在娱乐圈销声匿迹两年之久的张韶涵,最近带着他的电影新作《影子爱人》走进观众的视野。

C . 谈起互联网,这孩子竟然说得头头是道,左右逢源,就连在场的专家也惊叹不已。

D . 富有创造性的人总是孜孜不倦地汲取新知识,使自己获得创新的动力和源泉。

3. (2分)下列句子没有语病的一项是()A . 变色龙随着周围环境的变化而不断变色,是出于生存的本能。

B . 过了一会儿,汽车突然渐渐放慢了速度。

C . 《水浒》生动叙述了梁山好汉们从起义到兴盛再到最终失败。

D . 支气管炎、过敏性鼻炎吃龙虾,会导致病情的加重。

4. (2分) (2017九上·宁河月考) 下面对诗句的赏析,不恰当的一项是()A . 会挽雕弓如满月,西北望,射天狼。

(苏轼《江城子·密州出猎》)表达了词人渴望为国御敌立功,然而壮志难酬的悲伤愤恨之情。

B . 醉里挑灯看剑,梦回吹角连营,八百里分麾下炙,五十弦翻塞外声,沙场秋点兵。

(辛弃疾《破阵子》)这是词人对记忆中豪迈壮美的军营生活的描写“醉里”“梦回”表现出词人渴望为国建功立业的雄心壮志。

C . 浊酒一杯家万里,燕然未勒归无计。

(范仲淹《渔家傲•秋思》)这两句诗揭示了作者与征人思念家乡,却因未建功立业而无法回去的矛盾心理。

D . 江山如此多娇,引无数英雄竞折腰。

(毛泽东《沁园春·雪》)这两句承上启下,前一句对上片的写景作出总评,后一句引出对历代英雄的评论。

2020年江苏省无锡市七年级(下)月考语文试卷

语文月考检测卷一、默写(本大题共1小题,共8.0分)1.根据课文默写。

①予独爱莲之出淤泥而不染,______。

(周敦颐《爱莲说》)②______,流响出疏桐。

(______《蝉》)③______,虽多忌克,而能以天下事为己任。

(《赵普》)④荷叶罗裙一色裁,______。

(王昌龄《采莲曲》)⑤______,卷舒开合任天真。

(李商隐《赠荷花》)⑥______,更造崩山之音。

(《列子》一则)⑦由此上溯到一千八百四十年,从那时起,为了反对内外敌人,争取民族独立和人民自由幸福,______。

二、其他(本大题共1小题,共4.0分)2.解释课内文言加点字词①卒.逢暴雨:______ ②以为且.噬己也:______③罔不因.势象行因:______ ④驴不胜怒,蹄.之:______。

三、选择题(本大题共4小题,共8.0分)3.下列各句中加点的词语使用不正确的一项是()A. 英语老师非常幽默,把语法讲得惟妙惟肖....,让同学们学得轻松,记得牢固.B. 奶奶刚才还有说有笑,突然收敛..起笑容,我们一脸茫然,不知哪儿冒犯了她.C. 人生的价值不在于有多大的建树..,只要你善于发掘快乐,再平凡的生活也是有意义的.D. 他聪慧好学,多才多艺,阳光帅气,在我们年级鹤立鸡群....,是校草的热门人选.4.下列句子中,没有病句的一项是()A. 有关领导在会议上明确要求,各部门必须尽快提高传染病防控工作。

B. 曹文轩获“国际安徒生奖”,实现了中国作家在该奖项上零的突破。

C. 随着部分地区高大树木的减少,使某珍稀鸟类只能选择在高压电塔上筑巢。

D. 在巡检排查过程中,我市电部门解决并发现了居民用电方面的问题。

5.下面情境下,表述最准确、得体的一项是()【情境】夏天某日,初二学生小明给同班好友小亮打电话,约小亮周末一起去江边游玩。

想到父母说夏天江边经常发生溺水事件,出于安全考虑小亮不想去.....,同时也想劝小明不要去......。

小亮对小明说:___________。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

苇草在深秋的原野上,悠然而淡泊。

老人们说 : 人生一世,草木一秋。

我们在忙碌的生活中苦苦挣扎,挤在钢筋水泥的缝隙间渴望一方蓝天,在距离已被互联网删除的今天,企求淡泊何偿不是一种平凡的人生。

每当我在现实生活中为柴米油盐不辞劳苦,为家庭为儿女四处奔波,我总渴望一个声音能贴近自己的生命;而记忆中的很多美好便成了我淡忘时空的一种需要。

故乡,似乎距我的生活越来越远,但对故乡往事的追忆又似乎于我的灵魂越来越近。

我深藏在内心的期待和美好,也只能依靠对淡远往事的再造和回忆来稀释了。

譬如故乡的秋天山野。

山野中,有茂密的树林、清澈的小溪和纵横交错的阡陌田畴;有晨间炊烟和暮昏竹笛......而最使我平静超然的还是那蓬延伸于我生命旅程的苇草。

第一次看到苇草是到乡下去看外婆。

外婆作为我人生理想的启蒙者,就象山间的茅舍和青石板小路一样,使我感到持久地宁静和亲切。

很小的时侯,我就依偎在外婆的臂膀里,听她讲述《聊斋》和许多关于仙女侠客的故事。

那是山间静寂的夜晚,一盏煤油灯在外婆饱经世间苍桑的脸庞上闪动;外婆倚在床头,一边吧嗒着叶子烟,一边向我讲神仙鬼怪,我就在外婆娓娓动听地叙述中进入了童年的甜梦。

外婆的床头堆满了书页泛黄的各类小说。

那些我至今不知道书名的旧小说几乎陪伴了外婆的一生。

外婆出身于书香名门,在当地极富盛名。

外婆的父母均有殷实的田产和商号。

外婆从小就受到良好的教育并深受儒文化的影响。

外婆16岁前一直深居闺门,可谓足不出户。

很小的时侯我就知道,要不是外公生性嗜赌和吸服鸦片,我的母亲辈们履历表上就不是贫农了。

我是和外婆一起去田野中采拆名叫侧耳根的野菜时见到苇草的。

当时是燠热的夏天。

苇草就长在池塘四周的塘坎上。

池塘背后是一座长满了青杠和灌木的小山丘,里间有甲虫、蜗牛、蟋蟀等让我极感兴趣的昆虫,每年春夏生长着各类野生菌,当然树林里也有毒蛇出入,所以那山丘于我一直是一个大神秘。

外婆是小脚,属于严格意义的三寸金莲。

苇草在夏天油绿而蓬勃,其叶刚劲如矢。

外婆放下菜篮,拆下一根苇叶,沿苇叶茎撕开两条小口,然后夹在中指和食指之间,右手用力拉开茎两边的叶脉,茎便象箭矢般射向了天空。

玩苇叶是我幼年最感快意的游戏。

较之于外婆为我捕捉的蟋蟀和蚱蜢,更富于刺激,因在拉开叶脉时稍不留意就会划伤手指。

记得外婆第一次向我示范射苇叶时,脸上漾起了年轻的笑容,很慈祥亦很忘我。

外婆是一个充满爱心的老人,对晚辈严谨而宽容。

外婆常说没能在年轻时代走出闺门是最大的遗憾。

所以外婆对她的儿孙们倾注了自由的理想,尽管由于生活艰难,她的理想在儿女身上也没能实现。

外婆所养老母鸡下的蛋除了换取家里必备的油盐,基本上全属于我了。

尽管外婆的肺气肿极需营养,但她却从来就不舍不得自己吃。

那时侯,农民难足温饱,日子很紧巴。

打谷子季节我便跟在拌桶后面拾稻穗。

黄昏,外婆便在低矮的屋檐下为我磨来煎饼。

外婆的煎饼只须少许几滴茶油,但总是香喷喷的。

每当我和邻家小伙伴从高梁地汗涔涔回家时,外婆的煎饼已晾放在桌上了。

但外婆一定要把我拉到水井旁,用皂角洗净脏黑的小手,才允许我吃饼。

可见外婆骨子里那种属于大家闺秀的遗风。

外婆的一生是和稀粥,补丁度过的。

外公把家产输光后,去当了街上的更夫,终日与残酒孤灯为伍。

外婆拖着我的母亲和三个舅舅过着清苦日子。

家里穷得居然没有一幅多余的碗筷。

但她显得很快活,每天夜间总是满足地坐在桌上看她的儿女大口喝干稀粥。

外婆的纺车响在乡村宁静的长夜里。

那单调绵长的纺线声几乎陪伴了我整个童年时期的梦境。

很多年以后,那古老的纺车在故乡的油灯下永远消失了……但每次在静夜里听到鸡鸣犬吠,我就会不自觉地要去捕捉那悠远动听的纺车声。

那是一首神秘而古朴的谣曲,弹拨着外婆和她的同辈辛勤艰苦的命运,美丽而必然的结局于现代文明的进程里。

简易公路修到了外婆家门前。

不久,外婆的一只老母鸡被汽车辗死了。

她坐在门槛上,忧伤而呆滞地望着我舅舅把压碎了翅膀的老母鸡拣回来炖在锅里。

那个晚上一家人显得很阴惨,外婆坐在饭桌上眼睛红红的,压根儿就没动过筷子。

老母鸡的惨死使她伤心。

我至今也领悟不到外婆对一只鸡的死为何表现出那样深郁的辛酸。

不过那是一只被外婆唤来呼去,“咯咯咯”叫嚷不停老爱在外婆被窝里下蛋的老母鸡。

那天的外婆很苍老,整个身体缩得极小,并且异常的不读小说不纺棉花便上床了。

外婆狠狠揍我是因为我偷拆了邻家玉米地的几支玉米。

黄荆树在丘陵地区遍地皆是。

外婆揍我的用的就是流着绿脂的荆条。

外婆说:“做人要干净,偷鸡摸狗的事千万做不得。

”外婆在我屁股抽打出的红痕,象火象激情至今仍燃在我心灵里。

外婆在我5岁时就去世了。

我躺在外婆身边,听她讲完一生中最后一个故事,于甜甜的睡梦中离开了外婆。

清晨我醒来时,外婆仍斜倚在床栏上,怀里放着一本1966年版的《水浒》。

外婆的手还放在我额上,但外婆却死了!

出殡的细节已不记得。

舅舅们紧随在柏木棺材后面,头上包着白布和几丝苎麻。

送走外婆那天,苇花已经开了,那萧然那苍凉,在风中飘摇。

太阳依然在山凹里悠闲地照着。

外婆的一生何其平淡,但这也是一种人生啊!

外婆就葬在那蓬苇草旁。

记忆苇草是一次睡梦,是一种平静淡泊的灵魂反省。

每当我独自一人倾听自己的夜晚时,山野中那蓬苇草总在我心中飘摇。