实验三十五药物动力学的数据处理

实验三十五

药物动力学的数据处理

一、实验目的1.通过实验能够用计算机进行药物动力学的数据处理,掌握药物动力学参数的计算方法;

2.明确药动学参数对血药浓度的影响,掌握药动学参数的意义。

二、实验器材

微型电子计算机、MS Excel 、计算器、坐标纸等。

三、实验内容

根据下列数据,绘制药-时曲线和药-时半对数曲线图,进行有关计算,记录有关的计算结果。

计算练习:1.某患者静注1050mg 某药后的不同时刻的血药浓度如下:

求该药的K 、t 1/2、V d 、Cl 、AUC 。写出动力学方程。

计算过程示例如下:表1.某患者静注某药后血药浓度的处理2.某药静注100mg 后,定时收集尿液,得累积尿药量Xu 如下:

试分别用速度法和亏量法求该药的K 、t 1/2、ke 。写出动力学方程。3.口服100mg 某药(V d =30L)后,不同时刻的血药浓度如下:

求该药的K 、t 1/2、k a 及F 值。写出动力学方程。4.某患者口服100mg 某药(F =1)后,不同时刻的血药浓度如下:

求该药的K 、k a 、t max 、C max 、V d 、AUC 值。写出动力学方程。计算给药后10h 的血药浓度。

5.某药静注100mg 后,不同时刻的血药浓度如下:

求该药的α、β、A 、B 、k 10、k 12、k 21、Vc 、t 1/2β值。写出动力学方程。

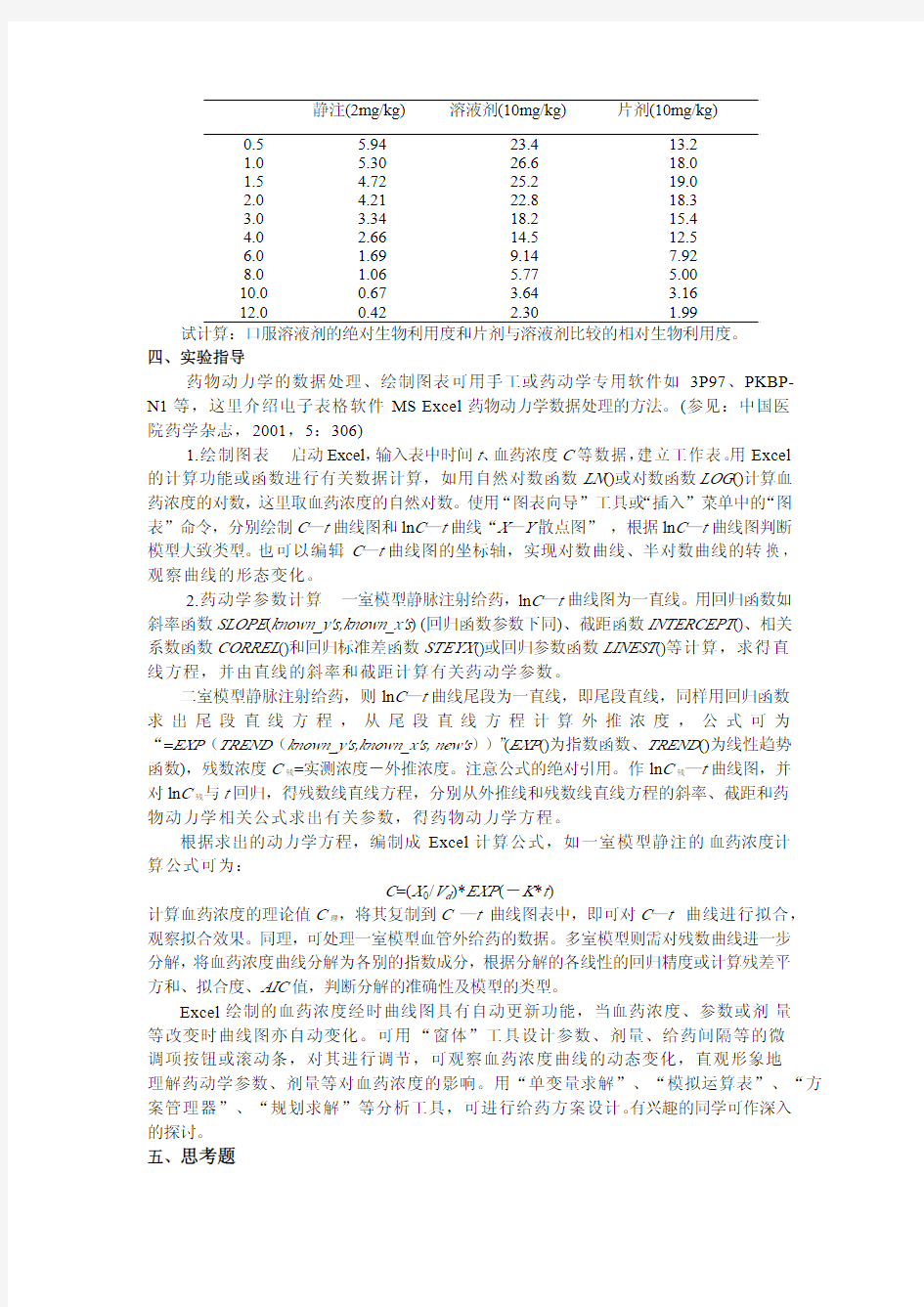

6.某药口服溶液剂、片剂的血药浓度法生物利用度数据如下:

t (h) 1.0 2.0 3.0 4.0 6.08.010.0

C (mg/L)109.7880.3558.8143.0423.0512.35 6.61

t (h) 1.0 2.0 3.0 4.0 6.08.010.0

C (mg/L)109.7880.3558.8143.0423.0512.35 6.61

ln C

ln C -t 回归斜率截距r

动力学参数K t 1/2V d Cl

动力学方程

t (h)0 1.0 2.0 3.0 6.0122436486072X u (mg)0 4.027.7711.2620.4135.8848.6355.0557.8459.0659.58t (h)0.20.40.60.8 1.0 1.5 2.5 4.0 5.0

C (mg/L) 1.65 2.33 2.55 2.51 2.40 2.00 1.270.660.39

t (h)0.5 1.0 2.0 4.08.012.018.024.036.048.0

C (mg/L) 5.49.917.225.829.826.619.413.3 5.9 2.6

t (h)0.250.5 1.0 1.5 2.0 4.08.012.016.0

C (mg/L)4332201411 6.5 2.8 1.20.52

时间(h)

血药浓度(mg/L)

试计算:口服溶液剂的绝对生物利用度和片剂与溶液剂比较的相对生物利用度。

四、实验指导

药物动力学的数据处理、绘制图表可用手工或药动学专用软件如3P97、PKBP-N1等,这里介绍电子表格软件MS Excel 药物动力学数据处理的方法。(参见:中国医院药学杂志,2001,5:306)

1.绘制图表启动Excel ,输入表中时间t 、血药浓度C 等数据,建立工作表。用Excel 的计算功能或函数进行有关数据计算,如用自然对数函数LN ()或对数函数LOG ()计算血药浓度的对数,这里取血药浓度的自然对数。使用“图表向导”工具或“插入”菜单中的“图表”命令,分别绘制C —t 曲线图和ln C —t 曲线“X —Y 散点图”,根据ln C —t 曲线图判断模型大致类型。也可以编辑C —t 曲线图的坐标轴,实现对数曲线、半对数曲线的转换,观察曲线的形态变化。

2.药动学参数计算一室模型静脉注射给药,ln C —t 曲线图为一直线。用回归函数如斜率函数SLOPE (known_y's,known_x's )(回归函数参数下同)、截距函数INTERCEPT ()、相关系数函数CORREL ()和回归标准差函数STEYX ()或回归参数函数LINEST ()等计算,求得直线方程,并由直线的斜率和截距计算有关药动学参数。

二室模型静脉注射给药,则ln C —t 曲线尾段为一直线,即尾段直线,同样用回归函数求出尾段直线方程,从尾段直线方程计算外推浓度,公式可为“=EXP (TREND (known_y's,known_x's,new's ))”(EXP ()为指数函数、TREND ()为线性趋势函数),残数浓度C 残=实测浓度-外推浓度。注意公式的绝对引用。作ln C 残—t 曲线图,并对ln C 残与t 回归,得残数线直线方程,分别从外推线和残数线直线方程的斜率、截距和药物动力学相关公式求出有关参数,得药物动力学方程。

根据求出的动力学方程,编制成Excel 计算公式,如一室模型静注的血药浓度计算公式可为:

C =(X 0/V d )*EXP (-K *t )

计算血药浓度的理论值C 理,将其复制到C —t 曲线图表中,即可对C —t 曲线进行拟合,观察拟合效果。同理,可处理一室模型血管外给药的数据。多室模型则需对残数曲线进一步分解,将血药浓度曲线分解为各别的指数成分,根据分解的各线性的回归精度或计算残差平方和、拟合度、AIC 值,判断分解的准确性及模型的类型。

Excel 绘制的血药浓度经时曲线图具有自动更新功能,当血药浓度、参数或剂量等改变时曲线图亦自动变化。可用“窗体”工具设计参数、剂量、给药间隔等的微调项按钮或滚动条,对其进行调节,可观察血药浓度曲线的动态变化,直观形象地理解药动学参数、剂量等对血药浓度的影响。用“单变量求解”、“模拟运算表”、“方案管理器”、“规划求解”等分析工具,可进行给药方案设计。有兴趣的同学可作深入的探讨。

五、思考题

静注(2mg/kg)溶液剂(10mg/kg)片剂(10mg/kg)

0.51.01.52.03.04.06.08.010.012.0 5.945.304.724.213.342.661.691.060.670.4223.426.625.222.818.214.59.145.773.642.3013.2

18.0

19.0

18.3

15.4

12.5

7.92

5.00

3.16

1.99

1.如何根据血药浓度半对数曲线图判断隔室模型的大致类型?

2.某50kg体重的患者静注某药6mg/kg,测得的血药浓度如下:

t(h)0.250.5 1.0 5.16 6.012.018.0

C(mg/L)8.227.887.26 3.0 3.08 1.120.40

求:①K、t1/2、V d、Cl。②描述血药浓度方程,计算10h的血药浓度。③如该药血药浓度低于2mg/L时无效,其作用时间是多少?

3.某药静注500mg后,定时收集尿液,不同时间间隔的尿药量X u如下:

t(h)0.5 1.0 1.5 2.0 3.0 6.012

X u(mg)75554030404010

试分别用速度法和亏量法求K、t1/2、ke和24h累积尿药量。

药物代谢动力学完整版

药物代谢动力学完整版 第二章药物体内转运 肾脏排泄药物及其代谢物涉及三个过程:肾小球的滤过、肾小管主动分泌、肾小管重吸收。 一、药物跨膜转运的方式及特点 1. 被动扩散 特点:①顺浓度梯度转运②无选择性,与药物的油/水分配系数有关③无饱和现象④无竞争性抑制作用⑤不需要能量 2. 孔道转运 特点:①主要为水和电解质的转运②转运速率与所处组织及膜的性质有关 3. 特殊转运 包括:主动转运、载体转运、受体介导的转运 特点:①逆浓度梯度转运②常需要能量③有饱和现象④有竞争性抑制作用⑤有选择性 4. 其他转运方式 包括:①易化扩散类似于主动转运,但不需要能量②胞饮主要转运大分子化合物 二、影响药物吸收的因素有哪些 ①药物和剂型的影响②胃排空时间的影响③首过效应④肠上皮的外排⑤疾病⑥药物相互作用 三、研究药物吸收的方法有哪些,各有何特点? 1. 整体动物实验法 能够很好地反映给药后药物的吸收过程,是目前最常用的研究药物吸收的实验方法。缺点: ①不能从细胞或分子水平上研究药物的吸收机制; ②生物样本中的药物分析方法干扰较多,较难建立; ③由于试验个体间的差异,导致试验结果差异较大; ④整体动物或人体研究所需药量较大,周期较长。 2. 在体肠灌流法:本法能避免胃内容物和消化道固有生理活动对结果的影响。 3. 离体肠外翻法:该法可根据需要研究不同肠段的药物吸收或分泌特性及其影响因素。 4. Caco-2细胞模型法 Caco-2细胞的结构和生化作用都类似于人小肠上皮细胞,并且含有与刷状缘上皮细胞相关的酶系。优点: ①Caco-2细胞易于培养且生命力强,细胞培养条件相对容易控制,能够简便、快速地获得大量有价值的信息; ②Caco-2细胞来源是人结肠癌细胞,同源性好,可测定药物的细胞摄取及跨细胞膜转运; ③存在于正常小肠上皮中的各种转运体、代谢酶等在Caco-2细胞中大都也有相同的表达,因此更接近药物在人体内吸收的实际环境,可用于测定药物在细胞内的代谢和转运机制; ④可同时研究药物对粘膜的毒性; ⑤试验结果的重现性比在体法好。 缺点: ①酶和转运蛋白的表达不完整,此外来源,培养代数,培养时间对结果有影响; ②缺乏粘液层,需要时可与HT-29细胞共同培养。

生物药剂学与药物动力学实验讲解

生物药剂学与药物动力学 实验讲义 中药药剂学教研室编写 2006年12月

目录 实验一片剂溶出度试验 (4) 实验二尿药法测定水杨酸钠片剂的生物利用度 (7) 实验三扑热息痛血管外给药的药物动力学研究 (10) 实验四大鼠在体小肠吸收实验 (13) 实验五氨茶碱药物动力学的研究 (15) 生物药剂学与药物动力学实验须知 生物药剂学与药物动力学属于药物临床应用学科的范畴,具有综合性强、应用性强、创新性强等特点。生物药剂学与药物动力学实验是教学的重要组成部分,是理论与实践结合的主要方式之一。通过实验课不仅能印证、巩固和扩展教学内容,还能训练基本操作技能,培养良好的实验作风。 为保证实验课顺利进行,并达到预期的目的,实验中必须做到以下六个方面: 1.预习实验内容通过预习,明确实验目的与要求,对实验内容做到心中有数,并能合理安排实验顺序与时间。要明确每个处方中药物与辅料的用途。 2.遵守实验纪律不迟到,不早退,不旷课,保持实验肃静,未经许可,不得将实验室物品带离实验室。 3.重视药剂卫生进入实验室必须穿整洁的白工作服。先将工作台面擦洗干净再开始做实验。实验过程中应始终注意台面、地面的整洁,各种废弃物应投入指定位置,不能随手乱丢,更不能弃入水槽内。完成实验后,应将容器、仪器清洁,摆放整齐,台面擦净,经教师同意后方能离开。值日生负责整理公用器材,清扫实验室,关好水、电、门、窗。 4. 细心操作、勤于思考称量药品、试剂时,要在称量前(拿取时)、称量时和称量后(放回时)进行三次核对。称量完毕应立即盖好瓶塞,放回原处。对剧毒药品更要仔细核对名称与剂量,并准确称取。实验中要严格控制好实验条件,认真操作每一道工序,以保证成品质量。实验成品应标明名称、规格、配制者、配制时间,并交教师验收。实验中遇到问题应先独立思考,再请教他人。在实验中逐步形成整洁、细致、严谨、冷静、善于观察、善于思考、勤于动手的实验风格。 5.正确使用仪器、注意安全使用仪器时要按使用方法正确操作,不熟悉操作方法时,应在教师指导下使用。各种仪器、容器使用时要注意轻拿、轻放,用毕要清洁后放回规定位置。

药物分析实验报告

实验四苯甲酸钠的含量测定 一、目的 掌握双相滴定法测定苯甲酸钠含量的原理和操作 二、操作 取本品1.5g,精密称定,置分液漏斗中,加水约25mL,乙醚50mL和甲基橙指示液2滴,用盐酸滴定液(0.5mol/L)滴定,随滴随振摇,至水层显持续橙红色,分取水层,置具塞锥形瓶中,乙醚层用水5mL洗涤,洗涤液并入锥形瓶中,加乙醚20mL,继续用盐酸滴定液(0.5mol/L)滴定,随滴随振摇,至水层显持续橙红色,即得,每1mL的盐酸滴定液(0.5mol/L)相当于72.06mg的C7H5O2Na。 本品按干燥品计算,含C7H5O2Na不得少于99.0% 三、说明 1.苯甲酸钠为有机酸的碱金属盐,显碱性,可用盐酸标准液滴定。 COO Na +H C l COOH +N aC l 在水溶液中滴定时,由于碱性较弱(Pk b=9.80)突跃不明显,故加入和水不相溶混的溶剂乙醚提除反应生成物苯甲酸,使反应定量完成,同时也避免了苯甲酸在瓶中析出影响终点的观察。 2.滴定时应充分振摇,使生成的苯甲酸转入乙醚层。 3.在振摇和分取水层时,应避免样品的损失,滴定前,使用乙醚检查分液漏斗是否严密。 四、思考题 1.乙醚为什么要分两次加入?第一次滴定至水层显持续橙红色时,是否已达终点?为什么? 2.分取水层后乙醚层用5mL水洗涤的目的是什么? 实验五阿司匹林片的分析 一、目的 1.掌握片剂分析的特点及赋形剂的干扰和排除方法。 2.掌握阿司匹林片鉴别、检查、含量测定的原理及方法。 二、操作 [鉴别] 1.取本品的细粉适量(约相当于阿司匹林0.1g),加水10mL煮沸,放冷,加三氯化铁试液1滴,即显紫堇色。 2.取本品的细粉(约相当于阿司匹林0.5g),加碳酸钠试液10mL,振摇后,放置5分钟,滤过,滤液煮沸2分钟,放冷,加过量的稀硫酸,即析出白色沉淀,并发生醋酸的臭气。 [检查] 游离水杨酸 取本品的细粉适量(约相当于阿司匹林0.1g),加无水氯仿3mL,不断搅拌2分钟,用无水氯仿湿润的滤纸滤过,滤渣用无水氯仿洗涤2次,每次1mL,合并滤液和洗液,在室温下通风挥发至干;残渣用无水乙醇4mL溶解后,移至100mL量瓶中,用少量5%乙醇洗涤容器、洗液并入量瓶中,加5%乙醇稀释至刻度,摇匀,分取50mL,立即加新制的稀硫酸铁铵溶液[取盐酸液(1mol/L)1mL,加硫酸铁铵指示液2mL后,再加水适量使成100mL] 1mL,摇匀;30秒钟内如显色,和对照液(精密称取水杨酸0.1g,置1000mL量瓶中,加冰醋酸1mL,

2.基尔霍夫定律和叠加原理的验证(实验报告答案)含数据处理

实验二 基尔霍夫定律和叠加原理的验证 一、实验目的 1. 验证基尔霍夫定律的正确性,加深对基尔霍夫定律的理解。 2. 验证线性电路中叠加原理的正确性及其适用范围,加深对线性电路的叠加 性和齐次性的认识和理解。 3. 进一步掌握仪器仪表的使用方法。 二、实验原理 1.基尔霍夫定律 基尔霍夫定律是电路的基本定律。它包括基尔霍夫电流定律(KCL)和基尔霍 夫电压定律(KVL)。 (1)基尔霍夫电流定律(KCL) 在电路中,对任一结点,各支路电流的代数和恒等于零,即 ΣI =0。 (2)基尔霍夫电压定律(KVL) 在电路中,对任一回路,所有支路电压的代数和恒等于零,即 ΣU =0。 基尔霍夫定律表达式中的电流和电压都是代数量,运用时,必须预先任意假 定电流和电压的参考方向。当电流和电压的实际方向与参考方向相同时,取值为 正;相反时,取值为负。 基尔霍夫定律与各支路元件的性质无关,无论是线性的或非线性的电路,还 是含源的或无源的电路,它都是普遍适用的。 2.叠加原理 在线性电路中,有多个电源同时作用时,任一支路的电流或电压都是电路中 每个独立电源单独作用时在该支路中所产生的电流或电压的代数和。某独立源单 独作用时,其它独立源均需置零。(电压源用短路代替,电流源用开路代替。) 线性电路的齐次性(又称比例性),是指当激励信号(某独立源的值)增加 或减小 K 倍时,电路的响应(即在电路其它各电阻元件上所产生的电流和电压 值)也将增加或减小 K 倍。 三、实验设备与器件 1. 直流稳压电源 1 2. 直流数字电压表 1 3. 直流数字毫安表 1 4. 万用表 1 5. 实验电路板 1 四、实验内容 1.基尔霍夫定律实验 按图 2-1 接线。 台块 块 块块

中国药科大学药物代谢动力学实验考查知识点整理

中国药科大学药物代谢动力学实验考查知 识点整理 药物代谢动力学实验考查知识点整理 第一部分:HPLC使用注意事项 1、HPLC组成:泵、进样器、色谱柱、检测器、数据系统/积分仪 2、反相色谱: 分离机理:“反相色谱”固定相极性小于流动相极性常用流动相:乙腈、甲醇,水 3、色谱柱的分类: 按填料:球形、无定形按含碳量:C18、C8 按应用:分析柱、制备柱、预处理柱按粒径:150mm*,5μm等按填料类型:正相柱、反相柱、手性柱 4、键合相色谱柱的优缺点: 优点:稳定不易流失; 应用广泛,可使用多种溶剂;消除硅羟基的不良影响; 缺点:pH得在3~8范围内 5、C18柱的活化:90% 10% 90%的甲醇溶液1ml/min依次冲洗30min 6、流动相: 使用之前需超声脱气目的:色谱泵输液准确提高检测性能 保护色谱柱

流动相脱气的方法:加热,抽真空,超声,通惰性气体流动相组成:流动相配置: 缓冲溶液现用现配,不要储存时间过长,避免pH值发生变 化和成分分解,影响色谱分离的效果; 有机溶液和缓冲液使用前均需经μm微孔滤膜过滤;流动相使用前脱气。 7、常用定量方法:外标法内标法内标物的要求: 化学结构与待测品相似;样品中不存在; 不与样品组分发生化学反应;保留值与待测值接近;浓度相当;与其他色谱峰分离好 8、样品的预处理: 目的:除杂质;浓缩微量成分;改善分离;保护色谱柱;提 高检测灵敏度 方法:高速离心,过滤,选择性沉淀,衍生反应;液固萃取、 液液萃取 沉淀蛋白的溶剂: 有机溶剂:乙腈、甲醇强酸:三氯乙酸、过氯酸盐:50%硫酸铵、10%TCA 分析测定用试剂为色谱纯及以上,水为超纯水第二部分:实验设计

非那西丁药代动力学研究实验报告分析

非那西丁的药代动力学研究实验报告 一.概述: 非那西丁(Phenacetin)为一种解热镇痛药,因为潜在副作用在临床已基本不使用。但由于其是CYP1A2酶的特异性底物,被广泛选择作为底物用于酶活性测定实验以及影响酶活性作用药物的研究。本学期临床药代动学实验课以非那西丁在大鼠体内的代谢实验、大鼠肝微粒体温孵实验两部分为例,通过实验设计,实验操作,结果评价等一系列过程,系统地学习了药代动力学中药物体内外的简单研究方法、实验数据的处理、以及相关药动学参数的计算与评价。 二.正文 1.非那西丁在大鼠体内的药代动力学研究 1.1实验目的 研究非那西丁在大鼠体内代谢的药代动力学,学习大鼠眼底静脉丛取血等操作。 1.2实验材料与方法 仪器:HPLC-UV色谱仪,高速冷冻离心机,涡旋振荡器; HPLC色谱条件:检测波长:254nm 色谱柱:inertsil-ODS-SP,5um,4.6*150mm 流速:1.0ml/min 柱温:40℃ 流动相:40(乙腈):60(50mM磷酸盐缓冲液)(注:50mM磷酸盐缓冲液配制:6.8g磷酸二氢钾,加入150ml氢 氧化钠溶液(0.1M),配制成1L的磷酸盐缓冲液) 试剂:非那西丁注射剂,对乙酰氨基酚标准品,肝素钠,10%高氯酸; 实验动物:雄性大鼠,180g—220g 1.3实验步骤 1.3.1标准曲线的制备:取空白血浆,加入对乙酰氨基酚标准品,使其 浓度分别为0.156,0.313,0.625,1.25,2.50,5.00,10.00ug/ml。在给定的色谱条件下进行HPLC分析,以样品的峰面积对样品浓度进行线性回归。 1.3.2给药及血浆采集处理:取大鼠一只,尾静脉注射非那西丁 (10mg/kg)后,分别于0,5,10,15,30,45,60,90,120min于尾静脉取血

关于药物分析实验数据处理(doc 6页)

药物分析实验数据处理 实验数据中各变量的关系可表示为列表式,图示式和函数式。 列表式:将实验数据制成表格。它显示了各变量间的对应关系,反映出变量之间的变化规律。它是标绘曲线的基础。 图示式:将实验数据绘制成曲线。它直观地反映出变量之间的关系。在报告与论文中几乎都能看到,而且为整理成数学模型(方程式)提供了必要的函数形式。 函数式:借助于数学方法将实验数据按一定函数形式整理成方程即数学模型。 熟悉相关和回归的定义,相关系数的定义,直线回归的最小二乘法。 熟悉药品质量标准分析方法验证中各项指标的定义和考察方法。 含量测定方法的评价 (效能指标—分析品质因数) : 一般常用的分析效能评价指标包括:精密度、准确度、检测限、定量限、选择性、线性与范围、重现性、耐用性等;测定法的效能指标可评价分析测定方法,也可作为建立新的测定方法的实验研究依据。 1.精密度 系指用该法测定同一匀质样品的一组测量值彼此符合的程度。它们越接近就越精密。在药物分析中,常用标准(偏)差(SD或S);相对标准(偏)差(RSD),也称变异系数(CV),表示。 生物样品分析时,常用RSD表示精密度,并可细分为批内(或日内)精密度及批间(或日间)精密度。 批内精密度:是同一次测定的精密度。通常采用高、中、低三种浓度的同一样品各7-10份,每种浓度的样品按所拟定的分析方法操作,一次开机后,一一测定。计算每种浓度样品的SD值及RSD值。批内精密度也可视为日内精密度。所得RSD应争取

达到5%以内,但不能超过10%。 批间精密度:是不同次测定的精密度。通常采用高、中、低三种浓度的同一样品,每种浓度配制7-10份,置冰箱冷冻。自配制样品之日开始,按所拟定的分析方法操作,每天取出一份测定,计算每种浓度样品的SD值及RSD值。批间精密度也可视为日间精密度。所得RSD应控制在15%以内。 2.准确度 是指测得结果与真实值接近的程度,表示分析方法测量的正确性。 由于“真实值”无法准确知道,因此,通常采用回收率试验来表示。 制剂的含量测定时,采用在空白辅料中加入原料药对照品的方法作回收试验及计算RSD,还应作单独辅料的空白测定。每份均应自配制模拟制剂开始,要求至少测定高、中、低三个浓度,每个浓度测定三次,共提供9个数据进行评价。 回收率=(平均测定值M -空白值B)/ 加入量A×100% 回收率的RSD一般应为2%以内。 3.检测限(LOD) 是指分析方法能够从背景信号中区分出药物时,所需样品中药物的最低浓度,无需定量测定。 LOD是一种限度检验效能指标,它既反映方法与仪器的灵敏度和噪音的大小,也表明样品经处理后空白(本底)值的高低。要根据采用的方法来确定检测限。当用仪器分析方法时,可用已知浓度的样品与空白试验对照,记录测得的被测药物信号强度S与噪音(或背景信号)强度N,以能达到S/N=2或S/N=3时的样品最低药浓为LOD;也可通过多次空白试验,求得其背景响应的标准差,将三倍空白标准差(即3δ空或3S空)作为检测限的估计值。为使计算得到的LOD值与实际测得的LOD值一致,可应用校正系数(f)来校正,然后依之制备相应检测限浓度的样品,反复测试来确定LOD。

误差理论与数据处理 实验报告

《误差理论与数据处理》实验指导书 姓名 学号 机械工程学院 2016年05月

实验一误差的基本性质与处理 一、实验内容 1.对某一轴径等精度测量8次,得到下表数据,求测量结果。 Matlab程序: l=[24.674,24.675,24.673,24.676,24.671,24.678,24.672,24.674];%已知测量值 x1=mean(l);%用mean函数求算数平均值 disp(['1.算术平均值为:',num2str(x1)]); v=l-x1;%求解残余误差 disp(['2.残余误差为:',num2str(v)]); a=sum(v);%求残差和 ah=abs(a);%用abs函数求解残差和绝对值 bh=ah-(8/2)*0.001;%校核算术平均值及其残余误差,残差和绝对值小于n/2*A,bh<0,故以上计算正确 if bh<0 disp('3.经校核算术平均值及计算正确'); else disp('算术平均值及误差计算有误'); end xt=sum(v(1:4))-sum(v(5:8));%判断系统误差(算得差值较小,故不存在系统误差) if xt<0.1 disp(['4.用残余误差法校核,差值为:',num2str(x1),'较小,故不存在系统误差']); else disp('存在系统误差'); end bz=sqrt((sum(v.^2)/7));%单次测量的标准差 disp(['5.单次测量的标准差',num2str(bz)]);

p=sort(l);%用格罗布斯准则判断粗大误差,先将测量值按大小顺序重新排列 g0=2.03;%查表g(8,0.05)的值 g1=(x1-p(1))/bz; g8=(p(8)-x1)/bz;%将g1与g8与g0值比较,g1和g8都小于g0,故判断暂不存在粗大误差if g1 药物的体内动力学过程 第一节药动学基本概念、参数及其临床意义 一、房室模型 房室是一个假设的结构,在临床上它并不代表特定的解剖部位。 如体内某些部位中药物与血液建立动态平衡的速率相近,则这些部位可以划为一个房室。 给药后,同一房室中各个部位的药物浓度变化速率相近,但药物浓度可以不等。 单室模型:当药物进入体循环后,能迅速向体内各组织器官分布,并很快在血液与各组织脏器之间达到动态平衡的都属于这种模型。 单室模型并不意味着身体各组织药物浓度都一样,但机体各组织药物水平能随血浆药物浓度的变化平行地发生变化。 双室模型假设身体由两部分组成,即药物分布速率比较大的中央室与分布较慢的周边室。 二、药动学参数 1.速率常数 药物在体内的吸收、分布、代谢和排泄过程大多属于一级速率过程,即过程的速度与浓度成正比。速率常数的单位是时间的倒数,如min-1或h-1。 药物从体内消除的途径有肝脏代谢、经肾脏排泄和胆汁排泄等。药物消除速率常数是代谢速率常数k b、排泄速率常数k e及胆汁排泄速率常数k bi之和: k=k b+k e+k bi+…(9-1) 但在临床上,一些药物存在主动转运或载体转运,当药物浓度大到一定程度后,载体被饱和,药物的转运速度与浓度无关,速度保持恒定,此时为零级速度过程。 2.生物半衰期 生物半衰期指药物在体内的量或血药浓度降低一半所需要的时间,常以t1/2表示,单位取“时间”。t1/2是药物的特征参数,不因药物剂型、给药途径或剂量而改变。 但消除过程具零级动力学的药物,其生物半衰期随剂量的增加而增加。 3.表观分布容积 表观分布容积是体内药量与血药浓度间相互关系的一个比例常数,用“V”表示。它可以设想为体内的药物按血浆浓度分布时,所需要体液的理论容积。 V=X/C (9-2) 式中,X为体内药物量,V是表观分布容积,C是血药浓度。 V是药物的特征参数,对于具体药物来说,V是个确定的值,其值的大小能够表示出该药物的分布特性。从临床角度考虑,分布容积大提示分布广或者组织摄取量多。一般水溶性或极性大的药物,不易进入细胞内或脂肪组织中,血药浓度较高,表观分布容积较小;亲脂性药物在血液中浓度较低,表观分布容积通常较大,往往超过体液总体积。在多数情况下表观分布容积不涉及真正的容积。 4.清除率 临床上主要体现药物消除的快慢,计算公式为 Cl=kV (9-3) Cl具有加和性,多数药物以肝的生物转化和肾的排泄两种途径从体内消除,因而药物的Cl等于肝清除率Clh与肾清除率Clr之和: Cl=Clh+Clr (9-4) 实验一 药物动力学单隔室模型模拟实验 【实验目的】 1 掌握单隔室模拟的试验方法。 2 掌握用“血药浓度”、“尿排泄数据”计算药物动力学参数的方法。 【实验指导】 1 血药浓度法 若药物在体内的分布符合单室模型特征,且按表观一级动力学从体内消除,则快速静脉注射时,药物从体内消除的速度为: KX dt dX -= (1) 式中X 为静注后t 时刻体内药量,K 为该药的表观一级消除速度常数,将(1)式积分得: Kt o e X X -= (2) 用血药浓度表示为: Kt o e C C -= (3) (3)式边取常用对数,表达式为: 303 .2log log kt C C o - = (4) 式中Co 为静注后最初的血药浓度。以logC 对t 作图应为一直线。消除速度常数K 可由该直线的斜率等于303 .2k - 的关系而求出。Co 可以从这条直线外推得到,用这个截距Co 可算出表观分布容积: o o C X V = (Xo :静注剂量) (5) 2 尿排泄数据 药物消除速度常数有时也可以从尿排泄数据来求算。为此,要求至少有部分药物以原形排泄,考虑到药物从体内消除的途径,有一部分采取肾排泄,另一部分以生物转化或胆汁排泄等非肾的途径消除。 设Xu 为原形消除于尿中的药物量;Ke 、Kur 分别为肾排泄和非肾途径消除的表观一级速度常数。于是消除速度常数 K=Ke +Kur (6) 则原形药物的排泄速度 X K dt dX e u = (7) 式中X 为t 时间的体内药量。将(2)式中X 值代入(7)式后得 kt o e u e X K dt dX -= (8) 于是303 .2log log kt X K dt dX o e u -= (9) 由于用实验方法求出的尿药排泄速度显然不是瞬时速度( dt dX u ),而是一段有限时间内的平均速度 t X u ??。这样用t X u ??和t 中分别代替(9)式中的dt dX u 和t ,以t X u ??log 对t 中作 图为一条直线,其斜率为-k/2.303,与血药浓度法所求的斜率相同。故药物的消除速度常数 既可从血药浓度也可从尿排泄数据求出。这里要强调一点,平均尿排泄速度对数应该对集尿间隔内的中点时间作图。 【实验内容与操作】 单室模拟装置为带有两支管的三角烧瓶,烧瓶相当于体循环系统。当把药物(用酚红液代替)注入烧瓶中后,用蠕动泵将水以一定速度注入烧瓶中后,用蠕动泵将水以一定的流速注入烧瓶中,药物不断地从两支管中清除,两支管清除的药量可看作肾脏清除和非肾脏清除的药量。 1 操作 (1)将约250ml 的常水倒入三角烧瓶中,开动磁力搅拌器。用蠕动泵以每分钟大约6-8ml 的流速将常水注入烧瓶中,搅拌数分钟,使进入烧瓶中的水量同由两支试管中排出的量相等。用橡皮管与夹子控制其中一个支管的流速,使得液体连续滴出,另一个支管间歇流出液体。 (2)用移液管将烧瓶中的水取出10ml ,然后用移液管将0.1%酚红供试液10ml 加入烧瓶中并记时,此时间记为t 。以后每隔10min 自烧瓶中吸取0.5ml 供试液作为“血药样品”供测定用,同时定量收集不同时间内由一支管流出的试液作为“尿药样品”供测定用。 2 定量方法 取0.5ml 血药样品(或尿药样品),加入0.2mol/L 的NaOH 液5ml ,在波长555nm 测定酚红的吸收度并求出浓度。 3 标准曲线的制备 精密称取酚红100mg ,置1000ml 量瓶中,加1%Na 2CO 3液至刻度,配成100μg/ml 的标准溶液,分别吸取0.5,1,1.5,2,2.5,3ml 的标准溶液,加水至10ml ,按酚红的定量方法测定吸收度并绘制标准曲线。 计算题(Calculation questions ) 1.某患者单次静脉注射某单室模型药物2g ,测得不同时间的血药浓度结果如下: 时间(h) 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 8.0 10.0 血药浓度(mg/ml) 0.28 0.24 0.21 0.18 0.16 0.14 0.1 0.08 求k ,Cl ,T 1/2,C 0,V ,AUC 和14h 的血药浓度。 【解】对于单室模型药物静脉注射 k t 0e C C -=,t 303 .2k C log C log 0 -= log C 对t 作直线回归(注:以下各题直线回归均使用计算器或计算机处理),得: a = 0.4954, b = -0.0610,|r | = 0.999(说明相关性很好) 将a 、b 代入公式0C log 303 .2kt C log +-= 得回归方程: 4954.0t 061.0C log --= ① 1h 1405.0)061.0(303.2b 303.2k -=-?-=?-= ② h 9323.41405 .0693.0k 693.0T 2/1== = ③ mg/ml 3196.0)4954.0(log C 1 0=-=- ④ 6.258L ml)(62583196 .02000C X V 0 0=== = ⑤ L/h 8792.0258.61405.0kV Cl =?== ⑥ )(mg/ml h 2747.21405 .03196.0k C AUC 00 ?== = ∞ ⑦ 3495.14954.014061.0C log -=-?-= g/ml 44.7mg/ml)(0477.0C μ== 即14h 的血药浓度为g/ml 44.7μ。 2.某患者单次静脉注射某药1000mg ,定期测得尿药量如下: 时间(h) 1 2 3 6 12 24 36 48 60 72 每次尿药量 (mg) 4.02 3.75 3.49 9.15 13.47 14.75 6.42 2.79 1.22 0.52 设此药属一室模型,表观分布容积30L ,用速度法求k ,T 1/2,k e ,Cl r ,并求出80h 的累积药量。 【解】单室模型静脉注射尿药数据符合方程0e c u X k log 303 .2kt t X log +- =??, t X log u ??对c t 作图应为一直线。根据所给数据列表如下: t (h) 1 2 3 6 12 t ? 1 1 1 3 6 测量刚体的转动惯量实验报告及数据处理 Company number:【0089WT-8898YT-W8CCB-BUUT-202108】 实验讲义补充: 1.刚体概念:刚体是指在运动中和受力作用后,形状和大小不变,而且内部各点的相对位置不 变的物体。 2.转动惯量概念:转动惯量是刚体转动中惯性大小的量度。它取决于刚体的总质量,质量分 布、形状大小和转轴位置 3.转动定律:合外力矩=转动惯量×角加速度 4.转动惯量叠加: 空盘:(1)阻力矩(2)阻力矩+砝码外力→J1 空盘+被测物体:(1)阻力矩(2)阻力矩+砝码外力→J2 被测物体:J3=J2-J1 5.转动惯量理论公式:圆盘&圆环J=0.5mr2,J=0.5m(r12+r12) 6.转动惯量实验仪器:水准仪;线水平;线与孔不产生摩擦;塔轮选小的半径;至少3个塔轮 半径,3组砝码质量 7.计数器:遮光板半圈π;单电门,多脉冲;空盘15圈,20个值;加上被测物体,8个值; 8.泡沫垫板 9.重力加速度:s^2 10.质量:1次读数,包括砝码,圆盘,圆环,以及两圆柱体; 11.游标卡尺:6次读数,包括圆盘半径,圆环内外半径,塔轮半径,转盘上孔的内外半径(求 平均值) 12.实验目的:测量值与理论值对比 实验计算补充说明: 1.有效数字:质量,故有效数字为3位 2.游标卡尺:,读数最后一位肯定为偶数; 3.误差&不确定度: (1)理论公式计算的误差: 圆盘:J=0.5mR2(注意:直接测量的是直径) 质量m=±;(保留4位有效数字) um=*100%=% 半径R=± 若测6次,x1,x2,x3,x4,x5,x6,i=6,计算x平均值 , 取n=6时的 ,我们处理为0 C=,仪器允差,δB= 总误差:,ux= m 篇一:大学物理实验1误差分析 云南大学软件学院实验报告 课程:大学物理实验学期: - 学年第一学期任课教师: 专业: 学号: 姓名: 成绩: 实验1 误差分析 一、实验目的 1. 测量数据的误差分析及其处理。 二、实验内容 1.推导出满足测量要求的表达式,即 0? (?)的表达式; 0= (( * )/ (2*θ)) 2.选择初速度A,从[10,80]的角度范围内选定十个不同的发射角,测量对应的射程, 记入下表中: 3.根据上表计算出字母A 对应的发射初速,注意数据结果的误差表示。 将上表数据保存为A. ,利用以下程序计算A对应的发射初速度,结果为100.1 a =9.8 _ =0 =[] _ = ("A. "," ") _ = _ . ad ()[:-1] = _ [:]. ('\ ') _ = _ . ad ()[:-1] = _ [:]. ('\ ') a (0,10): .a d( a . ( a ( [ ])* / a . (2.0* a ( [ ])* a . /180.0))) _ += [ ] 0= _ /10.0 0 4.选择速度B、C、D、重复上述实验。 B C 6.实验小结 (1) 对实验结果进行误差分析。 将B表中的数据保存为B. ,利用以下程序对B组数据进行误差分析,结果为 -2.84217094304 -13 a =9.8 _ =0 1=0 =[] _ = ("B. "," ") _ = _ . ad ()[:-1] = _ [:]. ('\ ') _ = _ . ad ()[:-1] = _ [:]. ('\ ') a (0,10): .a d( a . ( a ( [ ])* / a . (2.0* a ( [ ])* a . /180.0))) _ += [ ] 0= _ /10.0 a (0,10): 1+= [ ]- 0 1/10.0 1 (2) 举例说明“精密度”、“正确度”“精确度”的概念。 1. 精密度 计量精密度指相同条件测量进行反复测量测值间致(符合)程度测量误差角度说精密度所 反映测值随机误差精密度高定确度(见)高说测值随机误差定其系统误差亦。 2. 正确度 计量正确度系指测量测值与其真值接近程度测量误差角度说正确度所反映测值系统误差 正确度高定精密度高说测值系统误差定其随机误差亦。 3. 精确度 计量精确度亦称准确度指测量测值间致程度及与其真值接近程度即精密度确度综合概念 测量误差角度说精确度(准确度)测值随机误差系统误差综合反映。 比如说系统误差就是秤有问题,称一斤的东西少2两。这个一直恒定的存在,谁来都是 这样的。这就是系统的误差。随机的误差就是在使用秤的方法。 篇二:数据处理及误差分析 物理实验课的基本程序 实验一药酶诱导剂及抑制剂对 戊巴比妥钠催眠作用得影响 【目得】 以戊巴比妥钠催眠时间作为肝药酶体内活性指标,观察苯巴比妥及氯霉素对戊巴比妥钠催眠作用得影响,从而了解它们对肝药酶得诱导及抑制作用。 【原理】 苯巴比妥为肝药酶诱导剂,可诱导肝药酶活性,使戊巴比妥钠在肝微粒体得氧化代谢加速,药物浓度降低,表现为戊巴比妥钠药理作用减弱,即催眠潜伏期延长,睡眠持续时间缩短。而氯霉素则为肝药酶抑制剂,能抑制肝药酶活性,导致戊巴比妥钠药理作用增强,即催眠潜伏期缩短,睡眠持续时间延长。 【动物】 小白鼠8只,18~22g 【药品】 生理盐水、0、75%苯巴比妥钠溶液、0、5%氯霉素溶液、0、5%戊巴比妥钠溶液【器材】 天平、鼠笼、秒表、注射器1 ml×4、5号针头×4 【方法与步骤】 一、药酶诱导剂对药物作用得影响 1、取小鼠4只,随机分为甲、乙两组。甲组小鼠腹腔注射0、75%苯巴比妥钠溶液0、1 ml/10g,乙组小鼠腹腔注射生理盐水0、1 ml/10g,每天1次,共2天。 2、于第三天,给各小鼠腹腔注射0、5%戊巴比妥钠溶液0、1 ml/10g,观察给药后小鼠得反应。记录给药时间、翻正反射消失与恢复得时间,计算戊巴比妥钠催眠潜伏期及睡眠持续时间。 二、药酶抑制剂对药物作用得影响 1、取小鼠4只,随机分为甲、乙两组。甲组小鼠腹腔注射0、5%氯霉素溶液0、1 ml/10g;乙组小鼠腹腔注射生理盐水0、1 ml/10g。 2、30分钟后,给各小鼠腹腔注射0、5%戊巴比妥钠溶液0、1 ml/10g,观察给药后小鼠得反应。记录给药时间、翻正反射消失与恢复得时间,计算戊巴比妥钠催眠潜伏期及睡眠持续时间。 【统计与处理】 以全班结果(睡眠持续时间,分)作分组t检验,检验用药组与对照组有无显著性差异。(参见“数理统计在药理学实验中得应用”) 【注意事项】 1、催眠潜伏期为开始给药到动物翻正反射消失得间隔时间,睡眠持续时间为翻正反射消失至恢复得间隔时间。 2、本实验过程中,室温不宜低于20 C,否则戊巴比妥钠代谢减慢,使动物不易苏醒。 3、氯霉素溶液有结晶析出时可在水浴中加热溶解。 4、吸取氯霉素溶液得注射器应预先干燥,否则易结晶堵塞针头。 药物分析实验 目录 一、基本知识与基本技能 (一)药物分析的性质与任务 (二)药品检验工作的基本程序 (三)计量器具的检定 (四)药物分析数据的处理 (五)药品质量标准分析方法的验证 (六)药典基本知识 二、验证性实验 实验一葡萄糖的一般杂质检查… 实验二醋酸可的松中其它甾体的检查 实验三药物的特殊杂质检查 实验四药物的鉴别与区别 实验五双相滴定法测定苯扎溴铵溶液的含量 实验六凯氏定氮法测定干酵母片的含量 实验七非水碱量法测定硫酸奎尼丁的含量 实验八溴酸钾法测定异烟肼片的含量 实验九磺胺嘧啶的重氮化滴定 实验十酸性染料比色法测定硫酸阿托品注射液的含量 实验十一硅钨酸重量法测定维生素B1片的含量 实验十二差示分光光度法测定苯巴比妥片的含量 实验十三三点校正-紫外分光光度法测定维生素AD胶丸中维生素A的含量实验十四气相色谱法测定维生素E片剂的含量 实验十五高效液相色谱法测定丙酸睾酮注射液的含量 实验十六复方乙酰水杨酸片中三种成分的含量测定 实验十七双波长分光光度法测定复方制剂的含量 实验十八胃蛋白酶片的含量测定 实验十九尿中咖啡酸的比色分析 实验二十尿中异烟肼及其代谢物乙酰异烟肼的比色测定实验二十一血清中氨茶碱的双波长分光光度法测定 实验二十二血清中茶碱的高效液相色谱分析 实验二十三血浆中阿司匹林的高效液相色谱测定 实验二十四唾液中对乙酰氨基酚浓度的比色测定 三、综合性实验 实验一阿司匹林及其制剂的质量分析 (一) 阿司匹林原料药 (二) 阿司匹林肠溶片 (三) 阿司匹林栓 实验二对乙酰氨基酚和对乙酰氨基酚片的质量分析 (一) 对乙酰氨基酚原料药 (二)对乙酰氨基酚片 实验三盐酸普鲁卡因和盐酸普鲁卡因注射液的质量分析(一)盐酸普鲁卡因原料药 (二)盐酸普鲁卡因注射液 四、设计性实验 实验一药物的鉴别实验 实验二药物的特殊杂质检查实验 实验三药物滴定分析实验 实验四药物紫外定量分析实验 实验五药物的色谱定量分析实验 关于药物分析实验数据处理-----------------------作者: -----------------------日期: 药物分析实验数据处理 实验数据中各变量的关系可表示为列表式,图示式和函数式。 列表式:将实验数据制成表格。它显示了各变量间的对应关系,反映出变量之间的变化规律。它是标绘曲线的基础。 图示式:将实验数据绘制成曲线。它直观地反映出变量之间的关系。在报告与论文中几乎都能看到,而且为整理成数学模型(方程式)提供了必要的函数形式。 函数式:借助于数学方法将实验数据按一定函数形式整理成方程即数学模型。 熟悉相关和回归的定义,相关系数的定义,直线回归的最小二乘法。 熟悉药品质量标准分析方法验证中各项指标的定义和考察方法。 含量测定方法的评价(效能指标—分析品质因数) :一般常用的分析效能评价指标包括:精密度、准确度、检测限、定量限、选择性、线性与范围、重现性、耐用性等;测定法的效能指标可评价分析测定方法,也可作为建立新的测定方法的实验研究依据。 1.精密度 系指用该法测定同一匀质样品的一组测量值彼此符合的程度。它们越接近就越精密。在药物分析中,常用标准(偏)差(SD或S);相对标准(偏)差(RSD),也称变异系数(CV),表示。 生物样品分析时,常用RSD表示精密度,并可细分为批内(或日内)精密度及批间(或日间)精密度。 批内精密度:是同一次测定的精密度。通常采用高、中、低三种浓度的同一样品各7-10份,每种浓度的样品按所拟定的分析方法操作,一次开机后,一一测定。计算每种浓度样品的SD值及RSD值。批内精密度也可视为日内精密度。所得RSD应争 创作编号: GB8878185555334563BT9125XW 创作者:凤呜大王* 叠加原理实验报告范文 一、实验目的 验证线性电路叠加原理的正确性,加深对线性电路的叠加性和齐次性的认识和理解。 二、原理说明 叠加原理指出:在有多个独立源共同作用下的线性电路中,通过每一个元件的电流或其两端的电压,可以看成是由每一个独立源单独作用时在该元件上所产生的电流或电压的代数和。 线性电路的齐次性是指当激励信号(某独立源的值)增加或减小K倍时,电路的响应(即在电路中各电阻元件上所建立的电流和电压值)也将增加或减小K倍。 三、实验设备 高性能电工技术实验装置DGJ-01:直流稳压电压、直流数字电压表、直流数字电流表、叠加原理实验电路板DGJ-03。 四、实验步骤 1.用实验装置上的DGJ-03线路,按照实验指导书上的图3-1,将两路稳压电源的输出分别调节为12V和6V,接入图中的U1和U2处。 2.通过调节开关K1和K2,分别将电源同时作用和单独作用在电路中,完成如下表格。 表3-1 3.将U2的数值调到12V,重复以上测量,并记录在表3-1的最后一行中。 4.将R3(330 )换成二极管IN4007,继续测量并填入表3-2中。 表3-2 五、实验数据处理和分析 对图3-1的线性电路进行理论分析,利用回路电流法或节点电压法列出电路方程,借助计算机进行方程求解,或直接用EWB软件对电路分析计算,得出的电压、电流的数据与测量值基本相符。验证了测量数据的准确性。电压表和电流表的测量有一定的误差,都在可允许的误差范围内。 验证叠加定理:以I1为例,U1单独作用时,I1a=8.693mA,,U2单独作用时, I1b=-1.198mA,I1a+I1b=7.495mA,U1和U2共同作用时,测量值为7.556mA,因此叠加性得以验证。2U2单独作用时,测量值为-2.395mA,而2*I1b=-2.396mA,因此齐次性得以验证。其他的支路电流和电压也可类似验证叠加定理的准确性。 对于含有二极管的非线性电路,表2中的数据不符合叠加性和齐次性。 药物代谢动力学模拟卷 1 、名词解释 1. 生物等效性:生物等效性评价是指同一种药物的不同制剂在相同实验条件下,给予相同的剂量,判断其吸收 速度和程度有无显着差异的过程。 2. 生物半衰期:简称血浆半衰期,系指药物自体内消除半量所需的时间,以符号以符号 T1/2表示。 3. 达坪分数:是指n 次给药后的血药浓度 Cn 于坪浓度Css 相比,相当于坪浓度 Css 的分数,以fss 表示fss=Cn/Css? 4. 单室模型:各种药动学公式都是将机体视为一个整体空间,假设药物在其中转运迅速,瞬时达到分布平衡的 条件下推导而得的。 5?临床最佳给药方案:掌握影响抗生素疗效的各种因素。如果剂量太小,给药时间间隔过长,疗程太短,给药 途径不当,均可造成抗生素治疗的失败。为了确保抗生素的疗效,不仅应该给予足够的药物总量, 而且要掌握适? 当地给药时间间隔和选用适当的给药途径。 二、解释下列公式的药物动力学意义 1. C -^^(1 V c k io 二室模型静脉滴注给药,滴注开始后血药浓度与时间 t 的关系。 k 2. lg (X u X u ) ——t IgX u 2.303 单室模型静脉注射给药,以尚待排泄的原形药物量(即亏量)的对数与时间 药物以非线性过程消除,且在体内呈单室模型特征时,静脉注射后,其血药浓度曲线下面积与剂量 X0的关系。 单室模型血管外给药负荷剂量与给药周期的关系。 三、回答下列问题 1. 缓控释制剂释放度测定至少需几个时间点?各时间点测定有何基本要求?有何意义? C ss X 。 kt V(1 e k ) t 的关系。? 多剂量给药时,按一定剂量、一定给药时间间隔、多剂量重复给药,当 n 充分大时,稳态血药浓度(或坪浓度) 与时间t 的关系。 4. AUC X o V m V (k m X o 2V k 10 e X 。 k k X 0 (1 e k )(1 e a ) 大连海事大学实验报告 专业班级:环境工程2011-1 学号:2220113199 姓名:陈凡 课程名称:数据采集与处理技术 实验时间:6月18号 指导教师:刘明(电航101) 实验名称:实验三 金属箔式应变片——全桥性能实验 一、实验目的:了解全桥测量电路的优点。 二、基本原理:全桥测量电路中,将受力方向相同的两应变片接入电桥对边,相反的应变片接入电桥邻边。当应变片初始阻值:R 1=R 2=R 3=R 4,其变化值ΔR 1=ΔR 2=ΔR 3=ΔR 4时,其桥路输出电压U 03=KEε。其输出灵敏度比半桥又提高了一倍,非线性误差和温度误差均得到改善。 三、需用器件和单元:同实验二。 四、实验步骤: 1、将托盘安装到应变传感器的托盘支点上。将实验模板差动放大器调零:用导线将实验模板上的±15v 、⊥插口与主机箱电源±15v 、⊥分别相连,再将实验模板中的放大器的两输入口短接(V i =0);调节放大器的增益电位器R W3大约到中间位置(先逆时针旋转到底,再顺时针旋转2圈);将主机箱电压表的量程切换开关打到2V 档,合上主机箱电源开关;调节实验模板放大器的调零电位器R W4,使电压表显示为零。 图3—1 全桥性能实验接线图 2、2、拆去放大器输入端口的短接线,根据图3—1接线。实验方法与实验二相同,将实验数据填入 表3画出实验曲线;进行灵敏度和非线性误差计算。实验完毕,关闭电源。 表2 五、实验数据处理 1、根据表2画出实验U-W 曲线 取图中点(20,0.015)、(200,0.157)得曲线斜K=S 2=ΔU/ΔW=(0.157-0.015)/(200-20)=0.000789v/g Δm 在点(60,0.047)处取得,Δm=0.001,δ=Δm/y FS ×100%=0.001/200×100%=0.0005% 六、思考题: 1、测量中,当两组对边(R 1、R 3为对边)电阻值R 相同时,即R 1=R 3,R 2=R 4,而R 1≠R 2时,是否可以组成全桥:(1)可以(2)不可以。 2、某工程技术人员在进行材料拉力测试时在棒材上贴了两组应变片,如图3—2,如何利用这四片应变片组成电桥,是否需要外加电阻。 图3-2应变式传感器受拉时传感器圆周面展开图药物的体内动力学过程分析

1-药动学实验讲义(药物动力学单隔室模型模拟实验)

药代动力学代表计算题

测量刚体的转动惯量实验报告及数据处理

大学物理实验报告数据处理及误差分析

药物代谢动力学实验讲义

药物分析实验

关于药物分析实验数据处理

叠加原理 实验报告范文(含数据处理)

山东大学期末考试药物代谢动力学模拟卷答案

数据采集与处理实验报告3