融通智慧的阿育王寺碑

浅说石刻和史料在作证海清寺阿育王塔的历史沿革

浅说石刻和史料在作证海清寺阿育王塔的历史沿革任何事物的发展,都是从无到有,从小到大、从兴到衰、直至灭亡,或者延续。

海清寺阿育王塔就是一个最好的范例。

上世纪七十年代,市革命委员会、市文教局在阿育王塔前镌刻两块碑刻说明:该塔造于北宋天圣年间(1023年,1026年)。

古迹、遗存、史料永远在“说话”,它是历史的见证。

有了它们,就会给现今的社会带来人文和人气。

随之而来的就是商机,给地方带来繁荣和兴旺。

这就是良性循环,更是当今社会发展的需要。

海清寺阿育王塔深厚、悠久的历史文化底蕴,这对于打造今天的港城成为国际海城市、旅游城市是一项不可多得的宝贵资源。

笔者终身有幸,与宝塔相邻为伴。

常年与石刻及历史爱好者尽心潜挖、考证、研讨,对海清寺阿育王塔的历史演化过程,有了一点新的看法,现汇报如下:一、五代十国(晚唐)之说(907年—960年):l、明海州通判唐伯元《游青峰记》碑云:“...寺前有塔,起梁宋年间。

”即923年—960年之间(《嘉庆海州志》);②宋海清寺塔壁碑记云:“...时大宋建隆元年...。

”即960年(连云一瞥);③民国十五年(公元1926年),革命烈士姜国元诗云:“炎宋初期见塔新...”即960年左右(花果山山志);④宋刘太素碑(公元1031年)云:“煨烬之末,舍利辉赫...(说明晚唐是木塔)。

...本吴境之东偏废址...”即902年—937年(花果山山志);⑤宋盛延德(公元1025年)、苏可久(公元1028年)、单和(公元1032年)等多块碑云为:添修、同修、同兴、添兴等字语中推断,即1023年—1032年建造或添建此塔,(花果山山志)。

三武灭佛中第三次灭佛,在唐武宗(李炎)841年至846年,而宋刘太素碑(1031年)云该塔在吴境(902年—937年)时为废址,明显地使我们感悟到,从841年到937年之间,海清寺阿育王塔是不复存在的了。

从上述浅析中,晚唐时期修建的海清寺塔应该在937年至960年之间,也就是说,北宋之前就有了木质宝塔,是七层楼阁式宝塔。

宁波阿育王寺:神历史,神宝贝,神通告

宁波阿育王寺:神历史,神宝贝,神通告

阿育王寺,位于宁波市鄞州区五乡镇宝幢太白山麓华顶峰下,始建于西晋武帝太康三年(公元282年),已历经1700多年历史。

阿育王寺素有“东南佛国”之称,是佛教禅宗名寺,中国佛教“五山第五”。

因寺内珍藏佛国珍宝释迦牟尼的真身舍利及玲珑精致的舍利宝塔而闻名中外,1984年被国务院公布为“全国汉族地区佛教重点寺院”。

2006年05月25日,阿育王寺作为元至清时期古建筑,被国务院批准列入第六批全国重点文物保护单位名单。

阿育王寺内较完整地保存着历代碑碣、石刻、匾额以及经藏古籍等文物。

有唐范的书“阿育王寺常住田碑”、宋苏轼书“宸奎阁碑铭”、宋张九成撰书的“妙喜泉铭”和元、明、清历代碑额现代碑刻58块,有唐雕四天王石像、唐贯休画十六尊者石刻、殿内栋上有宋高宗的“佛顶光明之塔”、宋孝宗御书“妙胜之御”、清乾隆御笔“觉行俱圆”等许多匾额和藏经楼上清雍正版本《龙藏》7247卷、《碛砂版大藏经》等珍品。

其中以《阿育王寺常住田碑》《宸奎阁碑记》和《妙喜泉铭》最为珍贵。

图片均为乐艺会艺术图库资料,版权所有。

兰州碑林导游词_导游词

兰州碑林导游词兰州碑林还陈列着翻刻或收集到的甘肃著名碑刻,有汉和西夏两种文字的西夏碑、汉藏两种文字的大崇教寺碑、汉蒙两种文字的西宁王碑、汉和八思巴文两种文字的镇海寺碑,王仁裕神道碑、弘化公主墓碑、岣嵝碑等。

下面是带来的兰州碑林导游词,希望可以帮到大家。

篇一:兰州碑林导游词欢迎大家来到这!我是你们的导游,我姓x,大家可以叫我小x。

为了便于大家参观游玩,下面我首先大家介绍一下。

兰州碑林还陈列着翻刻或收集到的甘肃著名碑刻,有汉和西夏两种文字的西夏碑、汉藏两种文字的大崇教寺碑、汉蒙两种文字的西宁王碑、汉和八思巴文两种文字的镇海寺碑,王仁裕神道碑、弘化公主墓碑、岣嵝碑等。

东西碑廊陈列着历代甘肃籍名人作品和历代名人手札。

从东汉的草圣张芝,东汉末年至曹魏时期的梁鹄,西晋索靖,唐代的李世民、李白,一直至明清及以后的胡缵宗、邹应龙、邢澍、张澍、安维峻、刘尔忻、马福祥、梁启超、范振绪等。

草圣阁檐下分别是赵朴初题写的“兰州碑林”,“塔影河声”,启功题写的“草圣阁”,朱乃正题写的“翰墨流芳”,黎泉题写的“黄河第一阁”等牌匾。

一楼陈列着从陇原大地上出土或发现的书法珍品,有大地湾出土的陶器上的刻画符号,礼县秦公大墓出土的古篆,庆阳发现的秦诏版,1 / 8以及怀素《自叙帖》丙辰本。

中国的文字,到商朝时期的甲骨丈、金文已是成熟的文字,但产生的年代不可考。

大地湾第一期文化的部分陶器口上发现的十多种刻画符号,有类似水波纹状的,有类似植物生长的,还有直线和曲线相交的形纹等。

这些介于图画和文字之间的朱彩符号,在年代上早于半坡的刻画符号千年以上,又与仰韶时代种类逐渐增多的刻画符号有着非常密切的联系,甚至有些刻画符号与半坡的完全一致,这无疑为中国的文字起源提供了极为重要的资料和线索。

原始人最早采用“结绳记事”的方法记录数字和简单事件,后来逐渐抽象、概括出有固定含义、能在较大范围内通用的符号——原始文字和数字符号。

天水地区本来就是伏羲文化的源头,早就广泛流传着伏羲造书契以代结绳记事的民间传说,也就是这一地区的原始人类最早运用刻画符号,代替结绳记事的创举留在先民们的记忆里。

弥勒造像碑——现身人间的未来之佛

( 作者简介:汪培梓,河南省郑州博物馆研 究员,学术研究部主任;张席,河南省郑州 博物馆助理馆员)

碑 身 两 侧 分 别 雕 刻 有“ 释 迦 诞生”故事图、听法图以及天人、 供养人等。

在中国古代的佛教造像或塑 像 中, 弥 勒 形 象 共 有 三 个。 第 一 个 形 象 出 现 在 十 六 国 时 期, 为 交 脚 弥 勒 菩 萨 形 象。 该 形 象 依 据 弥

勒 上 生 经, 说 他 本 是 世 间 的 凡 夫 俗子,受到佛的预记,上生兜率天, 成 为 登 十 地 成 等 正 觉 的 菩 萨, 演 说 佛 法, 解 救 众 生。 第 二 个 形 象 出 现 在 北 魏 时 期, 演 变 为 禅 定 式 或 倚 坐 式 佛 装 形 象。 该 形 象 依 据 弥 勒 下 生 经, 说 他 将 由 兜 率 天 下 到 人 世 间, 接 替 释 迦 牟 尼 佛 进 行 教 化, 由 菩 萨 变 为 未 来 佛。 第 三 个 形 象 五 代 开 始 出 现, 再 演 变 为 肥头大耳、咧嘴长笑、身荷布袋、 袒 胸 露 腹、 盘 腿 而 坐 的 胖 和 尚 形 象。 而 弥 勒 造 像 碑 主 题 雕 塑 突 显 的 正 是 弥 勒 作 为 未 来 佛 的 形 象, 辅助塑像也是表现的相关情节。

右 边 刻 文 殊 师 利, 其 旁 边 及 下 方 有 听 法 比 丘 多 人, 构 成 维 摩 文 殊 师 利 问 疾 图。 龛 内 两 侧 由 内 至 外 分别刻迦叶、阿难二弟子和观音、 大 势 至 二 菩 萨。 座 下 刻 二 比 丘 供 养 像, 左 侧 题 刻“ 邑 师 道 哈 ”, 右 侧 题 刻“ 比 丘 道 胜”。 佛 龛 上 方刻比丘、比丘尼,合掌做听法相。 龛 额 刻 坐 佛 七 尊, 两 旁 各 列 一 化 生 做 供 养 状。 龛 外 左 右 分 列 一 力 士, 长 须 瞪 目, 面 向 龛 内。 力 士 下方两侧分别有二比丘侍佛供养。

礼佛七宝阿育王塔策划案

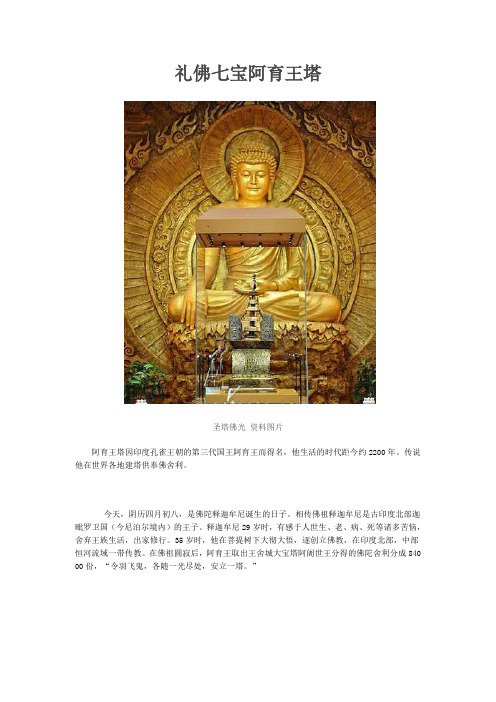

礼佛七宝阿育王塔圣塔佛光资料图片阿育王塔因印度孔雀王朝的第三代国王阿育王而得名,他生活的时代距今约2200年。

传说他在世界各地建塔供奉佛舍利。

今天,阴历四月初八,是佛陀释迦牟尼诞生的日子。

相传佛祖释迦牟尼是古印度北部迦毗罗卫国(今尼泊尔境内)的王子。

释迦牟尼29岁时,有感于人世生、老、病、死等诸多苦恼,舍弃王族生活,出家修行。

35岁时,他在菩提树下大彻大悟,逐创立佛教,在印度北部,中部恒河流域一带传教。

在佛祖圆寂后,阿育王取出王舍城大宝塔阿阇世王分得的佛陀舍利分成840 00份,“令羽飞鬼,各随一光尽处,安立一塔。

”圣塔佛光2008年11月21日,北宋长干寺地宫内出土的七宝阿育王塔从铁函中被成功“请”出。

体形硕大的宝塔金光闪闪,周身镶嵌宝石,塔上遍布佛教故事,千年之前的制造工艺美轮美奂。

根据碑文、塔身文字和X光片互相印证,专家确认,宝塔内瘗藏的就是佛教界的最高圣物“佛顶真骨”(释迦牟尼头顶骨舍利)。

在这个不寻常的日子,我们来到了南京朝天宫的崇圣殿,礼佛七宝阿育王塔。

圣塔佛光阿育王塔是一种造型独特的佛塔,这种造型的塔大都建造于五代至两宋时期。

据说,发明七宝阿育王塔的是五代十国时期吴越国的最后一个国王钱弘俶。

公元955年,钱弘俶命人造八万四千金涂塔,这种小塔就是七宝阿育王塔,每个塔的塔身有四面,每面绘有梵史故事,并以五百塔遣使颁日本。

圣塔佛光今天一早就天降祥瑞,彷佛佛陀诞生的日子,“无忧树枝九龙吐香水,金盆沐浴太子降皇宫”。

朝天宫并没有因下雨而游客减少,戒备森严的安检平添几分神秘庄严。

从进了崇圣殿的门开始,佛光照耀,祥云环绕,此生有幸,躬逢盛事。

圣塔佛光阿育王塔迄今发现的国内实物约有50余座,绝大部分出土于江浙地区,如杭州雷峰塔地宫。

专家们证实,此次出土的阿育王塔为世界之最,塔高120厘米,底座边长40厘米,堪称“塔王”。

该塔是目前发现制作最精良、工艺最复杂、造型最奇特的阿育王塔,概括了木作、金银作、石刻、铁器加工和珠宝镶嵌等多个领域,为北宋银作手工艺之集大成者,满工之最,观者莫不啧啧而叹。

「古迹史话」阿育王传教惠明寺建塔

「古迹史话」阿育王传教惠明寺建塔全国重点文物保护单位之十八——晋源阿育王塔朗读者碧涧流泉阿育王塔,又称惠明寺(亦称净明寺)舍利塔,位于晋源区晋源街办古城营村,在晋源二中和古城营小学(两所学校紧紧相连)的操场上。

是古晋阳城中著名的佛教寺院惠明寺的唯一遗存。

阿育王塔创建于隋仁寿二年(602年),明洪武十八年(1385年)重修。

原为惠明寺寺内建筑,现寺无存,仅存阿育王塔,2004年,被山西省人民政府公布为省重点文物保护单位,2013年3月5月,被国务院公布为第七批国家重点文物保护单位。

阿育王塔号称'古塔凌苍',为明清太原县八景之一,位于古晋阳城西城中央。

塔总高25米,占地面积196平方米。

塔为喇嘛式,宝瓶形状,下有塔基二层。

塔基为方形,高1.65米,边长14米,塔座也是方形,边长8.8米,塔身为实心白色圆形覆钵状。

上置圆锥形13层相轮组成塔脖,圆形攒尖顶,上至琉璃露盘塔刹。

相轮上覆有流苏的华盖,上端为木质华盖,周边悬吊着铁铃,华盖上是琉璃瓦塔顶。

据《元一统志》记载,北宋太平兴国年,晋阳城毁,惠明寺及佛塔亦同时倾圯。

其后此处显现灵光,宋朝第三位皇帝宋真宗赵恒命重建惠明寺及高90米之木塔。

咸平二年(999年),塔又遭地震并雷电毁。

咸平六年(1003年),朝廷遣内侍王守真等率诸州兵1300余人重建,景德三年(1006年)建成。

新塔改为砖砌实心塔,塔身累瓮九级,高约52米,皇帝降诏以汾州僧启为住持,并钦赐金书。

此次重修由皇家内库下拨银两,其规模之大可想而知。

这次重修可以从元丰八年(1085年)资政殿学士河东路经略安抚使--吕惠卿在《惠明寺舍利塔碑》(现存晋祠博物馆)“沼广堂庐五十有四间”的记载中,可得到证实。

时至元末,惠明寺及舍利塔再遭战争火毁。

明洪武十八年(1385年),有僧德阂化缘募资,在原址上重修惠明寺和阿育王塔,修成了现存的阿育王塔。

此后,明正德、清康熙年间都曾修葺,傅山先生撰写的《重修惠明寺舍利塔碑记》都有记载。

西安旅游景点

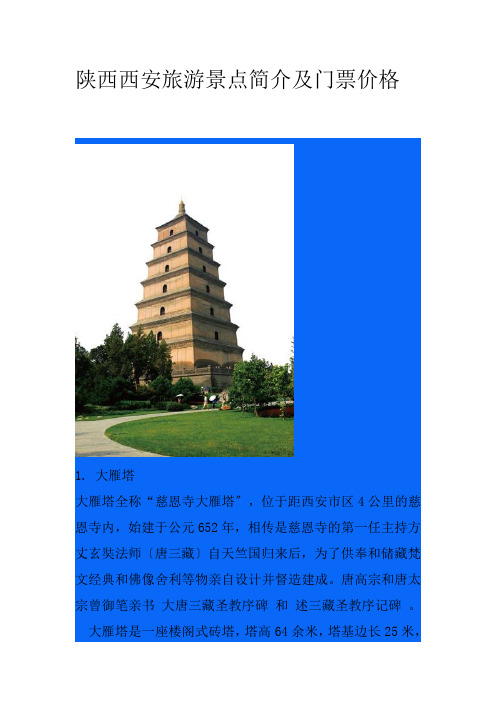

陕西西安旅游景点简介及门票价格1. 大雁塔大雁塔全称“慈恩寺大雁塔〞,位于距西安市区4公里的慈恩寺内,始建于公元652年,相传是慈恩寺的第一任主持方丈玄奘法师〔唐三藏〕自天竺国归来后,为了供奉和储藏梵文经典和佛像舍利等物亲自设计并督造建成。

唐高宗和唐太宗曾御笔亲书大唐三藏圣教序碑和述三藏圣教序记碑。

大雁塔是一座楼阁式砖塔,塔高64余米,塔基边长25米,共有七层,塔身呈方形锥体。

全塔采用磨砖对缝,砖墙上显示出棱柱,可以明显分出墙壁开间,具有中国传统建筑艺术的风格。

附近还有曲江池、杏圆和乐游原等景点,风景秀丽。

大雁塔是西安市的标记性建筑,是必游之地。

近年来,由于西安市区环境等方面的因素,大雁塔已倾斜了1米有余。

门票:大慈恩寺28元登塔20元〔别的收〕2。

华清池华清池位于西安市临潼区骊山北侧,东距西安30公里。

华清池因为有唐玄宗和杨贵妃的传说而名声远播,其实华清池的历史非常悠久,相传早在西周时期,周幽王就曾在此建骊宫;后世的秦始皇、汉武帝也都在这里成立行宫;唐代更是大兴土木,出格是唐玄宗天宝年间修建的宫殿楼阁更为豪华,并正式改名为“华清宫〞。

门票:旺季70元/人淡季40元/人半票40元/人兵马俑是始皇陵的从葬坑,位于秦始皇陵东侧约1公里半处,发现于1974年,是当代最重要的考古发现之一。

一号坑是本地农民打井时发现的,后经钻探又先后发现二、三号坑,此中一号坑最大,面积达14260平方米。

三个坑共开掘出700多件陶俑、100多乘战车、400多匹陶马、10万多件刀兵。

陶俑身高在1米75至1米85之间,按照打扮服装、神态、发式的不同,可以分为将军俑,武士俑,车士俑等。

坑内还出土有剑、矛、戟、弯刀等青铜刀兵,虽然埋在土里两千多年,依然刀锋锐利,闪闪发光,可以视为世界冶金史上的奇迹。

秦始皇兵马俑规模宏大,场面威武,具有很高的艺术价值。

目前展出的大局部为一号坑中的兵马俑,由于庇护技术有限,已回埋4000余,只展出1000多个。

云南古碑精选

云南古碑精选

1. 大理国段氏德化铭碑:位于云南省大理市崇圣寺三塔公园内,是大理国时期的重要文物,碑文用汉字书写,详细记载了大理国的历史沿革和政治文化状况。

2. 南诏德化碑:又称“天宝战争纪念碑”,位于大理古城西北郊点苍山中和峰麓,是唐代南诏国时期的石刻,内容主要记载了南诏与唐王朝的关系以及南诏统一洱海地区的过程,具有极高的历史研究价值。

3. 筇竹寺五百罗汉造像记碑:位于昆明西郊玉案山筇竹寺内,此碑记载了筇竹寺五百罗汉彩塑的由来及创建过程,是研究云南佛教艺术史的重要实物资料。

4. 丽江木府忠义坊碑:位于丽江古城内的木府忠义坊前,立于明万历年间,碑文记载了明代丽江土司木氏家族效忠明朝、治理边疆的事迹。

5. 建水文庙泮池碑林:位于云南省红河哈尼族彝族自治州建水县文庙内,其中汇集了明清以来诸多名人的书法碑刻,内容涉及儒家经典、诗词歌赋等,是中国西南地区规模较大的碑林之一。

宁波东钱湖旅游度假区旅游发展规划

目录第一章旅游发展现状特点与SWOT分析 (4)一.旅游业现状 (4)二.旅游业发展的SWOT分析 (4)三.世博会带来新的旅游发展契机 (6)四.相关规划对东钱湖的发展定位 (7)第二章旅游资源分析 (10)一.自然地理要素 (10)二.旅游资源调查 (14)三.旅游发展的区域分析 (28)四.旅游资源分析与评价 (31)第三章旅游度假区范围、性质与发展目标 (40)一.东钱湖旅游度假区旅游发展总体定位 (40)二.旅游度假区范围的划定 (40)三.旅游度假区性质 (41)四.旅游发展目标 (41)五.东钱湖旅游度假区在宁波市、浙江省、长三角及全国的地位 (44)第四章旅游发展战略 (46)一.战略指导思想 (46)二.发展战略 (46)三.逐步实施战略转变 (47)第五章旅游客源市场调查分析 (50)一.国际、国内旅游客源市场的发展特点与趋势 (50)二.旅游客源市场发展的有利、不利因素 (51)三.旅游目标客源市场的确定与分析 (52)四.旅游客源市场调查统计与数理分析 (55)第六章旅游目标市场及发展预测 (75)一.重点目标客源的确定和细分分析 (75)二.东钱湖旅游客源市场趋势预测 (96)第七章旅游度假区形象定位与营销策略 (105)一.东钱湖旅游形象的现状与问题 (105)二.东钱湖旅游形象的地方文脉 (105)三.东钱湖旅游形象本底认知的受众调查 (106)四.东钱湖旅游的总体形象定位 (107)五.旅游形象感知系统的设计 (109)六.旅游主题口号及形象传播 (113)七.旅游形象建设实施建议 (115)八.旅游市场促销策略 (118)九.旅游产品与旅游项目营销 (121)十.旅游客源市场的促销建议 (124)第八章规划分区与结构布局 (127)一.分区原则 (127)二.旅游分区 (127)三.旅游发展空间布局结构 (128)四.旅游交通骨架 (129)第九章旅游产品开发与项目策划 (130)一.旅游产品现状与问题 (130)二.旅游产品体系规划 (131)三.旅游产品与空间整合分析 (135)四.旅游产品特色规划 (137)五.旅游项目策划 (139)六.特色项目分类 (155)七.旅游游线组织 (158)八.拳头产品 (168)第十章旅游产业要素规划 (170)一.导游与旅行社业规划 (170)二.宾馆住宿接待业发展规划 (172)三.餐饮服务业发展规划 (176)四.文化娱乐业发展规划 (178)五.旅游商品与购物规划 (182)六.旅游道路交通规划 (186)七. 旅游相关产业规划 (194)第十一章土地利用协调规划 (196)一.土地资源利用现状 (196)二、用地规划原则 (197)三、土地利用规划 (198)第十二章保护培育规划 (202)一、保护培育的对象和类型 (202)二、保护培育的原则、分级和措施 (202)第十三章景观绿化建设 (205)一.现状分析与评价 (205)二.规划原则与建设目标 (209)三.旅游度假区植物景观规划 (210)四.植被抚育与优化 (212)五.野生动植物保护规划 (216)第十四章环境保护规划 (218)一.环境现状 (218)二.旅游容量 (218)三.环境保护规划 (224)四.环卫设施规划 (230)第十五章旅游支持与保障系统规划 (234)一.政府管理保障与管理机制、体制创新 (234)二.旅游发展的产业政策 (236)三.旅游发展的科技保障 (239)四.生态环境保护与建设 (239)五.信息传递系统 (242)六.历史文化保护 (244)七.安全防灾系统 (246)第十六章分期发展规划 (251)一.近期(2003-2005):建设开拓期 (251)二.中期(2006-2010):发展壮大期 (253)三.远期(2011-2020):繁荣成熟期 (255)第十七章投资效益与影响评估 (257)一.东钱湖旅游度假区旅游开发的经济效益分析 (257)二.旅游投入的成本-收益评估(政府收益评估) (270)三.发展旅游对东钱湖旅游度假区社会、经济和环境的影响评估 (273)第一章旅游发展现状特点与SWOT分析一.旅游业现状具有“太湖气魄、西子风韵”的东钱湖自古以来便是浙江东部著名的风景胜地,湖光山色明秀质朴,自然山水风光与人文名胜古迹相映生辉。

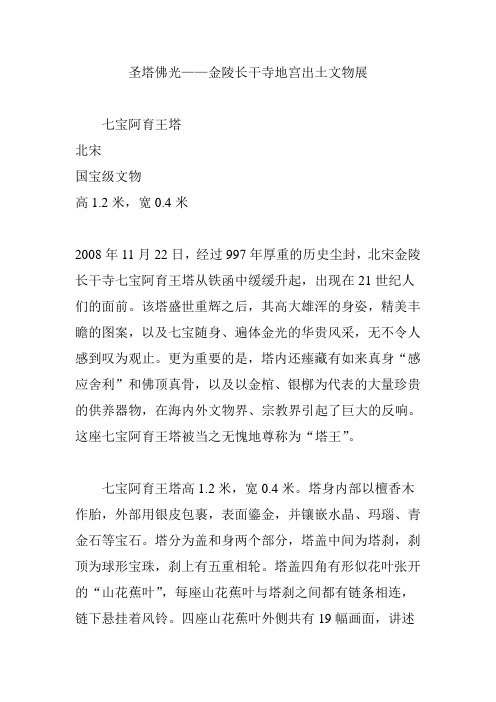

圣塔佛光——金陵长干寺地宫出土文物展

圣塔佛光——金陵长干寺地宫出土文物展七宝阿育王塔北宋国宝级文物高1.2米,宽0.4米2008年11月22日,经过997年厚重的历史尘封,北宋金陵长干寺七宝阿育王塔从铁函中缓缓升起,出现在21世纪人们的面前。

该塔盛世重辉之后,其高大雄浑的身姿,精美丰瞻的图案,以及七宝随身、遍体金光的华贵风采,无不令人感到叹为观止。

更为重要的是,塔内还瘗藏有如来真身“感应舍利”和佛顶真骨,以及以金棺、银槨为代表的大量珍贵的供养器物,在海内外文物界、宗教界引起了巨大的反响。

这座七宝阿育王塔被当之无愧地尊称为“塔王”。

七宝阿育王塔高1.2米,宽0.4米。

塔身内部以檀香木作胎,外部用银皮包裹,表面鎏金,并镶嵌水晶、玛瑙、青金石等宝石。

塔分为盖和身两个部分,塔盖中间为塔刹,刹顶为球形宝珠,刹上有五重相轮。

塔盖四角有形似花叶张开的“山花蕉叶”,每座山花蕉叶与塔刹之间都有链条相连,链下悬挂着风铃。

四座山花蕉叶外侧共有19幅画面,讲述了佛祖从母亲右肋降生,出生时七步生莲、双龙灌浴,削发出家、菩提树下觉悟成道、鹿野苑初转法轮、示寂涅槃的故事,表现了佛祖释迦牟尼从诞生、出家、苦修,到觉悟、传法、涅槃的人生过程。

而塔身是四幅大型佛祖本生变相,塔身的铭文说明,它们分别描绘了萨埵太子舍身饲虎、大光明王施首、尸毗王割肉贸鸽、须大拿王布施的场景。

传说佛祖于今世之前经历过无数次生命轮回,无论为人还是为动物均舍身向善,这四幅变相即截取了佛祖前生的四次壮举,这些图案传递的是历劫求道、度己度人的佛教精神。

整座塔上下满饰姿式各异的佛像,以及护法神器——金刚杵,塔身四隅各设一只站立的大鹏金翅鸟。

阿育王塔外部还錾刻有20条铭文,除“皇帝万岁”、“重臣千秋”、“天下民安”和“风调雨顺”四字吉语外,主要记述捐赠者的身份、姓名、捐赠物品及种类,以及打造变相等内容,例如塔刹根部錾刻的铭文为:“扬州仁曹坊浦宅女弟子刘氏一娘,舍银玖两叁分打造相轮,并钱壹贯文省记。

”而塔座顶面两处椭圆形的开光中,錾刻了上百字的铭文,记载了北宋大中祥符四年(公元1011年),在演化大师可政、守滑州助教王文、会首张重旺等人的倡导募化下,众位施主捐舍银一百二十二两、金二两八钱半、檀香七斤、大圣七宝念珠,以及水晶珠宝等物,聘用扬州工匠朱承信等人打造七宝阿育王塔的事迹,这对了解七宝阿育王塔的建造过程提供了关键性的史料。

四川龙兴寺舍利宝塔修复落成

作者: 正乘;李余

出版物刊名: 法音

页码: 45-46页

主题词: 舍利宝塔;龙兴寺;清定法师;舍利塔;爱道堂;宝光寺;能海;东北一角;文殊院;弘治年间

摘要:<正> 本刊讯一九八五年十月六日,能海法师的得法弟子清定法师以及成都宝光寺、文殊院、爱道堂部分僧尼和信教群众五百余人,前往彭县参加龙兴寺舍利宝塔落成典礼,他们依照显密宗教仪式举行开光上供法会。

龙兴寺是四川著名古寺,该寺舍利塔传为阿育王时所造,是四川仅有的四座舍利塔之一。

明弘治年间,缺去东北一角,只存三面。

清乾隆五十六年五月地震,塔顶四裂而不坠。

一九二二年除夕,南半部坍塌,金塔仅存四分之一,至今巍然屹立,成。

六禁碑的启示

六禁碑的启示

杨焕英;董晓明

【期刊名称】《云南档案》

【年(卷),期】2002(000)002

【摘要】@@ 环境是人类赖以生存的基础,生态环境的状况将直接关系到人类生活的质量.长期以来,人类为了生存,和大自然展开了不屈不挠的斗争,从石器时代到当今现代化时代,不断创造了物质财富,建立起文明,推进了社会的发展.然而人类在不断开创文明的同时,也在掠夺性地破坏地球,破坏生息繁衍的环境.因此,进入新世纪,治理生态环境,保护资源,促进人与自然和谐相处成了当务之急.

【总页数】2页(P38-39)

【作者】杨焕英;董晓明

【作者单位】鹤庆县档案局;鹤庆县档案局

【正文语种】中文

【相关文献】

1.风水话语与煤炭禁采:清代晋东南煤禁碑生成研究 [J], 曾伟

2.宋代阿育王塔图像之演变——以南宋大足宝顶山"释迦舍利宝塔禁中应现之图"碑和雷峰塔塔砖藏"王承益塔图"为例 [J], 吴天跃

3.禁碑政策下的曹魏石刻书法 [J], 陆嘉磊

4.北京警方首次公布六类废品禁卖禁收 [J],

5.武汉新洲区六步骤做好“禁实”“禁黏”工作 [J], 刘晓芳

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

宁波东钱湖旅游度假区旅游发展规划

目录第一章旅游发展现状特点与SWOT分析 (4)一.旅游业现状 (4)二.旅游业发展的SWOT分析 (4)三.世博会带来新的旅游发展契机 (6)四.相关规划对东钱湖的发展定位 (7)第二章旅游资源分析 (10)一.自然地理要素 (10)二.旅游资源调查 (14)三.旅游发展的区域分析 (28)四.旅游资源分析与评价 (31)第三章旅游度假区范围、性质与发展目标 (40)一.东钱湖旅游度假区旅游发展总体定位 (40)二.旅游度假区范围的划定 (40)三.旅游度假区性质 (41)四.旅游发展目标 (41)五.东钱湖旅游度假区在宁波市、浙江省、长三角及全国的地位 (44)第四章旅游发展战略 (46)一.战略指导思想 (46)二.发展战略 (46)三.逐步实施战略转变 (47)第五章旅游客源市场调查分析 (50)一.国际、国内旅游客源市场的发展特点与趋势 (50)二.旅游客源市场发展的有利、不利因素 (51)三.旅游目标客源市场的确定与分析 (52)四.旅游客源市场调查统计与数理分析 (55)第六章旅游目标市场及发展预测 (75)一.重点目标客源的确定和细分分析 (75)二.东钱湖旅游客源市场趋势预测 (96)第七章旅游度假区形象定位与营销策略 (105)一.东钱湖旅游形象的现状与问题 (105)二.东钱湖旅游形象的地方文脉 (105)三.东钱湖旅游形象本底认知的受众调查 (106)四.东钱湖旅游的总体形象定位 (107)五.旅游形象感知系统的设计 (109)六.旅游主题口号及形象传播 (113)七.旅游形象建设实施建议 (115)八.旅游市场促销策略 (118)九.旅游产品与旅游项目营销 (121)十.旅游客源市场的促销建议 (124)第八章规划分区与结构布局 (127)一.分区原则 (127)二.旅游分区 (127)三.旅游发展空间布局结构 (128)四.旅游交通骨架 (129)第九章旅游产品开发与项目策划 (130)一.旅游产品现状与问题 (130)二.旅游产品体系规划 (131)三.旅游产品与空间整合分析 (135)四.旅游产品特色规划 (137)五.旅游项目策划 (139)六.特色项目分类 (155)七.旅游游线组织 (158)八.拳头产品 (168)第十章旅游产业要素规划 (170)一.导游与旅行社业规划 (170)二.宾馆住宿接待业发展规划 (172)三.餐饮服务业发展规划 (176)四.文化娱乐业发展规划 (178)五.旅游商品与购物规划 (182)六.旅游道路交通规划 (186)七. 旅游相关产业规划 (194)第十一章土地利用协调规划 (196)一.土地资源利用现状 (196)二、用地规划原则 (197)三、土地利用规划 (198)第十二章保护培育规划 (202)一、保护培育的对象和类型 (202)二、保护培育的原则、分级和措施 (202)第十三章景观绿化建设 (205)一.现状分析与评价 (205)二.规划原则与建设目标 (209)三.旅游度假区植物景观规划 (210)四.植被抚育与优化 (212)五.野生动植物保护规划 (216)第十四章环境保护规划 (218)一.环境现状 (218)二.旅游容量 (218)三.环境保护规划 (224)四.环卫设施规划 (230)第十五章旅游支持与保障系统规划 (234)一.政府管理保障与管理机制、体制创新 (234)二.旅游发展的产业政策 (236)三.旅游发展的科技保障 (239)四.生态环境保护与建设 (239)五.信息传递系统 (242)六.历史文化保护 (244)七.安全防灾系统 (246)第十六章分期发展规划 (251)一.近期(2003-2005):建设开拓期 (251)二.中期(2006-2010):发展壮大期 (253)三.远期(2011-2020):繁荣成熟期 (255)第十七章投资效益与影响评估 (257)一.东钱湖旅游度假区旅游开发的经济效益分析 (257)二.旅游投入的成本-收益评估(政府收益评估) (270)三.发展旅游对东钱湖旅游度假区社会、经济和环境的影响评估 (273)第一章旅游发展现状特点与SWOT分析一.旅游业现状具有“太湖气魄、西子风韵”的东钱湖自古以来便是浙江东部著名的风景胜地,湖光山色明秀质朴,自然山水风光与人文名胜古迹相映生辉。

阿育王塔即将出函资料

阿育王塔即将出函南京大报恩寺遗址出土的北宋长干寺神秘铁函放置在朝天宫地库已经三个多月了。

8月6日,大报恩寺遗址北宋长干寺地宫内神秘铁函成功开启,1.3米高的铁函已揭开了两层盖板,露出了里面金光闪耀的鎏金七宝阿育王塔的塔刹,令人振奋。

正当人们期盼着,等待着希望能马上看到鎏金“塔王”的真容,以及塔身中究竟有没有碑文上记载的圣感舍利、佛顶真骨、佛爪、佛发、诸圣舍利这些圣物时,8月10日传来一个消息,阿育王塔被铁函“锁”住了,无法取出,“开宝”工作只得暂停。

三个多月,记者不断接到读者电话询问铁函的近况。

记者终于从南京市博物馆得到了令人兴奋的消息:该馆考古专家经过三个月的努力,终于用“蒸锅提碗”法解决了塔王出函的难题!阿育王塔出“函”指日可待,就在本月,这个国宝就可以重见天日了!这三个月又有何新发现四边夹缝里吸出好多“宝贝”,有千年前的“墨书”和精美宝石。

记者了解到,如今,包裹“塔王”的锦缎已经基本打开,专家用蒸馏水添加化学药品对锦缎进行了去污和消毒,对撒在锦缎上的金粉进行了加固。

考古人员从夹缝里取出一些小块的丝织物。

令考古专家惊奇的是,在丝织物上发现了“墨书”文字,保存十分完好。

经历近千年的文字仍然清晰可辨,专家对文字进行研究后发现,文字上大多书写的是捐献者的名字。

考古人员把丝织物储存在一个温度、湿度恒定,没有紫外线的环境下保护起来。

目前,塔王已完全露出上半身的真容,从上往里探视,可以看见塔腰处镶嵌了许多精美的各色宝石。

在清理中,考古人员又从四边的夹缝中吸出了许多宝物,有各类宝石、玻璃器皿、铜钱等文物,“有的珠子可能是塔身上掉下的,也有是捐献者放进去的。

”一位前天进地库看过铁函的相关人士告诉记者。

为什么一定要取出来“塔王”再不出函恐要被“氧化”,现在已经没有开启时那么“簇新”了。

在此之间,国家文物局多次组织专家学者来南京,对铁函进行考古论证。

专家看见,千年铁函内壁光滑,四面无缝,着实令人惊叹,认为必须完好保存,对研究古代的铸造技术是不可多得的实物。

连云港海清寺阿育王塔出土石函图像考略

连云港海清寺阿育王塔出土石函图像考略作者:赵旭来源:《文物春秋》2016年第04期[关键词]江苏连云港;海清寺阿育王塔;石函图像[摘要]江苏省连云港市海清寺阿育王塔现存塔身是北宋初年建造的。

1974年修复时,于塔心柱内发现一长方形砖室,出土了包括石函在内的大量佛教文物,对研究佛教文化具有重要价值。

关于石函上雕刻的图像,原发掘报告说是《涅槃变图》,笔者根据涅槃图和佛教音乐供养的比较分析,认为这是一幅《帝释梵天礼佛图》。

海清寺阿育王塔位于连云港市花果山大圣湖(原为大村水库)旁,现存塔身兴建于宋代天圣元年(1023)。

1974年,在对海清寺塔进行修复过程中,于塔心柱内发现一长方形砖室。

砖室正对塔的南门,南北长107厘米,东西宽80厘米,高195厘米,方向南偏西12。

,出土了27件佛教艺术精品。

石函是其中重要的一件。

石函置于砖室正中,用整块青砚石雕成。

连盖长90厘米,宽40厘米,高60厘米。

盖为盝顶,边坡四周浮雕四神:左青龙,右白虎,前朱雀,后玄武。

石函下连须弥座,浮雕四力士肩扛舍利函,手托函底(图一)。

石函两侧分别有浮雕画面,“前半部是诸天降十二部天乐迎佛入涅巢境。

前导者掌伞,第二人击钹,第三人执幡,第四人吹法螺。

后半部两面各有二小人架扶一顶冠长袍的长者,一为帝释,一为梵天,帝释和梵天后面是佛的十大弟子。

有的仰天长哭,有的俯首哀泣,形态各异,极其生动。

架扶二人头扎双髻,其余人众头部皆有项光,著宽肩大衣”(图二)。

原报告认为这两幅浮雕画面内容是《涅粲变图》,笔者认为其定名有误,应该是《帝释梵天礼佛图》。

《涅槃变图》的核心应该是释迦涅槃像。

公元2世纪时,在古印度的犍陀罗地区开始出现释迦涅槃图,为释迦在娑罗树下卧于佛床,众弟子哭泣的场面。

涅槃变相在我国始于北魏时期,只是具体表现内容有所不同。

有的省略娑罗树,如北宋时期的陕西子长的长钟山石窟、延安清凉山万佛洞及河北定州的静志寺等处所见。

早期中原、北方涅槃变相中的哀悼诸弟子造型比较单一,多立于涅槃台后方,唐代开始流行围绕释迦的环形布局,宋代的哀悼弟子形象沿袭了唐代环形布局,但因布局所限,众弟子数量不一。

阿育王寺常住田碑,一段承载历史的珍贵记忆

千年古刹。

第一次去的时候在修缮就没 能进去,11月份左右,银杏 黄了,哇,一地的落叶,美 美的。

祈福,放空,升华。

• 古朴大气的寺庙,风景好,人好,虽然远点,但是会得到宁静, 不会被骚扰。阿育王寺建于西晋,寺里有舍利宝塔。是一座非常 有历史的寺庙。阿育王寺离市区有些远好记住路,以免走错路。寺里提供免费香,可以在大雄宝殿自 己领取。寺里还有免费斋饭,所有人都可以吃。

阿育王寺始建于西晋,号 称六殊胜八吉样地,排名 一直在天下禅宗五山之中, 是中国现存唯一以阿育王 命名的千年古刹。寺内珍 藏着座名闻天下的佛祖舍 利宝塔。寺内有全省仅存 的两座元塔,和唐、宋、 明、清、民国及现代碑刻, 其中以《阿育王寺常住田 碑》、《宸奎阁碑记》和 《妙喜泉铭》最为珍贵。

每年农历八月桂花盛开之际,都会去阿育王寺烧香拜佛吃素斋,这 个习惯至今已延续了10年了。相比杭州的灵隐阿育王寺可以是现 有佛教寺院中的一股清流了。香客们不仅不需要买门票进寺院,可 以在寺院门口免费请香9支。寺院外的素斋馆中午有自助餐供应, 每位10元虽然菜品简单,但却别有一番滋味,斋饭后去寺院中绕 塔三圈也是院中僧人和香客们的必修之课。寺院中满载金、银、赤 等多种桂花,农历八月过后去,满院飘香,实在让人欢喜。寺院中 供奉舍利一枚,如遇重大活动之时,不定期向皈依的信徒开放瞻仰。

• 景色秀丽,静谧安详, 颇像一位得道的高僧

• 宠辱不惊,只是静静守 候着这一方净土

• 近2000年左右的历史了,远离城市喧嚣,商业化气息不是特别浓 厚,值得观瞻!该寺珍藏着一座内贮释迦牟尼真身舍利宝塔,在 中外佛教史上都享有盛誉。

• 想看舍利的要先到大雄宝殿的客堂那里填写一张批准条,得到批 准后可以到藏经阁二楼瞻仰舍利。

• 阿育王寺我倒是去过很多次了,虽然我不是很信佛,但是每次到 这个地方心中还是充满信仰的。地铁公交都很方便,多年前去的 时候还要门票 呢,现在都是免费了。香火还是很旺盛的,每逢节 假日基本上都是爆满的。每次看着一波又一波的人来朝拜,心里 总会升起几分感动。没事儿就去溜达一下,净化一下心灵。另外, 阿育王寺的后山也是值得一爬的。

好大王碑临习分享

好大王碑临习分享标题:好大王碑临习分享好大王碑,是中国历史上著名的石碑之一,其刻字内容涉及了丰富的历史信息和文化内涵。

本文将分享好大王碑的历史渊源、内容要点以及其在历史文化中的重要意义。

好大王碑位于中国河南省洛阳市南郊白马寺东侧。

它是北魏时期的一块巨型石碑,高16.6米,四面刻有文字。

碑文内容为北魏太武帝拓跋焘所撰写,刻于公元512年。

碑文采用隶书书写,内容丰富,记载了北魏太武帝的生平事迹、政绩,以及对佛教的信仰和支持。

在碑文中,太武帝自称“好大王”,故得名“好大王碑”。

好大王碑的内容主要可以分为三个方面:首先,碑文记载了北魏太武帝的生平事迹。

太武帝是北魏孝文帝的嫡长子,自幼即才华横溢。

他在位期间实行了一系列改革,推行“摈弃浮华、崇尚简朴”的政策,力图振兴国家。

碑文中详细描述了太武帝的治国理政之道,以及他对国家建设所作出的贡献。

其次,碑文还记录了太武帝对佛教的信仰和支持。

太武帝在位期间,积极倡导佛教,大力扶持僧侣,修建寺庙。

他甚至亲自撰写了《沙门神咒经》,为佛教的传播和发展作出了重要贡献。

好大王碑中反映了太武帝对佛教的信仰之深和支持之诚,也体现了北魏时期政教合一的特点。

最后,好大王碑的内容还包括了太武帝的家族背景和对后人的期许。

碑文中记载了太武帝的祖先,以及他对子孙后代的期望和教诲。

这些内容不仅展现了太武帝的家族历史,也反映了当时社会的价值观念和文化传统。

好大王碑作为中国历史上的重要文物,具有极高的历史和艺术价值。

它不仅是研究北魏历史的重要依据,也是了解中国古代政治、文化、宗教等方面的重要载体。

同时,好大王碑所蕴含的精神内涵,如简朴、信仰、孝道等,也对后人具有重要的启示和影响。

因此,好大王碑临习分享,有助于更加全面地了解中国古代历史文化,传承和弘扬中华民族的优秀传统。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

融通智慧的阿育王寺碑

作者:张蔚

来源:《文化交流》2014年第10期

佛学在江南的传布与发展,深、广、远,尤其对唐末吴越以来的文化有很大的影响。

在位于浙江省境内的全国汉族地区佛教重点寺院中,我以为明州(宁波)阿育王寺的几通遗存至今的唐宋碑刻,如《阿育王寺常住田碑》《宸奎阁碑》和《妙喜泉铭》颇能说明这一点。

许多寺院的唐宋碑刻早已淹没在历史尘埃中,仅留下碑文使人空自叹息,遑论更多连碑文也未留下的了。

《常住田碑》为唐碑,由万齐融撰,主要记录统治者赐予阿育王寺常住田的情况。

本由徐峤之书写的原碑已毁,但因明州刺史于季友邀剡越间隐士范的重书,不但将经典又凝于坚石,让后人知悉本不载于史书的范的其人及其“天骨俊逸”的书法,并且引出一段次韵相和的佳话,为经典复添浓墨重彩的一笔。

《常住田碑》是典型的正统寺碑,前序后铭,洋洋洒洒数千言。

通篇碑文洋溢着大唐盛世儒释道融合的气象,以佛语起,以道语终。

“我闻语寂灭者……谈逍遥者……”分别阐述了佛道两家对于“无欲则刚”的极端相似的理念。

佛家有度脱生死的寂灭之境,中国的道家同样有精神绝对自由的逍遥之境。

但是人活在现世,不论精神多么超脱也无法摆脱肉体的基本生存需要,尤其是粮食的供给,故而碑文紧接着便从上古传说引出封建社会的农本思想。

佛家要普渡众生,不能空谈义理。

人在本质上具有相同的局限,比如生命在自然面前是如此渺小,比如没有粮食生命便无法延续,在这里佛家与儒家传统思想有着共同的契合点。

中国自古倡导的“民以食为天”与佛家“众生皆等”从另一个角度理解竟是这般出奇的一致。

佛家作为外来文化,在中土发展千余年还有如此巨大的生命力,正因具有这些与中国本土文化共同的根基,佛法之兼收并蓄可见一斑。

中华文化是包容性极强的文化,她以大度开放的姿态接纳佛教,最终将其吸纳为传统文化的重要组成部分,佛教也逐渐融入社会生活的方方面面。

文学艺术受佛教文化的影响,因其自身华梵兼备的特殊形式在文学史与艺术史上显现出别样的韵味,在《常住田碑》的碑文中便有体现。

此文中梵语佛语的运用比比皆是,例如“全身踊出,僁如多宝之音;一爪圆开,宛是楼那之相”、“向使输柯王昧巴连之因,初微此塔;迦叶佛晦阎浮之迹,殆旷兹山”,这些便是使用华丽的骈文辞藻与梵语佛语相结合来盛赞阿育王寺和佛祖舍利塔的神圣。

同时,市民生活也因受佛教文化的影响而有所改变,《常住田碑》反映了其中一方面,如田地的开垦。

此碑的初衷是记录统治者赐予阿育王寺常住田的情况,也记录了一部分市民因寺院占有土地而改变的生活方式,例如“初湖之左右,夹壤二区,榛梗始艾,菑畬粗立。

僧徒理胜,力未赡农,童牧因闲,私窃种艺”、“与法言沙门,俗姓喻氏,贞己密行,惠心苦节,今屈知墅任,垂将十年”,可见,佛家文化在中华文化中扎根之深影响之远。

阿育王寺的另两块碑均由宋代士大夫撰文并书。

《宸奎阁碑》是苏轼在浙江任上时留下的唯一文墨实物,此碑文作于元祐六年(1091),记述阿育王寺住持怀琏禅师深受仁宗皇帝喜

爱,受赐颂诗十七篇的殊遇。

宸奎阁正是为收藏御赐颂诗而建。

碑文中各有一段称颂仁宗皇帝仁德之心与怀琏禅师持律之心的文字。

与一般称颂统治者的文字不同,苏轼是从佛法的角度其实也是儒家“民贵君轻”的入世角度来看待的,认为并非一味出重资扶助僧尼、营建寺庙便是对佛教的推崇,真正的仁善是能够体会民间疾苦,设身处地地为百姓的切身利益考虑,如果最终能够受到百姓的拥戴,方与佛家所谓的“善”达成一致。

而怀琏禅师作为禅林高僧更是严于律己,“上尝赐以龙脑钵盂,琏对使者焚之,曰:‘吾法以坏色衣,以瓦铁食,此钵非法。

’使者归奏,上嘉叹久之”。

佛教倡导心灵升华,却也认为只有回归本性,通过内心的历练达到精神上的澄澈,而在物质上如衣食等方面则一切从俭。

对怀琏来说,自己虽身为住持,但在佛法面前与其他人并无二致,龙脑钵盂是皇帝赐给他以显示其尊贵身份,但他并不需要这样的与众不同,并认为这与他正在修行的佛法是相违背的,于是便毫不犹豫地当着使者焚毁了赏赐之物。

这种精神似乎与《孟子》中阐述的“天将降大任于斯人也,必先苦其心志,劳其筋骨……”有着异曲同工之意,佛法的宽博在此处即为又一力证。

《妙喜泉铭》为南宋张九成于绍兴二十七年(1157)所作。

妙喜泉是当时阿育王寺的住持大慧宗杲为缓解寺院高地无水的困境而开凿的其中一口新泉,因大慧宗杲号妙喜,故以此为名。

张九成是大慧宗杲的居士弟子,此时正值他前往阿育王寺拜访宗杲禅师,便有了这一寺碑由来。

张九成对于佛法用功颇深,从《妙喜泉铭》的开头一句便可体会其用心:“心外无泉,泉外无心。

是心即泉,是泉即心。

”佛法中认为心外无物,世间一切现象都是由心产生的,张九成将这一佛理具体地运用到妙喜泉上。

当时就有个对佛理外行之人对此产生怀疑,问道,这开凿泉眼的心是宗杲禅师的心,而这口泉是开凿在育王山上的泉,为什么两者会合二为一呢?张九成用最浅显的理论来说明,“妙喜未来,泉在何处?妙喜来止,泉即发生。

心非泉乎?泉非心乎?”但是张九成觉得自己这个理论也许并不一定正确,所以最后他又说“谓余未然,妙喜其决之”。

文人皆清高自负,但地位显赫如张九成对自己的见解也并非那么有把握,他想听听大慧宗杲对他所作解释的评价或者对此他怎么看。

这种心情倒是让我想起了唐代诗人朱庆馀在《近试上张水部》里怯怯地问话:“妆罢低声问夫婿,画眉深浅入时无?”原来在某些时候,佛学竟然有着与科举同等的威慑力。

本来《妙喜泉铭》到这里就该戛然而止了,碑石上刻就的应该也仅只张九成的这番话而已,但是大慧宗杲的回答实在精妙,以至于最后《妙喜泉铭》和《宗杲重说偈》被合刻为一碑。

宗杲禅师从三个方面层层深入,首先对张九成的心泉合一的观念进行评价;其次强调泉和心本就是不同的两样东西,“泉即是泉,难唤作心。

心即是心,决定非泉”;最后又提到“泉乎心乎,亦非弃捐。

拟议思量,十万八千”。

作为两个人佛禅观的对话与不同表达,《宗杲重说偈》与《妙喜泉铭》对照着展示,使世人能够体味智慧之光。

颇具佛法禅意的寺碑又何止这三通?我们细细阅读那些能带给我们某些启示的寺碑,徜徉在高古的韵致里去领略包容吸纳佛学的中华文化的博大精深。