林语堂与文学翻译

林语堂文言文翻译

一、《答客诘》原文:客曰:“子为何如人?”曰:“余性耽书史,好究天人之际,乐游艺林,耽悦山水之间。

生平未尝求显达,唯愿隐逸山林,与天地共长久。

”译:客问道:“你究竟是什么样的人?”我回答道:“我生性喜欢阅读历史书籍,喜欢探究天地之间的奥秘,喜欢在艺术之林中游历,喜欢在山水之间享受乐趣。

我一生未曾追求名利显达,只愿隐居山林,与天地同享长久。

”二、《游西湖记》原文:余游西湖,见山水之胜,心旷神怡。

先是,余居杭州,常游西湖,然未尝深究其胜。

今兹游也,始知西湖之美,宛如画中仙境。

译:我去游西湖,看到山水之美,心情愉悦,神清气爽。

在此之前,我住在杭州,经常游西湖,但未曾深入研究它的美景。

这次游览,才真正领悟到西湖的美丽,宛如画中的仙境。

三、《论读书》原文:读书之道,在乎明理。

读史使人明智,读诗使人灵秀,数学使人周密,物理使人深沉,伦理使人庄重,逻辑使人严谨。

读书之益,不可胜数。

译:读书的方法,在于明理。

读历史使人明智,读诗歌使人灵秀,数学使人周密,物理使人深沉,伦理使人庄重,逻辑使人严谨。

读书的好处,数不胜数。

四、《说人生》原文:人生如梦,岁月如梭。

世间万事,皆过眼云烟。

唯有读书,可以陶冶性情,增长知识。

吾辈当珍惜时光,努力读书,以不负此生。

译:人生如梦,岁月如梭。

世间万物,都如同过眼云烟。

唯有读书,可以陶冶性情,增长知识。

我们应当珍惜时光,努力读书,不负此生。

五、《论诗》原文:诗者,情之发也。

诗之妙,在乎意境。

诗之高,在乎意境深远。

诗之真,在乎意境真实。

诗之奇,在乎意境新奇。

诗之美,在乎意境美妙。

译:诗,是情感的抒发。

诗的妙处,在于意境。

诗的高远,在于意境的深远。

诗的真实,在于意境的真实。

诗的新奇,在于意境的新奇。

诗的美妙,在于意境的美妙。

以上为林语堂文言文翻译,共计五百字。

林语堂的文言文作品,语言优美,寓意深刻,具有很高的文学价值。

希望这篇翻译能够帮助读者更好地了解林语堂的文言文魅力。

从林语堂的“文化变译”看文学翻译中的改写

意识形态和所处的社会主流意识形态 , 以及对他一生起关键作用但到最后又彻底决裂的赛珍珠的影响。 2 世纪 7 年代起 , O 0 翻译研究开始走向更为宏观的视角, 即文化转向。该学派由 J霍姆斯创立 , . 并经

①

卞建华在 《 林 语 堂 “ 化 变 译 ” 对 文 的再 思 考 》《 海 翻译 》0 5年第 1 ) 文 中指 出, 照雅 格 布逊 ( o a (上 20 期 一 按 Rm n Jkbo)语 内 翻译 ” i r i ulrnli ) “ 际翻 译” i e i ulrnli ) 符 际 翻译 ” i e e i i ao sn“ ( t lg a t s t n 、语 n an a a o ( t n a t s t n 和“ n d g a ao ( t smo c nr t t nl i ) r s t n的分类和曼塔利 (ut H lMat r 对“ a ao J s o nt i 翻译行 为” a z a) 的界定 , 堂“ 林语 根据特 定条件下 特定读者 的特殊 要 求, 采用增 、 、 、 、 、 、 等变通手段摄取原作有关 内容 的翻译活动”就是一 种特殊形式 的文 化翻译活动—— 减 编 述 缩 并 改 , “ 文化变译 ” 。本文借用这一术语 进行 论述 。

林语堂并不以翻译作品著称 , 但他用英文创作 了大量 的作 品, 中包含很 多的节译或编译 例如 其 MyC u t dMyP pe( o nr a e l ( yn o (吾国吾民》 、 h otne f i (生活的艺术 》 、 metnP kn )T e mpr c f ( I a o L e( )Mo n ei i g (京华烟云》 , 《 )并翻译了沈复的《 浮生六记》S hp r o a l t g i)编译了 T e so of- (i C at s f o i r , x e F an L e h dm o C nu Wi f d S《 u(孔子的智慧》 、 h so o Los(老子的智慧》等。 )T e dm at ( Wi f e ) 林语堂在文学历史 中扮演的是一个文化译 介的角色。他在向西方译介中国文化时, 为何选择此文本而非彼文本 , 选用此策略而非彼策略, 是受他个人

著名的翻译家

著名的翻译家著名的翻译家翻译是连接不同言语和文化的桥梁,它在文化交流中扮演着重要的角色。

而在这个领域中,有一些翻译家因其杰出的贡献而获得了广泛的赞誉和称赞。

下面我介绍几位著名的翻译家。

第一位是鲁迅,他是中国现代翻译运动的先驱者之一。

他以独特的眼光和敏锐的观察力,将西方现代文学带进了中国,通过翻译让中国读者了解了希腊悲剧、法国文化、英国小说等。

同时,鲁迅注重语言的准确性和表达的力量,使翻译作品在传达了原作思想的同时,也有了独立的艺术性和思想性。

第二位是陈丽英,她是中国最早的俄文翻译家之一。

她翻译了许多俄罗斯文学作品,如陀斯妥耶夫斯基的《罪与罚》、《白痴》等。

陈丽英注重生动地再现原著的语言和情感,通过她的翻译,中国读者得以近距离地感受到了俄罗斯文学的魅力。

她的翻译作品不仅传达了文学的艺术性,也传递了人生的哲学思考。

第三位是林语堂,他是中国著名的翻译家、作家和学者。

林语堂是中国首位将中国古代文化介绍给西方读者的翻译家之一。

他翻译了中国经典著作如《红楼梦》、《牡丹亭》等,并以其流畅的英文写作风格将中国文化带给了世界。

同时,林语堂的翻译作品注重传达中国文化的独特魅力,使西方读者对中国文化有了更深的了解。

第四位是罗兰·巴特,他是法国著名的翻译家、文论家和哲学家。

巴特以其对文学和语言的深刻洞察力而闻名,他的翻译作品充分发挥了源语和目的语之间的差异和交融。

在他的翻译中,他注重译文的解构和再构建,通过巧妙的语言和文学技巧传达了原作的思想和风格。

最后一位是弗拉基米尔·纳博科夫,他是俄罗斯裔美国作家和翻译家。

纳博科夫以其对文学的热爱和对语言的精确性的追求而闻名,他的翻译作品严格遵守原作的语言和结构,力求准确表达作者的意图。

纳博科夫的翻译作品给读者带来了一种独特的阅读体验,使他们能够更好地理解和欣赏文学作品的美。

这些著名的翻译家以其杰出的翻译作品和贡献,为文化交流做出了巨大的贡献。

他们的翻译作品不仅仅是文字的转换,更是思想和文化的传递,使全世界的读者能够无障碍地享受到不同文化的精髓和魅力。

文学翻译鉴赏-----吴宓先生其人

原文1: 原文 :

Mr. Wu Mi is like nothing on earth: once seen never forgotten.

林语堂译文: 林语堂译文:

世上只有一个吴雨生,叫你一见不能忘。

赏析: 赏析 : “Mr. Wu Mi”译成“吴雨生”而非

“吴宓先生”易使读者迷惑,最好加注“吴宓, 字雨生”;“like nothing”译成“只有一个” 没有“独一无二”来的文气。

时会爆炸的炸药,“爆发性”一词出入太大。 虽然“wan in colour”是苍白的意思,但中 文多用“脸色黄”来形容人虚弱,憔悴。

小结: 小结:

1. 翻译时,要注意被动态的转化。 2. 不要过分追求“四字格”的使用,而忽略 意义的准确。 3. 注意中西方语言习惯及文化的差异:量词, 颜色词等。 4. 注意语言结构的差异,汉语重意合,不加 连词,语片依然连贯。 5. 翻译是带着镣铐的舞蹈,要忠于原著。不 可随意删减,语义可能不变,但语境会变。

黄世坦译文: 黄世坦译文:

他的脑袋形似一枚炸弹,且使人觉着行将爆 发一般。瘦削的面庞,有些苍白、憔悴;胡 须时有进出毛孔欲蔓延全脸之势,但每天清 晨总是被规规矩矩地刺得干干净净。粗犷的 面部,颧骨高耸,两须深陷,一双眼睛好似 烧亮的炭火,灼灼逼人。——所有这一切又 都安放在一个加倍地过长的脖颈上。他的身 躯干瘦,像根钢条那样健壮,坚硬得难以伸 缩。

脑袋形似一颗炸弹而一样的有爆发性面是瘦黄胡须儿有随时蔓延全局之势但是每晨刮的整整齐齐面容险峻颧骨高起两颊瘦削一对眼睛亮晶晶的像两粒炙光的煤炭这些都装在一个太长的脖子上及一副像枝铜棍那样结实的身材上

文学翻译鉴赏

------<吴宓先生其人 吴宓先生其人> 吴宓先生其人

简谈林语堂的两首诗与翻译

《 西 方 人 文 思 想 的危 机 — — 阐 述 中 国与 印 度 的 智 慧 为 二

2 2

只要你常 常请教 它,

包 管 你 可 以少 丢 几 次 脸 !

但 是这样 劝人买 字典译 书很容 易变成 劝人抱字 典译 书 ,此乃 绝对走 不 通 的路 。而且 该 文 中所 举有 一句 T h y c a r d s f o r s o o t h c a n n e v e r l i e ,王君 竟把 平常 的 c a r d s 与l i e 译错 ,变 成 “ 你 的邀 请单 可证 明永 无止息 时”一句 不通 的中文 ,这可证 明一 个人 英文 的根 底未深 要靠 字典 译书

少花几个钱 ,

轻重 ,另 译一个 ” ,此 言 可谓 与林 氏劝文豪 的话 不 谋而

合 。“ 一 日不翻 ,二 日不刊”实乃关 于 “ 泽德”之言 ,对 译者 、编者 和出版者都极 有教益 ,对 当今我 国译坛 为数

多卖两亩 田,千万 买部好 字典 !

它跟你到天边 ;

不少 的急功近 利 ,只顾 自己赚钱 沽名 ,不怕谬种 流传误

Ha ve s t r i ppe d t h e ig— f l e a ve s ,di s p e l l e d a l l m ys t e y, r Ha ve s e n t t he n a ke d ,s hi ve r i ng s o ul t o t h e s c ul l er y, An d t ur n e d t he t oi l e t i n t o a pu bl i c ga l l e y. r

文学翻译中的自译研究——以林语堂《啼笑皆非》为个案

l关 于 自译

标准。

表 I《 啼笑皆非》 1 章的 高频词 前 1

a 顾名思义 , c译 , 即作者翻译 自己的作品 , 对于 “ 忠实” 标准 , 他提 出有 四义 : 须传神 ; 非绝对 ; 须通顺。 关于传 译 者 即作 者 本 人 。 今 为止 , 至 自译 有 以下 几种 解 非字译 ; 释 :法 国学 者 莱 恩 尼 尔 ・ 鲁 特 曼 ( a i 神 , 格 Rie nr 林语堂对“ 字神”从语 言学和心理学 , G um n 认 为 , rta ) 自译是指翻 译自己作 品的行 为 理 论 两 个 角度 做 了很科 学 的阐 述 “ h tn l a t — r n lt n n s l ta sa in T e el s u o ta sai a d e - r n lto o f 关 于 “ 顺 ” 准 , 是 从 心 理 学 通 标 他 r fr t t e c o rnsai g n ’ o wrt 上角度指 出:须以句为本 位,译者必将 ee s o h a t f ta lt o es wn n i — “ i g o t e rs l f u h n u d ra i g’ 原 文全局 意义详细准确 的体会 出来 , n s r h e u t s c a n et k n . o ’ 吸 (rta,2 0 l) 时 , rt n 认 为 , 译可 收心中 ,然后将此 全句意义依中文语 法 Gum n 04:7同 Guma 自 ; “ 以指 翻 译过 程 也 可以指 翻 译 的后 果 ,并 且 暗示 译 出” 须完全根据中文心理 ,译 者心 中 自译常常用于文学翻译 。斯洛伐克学者波波维 非 先将 原文思想译成有 意义之 中国话 , 似中国话 实非 中国话 , 似通 奇( ooi) Ppvc则认为 自译是作者本人将原来的文 则据字直译 , 本翻译 成另一种语言的翻译。(o oi17 :9 而 不通 , 不 能 达 到通 顺 结 果 ” ( 新 Ppv , 61) c9 决 。 罗 这两种解 释都指出是作者本人充 了翻译者这 璋 ,944 8) 18 :1 个角色的。 关 于 “ 的标准 , 美” 林语 堂认 为理 国外学者对 自译 的研究已有 相当悠久 的 想 的翻译 家应 当将其工作 做一种 艺术。 历 史 , 以上 的 引 文 可见 一斑 。根 据 格鲁 特 曼 , 以爱艺术之心爱它 ,以对艺术谨慎不苟 从 在1 6世纪 , 欧洲的很多诗人流行翻译 自己的拉 之心对它 , 翻译成为美术之一种。 使 尤其 更 不 丁文作品,存 12 9 4年到 16 9 9年间 ,自泽很盛 是 翻 译 文 学 作 品 。 “ 可不 注 意 于文 字 行 。近 代也有 著名 自译家 ,如 贝克特 a e l 之 美 的 问题 ” ( 秉 钦 , 0 4 18 m u 。 王 2 0 :7 ) B cet 纳博科夫(l i i N o) 他们不 ekt、 ) Va mr ao v d t k 等。 22翻译 文化 观 . 仅 仅 做 自译 , 对 自译 有 一 定 的 研 究 f 建 还 、 郭 林 语堂在其 4 O岁时 , 要求 自己“ 两 中 ,0 02 7 20 :5) 脚踏中西文化 一心评宇宙文章” ,他深 相 比国 外 的研 究 , 闰学 者 对 自译 的关 注 受 中西方文化熏陶, 中 西方文化 、 中国传统 则显得寥寥无几 , 尽管我们国家有相当多的自 儒家道家佛家在他的结 合下 ,形成他独 译家 , 如张爱玲 、 萧乾 、 白先勇 、 林语堂等 , 且他 有 的中 西 融 合论 。 对 于 翻 译 , 同样 提 而 他 们 自身都是作 家和翻译家. .林语堂便 是其 中一 倡要翻译文化。如林语堂在《 啼笑皆非》 位。事实上 , 中国好几位翻译家 , 如许渊冲 、 傅 中译本序 里,从 中国角度谈到的文化的 雷 、 等 都认 为 自译 是最 理 想 的 翻 译 。 茅盾 世 界 主 义 , 以看 作 是 “ 可 中西 融 合 ” 的概 述 : 论 不 2 林 语 堂 翻译 思 想 仅要求中西文化通过学习借鉴来完善 自己 , 更 我 们知道译者 的翻 译思想往往决定 着译 要求中西文化打破民族界限 ,以现代化的世界 者的翻译策略,我们在选取林语堂作品做个案 文化为最终 目标 而林语堂 的翻译中 , 多种翻译 分析之前 , 有必要先理清林语堂的译学思想 , 大 策略都得 到 _恰当的运用 , 『 在这个角度来看 , 为 致可分为i个部分 : 翻译标 准论 、 翻译文化观 、 了更好的传递文化信息 ,林语堂是很倾向翻译 翻 译伦 理 观 。 文化观的。 21 . 翻译标准论 23翻 泽伦理 观 - 林语堂提 出“ 讨论翻译须研究其文字及心 林语 堂的翻译 三大标准从 另一角度 可以 理 问题 ”换 言 之 , “ 译 的 问题 . 可 以 说 是 说是译者的 二大责任:第一是译者对原著者的 , 即 翻 就 三 “ 语 言文 字 及心 理 的 问题 ” 町以说 , 语 堂 是 中 责任, 。 林 第二是译者对 中国读者的责任 , 第三是译 国译学史上第…个最明确将现代语言学和心理 者对艺术的责任 样 的责任心备 , 然后 可以谓 学作为翻译理论的“ 学理剖析” 的基础的 。而也 具有真正译家的资格” 。 新璋 ,9 4 4 8 18 :11 正 是在 这 两 个基 础 上 ,他 集 成 了前 人 译 论 的 精 在 《 翻译 》 文 的 开 头 , 语 堂将 翻 译 看 论 一 林 华, 提出了翻译 的三大标准 : 实 、 忠 通顺 和美的 成是一门艺术 ,而译者的修养则需要具备以下

文学翻译中音乐美的传达——林语堂译《浮生六记》赏析

学翻—来自译—中

音

乐

美

的

传

达

林 语 堂译 《 生 六记 》 浮 赏析

邝 文 霞

( 东 外 语 外 贸 大 学 国际 学 院 , 东 广州 广 广 摘 要 :文 学 是 语 言 艺 术 的 最 高形 式 , 有 丰 富 的 审 美 具 价 值 和 内涵 。 文 学作 品 中通 过 句 式 结 构 的错 落 组 合 及 声 音 修 辞 的 综合 运 用表 现 出来 的音 乐特 性 ,是 文 学 作 品 艺 术 审 美价 值 的 一 个 重要 方 面 本 文通 过 对 林 语 堂 先 生 所 译 《 生 六记 》 浮 的 深入 分析 . 析 了在 文 学 翻 译 中如 何 巧 妙 借 鉴 语 音 修 辞 、 分 对 偶 句 式 、 音 字 等 策 略 , 原 文通 过 句 式 结 构 变 化 和 叠 字 营造 叠 将 的音 乐 美传 达 给 译 文读 者 。 关键 词 : 学翻 译 音 乐 美 《 生 六 记 》 对 偶 文 浮

一

500 ) 10 6

、

引 言

文学 是 语 言艺 术 的最 高形 式 ,刘 士聪 老 师 认 为 :文 学 和 “ 文学 翻译 都 属 艺 术 范 畴 。 文 学 作 品 的 艺术 审美 价 值 涵 盖 多 个 ” 方 面 . 有 丰 富 思 想 感 情 带 来 的内 涵 美 , 有 语 言 文 字 巧 妙 安 既 又 排构 建 的形 式 美 , 有 语 言 表 达 上 精 心 设 置 展 现 的音 乐 美 , 还 具 体体 现 为 文学 语 言 的节 奏 和韵 律 等 ,这 些 一 起 形 成 了作 品高 度 的艺 术 感 染 力 和 审 美 享 受 。因此 , 学 翻译 必 须 特 别 注 意 原 文 作 审 美特 性 的表 现 。正 如 刘 士聪 老师 指 出 的 : 翻 译 的 原 则 就 “ 是 译 者 如 何 领 悟 原 文 的 韵 味 ,又 如 何 在 译 文 里 将 其 传 译 过 来 ” 里 的 “ 味 ” 实 际上 指 的就 是 文学 翻译 中 审 美 层 次 上 这 韵 , 的追 求 。 文借 林 语 堂先 生 译 《 生六 记 》 关 注 “ 味 ” 本 浮 , 韵 中音 乐 美 这 一 方 面 , 过 向这 位 博 古 通 今 , 贯 中 西 的大 学 者 学 习 , 通 学 探究 在如 何 跨 越 不 同语 言文 字之 间 的 鸿 沟 ,恰 当 而 充 分 地 传 达 文 学 作 品 的音 乐 美 。 二 、浮 生 六 记 》 林语 堂译 本 《 及 《 生六 记 》是 清 代 文 人 沈 复 所 作 的 自传 性 散 文 体 小 说 , 浮 属 “ 灵 小 品 ” 始 盛 于 明 , 安 、 陵 发 起 反 复 古 运 动 而 出 现 性 ( 公 竞 的一 种 文 学 体 裁 ) 沈 氏 “ 笔 清 新 , 气 内敛 , 得 神 , , , 。 文 文 颇 理 气 味 之 心 法 , , , , 之 要 旨 , 章 朗 朗上 口 , 者 赏 心 悦 格 律 声 色 文 观 目, 着 会 心 悦 耳 ” 熊 宣 东 、 文 坤 ,0 8 其 所 述 故 事 凄 婉 , 听 ( 冯 20 ) 感 情 真 挚 ,因 而 成 为林 语 堂 先 生 挚 爱 的一 部 文 学 作 品 ,爱 之 切 , 而 翻译 成 英 文 。林 先 生 说 :素 好 《 生 六 记 》 发 愿 译 为 故 “ 浮 , 英 文 .使 世 人 略 知 中 国一 对 夫 妇 之 恬 淡 可 爱 生 活 … …余 深爱 其 书 , 前 后 易 稿 不 下 十 次 ;天 下 》 刊 后 , 经 校 改 , 复得 故 《 发 又 兹 友 人 张 沛 霖 君 校 误 数 条 , 矣乎 译 事 之难 也 。 ” 林 先 生 这样 甚 连 的 大 家 也 发 出 “ 事 之 难 ” 感 慨 , 见 翻译 要 准 确 达 意 已属 译 的 可 不 易 . 充 分 表 现 原 文 的 审 美 价 值更 是难 上 之 难 。 要 我们 不 妨 深 入林 先生 的译 文 , 他 是 如 何 直 面其 难 , 原 文 格 律 声 色 中蕴 看 将 含 的 音乐 美 传 递 给 英 文 读 者 。 三 、 式 结 构 营 造 音 乐 美 的传 达 旬 从 句 式 结 构 上 看 ,浮 生 六 记 》 《 多使 用 排 比 、 偶 等 句 式 , 对 长短 有 序 , 落 有 致 , 势 不 凡 。并 且 , 中 四字 短 语 的排 列 、 错 气 文 五字 词 组 的对 应 随 处 可 见 , 有 七 字 对 偶 句 呼 应 成 趣 , 文 俪 也 骈 旬层 出不 穷 。充 分 彰 显 了 中文 古典 雅 致 , 约 含 蓄 之 美 。读 来 简 简 洁 明快 , 朗 上 口。 撷 取 第 一 记 《 房 记 乐 》 “ ” “ ” 朗 现 闺 中 我 与 芸 论 古 文 的一 段 对 话 , 以管 中窥 豹 。 借 例1 : 芸 问 E :各 种 古 文 , 何 为 是 ?” 日 :《 l“ 宗 余 “ 国策 》 《 华 》 、南 取 其 灵 快 , 衡 、 向 取 其 雅 健 , 迁 、 固取 其 博 大 . 匡 刘 史 班 昌黎 取 其 浑 , 州取其 峭 , 陵取其宕 , 苏取其 辩 , 若 贾 、 策 对 , 柳 庐 三 他 董 庾 、 骈 体 , 贽 奏 议 , 资 者 不 能 尽 举 , 人 之 慧 心 领 会 耳 。 徐 陆 取 在 ”

浅析接受美学理论视角下林语堂的文学创作与翻译(一)

浅析接受美学理论视角下林语堂的文学创作与翻译(一)接受美学理论是专向读者为中心的文学理论,翻译是译者对原作的阅读和对译作的创作过程,从接受美学的视角探讨林语堂文学创作与翻译,对当今的中国文化海外传播具有借鉴意义。

从1935年的《吾国与吾民》,到1964年的《逃往自由城》和1967年的《中国绘画理论》,各种著作及译作一共三十二部,全是英文书:其中包括论述、散文、诗词、小说和传记,其中有翻译也有创作。

从宏观的角度看,林语堂在海外的这个时期,他本人就象征了“翻译”。

他的一言一语,一举一动都是翻译的化身。

因此林语堂的翻译不仅是文字上的功夫,而是通过人际关系作多样性的活动,把中国人的情感、思想以及生活辗转传给西方读者,使他们能够了解和欣赏。

接受美学理论认为文本的意义是不确定的。

文本的意义依赖于读者的阅读,读者在对文本的阐释中起主体作用。

在翻译过程中,文本意义的实现依赖于译者的前理解;译者对翻译过程中的创作自由度是有限的,须以原文文本为依据;译者还要相信译文读者的接受能力。

林语堂的文学创作与翻译,体现了可以读者为中心的特色,但忠实依然是他翻译的核心,在忠实与可读性之间做到了平衡与和谐。

任何文本的翻译都涉及文本的接受,译者是特殊的读者。

因此,以文本接受为研究对象的接受理论对于翻译研究无疑具有解释力。

然而,由于翻译与文本接受,译者与普通读者之间的差异,接受理论不能机械地套用于翻译研究。

我们认为应在深刻理解和消化的基础上,在翻译研究领域合理运用接受理论,避免陷入一些认识上的误区。

接受理论告诉我们:(1)翻译文本可视为源语文本的意义潜势与译者前理解或期待视野相互作用的产物,不存在所谓终极性译本。

(2)作为文本的召唤结构,源语文本的意义空白与未定性不应随意填补。

当不得不对这些空白和未定性进行具体化时,应注意具体化的恰当性。

(3)译者是翻译活动的主体,并非其中心或主宰。

(4)译本读者在翻译文本的接受与效应史中发挥着决定性作用,但对具体翻译活动的影响却不是决定性的。

《林语堂翻译理论》课件

02

01

03

1923年获得哈佛大学比较文 学硕士学位。

1928年受聘为北京大学英文 系教授。

04

05

1936年定居上海,从事文学 创作和翻译工作。

林语堂翻译理论的核心观点

翻译是一门艺术,需要译者的 主观创造性和审美判断。

翻译不仅仅是语言的转换,更 是文化的传播和交流。

翻译应追求“忠实、通顺、美 ”的标准,其中“美”指的是 译文应具有文学美感,能够传 达原文的意境和韵味。

意译的实践要求译者首先理解原文的大意,然后根据目标语言的表达习惯和语法规则进行重新组织,尽可能地传达原 文的含义和精神。

意译的优劣

意译能够使译文更加流畅、自然,符合目标语言的表达习惯和语法规则。但是,如果过度意译可能会导 致译文失去原文的语言特色和风格,甚至曲解原文的含义。

直译与意译的优劣比较

• 直译的优势在于能够保留原文的语言特色和风格,让读者更好地理解原文的文化背景和语言特色。但是,如果 过度直译可能会导致译文生硬、不自然,甚至产生歧义。相比之下,意译的优势在于能够使译文更加流畅、自 然,符合目标语言的表达习惯和语法规则。但是,如果过度意译可能会导致译文失去原文的语言特色和风格, 甚至曲解原文的含义。因此,在翻译实践中,应根据具体情况选择适当的翻译方法,有时也可以将直译与意译 相结合,以达到更好的翻译效果。

林语堂的翻译理论促使人们更加深入地研究翻译 的本质、过程和技巧,促进了翻译研究的深入发 展。

对翻译实践的指导意义

提供了科学的翻译

方法

林语堂提出的翻译理论为译者提 供了科学的翻译方法,指导译者 在翻译过程中更好地处理语言和 文化差异。

提高了翻译质量

遵循林语堂的翻译理论,译者在 实践中更加注重翻译的准确性和 流畅性,提高了翻译的质量。

浅析接受美学理论视角下林语堂的文学创作与翻译

在林语堂的作品中翻译和创作是难解难分的,他的翻译中有创作,创作中有翻译。“时”与“地”结合起来,使他肩负对西方读者诠释中国和中国人的责任。他之所以成功,不单是靠文字的精湛,也是基于他热爱祖国文化,同时有独特的见解。他的作品强烈表现出对祖国和祖国文化的依念,他不仅介绍中国的哲学,而且又广泛地展示了中华民族的文化,包括经济、政治、哲学、宗教、文学、艺术、民俗等等,因此他的英文著作极受欢迎,且有多种文字译本。与此同时,他还常到各处演讲,宣扬中国文化,在为中国争得国际了解与促进中西文化交流方面,林语堂做出的努力和成就是罕有其匹的。他用英语创作的一系列作品曾轰动欧美文坛,并且影响深远,其中有的被选为教材,有的被政府高层倚为了解中国之必读,一直被视做阐述东方文化的权威著作。许多外国人在提到中国的文学与思想时,古知孔子,现代则知林语堂,足可见林语堂作品对沟通文化,促进国际了解的影响。1975年11月,在国际笔会四十一届大会上,林语堂当选为国际笔会副会长。这是国际笔会成立数十年间第一位中国作家得到此项荣誉。作为国际笔会的副会长,并获诺贝尔文学奖的提名,他的译著作无疑为他赢得了国际文坛的巨匠地位,同时也为中国人赢得了骄傲。在中国近代文学史上,林语堂以其卓著的才学取得了多方面的成就。他所撰的对联:“两脚踏东西文化,一心评宇宙文章”,正可以反映其抱负以及在向西方介绍中华文化方面所做的努力及贡献。

浅析接受美学理论视角下林语堂的文学创作与翻译

浅谈林语堂的翻译第三组

对中国传统文化的观点不同

林语堂: 林语堂:

• 林语堂虽然受西方思 想的熏陶很深, 想的熏陶很深,但对中国 的儒道文化却使顶的“天人合一” 孟和道家的“天人合一” 思想都有过独到的研究和 译著. 译著

鲁迅: 鲁迅:

• 在鲁迅眼中, 在鲁迅眼中,国人的 劣根性, 劣根性,对于国人思维方 式的“模糊性” ﹑“无是 式的“模糊性” 无是 非观” 深恶痛绝。 非观” ,深恶痛绝。中国 人的“糊涂观” 人的“糊涂观”体现在翻 译上, 译上,就是鲁迅先生反对 糊涂观” 的“糊涂观”。所以他坚 持对外国文化进行原质性 的追求, 的追求,而他所用的方式 就是直译. 就是直译

长短相形

高下相倾

Long and short interdepend in contrast High and low interdepend in position

“道德经” 道德经”

音声相和 Tones and voice interdepend in harmony, 前后相随 Front and behind interdepend in company.

• 在对译者的要求方面,林语堂认为翻译艺 术所依赖的有三条:"第一是对原文文字上 及内容上透彻的了解;第二是译者有相当 的国文程度,能写清顺畅达的中文;第三 是译事上的训练,译者对于翻译标准及手 术的问题有正确的见解。"

林语堂

鲁迅

个人经历不同

翻译目的不同 对中国传统 文化的观点 不同

个人经历不同

林语堂的目的是文化 意味的, 意味的,把西方文化介绍 给中国人, 给中国人,把中国文化介 绍给西方人, 绍给西方人,而且是普通 大众。 大众。他要把中国人生活 的各个方面, 的各个方面,大至儒家哲 学,小至品茶烧饭的生活 哲学带到西方人的大众生 活里去, 活里去,为他们所理解接 受,改变他们对中国歪曲 和变形的认识, 和变形的认识,使他们对 中国的理解不再限于小脚 辫子之类的东西。 ﹑辫子之类的东西。

文学翻译中的译者审美心理研究——以林语堂英译《浮生六记》为例

文学翻译中的译者审美心理研究——以林语堂英译《浮生六记》为例康艳【摘要】文学翻译中的译者兼具读者、创作者的双重身份,因此文学翻译中的审美心理是一种复合多元的过程。

译者的审美趣味、审美期待、审美能力,以及在审美再现时对目标读者审美期待的满足,都将决定译作的品位和水平。

研究译者的文学翻译中的审美心理构成,有助于从传统的对结果导向的翻译标准的研究转向对过程导向的翻译主体研究。

%Translators in literary translation have a duel identity of both readers and creators.Thus aesthetic psychology in literary translation is a compound multi-process.The taste and standard of translated works are determined by translators' aestheticinterests,expectations and a bilties and the satis faction with the target readers' aesthetic expectations during aesthetic reproduction.The research on the composition of translators' aesthetic psychology in literary translation contributes to the shift from the traditional result-oriented research on translation standards to the process-oriented research on translation subjects.【期刊名称】《太原理工大学学报(社会科学版)》【年(卷),期】2012(030)006【总页数】5页(P55-59)【关键词】译者;审美趣味;审美期待;审美能力【作者】康艳【作者单位】南京邮电大学外国语学院,江苏南京210046【正文语种】中文【中图分类】H315.9一、引言茅盾先生说:“文学的翻译是用另一种语言,把原作的艺术意境传达出来,使读者在读译文的时候能够像读原作时一样得到启发、感动和美的感受。

林语堂的翻译思想及其文化解读

ENGLISH ON CAMPUS2023年10期总第658期林语堂的翻译思想及其文化解读摘 要:林语堂用其极具影响力的作品和译著对中西文化交流,尤其是中国文化的对外传播做出了重要贡献,其具有前瞻性和创造性的翻译思想也对中国翻译理论的发展影响巨大。

对林语堂的翻译思想进行概述,并从文化视角解读其翻译思想的形成和体现,分析了“半半哲学”、人文主义精神和道家思想对林语堂翻译思想的影响,以期对翻译研究和翻译实践提供参考和指导。

关键词:林语堂;翻译思想;文化解读作者简介:高笑梅(1975-),女,云南农业大学外语学院,讲师,硕士研究生,研究方向:翻译理论与实践、翻译教学、英语教学。

林语堂(1895—1976),原名和乐,后改玉堂,又改语堂,中国现代著名作家、学者、翻译家、语言学家,作为蜚声海外、饮誉文坛的双语作家和翻译家,林语堂在国内和国际上享有极高的知名度,曾经被美国文化界列为二十世纪智慧人物之一。

他通过自己的创作和翻译对外国人讲中国文化,对中国人讲外国文化。

除了用英文创作了《京华烟云》《风声鹤唳》等以中国为背景和叙事题材的小说代表作外,还将许多中国古典著作编译成英文,把中国传统文化和哲学思想的瑰宝展现给西方读者,如《孔子的智慧》和《老子的智慧》,就是他对儒家和道家的经典之作进行整理和集结,并编译成英文。

此外,他还翻译了许多古代文人的作品,如沈复的《浮生六记》、张潮的《幽梦影》,整理编译了《板桥家书》《东坡诗文选》等,在中西文化交流,尤其是传播中国文化方面起到了举足轻重的作用。

基于大量翻译实践体会和领悟,林语堂提出了自己的翻译理论。

将美学思想、语言学和心理学引入了翻译理论中,为中国翻译理论的发展做出了重要的贡献。

了解和学习林语堂的翻译思想,可以为翻译工作者的翻译活动提供有价值的指导和启发。

一、忠实、通顺、美的翻译标准林语堂的翻译思想最为系统地体现在他写于1932年的长篇论文《论翻译》(On Translation)中(收录于罗新璋《翻译论集》一书中)。

林语堂“五美”论下的文学翻译赏析

林语堂“五美”论下的⽂学翻译赏析216林语堂“五美”论下的⽂学翻译赏析王珍妮北京交通⼤学摘要:翻译美学对中西⽅译论之贡献是不⾔⽽喻的。

在国内,如严复的“信达雅”、曾虚⽩的“神韵与达”、钱钟书的“化境”、⾦岳霖的“译意与译味”、许渊冲的“三美”、汪榕培的“传神达意”等;国外如西塞罗的“辞章之美”、泰特罗的“忠实之美”、德莱顿的“艺术之美”等,⽆不贯穿着译论的始终,被国内外译者⼴泛得关注和研究,然⽽对林语堂“五美”的研究却寥寥⽆⼏,笔者认为林⽒的“五美—⾳美、意美、神美、⽓美、形美”应得到更多的关注和分析,本⽂试图⽤“五美”论分析和鉴赏中英诗歌及其翻译,旨在说明林⽒“五美”论对于翻译研究具有不可估量的理论和实践意义。

关键词:翻译美学;林语堂;“五美”论林语堂最系统的译论是他为吴曙天编选的《翻译论》中所作的序论《论翻译》,出版于1993年1⽉。

他论述了翻译的“忠实标准”和“美的标准”。

陈福康在其所著《中国译学史》中谈到:“相对来说,林⽒关于‘美的标准’的论述⽐较平平,⽆甚开拓。

⽽总的看来,林根据前⼈的翻译理论重提三个标准,并从语⾔学和⼼理学⾓度作了⼀些新的探讨,是有价值的。

”(陈福康,2011:273)⽽许渊冲也曾论述到:“林语堂的‘⽓美’不知何指,‘神美’可以归⼊‘意美’之中,所以还是鲁迅提的‘三美’就够了”。

(许渊冲,2016:212)笔者在此认为,曾作为中国⽂化的传播者、⼤⽂豪、⽂学翻译家林语堂,其“五美”论不该被忽略和遗忘,相反,有太多值得挖掘的意义和价值。

其次,许渊冲的“三美”译论和林语堂的⽂字“五美”虽来⾃鲁迅的“三美”,但林⽒更是对其进⾏了补充和拓展,⽽“⽓美”和“神美”更是与中国传统⽂论、哲学与美学渊源深厚。

截⽌⽬前对林⽒“五美”论的分析寥寥⽆⼏,本⽂就三个问题加以分析:第⼀,林⽒“五美”论能否也应⽤到翻译的鉴赏中?第⼆,“意美”真的能够代替“神美”吗?第三,对“⽓”和“神”该作出如何解释?“⽓美”和“神美”该如何传达?⼀、⾳美《声声慢》中:“梧桐更兼细⾬,到黄昏点点滴滴。

林语堂与翻译

林语堂与翻译(1)一、生平简介林语堂,1895年10月10日(光绪二十一年乙末)出生于福建省龙溪县坂仔村,原名和乐,后改玉堂,又改语堂。

1901年六岁的林语堂入坂仔教会办的铭新小学,十岁到厦门鼓浪屿继续读小学,十三岁时入厦门寻源书院。

1912年,十七岁的林语堂以第二名的优异成绩毕业,进入上海圣约翰大学就读,1916年以第二名毕业于圣约翰大学文科,之后在北京清华学校任中等科英文教员。

1919年夏与厦门豫丰钱庄老板的女儿廖翠凤结婚,秋携新婚妻子赴美哈佛大学比较文学研究所深造。

一年后由于经济原因前往法国为华工服务,教他们读书写字。

1922年获文学硕士学位。

同年转赴德国入莱比锡大学,专攻语言学。

1923年获博士学位后回国,任北京大学教授、北京女子师范大学教务长和英文系主任。

1924年后为《语丝》主要撰稿人之一。

1926年到厦门大学任文学院院长。

1927年离开厦门到达武汉,任外交部秘书,为期仅六个月。

1932年林语堂创办《论语》半月刊,提倡幽默;1934年另创《人间世》,主张文章须发抒性灵;1935年又办《宇宙风》半月刊,提倡"以自我为中心,以闲适为格凋"的小品文。

同年,林语堂的英文著作《吾国与吾民》(My Country and My People,又译作《中国人》)在美国出版,四个月内印了七版,登上畅销书排行榜,林语堂因此在国外一举成名。

而后,在赛珍珠(Pearl S. Buck)夫妻的邀请之下,林语堂举家于1936年迁往美国,开始了他长达30年的海外生涯,那也是他文学写作的重要时期,他的英文作品《生活的艺术》(The Importance of Living)在美国高居畅销书排行榜第一名长达五十二周,长篇小说《京华烟云》(Moment in Peking)使他获得诺贝尔文学奖提名。

林语堂于1944年曾一度回国到重庆讲学。

1945年赴新加坡筹建南洋大学,并任校长。

1952年在美国与人创办《天风》杂志。

浅析林语堂的翻译思想和翻译理论 [1]

![浅析林语堂的翻译思想和翻译理论 [1]](https://img.taocdn.com/s3/m/63dc9572af1ffc4ffe47acfb.png)

浅析林语堂的翻译思想和翻译理论摘要:自古以来,对于翻译的标准,国内外许多翻译家都提出过自己的翻译思想和翻译理论。

比较著名的翻译思想和翻译理论有:严复的“信”、“达”、“雅”;鲁迅的“宁信而不顺”;哲罗姆的“意译而非直译”等等。

本篇文章主要通过林语堂的译著《东坡诗文选》《浮生六记》等来分析其翻译思想和翻译理论——忠实、通顺、美。

关键词:林语堂;翻译思想;忠实;通顺;美Abstract:From ancient times,many translators have their own translation ideology and translation theory about the criterion of translation. There are some famous translation ideologies and translation theories, for example: Yan Fu advocates “faithfulness, expressiveness, elegance”; Lu Xun “Rather be faithful than smooth”; St.Jerome “transliteration rather than free translation” and so on. This passage will talk about Linyutang’s translation ideology and translation theory: faithfulness, fluency, and beauty.Keywords:林语堂,翻译思想,忠实,通顺,美1 引言当今世界已进入全球化时代,翻译成为当今人类社会各国各民族间不可或缺的重要交际手段和交往途径。

翻译已与我们的生活息息相关,可以说,翻译在我们的政治,社会,文化生活中扮演着越来越重要的角色。

林语堂“五美”论下的文学翻译赏析

林语堂“五美”论下的文学翻译赏析王珍妮北京交通大学摘要:翻译美学对中西方译论之贡献是不言而喻的。

在国内,如严复的“信达雅”、曾虚白的“神韵与达”、钱钟书的“化境”、金岳霖的“译意与译味”、许渊冲的“三美”、汪榕培的“传神达意”等;国外如西塞罗的“辞章之美”、泰特罗的“忠实之美”、德莱顿的“艺术之美”等,无不贯穿着译论的始终,被国内外译者广泛得关注和研究,然而对林语堂“五美”的研究却寥寥无几,笔者认为林氏的“五美—音美、意美、神美、气美、形美”应得到更多的关注和分析,本文试图用“五美”论分析和鉴赏中英诗歌及其翻译,旨在说明林氏“五美”论对于翻译研究具有不可估量的理论和实践意义。

关键词:翻译美学;林语堂;“五美”论林语堂最系统的译论是他为吴曙天编选的《翻译论》中所作的序论《论翻译》,出版于1993年1月。

他论述了翻译的“忠实标准”和“美的标准”。

陈福康在其所著《中国译学史》中谈到:“相对来说,林氏关于‘美的标准’的论述比较平平,无甚开拓。

而总的看来,林根据前人的翻译理论重提三个标准,并从语言学和心理学角度作了一些新的探讨,是有价值的。

”(陈福康,2011:273)而许渊冲也曾论述到:“林语堂的‘气美’不知何指,‘神美’可以归入‘意美’之中,所以还是鲁迅提的‘三美’就够了”。

(许渊冲,2016:212)笔者在此认为,曾作为中国文化的传播者、大文豪、文学翻译家林语堂,其“五美”论不该被忽略和遗忘,相反,有太多值得挖掘的意义和价值。

其次,许渊冲的“三美”译论和林语堂的文字“五美”虽来自鲁迅的“三美”,但林氏更是对其进行了补充和拓展,而“气美”和“神美”更是与中国传统文论、哲学与美学渊源深厚。

截止目前对林氏“五美”论的分析寥寥无几,本文就三个问题加以分析:第一,林氏“五美”论能否也应用到翻译的鉴赏中?第二,“意美”真的能够代替“神美”吗?第三,对“气”和“神”该作出如何解释?“气美”和“神美”该如何传达?一、音美《声声慢》中:“梧桐更兼细雨,到黄昏点点滴滴。

林语堂的翻译理论及翻译策略

林语堂的翻译理论及翻译策略林语堂,中国近代著名文学家,翻译家。

因为幼时特殊的教育环境,林语堂深受东西两种文化的熏陶,遂毕生致力于向西方世界介绍东方文化,以促进东西方文化的交流沟通和传播。

除去文学上的成就,林语堂在翻译一事上也颇有心得,提出了“忠实、通顺、美”的翻译标准和“美译”的翻译思想。

本文将以林语堂先生的《浮生六记》英译本为例,浅析其翻译思想和翻译策略。

标签:林语堂;《浮生六记》英译本;翻译思想;翻译策略1.林语堂的翻译理论和翻译策略以及成因管窥林语堂为什么会形成这样的翻译思想和标准呢?首先与林语堂深受东西两方文化之影响有关。

林语堂在国外留学期间(1919年至1923年)曾认真研读中国古代典籍,以弥补自己在这方面的缺失,所以深受中国古典文化尤其是道家文化的影响。

有道家文化为根基,林语堂立定脚跟,放眼中外,形成了独特的“性灵,幽默,闲适”的审美思想。

同时,西方文华中康德的“美的艺术”提倡“美是无一切利害关系的愉快的对象”(康德著、宗白华译,1964:48 ),审美是情感活动,是快感。

克罗齐认为创作应以“审美综合”为原则,心灵活动“来自情感,基于情感”(黄药眠、童庆炳,1991)也都是林语堂“美译”的翻译观观形成的思想源泉。

2.林语堂的翻译理论和翻译策略在《浮生六记》英译本的体现1.林语堂在翻译过程中坚持字字传神,忠实于原著的原则余虽恋其卧而德其正,因亦随之早起。

(林语堂,1999:14)Although i wanted her to lie in bed longer,i couldn’t help admiring her virtue,and so got up myself,too,at the same time with her. (林语堂,1999:15)I wanted to make love to her again; to hold her in my arms a little longer; yet I had such respect for her strength of character that I made myself get out of bed as soon as she did... (Black,1960:14)兩个译本在“余虽恋其卧”一句的翻译上采取了不同的处理方法,林语堂译作“I wanted her to lie in bed longer”,而布莱克则更加直白,加入了自己的理解,译作“I wanted to make love to her again; to hold her in my arms a little longer;”通过比较可以清晰看出林语堂译本对于忠实这一原则的实践。

林语堂及翻译PPT课件

林语堂及其翻译思想

1

.

1.作者及作品介绍

林语堂(1895-1976),中国现代著名 学者、文学家、语言学家。福建龙溪人 ,出生于福建省漳州市平和县坂仔镇贫 穷的牧师家庭。原名和乐,后改玉堂, 又改语堂。早年留学国外,回国后在北 京大学、厦门大学等著名大学任教, 1966年定居台湾,1976年在香港逝世, 享年八十二岁。林语堂既有扎实的中国 古典文学功底,又有很高的英文造诣, 他一生笔耕不辍,著作等身。林语堂于 1940年、1950年和1975年三度获得诺贝 尔文学奖的提名。

7

.

关于作品文本的选择

林语堂“明智地选择自己民族所特有的东 《孔子西的”智,慧不》遗和余《老力子地的翻智译慧中》国反映文中化国的的优古秀典代哲学的 论著;表作品。所以,因此,林语堂的大部分翻 《京华译烟文云本》和、英《文风声创鹤作唳的》选等择能都综合是折以射中出国中的国历历史文 化《和吾哲国史学与文的吾化小 民为说》背;、景《生活的艺术》、《苏东坡传》等反映

第三是译事上的训练,译者对于翻译标准 及手术的问题有正当的见解。

10

.

翻译标准之三方 面

第一是忠实标准 第二是通顺标准 第三是美的标准

译者对原文方面的问题 译者对中文方面的问题 是翻译与艺术文的问题

论忠实标准——译者第一的责任,就是 对原文或原著者的责任,换言之,就是 如何才可以忠实于原文,不负著者的才 思与用意。 “忠实标准”的四义:非字译、须传神 、非绝对、须通顺。

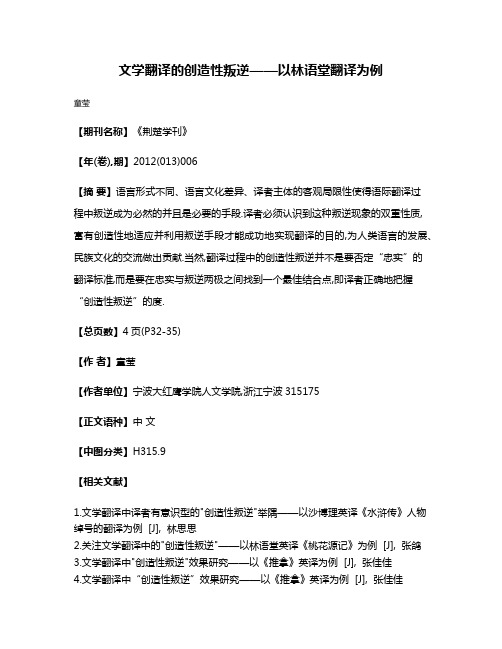

文学翻译的创造性叛逆——以林语堂翻译为例

文学翻译的创造性叛逆——以林语堂翻译为例

童莹

【期刊名称】《荆楚学刊》

【年(卷),期】2012(013)006

【摘要】语言形式不同、语言文化差异、译者主体的客观局限性使得语际翻译过

程中叛逆成为必然的并且是必要的手段.译者必须认识到这种叛逆现象的双重性质,

富有创造性地适应并利用叛逆手段才能成功地实现翻译的目的,为人类语言的发展、民族文化的交流做出贡献.当然,翻译过程中的创造性叛逆并不是要否定“忠实”的

翻译标准,而是要在忠实与叛逆两极之间找到一个最佳结合点,即译者正确地把握“创造性叛逆”的度.

【总页数】4页(P32-35)

【作者】童莹

【作者单位】宁波大红鹰学院人文学院,浙江宁波315175

【正文语种】中文

【中图分类】H315.9

【相关文献】

1.文学翻译中译者有意识型的"创造性叛逆"举隅——以沙博理英译《水浒传》人物绰号的翻译为例 [J], 林思思

2.关注文学翻译中的"创造性叛逆"——以林语堂英译《桃花源记》为例 [J], 张鸽

3.文学翻译中"创造性叛逆"效果研究——以《推拿》英译为例 [J], 张佳佳

4.文学翻译中“创造性叛逆”效果研究——以《推拿》英译为例 [J], 张佳佳

5.从视域融合看创造性叛逆

——以爱尔兰民间文学翻译为例 [J], 柴橚;赵燕凤

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

林语堂与文学翻译(一)引言说起林语堂,最能打动人的地方要数他的英文创作了。

作为作家,他那“极其美妙、令以英文为母语的人既羡慕又深感惭愧”的娴熟的英语,为他赢得了国际文坛的巨匠地位,并曾获得诺贝尔文学奖的提名,有的作品还被美国大学选为教材,有的被政府高层倚为了解中国之必读。

的确,在国际文坛上,这位“幽默大师”凭他的写作实力占据了一席之地。

一向以“两脚踏东西文化、一心评宇宙文章”自居的林语堂主要以英文写作向西方世界介绍中国社会和中国文化,是他的“两脚踏东西文化”的重要组成部分。

提起林语堂,人们就会想起他用英文写的《吾国与吾民》、《京华烟云》等诸多作品。

多年来,他的英文作品不断受到人们的关注和评价。

而他的翻译理论和作品相对来说受到忽视。

笔者认为,他的文学翻译作品也很重要,同样是他“两脚踏东西文化”不可缺少的一部分。

本文就林语堂的文学翻译理论及翻译作品进行分析,从另一方面对他的文学成就进行评估。

(二)林语堂文学翻译理论林语堂祖籍福建龙溪,1895年出身于一基督教家庭。

他从小聪明好学,曾就读于上海的圣约翰大学,继而又留学海外,英文功底深厚,对他以后从事英文写作和翻译打下了扎实的语言基础。

他写了很多介绍中国文化和历史的书,加上在西方社会生活多年,对东西方文化的了解和对中英文的掌握都达到了炉火纯青的境界,完全有能力搞文学翻译,然而他却把自己的一生的大部分精力都投入到了写作中去。

这是因为,翻译只是对别人作品的再创造,不能脱离原著,而写作是自己的原创造,作者可以在作品中表达自己的观点,抒发自己的感慨。

林语堂那放荡不羁的性格也决定了他不愿在别人的字里行间游走。

从林语堂的很多文学作品中都有可以感受到他的人生观。

尽管如此,同许多当时受过西方文化熏陶的文化巨子一样,林语堂还是不可避免地涉及到翻译领域,有若干翻译理论和翻译实践的作品问世。

关于翻译理论的文章有《论翻译》、《论译诗》等。

其中《论翻译》对翻译理论阐述得更系统、更具体。

在这篇文章中,他开门见山地提出翻译是一门艺术这一观点。

他认为,要成为一个好的翻译者,首先应对原文有深刻的理解,其次是译者的母语也要有相当的水平,再次是要有翻译实践。

他本人是这么说的,也是这么做的。

比如,林语堂从小学到大学上的都是教会学校,英文功底自不必说,可以说到了行云流水的地步。

但在接受西方教育的同时,他的中文也在一定程度上受到了荒废,对中国文化、文学作品了解得也不多。

为了弥补自己的中国文化这一空白,大学毕业后,他开始了漫长的中文补课过程,大量阅读文学历史书籍,贪婪地吮吸着国文的精髓。

这为他日后的写作和文学翻译都打下了坚实的基础。

在《论翻译》中,林语堂还阐述了翻译的标准问题。

他认为翻译有三个标准:忠实、通顺、美。

初一看,这三个标准和严复的“信达雅”有些相似,但林语堂的标准有着自己的含义。

“忠实”指的是对原著及原著作者负责,“通顺”指的是对译文读者负责,“美”指的是对艺术的责任。

但他反对呆板的、字面上的忠实。

“忠实并非字字对译”,“忠实须求传神”。

他认为绝对的忠实是不可能的。

他认为翻译者能达到七八成或八九成的忠实就已是极端了。

在《论翻译》中他说过这样一段话:“凡文字有声音之美,有意义之美,有传神之美,有文气文体形式之美,译者或顾其义而忘其神,或得其神而忘其体,决不能把文义文神文气文体及声音之美完全同时译出。

”所以他认为艺术文都是不可译的。

在《论译诗》中,他认为诗的形式和内容同等重要,不能为了内容的准确而失去原文的风貌。

所以他主张“传神”这一翻译标准。

其实“形”与“神”的统一是诗歌翻译的真谛,“形神兼备”原则也历来是文学翻译的最高境界。

“传神”的标准也由来已久,并非是林语堂的首创,在他之前和之后都有人指出,如朱在豪、傅雷、徐志摩等。

而林语堂倡导的“传神”这一翻译标准,与他的性格、文学主张不无关系。

他性格开朗、豪放不羁;文学方面,在提倡“幽默文学”之后又提出“性灵文学”,主张在文学方面依个人个性自由自在地表达,所以在翻译方面他有“传神”主张也就不足为怪了。

林语堂认为:英文华译,要英文精通,而中文亦非常好,两样条件都有了,须有闲情逸致,才可译诗。

林语堂所说的“闲情逸致”,实际上指的是译者的潜在素质,因为从某种意义上说,翻译是一种再创造,既然是译诗,译者就必须有诗人的某些素质,才可能把一种文字的诗译成另一种可被人接受的诗歌体裁。

但在诗歌的可译性上,林语堂未免有些极端。

他说:“诗乃最不可译的东西。

无论古今中外,最好的诗(尤其是抒情诗)都是不可译的。

”可见,在涉及可译性的问题上,林语堂既否定了艺术文的可译性,也否定了诗的可译性。

对诗的可译性问题,当时的翻译家们可谓是各抒已见。

如朱光潜在谈论诗的翻译时,就直截了当地说:“说诗可翻译的人大概不懂得诗。

”茅盾也认为诗是不可译的:“诗经过翻译,即使和原文极吻合,也只能算是对原诗的译述,不能视为即是原诗。

”而郭沫若本人就译了很多诗,他在译诗的问题上发表的一些见解表明他认为诗是可译的。

成仿吾也坚持这一观点,他说:“译诗并不是不可能的事情。

”可见,在这方面,有赞同林语堂的观点的,也有持相反的意见的。

但从文学翻译发展史来看,林语堂的艺术文不可译的观点是站不住脚的。

因为尽管不同语言间存在差别,但语言间的共性也是普遍存在的。

这种共性是翻译可能性的基础。

从中外翻译界长期的翻译实践中也可以看到,绝大多数文学作品是可以翻译的,也基本上能做到忠实确切,只不过可译性存在一定的限度而已。

(三)林语堂文学翻译作品评价尽管林语堂的大半生都用在文学创作中,尽管他否认艺术文的可译性,但他还是不可避免地涉足到翻译领域,而且是很早的事情。

二、三十年代,他翻译介绍斯平加恩这一西方文学批评派,还翻译介绍不少德国作家、诗人海涅的诗歌,有时也自己翻译自己的文章,如《伦敦的乞丐》、《中国文化的精神》、《论西装和中装》、《一场没有听众的演讲》、《谈言论自由》等都有中英文两种文字发表。

1935年,林语堂英译的《浮生六记》出版发行,随后他又把《老残游记》译成英文并出版。

这两部清代名著的翻译出版,是林语堂在翻译领域的重要成就。

中译英的另一重要代表作是《道德经》,英译中的主要代表作是英国著名戏剧家萧伯纳的剧本《茶花女》。

本文就《道德经》和《浮生六记》的部分译文为根据,对林氏的翻译作品进行评析。

《道德经》是一部哲学著作,用文言文写成,加上哲学术语本身就很抽象高深,所以读懂这本书本身就有很大的困难,需要很高的古文造诣和渊博的哲学休养。

众所周知,在翻译过程中,理解与表达最能全方位地反映译者的功底和水平。

作为译者,他对原著的理解必须是深刻的、全面的,尤其是涉及专业知识的原著更是如此。

在《道德经》一书中,有关哲学的术语比比皆是,如“道”、“精”、“气”、“常”、“随”、“形”、“生”、“无”等。

只有在正确理解的基础上才谈得上有通顺自然的翻译。

而林语堂中文基础好,对道家哲学观点颇有研究,对原文的理解是正确的,再加上他严谨的翻译态度,他翻译的《道德经》是成功的。

试看下面一段翻译:有无相生,Being and non—being interdepend in growth,难易相成,Difficult and easy interdepend in completion,长短相形,Long and short interdepend in contrast,高下相倾,High and low interdepend in position,,音声相和,Tones and voice interdepend in harmony,前后相随。

Front and behind interdepend in company.原文中的“相”字被译成“interdepend”,含有“相互依赖”、“彼此共生”之意,是非常好的;再看形式,简洁明了,字数不多不少,做到了在形式和内容上的忠实原文,类似的译文并不少见。

再看一例:上德不德,The man of superior character is not (conscious of his )character,是以有德;Hence he has character.下德不失德,The man of inferior character (is intent on )not losing character,是以无德Hence he is devoid of character.在这段译文中,林语堂忠实原文的用心体现得淋漓尽致。

从译文可以看出他在理解上下了很大功夫。

什么是“上德不德”、“下德不失德”?如果没有正确的理解,就谈不上有好的翻译了。

这两句的意思分别是“有德的人并不认为自己有德”、“没德的人自以为自己没有失去德”。

所以译文分别加上了“conscious of ”和“is intent on ”对意思进行补充。

再看形式上的处理:“superior”与“inferior”对称、“The man of superior character”与“The man of inferior character”对称,“has”与“is devoid of”对称。

所以说这段翻译无论从内容上还是从形式上都很忠实原文,类似这样优秀的译文在林氏翻译的《道德经》中很多,可以说林语堂翻译《道德经》是下了功夫的,也是成功的。

Of a slender figure, she had drooping shoulders and a rather long neck, slim but not to the point of skinny. Her eyebrows were arched and in her eyes there was a look of quick intelligence and soft refinement. There was an air of tenderness about her which completely fascinated me.(原文:其形削肩长项,瘦不露骨,眉弯目秀,顾盼神飞。

一种缠绵之态,令人之意也消。

)拜读林氏的译文,就会觉得芸的形象清晰可见,一个清纯、贤淑的女子形象即刻展现在读者面前。

《浮生六记》是用半文言文写成,其中不乏有些文言性质较强的词和句子,这就要求译者首先要有正确的理解。

如“余连年无馆”(I was out of job for several years)、“余游幕三十年来”(I worked as a government clerk for thirty years),这两句中的《浮生六记》(英译名为Six Chapters of A Floating Life)是林语堂的又一力见功底的译作。