龙门石窟与佛教的关系

龙门石窟启示与感悟

龙门石窟启示与感悟以龙门石窟启示与感悟为题,我们来探索一下这个令人叹为观止的古代艺术瑰宝所带给我们的启示和感悟。

龙门石窟位于中国河南省洛阳市,是中国古代艺术宝库之一。

它是北魏时期佛教艺术的杰作,也是世界上现存规模最大、内容最丰富、艺术品最多的古代石窟之一。

龙门石窟给我们带来的启示是关于宗教信仰和文化传承的。

石窟中的佛像和壁画是佛教教义和艺术的结合,展现了佛教信仰的深度和广度。

这些佛像和壁画在形象上栩栩如生,给人一种超凡脱俗的感觉。

它们不仅是佛教信仰的象征,也是中国古代文化的重要组成部分。

通过欣赏和研究龙门石窟,我们可以了解到佛教在中国的传播和影响,以及中国古代文化的独特魅力。

龙门石窟给我们带来的感悟是关于艺术创作和工匠精神的。

龙门石窟的壁画和雕刻工艺极其精湛,每一个细节都经过精心雕琢和绘制。

这些作品展示了古代工匠的技艺和艺术追求。

在那个没有先进工具和科技的年代,他们依靠手工和耐心,创造了如此细腻和精美的艺术品。

这种工匠精神值得我们学习和传承,无论是在艺术创作还是其他领域,只有用心和毅力,才能创造出真正卓越的作品。

龙门石窟也给我们带来了对自然环境的思考。

石窟位于山洞中,这些山洞起伏有致,形成了壮观的地质景观。

这也是为什么龙门石窟能够保存至今的重要原因之一。

通过观察这些山洞和石窟的结构,我们可以看到自然界的奇妙和力量。

这让我们意识到自然环境的重要性,倡导保护环境和生态平衡的理念。

龙门石窟还给我们带来了对历史和文化保护的思考。

龙门石窟的历史可以追溯到1500多年前,它见证了中国古代历史的变迁和发展。

然而,由于时间的流逝和人为破坏,石窟中的一些壁画和雕刻已经受到了严重的损害。

这让我们认识到文化遗产的保护和传承的重要性。

我们应该积极参与到历史和文化保护中来,共同努力保护这些宝贵的遗产,让后人也能够欣赏和学习到这些珍贵的文化瑰宝。

龙门石窟给我们带来了宗教信仰和文化传承的启示,艺术创作和工匠精神的感悟,对自然环境的思考,以及历史和文化保护的思考。

龙门石窟的历史背景解说

龙门石窟的历史背景解说龙门石窟是位于中国河南省洛阳市东南部的一个石窟群,是中国古代最早、最大、最完整的佛教艺术宝库之一。

这处石窟群始建于北魏时期,距今已有1500多年的历史。

龙门石窟以其精湛的雕刻艺术、博大精深的佛教文化内涵而闻名于世。

龙门石窟的历史背景可以追溯到东汉末年,当时佛教从印度传入中国,逐渐在中国得到发展和传播。

佛教艺术自东汉末年开始在中国形成,而洛阳作为当时中国的政治、经济、文化中心,也成为佛教艺术的重要中心之一。

龙门石窟正式的建设始于北魏时期,北魏是中国历史上一个重要的朝代,也是佛教在中国历史上蓬勃发展的时期。

北魏时期的统治者多信奉佛教,他们为了提高政权的合法性和稳定社会,积极推动佛教的发展。

于是,在洛阳郊外的龙门山中,修建了这座宏伟的石窟群。

龙门石窟的修建历经了几个玛儿普建设阶段。

最早期的修建可以追溯到493年,当时洛阳北魏都城,佛教有了较大的影响力,统治者为了表达对佛教的支持和崇尚,开始在龙门山开凿石窟。

此后的几十年间,龙门石窟不断扩建,形成了一个庞大的石窟群。

龙门石窟的修建工程可谓浩大而艰辛。

首先,工匠们以悬崖峭壁为依托,要将山体挖空形成洞窟,这涉及到耗费大量人力物力和技术手段。

其次,石窟内部的壁画和雕刻雕塑更是需要精湛的技艺和无比的耐心。

这些付出的努力最终换来了令世人惊叹的石窟艺术,被誉为“东方哥特式建筑的杰作”。

龙门石窟是佛教艺术的杰出代表之一。

石窟中的壁画、浮雕以及千佛座像等艺术品都具有浓厚的佛教文化内涵。

壁画内容丰富,既有诸佛菩萨形象,又有佛经故事和历史事件的描绘,展示了佛教的教义和信众们对佛教的理解和崇拜。

大量的浮雕和石刻造像栩栩如生,栩栩如生地展现出佛教的精神和文化,令人叹为观止。

龙门石窟还有一个重要的历史背景是,这座石窟群的修建不仅仅是为了宗教目的,也是为了巩固北魏统治者的统治地位。

当时的北魏统治者面对诸多的政治和军事问题,他们希望通过修建石窟,表达对佛教的信仰,以提升自身的合法性和威信。

洛阳龙门石窟中国古代佛教艺术的瑰宝

洛阳龙门石窟中国古代佛教艺术的瑰宝洛阳龙门石窟是中国古代佛教艺术的瑰宝,位于河南省洛阳市东南15公里处。

它是中国四大石窟之一,也是世界文化遗产。

洛阳龙门石窟以其独特的地理环境和艺术精湛的石刻艺术闻名于世。

一、洛阳龙门石窟的历史背景洛阳龙门石窟的建造始于北魏时期,历经北魏、东魏、北周、隋、唐等朝代,历时超过400年。

它是佛教文化在中国传入以来的重要见证,也是中国佛教石窟艺术的典范。

二、洛阳龙门石窟的地理环境洛阳龙门石窟位于黄河南岸的山体中,总面积达1.6万平方米。

整个石窟群由东、中、西三大部分组成,其中东、西两部分是保存最完整的,也是游客最常去的地方。

洛阳龙门石窟依山而建,布局合理,犹如人们进入了一个神秘而庄严的佛教世界。

三、洛阳龙门石窟的艺术特色洛阳龙门石窟的艺术特色主要体现在石窟内壁上的佛像和浮雕上。

石窟内的佛像造型丰满,体态优美,神态庄严,表现出佛教的慈悲和智慧。

而壁上的浮雕则以佛教故事为主题,栩栩如生地展现了佛教教义和佛教传说。

石窟内的艺术作品精湛细腻,堪称石刻艺术的瑰宝。

四、洛阳龙门石窟的文化价值洛阳龙门石窟作为中国佛教艺术的瑰宝,不仅具有艺术价值,更承载着丰富的文化内涵。

它是佛教信仰的重要场所,也是佛教文化的宝库。

研究洛阳龙门石窟可以了解中国古代佛教的发展历程,探讨古代艺术与宗教的关系,对于揭示中国古代社会、思想、艺术的发展有重要意义。

五、洛阳龙门石窟的保护现状和问题由于龙门石窟的年代久远和外界环境的影响,它正面临着严峻的保护挑战。

相关部门已经采取了一系列措施,加强了对石窟的保护和修复工作。

然而,仍然面临着自然风化、人为破坏等问题,需要更多的保护力度和专业技术的支持。

六、洛阳龙门石窟的旅游价值洛阳龙门石窟不仅是重要的文化遗产,也是旅游景点。

每年都吸引了大量的国内外游客,成为中国文化旅游的重要景点之一。

游客可以在这里领略到古代佛教艺术的魅力,了解中国古代文化的博大精深。

七、对洛阳龙门石窟的期待洛阳龙门石窟是中国古代佛教艺术的瑰宝,需要得到我们每个人的珍惜和保护。

昆明西山龙门石窟简介

昆明西山龙门石窟简介昆明西山龙门石窟位于距今约一千多年前,云南省昆明市西山。

它是古代佛教壁画的代表作,被誉为是中国唯一一处古代佛教壁画景区。

昆明西山龙门石窟是研究我国古代佛教艺术的重要实物资料,是西藏佛教艺术的重大发现。

昆明西山龙门石窟始建于北魏永淳元年(公元492年),最早建筑物是五袈裟大殿,数百年来,历代修建和维护,形成了完整的佛教石窟群,拥有上千座石窟,石窟基本上都在公元六世纪至公元九世纪期间修建而成。

石窟里有众多精美的佛教壁画,大殿的壁画可追溯到六、七世纪,具有非常重要的艺术及历史价值。

昆明西山龙门石窟被公认为中国藏传佛教建筑艺术最高、最齐全的石窟。

几百多年来,历代佛教高僧、文人学者和社会各界人士曾到此祈祷,增添了更多的宗教文化色彩。

昆明西山龙门石窟位于西山山麓,面临滇池,四周环绕着高山大川。

整个石窟古迹分布在五个大洞穴中,最大的洞穴可容纳上千人。

昆明西山龙门石窟的主要石窟是布拉格古寺,它由灵山大殿、佛国塔、玉皇殿、报佛殿四大建筑组成,其中灵山大殿为昆明西山龙门石窟中最大、最具规模的石窟,拥有大量精美佛教壁画。

昆明西山龙门石窟拥有丰富多样的艺术精品,如佛教青铜、石雕、土陶、壁画等,这些艺术精品汇聚了古代艺术家们的创造精神。

近年来,昆明西山龙门石窟受到了国内外游客的青睐,成为云南最受欢迎的旅游景点之一。

随着越来越多的游客参观,昆明西山龙门石窟也成为了众多研究者和学者的研究对象,对其文化及艺术价值的开发也取得了良好效果。

总之,昆明西山龙门石窟是中国古代佛教艺术的代表作,其石窟、壁画和雕塑经历了多次修缮和维护,仍然保存完好,深受全国游客和海外游客的青睐。

作为中国的文化宝库,它可以为全世界提供历史文化和艺术的珍贵资料,也可以为学者提供重要的参考材料,深深地见证了中国古代艺术家们的精湛技艺及创造精神。

石窟艺术与佛教文化影响

石窟艺术与佛教文化影响石窟艺术是一种源自中国的宗教艺术,更具体地说,它是与佛教信仰和教义密切关联的一种艺术形式。

从公元4世纪到12世纪,中国的许多地方都出现了石窟艺术,其中以河南洛阳的龙门石窟、甘肃敦煌的莫高窟和云岗石窟等为代表。

这些石窟艺术作品不仅吸引了大量游客和研究者,而且也成为了对于中国文化和佛教文化的一种重要贡献与影响。

石窟艺术是以石壁或岩石的内部为基础,通过雕刻、彩绘或贴画等多种艺术形式来表现佛教的教义和形象。

其风格多变,既有简朴的线描式风格,也有富丽堂皇的壁画式风格,同时还包括许多形式多样的陈列、佛像、石刻和书法等艺术形式。

通过这些艺术形式呈现出了佛教文化的丰富内涵,追寻了佛教信仰的深层含义,同时也充分展示了中国民族文化的独特美学风格。

石窟艺术在中国的发展历程中,除了对佛教文化有深远的影响之外,还为中国文化和艺术做出了重要的贡献。

它在艺术史上的意义,不仅在于其独特的艺术形式和表现手法,更在于其丰富的文化内涵,成为传承和表达中国文化和艺术的重要手段和载体。

通过石窟艺术的研究和了解,我们能够更好地理解导致佛教成为一种普遍信仰的原因。

事实上,佛教在中国的传播和发展,与中国传统文化以及中国社会的历史进程有着密切的关系。

佛教作为印度的一种传统文化和思想体系,得以传入中国是在公元前2世纪左右,其中大量文化交流的影响也促进了两个文化圈的的融合与交融。

佛教文化以其开放的、包容的传播方式得以在中国茁壮发展,最终成为中国文化大繁荣的一个独特分支。

当我们了解石窟艺术时,不难发现这种文化形态所激发出的社会文化变革和发展。

一方面,佛教文化对中国传统文化和社会进行了深远的影响,丰富了中国文化和思想,同时也将更广泛的文化、知识和智慧传播到了这个国家。

另一方面,石窟艺术也在艺术和手工艺术方面,为中国文化和社会注入了独特的创新和动力。

这在很多方面,包括在佛教建筑、佛教俗语、佛教道德、佛教礼仪、佛教故事、佛教概念等方面具有代表性,也为中国石雕、壁画、书法、绘画等多种艺术形式塑造了独特的美感意象。

探寻洛阳龙门石窟的历史变迁与文化内涵

探寻洛阳龙门石窟的历史变迁与文化内涵洛阳龙门石窟位于中国河南省洛阳市,是中国古代最大最精华的石窟艺术宝库之一。

它的历史变迁与文化内涵深深吸引着人们的关注。

本文将从历史变迁和文化内涵两个方面,探寻洛阳龙门石窟的魅力。

一、历史变迁1. 东晋时期:龙门石窟的历史可以追溯到公元493年,当时的中国正值东晋时期。

据史书记载,洛阳龙门石窟最早由北魏孝文帝所建,其目的是为了纪念自己的母亲文明皇后。

在东晋时期,石窟主要以佛教题材为主,包括佛像、佛教经文和壁画等艺术形式。

2. 北魏时期:在北魏时期,洛阳龙门石窟经历了大规模的扩建和修缮。

这是因为当时佛教在北方逐渐兴盛起来,北魏皇室也积极支持佛教的发展。

因此,洛阳龙门石窟成为了佛教艺术的中心之一,吸引了大量的工匠和艺术家前来创作。

3. 唐宋时期:唐朝和宋朝是洛阳龙门石窟的黄金时期。

在这个时期,石窟的规模不断扩大,内容也更加丰富多样化。

不仅有佛教题材,还有道教、儒教和民间传说题材的艺术作品。

这些作品不仅体现了当时社会文化的多样性,也展示了石窟艺术在不同宗教和思想体系中的融合。

4. 明清时期:明清时期,洛阳龙门石窟逐渐衰落。

这主要是由于明朝和清朝皇室对佛教的打压和限制。

然而,尽管受到了一些破坏和劫掠,洛阳龙门石窟仍然保留了许多宝贵的艺术品和文化遗产。

二、文化内涵1. 宗教意义:洛阳龙门石窟所体现的佛教、道教和儒教等思想体系有着丰富的宗教意义。

这些作品以佛像和佛教经文为主题,展示了佛教信仰中的智慧和教化之美。

它们对佛教信仰的宣传和推广起到了重要的作用。

2. 艺术价值:洛阳龙门石窟以其独特的艺术风格和卓越的艺术品质而闻名于世。

其中的石雕、壁画和浮雕等艺术形式,展示了中国古代艺术的高度成就。

石窟中的作品精湛的技艺和细腻的表现力,使得它们成为了研究中国古代石窟艺术的重要资料。

3. 历史见证:洛阳龙门石窟见证了中国历史的变迁和演变。

它不仅展示了各个历史时期的政治、经济和文化状况,还记录了人们的生活方式和思想观念的变化。

昆明龙门石窟景点介绍

昆明龙门石窟景点介绍昆明龙门石窟位于云南省昆明市西山区太和街道龙门山南麓,距离昆明市区约16公里,是一处集佛教文化、自然风光和历史人文于一体的旅游胜地。

下面将为大家介绍昆明龙门石窟景点的特色和魅力。

一、佛教文化昆明龙门石窟始建于唐朝,历经宋、元、明、清等朝代的修建和维护,是一处具有浓郁佛教文化氛围的古代石窟。

石窟内保存着大量的佛像、浮雕和壁画,其中最著名的是唐代的卢舍那大佛和宋代的玉皇殿。

卢舍那大佛高达20米,是中国唐代最大的石窟佛像,造型雄伟庄重,气势磅礴,具有很高的艺术价值和历史价值。

玉皇殿位于龙门山顶上,是一座规模宏大的佛教建筑,内部装饰精美,殿内供奉着玉皇大帝的雕像,是龙门石窟的重要景点之一。

二、自然风光昆明龙门石窟地处昆明市西山风景区内,周围山峦起伏,林木葱茏,景色秀美。

石窟内外,都有许多自然景观,如龙门山、龙潭水库、太和湖等。

龙门山是昆明市西山的主峰,海拔2162米,山势险峻,景色壮丽,是登山爱好者的天堂。

龙潭水库是昆明市的重要水源地,湖水清澈见底,周围风景优美,是游泳、钓鱼、划船的好去处。

太和湖是昆明市西山的一片人工湖,湖面开阔,水质清澈,周围树木葱茏,是郊游、休闲、垂钓的好地方。

三、历史人文昆明龙门石窟的历史悠久,文化底蕴深厚,是一座具有重要历史人文价值的古代石窟。

石窟内保存着大量的历史文物和艺术品,如唐代的“龙门石窟碑记”、宋代的《龙门石窟记》、明代的《龙门石窟题记》等,这些文物和艺术品不仅记录着龙门石窟的历史沿革,还反映了当时的社会文化和艺术水平。

此外,石窟周围还有不少历史遗迹和文化景点,如西山烈士陵园、昆明市博物馆、云南大学等,这些景点都是昆明龙门石窟景点的重要组成部分。

总之,昆明龙门石窟景点是一处集佛教文化、自然风光和历史人文于一体的旅游胜地,不仅具有浓郁的文化氛围和艺术价值,还有优美的自然景观和丰富的历史人文资源,是游客前来昆明旅游的必到之处,也是了解中国文化和历史的重要窗口。

龙门石窟景点讲解

龙门石窟景点讲解

龙门石窟景点讲解

龙门石窟位于河南省洛阳市西南约60公里外,是一处明代早期为汉族遗址,距今已有600多年历史。

它自古以来就是历代帝王的庙宇,也是当地人们的信仰和礼仪之所在。

龙门石窟是一处以佛教石窟雕塑艺术为主的艺术遗址,共收藏了287座石窟,其中包括了宋、元、明到清的石窟,有大乘佛教石窟、小乘佛教石窟、佛教菩萨像、寺院建筑和汉族寺庙,记录着中国佛教文化的兴衰历程。

龙门石窟以尖的顶、翘起的眉、端正的腰和伸展的身体,以展现出佛祖和菩萨们的崇高神态而著称,汉族四大石窟中的第三大石窟也就是这龙门石窟,其中有各式各样的佛像雕像,但拔尖的是东主殿的功德佛祖,它据传是少林寺的开山鼻祖祖师摩尼,足有百像,每一个都像怀着功德业和慈爱心,给游客们带来了视觉冲击。

龙门石窟的宗教文化地位不容置疑,它是南宋末年洛阳抗金的中心地点,东宋开国皇帝宋仁宗就曾专程亲临,到此朝圣,更是推崇佛教,下诏将龙门石窟评为“皇家宝贵的密宗遗迹”,其宗教价值而今仍在持续发挥着重要的作用。

因其艺术价值极高,龙门石窟始终是观光游览的重要景点之一,每年都吸引着众多的游客前来参观,每一块打造精良的石雕也都让游客叹服不已,给在石窟中参观的游客们留下了难忘的印象。

由此可见,龙门石窟不仅是一处将古今艺术相并存,汇集多种文

化元素的景点,也是一处融合宗教文化、历史文化,传承佛教古老文化的地方。

它无可替代地展示了中国佛教文化的风貌与魅力,把古老的文化瑰宝传承至今,值得我们去参观体验。

洛阳龙门石窟揭示中国佛教发展的重要见证

洛阳龙门石窟揭示中国佛教发展的重要见证中国佛教作为一种重要的宗教信仰,在中国历史上产生了深远的影响。

而洛阳龙门石窟作为中国佛教艺术的瑰宝,不仅仅是一处风景名胜,更是对中国佛教发展史的重要见证。

本文将从历史背景、艺术特点和文化价值等方面,对洛阳龙门石窟的重要性进行探讨。

一、历史背景洛阳龙门石窟位于河南洛阳市东郊龙门山下,是中国佛教石窟艺术的瑰宝之一。

其建造始于北魏时期,历经十多个朝代的建设和扩建,最终完成于唐朝。

石窟内共有数千尊佛像、壁画,以及大量佛教经文雕刻。

这些壁画和雕刻作品,不仅从艺术角度上具有很高的观赏价值,更重要的是揭示了中国佛教发展的重要历史信息。

二、艺术特点洛阳龙门石窟以其精湛的艺术技巧和卓越的艺术表现力而闻名于世。

首先,洛阳石窟的佛像造型规范,神态自然,富有生动性。

无论是大型佛像还是小型佛像,都栩栩如生,给人以美的享受和精神寄托。

其次,洛阳石窟的壁画绘制精细,运用丰富多样的色彩,形成了独特的艺术风格。

壁画内容涵盖佛教故事、历史事件、人物传记等各个方面,真实地展现了当时的社会生活和佛教信仰情况。

最后,洛阳石窟的经文雕刻工艺精湛,字迹清晰,内容丰富。

这些刻有佛经和佛教经文的石刻,不仅为后人研究佛教文化提供了珍贵的资料,同时也具有很高的文化价值。

三、文化价值洛阳龙门石窟不仅仅是艺术的瑰宝,更是中国佛教文化的重要载体。

首先,它是佛教教义传播的有力证据。

洛阳石窟内的佛像、壁画和经文雕刻无一不在向我们诉说着佛教的传播历程和影响范围。

其次,它是佛教文化与中华传统文化相融合的精神象征。

洛阳石窟的壁画和雕刻作品融入了中国传统文化的元素,如山水画、人物画等,形成了独特的艺术风格。

最后,洛阳石窟作为佛教艺术的瑰宝,具有很高的历史和艺术价值,对研究中国佛教史、中国艺术史以及世界艺术史都有重要意义。

四、保护与传承洛阳龙门石窟的保护与传承是一项重要任务。

目前,洛阳石窟面临着环境、自然和人为因素带来的威胁。

为了保护这一瑰宝,政府、学界和社会各界都应当加大保护力度,修缮石窟,加固岩壁,控制游客数量,提高参观管理水平。

龙门石窟是佛教文化的艺术表现

龙门石窟虽然是佛教文化的艺术表现,但它也折射出了当时的政治、经济和社会文化时尚。

石窟中至今仍然保留着大量的宗教、美术、建筑、书法、音乐、服饰、医药等方面的实物资料,因此它堪称为一座大型石刻艺术博物馆。

龙门石窟是佛教的石刻艺术,然而古代的艺术匠师们却突破了宗教“仪轨”的束缚,以现实生活为源泉,创制了形态各异、大小不同、栩栩如生的艺术形象,为研究中国的雕刻艺术提供了珍贵的实物资料。

在中国佛教史上,由于信仰的神祗和义理不同而出现了许多宗派。

龙门石窟就聚集了佛教众多宗派的造像。

如唐高宗与武则天经营的奉先寺大卢舍那像龛是依据《华严经》造像,与华严宗有关;敬善寺、万佛洞、北市采帛行净土堂、东山万佛沟的西方净土变龛与净土宗有关;东山大万伍佛洞(即擂鼓台中洞)和看经寺内的罗汉浮雕群像应是依据禅宗的经典所为;西山中段万佛洞南上方的十一面观音、东山万佛沟北崖的千手千眼观音龛、千手观音龛以及擂鼓台南、北二洞的造像与密宗有直接关系;40余尊的优填王造像与法相宗有关;以地藏菩萨为主尊的造像应是三阶教崇拜的对象。

在一处石窟内集聚如此多的佛教宗派造像,在全国石窟中极为罕见。

这就大大地丰富了石窟造像的题材内容,反映了龙门石窟初、盛唐时期的中心地位,也为研究佛教宗派的活动及其仪轨提供了可靠的实物资料。

位于河南洛阳南方十四公里处之伊河入口两岸之龙门山(西山)和香山(东山)。

为伊河东西两岸的石窟群之一。

龙门山岩属大理石,坚硬细密,极难雕琢,但不易风化。

因山谷成门阙状,因而古时称其为伊阙石窟。

系将岩石开凿为洞窟,在窟内刻龛及佛像,故又称龙门龛、伊阙佛龛。

与莫高窟、云冈石窟并称我国古代佛教石窟之艺术三大宝库。

北魏初期,首于大同云冈石窟大事雕刻,至太和十八年(494),自大同迁都洛阳后,为追念先帝之遗绪,石窟之建造自然由云冈转移至龙门,乃于龙门大兴土木,营造石像。

历经东魏、西魏、北周、北齐、隋、唐,及五代、北宋、金,直至清末,先后营造达一千多年,造像作品中,北魏占百分之三十,唐代占百分之六十,分布于东、西两山之崖壁上。

洛阳龙门石窟的历史发展与文化传承

洛阳龙门石窟的历史发展与文化传承洛阳龙门石窟是中国著名的佛教艺术宝库,其丰富的艺术作品和深厚的历史底蕴使其成为世界文化遗产。

本文将探讨洛阳龙门石窟的历史发展与文化传承,并探索其在中国佛教艺术史中的地位。

一、初建与发展阶段洛阳龙门石窟始建于南北朝时期,约在公元494年左右。

其初建的目的是供奉和纪念魏文成帝拓跋晃,后经历了多次扩建和装饰,逐渐成为北魏、东魏、北齐、北周和隋唐时期的佛教圣地。

在隋唐时期,洛阳龙门石窟得到了进一步的繁荣和发展。

大量的寺庙、佛塔和佛像被建造在石窟中,其中一些作品堪称佛教艺术的杰作。

这些艺术作品不仅展示了当时的艺术水平,也融入了中国古代文化和历史风貌。

二、艺术特色与表现形式洛阳龙门石窟的艺术作品以佛像和浮雕石刻为主,艺术风格多样,兼具南北魏、隋唐、北齐等不同时期的特点。

这些作品以庄严肃穆的形象和丰富的细节赢得了广泛的赞誉。

在佛像方面,洛阳龙门石窟的作品大多采用浮雕和立像的形式。

其中以“卧佛”和“立佛”最为著名。

卧佛是指佛陀卧在地上的雕塑,展示了佛陀入灭后的形象。

立佛则是佛陀站立的雕像,形象庄重且栩栩如生。

在浮雕方面,洛阳龙门石窟也有许多令人叹为观止的作品。

浮雕内容丰富多样,描绘了佛教故事、历史事件和寺庙场景。

这些浮雕作品不仅在艺术上具有高度观赏性,也展示了佛教教义和文化的内涵。

三、文化传承与保护洛阳龙门石窟作为中国佛教艺术的瑰宝,受到了广泛的研究和保护。

自20世纪以来,中国政府和学术界加大了对石窟的保护力度,并将其列为国家重点文物保护单位。

为了保护洛阳龙门石窟,相关部门采取了一系列的措施,如加强石窟内部的通风、湿度控制和防火措施,严格限制游客的进入和操作。

此外,还进行了一系列的文物修复和保护工作,以保持石窟作品的原始风貌。

同时,洛阳龙门石窟也积极开展文化传承和教育活动。

每年都会有大量的学术研究和展览活动在石窟附近进行,向公众普及佛教文化和艺术知识。

这些努力有助于提高公众对石窟的认识和保护意识。

洛阳龙门石窟中的宗教与信仰

洛阳龙门石窟中的宗教与信仰洛阳龙门石窟是中国佛教石窟艺术的代表之一,位于河南洛阳市东南部的龙门山上。

石窟群始建于北魏时期,历经十六国、北齐、隋、唐等时期的建设与扩建,共有234个石窟和2800余尊浮雕,是中国石窟艺术的瑰宝之一。

洛阳龙门石窟凭借其丰富的宗教与信仰内涵,成为了探索中国古代宗教与信仰的重要遗址。

首先,洛阳龙门石窟中的宗教表达主要体现了佛教的影响。

佛教在中国的传播具有重要的历史意义,洛阳龙门石窟正是佛教在中国得以扎根发展的一个缩影。

在石窟内,可以看到大量的佛像和浮雕,这些佛教形象以各种造型和姿态展现,传达着佛教教义和佛教修行的内涵。

佛像形象丰富多样,既有庄严威严的弥勒佛和阿弥陀如来,也有慈悲祥和的观音菩萨和地藏王菩萨等。

这些佛教形象的存在,表明了洛阳龙门石窟作为佛教圣地的重要地位,也展示了佛教对人们宗教信仰的引领和指导作用。

其次,洛阳龙门石窟中的宗教与信仰还体现了中国古代的多元信仰。

除了佛教,洛阳龙门石窟中还有一些与中国古代宗教信仰相关的表达。

在一些石窟中,可以看到一些中国古代宗教的神祗形象,如财神、土地公等。

这些宗教形象在中国古代社会中具有重要的地位和影响,代表着人们对神格的崇拜和求助。

其存在,反映了洛阳龙门石窟所代表的宗教与信仰的多样性,也体现了中国古代社会的宗教生态。

此外,洛阳龙门石窟中的宗教与信仰还承载着人们对祖先和祖宗的崇敬与纪念。

在一些石窟中,可以看到一些与祖先相关的肖像浮雕。

这些肖像浮雕以栩栩如生的方式展现了古代人们对祖辈的追思和纪念,也是一种宗教信仰的表达形式。

这些肖像浮雕的存在,显示出中国古代人们对血脉相承和先祖传统的重视,同时也表现了人们对生命和死亡、轮回转世等人生命题的思考。

总体来说,洛阳龙门石窟中的宗教与信仰是多元而丰富的。

它既代表了佛教在中国的传播与影响,也展示了中国古代宗教信仰的多样性和复杂性。

石窟中的佛教形象、中国古代宗教的神祗形象以及对祖先的纪念等元素,共同构成了一个宗教与信仰的综合体系,体现了中国古代社会的宗教信仰与文化传承。

洛阳龙门石窟解读中国古代宗教与艺术的交融

洛阳龙门石窟解读中国古代宗教与艺术的交融洛阳龙门石窟是中国历史上著名的石窟艺术遗址之一,位于河南省洛阳市东南部。

自公元公元493年北魏时期建造至公元907年唐朝时期完成,共历经400多年的时间。

这座石窟以其丰富的佛教艺术石刻而闻名于世,也成为研究中国古代宗教与艺术交融的重要文化遗产。

在这篇文章中,我们将解读洛阳龙门石窟如何展示中国古代宗教与艺术的交融。

首先,洛阳龙门石窟作为佛教艺术的代表,展现了中国古代宗教与艺术的紧密联系。

石窟内的佛像、浮雕和壁画充满了宗教意义,并通过艺术形式将佛教思想传递给信徒和观众。

每一座石窟都是宗教与艺术的结合,不仅展示了佛教教义,还融入了当地文化和民俗,形成了独特的洛阳佛教艺术风格。

石窟内的佛像雕塑栩栩如生,浮雕和壁画绘制精美细腻,体现了中国古代艺术的高超技艺和精湛工艺。

其次,洛阳龙门石窟作为艺术瑰宝,也反映了古代政治、社会和宗教发展的重要历史信息。

通过石窟内的佛教艺术作品,我们可以窥见当时社会的信仰情况、政治氛围和文化氛围。

比如石窟内的佛像造型和装饰反映了不同历史时期的审美观念和宗教信仰,壁画和浮雕则反映了当时的社会生活和历史事件。

通过对这些作品的研究和解读,我们可以更好地理解古代中国的宗教信仰和文化发展。

此外,洛阳龙门石窟还承载着佛教与中国古代绘画艺术的交融之美。

石窟内的壁画是中国古代绘画艺术的珍贵遗产,通过绚丽多彩的色彩和精致的技法,表达了佛教教义和佛教故事。

石窟内的佛教题材绘画充分展示了当时的绘画风格和技巧,为研究中国古代绘画史提供了宝贵的资料。

这些壁画的生动形象和细腻描绘令人叹为观止,展现了佛教艺术与中国绘画艺术的相互影响和融合。

另外,洛阳龙门石窟也是中国古代雕塑艺术的重要代表之一。

石窟内的佛像雕塑造型各异,有的庄严肃穆,有的慈祥可亲,形态千姿百态。

这些佛像以其精湛的工艺和独特的风格融合了中国古代雕塑的技艺和宗教信仰,体现了佛教教义的丰富内涵。

这些佛像雕塑的艺术成就不仅展示了雕塑技术的高超,更体现了中国古代艺术家对宗教信仰的崇敬和追求。

洛阳龙门石窟探寻中国古代文化与外来影响的交汇点

洛阳龙门石窟探寻中国古代文化与外来影响的交汇点洛阳龙门石窟是中国著名的石窟艺术宝库,位于河南省洛阳市西南龙门山龙门岩上。

自公元493年北魏孝文帝太和八年开始,历经五个朝代长达400多年的时间才完工。

洛阳龙门石窟不仅是中国佛教艺术发展史上的重要里程碑,更是中国古代文化与外来影响相互融合的生动见证。

首先,洛阳龙门石窟是中国佛教艺术的杰出代表。

佛教源自印度,于公元1世纪传入中国,随着佛教的广泛传播,中国佛教艺术逐渐形成并发展独特风格。

洛阳龙门石窟以其独特的造像艺术而闻名,这些壁画和石雕表现了佛教故事、佛陀形象以及佛教信仰中的其他元素。

壁画内容丰富多样,富有表现力,使得观者可以更好地理解佛教思想和信仰故事。

石窟内的大型佛像雕刻精美,栩栩如生,展现了中国古代工匠的精湛技艺。

其次,洛阳龙门石窟也承载着外来文化的影响。

在当时的历史背景下,外来文化不断渗透到中国,对中国古代文化产生了深远影响。

在洛阳龙门石窟的壁画中,可以看到一些外来元素的融入。

例如,石窟内的一些壁画中描绘了美利坚独立战争和美国华盛顿总统的形象,显示了中美文化交流的痕迹。

这些外来元素的出现,不仅丰富了中国古代文化,也反映了当时社会多元文化的交融。

此外,洛阳龙门石窟还反映了中国古代文化与其他东亚国家文化的交流与融合。

龙门石窟的建造过程中,有很多外籍匠师参与其中。

这些匠师来自朝鲜、日本和中国其他地区,他们带来了自己国家的艺术技巧和工艺传统,与中国古代文化进行交流与融合,为石窟的艺术风格增添了不同的元素。

比如,一些壁画中的风格和主题呈现出浓厚的朝鲜特色,这使得石窟艺术呈现出了多样性和丰富性。

洛阳龙门石窟作为中国古代文化与外来影响交汇的重要见证,不仅展示了佛教艺术的独特风貌,更体现了中外文化的交流与融合。

通过深入探索洛阳龙门石窟,我们可以更好地理解中国古代文化的多样性和开放性。

同时,也能更好地认识到中国古代文化与世界其他文化的相互影响与融合,为今天世界文化的多元共存提供了借鉴与启示。

悠久的历史河南洛阳龙门石窟

悠久的历史河南洛阳龙门石窟河南洛阳龙门石窟位于河南省洛阳市西南约12千米处。

龙门石窟是中国佛教艺术的一颗明珠,也是世界文化遗产之一。

它闪耀着千年的辉煌,承载着丰富的历史文化底蕴。

在这片神奇的土地上,追溯历史的脚步,我们可以揭开洛阳龙门石窟悠久历史的面纱。

一、历史源远流长洛阳龙门石窟的历史可以追溯到公元四世纪,距今已有1600多年的历史。

一开始,龙门石窟是由北魏时期百济人佛图澄主持兴建,后来经过南北朝、隋唐、五代十国、北宋、元、明等多个朝代的延续和补充,形成了壮丽的规模和丰富多样的艺术风格。

二、浓厚的佛教文化氛围作为中国古代佛教艺术重要代表之一,洛阳龙门石窟集中体现了佛教信仰与艺术创作的结合。

石窟内雕刻了大量佛陀、菩萨、罗汉等佛教形象,不仅形象逼真、线条流畅,而且栩栩如生的面容、优美的身姿给人一种超凡脱俗的美感。

此外,石窟壁画以其神奇的技法和华丽的色彩,展示了中国古代绘画艺术的宏大气势。

三、丰富多样的艺术表现形式洛阳龙门石窟以其充满创意的艺术表现形式而著称。

除了壁画和浮雕,龙门石窟还包括大量的石刻、石像和石碑等艺术形式。

这些作品不仅在表现技巧上各具特色,而且在题材和内容上也极为丰富多样。

从极富想象力的神话传说到宗教故事,从宫廷生活到民间风情,从历史事件到人物传记,石窟中的艺术作品展现了不同时期社会生活的方方面面。

四、独特的保护与传承洛阳龙门石窟作为世界文化遗产,得到了国家和地方政府的高度重视与保护。

龙门石窟管理部门采取了一系列措施,包括加强巡逻、控制游客人数、修缮石窟岩肌等,确保了石窟的安全与完整。

此外,洛阳龙门石窟还通过展览、教育宣传等方式积极推进石窟文化的传承,让更多的人了解、欣赏和研究。

结语河南洛阳龙门石窟作为中国佛教艺术的瑰宝,记录了中国古代社会历史的发展和演变。

它不仅呈现了艺术创作的卓越成就,还通过独特的文化遗产保护与传承,向世人展示了中国古代智慧的辉煌。

洛阳龙门石窟的浓厚历史文化氛围和丰富多样的艺术表现形式,使它成为中外游客瞩目的旅游胜地,也成为人们追寻历史记忆和美的寄托之所。

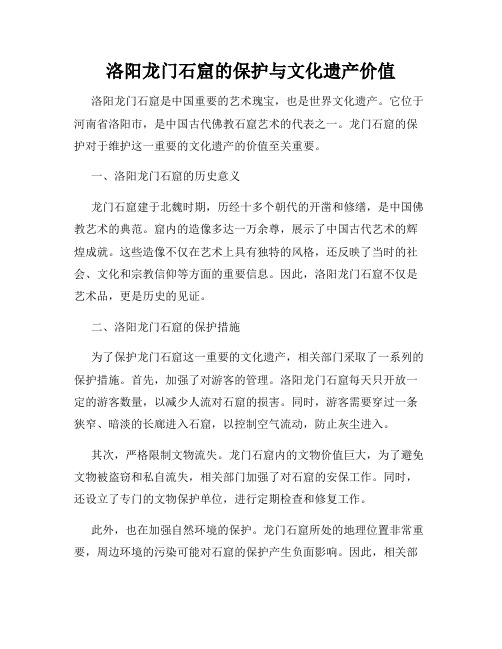

洛阳龙门石窟的保护与文化遗产价值

洛阳龙门石窟的保护与文化遗产价值洛阳龙门石窟是中国重要的艺术瑰宝,也是世界文化遗产。

它位于河南省洛阳市,是中国古代佛教石窟艺术的代表之一。

龙门石窟的保护对于维护这一重要的文化遗产的价值至关重要。

一、洛阳龙门石窟的历史意义龙门石窟建于北魏时期,历经十多个朝代的开凿和修缮,是中国佛教艺术的典范。

窟内的造像多达一万余尊,展示了中国古代艺术的辉煌成就。

这些造像不仅在艺术上具有独特的风格,还反映了当时的社会、文化和宗教信仰等方面的重要信息。

因此,洛阳龙门石窟不仅是艺术品,更是历史的见证。

二、洛阳龙门石窟的保护措施为了保护龙门石窟这一重要的文化遗产,相关部门采取了一系列的保护措施。

首先,加强了对游客的管理。

洛阳龙门石窟每天只开放一定的游客数量,以减少人流对石窟的损害。

同时,游客需要穿过一条狭窄、暗淡的长廊进入石窟,以控制空气流动,防止灰尘进入。

其次,严格限制文物流失。

龙门石窟内的文物价值巨大,为了避免文物被盗窃和私自流失,相关部门加强了对石窟的安保工作。

同时,还设立了专门的文物保护单位,进行定期检查和修复工作。

此外,也在加强自然环境的保护。

龙门石窟所处的地理位置非常重要,周边环境的污染可能对石窟的保护产生负面影响。

因此,相关部门采取了多项措施,如治理周边的水源和空气质量,确保石窟的自然环境得到充分的保护。

三、洛阳龙门石窟的文化遗产价值洛阳龙门石窟以其独特的艺术风格和丰富的文化内涵而闻名于世。

它不仅展示了中国佛教艺术的发展历程,还反映了古代中国社会的精神追求和价值观念。

同时,通过观察石窟中的壁画和雕塑,我们可以了解到当时中国社会的风貌和日常生活的细节。

这些都对于研究和传承中华文化起到了不可或缺的作用。

此外,龙门石窟还具有重要的宗教意义。

佛教在中国的传播和发展过程中起到了重要的推动作用,而洛阳龙门石窟则是中国佛教文化的杰出代表之一。

石窟中的佛像、菩萨形象和经文等元素都是佛教信仰的重要组成部分,对于了解佛教文化和宗教信仰具有重要的价值。

龙门石窟与佛教的关系

从龙门题记所载的地名当中,我们也可以看到许多来自关中一带的造像功德主人。如贞观十八年644十月廿五日洛阳留守右领军柱国京兆公阎武盖为亡母在宾阳南洞敬造阿弥陀像一区并二菩萨;永徽五年654五月二十日通直郎行雍州治所在今陕西西安市司仓参军辛崇敏在老龙洞造像一龛;显庆二年657十月廿六日华州蒲城县今陕西蒲城县相原府校尉柱国吕士安在药方洞敬造救苦观音菩萨一躯;显庆四年八月一日雍州讄县今陕西户县人朝散郎前行赵州象城县丞轻车都尉刘弘义在破洞造像一铺;十一月十七日雍州泾阳县今陕西泾阳县翊卫慕容文懿在老龙洞造弥陀像一龛;乾封二年667五月十五日雍州万年县今陕西西安市人公孙宜在破洞造阿弥陀像一龛;乾封三年二月雍州栎阳县今陕西临潼县东北栎阳镇东面监孟乾绪在宾阳南洞敬造弥陀像一铺;文明元年684四月八日雍州明唐县今陕西西安市城南人赵奴子在惠简洞开凿佛龛;垂拱元年685十月廿日唐故岐州今陕西凤翔县刺史陇西李府君孤子坚在破洞附近敬造石像一龛;垂拱二年七月十五日雍州醴泉县今陕西礼泉县人王君意为天皇天后及父母在老龙洞造阿弥陀像一龛;垂拱三年二月十六日雍州三原县今陕西三原县东北古鼎乡高池里薛福等在清明寺造一佛二菩萨像,同时同地还有三原县古鼎乡的戴婆等造的一佛二菩萨像;垂拱三年二月十六日雍州迳阳县众善乡苏伏宝在清明寺造一佛二菩萨像;垂拱三年三月雍州迳阳县申思思在清明寺附近造三佛像;垂拱三年七月十三日雍州醴泉县王君意在老龙洞造阿弥陀像一龛;垂拱四年万年县张元福在万佛洞附近造像;载初元年689五月二日雍州万年县张元福敬造阿弥陀像并二菩萨;天授二年691二月三十日雍州万年县张元福在清明寺造像一龛;延载元年694六月一日雍州蓝田县今陕西蓝田县马某在惠简洞附近造一佛二菩萨像;证圣元年695三月三日雍州长史豆卢志静在双窑附近造阿弥陀佛并二菩萨像;乾符元年874正月廿五日雍州长安县人在敬善寺附近造阿弥陀佛像一龛,等等。

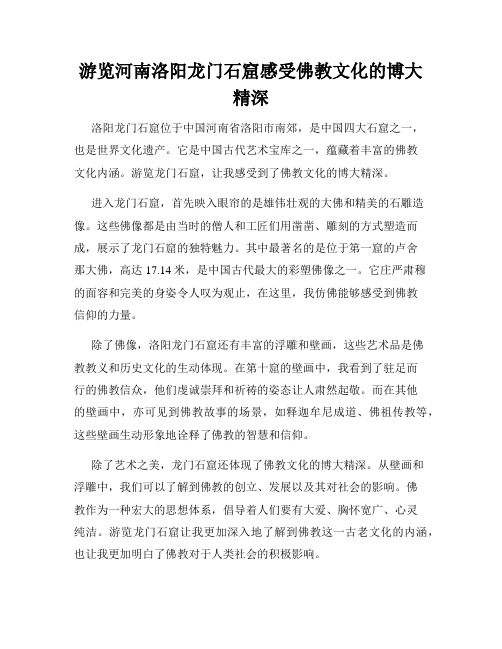

游览河南洛阳龙门石窟感受佛教文化的博大精深

游览河南洛阳龙门石窟感受佛教文化的博大精深洛阳龙门石窟位于中国河南省洛阳市南郊,是中国四大石窟之一,也是世界文化遗产。

它是中国古代艺术宝库之一,蕴藏着丰富的佛教文化内涵。

游览龙门石窟,让我感受到了佛教文化的博大精深。

进入龙门石窟,首先映入眼帘的是雄伟壮观的大佛和精美的石雕造像。

这些佛像都是由当时的僧人和工匠们用凿凿、雕刻的方式塑造而成,展示了龙门石窟的独特魅力。

其中最著名的是位于第一窟的卢舍那大佛,高达17.14米,是中国古代最大的彩塑佛像之一。

它庄严肃穆的面容和完美的身姿令人叹为观止,在这里,我仿佛能够感受到佛教信仰的力量。

除了佛像,洛阳龙门石窟还有丰富的浮雕和壁画,这些艺术品是佛教教义和历史文化的生动体现。

在第十窟的壁画中,我看到了驻足而行的佛教信众,他们虔诚崇拜和祈祷的姿态让人肃然起敬。

而在其他的壁画中,亦可见到佛教故事的场景,如释迦牟尼成道、佛祖传教等,这些壁画生动形象地诠释了佛教的智慧和信仰。

除了艺术之美,龙门石窟还体现了佛教文化的博大精深。

从壁画和浮雕中,我们可以了解到佛教的创立、发展以及其对社会的影响。

佛教作为一种宏大的思想体系,倡导着人们要有大爱、胸怀宽广、心灵纯洁。

游览龙门石窟让我更加深入地了解到佛教这一古老文化的内涵,也让我更加明白了佛教对于人类社会的积极影响。

游览洛阳龙门石窟不仅是一次美妙的艺术之旅,更是一次心灵的洗涤。

在这里,我感受到了佛教文化的博大精深,也从中汲取到了它的智慧和力量。

在佛教的启迪下,我思考着生命的意义和价值,学会了如何宽容、慈悲和善良。

龙门石窟是一个让人融入佛教文化的圣地,它的存在不仅是文化遗产的保护,更是一种精神的传承。

洛阳龙门石窟无疑是一座中华文明的瑰宝,它以其独特的艺术风格和文化内涵吸引着世界各地的游客。

我相信,只有亲自走进龙门石窟,才能真正感受到佛教文化的博大精深。

对于我来说,这次旅行不仅是一次美好的回忆,更是一次灵魂的洗礼。

通过龙门石窟,我深刻地认识到佛教文化对于人类社会的积极作用,也更加珍惜和尊重我们民族瑰宝的宝贵价值。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

龙门石窟的窟形大致有马蹄形的平面、穹窿形或平顶、在正壁前有的设坛雕一铺主像;马蹄形、穹窿顶的窟室,环正、左、右三壁凿出倒凹字形坛床,在坛床上布置一铺列像;以及方形或长方形的平顶窟室、在正左右三壁前设一铺造像等几种。它们分别流行在高宗、武则天、中宗至玄宗时期。这些窟形在陕西的甘泉县与洛川县唐代石窟中都是存在着的,与长安地区差

奉先寺大卢舍那像龛,是龙门唐代皇家最为宏伟的石窟寺工程,据主尊卢舍那佛座北侧的《河洛上都龙门山之阳大卢舍那像龛记》,为“大唐高宗天皇大帝之所建也,……咸亨三年壬申之岁四月一日,皇后武氏助脂粉钱二万贯。奉敕捡校僧西京实际寺善道禅师,法海寺主惠?法师,大使司农寺卿韦机,副使东面监上柱国樊元则,支料匠李君瓒、成仁威、姚师积等。至上元二年675乙亥十二月卅日毕功。”这里的西京法海寺主惠?,与主持开凿惠简洞的是同一人。捡校僧善道禅师来自西京长安的实际寺,韦机等人也是主要任职于长安的《旧唐书》卷一百三十五《韦机传》。因此可以确定,这所无与伦比的将近十年工期的大像龛工程,实际上是由长安来的朝廷高级设计人员共同策划而成的,它应该是长安的佛教艺术样式最大规模地在龙门山的再现,当然也决不会是完全照搬某个现成的样品。

首先,保存在龙门石窟中数量可观的造像发愿文题记,不仅能帮助我们发现初唐长安的造像艺术影响洛阳的重要线索,还可以作为在洛阳龙门把握长安造像艺术因素的历史依据。

龙门破洞正壁有一所倚坐的弥勒佛像龛,是唐太宗贞观十一年637十月五日道国王母刘囗妃为其子道王元庆所造。道王李元庆是唐太宗李世民的异母弟,其母为唐高祖李渊的刘婕妤。李元庆于贞观十年被授为豫州刺史,造像刻于他从长安前来任职的第二年。

惠简洞是一所中型的洞窟,窟内

造像为倚坐佛并二弟子二菩萨二天王二力士。南壁有一方造像记写道:“大唐咸亨四年673十一月七/日西京法海寺僧惠简/奉为皇帝皇后太子周/王敬造弥勒像一龛二菩/萨神王等并德成就伏愿/皇帝圣花无穷殿下诸王福延万代。”可知,这所洞窟是直接由西京长安来的佛教大师主持开凿的。

贞观六年(632),李世民将洛阳作为自己的行宫,号称为“洛阳宫”,可视为洛阳佛教事业再兴的前兆。在唐高宗与武则天执政时期(650至704年),洛阳佛教才真正进入了极盛期。显庆二年(657,唐高宗李治首次来到洛阳,同年十月,就诏令改“洛阳宫为东都,洛州官吏员品并如雍州”。从此以后,李治在位期间,他曾经九次来往于西京长安与东都洛阳之间,共寓居洛阳达11年零3个月。显庆四年,李治还诏迎法门寺的护国真身释迦佛指舍利至洛阳大内供养,皇后武则天还特意为舍利制造了金棺银椁。684年,武则天执政后,立即改东都洛阳为“神都”。688年,她又在神都立了唐高祖、太宗、高宗三庙,四时享祀,一如西京长安太庙之仪。690年,武则天改国号为“周”,又在洛阳立武氏七庙。实际上在武则天执政期间,洛阳已经成为全国的政治与佛教中心了。

异较大的,是没有中心柱窟。彬县大佛寺第2、3、5号窟虽有倒凹字形的坛床,但坛上的雕像是分为三组来布置的,以表现三世佛的题材内容,属于北朝以来的遗风,与龙门龙华寺、八作司洞等窟三壁前各有一尊主佛像的作法有相近之处,而与奉先寺、极南洞、二莲花南北洞的坛上列像呈一组的形式有所不同。彬县大佛寺的大佛洞在造像的布置上虽与龙门高宗期的无坛唐窟如宾阳北洞、敬善寺洞有相近之处,但窟顶的横向人字披及大佛身后开环形甬道的作法也不见于龙门。龙门东山的擂鼓台中洞与南洞的地面中部凿有方形的矮台,与彬县大佛寺第4、7号窟有相似之处,但后者又没有象前者那样在窟室壁面开雕众多的造像。所以,如果从这些比较大的方面来看,长安与洛阳两地是既有共同性,也有彼此间的差异性。陕北地区现有的初唐窟形与龙门的共性较多,而洛阳地区如果要引进长安一带的佛教艺术样式,它们更多的取材方向应该是在长安城中的各大寺院,石窟洞内的布置也基本是反映寺院殿堂内景的一个侧面而已。陕北的几处初唐洞窟形制,虽比现存的龙门同类型洞窟的时间为晚,但似乎也能够说明长安一带洞窟样式或者是殿堂内的造像排列形式的向北扩散与东都洛阳对于这些样式布局的引进。如果我们再缩小一下视线,就会看到两地之间更多的相似与相同之处了。

龙门石窟的大小窟龛共编了2345号,大大小小的佛教人物雕像共有十万多尊,还有2800多块的古代碑刻题记作品,是研究这些造像艺术的第一手史料。在这处人类珍贵的艺术宝库之中,完成于唐高宗与武则天时期的作品约占了三分之二,可见就初唐的佛教造像艺术而言,这里的数目是相当惊人的。笔者观察龙门的初唐造像艺术,发现如果与彬县大佛寺石窟以及长安地区的某些造像比较,典型的唐风造像艺术在洛阳真正形成,显然要比长安晚了一个节拍,特别是和象日本藤井有邻馆藏的唐贞观十三年639马周造像、彬县大佛寺唐贞观二年628完工的大佛洞侧壁胁侍立菩萨那样的早期成熟作品相比较。

此外,在龙门石窟的碑刻题记中,有许多皇室贵戚和中央政府的官吏从长安来到洛阳开窟造像,如宾阳南洞东壁南侧的贞观廿一年647十一月十五日登仕郎、梁国公府长史杨宣政并妻造的阿弥陀佛像;永徽四年653四月八日吏部主事许思言在老龙洞造像一铺;纪国太妃韦氏开凿的敬善寺洞;薛国公阿史那忠在敬善寺区的造像;显庆二年657七月卅日吏部尚书唐临在敬善寺区为皇帝、皇后、殿下等造的阿弥陀佛像;龙朔元年661四月二十日承议郎行皇子侍医吴吉甫在老龙洞敬造石像一躯;龙朔元年奉议郎行内侍省宫闱局令骁骑师多宝在敬善寺区造像;麟德二年665王玄策在宾阳南洞造的弥勒像一铺;咸亨四年673四月八日将作监丞牛懿德在宾阳南洞造地藏菩萨一躯;五月薛仁贵为皇帝、皇后敬造阿弥陀像并二菩萨;开元三年715八月十日秘书少监韦利器为亡母在老龙洞门上方造的大弥陀等身像一铺;玄宗开元年间内侍省高力士等160人为李隆基在奉先寺敬造西方无量寿佛一铺四十八事,等等。

龙门石窟与佛教的关系

提起中国唐代的石窟寺艺术,国内外的学者们便会自然地想到敦煌与龙门。相对于关中地区零散的唐代石窟造像来讲,敦煌与龙门的艺术不仅在数量上占有绝对优势,而且也全面、系统化。敦煌地处甘肃省最西端,是丝绸之路通往西域的咽喉要地,唐帝国的西疆重镇。这种偏僻的地理位置,就决定了它的艺术内涵必然是大量汲取着中原文化的养份,比较忠实地再现唐朝政治与文化、宗教中心的范本模式。龙门的地位就比敦煌显要多了,它位于今洛阳市南13公里的伊水两岸,而洛阳地区早在494年至534年就曾经是北魏晚期的政治、文化、佛教中心,并且造就了龙门石窟中占总数三分之一的石窟雕刻品。在东魏、西魏与北齐、北周的战乱纷争之际,洛阳一带的佛教文化迅速衰落了,隋炀帝虽然曾一度将洛阳建成了东都,但龙门石窟的造像事业仍是处在低潮阶段而没有起色。唐高祖武德四年(621),秦王李世民平定了割据洛阳的军阀王世充,放火焚毁了隋朝东都洛阳的乾阳殿、则天门及阙,并废掉了诸道场,“城中僧尼留有名德者各三十人,余皆返初”。无疑又再次压制了洛阳佛教的发展。

华严宗的法藏、印度僧人慧智,以及义净等高僧大德们均活动于该寺,奉敕编撰《大周刊定众经目录》15卷的明?就是佛授记寺的僧人。再加上武则天对佛法极端地推崇,终于使洛阳的佛教成为全国之冠。武则天授命怀义上演的伪造《大云经疏》之剧,以及制作超巨型的佛像,都是在洛阳完成的。一时间,地处伊水两岸的龙门石窟就成了唐王朝皇室的开窟造像中心区域,上自皇帝、皇后、太子、亲王、公主,下至朝廷显贵、黎民百姓,纷纷来到这个风景秀丽的河畔山崖间,出资镌刻佛像,以寄托自己和亲人们的各种祈盼。

据刊刻于宾阳中、南洞之间的由中书舍人岑文本撰文、起居郎褚遂良书丹的贞观十五年641《伊阙佛龛之碑》记载:贞观十年六月文德皇后长孙氏崩,唐太宗的第四子魏王李泰率领了一班皇族与当朝显贵们来到洛阳,为了给长孙皇后作功德,特意选择了北魏皇室未竟的宾阳三洞,进行了重装与补凿,并且磨光了北魏的原碑,刻上了自己的发愿记。现存于宾阳南洞正壁的一铺大像与南壁如众星捧月般的一批小佛龛,都是当时的功德遗迹。在南壁的小龛之中,有二龛是唐太宗第二十一女豫章公主分别于贞观十五年三月十日、六月二日雕刻完成的。这应是唐代第一次较大规模地将长安造像艺术带往洛阳的活动。

从龙门题记所载的地名当中,我们也可以看到许多来自关中一带的造像功德主人。如贞观十八年644十月廿五日洛阳留守右领军柱国京兆公阎武盖为亡母在宾阳南洞敬造阿弥陀像一区并二菩萨;永徽五年654五月二十日通直

郎行雍州治所在今陕西西安市司仓参军辛崇敏在老龙洞造像一龛;显庆二年657十月廿六日华州蒲城县今陕西蒲城县相原府校尉柱国吕士安在药方洞敬造救苦观音菩萨一躯;显庆四年八月一日雍州讄县今陕西户县人朝散郎前行赵州象城县丞轻车都尉刘弘义在破洞造像一铺;十一月十七日雍州泾阳县今陕西泾阳县翊卫慕容文懿在老龙洞造弥陀像一龛;乾封二年667五月十五日雍州万年县今陕西西安市人公孙宜在破洞造阿弥陀像一龛;乾封三年二月雍州栎阳县今陕西临潼县东北栎阳镇东面监孟乾绪在宾阳南洞敬造弥陀像一铺;文明元年684四月八日雍州明唐县今陕西西安市城南人赵奴子在惠简洞开凿佛龛;垂拱元年685十月廿日唐故岐州今陕西凤翔县刺史陇西李府君孤子坚在破洞附近敬造石像一龛;垂拱二年七月十五日雍州醴泉县今陕西礼泉县人王君意为天皇天后及父母在老龙洞造阿弥陀像一龛;垂拱三年二月十六日雍州三原县今陕西三原县东北古鼎乡高池里薛福等在清明寺造一佛二菩萨像,同时同地还有三原县古鼎乡的戴婆等造的一佛二菩萨像;垂拱三年二月十六日雍州迳阳县众善乡苏伏宝在清明寺造一佛二菩萨像;垂拱三年三月雍州迳阳县申思思在清明寺附近造三佛像;垂拱三年七月十三日雍州醴泉县王君意在老龙洞造阿弥陀像一龛;垂拱四年万年县张元福在万佛洞附近造像;载初元年689五月二日雍州万年县张元福敬造阿弥陀像并二菩萨;天授二年691二月三十日雍州万年县张元福在清明寺造像一龛;延载元年694六月一日雍州蓝田县今陕西蓝田县马某在惠简洞附近造一佛二菩萨像;证圣元年695三月三日雍州长史豆卢志静在双窑附近造阿弥陀佛并二菩萨像;乾符元年874正月廿五日雍州长安县人在敬善寺附近造阿弥陀佛像一龛,等等。

武则天对洛阳有特殊地偏爱,她总共寓居洛阳达49年之久。在此期间,朝野上下又特别重视佛法,当时的佛教大师如义净、神秀、实叉难陀、菩提流志等人都曾经受到了武则天的优礼,他们传法译经的主要地区也在洛阳。高宗麟德元年664,沙门静泰就在洛阳撰写成了《大唐东京大敬爱寺一切经论目录》五卷,对后世的佛经编目工作产生过重要影响。洛阳佛授记寺还是当时的一个译经中心,