光的自旋角动量产生的力学效应

光的自旋角动量产生的力学效应

李银妹

中国科学技术大学物理系

1.引言:

光具能量和动量,光的动量包括线性动量和角动量[1]。携带有角动量的光束与物体相互作用,就可能有角动量的交换,这时物体就受到一个力矩的作用,只要这力矩大于作用在物体上的其它阻力矩,就会使物体产生旋转运动。

光的角动量包括轨道角动量和自旋角动量。光的轨道角动量与光场的特定空间分布相联系,自旋

角动量则取决于光束的偏振状态。

光束的偏振状态不同,光子的平均自旋角动量就不同。也就是说,光束携带的自旋角动量的大

小和方向取决于光束的偏振状态。光束的偏振态发生了改变,意味着它所携带的自旋角动量有了变化。一束携带有自旋角动量的光束与物体相互作用,光束的偏振态可能发生变化,相应的角动量也

就发生了变化,根据角动量守恒定律,物体的角动量也要同时发生变化,这将导致有一个力矩作用

在物体上,使它发生旋转。这种基于自旋角动量的交换或传递实现的光致旋转,既与入射光的偏振

状态有关,也与物体微粒的光学性质有关。

光致旋转是实现微机械马达的有效手段,光致微机械马达可以避免电磁驱动机械马达的操控空

间小、附加零件多等缺点,可发展成为新的马达运动的驱动源。光致旋转可实现微粒的转动操作,

特别是双折射晶体微粒在线偏振光束下的定位现象,加强了对粒子转动的可控性,可能会在生物学

领域为寻找特异受体结合位点提供方便。实现光致旋转的方法已发展有很多,初步展示了光致旋转

在微纳科技领域的应用前景。

本实验通过改变入射光的偏振性质来改变它携带的自旋角动量,研究光与双折射晶体粒子相互

作用产生的光致旋转效应,观察和测量由自旋角动量引起的扭转力矩的大小,方向以及粒子的旋转

速度等力学效应。使学生对光携带角动量的基本属性和光致旋转现象直观的了解和认识。

2.实验目的

1 了解光的自旋角动量产生光致旋转现象的原理

2 对光致旋转现象有一直观认识

3 掌握光镊的具体调节方法

3.实验预备知识

1 有力学、光学、量子力学基础

2 着重复习五种偏振态的特点及波片的作用

3 了解光的自旋角动量及其特点

4.实验原理

4.1自旋角动量的传递与扭力矩

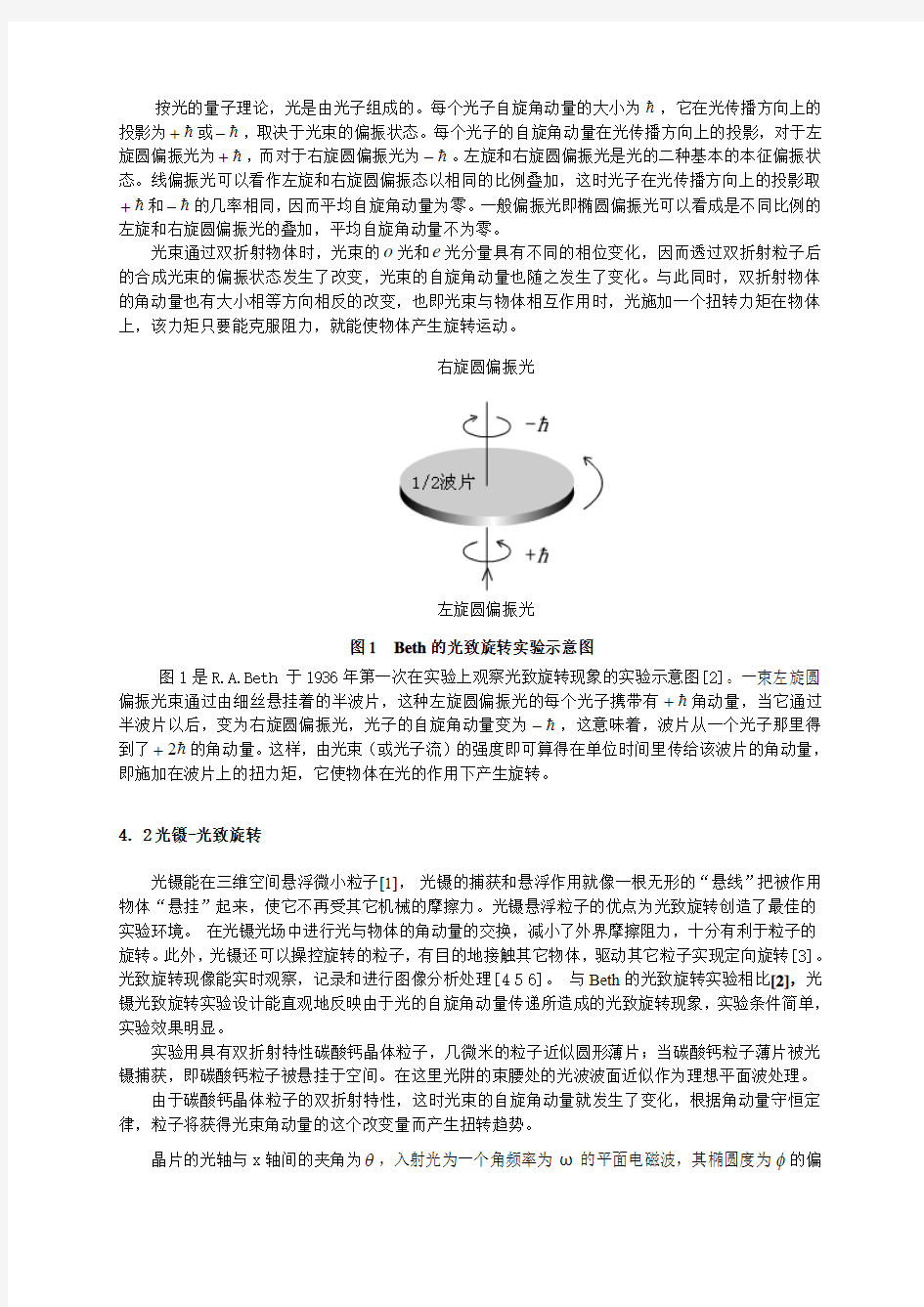

按光的量子理论,光是由光子组成的。每个光子自旋角动量的大小为 ,它在光传播方向上的投影为 +或 -,取决于光束的偏振状态。每个光子的自旋角动量在光传播方向上的投影,对于左旋圆偏振光为 +,而对于右旋圆偏振光为 -。左旋和右旋圆偏振光是光的二种基本的本征偏振状态。线偏振光可以看作左旋和右旋圆偏振态以相同的比例叠加,这时光子在光传播方向上的投影取 +和 -的几率相同,因而平均自旋角动量为零。一般偏振光即椭圆偏振光可以看成是不同比例的左旋和右旋圆偏振光的叠加,平均自旋角动量不为零。

光束通过双折射物体时,光束的o 光和e 光分量具有不同的相位变化,因而透过双折射粒子后的合成光束的偏振状态发生了改变,光束的自旋角动量也随之发生了变化。与此同时,双折射物体的角动量也有大小相等方向相反的改变,也即光束与物体相互作用时,光施加一个扭转力矩在物体上,该力矩只要能克服阻力,就能使物体产生旋转运动。

图1 Beth 的光致旋转实验示意图

图1是R.A.Beth 于1936年第一次在实验上观察光致旋转现象的实验示意图[2]。一束左旋圆偏振光束通过由细丝悬挂着的半波片,这种左旋圆偏振光的每个光子携带有 +角动量,当它通过半波片以后,变为右旋圆偏振光,光子的自旋角动量变为 -,这意味着,波片从一个光子那里得到了 2+的角动量。这样,由光束(或光子流)的强度即可算得在单位时间里传给该波片的角动量,即施加在波片上的扭力矩,它使物体在光的作用下产生旋转。

4.2光镊-光致旋转

光镊能在三维空间悬浮微小粒子[1], 光镊的捕获和悬浮作用就像一根无形的“悬线”把被作用物体“悬挂”起来,使它不再受其它机械的摩擦力。光镊悬浮粒子的优点为光致旋转创造了最佳的实验环境。 在光镊光场中进行光与物体的角动量的交换,减小了外界摩擦阻力,十分有利于粒子的旋转。此外,光镊还可以操控旋转的粒子,有目的地接触其它物体,驱动其它粒子实现定向旋转[3]。光致旋转现像能实时观察,记录和进行图像分析处理[4 5 6]。 与Beth 的光致旋转实验相比[2],光镊光致旋转实验设计能直观地反映由于光的自旋角动量传递所造成的光致旋转现象,实验条件简单,实验效果明显。

实验用具有双折射特性碳酸钙晶体粒子,几微米的粒子近似圆形薄片;当碳酸钙粒子薄片被光镊捕获,即碳酸钙粒子被悬挂于空间。在这里光阱的束腰处的光波波面近似作为理想平面波处理。

由于碳酸钙晶体粒子的双折射特性,这时光束的自旋角动量就发生了变化,根据角动量守恒定律,粒子将获得光束角动量的这个改变量而产生扭转趋势。

晶片的光轴与x 轴间的夹角为θ,入射光为一个角频率为ω的平面电磁波,其椭圆度为φ的偏

左旋圆偏振光

右旋圆偏振光

振光电场矢量表示为:

()0cos sin i t E E e x i y ωφφ-= (1)

入射光施加在晶片单位面积上的扭转力矩: {()}200c = sin21cos +sin2cos2sin 2E ετθωΦ-?Φ? (2)

光束从晶体后端面(z=d)出射时,o 光和e 光之间的位相差改变了Δ= kd(n o -n e )。根据角动量守恒定律,光束角动量的变化作用在厚度为d 的粒子的单位面积上所引起的力矩为τ。平衡时所受粘滞力矩为C Ω,其中C 是阻力系数,Ω是转动的角速度。

5.实验装置

实验设备如图2所示(上海中珂光镊科技有限公司提供的带有光致旋转配制的“光镊微操作系统”)在光镊光路中插入偏振器组。偏振器组包括起偏器P 、1/4波片和1/2波片,这些偏振元件根据实验内容推入波片架中,而将波片架耦合入光镊仪器上预留的孔洞中。波片在光路中都可以独立的绕光束旋转来调节光束的偏振状态。微粒的旋转运动的动态过程由CCD 摄像头采集,并显示在显示器上,可以直观的观察微粒的旋转运动和对转速大致做出判断。然后对采集的动态图像作相应处理,计算获得粒子的转速。

图3 光镊光致旋转实验装置

实验中用的双折射晶体样品为CaCO 3微粒,通常形状是不规则的,当它旋转时,其后向散射光强的空间分布将呈周期性变化,特别是颗粒突起的部分往往散射较强。抓住粒子的特征,通过CCD 采集的动态图像,可以直观地对转速大致做出判断。然后对采集的动态图像作相应处理,计算获得粒子的转速。

实验用样品大小为几微米,其物理与光学性质满足光镊捕获的条件。当光镊稳定捕获悬浮在水溶液中的晶体微粒时,在光路中插入不同偏振元件,改变光束的偏振态,可以观察各种偏振光与微粒相互作用产生的光致旋转运动。

6. 实验内容

6。1 样品制备

实验用样品为CaCO3(碳酸钙)分析纯粉末制备的碳酸钙悬浮液。需备有纯净水,烧杯,胶头滴管和专用样品池等备件。

样品制备步骤:

1)在研钵中磨制CaCO3粉末,约几分钟左右;

2)取少许磨制后的CaCO3粉末和适量蒸馏水溶至三角烧杯中,

3)用力晃动数分钟,形成均匀的CaCO3悬浮液。

4)静置样品几分钟,当液体近似透明的悬浊液,取上层清液置入样品池观察。

6.2光镊操控晶体微粒实验

1)样品池置于显微镜平台上,调节使显微物镜,使样品池底面正确成像。

2)开启光镊光源,计算机显示屏上能观察到一明亮的光斑,即为光阱所在位置。

3)提升显微物镜,即物平面距池底10微米处。

4)缓缓加大激光器电流,提高光镊捕获力。

5)手动调节显微镜平台,使样品池在水平方向上运动,将一CaCO3微粒移向到光阱所在位置。

6)用光镊捕获CaCO3微粒,使CaCO3 微粒悬浮于确定的位置,显微镜平台进而实现CaCO3 微粒在三维空间的操控。

6.3 线偏振光对双折射粒子的定向作用实验

在光镊光路中插入起偏器,使其起偏器表面与光束轴线垂直,观察线偏振光对光阱中捕获的双折射微粒的作用。

1)反复捕获同一个CaCO3微粒,注意观察微粒是否基本上定位于相同角度,说明线偏振光对双折射粒子有定向的作用。

2)对于同一个被捕捉的CaCO3微粒,先后调节起偏器的透振方向在水平或竖直方向,观察双折射粒子被定位到新的方位。

图4 线偏振光对双折射粒子的定向作用

图5 线偏振光偏振方向改变后被捕获微粒的定向改变

图①表示,当偏振片透振方向置于某方向时,被捕获微粒的定位方向,如箭头所示;当改变偏振片方向后,被捕获微粒随之定位在另一方向上,如图②箭头所示。

如果线偏振光的透振方向分别在水平和竖直方向时,微粒分别定位在两个确定的位置。

6.4 圆偏振光引起双折射粒子的连续转动实验

调节起偏器使出射光最强,然后在光路推入1/4波片,波片平面垂直光束。绕光束旋转波片,使波片的光轴与入射光偏振方向成π/4角,使得通过波片的光变为圆偏振光。观察在这样的圆偏振光作用下,光阱中捕获的双折射微粒的连续旋转运动,并利用CCD采集的图像估算微粒的旋转速率。

根据圆偏振光的椭圆度为Φ=π/4,此时扭转力矩和晶体光轴i与x轴间的夹角 无关,粒子将受到恒定的力矩,从而产生连续恒定的转动。

图6 入射光为圆偏振光时的左旋运动

随时间t的增加,入射光为圆偏振光时CaCO3微粒的左旋运动,运动方向如箭头所示。

图7 入射光为圆偏振光时的右旋运动

随时间t的增加,入射光为圆偏振光时CaCO3微粒的右旋运动,运动方向如箭头所示。

6.5双折射粒子在不同椭圆偏振光作用下的转动实验

改变1/4波片的光轴相对入射光偏振方向的角度,即可得到不同椭圆度的椭偏光。当椭圆度Φ为除Φ=0、π/2、π/4值以外的其它任意值时,观察该光束穿过双折射粒子,所引起的该粒子旋转运动的特点。

分析施加于粒子上的扭力矩的特点,说明粒子的旋转角速度周期性变化的原因。进而定性分析粒子旋转一周内的速度变化。

7. 研究设计型内容

7.1改变圆偏振光的旋向实验

在圆偏振光的光路中,将半波片推入到1/4波片之后,圆偏振光的旋向就会改变。这样光镊中捕获的双折射微粒的旋转方向就会反过来。

不用半波片,而是绕光束旋转1/4波片,改变它的光轴取向,来获得与原旋向相反的圆偏振光,从而改变微粒的旋转运动方向。

试分析施加于粒子上的扭力矩的特点,说明粒子的旋转角速度周期性变化的原因。进而定性分

析粒子旋转一周内的速度变化。

7.2粒子旋转速度随光功率的变化关系实验

改变入射光功率,在圆偏振光情形,测量转速与光功率的关系曲线。

7.3微粒的几何形状对自旋角动量的传递的影响实验

选择有代表性的几何形状的粒子,比较旋转效果与实验条件间的关系。

8.思考题

1.光镊-光致旋转的实验原理和特点。

2.利用椭偏光实现光致旋转的实验条件及规律。

3.分别讨论实验中观察到的粒子定向和恒速转动现像。

4.由实验7.1分析粒子什么情况下获得最大的转动力矩。

5.试将R.A.Beth的光致旋转实验与本实验作比较。

9. 参考文献

[1 ] 李银妹,光的力学效应及光阱力的测量,《物理实验》,2003, No.149:13-17

[2] R.A.Beth. Mechanical Detection and Measurement of the Angualar Momentum of Light. Phys.Rev,1936,50:115-125

[3] S. Sato, M. Ishigure, and H.Inaba. Optical trapping and manipulation of microscopic particles and biological cells using

higher-order mode Nd:YAG laser beams. Electron.Lett,1991,27:1831-1832

[4] Friese,MEJ,Nieminen,TA,Heckenberg,NR,et al,Optical alignment and spinning of laser-trapped

microscopic particles NATURE 394 (6691): 348-350 JUL 23 1998

[5] 王康俊李银妹等,利用偏振光实现双折射微粒的光致旋转,《应用激光》,2003,23(5)P295-298

[6 ] 孙玉芬李银妹等,光阱中的CaCO3晶体微粒的光致旋转,《中国激光》,2005, vol 32

法拉第效应实验报告

法拉第效应 一.实验目的 1.初步了解法拉第效应的经典理论。 2.初步掌握进行磁光测量的方法。 二.实验原理 1.法拉第效应 实验表明,偏振面的磁致偏转可以这样定量描述:当磁场不是很强时,振动面旋转的角度F θ与光波在介质中走过的路程l 及介质中的磁感应强度在光的传播方向上的分量H B 成正比,这个规律又叫法拉第一费尔得定律,即 F H VB l θ= ()1 比例系数V 由物质和工作波长决定,表征着物质的磁光特性,这个系数称为费尔得常数,它与光频和温度有关。几乎所有的物质都有法拉第效应,但一般都很不显著。不同物质的振动面旋转的方向可能不同。一般规定:旋转方向与产生磁场的螺线管中电流方向一致的,叫正旋(0V >)反之叫负旋(0V <)。 法拉第效应与自然旋光不同,在法拉第效应中,对于给定的物质,偏振面相对于实验室坐标的旋转方向,只由B 的方向决定和光的传播方向无关,这个光学过程是不可逆的。光线往返一周,旋光角将倍增。而自然旋光则是可逆的,光线往返一周,累积旋光角为零。与自然旋光类似,法拉第效应也有色散。含有三价稀土离子的玻璃,费尔德常数可近似表示为: ()1 22t V K λλ-=- ()2 这里K 是透射光波长t λ,有效的电偶极矩阵元,温度和浓度等物理量的函数,但是与入射波长λ无关。这种V 值随波长而变的现象称为旋光色散。 2.法拉第效应的经典理论 从光波在介质中传播的图像看,法拉第效应可以这样理解:一束平行于磁场方向传播的平面偏振光,可以看作是两柬等幅的左旋和右旋偏振光的叠加,左旋和右旋是相对于磁场方向而言的。介质中受原子核束缚的电子在人射光的两旋转电矢量作用下,作稳态的圆周运动。在与电子轨道平面相垂直的方向上加一个磁场B ,则在电子上将引起径向力M F ,力的方向决定于光的旋转方向和磁场方向。因此,电子所受的总径向力可以有两个不同的值。轨道半径

03动量与角动量习题解答

第三章 动量与动量守恒定律习题 一 选择题 1. 一辆洒水车正在马路上工作,要使车匀速直线行驶,则车受到的合外力:( ) A. 必为零; B. 必不为零,合力方向与行进方向相同; C. 必不为零,合力方向与行进方向相反; D. 必不为零,合力方向是任意的。 解:答案是C 。 简要提示:根据动量定理,合力F 的冲量F d t = d p = d (m v )= m d v + v d m = v d m 。因d m <0,所以F 的方向与车行进速度v 的方向相反。 2. 两大小和质量均相同的小球,一为弹性球,另一为非弹性球,它们从同一高度落下与地面碰撞时,则有: ( ) A. 地面给予两球的冲量相同; B. 地面给予弹性球的冲量较大; C. 地面给予非弹性球的冲量较大; A. 无法确定反冲量谁大谁小。 解:答案是B 。 简要提示:)(12v v -=m I 3. 质量为m 的铁锤竖直向下打在桩上而静止,设打击时间为?t ,打击前锤的速率为v ,则打击时铁锤受到的合外力大小应为:( ) A . mg t m +?v B .mg C .mg t m -?v D .t m ?v 解:答案是D 。 简要提示:v m t F =?? 4. 将一长木板安上轮子放在光滑平面上,两质量不同的人从板的两端以相同速率相向行走,则板的运动状况是: ( ) 选择题4图

A. 静止不动; B. 朝质量大的人行走的方向移动; C. 朝质量小的人行走的方向移动; D. 无法确定。 解:答案是B 。 简要提示:取m 1的运动方向为正方向,由动量守恒: 02211='+-v v v M m m ,得:M m m /)(21v v --=' 如果m 1> m 2,则v ′< 0。 5. 一只猴子用绳子拉着一个和它质量相同的石头,在一水平的无摩擦的地面上运动,开始时猴子和石头都保持静止,然后猴子以相对绳子的速度u 拉绳,则石头的速率为: ( ) A. u B. u /2 C. u /4 D. 0 解:答案是B 。 简要提示:由动量守恒:0v v =+2211m m ,u =-12v v ;得2/2u =v 。 6. 高空悬停一气球,气球下吊挂一软梯,梯上站一人,当人相对梯子由静止开始匀速上爬时,则气球: ( ) A.仍静止; B.匀速上升; C.匀速下降; D.匀加速上升。 解:答案是C 。 简要提示:由质心运动定理,系统的质心位置不变。 7. 一背书包的小学生位于湖中心光滑的冰面上,为到达岸边,应采取的正确方法是: ( ) A. 用力蹬冰面 B. 不断划动手臂 C. 躺在冰面上爬行 D. 用力将书包抛出 解:答案是D 。 二 填空题 1. 两个飞船通过置于它们之间的少量炸药爆炸而分离开来,若两飞船的质量分别为1200kg 和1800kg ,爆炸力产生的冲量为600N ?s ,则两船分离的相对速率为 m ? s –1。 解:答案为:5/6 m ? s –1

系列位置效应实验报告

系列位置效应 张心语 2 重复测量的实验设计,自由回忆的范式。选取14名同学作为被试,摘要实验采用2 通过实验,来探究汉语的首因效应来自LTS,而近因效应来自STS。实验假设为实验假设:(1)词表数越多,首因效应、渐近线相对就低,但近因效应不受影响;(2)有干扰作业的实验处理下,首因效应和渐近线不受影响。实验结果由系列位置曲线图说明并证实了假设。关键词首因效应;近因效应;系列位置曲线;短时记忆;长时记忆 1引言 记忆是过去经验在人脑中的反映(杨治良,无日期)。最早詹姆斯(1890年)提出将记忆区分为长时记忆和短时记忆,他的两个因素的理论称为双重记忆理论,在自由回忆的实验中得到了证明其的证据(黄希庭,2007)。其中,系列位置曲线能够清晰的表明首因效应和近因效应。但是它们之间是什么关系,如何作区分,也成为心理学家探讨和研究的问题。 系列位置效应是指识记一系列项目时,项目在系列中的位置对记忆效果的影响(吴艳红,朱滢,1999)。记忆的系列位置效应的测量主要有系列回忆和自由回忆两种方法,如果被试不拘顺序,按照自己的意愿回忆,称为自由回忆。默尔达克(19 6 2年)采用自由回忆来测量人类的记忆,发现被试对一系列学习项目中每个项目的记忆优劣,与该项目在系列中呈现的先后顺序位置有关(黄一宁,1996)。系列位置效应包含两种成分: 一种是最先呈现的材料在回忆时优于中间的材料, 较易被回忆, 遗忘较少, 称之为首因效应; 另一种是最后呈现的材料被提取的可能性最大, 最易被回忆, 遗忘最少, 称之为近因效应(程灶火,王力,2003)。根据双重记忆理论的解释,假设短时记忆为空,开头的词进入时极可能得到大量的复述而进入长时记忆,也就是说从开头到中间位置上的那些单词是从长时记忆中回忆出来的。离词表结束位置越近的单词进入短时记忆的概率越高,因而回忆率就增加了,因为短时记忆中的单词是可以完全回忆出来的,这就产生了近因效应(黄希庭)。 区分长时记忆与短时记忆的证据来自于Postman 和Phillips 的实验(1965),他们的实验重点在于干扰短时记忆进入长时记忆的过程。干扰说是采用顺摄抑制(干扰)及倒摄抑制(干扰)的机制来说明系列位置效应,认为学习者在学习一系列的项目后,在自由回忆系列中的每一个项目时,都会受到其他项目的干扰作用。占系列首位的儿个项目,不受顺摄干扰,只受到随后项目的倒摄干扰。占系列最后的几个项目,不受倒摄干扰,只受到先前项目的顺摄

一光的力学效应及光阱PN力的测量.doc

实验一光的力学效应及光阱PN力的测量 一、实验目的 加深对光具有动量基本属性的认识,感知光的力学效应,了解光镊技术。 二、实验内容 1、光陷阱效应 2、光镊在横向(X-Y平面)操控微粒 3、光镊在纵向(Z轴方向)操控微粒 4、光镊最大横向阱力的测量 三、实验原理 光作用于物体时,将施加一个力到物体上。由于光辐射对物体产生的力常常表现为压力,因而通常称之为辐射压力或简称光压。然而,在特定的光场分布下,光对物体也可产生一拉力。从而有可能某种特定光场来形成束缚粒子的势阱。 我们以透明电介质小球作模型来讨论光与物体的相互作用。若小球的大小明显大于光波长,可以采用几何光学近似。设小球的折射率n1大于周围媒质的折射率n2。 首先考虑一束平行光与小球的相互作用。如图所示,当一束光穿过小球时,光在进入和离开球表面时会产生折射(黑粗线表示)。在图示的情形,入射光沿Z方向传播,即光的动量是沿Z方向的。然而,离开球的光传播方向有了改变,也即光的动量有了改变。图中画出了光束中代表性的两条光线a和b。由于动量守恒,这些光传递给球一个与它们动量改变等值,但方向相反的一个动量(图中的空心线)。与之相应的有力Fa和Fb施加在小球上。小球受到的光对它的作用力就是光束中所有光线作用于小球的力之和。若入射光束截面上光强是均匀的,则各小光束(光线)给予小球的力在横向(XY方向)将完全抵消。但有一沿Z 方向的推力。 如果小球处在一个非均匀光场中,沿Z方向传播,自左向右光强增大的光场。与左边的光线a相比,右边较强的光线b作用于小球,使小球获得较大的动量,从而产生较大的力Fb。结果总的合力在横向不再平衡,而是把小球推向右边光强处。小球在这样一个非均匀(即强度分布存在梯度)的光场中所得到的指向光强强的地方的力称之为梯度力(Fg)。如果光束中间光强大,粒子将趋向于这一区域,也即在横向被捕获了。 上面的情形,都存在一个轴向(Z方向)的推力。要用一束光同时实现横向和轴向(或纵向)的捕获,还必须要有拉力。实际上,上述光场力(梯度力)指向光场强度大的地方这一结论,可以推广到更一般的光场强度分布的情形。 所谓光镊,即单光束梯度力光阱,就是由一束强会聚的激光束构成的。在这样的光场中,粒子(其折射率n1大于周围煤质的折射率n2)将受到一指向光最强点(焦点)的梯度力。也就是说光对粒子不仅有推力还可以有拉力。这样,粒子就可能被约束在光最亮点附近。 高度会聚的光束锥,经小球折射,将施加一梯度力在小球上。设小球的折射率为n,液体的折射率为n1,当n>n1时,一对典型的光线a和b经折射后产生力Fa和Fb,它们的矢量和是指向焦点f的。实际上,光锥中所有光线施加在小球上的合力F也是指向焦点f的。当

自旋和角动量

第六章 自旋和角动量 一、填空 1. ______实验是发现电子具有自旋的最早的实验之一.为了解释该实验,____和____提出了电子具有自旋角动量的说法. 2. 在),?(x 2σσ 的共同表象中,算符z y x σσσ、、对应的矩阵分别是_____、_____和_____. 二、概念与名词解释 1. 电子自旋 2. 泡利矩阵 3. 无耦合表象,耦合表象 4. 塞曼效应,正常塞曼效应和反常塞曼效应 三、计算 1. 求自旋角动量算符在(cos α, cos β, cos γ)方向的投影S n =S x cos α+S y cos β+S z cos γ的本征值和相应的本征矢. 在其两个本征态上,求S z 的取值概率及平均值. 2. 求下列状态中算符)S L J (J ,J z 2 +=的本征值: {} {}). ,()Y (S (4)),()Y (S ),()Y (S 231/ (3)),()Y (S ),()Y (S 231/ (2)) ,()Y (S (1)1- 1z 1/2- 41- 1z 1/2 10z 1/2- 311z 1/2- 10z 1/2211z 1/21?θχ=ψ?θχ+?θχ=ψ?θχ+?θχ=ψ?θχ=ψ 3. 对自旋态.)S ()S ( ,01)(S 2y 2x 21/2?????? ? ??=χ求 4. 一个由两个自旋为1/2的非全同粒子组成的体系. 已知粒子1处在S 1z =1/2的本征态,粒子2处在S 2x =1/2的本征态,取?=1,求体系

总自旋S 2的可能值及相应的概率,并求体系处于单态的概率. 5. 考虑三个自旋为1/2的非全同粒子组成的体系. 体系的哈密顿量是 , S )S S B(S S A H 32121 ?++?=A 、B 为实常数,试找出体系的守恒量,并确定体系的能级和简并度(取?=1为单位). 6. 设氢原子处于状态 ,)/2,((r)Y R 3-)/2,((r)Y R )r (10211121??? ? ???θ?θ=ψ 求轨道角动量z 分量 和自旋z 分量的平均值,进而求出总磁矩c /S e -c /2L -e μμ=μ 的z 分量的平均值. 7. 设总角动量算符为J ? ,记算符J 2与J z 的共同本征函数为|jm>,当j=1时: (1) 写出J 2、J x 的矩阵表示,并求出其共同本征矢|1m x >x ; (2) 若体系处于状态 ,2]/1-111[+=ψ求同时测J 2与J x 的取值概率; (3) 在|ψ>状态上,测量J z 得?时,体系处于什么状态上;在|ψ>状态上,计算J y 的平均值. 8. 在激发的氦原子中,若两个电子分别处于p 态和s 态,求出其总轨道角动量的可能取值. 9. 用柱坐标系,取磁场方向沿z 轴方向,矢势A φ=B ρ/2,A ρ=A z =0,求均匀磁场中带电粒子的本征能量. 10. 自旋为1/2的粒子,在均匀磁场中运动,磁场的绝对值不变,但各个分量随时间变化,满足B x =Bsin θcos ωt ,B y =Bsin θsin ωt ,B z =Bcos θ.设t=0时自旋在磁场方向上的分量等于1/2,求在时刻t 粒子跃迁到自旋在磁场方向上的分量等于-1/2的态中的概率. 11. 带电粒子在均匀磁场和三维谐振子势场U(r)=m e ω02r 2/2中运动,

实验心理学实验报告6

心理学实验报告实验名称:系列位置效应实验 学院: 姓名: 学号:

摘要:本实验以汉字为材料,通过看汉字在系列中所处的位置、回忆延迟的时间和汉字呈现时间对自由联想的影响,称为系列位置效应。立即回忆对渐近部分没有影响,由于首因效应和近因效应正确回忆个数高,延迟回忆对渐近部分没有影响,首因效应正确回忆个数高,近因效应影响下降正确回忆个数降低。汉字材料呈现时长对首因效应回忆没有显著相关。 关键词:系列位置效应首应效应近因效应 一、导言 系列位置效应是指记忆材料在系列位置中所处的位置对记忆效果发生的影响,包括首因效应和近因效应。在系列学习(Serial Learning)中,在一系列处于不同位置的记忆材料回忆效果不同;系列位置效应就是这种接近开头和末尾的记忆材料的记忆效果好于中间部分的记忆效果的趋势。其开头和结尾记忆效果较好,分别叫首位效应(primacy effect)和近因效应(recency effect),而其效果较差的中间部分称为渐近部分。系列位置效应一般在自由回忆中出现,是双重记忆理论的重要证据。 本实验目标是验证系列位置效应,预期是立即回忆处于材料开始和末尾位置的汉字回忆正确比较多,汉字材料呈现时间长则首因效应明显,延迟回忆则会消除近因效应。 二、方法 2.1被试 被试为应用心理大三的学生共25人,9男16女,年龄为20~23岁,智力正常,视力及矫正视力正常,之前没有做过这个实验。 2.2仪器和材料 装载有实验程序的计算机 2.3实验设计 本实验使用了混合设计。自变量有三个分别是,汉字呈现的时间分为1s和2s;回忆的时间分为立即回忆和延迟回忆;汉字材料呈现的位置不相同。因变量为被试对呈现汉字的自由回忆正确率。 被试分为4组:1s立即回忆;1s延迟回忆;2s立即回忆;2s延迟回忆 3.4实验程序 实验开始将呈现20个汉字,需要被试尽量记住,当汉字呈现完成以后,被试需要在系

自旋和角动量-Oriyao

第六章 自旋和角动量内容简介:在本章中,我们将先从实验上引入自旋,分析自旋角动量的性质,然后讨论角动量的耦合,并进一步讨论光谱线在磁场中的分裂和精细结构。最后介绍了自旋的单态和三重态。 § 6.1 电子自旋 § 6.2 电子的自旋算符和自旋函数 § 6.3 角动量的耦合 § 6.4 电子的总动量矩 § 6.5 光谱线的精细结构 § 6.6 塞曼效应 § 6.7 自旋的单态和三重态 首先,我们从实验上引入自旋,然后分析自旋角动量的性质。 施特恩-盖拉赫实验是发现电子具有自旋的最早实验之一。如右图所示,由 源射出的处于基K 态的氢原子束经过狭缝和不均匀磁场,照射到底片PP 上。结果发现射线束方向发生了偏转,分裂成两条分立的线。这说明氢原子具有磁矩,在非均匀磁场的作用下受到力的作用而发生里偏转。由于这是处于s 态的氢原子,轨道角动量为零,s 态氢原子的磁矩不可能由轨道角动量产生。这是一种新的磁矩。另外,由于实验上只有两条谱线,因而这种磁矩在磁场中的取向,是空间量子化的,而且只取两个值。假定原子具有的磁矩为M ,则它在沿z 方向的外磁场H 中的势能为 cos U M H MH θ=-=- (6.1.1) θ为外磁场与原子磁矩之间的夹角。则原子z 方向所受到的力为 cos z U H F M z z θ??=- =?? (6.1.2) 实验证明,这时分裂出来两条谱线分别对应于cos 1θ=+ 和cos 1θ=-两个值。 为了解释施特恩-盖拉赫实验,乌伦贝克和歌德斯密脱提出了电子具有自旋角动量,他们认为: ① 每个电子都具有自旋角动量S ,S 在空间任何方向上的投影只能取两个值。若将空间 的任意方向取为z 方向,则 2z S =± (6.1.3) ② 每个电子均具有自旋磁矩s M ,它与自旋角动量之间的关系为 s s e e M S M S m mc =-=- (SI ) 或 (C G S)(6.1.4) s M 在空间任意方向上的投影只能取两个值:

心理学实验报告

)摘要:在本实验中,以汉字为材料,研究了在不同呈现速度和召回方式下的串行位置效应。实验结果表明,在一系列位置曲线中函数是双重分离的,这支持了近距离效应来自短期记忆,而第一声音效应来自长期记忆的观点。简介是由一系列项目组成的学习材料。在学习过程中,每个项目的学习速度和记忆的巩固程度与项目在系列中的位置有关。换句话说,学习资料在系列中的位置会影响记忆效应,这被称为系列位置效应。Ebbinghaus是第一个研究一系列位置效应的人。他使用了一系列毫无意义的音节作为学习材料,发现开始部分最容易学习,其次是最后一部分,中间最后一点的项目是最难学习的。许多心理学家发现,一系列职位在迷宫学习中也起着作用。50. B. ward使用12个无意义的音节作为学习材料,并获得了一系列典型的位置曲线。研究表明,影响串行职位角色的因素有:学习方式。集中学习比分散学习更难以记住系列中间的项目,并且系列位置的影响更加明显。材料的长度。材料越长,第一项和最后一项的错误反应时间就越多。材料展示的时间。延长了演示时间,提高了学习效率,并且优质文档达到20多种。繁殖方式。如果进行自由复制,则序列位置曲线的尾部将升高。支持短期存储和

长期存储的大多数证据来自免费召回任务的实验。该实验提出了一系列项目,要求受试者回忆这些项目。当以项目显示顺序为横坐标,召回率为纵坐标绘制召回结果时,将获得一系列位置曲线。研究人员指出,新近度效应来自短期记忆,而第一声音效应来自长期存储。为了证明这一假设,有必要在一系列位置曲线中实现函数的双重分离:一些自变量影响初始效果和渐近线,但不影响其邻近效果;其他变量会影响近似效果,但不会影响初始效果和渐近线。前者的独立变量包括词频,陈述速度,系列长度和心理状态。后者主要是出现系列词后的干扰。此实验基于此假设。根据先前的实验,我们推断汉字的当前速度会影响初始效果和渐近线,但不会影响其临近效果;水平先完成后一系列汉字的干扰效果将影响邻近效果,但不影响初始效果和渐近线。也就是说,2 s呈现时间的初始效果高于1 s呈现时间的效果,并且延迟召回的临近效果趋于消失。方法华中师范学院心理学系2.128名2006级学生的视力正常或矫正,视力为18至20。将他们随机分为3 2.仪器材料PES系统。从低频到高频,总共100个汉字被分为五组,每组20个。从第一组到第五组,每组汉字的笔画逐渐增加。实验设计:实验中存在三个自变量:被召

大学物理动量与角动量练习题与答案

一、选择题 [ A ] 1.(基础训练2)一质量为m 0的斜面原来静止于水平光滑平面上,将一质量为m 的木块轻轻放于斜面上,如图3-11.如果此后木块能静止于斜面上,则斜面将 (A) 保持静止. (B) 向右加速运动. (C) 向右匀速运动. (D) 向左加速运动. 提示:假设斜面以V 向右运动。由水平方向动量守恒得 0(cos )0m V m V v θ+-= ,而0v =,得0V = [C ]2.(基础训练3)如图3-12所示,圆锥摆的摆球质量为m ,速率为v ,圆半径为R ,当摆球在轨道上运动半周时,摆球所受重力冲量的大小为 (A) 2m v . (B) 22)/()2(v v R mg m π+ (C) v /Rmg π. (D) 0. [ B ]3. (自测提高2)质量为20 g 的子弹,以400 m/s 的速率沿图3-15入一原来静止的质量为980 g 的摆球中,摆线长度不可伸缩.子弹射入后开始与 摆球一起运动的速率为 (A) 2 m/s . (B) 4 m/s . (C) 7 m/s . (D) 8 m/s . 提示:对摆线顶部所在点角动量守恒。 2sin30()mv l M m lV ?=+;其中m 为子弹质量,M 为摆球质量,l 为 摆线长度。 [D ]4.(自测提高4)用一根细线吊一重物,重物质量为5 kg ,重物下面再系一根同样的细线,细线只能经受70 N 的拉力.现在突然向下拉一下下面的线.设力最大值为50 N ,则 (A)下面的线先断. (B)上面的线先断. (C)两根线一起断. (D)两根线都不断. 提示:下面的细线能承受的拉力大于所施加的最大力,所以下面的细线不断。 对重物用动量定理: 0' ' ' =--? ?? ++dt T mgdt dt T t t t t t 下上 ' t 为下拉力作用时间,由于' t t >>,因此,上面的细线也不断。 二、填空题 5.(基础训练8)静水中停泊着两只质量皆为0m 的小船.第一只船在左边,其上站一质量为m 的人,该人以水平向右速度v 从第一只船上跳到其右边的第二只船上,然后又以 同样的速率v 水平向左地跳回到第一只船上.此后 (1) 第一只船运动的速度为v 1= 02m v m m - + 。 (2) 第二只船运动的速度为v 2=0 2m v m 。 (水的阻力不计,所有速度都图3-11 图3-15

心理学实验报告模板

系列位置效应 摘要:该实验以汉字为材料,以自由回忆任务的实验,考察不同呈现速度和回忆方式下的系列位置效应,实验结果在系列位置曲线中显示了机能的双重分离,支持有关近因效应来自短时记忆而首音效应来自长时记忆的观点。 关键字:系列位置效应、近因效应、首音效应、渐近线 1.导言 由一系列项目组成的学习材料,在学习过程中,每个项目学习的快慢、记忆的巩固程度,都与这个项目在系列中的位置有关。即学习材料在系列中的位置对记忆效果有影响,这种影响就叫做系列位置作用。 Ebbinghaus最早研究了系列位置作用。他用一系列无意义音节作学习材料,发现开始的部分最容易学(首音效应),其次是最末后的部分(近因效应),中间偏后一点的项目最难学(渐近线)。许多许多心理学家进一步的实验中发现迷宫学习中也存在系列位置的作用。L.B.Ward用12个无意义音节做学习材料,得出了一个比较典型的系列位置曲线。 研究证明,影响系列位置作用的因素有:(1)学习的方式。集中学习比分散学习对系列中部的项目更难记些,系列位置作用更明显。(2)材料的长度。材料越长,首末项的错误反应次数越多。(3)材料呈现的时间。呈现时间延长,学习效率提高。(4)再现的方式。若使自由再现,系列位置曲线的尾部上升的较高。 大多数支持短时存储不同于长时存储的证据来自自由回忆任务(free recall task)的实验。这种实验呈现一系列项目(单词居多),呈现完毕要求被试回忆项目(可不按顺序)当把回忆结果以项目呈现顺序为横坐标,以争取回忆率为纵坐标作图,会得到系列位置曲线(serial position curve)。研究者指出,近因效应来自于短时记忆,首音效应来自于长时存储。为证明这一设想,则需在系列位置曲线中实现机能的双重分离(functional double dissociation):某些自变量影响首音效应和渐近线,但不影响近因效应;另一些变量影响近因效应,但不影响首音效应和渐近线。属于前者的自变量有单词频率、呈现速度、系列长度、以及心理状态;属于后者的主要是系列单词呈现完毕后的干扰活动。 本实验即是基于此设想的实验。由前人的实验推测本实验结果:汉字呈现速度将影响首音效应和渐近线,但不影响近因效应;系列汉字横先完毕后的干扰作用将影响近因作用但不

自旋算符

散射简介 散射实验在近代物理学的发展中起了特别重要的作用。 特别是在认识原子、分子、核及粒子的结构性质方面,Rutherford的粒子散射→原子的结构。 从此揭开了原子结构的新篇章,夫兰克赫兹实验证明了玻尔关于原子有定态的假设,原子很小,很难看到其微观结构,只能通过粒子与其作用,探测其性质,结构,就像用石头探水深,投石问路的方式探测其结构。 散射现象也称为碰撞现象 通过散射表现出的宏观现象,研究靶的结构性质 散射过程的一些基本概念 ①一个粒子与另一粒子碰撞的过程中,只有动能变换,粒子内部状态无改变态,则称为弹性碰撞(散射)若碰撞中粒子内部状态有所改变,如原子被激发或电离,则为非弹性碰撞,注意和经典物理中物体碰撞的比较。 ②粒子和另一粒子的散射实质是粒子与力场的作用,微观原子为靶时,实质是粒子与原子的作用,场电、电场、核力确定 原子、粒子很小靶粒子称为散射中心,当靶A的质量能入射粒子质量大得多时,可忽略靶的运动。这样以来入射粒了受A的作用偏离原来运动方向,发生散

射于原来方向的夹解θ,为散射角,如以极坐标描述,取入射粒子流方向为z 轴,则θ用就为散射角。 研究dn 单位时间内散射到面积元ds 上的粒子数dn ,当r 一定时,取求面上面积元ds 则,当r 变化时2ds r ∞ ∴2ds dn d r ∞ =Ω 即与ds 所张的立体角成正比,同时dn 与入射粒子流强度N 成正比 N 定义,单位时间穿过单位横截面的粒子数 d n N d ∞Ω 一般情下,不同方向(,)θ?散射到的粒了数不同 (,)d N q N d θ?=Ω (,)dn q Nd θ?=Ω 当N 一定时,单位时间散射到(,)θ?方向立体角ds 内的 粒子数dn 由(,)q θ?确定,(,)q θ?与入射粒子,散射中心的性质等有关 (,)q θ?的量纲为2L 面积 (,)dn q Nd θ?= Ω (,)q θ?称为微分散射截面 一个粒子(,)q d θ?Ω散到(,)θ?方向d Ω立体内的几率 N 个粒子 (,)q Nd θ?Ω散到(,)θ?方向d Ω立体内的个数 N 为单位时间入射粒子则(,)q Nd θ?Ω单位时 个数 将(,)q d θ?Ω对所有方向积分 2(,)(,)sin o o Q q d q d dp ππ θ?θ?θθ=Ω=??? 称为总截面 取散射中心为坐标原点,用()U r 表示入射粒子与散射中心之间的相互作用

大学物理实验--光的力学效应系列实验

光的力学效应-系列实验 主要内容 (1) 一光的力学效应-历史与未来 (2) 二光镊技术 (4) 三创建光的力学效应教学实验的意义 (14) 四光的线性动量实验 (16) 五实验小结 (24) 六结束语 (24) 主要内容 光的力学效应? 光有力量吗? 光子与物体的相互作用 光携带有能量和动量(线性动量和角动量),光与物体相互作用时彼此交换能量和动量. 光子能量: υh E= 光子动量: λ/h P= 光的动量是光的基本属性之一。 光与人类生活的关系非常密切,伴随科学的发展和人类文明的进步,人们对光的认识也越来越深入。光与物质相互作用—光的效应

光的效应: 在光的作用下,物体宏观上产生的各种现象 光的热学效应: 光与物体相互作用时物体的温度发生变化.—常见现象 光的力学效应: 光与物质间交换动量,使受光照射的物体获得一个力或力矩,物体发生位移,速度和角度的变化. —难以察觉 (光电效应,磁光效应,光化学效应, …) 本讲光的力学效应主要内容安排: 一. 光的力学效应-历史与未来 1. 光-动量-光压-力 2. 普通光和激光的力学效应 3. 激光的力学效应 (微观,界观,宏观) 4.光镊--光的力学效应的典型 二. 光镊技术 1. 原理-单光束梯度力光阱 2. 特点和功能 3. 应用列举 三.创建光的力学效应系列实验的意义 1. 线性动量 2. 角动量 四.光的线性动量实验 1. 实验预习和基础 2. 实验内容 五.结束语 一. 光的力学效应-历史与未来 光---动量--- 光压---力 1616年开普勒---提出光压的概念 从光的粒子性观念出发---

具有一定动量的光子入射到物体上时无论是被吸收或反射,光子的动量都会发生变化,因而必然会有力作用在物体上,这种作用力我们通常称为光压。 康普顿效应 历史上,康普顿效应是光子学说的重要实验依据,也是光子具有动量的直接证明。 典型的例子有X光的康普顿散射。 1923年美国物理学家康普顿在研究X射线光子与自由电子之间的弹性碰撞,解释了实验观察到的各种现象。在这一弹性碰撞过程中,光子与电子相互作用,不仅要遵循能量守恒定律,而且要遵循动量守恒定律。 光子具有动量,这在一些研究物质微观过程中起着重要的作用。 为什么我们感受不到光的压力? 单个光子动量很小: λ ~ /27? 10 =- s m km h P/ 烈日:1达因/平方米是标准大气压的亿万分之一 普通光源的力学效应微乎其微! 光子密度低,方向性差! 实验观测和测量极其困难! 1960年激光问世: -----高的光子流密度的激光束 方向性好,高亮度 光的力学效应能够得到充分 展示10mw的 He-Ne 激光,亮度是太阳的一万倍! 会聚光束的焦点处 1 微米小球受到的力可达10-6牛顿。 光的力学效应研究进入了一个全新的时代! 光的力学效应的应用: 1 光与微观粒子的相互作用 原子的激光冷却和捕陷--- 1997年诺贝尔物理学奖 S. 朱棣文 C,C,达诺基 W,D,菲利浦斯 玻色-爱因斯坦凝聚的研究--- 2001年诺贝尔物理学奖 C.E.维曼 E.A.康奈尔 W.克特勒

动量与角动量

动量、角动量 一.选择题: 1.动能为E k 的A物体与静止的B物体碰撞,设A物体的质量为B物体的二倍,m B A m 2=。若碰撞为完全非弹性的,则碰撞后两物体总动能为 (A)E k (B)k E 21 (C)k E 31 (D)k E 32 [ ] 2.质量为m 的小球在向心力作用下,在水平面内作半径为R、速率为v 的 匀速圆周运动,如图所示。小球自A点逆时针运动到B点的半周内,动量的增量应为: (A)2m v (B)-2m v (C)i mv 2 (D) i mv 2- [ ] 3.A、B两木块质量分别为m A 和m B ,且A B m m 2=,两者用一轻弹簧连 接后静止于光滑水平面上,如图所示。若用外力将两木块压近使弹簧被压缩,然后将外力撤去,则此后两木块动能之比E kA /E kB 为 (A)21 (B)2 (C)2 (D)22 [ ] 4.质量分别为m 和m 4的两个质点分别以动能E 和4E 沿一直线相向运动, 它们的总动量大小为 (A)2mE 2 (B) 3mE 2 (C) 5mE 2 (D) (2mE 2)12- [ ] 5.力i t F 12=(SI)作用在质量kg m 2=的物体上,使物体由原点从静止开始运动,则它在3秒末的动量应为: (A )s m kg i /54?- (B) s m kg i /54? (C) s m kg i /27?- (D) s m kg i /27? [ ] B v

6.粒子B的质量是粒子A的质量的4倍。开始时粒子A的速度为(34+), B 粒子的速度为(2j i 7-),由于两者的相互作用,粒子A 的速度变为(7j i 4-),此时粒子B 的速度等于 (A )j i 5- (B ) j i 72- (C )0 (D )j i 35- [ ] 7.一质点作匀速率圆周运动时, (A ) 它的动量不变,对圆心的角动量也不变。 (B ) 它的动量不变,对圆心的角动量不断改变。 (C ) 它的动量不断改变,对圆心的角动量不变。 (D ) 它的动量不断改变,对圆心的角动量也不断改变。 [ ] 8.人造地球卫星绕地球作椭圆轨道运动,卫星轨道近地点和远地点分别为A 和B 。用L 和E k 分别表示卫星对地心的角动量及其动能的瞬时值,则应有 (A)L B A L >,E kB kA E > (B )L kB kA B A E E L <=, (C )L kA B A E L ,=>E kB (D )L kB kA B A E E L <<, [ ] 9.已知地球的质量为m ,太阳的质量为M ,地心与日心的距离为R ,引力常 数为G ,则地球绕太阳作圆周运动的轨道角动量为 (A )m GMR (B ) R GMm (C )Mm R G (D )R GMm 2 [ ] 10.体重相同的甲乙两人,分别用双手握住跨过无摩擦轻滑轮的绳子两端。 当他们向上爬时,在某同一高度,相对于绳子,甲的速率是乙的两倍,则到达顶点的情况是 (A )甲先到达。 (B )乙先到达。 (C )同时到达。 (D )谁先到达不能确定。 [ ] 11.一力学系统由两个质点组成,它们之间只有引力作用。若两质点所受外 力的矢量和为零,则此系统 (A)动量、机械能以及对一轴的角动量都守恒。 (B)动量、机械能守恒,但角动量是否守恒不能断定。 (C)动量守恒,但机械能和角动量守恒与否不能断定。

系列位置效应

应用心理学实验报告实验名称:系列位置效应与汉字呈现时间、延缓回忆 系别:教师教育学院年级:2010级 姓名:周晓丽实验日期:2013年5月24日同组成员:周晓丽、刘思蒂、赵延峰、李茂龙

教师评定: 系列位置效应与汉字呈现时间、延缓回忆 摘要: 本实验采用2ⅹ2ⅹ20混合设计,采用25名大学生被试,以中国汉字为材料,考察汉字呈 现时间、是否延缓回忆和汉字在系列中所处的不同位置三个因素对自由回忆效果的影响来验证系列位置效应现象。结果表明,系列位置对回忆效果有显著影响;呈现时间的增加对系列位置的中间部分和末尾部分回忆正确率影响较大;是否延迟回忆对系列位置影响不大。从4种实验条件所产生的系列位置曲线中可以看出大部分的被试对前面实验材料和后回忆较好,即出现明显的首因效应,对中间部分的实验材料回忆较差,近因效应不明显。 关键词:系列位置效应长时记忆短时记忆前摄抑制后摄抑制自由回忆 前言: 系列位置效应是指在用自由回忆法进行实验时,被试对字单中的头几个字回忆得很好(首因效应),字单中部的项目再现得不好,最后几个项目也再现得很好(近因效应)。系列位置效应最早由Nipher(1878)报告,而且,系列位置效应可能是实验室研究的第一种记忆现象。系列位置效应可以在不同方法的实验中,不同种系、不同年龄,实验室或日常生活中观察到。 本世纪60年代,系列位置效应引起了心理学工作者的极大兴趣和理论关注,并成为当时心理学教科书的主要内容。Atkinson和Shiffrin(1968)从信息加工的观点提出形态模型(the modal model)解释系列位置效应,认为对系列前面几个项目复述次数较多,这些项目转化到长时记忆中,因此回忆的准确性较高,出现首因效应;系列中间的项目,在还没有得到充分的复述时,就被后面的项目替换掉,因此这些项目无法从短时记忆转化到长时记忆;系列最后几个项目虽然也没有得到充分的复述,而且没有转化到长时记忆中,但是这些项目仍然保留在短时记忆中,因此对最后几个项目的回忆较好,形成近因效应。因而系列位置效应成为两种记忆过程理论的强有力的支持证据,并且在当时也得到了大量实验,例如负近因实验的支持。 但是Atkinson和Shiffrin的模型也受到连续分心实验的质疑。在连续分心实验范式中,每个项目后面都要加入一定时间的分心任务,因此,这些项目无法转化到长时记忆中存储;在每个系列包含的项目全部呈现之后的一定时间的分心任务,又使得系列最后的几个项目从短时记忆中消失。而连续分心实验也得到了与传统自由回忆实验相似的系列位置曲线。因此,有研究者认为用短时记忆和长时记忆的区分来解释长时记忆中出现的系列位置效应是不恰当的。 也有研究者采用前摄干扰和倒摄干扰的理论来解释系列位置效应。前摄干扰是指前面学习的项目对后面学习的项目的保持产生的干扰。而倒摄干扰是指后来学习的项目对前面学过的项目的保持产生干扰。从前摄干扰、倒摄干扰的观点来解释,首因部分和近因部分都分别只受到倒摄和前摄干扰,而渐近线部分同时受到倒摄和前摄干扰,因此回忆效果在三者之中最差。 在最近的系列位置效应的研究中,心理学家越来越重视提取过程在回忆中所起的作用,

光镊原理及其应用

光镊原理及其应用 摘要:激光的发明使得光的力学效应走向了实际应用。本文介绍了光镊技术的基本原理及其在生物科学方面的一些应用。 关键词:光镊;光的力学效应;生物科学;应用 1 引言 光镊是A. Ashkin[1]在关于光与微粒子相互作用实验的基础上于1986年发明的。光镊在问世之初被看作是微小宏观粒子的操控手段,并渐渐成了光的力学效应的研究和应用最活跃的领域之一。近20年来光镊技术的研究和应用得到了迅速的发展,特别是在生命科学领域,光镊已成为研究单个细胞和生物大分子行为不可或缺的有效工具。 2 基本原理 光镊的基本原理在于光与物质微粒之间的动量传递的力学效应。对于直径大于波长的米氏散射粒子来说,光镊的势阱原理可以用几何光学来解释[1~3]。如图1(a)所示。入射光线A将光子的动量以辐射压的形式作用于粒子小球,力的作用方向与光线入射方向相同。A经过若干反射、折射后,以光线A’出射。入射光线的辐射压减去出射光线的辐射压为粒子小球所受的净剩力F A。图1(b)为作用力简图,实际力的作用过程较此复杂,A’应为所有(包括反射光透射光)出射光线辐射压的合力,但结果与此相似,小球受轴向指向焦点的力。 对于直径小于激光波长的瑞利散射颗粒,适用于波动光学理论[1]和电磁模型。波动光学理论(也是光镊的基本理论)认为,在光轴方向有一对作用力:与入射光同向正比于光强的散射力和与光强梯度同向正比与强度梯度的梯度力。在折射率为n m的介质中,折射率为n p 的瑞利粒子所受的背离焦点的散射力为[1] F scat =n m P scat/ c (1) 这里P scat为被散射的光功率。或用光强I0和有效折射率m = n p / n m表示为 (2) 对于极化率为α的球形瑞利粒子所受的指向焦点的梯度力为

光电效应实验报告

南昌大学物理实验报告 学生姓名:黄晨学号:专业班级:应用物理学111班班级编号:S008实验时间:13时 00 分第3周星期三座位号: 07 教师编号:T003成绩: 光电效应 一、实验目的 1、研究光电管的伏安特性及光电特性;验证光电效应第一定律; 2、了解光电效应的规律,加深对光的量子性的理解; 3、验证爱因斯坦方程,并测定普朗克常量。 二、实验仪器 普朗克常量测定仪 三、实验原理 当一定频率的光照射到某些金属表面上时,有电子从金属表面逸出,这种现 象称为光电效应,从金属表面逸出的电子叫光电子。实验示意图如下 图中A,K组成抽成真空的光电管,A为阳极,K为阴极。当一定频率v的光射到金属材料做成的阴极K上,就有光电 子逸出金属。若在A、K两端加上电压后光电子将由K定向的运动到A,在回 路中形成电流I。 当金属中的电子吸收一个频率为v的光子时,便会获得这个光子的全部能量, 如果这些能量大于电子摆脱金属表面的溢出功W,电子就会从金属中溢出。 按照能量守恒原理有

南昌大学物理实验报告 学生姓名:黄晨学号:专业班级:应用物理111 班级编号:S008实验时间:13 时00分第03周星期三座位号: 07 教师编号:T003成绩: 此式称为爱因斯坦方程,式中h为普朗克常数,v为入射光频。v存在截止频率,是的吸收的光子的能量恰好用于抵消电子逸出功而没有多余的动能,只有当入射光的频 率大于截止频率时,才能产生光电流。不同金属有不同逸出功,就有不同的截止频率。 1、光电效应的基本实验规律 (1)伏安特性曲线 当光强一定时,光电流随着极间电压的增大而增大,并趋于一个饱和值。 (2)遏制电压及普朗克常数的测量 当极间电压为零时,光电流并不等于零,这是因为电子从阴极溢出时还具有初动能,只有加上适当的反电压时,光电流才等于零。 南昌大学物理实验报告 学生姓名:黄晨学号:59 专业班级:应用物理学111班班级编号:S008实验时间:13时 00 分第3周星期三座位号: 07 教师编号:T003成绩: 四、实验步骤 1.调整仪器,接好电源,按下光源按钮,调节透镜位置,让光汇聚到单色 仪的入射光窗口,用单色仪出光处的挡光片2挡住光电管窗口,调节单色仪 的螺旋测微器,即可在挡光片上观察到不同颜色的光。 2、用单色仪入口光窗口处的挡光片1挡住单色仪的入口,移开挡光片2,将 单色仪与光电管部分的黑色的链接套筒连接起来形成暗盒,将测量的放大器 “倍率”旋钮置于(10^-5),对检流计进行调零。 3、按下测量按钮借给光电管接上电压,电压表会有读数,此式检流计会有 相应的电流读数,此时所读得得即为光电管的暗电流。 4、旋转电压调节的旋钮,仔细记录从不同电压下的相应的暗电流。让出射

系列位置效应(实验说明指导)

系列位置效应 系列位置效应是在学习一系列内容后,学习者对记忆材料的掌握情况与材料呈现时所在 位置有关。最早研究系列位置效应的是 H·Ebbinghaus,他用一系列无意义音节作为学习材 料,通过实验研究发现,材料开始部分最易学,容易回忆称为首因效应,最后呈现的材料也 容易回忆,遗忘最少称为近因效应,而中间偏后部分最难学。影响系列位置效应的因素还有 学习方式、材料呈现的时间、材料的长度和回忆方式等。 一、目的 1.通过对汉字学习材料的识记,验证系列位置效应。 2.比较有无延迟时间对系列位置效应的影响。学习绘制不同形式的各种曲线。 二、仪器与材料 1.仪器:计算机及PsyTech心理实验系统。 2.材料:彼此无关联的汉字 6组,每组10-20个可选,词频相近,笔画相同(参照国家语言 文字工作委员会1988年颁布的《现代汉语常用字表》)。 三、方法 1.登录并打开实验软件主界面,选中实验列表中的“系列位置效应”。点击“进入实验”到“操作向导”。实验者可进行参数设置或使用默认设置,也可直接点击“开始实验”按钮进入指导语界面,再点击“正式实验”开始(本实验不设练习)。2.指导语是: 这是一个有关记忆的实验。实验开始后屏幕将连续逐个呈现一系列汉字,请你认真用心记。呈现完一组汉字后,要求你回忆并用计算机键盘在文本框中连续输入刚才识记过的汉字(可以不考虑呈现的先后顺序),输入完毕回车。实验将呈现多组汉字。在你明白了上述指导语后,请点击下面的“正式实验”按钮开始。3.参数设置中若选立即回忆,则每呈现完一组汉字立即弹出输入对话框,若选延迟回忆,则稍事休息再弹出输入对话框。被试回忆方式采用“自由回忆法”,即可以不考虑材料呈现时的先后顺序,按任意顺序输入。 4.实验结束,数据被自动保存。实验者可直接查看结果,也可换被试继续实验,以后在主界面“数据”菜单中查看。 四、结果 1. 根据计算机给出的被试在各位置正确回忆汉字的个数,分别计算出被试两种情 况下(立即和延迟)在各个位置正确回忆汉字的百分比并填入下表。系列位